Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fundación Banco Santander

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Cuadernos de Obra Fundamental

- Sprache: Spanisch

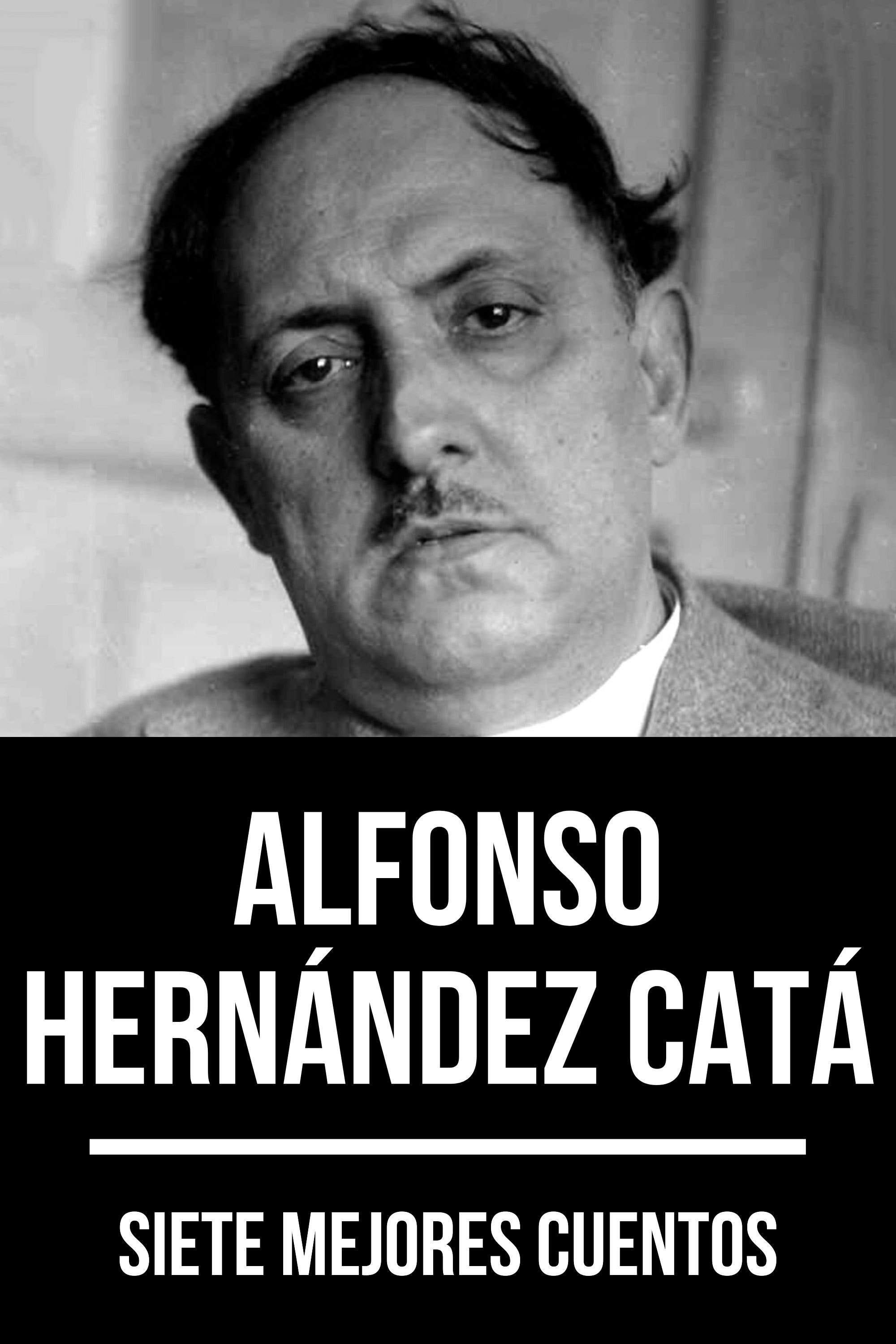

El alma de los muertos recoge una selección de textos del escritor hispano-cubano Alfonso Hernández-Catá (1885-1940), que gozó de enorme prestigio en sus dos patrias, aunque en la actualidad es más conocido en Cuba que en España. La producción literaria de Hernández-Catá es extensa y diversa. Cultivó, sobre todo, el género del cuento, en el que llegó a ser un maestro. Asimismo, fue un prolífico autor de novela corta y también, aunque en menor medida, escribió novela, poesía y teatro. Además, sus colaboraciones en los diarios más reconocidos de Cuba y España le revelan como uno de los grandes periodistas de su época. Se incluyen en este libro una selecta muestra de algunas de estas formas de expresión literaria: sus mejores cuentos, un bestiario, cinco haikus y varias semblanzas de conocidas figuras del mundo cultural (María Zambrano, Valle-Inclán, Oscar Wilde, etc.) publicadas en revistas y periódicos de la época. Una carta del autor a Gabriela Mistral y la despedida que la poeta chilena le dedica en sus honras fúnebres cierran el libro. Esta edición se complementa, además, con podcasts de algunos de sus cuentos dramatizados y de una muestra del bestiario que pueden escucharse, tanto en la página de la Fundación como en las principales plataformas, a través de un enlace o un código QR incluido en el libro.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 327

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

EL ALMA DE LOS MUERTOS

Alfonso Hernández-Catá

EL ALMA DE LOS MUERTOS

Cuentos, Bestiario, Haikus, Semblanzas

Selección y prólogo de

Juan Pérez de Ayala

https://www.fundacionbancosantander.com/es/cultura/literatura/el-alma-de-los-muertos

CUADERNOS DE OBRA FUNDAMENTAL

Responsable literario: Francisco Javier Expósito Lorenzo

Diseño: Armero Ediciones

Cuidado de la edición: Antonia Castaño

La Orden Franciscana de Chile autoriza el uso de la obra de Gabriela Mistral. Lo equivalente a los derechos de autoría son entregados a la Orden Franciscana de Chile, para los niños de Montegrande y de Chile, de conformidad a la voluntad de Gabriela Mistral.

© De esta edición: Fundación Banco Santander, 2021

© Del prólogo: Juan Pérez de Ayala, 2021

ISBN: 978-84-17264-28-4

Reservados todos los derechos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 534-bis del Código Penal vigente, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica fijada en cualquier tipo de soporte sin la preceptiva autorización.

ÍNDICE

Juan Pérez de Ayala

UN PRÓLOGO PARA ALFONSO HERNÁNDEZ-CATÁ

PROCEDENCIA DE LOS TEXTOS

Alfonso Hernández-CatáEL ALMA DE LOS MUERTOS

I. CUENTOS

CUENTO DE LOBOS

LA MALA VECINA

EL CRIMEN DE JULIÁN ENSOR

LA HERMANA

LOS OJOS

LOS MUEBLES

A MUERTE

LOS CHINOS

CUARENTA Y NUEVE CHINOS

EL FONDO DEL MAR

NUPCIAL

DOS HISTORIAS DE TIGRES

UNA ESTRELLA FUGAZ

ALQUIMIA

MARTE

CIMIENTOS

CASA DE NOVELA

II. BESTIARIO

III. HAIKUS

IV. SEMBLANZAS

EL AMOR ROMÁNTICO DE UN NATURALISTA

EL POETA Y EL HOMBRE

JOSEPH CONRAD

LOS CONFINES DE LA AVENTURA

FOUCHÉ, O EL POLÍTICO

EL FANTASMA DE OSCAR WILDE

LOS AMIGOS DE GALDÓS

HOMENAJE A UN HÉROE ESPAÑOL

DON JUAN PORTUONDO

EL REGRESO DE SIRIO

UNA CARTA DE HERNÁNDEZ CATÁ

UNA MUJER

VALLE-INCLÁN

ADENDA

ALFONSO HERNÁNDEZ-CATÁ ESCRIBE A GABRIELA MISTRAL

DESPEDIDA DE HERNÁNDEZ CATÁPor GABRIELA MISTRAL

Juan Pérez de Ayala

UN PRÓLOGO PARA ALFONSO HERNÁNDEZ-CATÁ

No es tarea fácil elaborar un prólogo que intente ser lo más completo posible sobre una figura tan presente en su pasada actualidad como olvidada hoy en día. Es cierto que el caso que nos ocupa no es exclusivo de su persona, sino que afecta de igual manera a toda una generación de escritores que conformaron la avanzada literaria de un periodo que nació de un ferviente modernismo europeo y que fue trazando las vías de transformación hacia una escritura más rica en complejidades.

Hablar hoy de Alfonso Hernández-Catá supone explicar quién fue este escritor cubano-español, o hispano-cubano, que gozó de un reconocido prestigio en sus dos patrias y que en la actualidad es más recordado en una de ellas, Cuba, de lo que lo es en la otra, España. Dicho esto, el presente prólogo a la selección que ofrecemos de su obra está obligado a relatar, de la manera más «novelesca» posible, la aventura de su vida.

Alfonso Hernández-Catá, hijo del teniente coronel español destacado en Cuba Alfonso Hernández y Lastras y de Emelina Catá y Jardines, de familia criolla de Santiago de Cuba, nació el 24 de junio de 1885 en Aldeadávila de la Ribera, pueblo de la provincia de Salamanca. En el matrimonio de sus padres ya están dibujadas las trazas hispanocubanas que marcarán su vida personal y política. Su padre fue a pedir la mano de su novia, perteneciente a una familia con fuertes convicciones nacionalistas, a su futuro suegro, José Dolores Catá, quien se encontraba preso acusado de conspiración contra España, y cuyo permiso obtuvo. Meses después, el 24 de mayo de 1874, José Dolores Catá fue fusilado frente a la muralla del fuerte de la Punta, en Baracoa. Al poco tiempo de la ejecución, Alfonso Hernández y Emelina Catá contraen matrimonio en la ciudad de Guantánamo. La joven pareja acabará estableciéndose en la capital del Oriente de la isla, en la ciudad de Santiago. En el año de 1885 el matrimonio tiene que viajar a España y, en el tiempo en que se residen en Madrid, al darse la circunstancia de que la mujer se encuentra en avanzado estado de su embarazo, se decide que el primer hijo de la pareja nazca en el mismo lugar de donde es oriundo el padre. Así es la circunstancia, cuando menos curiosa, de que nuestro protagonista, el futuro escritor cubano radicado en España, nazca en una pequeña localidad de la provincia de Salamanca. Un dato que circunstancialmente Hernández-Catá procurará hacer olvidar al asegurar siempre que nació en Santiago de Cuba, tal y como narrará su amigo el escritor puertorriqueño José Agustín Balseiro en 1941, un año después de la muerte de nuestro autor:

En 1927 vivía yo en Madrid y estaba a punto de terminar el segundo tomo de El vigía. Uno de sus tres ensayos trata de «Alfonso Hernández-Catá y el sentido trágico del arte y de la vida». Frente a esos estudios puse sendas y breves notas biográficas a propósito de cada uno de mis retratados: Unamuno, Pérez de Ayala y Hernández-Catá. Al comprobar los datos de la vida del autor de Los frutos ácidos, apresurose el último a ratificarme algo que ya tenía yo muy oído de sus propios labios:

—Nací en Santiago de Cuba, el 24 de junio de 1885.

—Pero, Alfonso —le objeté—, Ramón Pérez de Ayala me asegura que usted vio la luz en...

—Sí, en Aldeadávila de la Ribera, pueblecito de la provincia de Salamanca, aquí en España. Óyeme, sin embargo, mi historia. Mi padre, Alfonso Hernández Lastras, casó en Cuba con Emelina Catá y Jardines. Él era teniente coronel de Infantería y Estado Mayor, y era hijo de España; mi madre era cubana. Once hijos tuvieron. Diez de ellos nacidos en América. Por imperativos de los deberes paternos tuvieron que volver a España, llevándome ya mi madre en su seno. Así fue como, por motivos de azar, no nací en Cuba. Pero no contaba un año todavía cuando regresamos a Santiago, donde me crié. Mi familia materna es de abolengo revolucionario cubano. Mi abuelo de esa línea fue fusilado por los españoles, y mi único tío varón tomó parte en la guerra de emancipación desde el primer día. En Santiago estudié en el colegio de don Juan Portuondo, primero, y en el instituto de segunda enseñanza, después, hasta los dieciséis años. A esa edad, y por ser hijo de oficial español, mandáronme, ya huérfano, a Toledo, a un colegio militar del cual me escapé a pie, viniéndome a Madrid. Ya en Madrid, pasé privaciones que te he contado otras veces, y estudié en la libre universidad de la vida y de las bibliotecas públicas...

—De todas maneras... no debo publicar un dato erróneo, a sabiendas de que lo es.

—Cierto; pero hazme un favor, un gran favor personal. No me quites, siquiera ahí, la ilusión de que soy de Santiago, de que soy cubano. Y cuando yo muera, si muero, como debe ser, antes que tú, aclara el hecho a favor de la estricta verdad.[1]

Explicada la circunstancia del «equivocado» nacimiento en España, el relato que Hernández-Catá nos cuenta en este fragmento es absolutamente cierto en cuanto a lo demás. Los recuerdos de sus primeros años en Santiago de Cuba y de su paso por la escuela de don Juan Portuondo están pormenorizadamente narrados en una de las «Semblanzas» que componen la cuarta sección de esta antología. Y en cuanto al espíritu revolucionario de la familia materna, habría que añadir que en 1895, al comenzar la guerra independentista contra España, Álvaro Catá y Jardines, tío de nuestro autor, se unirá a las fuerzas cubanas; llegó a ser nombrado, por el general Antonio Maceo, ayudante del general Francisco Sánchez Echeverría, y, al instaurarse la República, en 1902, fue elegido representante a la Cámara por la región del Oriente.

Siguiendo el rastro de las propias palabras de Alfonso Hernández-Catá, al quedar huérfano de padre, la madre decide enviarle a España para que continúe sus estudios, e ingresa en el Colegio de Huérfanos de Militares que estaba en Toledo. Así, en 1901, con dieciséis años, el joven Alfonso se dará de bruces con la disciplina militar, que aguantará a duras penas y que le producirá una fuerte aversión hacia todo lo castrense, sentimiento que también se irá reflejando en su obra literaria y que irá conformando una actitud pacifista que se radicalizará ante los conflictos bélicos que surgirán en Europa y en España.

Por entonces, sus pasiones se encuentran en otras cuestiones ajenas al mundo militar: la lectura, la música y el ansia de escribir van perfilando su personalidad y lo van alejando cada vez más del ambiente en el que se encuentra recluido. La tentación de la vida bohemia madrileña, tan cercana y a la vez tan lejana, es el sueño que le mantiene en pie y que provoca el que un buen día se decida a saltar la tapia del colegio y a marcharse andando a la capital. Comienza, así, una nueva vida para nuestro personaje.

De la bohemia a la diplomacia

Madrid era un hervidero de las pasiones, de las ilusiones y de los sueños puestos en el triunfo en las letras por una legión de jóvenes recién llegados de los más diversos puntos del país. Un mundo de leyendas y quimeras, de aventuras, de reuniones y discusiones en los céntricos cafés, donde se celebraban las más famosas tertulias, presididas por los escritores triunfadores del momento. Un mundo que atraía como un imán a las jóvenes promesas literarias que soñaban con triunfar en la capital. Un mundo, a la vez, sórdido y despiadado en la penuria, en el hambre y en los fracasos. Es el mundo de la bohemia madrileña, tantas veces retratado por las mejores y las más sarcásticas plumas del momento, como la de Emilio Carrere:

Estamos en pleno otoño. Ya vemos circular por esas calles nuevas chalinas flotantes, sombrerillos atrabiliarios y gabancillos absurdos. Es la época en que se desbordan los provincianos que llegan a abrirse camino.

Produce un poco de melancolía ver sus gestos altivos, sus miradas perdidas en el ensueño, la impertinencia de sus largas cabelleras y de sus pipas humeantes.

Son los literatos nuevos, la joven hornada, que arriban con su bagaje de ilusiones, que ya se encargarán de destruir los editores, las patronas, los camareros de café.[2]

Y en plena vida de bohemia, Alfonso Hernández-Catá terminará sus estudios «en la libre universidad de la vida y de las bibliotecas públicas», lugares estos donde solía pasar la mayoría de las horas del día leyendo, escribiendo, estudiando y al amparo y cobijo de un techo. Se dice que, en una de sus frecuentes visitas a las bibliotecas públicas, se atrevió a acercarse a su admirado Benito Pérez Galdós, que se encontraba consultando papeles, y que logró captar su atención. No se sabe con certeza si fue cierto o no, pero Hernández-Catá siempre recordó que la figura de Galdós, a quien consideraba su maestro, fue providencial en su trayectoria literaria. Contaba que Galdós aceptó leer sus escritos, que se los devolvía corregidos y que le sugería que continuara esforzándose, hasta que llegó el día en que el maestro le dijo: «Esto es bueno». La historia continúa narrando que el propio Galdós le procuró la publicación en una revista, y que así comenzaría nuestro autor a colaborar en la prensa madrileña con mayor o menor asiduidad. Por otra parte, existe una versión bien contraria que sugiere que fue el propio Hernández-Catá quien escribió una nota de recomendación al director de la revista falsificando la letra de Galdós; llega a afirmar esta segunda hipótesis que telefoneaba a la redacción de la revista imitando la voz de don Benito para insistir en la publicación de las cuartillas del joven desconocido. Sea cierta una u otra versión, el caso es que Alfonso Hernández-Catá comienza a publicar con cierta regularidad en los periódicos y las revistas madrileños, y consigue ganarse algún dinero colocando traducciones realizadas del inglés y del francés.

Por entonces conocerá a Alberto Insúa, una figura que resultaría capital para su vida futura. Era este hijo de la viuda cubana con la que se casó el periodista español Waldo A. Insúa, que adoptó y dio sus apellidos al muchacho. Afincada la familia Insúa en La Coruña, el joven Alberto estudiará Derecho en la Universidad de Madrid y, aficionado y alentado por su padre a la vocación periodística y literaria, frecuentará los ambientes bohemios de la capital, donde pronto conocerá y hará amistad con su paisano Alfonso Hernández-Catá. Así lo recordará el propio Alberto Insúa:

También conocí por entonces a Alfonso Hernández-Catá, hijo de una dama cubana santiagueña y huérfano de un militar español. Había venido a España para seguir la carrera de las Armas en el Colegio de Huérfanos de Toledo. Mas su afición a la literatura le hizo fugarse del colegio, presentándose en Madrid sin una peseta, pero con el tesoro de su optimismo. Tenía una memoria prodigiosa. Sentados los dos en algún banco de la plaza de Bilbao, me recitaba versos de Darío, de Guillermo Valencia, de Nervo, de Julián del Casal, de toda la pléyade modernista. Usaba unas corbatas polícromas, como grandes mariposas. También era melómano: «silbaba» las sonatas de Beethoven y las rapsodias de Listz. Pero su ídolo era Grieg.[3]

Esta amistad, que se irá consolidando a través de los años, lleva a Alfonso Hernández-Catá a viajar a La Coruña con Alberto Insúa, suponemos que en calidad de invitado de su amigo cuando va a visitar a su familia. Esta primera visita a la ciudad gallega tendrá consecuencias importantes en la vida de nuestro protagonista, ya que conoce a la hermana de Alberto, Mercedes Lila, de la que se enamorará. Al mismo tiempo, ambos jóvenes literatos frecuentan el ambiente modernista de la ciudad y conocen a un incipiente escritor llamado Wenceslao Fernández Flórez. Así recordará este último la primera impresión que le causó el joven Alfonso Hernández-Catá:

Vivíamos entonces en cierta exaltación de lirismo que se nos antojaba un poco nietzscheana. Para coronarla, Hernández-Catá, llegado de la corte con Alberto Insúa —un perfecto desconocido aún—, nos excitó un poco con sus chalinas fantásticas y un diminuto esqueleto de plata balanceándose con movimientos dislocados en la cinta de un reloj hipotético. Hernández-Catá era, indudablemente, sensacional, con su romántico mechón sobre la frente y un siete disimulado en la pierna del pantalón.[4]

En 1905, Alfonso Hernández-Catá regresa a Cuba respondiendo a la petición de su madre y pasa un tiempo residiendo en Santiago junto a su familia. Empieza entonces a colaborar en la prensa cubana y retoma sus vivencias perdidas tras cuatro años de ausencia. Permanecerá en la isla por más de un año, hasta que en 1907 retorna a España para contraer matrimonio con Mercedes, la hermana de su amigo Alberto Insúa —quien, por estas mismas fechas, se ha casado con la cubana América Pérez Villavicencio y acaba de crear la editorial Pérez Villavicencio, donde Hernández-Catá publicará su primer libro, Cuentos pasionales.

El joven matrimonio embarca hacia Cuba, donde residirán más de un año durante el cual Hernández-Catá conseguirá entrar en el cuerpo diplomático, iniciando la que acabará siendo una larga y fructífera carrera profesional. Los primeros destinos diplomáticos serán como cónsul de segunda clase en la oficina de asuntos cubanos de El Havre, en Francia, cargo que ocupará desde febrero de 1909 hasta octubre de 1911. Ese año es destinado a la oficina de Birmingham, Inglaterra, donde permanecerá hasta 1913, año en que regresa a España. En 1913 será cónsul de Cuba en la ciudad de Santander y en 1914 lo será en Alicante, donde permanecerá en su puesto hasta ser nombrado cónsul de primera clase en Madrid. Desempeñará este cargo entre 1918 y 1925, salvo por un breve intervalo en el año 1921 en el que vuelve a ser temporalmente cónsul en El Havre, para reintegrarse de nuevo, a los pocos meses, a la oficina de Madrid. La causa de este breve traslado transitorio es la protesta presentada por el Gobierno español ante el Gobierno cubano pidiendo su cese como cónsul en Madrid, debido a las opiniones vertidas en la serie de artículos que ha ido publicando en el periódico cubano El Mundo sobre la guerra del Rif, donde mostraba su posición contraria a la intervención española en el conflicto, y por las crónicas en las que describe el clima de malestar y las protestas que se producen en el pueblo español ante el envío constante de jóvenes al frente de lucha.

No he podido consultar los ejemplares de este periódico cubano, pero sí he encontrado una nota bastante elocuente respecto a la reacción que provocaron algunos de los párrafos escritos en esas crónicas:

Hablando de la guerra de Marruecos dice, entre otras cosas, el referido escritor: «No pasa día sin que lleguen de España refuerzos despedidos con entusiasmo oficial y estupor del público no repuesto aún del golpe. Una manifestación que en Madrid recorrió las calles gritando: “¡No queremos guerra!” fue disuelta con muertos y heridos».

Bueno. Para qué entretenerse en desvirtuar esas mentiras. ¿Dónde ni cuándo vio el cónsul de Cuba en Madrid esa manifestación ni tales muertos?

Lo que no nos explicamos es cómo el ministro de Estado no ha dado ya sus pasaportes a ese mal hombre y peor caballero.[5]

Superado, con diplomacia, el breve traslado transitorio, Hernández-Catá seguirá como cónsul de Cuba en Madrid hasta 1925, año en el que será nombrado encargado de negocios de la Legación de Cuba en Lisboa, un cargo que ocupará hasta el año 1933. Hay que señalar que todos estos distintos cargos y obligaciones diplomáticas le suponen a nuestro protagonista un continuo viajar de un lugar a otro manteniendo su domicilio en Madrid, pero atendiendo a las responsabilidades oficiales que, suponemos, iría resolviendo en viajes de corta duración de una ciudad a otra, al tiempo que se ocupaba de sus cada vez más numerosos compromisos literarios, que le obligaban a mantener una presencia más o menos continuada en diversos actos culturales. Si a esto se le añaden sus más que frecuentes viajes a Cuba, podremos hacernos una leve idea de la ajetreada vida que mantuvo Hernández-Catá en estos años de fecunda carrera literaria y diplomática.

Otro suceso de suma importancia en su vida ocurre en 1933 como consecuencia de oponerse frontalmente al Gobierno del general Machado en Cuba y apoyar la lucha revolucionaria que los estudiantes cubanos están manteniendo. Esta actitud valiente de Hernández-Catá implicará el cese fulminante de su cargo de cónsul por las autoridades cubanas y un enfrentamiento personal con el embajador de Cuba en España. Por estas fechas publica su libro de cuentos de carácter más político, que aparece bajo el gráfico y contundente título de Un cementerio en las Antillas. Los cuentos reunidos en el volumen, encabezados por un manifiesto titulado igual que el libro, son, por un lado, caricaturas feroces del general Machado y del embajador de Cuba en Madrid, y, por otro, relatos de los episodios de resistencia que protagonizan el pueblo y los estudiantes. Un libro combativo y polémico que provoca grandes altercados públicos en el Ateneo de Madrid el día en que Hernández-Catá intenta leer el manifiesto preliminar: las «fuerzas» machadistas residentes en la capital organizan tal escándalo que impiden al autor realizar la lectura del texto y, por tanto, al público asistente, escucharlo.

Al caer el Gobierno del general Machado, Hernández-Catá es llamado a Cuba para ser nombrado oficialmente embajador de su país en España, cargo que desempeñará en Madrid entre 1933 y 1934.

Posteriormente vuelve a ser reclamado en Cuba y, tras pasar una temporada en la isla, recibe el nombramiento de representante de su país en Panamá con rango de ministro, un puesto que ocupará tan solo algunos meses. En octubre de 1935 llega como ministro de Cuba a Santiago de Chile, donde permanecerá hasta 1938, año en se instala en Río de Janeiro como embajador de Cuba en Brasil.

Hay que destacar varias notas importantes en estos que serán los últimos cinco años de la vida de nuestro protagonista. Ha sido un hombre que se ha sentido cubano, hispano y europeo, pero que, curiosamente, apenas ha conocido y viajado por el continente americano. Su destino en Chile, primeramente, y el descubrimiento gozoso de Brasil, finalmente, hacen que tome conciencia plena de su condición de «americano». Este importante cambio de perspectiva vital le supondrá adoptar varias decisiones que cambiarán profundamente su actitud. Por de pronto, deja de escribir al ritmo que solía ser su manera natural. En los nuevos cuentos escritos en estos últimos cinco años se advierte un cambio de estilo y quizás una búsqueda de nuevas formas. Por otra parte, su trabajo diplomático le absorbe y se vuelca en crear instituciones oficiales que promuevan lazos estrechos de colaboración e intercambio cultural entre su país, Cuba, y los nuevos países en los que es destinado, con el deseo de establecer redes de comunicación entre los distintos estados hispanoamericanos. Así, como resultado del desarrollo de su labor diplomática, en octubre de 1937 se funda el Instituto Chileno-Cubano de Cultura en la Universidad de Santiago de Chile a iniciativa de la Comisión Chilena de Cooperación Intelectual, con el apoyo de la embajada de Cuba; de igual manera, en el mes de abril de 1940 se crea el Instituto Cubano-Brasileño en La Habana, con el fin de promover el intercambio cultural, literario, artístico y científico, y en mayo de este mismo año nace el Instituto Brasileño-Cubano, instalado en el palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, en Río de Janeiro.

El 8 de noviembre de 1940, Alfonso Hernández-Catá toma el avión en Río de Janeiro con destino a la ciudad de São Paulo, donde tiene previsto pronunciar unas conferencias. Pero el destino de nuestro protagonista ya estaba escrito:

Noticias de la Agencia EFE:

Río de Janeiro, 8. 6 tarde. Diecinueve personas han resultado muertas a consecuencia del choque en el aire entre un avión de transporte del servicio Río a San Pablo y un aparato particular argentino. Uno de los aviones cayó en el mar y el otro sobre la calle. La colisión de los dos aparatos se produjo precisamente sobre el Palacio Presidencial.

Río de Janeiro, 8. 8 noche. Entre los muertos figura el ministro de Cuba, don Alfonso Hernández-Catá (exembajador en Madrid).[6]

El príncipe de los cuentos

Alfonso Hernández-Catá es un literato fuertemente influido en sus inicios por el movimiento modernista europeo, con especial relevancia de la vertiente francesa, influjo al que añadirá el toque de rebeldía y de libertad propio de la bohemia literaria, en este caso madrileña. El que fuera el gran cronista de la vida bohemia de estos años, Emilio Carrere, en fecha tan avanzada como la de 1912, cuando los bohemios ya estaban condenados a ser considerados unos seres anacrónicos y un tanto despreciables, continuaba defendiendo ese espíritu inicial revolucionario que prendió con fuerza en toda una juventud que apenas supo salvarse de ser devorada por la miseria y la pobreza:

Han visto en la bohemia solo el harapo, la greña, el sablazo. Y la bohemia es, en esencia, un magnífico gesto de independencia espiritual. Lo otro es lo secundario, el traje, el parasitismo.[7]

Porque la cruda realidad es que, en poco tiempo, el ambiente bohemio fue tragándose a sus víctimas y solo pudieron librarse de este exterminio los que, por cuestión del azar, del dinero o de sus aptitudes literarias, supieron evolucionar y salir del estrecho molde del modernismo anacrónico teñido de una bohemia mugrienta, logrando alcanzar un grado de distinción en sus rasgos literarios. Muchos de los que lo consiguieron no dejaron que ser crueles con el recuerdo de esos tiempos pasados tan llenos de contemporáneos abandonados a su suerte y desaparecidos:

El modernismo, como escuela de preparación, como periodo de transición, caótico, duró poco y murió envuelto en sus propias extravagancias. Los que no supieron evolucionar quedaron envueltos en una sombra lejana, y apenas nos recordamos de ellos alguna vez. Creo firmemente que con nuestra generación morirá el ya decaído prestigio de la bohemia y que nuestros hijos se reirán del poeta hambriento, que rechazaba la credencial por no transigir con el prosaísmo de la burocracia.[8]

Nuestro protagonista no será uno de estos seres engullidos por la bohemia. Por el contrario, quizás debido a su espíritu optimista, a su simpatía y posiblemente a su buena fortuna, será de los que irá moviéndose ágilmente entre los variados vericuetos de la vida literaria consiguiendo conquistar un lugar en el que poder desarrollar tranquilamente sus talentos y sus inquietudes. El mencionado Emilio Carrere le hace un ajustado retrato en el que se reflejan las numerosas cualidades de las que se vale para sobrevivir:

Este joven Hernández-Catá ofrece personalmente un gran interés: su vida varia, emocionante, de prodigiosos saltos de funámbula de un plano a otro, de España a América, de la libertad atrabiliaria de la bohemia matritense al empingorotamiento diplomático en la joven república cubana.

Y Catá ha saltado funambulescamente con la misma sonrisa, sin la menor extrañeza, como un hombre de todos los países y de todos los ambientes.[9]

Quizás sea esa cualidad la que llega a distinguir a nuestro protagonista: la de ser un hombre de mundo acostumbrado a moverse con soltura en todos los ambientes. Sus años pasados en Europa ejerciendo destinos de escasa importancia diplomática le han servido para ir engrandeciendo la educación de su persona: esa «libre universidad de la vida» donde tanto se aprende y de la que todo se aprovecha.

Y qué duda cabe, no se puede olvidar su enorme capacidad de trabajo y su poderosa facilidad para la creación literaria. La producción de Alfonso Hernández-Catá es asombrosamente extensa y variada, rica en temas y deslumbrante en cuanto a estilo propio. Nuestro autor cultivó mayormente el género del relato corto, el cuento, en el que llegó a ser un maestro —no en vano, fue llamado «El príncipe de los cuentos» por el escritor, crítico e historiador de la literatura española Federico Sainz de Robles—; fue, asimismo, uno de los autores más prolíficos de la conocida como generación de escritores de La Novela Corta, publicación especializada en este difícil género, y también, aunque en menor medida, se ejercitó en la novela.

Junto con su amigo Alberto Insúa escribió numerosas obras de teatro que gozaron de buen éxito entre el público y que formaron parte del repertorio de las compañías de los grandes actores del momento, como pudo ser el caso repetido de su colaboración con figuras como Margarita Xirgu, quien estrenaría varias de sus obras. Estos años, con su etapa más exitosa y culminante situada en la década de los años veinte, les dieron, tanto a Insúa como a Hernández-Catá, una tranquilidad económica que pudo despertar la sonrisa maliciosa de algún viejo compañero de correrías, también liberado de las lejanas ataduras de la bohemia juvenil, quien, al asistir al estreno de una obra de su antiguo amigo, no dejará de evocar los tiempos pasados enfrentándolos con los tiempos presentes. La ironía del retrato le corresponde a Wenceslao Fernández Flórez:

Todo esto, que evoco mientras asisto, al lado de Catá, al estreno de su comedia, ¡parece ya tan remoto! He aquí a Alberto Insúa, novelista afamado ya; y a Paco Camba, en plena madurez de su talento sutil; y a este Catá, un poco gordo, con su bastón forrado de cuero...

Forrado de cuero... Si en aquellos años le dijesen que usaría un bastón forrado de cuero, Hernández-Catá se hubiera batido.[10]

¡Cosas y circunstancias de la vida! Autor teatral de obras dramáticas del gusto del público burgués español, mientras sigue escribiendo sobre las pasiones humanas o sigue denunciando las desigualdades sociales. Porque de todo esto, y mucho más, hay en la producción de Hernández-Catá.

Y de pronto, toda la producción literaria parece que se detiene ante el deslumbramiento del continente americano. Hernández-Catá apenas escribe y apenas publica; el trabajo diplomático desarrollado en esos últimos años de su vida le absorbe totalmente, aunque se deja ver, en lo que raramente publica, un cambio o una búsqueda de nuevos caminos y de una fórmula distinta a la hora de encararse con la escritura. «Casa de novela», el último cuento de la primera sección de esta antología, puede ser un buen ejemplo de lo que Hernández-Catá comienza a querer experimentar, una nueva forma de expresión literaria, una nueva manera de relatar un cuento.

Pero parece que el camino emprendido es más hondo y profundo de lo imaginado. En una carta remitida al ensayista e historiador de la literatura cubano Félix Lizaso el 5 de mayo de 1938 desde Río de Janeiro, Alfonso Hernández-Catá realiza una confesión conmovedora:

Quiero ensayar a rehacer mi concepción, mi visión de la vida; América me tiene turbado, enamorado. Y ojalá que en los años que me quedan pueda darle, hijo pródigo que empero jamás se sintió desprendido de ella, alguna prueba del bien que me ha hecho este reencuentro.[11]

La fatalidad del destino dejó interrumpido ese último deseo de nuestro autor, pero, por encima de lo que aspiraba a expresar en estos años de descubrimiento gozoso del continente americano y de profundización en su esencia de americano, es indudable la calidad extrema que se desprendió siempre de su prosa.

Hay, en la prosa de Hernández-Catá, una exaltación magnífica y una armonía sinfónica como de voz de mar. Recuérdese que sus sentidos se pusieron en contacto con el mundo en una isla. [...] Lo que en Unamuno era metafísica, dogma, horror ante el ser desintegrado, fue, en Hernández-Catá, aventura intensa. Pero aventura humana, de arcilla y de ensueño indivisibles. Y su pesimismo, que provenía de la «carne triste», calificada por Mallarmé, apesadumbró en él, con frecuencia, la luz deslumbrante de su tierra, transmutándola en esa atmósfera, triste y nubosa, propia de los nórdicos Knut Hamsun y Strindberg. De ahí que casi todos sus entes de ficción puedan decir con Hebbel: «Somos tan pequeños como nuestra alegría, pero tan grandes como nuestro dolor».[12]

Nuestra edición

Toda selección o antología sobre la obra de un autor cualquiera, o de un escritor, como en el caso que nos ocupa, suele ser considerada un resumen que aspira a mostrar lo mejor o lo más representativo de su trabajo según la opinión del encargado de hacer esta criba. Lo cual viene a decir que cualquier selección o antología será siempre un resultado condicionado por la visión que se quiera mostrar o por el interés que se tenga en resaltar determinados aspectos que el antólogo considere imprescindibles para mejor retratar la figura de la que se ocupa.

Estas cuestiones, con ser obvias, no dejan de presentarse y poner ciertas trabas o dificultades a la hora de enfrentarse a la tarea; es decir, a la hora de buscar y rebuscar, de dudar y preguntarse, como sucedió con este compendio, si la selección realizada tendrá o no el resultado deseado. Toda antología de la obra de un escritor, y más cuando se trata de un autor tan prolífico y tan diverso como lo fue Alfonso Hernández-Catá, supone un reto que no deja de tener visos de aventura: en este caso, adentrarse en el mundo literario interior de un excelente narrador de las pasiones, de los sentimientos más nobles y de las flaquezas y de las miserias a las que puede llegar el frágil ser humano. Un mundo tremendamente doloroso y cruel en el que el protagonista se debate en continua lucha contra un destino inexorable.

La presente antología se ha ido agrupando en bloques que permitan dar un ejemplo, a veces amplio, a veces más selecto, de las diferentes preocupaciones temáticas o de las diversas expresiones literarias de las que se valió Hernández-Catá para verter su pensamiento y su obra.

Si nos referimos al primer bloque, en el que se han reunido cuentos de varias temáticas —organizados precisamente al hilo de los argumentos que tratan—, podríamos ir detallando los distintos géneros que el autor gustó de cultivar y que abarcan un amplio espectro de influencias literarias y de preocupaciones constantes. Hernández-Catá fue un lector inquieto, de gustos amplios, y así, en este capítulo inicial de cuentos, se advierte la huella de un mundo literario que incluye a grandes escritores como Guy de Maupassant, Edgar Allan Poe, H. G. Wells, Joseph Conrad, Rudyard Kipling, Oscar Wilde o Gabriele D’Annunzio. Se podrá decir que en este ilustre listado se perciben los gustos de toda una época, la del propio Hernández-Catá, pero no se podrá negar la sabia utilización que hizo el escritor de todas estas lecturas e influencias para levantar un estilo y un entramado narrativo de enorme personalidad.

Pero, si consideramos las más claras influencias literarias que pueden identificarse en Hernández-Catá, no hay que olvidar la profunda afinidad que sentía hacia su admirado Benito Pérez Galdós y el peso que este ejercería sobre su persona y sobre su obra, como quedará reflejado en ese mundo de personajes débiles, frágiles y desamparados, tremendamente humanos, que malviven entre estrecheces intentando enfrentarse a las dificultades de una vida inhóspita e insolidaria. El engaño, la muerte, la locura y la desesperación serán las constantes compañeras de estos seres esencialmente buenos, que llevan una existencia casi fantasmal entre sus semejantes.

Por otro lado, el espíritu de la aventura y el temor al oscuro y desconocido Oriente serán otras de las constantes en el mundo literario de Hernández-Catá, así como el relato de esos atormentados marineros, tan conradianos, cuyo destino estará marcado inexorablemente por el insistente recuerdo, durante las largas travesías marítimas, de los errores cometidos en el pasado y de las terribles pesadillas que no logran borrar de sus mentes.

La violencia y el horror desatados por la Primera Guerra Mundial llevarán a nuestro autor a mantener una actitud beligerante ante la catástrofe que asola Europa y a desarrollar un fuerte espíritu pacifista que se reflejará en sus despiadados cuentos y en las novelas cortas ambientadas en el frente europeo. Actitud esta, de combativo pacifismo, que contrastará con la visión romántica y noble de los cuentos contextualizados en la guerra de Cuba, en los que relata los enfrentamientos entre soldados españoles y mambises cubanos. En este territorio querido de su Cuba natal, la crueldad de la guerra quedará arrinconada, en un segundo plano, ante el protagonismo de la actitud limpia y noble de los contendientes.

En esta antología se ha querido seleccionar una de las piezas literarias que consideramos más hermosas de la producción de Hernández-Catá: el bestiario que, con el nombre de «Egolatría», recogió en su libro La casa de fieras, de 1922, dedicado «a nuestros compañeros en tierra, mar y aire», es decir, a los animales. Por encima de Esopo, de La Fontaine, de Jules Renard o de Rudyard Kipling, cuyos ejemplos conoce y admira, Hernández-Catá quiere dejar constancia de que su bestiario debe alinearse con los escritos por poetas como Guillaume Apollinaire, Leopoldo Lugones, José Juan Tablada y José Moreno Villa. Una precisión que coloca al bestiario de Hernández-Catá en la compañía poética precisa en la que leerlo y apreciarlo, porque nuestro autor también gustó de escribir poesía, como se demuestra en el brevísimo ejemplo de los cinco haikus elegidos en la tercera sección de este volumen, cuyo título, El alma de los muertos, hemos tomado de uno de sus versos.

Si Hernández-Catá fue poeta, dramaturgo, novelista y excelente narrador de cuentos, no se podía tampoco dejar de lado en esta selección su larga y magnífica faceta de periodista. Las crónicas, reseñas y relatos publicados en la prensa española y cubana dan una muestra más de la extraordinaria calidad de su prosa. La selección efectuada en este libro, titulada «Semblanzas», viene a ser un nuevo testimonio de sus gustos literarios y sus afinidades.

Una amistosa carta manuscrita remitida a Gabriela Mistral por nuestro autor cuando está recién llegado a Santiago de Chile como ministro de Cuba y la despedida que la misma poeta chilena le dedica en sus honras fúnebres, celebradas en Río de Janeiro en 1940, son el perfecto cierre para este libro. Las emotivas palabras de Gabriela Mistral, que constituyen un fiel retrato del personaje en su doble faceta de literato y diplomático, son el mejor colofón posible a este intento de compendio de la voluminosa obra de un escritor poco recordado en España. Comience el lector la aventura de leerlo...

PROCEDENCIA DE LOS TEXTOS

I. CUENTOS

«Cuento de lobos»: publicado en La Esfera,Madrid, 26 de abril de 1924; recogido en Alfonso Hernández-Catá, Piedras preciosas,Madrid, Mundo Latino, 1927; en Alfonso Hernández-Catá, Sus mejores cuentos (selección y prólogo de Eduardo Barrios), Santiago de Chile, Editorial Nascimento, 1936. (Se reproduce el texto recogido en Piedras preciosas.)

«La mala vecina»: publicado en Blanco y Negro,Madrid, 23 de julio de 1916; en La Esfera,Madrid, 2 de febrero de 1924, con el título «La Siempreviva»; en La Esfera,Madrid, 21 de enero de 1928; recogido en Alfonso Hernández-Catá, Los siete pecados,Madrid, CIAP / Renacimiento, 1930; en Alfonso Hernández-Catá, Sus mejores cuentos (selección de Eduardo Barrios), Santiago de Chile, Editorial Nascimento, 1936. (Se reproduce el texto publicado en La Esfera en 1928.)

«El crimen de Julián Ensor»: recogido en Alfonso Hernández-Catá, Novela erótica, Madrid, M. Pérez Villavicencio, 1909; publicado en La Semana. Revista Popular,Madrid, 3 de junio de 1916; en La Esfera,Madrid, 11 de agosto de 1928, con el título «El arma del deseo». (Se reproduce el texto publicado en La Esfera, manteniendo el título del primero.)

«La hermana»: recogido en Alfonso Hernández-Catá, Cuentos pasionales, Madrid, M. Pérez Villavicencio, 1907; publicado en La Hoja de Parra,Madrid, 11 de noviembre de 1911. (Se reproduce el texto publicado en La Hoja de Parra.)

«Los ojos»: publicado en La Esfera, Madrid, 10 de agosto de 1918; recogido en Alfonso Hernández-Catá, Los siete pecados,Madrid, CIAP / Renacimiento, 1930; en Alfonso Hernández-Catá, Manicomio, Madrid, CIAP, 1931. (Se reproduce el texto publicado en La Esfera.)

«Los muebles»: publicado en Renacimiento,La Habana, septiembre de 1915, con el título «Un asesino»; en La Esfera,Madrid, 11 de septiembre de 1916; recogido en Alfonso Hernández-Catá, Los siete pecados, Madrid, CIAP / Renacimiento, 1930; en Alfonso Hernández-Catá, Manicomio, Madrid, CIAP, 1931. (Se reproduce el texto publicado en La Esfera.)

«A muerte»: recogido en Alfonso Hernández-Catá, Cuatro libras de felicidad,Madrid, CIAP / Renacimiento, 1933.

«Los chinos»: publicado en Nuevo Mundo,Madrid, 28 de septiembre de 1923; recogido en Alfonso Hernández-Catá, Piedras preciosas,Madrid, Mundo Latino, 1927; en Alfonso Hernández-Catá, Sus mejores cuentos (selección y prólogo de Eduardo Barrios), Santiago de Chile, Editorial Nascimento, 1936. (Se reproduce el texto recogido en Piedras preciosas.)

«Cuarenta y nueve chinos»: recogido en Alfonso Hernández-Catá, Cuatro libras de felicidad,Madrid, CIAP / Renacimiento, 1933.

«El fondo del mar»: publicado en La Esfera,Madrid, 13 de agosto de 1927; en Ahora,Madrid, 5 de marzo de 1933; recogido en Alfonso Hernández-Catá, Piedras preciosas,Madrid, Mundo Latino, 1927. (Se reproduce el texto recogido en Piedras preciosas.)

«Nupcial»: recogido en Alfonso Hernández-Catá, La casa de fieras (Bestiario),Madrid, Mundo Latino, 1922; publicado en La Esfera,Madrid, 7 de abril de 1923. (Se reproduce el texto publicado en La Esfera.)

«Dos historias de tigres»: recogido en Alfonso Hernández-Catá, La casa de fieras (Bestiario),Madrid, Mundo Latino, 1922; publicado en El Orzán,La Coruña, 23 de agosto de 1923; en La Libertad,Madrid, 26 de diciembre de 1923, con el título «Dos tigres»; en Panoramas,Madrid, noviembre de 1930. (Se reproduce el texto recogido en La casa de fieras.)