Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

"El ángel de Sodoma" es una impresionante novela —una noveleta si se prefiere, y sin que la dimensión física restrinja su alcance— que ha conquistado para Alfonso Hernández Catá la cualidad de fundador. Lo hace, como las grandes obras, de una manera múltiple, pues, si bien su tema —la condición homosexual— era asunto difícil a inicios del siglo XX, su tratamiento en estas páginas se expande a zonas de no menos pertinencia como la culpa, el egoísmo, un extraño sentido del sacrificio, y el miedo. "El ángel de Sodoma", dice Cira Romero, prologuista de la presente edición, "es una propuesta afirmativa y poderosa, construída sobre el propio e íntimo destino".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 210

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

El ángel de Sodoma

Todos los derechos reservados

© Sobre la presente edición:

Editorial Letras Cubanas, 2015

ISBN: 978-959-10-2110-6

E-Book -Edición-corrección y diagramación: Sandra Rossi Brito / Dirección artística y diseño interior: Javier Toledo Prendes

Tomado del libro impreso en 2009 - Edición: Rogelio Riverón y Anet Rodríguez-Ojea / Corrección: Alicia Díaz / Dirección artística y diseño: Alfredo Montoto Sánchez / Ilustración de cubierta: Fotografía de Wilhelm von Gloeden

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

Distribuidores para esta edición:

EDHASA

Avda. Diagonal, 519-52 08029 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España

E-mail:[email protected]

En nuestra página web:http://www.edhasa.es encontrará el catálogo completo de Edhasa comentado

RUTH CASA EDITORIAL

Calle 38 y ave. Cuba, Edif. Los Cristales, oficina no. 6 Apartado 2235, zona 9A, Panamá

www.ruthcasaeditorial.org

www.ruthtienda.com

Más libros digitales cubanos en: www.ruthtienda.com

Síganos en:https://www.facebook.com/ruthservices/

Autor

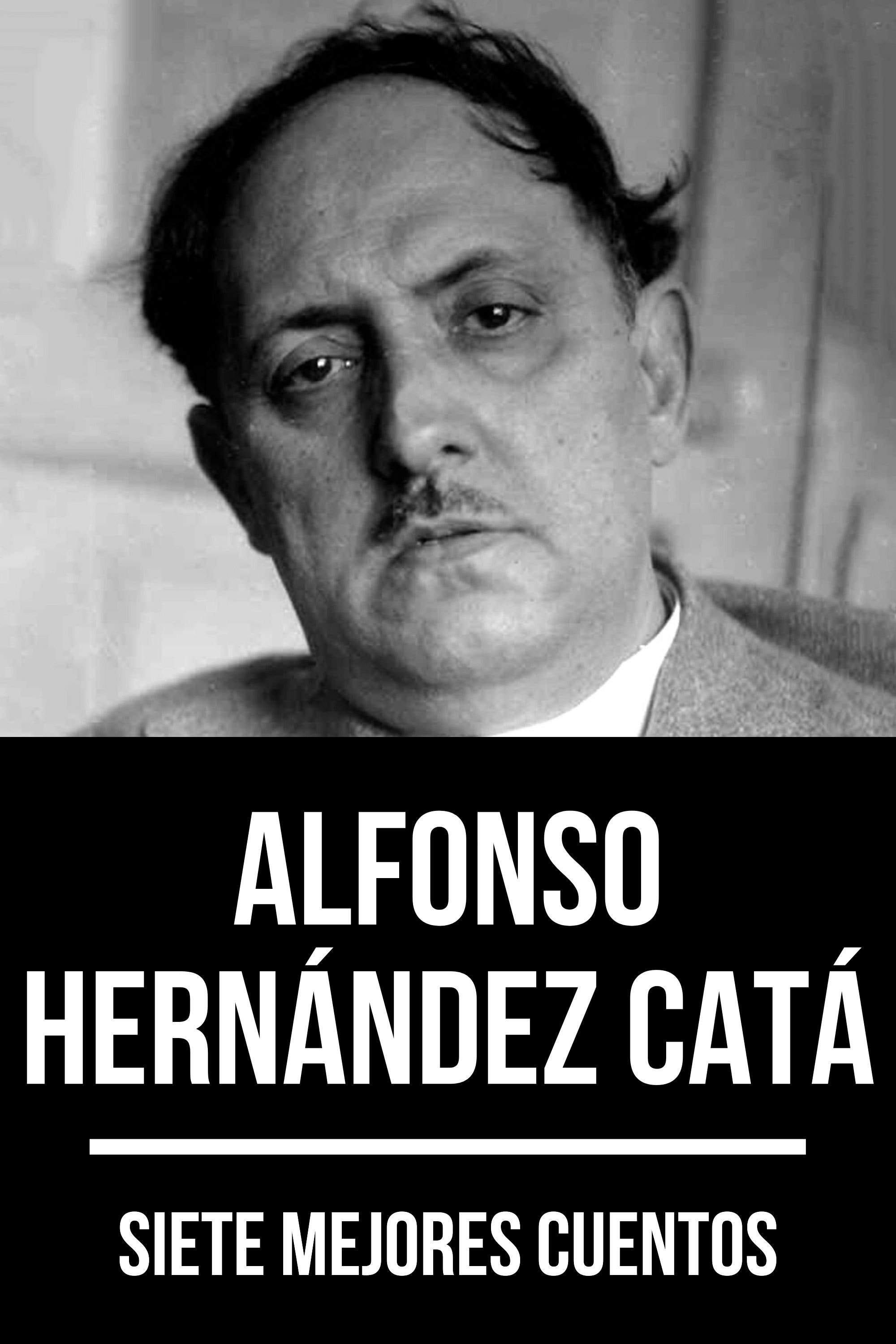

ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ. (Aldeadávila de la Ribera, provincia de Salamanca, 24 de junio de 1885 - Río de Janeiro, 8 de noviembre de 1940), periodista, escritor, dramaturgo y diplomático hispano-cubano. Perteneció en Cuba a la llamada Primera Generación Republicana, en la que destacó por su obra narrativa y ensayística. Aunque su extensa obra narrativa —iniciada con Cuentos pasionales (1907)— fue publicada generalmente en España, algunas de las antologías más relevantes de la isla recogen textos suyos, como lo prueban, entre otras, Cuentos contemporáneos (1937), preparada por Federico de Ibarzábal; Cuentos cubanos contemporáneos (1947), a cargo de José Antonio Portuondo y Antología del cuento en Cuba (1902-1952), realizada por Salvador Bueno, quien en 1959 volvió a incluirlo en Los mejores cuentos cubanos. En 1966 se publicaron sus Cuentos, en edición del Instituto de Literatura y Lingüística y un año más tarde figuró en la Antología del cuento cubano contemporáneo, de Ambrosio Fornet.

Vino a Cuba sin cumplir el primer año de vida y vivió hasta los catorce años en Santiago de Cuba. Dos años más tarde ingresó en el Colegio de Huérfanos Militares de Toledo. Escapado del Colegio, se trasladó a Madrid, donde llevó una vida bohemia. Volvió a Cuba en 1905 y se estableció en La Habana. Comenzó a trabajar como lector de tabaquería. Por esa época publicó en Diario de la Marina y La Discusión. En 1909 ingresó en la carrera diplomática como cónsul de segunda clase. Colaboró en Gráfico, El Fígaro y Social. Escribió, en colaboración con Alberto Insúa, las obras de teatro En familia, El amor tardío y El bandido. Es autor de la zarzuela Martierra, con música de Jacinto Guerrero. Su obra ha sido traducida al francés, al inglés, al alemán, al ruso, al holandés, al portugués, al italiano y al lituano. Según Max Henríquez Ureña escribía una genuina prosa modernista, trabajada con arte, castigada y elegante, de rico vocabulario, en una línea cosmopolita, libre de esencias nativistas o costumbristas, mezclando una cierta crítica social naturalista con el estilo preciosista del Modernismo.

Siendo embajador en Brasil (1938), murió en accidente de aviación al sobrevolar la Bahía de Botafogo, en Río de Janeiro. A su muerte, por imposición de su testamento instituyó de su peculio un premio literario nacional e internacional que durante muchos años se dedicó a recompensar la obra de reconocidos cultivadores del relato corto.

El ángel de Sodoma es una impresionante novela —una noveleta si se prefiere, y sin que la dimensión física restrinja su alcance— que ha conquistado para Alfonso Hernández Catá la cualidad de fundador. Lo hace, como las grandes obras, de una manera múltiple, pues, si bien su tema —la condición homosexual— era asunto difícil a inicios del siglo xx, su tratamiento en estas páginas se expande a zonas de no menos pertinencia como la culpa, el egoísmo, un extraño sentido del sacrificio, y el miedo. El ángel de Sodoma, dice Cira Romero, prologuista de la presente edición, «es una propuesta afirmativa y poderosa, construida sobre el propio e íntimo destino».

Prólogo de Cira romero

Alfonso Hernández Catá: Imágenes sucesivas

La figura de Alfonso Hernández Catá (Aldeávila de la Ribera, Castilla, España, 1885-Río de Janeiro, 1940), narrador y ensayista situado entre los integrantes de lo que ha dado en llamarse Primera Generación de Escritores de la República y, por ende, coetáneo de figuras significativas como Miguel de Carrión (1875-1929), Carlos Loveira (1881-1928) y José Antonio Ramos (1883-1946), entre otros nombres de similar valía, sigue siendo hoy la de un escritor poco conocido y reconocido en nuestro ámbito literario. Su estancia de trabajo desde el año 1909 y hasta la década del treinta en diferentes países de Europa, con preferencia en varias ciudades españolas, sobre todo en Madrid, siempre en el cumplimiento de misiones diplomáticas en representación del gobierno de Cuba, y con posterioridad, en similares funciones, en varios países de América Latina, ha sido, en alguna medida, la causa de ese olvido, amén de que su vasta obra narrativa, iniciada con el volumen Cuentos pasionales (1907), fue publicada generalmente en la capital española1 y, en algunos casos, en París.2 A ello se une que los temas que abordó se ubican en lo que se ha dado en llamar narrativa de tendencia universalista, caracterizada por ambientes cosmopolitas y, en consecuencia, poco asidos a nuestras circunstancias nacionales. Sin embargo, la temática cubana, aun siendo escasa, estuvo presente, de forma más o menos evidente, en La juventud de Aurelio Zaldívar (novela, 1911), donde se insinúa la atmósfera de La Habana, y en sus cuentos «El sembrador de sal», «La bandera», en el que se alude a la tragedia de la intervención norteamericana en la isla, «La galleguita», donde aborda la vida de los emigrados españoles a la isla, «Cuatro libras de felicidad», que menciona zonas marginales de la capital cubana, y «Mandé quinina», este último de carácter autobiográfico, y después titulado «La quinina». En él evoca recuerdos de su infancia relacionados con el inicio de la guerra del 95. Narraciones de su autoría fueron incluidas en las antologías Cuentos contemporáneos (1937), preparada por Federico de Ibarzábal, Cuentos cubanos contemporáneos (1947), a cargo de José Antonio Portuondo, Antología del cuento enCuba (1902-1952), realizada por Salvador Bueno y, después del triunfo de la Revolución, exactamente en 1959, de nuevo Salvador Bueno lo tuvo en cuenta en Los mejores cuentos cubanos. En 1966 se publicaron sus Cuentos, en edición del Instituto de Literatura y Lingüística, figuró en la Antología del cuentocubano contemporáneo (1967), debida a Ambrosio Fornet, en tanto que de nuevo Salvador Bueno hizo una selección de su obra bajo el título de Cuentos y noveletas de Alfonso HernándezCatá (1984). En 2004 una recopilación de sus cartas a intelectuales cubanos, bajo el título de Compañerosde viaje, fueron reunidas por la autora de este prólogo. Comprenden las localizadas entre 1908 y 1940,3 año en que murió.

En no pocas ocasiones se repitió, a veces con la anuencia del propio autor, que su lugar de nacimiento había sido Santiago de Cuba, pero lo cierto es que vino a residir a esa ciudad con tres meses de nacido y en ella vivió hasta los catorce años, pues su padre, Ildefonso Hernández y Lastra, coronel del ejército español, estaba cumpliendo funciones allí, aunque tuvo la voluntad expresa de que su hijo naciera en España. Su madre, Ernestina Catá, pertenecía a una familia cubana del oriente del país que mantenía firmes posiciones antiespañolas, al punto que José Dolores Catá y Goce, padre de esta, fue fusilado en 1874 en Baracoa por conspirar contra el gobierno. También su tío, el periodista Álvaro Catá y Jardines, colaborador de La Lucha, La Discusión y El Fígaro, se incorporó a las tropas mambisas y alcanzó el grado de coronel. Posteriormente, al advenimiento de la república, fue elegido Representante a la Cámara. Resulta interesante subrayar un hecho sorprendente: el futuro padre de Alfonso —militar español— pidió la mano de su novia Ernestina en la cárcel donde José Dolores, padre de la prometida y revolucionario cubano, esperaba para ser fusilado. Una vez ocurrido el lamentable hecho, contrajeron matrimonio de inmediato.

De su estancia santiaguera, antes de trasladarse a España para estudiar en el Colegio de Huérfanos Militares de Toledo, no existe mucha información, pero el propio autor, recorriendo las calles de la ciudad oriental en el año 1930, en compañía de su entrañable amigo Antonio Barreras,4 le refería:

Aquí, por esta calle y las aledañas (que eran las de San Tadeo y otras) jugué con mis compañeros infantiles a españoles y mambises, en plena guerra de emancipación. Tomaba tan en serio mi papel que, en más de una ocasión, castigué la aparente bizarría de mis enemigos con la honda primitiva —arma infalible— que manejaba a maravilla.5

Del colegio militar logró escaparse poco tiempo después y, ya en Madrid, comenzó a vivir una etapa de bohemia literaria, que lo puso en contacto con buena parte de la intelectualidad del momento. Tuvo amistad con Eduardo Zamacois y hasta logró acercarse a Benito Pérez Galdós, a quien le pidió le escribiera una recomendación para el director de la revista Blanco y Negro con el fin de que aceptara un texto suyo, que fue admitido. Paulatinamente su nombre comenzó a aparecer en otras publicaciones y en 1906 ya tenía en sus manos las pruebas de plana de su primer libro, Cuentos pasionales, aparecido al año siguiente. Quien fue su cuñado, el también escritor Alberto Insúa,6 recordaba años después que Hernández Catá

… tenía una memoria prodigiosa. Sentados los dos en algún banco de la Plaza de Bilbao, me recitaba versos de Darío, de Guillermo Valencia, de Nervo, de Julián del Casal, de toda la pléyade modernista. Usaba unas corbatas policromas, como grandes mariposas. También era melómano: «silbaba» las sonatas de Beethoven y las rapsodias de Liszt. Pero su ídolo era Grieg.7

El 22 de junio de 1907 contrajo matrimonio en Madrid con Mercedes Galt Escobar y vio la luz, además de su ya citado volumen Cuentos pasionales, la novela corta titulada El pecado original, como parte de la colección «La Novela Semanal»,8 que Zamacois había fundado. En el mismo año de sus bodas regresó a Cuba y trabajó como lector de tabaquería,9 además de colaborar en El Fígaro, el Diario de la Marina y La Discusión. Comenzó a relacionarse con los escritores de la ya aludida Primera Generación Republicana, con los cuales se reunía en las redacciones de los periódicos y en diversos sitios públicos en amenas tertulias. En 1908 adoptó la ciudadanía cubana y al año siguiente ingresó en la carrera diplomática, de la cual no se desvinculó, como se ha señalado, hasta su fallecimiento, excepto entre abril de 1933, cuando renunció a su cargo de cónsul en Madrid en protesta por los desmanes de la dictadura de Gerardo Machado,10 y abril de 1935, momento en el que fue restituido y nombrado embajador en Panamá.

La larga trayectoria diplomática de Hernández Catá no le impidió realizar una abundante obra narrativa —cuentos, novelas, noveletas— que tuvo una excelente y abundante recepción crítica tanto en España como en la América hispana y, por supuesto, en Cuba, además de algunos trabajos de corte ensayístico, a lo que se suma su labor como periodista. Cuando apareció su novela La muerte nueva (Madrid, 1922), Juan Marinello la saludó con estas palabras:

[...] él nos dio su mejor libro en La muerte nueva […] En su novela hay un acabamiento consciente, una sombría renunciación anticipada; se siente bajo la piel de los héroes solitarios, el hervor pugnaz de la vida, se toca el curso de la sangre eficaz y a todo se oprime con piedra de sepulcro: la muerte nueva, la muerte en la vida, en el latido animal que en soliloquio amargo ha renunciado a sus derechos.11

Sin embargo, como ha reconocido Salvador Bueno, no es en la novela, género muy cultivado por él, donde se pueden apreciar sus mejores dotes artísticas, sino en los cuentos. «Sus novelas —dice el crítico— parecían demorarse en ciertos procedimientos literarios, mostraban un tono que parecía remansarse en técnicas dejadas atrás; en sus narraciones extensas parecía como si Catá perdiera la sustancia de su relato, el dominio de su precioso instrumento expresivo, por otra parte tan eficaz en sus novelas breves y en sus cuentos».12 Al respecto, el propio Marinello, al dedicarle en 1927. Revista de Avance un comentario a su libro de relatos Piedras preciosas (1924), señalaba:

Puede discutirse en el nutrido escritor cubano, su mayor o menor «actualidad» como novelista. Sus títulos de cuentista eminente van siendo ya indiscutibles. El deseo de dar a la «piedra preciosa» del cuento, la talla perfecta que resista las mordeduras inmisericordes del tiempo y de las desencadenadas pasioncillas de la «envidia literaria», el afán ahincado de perennidad que pasa, encendido, por la entraña de su creación, están plasmados ya en más de un cuento que habrá de ser clásico en la futura historia de nuestras letras.13

Clásicos son, en efecto, «Los chinos», «El testigo», «Los ojos», «Don Cayetano el informal» y «Casa de novela», entre las decenas que publicó. En general, los caracteriza el acento que pone el autor en profundizar en la médula de lo cotidiano para extraer de ese espacio las esencias más íntimas del ser humano, pero más que del «ser», de su espíritu. Fue por eso que en bastante medida se alejó de circunstancias locales, incluso de las europeas, tan conocidas y vividas por él. No puede sorprender entonces que sus narraciones floten en un ambiente donde confluyen personalidades de rasgos hiperestésicos, portadoras de añoranzas, de síntomas de locura y de inestabilidad emocional que las compelen al suicidio, entre otras patologías que la ciencia ha estudiado con profundidad.14 Rasgos de exotismo se advierten en los cuentos de Piedras preciosas, de desquiciamiento en los que forman parte del volumen Manicomio (1931), mientras que Zoología pintoresca (1919) y La casa de las fieras (1922) son bestiarios que se asientan en la fábula como recurso comunicativo, muy permeados ambos títulos de las influencias de Horacio Quiroga y Rudyard Kipling.

La producción novelística de Hernández Catá responde plenamente a una actitud literaria a la que fue fiel: evadir lo casual, lo episódico, lo efímero, para así ofrecer la ancha medida de lo humano, a lo cual le imprime toda su emoción. Generalmente sus novelas largas —recuérdese su preferencia por el relato extenso o, como se dice hoy, noveleta— carecen de intriga, de lo cual resulta muestra significativa La juventud de Aurelio Zaldívar, técnicamente ligada con Pelayo González... por el corte ensayístico que ambas poseen. Pero en estas como algunas otras que dio a conocer se siente una fuerza interior generada por una actitud consciente del autor dirigida a resaltar en sus héroes, aun en los más solitarios, las ansias de vivir, o, mejor, de «un vivir», amén de que abordan motivos universales y eternos en los que vibra la tragedia del hombre en tanto ser humano, convertido a veces en verdadero agonista, más que protagonista. Por lo regular no encontramos en estas obras motivos de carácter histórico, en tanto que sus preocupaciones, de profunda raíz ética, no están relacionadas con el hombre como ser social, sino con este y sus angustias íntimas, un tipo de individuo recónditamente inocente, pero cargado de culpas que en no pocas ocasiones no acierta a colocar ni siquiera en sí mismo. Este afán de Hernández Catá por hundirse en las pasiones humanas lo llevó a presentar en sus creaciones novelísticas, como en el resto de su obra narrativa, casos verdaderamente patológicos que muchas veces lindaban con lo enfermizo, aunque el autor fue muy cuidadoso en su plasmación, hecho en el que se evidencia, además, el rigor estético de su obra.15

Si desentrañar la vida interior de sus personajes fue la preocupación central del autor, no por ello descuidó la atmósfera en que estos se desenvolvían, el ambiente en que sus penas o sus pequeñas alegrías afloraban. Fue su intención, salvo algunas excepciones, no situar el desarrollo de sus obras en lugares geográficamente identificables, de modo que al leerlas nos podemos imaginar un ambiente madrileño, barcelonés, parisino, argentino o cubano, pero esas dislocaciones quizás sirvieron para darle a sus creaciones cierto toque melancólico, a lo cual contribuían también los personajes, que nunca fueron seres desarraigados o extirpados de su medio, sino «hijos naturales» de esos propios espacios.

También cultivó el teatro —En familia, El amor tardío, El bandido—, las tres en colaboración con Alberto Insúa, pero su pieza más conocida fue Don Juan Mejías, que escribió junto con el poeta catalán Eduardo Marquina, en la que profundiza en la psiquis del personaje antagonista, Don Juan Tenorio. De su sola autoría fueron La casa desheredada y La noche clara. Escribió el texto de la zarzuela Martierra (1928), con música de Jacinto Guerrero.16

Fuera de la ficción, y más bien dentro de lo testimonial relacionado con lo cubano, se clasifican sus libros Mitología de Martí (1929) y Un cementerio en las Antillas (1933). El primero es un texto sui generis, pues son ficciones que elaboró a partir del accionar martiano. El segundo abre con el ensayo que le da título al libro, donde juzga la dictadura de Gerardo Machado, se refiere a la presencia norteamericana en la isla y al latrocinio y al saqueo característicos de ese gobierno. Está seguido de varios cuentos de similares asuntos, entre los que la crítica ha destacado los titulados «Estudiantina» y «Pagaré».

«Con el pie en el estribo para Sao Paulo» donde dictará conferencias, le escribe Hernández Catá al cubano Antonio Martínez Bello lo que, posiblemente, fue su última carta, fechada el 7 de noviembre de 1940.17 Al día siguiente toma el avión que, apenas ha despegado del aeropuerto de Río de Janeiro, choca con una pequeña nave y se precipita en la Ensenada de Botafogo. Cuenta Salvador Bueno que «en los bolsillos llevaba un cuento sin terminar, ‘Seguro de muerte’, en el que trabajaba durante esos días».18 La noticia conmovió a todo el mundo de habla española. En la entonces capital brasileña el gobierno le dedicó una sesión solemne en la que hicieron uso de la palabra el austríaco Stefan Zweig, que sufría el destierro americano que le había impuesto el fascismo, y la chilena Gabriela Mistral. Ambos subrayaron las dotes humanas del gran escritor desaparecido y los méritos de su quehacer literario. La autora de Tala expresó:

Sus amigos han contado con el hombre viajero, enemigo del sedentarismo, no quería para sí una muerte postrada, un acabamiento pausado, que él decía vergonzante. Dicen que hace muy poco él hizo el elogio de la otra muerte viril que cumple su faena como el leñador de la Amazonia, como el torrente andino.19

Un escritor cubano en el entramado literario español

Hacia 1901, con apenas diecisiete años de edad, Alfonso Hernández Catá se asomó por vez primera al mundillo literario peninsular. Según su nieta, la también narradora y ensayista Uva de Aragón:

Son años de bohemia juvenil. Las fotos de esos tiempos y el testimonio de los que lo conocieron en esa etapa dan una imagen romántica de Catá, a lo Valentino o lo Chopin, con largo gabán color castaño, y rizado mechón sobre la amplia frente. Al cuello se ceñía amplias y coloridas corbatas de seda, de las que se sentía tan orgulloso como de un esqueletito de plata que llevaba siempre colgado de la cinta negra de un hipotético reloj. Los humildes empleos, las escasas y mal pagadas colaboraciones, las traducciones,20 apenas le alcanzaban para entretener el hambre, que aceptaba, sin embargo, con dignidad y hasta con humor.21

Refiere Salvador Bueno en su citado prólogo a Cuentos y noveletas… que sus pasos se dirigieron a la que por entonces era una de las tertulias literarias más animadas del momento, presidida por Antonio de Hoyos y Vinent, 22 un aristócrata anarquista —era marqués— excéntrico y sordo y, al decir de algunos, hasta perturbado y alucinado. Solía vestir camisas de seda, finísimos guantes e inmensos abrigos de cuellos de piel. En cada uno de los dedos de sus manos llevaba las más extravagantes sortijas. No se preocupó en ocultar, en una sociedad homofóbica, su condición homosexual. Publicó más de treinta novelas y cincuenta narraciones breves circunscritas esencialmente a la llamada novela erótica —para él la lujuria, el misterio y el misticismo constituían los tres elementos básicos de toda novela— muy cultivada en el primer cuarto del siglo xx, y es considerado hoy, cuando su figura ha comenzado a ser reivindicada, como el máximo exponente de la novela decadente.23 En aquel cenáculo se discutía de literatura francesa e italiana y se comentaban las obras de Lorraine, D’Annunzio, Rachilde (seudónimo de la escritora francesa Marguerite Eymery, cuyas obras fueron, a finales del xix, «lo prohibido»), Octave-Henri-Marie Mirabeau, Edgar Allan Poe, Baudelaire, el Gustave Flaubert de Las tentaciones de San Antonio y Joris-Karl Huysmann.

Otro escritor que por entonces se hacía sentir en la vida madrileña era Álvaro Retana, afiliado, como Hoyos y Vinent, al decadentismo, y que posee el privilegio, según la crítica, de ser el primer escritor moderno en lengua española en tratar el tema homosexual en sus obras, entre ellas la titulada Las «locas» de postín (1919). Autor de más de cien novelas, se le concede hoy, al igual que a Hoyos y Vinent, un destacado papel en la literatura española de comienzos del siglo xx.24 Como dato curioso, fue, además, autor de reconocidos cuplés, entre ellos el titulado «Ven y ven y ven», que es cantado por Beatriz Valdés en la película de Enrique Pineda Barnet La belladel Alambra.25 Sin embargo, la mayoría de los escritores españoles citados debían elegir entre ignorar el tema de la homosexualidad o representarlo de forma negativa.26 Fueron narradores extranjeros asentados en Madrid, como el chileno Augusto D’Halmar, autor de Pasión y muerte del cura Deusto (1924),27 y nuestro Alfonso Hernández Catá, los que publicaron novelas sobre temas vinculados al homosexualismo,28 además de las de asunto erótico que, tangencialmente, abordaron el homosexualismo, como las debidas a Álvaro Retana.

Junto a las figuras citadas se destacaban otros de cualidades literarias menos disidentes, como el realista Benito Pérez Galdós y Ramón del Valle-Inclán, entre varios novelistas de obra ya consistente, mientras que en poesía las voces de los modernistas Salvador Rueda, Manuel Machado, Eduardo Marquina, Juan Ramón Jiménez y Ramón Gómez de la Serna comenzaban a perfilar el ambiente literario madrileño a través de sus periódicas reuniones en el café Colonial y en otros ambientes similares, a la vez que colaboraban en revistas como Helios (1903), Revista Latina y Renacimiento, ambas de 1907.

Como se sabe, las décadas finales del siglo xix y comienzos del xx fue un espacio temporal rico en cambios, no solamente en España, sino en toda Europa, mientras que en Hispanoamérica el modernismo como movimiento estético se iniciaba con figuras encabezadas por Rubén Darío —que compartió en Madrid con muchos de los intelectuales antes mencionados— y por José Martí, cuya muerte temprana interrumpió el desarrollo de la ya sólida obra literaria que había creado. Los artistas peninsulares afiliados al realismo y al naturalismo aún conservaban su fe en el progreso material, mientras que los modernistas29 ya la habían perdido. Si antes los filósofos más leídos fueron Darwin, Taine y Comte, ahora se imponen Kierkegaard, Nietzche, Schopenhauer… Zola ya era agua pasada y los escritores se volcaban mejor por los caminos ya recorridos, o que entonces transitaban, voces como las de León Tolstoi, Ibsen, Leconte de Lisle, el ya citado Poe o Whitman, considerados como los representantes de la verdadera modernidad.30 La lírica realista de Núñez de Arce o el teatro melodramático de Echegaray eran repudiados. Resucita la bohemia, tan del gusto romántico, y algunos escritores latinoamericanos, como José Asunción Silva, Leopoldo Lugones, Alfonsina Storni y Delmira Agustini o bien se suicidan o terminan sus días con una muerte violenta. La pasión por encima de la razón, el rechazo al orden burgués, a la mediocridad, la mujer con una presencia bella y a la vez perversa, voluptuosa y cruel, pero nunca masculinizada, como apareció posteriormente en la vanguardia, son algunos de los elementos que singularizan este nuevo canon artístico. Y París era la meta final, el lienzo al que había necesariamente que asomarse para cumplir un rito. Como ha expresado Óscar Barrero Pérez, en España «el modernismo salta por encima del padre realista para abrazar el abuelo romántico»31 y en tanto movimiento estético niega el canovismo de la Restauración, en lo religioso se rebela contra las imposiciones eclesiásticas32 y en filosofía renegó del positivismo. Así, los modernistas necesitaban enfrentarse a lo establecido, por lo que, como era de esperar, los antimodernistas se desbocan en sus sátiras, que reflejan un modelo de poeta enteco, falto de aseo, grotesco, pesimista, amante de los ambientes nocturnos, dado al alcoholismo o a la drogadicción, profundamente erótico y con preferencias ocultistas, pero, finalmente, estos rasgos no llegaron a asumirse como un verdadero estilo de vida.

Si Rafael Cansinos Sáenz, en el primer volumen de su libro Lanueva literatura (1898-1900-1916) (1917), sitúa a Alfonso Hernández Catá, «venido de la Gran Antilla», en el capítulo que tituló «Los epígonos»,33 tras haber estudiado en los dos anteriores, «Los Hermes (1898)» y «Los Hermes (1900)», las figuras de, entre otros, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Ramón María del Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez y Ramón Pérez de Ayala, su criterio al darle ese destino se apoya en que el subjetivismo de los antes mencionados ya se había perdido, y también el anhelo de lo esencial, de lo singular y de lo único. Expresa:

Así, este Hernández Catá, que fija su advenimiento literario con Cuentos pasionales, páginas encendidas en el último rescoldo del erotismo; que en La juventud de Aurelio Zaldívar y en Pelayo González, acomete la novela psicológica, de una latitud concienzuda, nos da ahora, y por diversidad del acaso, estos Frutos ácidos