9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Muñeca Infinita

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Esta extraordinaria novela corta retrata a una familia en 1938. A una joven, casi en el momento de convertirse en adulta, le regalan un caballo castrado y repentinamente ciego. La madre está decidida a sacrificarlo; su hija, a salvarlo. El caballo es el significante central en una lucha triangular y casi freudiana entre un padre, artista fracasado y alcohólico, una madre castradora y pragmática, y una hija que busca su independencia pero no puede permitírsela. Una ficción de la familia como campo de batalla, en la que todas las conversaciones transcurren en un campo de minas. Una brillante combinación de observaciones agudas, tensión in crescendo y conciencia moral: sencilla en la superficie y compleja en el fondo. La autora, que rehuyó ser adscrita a la Generación Perdida, es una de las escritoras subestimadas del siglo XX, comparable sin embargo por su elaborada prosa a Virginia Woolf, James Joyce y William Faulkner.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

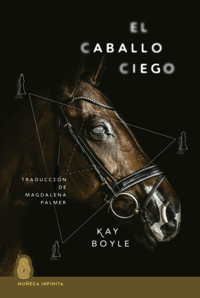

El caballo ciego

Kay Boyle

Epílogo de Joan Mellen

Traducción de Magdalena Palmer

Título original: The Crazy Hunter

© The Estate of Kay Boyle

Por acuerdo con Trident Media Group

© del texto: Kay Boyle, 1940

Primera edición en Muñeca Infinita: mayo de 2022

© Muñeca Rusa Editorial, S. L. U., 2022

Calle del Barco, 40, 3.° D ext.

28004 Madrid

www.munecainfinita.com

© de la traducción: Magdalena Palmer, 2022

Diseño de colección y cubierta: Juan Pablo Cambariere

Maquetación: Carmen Itamad

Edición y corrección: Esther Aizpuru

ISBN: 978-84-123937-6-7

eISBN: 978-84-125956-2-8

Código BIC: FA

Impresión: Kadmos

Depósito legal: M-14104-2022

Impreso en España

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier procedimiento, sin la previa autorización del editor.

El caballo ciego

TOPÓNIMOS, JOAN MELLEN

A James Stern,sin que importe cuántos océanos ni setos se interpongan

1

La mujer y la joven empezaron a desnudarse en los arbustos próximos al agua. Se quitaban las prendas con recato, guardando las distancias y dándose la espalda para no sorprender la púdica carne de la otra. Aunque débil, el sol calentaba entre los capullos que se abrían y las prietas hojas que centelleaban en sus ramas y moteaban con sombras las dos cabezas gachas, las piernas y los brazos desnudos. La joven lanzó lejos el jersey que se había sacado por la cabeza y se libró bruscamente de las sandalias; la falda de tweed estaba tirada de cualquier manera entre la florida maleza primaveral. Después de subirse el ceñido bañador de lana azul sobre el vientre y los pechos, se incorporó, se acercó a la orilla mientras se abrochaba una tira del hombro y contempló el agua: las blancas piernas desnudas, juntas y esbeltas, la piel delicada como las flores del cerezo silvestre, la cabeza recta sobre el cuello fino, las sienes descubiertas y el pelo negro recogido detrás de las orejas, hasta tocar casi los hombros. La pureza desenvuelta de la piel y el cabello, así como los ojos separados y altos, unos ojos transparentes de apariencia vidriosa, narcotizada, le daban un aspecto tan ajeno a lo inglés como es el Oriente. Y entonces la mujer apareció en bañador recogiendo sus prendas con cuidado, doblándolas y colocándolas sobre la hierba del prado, por encima del muro de juncos que crecía en la orilla.

—Dobla tus cosas, Nan. Recoge tu ropa y deja todas las prendas juntas en un sitio, para que al salir sepas dónde están —dijo la mujer, no tanto por voluntad o costumbre sino por la necesidad de atajar cualquier atisbo de silencio entre ambas.

Los brazos, como el cuerpo que cubría el bañador negro con falda, eran grandes, de un blanco inmaculado: tanto estos (de huesos largos y prominentes pese a su belleza sin mácula y con la piel floja) como los grandes hombros caídos y el cuello señalaban la acción del tiempo en la carne. A partir de ahora llegaba el declive, el deterioro hacia la vejez. Solo las manos que alisaban y doblaban la blusa de cuadros, y la cara y los pies estrechos enfundados en zapatillas negras de tenis, seguían formando parte de una corporeidad femenina más esbelta y tímida: quizá la de una mujer que no se había casado voluntariamente ni tampoco había parido, sino que seguía indecisa, todavía virgen, todavía indefinida.

—Nan, recoge la ropa antes de meterte en el agua —dijo mientras su mirada lenta, aún inocente, buscaba imperfecciones en el suelo, hablando sin esperanza a la impenetrable sordera de la juventud.

Pero la chica ya tenía el frío en los pies y el agua le subía lentamente por las piernas blancas mientras se adentraba en la corriente: bajó la cabeza, en parte por placer, en parte por temor, para ver la fría línea plateada que superaba los tobillos y ascendía por la carne hasta las rodillas, y seguía subiendo hasta que le agarró la cintura, los pechos, la garganta, y por un instante retorció su cara de pura consternación. Luego sus brazos empezaron a moverse y nadó contracorriente, con los dientes castañeteando de frío. La última vez que hice esto, hace dos años, tenía quince, empezó a pensar rápidamente mientras se enfrentaba a las veloces losas de agua. Todavía no me había ido y no tenía miedo. Aún no sabía lo que era. Ahora siento que todo se detiene, el corazón, la sangre, los músculos se endurecen como si estuviese atravesando hielo y transformándome en hielo, y la tierra y el cielo se espesaran a mi alrededor.

La madre, plantada en la hierba sobre sus grandes piernas desnudas, contempló el reflejo del sol en el suave pelo corto que sobresalía, negro, contracorriente, y los esbeltos brazos de la chica que subían y bajaban, los hombros y los brazos doblados que caían blancos como la tiza en las aguas oscuras impulsándola con brazadas breves y rápidas, como alguien que sube deprisa por una escalera de mano o asciende por una cucaña en una fiesta campestre.

—¿Cómo está, Nan? —gritó—. ¿Fría? —Y entonces fue su cuerpo el que se abrió paso entre los juncos y las hierbas para entrar en el rápido y profundo cauce del río. Nadó vigorosamente, con la boca cerrada y la barbilla alta; luego se volvió perezosamente de espaldas y el gorro de goma azul le enmarcó la cara larga y pálida, mientras sus grandes brazos se desplazaban hacia atrás—. Está buena —gritó tranquila entre el rápido murmullo del agua—. Solo que al zambullirte se te corta la respiración.

De la misma manera que te la corta nuestra casa y no te la devuelve, porque cada año de juventud sigue ahí, en los muebles y en las alfombras y en las marcas del cristal. Aquí, en todas partes, me acompaña una multitud de niñas, y cada una de ellas es la niña que yo fui, corriendo por el muro cubierto de hiedra de la casa, los establos y los pastos; esta casa que me vestía con faldas cortas y ponía libros ilustrados en los estantes de mi habitación. La niña que hizo ese dibujo con un imperdible en el interior de la barandilla, por encima del sexto barrote del primer tramo de la escalera, sigue siendo tus huesos, tu piel, tu músculo ocular, tu uña y tu diente, es la misma niña físicamente proyectada que ahora muere en el agua helada. Dejó que la corriente la arrastrara hacia el gorro de goma azul y pasó junto a la cabeza flotante perlada de agua que reposaba boca arriba, hacia el sol que iluminaba débilmente los prados y los árboles.

—No soy tan buena como antes —dijo Nan—. Voy a salir, madre. Después de nadar allá, se me ha olvidado lo que es nadar en agua fría.

—Escalar montañas debería darte la resistencia suficiente —dijo la mujer flotando tranquila en el río, inmensa, amplia, abotagada, los brazos y las piernas colgando, hinchados bajo el agua.

—A veces, cuando aprendes una cosa olvidas otra —dijo Nan tiritando. Se agarró a las raíces del sauce para impulsarse y salir del agua—. Yo hablaba alemán hasta que aprendí francés, y en Italia olvidé todo el francés que sabía. —Buscó la toalla a gatas, entre los arbustos, apartando la falda de tweed y el jersey sobre la tierra centelleante—. Un año sé álgebra y al siguiente geometría. Nunca sé las dos a la vez el mismo invierno. —Se volvió aún de rodillas, regresó a la orilla y se sentó encorvada en la toalla, temblando, las uñas de los pies azuladas en los bordes—. O cuando fui medianamente buena dibujando al carboncillo olvidé cómo pintar al óleo, y el año que estudié diseño arquitectónico fui incapaz de dibujar con modelo. —Empezó a secarse el pelo por detrás, con la mano dentro de la toalla, frotando los suaves tirabuzones negros—. Y ocurre lo mismo si admiro algo —añadió deteniéndose parar coger una brizna de hierba aplastada en su rodilla, en la sombra de la toalla—. Cuando me encantaba el Renacimiento, no podía…

—Te has acomodado, eso es lo que pasa —dijo la mujer desde el agua, impulsándose hacia atrás con los brazos—. Sigues creciendo y te has agotado de tanto estudiar. Pero ayer vi algo —dijo mientras flotaba, grande y serena—: no has olvidado cómo montar a caballo.

Ni tampoco se me ha olvidado respirar o hablar en mi lengua materna, solo he olvidado cómo entrar en casa y desplazarme por sus habitaciones como si este fuera mi hogar, o nadar en aguas que me conocieron de niña, o sentarme bajo este árbol que tantas veces ha visto que lo escalaban mis piernas, o cómo mirarla y hablar con ella, porque sigue hablando desde el Pasado y yo voy por delante, pienso en lo que me espera o en el Presente. Ahora estoy en casa, este es mi hogar, pero no tengo un sitio aquí porque todos los espacios están ocupados por esa niña que no morirá.

—Creo que ya he parado de crecer —dijo—. Al menos mis pies, eso seguro. Calzo el mismo número desde hace dos años. Tengo los de ante azul marino que me puse cuando cumplí quince años para ir a Pellton, a la fiesta de Mary, y me los sigo poniendo sin que me hagan daño.

—¡Mira tus pantalones de montar! —dijo la madre flotando junto a los juncos—. Has crecido diez centímetros, como mínimo, desde septiembre. Y esa es la razón de que no quiera comprarte un vestido de sarga carísimo. Dentro de seis meses te vendrá pequeño. No vale la pena.

—Sí —dijo casi con dolor—, sí.

Y, como si se hubiese zanjado el tema, se sentó sin hablar, apartándose el pelo mojado de la nuca, con la mano en el interior de la toalla. Madre, conozco mis huesos, vivo dentro de esta carne, sé que he dejado de crecer. Mírame, soy otra mujer sentada aquí en la hierba, solo que aún no soy una mujer reconocida como tal, establecida, pero es una mujer la que está sentada aquí, viendo cómo le niegas al río su corriente con tu voluntad. Solo déjame decir esto y decirlo sin mirarte: Llevo aquí tres días, no, tres noches y dos días, y no puedo quedarme. Es junio, pero aquí solo estamos en primavera porque este año todo se ha atrasado. Esa es la razón de que el agua esté fría y los capullos no se hayan abierto del todo y las juncias tengan el aspecto de los juncos en mayo; todo se ha atrasado un mes, como mínimo, de lo que correspondería para la estación. Pero en otros países, en los países meridionales, las cosas son muy distintas: las rosas crecen fuertes, cálidas y dulces en los jardines, y los estudiantes, los poetas, los pintores que regresan a sus habitaciones junto al río no se parecen a nadie, sus ojos son diferentes, sus voces no se parecen a las de otras personas y sus zapatos son más viejos, y sus cabezas están descubiertas, como lo ha estado la mía todo el invierno en las galerías y los museos de arte e incluso en las iglesias, porque en Italia no parece importarle a nadie que te cubras la cabeza con un pañuelo como señal de respeto. Al mediodía sales de las calles calurosas y del sol y tu sangre está consagrada, se vuelve fresca y piadosa con el devoto paso de tus pies sobre los adoquines, y te arrodillas bajo las columnas en la penumbra de granito, y crees, crees. No es religión, ni catolicismo, ni la fe de la Iglesia anglicana, sino tu espíritu por fin arrodillado, aprendiendo a pronunciar las palabras. Los estudiantes —no lo decía en voz alta, estaba sentada en silencio, secándose con la toalla los fríos pechos—, sus caras son distintas de otras caras porque siguen aventurándose, buscando algo que aquí nadie desea ni ha oído que deba desear: el conocimiento o el camino del conocimiento o simplemente el camino, eso de lo que las familias o la convención adolecen, para mantener la curiosidad y mantenerse libres. Todo el pasado invierno me vestí igual que ellos, como si yo fuera una estudiante y no me limitara a aparentarlo, y caminé igual que ellos, y entonces vio que su madre salía del agua, que la delgada mano femenina se agarraba a la soga húmeda que era la raíz descubierta del árbol. La mojada tela de la falda del bañador dibujó los músculos firmes de las piernas que subían a la orilla, y contrita y desesperanzada, la joven sacó el brazo desnudo de debajo de la toalla y vio la piel de gallina que le salpicaba la blanca carne hasta la muñeca al tensarlo para ayudar a subir a la otra mujer. Cuando sus dedos se encontraron y se cerraron en los otros, la chica se ruborizó, ferviente, modesta, ansiosa, pero entonces la madre se echó a reír, resbalando y forcejeando con las anchas rodillas metidas en el lodo. Tanto si sabía lo que le aguardaba o sin saberlo, pero temerosa de cuáles serían las palabras, se incorporó en la hierba riéndose, se quitó el gorro azul de goma, agitó el pelo rizado, corto y cano, y miró rápidamente el horizonte.

—Se está yendo el sol, Nan. Tienes la mano fría como un témpano —dijo con ligereza, hablando solo para oír el sonido de su voz—. Ha sido una tontería que no te quitaras el bañador al salir del agua. Te has enfriado. —Avanzó con el trasero levantado, tanteando con las manos y las rodillas mojadas, hacia la pila de ropa doblada—. Vamos, recogeremos tus cosas y subiremos a los potreros.

Fue ella quien encabezó la marcha por la vereda hollada por el ganado y el hombre que discurría entre el seto silvestre y los juncos del agua, y la hija la siguió, escuchando una conversación que acabó versando sobre dinero y allí se quedó. El precio de la séptima yegua de cría y lo que había costado traer el semental; y así siguió la voz de su madre, hablando de comprar pastos más amplios mientras su brazo grueso y la bolsa de baño rozaban la hierba alta del camino. Nan la siguió sobre la hierba aplastada del sendero, los pies calzados con sandalias y la mirada soñadora en la maleza y las ramas que se mecían al sol mientras el agua se deslizaba por los prados, y la voz de la mujer continuó, delante de ella:

—No hay peor negocio que lo que tenemos que hacer, criar caballos en el mismo terreno año tras año. Sigo devanándome los sesos para solucionarlo y conseguir otros potreros que podamos usar en años alternos, como hacen los ricos que crían sementales, cuando el dinero no es un problema. Ya sabes el dicho de lo buena que es la oveja para la hierba, y eso es lo que ha salvado el terreno para los caballos. —La voz siguió rápida, incesante, amarga, algo beligerante, en la cambiante luz del atardecer. La nuca asomaba, amplia y gruesa, por debajo de la gorra marinera, y el pelo corto, mojado por el baño, estaba pegado a la piel de un blanco ceniciento—. Meter y sacar ganado de los potreros, dentro y fuera mientras crían los caballos, me parte el corazón. Salar la hierba más basta para que el ganado se la coma o segarla y luego meter las ovejas es el cuento de nunca acabar. —Golpeó la hierba alta con la bolsa—. Yo sé lo que haría —dijo con ferocidad, llegando a su amarga declaración— si tuviera suficiente dinero. Pasto forrajero en buenas condiciones porque la tierra ha podido descansar, ¿comprendes, Nan? Hectáreas de grama, ballico, heno gris. Ah, me lo imagino perfectamente, pero ¿qué puedo hacer? Cualquiera que entienda de caballos lo vería, pero el hombre que vive de esto va gastando el dinero en otras cosas…

Eso no era el principio, ni estaba cerca de serlo: era solo el meollo de la historia replanteado para poder contarlo de nuevo. Había empezado con esas cartas enviadas al internado de señoritas de Florencia que cruzaron mar y tierra hasta llegar a otro país e irrumpieron bruscamente en la amplia habitación italiana de tres camas: «Nan, tenía algo de dinero ahorrado para comprar nuevos pastos y a tu padre no se le ha ocurrido otra que comprar un caballo capón con cara de venado, una decisión sin pies ni cabeza, porque había bebido demasiado».

Él no tiene preferencias ni voluntad propia, seguían las cartas o la voz de delante, en el sendero del ganado. Lo hace, cómo expresarlo, Nan, no diría por rencor, pero sí algo parecido, solo que más extraño, porque soy yo la que tiene dinero, la que nací con él, la que lo ha mantenido y duplicado tras la muerte de tu abuelo, y tu padre tiene que demostrar que es alguien y que tiene algo, aunque solo sea porque sí. Quiere demostrar, a mí y a todo el mundo, la clase de hombre que es saliendo a comprar un animal que yo no haya tocado ni visto, y firmar el cheque para que todos crean que el dinero es suyo, después de tomarse unas copas para alardear de que es un hombre con firma y cuenta corriente. Y él sabe que yo lo permitiré; en eso confía, en que yo siempre lo apoyaré. Hará unos siete, ocho años, se gastó una fortuna en ganado cuando sabía, al menos lo supo cuando estaba sobrio, que con los caballos solo podemos tener ganado mocho. Cuando fue a la feria, llevaba una lista de razas en su cuaderno: le había anotado que comprase Galloway, Red Poll o Aberdeen Angus, así tendría la satisfacción de ser él el responsable de adquirirlas. Pero después de tomarse algo en el Ship, a saber qué, seguro que pensó Yo le enseñaré a mi mujer. Si ella es británica y el dinero es suyo, yo soy canadiense y soy quien decido. Después me pasé una semana llorando, pero no sirvió de nada, y una vez revendido el ganado, solo obtuvimos la mitad de lo que nos había costado, y también tuve que tragarme eso. Y lo siguiente fue ese caballo que compró en lugar de un semental de primera, sin siquiera comprobar su pedigrí. Siempre que sea posible, hay que buscar la línea materna como cruce predominante y no fijarse en la línea paterna, se lo dije desde el principio. Se lo anoté, pero nunca le ha importado nada que sea científico. Si le gusta el aspecto de algo, o si está harto de alguien que sabe más que él, o si se ha tomado un par de copas, se empeñará, cueste lo que cueste, y volverá a casa con ese caballo, y tendremos que apechugar con la birria que nos ha caído en las manos. Aunque se lo pongas por escrito, no se le puede enseñar a un canadiense nada sobre la sangre dominante de un caballo. Ay, lo de tu padre ha sido desolador, Nan. Si se limitara a pintar o a los tableros de ajedrez sería una cosa, pero empieza a beber en las ferias y se le mete en la cabeza que es un entendido. Te rompería el corazón. Pero yo nunca me he puesto firme sobre la cuenta conjunta del banco, y es algo que tendría que haber hecho desde el principio. Siempre le he dejado retirar dinero en consideración a su hombría, o me ha gustado darle alguna clase de trabajo u ocupación porque nunca ha tenido una propia. ¿Y por qué sigo permitiéndolo, como una boba? Solo porque cuando se da cuenta de la tontería que ha hecho, viene llorando y disculpándose y asegurando que nunca se volverá a repetir, está arrepentidísimo, y jura devolver hasta el último penique a cuenta del dinero del tabaco, o promete que pintará un cuadro mucho más valioso que todo lo que ha perdido…

—Solo ha malgastado el dinero dos veces, madre —dijo la chica. Sin sombrero, sin medias, caminaba detrás mientras sus ojos soñadores contemplaban la maleza y las ramas que se estremecían al sol.

—¡Tres veces! —gritó la mujer que iba delante—. ¡La del ganado con cuernos, el semental inútil y ahora ese tarado caballo de caza! Ha traído ese animal de pacotilla con cara de venado por el precio que pagarías por un purasangre, sin pensar siquiera, después de todo lo que ha bebido, en que lo revise un veterinario. Vuelve tan campante sin un solo certificado, y el hombre que se lo ha vendido se ha largado del país. ¿Y por qué hace tu padre algo así? ¡Solo para demostrarme que me puede sacar dinero cuando le plazca! Tenemos un criadero de caballos, no una escuela de equitación, le dije. Pero el dinero ya había volado y el precio de los nuevos potreros ha vuelto a dispararse…

—¿Ha sido mucho dinero? ¿Tanto como eso? —dijo la chica, el pelo negro apartado de las sienes cóncavas, los ojos violeta tiernos y compasivos, los pies surcados de venas azules y calzados con sandalias avanzando distraídos y silenciosos junto al río.

—Ah, no, no tanto como el precio de un nuevo terreno —dijo la madre golpeando la hierba alta con la bolsa—. Nada comparado con lo que se paga por un buen caballo, con lo que Sir Malby Deeley pagó por Solario, por ejemplo —añadió con amarga ironía—. No ha pagado cuarenta mil libras, por supuesto, pero para mí ha sido mucho dinero. Lo suficiente para dejar de mirar terrenos o nuevos potreros hasta el año que viene, como mínimo, hasta que podamos recuperarnos de ese dispendio…

La chica empezó a hablar quedamente detrás de ella:

—Candy dice que ha comprado a Brigand para mí. Dice que quiere que lo monte y que haga con él lo que me apetezca. Le he dicho que ya no quiero cazar y me ha dicho que me lo quede igualmente si lo quiero, o sea, si me quedo…