7,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Laertes

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

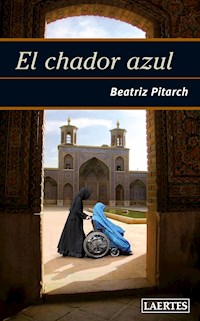

'El chador azul' es la historia de dos mujeres viajeras, madre e hija, que sortean las dificultades que supone que una de ellas viaje en silla de ruedas, gracias a la fuerza de voluntad propia y a la hospitalidad ajena. Día tras día, comprueban en primera persona los contrastes de un país vestido de negro, en el que el exceso de amabilidad comparte protagonismo con el fanatismo religioso. Las dudas, sueños, rebeldía, hospitalidad, prohibiciones y riesgos de sus gentes se convierten en el hilo conductor de este relato que nos sumerge en el Irán cotidiano, el que forman las personas y sus conversaciones, lejos del Irán que sale en televisión.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

Beatriz Martínez Pitarch

El chador azul

Para la mejor compañera de viaje.

Gracias por enseñarme a amar la vida incluyendo sus barreras.

Te quiero, mamá.

El hiyab

¿Eso no estaba prohibido? En ese momento ignoraba por completo cuántas veces iba a repetirme esa pregunta. Pero ésta era la primera: en el aeropuerto de Teherán y nada más pasar el control de pasajeros, cuando Amir se acercó alegremente a saludarnos y nos estampó dos besos a cada una al más puro estilo occidental. Y no solo eso, por si no acertaba con los besos, también tuvimos nuestro respectivo apretón de manos, mientras mi boca semiabierta y tartamuda delataba el efecto sorpresa. Había leído en repetidas ocasiones que en Irán el contacto físico entre un hombre y una mujer que no fuesen familiares estaba mal visto, así que estaba esperando una ligera inclinación con la mano sobre el corazón, como indican los cánones. Tres besos si se trata de personas del mismo sexo. Pero Amir, nuestro guía, desechó la opción iraní.

—¿A Irán? —me decían algunos conocidos antes de partir— ¡Pero si están en guerra!

—Eso es Iraq —repetía por enésima vez—. En Irán el conflicto terminó en 1988.

Otros me indicaban que tuviese cuidado con los pasaportes, que no confiase en nadie, que no hablase con desconocidos… Poco menos que me veían casada con un iraní por la fuerza y metida en un burka de por vida, tratando de salir del país para escribir una versión actualizada de “No sin mi hija”. Decidí hacer la prueba. Sustituir la palabra Irán por la palabra Persia, nombre con el que se conocía el país hasta 1935. ¿Resultado?:

—¡A Persia! Qué envidia, esas alfombras, esos palacios… ¡Te vas a sentir como una princesa! Pero entonces… has cambiado de planes ¿no? Creía que te ibas a Irán.

Confirmado. Irán suena a peligro y Persia suena a arte. Y los periódicos no ayudan demasiado a equilibrar la balanza, cosa que saben muy bien en nuestro destino. En las decenas de conversaciones que mantuvimos con los iraníes, se repitieron algunos términos, como lo cansados que estaban de la manipulación informativa. Un hombre de mediana edad me lo relataba días más tarde:

—Algunos medios de comunicación están contra nosotros. En los atentados del 11—S se difundieron imágenes de alegría por parte del pueblo iraní. Mi familia y yo lo estábamos viendo a través del canal internacional de noticias y no dábamos crédito, puesto que esas imágenes pertenecían al pasado, a algún momento de celebración del país. Es como si sucede algo terrible en esta parte del mundo y en la televisión iraní hablamos de la reacción española sacando una imagen de la gente en la calle durante la fiesta de Nochevieja… ¿Cómo te sentirías?

Esa conversación me ayudó a entender el retraso en la tramitación de mi visado. Tras haber rellenado los campos correspondientes y enviado la solicitud, recibí una llamada:

—¿Beatriz? Nos acaba de llegar el fax con la solicitud de visado. Solo un consejo, evita nombrar que trabajas en un medio de comunicación. Será más fácil, y te ahorrarás un posible quebradero de cabeza.

—Ah… ya. Pero, aunque vaya por turismo, debo rellenar esa casilla ¿no? Poner nombre, dirección y teléfono de mi trabajo ¿Qué hago, la dejo en blanco?

—No, mejor inventa algo. Administrativo, por ejemplo. Nunca lo comprueban, pero si ven la palabra “prensa” o “periodista” por algún lado, podrían denegarte la entrada.

Genial. Ahora tengo una vida paralela en la que me encargo de la contabilidad en una empresa de limpieza. Visado concedido.

Apenas tuve que empujar la silla de ruedas. Recién aterrizadas en Teherán, una pareja de empleados nos vino a buscar hasta nuestros respectivos asientos en el avión, nos llevaron por un camino alternativo sin barreras arquitectónicas y nos saltamos la enorme fila que se apelotonaba en el control de pasajeros. Dos preguntas rutinarias y ya estábamos al otro lado. Mientras, en la cola principal, se empezaba a formar un atasco de personas. Un iraní nacionalizado en España contestaba con gesto cansino la retahíla de preguntas a las que tenía que hacer frente para entrar en su país de origen. Era Ibrahim, lo habíamos conocido en Frankfurt mientras el personal de Iran Air nos recomendaba encarecidamente facturar la silla de ruedas, en lugar de subirla a la bodega del avión, para evitar la revisión exhaustiva, pieza por pieza, que harían de la silla en caso contrario.

Ibrahim se había acercado para echarnos una mano y nos empezó a contar. Sus padres se habían trasladado a Madrid antes incluso de que él naciera. La madre quería dar a luz en su tierra natal, así que el embarazo transcurrió en Irán y a los dos meses de vida, marcharon los tres juntos de nuevo hacia España. De eso hacía más de 30 años.

—Viaje de negocios —nos había confesado en el avión—. Pero diré otra cosa. Seguro que me ponen problemas en el control.

Se lo sabía bien:

—¿Pero no ve mi pasaporte? ¡Nacido en Irán! ¿Qué voy a querer hacer en este país más que ver a mi gente?

Observamos a la gente. Las mujeres solo muestran cara y manos, el resto permanece oculto bajo el hiyab. Aún así, las hay realmente elegantes. A veces se asoman unos zapatos de tacón por debajo del sobretodo negro que las envuelve, otras el color protagoniza el pañuelo que cubre la cabeza en contraste con los tonos oscuros del resto de la ropa. Pero la inmensa mayoría lleva el pañuelo sin mucha gracia. Un nudo bajo la barbilla y las dos puntas hacia fuera. “Como en los pueblos cuando yo era pequeña”, recuerda mi madre. Sí, aquí el icono de moda es bastante similar a nuestra Doña Rogelia. Y a pesar de todo, tapadas hasta la frente, se distingue fácilmente la que es coqueta por naturaleza y la que no. La que abusa de la laca y los productos de belleza y la que no los ha usado en la vida.

Hemos quedado en el aeropuerto con Amir, el guía. Él tenía una breve referencia nuestra: “Asunción y Beatriz. Dos viajeras solas, madre e hija. La madre va en silla de ruedas”. Con esos datos nos podría reconocer fácilmente. Nosotras no sabíamos nada acerca de él. Será moreno —me ponía a pensar—, con la piel dorada. Sí, seguro que será más alto que yo y tendrá esa característica nariz aguileña. No demasiado grueso, de hecho será más bien delgado. ¿Hiperactivo? ¿Perezoso? ¿Qué pasará por su cabeza cuando nos vea?

Y en este punto es cuando Amir se acerca a donde estamos y se presenta tan efusivamente. No tiene la nariz aguileña, aunque sí que responde a los otros atributos que le había asignado, como estatura, complexión, color de pelo y de piel. Tiene unos ojos saltones que, aunque pequeños y ocultos detrás de unas gafas con montura de metal, resaltan en su rostro perfectamente afeitado. Las orejas también son pequeñas, lleva el pelo cortado sin demasiado esmero y cuenta con unos labios generosos. Se puede decir que es guapo. Tiene 35 años que podrían pasar por 28, habla cuatro idiomas y muestra una paradójica mezcla de timidez y entusiasmo por su trabajo, que se delata sobre todo en una risa tan escandalosa como espontánea, que a veces él mismo reprime después de haberla soltado. A partir de este momento apenas puedo hacerme cargo de las maletas o de la silla de ruedas. Amir insiste en hacerlo todo y mis protestas rebotan en la pared antes casi de haberlas pronunciado. Me constaba que la hospitalidad y la amabilidad eran virtudes abundantes en Irán, pero yo seguía insistiendo porque no le veía sentido a que uno fuese apurado con cuatro maletas empujando una silla, mientras todo mi esfuerzo consistía en sostener un par de pasaportes. Da igual, Amir es terco como una mula. Si ha dicho que no, es que no.

Empezamos a constatar con nuestros ojos que la seguridad vial no es, digamos, asunto prioritario para los iraníes. Subimos a un coche sin cinturón de seguridad y vemos: una avenida de tres carriles ocupada por cinco columnas de coches, vehículos circulando en dirección prohibida, coches que apuran tanto la línea divisoria que acaban yendo en el sentido contrario a su carril, coches sin luces delanteras, motos sin luces traseras y un ciclomotor de dos plazas con cinco ocupantes, todos ellos sin casco, por supuesto, y las tres mujeres con sus respectivos chadores arremangados para que no se quedasen enganchados en el tubo de escape… Pero tranquilos, no pasa nada. Aunque da la impresión de que los semáforos son un elemento decorativo de la ciudad, todos conocen las reglas: el que llega antes pasa antes, no hay más. Desde la ventanilla puede parecer hasta divertido, pero me pregunto cómo me apañaré para cruzar la calle empujando la silla de ruedas. Afortunadamente no tendré que pasar la prueba hasta mañana, puesto que el coche nos deja en el hotel y la noche ya cae sobre Teherán.

Una vez dentro de la habitación, volvemos a nuestro aspecto occidental, quitándonos el hiyab, el uniforme islámico —obligatorio también para turistas— consistente en pantalón o falda larga, camisa ancha de manga larga hasta las rodillas que no marque las formas, y el pañuelo cubriendo el cabello. Es decir, la única parte visible es la cara y las manos. De esa guisa nos disfrazamos mi madre y yo cada vez que nos mostramos en público. Pero ahora estamos en la habitación y vamos medio en pijama. De repente un sonido interrumpe nuestros quehaceres…

—¡Toc, toc!

¡Mierda! Están llamando a la puerta. Seguramente es alguien del hotel, pero abrirle en camisón a un desconocido, enseñando hombros, brazos, piernas, rodillas y melena, no está permitido. Hay que cubrirse.

—¡Solo un momento!— respondemos en castellano, sin darnos cuenta de que las probabilidades de que entienda nuestra lengua serán más o menos las mismas que las de ver un paso de cebra despejado. Por fin, encuentro el pañuelo que acababa de guardar hacía unos minutos, me lo enrollo en la cabeza mientras trato de enfundarme los pantalones sin quitarme las zapatillas, me pongo la chaqueta larga por encima y rápidamente abro la puerta. Efectivamente, es uno de los trabajadores del hotel, se acerca hasta nuestro frigorífico y comprueba que está vacío. La verdad es que nosotras aún no lo habíamos abierto, así que lo descubrimos a la vez que él. Encima hay una botella de agua y dos vasos. El empleado dice unas cuantas frases en persa, que deduzco que serán de disculpa, por el tono y por que señala el frigorífico vacío, pero no entendemos nada más. Tras repetir las mismas frases, se da la vuelta y se marcha. Asun y yo nos quedamos con la duda. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos vestidas por si se le ocurre volver a venir con algo para el frigorífico? ¿Nos volvemos a poner el camisón esperando que lo deje para mañana? Como el hombre tarda en dar señales de vida, dejamos el pañuelo preparado “por si acaso” y nos deslizamos bajo las sábanas.

Teherán

Lo primero que veo al abrir los ojos es un pequeño triángulo dibujado en el techo, muy estirado verticalmente. Estoy medio dormida y no tengo claro en qué país estoy. ¡Ah, sí! —me voy despertando—, estoy en Irán. El triángulo hace la función de flecha, y señala La Meca. En la mesilla de noche hay un ejemplar del Corán, una pequeña alfombra y una piedra de oración que los musulmanes colocan entre la frente y el suelo cuando rezan.

Al salir al tráfico anárquico de la ciudad, pienso en que yo también debería haber rezado. Una plaga de motos, casi todas con unos parabrisas especialmente altos y algunas incluso con un pequeño toldo por encima con el que se protegen del sol o la lluvia, emerge desordenadamente por los rincones que quedan entre la aglomeración de coches. Parece imposible cruzar entre tanto bocinazo. ¿Solución? El bastón plegable. Mi madre se lo trajo porque su invalidez, afortunadamente, no es absoluta. Sus piernas resisten su peso durante algunos minutos, suficientes como para subir un par de peldaños imposibles y volver a la silla. Muchas de las barreras las tuvimos que solventar así.

Para cruzar, Asun despliega el bastón a modo de puntero y empieza a hacer señales a los coches. En cuanto parece que frenan, yo empujo la silla con decisión. El truco está en no dudar. Al final, como todo, es cuestión de acostumbrarse. El que llega antes pasa antes, me lo voy aprendiendo.

Dirigimos nuestros pasos hacia el Palacio de Rezha Khan, donde vivía el padre del último sha, también conocido como Palacio Verde. Es una extensión inmensa, donde además del palacio se encuentran otros edificios, todos rodeados de escalinatas (sí, ideales para la silla de ruedas), jardines, flores, agua y bancos para descansar. Es como un gigantesco parque privado. De hecho, solo pueden entrar vehículos autorizados, lo cual no es nuestro caso. Tras una espera de unos 30 minutos de incertidumbre, vuelve Amir con la solución: subiremos en un pequeño autobús interno que nos dejará relativamente cerca del palacio. Digo relativamente, porque realmente está a menos de cinco minutos, pero si contamos con que parte de ese camino se hace sobre unas losas de piedra irregulares ancladas en la hierba por donde no hay forma de hacer girar la silla de ruedas, el trayecto pasa a ser más largo de lo esperado. Nos cruzamos con varias jóvenes estudiantes. Van todas muy arregladas, recubiertas de maquillaje, con el pañuelo totalmente echado hacia atrás, dejando ver unos tupés muy altos que parecen estar de moda y con zapatos de tacón de aguja. Algunas llevan los pantalones varios centímetros por encima del tobillo, con lo cual se ven claramente las medias o la piel directamente. Recordé haber leído que hace tan solo unos días el presidente Ahmadineyad puso en marcha la “ley del buen velo”, con la que se pretendía evitar que se asomase ni un solo mechón de pelo bajo el pañuelo. Al parecer, había muchas mujeres que no lo tomaban demasiado en serio.

El palacio me parece pequeño. Como mi imaginación tiende a desarrollarse con excesiva facilidad, pretendía encontrarme con algo parecido a un castillo, que estuviera rebosante de cuartos de baño, dormitorios y el eco de las palabras serviciales de algún mayordomo. Tampoco es que sea un ejemplo de palacio modesto, tiene una sala de recepción, una oficina, un dormitorio y un lavabo en el piso de arriba, y una deslumbrante sala de espejos más un enorme salón en el piso de abajo. Y ciertamente, las alfombras persas se reparten por los suelos, las paredes brillan desde todos los ángulos y el salón tiene una capacidad para decenas de comensales, pero impresionada por la extensión de los jardines, el palacio en sí me resulta minúsculo.

Paseamos por las zonas ajardinadas y llegamos a otro edificio, en esta ocasión un museo de un miniaturista contemporáneo llamado Mahmoud Farshchian. Hay obras muy diversas, algunas con un tratamiento exquisito de los colores y dotadas de gran delicadeza, otras van por terrenos más simbólicos e incluso hay alguna obra de temática religiosa. En general se aparta de los temas comunes o los transforma en fantasía. Rigor histórico, abstracción, surrealismo y un trazo delicado, preciso y sugerente. Preguntamos si hay algún libro publicado sobre él, pero la respuesta es negativa. A mí me parece que es más complicado montar un museo completo sobre una persona que editar una pequeña biografía, pero nos dicen que todo llegará, deben de estar en ello. Como dos apasionadas del arte que somos, disfrutamos mucho estas visitas, pero yo empiezo a tener ganas de hablar con alguien, mezclarme entre la gente, preguntar y escuchar, y un museo no es el lugar más apropiado para ello. De repente, se me acerca una adolescente, mejor dicho, ella me mira y quien se acerca es su amigo, novio o pariente.

—Perdona, ¿hablas inglés? —me pregunta con suma educación.

—Sí, un poco.

—Entonces… ¿Te importa hablar con esa chica de ahí? Está aprendiendo inglés y tiene poca gente con la que practicarlo.

Me acerco hacia la chica, mientras mi madre sigue mirando las obras del museo. Parece tímida. Tendrá unos 14 ó 15 años, y es especialmente guapa. Quizá le sobran algunos kilos, pero sus rasgos son tan armoniosos como una melodía de música clásica. Casi tartamudeando comienza ella:

—Hola… Esto… ¿Cuántos… días… llevas… en Irán?

Habla despacio, como asegurándose de que es ésa la traducción al inglés de lo que quiere expresar. Cuando hablo yo, baja la mirada.

—Bueno, en realidad solo uno. Llegamos anoche.

—¿Y… te gusta… lo que ves?

—Sí, claro —contesto sin saber si se refiere al museo, al país, a la gente o al paisaje—. De momento me gusta todo, hasta el tráfico anárquico y caótico tiene su encanto.