Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

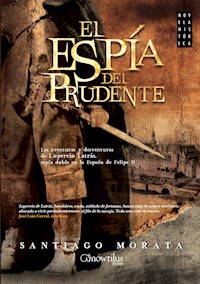

- Herausgeber: Tombooktu

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Narrativa

- Sprache: Spanisch

Un relato trepidante y lleno de emociones pero que contiene una terrible advertencia sobre el peligro inminente que corremos si no empezamos a cuidar nuestro planeta.El color del cielo es una fábula sobre el destino de la humanidad. Peter vive en un Madrid postapocalíptico en el que una serie de cataclismos medioambientales han convertido a la ciudad en una de las pocas que aún siguen en pie, Pol es un explorador de una tribu que vive en una cueva, sometidos a la ley de un supersticioso consejo de ancianos que no les permiten salir al exterior, ambos viven a miles de años de distancia, pero pueden comunicarse en sueños. Cuando la novia de Peter es secuestrada y los planes de Pol de salir de la cueva son descubiertos por los crueles ancianos, se necesitarán el uno al otro más que nunca.Santiago Morata combina en esta novela diversos géneros literarios, dos tiempos narrativos y varios ambientes en un relato que consigue tener al lector atrapado de principio a fin, con un ritmo fluido y distintos estilos según nos encontremos en el sueño o en la vigilia de Peter y Pol. El urgente cuidado que necesita nuestro planeta, la intolerancia y el fanatismo religioso, la maldad humana y el egoísmo, pero también la solidaridad y la esperanza, son temas que recorren la obra y que conseguirán que el lector, además de leer con fruición la novela, reflexione sobre el futuro que le espera y sobre cómo se puede evitar.Razones para comprar la obra:- La trama es original ya que conecta a dos personajes de tiempos distintos, pero también es una llamada de atención que nos advierte de los que nos espera si no cuidamos la naturaleza.- El juego de tiempos y ambientes de la novela, y la riqueza de los personajes, componen un relato trepidante y un ejercicio de estilo y de oficio narrativo.- Es una novela que mezcla géneros literarios de un modo equilibrado, en una novela que avanza veloz y que nos tendrá siempre en vilo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 496

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

EL COLOR DEL CIELO

EL COLOR DEL CIELO

SANTIAGO MORATA

Colección: Narrativawww.nowtilus.com

Título: El color del cielo Autores: © Santiago Morata

Copyright de la presente edición © 2013 Ediciones Nowtilus S. L. Doña Juana I de Castilla 44, 3.º C, 28027 Madridwww.nowtilus.com

Elaboración de textos: Santos Rodríguez Revisión y adaptación literaria: Teresa Escarpenter

Responsable editorial: Isabel López-Ayllón Martínez Maquetación: Paula García Arizcun Diseño de cubierta: produccioneditorial.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

ISBN Edición impresa: 978-84-9967-533-6 ISBN Impresión bajo demanda: 978-84-9967-534-3 ISBN Digital: 978-84-9967-535-0 Fecha de publicación: Octubre 2013

Depósito legal: M-23229-2013

Dedico esta novela a mi familia. Desde mi padre Antonio, a mi suegra Coral, mi mujer Patricia, mis hermanos y cuantos comprenden el estrecho círculo de aquellos a quien llamo amigos y considero más que esto.

Declaro que cualquier parecido de los personajes con personas reales es mera coincidencia, y que cualquier parecido del mundo de la novela

ÍNDICE

PRÓLOGO

Nuestra presencia en este planeta es efímera, unos pocos años dentro de una existencia de casi cinco mil millones. Y, sin embargo, nuestra capacidad para alterar la Tierra es inmensa, desproporcionada, en comparación a nuestra insignificante vida sobre ella.

Soy un fiel seguidor de todas las novelas de Santiago Morata y tras compartir presentaciones, conferencias y vivencias comunes en el mundo literario, lo considero ya como un amigo.Por ello, cuando Nowtilus me pidió que redactara el prólogo de esta novela, sentí una enorme alegría y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Tenía mucho interés en leer su nuevo trabajo escrito en un género diferente al habitual, este cambio demuestra su audacia y capacidad literarias. Estaba convencido de que sería una historia apasionante, repleta de sorpresas, emocionante y con una alta calidad literaria, que no sólo ha colmado mis expectativas, sino que las ha rebasado ampliamente.

Esta novela ha activado todos los resortes de mi imaginación hasta límites insospechados. Aun después de leerla siento ese pálpito, esa perplejidad y esa consternación al imaginarme viviendo en el mundo que describe.

Es fácil figurarse en ese futuro apocalíptico que narra de forma magistral Santiago Morata. Esas ciudades derruidas, formadas por un mar de escombros, los continuos desastres naturales, un mundo que se precipita hacia su final, víctima de los excesos de los hombres y de la dependencia tecnológica.

He de confesar que soy un cinéfilo empedernido, y me sorprende la visualidad de esta novela, la forma en que esboza cada escena como si estuviera viéndola en la gran pantalla. Y me imagino esta aventura llevada al celuloide junto a películas tan míticas como La fuga de Logan o El planeta de los simios.

¿Cuál es el futuro de la humanidad? ¿Es realmente posible que el cielo deje de ser azul? No lo sé, y sin embargo, leyendo esta novela me imagino esa rojiza pátina de maldad tapando el sol, marchitando plantas y matando animales. Y también a esas oscuras nubes castigando los pecados del hombre con una lluvia asesina. Y las sacudidas violentas y esas enormes piedras de granizo que caen como lanzadas por dioses enfurecidos.

Tampoco es difícil imaginarse a los oscuros dioses de la noche eterna en una cueva insondable, donde sobreviven los hombres, engañados y asustados.

A mí, como a uno de esos hombres de la cueva, me gustaría creer en terribles monstruos que nos amenazan y castigan, pero tengo la certeza de que el mayor monstruo que hay sobre la faz de la Tierra es el hombre. Su ego implacable y egoísta, que elude los avisos y los preludios, todas las advertencias y oportunidades de revertir el daño que hacemos a nuestro planeta. Por ello, a consecuencia de nuestros actos, se revela una naturaleza rebelde y vengativa, con vida propia y un terrible odio hacia el hombre.

A esta reflexión que plantea esta magnífica novela hay que unir la trepidante trama y un peligroso viaje por un oscuro futuro. De esta manera, en forma de un excelente relato de aventuras, con una innovadora estructura narrativa y a través de flashbacks, logramos meternos en la piel de sus personajes y sentir su mundo. Al fin y al cabo eso es la literatura, un medio que nos permite vivir otras vidas, viajar a otros lugares y épocas.

Las fabulosas y visuales descripciones de un mundo naciente y otro en descomposición son esenciales a la hora de introducirnos en la historia. Uno de los temas que más me ha llamado la atención, ha sido el tratamiento del mundo de los sueños. Resultaba paradójico tener la conciencia cierta de estar soñando, a mí me ha sucedido alguna vez, igual que a algunos de los personajes de esta novela; y, al igual que ellos, he sufrido un miedo irracional. Estoy convencido de que los sueños encierran secretos que el hombre todavía no ha podido descifrar.

La mayoría de las veces, no recordamos nada de nuestros sueños, o los olvidamos nada más levantarnos, pero en remotas ocasiones, los retenemos en nuestra mente. ¿Por qué? Quizás la razón sea que esos sueños son diferentes y lo que sucede en ellos tenga mucho más que ver con la realidad de lo que nosotros mismos creemos.

Esa mezcla entre lo onírico y lo real, tan difícil de manejar, gracias a la hábil pluma de Santiago Morata se convierte en un excelente vehículo de comunicación.

Una novela que une el sentido puro del entretenimiento, con reflexiones de amplio calado filosófico sobre la naturaleza humana y nuestros actos. Consideraciones que nunca son impuestas, sino que fluyen de manera natural en una adictiva narración. Y esto es lo realmente meritorio de Santiago Morata, unir estos dos mundos en una única y brillante obra.

Luis Zueco Escritor

1

PETER

SUEÑO

Sabía, sin lugar a dudas, que estaba soñando. Desde lo más hondo de mi conciencia sentía la seguridad de existir en el universo paralelo. Podría echar a volar si quisiera, correr como si fuera un lobo o, quizá, hacer realidad la más peregrina de mis fantasías sexuales. Solía hacerlo, cuando encontraba esa seguridad de que me encontraba en el mundo de Hypnos y que tenía licencia para cualquier cosa sin temor al ridículo, y era maravilloso. Lo que más me gustaba de aquellas ocasiones era volar a voluntad como Supermán. Incluso lo prefería a un festín sexual pues, no siempre que quería, podía volar.

Pero, a pesar de saber positivamente que estaba soñando, no era agradable. Y no sólo por el hecho de que no era una sensación corriente de estar soñando, pues solía ser muy positiva y en aquel momento no me sentía nada bien. Era como si estuviera en plena vigilia sabiendo que estaba soñando. Veía, sentía, y hasta respiraba de modo diferente. Me pregunté si no se trataría de unos de aquellos extraños viajes astrales de los que hablaba mi peculiar profesora de yoga. Me pregunté si había muerto.

Todo era tan nítido que resultaba extraño incluso para un sueño. Jamás había vivido nada parecido. Uno tiene cierta seguridad en el fondo. La máxima de Descartes: «Pienso, luego existo», llevado al mundo del sueño; reconozco el mundo paralelo porque he estado antes allí; lo diferencio del real por algunas claves que me dicta la experiencia, ya sea la irrealidad constante, el aura, la niebla, mi propia posición…; ergo, estoy soñando.

Pero aquello entraba en otra dimensión desconocida y nada excitante. Era como uno de aquellos cuadros de Antonio López, hiperrealistas, tan nítidos que la conciencia de aquel cielo tan claro, sembrado de nubles blancas, limpias como algodón aséptico, dolía. Sí. Sin duda. Hiperrealidad era el concepto. Apenas podía moverme.

Y no era la mera sensación de inmovilidad que se podía llegar a identificar en pleno sueño con el hecho de estar enrollado en tus propias sábanas, sino un dolor físico, una rigidez extrema y el miedo absoluto.

Estaba paralizado por un terror que me oprimía el pecho, y el sudor frío me agobiaba. Aquel hombre extraño me miraba con la misma mueca de sorpresa que debía de ver en mí, lo que no me tranquilizó ni un ápice.

No podía focalizar mi visión en un punto concreto, e intentaba aclarar la niebla que me impedía inspeccionar aquel rostro anónimo, y que dejaba retazos de claridad entre la indefinición.

Un rostro extraño. Y no por sus hondas y oscuras ojeras, su gesto grave y, por lo que pude apreciar apenas un segundo, surcado de arrugas que no eran de viejo. No.

¡Aquella cara quería algo de mí! No era un rostro informe sin alma, como los de los juegos interactivos, o la cara de una persona sin vida. Aquel hombre me reconocía, me examinaba. Sea lo que fuere, era real. Un hombre vivo, no un espejismo en un sueño.

¡Esa era la diferencia! Un sueño era como una película de cine. Era yo y los demás extras sin alma, como decorados. Pero en aquel momento éramos dos personas.

Aquello estaba vivo. Y se comunicaba conmigo. No sabía de dónde había salido, ni en cuál de mis numerosas sesiones de psicoanálisis se había forjado un trauma lo suficientemente intenso para engendrar aquel ente.

Nunca había tenido amigos imaginarios de niño, ni, aunque había sido calificado oficialmente como trastornado, había tenido jamás visiones o bipolaridad o esquizofrenia o paranoia persecutoria. Simplemente había estado inmerso en una gran depresión, pero ni en su peor momento me había enfrentado a nada parecido.

Tampoco había creído en espíritus, aunque resulta fácil hacerte el valiente cuando no eres tú el que sueña con esos ojos escrutando hasta lo más hondo de ti.

Pero incluso su mirada estremecedora se vio relegada por algo que llamó mi atención por encima de aquellas pupilas dilatadas que me perseguían.

Lo más extraño era aquel paisaje verde tras él. Y ese cielo de color azul claro, tan diáfano que parecía una pared pintada. Tan luminoso que casi dañaba la vista... Y tan dolorosamente hermoso que hacía fluir lágrimas y congoja desde el corazón hasta el nudo de la garganta.

El hombre misterioso percibió la sorpresa en mis ojos posados tras él, y se volvió de un salto, tal vez a afrontar un hipotético peligro o a afrontar aquello que en mí había causado una impresión tan honda.

Para mí resultó terrorífico el hecho de comprobar que aquel ser interactuaba conmigo. Quiero decir: normalmente, cuando sueñas –y yo estaba soñando sin duda–, puedes ver una imagen fija o móvil, como el que ve una foto o un programa de televisión, pero una visión no actúa contigo, ni reacciona a tus respuestas con tal autonomía.

Pero aquel ser se volvió a mirar lo que mis ojos habían encontrado con tanto miedo. Y buscó y buscó, hasta que se volvió, y mis ojos le dieron la respuesta. Supo que estaba mirando su cielo. Resultaba paradójico tener la conciencia cierta de estar soñando y sufrir un miedo irracional ante aquel hombre indefenso, que me miraba con intensidad.

Sus gestos me parecían exagerados como los de un actor que sobreactúa. Se frotaba los ojos, negándose a creer en lo que veía y, curiosamente, también luchaba por mantener su mirada en mí, cuando sus ojos escapaban hacia el cielo…, mi cielo de color ocre.

En un atisbo de claridad, pude ver que estaba casi desnudo, y que apenas unas pieles cubrían su piel morena. Casi me hizo reír al pensar que parecía una película de salvajes, o El planeta de los simios. Sacudí la cabeza. Ni soñando podía dejar atrás mi obsesión por el cine.

La niebla debió de abrirse para ambos, pues pareció descubrirme de nuevo, recorriéndome lentamente con su mirada asustada de ojos enormes. Su miedo me envalentonó y di un paso en dirección a él, alargando el brazo para tocarlo, pero retrocedió como un gato asustado, mientras la luz se hizo, deshaciendo el hechizo que nos comunicaba, y devolviéndome bruscamente a la vigilia ingrata a la que no hubiera querido regresar después de descubrir aquel cielo maravillosamente limpio.

VIGILIA

Abrí los ojos, cegado por la luz intensa de la cápsula que yo mismo había accionado por contacto, al levantar mi brazo. Estaba sudando como cuando terminaba una de mis clases. Me toqué la frente. No tenía fiebre. ¡Qué estúpido! Cuando se suda, no se tiene fiebre.

Miré el reloj. Las cuatro de la madrugada. Levanté la cubierta de la cápsula de sueño y me incorporé, sentado. Me encontraba muy cansado pero totalmente desvelado. Me levanté de un saltito y desprogramé la cápsula para que se autolimpiase. Me di una ducha rápida –el agua era un bien escaso– y me senté en el despacho, ignorando los avisos automáticos de mi ordenador, para analizar aquel extraño sueño tan nítido.

¿Qué había sido aquello? Algunas veces no recordaba nada de mis sueños, o los olvidaba una vez abría la puerta del baño o recogía el café, pero aquel no se me iba de la cabeza.

¿Y por qué me había asustado tanto? El terror había sido tan intenso que me encontraba tan cansado como tras uno de aquellos viejos ataques de ansiedad. Quizá lo había sufrido en pleno sueño. Hacía mucho que no tenía uno. Me había costado mucho superarlo y el deporte me mantenía lejos de ellos. El solo hecho de recordarlo me hacía sentir mal. Una vez que la ansiedad te conoce tan profundamente, nunca escapas del todo de ella. Hoy día, con los fármacos se pueden vencer adicciones más o menos peligrosas pero no esta.

Me concentré en el sueño, intentando razonar. Normalmente, los objetos o personas en los sueños interactuaban de acuerdo a cierto patrón de comportamiento, que de alguna manera me tranquilizaba. Pero aquel tipo, y sin saber por qué, no se parecía a nada con lo que hubiera soñado antes. Y no por la cara o el cuerpo en sí. Ni siquiera por el marco en el que se situaba, un curiosísimo y misterioso paisaje. Aquel hombre parecía comportarse enteramente a su libre albedrío. Quizá era eso mismo lo que le había asustado tanto de mí. Era como si…

—¡No! –dije en voz alta.

Respiré hondo. Me sacudí la cabeza, alejando aquel pensamiento. Era sólo un sueño.

Había terminado con la psiquiatría por voluntad propia hacía ya un año y no deseaba volver a ser carne de loquero ni volver a poner en números rojos mi cuenta bancaria para pagar sus estupideces. Además, me había convertido en todo un experto tras leer cientos de libros y asistir a varios profesionales más o menos reputados. En mi opinión, una cuadrilla de farsantes. Si decidiese cursar la carrera, no me haría falta ni estudiar para aprobarla. No iba a volver ahora a confiar en eso, ni menos, a autopsicoanalizarme.

Me tomé el café aguado que me preparaba el ordenador central de mi apartamento, y aún le pedí otro. Para hacer cualquier cosa en aquel pequeño piso de treinta metros cuadrados en un altísimo rascacielos en la calle Hortaleza, debía tocar varios botones, cuando lo normal era usar el software de voz del ordenador que controlaba casi todo pero que había desprogramado por la misma razón por la que había dejado a mi psiquiatra. Sentía que me estaban volviendo loco y me encontraba mejor en silencio que no gobernado por una puñetera máquina agobiante de voz sensual que había llegado a odiar. Sonreí al pensar que aquello me restaba muchas opciones para relacionarme, puesto que muchas chicas operaban sus cuerdas vocales para que su voz se asemejara a aquel modelo estándar. Evitaba a aquellas chicas por defecto.

Ya estaba irremisiblemente despierto, así que activé el icono en forma de oso tambaleante –mi jefe– que siempre me hacía reír, e introduje las contraseñas vocales que me identificaban, y la hora de comienzo del trabajo quedó registrada en mi empresa.

Contesté a varios correos a la vieja usanza, por escrito. Sólo con algunos clientes especiales mantenía conversaciones telefónicas sin mostrar mi rostro en la videollamada. Aquello me había convertido en el freak de la empresa. Incluso a veces contestaba los emilios en el idioma original sin usar el traductor simultáneo, por puro placer.

Era ya muy raro encontrar a alguien que hablara inglés, francés o alemán, pues el ordenador lo traducía todo en tiempo real, pero yo los había aprendido como terapia para salir de la depresión (principalmente para esquivar las consignas del loquero en mi cabeza) y me encantaba. Eso y el deporte me habían apartado de un suicidio seguro y, en el ámbito laboral, a algunos clientes les gustaba hablar por videoconferencia en su propio idioma con un colgado, como si fuera un fenómeno de circo. Incluso se reían a carcajadas de mis errores ortográficos, pero esa empatía me valía suculentos contratos y, por tanto, me hacía valioso en la empresa, a pesar de mi estatus oficial e indisimulado de bicho raro.

Aun cuando las comunicaciones se pusieron difíciles y el transporte era toda una aventura, pues sólo una expedición de cada cinco llegaba a su destino, seguían confiando en mí, y eso me suponía enormes comisiones, con el encarecimiento de las mercancías. Continué trabajando hasta que un ruido estridente me sobresaltó. Julia llamaba.

Sonreí mientras permitía el acceso a la cámara. Apareció en pantalla una sonriente morena de ojos grises y piel pálida, que me saludó con la mano antes de fruncir un ceño sin arrugas.

—Pero ¡qué pinta tienes!

Sonreí cohibido. Julia era la única persona capaz de sonrojarme sin que me disgustara.

Tomaba sus habituales ácidos reproches como autos de fe. Ni se me ocurría que nunca dejase de tener razón. El mundo podía cambiar, pero eso era tan inmutable como mi propia autoestima. No me importaba. Al fin y al cabo aquella verdad desnuda y a veces cruel, era lo que me había devuelto la vida.

—He dormido poco y he aprovechado para trabajar un poco.

—Pues tómate el día libre. Hace un tiempo increíble. Te enseñaré algo que no has visto antes. Lo tienes en pantalla.

—Un segundo. –Pulsé otro icono en la pantalla, y una imagen de un sol sin nubes me dejó boquiabierto, sorprendiéndome como pocas cosas en la vida–. ¡Es cierto! –grité–. ¡Increíble! Hacía años que no veía un cielo así.

—Demos un paseo.

—En un día así no tengo excusa. De acuerdo. Nos vemos dentro de una hora

—Es mucho. Esperemos que no cambie el tiempo para entonces.

—Intentaré correr para acortar el plazo.

Me despedí y reanudé tres conversaciones pendientes con clientes a los que mostré la foto del cielo sin nubes y enseguida dieron su aprobación para cortar la llamada, deseándome una feliz jornada de asueto.

Escogí la ropa corriendo y llené la mochila a toda prisa. Programé que vinieran a limpiarme el piso a conciencia y salí, sintiéndome raro y vulnerable. No en vano, hacía tres días que no salía de casa. Me deslicé por el larguísimo pasillo que un día me pareció el de la película La profecía. Siempre reía recordando los escalofríos que durante años había sentido al recorrerlo. La primera vez que Julia visitó mi casa y se lo comenté, dijo literalmente:

—Recuerdo la peli de vampiros pero no el pasillo.

Me sentí casi mareado por el zumbido del ascensor y, cuando salí, las potentes luces de los omnipresentes anuncios me cegaron. Estaban en todas partes, desde los techos cubiertos hasta, en algunos casos, en el pavimento mismo.

Corrí entre los edificios de aspecto antiguo. Resultaba muy curioso vivir en una de las urbes más modernas del mundo, caminando entre edificios antiquísimos. No acababa de comprender por qué habían escogido mantener la ciudad vieja como lugar de ubicación de la metrópoli moderna, aprovechando las fachadas antiguas como zócalo de los grandes rascacielos, si al final acabaron moviendo casi todos los edificios fuera del casco antiguo, resultando un caos de urbanismo.

No tardé ni cinco minutos en llegar a la boca del metro, y en pocos minutos más estaba en el lugar de la cita. Julia estaba allí poniendo cara fingida de estar enfadada, aunque no tenía motivos, pues había llegado en tiempo récord. Eran pequeñas ventajas de vivir en la ciudad de Madrid comprimida, que ocupaba el 10 % de su tamaño de hacía un siglo y, aun así, era una de las más grandes del mundo..., de las que quedaban tras las grandes catástrofes. A Londres se la tragó el agua; las grandes ciudades costeras fueron absorbidas por el mar; París fue diezmada por un terremoto y la población de México desaparecida por las epidemias. Sólo sobrevivían como grandes capitales europeas Berlín, Varsovia, Moscú y Madrid. Me besó.

—Vamos.

—¿Dónde?

—Información privilegiada –dijo, sin parar de sonreír maliciosamente.

Me llevó corriendo como una loca durante un par de manzanas, hasta que se metió en un edificio anónimo, sin detenerse en el recibidor, y me arrastró por una vieja puerta disimulada que daba a un maltrecho montacargas, al que subí con mucha aprensión, ocultando mi miedo y el martilleo de los latidos del corazón, con una sonrisa inocente. Casi rezaba para que mi ritmo cardiaco continuara estable, durante la eternidad que duró el trayecto. Me sentía como un minero que se adentra en lo más profundo de la tierra, aunque, paradójicamente, subíamos. Hacía tiempo que se suponía que había vencido mis fobias sociales, entre las que se contaba el miedo a los espacios cerrados y a viajar, pero, cada vez que lo hacía, aunque fuese un viejo ascensor, lo pasaba fatal, pero me esforzaba para que no se notara, si bien Julia me conocía demasiado.

Una sacudida, un jadeo de alivio y salimos de la vieja jaula. La extraña luz se reveló ante mí. El exterior. Un paisaje ciertamente extraño, el plano superior de la ciudad, por el que nadie caminaba.

Cubiertas de edificios, superficies negras y grises de las que surgían los rascacielos de paredes cubiertas por anchas losas de hormigón armado y cristal.

Salimos. Yo estaba aterrorizado, pero aquel cielo valía la pena, y no parecía haber riesgo de lluvia ácida, vientos o tormenta, al menos en unas horas.

Apenas había algunos valientes que se asomaban al exterior. Incluso con aquel tiempo increíble, los madrileños seguían confiados a la seguridad del nivel inferior. Miré a mi alrededor. Sólo se veía a algunos obreros que aprovechaban para desplazarse por el exterior en extraños vehículos blindados, supervisando las fachadas tras las últimas tormentas, y un par de locos que paseábamos mirando el cielo.

Reímos con ganas cuando vimos a un abuelete que había traído un cubo de pelotas de golf y ensayaba su swing (o yo suponía que se decía así, ya que hacía mucho tiempo que no veía a nadie jugar al golf salvo en una de aquellas viejas películas que tanto me gustaban) sin peligro.

Miramos a nuestro alrededor, jugando a descifrar las calles sin verlas, por la forma de los corredores entre los rascacielos en el centro y, fuera de él, el mar de ruinas que abarcaba hasta el horizonte por todos los lados; los restos de lo que había sido la gran ciudad abierta antes de los primeros desastres. Un paisaje que oprimía casi tanto como el de dentro del área cubierta, pues daba una idea de lo que se había reducido la población. Parecía que vivíamos dentro de un oasis entre un inabarcable cementerio de lápidas rotas.

Hacía mucho tiempo que no respiraba aquel aire sin depurar, pero el sol radiante compensaba cualquier inconveniente, si bien miraba hacia todos los lados cada pocos pasos, temiendo algún incidente.

El sol, la bola rojiza que brillaba arrancando a la atmósfera viciada anillos concéntricos de distintos colores ocres que parecían moverse como volutas de humo entre un cielo manchado de mil tonos sucios. Era espectacular por lo poco frecuente, aunque encogía el corazón. Nos miramos, comprendiendo de pronto que no deseábamos seguir mirando. Nos movimos con gusto entre las altísimas torres que servían de respiraderos, sintiéndonos observados por las torres de cemento basto y las miles de cámaras que albergaban.

Caminamos a buen paso, que no era cosa de perder el gran día, sudando y sintiendo la brisa que comenzaba a levantarse y que pronto traería nubes que recuperarían el color plomizo normal. Sorteamos las torres, que decrecían en altura conforme nos alejábamos del centro, adivinando las calles que hacía muchos decenios habían sido cubiertas a la altura del sexto piso de los edificios, a causa de los estragos del tiempo.

Pasamos riendo por las amplias avenidas pensando que, si nos vieran en el nivel inferior, esa noche la pasaríamos en los siniestros calabozos de la temida policía social, donde ya me conocían, pues había sido denunciado algunas veces por conducta poco ortodoxa, y de donde mi jefe siempre me había sacado por razones más egoístas que fraternales.

Seguimos corriendo. Estábamos en buena forma y, conforme nos alejábamos del centro hacia los suburbios, era más fácil que los oportunistas se aventuraran a cielo abierto. Hacía muy poco que el alcalde –el padre de Julia– había cubierto los suburbios, agobiado por la presión social. Daba igual que apenas tuvieran qué comer, pero era inhumano tenerlos a merced de las inclemencias del tiempo, las tormentas de rayos, las riadas, el violento granizo y la lluvia ácida.

Al fin llegamos al límite del suburbio, en la exclusiva urbanización privada donde Julia vivía.

Se encontraba junto a la única zona verde cubierta de la ciudad, el jardín botánico. Una frivolidad carísima que los madrileños se resistían a perder. Una inmensa carpa cubierta de paneles de vidrio de una anchura de palmos de un material transparente que contuviera el granizo y los rayos. Lo recorrimos por encima de la cubierta, sintiendo vértigo cuando pasábamos cerca de una de las losas transparentes, y vimos los monumentos que se habían llevado allí, junto a las plantas enfermas: el templo egipcio de Debod y algunas de las fuentes emblemáticas de la ciudad. Pero temimos que nos vieran y bajamos al espacio sin cubrir. No habíamos hablado apenas, aunque lo habíamos pasado muy bien.

La detuve y la besé con pasión. Era mi manera de agradecer la excursión, que había tenido un efecto terapéutico en mí. Me encontraba mucho mejor y la tensión se había disipado por completo. Al menos hasta que sonó una voz de trueno:

—¿Dónde coño crees que vas?

Un guardia de seguridad vestido como un alien de las películas y una mala leche que no necesitaba ornamentos se dirigió a mí en un tono que me hizo dudar que cualquier cosa que le dijera no evitaría que me inmovilizara con una descarga eléctrica durante más de media hora, sólo por haberle hecho salir de su refugio.

—No hay problema. Está conmigo. –Mi novia se adelantó con voz irritada.

Respiré aliviado. El guardia había reconocido la voz de Julia, aunque seguía mirándome, ceñudo.

—Esto no le gustará a tu padre.

Julia se encogió de hombros con seguridad. Estaba acostumbrada a imponerse a inferiores y su tono no admitía duda.

—Si le cuento que me has… faltado al respeto, tampoco le gustaría un pelo… Pero a mí me lo perdona todo.

Retrocedió unos metros, acercándose a su refugio. Miraba el cielo con desconfianza.

—No le pagan por su agilidad mental.

Yo lo miré alejarse con respeto.

—¡Vaya! ¿No te creará problemas?

Ella rio, imitando la pose de su padre.

—¿Con quién crees que estás hablando?

Yo sonreí sin dejar de mirar el camino del guardia.

—Eres muy valiente.

Julia me hizo un mohín: uno de los que solían preceder a algún comentario ácido:

—Sí. De vez en cuando echo de menos un poco de… –miró mi entrepierna.

Yo suspiré. Tenía razón, por muy fuerte que sonara. Tenía por norma evitar las confrontaciones. La miré buscando atisbos de crueldad en su gesto, pero me encogí de hombros. Siempre me preguntaba si lo decía para hacerme daño, si sólo pretendía llamar mi atención, manifestar un simple hecho sin malicia o reprocharme mis debilidades. Pensé en ello.

Pero, y también como solía hacer, no me permitió pensar. Ella estaba de buen humor y no quería que yo cambiase el mío, a pesar de lanzar una bomba de profundidad, como en una peli de submarinos. Julia sonrió y me abrazó, besándome con fuerza. Se diría que estaba provocando al guardia. Yo me sentí incómodo. No encontraba prudente insultarlo, y seguro que la había oído. Y tampoco me gustaba que me besara con pasión sólo por provocar al pobre hombre. Intenté separarme.

—Estoy sudando como un puerco. Hemos corrido mucho.

—Hueles a ti mismo y no a una falsa fragancia artificial. Y eso me gusta. –Me besó de nuevo. Sus labios sabían a fruta de verdad, o eso me pareció, ya que dudaba haberla probado realmente alguna vez. Así se lo dije.

—Eres un tío raro. Y por eso me gustas. Nadie diría algo así en…

—¿Tu ambiente?

Julia me hizo un mohín encantador arrugando la nariz.

—No me estropees el día.

Sonrió con picardía. Me arrastró de la mano, mirando de reojo el lugar por el que se había alejado el guardia. Parecía saber dónde nos dirigíamos, así que la dejé hacer, sorprendido de nuevo por tanta espontaneidad, ya que era yo, normalmente, el que decidía. Pensé que sin duda el sol la afectaba positivamente.

Me llevó entre risas a un resquicio entre dos imponentes muros de carga de un colosal edificio. No había ventanas y el suelo era mullido bajo nuestros pies, por las sucesivas y gruesas capas de aislantes, como el suelo de un parque infantil.

Sin hablar, me obligó a sentarme, aunque puse una chaqueta bajo mi asiento y, tras una última mirada breve y nerviosa, sonrió y se levantó a toda prisa el suéter.

La vista de sus gloriosos pechos desnudos era suficiente para disipar cualquier depresión, y yo mejor que nadie podía dar fe de tal afirmación con rotundidad, aunque lo que me sorprendió fue, de nuevo, su iniciativa. Sólo yo sabía que su carácter fuerte y sus salidas de tono no eran sino una huida hacia delante y, desgraciadamente, en la cama era tan tímida que resultaba exasperante.

Por eso mis manos quedaron a mitad de camino en su primer impulso por retener su locura, aunque, tras un instante de duda, se aferraron con delicadeza a sus senos ejemplares, besando sus pezones mientras la atraía hacia mí.

El espejismo terminó ahí. Se sentó sobre mí, excitada y sin dejar de besarme con pasión pero sin moverse. Sus brazos rodearon mi cuello y dejó que fuera yo de nuevo quien liberara torpemente las barreras textiles que nos separaban y la guiara hacia mí.

Su gemido fue como un grito en mi libido, y me excitó mucho más que cualquiera de nuestros insípidos actos corrientes, y la moví sobre mí, agarrándola por las caderas y moviéndome por los dos, frenéticamente, sudando por cada poro de mi cuerpo.

Apenas advertí que se contraía sobre mí en un jadeo silencioso y se detuvo. ¡Con lo bien que había empezado! Pareció apagarse como la luz de una vela, quedando inmóvil sobre mí, y yo callé como un imbécil, sintiendo su respiración agitada en mi rostro y sus cabellos haciéndome cosquillas. Odiaba aquel egoísmo, pues ni siquiera parecía pensar que yo también tenía derecho a llegar al orgasmo. Sentí un leve acceso de rabia y pensé en moverla con fuerza a mi capricho hasta vaciarme dentro de ella, pero recordé que no tenía ningún derecho a juzgar las debilidades de los demás, y sobre todo cuando era Julia quien me había sacado de mi propio infierno en forma de depresión. A su manera había sido todo un avance, y yo podría terminarlo solo más tarde. Teníamos toda una corta vida para llegar a una relación sexual satisfactoria. Me obligué a recordar que la quería por algo más que eso, y que el sexo sólo suponía un aspecto más de la relación; algo que en la balanza pesaba menos que todo lo que le debía.

Ella levantó la cabeza al fin; sonrió y se incorporó, un poco agarrotada por la postura. Yo permanecí sentado, mirándola, interrogante.

—¿Qué? –Se encogió de hombros, poniéndose a la defensiva en su acostumbrado tono altanero. No le reproché que me dejara a medias, pero, si no decía algo, probablemente estallaría y sería peor.

—¿Por qué callabas? ¡Aquí no hay nadie! Podías haber gritado hasta volverte loca.

Ella siempre sabía cómo reaccionar ante mí. Sonrió con picardía.

—¡Ha sido un polvo genial!

Y la verdad es que, aun con todo, era cierto. El sexo entre nosotros no era perfecto, por su desidia. Yo solía reprochárselo y ella terminaba derrumbándose, llorando y acusándome de haberla disgustado. Pero me daba igual, porque la quería. En aquel mundo imperfecto, no era fácil querer a alguien, y para mí ella era algo más que mi compañera de juegos sexuales, mi pareja, mi amor. Me había arrancado de las ansias de morir y, mientras para el resto del planeta todo se venía abajo, yo había renacido.

Y, en cuanto a la calificación de aquel acto, no podía negarlo. En cierto modo, ella había puesto mucho de su parte. Era un comienzo estupendo y prometedor. Así que le devolví la expresión maliciosa, rindiéndome al fin.

—Es cierto. Ha sido brutal. ¿Repetimos?

Ella echó atrás la cabeza y rio con franqueza. Yo sentí que eso compensaba cualquier desacuerdo sexual. ¡Dios! Cómo la quería, tan guapa como estaba, bañada por aquella extraña luz. Me levanté, sin dejar de mirarla mientras se vestía.

Caminamos abrazados mirando el cielo, sin alejarnos demasiado del borde de la urbanización privada. Se había levantado ya un buen viento y las primeras nubes ya se aproximaban con rapidez.

—¿Crees que habrá más días como hoy?

—¿Quién sabe? –dije yo–. Los meteorólogos optimistas dicen que tal vez sí se arregle, pues la Tierra debe de estar depurando los excesos cometidos durante siglos y, tras ello, los cielos se volverán a abrir y la naturaleza regulará sus ciclos como antaño.

—¿Y los pesimistas?

—Que estamos perdidos sin remisión. Vamos de cabeza al fin del mundo. Según ellos, este cielo deberá de ser uno de los últimos espejismos. La calma que precede a la tempestad. Julia me miró fijamente.

—¿Y tú qué crees? –Yo sonreí.

—Creo que hemos puesto cachondo al guardia. Va a soñar con tus tetas esta noche, y seguramente te dedicará una gallarda de campeonato.

Ella rio de nuevo la grosería, echando para atrás su pelo, en una carcajada franca y rebelde. Curiosamente, lo que en cualquier otra persona encontraba odioso, incluyendo la vulgaridad, de mí parecía gustarle. Se volvió hacia mí, apretando su cuerpo contra el mío, febril de felicidad, mientras miraba hacia la dirección en que el guardia debía de estar espiándonos.

—Ya que mi padre me va a meter una buena bronca, que lo haga con razón. –Y me besó con pasión renovada. No sabía si era el efecto del sol en su piel, pero parecía de nuevo extrañamente lanzada, como si hubiera bebido una copa de más.

—Hummm, voy a rezar para que mañana salga un día así, pero esta vez quedaremos en mi casa.

—¿Qué más da? Estaremos igual de vigilados. ¿Crees que no pueden controlar las cámaras de tu casa? Si no es uno, será otro el que se ponga cachondo.

—Taparé las cámaras.

Ella se echó a reír. Me encantaba su risa, clara e insolente.

—Eso está prohibido.

Yo encogí los hombros, con cara de pillo.

—También lo es estar en este nivel, en vez de abajo, como las hormigas.

Pero un escalofrío, tras un vientecillo helado, nos devolvió a la realidad. Las nubes se aproximaban ya a una velocidad asombrosa.

—Será mejor que volvamos al hormiguero.

Yo la retuve unos segundos. Aún tenía ganas de castigarla por haberme dejado sin premio.

—Sí. Si es verdad lo que dicen, si lloviera sobre esta piel blanca tan preciosamente frágil, se echarían a perder muchos miles de euros en cremas.

—Te estás poniendo borde –dijo con el mohín acostumbrado.

Amenazaba tormenta dentro de ella y yo no quería estropear el día, así que callé y de nuevo me encogí de hombros. No encontré fuerzas para seguir con el tercer grado y mi morbo se derritió como un azucarillo en un café. Preferí tragarme mi orgullo, aunque mi entrepierna aún reclamaba sus derechos, pero la irritación que sentía no era nada con la que podía liar provocando su furia.

—Perdona. Debe de ser el tiempo.

Acaricié su mejilla con el dorso de mi mano, suavemente, tocando apenas la pelusilla y haciéndole cosquillas, que se rascó, sonriente, en un tierno gesto privado, un viejo ritual que guardaba de mi niñez y sólo compartía con los que quería. Caminamos de vuelta.

El guardia nos miró bajo su única ceja, con la misma expresión vacuna. No cabía duda de que hablaría con su padre para sacarse una buena propina, y exageraría el relato para que el pago valiese la pena.

Julia me acompañó hasta la entrada del metro, ya bajo techo. Me despedí con un beso en la mejilla –todo estaba vigilado– y bajé al nivel más bajo, el que compartían el metro y los sistemas de alcantarillado, cableado y tubos. La pequeña estación estaba tan protegida que no me atreví siquiera a guiñar un ojo a Julia.

El enorme tren llegó sin ruido. Bajaron unas cuantas chicas jóvenes con dos o tres mujeres mayores y un pequeño ejército de guardaespaldas privados. Sólo subí yo. El vagón dio un pequeño tirón al cambiar de sentido en la estación de término y ese fue el único movimiento que percibí hasta que llegó mi parada en lo que yo llamaba mi suburbio, al otro lado de la ciudad.

Tenía hambre. Paré en uno de los pocos puestos populares de cocina asiática, que curiosamente regentaba un hispano amigo mío, que recogía sus rastas en una aséptica malla blanca.

—¡Hombre, señor Peter! ¿Cómo está, caballero?

—Estupendo. He pasado el día fuera. Y te tengo dicho que me trates de tú.

—¿De compras? ¡Los ricos, lo que queréis…!

—No, no. Quiero decir fuera del todo. En el exterior.

El buen Íñigo soltó la rasera con la que recogía los tallarines del agua hirviendo.

—¡Ándese con cuidado, compadre, que por menos de nada lo balasean a uno!

Yo le tiré de la malla, pero no rio mi broma. Se dio la vuelta para servir mi pedido (lo de siempre). Me sentí conmovido por su preocupación, pero continué con las bromas.

—¡Íñigo! No te escondas, que ya se cómo haces la comida. Tú limítate a quitarle el polvo a un par de arepas y me las sirves. –Esta vez sí rio.

—¡Eso! Usted levánteme la clientela –dijo, señalando a su mujer, que se acercó con una bandeja llena de comida de dudosa salubridad. Yo le tomé la mano y la besé con una reverencia, intentando arrastrarla a una supuesta pista de baile. Ella se sacudió con un manotazo, entre risas.

—¡Ande ya, payaso!

Al momento me encontraba en casa comiendo mis tallarines con salsa de soja. Julia se empeñaba en invitarme a cenar en sitios caros de moda, por más que yo le recordara que lo que comíamos no era sino la misma base proteínica en forma de alimento apetitoso con sabores artificiales logrados en laboratorio, como aceites. Yo le tomaba el pelo: «¿A qué escultor quieres ir hoy?». Y ella me contestaba con su mohín irresistible, que valía la pena el ambiente y el servicio, aunque pagara mil veces su valor por la misma papilla con salsa que todos los días le reponían en su frigorífico.

Pero yo siempre acababa cediendo, y ella me obligaba a vestir elegante, lo que me hacía sentir un poco payaso e hipócrita, y todo para hacer ver que nos gustaba una comida que hacían como que preparaban con esmero, para acabar pagando una fortuna (pagaba ella) por casi nada…, básicamente la decoración y comodidad, sin olvidar el trato pomposo de un tío disfrazado de chef que cantaba los platos en francés y no sabía reaccionar cuando se le contestaba en la misma lengua (Julia se moría de la risa mientras yo casi me sentía mal por provocar al pobre hombre).

Apuré los restos del postre, un tiramisú un poco correoso, mientras veía las noticias sin escucharlas, pensando en su sonrisa contagiosa, y aún contesté un par de emilios (por escrito, por supuesto), antes de reprogramar mi cápsula para recuperar el sueño perdido la noche anterior, y tomar un relajante.

No pude evitar pensar en lo que había visto hoy. El mar de escombros allanados por las tormentas, ennegrecidos por los rayos, como un paisaje del Apocalipsis, que yo conocía tan bien, pues llegué a estudiar un par de años en el seminario, en plena depresión, antes de concluir que no era nada positivo para mi recuperación, y volver a cambiar de carrera, a Historia y Arte.

Todo comenzó mucho antes de que yo naciera, con un terremoto de nueve grados en la hoy anticuada escala de Richter. Fue el comienzo del fin.

Una serie de movimientos sísmicos que, al principio, las grandes ciudades resistieron, pero la sucesión de castigos y los increíbles tsunamis, que llegaron a lamer el monte Fuji, acabaron con el noventa por ciento de la vida del país antes conocido como Japón. La economía mundial se vino abajo.

La siguiente cadena de terremotos tuvo lugar en la falla de San Andrés apenas un año más tarde. La península de California se convirtió en una pequeña isla, que más tarde terminó sumergida por entero. Murieron setenta y cinco millones de personas.

Más tarde, en Turquía. Estambul desapareció del mapa, literalmente tragada por el mar y la violencia sísmica. Treinta millones en una sola ciudad. Ni sus colinas la protegieron.

Las economías mundiales retrocedieron mil años. El dinero perdió su valor y los países que no habían sido afectados se negaron a aceptar que algún día les ocurriría a ellos. Evidentemente, fue un error.

El clima mundial dio un vuelco. Los polos se calentaron. Las corrientes marinas variaron. Desaparecieron cientos de miles de especies en apenas una década. El nivel del mar subió veinte metros y las temibles olas arrasaron cualquier vestigio de civilización hasta los doscientos metros de altura. Los Países Bajos fueron engullidos. Cuarenta millones. Parecía frívolo hablar de cifras de este calibre, cuando eran personas con familias, sueños, generaciones enteras, árboles genealógicos cortados de raíz…

Londres quedó sumergida. Veinticinco millones. Sus habitantes apenas tuvieron tiempo de accionar las alarmas.

Los primeros atisbos de angustia aceleraron mi corazón, y, cobardemente, dejé de pensar en ello. Sin frenos, el sedante comenzó a hacer efecto.

En un pasado muy lejano…

POL

SUEÑO

Jamás había tenido un sueño tan raro, y eso que no debía de haber nadie en la cueva que soñara tanto como yo, ni tan notorio. No en vano, sospechaba que mis sueños eran una de las causas por la que los ancianos me mantenían con vida, pues pensaban que yo era una especie de visionario y eso parecía retenerlos, aunque me constaba que habían pensado en deshacerse de mí, como hicieron con mi padre, el primer explorador que tuvieron antes que yo mismo. En la cueva todo el mundo dormía prácticamente junto y, por lo visto, yo me movía, gesticulaba, gemía e incluso me incorporaba en sueños, lo que llamaba la atención del grupo. Era gracioso que eso me mantuviera vivo, así que yo mismo fomentaba aquella creencia y les dejaba pensar que veía el futuro.

Me encantaba soñar. Y, sin embargo, aquella noche sentí miedo. No la clase de miedo que inspira un sonido extraño y desconocido, ni el miedo a enfrentarse a alguien a quien se teme, ni siquiera el miedo atroz que se sentía cuando lo ponían a uno frente a los ancianos.

Aquello era distinto. Un cuerpo. Un simple hombre. Menos que eso. Un hombrecillo, pequeño como un niño. Aparecía y desaparecía, conforme una espesa niebla de algo que no mojaba abría un claro o volvía a cubrirse, pero no era como otros sueños pues, cuando podía verlo, la imagen era tan clara e intensa como nada que haya visto antes en mi vida. ¿Qué era? ¿Un dios? ¡Estaría bueno que los ancianos tuvieran razón! Jamás había visto uno y no sabía qué aspecto tenían.

Pero eso no era un dios. Y menos el dios de los ancianos, vengativo, oscuro y poderoso. Me tenía miedo, exactamente igual que yo a él. ¡Los dioses no tienen miedo! ¡No de mí! Era extraño.

No soy un cobarde en absoluto, pero, extrañamente y a pesar de estar aterrado, tampoco encontraba razón para ponerme en guardia y amenazarlo con mis puños o enseñándole mis dientes. No me daba miedo su aspecto, sino el hecho de que alguien más invadiese un espacio que hasta ahora había sido mío. De hecho, el único en el que tenía cierta intimidad. Por eso, el primer pensamiento fue que los ancianos habían encontrado con sus rezos la manera de que sus dioses les permitieran acceder a mis sueños, ya que yo no quería relatárselos, como ellos a menudo me pedían, intrigados por mis movimientos nocturnos.

Pero, si así fuera, lo hubiera sabido al momento. No. Aquel ser estaba tan sorprendido como yo y su terror era sin duda superior al mío, lo que devolvió el calor a mi cara. Casi sentí pena al ver que su miedo era tan profundo que podría morir de un ataque.

Eso me hizo sentirme mejor de inmediato y suspiré de alivio. Al principio sí había estado a punto de lanzarme sobre él y aplastarlo con mis propios puños, antes de que pudiese obrar su magia sobre mí, pero su miedo me calmó un poco y la curiosidad me pudo.

Calificarlo de raro era quedarme muy corto. No vestía pieles, sino unas extrañas vestimentas brillantes de una fina tela que no parecía natural, que le cubrían la piel por entero, y sólo descubrían sus manos y cabeza. Me pregunté si podría quitarse esa segunda piel, o tal vez había nacido con ella. Incluso los pies parecían estar forrados por algo de aspecto liso, duro y brillante, y todo parecía la misma pieza, a pesar de tener colores distintos y, por lo que pude atisbar, también texturas diferentes.

Me dieron ganas de reír como un loco, de nervioso que estaba, pero aún tenía algo de miedo y no quería provocarlo. Si reías delante de una bestia, al enseñarle los dientes, interpretaba que la estabas desafiando y podía atacarte.

El pelo muy corto, las facciones suaves como las de un niño pero con arrugas en torno a los ojos hundidos y ojerosos y alguna hebra de plata en sus cabellos me dijeron que no era ya joven. Quizá fuera un enano, o una malformación, pero tonto no era, pues me miraba con un brillo de inteligencia en sus breves ojos marrones.

El marco se abrió entre la niebla y pude verlo en su entorno. Pero… ¿qué era aquello? ¿El cielo? ¡No podía ser cierto! Pestañeé furiosamente para limpiar mis ojos, pero aquella aberración continuaba allí. Miré atentamente. No había lugar a dudas. Eran el cielo y el mismo sol que me alumbraba sólo a mí. Pero… ¡qué cielo! Me asustó mucho más que la triste figura.

Aquel cielo sí me provocó el miedo atenazador que causa un dios maligno y el sudor frío del temor a la muerte cuando no se ha cumplido el propósito vital. Un cielo oscuro. No limpio, sino sucio. Pero no tenía nada que ver con el concepto de suciedad que yo conocía. No era polvo, ni barro, ni alimentos corruptos.

Era algo maligno, una suciedad mágica, tan espesa que se movía, casi sólida, que tapaba el brillo del sol y lo filtraba en colores rojizos pero no del color rojo intenso y precioso de las fresas o las frutas silvestres, sino un color tamizado de horror, que daba al mundo un velo mezquino y macabro, que oprimía el corazón y apagaba el optimismo y la felicidad del más dichoso, pareciendo alimentarse de la tristeza que generaba.

Mientras intentaba asimilar aquel cielo, pensé que de alguna manera, y a pesar de que jamás había visto algo así, lo conocía. Fue una certeza que me asustó, y que no reconocí hasta que una letanía se abrió paso entre mis labios…

Y el cielo dejó de ser azul.

Y se cubrió de una pátina rojiza de maldad que tapaba el sol, allá donde se mirase, que envilecía y debilitaba su poder, marchitando y matando plantas y animales.

Y unas oscuras nubes del brillo de la piedra más profunda de las grutas más profundas se adueñaron del cielo y castigaron los pecados del hombre con una lluvia llena de su podredumbre, que mataba al que mojaba.

Y la tierra se sacudió violentamente.

Y los rayos mataron y quemaron por doquier.

Y unas enormes piedras de granizo golpearon.

Todo eso se hizo frecuente y sucesivamente más intenso, hasta que, en una sacudida final, el gran cataclismo terminó con la vida de los innobles.

El miedo me atenazó. Eran las enseñanzas de los ancianos, que describían los tiempos previos al gran cataclismo, que sólo ellos decían haber vivido. Jamás lo había creído. Pensaba que nos tenían en la gruta para mantener su férreo control y el poder sobre el resto de la comunidad, pero el mero hecho de reconocer sus frases en la visión me hizo revivir aquella ingrata letanía.

Gracias a los dioses, la bruma se hizo de nuevo en mi alma y volví a dormir sin sueños.

VIGILIA

Desperté entre la paja fría removida por mi cuerpo. Estaba tiritando. Miré a mi alrededor, aunque ya barruntaba la respuesta en el aire frío que me rodeaba entre la oscuridad.

Los cuerpos calientes de mis familiares me evitaban, pues decían que me movía en sueños, gritaba e incluso solía levantarme y salir. En realidad eso sólo había ocurrido una vez, pero supuso haber sido marcado para siempre junto al extenso repertorio de mis rarezas, que los demás atribuían a una posesión de mi cuerpo por algún espíritu maligno mientras mi alma dormía ingenua en algún limbo.

Sonreí mientras me desperezaba en un gesto bien humano, pasando los controles que sólo yo podía evitar, y saliendo al exterior de la cueva. Di la bienvenida a la luz un día más, como acostumbraba. Aquella bendición era un regalo del dios que me ayudaba, y sólo lamentaba que los demás no pudiesen disfrutar de él como yo lo hacía, desperezándome y estirando mi piel para recibir el aire fresco, cuando aún el alba se resistía a recogerse.

Sacudí la cabeza para eliminar un sueño que no me abandonaba. Un hombre. Tan pequeño y débil que casi daba risa, si no fuera por el extraño atuendo que le cubría el cuerpo entero sin aberturas ni costuras, como la piel de una serpiente que no se acaba de desprender.

Oriné mirando el sol, que comenzaba a bendecirme con su luz y calor tras vencer de nuevo la oscuridad que alojaba las almas de los hombres y mujeres que murieron en el gran cataclismo. Evidentemente, eso era una blasfemia a las creencias de mi gente, de cuya fe no participaba en absoluto. Era un bicho raro.

Sentí un estremecimiento. Pero lo que me daba escalofríos no era burlarme de la cueva y su comunidad, sino el recuerdo de aquel hombre.

El hecho de orinar y blasfemar hubiera bastado normalmente para olvidar un sueño. Incluso hice el gesto que las mujeres repetían sin cesar contra cualquier mal augurio, pero la imagen del enclenque hombrecillo me acompañaba empecinadamente.

Había soñado cientos de veces con rostros de hombres y mujeres… pero ninguno como aquel. En principio pensé que era como uno de aquellos niños que nacen deformes y son abandonados en lo profundo de la cueva, lugar maldito de almas errantes, pensando que eran entes que habían poblado la débil alma del niño, pero no parecía faltarle ningún miembro, y sin duda era adulto, a juzgar por las arrugas en su cara. Sus ojos hundidos, el cráneo casi rapado y feo, una sombra de barba…, pero lo más llamativo eran sus ojos tristes y resignados, profundos y no menos sorprendidos que los míos.

Hasta ahora me había reído de los ancianos que me señalaban con temor como el que se comunica con los espectros, sólo porque hablaba en sueños. Pero esa mañana estaba un poco asustado. ¿Acaso aquello era un mensaje divino? Di una patada a un mojón de tierra. Debía de ser sólo uno de sus sueños de loco. Totalmente trivial y sin significado. ¿O no?

¿Era un espejismo o tenía la extraña sensación de que aquel hombre había intentado comunicarse conmigo?

Lo que más miedo me daba era que los ancianos tuvieran razón. Pero no. Era imposible. Ante cualquier dios, el hecho de permanecer en aquella cueva era un terrible desatino. Los ancianos, que durante años habían encogido los corazones de la tribu con el miedo a las réplicas del cataclismo, no permitían que se saliese, y sólo encomendaron a mi padre, por su especial fortaleza de guerrero, salir a explorar fuera de la cueva, pero él mismo descubrió las maravillas del exterior y el radiante cielo azul, e intentó que los ancianos desistieran de su oscuridad…

El nudo en el estómago y el temblor de mis labios interrumpieron mis pensamientos. Suspiré, levanté la cabeza y miré aquel cielo.

Los ancianos, temerosos de perder el control sobre el rebaño, lo mataron para evitar que su voz se alzase más que la suya, opresora y dominante, vengativa y vehemente, oscura y malévola, como sus supuestos dioses.

No. Aquello no era su dios. Sea lo que fuere, era humano, porque era débil. Los ancianos no tenían razón.

Sacudí la cabeza hastiado. Me froté las sienes con fuerza, como solía hacer cuando algo superaba mis entendederas, lo cual resultaba jodidamente muy a menudo. Hubiera querido la sabiduría de los antiguos, pero siempre tuve la sensación de que los ancianos, con su estrechez de miras, nos ocultaban una información que no estaba perdida pero que se perdería irremisiblemente si no saltaba de aquella anquilosada generación.

En un arrebato, golpeé mi puño contra el árbol más cercano, en un impacto que sólo consiguió cubrirme de hojas ridículamente y hacer sangrar mis nudillos. ¡Cuándo iba a aprender a controlarme!

Aquel hombrecillo del sueño sí era inteligente. Sus ojos brillaban y parecía adivinar mis pensamientos, pero yo sólo era un cabeza hueca sin futuro. El hijo de un guerrero, un buen hombre sin malicia que fue asesinado.

—Ya valía de fantasía –dije en voz alta.

Decidí que no quería aguantar hoy ninguna ceremonia que diera pie a mi imaginación a soñar, y no regresé al interior de la cueva. Sólo yo podía entrar y salir de ella, a voluntad. En realidad, me consentían las ausencias por mi especial don y mi carácter hosco y poco participativo de las costumbres de la tribu. Mi padre mismo había sido un extraño en la comunidad. No en vano, había sido expulsado a morir fuera de la cueva por los ancianos, cuando eran ellos quienes habían estimulado su curiosidad durante toda una vida, enviándolo a cazar, explorar y defenderlos de las agresiones externas; tarea, en mi opinión, mucho más importante que permanecer en el interior de la cueva sin ver la luz, en el mejor lugar, al calor de las aguas calientes que brotaban de la roca, adorando a unos dioses que poco habían hecho tras salvarlos del cataclismo, generaciones atrás.

Pero mi padre siempre volvió, intentando convencer a todos de que salieran, hasta que los ancianos lo abandonaron en el interior de la cueva, en lo más oscuro, profundo, frío, inhóspito y lóbrego… a morir por sus pecados.

Yo sabía que tarde o temprano seguiría a mi padre. Mantenía mi creencia propia de que la naturaleza tenía sus propias leyes pues, cuando era un niño, una enorme roca se había desprendido dentro de la cueva, diezmando la tribu. Mi madre murió aplastada, y yo, dolido por la burda explicación de los ancianos que, ni cortos ni perezosos, soltaron, nada menos, que era un castigo por los pecados de mi padre, les espeté que no quería creer en los dioses injustos que habían hecho caer aquella piedra sobre mi madre, y que negaba tajantemente los supuestos pecados de los muertos, por los que habían sido castigados. La roca había caído porque estaba suelta y la fuerza de las aguas calientes la había movido y, a mi juicio, viviríamos mejor en el exterior que al capricho de aquella trampa mortal.

Mi propio padre me dio la paliza de mi vida por decir aquello, aunque ahora sabía que me había pegado él para evitar que lo hiciera otro más fanático con mayor ardor, y llegara a malherirme. Recordaba las lágrimas en sus ojos y el terror que pasé luego cuando me encerraron en lo más hondo de la cueva durante días, para que expiara el pecado. Mi padre, desobedeciendo sus órdenes, me ató fuerte un pie a una roca para evitar que vagara perdido y luego no me pudieran encontrar. En realidad el propósito del castigo era ese, pero no contaban con que mi padre me quería. Recordaba sus palabras.

—La oscuridad no te hará nada. Yo te prometo sacarte a un mundo de luz, pero ten paciencia estos días.

Los ancianos me dejaron abandonado durante una semana y, si mi padre no hubiera traído comida, al fin me hubiera aventurado por las galerías oscuras en busca de algún helecho, quizá uno de aquellos escurridizos animales albinos y algo de agua. No hubiera vuelto nunca.

Al dejarme solo, me dijeron que era yo quien debía haber muerto en lugar de mi madre, lo que me sumió en una amargura profunda… que ahora reconocía en los ojos de aquel extraño hombre del sueño.

Sólo el cariño de mi padre me había devuelto la alegría de vivir. Él me aclaró que en modo alguno era yo culpable de nada, y que ya escaparíamos juntos de aquellos viejos mezquinos.

Lamentablemente, cuando condenaron a mi padre al exilio, a mí me volvieron a encerrar durante meses para que no lo siguiera. Ya habían descubierto signos de mi… don para comunicarme con los entes –que no eran sino mis voces en sueños– y, si conseguían meter en mi cabeza un poco de su sentido común, le sería de gran utilidad a la tribu, y en eso se aplicaron a fondo, tanto con sus absurdas enseñanzas como con el palo en mi espalda. Pero jamás me sometí.

Al principio me rebelé abiertamente, pero poco a poco y entre castigos, soledad y dolor, comprendí que debía seguirles el juego y permitir que creyeran que me podían someter, para tener una cierta calidad de vida al menos.

El recuerdo era demasiado fuerte y, cuanto más empeño ponían en educarme por medio de golpes, castigos y amenazas, mi determinación se fortalecía en secreto. Mi padre no me abandonó y, de algún modo, yo tampoco iba a abandonarlo. Algún día saldría en su búsqueda.

Lo que más sentí fue que, cuando volvió y fue finalmente condenado al abandono como yo mismo lo había sido, a mí me encerraron para que no pudiera ayudarle, y esa impotencia destrozó mi corazón. Fue entonces que decidí seguirles la corriente y escapar a la menor oportunidad.

A pesar de mi juventud, me dieron por esposa a una mujer obesa, pasiva y casi muda, sin criterio ni personalidad, a la que, de acuerdo con las leyes de la tribu, tuve que poseer delante de los viejos, trámite que sólo la potente droga que me obligaron a tomar pudo hacerme cumplir. No volví a tocar a aquella mujer, a pesar de que fue tan obligada –y drogada– como yo, y las breves conversaciones con ella me causaban tanto asco como su contacto físico, pues debía de ser una de las alumnas más aventajadas de los ancianos, que creían que me sometería a su influencia y al lazo que suponía un hijo al que ni conocía ni quise conocer, pues no era mío, sino de ellos y del animal en que me convertí tras ingerir aquel oscuro bebedizo.

Esto les dio confianza y me permitieron salir de la cueva, confiando en que volvería, vinculado a mi hijo, como mi padre siempre había vuelto… Por mí.

Mi labor no era muy exigente. Apenas mantener las trampas listas para alejar a los grandes depredadores y recoger de ellas las pequeñas presas que llevaba a las cocinas. No me hacía falta ni cazar, cosa que sólo hacía por puro y mero placer de aprender a desenvolverme solo.

También recogía frutas y verduras del huerto, que apenas requerían ningún cuidado, y el resto de la jornada me dedicaba a explorar a mi libre albedrío. Y a preparar mi huida.

No sabía por qué no me había ido ya. Tal vez deseaba sentir algo por mi hijo, como mi padre había sentido por mí, pero me repugnaba la idea de tener que enfrentarme a una mente cerrada por los pensamientos de los ancianos. Probablemente, si me abría a él, en ese momento acabarían conmigo, como seguramente hicieron con mi padre, y a mi hijo le dirían que me había ido al exilio, o que me había ido, sin más. O tal vez lo encerraran para luego abandonarme a mí en lo profundo de la cueva. Reí con ganas. Tal podía convertirse en una macabra tradición. Defenestrar al explorador.

Aquella jornada, al regresar por la noche, fui llamado a la presencia de los viejos. La audiencia no obedecía a ninguno de los ritos comunes, que yo conocía bien, lo que no auguraba nada bueno.

Ocupé mi lugar junto al fuego y frente a todos ellos. De inmediato comencé a sudar. El brillo y la luz de la hoguera creaban sombras en los hieráticos rostros de los ancianos, dando una exacerbada solemnidad a la escena, pero yo ya era inmune al artificio y no me amedrentaba.