Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Alrevés

- Kategorie: Poesie und Drama

- Serie: Libros Singulares

- Sprache: Spanisch

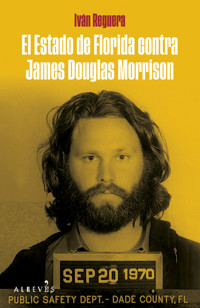

Jim Morrison, líder de The Doors e icono de la contracultura, fue hallado muerto, con solo 27 años, en la bañera de un piso de París. Pocos saben que hasta llegar a ese trágico desenlace sufrió un brutal y absurdo acoso político, judicial, policial y mediático. Morrison, el primer cantante de rock detenido en un escenario y uno de los primeros en sufrir la cultura de la cancelación, fue empujado a un demencial juicio en Miami y se enfrentó a enemigos tan poderosos como el presidente Nixon; J. Edgar Hoover; los medios de comunicación; decenas de reaccionarios leguleyos y un juez conservador con aspiraciones políticas. Pero, tal vez, su peor enemigo fue él mismo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 343

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

En 2013, Iván Reguera publicó su primera novela, Liquidación, con la que ganó el X Premio Cafè Món y que también fue candidata al Premio Euskadi de Literatura. La crítica dijo: «Su verborrea imparable se disfruta, su lucidez se impone, la realidad aludida también. La reflexión a la que invita: ¡imprescindible!» (Pilar Castro, El Cultural). De su segunda novela, La cabalgata, publicada en 2018, José Luis Miró (El Mundo) escribió: «Al empuñar la pluma a modo de desquite, a Reguera le ha vuelto a salir, como ya ocurrió con Liquidación, una historia redonda».

Otros libros suyos son Antiguía del cine (2015), The End (2017) y El hombre que podía hacer milagros (2022), una concienzuda investigación, y a su vez una novela trepidante, sobre el complicado rodaje de El padrino. Sobre ella, Carlos Marañón (Cinemanía) escribió: «Una oferta irrechazable, un documentadísimo libro».

Muchos conocen el final de Jim Morrison, icono de la contracultura de los años 60 y encontrado muerto, con solo 27 años, en la bañera de un piso de París. Pero lo que muy pocos recuerdan es que, hasta llegar a ese trágico desenlace, Morrison sufrió un brutal y absurdo acoso político, judicial, policial y mediático. Las autoridades no dudaron en utilizar todo su poder para acabar con él y, sobre todo, con lo que simbolizaba.

Morrison, primer cantante de rock detenido en un escenario y también uno de los primeros en sufrir la cultura de la cancelación, fue empujado a un demencial juicio en Miami y se enfrentó a enemigos tan poderosos como el presidente Nixon; J. Edgar Hoover, temido director del FBI; el Departamento de Policía de Miami, los medios de comunicación y decenas de reaccionarios leguleyos, entre ellos un juez conservador con aspiraciones políticas. Pero, tal vez, su mayor enfrentamiento fue con su más temido y peor enemigo: él mismo.

El Estado de Florida contra James Douglas Morrison, narrado con prosa electrizante y documentado con rigor por Iván Reguera, es una crónica endiabladamente absorbente y sorprendentemente actual por la que desfilan personajes como Steve McQueen, Andy Warhol, Michelangelo Antonioni, George Harrison o Mick Jagger. Lejos de las muchas licencias que se tomó Oliver Stone en su biopic de 1991, en este vibrante thriller judicial, fiel retrato de aquella industria musical, Reguera recrea, con respeto y rigor, la irrepetible figura del contradictorio y enigmático misterio que, a día de hoy, aún sigue siendo Jim Morrison.

El Estado de Florida contraJames Douglas Morrison

El Estado de Florida contraJames Douglas Morrison

IVÁN REGUERA

Primera edición: febrero de 2024

Para Josep Forment, siempre con nosotros

Publicado por:

EDITORIAL ALREVÉS, S.L.

C/ València, 241, 4.º

08007 Barcelona

www.alreveseditorial.com

© 2024, Iván Reguera

© de la presente edición, 2024, Editorial Alrevés, S.L.

ISBN: 978-84-19615-61-9

Producción del ePub: booqlab

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

NOTA DEL AUTOR

Igual que mi anterior libro, El hombre que podía hacer milagros, esta narración se basa en hechos y personajes reales. Solo unos pocos sucesos y personajes son ficticios. Muchos diálogos son verídicos, como los escritos por los miembros de los Doors en sus propios libros de memorias, las entrevistas realizadas a Jim Morrison o las transcripciones del proceso celebrado en Miami contra él. Todo ello tiene un único propósito: lograr el mayor interés posible para el lector.

IVÁN REGUERA

Siempre me atrajeron las ideas que se referían a la revuelta contra la autoridad. Cuando haces la paz con la autoridad, te conviertes en autoridad. Me gustan las ideas sobre la ruptura o el derrocamiento del orden establecido. Me interesa cualquier cosa sobre la revuelta, el desorden, el caos y especialmente las actividades que parecen no tener sentido.

JIM MORRISON

No existe ninguna versión correcta, concluyente y definitiva de la historia de los Doors. Y jamás existirá. Y lo advirtieron William Blake y Aldous Huxley. Aunque pudiéramos despejar las exageraciones y los recuerdos inexactos, y las leyendas y las mentiras, y limpiar las puertas de la percepción, la historia del grupo aparecería como lo que es: INFINITA.

ROBBY KRIEGER, guitarrista de los Doors

El poeta americano

El 11 de marzo de 1971, Jim Morrison, líder de los Doors, llegó a París abandonando los Estados Unidos y perseguido por sus problemas con la justicia tras un concierto en Miami por el que se le acusó de exposición indecente, blasfemia, comportamiento lascivo y embriaguez pública.

Nada más llegar, se encaprichó del restaurante Le Beautreillis, situado enfrente del apartamento que había alquilado. Le Beautreillis olía a café, tabaco y excelente comida casera, y era propiedad de una pareja de amables ancianos con una vida llena de anécdotas que fascinaban a Morrison. Ellos, que habían dado de comer a Georges Brassens y Charles Aznavour, llamaban a Jim le poète américain, por la libreta con poesía que acompañaba sus platos, y lo conocían como James, que es como se presentó ante la veterana pareja. Buscaba no ser reconocido por los comensales, algo que logró la mayoría de las veces y supuso todo un respiro para su agotado estado de ánimo y también para su creatividad, todavía febril, aunque no demasiado productiva.

En aquellos restaurantes, barras de bares o terrazas de cafés, Morrison no solo no era reconocido y observado, sino que, por fin, podía volver a contemplar a la gente, a los extraños, como lo había hecho muy pocos años atrás, en California, en la cafetería de la universidad, los bares, el autobús o la playa. Mientras zampaba una excelente carne a la brasa, buen foie gras o caracoles, su plato preferido, y observaba a los parlanchines parisinos y a los turistas de todo el mundo, Jim era capaz de beberse dos botellas de vino blanco en apenas dos horas.

Los excesos con el alcohol habían alterado gravemente su salud y su fisonomía. La cara de Morrison, hinchada, parecía un pan de pueblo o la luna de Méliès. Además, se había afeitado su abandonada y poblada barba, relacionada con las fotos de sus escándalos, fotos difundidas en infinidad de publicaciones sensacionalistas y también conservadoras por lo que Morrison significaba. Ya no quedaba ni rastro de su juvenil y pasmosa hermosura. Su rizada cabellera ahora era pajosa, horrible. Solo cuatro años atrás, esa melena, entonces de vivo color castaño, se había convertido en icono del rock por el joven fotógrafo Joel Brodsky, autor de una sesión de fotos que le cambió la vida y le sirvió de carta de presentación para el mercado discográfico, en el que acabó creando portadas para Van Morrison, The Stooges o Isaac Hayes.

A esa legendaria sesión, Brodsky la llamó «Joven León» por aquella fabulosa pelambrera de Morrison y su fiera mirada. Y a la foto más famosa de la sesión la tituló, casualidad, «El poeta americano». Era una instantánea en la que abría los brazos cuan nuevo Jesucristo, crucifixión metafórica y sexi que contrastaba con la crucifixión mediática y judicial que Morrison sufriría pocos años después. En aquella instantánea, Jim mostraba su torso desnudo, un pecho de piel blanca con pecas casi imperceptibles que adornó con un fino collar indio. Aparecía muy delgado, con poco vello corporal en pecho y axilas y marcando mucho las costillas. El joven león miraba con sus tentadores ojos azules al objetivo de Brodsky y lo hacía muy serio y consciente de su rabiosa belleza, de rostro anguloso, proporcionado, sencillamente perfecto.

Pero en el estudio fotográfico de Brodsky aquel semidios de la foto se comportaba como un vulgar rufián recién salido de una bodega a altas horas de la madrugada. Jim llegó borracho, pero su cogorza no era agresiva, sino callada, la de un delgaducho y tímido chaval que necesita beber para convertirse en el firme, seguro y provocador personaje con el que le gustaba jugar y escandalizar. El personaje con el que conspiró para hacer una revolución. «Queremos el mundo y lo queremos ahora». Se hizo todo lo necesario, entre otras cosas acabar legal y socialmente con James Douglas Morrison, para que no lo consiguieran, mientras en Vietnam seguían asando vivas a miles de personas inocentes con gasolina gelatinosa, más conocida como napalm.

Jim habló poco con Brodsky, contratado por Elektra Records, su compañía discográfica. El novato fotógrafo se limitaba a repetir «Eso es, sí, perfecto, otra vez». Y Jim bebía, reía, movía su cabellera, sonreía, gritaba, le enseñaba los puños y también tropezaba con alguno de los focos del estudio por culpa del pedo que llevaba encima.

Toda esa sediciosa belleza se esfumó y Morrison, que en París vestía de forma muy conservadora, con corrientes suéteres y gafas de leer al estilo Janis Joplin, había abandonado para siempre el apretado y mugriento pantalón de cuero negro del Rey Lagarto, como él se nombró para regocijo de la prensa y los fans. Y no estaba en París solo para zampar pato a la naranja y emborracharse de burdeos, su vino favorito. Estaba allí por tres razones. Una era el anonimato y la segunda olvidar las agotadoras giras para convertirse en escritor, quizás empezando con un ensayo sobre la libertad de expresión y el incidente por el que tuvo que sentarse ante un juez. Puede que con una primera novela escrita en París, a lo Ernest Hemingway o Henry Miller.

La tercera razón era la pelirroja Pamela Susan Courson, que lo esperaba en París y a la que conoció en el London Fog, garito de tercera situado en el 8919 de Sunset Boulevard, cerca del famoso Whisky a Go Go, que es donde realmente triunfaron los Doors, grupo formado por Morrison y Ray Manzarek, teclista, y al que se unieron Robby Krieger, guitarra, y John Densmore, batería. Fue en Whisky el local en el que se dieron a conocer ante productores como Phil Spector, Terry Melcher o Frank Zappa. Finalmente, y gracias al productor y compositor Paul Rothchild, acabaron firmando con Jac Holzman, de Elektra Records.

Morrison y Manzarek se conocieron estudiando cine en la UCLA (Universidad de California, Los Ángeles) gracias a un amigo en común llamado John DeBella, un tipo enorme, poeta y levantador de pesas, que hizo de cámara en los cortos de estudiante que dirigió Jim. Aquellos trabajos se proyectaban a las cinco de la tarde en un bungaló llamado 3K7. Los profesores, entre ellos Jean Renoir y Josef von Sternberg, se sentaban en los últimos asientos del humilde auditorio y dejaban que sus alumnos expusiesen sus obras y se enfrentasen a las opiniones de sus compañeros de clase, generalmente mordaces y despectivas. La UCLA, como comprobó su más ilustre alumno, Francis Ford Coppola, era un nido de pedantes y de jóvenes ociosos y demasiado aficionados a la marihuana. Mezclados entre aquel alumnado, Coppola y Morrison se conocieron y el futuro director de El padrino quedó fascinado con aquel joven tímido, amable y gran conversador para su edad.

Al final del curso, Jim proyectó un poema en imágenes más que un cortometraje convencional, un trabajo de fin de carrera que no gustó a nadie excepto a Ray, que se reencontró con Jim en Venice Beach, que entonces era una zona casi virgen, antes de que fuese devastada por el turismo masivo y hasta por los mendigos, americanos aplastados por la crisis. La mañana en la que se topó con Jim, a Ray le pareció que había adelgazado. Estaba tremendamente delgado, pero se había convertido en un hombre agraciadísimo, una belleza americana con un rostro anguloso y una fabulosa y leonina melena. Pensó que en la UCLA no se había fijado como era debido en sus perfectos labios, en aquellos preciosos y claros ojos. Tampoco en esa mirada sabia e insondable para un hombre de su juventud.

Jim volvió a mutar años más tarde, destrozándose, acabando por completo con aquella privilegiada belleza. Una nueva metamorfosis de la que hablaba en la letra de «The Changeling», del último disco de la banda: «You gotta see me change, see me change» («Tienes que verme cambiar, mírame cambiar»).

Ray le preguntó por aquella metamorfosis y su apolíneo aspecto y Jim le respondió que vivía como un mendigo en la azotea de Dennis Jacob, amigo común de la UCLA. Dormía en un saco de dormir, se metía ácido, bebía y comía muy poco. También hacía deporte en la zona de Muscle Beach y por eso lucía un estómago plano y duro. Además, leía y escribía poemas y canciones.

Manzarek, que tenía un grupo con sus hermanos, le preguntó por esas canciones, escuchó algunas, le fascinaron y al día siguiente estaban ensayando con los hermanos Manzarek. Pocas semanas después, Ray y Jim hablaron con unas cervezas sobre los siguientes movimientos, sobre el futuro.

—Tu voz está bien, Jim. Es genial, y mejorará con la práctica.

—¿Lo crees en serio?

—Sin duda. Pero hay un problema.

—¿Qué problema, tío? —preguntó Jim con gesto turbado.

—Necesitamos un nombre. No vamos a llamarlo Morrison y Manzarek, como un puto dúo folk.

—¿Jim y Ray? Suena bien, podríamos agregar «Dos chicos de Venice» —dijo Jim tras dar un trago a su cerveza, sonriendo y demostrando que para él cantar no era una cuestión de ego.

—No, sé serio. ¿Tienes alguna idea?

—Sí. The Doors.

—¿Las puertas? ¿Estás de broma?

—Ray, las puertas de la percepción.

La idea de homenajear a The doors of perception, ensayo de Aldous Huxley basado en su experiencia psicodélica bajo la influencia de la mescalina, se la había dado su colega Dennis Jakob, también amigo de Coppola, que años más tarde usaría, para su Apocalypse Now, una de las canciones más emblemáticas de los Doors: «The End».

—Es un buen nombre. The Doors. Joder, sí, es bueno.

—Claro que es bueno, Ray, es genial.

—Demasiado genial, demasiado moderno, intelectual.

—Funcionará, confía en mí.

Ray se puso de pie de un salto, se ajustó sus esféricas gafas y se atusó su largo pelo rubio.

—Lo primero: tenemos que sacarte de la apestosa azotea de Jakob. Cogerás una neumonía.

Jim se levantó, se estiró de forma felina y sonrió.

—Nah, no hace falta, duermo bien en ese saco.

—Jim, esa humedad afectará a tus pulmones. Llama a casa, que te presten algo de pasta, vive en un apartamento decente. No puedes vagar de casa en casa de conocidos.

—Mis padres no quieren verme aquí, odian esto, detestan mi estilo de vida. No pasa nada, es recíproco.

—Jim, recoge tus cosas de casa de Dennis. Te vienes conmigo.

—¿Adónde?

—A mi casa, vas a vivir conmigo y con Dorothy y vamos a hacer la mejor música del mundo.

—Está bien, Ray —dijo Jim con una sonrisa preciosa y radiante.

Tras refundar el grupo de Manzarek —Rick & the Ravens— como The Doors, grabaron una maqueta con seis canciones y se dispusieron a mostrarla a las compañías de discos con sede en Los Ángeles. Empezaron por Dunhill Records, liderada por Lou Adler, conocido productor que los hizo esperar en la recepción. Adler tenía en su escudería a los The Mamas & The Papas y a Barry McGuire, autor de la canción protesta «Eve of Destruction», que advertía de un inminente apocalipsis por la guerra en Vietnam y la guerra nuclear y fue prohibida en algunas radios estadounidenses. Su secretaria hizo pasar a Manzarek, a su novia Dorothy y a Jim y Adler los recibió con la cortesía justa y algo de urgencia. Densmore y Krieger no los acompañaron. Adler era un hombre feo, de pelo negro y áspero, una peca en la mejilla derecha, barba de tres días y mirada de escualo, inhumana. Cuando observó la juventud, la perfección física y la irónica y la nada cohibida mirada de Jim ante un «señor importante», lo hizo con rechazo y envidia. Jim se dio cuenta y se limitó a mostrar su más seductora sonrisa.

—Así que sois Las puertas. El nombrecito se las trae. Habrá que cambiarlo. ¿Qué me traéis?

Ray, que evitó hacer un chiste sobre un grupo que se hacía llamar Las mamás y los papás, le pasó la demo de acetato de doce pulgadas y los tres se sentaron. Adler colocó la demo en su tocadiscos y en un ejercicio de absoluto desprecio y pésima educación, pinchó cada corte solo durante sus primeros diez segundos. Desconsiderado y ausente, sin mirarlos a la cara en ningún momento, no se dignó a escuchar una sola de las canciones de la demo hasta el final. Pasó por alto y rechazó canciones como «Moonlight Drive», «Summer’s Almost Gone», «End of the Night» y «I Looked at You». Solo concedió diez segundos extra a «Hello, I Love You», que más tarde sería un hit. Adler rechazó toda la demo con un displicente gesto de negación. Ray se contuvo como pudo, le hubiese pegado un puñetazo antes de que soltase nada por su antiestética boca.

—No puedo usar nada de esto —se limitó a decir mientras le devolvía la demo a Ray.

—Está bien, no queremos ser «usados» —soltó Jim con sorna mientras se levantaba y se dirigía a la puerta.

Años después, rabioso por no haber descubierto a los Doors, Adler fue uno de los promotores del legendario Monterey Pop Festival y no invitó a la banda.

La cita en Capitol Records, uno de los grandes templos del éxito musical y compañía de los Beatles, Nat King Cole, Frank Sinatra, Louis Prima y Judy Garland, fue peor, además de surrealista. Esta vez se unió a ellos John Densmore y los cuatro, vestidos con sus mejores galas, incluso Jim, de oscuro traje cruzado, se dirigieron al 1750 de Vine Street, donde se encuentra la Capitol Records Tower, la famosa torre de trece plantas diseñada por Louis Naidorf. Entraron en el vestíbulo, dos pisos cuyas paredes estaban forradas de discos de oro, y se encaminaron, con más atrevimiento que esperanza, a la garita de una ojerosa recepcionista vestida con un gastado uniforme gris, casi del color de su pelo, y que usaba gafas de culo de vaso. Ni se dignó a preguntarles qué deseaban, se limitó a abrir mucho sus ojos de lechuza somnolienta.

—Hola, somos una banda de rock llamada los Doors —dijo Ray en nombre de los cuatro.

—¿Los qué?

—Los Doors.

—¿Cómo lo escribe?

—D-o-o-r-s —deletreó Ray ante las risitas de Jim.

—¿Quiere decir como una puerta?

—Sí, como abrir una puerta.

—Una puerta en tu mente —dijo John.

—No lo entiendo. ¿Qué puerta? —preguntó ella.

—En tu mente —repitió Ray.

—No tengo una puerta en mi mente.

—Es simbólico —explicó Jim, revelando otra vez su mejor sonrisa y guiñándole un ojo.

—¿Simbólico de qué?

—¿No lo pillas? —preguntó Jim, perplejo.

—No.

—Señorita, tenemos una demo. ¿Podemos mostrarla?

—¿Mostrarla a quién?

—A cualquiera que quiera… ¿escucharla? Esto es una compañía de discos, si no me equivoco.

—No se equivoca, pero que la escuche alguien… ¿como quién?

—Por ejemplo, ¿alguien del Departamento de Artists and Repertoire, los que se encargan del descubrimiento de nuevos talentos? ¿Tienes a alguien que escuche nuevas demos? ¿Podemos hablar con esa persona?

—No, no pueden. No sin una cita.

—¿Podemos pedir una cita?

—No aceptamos demos no solicitadas. Y ahora, si no les importa a las puertas, ¿pueden salir por la nuestra? Gracias.

Cuando abandonaban el legendario edificio, Jim soltó otra de sus sanas y sonoras carcajadas, que fue secundada con otra de John, más dócil. Manzarek, en cambio, no estaba para bromas. Se acercó a Jim afligido y le sugirió que estudiara vender sus canciones y poemas a alguna editorial, el mercado discográfico era salvaje, corrupto y asqueroso. Morrison lo agarró del cuello con cariño, le sonrió, le pidió que no se deprimiese y dijo de forma tajante: «Ray, algo bueno va a suceder. Ya verás. Puedo sentirlo. Mañana en Liberty Records todo cambiará».

Jim no acertó en su vaticinio, en Liberty Records nada cambió y la cosa fue a peor. El pobre Ray fue solo en esta ocasión. Dorothy trabajaba esa mañana y el resto de la banda se escaqueó con excusas peregrinas. Estaba solo e indefenso ante Joe Saraceno, un tipo grueso, de perilla tan bien recortada y negra como su pelo y que observó las patillas y la larga melena de Manzarek con un desprecio que no se preocupó en ocultar.

—Cuéntame —se limitó a decir, sentado sobre su mesa de escritorio, muy desordenada y en la que destacaba un cenicero de cristal plagado de colillas de puritos.

—Somos una banda de rock and roll, los Doors. Nuestro cantante principal es un poeta.

—¿Has dicho poeta?

—Sí, y realmente guapo.

—¿Es maricón?

—No, señor. Y va a ser una estrella. Tenemos un material realmente genial, lo que le traigo es solo una muestra. Ya sabe, una demo.

—Yo no llevo a poetas.

—¿Por qué no escucha «Moonlight Drive»?

—¿«Moonlight Ride»?

—No, Drive. Creo que es el número tres de la maqueta.

El tipo puso el disco mientras se encendía uno de sus puritos, de olor bastante apestoso.

—No me gustan los drogatas de marihuana. No eres un drogata de marihuana, ¿verdad?

—No, no, solo llevo el pelo largo. Eso es todo.

—Como los Beatles, ¿eh? Me gustan los Beatles, son el número uno. Me gustan los números uno.

Se volvió a sentar sobre su escritorio y escuchó las tres primeras canciones de la demo: «Moonlight Drive», «Hello, I Love You» y «Summer’s Almost Gone». Su cabeza se movió al ritmo de la música, estaba realmente concentrado. Manzarek se emocionó, el tipo escuchaba las canciones hasta el final, no como el bastardo de Adler. Pero tras escuchar «Summer’s Almost Gone», se levantó y quitó el disco de forma agresiva.

—Odio esta mierda.

—¡No, no, espere! Escuche una última. Vamos. Es como del espacio exterior, tiene una nota repetitiva, como la música de The Twilight Zone, y una letra realmente divertida.

—The Twilight Zone, ¿eh?

—Eso es —dijo Ray con una sonrisa entre amable y desesperada, sabía que era su última oportunidad.

Pinchar «Go Insane», una canción que los Doors nunca grabaron en estudio, fue un error monumental. Ray aporreaba el piano como si estuviese en un cabaré de cuarta, Densmore estaba todavía verde en la batería, Krieger ni estaba ni se le esperaba y Jim, con una voz aguda, infantil y afeminada, más que cantar berreaba de forma amanerada, muy desagradable. «Me refiero al juego llamado “Vuélvete loco”, ahora deberías probar este pequeño juego, cierra los ojos, olvida tu nombre, olvídate del mundo, olvídate de la gente». Al escuchar a aquel Morrison irritante y artificioso, el rostro del productor de Liberty Records enrojeció, quitó la demo y se la lanzó a Ray, que la cogió al vuelo como si estuviesen jugando al frisbee en Venice Beach.

—¡Esto es de drogatas de marihuana! ¡Sal de aquí, fuera de mi oficina!

—Pero pensé que…

—¡No vuelvas por aquí! ¿«Vuélvete loco»? ¡Vete a la mierda!

Ray acabó en el pasillo, nuevamente abatido. De camino al ascensor, volvió a escuchar al otro lado de la puerta: «¡Maldita marihuana!».

La cosa cambió algo con Billy James, joven cazatalentos y publicista de Columbia Records, de ojos claros, mirada penetrante y enormes y simiescas orejas con las que parecía percibir mejor las aptitudes sonoras de los que llamaban a su puerta. Manzarek sabía que James era uno de los pocos miembros de la industria musical que Bob Dylan soportaba. A todos ellos los llamaba, con desprecio, «los trajes».

Los Doors se presentaron en Columbia sin avisar, James estaba almorzando y los atendió su joven secretaria. Esperaron fumando y tomando unos refrescos, relajados. Cuando llegó a su despacho, James no sintió que fuesen músicos con ganas de comerse el mundo. Jim se levantó del sofá de la recepción medio dormido, observó la floreada y cara camisa de James y le ofreció su mano derecha con indolencia.

Pero comenzaron hablando de la UCLA y eso le interesó a James. A diferencia de los anteriores miembros de la industria, enseguida se dio cuenta de que los Doors eran diferentes, tipos cultos, ingeniosos y, salvo el desaliñado Krieger, bastante atractivos, sobre todo Morrison. Cuando escuchó su demo de acetato, James supo que era distinta a las demás. Y recibía más de cien acetatos a la semana.

Cuando Manzarek vio su cara al escuchar la maqueta, supo, emocionado, que firmarían con Columbia. Y así fue, pero en los meses siguientes Columbia no hizo absolutamente nada con ellos, se centraron en otros grupos de la compañía. Y los Doors, frustrados, pero no rendidos, regresaron a la línea de salida.

El corte militar

Rechazados por la industria musical, los Doors siguieron perfeccionando su sonido en el London Fog. Lo que vio Pamela Courson, Pam, en aquel humilde garito, fue a un chaval rabiosamente atractivo, muy delgado y tímido, que vestía de forma sobria, no seguía las coloristas modas de la época o la clásica vestimenta relacionada con el rock and roll. Jim tenía fama de intelectual rarito y vestía con un pantalón viejo y cómodo y una simple y gastada camiseta.

Lo que vio Jim, hipnotizado desde el mínimo escenario sobre el que cantaba, fue una preciosidad de ojos verde esmeralda, piel blanca, generosa dentadura, sonrisa luminosa y una rizada melena de pelo rojo llama. Pam, de cuerpo delgado y refinados andares, solía vestir con amplias y coloristas togas, parecía una hechicera o la mujer de un césar.

En el precario y sucio escenario del London Fog, que siempre apestaba a tabaco, marihuana e incienso, los Doors estaban demasiado apretados. Solo tenían dos bafles y dos micros, uno para Jim y otro para Ray. Por desgracia, seguían siendo solo unos estudiantes rechazados o ninguneados por las discográficas.

También la pelirroja Pamela era una de esas estudiantes. Se había matriculado en Bellas Artes y solía acudir, con amigas o con alguno de sus efímeros ligues, a ver a ese tipo con voz seductoramente lúgubre. Jim también se fijó en ella y aprovechó para acercarse a Pam una noche en la que hablaba con Robby Krieger, guitarrista cuya desastrosa pelambrera siempre parecía un nido abandonado.

Tras las presentaciones de rigor, muy educadas y hasta decorosas, los tres descubrieron una fascinante coincidencia: sus padres tenían que ver con el mundo militar, un mundo que tenía sus índices de popularidad por los suelos por culpa de la infame guerra de Vietnam. Tal era la relación de Jim y Robby con el Ejército que el primer concierto de los Doors se celebró en un gigantesco hangar de la Hughes Aircraft, empresa del magnate y productor de cine Howard Hughes. El padre de Robby, Stuart Krieger, trabajaba para esa empresa y sus empleados fueron su primer público.

El padre de Robert Alan Krieger, alias Robby, era un ingeniero muy serio y siempre trajeado. Había trabajado en empresas de defensa, diseñó alerones de aviones militares y acabó fundando una empresa de ingeniería que lo hizo muy rico. Gracias a su brillante y potentado padre, Robby fue siempre un niño bien de Santa Mónica al que nunca le faltó de nada, aunque tuvo sus serias broncas en casa por su pasión por la noche, la metanfetamina y la guitarra.

El padre de Pamela, Columbus Corky Courson, había sido bombardero de la Marina y llegó a comandante en la Reserva Naval. Pam tenía una relación mínima con él por su rebeldía, indisciplina y promiscuidad sexual, por la que había acabado expulsada de casa en más de una ocasión y tras una bestial bronca con el colérico Corky.

Pam, que no dejaba de comerse con la vista a Jim, le animó a hablar de su padre, a lo que él se resistía. Era algo de lo que nunca hablaba y ocultaba de forma casi enfermiza. Krieger la secundó, quería saber algo del padre de Jim, que tardó mucho en arrancar su relato sobre el militar George Stephen Morrison, con el que ya no se hablaba. Ni una Navidad, ni un cumpleaños, ni un simple y breve telefonazo. Nada, cero, Jim había borrado a su padre de su vida para siempre. En realidad, había borrado a toda su familia de su vida, madre y hermanos incluidos.

—Me cuesta hablar del viejo, era repugnante.

—¿Era? Tu padre no ha muerto, Jim.

—Ya hemos hablado de esto, Robby. Los dos venimos de hogares parecidos. Un padre norteamericano es toda una autoridad, pero un padre norteamericano, militar y con dinero, como nuestros viejos, es una triple autoridad.

A Morrison le gustaba hacer pausas mientras hablaba. Porque pensaba lo que iba a decir, no era amigo del parloteo. Como conversador, y a pesar de su rabiosa juventud, era una mezcla de muchacho tímido, poeta y actor. Y esa forma de hablar, además de su irrefutable belleza, volvía loca a Pam e iba a volver locas a miles de fans en solo un año.

—Te gano, Jim, mi padre es militar y director de un instituto de secundaria —reveló Pam.

Morrison se limitó a pedir otra cerveza y soltar un seco «Joder».

—Si Jim no se anima, empiezo contando algo que te va a encantar, Pam —soltó Krieger—. Te pongo en antecedentes: guerra de Vietnam, que estalla tras el «incidente del golfo de Tonkín». Un barco de nuestra flota es atacado por vietnamitas. A pesar de que el ataque es una mierda de ataque y hay muy pocos daños, el presidente Johnson comienza la guerra. Y sin una declaración de guerra. ¿Adivinas, Pam, quién era el comandante de la flota estadounidense? George Stephen Morrison. Creo que estaría bien que nos hablases de tu viejo, Jim.

Jim sonrió, se lo pensó nuevamente, remató la cerveza y pidió otra antes de aceptar el reto de Krieger y seguir, por fin. Lo hizo tras encender un cigarrillo y el primer trago del nuevo botellín de cerveza.

—Recuerdo a mamá diciendo: «Han nombrado capitán a papá». Yo entonces ya tenía el pelo largo y leía a Miller y a Kerouac. Mamá me dijo que tenía que visitar a papá en su nuevo y enorme barco de guerra. También me hablaba de responsabilidad, de disciplina, de un barco con un montón de hombres uniformados que obedecían a papá y de mi impresentable melena beatnik.

—¿Te rapaste? —preguntó Pam.

—Antes de visitar el portaviones, al que llamaban Bonny Dick, fui a un peluquero para que me recortara. Más que nada para no ofender a la soldadesca. Pero no fue suficiente para papá. Cuando entré en el portaviones, pidió al barbero, porque allí tenían un barbero, que me rasurase el pelo exactamente igual que él.

—¿Por qué te dejaste? —preguntó Pam de forma compasiva pero certera.

—Porque era un pringado. Luego me hicieron subir al puente de mando, donde él me presentó a los oficiales para que les estrechase la mano, uno a uno. Estirados que me miraban de arriba abajo, con respeto por ser el hijo del capitán, pero en el fondo con desprecio. Luego unos marines lanzaron un muñeco de trapo al mar y me acompañaron a un puesto de ametralladora para disparar contra él.

—Dementes —se limitó a decir Krieger.

Lo que en esa conversación no confesó Jim es que se llevaba todavía peor con su madre, Clara, una mujer que tenía la casa y el servicio de los Morrison siempre tan a punto como su padre tenía a punto sus barcos y a sus hombres.

En casa, a Jim le gustaba poner a todo volumen los vinilos de Elvis Presley, Jerry Lee Lewis y Frank Sinatra. También le gustaba llevar a sus novias a su habitación para provocar a su madre moviendo los muelles de su colchón, fingiendo que hacía algo sucio con aquellas muchachas.

Pero a su madre aquello no le afectaba en absoluto. Aunque Jim quería ser un rebelde, era un buen estudiante y a Clara solo le preocupaba su rendimiento académico. Nunca se interesó por sus preocupaciones, aspiraciones o pasiones. Clara jamás entró en su vida interior. Como su marido, nunca habló con cercanía con Jim. Nunca se interesó por conocer bien a su hijo, al que le gustaba perderse por bares de mala muerte y por los desatendidos muelles de Alexandria, Virginia, para hablar con los negros que allí pescaban y cantaban su arcaico blues.

Solo ruido

James Douglas Morrison nació en plena Segunda Guerra Mundial en la Estación Aérea Naval de Melbourne. Ese mismo día, un 8 de diciembre de 1943, más de 120 bombarderos estadounidenses atacaron los aeropuertos griegos de Tatoi y Eleusis e instalaciones de fosfatos en la isla de Nauru. La base estaba dedicada al entrenamiento de artillería para pilotos de aviones de combate en portaaviones y servía a más de 310 oficiales y 1.355 alistados.

Uno de esos oficiales era su padre, un hombre delgado, de tez arrugada y morena, de marino, ojos azules, mirada severa y un cerrado acento sureño. Jim no duró mucho en aquella base militar, tuvo que mudarse con su familia a diferentes bases por todo el país. Su infancia y preadolescencia fue tan nómada que a los catorce años ya había vivido siete mudanzas y en cada una de ellas perdía a los pocos amigos que conseguía tener, de ahí que se convirtiese en un niño introvertido y solitario dedicado principalmente a la lectura. Devoraba todo tipo de literatura y le gustaba la poesía, que también escribía desde muy pequeño. Además, amaba el cine y su colección de discos, entre los que destacaban los de Elvis Presley.

El día que lo vio en televisión, igual que su familia, reunida en la sala de estar como otros sesenta millones de norteamericanos esa noche, para el pequeño Jim fue una revelación casi religiosa. Para su padre no, detestaba el rock, la insolencia de Elvis y aquellos exagerados y sexuales chillidos del público femenino. En aquel famoso programa, en el que el propio Jim actuaría solo once años después, Elvis apareció con un decorado diseñado con guitarras al estilo Salvador Dalí. Se mostró sonriente y seductor, llevaba una guitarra y vestía una chillona chaqueta a cuadros que parecía un mantel de picnic. Acompañado por un coro de cuatro hombres encorbatados, y también vestidos con conservadoras chaquetas a cuadros, en aquel programa Elvis cantó «Love Me Tender», «Don’t Be Cruel», «Hound Dog» y «Ready Teddy».

Ed Sullivan había rechazado contratar a Elvis, la gran sensación juvenil, por 5.000 dólares de la época y su competidor, Steve Allen, de la NBC, tuvo un éxito bestial e inesperado con él. Sullivan tuvo que tragarse su orgullo y acabó rogando que actuase en su espacio pagando al coronel Tom Parker, mánager de Elvis, 50.000 dólares por tres apariciones, una cantidad desorbitada, nunca vista en la televisión. Para colmo, Elvis no cantó en el estudio de CBS en Nueva York, sino en el de Hollywood, ya que estaba filmando, en uno de los platós de Fox, su primera película, Love Me Tender.

Por sugerencia de la censura, la cámara captó a Elvis por encima de su cintura, no querían que las familias americanas fuesen testigos de su contoneo y sus sexuales movimientos. Fascinado ante el televisor RCA de los Morrison, Jim vio cómo el realizador usaba planos medios, primeros y algunos de espalda, pero algo que Elvis estaba haciendo fuera del plano causaba bestiales alaridos que su familia no entendía. Cuando acabó el primer tema, Presley dijo fascinador al público femenino reunido: «Gracias, señoras». Tras cantar, de forma muy convincente, «Love Me Tender», y así aprovechar para promocionar su película, los espectadores pudieron ver a Elvis al completo, sus piernas, sus caderas, su calzado. Todo. Y aunque en cuanto se movía demasiado y bailaba las cámaras pasaban a primer plano, Elvis sonreía de forma insinuante y los gritos y la excitación femenina reverberaban en el plató de la CBS. Aquella noche fue histórica porque la censura empezó a perder poder en la televisión norteamericana.

Cuando le tocó el turno a Jim y a su banda, el 17 de septiembre de 1967, Ed Sullivan ya era una reliquia del pasado, aunque su programa seguía siendo muy buen escaparate para cualquier grupo. La banda fue llamada horas antes para grabar unos primeros planos que se montarían en su actuación. El realizador había pensado en comenzar con poca luz, primeros planos de Jim y un absurdo montaje con encadenados de las caras de la banda que emulaba el diseño de su primer disco. Los Doors, obedientes, sin poner una pega, hicieron lo que les pidieron, aunque sin entender nada.

Sullivan decidió que los Doors cantarían «People Are Strange» y su éxito «Light My Fire», pero con una condición: la frase «Girl, we couldn’t get much higher» («Chica, no pudimos llegar más alto» o «no pudimos estar más colocados») hacía referencia al uso de drogas, así que debían cambiarla por «Girl, we couldn’t get much better» («Chica, no pudimos estar mejor»). Cuando en el camerino del Studio 50 de CBS se lo comunicó el productor del programa, Bob Precht, los Doors sonrieron. Les parecía una majadería, pero tampoco una censura brutal e intolerable. A Robby Krieger, autor de la canción, le daba igual, y Morrison se limitó a sonreír delante del espejo de maquillaje.

Los Doors estaban muy nerviosos, hasta aquella actuación habían estado grabando absurdos playbacks y ese programa era en riguroso directo para todo el país. Decidieron que la banda vestiría de blanco menos Jim, que iría de negro. Cuando les tocó su turno, Sullivan hizo una presentación corta y desganada: «Ahora, The Doors, aquí están con su nuevo éxito, “People Are Strange”». Sin más. Morrison, sudoroso y molesto por culpa de los enormes focos, cantó la canción de forma lamentable, sin saber seguir el ritmo a la banda. Hizo una pésima interpretación. Además, se le secaba la boca por los nervios. De fondo no había guitarras, como en la actuación de Elvis, sino puertas. Todo muy obvio.

Cuando llegó el momento de «Light My Fire», con una iluminación menos tenebrosa, Jim cantó mejor y no hizo caso de la censura. Mientras la cámara se acercaba a su rostro, dijo «get much higher». Inmediatamente se cambió de plano y pasó a uno de Manzarek y Krieger, que reía por la desobediencia de Morrison, que siguió cantando y volvió a decir «higher». Cuando acabaron, Sullivan, muy molesto, se limitó a decir: «Eso fue maravilloso. Simplemente genial». Dicho esto, no estrechó la mano de Morrison y dio paso a un anuncio de Purina Dog Chow. En el camerino, Bob Precht le dijo al grupo que, aunque Sullivan los quería para otros seis programas, no volverían a llamarlos nunca más. Morrison, muy calmado y risueño, le contestó: «Eh, tío, tranquilo, está bien. ¡Acabamos de salir en El Show de Ed Sullivan!». Y le guiñó un ojo.

Cuando George Stephen Morrison vio, junto a su mujer Clara, a su hijo en televisión, no supo disimular un repulsivo mohín de desprecio, un rechazo agresivo y visceral. Antes de atarse el batín e irse a su habitación a leer la Biblia, algo que hacía cada noche, se limitó a decir: «Es solo ruido». Su hijo ya había roto con él.

A pesar de que la primera canción que Morrison escribió fue una colaboración con su padre al piano, nunca habían tenido una buena relación. En el fondo, George Stephen Morrison jamás quiso conocer a su hijo, al que llamó Douglas por el general Douglas MacArthur sin saber que su hijo iba a acabar aborreciendo la disciplina militar. Y aunque nunca les puso una mano encima, gritaba a sus hijos, Jim, Anne y Andy Morrison, como si fuesen subordinados soldados a su mando. Si habían hecho alguna trastada o dejado de hacer sus deberes escolares, berreaba de forma salvaje y los hacía temblar y llorar hasta las lágrimas. Era un hombre bestial que actuaba con la complicidad de su esposa, la típica y rígida ama de casa y mujer objeto de los años cincuenta. Una entregada y estereotipada consorte que rozaba la enajenación.

La ruptura y la insubordinación llegaron pronto. Cuando vivía en Alameda, en el mayor puerto militar aéreo estadounidense, con catorce años Jim leyó En el camino, la novela de Jack Kerouac de la que todo el mundo hablaba, igual que de la palabra de moda: beatnik. Aquel libro lo cambió todo y Jim empezó a vestir con vaqueros sucios y a ser más indisciplinado. También un bromista, a veces de pésimo gusto, y devorador de la revista satírica Mad, a la que también imitaba esbozando durante horas dibujos de subido tono sexual.

Cinéfilo empedernido, uno de sus cines favoritos era el Alameda Theatre, una joya art déco diseñada por el arquitecto Timothy L. Pflueger con una capacidad para 2.168 asientos. Allí el joven Morrison vio El puente sobre el río Kwai e hizo el gamberro en las primeras filas de la enorme sala. Cuando una pareja de policías locales se acercó a él y a su pandilla del momento, Jim se levantó y les dijo sin pestañear: «A ver esas identificaciones».