Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Tregolam

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

España, 1922. El marqués de Parderrubias, un grande de España con intereses económicos en el Protectorado español de Marruecos, ha desaparecido. La investigación para dar con su paradero le es encargada al tosco inspector Adolfo Fernández, quien contará con la ayuda del detective particular Eugenio Obregón, famoso por su reciente éxito en la resolución del «caso del ópalo maldito»; y con la de Mónica Adrio de los Mozos, refinada periodista de La Voz, encargada de llevar a la opinión pública los avances de la investigación. Entre el peculiar trío existe una estrecha relación en la que a pesar del amor, la amistad, la admiración y la lealtad, se producen continuos desencuentros, los cuales se agravan cuando la investigación es cerrada de manera abrupta. El cuerpo del marqués es hallado muerto y las autoridades obligan al inspector a cerrar el caso, atribuyendo el asesinato a pistoleros anarquistas. Las pruebas apuntan en otra dirección. El trío decide retomar la investigación por su cuenta al descubrir que el marqués, antes de ser asesinado, había remitido a las autoridades información que sería integrada en el Expediente Picasso: con el que se investigan las causas de la derrota militar en Annual y con el que se pretende depurar las responsabilidades militares y políticas del desastre. Para su sorpresa, el folio 706 del expediente, el que contenía el testimonio del marqués de Parderrubias, ha desaparecido. Convencidos de que en dicho folio se encuentran las claves del asesinato del marqués, inician una frenética búsqueda del documento en la que nada es lo que parece y donde un complejo entramado de intrigas políticas, intereses económicos y secretos de Estado dificultan el avance de la investigación. Cuando todo parece esclarecerse se produce un golpe de Estado, encabezado por el general Primo de Rivera, con el que se trata de enterrar para siempre cualquier vestigio del Expediente Picasso y del desaparecido folio. ¿Qué relación existía entre el folio 706, el caso Parderrubias y el golpe militar? Las respuestas se hallan, en parte, en el desenlace de la novela, si bien, toda la verdad quedará sujeta a la imaginación y a la sagacidad del lector. El Expediente Picasso es un documento de un valor histórico excepcional, que contribuyó a desatar toda una tormenta política en la vida política española entre los años 1922 y 1923. Si hoy lo consultamos, observaremos que, entre sus más de 2400 folios, el 706 no existe.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 520

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

El folio 706

Felipe Buhigas

© El folio 706

© Felipe Buhigas

ISBN:

Editado por Tregolam (España)

© Tregolam (www.tregolam.com). Madrid

Av. Ciudad de Barcelona, 11, 1º Izq. - 28007 - Madrid

Todos los derechos reservados. All rights reserved.

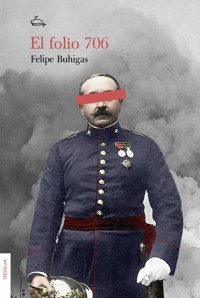

Ilustración de portada: General Juan Picasso.

Diseño de portada: Tregolam

1ª edición: 2023

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

A Patricia y a María, lo mejor que me ha pasado en la vida

Capítulo 1: El inspector

Madrid, marzo de 1922

—Así que te gusta pegar a las chiquillas, ¿eh? —dijo el inspector, mientras con su mano derecha abierta lanzaba bofetadas, no muy fuertes, a la cabeza del chulo.

La oscuridad del calabozo no impedía que el terror se percibiese con toda nitidez en los ojos de aquella escoria. Detenido horas antes por violar y darle una paliza a una joven prostituta, a la que dejó medio muerta en un callejón, el preso sabía que lo peor estaba por llegar. Lo supo desde el momento en que vio aparecer al inspector Fernández en su celda a altas horas de la noche.

—¿No dices nada? ¿No me quieres pegar a mí? —Continuaban los pequeños golpes en la cabeza, secos, acompasados, presagio de algo mayor, que parecían divertir al policía, mientras el chulo se protegía con sus brazos.

Desde el momento en que vio el estado en que había quedado la pobre chiquilla, el inspector había soñado con esa visita a la celda. No tardó en descubrir, gracias a alguno de sus soplones, que aquel chulo de Arganzuela había sido el culpable. Una discusión por un puñado de céntimos con la prostituta le han habían valido de excusa para la brutal violación y la salvaje paliza. Tuvo suerte el chulo de no ser detenido por el propio inspector. Jamás hubiera llegado vivo a comisaria. La buena suerte parecía haberse acabado.

—¡Para, para! ¡Tengo dinero y también información! —exclamó al fin el chulo.

La cadencia de los golpes fue disminuyendo poco a poco hasta que el inspector decidió parar por completo. El detenido, desconfiado, no se atrevió a bajar la guardia y mantuvo la cara protegida entre sus antebrazos, observando al policía, aguardando su reacción. Adolfo Fernández permanecía inmóvil delante del violador, mirándole fijamente. El chulo comenzó a escupir palabras a trompicones y ofreció mil pesetas para su puesta en libertad. Dijo, además, estar dispuesto a contarle todo lo que sabía sobre la utilización de prostitutas en los rodajes de las películas pornográficas de la productora Royal Films. Añadió que aquello era muy gordo, que salpicaba a muchas personalidades, pero que también podía ofrecerle hasta mil quinientas pesetas. El inspector permanecía impasible.

—Y también la forzaste, ¿verdad? —Imaginó por un momento a aquel malnacido abusando de la chiquilla, desgarrándola sin piedad, y no pudo más—. ¡Rediós!

Adolfo dejó caer todo el peso de su cuerpo sobre su lado izquierdo y armó su brazo zurdo con forma de gancho. No fue un movimiento rápido, pero una vez cargado el brazo, desenroscó su cuerpo girándolo eléctricamente hacia la derecha, golpeando a la vez de manera profunda y potente. El puñetazo fue a parar a las costillas del chulo, oprimiendo su hígado. El dolor fue insoportable. Su ritmo cardiaco se redujo y no hubo vena o arteria del cuerpo que no dilatara, provocando una brusca caída de la presión sanguínea. El chulo cayó lentamente de rodillas y su cabeza quedó inerte, descolgada de los hombros y mirando al suelo, intentando que la sangre volviera al cerebro. No hubo tiempo. Una brutal patada en la cara le fracturó el tabique nasal y le partió el labio superior, mientras el tintineo de dos dientes rotos rebotando contra suelo distrajo por un instante al inspector. Solo por un instante.

Una hora después, con los nudillos contusionados, Adolfo Fernández emprendía su camino a la pensión de la calle Postas en la que vivía desde su llegada a Madrid.

—¡Rediós, qué frío! Con lo a gusto que estaba yo en Tetuán…

Aunque de origen asturiano, el inspector Fernández hacía tiempo que había olvidado los verdes valles de Teverga, viéndose por necesidad obligado a abandonar esta tierra a muy temprana edad. Después de varios meses intentando encontrar sustento, primero en Barcelona y después en Madrid, y tras algún que otro traspié con la justicia por lo incompatible de su temperamento con ciertos usos y costumbres, no le quedó más opción que probar fortuna en el Ejército, en el Protectorado español en Marruecos. Fueron años extremadamente difíciles y peligrosos, pero de los que el inspector Fernández guardaba un muy grato recuerdo. Allá encontró un lugar en el mundo, un oficio, un refugio en la disciplina y una vocación. Primero como soldado, descubriendo lo fácil que resultaba quitar la vida y perderla y, después, formando parte de la policía colonial, donde tomó consciencia de su innato instinto para la investigación, que enseguida le hizo destacar y promocionar en el cuerpo.

Su adictiva dedicación al trabajo, unida a una combinación explosiva de sagacidad y rudeza, a veces extrema, le hicieron cosechar no pocos éxitos, lo que para Adolfo Fernández compensaba con creces el bajo salario.

El asesinato de Eduardo Dato, presidente del Consejo de Ministros, en marzo de 1921 causó una fuerte conmoción en el país, propiciando una reorganización de las fuerzas de orden público, que permitiría a Adolfo Fernández incorporarse en Madrid como inspector de la Brigada de Investigación Criminal a finales de ese mismo año.

Es cierto que la oportunidad venía en gran parte derivada de la falta de efectivos con experiencia suficiente en Madrid dispuestos a aceptar un trabajo ingrato, con pocos medios, sin horario y mal pagado. Sin embargo, no es menos verdad que para aquel entonces la buena hoja de servicio de Adolfo le llevó a ser altamente recomendado por sus superiores en el Protectorado, quienes además vieron una ocasión perfecta para perder de vista a un tipo incómodo, para quien hacer la vista gorda por un puñado de pesetas no era nunca una opción. Atraído por la posibilidad de resolver casos de mayor envergadura, sin familia, sin ataduras y con una devoción casi obsesiva por su trabajo, no tardó en aceptar.

De ello se cumplían apenas tres meses y el recién nombrado inspector Fernández ya había podido comprobar que el grado de podredumbre y corrupción en la policía de la península era todavía mayor que al que estaba acostumbrado en el Protectorado. «¡Joder, y yo pensaba que ya lo había visto todo!», solía repetirse internamente día tras día, a medida que iba conociendo a los compañeros del cuerpo y sus prácticas policiales. Con cada acción trataban de buscar un extra de dinero con el que compensar las poco más de mil quinientas pesetas anuales con las que de media se remuneraba a los integrantes de la brigada.

La Brigada de Investigación Criminal estaba conformada por el comisario jefe, Laureano Vidal, de quien se decía era hijo bastardo de un exministro de la Gobernación, cuatro inspectores y veintiséis agentes. Junto con Adolfo Fernández, completaban el plantel de inspectores: Jacinto Macías, antiguo sereno del número cuatro de la calle Desengaño, donde radicaba el prostíbulo más frecuentado por el comisario Vidal; Bernardo Almazán, herrero de profesión hasta que su concuñado, Jacinto Macías, le consiguió la plaza de inspector por el módico precio de 300 pesetas, que fueron repartidas a partes iguales entre el comisario Vidal y el propio inspector Macías; y por una vacante todavía no cubierta, al menos no realmente cubierta, ya que la asignación destinada al cuarto inspector se repartía también entre el comisario, el «sereno» inspector y su concuñado.

Desde su incorporación a la brigada el inspector Fernández no tardó en convertirse en todo un dolor de cabeza para su superior y sus colegas, a quienes se dirigía como «la puta familia del sumicius», en referencia al duende asturiano siempre afanado en apoderarse de cosas que no le pertenecen. Lo cierto es que algo había de clan entre el comisario y los dos inspectores, quienes habían conseguido, con la ayuda de la mayor parte de los veintiséis agentes que conformaban la brigada, organizar todo un entramado de corruptelas. Previo pago de una cantidad pactada, eran capaces de mirar sin problemas a otro lado para permitir robos y hurtos, juego ilegal, proxenetismo, abusos sexuales y hasta algún que otro secuestro. Si se pagaba una cantidad mayor, no dudaban en actuar con toda contundencia, extorsionando, causando lesiones e incluso deteniendo ilegalmente a quien fuera necesario.

La peculiar «familia» era muy consciente de que cualquier cambio en el Ministerio de la Gobernación o en su Dirección General de Orden Público podía poner fin a sus carreras policiales y a sus paralelos negocios. A la velocidad con la que se sucedían los gobiernos de la época, producto de las denominadas «crisis orientales», a menudo propiciadas por el rey, el temor a ser cesados y sustituidos por «otros hombres de confianza» era toda una obsesión y su única preocupación.

En esos inicios de 1922, la posible caída del quinto gobierno de Antonio Maura estaba en boca de todos. Las fuertes divisiones internas dentro del propio Gobierno en torno a la acción en Marruecos y a la depuración de responsabilidades después del conocido desastre de Annual le situaban al borde del abismo. De este modo, no era de extrañar que los veteranos integrantes de la brigada dedicaran esos días de invierno a aumentar la velocidad de generación de ingresos paralelos con la mira puesta en un obligado pero apacible retiro.

Al inspector Fernández no le escandalizaba en exceso el comportamiento de sus colegas. Desgraciadamente, en mayor o menor medida, se trataba de comportamientos generalizados en casi todos los ámbitos de la sociedad, oficiosamente conocidos y con frecuencia tolerados, cuando no incentivados. Lo que realmente sacaba de sus casillas a Adolfo era la falta de una dedicación, siquiera mínima, a la actividad policial y particularmente a la resolución de casos graves. El cierre de todos estos casos sin haber dedicado un minuto a tareas de investigación era lo habitual, sobre todo cuando no había forma de extraer un beneficio económico adicional.

La relación de Adolfo con su superior y los dos inspectores resultaba delirante. A los muy pocos días de incorporarse en la brigada y haciendo gala de su temperamento explosivo, a punto estuvo de llegar a las manos con sus nuevos colegas. Todo motivado por su negativa a entrar en los negocios turbios de la brigada y por exigir de sus compañeros una dedicación mínima a tareas policiales.

Cinco agentes hubieron de intervenir para separar a Adolfo del resto de la manada y evitar que, después de toda una andanada de insultos no muy corteses, comenzaran los golpes. El incidente vino a definir, sin necesidad de pactar nada, cómo iban a transcurrir las cosas en adelante. La «familia» seguiría abiertamente y sin ningún pudor dedicada a sus actos lucrativos, conservando para sí aquellos casos en los que pudieran sacar tajada, mientras que el comisario Vidal se aseguraba de enterrar literalmente al inspector Fernández en asuntos de difícil resolución y de escasa probabilidad de rédito. De alguna manera, todos encontraron alguna ventaja en esta incómoda situación. Adolfo, por su parte, vio la posibilidad de dedicarse en cuerpo y alma a lo que realmente le apasionaba, trabajando como le gustaba, en solitario y sin necesidad de rendir cuentas a nadie. Mientras, el comisario entendió que su inspector podía servirle tanto de chivo expiatorio ante cualquier presión que recibiera desde instancias superiores, por cualquier causa, como para apuntarse algún tanto en el caso de que Adolfo consiguiera algún éxito.

A partir de entonces, el comisario, consciente del provecho que podía sacar de Adolfo, tomó para con él una actitud que rozaba lo teatral, representando el papel de hombre únicamente guiado por el orden, la justicia y el servicio público, y se esforzaba en demostrar un impostado e histriónico interés sobre los resultados que el inspector iba cosechando. Adolfo, aunque de carácter impulsivo y no precisamente tocado por el don de la diplomacia, decidió que lo más inteligente era seguir el juego, de cara a no distraerse demasiado de su trabajo y no generar nuevos incidentes que pudieran poner en peligro su carrera. Por el contrario, en la relación con los inspectores Almazán y Macías había poco espacio para el disimulo y la cortesía. Adolfo, consciente del valor que tenía para el comisario y de que este había ordenado a los otros dos inspectores no generarle problemas, encontraba gran diversión buscando a cada oportunidad una provocación.

Al llegar a las dependencias de la brigada a la mañana siguiente, el inspector no tardó en constatar que algo no iba como de costumbre. Todavía no daban las ocho de la mañana y la «familia» ya se encontraba reunida en el despacho del comisario Vidal, hablando agitadamente. Por lo general, resultaba del todo imposible encontrarlos antes del mediodía. El inspector decidió no prestar mucha atención y se dirigió con normalidad a su escritorio para terminar los informes con los que daría por concluidos sus dos últimos casos: un crimen pasional y el delito de lesiones de aquella prostituta.

Ambos asuntos habían sido resueltos con mucha rapidez y eficacia. «Joder, lo más difícil ha sido decidir si le partía los brazos o las piernas al chulo que le dio la paliza a esa pobre chiquilla», pensaba Adolfo mientras finalizaba su informe. Mientras el inspector dejaba asomar una media sonrisa, algo macabra, recordando lo sucedido en la celda, subía el tono de la conversación en el despacho del comisario. Adolfo no pudo dejar de girarse para ver lo que sucedía, y en ese momento su mirada se cruzó con la de su superior.

—¡Ah! Mi muy estimado inspector Fernández, ¿me podría dedicar unos minutos, si es tan amable? —exclamó Vidal desde su despacho, con una voz de contratenor afeminado.

—No faltaba más, señor comisario, voy para allá —respondió Adolfo, tratando de imitar el falso tono de su interlocutor.

Al entrar en el despacho y ver el panorama, Adolfo supo de inmediato que algo serio pasaba. La mesa del comisario se hallaba repleta de periódicos, tanto de la edición vespertina del día anterior como de la más reciente de la mañana, así como de unas quinientas pesetas en monedas y billetes. El cenicero rebosaba de colillas y el ambiente de denso humo en la estancia incluso nublaba la vista, aunque no impedía notar los semblantes de seria preocupación de la «familia».

—Comisario, inspectores, muy buenos días tengan ustedes. Con su permiso… —dijo Adolfo asomándose al despacho.

—Inspector Fernandez, adelante, adelante. Tome usted asiento, por favor. Antes de nada, ¿cómo van esos esos asuntos que le encomendé? Estoy convencido de su pronta y satisfactoria resolución, gracias a su inconmensurable, ya casi legendaria, competencia. ¡Flor y nata de esta santa brigada!

—Señor comisario, por favor, ¡va a hacerme usted enrojecer! Verá, quisiera previamente subrayar el gran acierto de su iniciativa al convocarnos aquí hoy a los inspectores para comentar los avances de nuestros casos. Sin duda, este tipo de encuentros contribuyen a poner aún más de relieve su incuestionable liderazgo de vanguardia, robusteciendo además el espíritu de equipo que reina en la brigada —Adolfo dejó pasar unos segundos y enseguida continuó–. Entiendo que para eso estamos aquí, ¿no es así?

—Hmmm, eh, bueno, así es, pero además…

—¡Excelente! —exclamó Adolfo interrumpiendo al comisario–. Si usted me lo permite y siendo yo el inspector más novel de la brigada, humildemente cedo la palabra a los inspectores Macías y Almazán, para que nos ilustren con todos sus avances, que a buen seguro habrán sido muchos y… muy lucrativos.

Las miradas de odio de los dos inspectores no se hicieron esperar y justo cuando el inspector Macías comenzaba a balbucear algo parecido a un insulto, fue rápidamente silenciado por el comisario.

—No, no será necesario hoy, quizás en otra ocasión. Vea usted, inspector Fernández, que, madrugadores como somos, ya hemos tenido la oportunidad de departir ampliamente sobre sus casos —intervino el comisario mientras descaradamente recogía las quinientas pesetas que se hallaban sobre su mesa y las introducía lentamente en su bolsillo—. En fin, no nos haga esperar más, se lo ruego, ¿qué hay de sus pesquisas?

—Ambos casos han sido ya resueltos, señor comisario, y confío en poder compartirle los oportunos informes en unos minutos. El homicidio de Atocha ha resultado ser un crimen pasional. Parece que el joyero tenía a toda una joya por esposa, dada a frecuentar a algunos caballeros, ya me entiende. No pudo soportar la idea de lucir toda una cornamenta, lo que le indujo a estrangularla. Intentó camuflar torpemente los hechos como si de un robo con violencia se hubiera tratado, pero, fíjese usted que encontramos las joyas pretendidamente sustraídas en la misma joyería. Por lo que respecta a la chiquilla apaleada, caso resuelto. Encontramos al culpable, un chulo de Arganzuela. En la celda encontrará lo que queda de él. Parece que no todas las chiquillas que hacen la calle corren la misma suerte que las damas de burdel, como las del de la calle Desengaño, ¡tan bien protegidas! Incluso se rumorea que compañeros de profesión, policías, participan del negocio. ¿Puede creerlo? —preguntó Adolfo con toda la acidez de la que era capaz.

—¡Qué disparate! Habladurías y, sin duda, infundadas conjeturas alimentadas por la prensa anarquista, tan profusa a socavar la integridad de nuestro noble cuerpo —respondió el comisario altivamente—. En cualquier caso, mis más sinceras felicitaciones, inspector. Estos éxitos sin duda contribuirán a acallar las pérfidas voces que injustamente se levantan contra nuestro gremio. Por cierto, una cosa más…

—Usted dirá, señor comisario.

—Ayer en la tarde cayó el Gobierno Maura y, por tanto, el ilustrísimo señor ministro de la Gobernación, don Rafael Coello y Oliván. Todo hace indicar que el nuevo gabinete será presidido por don José Sánchez-Guerra, quien designará como nuevo ministro de la Gobernación a don Vicente Piniés Bayona. Todavía no sabemos con certeza si los cambios quedan ahí o si se harán extensivos al Gobierno Civil y a la propia Dirección General de Orden Público. En cualquier caso, dado el desmedido apego del nuevo ministro a la justicia y al orden, se hace necesario actuar a toda prisa para demostrarle los increíbles resultados que somos capaces de cosechar en esta brigada.

—Vaya, el «sereno» y el «concuñado» van a tener que empezar a ejercer. Ahora entiendo la preocupación —dijo Adolfo esbozando una sonrisa y dirigiendo la mirada a los dos inspectores, que hacían enormes esfuerzos de contención.

—¡Por Dios, Fernández, no pierda el foco! De lo que aquí hablamos es de no ser eclipsados y fagocitados por los pistoleros de la Brigada de Anarquismo y Socialismo, que es el ojito derecho del Gobierno Civil y hasta del ministerio. Parece que detener y matar anarquistas es lo único que cuenta para hacerse valer en estos tiempos.

—¿En qué está pensando usted exactamente, señor comisario? Francamente, no veo yo a estos dos corriendo detrás de la CNT —preguntó Adolfo, mientras, de nuevo dedicaba a Macías y a Almazán una burlona sonrisa.

—No, yo tampoco los veo, honestamente. Ni falta que hace, porque he ideado un plan infalible; eso sí, que requiere de su total colaboración. Verá, inspector, con estos cambios constantes en las alturas, la única manera de conseguir un poco de tranquilidad para seguir… bueno, con nuestras cosas, pasa por recuperar la notoriedad que un día tuvimos. Resulta, pues, del todo preceptivo volver a los tiempos gloriosos del comisario Fernández-Luna. ¿Lo recuerda usted?

—¿Ramón Fernández-Luna? ¿Se refiere usted al Sherlock Holmes español? —Esta vez Adolfo sí que no exageraba un ápice su sorpresa. Después de años de auténtico latrocinio y nulo trabajo policial, el comisario Vidal quería a un Fernández-Luna en la brigada. Nada menos que a alguien capaz de emular el trabajo del que era considerado mejor policía de todos los tiempos. La detención del ladrón de guante blanco Fantomas, la resolución del robo del «Tesoro del Delfín» en el museo del Prado o el crimen del Capitán Sánchez eran solo algunos de los grandes éxitos cosechados por Fernández-Luna entre 1913 y 1918, gracias a la aplicación de novedosos métodos de investigación.

—Al mismísimo don Ramón, sí, a él me refiero. Como bien sabe, llevamos ya varios meses sin cubrir una vacante de inspector. Desgraciadamente, no hemos dado con el perfil oportuno —se lamentó el comisario, pasando por alto a dónde iban a parar los fondos destinados a la vacante—. Pero ha llegado el momento de reorganizar la brigada y dotarnos de savia joven, de progreso policial, de ciencia. ¡Mi deseo último pasa por convertirnos en el Scotland Yard de Madrid! Para ello, los inspectores Macías y Almazán se dedicarán a los delitos menores, controlando la calle, como hasta ahora. —Posición perfecta para continuar con sus negocios, le faltó decir al comisario—. Mientras que a usted y al nuevo inspector les quedará encomendada la tarea de delitos especiales, esos que tanto le gusta a la prensa. Macías, Almazán, pueden retirarse, que creo tienen asuntos urgentes que atender —dijo el comisario, señalando el camino de la puerta a los dos inspectores, quienes no tardaron en obedecer.

—Pero ¿tenemos ya nuevo inspector? —preguntó Adolfo sin salir de su sorpresa y sin prestar la más mínima atención a la despedida de los otros dos inspectores.

—Bueno, pues… no. Es el pequeño detalle que nos falta. Pero confío en que usted pueda encargarse de ese asunto. Verá, don Ramón Fernández-Luna acaba de dejar la policía para dedicarse por completo a su instituto, donde se imparten clases para el ingreso en el cuerpo y donde gestiona su propia agencia de detectives particulares.

—Sí, eso tengo entendido. Parece que su paso por Barcelona, a las órdenes del gobernador civil Martínez Anido y del general Arlegui, no salió como esperaba y ha terminado por renunciar al puesto.

—Efectivamente, mi querido inspector. Una vez más, la injerencia de militares y políticos en su obsesión por aplastar a la chusma anarquista, enturbian la buena labor policial. Los sucesos acaecidos en Barcelona no pueden encontrar réplica en Madrid y a ello encomiendo desde hoy toda mi fuerza y energía. —Resultaba del todo increíble hasta qué punto el comisario Vidal podía creer en sus propias mentiras.

—Claro, claro, señor comisario —respondió Adolfo, pensando rápidamente en que la reorganización propuesta por Vidal, si bien diseñada para perpetuarse y continuar con el saqueo de «la familia», podía también derivar en la dedicación de más medios y recursos a actividades estrictamente policiales—. Dígame, por favor, cómo puedo serle de ayuda.

—¡Sabía que podía confiar en usted, inspector! Verá, el candidato que precisamos lo encontraremos entre los discípulos de Fernández-Luna, entre alguno de los detectives de su agencia. Necesitamos de alguien joven, extremadamente preparado y que domine los novedosos métodos de don Ramón.

—¿Por mil quinientas pesetas al año? Tengo entendido que esos «policías particulares» ganan eso y más en un par de meses de trabajo.

—Lo sé, lo sé, pero hay dos cosas que no tienen ni tendrán. Una, casos notorios. Dos, medios suficientes. La ausencia de ambas no les permite siquiera pensar en alcanzar la mitad de fama del maestro a quien veneran.

—Señor comisario, tampoco nosotros estamos sobrados de casos notorios ni… de medios.

—Se equivoca, inspector —sentenció Vidal con aires de superioridad—. Respecto de los medios, a usted y al nuevo inspector les serán asignados quince de los veintiséis agentes. Además, cuento con algunos fondos disponibles para modernizar la brigada…

—¡Vaya! —volvió a sorprenderse Adolfo, sin atreverse a preguntar de dónde salían ahora los fondos. ¿Estaba el comisario dispuesto a invertir en la brigada parte de sus ganancias ilícitas con tal de conservar el puesto? —. ¿Y qué hay de los casos?

—Aquí viene lo bueno, inspector. Sin duda que usted, viniendo de donde viene, quiero decir, del Protectorado, estará familiarizado con la figura del marqués de Parderrubias.

—Don Juan Francisco José de Vergara y Yuste. Creo que todavía es vicepresidente de la Compañía Española de las Minas del Rif y no sé cuántas cosas más. Una de las fortunas de España y una de las personas con más influencia en el Protectorado.

—Correcto. Pues figúrese usted que el marqués de Parderrubias lleva cerca de tres semanas desaparecido.

—¿Cómo? —La sorpresa de Adolfo fue total.

—Como le digo. Inicialmente se pensó que la desaparición se había producido en Melilla, por lo que todas las investigaciones se llevaron desde allí con la máxima discreción, incluso con la intervención directa del alto comisario de España en Marruecos. Sin embargo, hace apenas dos días, el curso de la investigación ha tomado un giro inesperado, confirmándose que Madrid fue el último lugar donde fue visto el marqués.

—Entonces, ¿el caso es nuestro?

—Así es. Ayer mismo en la tarde me lo confirmaron desde el Gobierno Civil, donde hay un interés desmedido en resolver el caso de manera discreta y con la máxima celeridad. Imagínese, con el gobierno renovándose en pleno, lo último que se quiere es que este caso se convierta en su primer fracaso. Además, para el gobernador civil puede suponer una más que buena oportunidad para mantenerse en el cargo, si bajo su mandato se aclara satisfactoriamente este misterio.

—¡Debemos comenzar a toda prisa! ¿Quién fue la última persona en ver al marqués? ¿Dónde lo vio? ¿Con qué propósito? —preguntó Adolfo rebosando adrenalina y completamente excitado por el encargo.

—No se precipite, inspector, cada cosa a su tiempo. Estamos a la espera de recibir de Melilla todos los informes generados hasta el momento. No contaremos con ellos hasta dentro de tres días. Tiempo más que suficiente para que usted encuentre al nuevo inspector que necesitamos.

—Pero, comisario ¡perderemos un tiempo precioso! Usted mismo lo ha dicho, debemos resolver el asunto con la máxima rapidez. Además, ¿usted me ve a mi reclutando inspectores mariconzuelos metidos a científicos?… Dicho sea, con todo el respeto, claro. Lo que yo sé, no se aprende ni en los libros ni en los laboratorios. Es instinto y horas de calle. ¿Cómo voy a dar yo con el tipo de inspector que usted busca? Además, si me lo permite, creo que sería bastante más rápido y eficaz que usted mismo tomara contacto con Fernández-Luna. Después de todo, seguro que se conocen y que hasta han coincidido en el cuerpo tiempo atrás.

—No puede ser.

—Pero, le insisto en que…

—¡Le digo que no puede ser! —sentenció Vidal en un tono de irritación impropio del personaje, fuera de guion. Adolfo, sorprendido, decidió callar, esperando que la tensión se liberase y confiando en que el silencio ayudaría a que el comisario se viera en la necesidad de dar alguna explicación—. Verá, inspector, digamos que don Ramón y yo tenemos un pasado irreconciliable. Efectivamente, fuimos compañeros en la, entonces, Brigada Metropolitana, pero desde un principio tuvimos fuertes divergencias en asuntos policiales que no vienen al caso. No nos hablamos desde hace años y, además, él piensa que tuve algo que ver con su traslado a Barcelona, cuando estuve en la Brigada de Información. No es una opción que yo intervenga.

—Entiendo —respondió Adolfo sorprendido al enterarse sobre el pasado de Vidal en la Brigada de Información. Comprendió enseguida que el comisario no podía haber tenido más que problemas con alguien tan dedicado a la labor policial como Fernández-Luna—. Pero ¿realmente es necesaria ahora la incorporación del nuevo inspector? ¿No puede esperar?

—Dentro de una semana nos será imposible mantener en secreto la desaparición del marqués. El asunto estará en todas las portadas de la prensa del país. Cada día que pase va a ser un infierno para la brigada. Estaremos sometidos a un escrutinio público devastador. No puedo permitirme que un posible fracaso se achaque a que tan solo cuento con un asturiano temerario y bravucón como usted, además de la «sagacidad» de Macías y Almazán.

—¡Vaya! Le agradezco la sinceridad, comisario —contestó Adolfo algo decepcionado, pero comprendiendo la estrategia de Vidal y constatando que su corrupto superior nada tenía de tonto.

—No me malinterprete, Fernández. Esto es muy gordo y tenemos que hacer ver ante la opinión pública que el caso no solo está en las mejores manos, sino que, además, la profesionalidad de la brigada está fuera de toda duda. Incorporando a un nuevo inspector, joven, pero con preparación y sin pasado en el cuerpo, conseguiremos desviar la atención, al menos por algún tiempo. Tome, aquí tiene la dirección del Instituto Fernández-Luna. Manténgame informado.

—Claro —contestó Adolfo mientras guardaba en su chaleco el papel con la dirección—. Una última pregunta, comisario. ¿Qué saben del caso del marqués Macías y Almazán?

—No me tome por estúpido, inspector. No saben nada y así ha de seguir.

Capítulo 2: El empresario

Deauville, junio de 1920

Aunque asomaba ya el inicio del verano en Deauville, la ribera parisina, como era conocida desde hace unos años esta comuna normanda, no se encontraba todavía tomada por la alta sociedad europea. Faltaban apenas unas semanas para que aristócratas, industriales y celebridades de medio mundo se dieran cita de nuevo en la reina de las playas normandas, atraídos por su suave clima en verano, el Grand Casino, sus majestuosos hoteles, las boutiques de lujo y las carreras de caballos en el hipódromo de La Touques.

Eugène Cornuché, también conocido como el «Napoleón de los restauradores», dueño de Maxim’s, había logrado desde 1912 convertir a Deauville en el lugar de veraneo preferido de la alta sociedad parisina desde la inauguración de su Grand Casino. La visión de Cornuché fue realmente prodigiosa. Al casino le siguieron la apertura de sus hoteles modernos y confortables, como el Normandy y el Royal, que a su vez atrajeron el interés del comercio de lujo. Les Magasins du Printemps se instalaron en la localidad y, al mismo tiempo, también lo hicieron las joyerías de Van Cleef & Arpels y las boutiques de Coco Chanel. El Café de la Potinière se convirtió en auténtico lugar de moda, donde conseguir mesa en verano constituía un claro signo de distinción. No faltaba tampoco la oferta para la práctica de todo tipo de deportes. Además de la hípica y el polo, los veraneantes disfrutaban también del tenis, el golf y la navegación. No es de extrañar que este lugar de esparcimiento de la alta sociedad parisina enseguida consiguiera una reputación internacional, atrayendo al propio sah de Persia, al rey de Rumanía y a otros miembros de las casas reales europeas.

Sentado en una de las mesas redondas del fabuloso restaurante Coté Royal, algo inquieto y mirando a cada instante por la ventana envuelta por una cortina aterciopelada, dispuesta a modo de telón de teatro, esperaba don Julio Marsé.

El lugar y la época del año elegidos para este encuentro de negocios eran perfectos y garantizaban a la vez clase y discreción, pensaba Marsé mientras daba buena cuenta de su sidecar, cóctel de moda, mezcla de coñac, triple seco y limón. Para alguien nacido de una familia muy humilde en Barcelona, frecuentar estos ambientes con tanta asiduidad suponía una forma muy especial de saborear el éxito.

El camino a la cima no había sido fácil. De padre desconocido y abandonado por su madre a muy temprana edad, fue criado por su tío, un chirlero pendenciero que para evitar prisión y probablemente algo más, aceptó prestar sus servicios como estibador en el puerto de Barcelona, como a menudo lo hacían gran parte de los presidiarios para esquivar la condena. La estiba suponía la carga y descarga a lomos de la mercancía de los barcos, en jornadas interminables y en condiciones precarias, que con demasiada frecuencia acababan en accidentes mortales. Uno de esos accidentes acabó con la vida del tío estibador, quien murió sepultado entre sacas repletas de carbón. El pacto para eludir prisión que había sellado el tío, pasaba por incorporarse a la estiba, aceptando además que, en caso de fallecimiento, uno de sus hijos le reemplazaría en el oficio. Al no tener más descendencia y estando Julio bajo su tutela, recayó en él esta obligación. Así fue como, con quince años, Julio, entonces de apellido Moreno, se convirtió en estibador. La falta de fortaleza física suficiente hizo que Julio se dedicara a trabajos más especializados en la estiba, generalmente relacionados con otras mercancías, como el algodón y el tabaco. Dotado de un innato ingenio y de una habilidad extrema en las relaciones sociales, no tardaría Julio en hacer sus primeros negocios con el contrabando de tabaco. Enseguida trabó amistad con marinos mercantes que necesitaban de contactos en el puerto que los ayudaran a descargar con discreción sus mercancías, labor para la que Julio comenzó a brillar con luz propia. De entre todos sus contactos, la relación con los marinos del carguero Marsé, perteneciente a una naviera propiedad de una decadente y casi arruinada familia de la alta burguesía catalana, fue la más intensa y derivaría en el principio de su fortuna. En tan solo cuatro años, Julio conseguía pasar de mozo estibador a ser el centro y punto calve de la red de contrabando de tabaco. Con sus cada vez mayores ganancias decidió dar el salto y abandonar el puerto. Aprovechando las penurias económicas de los dueños de la naviera del Marsé, adquirió de estos su carguero a muy bajo precio, fundando la Compañía Naviera Marsé. Desde ese momento, Julio Moreno caía en el olvido para dar paso a don Julio Marsé. Su axioma personal se convirtió en realidad: «Qué fácil resulta hacer dinero teniendo dinero». Continuó con el contrabando, ampliando el negocio del tabaco a las armas. Declarada la Gran Guerra en 1914, a través de su naviera, suministró armas y municiones al mejor postor, de uno y otro bando, aprovechando, como él mismo solía decir, «la bendita neutralidad española». El final de la contienda le permitió ampliar su naviera con hasta trece buques más, adquiridos del bando derrotado a precio de saldo. También aprovechó la guerra colonial de España en Marruecos para continuar ampliando su negocio de tabaco y armas. Las ganancias se disparaban y don Julio las reinvertía en nuevos negocios todavía más rentables: ferrocarriles, participaciones accionariales en bancos, negocios siderúrgicos y explotaciones agrícolas.

Para ese verano de 1920, don Julio Marsé, además de atesorar una gran fortuna, ostentaba el tratamiento de «excelentísimo señor», al resultar mayoritariamente elegido, previo pago de dos pesetas por voto, como diputado a Cortes por la provincia de Jaén, donde apenas conocía sus propios olivares.

Riqueza e influencia política maridaban a la perfección para seguir haciendo crecer el GIM, Grupo Industrial Marsé, que poco a poco iba adquiriendo notoriedad en la esfera internacional. Precisamente, el afán de notoriedad había despertado en Marsé un gran interés por el negocio de los hoteles y del juego. Este interés le había traído a Deauville para citarse con monsieur Auguste Picard, abogado y hombre de confianza de Eugène Cornuché, dueño de los mejores casinos de Francia, y con Georges Marquet, presidente de la Asociación de Hoteleros Europeos y dueño, entre otros, de los hoteles Ritz y Palace de Madrid. La asiduidad con que Marsé frecuentaba estos establecimientos en Madrid le había llevado a trabar amistad con George Marquet, con quien había discutido su idea de invertir en la industria hotelera y en la del juego. Marquet lo sabía todo de hoteles, pero respecto del juego, aconsejó a Marsé entrar en contacto con la casa Cornuché, ofreciéndose él mismo como intermediario.

Apurado el último sorbo de su sidecar, Marsé levantó la cabeza hacia la entrada del restaurante y enseguida reconoció a su viejo amigo Marquet, en compañía de un joven y apuesto hombre, vestido de manera impecable a la última moda: Auguste Picard.

Marsé se apresuró a levantarse para recibirlos con una enorme sonrisa dibujada en su cara y desplegando su natural encanto, que tan buenos resultados le daba siempre. Hechas las presentaciones, no tardó Marsé en comenzar a manejar la situación con su acostumbrada maestría, haciendo que sus interlocutores se sintieran importantes y protagonistas de la conversación, sin darse cuenta de que el antiguo estibador los llevaba siempre a su terreno. Con un discurso campechano y familiar, pero que siempre dejaba traslucir el mucho mundo y dinero que Marsé tenía, hacía sentirse muy cómodos y relajados a los demás. Después de unas cuantas anécdotas graciosas sobre su estancia en Francia, de dejar caer su admiración por el país y de interesarse por la situación política y económica, que permitió a Picard explayarse sobre la gran prosperidad francesa después de la Gran Guerra, Marsé decidió que era el momento perfecto para comenzar a hablar de negocios.

—Monsieur Picard, me alegra profundamente saber que Francia haya sido capaz de encontrar el camino de regreso a la estabilidad y a la bonanza económica. Imagino que en este ambiente los negocios de monsieur Cornuché deben estar en pleno auge.

—Vous vous trompez pas, monsieur. Nuestros restaurantes y hoteles, gracias a nuestros casinos, no han conocido tiempos mejores. Nuestros intereses en París están garantizados todo el año y, mientras que Deauville genera gran parte de nuestros beneficios en verano, Cannes nos permite hacer lo propio en invierno —dijo el abogado con un tono de orgullo y superioridad—. Monsieur Marquet me ha hecho saber que está usted interesado en invertir en el negocio. N’est-ce pas?

—Así es, monsieur Picard, digamos que mi grupo industrial quiere continuar diversificando sus negocios, y pensamos que la combinación de hoteles y juego es un caballo ganador en estos tiempos.

—¿Tendremos que suponer que pretende usted ser nuestra competencia española? —El francés se limpió con finura la comisura de los labios y miró con arrogancia a Marsé, esperando una respuesta.

—En absoluto, mi buen amigo, lo que yo busco es un buen socio para un gran proyecto.

—Verá, monsieur Marsé, hemos analizado en diversas ocasiones el proyecto de un casino en España pero, francamente, no lo vemos claro. Ustedes ya tienen el Gran Casino en San Sebastián, el Gran Casino de la Rabassada en Barcelona y los de Madrid. Por otra parte, y ruego no se ofenda, no creemos que ninguna de estas ciudades sea capaz de mejorar su oferta para atraer más a la alta sociedad europea.

—Lo entiendo y hasta lo comparto, pero el proyecto del que quiero hablarle no radica en ninguna de estas ciudades. De hecho, no estoy pensando en la península ibérica —dejó caer Marsé sin dejar de sonreír.

—Vous m’ettonez, monsieur! Creemos que no quedan ya ciudades europeas que reúnan las condiciones necesarias para continuar deleitando a nuestra distinguida clientela.

—Y de nuevo le doy la razón, monsieur Picard. Yo quiero hablarle de mi proyecto en el norte de África, concretamente en Melilla.

—Vous plaisentez, mon cher ami! Soyons sérieux, Melilla?

—¡Veo que la idea no le deja al menos indiferente! —respondió entre risotadas Marsé, divertidísimo con la reacción del francés.

—Pas du tout, monsieur!Désolé, mais… no quiero hacerle perder su valioso tiempo. Como usted comprenderá, hemos estudiado también en múltiples ocasiones la posibilidad de instalarnos en Casablanca, Agadir y Tánger, pero honestamente, los números no cuadran. La inversión para garantizar la calidad de nuestros establecimientos no compensa en absoluto. Piense que nuestra oferta va dirigida a lo más selecto de la sociedad, cada vez más exigente y, franchement, no creemos que ninguno de estos lugares tenga lo que hay que tener para atraerlos —sentenció el francés, hablando como un maestro habla a un discípulo.

—De nuevo, tiene usted razón, Auguste. Los números son caprichosos. Pero yo no estoy interesado en la inversión de la casa Cornuché, yo solo estoy interesado en su sello.

—¿Nuestro sello? Je ne comprends pas.

—Me refiero a su gastronomía, su gusto, su distinción, su forma de entender el juego. En unos pocos meses, un grupo de socios industriales comenzaremos la construcción de un magnífico hotel y de un casino en el ensanche modernista que hemos imaginado para Melilla. El puerto de la ciudad será pronto totalmente renovado y desde mi naviera trabajamos con empeño en conectar Melilla con los principales puertos españoles y con la Costa Azul francesa. Además, se está en estos momentos discutiendo la posibilidad de conectar por ferrocarril las ciudades de Hendaya y Algeciras. Como podrá comprobar, las inversiones para modernizar nuestro Protectorado en Marruecos no faltan.

—Con su permiso, querido Julio —intervino Marquet por vez primera en la conversación—, me gustaría que Auguste comprendiera las facilidades que desde España se dan a este tipo de proyectos. Yo mismo tuve ocasión de comprobar, con la construcción del Palace Hotel de Madrid, que se trataba prácticamente de un asunto de Estado, lo que me permitió culminar el proyecto en apenas dieciocho meses.

Picard, al igual que toda la industria hotelera europea, conocía perfectamente cómo Marquet había contado con el total apoyo de Alfonso XIII y de personas cercanas al monarca para levantar el majestuoso Palace de Madrid. Después de unos instantes de duda, Auguste volvió a dirigirse a Marsé.

—Mais alors, ¿ustedes corren a cargo de toda la inversión?

—Así es, Auguste. De su parte, tan solo necesitamos el aval de distinción Cornuché, que pasa por el uso de su marca y por destacar a personal especializado para asegurar el correcto funcionamiento de los establecimientos. Queremos convertir a Melilla en un pequeño Deauville, y sin ustedes no es posible. Lógicamente, a cambio, se les otorgará una participación minoritaria en el capital de la sociedad que explotará estos negocios y un asiento en el Consejo de Administración.

—Monsieur Marsé, sigo sin ver cómo Melilla podrá ser un reclamo para… la crème de la crème de la alta sociedad.

—Auguste, por favor, llámeme, Julio, se lo ruego —dijo poniendo una mano sobre el brazo del francés de manera amistosa—. Verá, nuestro proyecto en Melilla goza del máximo respaldo a nivel nacional. Como podrá imaginar, todas las infraestructuras que le comento no se consiguen sin el aval político y el respaldo financiero suficientes. Es una cuestión de Estado. Déjeme compartir el nombre de nuestros establecimientos: el Gran Hotel Reina Victoria y el Gran Casino Real.

—Julio, ¿quiere esto decir que su majestad el rey de España participará del negocio? —preguntó Picard precipitadamente y sin pensar, sabedor de que la implicación real en el proyecto lo cambiaba todo.

—Usted es abogado, amigo mío, como a buen seguro comprenderá, ni puedo ni debo contestarle a esa pregunta, al menos en estos momentos… —Marsé supo de inmediato que la mención al rey lo había cambiado todo—. Aunque no es precisamente un secreto de Estado el interés de nuestro monarca por el desarrollo del Protectorado.

—Ni el gusto de su majestad por el juego y los negocios…

—A buen entendedor, pocas palabras bastan o cómo dirían ustedes: a qui sait comprendre, peu de mots suffisent! —exclamó casi cómicamente Marsé, haciendo reír al francés y ya muy consciente de que este comenzaba a morder el anzuelo. Ahora llegaba el momento de manejar al pez. «Deja que nade y libere un poco de energía antes de sacarlo del agua, Julio», pensó para sí el empresario.

—Affaire qui se fait sans bruit, succès en est le fruit!

—Efectivamente, Auguste —respondió Marsé sin estar muy seguro de haber comprendido a su interlocutor.

—Néanmoins… hay algo que me inquieta, Julio… —dudó el abogado—. No soy un experto, pero se dice en Francia que ustedes los españoles no tienen bajo control la situación en el Rif. Tengo entendido que precisamente Melilla está algo aislada y literalmente rodeada de tribus rifeñas, con frecuencia hostiles.

—Por poco tiempo, Auguste, por poco tiempo. Déjeme, por favor, que le ilustre un poco sobre la situación. Mi condición de diputado y mis negocios en la zona me hacen contar con información de primera mano. Sin duda, terminar de apaciguar la zona es una de nuestras prioridades. Es cierto que existen revueltas que nos impiden dotar a la zona de la estabilidad que nos gustaría. Sin embargo, todo está por terminar. Nuestro ejército ya terminó con El Raisuni, uno de los cabecillas rifeños, en octubre del año pasado, y le puedo asegurar que en no más de un año tomaremos definitivamente el control de Alhucemas.

—¿Cómo puede usted estar tan seguro, Julio?

—Verá, Auguste, quien derrotó a El Raisuni, el general Silvestre, acaba de hacerse cargo de la Comandancia General de Melilla. La pacificación de la región oriental ya ha comenzado con gran éxito. En cuestión de meses tomaremos la bahía de Alhucemas y el Protectorado será tan seguro como pasearse por sus Champs-Élysées—dijo Marsé entre risas mientras servía otra copa de vino al francés.

—Entiendo, pero me preocupa la política en este asunto. Creo que su guerra en Marruecos no es muy popular, y a la velocidad a la que caen los gobiernos en su país, desconozco si será posible mantener esta campaña bélica. Basta que un nuevo presidente o un nuevo ministro de la Guerra reciban algo de presión para que sus planes se frustren —replicó el francés, todavía desconfiado.

—En este punto se equivoca usted, mi buen amigo. No hay presidente ni ministro en España que pueda alterar el curso de esta campaña —respondió Marsé casi automáticamente, como habiendo esperado desde hace tiempo el comentario—. Se trata de un asunto que únicamente depende del Ejército y de su majestad. No es casualidad que el general Silvestre se encuentre al mando de la comandancia general de Melilla. El general fue durante varios años ayudante de campo de su majestad y le aseguro que su encargo es claro. No hay duda de dónde vienen las órdenes que ejecuta Silvestre.

—Du roi-soldat, du roi-africain… —los ojos de Picard cobraron un brillo especial, lo que no le pasó desapercibido a Marsé.

—El conjunto del proyecto está perfectamente concebido. Son muchos los intereses en juego y nada ha quedado al azar. Su preocupación sobre la estabilidad de la zona es plenamente compartida por el resto de inversores y, créame, ninguno de nosotros se embarcaría en tamaña empresa sin tener la certeza de que el plan de pacificación se llevará a cabo. Cueste lo que cueste.

—Très interessant! Veo, Julio, que han pensado ustedes en todo. El proyecto resulta más que atractivo y mañana mismo partiré hacia París para comentarlo con monsieur Cornuché. Si le parece bien, tomaré contacto con usted por correspondencia para trasladarle nuestra decisión y, llegado el caso, para recabar más detalles.

De esta manera, luego de más anécdotas divertidas a cargo de Marsé y después de disfrutar de los grandiosos postres del Coté Royal, daba por concluida la comida de negocios. Marsé se disponía a emprender su regreso a Madrid, divertido con la idea de esa absurda fascinación de los franceses por las casas reales ajenas. Sin duda veían en ellas una grandeur que no les daba su république y había que sacar provecho de ello. Todo había transcurrido según lo esperado y no podía disimular esa sensación de triunfo, sabedor de estar en el buen camino para conseguir, una vez más, lo que quería.

Capítulo 3: La reportera

Madrid, marzo de 1922

Apenas marcaban los relojes las diez de la mañana cuando el redactor jefe del diario La Voz, Manuel Bueno, salía del despacho de su director dando un portazo, encolerizado y haciendo un encomiable esfuerzo de contención para evitar que de su boca salieran todo tipo de improperios. La discusión había sido provocada por la presencia en el equipo de redacción de Mónica Adrio de los Mozos, quien desde hacía tres semanas se había incorporado a La Voz, al frente de la sección de «Sucesos». La presencia de una mujer en la redacción incomodaba a Manuel Bueno, el hecho de que fuese la responsable de «Sucesos» le irritaba, pero que además tuviese veintinueve años y fuese agraciada y soltera le parecía del todo inaceptable.

Aquella mañana, el redactor jefe entró decidido al despacho de su director para pedir el cese inminente de la jovenzuela a quien, en el mejor de los casos, le reservaría un espacio en el diario para recomendar recetas de cocina. Los acontecimientos no se desarrollaron precisamente como Manuel Bueno hubiese esperado, ya que su director lo interrumpió abruptamente sin esperar a que este terminara su alegato.

—Mira, Manolo, te voy a explicar tres cositas…

Resulta que la jovenzuela se había formado en las mejores universidades de Europa, que había mamado el periodismo desde la cuna, que lo había ejercido con talento en la prestigiosa revista La Esfera y que, además, venía «recomendadísima». Y así era, Mónica Adrio de los Mozos pertenecía a una familia adinerada y era nada menos que la ahijada de don Nicolás María de Urgoiti, director de La Papelera Española, monopolio del papel en el país, y dueño de distintos diarios y revistas entre los que se encontraban El Sol, La Esfera y el propio diario La Voz. Por si esto no bastaba, resultaba además que Mónica atesoraba un grandísimo talento que le había llevado a destacar enseguida. Su paso por La Esfera le permitió aprender de Unamuno, Maeztu, Benavente y la Pardo Bazán, quienes colaboraban asiduamente en la revista más exclusiva del país. Mónica era muy consciente de que había conseguido, quizás demasiado pronto, hacerse un hueco entre los grandes, pero su pasión por el periodismo le hacía querer huir de las publicaciones elitistas para conocer de primera mano el oficio desde la calle. En contra de todos los consejos de sus mentores, decidió utilizar toda su influencia para incorporarse a La Voz, en la sección de «Sucesos».

La discusión finalmente se saldó con un claro mensaje por parte del director.

—Tira, Manolo, y no me toques más los cojones que, de irse de aquí alguien, el que se va eres tú.

Con este estado de ánimo se dirigía Manuel a la reunión de su mesa de redacción, donde se encontraría con todos los jefes de sección, incluida Mónica Adrio de los Mozos. Siendo el diario vespertino, quedaban pocas horas ya para la salida de una nueva edición. Las noticias del día venían marcadas por la caída del Gobierno de Maura, que habían sido ya ampliamente cubiertas por el diario El Sol en la mañana. Este diario era el «hermano mayor» de La Voz, donde escribían las mejores plumas del país, lideradas por don José Ortega y Gasset, que garantizaban la calidad de su contenido. El Sol era el diario para personas cultivadas, reformistas e interesadas por la política y el entorno internacional, mientras que La Voz iba dirigido a un público mucho más amplio, tendiendo a satisfacer el interés de los lectores por las loterías, las críticas taurinas y los sucesos más escabrosos.

—Señores —comenzó la reunión Manuel obviando por completo la presencia de Mónica en la sala—, no quiero más que una breve reseña sobre el cambio de gobierno en la edición de hoy. Nuestros lectores están ya más que saturados con tantos cambios y hay que darles lo que nos piden. ¿Qué tenemos?

—Don Manuel, si me lo permite, creo que tenemos la noticia perfecta para la cabeza principal de hoy —intervino muy resuelta Mónica, dispuesta a dejar claro que la indiferencia de su redactor jefe no la iba a amedrentar.

—Luego, luego, señorita… —contestó Manuel Bueno sin tan siquiera dirigir la mirada a la jefa de «Sucesos»—. Hoy hay que salir con toros y revistas musicales. Segismundo, ¿tenemos noticias de si arrancan ya las obras para la construcción de la nueva plaza en Madrid?

—El mes próximo se inician las obras en el barrio de la Guindalera, al lado del barrio de Ventas. Tenemos los planos. Muy mudéjar, la plaza. Va a ser la más grande de España. Se especula mucho con el nombre, esto nos puede dar mucho juego —contestó el crítico taurino con aire triunfador.

—Pues no se hable más. Ya tenemos cabeza principal. Quiero el plano en la portada y ruido, mucho ruido, con los posibles nombres de la plaza. Paco, ¿cómo andamos de zarzuelas y revistas musicales?

—El éxito de Las corsarias es ya internacional. En la Argentina no se habla de otra cosa y parece haber nacido una estrella allá gracias a esta obra española. Celia Gámez, se llama. Tiene quince añitos y hace las delicias entre el público argentino. Además, parece que al maestro Alonso lo van a condecorar con la Gran Cruz de Alfonso XII por su inigualable pasodoble de la banderita, pieza musical clave de la obra. Figúrese que se dice que hasta su majestad se afeita por las mañanas cantándolo. —El crítico musical de La Voz carraspeó un poco y se arrancó sin complejos entonando el famoso pasodoble:

Banderita tú eres roja,banderita tú eres gualda.Llevas sangre, llevas oroen el fondo de tu alma.

La mesa de redacción al completo, a excepción de Mónica, que asistía atónita al espectáculo, se fue animando a medida que avanzaba la estrofa y se convirtió en el coro del improvisado tenor, quien al verse acompañado no pudo evitar ponerse en pie y continuar con tintes dramáticos:

El día que yo me muera,si estoy lejos de mi patria,

Llegaba el momento de éxtasis total y todos al unísono, ya en pie, remataron la faena con un desacompasado y ensordecedor:

¡solo quiero que me cubrancon la bandera de España!

Bravos, aplausos, risotadas y hasta alguna lágrima emocionada pusieron fin a la interpretación. Mónica, todavía perpleja, esperó a que sus compañeros recuperaran la compostura y volvieran a sentarse para, sin dar mucha tregua, tratar de hacerse con la situación, aprovechando que la guardia más baja no podía estar.

—Bueno, pues como parece que soy la única que no es aquí «corsaria», si no les importa, me gustaría hablar de periodismo. —La frase de Mónica dejó sin palabras al resto. Un instante de rubor que fue convenientemente utilizado por la periodista para exponer su opinión de manera cruda—. Nada tengo en contra de la nueva plaza de toros y de Las corsarias en portada, si no fuera porque la plaza tardará más de cinco años en construirse y si no fuera porque su revista musical favorita se estrenó hace dos años. Señores, nada nuevo vamos a contar sobre estos dos temas, todo parece haberse escrito ya. No son noticias dignas de portada, ni siquiera son noticias y menos en el día que se anuncia el cambio de gobierno. Si lo que de verdad queremos es distraer un poco a nuestros lectores de tanta política, lo mejor es hacerlo con una buena historia.

—No me diga más, seguro que usted, señorita, ha encontrado la solución y pretende darnos toda una lección de cómo llegar a nuestro público. —El redactor jefe trataba de parar en seco a la joven periodista con aire displicente—. Le recuerdo que lo tiene todo por aprender en este oficio y que su posición social no la sitúa precisamente en buen lugar para conocer el gusto de nuestros lectores.

—Tiene toda la razón, don Manuel, aún me falta mucho por aprender. Quizás por eso he dedicado las últimas semanas a repasar las tiradas de nuestro diario desde 1917 y a invertir mucho tiempo hablando con nuestros redactores más veteranos. ¿Sabe usted a qué se dedicaron las portadas de los diarios con mayor tirada?

—¿Acaso pretende ahora examinarme? —preguntó irritado el redactor jefe.

—Por supuesto que no, seguro que es muy consciente de ello. El robo del «Tesoro del Delfín» y el caso del ladrón de guante blanco Fantomas fueron en su momento los casos que mayor interés suscitaron entre nuestros lectores. Desde entonces no hemos conseguido nunca rebasar la cifra de los ocho mil ejemplares.

—Señorita, gracias por la lección, pero le recuerdo que yo mismo entrevisté en aquellos años al entonces comisario Fernández-Luna, auténtico genio en la resolución de ambos casos. Pero no tenemos ya historias de ese tipo, ni figuras como la del comisario que susciten tal interés. Lo dicho, la nueva plaza de toros y Las corsarias para la portada de hoy.

—¿Y si le dijera que se equivoca, don Manuel, que tenemos un caso a aún más interesante y que además está siendo investigado por la agencia de detectives privados del mismísimo Fernández-Luna?

—Me costaría creerlo.

—Se trata del «misterio del ópalo maldito».

—Mónica, ¿no se referirá usted a la joya de la condesa de Castiglione? —preguntó entusiasmado Enrique Díaz-Carnedo, crítico literario del diario.

—Sí, Enrique, ¿conoce usted la historia?

—Por supuesto, hace unos años escribí una columna sobre La Divina Condesa, la biografía de la Castiglione que escribió Robert de Montesquiou. ¡Qué mujer! La vida de la condesa fue increíble. Amante de reyes y emperadores, espía, artífice de la reunificación italiana… Jamás he visto fotografías de una mujer tan bella. Aunque lo del ópalo, siempre pensé que era una leyenda.

—Tengo información que prueba la existencia de la joya —respondió Mónica, enigmática.

—¿De veras? —La excitación del crítico literario aumentaba por momentos—. ¿Existió entonces el ópalo? ¿Se conoce su paradero?

—Pero ¿se puede saber de qué diablos están hablando? —interrumpió irritado don Manuel al ver que Mónica comenzaba a acaparar la atención del resto del equipo.

—Manuel, estamos hablando del ópalo que, según la leyenda, fue responsable de la muerte de hasta cinco miembros de la Casa Real. ¡Incluido Alfonso XII! —respondió cada vez más agitado el crítico literario.

—¡Claro, hombre! —intervino, Paco, el crítico musical, mostrando mucho interés y entusiasmo—, el de la celebérrima copla, que así reza:

Historia de amor malditopor una bruja despechada,la de Alfonso y María Mercedescon una joya envenenada.

Lució el ópalo la reina,marchitándose al instante.Luciolo luego el rey,hallando muerte fulminante.

—¿Tú también, Paco? —se desesperaba el redactor jefe, constatando el frenesí que empezaba destilar la historia—. La verdad es que tu copla no me dice nada. No recuerdo haberla escuchado nunca.

—Pero, Manuel, si esto era de lo más popular en la época. ¡Hasta yo de mozo me recuerdo canturreándola! —También el crítico musical sucumbía al embrujo de la historia—. Cualquier noticia sobre este asunto, tan arraigado en la memoria popular, despertará un interés colosal.

—¡Desdichas de la realeza! No hay cosa que más guste al pueblo llano. No hay literatura que atraiga más —sentenció el crítico literario, totalmente entregado—. Todavía se recuerdan los funerales de María de las Mercedes en Madrid. Hasta los republicanos de más pura cepa lloraron ese día a la joven reina. Eso por no hablar de las exequias de Alfonso XII. ¡Tan jóvenes los dos! Hacer realidad esta leyenda, probar la existencia de la joya, hará que no se hable de otra cosa en mucho tiempo.

—Don Manuel, ¿seguimos adelante con la portada sobre la plaza y el éxito de Las corsarias? —preguntó con bastante malicia Mónica a su redactor jefe.

Manuel Bueno no soportaba que una chiquilla inexperta le diera lecciones de manera tan descarada, pero, como buen periodista que era, sabía reconocer cuándo estaba delante de una buena noticia, lo que le llevó a tragarse su orgullo por un instante y tratar de entender un poco mejor qué era lo que Mónica había averiguado.

—A ver, señorita, cuéntenos a todos desde el principio qué es lo que tiene. Entre los libritos de uno y las coplas de otro, no estoy seguro de saber de qué demonios estamos hablando.

Fue así como Mónica comenzó a relatar la leyenda que, más de treinta años atrás, se había hecho tan popular en el país. El natural encanto de Mónica se multiplicaba cuando de contar algo se trataba. Dulzura, habilidad, inteligencia y pasión se combinaban a la perfección para que el relato despertara un interés fuera de lo normal.