10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Spanisch

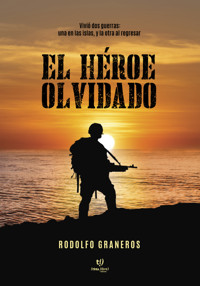

Esta es la historia de un joven soldado que estuvo en la guerra de Malvinas, donde enfrentó con su ametralladora a un batallón británico de elite. De esta manera, obligó a sus compañeros a replegarse, y se quedó solo al frente para salvar así sus vidas. Por esta hazaña, el Ejército Argentino lo condecoró con su máxima distinción. El lector podrá sumergirse en esta apasionante travesía basada en una historia real, llena de valores y enseñanzas, que emocionará hasta la última página. Este es el momento de conocer al héroe de esta intensa historia: Oscar Poltronieri.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 424

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Graneros, Rodolfo Andrés

El héroe olvidado / Rodolfo Andrés Graneros. - 1a ed . - Córdoba : Tinta Libre, 2020.

370 p. ; 22 x 15 cm.

ISBN 978-987-708-611-9

1. Narrativa Argentina. 2. Novelas Biográficas. 3. Historia Argentina. I. Título.

CDD A863

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,

total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.

Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución

por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidad

de/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2020. Graneros, Rodolfo Andrés

© 2020. Tinta Libre Ediciones

El héroe olvidado

Rodolfo Graneros

Los héroes, al regresar de Malvinas, sabían que habían dejado atrás una guerra. Sin embargo, nunca se imaginaron que tendrían que enfrentar otra mucho más dura, que podría llevarles años superarla. Aun así, ellos siguen peleando como el primer día y sueñan con ser reconocidos por nuestra sociedad alguna vez.

Rodolfo Graneros

1

En un lugar en la provincia de Entre Ríos.20 de diciembre de 2010

Recién pasadas las diez de la noche, las oscuras nubes se iban abriendo después de la tormenta que había azotado esa tarde con furia en esa zona rural acompañada de fuertes truenos. Al limpiarse el cielo, asomaron las estrellas y después la luna, que parecía como un farol en el campo donde reinaba una espesa oscuridad. En la única casa del lugar, se pudo ver que se abrió la puerta y un hombre la atravesó y luego la cerró con firmeza. Fue al costado de la casa y tomó una soga prolijamente enrollada que colgaba de una pared. Se dirigió lentamente hacia la calle y, una vez allí, levantó la mirada al cielo como si buscara a alguien. Al rato, continuó su camino hacia un bosquecito cerca y se internó en él, esquivando las ramas que colgaban de los árboles.

Vio un árbol fornido y fue hacia él con pasos cansinos. A través de sus follajes pudo ver la hermosura de la noche, aun así, no se detuvo. Al rato, lo trepó, eligió una rama y ató un extremo de la soga en ella; después, envolvió el otro extremo en su cuello e hizo un nudo con todo el tiempo del mundo. Con la noche abierta, se pudo ver el brillo de su medalla de honor que colgaba de su pecho.

Oscar, desde ese lugar, miraba hacia el abismo donde la muerte ansiosa lo esperaba con los brazos abiertos. Iba a tomar la peor decisión de su vida. Luego, sus piernas lo impulsaron al vacío.

2

Mercedes, provincia de Buenos Aires, Argentina.Junio de 1971

El reloj colgado en la pared de la cocina marcaba más de las tres de la madrugada; a esa altura del año, el frío se hacía sentir demasiado. En aquellos campos, en las afueras de la ciudad de Mercedes, si uno tomaba la decisión de caminar a esa hora por los pastizales, lo único que podría percibir sería el sonido de la escarcha rompiéndose bajo los pies y el viento frío haciendo estremecer hasta los huesos.

La casa donde vivía Ismael Poltronieri y su familia se ubicaba en un campo enorme: en gran parte de esas tierras predominaba el pasto que servía para la cría de vacas, un sector del lugar se utilizaba como tambo y otro para la cría de cerdos. La casa formaba parte de la estancia Santa Catalina, ubicada en los alrededores de la ciudad de Mercedes. Tenía una gran ventaja: estaba rodeada de altos eucaliptos que servían de resguardo del viento frío en invierno y, en verano, era favorecida por la sombra que la abrazaba.

En su interior, en la cocina puntualmente, estaba Ismael sentado junto a María Ester, su mujer. Ambos compartían un mate bien caliente para aliviar el frío que les hacía compañía. En un rincón, había una cocina de hierro fundido que cada tanto Ismael le abría su puertita inferior e introducía leña para no dejar morir el fuego. Allí, la pava despedía un humo blanco que se enrulaba y se deshacía en el aire. Ismael y María Ester estaban en silencio, el tic-tac del reloj era el único protagonista. Ismael rompió esa armonía:

—Hoy va a ser un día largo, van a traer más alambre para seguir cerrando la parte sur de la finca —dijo, mientras le alcanzaba el mate a su mujer—. Encima, me dijo don Alberto que quiere comprar el campo vecino. Sospecha que los hijos de don Ignacio no sabrán cómo administrar esas tierras y que tal vez terminarían vendiéndolas. Cuando muere el principal, ya nada es lo mismo.

La mujer asintió y le regresó el mate.

—Eso significa más y más trabajo para vos. Don Alberto no tiene límites, siempre quiere más y más.

—Yo no me quejo, mujer. Es trabajo y bienvenido sea. Además, tenemos que alimentar a nuestros hijos. Encima, nos hacen el favor de prestarnos esta casa. No podemos quejarnos, son muy buenos con nosotros.

* * *

Don Alberto Terranova era un gran estanciero muy reconocido en Mercedes, tenía casi 60 años y había pasado toda su vida trabajando junto a su padre, por eso sabía todo respecto al campo. Don Alberto tenía dos hermanos menores: Carlos y Joaquín. Cuando Alberto entró en la adolescencia, sintió que quería seguir los pasos de su padre y decidió acompañarlo a todos lados para vivir de cerca todo lo relacionado con el campo.

Desde muy joven, Alberto ya demostraba que tenía personalidad para dirigir la estancia Santa Catalina. Tenían pocas hectáreas, y poco a poco fueron adquiriendo más y más tierras. Cuando don Alberto cumplió sus 24 años, su padre no pudo levantarse de su cama. Ese día el médico lo examinó y sin poder darle una respuesta certera, le ordenó estudios para el día siguiente. Cuando estuvieron los resultados, le informaron que tenía un extraño y desconocido virus en su cuerpo y que seguirían con más estudios en los próximos días. Pasaron dos semanas y la medicina no dio respuestas; a los días, su cuerpo no resistió la enfermedad y murió. Por lo tanto, don Alberto se hizo cargo de todo.

En esa nueva etapa, don Alberto era el jefe, el nuevo dueño de la estancia Santa Catalina. Tenía más de una veintena de personas trabajando en sus tierras realizando tareas en los tambos; también tenía cría de caballos, porcinos y su gran fuerte, las vacas. Con los años, don Alberto duplicó la cantidad de hectáreas a base de mucho sacrificio. Todas las mañanas se levantaba junto al sol y se posaba en el patio de su casa con las manos en la cintura y su vista se perdía en el horizonte. Se sentía orgulloso de todo lo que había logrado.

El mayor tesoro de este hombre no eran sus tierras, sino su mujer y sus dos hijos. A pesar de tener tantas hectáreas, no perdía su esencia y valoraba a su familia como nadie. Vivían en una gran casona en pleno corazón de su estancia Santa Catalina.

Ismael Poltronieri era el encargado de la estancia Santa Catalina, y don Alberto confiaba mucho en él, era su mano derecha. Cuando su jefe se iba de viaje, Ismael se hacía cargo de todo y sabía desenvolverse como pez en el agua.

Ismael y su mujer seguían en la cocina tomando mates.

—Ismael, los guardapolvos de los chicos están muy gastados de tanto lavarlos, ¿podrías pedir un adelanto de sueldo a don Alberto? Deberíamos ir al pueblo a hacer algunas compras.

—Bueno, si lo veo hoy, le pregunto. Calculo que no tendría inconveniente.

En ese momento, asomaba por el pasillo Oscarcito, su hijo mayor. Venía desde su habitación e intentaba ponerse una campera de lana tejida por su madre que alguna vez fue de color marrón. Mientras caminaba, perdía el equilibrio y chocaba contra las paredes del pasillo. Su pelo estaba revuelto y no podía disimular su cara de sueño. Ese niño de apenas nueve años debería haber estado durmiendo, pero siempre ayudaba a su padre a ordeñar las vacas en el patio de su casa. Su hermana Martita se había quedado dormida al igual a sus dos hermanitos más pequeños.

—¡Hola, hijito mío! —dijo la madre al verlo despierto tan temprano.

—Hola, mamá.

Se sentó junto a ellos cruzando los brazos.

—¿Querés que te caliente la leche?

—Todavía no, mamá, después, cuando terminemos de ordeñar.

—Bueno, hijito, mientras ustedes van ordeñando, voy a ir preparando unos pancitos —dijo la madre, devolviendo el mate a Ismael y después acomodó el cuello de la campera de su hijo. Cuando bajó la vista hacia los pies de su hijo, exclamó sorprendida:

—¿Qué hacés descalzo, hijo? ¡Hace frío!

A Oscarcito se le dibujó una sonrisa piadosa. Sabía que el reproche iba a caer en cuestión de minutos.

—No, hijo, andá a ponerte las zapatillas que está haciendo mucho frío. No podés salir así, te podés enfermar —insistió el padre—. Envolvé las zapatillas con bolsas cuando salgas al patio, porque lloviznó y debe haber barro, así no ensuciás las únicas zapatillas que tenés para ir a la escuela.

—Y si me ensucio las zapatillas, ¿no voy a la escuela?

—¡No, hoy no faltás a la escuela! —le reprochó su madre, mirándolo de reojo.

—Hablando de escuela… ¿cómo andás? —exclamó Ismael mientras le agregaba leña a la cocina.

—Bien, papá, mejor imposible, la señorita Rosita es muy buena y nos enseña mucho.

—¿Cómo vas con Matemática? ¿Estudiaste anoche?

Ante la inesperada pregunta de su padre, sin levantar la mirada del suelo dijo:

—Sí, papá, después de que usted se fue a dormir, me puse a estudiar. —Miró a su madre, y ella le devolvió una mirada cómplice. Ismael no lo percibió.

—Bueno, hijo, me alegro, ya sabés, no descuides tus estudios por más que nos des una mano a tu madre y a mí por las mañanas —sostuvo Ismael, mirándolo firmemente y le apuntó con el dedo índice amenazante—. La escuela es lo primero, hijo. No quiero que termines como yo. Soy un obrero que lo único que sabe hacer es trabajar como un burro todo el día. Mi padre también trabajaba como yo en el campo, tampoco sabía leer ni escribir y no pudo darme las herramientas para poder estudiar. Tal vez podría haber sido un buen estudiante, pero eso nunca lo sabré —se lamentó. Puso su mano sobre el hombro de su hijo y dijo:

—Jamás dejes de estudiar, será una herramienta muy importante en tu vida, te abrirá nuevos caminos. Te hará ser alguien, hijo. No lo olvides.

Oscar se limitó a asentir, y luego se levantaron de sus sillas para empezar con las tareas. Ismael, con los ojos húmedos, salió al patio, esperaba haber llegado al fondo del corazón de su hijo con el mensaje, quería lo mejor para sus hijos. Al rato, se encaminó hacia el corral en busca de las vacas para ordeñar.

Oscar hizo caso a su padre y se puso las únicas zapatillas que tenía y se las envolvió con bolsas y las ató con hilo, de esa forma estaban a salvo. Tenían un amplio patio en la casa con frondosos árboles. A escasos veinte metros, había un galpón que usaban como taller y guardaban los tractores y las camionetas de la estancia. En el patio trasero, donde realizaban las tareas de ordeñar las vacas, había un poste con un farol en la parte superior y, centímetros más abajo, colgaba de un clavo una vieja radio que Oscarcito encendía cuando comenzaban con las tareas. Allí, escuchaban las noticias y también reían con los cuentos de Luis Landriscina.

Oscar estaba sentado en un banquito de madera junto al poste; desde allí, esperaba que su padre acercara las vacas para ordeñar. Al cabo de unos minutos, Ismael vio que su hijo ordeñaba y sus pies estaban descalzos pisando el barro. Más allá de que a Oscar no le gustaban esas zapatillas, siempre las cuidaba porque no tenía otras. Siempre el presupuesto en el hogar era ajustado y no alcanzaba para más. En la escuela, cuando llegaba el momento del recreo, se quitaba las zapatillas para jugar al fútbol con sus compañeros y, cuando era momento de volver al aula, se limpiaba los pies con las manos, se calzaba sus zapatillas de nuevo y volvía a clases con la señorita Rosita.

—¡Oscar! ¿Por qué te sacaste las zapatillas?

Su hijo levantó la mirada y contestó:

—No me gustan, me siento más cómodo así. —Bajó la mirada y continúo.

—¡Pero te vas a enfermar, hijo!

No hubo respuesta.

Era inútil, las palabras de su padre se perdieron en la fría madrugada. Sabía que, a pesar de la corta edad de su hijo, era muy difícil que cambiase de idea, cuando algo se le metía en la cabeza, nada se podía hacer.

Ismael, al ver que su hijo ya había tomado una decisión, supo que no había vuelta atrás. Quiso que sintiera menos frío y consiguió un trozo de bolsa de nylon y le cubrió la espalda. Pensó que eso aplacaría un poco el frío que azotaba aquellas primeras horas del día.

Oscarcito tenía una contextura física delgada y normal para un niño de nueve años de edad. Tenía el cabello oscuro como una noche amenazando tormenta, y sus ojos emanaban ternura, simpleza y mucha luz, suficiente como para poder abrirse camino en la oscuridad.

No parecía ser un niño más, desde temprana edad daba indicios de que era alguien especial. Pero no se podía dejar de tener en cuenta la rebeldía que a veces se apoderaba de él. Tenía convicciones y le sobraba personalidad a pesar de su corta edad. Una de las cosas que más le gustaban era jugar y sentirse libre con sus amigos, pero había algo que no le gustaba: asistir a la escuela. Siempre le resultaba difícil. Pero sí era un hombrecito a la hora de responder a las tareas del hogar y ayudar a sus padres. Algunas noches le pedía de rodillas a Jesús al costado de su cama para que le hiciera crecer pronto para empezar a trabajar al lado de su padre y poder colaborar en el hogar. Ya había decidido que cuando cobrase su primer sueldo, lo primero que haría sería comprarle un par de zapatillas a su madre y a su hermana, que hacía un tiempo largo las veía con el mismo calzado. Sabía que don Alberto iba a permitirle trabajar en la estancia Santa Catalina. Sabía que iba a ser un buen peón. Antes de dormir, se imaginaba cabalgando en su caballo junto a su padre recorriendo los campos a primera hora del día junto al sol.

Y las horas pasaban y ellos seguían allí ordeñando. El sol lentamente asomaba detrás de las siluetas de los árboles y el cantar de los pájaros confirmaba que otro nuevo día se iba haciendo presente. Desde la cocina, María Ester inocentemente dejaba salir el aroma irresistible a pan caliente. Ansiosa, esperaba a sus hombres con mate y pan humeante sobre la mesa.

3

Después de almorzar ese día, Oscar se estaba poniendo su guardapolvo en la galería de su casa; a unos metros, su madre intentaba ayudar a su hija Martita con el suyo. La tarde estaba agradable, el sol regalaba un tibio manto que cubría la llanura de la estancia Santa Catalina. En el palenque había un caballo con el que los niños, en minutos, partirían rumbo a la escuela como lo hacían todas las tardes.

Al rato, Oscar montó el caballo y esperó que su madre ayudara a Martita a sentarse detrás suyo, porque con siete años no podía montar sola. Los portafolios de ambos ya estaban colgados en la silla de montar. Una vez que estuvo todo listo, partieron a la escuela mientras María Ester los despedía y veía cómo se alejaban. Luego, ella ingresó a la casa a esperar a su marido que volviera del trabajo para servirle el almuerzo.

Los jinetes avanzaban a paso normal por el solitario camino y dejaban atrás lentamente la estancia Santa Catalina. Una vez que tomaron el camino que los llevarían a la escuela, pudieron observar sembradíos de ambos lados. Después de un par de kilómetros de viaje, Oscar se acercó a una zona donde había una vieja casa abandonada al costado del camino con diferentes árboles frutales en el patio; las plantas de naranja eran las que llamaban la atención a los niños por la viveza de su color. Como todas las tardes, Oscar trepó hábilmente el árbol colmado de naranjas y, después de unos minutos, guardó las frutas en su portafolio. Sus padres no podían darles dinero para comprar dulces, entonces debían ingeniárselas para comer algo en el recreo.

—¡Vamos, Oscar, que llegaremos tarde a la escuela!

—Bueno, ya nos vamos.

Al rato, estaban llegando a su verdadero destino: la Escuela n.° 11. Este establecimiento se encontraba a la salida de la ciudad de Mercedes. Se dirigieron a un patio lindante a la escuela, espacio que era usado para desarrollar clases de educación física y también para jugar al fútbol en los recreos. Desmontaron y dejaron al caballo atado de forma precaria a un pequeño árbol al lado de la ventana del aula de Oscar. A través de esta, se escuchaba el bullicio de sus compañeros y la voz de la señorita Rosita pidiendo a sus alumnos que hicieran silencio. La clase estaba a punto de comenzar. Oscar se paró en la puerta del aula con su portafolio rozando el piso, pidió permiso a su maestra y luego ingresó. Martita hizo lo suyo e ingresó al aula donde dictaban clases de segundo grado. Una vez más llegaron tarde.

Oscar, con nueve años, estaba repitiendo por cuarta vez el primer grado. Era muy reconocido en la escuela por tal hazaña y era objeto de burlas también. Cada año que pasaba, en el aula de Oscar se renovaban los alumnos y él seguía firme como un soldado. El banco donde siempre se sentaba parecía ser de su propiedad, nadie jamás podía pensar en sentarse allí. Mientras sus compañeros a fin de año recibían la libreta de calificaciones y la confirmación de avanzar al siguiente grado, Oscar seguía firme en su banco.

La señorita Rosita infinidad de veces había hablado con María Ester por el poco interés de su hijo para concentrarse en las clases y algunas veces por sus reiterados actos de mala conducta. La docente también sabía que su alumno no podía recibir mucha ayuda de sus padres, porque tenía entendido que tampoco ellos habían terminado la escuela primaria.

Su padre ese año no perdía la esperanza, soñaba que su hijo mayor pudiera avanzar un grado más. Ismael quería que su hijo llegara a terminar la escuela, cosa que él no pudo hacer. Su madre estaba un poco resignada, estaba todo el día con su hijo y no veía mucho entusiasmo por parte de él. Cada día se iba convenciendo de que el estudio no era el fuerte de su querido hijo.

Oscar estaba sentado en el último asiento del aula por razones de estatura. Sus compañeros en promedio tenían seis años, salvo Pedro González, que era un año mayor que Oscar. Ambos tenían solo algo en común: a ninguno le gustaba estudiar. Entre ellos no había buena química y siempre había uno que otro desencuentro. Preferían estar distantes.

Oscar miraba el pizarrón donde la señorita Rosita había escrito un ejercicio en el que colocaba las vocales mezcladas con las consonantes y había que ordenarlas. Miraba y miraba el pizarrón, no sabía cómo resolver el ejercicio y no lo sabría jamás por el simple hecho de que no había estudiado la noche anterior como había pedido su maestra. Para sus compañeros que habían estudiado era un simple ejercicio, pero para Oscar era física cuántica. Por momentos, se tomaba de la cabeza y miraba a sus compañeros suplicando ayuda. Ellos lo ignoraban. Su maestra lo observaba desde su escritorio y sospechaba que la mente de su alumno estaba en blanco al igual que la hoja que tenía enfrente.

Después de un rato, la maestra comenzó a recorrer lentamente el aula con la intención de ver lo que habían hecho sus alumnos. Cuando llegó a Oscar, ella se detuvo, miró el cuaderno y no encontró el ejercicio resuelto.

—¿No estudiaste, Oscar?

—No, señorita —demoró en contestar.

Se escucharon risitas por debajo. La maestra les pidió silencio y Pedro González dijo, burlándose:

—¡Qué va a saber señorita, si nunca estudia!

—¡Vos no te metas! —contestó Oscar, alargando su cuello y buscándolo con una mirada fulminante en el otro extremo del aula.

La risa fue general. La maestra se encargó de hacerlos callar de nuevo. En ese momento, se abrió la puerta del aula y se asomó la secretaria de la directora y dijo:

—Permiso, maestra, la señora directora quiere verla, es por el acto del día de la independencia.

La maestra asintió y ordenó a sus alumnos que se mantuvieran en silencio y que siguieran trabajando con los ejercicios.

Después de 20 minutos, los tacos de los zapatos de la señorita Rosita retumbaban en la galería cuando regresaba para continuar con su clase; cuanto más se acercaba al aula, más gritos escuchaba, eso llamó su atención. Una vez frente a la puerta, los gritos eran más intensos. Sin más remedio, la abrió súbitamente y la sorpresa invadió su rostro: Oscar y Pedro se estaban peleando revolcándose en el suelo trenzados tironeándose de los pelos. Los demás alumnos alrededor de ellos y otro tanto trepado a los bancos avivaban con gritos eufóricos que continuaran con el espectáculo pugilístico.

—¡Pero qué hacen, alumnos! ¡Dejen de pelear! —Rápidamente la señorita Rosita abrió la ronda de alumnos e intentó separarlos.

La maestra, al no poder hacerlo, buscó su puntero del escritorio pensando en asustarlos y dominar la situación. Oscar y Pedro comenzaron a levantarse del suelo tambaleándose, y sus compañeros abrieron paso cuando vieron a la maestra acercarse hacia ellos rápidamente con el puntero en la mano.

Cuando Oscar la vio, no se le ocurrió mejor idea que salir corriendo, trepó los bancos con los brazos abiertos haciendo equilibrio pisando sobre los cuadernos de sus compañeros y se dirigió hacia la ventana para poder escapar de la señorita Rosita. Creyendo que su caballo aún estaba allí atado, muy confiado saltó a través de la ventana. De pronto, el silencio reinó el aula. Él pensó que su caballo seguía atado allí todavía, pero estaba equivocado, el caballo se había desatado y estaba varios metros más allá de la ventana. Cuando Oscar se dio cuenta, su cuerpito ya estaba tendido en el piso, en su cara se notaba el dolor por el impacto. Después de unos segundos, la maestra se asomó por la ventana y los alumnos la imitaron. Ella le dijo:

—Oscar, levántate de ahí y vamos con la directora.

Esas palabras sonaron para Oscar como una sentencia de muerte. Además, mientras se limpiaba el guardapolvo, pensaba qué dirían en su casa al regresar. Sabía que recibiría otra de las tantas notas de la directora. A esas alturas, estaba seguro de tener tantas notas que podría empapelar toda la fachada de la escuela.

Oscar y Pedro estaban frente a la directora que los miraba con firmeza sentada detrás de su escritorio. La señorita Rosita en un costado los observaba mordiéndose los labios, rogando una sanción ejemplar. Ella jamás había tenido esos actos de indisciplinas en otros grados, hasta que Oscar y Pedro fueran sus alumnos.

Ambos tenían los guardapolvos sucios por haber estado revolcados en el suelo, el bolsillo de Oscar pendía de un hilo al igual que la manga izquierda del guardapolvo de Pedro. Los alumnos tenían la cara sucia y estaban despeinados, sabían las razones por las cuales los habían convocados, lo que no sabían era cómo se lo dirían a sus padres al regresar a sus casas.

—¿Qué pasó esta vez, alumnos? —preguntó inmutable la directora.

Ella los miraba y esperaba una respuesta, hasta que Oscar dijo:

—¡Él empezó!

—No importa quién empezó, el tema es que ustedes ya me tienen cansada. Deberían dar el ejemplo, son más grandes que sus compañeros y su maestra ya está harta de sus peleas. Ya perdí la cuenta en lo que va del año de las veces que estuvieron aquí en mi oficina.

Por un momento reinó el silencio. Los alumnos apenas respiraban...

—Bueno, maestra, para qué perder el tiempo con estos alumnos en enseñarles que vienen a la escuela a aprender y no a cometer actos de indisciplina. Habrá que hacer una nota y que mañana no ingresen a la escuela si no traen la nota firmada por sus padres.¿Entendieron, alumnos?

* * *

Al día siguiente, todo había transcurrido con normalidad. Como siempre, a la mañana temprano, Oscar había ayudado a su padre con las tareas de ordeñar las vacas y otros quehaceres. Después de almorzar, Oscar se puso su guardapolvo en la cocina; la noche anterior su madre se había quedado hasta muy tarde cosiendo el bolsillo de su guardapolvo. Cuando ella le preguntó qué había sucedido, el hijo alegó que se había arruinado el bolsillo con una rama de un árbol al intentar treparlo. María Ester creyó la versión y le pidió que tuviera más cuidado. Luego, Oscar recogió los cuadernos que estaban sobre una silla y los colocó desprolijamente dentro del portafolio.

—¿Dónde está Martita? ¿No va conmigo a la escuela?

—Está con dolor de panza. Avisale a la maestra que no podrá ir a clases.

Oscar aprovechó y se dirigió a su habitación. En la cama lindante a la suya, estaba su hermana descansando. Ella no se sentía bien, no había probado un solo bocado en el almuerzo. Al estar recostada, no vio que Oscar extrajo con cuidado un pequeño envoltorio que estaba bajo su cama. Cuando volvió a la cocina, aprovechó que su madre lavaba los platos y escondió con cuidado en el portafolio su misterioso envoltorio.

Se despidió de su madre, trepó su caballo y se marchó lentamente. La tarde estaba soleada y la temperatura muy agradable. Se perfiló por el camino que hacía siempre junto a su hermana e hizo una parada obligada para juntar algunas naranjas en aquella casa abandonada, como todas las tardes. Después de avanzar con su caballo, decidió no ir a la escuela, se desvió por un camino alternativo.

Cuando María Ester terminó de lavar los platos, quiso empezar a ordenar la cocina; entonces, vio un papel en el piso y lo recogió. A ella le costaba mucho leer, era muy básica su educación. Su boca hizo una mueca y meneó su cabeza, luego lo guardó en su bolsillo. Ya sabía de qué se trataba y también qué debía hacer.

* * *

Después de desviarse del camino principal, Oscar guio a su caballo con pasos cansino por un estrecho sendero que parecía que solo él conocía. Tenía todo el tiempo del mundo. Ahora era dueño de su tiempo. Había monte de un lado y del otro. Por ratos, se agachaba, porque las ramas bajas de los coposos arboles rozaban su cara.

Decidió desmontar y se quedó parado en silencio y por momentos se sintió abrazado y acariciado por la naturaleza. Le encantaba hacerse esas escapadas en secreto. Se sentía libre. Era el único momento en donde estaba cara a cara con ese paraíso.

Por momentos, creyó que los árboles le sonreían y querían abrazarlo con sus ramas, al igual que los cantos de los pájaros le daban la bienvenida. Pudo oler la humedad del agua que penetraba sus poros. El río estaba cerca. Lo podía escuchar.

Caminó despacio entre los arbustos y ató a su caballo a un árbol, se quitó el guardapolvo para estar más cómodo y lo colgó en una rama. Buscó en su portafolio el misterioso envoltorio, lo abrió y allí había un par de metros de tanza con un anzuelo y un cuchillo. Cortó una rama rígida e improvisó una caña de pescar. Con el cuchillo, escarbó en el suelo hasta conseguir algunas lombrices. Parecía todo planeado meticulosamente hasta el último detalle.

A la escuela ya no iría, nadie lo extrañaría. La señorita Rosita podría dar su clase tranquilamente. Nadie sospecharía en su casa que faltó a la escuela por culpa de una tonta nota que debía ser firmada por sus padres.

Caminó varios metros hasta que se topó con una playita, se sentó y se quitó las zapatillas. Con suavidad, sus pies se hundieron en la tibia arena. El río era angosto y no llevaba mucha agua; igual se conformó, lo único que quería era pescar y relajarse. Algunas veces, su padre lo llevaba a pescar al mismo río y le enseñaba que la paciencia es una virtud que no tan solo le serviría para la pesca, sino también en todos los órdenes de la vida. Esas palabras se grabaron a fuego en su mente.

Pasaron más de veinte minutos y todavía no había pescado nada. Con la palma de la mano derecha, se golpeó la nuca intentando matar un mosquito que lo perturbó. Al rato se sobresaltó al escuchar un potente grito:

—¡Vamos, corran! ¡Corran, maricas! ¡No se detengan!

Oscar giró rápido su cabeza buscando saber de dónde provenían los gritos y no pudo ver nada a través de los arbustos; comenzó a erguirse despacio estirando su cuello e intentando saber qué sucedía.

—¡Vamos, no se detengan, más rápido! ¡Vamos, vamos!

Cuando Oscar asomó su cabeza lentamente sobre los arbustos para develar su incógnita, sus ojos no daban crédito a lo que veían. La cara de asombro quedó petrificada en el rostro de aquel niño en aquella siesta tibia y placentera. Parecía no respirar, sus ojos pudieron ver con claridad un pelotón de por lo menos 20 soldados que corrían con sus fusiles en mano a las órdenes de un superior que no paraba de gritar y exigirles que siguieran y que no se detuvieran por nada del mundo.

La distancia que lo separaba del pelotón era de por los menos diez metros. El niño no había sido visto por los soldados, quien, mientras tanto, seguía oculto entre los arbustos observándolos.

—¡Vamos, no se detengan! ¡Vamos a las barrancas!

La mayoría de los soldados emanaron voces de desaprobación.

—¡Qué murmuran, maricas! ¡A mí no me murmura nadie! ¡Cuerpo a tierra ya!

Todos obedecieron. Más tarde, los soldados con sus uniformes con barro intentaban trepar las barrancas de casi cuatro metros: los más fuertes llegaron a la cima con el último aliento, los secundaron los más débiles que se resbalaban y caían al suelo sin poder alcanzar el objetivo, debían luchar por subir de nuevo, porque el sargento se les aproximaba a la cara y los insultaba. La amenaza era terrible: si no trepaban rápidamente esa barranca, volverían todos a recorrer el trayecto de nuevo.

Aquellos jóvenes soldados estaban haciendo el servicio militar y pertenecían al Regimiento 6 de la ciudad de Mercedes. Realizaban ese entrenamiento, porque uno de ellos había robado comida y, por culpa de un soldado, pagaban todos.

Oscar seguía allí, estaba inmóvil sin poder creer lo que había visto. Por momentos, pensó que era un sueño. Se sentó en el suelo asombrado; sin creerlo, volvió a asomarse lentamente y vio cómo los soldados agotados terminaban de subir la barranca y desaparecían hacia el otro lado. Los incansables gritos del sargento se perdían en la lejanía de la tarde junto a sus soldados.

El corazón de Oscar latía con tanta fuerza que parecía un tambor. Gracias al cielo y a la nota que le había ocultado a su madre, pudo darse el gusto de verlos a todos juntos en acción frente a sus ojos. Estaba feliz, jamás se había sentido igual. Sabía que en un rato debía volver a su casa, estaba seguro de que nadie se enteraría de su escapada al río, pero si así fuera y recibiera un castigo, ya no le importaría, seguro lo soportaría como otras tantas veces.

Ese momento vivido por Oscar jamás lo olvidaría. Lo más triste era que, cuando llegara a su casa, no podría compartir ese momento con su madre. Sabía que, si lo hacía, eso lo delataría, por lo tanto, quedaría en su mente y en su corazón, sería su más preciado secreto. Ese pequeño que se disponía a regresar a su casa había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre: quería ser soldado.

No faltaba mucho para que muriera la tarde. Oscar comenzaba a asomar con su caballo por el patio de su casa y, una vez en el interior de la cocina, saludó a su madre y a su hermana.

—¿Cómo te fue en la escuela, hijo? —preguntó María Ester mientras acomodaba unos recipientes en una repisa.

—Bien, mamá —se limitó a contestar mientras comenzaba a quitarse el guardapolvo.

—¿Estás seguro? ¿No hay nada que quieras decirme o darme?

Oscar dejó de desabrocharse y miró a su madre, ella dejó de hacer lo que estaba haciendo y observó a su hijo esperando una respuesta. Ambas miradas se juntaron. Oscar sintió un frío que le recorrió la espalda. Empezó a sospechar que esa pregunta y la mirada punzante de su madre intentaban decir algo.

—No, mamá, no hay mucho para contar, fue un día tranquilo —mintió.

Martita tomaba su leche caliente y los observaba sin saber de qué hablaban. María Ester se acercó a la mesa, arrastró una silla y se sentó invitando a su hijo a que hiciera lo mismo. Oscar no entendía qué quería su madre, tenía una leve sospecha de lo que podría ser, pero no estaba seguro. Nadie lo había visto dirigirse al río. Tampoco creía que la señorita Rosita hubiera tenido tiempo de avisarle a su madre que no había asistido a clases. María Ester sacó de su bolsillo un papel y lo puso sobre la mesa. Miró a su hijo esperando una respuesta.

—¿Qué es eso? —preguntó Oscar simulando no saber nada.

—Abrilo y fijate —le ordenó su madre.

Oscar desdobló el papel lentamente, no entendía cómo había llegado a las manos de su madre.

—¿Por qué no fuiste a la escuela hoy?

Ahora se sentía en un callejón sin salida.

—¡Sí fui a la escuela! —susurró con seguridad.

—Me estás mintiendo, fui a la escuela esta tarde cuando encontré esta nota tirada en el piso —señaló con la mirada al piso donde se produjo el hallazgo—. Quise hablar con la maestra para saber qué había sucedido y resulta que vos habías faltado a clases. ¿Dónde estuviste?

—Yo… —balbuceó—. Estuve en el río pescando.

—¿En el río? ¿Pescando? —dijo sorprendida María Ester.

—Ayer tuve una pelea con un compañero y la maestra me dio esta nota.

—¿Y por qué no me la diste? —susurró María Ester en forma irónica.

—Tenía miedo de que me castigase…

—¿Desde cuándo tanto miedo por un castigo? Te dura dos días y después volvés a lo mismo.

Oscar, mientras confesaba, no quería ni mirar a su madre de la vergüenza, sentía que ese momento ya lo había vivido otras veces, estaba acostumbrado últimamente a vivirlo. Mientras relataba los hechos, jugaba haciendo círculos con el dedo índice derecho en la mesa. Martita ya había terminado con su merienda y miraba atenta cómo su madre le reprochaba a su hermano lo que había hecho esa tarde.

La madre de Oscar, al igual que la directora de la escuela, ya estaba cansada de escuchar siempre los mismos relatos tratando de justificar lo sucedido. Esa tarde la maestra le había contado a María Ester cómo fueron las cosas. A esa altura, no importaba mucho quién había empezado la pelea, el tema central era cómo evitar que no sucediera de nuevo.

Antes de que Oscar terminase su relato, se escuchó abrir la puerta de ingreso. Ismael se hizo presente ante su familia. De pronto, se hizo un silencio.

—¡Hola, familia! ¿Cómo están?

Oscar jamás pensó que justo en ese preciso momento iba a aparecer su padre. Ismael era un hombre de personalidad tranquila hasta que algo lo hacía enojar. En cuanto a su hijo mayor, todos los años renovaba la esperanza de que pudiera pasar de grado, pero cuando llegaba fin de año, terminaba enterándose de que su hijo seguiría en el mismo grado, con nuevos compañeros, en el mismo banco y con la misma maestra.

—¡Hijo, que cara tenés! ¿Pasó algo?

—Oscar hoy no fue a la escuela —dijo orgullosa Martita.

La cara de sorpresa de Ismael fue mayúscula.

La madre observó a su hija tirando puñales con su mirada. Enseguida la envió a su cuarto. Pareciera que María Ester no pensaba contarle a su marido lo sucedido, pero no le quedó más remedio que contarle cómo fueron las cosas. Una vez más quiso proteger a su hijo, pero no pudo.

Ismael corrió una silla y se unió a ellos. Era todo oídos.

Después de que escuchó el relato de Oscar, María Ester se levantó y comenzó los preparativos para la cena. Ismael quedó cara a cara frente a su hijo.

—Oscar, creo que ya vivimos este momento en otras ocasiones y pensaba que ya habían terminado. Cuando me senté, creí que me encontraría con noticias de que te sacaste una buena nota en la escuela —Su hijo no atinó a decir ni una palabra, sabía que su padre tenía razón en todo—. No quiero que sigas comportándote así, nosotros con tu madre no podemos ayudarte con las tareas de la escuela, porque no sabemos esas cosas, ni siquiera terminamos la primaria. Por eso rogamos que hagas todo lo posible para aprender todo lo que la señorita Rosita te enseña año tras año. Dejá de pelearte con el mismo compañero siempre.

—¡Pedro siempre me molesta! ¡Él me provoca!

—Eso no importa, hijo. Ignoralo. Lo más triste de todo esto es que nos mentiste, vivimos para vos y tus hermanos; no sigas haciéndonos esto. Ya sabés que esto tiene un castigo, y tu madre se encargará de eso y tal vez ahora escarmientes, hijo.

Los castigos de su madre no eran crueles, no les pegaba a sus hijos como lo hacían otras madres, simplemente no lo dejaba salir a jugar al fútbol por un tiempo. Había una improvisada canchita detrás de su casa, cerca del patio donde ordeñaban las vacas cada mañana. Para Oscar era terrible cuando venían sus amiguitos a buscarlo para jugar y tenía que decirles que estaba bajo castigo. Se sentaba a un costado y con los puños apoyaba su cara y rezongaba mientras veía jugar al fútbol a sus amigos.

* * *

Una vez que terminaron la cena, Ismael se puso de pie y ayudó a levantar los platos de la mesa mientras le comentaba a su esposa:

—Hoy estuve con Jorge en la finca. No tienen decidido todavía la fecha del casamiento, pero calculan para mediados de septiembre.

—¿Ah, sí? ¡Qué bueno! Ojalá se casen pronto, lo vienen suspendiendo seguido.

—Sí, es verdad. Después tendrán que confirmar el lugar donde se hará la fiesta. Tienen esperanza que don Alberto les colabore con algo.

—Sí, seguro que sí, don Alberto es muy bueno —admitió ella—. Acá tenemos un gran patio y lugar de sobra, estaría bueno hacer la fiesta aquí.

Ismael asintió y no le pareció una mala idea. Si deseaban hacer la fiesta allí, debían pedirle permiso a don Alberto. Jorge Castillo era peón en la estancia Santa Catalina y era muy querido entre sus compañeros. Era imposible que don Alberto se negara.

Un rato después de ayudar a su esposa en la cocina, Ismael se encaminó hacia el pasillo con intención de ir a descansar, dio media vuelta y vio a su hijo.

—¿Te vas a acostar, hijo? —preguntó, mientras su hijo acomodaba los cuadernos de la escuela sobre la mesa vacía.

—No, papá, intentaré hacer las tareas que nos dio la maestra.

—Bueno, no te quedes hasta tarde que mañana tenemos que ordeñar. —Ismael se volvió hacia su hijo, le dio un beso en la frente—. Disculpá, hijo, con tu madre queremos lo mejor para vos, por eso te vivimos reprochando todas las cosas que hacés mal. Algún día nos lo agradecerás.

—Está bien, papá —contestó en voz baja, dando a entender que ya había aprendido la lección. ¿Realmente la había aprendido?

Ismael acarició la cabeza de su hijo revolviendo los pelos y se despidió de ambos y se perdió por el pasillo a descansar, el día siguiente sería otra larga jornada.

Al rato, María Ester se sentó junto a su hijo a hacerle compañía mientras cosía una camisa. Oscar intentaba escribir en su cuaderno y al rato borraba lo que acababa de escribir, parecía no estar seguro. Por momentos, se tomaba la cabeza y miraba a su madre, luego volvía a lo suyo, sabía que ella no podía ayudarlo. Él no percibió que ella lo espiaba de reojo mientras dibujaba una mueca en su rostro. Sabía que a su hijo le costaba resolver las tareas, él estaba en una encrucijada y lo peor de todo era que no sabía cómo ayudarlo.

María Ester, mientras cosía y sin levantar la mirada, preguntó:

—¿De dónde sacaste los anzuelos para ir a pescar esta tarde? ¿Y con quién fuiste?

Oscar levantó la cabeza y se sorprendió ante las preguntas. No había dudas, quería saber más del tema, y aprovechó que no estaba su marido.

—Fui solo al río —Hizo una pausa—. Los anzuelos me los dio un compañero de la escuela.

Ella lo observó, pareció creerle. Luego continuó con la costura y dijo:

—Por favor, hijo, no lo vuelvas a hacer, puede ser peligroso andar solo por esos lugares.

Oscar asintió lentamente y no pudo evitar que le viniera a la cabeza lo vivido esa tarde. Volvió a sentir una rara sensación en su pecho. «¿Qué estarían haciendo aquellos soldados ahora? ¿Estarían durmiendo? Seguro que sí, parecían cansados hoy», pensó.

Tenía ganas de contárselo a su madre, pero decidió que no era el momento. Intentó concentrarse en su tarea, pero le fue imposible. Quiso disimular ante ella haciéndose el que escribía y el que estaba estudiando, pero seguía sin entender las tareas. Su mente volvió a viajar al río.

Las órdenes y los gritos de aquel sargento recorrían cada rincón de su cabeza. Rogaba poder descansar esa noche, pero la imagen de los soldados intentando trepar aquellas barrancas era tan real que parecía que los tenía enfrente. Suspiró y cerró sus ojos intentando despojarlos de su mente, pero esa tarea le resultó tan difícil como los ejercicios de la señorita Rosita.

La madre interrumpió los pensamientos de su hijo diciéndole que ya deberían ir a descansar. Al rato, después de que Oscar acomodó sus útiles en su portafolio, ella acompañó a su hijo a su cama. Mientras Oscar se acostaba, su hermana y los otros hermanitos, varios años menores, descansaban plácidamente. Estiró la manta hasta el cuello de su hijo y se despidió con un beso en la frente; luego apagó la luz de la habitación. Oscar, ya acostado en su cama, no hizo otra cosa más que posar su mirada en el techo. La claridad de la noche en la estancia Santa Catalina atravesaba el vidrio de la ventana de su cuarto sin pedir permiso; con las manos detrás de la nuca, dibujó una pequeña sonrisa de satisfacción. Estaba feliz. Al rato se quedó dormido.

4

Era domingo al mediodía, el día estaba soleado y templado, María Ester decidió que almorzarían en el patio cobijados por la sombra de los árboles. Ella preparó la mesa mientras su esposo hacía el asado.

—La verdad es que está muy rica la carne, papá —argumentó su hijo—. Su padre lo miró y le guiñó un ojo mientras tomaba un sorbo de vino demostrando estar contento con que sus hijos tuvieran para comer en aquellos tiempos difíciles. Intercambiaron miradas de aprobación con su mujer. Ambos agradecían siempre a Dios por la bendición del trabajo y la casa que los albergaba.

Ismael hablaba con María Ester sobre la semana de trabajo que comenzaría con la llegada de tachos para almacenar leche cuando los interrumpió el ruido de un vehículo que ingresaba a la propiedad.

—¡Es don Alberto! —dijo Oscar.

Ismael se puso de pie, acomodó su cinturón y esperó a su jefe. Los demás miraban en silencio, no era común que don Alberto los visitara a esas horas, menos un día domingo. Estacionó su vehículo y se acercó con pasos cansino quitándose su sombrero.

—¡Hola, familia! —saludó y se acercó a los niños regalándole besos; ellos lo recibieron con sonrisas. El jefe de Ismael había visto crecer a esos niños, hasta los consideraba como sus hijos. También saludó a María Ester.

—Disculpen la hora de mi visita.

—¡Pero por favor, don Alberto, esta es su casa! —exclamó Ismael—. Venga, siéntese con nosotros y coma algo.

—¡No! Está bien, solo voy de pasada, me esperan en casa y aprovechaba para comentarle algo importante.

El anfitrión lo sentó a su lado y le sirvió un vaso de vino. Don Alberto secó el sudor de su frente con un pañuelo y dijo:

—Vengo de la casa de Jorge Castillo, estuvimos hablando del casamiento y tienen fecha para el 26 de septiembre y parece que no tiene un lugar cómodo para celebrar la fiesta —Hizo una pausa mientras bebía un sorbo de vino, los demás prestaban atención—. Y les ofrecí esta propiedad para que hagan la fiesta, aquí hay lugar de sobra. Ustedes no tendrían inconveniente, ¿no?

—Don Alberto, nos parece una idea fabulosa —replicó contento Ismael—. Justo hablábamos con mi mujer el otro día de que este sería el lugar perfecto para la fiesta de Jorge, pero los novios tendrían que estar de acuerdo y usted, autorizarlos.

—Eso no sería problema, hablaré con él mañana. Quería consultarles a ustedes primero como corresponde. —Bebió lo que quedaba en el vaso y lo dejó sobre la mesa y mencionó:

—Además, le dije que me hacía cargo de la comida y que Vicente se encargaría de elegir los animales y el personal que se haría cargo de asar. La bebida va incluida también. Vale la pena hacerle ese regalo a Jorge, es un buen peón.

—Así es, don Alberto, es un buen peón, siempre está cumpliendo con su trabajo, se lo merece —añadió Ismael.

Don Alberto se puso de pie, estaba conforme con lo acordado con Ismael. Perfiló para marcharse y preguntó con el sombrero en su mano:

—¿Cómo andan ustedes en la escuela?

A los niños los sorprendió la pregunta. Martita se animó a contestar primero:

—¡Yo, muy bien! —Se retorció en la silla con vergüenza y miró a su hermano esperando su respuesta.

—¿Y vos? —se refirió a Oscarcito. María Ester e Ismael rogaban que su hijo no fuera sincero en su respuesta.

—Yo también ando bien en la escuela. —Sus padres respiraron aliviados.

—¡Muy bien! Así me gusta.

Don Alberto, antes de marcharse, pareció recordar algo:

—¡Ah! Niños, vengan hasta la camioneta que tengo algo para ustedes.

No era la primera vez que les hacía regalos. Don Alberto revolvió en la parte trasera de la camioneta y extrajo una gran bolsa y la dejó en el suelo. Los niños, curiosos, la abrieron rápidamente y las caras de asombro de ellos invitaron a don Alberto a largar una carcajada. Le gustaba disfrutar esos tiernos momentos con los hijos de sus empleados.

—¡Juguetes! —exclamaron en conjunto.

Don Alberto disfrutaba ver el entusiasmo de esos niños de tal manera que sus ojos se humedecieron; tal vez se le vinieron imágenes de su niñez o quién sabe qué pasaba por su mente. Se despidió de los niños y saludó a la distancia a Ismael y a su esposa. Subió a su vehículo y se marchó, dejando una estela de tierra tras de sí. Los habitantes de la casa lo despidieron levantando sus manos.

Oscarcito para mayor comodidad agarró la parte inferior de la bolsa y la dio vuelta vaciándola en el suelo y formando una montaña de juguetes. Las caras de los niños reflejaron emoción e incredulidad al ver tantos juguetes. Oscar escarbaba con sus manos los juguetes como un topo hasta que vio algo que lo dejó sin aliento; Martita ya había encontrado una muñeca a la que envolvió con sus brazos haciéndola suya. Oscar quedó con la vista clavada en una ametralladora que asomaba entre los demás juguetes, la levantó lentamente entre sus manos, sus ojos se fijaron en ella y se agrandaron como dos platos, se puso de pie lentamente y no hizo otra cosa que empuñarla con fuerza. Sentía que algo especial se había apoderado de él, los demás juguetes esparcidos en el suelo pasaron a segundo plano. En ese instante, se le vinieron a la mente los soldados corriendo con sus fusiles en el río aquella tarde, sentía que era uno de ellos. «Ahora estoy listo», pensó.

* * *

Era sábado por la tarde y había amenaza de lluvia, los truenos retumbaban a lo lejos como si los dioses estuvieran enfurecidos. La oleada de humedad en el ambiente se hacía sentir, era una mezcla de aire fresco y cálido. Oscar estaba en la canchita detrás de su casa jugando al fútbol con Javier y otros tres amiguitos. Esos niños eran de la zona, hijos de obreros de estancias vecinas que rondaban los nueve o diez años y siempre se juntaban allí a jugar los fines de semana. Oscar atajaba en el arco improvisado con listones de maderas que alguna vez su padre le construyó; por supuesto, como era costumbre, sus pies estaban descalzos. Ya eran más de las cuatro de la tarde y jugaban muy animados cuando comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia.

—¡Oscar, vengan para acá! —dijo su madre asomándose por la puerta trasera de la casa—. No se mojen, vengan a la galería.

Los niños obedecieron como nunca y se dirigieron corriendo hacia la casa saltando charcos que comenzaban a formarse en el precario terreno donde acostumbraban practicar fútbol. Saltaban y se empujaban entre risas para ver quién llegaba primero a la casa.

María Ester estaba en la cocina, vio a su hijo asomarse por la puerta con la pelota bajo el brazo y lo examinó de arriba hacia abajo: Oscar estaba empapado con barro en su cuerpo, estaba descalzo como de costumbre y movía sus dedos dando a entender que se sentía cómodo y libre sin zapatillas. Ella le dibujó una pequeña sonrisa con resignación e invitó a los niños a lavarse las manos para merendar. La pava en el fuego avisaba que el agua estaba caliente. Ella les ordenó a los niños que se sentaran en la galería donde había una mesa con sillas. Pronto les serviría el mate cocido.

La torrencial lluvia castigaba el techo de chapa con furia, el ruido era ensordecedor. Los niños hablaban en voz alta porque apenas se escuchaban entre sí. Al rato, María Ester atravesó el umbral con una bandeja con jarros con mate cocido humeante. Oscar, desde la cocina, llevó una bandeja con pan casero.

Ya había transcurrido más de media hora y la lluvia había desaparecido. El cielo comenzó a abrirse como un pimpollo. Los rayos de sol parecían lanzas que atravesaban las pocas nubes que quedaban. El inconfundible aroma a tierra húmeda inundaba el lugar. De las ramas de los árboles, se descolgaban las perezosas y cristalinas gotas que la lluvia había dejado.

Los niños, después de merendar, se sentían como prisioneros en la galería, y no se le ocurrió mejor idea a Oscar que salir al patio a jugar con la pelota entre los charcos de agua. Alguien, por error, tiró la pelota y fue a parar cerca de la entrada de la casa. El encargado de buscarla fue Javier y vio cómo el agua corría velozmente por el costado de la calle debido a la incesante lluvia caída hasta no hacía mucho. La calle tenía una pequeña inclinación hacia el sur, por eso cuando llovía de esa manera, el agua corría más rápido. Javier dio media vuelta y les gritó a sus amigos que fueran adonde él estaba. Todos obedecieron. Veinte minutos más tarde estaban todos jugando con pequeños barquitos de papel y compitiendo por cuál viajaba más rápido. Habían encontrado una forma de divertirse sanamente.

5

Al fin, el gran día había llegado. Era el casamiento de Jorge y Lucía. La casa de Ismael estaba concurrida por personas que intentaban terminar de realizar las tareas para recibir a los novios que llegarían de un momento a otro. Eran más de las 11 de la mañana de aquel domingo de septiembre, el sol estaba arriba siendo testigo de la pronta llegada de los protagonistas. Los empleados daban los últimos detalles en la parrilla en el patio trasero. Las mesas en el patio estaban en fila y decoradas con manteles blancos bajo las sombras de los eucaliptos. Estaba casi todo listo para recibir a los novios que estaban por llegar a la estancia Santa Catalina.

Los niños correteaban por el patio; Oscar estaba contento porque había muchos niños y podrían jugar todo el día. En esa ocasión, llevaba un pantalón azul y una camisa blanca con costuras en los codos, ya que alguna vez se cayó de una bicicleta y rompió su única camisa para ocasiones especiales. Por supuesto, las clásicas zapatillas no podían faltar; ya había sido advertido por sus padres para que no se las quitara. Con el que mejor se llevaba era con Javier Molina, él era su mejor amigo. Era hijo de un peón compañero de Ismael, iban a la misma escuela, pero él cursaba quinto grado.