6,99 €

Mehr erfahren.

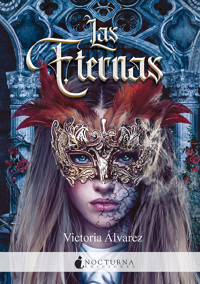

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Helena Lennox

- Sprache: Spanisch

Cuando la primavera de 1924 llega a Nueva York, Helena Lennox y los suyos siguen intentando rehacer sus vidas tras lo acontecido en Nápoles… hasta que un encargo del Museo Británico les ofrece la posibilidad de cerrar heridas. En su mansión de Tokio, los Matsudaira los esperan para trasladar al museo parte de su colección artística. Lo que Helena aún no sabe es que la familia cuenta con unos poderosos enemigos: alguien los quiere muertos a toda costa y los Lennox se hallan peligrosamente cerca de su objetivo. Muy pronto descubrirán que la frontera que los separa del mundo de los muertos es más difusa de lo que creían, y el legendario incienso de los espíritus, capaz de atraer a nuestra dimensión a quienes ya han partido, se convertirá en una obsesión tan tentadora como peligrosa. Al fin y al cabo, puede que no todos estén preparados para afrontar las despedidas. Cita de reseña crítica: «Un emotivo viaje al corazón de Japón entre fantasmas, sociedades secretas, geishas y teatro kabuki». Silvia Aliaga, autora de De Seúl al cielo. «La aventura más emocionante de Helena Lennox. Un retablo de intrigas que demuestra que todo estaba planeado desde el principio». Haizea M. Zubieta, autora de Infinitas

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 764

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

© de la obra: Victoria Álvarez, 2019

© de las ilustraciones: Lehanan Aida, 2019

© de los encabezados de capítulos: tikisada/Shutterstock

© de las capitulares: greenga /Shutterstock

© de las guardas: Hmarka/Shutterstock

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid

28002 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna: octubre de 2020

Edición Digital: Elena Sanz Matilla

ISBN: 978-84-17834-76-0

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

EL INCIENSO DE LOS ESPÍRITUS

PRÓLOGO

Decían los antiguos egipcios que, en el momento en que una persona moría, su ba o energía espiritual abandonaba su cuerpo para ascender al cielo y no regresaba hasta que este era depositado, convenientemente momificado, en el interior de su tumba. Recuerdo que mi padre me lo explicó en nuestra primera visita al Valle de los Reyes, cuando quise saber qué simbolizaban aquellos pájaros con cabeza humana que aparecían en las pinturas, y también que no había habido una sola ocasión desde entonces en la que, al agarrar con las manos enguantadas los controles de mi Defiant, no me viniera a la cabeza esa historia.

Cada vez que emprendía el vuelo, incluso cuando estaba luchando en el frente, con un escuadrón entero de la Luftwaffe pisándome los talones, pensaba en los ba egipcios y la imperturbabilidad con la que surcaban el cielo. Mi espíritu no me había abandonado aún, pero el hecho de que también hubiera algo esperándome en tierra, algo infinitamente más poderoso que las ametralladoras alemanas, me hacía sentir capaz de cualquier cosa.

—Por mucho que te cueste creerlo, muchacha, en ningún sitio he alcanzado tanta paz como en las alturas —dije a través del sistema de comunicación interno del avión. No tuve que darme la vuelta para saber que mi pobre biógrafa, encogida en la torreta de cola desde la que se manejaban las ametralladoras, estaba empezando a ponerse más verde que Osiris.

—Pues debe de ser que usted es inmune a las turbulencias. —La voz de Ruth no era más que un gemido en mis auriculares—. Estoy volviendo a saborear el koshari de anoche.

—Deja de agobiarte tanto y disfruta de lo que tenemos ahí abajo. ¿Te das cuenta de lo distinto que es El Cairo desde aquí? ¿De todas las cúpulas, las casas modernas, las…?

—La habría creído sin tener que subirme a esta cosa. No pienso perdonárselo jamás.

Parecía considerar especialmente insultante que una anciana gozara de tal manera de algo que a ella la aterrorizaba. Conforme adquiríamos mayor altura, la sombra de mi viejo compañero de armas empezaba a asemejarse más y más a la de un enorme albatros.

—Recuérdeme por qué hacemos esto —continuó la chica—. Lo necesito con urgencia.

—Porque, desde que aceptaste el encargo de nuestros editores, te aburres como una ostra y estabas pidiendo a gritos una buena descarga de adrenalina —le contesté, haciendo que el Defiant se elevara un poco más—. Y eso que estás trabajando en la biografía de una arqueóloga; no me quiero ni imaginar cómo te sentirías con la de un monje dominico.

—Dudo que un monje me obligara a volar en una cáscara de nuez como esta —dijo Ruth con la voz aún temblorosa—. ¿Es algún tipo de venganza por ser una metomentodo?

—Bueno, mentiría si dijera que no te lo has ganado a pulso. De algún modo tenía que ajustar cuentas contigo, después de todos los interrogatorios a los que me has sometido.

Me costó disimular una sonrisa al oírla resoplar. Puede que no fuera el caza más aerodinámico de la Royal Air Force, pero el primer vuelo a bordo de un Defiant no se olvidaba en la vida, especialmente si eras alguien cuya idea de la transgresión, como sucedía con Ruth, consistía en ahumarte mucho los ojos y poner rock a todo volumen en mi casa a orillas del Nilo. Daba igual que le dijera que en cuarenta y cuatro años aquel avión no me había dado un solo susto; estaba segura de que lo único que le impedía ponerse a hiperventilar era su afán por demostrarme de qué pasta estaba hecha.

Una vez que dejamos atrás los suburbios de El Cairo, convertido desde el cielo en un inmenso mosaico multicolor, el desierto salió a recibirnos con los brazos abiertos. Hacía poco que había amanecido y los primeros turistas acudían al complejo de Giza como las abejas a un panal de miel. Unos cuantos acababan de alcanzar la cumbre de la pirámide de Keops aprovechando que todavía no hacía demasiado calor, y al pasar por encima de ellos se pusieron a saludarnos con tanto entusiasmo que les devolví el gesto desde la cabina.

—¿Sabías que estaban rematadas por una pequeña pirámide de oro puro? —Señalé la inmensa mole tendida a nuestros pies, cuya cima resultaba curiosamente plana desde las alturas—. Ninguna se ha conservado, por supuesto; imagina cuánto podría valer algo así…

—Si hubieran llegado intactas a nuestro siglo, sé de cierta dinastía de arqueólogos que las habría hecho desaparecer —repuso Ruth con impaciencia—. No trate de cambiarme de tema, Helena: sabe que sólo he estado haciendo mi trabajo. Por muy celosa que sea de su intimidad, tiene que entender que necesito su ayuda para sacar adelante este proyecto.

—Lo dices como si no estuviera colaborando contigo ahora mismo. ¿Crees que es una casualidad que estemos aquí arriba nada más decidir abordar el capítulo de la guerra?

—Pues si esta es su idea de inmersión, me parece que esperaré a estar de vuelta en Londres para escribirlo. —Esta vez mi sonrisa fue aún más descarada, y aunque no podía verle la cara, supe que ella también había claudicado—. A decir verdad, preferiría que me echara una mano con otras cuestiones. Hay ciertos asuntos sobre los que sigue sin soltar prenda, como ese soplo gracias al cual pudo dar con las ruinas de la antigua Akhetatón…

—Siento decir que no puedo ayudarte con eso —me limité a contestarle—. Si he de serte sincera, ni siquiera yo misma estoy segura de quién demonios me dio el chivatazo.

—El bombardeo en Normandía, por ejemplo, y lo que ocurrió después. He perdido la cuenta de las llamadas que le he hecho al señor Thorne, pero no me hace el menor caso.

—Ese viejo zorro —me reí entre dientes—. Sabe que tampoco le conviene abrir la boca.

Al dejar atrás las últimas tumbas arracimadas alrededor de las pirámides, el horizonte empezó a serpentear ante nuestros ojos con las ondulaciones de las primeras colinas. Allí comenzaban los antiguos dominios de los chacales y las hienas, en los que nadie se atrevía a adentrarse sin un amuleto protector por miedo a ser atacado por los genios del Amenti.

—El asunto de Arshad Singh. —La sonrisa se me congeló en los labios; eso sí que no me lo esperaba—. Ah, sabía que acabaría dando con su punto débil —siguió diciendo ella.

—Creí haberte dejado claro que una cosa es mi vida profesional y otra muy distinta, la personal —contesté lo más secamente que pude—. Más vale que no sigas por ahí, chica.

—En ese caso, debería habérselo pensado mejor antes de empezar a hablarme de la India y de Italia. Empiezo a estar harta de ese complejo de Sherezade que le hace dejar las historias a medias, como si en el fondo le diera pánico exponerse demasiado ante mí.

—Y yo de esa condenada manía tuya de hacerme preguntas comprometidas cuando más distraída estoy para intentar tirarme de la lengua. —Apreté los labios mientras volvía a clavar la vista en el desierto, envuelto en la bruma rosada del amanecer—. En cualquier caso, no puedo contarte nada más —continué de mala gana—. Ese es un capítulo cerrado.

—¿De verdad piensa que soy tan estúpida como para creerme algo así, Helena? ¿Un último encuentro en Nápoles, un beso a orillas del Tirreno y cada uno de vuelta a su casa?

—¡Por el amor de Dios, si no tenía más que dieciocho años! —me encrespé—. ¡Si te estoy diciendo que no puedo contarte nada más, es porque no pasó nada más!

—Suerte que se decantó por la arqueología. No he visto una actriz peor en mi vida.

Luché contra el impulso de ponerme a dar volteretas en el aire por el simple placer de atormentarla. Durante un minuto entero guardamos silencio, hasta que la joven dijo:

—Maat. —Aquello me sorprendió aún más, tanto que me giré en el asiento—. Ah, no, ni hablar —dijo observándome a través del cristal separador—. Siga mirando hacia delante.

—¿Por qué te interesa de repente eso? —pregunté sin poder ocultar mi desconcierto.

—Porque, cada vez que me ha contado un episodio de su adolescencia, ha sido para acabar confesando un asesinato. Uno mediante un cuchillo, otro con mármol líquido…

—Espero que mantengas tu promesa y no se te ocurra meter nada de eso en el libro.

—No es descabellado pensar —continuó ella, como si no me hubiera oído— que el tercero lo cometió con su primera pistola, sobre todo siendo un modelo norteamericano de 1924 y habiendo visitado usted Estados Unidos ese mismo año, según su prima Chloë.

—Santo cielo —mascullé—. ¡Voy a tener que pedirle a su marido que le ponga un bozal!

Daba igual lo malhumorada que me sintiera: el recuerdo de aquella primavera me zarandeó el corazón, aunque no fue una sensación del todo desagradable. Me sorprendió cobrar conciencia de que no le había vuelto a dedicar un pensamiento en muchos meses. La dichosa biografía de Ruth nos había hecho rebuscar entre una tonelada de documentos relacionados con mis descubrimientos arqueológicos; de algún modo, la Helena adulta se había encargado de borrar las huellas de la Helena adolescente, como tantas veces había visto hacer al simún en el desierto egipcio. «Pero algunas huellas son tan profundas que ni siquiera los remolinos de arena más devastadores conseguirían sepultarlas del todo…».

—En ocasiones, sobre todo cuando hablo contigo —acabé diciendo en un tono tan quedo que Ruth se giró de nuevo hacia mí—, me siento como si un simple chasquear de dedos bastara para resucitar el pasado. Como si los fantasmas pudieran regresar a la vida.

—No irá a decirme ahora que cree en sesiones de espiritismo y esas tonterías. —Noté que la había pillado por sorpresa—. Nunca me lo habría imaginado de usted.

—Supongo que, a estas alturas de mi vida, no soy tan escéptica como solía. Cuando compré aquella pistola días antes de marcharme de Estados Unidos, me habría echado a reír si alguien me hubiese dicho que poco después asistiría a una de esas sesiones. —El sol era un espectro cubierto de sangre entre la bruma, y me obligué a apartar la mirada para que no me cegase—. Y también que apenas tardaría unas semanas en darle uso a mi Maat.

—¿De modo que he acertado con mi corazonada? —Para mi extrañeza, esa vez había más confusión que regodeo en la voz de Ruth—. ¿En serio acabó usando el arma para…?

—Para nada que tengan que conocer tus futuros lectores —le advertí, y aquello la hizo callarse en el acto. Dejé escapar un suspiro—. Me temo que estás en lo cierto: si he empezado a contarte mi historia, no tiene sentido interrumpirla a estas alturas. Espero que no te escandalice escucharme hablar de la tercera y última persona a la que he matado.

—Es imposible que se tratase de la última, Helena. Le recuerdo que estoy al corriente de los servicios que le prestó veinte años más tarde a la Royal Air Force con este trasto…

—Los nazis no entran en el cómputo —la interrumpí, tirando suavemente de los mandos del Defiant para poner una mayor distancia con respecto a la arena. Había secretos que sólo podían ser confesados lejos de la civilización—. Es un buen momento para volver a hablarte de aquel viaje que hicimos a Tokio por encargo del Museo Británico, nada más hacerme con mi primera pistola, y de lo que sucedió allí. Lo que realmente sucedió allí.

1

El cielo se rompía en pedazos sobre mi cabeza, los nubarrones rugían sin piedad entre una telaraña de relámpagos y yo me había convertido en una escultura de mármol.

Sabía que estaba cayendo el diluvio universal, aunque el caparazón que me cubría no me permitiera sentirlo. El agua resbalaba por las alas desplegadas a mi espalda, como si un hechizo me hubiese petrificado en el momento de alzar el vuelo. No estaba segura de cómo era capaz de distinguir mis propias manos, si mis ojos también se habían vuelto de piedra, ni de dónde logré sacar las fuerzas necesarias para contraerlas. Al hacerlo, la envoltura de mármol se pulverizó y unos dedos de carne y hueso aparecieron debajo, y lo mismo sucedió con mi pie derecho cuando me armé de valor para dar un paso adelante.

Como un árbol desesperado por desenraizarse, conseguí arrancar mi otra pierna del abrazo de la tierra para echar a caminar, abriéndome camino a través del lodazal en que se había convertido el paisaje. Mis únicas referencias espaciales eran los moratones del cielo y una serpiente parduzca que, al arrastrarme hacia ella entre jadeos, reconocí como un riachuelo. Y acababa de apoyar las manos en la orilla para inclinarme sobre el agua cuando me topé frente a algo que me hizo detenerme, como fulminada por un rayo.

El rostro de piedra que me devolvía la mirada seguía siendo el de un ángel, pero los ojos que se adivinaban a través de unos agujeros… No, esos no eran mis ojos. Los míos no eran tan oscuros, prácticamente negros, ni mis pestañas tan largas. Presa de un repentino temblor, levanté una mano para arrancarme una costra de piedra de la cara, y entonces un retazo de piel apareció debajo. Una piel más morena que la mía, salpicada de lunares.

«No soy yo. Esta no puedo ser yo». Cada vez más angustiada, me restregué la cara hasta dejarla casi al descubierto, y el reflejo que me devolvió el riachuelo me hizo soltar un gemido. Como una visión conjurada por las aguas, mi madre me contemplaba con una expresión que me hizo temblar aún más. Había tanto desdén en su rostro, una decepción tan grande al encontrarse ante mí, que mi sollozo se convirtió en un alarido estrangulado.

Supongo que fue aquello lo que me hizo emerger del sueño. Me desperté con la respiración entrecortada y los dedos engarfiados en las sábanas, demasiado aturdida para recordar dónde me hallaba. Tardé unos segundos en empezar a reconocer los contornos a mi alrededor (los arbustos de la ribera no eran más que muebles, los tenues destellos en el techo eran los cristales de la araña) y otros tantos en recuperar medianamente el aliento.

«No era más que un sueño —me obligué a pensar, cerrando de nuevo los ojos—, otra pesadilla más. —Lo cierto era que empezaban a ser demasiado recurrentes, y el hecho de que mi madre se empeñara en pasearse por ellas, recordándome sin necesidad de abrir la boca que la habíamos perdido, no resultaba muy tranquilizador que digamos—. Fuera de mi cabeza, mamá. No sé dónde estarás ahora mismo, pero no pienso dejarte entrar aquí».

Hice un esfuerzo por serenarme, enfadada conmigo misma. Si seguía apareciendo en mis sueños era porque yo le había dado ese poder, algo que no se merecía después de abandonarnos como lo había hecho. «Aquí no podrá dar conmigo, en el supuesto de que quisiera hacerlo. Estoy a medio mundo de distancia de casa… —Sólo entonces reparé en el brazo que me rodeaba la cintura y la respiración de Arshad contra mi pelo, y aquello me despabiló más que una jarra de café—. Con el hermano del marajá de Jaipur en mi cama».

Llevaba casi una semana durmiendo con él (evidentemente, sin que mi padre lo sospechara), pero parecía que aún tardaría un tiempo en acostumbrarme a aquello. Me giré poco a poco hacia su lado de la cama, procurando no hacer movimientos bruscos, y me quedé contemplando su perfil en la penumbra: las pestañas que proyectaban un arco sobre su mejilla, el pelo negro desordenado sobre el almohadón, la piel aún más oscura por el contraste con la tela blanca. Su cuerpo irradiaba una calidez acogedora que, como siempre que estaba en sus brazos, me pareció capaz de exorcizar los recuerdos más atroces.

«Pero ni siquiera esto bastaría para derrotar a mi madre». Tardé en darme cuenta de que se me había encogido el estómago, y durante un buen rato me dediqué a observar el baile de las sombras alrededor de la araña del techo, sintiendo la rítmica respiración de Arshad contra mi hombro desnudo, hasta que comprendí que no serviría de nada tratar de dormir otra vez. Con un suspiro de rabia, me deslicé sin hacer ruido por debajo de su brazo y me dirigí descalza hacia el ventanal, apartándome los rizos alborotados de la cara.

Mi prima Chloë no había exagerado en sus cartas: Nueva York era la ciudad más insomne del planeta. El ruido del tráfico llegaba amortiguado al decimoséptimo piso del hotel Plaza, desde donde las luces de los carísimos Bentleys y Daimlers que enfilaban la Quinta Avenida recordaban a una constelación de luciérnagas. Los enormes anuncios de espectáculos musicales de Broadway y los neones de Chesterfield, Coca-Cola y Ziegfeld Follies aún seguían encendidos, aunque estaba a punto de amanecer; el cielo empezaba a mancharse de rosa por encima de la espesura de Central Park, arrancando los primeros destellos a las caras de los rascacielos. «Es como una marea —había dicho Chloë cuando le pregunté cómo era vivir allí—. Te arrastra sin parar, te zarandea y te deja sin aliento, pero, cuando quieres darte cuenta, te sientes tan viva que ya no puedes renunciar a ello».

Sólo habían transcurrido quince días desde que nos instalamos en la ciudad, aunque habían sido suficientes para comprender que no podía ser más distinta de Londres. La Prohibición no estaba teniendo exactamente el efecto deseado y el Senado se tiraba de los pelos por la creciente proliferación de garitos clandestinos, demasiados teniendo en cuenta la situación en que se hallaba mi padre. No había vuelto a ser el mismo desde que regresamos de Italia, pese a haberlo intentado todo para animarle; era como si una parte de su alma se hubiera quedado atrás. Una parte con rostro y nombre propios, los mismos que seguían infestando mis sueños…, los que me hacían temer que acabara ahogándose cualquier noche en un cóctel demoledor de alcohol y culpabilidad. Y todo porque mi madre, siempre tan superior a nosotros, tan dueña de la razón absoluta, había preferido esfumarse antes que solucionar un estúpido malentendido, convencida de que si él no había acudido en su auxilio en Nápoles era porque le traía sin cuidado lo que le ocurriera.

Estaba tan abstraída que no me fijé en que Arshad se había levantado hasta que se detuvo a mis espaldas, rodeándome con los brazos mientras hundía la cara en mi cuello. «Sheranee», murmuró en mi oído, «tigresa» en hindi. Me habría parecido mucho más romántico de no haber sabido que el muy canalla me llamaba así por mis ronquidos.

—¿No puedes dormir? —preguntó, acariciándome la cintura por debajo de la camiseta.

—He tenido una pesadilla —me limité a decir. Su roce me resultó aún más confortador que de costumbre; era como estar debajo de un rayo de sol en una mañana de invierno.

—Ah. —Guardó silencio unos segundos antes de preguntar—: ¿Las estatuas otra vez?

—Las estatuas y mi madre —precisé. De pronto, me sentía tan cansada como si no hubiera dormido más que una hora—. Parece que nunca voy a conseguir librarme de ella.

—Uno no puede desprenderse de su pasado como quien se quita un abrigo —contestó Arshad gravemente. Apoyó la barbilla sobre mi cabeza mientras observábamos cómo los neones comerciales se apagaban uno a uno, dando la bienvenida al nuevo día—. Los lazos de sangre son más resistentes de lo que te empeñas en creer, incluso los vuestros…

—Pues ya no quiero tener nada que me una a ella, aunque forme parte de mí misma.

Coloqué las manos sobre sus brazos, obligándome a desterrar los recuerdos que se habían vuelto a clavar en mi pecho: las lágrimas de mi madre antes de abandonarnos en Nápoles, la desesperación de mi padre cuando, con el paso de los días, nos dimos cuenta de que no pensaba regresar. La rabia que me abrasaba por dentro desde hacía dos meses.

—Es increíble que incluso aquí, en el otro extremo del mundo, se las ingenie para seguir acosándome —acabé reconociendo—. Sigo viéndola por todas partes, en cada uno de los lugares a los que Chloë y Cedric nos llevan… Cada vez que miro a gente normal y corriente como esas parejas que pasan por delante del hotel, o como ese borracho que se parece a mi padre… —Me detuve unos instantes—. Y que, de hecho, es mi padre. Otra vez.

Arshad dejó escapar un resoplido. Una silueta tambaleante acababa de dejarse caer entre los maceteros de la entrada, a escasos metros de la elegante marquesina del Plaza.

—¿Es que nunca va a aprender la lección? —contestó irritado—. ¿Ni siquiera después de que hayamos tenido que sacarlo del calabozo tres veces en menos de dos semanas?

—No es culpa suya —traté de disculparle—. Mi padre no está… Bueno, mi madre era una droga para él, era su adicción. Y, cuando no la tiene, necesita recurrir a otras cosas.

—En ese caso, habría sido más inteligente por nuestra parte marcharnos a un país en el que la Ley Seca no estuviera en vigor. —Diciendo esto, me soltó de mala gana—. Voy a recogerle antes de que alguien avise a la policía, y tú deberías tratar de dormir un poco.

—¿Volverás conmigo después de dejarle en su habitación? —quise saber mientras me sentaba entre los almohadones y le observaba atravesar el cuarto para recuperar su ropa.

—Será mejor que no —me advirtió Arshad, metiendo los brazos en las mangas de su túnica blanca—. No quiero que me desuelle vivo si se pasa a saludarte antes de desayunar.

—Sabes de sobra que nunca lo hace. ¿De verdad que no puedo tentarte con nada…?

Mientras decía esto encogí suavemente el hombro derecho, haciendo que el tirante de la camiseta resbalara por mi brazo. Aquello dejó al descubierto bastante más de lo que había imaginado, pero lo único que hizo él fue esbozar una de sus sonrisas más oscuras.

—Más vale que te tapes, sheranee. —Y agarró la colcha que había resbalado hasta la alfombra para arrojármela—. Sería una lástima que cogieras un resfriado en pleno mayo.

Me dejé caer sobre la cama con un gruñido, oyéndole salir unos segundos después a la sala de estar de la suite. Aquella cruzada estaba demostrando ser más dura de lo que creía cuando iniciamos nuestra relación (Arshad odiaba con toda su alma el concepto de «novios», de una ligereza insoportablemente occidental), pero cuando me quedé sola me pregunté hasta cuándo seguiría haciéndose de rogar. Un par de noches antes, después de acariciarnos en la penumbra de una manera cada vez más atrevida, él me había sujetado las manos sobre el almohadón y me había mirado con una expresión que me había hecho temblar de deseo. Pude sentir perfectamente su calor, las ganas que lo consumían tanto como a mí, pero también su convencimiento de que a la mañana siguiente se arrepentiría de haberse dejado llevar. Daba igual que le repitiera que las cosas no tenían por qué ser como en la India: según el inquebrantable código moral de Arshad, un hombre no podía prometerle a otro que respetaría a su hija para después hacer cosas poco santas con ella.

Para entonces, el sol empezaba a elevarse sobre Central Park y los primeros rayos trepaban por el borde de la cama. Me volví para darle la espalda al ventanal y al hacerlo enterré la cara en su parte de la almohada, aspirando aquel aroma tan característico que tenía su pelo. Siempre me hacía pensar en algo oscuro y exótico, algo prohibido que me estaba aguardando desde el momento en que nací. Sonriendo contra la tela, me dije a mí misma que no importaba cuánto tardara en conseguirlo; lo que tenía en ese momento era mucho más valioso, aquel eco de sus caricias y aquellas huellas de besos sobre mi piel que me recordaban que incluso entonces, cuando lo que habían construido mi padre y mi madre se había convertido en un montón de escombros, aún era posible seguir amando.

2

La historia de cómo Chloë había acabado arrastrándonos hasta Nueva York era el colmo de los despropósitos, pero mi padre estaba tan hundido al regresar a casa que ni siquiera pretendió tomarle el pelo a tío Oliver. Al parecer, la estancia de ensueño en el castillo de Mont-Choisi no había sido como mi prima imaginaba. Las herederas de sangre azul con las que tenía que estudiar buenos modales, etiqueta, baile y demás majaderías por el estilo no se sintieron muy impresionadas cuando descubrieron que sólo era hija de un lord inglés. De no haber querido a Chloë con toda mi alma, me habría reído a carcajada limpia de lo irónico de la situación, pero, para cuando supimos lo que estaba ocurriendo, mi prima ya había puesto pies en polvorosa, aprovechando que Cedric había viajado a Suiza en compañía de unos amigos para poder visitar a su novia.

Me imagino que tío Oliver se quedaría lívido al saber que su adorada niña acababa de escaparse de aquel nido de víboras sin nada más que una bolsa de viaje. Nunca llegué a tener claro cómo se produjo la fuga, porque Chloë y Cedric contaban unas historias de lo más rocambolescas sobre cómo habían saltado la verja (que no aparecía en ninguna de las fotografías de Mont-Choisi), cómo les habían perseguido los sabuesos del guardés hasta el pueblo más cercano (al parecer, ellos también sabían saltar verjas) y cómo unas ancianas se habían ofrecido a acogerles aquella noche («Qué consideradas fueron al no preguntaros siquiera si estabais casados», les había contestado Arshad). La escapada, en cualquier caso, supuso un escándalo para el internado, y mi tío debió de pensar que lo más prudente sería apartar a Chloë durante una temporada de los círculos aristocráticos.

Casualmente, la madre de Cedric tenía una hermana que se había casado con uno de los Astor de Nueva York, y como mi prima siempre le había parecido un encanto, se ofreció a llevarla con ellos al otro lado del Atlántico para que pudiera conocer a aquella rama del clan. Para cuando mi padre, Arshad y yo nos instalamos en Londres, Chloë iba rumbo al Nuevo Mundo en un trasatlántico de la White Star Line que me describió en una de sus cartas como «un paraíso terrenal flotante». Fue entonces cuando se enteró de que mi madre acababa de dejarnos y, al hacerse una idea de cómo debía de ser la situación en casa, nos propuso enseguida pasar una temporada juntos en Estados Unidos.

—Eres consciente de que esto no es más que una huida, ¿verdad? —me dijo Arshad la tarde en la que acepté su ofrecimiento, mientras me apresuraba de un lado a otro de la casa reuniendo todo aquello que pudiésemos necesitar para los siguientes cuatro meses.

—Una huida hacia delante —le corregí, soltando un montón de camisas dentro de la maleta de mi padre—. Cualquier cosa es mejor que dejar que se hunda más en la miseria.

—Helena, sabes perfectamente que esa no es la solución. Tu padre no va a dejar de pensar en tu madre sólo por dormir en una cama diferente. Lo que tendríais que hacer…

—No pienso poner ni una sola conferencia más a Nápoles —le advertí por encima de las correas que estaba tratando de ceñir, con más energía de la necesaria—. Le he dado cinco semanas; es tiempo más que suficiente para que se arrepienta de lo que hizo. Y de todos modos, puede que a los tres nos venga bien cambiar de aires. —Al pasar por su lado para bajar mi maleta del armario, me estiré para darle un beso—. Por lo menos, no tendré que soportar el ceño fruncido de su alteza cada vez que vemos una bandera del Imperio.

—Es decir, que vas a acabar haciendo con nosotros lo que te dé la gana —se resignó Arshad—. Es curioso que incluso ahora te niegues a aceptar lo mucho que te pareces a ella.

De modo que tres días más tarde nos encontrábamos siguiendo la Ruta del Ártico en otro de esos trasatlánticos que habían enamorado a Chloë, y cuando arribamos por fin a la costa neoyorquina, los primeros capullos comenzaban a abrirse en Central Park. Los tíos de Cedric, que habían ido a recogernos al puerto con mi prima y con él, daban por hecho que nos instalaríamos en su mansión colonial de Long Island, pero a esas alturas mi padre estaba tan harto de la vida social del trasatlántico que insistió en alquilar una suite del hotel Plaza. Arshad no puso el menor reparo, lo cual, teniendo en cuenta que desde que estábamos juntos la tensión entre mi padre y él se cortaba con un cuchillo, me hizo sospechar que con nosotros dos ya tenía más que cubierto el cupo de occidentales.

Recuerdo aquellas semanas que pasamos en Nueva York como un caleidoscopio de colores estridentes, una riada que nos llevaba sin parar de un lado a otro. Por la mañana nos dedicábamos a visitar museos y parques; por la tarde, Chloë y Cedric nos recogían para ir a pasear por Greenwich Village, a uno de los modernos cines refrigerados de la calle Cincuenta o a algún espectáculo que mi prima acabara de descubrir en la Weekly Stage; la medianoche siempre acababa sorprendiéndonos en garitos clandestinos en los que los jóvenes de nuestra edad apuraban los licores prohibidos como si fueran agua. El jazz nos envolvía como una neblina y los cócteles que bebíamos en copas con el borde recubierto de azúcar nos sabían a gloria, quizá por ser aquello de lo que los comités moralizadores intentaban apartarnos a toda costa. No recuerdo haber visto nunca tanto entusiasmo como el de aquellas noches, tanta pasión concentrada entre cuatro paredes sin enlucir. Era como si todos los fantasmas de la Primera Guerra Mundial nos hubieran poseído para disfrutar cien veces más, para sentirnos cien veces más vivos.

Desgraciadamente, mis compañeros de viaje no parecían pensar lo mismo. Arshad consideraba todo aquello insoportable («No me vas a hacer bailar eso, ni lo intentes»), y en cuanto a mi padre, no tardó en ser evidente que el consuelo que Nueva York podría darle era muy distinto del que yo había esperado. Durante los días que pasamos en casa se le había ido la mano con la ginebra en unas cuantas ocasiones, pero sus borracheras empezaban a resultar cada vez más frecuentes…, tanto como sus noches en el calabozo.

—Al menos lo encontrasteis antes de que lo hiciera un botones —comentó mi prima unas horas después de la pesadilla con las estatuas y mi madre, en el coche en el que nos dirigíamos al sur de Brooklyn. Ese día Cedric tenía un compromiso familiar y Chloë se había empeñado en pasar la mañana en Coney Island, un parque de atracciones del que no hacían más que hablar en la prensa—. A estas alturas, tienen que tenerlo más que fichado.

—Con la cantidad de flappers a las que detienen cada noche, mi padre les parecerá de lo más aburrido —contesté desde el asiento delantero, a la derecha de Arshad—. Pero no creo que ningún botones lo hubiera delatado; me he asegurado de sobornarlos a todos.

—Boba —se echó a reír ella—, no me refiero a un botones del Plaza, sino a un policía.

Se llevó a la boca un puñado de cacahuetes que había comprado nada más salir de casa y aquello me hizo entender a qué venía el ceño fruncido de Arshad. A juzgar por las continuas miradas que le lanzaba, estaba sufriendo por la tapicería de su Alfa Romeo.

—Tengo que hacerle una visita a John cuando entremos en el parque; creo que he bebido demasiado té esta mañana —siguió diciendo mi prima cuando aparcamos el coche enfrente de la entrada—. Ostras, me he quedado sin blanca. ¿Me prestáis un par de pavos?

—No he entendido ni una palabra de lo que has dicho, Chloë Silverstone —contesté.

—Porque estás ab-so-lu-ta-men-te anticuada, muñeca. Así es como hablan todas en el club de Long Island, así que, si no quieres parecerles una momia, ya puedes espabilar.

—Yo diría que de momias entiendo más que tú —me burlé mientras cruzábamos un arco recubierto de bombillas que debía de resultar cegador cuando lo iluminaran, aunque, al observar lo que había al otro lado, me olvidé por completo de lo que estaba diciendo.

En Coney Island había nada menos que tres parques de atracciones, pero el Luna Park se había ganado a pulso el protagonismo absoluto. Era un delirio arquitectónico de estilo oriental repleto de cúpulas y minaretes, todos ellos pintados de rojo y de blanco y adornados con banderines. Las montañas rusas inundaban el ambiente con un constante chirrido, alzándose entre los edificios como las grupas de unos dragones metálicos, aunque no bastaban para acallar la música de las orquestas uniformadas que competían entre sí.

—Ahora entiendo por qué todo el mundo habla de este sitio —se emocionó mi prima cuando acabamos de dar la primera vuelta al parque, algo agobiados por la cantidad de atracciones y máquinas recreativas—. ¡Es como si hubieran metido a la ciudad entera en este recinto! He visto a cantantes de Broadway, inmigrantes irlandeses, un Rockefeller…

—Y hasta mafiosos —dije observando a un par de hombres que conspiraban al lado de un puesto de perritos calientes—. Estoy segura de que esos dos han salido en el periódico.

—Esto es Nueva York, nena: una enorme y deliciosa coctelera en la que nos mezclan a todos. ¡En comparación con Londres, es como las rodillas de una abeja!

—Las abejas ni siquiera tienen rodillas —contestó Arshad, cada vez más impaciente.

—Es peor que el novio de mi prima ni siquiera tenga sentido del humor —dijo Chloë con el mayor dramatismo que pudo, aunque enseguida exclamó—: ¡Oh, mirad, ahí está el Salto en Paracaídas! ¿Podríais quedaros dando una vuelta por esta zona mientras subo?

—Necesito que alguien me explique cómo es posible que mi inglés sea mejor que el de una lady de Oxfordshire —comentó Arshad mientras la observábamos alejarse hacia la atracción, una especie de flor metálica que alcanzaría fácilmente ochenta metros de altura.

—Es consecuencia del encierro en Mont-Choisi —contesté yo—. Si el otoño pasado me hubiera dejado arrastrar hasta allí, habría salido convertida en una auténtica arrabalera.

—Y eso es algo que resulta imposible imaginar —suspiró él, ganándose un empujón.

Había tanta gente esperando para montar en aquella atracción que dejamos a Chloë dando saltitos en la cola mientras buscábamos un sitio en el que sentarnos. Encontramos un banco libre a los pies de la Torre Eléctrica, un minarete rodeado por media docena de cascadas junto al que se había detenido un camión de manzanas de caramelo. Mientras compraba una (la segunda de la mañana, en realidad), vi la expresión con la que Arshad se había quedado mirando aquellos extraños remedos de arquitectura india.

—¿De verdad son tan malas todas esas imitaciones? —dije cuando regresé junto a él.

—Para que algo se considere una imitación, tiene que parecerse mínimamente a lo que trata de copiar —repuso él—. Pero esto es lo menos indio que he visto en toda mi vida.

—Podemos pedir una hoja de reclamaciones si eso te hace sentir mejor. —Me senté en el banco, mordiendo la manzana—. Con un poco de suerte, hasta acabarías sonriendo.

Su única respuesta fue sacudir la cabeza, pero para entonces lo conocía lo bastante bien como para saber que aquel humor de perros no duraría demasiado. Hundí de nuevo los dientes en la capa de caramelo, esperando pacientemente a que empezara a quejarse.

—Es simplemente —acabó diciendo él, pasado un minuto— que me parece insultante lo que estáis haciendo en Occidente con nuestra cultura. Lo que están haciendo —aclaró ante la mirada que le lancé—. Sólo se entusiasman con lo que les interesa, lo que no les hace pensar demasiado: los elefantes, los muebles, la ropa. Lo adoptan como si fuera una moda en lugar de una seña de identidad de la que intentan obligarnos a desprendernos…

—No todo el mundo es tan depredador como tú crees —le aseguré—. Estoy convencida de que la mitad de los que están aquí no sabe nada sobre la situación de tus compatriotas.

—Eso no hace que el proceso de occidentalización me resulte menos indignante. No dejo de acordarme de lo que me contó Narendra acerca del Saint Crispin’s de Gurgaon, el colegio inglés en el que mi padre los matriculó a Devraj y a él. Yo me negué a estudiar en ese lugar, y no sabes cómo me alegro… Sólo les enseñan a autores como Tennyson, Keats o Shakespeare; a los indios como Rabindranath Tagore ni siquiera los mencionan.

—Entonces es una suerte que yo sí pueda contar con un profesor particular. —Di unas palmaditas sobre el banco, a mi lado—. Siéntate aquí para que hablemos del Kama Sutra.

Esta vez fue Arshad quien me atravesó con los ojos, sin inmutarse ante mi sonrisa.

—Sabes que el Kama Sutra es una obra muy seria y que los indios hemos realizado aportaciones culturales mucho más importantes, ¿verdad? —preguntó en tono cortante.

—Por supuesto que sí: siento un profundo respeto por el curry. —Y al verle fruncir el ceño, no pude seguir conteniendo la risa—. Estoy tomándote el pelo, idiota. —Lo agarré de la mano para que se sentara—. ¿Cuándo vas a aprender a relajarte de una vez?

—Pero si estoy relajado —se sorprendió—. Más de lo que lo he estado en mucho tiempo.

—Pues tienes una curiosa manera de demostrarlo. Siempre te las ingenias para estar a la defensiva, como si en el fondo desconfiaras hasta de tu propia sombra. ¿Por qué no tratas de comportarte por una vez de manera normal… o, mejor dicho, menos principesca?

Esto pareció dejar confundido a Arshad durante un instante, hasta que se obligó a adoptar una postura más desenfadada apoyando ambos brazos sobre el respaldo del banco.

—«Menos principesca» no significa «más chulesca» —le advertí, y dejé escapar un suspiro antes de atraerle hacia mí para besarle. Le oí rezongar cuando le dejé los labios pringosos de caramelo—. Ya me ocupo yo de eso —añadí antes de darle un beso aún mayor.

—En fin —se limitó a contestar cuando nos separamos, sin reparar en cómo nos miraban un par de puritanas—, supongo que la dulzura tampoco está tan mal, en su justa medida…

Acababa de decir esto cuando nos sobresaltó un estrépito metálico, seguido por un alarido que pareció nacer encima de nuestras propias cabezas. Cuando nos volvimos a la vez, todavía cogidos de la mano, nos topamos con un espectáculo que me encogió el estómago: dos de los pétalos del Salto en Paracaídas se balanceaban entre chirridos de la parte superior de la estructura como si los cables que los sostenían acabaran de aflojarse.

—Pero ¿qué demonios…? —La manzana a medio comer escapó de mis dedos, aunque ni siquiera me di cuenta. Me había quedado paralizada—. ¡Chloë! —exclamé—. ¡Chloë, no…!

—Han detenido la atracción —contestó Arshad mientras se ponía rápidamente en pie.

—¡Se ha venido abajo parte de la plataforma! No me lo puedo creer, ¡si esto no deja de funcionar en todo el día! —En cuestión de segundos se había concentrado una auténtica multitud en la zona en la que nos hallábamos. Todo el mundo hablaba a voces, con los ojos clavados en el coloso de acero—. Dios mío, Arshad —logré articular—. Dime que…

Uno de los brazos de la atracción cedió aún más, lo que provocó que la persona colgada de uno de los paracaídas, sujetos mediante un entramado de cables que recordaba a las cuerdas de una marioneta, rompiera a gritar con más fuerza si cabe. Una niña que había a mi lado empezó a llorar a mares, y su niñera la atrajo hacia sí con manos temblorosas.

—Tranquila, parece que están subiendo a arreglarlo —me dijo Arshad. Al aguzar la vista, distinguí a unos operarios del Luna Park ascendiendo por una escalera adosada a la parte central de la estructura, semejante a las que solía haber en las fachadas de las casas neoyorquinas para evacuarlas en caso de incendio—. Me da la impresión de que esto ocurre más a menudo de lo que crees. Tú misma has dicho que la atracción funciona sin parar…

—Pues a lo mejor hasta les viene bien que salga en la prensa —oí comentar—. El tío de Cedric siempre dice que lo importante es que hablen de uno, aunque tenga que ser mal.

Cuando giré sobre mis talones, todavía aferrada a la túnica de Arshad, no pude dar crédito a lo que veía: mi prima estaba a nuestro lado con la cabeza alzada hacia el cielo.

—¿Chloë…? —dejé escapar, perpleja—. ¡Creíamos que estabas ahí arriba!

—¿Bromeas? Esa cola debe de durar media hora como mínimo, y acababa de ponerme en ella cuando oímos… —Pero se quedó callada cuando me arrojé en sus brazos, tan bruscamente que hice que se le cayera la boina de terciopelo rosa—. Bueno, esto sí que es un espectáculo —comentó, acariciándome el pelo—. ¡La bomba, como dirían aquí!

Su tono de guasa me arrancó una sonrisa, aunque continué abrazada a ella durante casi un minuto entero. No lo habría admitido ni siquiera ante Arshad, pero la posibilidad de que le sucediese algo a mi prima, por muy remota que pudiera ser, casi había hecho que me temblasen las piernas. «Es porque tienes pánico de perder a alguien más —pensé con la cara contra su chaqueta, y apreté los dientes—. Basta ya, mamá. Déjame en paz».

Tras un cuarto de hora en el que presenciamos cómo los ocupantes de dos de los paracaídas descendían con los operarios, los brazos de acero regresaron a su posición original y la atracción se puso en movimiento. «¡Nada por lo que tengan que alarmarse! —nos aseguró a voces uno de los empleados—, ¡son las más seguras del país!».

—Ya pueden serlo con lo que cuesta la entrada; el Rockefeller de antes debe de estar muriéndose de envidia —resopló Chloë, aunque enseguida sonrió—. ¡Con el susto, habrá muchísima menos cola que antes! Cruzad los dedos, ¡estaré de vuelta lo antes que pueda!

—Lo que me faltaba por ver —declaró Arshad cuando se marchó a toda prisa. «¡Me debes una manzana!», exclamé mientras se alejaba—. Estáis locos. Todo Occidente lo está.

—Si te refieres a nuestra relación de amor-odio con el peligro, hace años le oí decir a uno de los científicos amigos de tío Oliver que, cuando estamos en una situación de tensión, liberamos algo llamado adrenalina. —Me crucé de brazos mientras la boina de Chloë desaparecía entre la multitud—. Supongo que por eso nos sentimos tan bien después de subirnos a cosas como esa. Porque sabemos que se trata de un peligro controlado y porque, gracias a ello, olvidamos nuestras preocupaciones, aunque sólo sea por un rato…

Pero entonces reparé en algo que me hizo callarme poco a poco, y Arshad enarcó las cejas al ver cómo cambiaba mi expresión. «Un peligro controlado. —Clavé los ojos en la atracción, cuyos acabados cromados relucían con el sol—. Algo emocionante capaz de distraernos incluso cuando más preocupados nos encontramos…».

Era sorprendente que no hubiera caído antes en eso. No era en Nueva York, con su frenesí nocturno, sus diversiones sin fin y sus parques recreativos, donde daría con una solución a nuestros problemas. Necesitaba algo más arriesgado, y cuanto antes.

—Tengo que volver ahora mismo —dije pasado un instante—. Despídeme de mi prima.

—¿Cómo? —Arshad se me quedó mirando con extrañeza—. Habíamos acordado comer con tu padre en el restaurante del Plaza, ¿no puedes esperar para que regresemos juntos?

—Acabo de darme cuenta de que debo hacer una llamada y, si quiero asegurarme de encontrar trabajando a cierta persona, no puedo perder ni un minuto. —Eché un vistazo al gran reloj suspendido enfrente de la Torre Eléctrica—. Son las once y media, así que en Inglaterra estarán a punto de tomar el té. Puedo subirme al metro en Stillwell Avenue y en una hora estaré en el hotel. —Tras besarle de nuevo, le advertí—: Yo de ti conduciría despacio: Chloë va a bajar tan mareada que veo peligrar aún más la tapicería del coche.

—Espera, Helena, ¿qué es lo que…? —Pero, para cuando quiso seguirme, yo ya había echado a correr entre los puestos de algodón de azúcar y los de cacahuetes, y su voz no tardó en confundirse con los alaridos de la gente que seguía montando en las atracciones.

3

El trayecto de vuelta desde Coney Island, por desgracia, se alargó más de lo que había previsto por culpa de un tren averiado a la altura de Times Square. Para cuando pude atravesar por fin las puertas giratorias del Plaza, era más de la una y el corazón me latía como si acabara de correr una maratón. Sabía que no contaba con mucho tiempo, de modo que crucé a toda velocidad el elegante vestíbulo del hotel, envuelto en su peculiar fragancia mezcla de rosas y café recién hecho, y me las ingenié para cazar al vuelo a un botones al que le encargué poner una conferencia internacional con el Museo Británico.

El tiempo de espera para esa clase de llamadas solía ser demencial, y durante un buen rato no pude hacer otra cosa que aguardar en una de las cabinas situadas a la derecha de la recepción mientras observaba distraída a los clientes que merodeaban por allí. El suelo de mármol resplandecía tanto que sus siluetas parecían suspendidas sobre su propio reflejo, entre las constelaciones proyectadas por las arañas eléctricas. Por fin, cuando empezaba a preguntarme cuánto tardaría en aparecer Arshad, oí un «¿dígame?» en mi oído.

—Buenas tardes, señor Kenyon —contesté de inmediato, dando la espalda a la ruidosa multitud—. Soy Helena Lennox, estoy llamando desde Nueva York. Espero no haberle…

—¿Qué han hecho esta vez? —me cortó él. Aquello me hizo detenerme, dubitativa.

—Eh…, me temo que no sé a qué se refiere. Sólo estoy de viaje con mi padre…

—La última vez que se fueron de viaje, el escultor con el que les encargamos cerrar un acuerdo acabó sufriendo un accidente que le costó la vida —continuó el director—. Y la vez anterior, la ciudad india que estaban investigando para nosotros acabó hecha ruinas.

—Técnicamente no nos habían encargado investigarla —me defendí—, sino descubrir el paradero de los Brandeth. ¡Le recuerdo que si siguen con vida es gracias a nosotros!

—Y yo le recuerdo a usted que el Servicio Arqueológico de la India sigue pidiendo explicaciones sobre lo ocurrido en Bhangarh el otoño pasado. Parece haberse olvidado de que la ciudad que dejó reducida a escombros pertenece a un miembro de la familia real.

—Pues teniendo en cuenta que me despierto a su lado cada mañana… —Por suerte para mí, un rumor sordo al otro lado de la línea ahogó mis palabras, hasta que oí:

—Señorita Lennox. —Era Constable, el ayudante del director—. Me alegro de volver a saber de usted. Hacía mucho que no teníamos noticias suyas. —Y añadió en un tono más quedo—: No se lo tenga en cuenta a Kenyon; hemos tenido un día de perros en el museo.

—En ese caso, procuraré no entretenerles demasiado. Ya sé que esto les va a sonar un poco extraño, pero me preguntaba si no tendrían alguna nueva misión para nosotros.

—¿Una nueva misión? —Supe que estaba sonriendo—. ¿Como las de los detectives?

—Ahora que lo dice, debería patentar el concepto de «arqueóloga asesora». Sería la Sherlock Holmes del Museo Británico y Kenyon, mi inspector Lestrade. —Casi sin darme cuenta, me puse a tironear del cable del teléfono—. Pero estaba hablando en serio. En los últimos meses han sucedido ciertas cosas que… me han hecho comprender que será mejor no regresar a Inglaterra, al menos durante una temporada. ¿No tienen ningún otro encargo para nosotros como el de Pompeya? ¿Algo que requiera toda nuestra atención?

—Creía haber entendido que estaban de vacaciones. —Percibí cómo Constable removía los papeles de su escritorio, y a Kenyon diciendo algo a lo lejos—. La verdad es que no les vendría nada mal un respiro, pero si tantas ganas tienen de volver a la carga…

—No es que tengamos ganas —le corregí—, sino que es absolutamente necesario. Se lo explicaré con más calma cuando estemos de vuelta, si todo acaba saliendo como espero.

Aguardé durante un minuto mientras el ayudante del director, sin dejar de sujetar el auricular, continuaba rebuscando entre sus documentos. El tintineo de la cerámica que sonaba a lo lejos me hizo imaginar que Kenyon debía de estar preparando té.

—Tal vez esto les interese… —dijo Constable por fin—. El mes pasado, uno de nuestros equipos llevó a cabo algunos hallazgos importantes en el castro escocés de Dunadd. No les vendría nada mal contar con más manos, ahora que tienen tanto de lo que ocuparse.

—Para eso, podrían enviarnos a alimentar palomas en Hyde Park —protesté—. Habría que ser bastante paleto para considerar Escocia un destino exótico, señor Constable…

—Bueno, si lo que quieren es algo más emocionante, pueden marcharse a Atenas en representación nuestra. Últimamente estamos teniendo roces con los griegos por culpa de los mármoles del Partenón y necesitamos alcanzar una solución conciliadora para todos.

—No —contesté de inmediato. Mi madre tenía sangre griega; mi nombre, de hecho, era griego. Llevar allí a mi padre sería como meter el dedo en la llaga—. La verdad es que no creo que seamos… lo bastante diplomáticos como para hacernos cargo de esa misión.

—Hágale caso —oí decir a Kenyon en la lejanía— o seremos los responsables del estallido de una segunda Gran Guerra. ¿Por qué no se ocupan mejor de lo de los kimonos?

—¿Kimonos? —pregunté en el acto. Constable dejó escapar un «hummm» pensativo.

—El señor Kenyon se refiere a un acuerdo al que hemos llegado recientemente con un empresario tokiota —contestó—. No sé si se habrá enterado de que el Museo Británico está organizando una exposición sobre el País del Sol Naciente para el próximo invierno.

—He oído algunos rumores al regresar a Londres —contesté, cada vez más interesada—. Algo sobre que será un acontecimiento histórico para los amantes de las artes japonesas.

—Sí, bueno, esperamos que así sea. Se trata de una negociación delicada con la que hemos tenido que esforzarnos al máximo durante casi tres años. Pese a lo mucho que se ha modernizado en el último medio siglo, Japón sigue mostrándose bastante reticente a la hora de colaborar con museos occidentales cediéndoles temporalmente su patrimonio.

Aquello sonaba cada vez mejor, por poco que tuvieran que ver los kimonos con lo que nosotros solíamos investigar. Constable siguió explicándome que consistiría en una muestra dedicada a las artes decorativas que contaría con todo tipo de objetos, desde las famosas porcelanas de Nabeshima hasta armaduras completas de samuráis, pasando por estampas de Hokusai y Utamaro, biombos del período Edo y hasta la reconstrucción de una casa de té tradicional. Al parecer, las negociaciones habían conseguido dar su fruto y lo único que quedaba era asegurarse de que las piezas llegaban en buen estado al museo.

—Hemos enviado a media docena de delegados en lo que llevamos de año, pero no pueden ocuparse personalmente de todos los traslados —continuó Constable—. Si estuvieran interesados en colaborar, tendrían que desplazarse a Tokio para echarnos una mano con la colección de kimonos de Matsudaira Keisuke, el empresario del que le he hablado antes.

—Suena muy interesante. —Estaba haciendo auténticos esfuerzos para contener mi entusiasmo; no quería parecerles demasiado desesperada—. La verdad es que siempre he deseado hacer un recorrido por Japón, así que esta podría ser la oportunidad perfecta.

—Estoy seguro de que usted sabría disfrutarlo —dijo amablemente Constable—. Pero tenga en cuenta que se trata de un viaje largo que podría llevarles unos cuantos meses…

—Eso me da igual. Cuanto más tiempo dure, mejor. Estoy más que acostumbrada.

—Ya lo sé. —Casi pude visualizar de nuevo la sonrisa de Constable—. Tiene alma de nómada: dudo que sea capaz de echar raíces alguna vez. No está hecha para esas cosas.

Después de prometerles que hablaría con mi padre y que él volvería a llamarles en cuanto estuviera al corriente, colgué el auricular con una sonrisa cada vez mayor y me dirigí a toda prisa hacia Palm Court, el comedor del hotel. A esas alturas quedaban muy pocas mesas ocupadas y la estancia parecía mayor de lo que era, sombreada por cuatro grandes palmeras que casi acariciaban la cúpula de cristal. Aquella vegetación tan exuberante siempre me hacía pensar que Central Park se estaba apoderando poco a poco del comedor, dificultando precisar si nos encontrábamos en el interior o al aire libre.

Mi padre y Arshad se habían instalado en una mesa del fondo, frente a uno de los elegantes ventanales abiertos al parque. Fui esquivando las plantas colocadas en macetas de cerámica y a los camareros ataviados de un blanco impecable para reunirme con ellos.

—Siento el retraso —dije mientras me sentaba en la silla de respaldo alto situada entre los dos—. De haber sabido que tardaría tanto, os habría ordenado empezar a comer sin mí.

—No tiene importancia —fue la respuesta de mi padre, aunque su expresión parecía indicar lo contrario—. Hemos aprovechado para mantener una interesante conversación…

—Más bien un monólogo —matizó Arshad— sobre cómo los lobos con piel de cordero pueden engañar a cualquiera, salvo a otros lobos que los ven venir de lejos. Y en cuanto a lo de interesante, puede que me lo pareciera si supiese de qué demonios está hablando.

Me detuve con la chaqueta en la mano, a punto de colocarla sobre el respaldo. La manera en la que ambos se sostenían la mirada, con el ceño fruncido y los brazos contra el pecho, me hizo pensar en dos críos empeñados en conseguir que el otro cediera antes.

—¿Qué ocurre ahora? —Miré primero a uno y después al otro—. No habréis vuelto a discutir en mi ausencia, ¿verdad?

Pero mi padre, señalando a Arshad con un dedo, dijo:

—Siete de mayo de 1924, a las cinco menos cuarto de la tarde: acababa de entrar en Central Park cuando te sorprendí sobándole una pierna a mi hija sin el menor disimulo.

—Habíamos estado sentados en la hierba con Cedric y Chloë —contestó Arshad con cara de pocos amigos—, y los cuatro nos habíamos levantado con la ropa llena de tierra…

—Pues no me pareció que Cedric estuviera haciendo lo mismo con mi sobrina; será que sus medias son impermeables a la suciedad. Que sepas que estás avisado, Sandokán.

—Lo tendré en cuenta —repuso Arshad—. Pero Sandokán era malayo, señor Lennox.

—Como si era de la campiña de Hertfordshire. Ya sé que no estás acostumbrado a que te den órdenes, pero no pienso consentir que conviertas nuestra suite en un harén.

—Será mejor que pidamos el almuerzo antes de que cierren la cocina —me apresuré a decir. Tras asegurarme de que Arshad estaba distraído tratando de atraer a un camarero, me incliné sobre la mesa y le espeté a mi padre—: No me estás ayudando precisamente, que lo sepas.

—¿Qué significa eso? —dijo, desconcertado—. ¿Desde cuándo no puedo hablarte así?

—Desde que he caído en que con Santino todo era «adelante, muchacho», mientras que conmigo es «ni se te ocurra hacer eso ni tampoco eso otro». —Agarré la copa que tenía ante sí, pero no olía a alcohol—. Bueno, por lo menos estás comportándote.

Mi enfado se derritió como un helado al sol cuando volví a mirarle; no me había dado cuenta de lo ojeroso que estaba ni de la cantidad de canas que le habían salido en los dos últimos meses. «Mamá, nunca te perdonaré por esto. Nunca, pase lo que pase».

—¿Y qué tal os ha ido en Coney Island? —preguntó después de que los camareros nos sirvieran la comida, cuyo plato fuerte era un jamón asado con mostaza y miel que me hizo salivar como si no hubiera comido en un mes—. ¿Lo habéis pasado bien con Chloë?

—Su sobrina no habla inglés —comentó Arshad—. Parece más bien un dialecto sajón.

—Si te refieres a esa jerga que ha aprendido últimamente, no me queda más remedio que darte la razón. Hace dos noches, en la cena que organizaron los Castlemaine, vino a buscarme diciendo: «¡No te dejes enredar por los pececillos de Cedric, tío! Sé de buena tinta que estarán fritos antes de medianoche». Todavía estoy intentando comprenderlo.

—Los pececillos eran los amigos de Eton de su novio —le expliqué yo—. Y lo de estar frito significa estar como una cuba. Lo cual quería decir que Chloë te conoce muy bien.

—Ah, qué considerada. —Mi padre miró de reojo su copa, pero cuando se acordó de que sólo tenía agua, se mustió aún más—. ¿La habéis dejado en la mansión de los Astor?

—Arshad se encargó de llevarla. Yo tuve que regresar al Plaza con cierta urgencia…

—Me hizo montarme con ella en una noria que era «la pera limonera» —dijo Arshad, espolvoreando pimienta sobre la carne de su plato—. Y después trató de darme a probar un bocado de su hamburguesa. Parece que sigue sin comprender por qué no puedo hacerlo.

—Cuantos menos bocados vayas dando por ahí, mejor —amenazó mi padre antes de girarse de nuevo hacia mí—. ¿Y qué era eso tan urgente que tenías que hacer en el hotel?

—Una llamada de teléfono a Londres. Pero no —añadí cuando él palideció—, no tiene nada que ver con mamá, descuida. En realidad, se trataba de un asunto profesional, por eso no he podido reunirme con vosotros hasta ahora. Quería hablar con el señor Kenyon.

Esto hizo que mi padre dejara de observar la carne que había empezado a remover.

—¿Desde cuándo el viejo Kenyon y tú habláis por teléfono? —preguntó sorprendido.

—Bueno, se me ocurrió que podría ser interesante saber qué tienen entre manos en el museo, especialmente ahora que nosotros no… Arshad, ¿qué diantres estás haciendo?

—Intentar que vuestra comida me sepa a algo —repuso él sin dejar de sacudir el bote de pimienta sobre su plato, en el que había empezado a formarse una pequeña montaña.

—En fin… —Volví a mirar a mi padre—. La cuestión es que le pregunté si tenía algún encargo del que pudiéramos ocuparnos en los próximos meses, y dio la casualidad de que sí. En comparación con Nueva York, resultaría de lo más emocionante para los tres.

Mientras dábamos buena cuenta de la comida, le expliqué lo que Constable acababa de transmitirme a mí: le hablé de la exposición sobre artes decorativas japonesas, de las piezas que estaban siendo enviadas al Museo Británico y de la colección de kimonos de la que nos habían propuesto ocuparnos. Como había imaginado, aquello pilló a mi padre completamente por sorpresa, aunque su reacción no fue tan entusiasta como yo esperaba.

—Nunca habría dicho que a Kenyon y sus chicos les interesara Japón —aseguró—. Es cierto que han organizado otras muestras antes, pero, en comparación con las dedicadas a antigüedades de Egipto, Grecia y Roma, resultaban más insípidas que el arroz blanco.

—Gracias por la parte que nos toca a los orientales —contestó Arshad de mal humor.

—Son culturas muy distintas, y el tipo de objetos también —traté de mediar—. Puede que por eso tengan éxito: porque se trata de piezas que los occidentales no estamos acostumbrados a contemplar. En el caso de Matsudaira Keisuke, el contacto del que me ha hablado Constable, se ha dedicado a reunir una colección de ropa tradicional.

—¿Matsudaira Keisuke? —dijo Arshad de repente, y me volví hacia él—. Si se trata del hombre que creo, lo conozco personalmente. Me alojé en su casa durante un par de días.

—No tenía ni idea de que hubieses estado en Japón —me asombré—. ¿Cuándo fue eso?