6,99 €

Mehr erfahren.

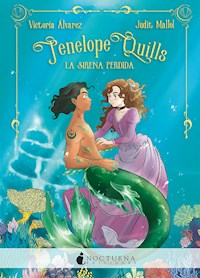

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Las sirenas

- Sprache: Spanisch

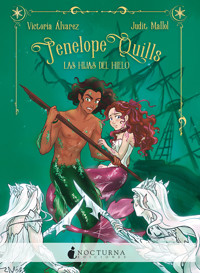

Comienzo de una mágica serie de sirenas ambientada en el siglo XIX Mientras la ciudad de Oxford se prepara para la Navidad, Penelope Quills sólo desea una cosa: estudiar la fauna submarina. A sus catorce años, su vida transcurre entre los animales disecados y los fósiles del Museo de Curiosidades que posee su familia, pero el invierno de 1874 acaba trayéndoles algo más que nieve. Cerca de la costa de Cornualles, unos pescadores han capturado algo sorprendente: una sirena. Exhibir una criatura así promete un éxito garantizado, aunque los dueños del museo no son los únicos interesados en ella. Pronto Penelope descubre que su nuevo amigo, Glauco, no está en la superficie por casualidad. Y entretanto, en lo más profundo del océano, el ejército de Nueva Atlántida se dispone a enfrentarse a su peor enemigo... Cita de reseña crítica: «No hay receta para un libro perfecto, pero si unes a Victoria Álvarez y Judit Mallol con sirenas, la época victoriana, un reino submarino fantástico, una joven indomable y un tritón encantador, te acercas bastante». Alena Pons y Laia López, autoras de ROYALTY WITCHES

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 208

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

© de la obra: Victoria Álvarez, 2021

© de las ilustraciones: Judit Mallol, 2021

Guardas: William Morris / Rawpixel

Capitulares: © Artur Balytskyi / Shutterstock

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna: mayo de 2022

ISBN: 978-84-18440-68-7

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Para Natalia, que siempre creyó en estas sirenas.

El océano tiene pulso, pero no tiene corazón.Christina Henry

PENELOPE QUILLS

LA SIRENA PERDIDA

Uno

Hasta aquel diciembre de 1874, el joven Dick Rowe había creído conocer todas las estratagemas con las que el océano podría intentar acabar con él.

Al fin y al cabo, era el grumete del Aurora y todo el mundo sabía que el escorbuto no era lo único capaz de matarte en alta mar. Podías caer en manos de una tripulación de piratas y despedirte de este mundo cruel con un paseo por la tabla. Podías resbalar al agua y ser pasto de los tiburones o algún rayo podía alcanzarte durante un temporal. Un par de años antes, habían encontrado un bergantín cerca de las Azores sin un alma a bordo, aunque con las velas desplegadas, todas las cosas en su sitio y el té servido en una mesa, y hasta un chico tan poco supersticioso como Dick había tenido que admitir que aquello olía a chamusquina.

La muerte acechaba detrás de cada roca, en la cresta de cada ola traicionera, pero, por lo general, los hombres de mar la veían venir de lejos. Por eso, cuando sus compañeros le pidieron que les echase una mano con las redes, Dick no pudo imaginar que hubiera nada extraordinario en una tarea que había realizado cientos de veces.

—Hoy estamos de suerte —oyó comentar a uno de los pescadores. Llevaban un buen rato intentando recoger las mallas, pero aquel día se encontraban tan abarrotadas que apenas podían con ellas—. Al menos ha merecido la pena calarnos hasta los huesos…

—Mueve el culo, chaval, y tira de ese extremo —rezongó otro cuando Dick se acercó a toda prisa—. ¡No sé qué habrán comido estas malditas sardinas para pesar tanto!

Era una mañana especialmente desapacible, incluso para la costa de Cornualles, y las olas zarandeaban el Aurora como lo harían con una cáscara de nuez. Sin dejar de jadear, los pescadores consiguieron levantar las redes y las soltaron sobre la cubierta, con un estrépito que pareció recorrer el barco desde la quilla hasta la punta del palo mayor.

—Eso no pueden ser solo sardinas —dijo de repente un hombre—. Se nos ha debido de colar algún pez peleón entre los demás.

—Pues mejor para nuestros bolsillos —contestó el padre de Dick, un marinero alto y corpulento con una espesa barba gris. La tela de su impermeable crujió cuando se puso de rodillas—. Cuanto más grandes sean, más sacaremos de ellos en…

Pero su voz se apagó poco a poco, para extrañeza del resto. Dick se dio cuenta de que se había quedado observando una de las redes, cuyo contenido se revolvía rabiosamente: cientos de ojos y bocas abiertos de par en par que los faroles del barco pintaban de plateado.

—Padre, ¿qué pasa? —preguntó el chico—. ¿Es que no te sientes bien?

—He visto…, he visto algo —respondió este. Cuando se atrevió a apoyar una mano en la malla, las sardinas se revolvieron aún más—. Hay algo raro ahí dentro.

—Yo también lo he visto —dijo otro pescador—. ¡Esos ojos no eran los de un pez!

Entonces un murmullo comenzó a propagarse entre los demás y Dick se abrió paso a codazos hacia su padre. Cuando este tiró de un extremo de la malla, los peces se desparramaron entre las botas de los pescadores, pero no parecía haber nada extraño en ellos: eran sardinas normales y corrientes, pensó el chico, del tamaño habitual… Hasta que reparó en algo que centelleaba entre los animales, mucho más reluciente que sus escamas.

Un par de ojos redondos, del tamaño de un puño, le devolvieron la mirada desde el interior de la red. Unos ojos tan luminosos que parecían arder con un resplandor interior.

—¡Ah…! —Con las prisas que se dio por retroceder, a Dick le faltó poco para caer al suelo—. ¡Hay unos ojos! ¡Unos ojos verdes!

—Deja de decir sandeces, chaval —bufó un hombre—. Lo que nos faltaba por oír…

—Habremos capturado alguna botella de cristal —dijo otro— y lo que habéis visto serán los pedazos. Mejor sacadlos cuanto antes para seguir con el trabajo; a este paso no terminaremos hasta…

Pero lo que ocurrió entonces convirtió sus palabras en un grito.

Una mano surgió del montón de sardinas, aunque no podía parecerse menos a las de los pescadores. Estaba tan cubierta de escamas como los peces y rematada por algo que heló la sangre de Dick: las garras más afiladas que había visto nunca.

—¡Es una…, una…! —tartamudeó uno de los hombres segundos antes de que aquello se arrojase sobre él, con una agilidad digna de un delfín.

De no haberse agarrado a la borda, a Dick le habrían fallado las piernas. La criatura que tenían ante ellos (definitivamente, no era un pez, por mucho que se les pareciese) se movía demasiado rápido para identificarla, pero aun así distinguió lo puntiagudos que eran sus colmillos cuando abrió la boca ante el pescador caído de espaldas.

«¡Dadme una escoba, un remo, lo que sea!», oyó vociferar a su padre, aunque su voz sonaba muy lejana, como si hablase desde el fondo del mar. Mudo de espanto, el chico no pudo hacer otra cosa que contemplar cómo la criatura, agazapada sobre el cuerpo de su compañero, levantaba la cabeza para devolverle la mirada.

Supo entonces que no se había confundido: sus ojos eran de color verde, el más claro que recordaba haber contemplado. Era como mirar el océano y que el océano te mirase de vuelta.

—Dick. —La voz de su padre sonaba más cerca ahora, entre los gritos horrorizados de los demás—. Dick, aléjate de esa cosa muy despacio y ven hacia nosotros.

—Deja en paz a ese hombre… —susurró el chico—. No te atrevas… a hacerle nada.

Cuando dio un paso en su dirección, la criatura enseñó aún más los colmillos. Tenía la cara totalmente cubierta de escamas, sin un retazo de piel humana asomando entre ellas.

—Si no le haces nada, te dejaremos escapar. —Dick tragó saliva mientras la tripulación contenía el aliento. Dio un paso más hacia ella y, después, otro más—. Te dejaremos regresar al océano, seas lo que seas, y nos marcharemos de aquí… ¿Entiendes lo que te estoy…?

Pero la criatura no le permitió acabar: cuando quiso darse cuenta, había abandonado a su presa para saltar sobre él, con tanto ímpetu que ambos cayeron al suelo.

Oyó cómo su padre gritaba de nuevo, pero la punzada que recorrió su cráneo no le permitió entenderle. Se había golpeado la cabeza contra la borda y el impacto había hecho que se le emborronara la vista, aunque no tan rápido como para no distinguirlos una última vez: unos colmillos más mortíferos que los de un tiburón, justo delante de su rostro, y unos ojos que dieron la impresión de absorberlo cuando por fin se desmayó.

Dos

Podría haber nacido en una familia normal, recordó Penelope Quills mientras se desabrochaba los botines, pero su vida no sería ni la mitad de interesante. Ni tampoco, como solía repetirse en tardes como esa, la cuarta parte de divertida.

—Alex, es la última vez que te lo digo: deja de hacer el tonto y vuelve aquí —llamó en un tono que arrancó ecos a la superficie del lago—. Todavía no has aprendido a nadar.

La cabeza de su hermano pequeño no era más que una mancha oscura, apareciendo y desapareciendo sin parar entre unas olas del color del plomo. Resignada, la muchacha se quitó también las medias, las introdujo dentro de los botines y se acercó a la orilla.

—¡Alexander Arthur Quills! —Ahora el eco fue aún mayor, al igual que sus quejidos al meterse en el agua. Estaba aún más fría de lo que había imaginado—. ¡No has podido ver nada porque no hay nada en absoluto! ¡Haz el favor de regresar ahora mismo!

—¡He oído cómo nos llamaba! —contestó alegremente el niño—. ¡Estaba tratando de atraer nuestra atención! ¡En cuanto se entere de que hemos…! —Pero, para entonces, ya había dejado de hacer pie y su cabeza desapareció de nuevo entre unas burbujas.

Penelope se apresuró hacia él, con su vestido morado hinchándose como un globo a su alrededor. Los dientes le castañeaban tanto que apenas podía respirar, pero consiguió llegar donde estaba Alex y, agarrándolo por los brazos, lo sacó a la superficie.

—Por si lo has olvidado, estamos en el lago Ness —dijo casi sin aliento—. En el lago Ness en diciembre, concretamente. Has tenido ideas mucho más brillantes.

—De verdad que lo he oído —insistió el pequeño mientras Penelope lo llevaba en brazos a la orilla; su vestido pesaba tanto que cada paso era un suplicio—. Sabe que hemos viajado hasta aquí para estudiarlo y ha empezado a decir: «Veniiiid, venid a mí…».

—Tú no vas a ir a ninguna parte hasta que te hayas secado. —Cuando alcanzaron la orilla y soltó a Alex, Penelope se quedó mirándolo—. ¿Dónde están tus gafas?

Por toda respuesta, el niño señaló el agua con un dedo, sonriendo como si no hubiera roto un plato, y Penelope suspiró de nuevo. «Voy a pasarme la Navidad estornudando».

—Más te vale preparar una buena excusa para cuando vuelva papá. —Tras regresar sobre sus pasos, se agachó para tantear con las manos en el agua, conteniendo un escalofrío—. Se suponía que teníamos que comportarnos como adultos…

—Pero eso es aburridísimo —dijo Alex, sonriendo aún—, y papá nunca se enfada.

—Pues no quiero darle motivos para que piense que Hector es el único en quien se puede confiar. Si quieres que siga llevándonos de viaje, ya sabes lo que tenemos que hacer.

El profesor Quills era un naturalista especializado en la flora y la fauna exóticas, de ahí que pasara tanto tiempo fuera de casa. Penelope lo recordaba cargando con su maleta durante toda su infancia, en ocasiones para estudiar un arrecife de coral del Atlántico, en otras para cazar mariposas en las selvas tropicales, a veces para recolectar fósiles recién descubiertos en el norte de Europa. De esas expediciones procedía la mayor parte de lo expuesto en el Museo de Curiosidades que tío Charles, el hermano de la madre de Penelope, había inaugurado diez años antes en Oxford, aunque aún no habían logrado que atrajese la atención esperada.

Aquella era, precisamente, la razón por la que habían viajado al norte. Un amigo del profesor Quills aseguraba haber visto algo extraño en el lago Ness, a medio camino entre una serpiente acuática y «uno de esos dinosaurios de los que ahora habla todo el mundo». En realidad, Penelope no albergaba la menor esperanza sobre su historia (ni sobre nada que tuviera que ver con monstruos), pero le apetecía demasiado cambiar de aires como para quedarse en casa.

—¿Y qué pensabas hacer cuando encontrases al bicho? —le preguntó a Alex después de devolverle las gafas. Los rizos del pequeño, del mismo castaño claro que los de Penelope, chorreaban sobre la manta de tela escocesa en que lo había envuelto—. ¿Te encargarías de la investigación para demostrarle a papá de qué eres capaz?

—Me haría su amigo —contestó su hermano— hasta conseguir que confiase en mí. Y, cuando eso sucediera, me montaría en él para recorrer el mundo entero.

—La parte del mundo que está cubierta de agua, querrás decir.

—Le pediría que me llevase muy lejos del lago, donde papá nos contó que su agua se mezcla con la del mar. Y, una vez allí, encontraríamos a mamá.

Al escuchar esto, la sonrisa de Penelope se apagó poco a poco. Los ojos azules que el niño levantó hacia ella también eran como los suyos, aunque estaban llenos de esperanza.

—Mamá está muerta, Alex. —Tras aclararse la garganta, trató de alisar la tela de su empapado vestido—. Por eso todos vestimos de este color.

Hacía un año y un mes exactos que el barco de Diana Quills se había hundido en el Canal de la Mancha, durante la primera travesía que realizaba en solitario para estudiar la fauna submarina. A sus catorce años, Penelope recordaba aquella etapa como un nubarrón oscuro que había cubierto su mundo por completo, pero parecía que a Alex, seis años menor que ella, le estaba costando más asumir la realidad. Desde el mes anterior, la familia Quills había abandonado la ropa de color negro para pasar a los morados del alivio de luto, aunque Penelope siguiera sin sentir alivio alguno al pensar en lo único que les quedaba de su madre: una tumba vacía en el cementerio, donde su padre dejaba flores cada domingo, y el camafeo de ónice que llevaba al cuello.

—¿Y tú, Penny? —preguntó el pequeño tras unos minutos de silencio—. ¿Qué piensas hacer con el monstruo cuando lo encontremos?

—Montarme en él no, desde luego. Esas cosas mejor te las dejo a ti.

—Pero habrá algo emocionante que te apetezca hacer. —Alex pisoteó el suelo para entrar en calor—. Incluso un roedor de biblioteca como tú tendrá ganas de vivir aventuras. ¿Para qué lees todas esas novelas gordas si no?

—Es «ratón» de biblioteca, no «roedor». Y ya te he dicho que no creo en los monstruos, pero… —Penelope se echó otra manta sobre los hombros mientras observaba el lago. Su superficie recordaba a una plancha metálica, erizada aquí y allá por la caricia del viento—. Lo estudiaría —dijo al fin—, y cuando hubiera acabado, lo dejaría en paz. Es lo que se debe hacer según mamá.

—Mamá decía que teníamos que ordenar nuestros cuartos y no meter el dedo en los postres. A mí nunca me dijo nada sobre dejar en paz a unos monstruos…

—No me refiero a eso, bobo, sino a cómo actuar con lo que investigamos. ¿Te acuerdas de esa vez que discutió tanto con tío Charles por culpa de los animales disecados del museo? Mamá decía que nada de lo que descubramos importa más que el bienestar de aquello que estamos estudiando. Que no debemos creernos tan importantes como…

Pero el ruido de unas pisadas les hizo darse la vuelta.

Al principio ninguno pudo distinguir nada, hasta que la silueta de su padre se hizo visible poco a poco en medio de la niebla que rodeaba el lago Ness. La muchacha enarcó las cejas al darse cuenta de que venía casi corriendo, con sus maltratados prismáticos, la cartera de cuero y el resto del instrumental rebotando contra su espalda.

—Has tardado menos de lo que esperábamos, papá —saludó Penelope, y dirigió a su hermano una mirada alarmada—. Estamos un poco, eh…, mojados por la niebla…

—¿Conseguiste encontrar al monstruo? —quiso saber Alex—. ¿Da mucho miedo?

—Ni siquiera he podido alcanzar la otra orilla… —jadeó el profesor Quills. Llevaba unas gafas parecidas a las de su hijo, tan plateadas como sus sienes; desde que su esposa murió, se le habían multiplicado las canas—. Acababa de echar a andar cuando el mozo de la posada…, ese llamado Brown…, apareció para entregarme un telegrama.

—No sabía que recibiesen telegramas en ese sitio —se extrañó Penelope, pensando en el descolorido papel de las paredes y las contraventanas que no había manera de cerrar.

—Ellos mismos parecían sorprendidos, pero se trataba de algo urgente… Vuestro hermano y tío Charles nos han escrito desde el museo; quieren que regresemos a Oxford.

—¡Pero si los tres estabais de acuerdo en lo importante que era este viaje! —protestó su hija—. Tío Charles no hacía más que hablar del reclamo que supondría lo de ese supuesto monstruo.

—Es exactamente lo que pensé antes de leer el resto del mensaje. Charles dice que hemos recibido un nuevo espécimen, uno que ningún museo de Inglaterra ha poseído hasta ahora… —Y mientras secaba sus empañadas gafas, el profesor Quills los observó a ambos—. Una sirena capturada cerca de la costa de Cornualles.

En el silencio que se hizo después de aquello, lo único que se oyó fue el sonido que dejó escapar Alex, un «iiiiiiii» parecido al de un globo relleno de emoción en vez de helio.

—Ningún museo de la tierra, querrás decir —contestó Penelope al cabo—, porque las sirenas no existen. El cuento de Andersen nos gusta mucho, pero solo es eso: un cuento.

—Sospecho que lo que nos han llevado al museo es bastante distinto. Además, ya sabes lo escéptico que es tu tío: nunca aceptaría esta historia sin comprobar que es cierta.

—¿Eso quiere decir que tenemos una sirena en casa? —dijo Alex en un tono de voz peligrosamente agudo—. ¿La han metido en la bañera? ¿Cabe dentro con la cola y todo?

—Está en el tanque que usábamos para los peces caribeños, después de que el capitán que la capturó la llevase envuelta en una red. Charles dice que le ha invitado a quedarse en casa hasta que Hector termine de transcribir su versión de lo ocurrido.

Si a Penelope le había resultado extraño que su tío se tragase algo así, que también lo hubiera hecho su insoportablemente serio hermano mayor le pareció sobrenatural.

—Como comprenderéis, se nos necesita de inmediato —continuó su padre—, así que será mejor dejar lo del monstruo del lago Ness para más adelante. Si nos ponemos a hacer las maletas ahora mismo, podremos coger el primer tren de mañana.

—Y morirnos de frío otra vez durante el viaje —respondió Penelope, pero su padre ya se había dado la vuelta y a la muchacha, todavía envuelta en la manta, no le quedó más remedio que resignarse.

Tras ponerse las medias y los botines (el profesor, por suerte, no había reparado en que estaban descalzos), los dos hermanos lo siguieron pendiente arriba hacia la silueta de la posada, pálida como un fantasma por la niebla y la distancia, hasta que Alex se detuvo tras dudar un instante.

Desde el sendero por el que estaban ascendiendo, el lago no era más que una mancha gris rodeada de colinas, pero aun así distinguió algo oscuro en el horizonte. Algo que se podría haber confundido con una barca a la deriva de no ser porque estaba dividido en tres partes: dos ondulaciones escamosas, asomando por encima del agua, y una protuberancia parecida a una cabeza. Con una sonrisa de oreja a oreja, el pequeño sacudió la mano para despedirse antes de echar a correr en pos de su hermana y el «Alex, ni se te ocurra» con el que esta lo llamó, sin dejar de caminar hacia la pensión.

Tres

Encontraron Oxford mucho más sombrío que cuando lo habían dejado, sumergido en una niebla que no tenía nada que envidiar a la del lago Ness. Faltaba poco más de una semana para Navidad y las chimeneas de los colegios, las bibliotecas y las casas de vecinos escupían hollín sin parar, tanto que costaba distinguir si el cielo estaba encapotado o había una pizca de azul entre las nubes.

—Sigo diciendo que no deberíamos hacernos ilusiones —comentó Penelope en el coche de caballos que los recogió a Alex, a su padre y a ella en la estación—. Que tío Charles se haya creído ese cuento de la sirena no quiere decir que sea verdad. No sería la primera vez que nos engañan.

—Eres una aguafiestas, Penny —protestó el niño, encogido entre las maletas del instrumental científico—. Solo por eso no te dejaremos hablar con ella.

—Ahora me entero de que pueden hablar. Yo que creía que solo cantaban…

—Pronto saldremos de dudas —contestó su padre, y agarró los bultos más cercanos cuando el coche describió una brusca curva—. Cada día te pareces más a tu madre —añadió de repente—. Casi puedo escucharla hablar a través de tu boca.

Pese a su tono conciliador, Penelope se dio cuenta de que estaba nervioso, así que se mordió la lengua. Diez minutos después, el coche abandonó Cornmarket Street para rodear la iglesia de St. Martin, con sus grandes cristaleras góticas empañadas por el frío, y continuó por Queen Street hasta detenerse delante de uno de los últimos inmuebles.

La enseña del Museo de Curiosidades, rodeada por una orla de mariposas metálicas, se balanceaba ruidosamente encima de la puerta, de la que colgaba un llamador con forma de mano. Unos cuantos desconchones salpicaban una fachada que parecía haber pasado por tiempos mejores.

—¿Os acordáis de lo que ocurrió con esa supuesta momia de sirena que encontraron en las islas Fiji? —dijo Penelope mientras su padre entregaba unos peniques al conductor—. Se descubrió que era falsa, un torso de mono cosido a la mitad del cuerpo de un pez. Esas cosas no deberían exhibirse en un museo, sino en un circo; dejarnos engañar así arruinaría nuestra reputación.

—Tampoco es que tengamos mucho que perder —dijo su padre, y echó un vistazo a la escandalosa enseña—. Lo cual me recuerda que deberíamos engrasar esa cosa otra vez.

Durante el rato que transcurrió después de accionar el llamador, los tres permanecieron apiñados para resguardarse del frío, hasta que les llegó el eco de unos pasos. Hector, el hermano mayor de Penelope, abrió entonces la puerta, con su pelo castaño escrupulosamente engominado y una expresión de pocos amigos.

—Llegáis mucho más tarde de lo que pensábamos —refunfuñó mientras se hacía a un lado—. Tío Charles daba por hecho que estaríais aquí para la cena.

—Escocia no se encuentra a la vuelta de la esquina —contestó Penelope en el mismo tono—, y bastante suerte tuvimos consiguiendo billetes en el primer… —Pero el «¡Dante!» de Alex les hizo volverse hacia la sala de estar.

Un animalillo de pelaje pardo, del tamaño de un gato pero con una apariencia similar a la de un roedor, había salido alegremente a recibirles. Se trataba de un wombat australiano que el profesor había traído de uno de sus viajes, poco después de la muerte de su esposa, y que se había convertido, desde ese día, en amigo inseparable de Alex.

—Más os vale llevaros a esa bola de pelo la próxima vez —dijo Hector—. Me ha mordisqueado una pluma nueva y casi acabó con mi diario.

—Eso es porque escribiste algo interesante en él —contestó el pequeño, levantando a su mascota—. No le gusta comer cosas aburridas. Hacen que le duela la tripa.

—Nunca te acostarás sin saber una cosa más. —Y tras poner los ojos en blanco, Hector les indicó que le siguieran—. Vamos de una vez; tío Charles os espera con Oscar.

—¿Oscar? —dejó escapar Penelope—. ¿No tendría que haberse marchado ya?

De repente le ardía la cara, aunque no estaba segura de que fuese por el frío. Oscar era el ayudante de tío Charles, un chico tres años mayor que ella que parecía sacado de una de esas vidrieras medievales plagadas de ángeles. La racionalidad de Penelope la abandonaba cuando lo tenía delante: a veces se tropezaba con sus propios pies, otras se le caía lo que fuera que estuviese sujetando. En una ocasión memorable (Alex aún se partía de risa al recordarlo), Oscar le había sonreído al cruzarse con ella y Penelope había chocado con una mesa, la jaula que sostenía se había caído al suelo, un papagayo había escapado de su interior y, tras revolotear por todas partes durante un rato, había dejado un regalito sobre el sombrero del rector del Magdalen College.

—Nos hemos entretenido con nuestros invitados de Cornualles —explicó Hector mientras atravesaban la sala principal del museo, a la que se accedía desde el vestíbulo. Las cortinas ya estaban echadas y los animales disecados, los esqueletos prehistóricos y las colecciones de mariposas parecían moverse con cada tremolar de los quinqués—. No había quien pusiera orden en la historia que nos han contado, aunque tío Charles dice que tiene potencial. Con que la adornemos un poquito, los visitantes nos quitarán los folletos de las manos.

—¿Te refieres al capitán del barco que la atrapó? —dijo el profesor Quills, rodeando una plataforma con la reproducción de un mamut—. ¿Dónde está ahora?

—¿La sirena? En el despacho del tío, cosa que no parece hacerle demasiada gracia.

Pese a la mueca con que dijo esto, no había ni pizca de sarcasmo en el muchacho. Aquello consiguió que a Penelope se le disparasen las alarmas.

—Espera, Hector, espera un segundo. —La chica adelantó a su padre y a Alex para caminar al lado de su hermano mayor—. Tú no creerás en serio que hay algo cierto en esa historia, ¿no? Eres aún más escéptico que yo, y ya es decir. Eres tan escéptico que tu retrato debería aparecer en la Enciclopedia de Chambers al lado de la palabra «escéptico».