7,99 €

Mehr erfahren.

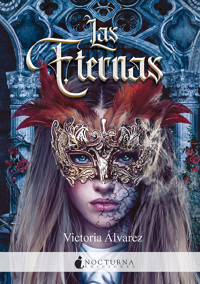

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: La guerra de Gaiatra

- Sprache: Spanisch

En un país devorado por el desierto, donde la tecnología obedece las leyes de la magia y los deseos de los yinns son más que una leyenda, una sultana se casa cada noche y decapita a un nuevo esposo cada amanecer. Nadie en todo Aramat parece dispuesto a alzarse contra ella; nadie excepto su propia hija. A sus diecisiete años, la princesa Raisha está desesperada por salvar a su madre de un destino atroz. Por eso no duda en escapar del palacio con su último esposo, confiando en que la sultana acabe entrando en razón. Pero Raisha no tarda en comprobar que las cosas no van a salir como esperaba: el hombre al que ha ayudado no es quien ella creía, el desierto esconde más secretos de los que podía imaginar y más allá de sus fronteras, donde la niebla se extiende sobre un reino de engranajes oxidados y las nubes envuelven un archipiélago flotante, la maquinaria de una guerra inminente ya se ha puesto en marcha. Cita de reseña crítica: «Si te maravilla la ambientación de las novelas de Victoria Álvarez..., espera a leer esta. Ha creado un mundo tan precioso, profundo y sorprendente que jurarías que es real». Geòrgia Costa, autora de La Segunda Revolución y La música de los prodigios

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 893

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

© de la obra: Victoria Álvarez, 2020

© del mapa: Alejandra Hg, 2020

© de la ilustración del final: Inma Moya, 2020

© de los detalles: Lohjinawi/Shutterstock.com

© de las guardas: Hanna Kh/Shutterstock.com

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna: abril de 2022

ISBN: 978-84-18440-53-3

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Para Ana Roux, sin la cual

esta historia nunca habría nacido

Dentro de cien años, seré libre. Habré olvidado

sus nombres y sus rostros, y sus problemas

no tendrán la menor importancia. El tiempo

se encarga de enterrar las cosas: cambia

como el desierto y se traga civilizaciones enteras,

borrándolas del mapa y de la memoria.

Al final, el polvo siempre vuelve al polvo.

JESSICA KHOURY,

El tercer deseo

LA CONJURA DE ARAMAT

En una de las sepulturas del cementerio, entre monumentos de sultanes a los que nadie recordaba, mausoleos reducidos a escombros y osarios convertidos en guaridas de alimañas, algo más antiguo que el desierto aguardaba en la oscuridad.

Hacía tiempo que el sol se había puesto sobre el desfiladero y la claridad de las tres lunas cubría Manshiyat con un manto de plata. Sus cúpulas se alzaban en la noche como dunas blancas, reluciendo donde aún quedaban teselas de oro; las sombras jugueteaban con las celosías ruinosas y se arrastraban sobre los escalones, y salvo por el rumor de los pequeños pies que avanzaban entre las tumbas, ahogado por los aullidos de los depredadores nocturnos, nadie habría dicho que existiese algo vivo allí.

Envuelta en un velo tan sucio que apenas se la distinguía en la penumbra, una niña de unos trece años se deslizaba como un fantasma de un sepulcro a otro. Caminaba deprisa y sin apartar los ojos del suelo, con la resolución de quien conoce el lugar como la palma de su mano; pasó sobre los restos de una arquera desmoronada, dobló la esquina de un mausoleo cuya bóveda se había hecho añicos y, tras un breve titubeo, se detuvo ante una de las tumbas situadas al otro lado del sendero. Una plancha de madera cubría la entrada, y la pequeña rebuscó entre sus harapos hasta sacar una llave con la que, tras unos cuantos empellones, la hizo ceder.

Comparado con los sepulcros de alrededor, aquel presentaba un aspecto aún más destartalado, y era tan diminuto que la niña podría atravesarlo en tres zancadas. Una lámpara de aceite reposaba en un nicho y, cuando la encendió con un pedernal y algo de yesca, los perfiles de un ajuar se proyectaron sobre las paredes: jarrones y cuencos de latón en una esquina, junto a guirnaldas de armelias tanoscuras que apenas las reconoció en la media luz. Una adornaba todavía la sencilla lápida levantada en el centro, y la chiquilla sintió cómo se le humedecían los ojos al dar unos pasos hacia ella.

No habría sabido decir durante cuánto tiempo permaneció de pie, hasta que otro aullidoprocedente del exterior la devolvió al mundo real y se obligó a tragarse las lágrimas mientras se arrodillaba. Bajo los caracteres inscritos en la lápida, una piedra no más ancha que su mano asomaba entre los pétalos secos de las armelias, y la niña despejó el suelo a su alrededor antes de levantarla.

Dentro de la estrecha cavidad había algo que relució cuando lo extrajo: una botellita de plata de las que usaban las damas para guardar sus perfumes, con un tapón retorcido como el alminar de un templo. Tras vacilar otro instante, tiró de él hasta que la botella se abriócon un plop…, pero lo que empezó a salir de su interior, como constatócon una sacudida en el pecho,no eranprecisamente aromas florales.

Una hilacha de humo azul se elevó ante sus ojos, serpenteando hasta el techo cubierto de telarañas. La niña contuvo el aliento mientras la humareda se condensaba hasta adquirir la forma de unos brazos,un torso musculoso y (tuvo que tragar saliva, con la piel tan erizada que casi le dolía) un rostro masculino que le devolvió la mirada desde lo alto.

Por muchas historias que le hubieran contado, ninguna se acercaba lo más mínimo a lo que ahora tenía ante sí. Era como si las únicas descripciones de una puesta de sol que hubiese escuchado alguien fueran las realizadas por un ciego.

—Tanto tiempo añorando el mundo de los mortales, y has tenido que despertarme en cambio en el de los muertos —dijo la criatura mientras paseaba sus ojos dorados por el mausoleo. Cuando los últimos penachos de humo se evaporaron, su cuerpo dio la impresión de arder como una enorme antorcha—. Tú también pareces uno de ellos —continuó—, por lo silenciosa, al menos.

—De modo que eres real — respondió la niña en un susurro—. Eres… un yinn.

Creyó oír cómo la criatura reía para sí, cruzando sus poderosos brazos. La pequeña reparó en que estaban cubiertos de tatuajes, tan relucientes como sus brazaletes de oro, su pectoral de pedrería y los anillos de su barba y su coleta.

—Por el desierto que casi había olvidado lo impresionables que sois. —Cada vez que se movía, los tatuajes daban la sensación de deslizarse sobre su piel azul, como versos garabateados con tinta dorada —. ¿Cómo dices que te llamas?

—Todavía no lo he dicho — contestó la pequeña en voz baja— ni lo pienso hacer.

—Los nombres son mucho más importantes de lo quecreéis, niña —respondió la criatura—. Nada existe realmente hasta que el universo aprende a describirlo, como únser vivo existe hasta que los demás lo reconocen como tal. El día que entiendas el poder que poseen las palabras, incluso el mío te parecerá insignificante.

Pero la única respuesta de ella fue levantar el mentón con terquedad, y el yinn exhaló un suspiro que, en aquel cubículo, sonó como si el viento avivase una hoguera.

—Muy bien — continuó—, supongo que tendrás tus motivos para ocultarle al mundo quién eres, los mismos que te han conducido en plena noche hasta una sepultura ruinosa. Pero recuerda que, si no me dices tu nombre, nunca conocerás el mío.

—Eso me trae sin cuidado. Sé todo lo que necesito saber acerca de ti.

—Cuánta erudición en una criatura tan pequeña —se burlóel yinn, aunque su aura pareció tremolar un momento, sacudida por la curiosidad—. ¿Y qué sabes exactamente?

—Que llevas siglos morando en esta tierra, desde mucho antes de que naciesen mis antepasados. Que fue mi padre quien te encerró dentro de esa botella, aunque nunca se atreviera a invocarte por miedo a lo que las leyendas cuentan acerca de los tuyos. Que si me encargó esconderte en su tumba, cuando comprendió que le quedaba poco tiempo, fue para asegurarse de que sus enemigos no conseguían dar contigo.

—Una lástima que esa sea la única herencia de un hombre tan previsor —comentóel yinn con indiferencia—. Dudo que le hubiera hecho muy feliz verte con esos harapos…

—También sé que estás obligado a concederme tres deseos —cuando la niña alzó la cabeza, el resplandor azul hizo relucir sus ojos como cristales— o nunca recuperarás tu libertad. De manera que el destino está sonriéndonos a los dos esta noche.

En el silencio que siguió a esto, sintió cómo el pulso retumbaba en sus sienes como el eco de un tambor. Las sombras de los jarrones y de la propia lápida temblaron cuando la criatura se irguió aún más, cerniéndose sobre ella como una columna a punto de derrumbarse; y al inclinar la cabeza, una cascada de ascuas cayó sobre el pelo de la pequeña como una llovizna de luz.

—Parece que no tengo escapatoria —acabó respondiendo—. ¿Y cuál será entonces el primer deseo de mi joven ama? ¿Montañas de oro, un palacio de mármol, sirvientes…?

—Todo eso lo tendré algún día, aunque no necesitaré tu ayuda para conseguirlo. Lo que quiero obtener de ti no es algo material, sino el camino que me conducirá hasta ello.

—Pero eso no tiene ningún sentido —se extrañó él—. Ninguno de los hombres con los que he hecho un pacto me pidió un medio para conseguir algo…, solo ese algo.

—Yo nunca seré como esos hombres —le interrumpió ella— porque no pienso deberle a nadie más que lo imprescindible. Cuando consiga cambiar el destino de mi pueblo, lo haré con mis propias manos y no habrá una sola persona en Gaiatra capaz de reclamar una pizca de mi éxito. —Y sin inmutarse ante el estupor del yinn, respiró hondo antes de continuar—: Este es mi primer deseo: quiero me ayudes a conseguirla tecnología de Cameroth.

CAPÍTULO 1

Muchos años después de aquello, cada vez que alguien le preguntara por su infancia en palacio, la princesa Raisha se esforzaría por comportarse como una persona cuyo primer recuerdo no fuera la cabeza de uno de los esposos de su madre rodando por el suelo, desde el ensangrentado bloque de las ejecuciones.

Shamaya había comenzado a surcar el cielo poco antes, pintando el desierto que rodeaba Sairayat de un rosa mortecino mientras la ciudad se desperezaba al son de los tambores. Los primeros escarnales perseguían a los comunicadores mecánicos alrededor de las cúpulas de bronce, los oasis de palmeras y sibiricos aprisionados entre las casas, los alminares de los templos dedicados a la Diosa del Sol y el enorme reloj astronómico, diseñado por la sultana Marjannah, que se elevaba como una aguja helicoidal delante del palacio. Cuatro anillos concéntricos (uno dorado para la Diosa, tres plateados para sus Esposos Lunares) rotaban en la parte superior, haciendo girar sus sombras sobre las azoteas que rodeaban la Gran Plaza.

Evidentemente, para el hombre que estaba a punto de morir no había nada digno de admiración en el complejo que acababa de abandonar, resplandeciente por los miles de conjuros escritos sobre el mármol por las demiurgas de la sultana. «No —se le oyó sollozar mientras unas guardianas lo subían al cadalso—, por la Diosa, no…».

—Parecía bastante menos disgustado anoche, cuando hice que le prepararan la cena de su vida —comentó la madre de Raisha, a su izquierda en el balcón. El sol también bailaba en los bordados de su capucha ceremonial, con las mismas filigranas doradas que la diadema de la princesa—. Hoy en día la gente no sabe apreciar la auténtica hospitalidad.

El rojo de sus carnosos labios recordaba más que nunca a la sangre. Cuando volvió la cabeza hacia Raisha, esta no pudo evitar preguntarse si sus súbditos la estarían viendo como ella misma se veía al lado de su madre: pequeña, regordeta, desgarbada. Imperfecta.

—No debes dejarles leer en tu interior, sobre todo en momentos así —siguió la sultana en voz baja—. Un instante de debilidad, uno solo, y lo recordarán para siempre.

—No… —Habían obligado al hombre a arrodillarse y la verdugo se encontraba ya a su lado—. No podéis dejar que lo hagan, no podéis…

Mientras la generala Aixa, la responsable de las guardianas, proclamaba los cargos de los que se acusaba al reo, Raisha desvió los ojos hacia la multitud reunida a los pies del palacio, tan silenciosa como la arracimada en las azoteas. Todas las caras resultaban idénticas desde allí arriba, rostros morenos envueltos en velos y turbantes salpicados de arena. Después de haber visto morir a tantos esposos, pensó la muchacha, debía de parecerles tan cotidiano como cada claqueteo del reloj astronómico.

—… el execrable acto de la alta traición, concebido nada más contraer matrimonio con nuestra serenísima soberana —siguió anunciando la generala a voz en grito—. Lejos de agradecer al pueblo de Aramat la generosidad con la que fue acogido, el conspirador…

—¡No he hecho nada de lo que se me acusa! ¡No existe ninguna traición, ninguna!

—… pretendía acabar con la vida de la sultana Marjannah, manchándose las manos de sangre en el más despreciable de los crímenes. De no haber sido por la intervención…

—¡Ella es la única asesina! —chilló el condenado, y su alarido ahogó la voz de la generala—. ¡Mató a su esposo a sangre fría y ordenó pasar a cuchillo a la mitad del palacio, y vosotros la entronizasteis como si nunca hubiera ocurrido! ¡Solo porque os deslumbró con sus conjuros, sus máquinas endemoniadas y ese hatajo de hechiceras que…!

—Es suficiente —declaró la generala Aixa, y agarró al hombre del pelo para apretar su cabeza contra el bloque de madera—. Procura hacerlo rápido —le ordenó a la verdugo.

Esta se limitó a asentir, pero Raisha sintió cómo el peso de sus palabras, la mención a aquella Conjura de Aramat con la que su madre, conspirando con las demás mujeres de la corte, había derrocado al anterior sultán para hacerse con el trono, le oprimía el estómago como si una píldora de plomo vertiese su contenido en él.

«Pero nada de lo que ahora poseemos habría existido sin ella». El Harén seguiría siendo el coto de caza privado de su padre, una jaula de oro en la que no habría una sola guardiana, demiurga ni artífice practicando sus artes… porque tampoco habría una sola mujer a la que los demás consideraran algo más que un pedazo de carne. Raisha había escuchado suficientes historias de Aixa, Wallada e Itimad, sus hermanastras mayores, para imaginar qué habría sido de ella en aquel mundo y de cualquier muchacha en una Sairayat donde las cosas no hubieran cambiado tanto.

«¿Es eso suficiente motivo para perdonárselo todo? ¿Incluido el asesinato de un esposo cada amanecer, con cargos que el pueblo ya no parece creerse?». La verdugo había alzado la cimitarra y Raisha no resistió la tentación de mirar a la muchedumbre, en los segundos que pasaron antes de que descargara el golpe: todos los rostros estaban impasibles, no había ceños fruncidos ni gestos de amenaza, pero el silencio resultaba tan opresivo, tan irreal, que le sobrevino un escalofrío.

«Mi padre era un miembro gangrenoso que había que cortar para sobrevivir. —Con un único movimiento, la cimitarra cercenó el cuello del hombre y su cabeza rodó sobre la tarima, dibujando una estela escarlata en la madera—. Y mi madre… —Raisha levantó los ojos hacia ella, siempre tan perfecta, tan poderosa—. Mi madre es la mejor persona de mi mundo y, al mismo tiempo, la peor del de nuestra gente».

—Será mejor que descanses antes de las lecciones de hoy —le dijo al cabo de un minuto, después de que las guardianas retiraran el cuerpo del hombre y unas sirvientas acudieran para restregar la tarima—. Estás un poco pálida esta mañana.

—No tiene importancia —susurró Raisha—, es que he pasado una mala noche.

—Esos condenados pasteles de guraba acabarán con nosotras —rezongó su madre, aunque sonrió a regañadientes—, pero supongo que de algo tenemos que morirnos. Bien pensado, no sería mala idea recurrir a ellos en el banquete de la semana que viene. —Le pasó un brazo por los hombros para regresar al interior del palacio mientras la multitud comenzaba a disolverse—. El cretino de Omar al’Hafay nunca ha sabido resistirse a los dulces, y todo el mundo sabe que, para persuadir a tu tío, no hay nada mejor que…

Pero sus palabras fueron acalladas por el «¡Marjannah!» de la generala Aixa y el «majestad, ¡cuidado!» de dos guardianas. Antes de que Raisha entendiera qué pasaba, algo se estrelló contra su mejilla, haciéndole perder casi el equilibrio. Las mujeres que las escoltaban corrieron hacia ella mientras desenvainaban sus armas, pero ninguna reaccionó tan rápido como la sultana.

Cuando quiso darse cuenta, la había arrinconado contra el muro para protegerla con su cuerpo mientras deslizaba una mano sobre la balaustrada. El oro de los conjuros grabados en ella, al contacto con sus dedos, se elevó desde el mármol como el vaho de una bañera caliente; los delgados filamentos ascendieron por el aire, se entrelazaron a toda velocidad y se cerraron a su alrededor como una crisálida. Con el corazón encogido, Raisha se asomó por detrás de su madre y, al ver los barrotes metálicos que habían surgido de la nada, abrió los ojos de par en par.

—¿Estás bien, Raisha? —inquirió la sultana. En la Gran Plaza, la muchedumbre había vuelto a quedarse tan callada como si le hubieran lanzado un sortilegio—. ¿Te han hecho algo? —insistió Marjannah—. ¿Te han herido?

—Creo…, creo que no —murmuró su hija—. Han debido de arrojarnos una fruta o…

Pero una de las guardianas se había agachado para recoger algo, dos bultos tan remendados que a Raisha le costó reconocer lo que eran: unas cabezas de trapo adornadas, respectivamente, con una capucha y una diadema. De la parte inferior de ambas colgaban unas hebras de lana, tan rojas como los labios de la sultana… y como el charco que empapaba el cadalso, resbalando hasta la plaza.

El mensaje no podía estar más claro, y todo el mundo parecía pensar lo mismo. La generala Aixa, que se había dirigido lo más rápido que pudo al balcón, arrancó las cabezas de manos de la guardiana para mostrárselas a la multitud entre los barrotes.

—¿Quién es el responsable de esto? —Su voz resonó como un trueno, y la princesa tembló—. ¿Quién ha sido el desgraciado que ha tirado esto?

Pero no obtuvo más respuesta que su propio eco. Los súbditos de Sairayat guardaron silencio, con las cabezas gachas y los labios apretados, y fue aquella calma lo que aterrorizó a Raisha. «Si no parecen alarmados, es que sabían lo que iba a pasar. Y si no piensan delatar a nadie, es que todos estaban de acuerdo».

De repente entendió cómo debió de sentirse el hombre que acababa de morir, al ser conducido al cadalso sin nadie dispuesto a suplicar por él. Tras unos segundos que dieron la impresión de alargarse un siglo, su madre pasó la mano por delante de los barrotes (era la única del palacio que no necesitaba una pulsera; el poder le corría por las venas como la sangre) y los filamentos de oro serpentearon uno a uno hasta sumergirse en el mármol.

—Pon a tus muchachas a trabajar —le escuchó decirle a Aixa, con los ojos clavados en la muchedumbre—. Quiero que me traigan a los responsables de esto.

—Con todos mis respetos, majestad… no creo que sea lo más sensato —se atrevió a decir la capitana Khadiya, que había acompañado a Aixa al balcón. Siempre que la veía, Raisha pensaba que de su cuerpo saldrían dos como ella—. Si el pueblo está descontento y esta es su forma de demostrarlo, otra ejecución empeoraría la situación…

—No he dicho que pretenda matarles, capitana —replicó la sultana—. Hay muchas otras cosas que podría hacerles, y mucho peores; ya deberías saberlo. —Y con una última mirada demoledora a sus súbditos, rodeó a Raisha con un brazo para abandonar el balcón—. Por ahora, aseguraos de que limpian esa tarima; la quiero impoluta para mañana.

CAPÍTULO 2

A través de los agujeros abiertos en la cúpula de bronce, el sol que caía a plomo sobre la cabeza de Zafirah, la hija de la generala Aixa, empezaba a hacerla sentirse como si estuviera dentro de los baños. El sudor corría por dentro de su blusa y empapaba su trenza negra, pero no tenía intención de moverse; necesitaba la mayor cantidad de luz posible para lo que se traía entre manos y esa parte del palacio, desde que su madre estaba al tanto de sus incursiones en el Taller, era su única alternativa.

Abierto sobre sus rodillas como un cadáver en una escuela médica, el escarabajo mecánico en el que llevaba trabajando toda la semana aguardaba a que lo terminara con una paciencia casi conmovedora. Mientras escogía otra herramienta entre las escondidas dentro de su ropa, la niña echó un vistazo para asegurarse de que Aixa no estaba en la Rotonda, el patio situado en el corazón del Harén que servía como lugar de esparcimiento a las alumnas de las tres facciones. Las alfombras colocadas alrededor de los parterres empezaban a llenarse con las primeras que acudían a cenar, y la fuente erigida debajo de la gran cúpula calada competía con el murmullo de los laúdes tañidos desde una de las galerías circundantes.

Con la lengua entre los dientes, continuó trasteando en las entrañas del escarabajo hasta que, tras asegurarse de que todas las piezas estaban conectadas, cerró con cuidado su caparazón metálico. A simple vista, no se diferenciaba mucho de los insectos de verdad, salvo por las pinzas que, para alborozo de Zafirah, estiró con un chirrido. Unas demiurgas se habían sentado tras ella para picotear unos pastelitos, colocados por unas sirvientas sobre una mesita de cobre, y la niña se agachó tras unos cojines para dejar el escarabajo en la alfombra. Sus patas temblaron un instante antes de ponerse en movimiento y Zafirah sonrió mientras lo observaba avanzar, subiendo y bajando con rapidez sobre las dobleces de la tela, hacia el cojín en el que se sentaba una de las chicas.

Cuando se enganchó con las pinzas a su velo morado, tuvo que taparse la boca para que no la oyeran reírse. El escarabajo fue trepando por su espalda hasta que alcanzó su cabeza, aunque no permaneció mucho allí; una de las demiurgas dejó escapar un grito, otra exclamó «¡Sunita!» y la aludida empezó a manotear, asustada, hasta que consiguió deshacerse de él. Cuando vio lo que era, se puso roja como la grana antes de girarse, con los ojos entornados de ira, hacia unas artífices cercanas.

Estas estaban tan entretenidas arrojándose dátiles que no la vieron inclinarse para garabatear algo en una de las patas de la mesa. Al contacto con el plumín que recubría su índice, el cobre comenzó a relucir y la mesita acabó saltando por los aires, derribando las bandejas de dátiles, los cuencos de pistachos y los pastelitos a su alrededor.

Solo entonces Zafirah decidió que había llegado el momento de retirarse; se agachó para recuperar el escarabajo, pasó corriendo entre las demiurgas y abandonó la Rotonda con una enorme sonrisa. Atrapado entre sus dedos, el pequeño autómata le dio un pellizco.

—No te preocupes, te soltaré en cuanto nos hayamos marchado —le prometió en un susurro—. Más vale que madre no te vea entre mis cosas o me hará comer en los barracones durante el resto del mes.

Pero de la generala Aixa seguía sin haber ni rastro, o al menos Zafirah no dio con ella al inspeccionar la Rotonda desde una galería. Las únicas guardianas eran de su misma edad, sentadas con el entrecejo fruncido en una de las sombras proyectadas por la cúpula. Un poco más allá había otro grupo de demiurgas, igual de remilgadas que las amigas de Sunita, mientras que las artífices estaban repantingadas por todas partes, desternillándose de cualquier cosa. Sus carcajadas llegaron hasta Zafirah haciéndole sentir, como siempre que se encontraba cerca, la necesidad dolorosa de ser aceptada en su facción, por mucho que supiera que esa era una batalla perdida desde que pisó el Harén.

Era difícil no preguntarse en momentos así cómo sería todo dieciocho años antes, cuando Khaseem al’Sairahr aún se sentaba en el tono de Aramat…, cuando el Harén era lo que significaba su nombre y no la escuela femenina fundada por la sultana Marjannah tras su golpe de estado. Donde ahora estaban el Cuartel de las guardianas, el Taller de las artífices y el Jardín de las demiurgas, no había más que estancias perfumadas en las que las concubinas se bañaban, acicalaban y esperaban a su señor para servirle de maneras que Zafirah, a sus doce años recién cumplidos, no acababa de comprender. El escarabajo la devolvió a la realidad con un nuevo pellizco y la pequeña se lo guardó antes de que alguien la viera, pero acababa de hacerlo cuando reparó en un rostro conocido.

Raisha estaba atravesando uno de los senderos de la Rotonda, con los ojos clavados en sus babuchas (siempre miraba hacia el suelo, como si no fuera una princesa) y una expresión sombría. Zafirah recordó entonces los rumores que circulaban sobre lo sucedido en el balcón, durante la ejecución del último esposo, y echó a correr en pos de su tía o, como prefería considerarla, su hermana.

Su trenza oscilaba al alcanzar la galería opuesta, cuyos conjuros centelleaban sobre los primorosos capiteles. Raisha acababa de detenerse un poco más allá, pero a Zafirah no le dio tiempo a alcanzarla; estaba a punto de llamarla cuando le llegó el inconfundible sonido de la voz de la sultana.

La niña se detuvo en seco junto a una de las columnas en sombra. Al asomarse por detrás, vio a Marjannah caminando con Alda-shir, el Gran Visir de Aramat. Los dos parecían estar hablando de algo importante, aunque la sultana sonrió al ver a Raisha, y de un modo que hizo despertar en Zafirah la misma envidia que sentía por las artífices.

Daba igual lo absorta que estuviese en sus asuntos, incluso lo sanguinaria que todos dijesen que era: Marjannah siempre sonreía al encontrarse con su hija. La generala Aixa debía de haberle sonreído, que Zafirah recordase, media docena de veces en toda su vida.

—¿Qué estás haciendo aquí? —le oyó decir—. Pensaba que seguías en clase.

—Le he pedido permiso a Wallada para marcharme antes —respondió Raisha, acercándose con un susurro de su ropa. Llevaba la misma que las demás demiurgas, unos bombachos de seda púrpura, a juego con un corpiño bordado en oro, y un velo de gasa tachonado de soles también dorados—. Creo que tenías razón en lo que dijiste esta mañana: me ha debido de sentar mal algo de lo que cenamos.

—De modo que al final has acabado haciéndolo, Marjannah —dijo Aldashir en tono de reproche. Era aún más alto que la sultana, con un turbante rematado por una pluma, una túnica ceñida con un fajín y una capa que lo seguía como una sombra—. Me parece que habíamos acordado que era demasiado joven para acostumbrarla a los venenos, por mucho que eso le beneficie cuando conspiren en su contra.

—Deja de decir gansadas por una vez —contestó la sultana— o harás que se lo crea.

—Personalmente, la esencia de fragantina me parece la mejor opción —prosiguió Aldashir, impertérrito—, aunque deja demasiadas evidencias; solo un primerizo recurriría a ella teniendo otras sustancias a mano. Por el contrario, el veneno de los arenúnculos…

—Por eso no tenéis que preocuparos. —La princesa sonrió por primera vez—. A la enfermera Mashiah sí que le hago caso, sobre todo cuando nos habla de plantas ponzoñosas.

—Esa es mi chica —respondió el visir, y en apenas un segundo, como si fuera de agua en vez de metal, abandonó su forma humana para adoptar la de un tigre, frotándose contra Raisha de la cabeza a la cola—. Pero ojo con los arenúnculos: te salen unos granos espantosos —susurró— y no habrá quien aguante a tu señora madre si te ocurre algo así.

Apoyó la cabeza sobre el hombro de la muchacha y Raisha, sonriendo de mala gana, le acarició el cuello metálico con cariño. Como siempre que se encontraba ante él, Zafirah tuvo que controlarse para no estirar una mano con reverencia, hipnotizada por los cientos de diminutas escamas que constituían su anatomía y que el Gran Visir podía reordenar a voluntad para adoptar la apariencia que se le antojara. Había sido Marjannah la creadora de aquella armadura, le había explicado unos años antes Itimad, la jefa de las artífices; la había construido con sus propias manos después de encontrar a Aldashir en el templo en que había sido sepultado, atrapando su espíritu en un relicario alrededor del cual había tejido aquella red prodigiosa. «Entonces es lo mismo que hacen con los yinns, cuando los encierran dentro de las pulseras de las demiurgas», había dicho una desconcertada Zafirah. «Supongo que sí —había contestado Itimad—, con la diferencia de que los yinns no necesitan un cuerpo tanto como el alma en pena más sabia de Aramat».

—Si venías a hablar conmigo por lo de esta mañana, puedes quedarte tranquila —le siguió diciendo la sultana a su hija—. Las guardianas están interrogando a cada habitante de Sairayat para tratar de averiguar quién estaba detrás del ataque. Todo apunta a que no ha sido obra de una única persona, pero Aixa está segura de que alguien acabará cantando.

—No me preocupa eso…, no como esta mañana —replicó Raisha, y soltó la cabeza del Aldashir tigre—. Lo que quiero saber es si…, si realmente es necesario todo esto.

Desde detrás de su columna, Zafirah vio cómo la sultana enarcaba las cejas, con las manos enlazadas delante de su vestido granate. Tenía las uñas tan doradas como los párpados.

—Las represalias son necesarias, niña mía —respondió Aldashir por ella—, incluso cuando nos parten el corazón. Cuando cometías alguna travesura de pequeña, tu madre debía reñirte si era el único modo de que te enmendaras. Con el pueblo sucede lo mismo.

—No es la mejor comparación —dijo Marjannah—. Raisha siempre ha sido buena.

¿Era pena lo que se adivinaba en su voz, aunque su tono imperioso fuera el mismo?

—Estoy hablando de lo de antes…, lo que pasó en el cadalso, con tu último esposo… y con todos los anteriores. ¿Hay algún motivo por el que deba morir uno cada amanecer?

A juzgar por el desconcierto de la sultana, aquello era lo último que esperaba escuchar de labios de su hija. Zafirah notó que sus manos se habían tensado en su regazo.

—Puedes dejar de asistir a las ejecuciones si lo prefieres —acabó diciendo—. Pensé que te ayudarían a acostumbrarte a estas cosas, cuando seas tú quien se siente en el Trono del Sol y no te quede más remedio que dictar justicia.

—Eso no responde a mi pregunta. No conocías a ninguno de esos hombres, no les dio tiempo a conspirar contra ti… ¿Por qué debían morir?

—Raisha —una nota de advertencia se había deslizado en la voz de la sultana—, no creo que este sea el lugar más adecuado para la… conversación que pretendes que tengamos. Hay demasiadas cosas que aún no estás preparada para entender, mucho más importantes que el destino de unos desconocidos. Cuando pase el tiempo y hayas aprendido…

—Madre, tengo diecisiete años —interrumpió Raisha—, los mismos que tenías tú cuando decidiste conspirar contra mi padre. Si eras lo bastante adulta como para hacer algo así, no trates de convencerme de que mi sitio está en el Harén con las demás muchachas.

Había tanta tensión en su voz que Zafirah se sintió avergonzada por estar espiándolas. La reacción de la soberana, no obstante, no pudo parecerse menos a lo que imaginaba: se limitó a contemplar a su hija sin decir una palabra.

—Puede que tenga razón. —Fue Aldashir quien habló, para sorpresa de todas—. Ya no es una cría de la que debamos cuidar, Marjannah, por mucho que te parta el corazón asumir lo mucho que ha crecido. Es hora de que le demos un voto de confianza.

—Le voy a dar mejor permiso para despedazarte en cuanto yo no esté aquí —repuso la sultana, aunque acabó suspirando—. Ya os he dicho que estos no son ni el momento ni el lugar adecuados. Pensaré en ello durante los próximos días, cuando se solucione el asunto de las amenazas…, aunque no os prometo nada.

—Por ahora me basta con eso —dijo Raisha. Su madre asintió con resignación antes de reanudar su camino, pero la chica la agarró de un brazo—. No estás enfadada, ¿verdad?

—Claro que no —contestó Marjannah, y esbozó una sonrisa. Tras acariciar el rostro de Raisha durante unos segundos, la estrechó contra sí—. Eres lo mejor que tengo, cariño mío —murmuró contra sus espesos rizos negros—. Lo único que verdaderamente tengo.

Aquello sonó tan extraño que Raisha arrugó el entrecejo, pero no le dio tiempo a preguntar nada más; con un último beso, Marjannah se apartó de su lado y la princesa se quedó observando cómo se alejaba con el Gran Visir. Solo cuando Zafirah estuvo segura de que no quedaba nadie por allí abandonó su escondite para reunirse con ella.

—Hola —saludó tan de repente que Raisha pegó un salto—. Tranquila, soy yo.

—Un día de estos me vas a matar de un susto —le reprochó la chica, aunque le pellizcó cariñosamente la nariz—. Siempre metiendo ese hocico de ratón por todas partes…

—Los ratones serían idiotas si no lo hicieran. De algo tiene que servir ser pequeño.

«Y me serviría aún más en el Taller —no pudo evitar pensar—, donde unos dedos diminutos te permiten hacer lo que se te antoje con unos engranajes en vez de ridiculizarte por no poder levantar una cimitarra».

—He oído lo que has estado diciéndole a tu madre —comentó mientras pasaban de largo ante el arco que daba acceso al Jardín, coronado por el emblema de una mano con el índice extendido de las demiurgas—. No me entra en la cabeza que hayas sido tan valiente.

—Deja de exagerar —contestó Raisha—. Sabes que mi madre no muerde.

—Díselo a las guardianas que estaban esta mañana en la ejecución. —Sus babuchas susurraban sobre los azulejos del suelo—. En el Cuartel no hacen más que hablar de que ha amenazado con enviarlas a la guarnición de Dursiti si no descubren quiénes os atacaron.

En vez de responder, Raisha se puso a tironear de las cadenas de su pulsera, como solía hacer cuando estaba nerviosa. El relicario ovalado que contenía a su yinn parecía quemarle mientras enfilaban un corredor que salía de la Rotonda, abriéndose camino entre las sirvientas cargadas con jofainas, bandejas de comida y alguna que otra pipa de agua.

—¿Recuerdas lo que la maestra Fátima nos explicó en la madrasa, cuando nos habló de… —a Raisha le tembló la voz— la Conjura de Aramat? Dijo que siempre se la recordará como un mal necesario, algo que madre tenía que hacer por el bien de todos…

—Porque, cuando tu serenísimo padre murió, Aramat renació por fin —asintió Zafirah—. Es lo mismo que repiten todas aquí.

—Pero nadie se cuestiona qué pasaría si algún día fuera ella el problema…, si alguien tuviera que alzarse en su contra, como mi madre hizo con mi padre, con tal de impedir que su pueblo… —En ese momento, Raisha se detuvo en medio del corredor, pero Zafirah no supo por qué hasta que miró en la misma dirección.

Habían alcanzado casi el vestíbulo del palacio, revestido con los mismos mármoles rosados con vetas de oro convertidas por las demiurgas en conjuros protectores. Las puertas que daban a la Gran Plaza acababan de abrirse y cuatro guardianas, con sus cotas de malla y sus cascos rematados en punta, escoltaban hasta el interior a un hombre al que Zafirah no recordaba haber visto jamás, aunque eso fue justo lo que despejó sus dudas.

—Supongo que es el de esta noche —le dijo a Raisha. El próximo (y efímero) sultán era más joven que los que lo habían precedido; no debía de tener muchos más años que la princesa y su rostro lampiño contrastaba con las barbas de los de la plaza—. Siempre me he preguntado de dónde los saca tu madre. ¿Los comprará en algún mercado de esclavos?

—No hay mercados de esclavos en Aramat desde que ocupa el trono, salvo los clandestinos del reino de Sawa —murmuró Raisha. Ambas se quedaron mirando cómo las guardianas lo conducían, por la gran escalera central, hacia las estancias en las que la soberana recibía a sus visitas—. Es guapo —siguió susurrando la princesa.

—¿Lo es? —Zafirah arrugó la frente, con las manos a la espalda—. A mí me parecen todos iguales… y para lo que le va a durar la cabeza sobre los hombros, da lo mismo que…

Pero, cuando quiso darse cuenta, Raisha se había apartado de su lado para regresar por donde habían venido, tan rápido que casi corría. Zafirah la llamó, extrañada, pero su tía no se detuvo; «¡Raisha!», continuó exclamando mientras su velo la perseguía como un fantasma, hasta que desapareció dejándola sin más compañía que el inquietante presentimiento de que algo malo estaba a punto de pasar.

CAPÍTULO 3

Un par de horas después, tras despachar los últimos trámites burocráticos del día, reunirse con la jefa de las artífices para discutir unos diseños y contraer matrimonio con el esposo de turno en el santuario de los jardines, la sultana se retiró a sus aposentos con un suspiro de cansancio. Había tenido tantas cosas rondándole por la cabeza que apenas prestó atención al muchacho; sus ojos eran grandes y oscuros, le había parecido de pasada, y las manos con las que sostuvo las de ella, mientras la sacerdotisa de Shamaya las rodeaba con una cinta dorada, más suaves de lo que esperaba, comparado con los anteriores. «Espero que también sea menos escandaloso —caviló recostada dentro de su bañera mientras una sirvienta le untaba el pelo con aceites, metida hasta las rodillas en el agua, y su Gran Visir, acomodado en la alfombra como un tigre, pasaba revista a algunas cuestiones de última hora—. Con un único espectáculo como el de esta mañana tendremos más que suficiente».

—Omar al’Hafay continúa protestando por las obras del ferrocarril —decía Aldashir en ese momento, con la cabeza apoyada en las patas metálicas—. No hace más que repetir que el Camino de Hierro va a acabar con la mano de obra de su emirato…

—El Camino de Hierro importa más que su décimo palacio —replicó la sultana entre las sarabandas que flotaban en el agua, grandes flores encarnadas con pétalos salpicados de amarillo—. Es increíble que tenga tan poca vergüenza como para recriminarme algo así.

—En cuanto a los bandidos del Alacrán, siguen haciendo de las suyas. Hace unas horas recibí un comunicador del emir de Qa’Ifar informándonos de que han saqueado otro caravasar cerca de la frontera. Ninguno de los mercaderes ha sobrevivido.

—Pero sus mujeres sí que lo habrán hecho —intervino la sirvienta con rabia—, y los mercados clandestinos de Sawa estarán encantados de recibir carne fresca, aunque sea gracias a ellos.

—Sé que preferirías no buscarles las cosquillas a los sawitas, Marjannah —se mostró de acuerdo Aldashir—, pero tenemos que dejarles claro que la esclavitud está prohibida en tus dominios, en todos y cada uno de ellos, si queremos acabar con esos condenados ataques. Tu generosidad al concederles el fuero que tanto reclamaban no implicaba cerrar los ojos ante semejantes tejemanejes.

—Por eso no te preocupes; me ocuparé de que les quede cristalino. Dudo que a sus nobles les siga apeteciendo trapichear con bandidos después de que una delegación se deje caer por allí. —La sultana cogió un espejo colocado sobre el borde de la bañera, junto a los botes de marfil de los aceites—. De momento, dile a Aixa que refuerce las guarniciones del norte y haz venir a más cazadores kashitas para acompañar a las comitivas —siguió diciendo—. Si la noticia circula entre los hombres del Alacrán, puedes apostar a que se lo pensarán dos veces antes de cruzarse en su camino.

Faltaba poco para que se pusiera el sol y los rayos que atravesaban las celosías se arrastraban por el suelo como dedos de ámbar. El rostro que le devolvió la mirada a Marjannah habría hecho desmayarse a los poetas de antaño de no ser por la quemadura que se extendía alrededor de su ojo izquierdo. Aquella marca irradiaba un extraño resplandor que muchas damas de Sairayat, creyendo sin duda que se trataba de la última moda, habían empezado a imitar con polvos dorados. Una finísima línea apareció entre sus cejas mientras rozaba con un dedo la piel arrugada de su párpado.

—Aouda, querida. —La sirvienta dejó de masajearla de inmediato—. Será mejor que nos dejes solos. Te mandaré llamar más tarde, cuando haya terminado aquí.

—Mi señora —respondió la muchacha mientras se ponía en pie, y tras secarse las piernas con una toalla, se inclinó para abandonar la habitación.

Solo cuando la puerta se cerró a sus espaldas Marjannah se volvió hacia el Gran Visir. Este permanecía tendido en la misma postura indolente, aunque sus ojos rodeados de escamas, lo único que nunca cambiaba en su anatomía, estaban fijos en ella.

—¿Crees que he hecho lo correcto, Aldashir? —preguntó en un tono muy distinto.

—Sabía que seguías dándole vueltas al asunto de Raisha —suspiró el visir—. De lo contrario, habrías explicado con todo lujo de detalles qué partes del cuerpo pretendes cortarles a esos bandidos.

—Solo es una niña, lo sabes tan bien como yo —replicó la sultana—. Aún no está lista para escuchar ciertas cosas… ni descubrir hasta qué punto le atañerán algún día.

De pronto, el agua daba la impresión de haberse enfriado a su alrededor. El Gran Visir no respondió de inmediato; se limitó a incorporarse sobre la alfombra y, tras subir ágilmente los escalones que conducían a la bañera, apoyó las patas delanteras en el borde.

Vistos de cerca, sus ojos eran aún más impactantes, por acostumbrada que estuviese a ellos. Eran como dos carbones idénticos ardiendo en el interior de un horno.

—Escúchame, Marjannah —le respondió—. Cuando me encontraste hace dieciséis años en ese templo en ruinas, cuando no era más que un espíritu atrapado entre dos mundos y tú, una adolescente empeñada en cargar con el peso de un sultanato entero, no me entregaste este cuerpo porque te divirtiera la idea de tener un fantasma irreverente rondando por tu palacio. Lo hiciste porque habías escuchado todas esas historias acerca de mi sabiduría y el modo en que había servido a tus predecesores, mucho antes de que la dinastía de los Sairahr pisara Gaiatra por primera vez.

—Lo cual demuestra que los cronistas eran unos embusteros —dijo la sultana con indiferencia—. No recuerdo que ninguno mencionara lo gamberro que puedes llegar a ser.

—En cualquier caso, aquella noche me comprometí a servirte también a ti, incluso si eso implicaba decirte las verdades que menos te apeteciera escuchar —Marjannah clavó los ojos en el agua, apretando los labios—, y nada de lo que me digas hará que cambie de opinión con respecto a tu pequeña. Porque no le hemos inculcado entre los dos ese condenado sentimiento de responsabilidad suyo para después tenerla entre algodones.

—No me refería… a eso. —La sultana dudó unos segundos—. Hablaba de lo que le hice a mi esposo. De lo que obligué a todas aquel día a hacerles a los demás.

En el silencio que siguió a esto, las risas de las alumnas del Harén que paseaban por los jardines resonaron casi como si estuvieran en la habitación. Finalmente, Aldashir dijo:

—Khaseem al’Sairahr era el mayor parásito que se ha sentado en el Trono del Sol en más de seiscientos años. Si de él hubiera dependido, aún seríamos una nación de esclavistas, un puñado de aldeas perdidas en el desierto y sometidas a sus caprichos…

—Díselo a los emires de Hafayah, Qa’Ifar y Tharmida. Debían de querer a su primo bastante más de lo que pensábamos; en estos años, no han hecho más que contar historias sobre cómo el Culto de Shamaya me sorbió el seso para obligarme a acabar con mi marido.

—Y si preguntas en el emirato de Iskagash, dirán que eres una heroína, sobre todo desde que se han enriquecido tanto con el sistema de regadío que diseñaste —contestó el Gran Visir—, y en el reino de Sawa añadirán que el golpe de estado les ha conducido a una nueva era de prosperidad, en absoluto relacionada con el dichoso fuero que les concediste. La gente solo hace propaganda de lo que sabe que le beneficiará.

—Pero ahora mi ciudad está convencida de que soy una asesina despiadada —insistió Marjannah, y apoyó los brazos humeantes sobre el borde de la bañera—. Puede que eso sea lo que le da miedo a Raisha: que nunca me haya sentido culpable por nada.

—Lo cual demostraría que sabe menos de ti de lo que cree, porque no hay un solo día en que no lea la culpabilidad en tus ojos al acordarte de cierta persona.

Como si sus palabras hubieran tirado de una cuerda, Marjannah alzó la cabeza para observarle, pero las sarabandas que flotaban entre la espuma atrajeron su atención hasta que las apartó con los dedos. «Ya hay suficiente rojo en mis manos para pensar en eso —reflexionó mientras se hundían en el agua, tan encarnadas como los cabellos de sus recuerdos— y, a estas alturas, debe de haberse olvidado por completo de mí. Probablemente sea lo mejor para todos».

—Empiezo a dudar sobre quién me conoce menos. Soy una tirana sanguinaria que no sabe lo que son la compasión ni el perdón, ¿o es que lo has olvidado?

—La que parece haber olvidado que ya no se encuentra delante de sus súbditos eres tú, querida. A mí no tienes que intentar engañarme con esa máscara que te pones cada día.

—Lo digo en serio, Aldashir. Tal vez mi pueblo esté en lo cierto y lo que hice aquel día, aunque nos abriera las puertas a un mundo nuevo, me persiga hasta mi último aliento. Tal vez sea el monstruo que empiezan a ver en mí, capaz de decapitar a un esposo cada… —Pero la voz de Marjannah se convirtió en un gemido y, después, en un alarido ahogado que hizo enderezar la cabeza a Aldashir.

Apenas pudo oír el «¿Marjannah?» con el que la llamó ni sentir el roce de sus escamas metálicas en los hombros. Una punzada de dolor la había sacudido con la violencia de un relámpago, recorriéndola desde la barbilla hasta la raíz del pelo; era como si su cabeza estuviera a punto de quebrarse. Con la respiración entrecortada, se agarró al borde de la bañera hasta que una voz, una que habría identificado en cualquier sitio, se impuso a los demás sonidos.

Qué conmovedor es escucharte hablar así. El monstruo consciente de su propia oscuridad, asfixiado en el reino de las sombras.

Aunque apenas fueron unos instantes, el eco que esas palabras provocaron en su cabeza pareció durar una eternidad, y solo al cabo de un rato consiguió volver en sí. Aldashir seguía inclinado sobre ella, con el fuego que ardía dentro de sus ojos convertido en un incendio.

—¿Qué ha pasado, Marjannah? —inquirió—. ¿Qué te ha hecho gritar de ese modo?

—Lo he vuelto…, lo he vuelto a escuchar —dijo ella, casi sin voz—. Estaba dentro de mi cabeza, igual que aquella vez… Por la Diosa —se apretó la frente—, cómo me arde.

—¿De quién estás hablando? —Aldashir no parecía entender nada—. ¿Tu marido?

—No, el otro…, lo otro. —Gimiendo aún, Marjannah se retorció dentro de la bañera para tantear sobre el fondo hasta que sus dedos se cerraron en torno al mango del espejo. Al acercárselo a la cara, soltó otro quejido—. ¡No…!

En cuestión de segundos, la extraña quemadura que rodeaba su ojo se había propagado por la piel circundante, extendiéndose sobre el arco de la ceja con unas incrustaciones semejantes a líquenes y alcanzando casi la parte inferior de su frente. Un par de mechones de pelo habían perdido su negro para teñirse del mismo color, y por un momento le pareció estar mirando un retrato suyo a medio cubrir con pan de oro.

Ni siquiera hizo falta que Aldashir le contestara; sus ojos muertos respondieron a todas sus preguntas. Mientras continuaba sumida en el espanto, el visir recuperó su forma humana y, poniéndose en pie, le quitó el espejo como quien desarma a un niño antes de que se haga daño.

—¿Tienes alguna idea de qué ha podido traerle aquí?

—Sabes perfectamente que lo último que intentaría sería contactar con él —contestó Marjannah en un hilo de voz—. Ha sido porque se ha dado cuenta… Me ha notado dudar.

«Me ha notado débil por culpa de Raisha —se dijo la sultana, y casi de inmediato se avergonzó—. No, nada de esto es culpa suya. Raisha no debe tener cabida aquí».

—Entonces tendremos que asegurarnos de que no dudes nunca más —respondió el Gran Visir— o, al menos, de que él no pueda notarlo. Hay demasiado en juego en Aramat para que su pilar principal amenace con resquebrajarse.

Cuando dejó el espejo sobre un bargueño, lejos del alcance de Marjannah, esta se fijó en cómo agonizaba la luz; Shamaya acababa de ponerse sobre las cúpulas situadas al oeste y sus tres esposos tomaban su relevo en el cielo. Tras permanecer casi un minuto en silencio, Aldashir estiró su mano metálica para apartarle unos cabellos húmedos y Marjannah la apretó sin decir nada contra su mejilla.

—Creo que te dejaré a solas un rato para que puedas relajarte. Ya te he robado suficientes horas de descanso por culpa de Omar al’Hafay, los bandidos y demás.

—No te preocupes —susurró ella—. Es el precio que tengo que pagar por todo esto.

—Pero no nos servirá de nada una serenísima sultana que se desmaya en la próxima ejecución por no haberse dado ni un segundo de respiro. Y deja de toquetearte —le agarró la mano con la que ella seguía recorriendo su ceja— o conseguirás empeorarlo.

—Dudo que eso sea posible —respondió Marjannah, abandonando a regañadientes su inspección. El dolor de cabeza había remitido, pero el eco de aquellas punzadas continuaba latiendo bajo su piel como unos tambores…, como lo último que escuchaban sus esposos antes de morir—. Descansa tú también un poco, aunque no lo necesites…, y acuérdate de enviar a Aouda o alguna de las otras chicas a mi alcoba antes de marcharte. Al fin y al cabo —resopló mientras se hundía más en el agua, entre una espuma cada vez más tenue—, sigue siendo mi noche de bodas.

CAPÍTULO 4

El reloj astronómico de la Gran Plaza anunció las cinco de la madrugada con un claqueteo, asustando a unos pájaros refugiados entre los anillos metálicos. El palacio estaba envuelto en los aromas que ascendían desde los jardines, una espesura tan oscura como el cielo y salpicada, incluso en la penumbra, por los colores de las plantas que habían crecido como en una selva, mezclando el blanco de las exuberantes coronas de noche con el rojo y amarillo de las sarabandas y el púrpura de las fragantinas. La pasión de los ancestros reales de Raisha por estas últimas era tal que sus enredaderas se extendían por todas partes, pero esa noche no podía dejar de agradecer su invasión: eran la mejor cobertura posible para lo que se traía entre manos.

Al estar parcialmente oculto por sus oscuras cataratas, las guardianas de los jardines no vieron la pequeña silueta que descendía por uno de los muros. La princesa se había escabullido a una azotea durante uno de los cambios de guardia para atar una escala de cuerda al pomo de una puerta, y durante diez minutos había estado bajando, con la cara empapada de sudor y las manos despellejadas, hasta soltarse sobre la balconada que quería alcanzar. Era la de la alcoba del nuevo sultán, y en cuanto Raisha se zafó de las enredaderas en las que había aterrizado, envidiando a las muchachas que podían permitirse maldecir, se acercó a la celosía de puntillas.

Saltaba a la vista que su madre no quería arriesgarse a que se le escapara uno de los esposos antes del inevitable desenlace de cada amanecer. Una constelación de estrellas se proyectaba sobre el suelo a través de los agujeros abiertos en la celosía, y la luz procedente de la alcoba le permitió distinguir los seguros que la anclaban a la pared. «Pero siguen siendo de metal», pensó la princesa mientras se arrodillaba, y tras apoyar el plumín que recubría su índice sobre la plancha de cobre, comenzó a grabar de derecha a izquierda, con su caligrafía redondeada y aún infantil, un conjuro de apertura.

Su hermanastra Wallada decía que era cuestión de acostumbrarse, pero la idea de cargar siempre con aquello seguía pareciéndole perturbadora. Dentro del relicario de su mano, conectado con cadenas a su muñeca y al dedo del plumín, había algo que Raisha nunca había visto en persona, y por eso le causaba un respeto tan atroz: un yinn capturado años atrás por las demiurgas, encerrado en un receptáculo de hierro y recubierto por una envoltura de oro para potenciar su poder. De ahí surgía la magia de las hechiceras de Marjannah al’Sairahr, lo que había hecho que la maquinaria que poseía el sultanato de Aramat pasase de ser unos armatostes chirriantes a auténtica tecnología mágica.

Sin embargo, no sucedió nada cuando puso punto final al conjuro: los versos continuaron tan impasibles como si acabara de escribirlos en un papel. Tras releerlos varias veces, Raisha musitó un «pues claro» antes de añadir una ligadura entre palabras de la que se había olvidado, seguida por unos signos diacríticos aquí y allá. De inmediato, el poema se encendió como un hierro al fuego hasta que, ante sus ojos expectantes, los seguros cedieron con un chasquido y Raisha pudo tirar de la celosía sin hacer ruido.

«Así que aquí es donde duermen por última vez». La alcoba no se diferenciaba mucho de la suya: tenía forma de herradura y paredes revestidas de madera labrada, con una cama cubierta de cojines en el centro. Había otros tantos alrededor de una mesa, en la que distinguió una docena de platos de carne asada, arroces, yogures y pasteles de almíbar; y al fondo de la habitación, medio oculta tras unos jarrones, había una puerta ligeramente entornada.

Debía de comunicar con un cuarto de baño, porque se oía el rumor del agua corriendo por las cañerías. Nada más reparar en ella, una sombra se recortó en la estrecha franja de luz delimitada por la puerta y Raisha, con un vuelco en el corazón, miró en todas las direcciones antes de correr hacia la cama para sumergirse entre sus colgaduras.

Acababa de hacerlo cuando alguien salió del baño, aunque se detuvo de inmediato. «Por favor, que no sea una guardiana», imploró la chica.

—¿Hay alguien ahí? —le oyó preguntar, titubeante. La voz era masculina, tanto como la silueta que creyó percibir a través de las colgaduras—. ¿Hola…?

Con el corazón en un puño, Raisha se inclinó para echar un vistazo entre los velos de gasa. Aquel era, en efecto, el joven que acababa de casarse con su madre; se había quitado el turbante adornado con una pluma y su pelo, tan rizado como el de ella, descendía casi hasta su cuello. Un rubor salvaje se instaló en las mejillas de la princesa al ver que no era lo único de lo que se había desprendido: debía de estar dándose un baño cuando se coló en la alcoba y no llevaba más que una toalla a la cintura.

—¿Hola? —repitió el joven, esta vez en voz más alta. Dio unos pasos acallados por las alfombras hasta que se detuvo de nuevo, y Raisha supo enseguida por qué: al moverse en la cama, también lo habían hecho las colgaduras, como agitadas por una brisa invisible.

Para su sorpresa, el nuevo sultán no hizo ademán de acercarse. Se limitó a aguardar de pie en medio de la alcoba y la muchacha, consciente de que había llegado el momento de la verdad, se deslizó sobre el colchón para abandonar su escondite, aunque ni siquiera llegó a pisar el suelo: acababa de moverse cuando las colgaduras cobraron vida.

Los que hasta entonces habían sido unos inofensivos velos de gasa se enroscaron alrededor de su cuello. Otros dos la inmovilizaron agarrándola de las muñecas y, cuando la arrojaron sobre el colchón con la potencia de un latigazo, la princesa se quedó observando, con creciente espanto, cómo el joven se detenía a su lado.

Había imaginado que se sorprendería ante su aparición, pero lo que podía leerse en su rostro no era más que una indiferencia helada. Concentrada en intentar coger aire, Raisha tardó en comprender qué era lo que relucía entre sus manos: unos extraños círculos que se movían delante de su pecho como trazados con un pincel de luz.

«Es magia —pensó en medio de su aturdimiento—, está haciendo magia…, ¡pero las demiurgas somos las únicas que podemos!». Con un movimiento de sus dedos, los círculos de luz se estrecharon aún más, siendo imitados de inmediato por las ataduras de Raisha.

—Parece que vuestra soberana ha resultado ser menos paciente de lo que creíais —dijo el desconocido con una voz cortante como el metal—. Al final ha preferido enviar a una de sus sicarias antes que esperar a la ejecución pública del amanecer.

—No sé quién eres, pero… te estás confundiendo… conmigo —consiguió articular la muchacha. Tuvo que retorcerse sobre sí misma para alcanzar el cabecero repujado con los dedos de la mano derecha—. ¡Lo que pretendo es… ayudarte a salir de aquí!

Otra colgadura se enredó en torno a su cabeza, acallándola como una mordaza. La necesidad de coger aire empezaba a ser tan imperiosa que temió desmayarse, pero se las ingenió para acabar de garabatear, con una caligrafía de la que Wallada se habría sentido abochornada, un verso que relució unos segundos sobre el cabecero antes de surtir efecto.

La estructura metálica de la cama se rompió en pedazos, desmoronándose como un castillo de papel. Las columnas retorcidas se hicieron añicos y el dosel, sin nada que lo sostuviera, se derrumbó sobre la alfombra alcanzando al muchacho en su caída. Solo al sentir cómo los velos dejaban de asfixiarla la princesa supo que había funcionado, pero hasta que su respiración no se normalizó del todo, cosa que le llevó casi un minuto entero, no se atrevió a gatear entre los cojines para echar un vistazo a la alfombra.

Tuvo que apartar con un pie los restos del dosel para ver al joven. Había quedado tendido sobre su costado, con los ojos cerrados y un reguero rojo (Raisha tragó saliva; la sangre siempre le revolvía el estómago) resbalando por su frente.

—Te dije que quería ayudarte —le reprochó mientras descendía de la cama, con las piernas temblorosas—. En realidad, lo que pretendía hacer era un simple conjuro de maleabilidad, pero… las cosas suelen saltar por los aires cuando me pongo nerviosa…

Procurando no mirarle mucho, cogió uno de los velos para enjugarle la sangre. «Al menos sigue estando vestido», pensó con un revoloteo diferente en el estómago.

—Me parece que tienes unas cuantas cosas que explicarme sobre esos círculos de luz —continuó—, pero será mejor dejarlo para luego. Es un milagro que ninguna guardiana haya oído este alboroto. —Y agarrando al muchacho por los hombros desnudos, lo hizo rodar sobre la alfombra para envolverlo con ella.

Antes de abandonar su dormitorio, había tomado la precaución de sustituir sus ropas de demiurga por unas prendas escamoteadas de las habitaciones del servicio: unos bombachos ceñidos a la altura de las pantorrillas, un chaleco de cuero bordado y un blusón sujeto con un ancho fajín. También había incluido una segunda escala de cuerda, pero el estado del muchacho no le dejaba muchas opciones; tras quitarse el fajín y atar con él la alfombra mediante dos grandes nudos, Raisha lo arrastró hasta la balconada y, una vez que estuvo segura de que no había guardianas cerca, lo empujó por encima del pretil sobre los arbustos de fragantinas que crecían debajo, dejándose caer un segundo más tarde a su lado.

«Y mi madre asegurando que nadie podría superar nuestra hospitalidad». Le pareció tardar una eternidad en atravesar los jardines, tirando entre jadeos de la alfombra a través de los sombríos parterres, hasta desembocar delante de una portezuela que, esa misma noche, se había asegurado de dejar cubierta con unas brazadas de ramas. De allí partía un pasadizo que había descubierto años antes con Zafirah y que aparentaba llevar bastante tiempo en desuso; las únicas huellas que había sobre el polvo eran las que ella misma había dejado mientras lo preparaba todo.