Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

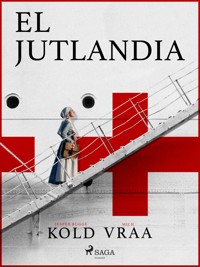

En 1951 una nueva guerra se desata en Corea del Sur, y las enfermeras a bordo del buque hospital "Jutlandia" harán todo lo posible por salvar al mundo. Molly Dahl es una joven enfermera que, al terminar la liberación de Dinamarca en la Segunda Guerra Mundial, quiere dejarlo atrás todo y empezar una nueva vida fuera de Dinamarca. Gracias a su amplia experiencia como enfermera de quirófanos donde atendió a moribundos y heridos durante la guerra, Molly consigue una plaza entre las 42 enfermeras que trabajarán a bordo del Jutlandia para salvar a los coreanos heridos. Por otro lado tenemos a Yun, una niña de 11 años originaria de Corea. Debido a la guerra de Corea del Norte y las llamas de napalm que le arrebataron su casa, su familia y el pueblo que ella llamaba casa, Yun se ve obligada a huir hacia Corea del Sur. Yun y los 2 niños que la acompañan, emprenden un arduo viaje lleno de peligros y dificultades, con la esperanza de encontrar a la única familia que les queda. Tanto Molly como Yun dejan atrás sus vidas actuales con la esperanza de encontrar un nuevo y mejor futuro en Corea del Sur, pero se tendrán que enfrentar con varias situaciones inesperadas que las pondrán a prueba constantemente. Cuando sus vidas se entrelazan al llegar al puerto de Pusan en Corea del Sur, se vuelve claro cuál de las dos protagonistas necesita ser rescatada en realidad. ¿Podrá Molly salvar a Yun?, ¿quién salvará a Molly? Siendo el primer libro que escriben Jesper Bugge Kol y Mich Vraas en conjunto, "El Jutlandia" es una novela emocionante y conmovedora sobre mujeres empoderadas, el amor y la guerra.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 513

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jesper Bugge Kold Mich Vraa

El Jutlandia

Translated by Maria Rosich Andreu

Saga

El Jutlandia

Translated by Maria Rosich Andreu

Original title: Pigen fra det store hvide skib

Original language: Danish

Cover design: Imperiet/Simon Lilholt

Cover photo: © Magdalena Russocka/Trevillion & Erik Petersen/Ritzau Scanpix

Copyright ©2021, 2023 Jesper Bugge Kold, Mich Vraa and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788726908473

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.

Dedicado a las mujeres y los hombres que navegaron en el M/S Jutlandia

de enero de 1951 a octubre de 1953

PRELUDIO

Odense, mayo de 1945

Estas cosas se pagan

Alcancé a vivir la euforia de la liberación. Primero las palabras de la BBC: «Aquí Londres...», seguidas de un breve silencio, y luego rugidos de alegría. La sensación de que la ciudad cobraba vida justo cuando cayó la noche. Salí corriendo a la calle, como todo el mundo: queríamos reunirnos con los vecinos y compartir el momento. Se encendieron hogueras, los odiosos estores negros se consumieron en las llamas. Fue como si una plaga, una epidemia mortal, por fin se hubiese superado.

Claro que sabíamos que pasaría, que ese día iba a llegar, aunque al final resultó ser una noche. Hacía frío y viento, pero la alegría compartida nos mantuvo calientes. Lo mismo ocurrió al día siguiente, el Día de la Liberación oficial. Nubes grises cubrieron el cielo sobre la tierra liberada, y llovió, pero las celebraciones continuaron, aunque aquel sábado acabaría siendo el más sangriento de toda la ocupación. Justo cuando debería haber terminado, en Odense estalló la guerra. Hubo combates entre la resistencia y los alemanes en varios puntos de la ciudad. Se oyeron disparos y explosiones por las calles. Nadie entendía por qué, pero las consecuencias fueron terribles: decenas de hombres, mujeres y niños muertos y heridos. Las urgencias y el área quirúrgica del hospital se pusieron en alerta máxima desde que llegaron los primeros avisos, se llamó a todo el mundo; solo mi equipo realizó seis intervenciones de cirugía mayor en ese primer día. Hemorragias, huesos rotos, una amputación, lesiones internas. Numerosas heridas de bala superficiales. El trabajo siempre tan bien organizado del quirófano fue sustituido por pánico y gritos y rastros de sangre en el linóleo gris. Era como estar en un hospital de campaña, y mientras duró, me resultó irreal, como una escena grotesca de una novela. Hicimos cuanto pudimos para no quedar desbordados del todo y organizarnos con sensatez, priorizando las hemorragias más graves y aceptando que en algunos casos no había nada que hacer.

Algunos heridos habían perdido tanta sangre que ya llegaban muertos al hospital; otros fallecieron en la mesa de operaciones. La mayoría eran adultos, pero no todos.

Por la tarde llegaron dos paramédicos a urgencias. Traían una camilla empapada de sangre. Habían hecho lo que habían podido para detener la hemorragia, pero había demasiadas heridas, demasiadas venas y arterias destruidas, el paciente estaba en shock hipovolémico; había perdido la mitad de la sangre del cuerpo. Cuando se detuvieron jadeando en el pasillo, una compañera de mi edad salió corriendo de la sala de guardia. La seguí tan rápido como pude; no es nada habitual correr por el área quirúrgica. Vi que se inclinaba sobre el paciente y le agarraba la cara para girarla hacia ella, pero, al verlo, su propio rostro se convirtió en una mueca y supe que mi compañera no sería capaz de actuar, que solo agravaría el dolor. Me dijo algo cuando llegué al lado de la camilla, pero sus palabras quedaban ahogadas entre llantos, así que la aparté y miré al herido. Era un niño de unos diez años.

Le puse un dedo en el cuello y busqué el pulso sin esperanzas de encontrarlo. Aun así, noté un pulso, pero era demasiado rápido, ciento cincuenta, y la piel estaba fría. Le miré la cara sucia y ensangrentada, con costras alrededor de los labios. Tenía los ojos casi cerrados; si no hubiese sido por aquel pulso taquicárdico, lo habría dado por muerto.

Justo en ese momento hubo una pequeña pausa en el flujo de entrada de heridos, y conseguimos llevar al niño a quirófano con la ayuda de los paramédicos. No había tiempo más que para la limpieza mínima, la esterilización de la zona más cercana a la mesa; el suelo resbalaba por la sangre que nadie había podido fregar y que se me pegaba a las suelas de goma de los zuecos.

El brazo izquierdo del chico presentaba graves lesiones; tenía la manga de la camisa rasgada, y, cuando se la corté, vi los tendones expuestos y los vasos sanguíneos de los que salía sangre a borbotones. Una colega siguió desnudando al niño mientras yo pinzaba las arterias y pedía que trajeran sangre. Los instrumentos tintineaban en bandejas de acero estériles. Entró el jefe de servicio, las manos en alto al acabarse de hacer el lavado quirúrgico, y empezamos a trabajar.

Más tarde encontré el nombre del chico, salía en todos los periódicos. Frantz. Diez años. Estaba jugando en el patio de detrás del orfanato de Santa Eduvigis en Absalonsgade cuando alguien lanzó una granada de mano por encima del muro. Seis niños resultaron heridos. Frantz recibió el impacto de varios fragmentos. En el quirófano, pronto quedó claro que la hemorragia del brazo y el hombro era grave, sí, pero que lo peor era la cavidad abdominal. Tenía el hígado perforado y casi desgarrado; había múltiples hemorragias internas. Parecía increíble que hubiese llegado vivo al hospital.

Mientras luchábamos por salvarlo, el jefe de servicio bajó de repente la mano que sostenía el separador estéril que acababa de darle. Seguí su mirada y vi lo mismo que él en el rostro blanco como el yeso del chico: se había ido. Aquel latido rápido había desaparecido. Fue casi un alivio; jamás habríamos podido salvarle la vida. Durante un breve segundo me pareció ver el alma del chico abandonando su cuerpo maltrecho: dio una vuelta por debajo el techo y desapareció por la ventana. Noté que se me cerraba la garganta, pero me recompuse con firmeza y me alejé de la mesa de operaciones. Miré al doctor: estaba serio, casi inexpresivo. Nos saludamos con un gesto de la cabeza; sabíamos que habíamos hecho todo lo posible.

En aquella época el jefe de servicio no era el doctor Schmidt; era un hombre mayor, el profesor Ohlsen. Estaba a punto de jubilarse, pero aquel día, cuando se desató el caos, pareció que rejuvenecía. Después se hundió. Pocos meses más tarde se jubiló. Tal vez aquel día de locos había consumido sus últimas fuerzas.

Cuando salí del hospital, ya era tarde, y estaba tan agotada que, cuando me saqué los cigarrillos del bolsillo de la chaqueta, me temblaban las manos. Me quedé un momento bajo el cielo gris, llenándome los pulmones de aire fresco, antes de encenderme un cigarro y ponerme a caminar hacia casa.

Sabía que había hecho todo lo que estaba en mis manos, tal y como dice el antiguo voto de enfermería. Con eso bastaba. No tendría pesadillas sobre aquel día de quirófano. La pesadilla estaba delante de mí; tan cerca que no alcancé ni a terminarme el cigarrillo.

Me encantaría poder decir que nada de lo ocurrido fue culpa mía; suena extraño, pero en cierto modo lo haría todo más fácil. Parte de mi dolor es precisamente mi sentimiento de culpa. Sí, había conocido a un joven llamado Leo, y lo quería mucho. Y sí, era soldado del ejército ocupante. No lo sabía cuando nos conocimos, pero la ignorancia no es excusa.

Leo era alemán, y él no lo negaba, aunque habría podido ocultarlo si hubiese querido, porque hablaba danés sin acento. Su familia había vivido durante generaciones en el sur de Jutlandia, en la isla de Als y en la península, y probablemente habían sido daneses alguna vez. Leo nació en el año de la reunificación, 1920, y sus padres pertenecían a la minoría alemana, pero también eran ciudadanos daneses cuando los propagandistas de Hitler empezaron a agitar el sur de Jutlandia, a finales de los años treinta. Leo me había contado lo difícil que había sido para sus padres; se sentían alemanes, pero no nazis. Fue a hacer el servicio militar, lo llamaron a filas y lo enviaron al norte. Primero a Fredericia, luego a Odense, donde nos conocimos una tarde de verano en Kongensgade.

Mis padres habían ido al cine a ver una nueva película danesa llamada Estas cosas se pagan. Al día siguiente, mi madre se presentó en mi piso y me dio una entrada de cine: dijo que tenía que ver la película sin falta. Era la primera vez que ocurría algo así.

—¿Por qué? —pregunté.

Dudó un poco.

—Es una película que deberían ver todos los jóvenes —aseguró finalmente.

Recordé que había leído una crítica en el periódico Fyns Venstreblad de la cafetería del hospital y me había llamado la atención la palabra «edificante». En circunstancias normales, no habría sido una palabra que me hubiese hecho ir al cine, pero en los últimos años, durante la ocupación, apenas había opciones de ocio.

Fui a ver la película sola un jueves por la noche en el cine Phoenix, y la verdad es que fue más entretenida que edificante. Trataba de la sexualidad humana y las enfermedades venéreas. Un joven mujeriego conoce a una mujer en los jardines Tívoli de Copenhague y se contagia de gonorrea. Ahí sentada en la oscuridad del cine, sola en la hilera de butacas en la primera sesión, se me escapó un par de veces la risa ante las tonterías de los personajes, y de repente me di cuenta de que era casi la única que se reía. Solo se oía otra risa, la de un hombre sentado en diagonal frente a mí, de quien solo alcanzaba a ver el cuello, los hombros y un poco de su perfil. Era curioso, parecía que estuviéramos sentados juntos y disfrutáramos de las mismas escenas y de la facilidad con que engañaban a aquellos bobos de la pantalla.

La película terminó (mal para el donjuán), y a continuación, antes del siguiente pase, emitieron el noticiario semanal. La mayoría de los espectadores se levantaron y se fueron, pero el hombre que estaba delante de mí se quedó, y yo también.

En la sala se escucharon abucheos dispersos y algún silbido dirigido al noticiario, que era favorable a Alemania, pero no se encendieron las luces. Desfilaron soldados por la pantalla hasta que la imagen se congeló de repente y vimos que se quemaba el celuloide. Hubo un momento de silencio, y el hombre de delante de mí hizo un ruido, algo a medio camino entre un bufido burlón y una risa suave.

Cuando finalmente se encendieron las luces, me levanté y me puse la chaqueta. No conseguí verlo bien, porque ya estaba en el pasillo entre las butacas, camino de las escaleras que había en el centro de la sala. Me metí la mano en el bolsillo buscando el paquete de cigarrillos, pero, cuando le di al mechero, no se encendió, así que salí con el pitillo sin encender entre los labios.

Delante de la entrada principal había gente mirando fotogramas de películas que echarían más adelante, colgados en las columnas gruesas de la fachada del cine. Libertad, igualdad y Louise, se podía leer en letras blancas y angulosas en la parte superior de la vitrina. Ahí estaba: reconocí su perfil, el mentón y el pelo castaño recién cortado. Se dio la vuelta justo cuando yo salía y, al ver mi cigarrillo, se llevó la mano al bolsillo sin dilación y sacó su mechero. Sonrió y surgió una llama entre nosotros, así que avancé unos pasos y me incliné.

Se suele decir que la verdadera belleza está en el interior, pero esa solo la descubres cuando conoces a una persona, y el otro tipo de belleza te llama la atención por la calle. Leo era de esos: un hombre muy guapo. Alto y de hombros anchos, con un rostro bien esculpido y ojos curiosos e inteligentes. Iba bien vestido, casi elegante, con una chaqueta gris claro y unos pantalones más oscuros. Los zapatos eran del mismo color que su pelo y estaban bien pulidos. Vi todo eso en un segundo, luego me incliné hacia delante y olí la gasolina del mechero. Hundí el cigarrillo en la llama amarilla y se encendió. A continuación levanté la mirada hacia él. A pesar de su juventud, tenía finas líneas de expresión alrededor de los ojos. Eso me gustó.

—Gracias —dije.

No respondió, pero asintió y volvió a sonreír. No oí su voz hasta un poco más tarde, cuando me puse a caminar por la acera y resultó que él iba en la misma dirección. Me habló, le contesté y fuimos juntos hasta la esquina de Vestergade.

La idea de que no fuera un civil, de que fuera un soldado alemán de permiso que aquel día se había arreglado, quizá con la esperanza de conocer a una chica, no se me pasó por la cabeza en ningún momento.

Los tres meses siguientes nos vimos tan a menudo como pudimos, siempre a escondidas. Era el verano de 1944, justo después de que los aliados desembarcaran en Normandía. Yo sabía (y sé) que Leo no era nazi, al contrario; no había pedido que lo alistaran en la Wehrmacht. Le creí cuando dijo que habría preferido volver a ser danés, quitarse el uniforme y dejar la guerra atrás.

Poco después me visitó por primera vez en mi piso de Nedergade. Durante las siguientes semanas intentamos evitar que nos vieran, pero, por supuesto, no lo conseguimos. Mi vecino, un cartero, el hijo de otro vecino... Quizá me delató alguno de ellos, quizá no.

¿Fue un crimen? ¿Estuvo mal? ¿Puede equivocarse el amor? Porque yo lo amaba. Y él a mí. Empezamos a hacer planes para la vida después de la guerra. Paz. Trabajo. Hijos. Una casa.

Y entonces, de repente, Leo se fue. A pesar de lo que decían los noticiarios semanales, los aliados avanzaban. Los alemanes movilizaron a todo el mundo. Nunca volví a verlo; debió de morir en el Muro del Atlántico o en las Ardenas.

Nunca he llorado tanto como el día en que se fue. Estaba desesperada. En ningún momento pensé que pudiera ocurrirme algo aún peor como consecuencia de nuestro amor.

Pero siempre hay quien envidia la felicidad de los demás y, en una comunidad pequeña, es imposible ocultar nada. Por eso, el Día de la Liberación, cuando las alimañas tuvieron vía libre, sabían de Leo y su novia danesa. Más adelante encontré mi nombre en una de las revistas ilegales en las que se acusaba de colaboracionismo a cualquiera sin la más mínima prueba. Sabían cómo me llamaba, dónde vivía y dónde trabajaba. Conocían mis hábitos y a mis padres, y se habían preparado para el día en que pudieran tomarse la venganza que sentían que tenían derecho a tomarse.

Yo no sabía quiénes eran, pero ellos me conocían a mí. Y cuando salí del hospital aquel 5 de mayo, me estaban esperando.

A veces me pregunto quiénes fueron, pero todavía más a menudo me planteo quién era yo misma antes de que sucediera. La noche del 4 de mayo, por ejemplo, de celebración con los vecinos. Recuerdo lo feliz y exultante que estaba. Reí y reí, y el carpintero de la casa de al lado, un hombre agradable que tenía una esposa muy guapa y tres hijos, trajo una botella de ginebra Gordon's y la sirvió en vasos pequeños que se quedaban cortos una y otra vez. Él y yo estábamos juntos al lado de la hoguera apestosa, me alargó la botella y bebí directamente a morro. Me emborraché un poco, pero aun así recuerdo esa noche con gran nitidez.

¿Quién era Molly Dahl entonces? Enfermera, recién graduada, bastante joven, pero ambiciosa; sí, lo era. Hábil. ¿Feliz y... confiada? Sí, creo que sí. Por aquel entonces no me daba miedo la gente. No me encogía cuando los hombres me miraban; tal vez incluso me gustaba. Las miradas de los hombres. Sabía que los atraía, pero no tenía miedo. Eso es importante. Así era yo. Pero es como si no lo recordara bien, como si lo viera desde fuera. Veo a Molly de pie junto al carpintero, riendo, feliz y contenta, pero no recuerdo haber sido esa chica. Lo que ocurrió al día siguiente cortó mi conexión con ella. Me convertí en otra persona.

Las tijeras

Los descubrí demasiado tarde. Al salir del hospital, estaba agotada e iba a pie. Cuando me habían llamado aquella mañana para que fuese a trabajar, me había encontrado la bici con un pinchazo en la rueda trasera, así que tuve que correr hasta la plaza Flakhaven para coger el tranvía. Pero después de la agotadora jornada en el quirófano, me apetecía dar un paseo para dejar atrás los horrores del día. Mi casa estaba a dos kilómetros y medio, y el tiempo había mejorado; no hacía viento y la temperatura era primaveral.

La mayoría debían de haberse escondido detrás del edificio de los picapedreros que hay justo a la entrada del cementerio. Solo una de las mujeres se quedó en la puerta que da acceso a la zona del cementerio, y no sospeché de ella, apenas me percaté de su presencia. Cuando llegué a la puerta, se dirigió a mí y me detuve, asombrada de que me hablara una desconocida:

—Zorra nazi —me espetó.

El tono era bajo, casi un susurro, y las palabras me resultaron tan fuera de lugar que al principio creí (y deseé, lo deseé con todas mis fuerzas) haberla oído mal. Entonces me giré y me di cuenta de que estaba en peligro. La mujer tenía el rostro pálido y lleno de odio, y de repente detrás de ella apareció un grupo cuyas miradas fijas no dejaban lugar a dudas: habían venido a por mí.

Eran siete hombres y dos mujeres. Luego me pregunté por qué, aunque los improperios de los hombres fueron más groseros y lascivos, las mujeres fueron las más crueles. Ellas fueron las que más me pegaron y patalearon. Me arañaron, gruñendo y escupiendo como gatos furiosos, mientras me desgarraban la ropa y me golpeaban en la cara y el cuerpo.

Corrí lo más rápido que pude y casi llegué a la siguiente puerta. Un poco por delante de mí caminaba una figura solitaria. Un hombre. Me detuve y grité, le pedí ayuda, pero no respondió, apretó el paso y siguió adelante sin mirar atrás. Entonces mis perseguidores me alcanzaron. Una mano me agarró del brazo y me sujetó con fuerza, y el resto se unió y empezaron a arrastrarme hasta conseguir alejarme de la puerta mientras yo chillaba.

Me resistí y, mientras uno de ellos siseaba una retahíla de improperios en mi oído derecho, lancé el codo con fuerza hacia arriba y hacia atrás, y golpeé una cara. Por el aullido que escuché, super que le había dado a una de las mujeres; desapareció detrás de mí mientras los demás me arrastraban hacia el interior del cementerio. Perdí la orientación, pero al cabo de un rato llegamos a un pequeño claro entre arbustos y árboles. Había varias tumbas pomposas, una de ellas con una estatua de bronce de tamaño real de un pastor con un largo cayado y dos corderos.

Me dieron un golpe en la nuca y luego otro más, y me mareé. Ahora estaban encima mío, sus manos por todas partes, pegándome, tirando de mi ropa hasta rasgarla. Me resistí y recibí más golpes, y luego me tiraron al suelo y me sujetaron para impedir que me moviera. Levanté la mirada. La mujer que yo había golpeado estaba ahí de pie. Le sangraba la cara, tenía la nariz rota y le corría sangre por la barbilla, como si fuera una depredadora que acabara de pegar un mordisco a su presa favorita.

—Puta asquerosa —susurró.

Se agachó y me dio una bofetada, y noté el sabor de la sangre en mis labios. Entonces metió la mano por detrás de mi chaqueta, ya desabrochada, agarró los tirantes de mi uniforme y tiró. Intenté impedírselo, pero mis brazos estaban sujetos por dos siluetas pesadas arrodilladas en la hierba; les miré los rostros, uno se rio y los dientes brillantes y amarillentos relucieron en la cavidad grande y húmeda de la boca. Los tirantes se soltaron y la mujer se irguió, levantando algo a la luz, delante de su rostro sangriento.

—Molly —leyó—. Molly Dahl.

Dijo algo más, algo que yo no oí, y tiró la etiqueta con mi nombre.

Entonces se agachó de nuevo, me despedazó la blusa y siguió brutalmente hacia abajo, ayudada por los hombres, hasta dejarme casi desnuda en la hierba delante de ellos, y oí que se reían. Los hombres me apretaron con fuerza contra el suelo, y la mujer se sentó encima de mí. Tenía algo parecido a un tarro de mermelada en la mano, y con todo su peso sobre mis muslos, metió en el tarro un palillo envuelto con un paño y empezó a pintar o escribir en mi piel. Sentí el tacto frío de aquel pincel rudimentario sobre mi vientre, un trazo amplio tras otro; me retorcí desesperadamente, pero me tenían muy bien sujeta, la mujer escribía sin parar y me arrancó el sujetador y me pasó el pincel por los pechos, primero uno y después el otro. Uno de los hombres que me agarraba soltó un largo silbido, como si piropeara a una chica que pasaba por la calle. Levanté la vista hacia su rostro ruborizado y sus ojos relucientes y excitados. Levantó una mano y se limpió el sudor de la frente, y vi que tenía un tatuaje en la parte superior del antebrazo; un barco y una palabra que no reconocí. Se rio y me dio una bofetada.

Entonces la mujer se puso en pie para contemplar su obra.

—Dejad que se seque un poco —dijo a los hombres, y ellos me agarraron todavía más fuerte, el dolor atravesándome los brazos. Había dejado de ofrecer resistencia, pero aun así me retorcí al oír las mandíbulas metálicas de las tijeras abriéndose y cerrándose en el aire, al lado de mi oído, y noté que una mano me agarraba el moño y empezaba a deshacérmelo. Alguien me golpeó de nuevo y fue como si desaparecieran. El sonido de las tijeras se volvió lejano, causado por el cansancio finalmente ganando la partida a la adrenalina en mi sangre y concediéndome un momento de paz.

Odense, septiembre de 1950

Un infierno

Nunca puedes ser tú mismo. En una ciudad mediana como Odense, hay ojos por todas partes. Si viviera en el campo, habría menos, pero todo el mundo me conocería. Sería aún peor, porque sabrían lo que yo había sido, y nunca me dejarían olvidarlo.

Hace solo un año que regresé a la ciudad que había abandonado a toda prisa justo después de la liberación. Estuve mucho tiempo haciendo sustituciones en varios hospitales, de Sønderborg a Randers, hasta que finalmente logré tranquilizarme lo suficiente como para aceptar un puesto permanente en el hospital de Faaborg. Y ahora estoy de vuelta en Odense.

Trabajo todo lo posible. Cuando estoy trabajando, todo tiene sentido, y mis pensamientos dejan de dar vueltas sobre el pasado, pero aun así necesito un descanso de vez en cuando. Es otoño, pero hoy, mientras caminaba por la ciudad, el sol brillaba, y por un momento me he sentido inexplicablemente optimista. He entrado en Brockmanns y he pedido un café, aunque, cuando finalmente me lo han traído, ya no me apetecía. He dado un sorbo, pero me arrepentía de haber entrado. Había más clientes, claro. Sus ojos acechaban por encima de los pasteles, la vajilla, los periódicos y los sombreros que reposaban en las mesas.

La mayoría de los que me observan fijamente son hombres. A veces me gustaría ser otra persona, porque sé lo que miran, estos hombres de todas las edades, chicos y jóvenes, padres de familia y hombres de negocios canosos y medio calvos que fuman puros. Una vez... no, la verdad es que desde la guerra me han dicho al menos dos o tres veces que me parezco a Lauren Bacall. No creo que sea verdad; Bacall me parece una pija falsa. Aunque la primera vez que lo oí, me miré en un espejo y lo entendí un poco. Era poco después de aquel día de primavera del 45, y todavía tenía el pelo corto y desmechado como si me hubieran pegado un hachazo, y la mirada asustadiza. Y sí, me parecía a ella, a pesar del miedo en mis ojos. Un miedo que no ha desaparecido, aunque ahora lo oculto mejor; quizá detrás de una mirada parecida a la de Bacall.

Aquel día, cuando llegué a casa, el cartero me había dejado una carta, y el corazón se me aceleró al ver el sobre. No sé por qué; tampoco era tan importante para mí, solo era una oportunidad de irme, tal vez encontrar la paz en algún lugar lejos de Dinamarca. La gran cruz de color rojo vivo del sobre no significaba nada por sí misma; también podía ser el rechazo que en realidad esperaba recibir. Había leído en alguna parte que se habían presentado miles de candidatas para trabajar en el buque hospital, y que solo iban a aceptar un máximo de cincuenta. Así que me preparé para leer la carta, tirarla a la basura y quitarme la idea de la cabeza. De repente me di cuenta de lo descabellado que había sido presentarme: yo, en un barco, encerrada en un pequeño camarote con otra enfermera, o quizá varias...

Podía ser un infierno.

Abrí el sobre y saqué la carta.

A la atención de Molly Dahl:

12 de septiembre de 1950

Gracias por su interés en participar en el viaje del buque hospital Jutlandia a Corea. El viaje ha despertado un interés abrumador entre las enfermeras danesas. La Cruz Roja Danesa ha recibido miles de candidaturas para formar parte del personal hospitalario del Jutlandia, y aunque agradecemos enormemente su interés, solo hemos podido invitar a las entrevistas personales a una parte de las candidatas. Es un placer informarle de que se encuentra entre las seleccionadas. Le ruego se persone en la sede de la Cruz Roja Danesa, Platanvej 22 de Copenhague, el próximo lunes 18 de este mes a las 14.00 horas. Traiga todos los documentos pertinentes, como diplomas, referencias, etc., que no adjuntara a su solicitud escrita.

Atentamente, J. Roos, jefe de contratación

Cerré los ojos y respiré hondo. No sabía si la carta era una buena o una mala noticia. ¿Estaba segura de querer irme tan lejos? Y si quería, si eso era lo que deseaba... ¿realmente me encontraba más cerca de conseguirlo? Probablemente habían invitado a la entrevista a varios centenares de personas. La carta era un texto estándar, aunque mi nombre, la fecha y la hora de la reunión estaban claramente escritos por una máquina distinta a la que había escrito el resto del texto. Además, en la parte inferior habían añadido unas cuantas líneas con el mismo tipo de letra que mi nombre:

PD: Debo añadir que está invitada a la entrevista a pesar de que su edad le juega en contra. Creemos que trabajar a bordo del Jutlandia puede ser una experiencia exigente y agotadora, y nuestro objetivo es emplear a personal de enfermería experimentado, de cierta edad y estabilidad mental. Si aun así la hemos tenido en cuenta, es porque de la documentación y recomendaciones que envió se desprende que, pese a su juventud, tiene una dilatada experiencia como enfermera de quirófano. J.R.

La verdad era que el doctor Schmidt me había escrito una carta de recomendación muy buena. Aunque no me había sorprendido: nos llevábamos bien, y había algo en él que hacía que me viera y me tratara como a una enfermera experta. Bueno, no era exactamente así; a menudo sentía que me tenía más confianza de la que nuestra relación profesional justificaba y que no me miraba como la mayoría de los hombres. Y no era debido a su edad, ya que era el jefe de servicio más joven del hospital: aún no había cumplido los cuarenta años.

Schmidt era un cirujano muy bueno, tal vez el mejor del hospital, y a mí me interesaba ese lado práctico de la cirugía: la posibilidad de arreglar algo que se había roto, de hacer que un cuerpo quebrado, desgarrado, destrozado, volvería a funcionar. Me gustaba trabajar con lesiones físicas, traumas agudos. Quería ser capaz de trabajar en un hospital de campaña en plena guerra como enfermera militar. Quizás tendría esa oportunidad en Corea.

No sabía nada de ese país. Tenía la sensación de que era pequeño, como Dinamarca; quizá por eso tantos daneses se habían interesado por la invasión. ¿Tal vez les recordaba el 9 de abril? Pero no tenía ni idea de qué aspecto tenía Corea en un mapa, ni de si estaba cerca del ecuador o en el hemisferio sur. ¿Y si en aquel momento, a principios de septiembre, en Corea estaba empezando la primavera?

Busqué mi viejo atlas escolar, un libro raído que había olvidado devolver al terminar la secundaria, y lo abrí sobre la desvencijada mesa del comedor. En la segunda página había un mapamundi con Dinamarca más o menos en el centro, es decir, a igual distancia del este que del oeste. Busqué hacia el este. Mongolia, China, Rusia, Japón... y allí estaba: «Corea. Protectorado de Japón». Di la vuelta al atlas y busqué la fecha de edición: 1926. Tenía dos años cuando se publicó. En lo que a Corea se refería, estaba desfasado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Eso lo sabía: el país ya no formaba parte de Japón, había quedado dividido entre los vencedores, igual que Berlín.

Aun así estudié el atlas. Corea estaba en el mismo sitio, aunque ya no fuera japonesa. Un país pequeño, aunque bastante más grande que Dinamarca. Medí las páginas del atlas con los dedos: más o menos era del tamaño de Italia. Mientras observaba el mapa, me di cuenta de que parecía una parte de la anatomía humana tal y como se suele representar en un corte transversal del organismo en un libro de texto de anatomía o cirugía: la península de Corea era como un apéndice bajo el intestino grueso distendido de la masa continental china. Japón estaba situado aproximadamente donde estaría el recto. Japón, el país que lo había perdido todo cuando cayeron las bombas atómicas. En el mapa, parecía un guiñapo, un trapo hecho jirones al borde del océano Pacífico.

Mientras el crepúsculo inundaba mi pequeño piso, me quedé sentada con el viejo atlas mirando las masas de tierra del lado opuesto del globo; la multitud de islas grandes y pequeñas de aquella parte del océano Pacífico. Intenté trazar la ruta desde Dinamarca hasta esa parte del mundo; no sabía si era la correcta o si el oficial de navegación de un gran barco elegiría un camino totalmente distinto, pero en todo caso iba a ser un viaje inconcebiblemente largo por mar.

Al cabo de un rato cerré el atlas y puse una cacerola con la sopa del día anterior en el fogón. Era lo que tenía, y ya me bastaba.

¿Es usted médico?

El empleado de la oficina de contratación de la Cruz Roja Danesa, en Platanvej, era un hombre guapo y de pelo oscuro de unos cuarenta años. Me dio la mano y se presentó como Ronald Arvidsen.

—Buenos días, señorita Dahl. Siéntese, por favor.

Señaló hacia una silla de piel verde artificial, y él se sentó detrás del escritorio. Mirándome, asintió con la cabeza, todavía sonriendo, y agarró una carpeta que tenía delante, la abrió y echó un vistazo rápido a su contenido. Me miró y guardó silencio tres segundos.

—¿Es enfermera en Odense?

Asentí. Miró en sus papeles.

—¿Terminó los estudios de enfermería en el 43?

—Sí.

Se reclinó en su silla, sonriendo.

—Y quiere embarcarse en el Jutlandia. —La sonrisa desapareció—. ¿Es consciente de que podría ser una experiencia extraordinariamente dura?

Asentí.

—Se lo advertimos a todos los candidatos. El Jutlandia estará en zona de guerra durante gran parte del tiempo. Es posible que haya que tratar a muchos heridos graves a la vez. ¿Podrá afrontar una situación de estas características? ¿Se la puede imaginar?

—Soy enfermera de quirófano —dije.

El hombre volvió a mirar el papel.

—Pero ¿ha tratado a hombres con heridas de guerra? ¿Heridas graves de bala? ¿Ha visto morir a hombres en la mesa de operaciones? ¿Ha participado en amputaciones?

—Sí —respondí.

—Pero no en esas condiciones, ¿verdad, señorita Dahl? ¿Ha visto heridas graves de bala?

Asentí.

—Sí, las he visto.

Me miró arqueando las cejas.

—¿Dónde? Si no le importa que se lo pregunte.

—¿Recuerda el 5 de mayo en Odense? —pregunté.

—¿El Día de la Liberación?

Volví a asentir. Mi mirada se desvió hacia la ventana. De repente, el silencio en el edificio de la Cruz Roja me hizo recordar aquel día: también había habido silencio antes de que llegaran todos aquellos heridos y muertos.

—Me acuerdo —dijo Arvidsen en voz baja—. ¿Y usted estuvo allí? ¿En quirófano?

—Todo el día, catorce horas. —Observé la carpeta que tenía abierta delante de él, y después alcé la mirada hacia su rostro inexpresivo, y pregunté—: ¿Es usted médico?

Pareció sorprendido.

—No —dijo—. Soy... administrativo.

Noté que el equilibrio de fuerzas entre nosotros cambiaba. No hacía falta decir nada más.

El hombre miró la carpeta, cogió el folio que tenía encima del todo y lo puso a un lado. Era mi solicitud. Cogió el folio siguiente y se puso a leer. Era la carta del doctor Schmidt. Sus labios se movían ligeramente mientras leía. Casi podía seguir las palabras, ya que me sabía la carta de memoria.

«...una enfermera excepcionalmente competente. He trabajado con la señorita Dahl durante más de un año, y a menudo me ha impresionado por su gran visión de conjunto y su profesionalidad, incluso en situaciones muy difíciles y tensas. A pesar de su juventud, es, con diferencia, la enfermera de quirófano más capacitada que he tenido en mi equipo. Yo no trabajaba en el hospital de Odense durante los trágicos sucesos de mayo del 45, pero Molly sí, y varios colegas me han informado de que...».

Arvidsen, el administrativo, levantó la vista del papel. Su expresión había cambiado. Al parecer, no había leído la carta del doctor Schmidt antes de entrevistarme.

—Gracias —dijo—. Tiene muy buenas referencias. Aunque es tan joven... Sí, pronto tendrá noticias nuestras.

Dejó la carta al lado de la carpeta, se levantó y me saludó con la cabeza. Yo le devolví el saludo y me dirigí a la puerta.

Seleccionada

La espera fue más dura de lo que me había imaginado. Fue como si, después de la reunión con Arvidsen, tuviera aún más ganas de que me contrataran. La respuesta de la Cruz Roja Danesa llegó aquel mismo jueves. Yo salía para el trabajo cuando me encontré con el cartero en las escaleras, y me detuvo en el descansillo del primer piso para ahorrarse subir hasta el tercero.

Solo habían pasado cuatro días desde la entrevista en Copenhague. Se me pasó por la cabeza que quizás habían enviado primero las negativas; no tenía ninguna certeza de que fueran a contratarme, a saber si Arvidsen no había quedado contento del todo por cómo le había hablado. «¿Es usted médico?». Me reprendí para mis adentros.

El cartero hojeó un fajo de cartas que tenía en la mano, y entreví la cruz roja en el frontal de una de ellas. Me alargó dos sobres; el otro era de la compañía de electricidad. Le di las gracias y miré el reloj; no me daba tiempo a volver a casa, y no quería abrir la carta de la Cruz Roja ahí en las escaleras, así que continué bajando, detrás del cartero, que hizo un comentario sobre el tiempo que no oí. En todo caso, hacía bueno, y yo había decidido ir al hospital en bicicleta. La temperatura era tan agradable que un poco más tarde me senté en un banco enfrente del gran edificio de ladrillo rojo del hospital, me saqué la carta del bolsillo, y la abrí. Era bastante breve.

«La Cruz Roja Danesa le comunica que ha sido aceptada como enfermera en el buque hospital Jutlandia...».

Cerré los ojos. Me pasaron por la mente una serie de imágenes: el gran barco blanco cuyas fotografías había visto publicadas en el periódico, el mar, costas lejanas con palmeras. Personas de rasgos exóticos. Guerra. Así sería mi vida en unos meses. Releí la carta, miré mi reloj y me levanté del banco.

El doctor Jan Schmidt, el jefe de servicio, estaba solo en la cafetería cuando llegué. Lo saludé y levantó la taza como para brindar conmigo. Tenía el Berlingske Tidende, el periódico de la mañana, abierto sobre la mesa. Me serví un café y me senté frente a él.

—Buenos días, Molly —me sonrió. Se notaba que quería decirme algo. Sus ojos marrones mostraban curiosidad.

—Buenos días —dije. No lo llamé por el nombre de pila, Jan, porque, aunque hacía tiempo que me había pedido que lo hiciera, entre otras cosas porque él siempre me llamaba simplemente «Molly», no me salía.

Dobló el periódico y lo dejó en el centro de la mesa. En la portada había una gran fotografía del Jutlandia con el titular «DE VUELTA A NAKSKOV». Schmidt echó un vistazo al periódico y levantó la mirada.

—Seguramente debería habérmelo pensado mejor —dijo.

Fruncí el ceño.

—¿A qué se refiere, doctor?

Schmidt cogió su pipa y observó la cazoleta antes de contestar.

—La verdad es que, cuando me pidió la carta de recomendación, ya tuve mis sospechas —dijo, señalando la fotografía del Jutlandia con el mango de la pipa—. La han contratado, supongo, ¿no?

Yo no entendía cómo podía estar tan seguro de que hubiese solicitado unirme a la campaña. Y, aparentemente, también sabía que me habían aceptado. Entonces se me ocurrió que tal vez lo habían llamado por teléfono. Me había escrito una buena carta de recomendación; tan buena, de hecho, que alguien habría podido sospechar que me la había redactado yo misma y había tomado prestado su sello del escritorio.

Asentí y me llevé una mano al bolsillo del pecho de la blusa del uniforme.

—Sí —dije—. Me acaba de llegar la carta. Voy a ir a Corea.

—Qué lástima —contestó Schmidt, aún sonriendo. Pero enseguida se puso serio, dejó la pipa en el cenicero y añadió—: La echaremos de menos, se lo digo en serio. Espero que vuelva cuando todo eso termine.

Volví a asentir. A decir verdad, no tenía ni idea de lo que iba a hacer después. No lo había ni pensado.

Si es que volvía.

Corea del Norte, 1950

El río

Yun tantea el agua con un pie. El caudal del río Taedong, que pasa cerca del pueblo, cambia a lo largo del año. Las lluvias del invierno lo dejan cargado y embarrado, el agua corre a borbotones y el río se desborda, y a veces hasta llega a casa de Yun. Entonces su padre y su hermano Choi cavan un canal para desviarla. En verano, el agua es clara y rápida, y Yun ve sobre el lecho del río las sombras de los peces que esperan pacientemente una presa. Ahora están a finales de verano y se nota que el agua del río empieza a enfriarse.

Yun y Choi tienen la misma edad. Solo los separan diez respiraciones profundas; al menos, eso dice su madre, y ella sabrá. Nacieron hace once años en este pequeño pueblo del norte de Corea, y desde entonces nunca se han separado.

Por supuesto, el día de su nacimiento fue un día muy alegre, pero la felicidad quedó un poco empañada, porque Yun es una chica, y Choi, aunque es un chico, nació con la cabeza hueca, y hay muchas cosas que no entiende; hay quien piensa que simplemente es tonto como un borrico. Los pocos segundos de diferencia con su hermana parecen años.

Yun sabe que su padre ha tenido que vender partes de su tierra varias veces. Ha visto a los ancianos del pueblo sacudir la cabeza como si supieran que las adversidades a que se enfronta la familia son culpa de los dos niños, aquella chica demasiado lista y aquel chico tan raro.

La dureza del trabajo ha tallado surcos profundos en el rostro de su padre y le ha desgastado la piel de las palmas de las manos. Trabaja de sol a sol para comprar ropa y poner comida en la mesa para él y su familia. Yun se ha dado cuenta de que ya no tiene fuerzas ni para dar patadas a aquel gallo insolente. Al terminar el día, a veces se presenta en la puerta el vecino, el señor Lee, que saluda sonriente y amable, como si trajera regalos, cuando en realidad solo les desea penurias, porque quiere comprar el resto de las tierras de su padre. Esto es algo que Yun sabe ahora; antes creía que el señor Lee era un buen hombre, pero por fin ha entendido la situación: el señor Lee es rico, y el padre de Yun, pobre, y cada día más.

Yun es lo suficientemente mayor para entenderlo, y la entristece ver los problemas de sus padres. Pero hoy solo es una chiquilla que se baña en el río con su hermano gemelo.

Choi ríe y se tira de cabeza por quinta vez desde un tronco caído. Se sumerge y bucea durante un buen rato. Yun sabe que puede contener la respiración mucho más tiempo que ella: el cuerpo de Choi es tan fuerte como endeble su cerebro. Yun lo quiere mucho. Aunque nadie se lo ha pedido, sabe que Choi es responsabilidad suya. Sus padres bastante tienen ya que hacer, y alguien tiene que cuidarlo y asegurarse de que no se haga daño.

Yun desvía la mirada hacia la orilla y el pueblo. Tiene la esperanza de que Hwan baje a bañarse con ellos si no tiene que ayudar a su padre, el señor Lee. Siempre ha pensado que un día se casará con Hwan, que tiene dos años más que ella. Todavía falta mucho, pero sabe que su padre lo aprobaría, porque el señor Lee es el propietario del único molino de arroz del valle.

El agua fría hace que Yun se encoja. Tirita, pero le encanta bañarse en el río, y cuando vuelvan a casa, ayudará a su padre en el campo de arroz y recuperará el calor enseguida. Sabe que su madre está preparando sopa de sésamo, y espera que haya suficiente para todos. Con un par de brazadas llega a la orilla. Las montañas, con sus cumbres siempre nevadas, se reflejan en el agua. Choi sale a la superficie cerca de la otra orilla, se da la vuelta y le sonríe, con el pelo negro pegado a la frente. Yun lo saluda con la mano, él levanta su manota enorme y le devuelve el saludo. Entonces Yun oye algo río arriba y se vuelve a mirar. Uno de los bueyes del señor Lee ha metido las patas delanteras en el agua poco profunda y bebe agua junto al prado. Da unos sorbos, se detiene y dirige una mirada estúpida a Yun.

Ahora se oye algo más: un zumbido lejano, tan grave que a Yun le vibra el pecho, casi como si saliera de su interior. El ruido se acerca rápidamente y va ganando intensidad, hasta que de repente lo tienen encima, como una tormenta que se abate sobre el bosque, y la chica levanta la mirada. Un avión. Se acerca con un estruendo que hace temblar los árboles, volando tan bajo que Yun ve al hombre que hay tras la ventana de cristal de la parte delantera del avión. Ha visto aviones antes, pero nunca tan cerca de la tierra. Se da la vuelta y busca a Choi, que se ha encaramado a una roca y mira hacia arriba con la cabeza inclinada y la boca abierta.

El avión va hacia el pueblo y se eleva, dejando un rastro en forma de columna de humo rojo más alta que los árboles. Yun sale a rastras del río. Empapada, se queda en la orilla, observando el humo que se desplaza lentamente con el viento y se mete en las copas de los árboles. Sabe qué significa: su padre le ha explicado que así es como los pilotos americanos marcan los lugares que hay que bombardear.

Su pueblo.

Fuego

Yun corre. La hierba alta le azota las piernas desnudas. Se acercan más aviones. Las zarzas le rasgan la piel. Oye a Choi detrás de ella.

Corre sin mirar nada de lo que la rodea: el gran sauce llorón, los campos de arroz, las huellas del carro de bueyes del señor Lee. Llega al último tramo, el caminito de piedras puntiagudas que se le clavan en los pies. A su espalda oye los gemidos de dolor de Choi. Primero zarzas, luego piedras.

La casa de su padre es una de las primeras del pueblo, ya la ve. Sale humo por un agujero en el techo. Su madre debe de estar calentando la sopa de sésamo en el fuego. Entonces descubre a su padre, que está de pie mirando los aviones, haciéndose sombra con una mano sobre los ojos. Yun se detiene; quiere gritarle, advertirle, pero lo tiene demasiado lejos, y no le sale la voz. De repente, un estruendo ensordecedor revienta el aire y una cascada de humo y fuego se eleva desde la tierra. La onda expansiva la hace retroceder y chocar con Choi, que se había parado detrás de ella.

La siguiente explosión los hace caer a ambos. Yun aterriza encima de su hermano y se aprieta contra él mientras Choi la rodea con ambos brazos, y se quedan así tumbados mientras las llamas se alzan en el aire inmóvil con un rugido que ahoga todo lo demás, hasta los aviones que se abaten sobre el pueblo. Apenas pueden respirar, el aire está tan caliente que quema. Yun se pone en pie con dificultades y Choi la imita.

El humo se aparta debido a una ráfaga violenta de aire que hace que los árboles den un bandazo, y ven lo ocurrido: donde un instante antes estaba su padre, ahora solo hay un cráter en llamas.

Yun entrevé una gran sombra a través del humo y se vuelve a mirar. El buey del señor Lee sale corriendo del fuego y va directamente hacia ellos sin dejar de bramar. El suelo tiembla por otra bomba que ahoga el sonido de los cascos pesados del buey sobre el camino. El animal tiene los ojos enrojecidos clavados en Yun, y la cabeza baja, con los cuernos puntiagudos hacia delante. Resuella, y le sale un reguero de espuma blanca de la boca cuando pega un brinco hacia Yun. Choi la agarra por la cintura justo a tiempo, la levanta en volandas y la saca del camino. Abrazada a su hermano, Yun ve que el buey pasa de largo.

Otra bomba impacta en la aldea, y les llueven guijarros, tierra y hojas encima. Se echan a correr en la misma dirección que el buey, pasando de largo el lugar donde cogen ciruelas silvestres en verano, y cruzando la arboleda que huele a flores de camelia. Poco después llegan a una pendiente en la que las raíces de los arbustos y las enredaderas se aferran a la tierra. La última parte es casi vertical. Choi se da la vuelta, alarga la mano a Yun y tira de ella los últimos metros hasta un saliente que hay frente a un hueco en la ladera: su escondite.

Yun se tumba boca abajo, jadeando. Aunque cierre los ojos, sigue viendo la luz del fuego. El calor los golpea. Todo lo que hay a los pies de la montaña está cubierto de llamas naranjas más altas que los árboles. Ve que el fuego consume los tejados de paja de las casas, todo el pueblo es preso por las llamas. Hay sombras de figuras dentro del fuego, gente que da tumbos por el mar de llamas. Yun se tapa la cara con las manos.

Odense, septiembre de 1950

El lobo y el cordero

Hacía muy buen tiempo cuando salí del hospital al terminar mi turno. La temperatura era agradable y el cielo estaba despejado, así que, en lugar de ir al paseo a esperar el tranvía, decidí ir andando hasta casa. La ruta pasaba por delante de la puerta del cementerio, que nunca miraba; giraba la cabeza, y pensaba en lo que había hecho ese día, o sopesaba mis planes para aquella noche, aunque solían limitarse a leer o escuchar la radio.

Sin embargo, esta vez sucedió algo cuando me acerqué a la puerta; la miré. Me detuve y observé la entrada del cementerio, estudiándola e intentando verla como lo que era: una verja de hierro cuadrada formada por una pesada malla metálica y cubierta de una pintura desconchada verde que dejaba al descubierto el reluciente galvanizado gris. El tono verde era un poco más intenso que el de la vegetación que la rodeaba, un seto de aligustres y las hojas colgantes de una especie de sauce.

El siguiente paso, el siguiente desafío, era previsible: iba a entrar por esa puerta. Cruzaría el cementerio por primera vez desde ese día de mayo del 45. No iba a permitir que los malos recuerdos dictaran qué camino debía tomar para ir a casa.

Las bisagras de la verja chirriaron cuando la empujé, un chirrido largo y estridente, como si llevara meses sin que nadie la abriera. Un mirlo se había posado en el suelo delante de la puerta y picoteaba una lombriz del suelo. Finalmente la soltó y dio un par de pasitos antes de alzar el vuelo con un graznido irritable. Caminé por un sendero de grava que había al lado del seto de tilos espinosos. El cielo era de aquel tono lavanda intenso que a veces tiene en septiembre, y el cementerio olía a hierba y tierra mojada. Todavía no era otoño, pero faltaba poco.

Giré a mano derecha y luego a mano izquierda por uno de los caminos amplios entre setos de boj y lápidas. Aquí también había tilos, flanqueándome como soldados. Mirando a mi alrededor, me llené los pulmones de aire fresco. Cuando descubrí el pastor de bronce, no tuve ninguna duda: era la misma estatua que había visto aquel 5 de mayo, pero aun así me sorprendí: en mi recuerdo, estaba más adelante y más cerca del camino, a la izquierda, pero estaba ahí. Cuando la observé más de cerca, me di cuenta de que aquel día no la había visto bien: no era un simple pastor, era Jesucristo, y no conducía a dos corderos, sino a uno solo, que se apretaba contra su pierna derecha y el largo cayado apoyado en el suelo. El otro animal era un lobo o un perro que se encogía de miedo ante la figura alta de Jesús, que protegía al cordero y le salvaba la vida.

La visión me cortó la respiración y me hizo estremecer. Vacilando, eché un vistazo a los arbustos y la pequeña parcela de césped. Me entraron unas arcadas violentas, pero aun así me acerqué poco a poco. Aquí me habían tirado al suelo, aquí era donde todo había cambiado. Había sido un día largo en el trabajo, estaba cansada y no paraba de pensar en aquel niño muerto. Y entonces, de repente... gente que pasó de desconocidos a verdugos. Las risas, la humillación, mi piel desnuda contra la hierba fría, la mano que me deshizo el moño, las tijeras... Aquí, justo aquí, era donde todo había sucedido.

*

Cuando se fueron, me quedé en el suelo, boca abajo. Notaba el aire fresco contra la piel desnuda, y el pelo me hacía cosquillas en la cara. Pasé mucho tiempo sin moverme. A mi alrededor todo estaba en silencio, pero mentalmente aún oía las tijeras, el sonido sordo del acero cortándome el pelo.

Me moví un poco y me encogí de dolor. Me habían pateado las piernas, los muslos, las costillas. Solo me habían dejado puestas unas bragas y el harapo que antes había sido mi blusa. Tenía mucho frío, y lo notaba especialmente en la cabeza, pero no me atrevía a levantar la mano para tocármela. Ya lo haría más tarde, en casa.

Cuando me volví con cuidado sobre un costado para incorporarme, el cabello no siguió el movimiento: mi melena se quedó en el suelo debajo de mí, un nido de pájaros marrón, sin brillo, como un animal muerto. Una parte de mí desechada, tirada sin más. Pero se habían ido. Estaba sola. Estaba viva.

Poco a poco, me senté sobre la hierba húmeda y miré a mi alrededor. Había arbustos y árboles, el cielo de mayo, encapotado y luminoso, la silueta oscura e inmóvil de la estatua con los corderos, una ligera brisa que susurraba en las hojas nuevas de las copas de los árboles.

Di una vuelta entre lápidas y parterres, y vi parte de mi ropa. Mi sujetador, totalmente destrozado, y que dejé ahí tirado. Entre unos arbustos oscuros encontré mi uniforme blanco de enfermera, al que habían arrancado los botones, y mi chaqueta. Mientras me peleaba con el uniforme, el mundo volvió a oscurecerse ante mí, y me senté en el suelo entre los arbustos. En aquel momento oí pasos en la grava. Pensé que tal vez era alguien que podría ayudarme, y estuve a punto de levantarme, pero algo me hizo dudar; espié entre los arbustos y vi que un hombre alto se había parado en el camino, a menos de cinco metros de mí.

Era el hombre del tatuaje.

Miraba hacia el lugar donde me habían dejado. La línea blanca de su brazal se iluminaba en la penumbra. Me quedé totalmente inmóvil, casi sin atreverme a respirar. El hombre se acercó hacia donde yo estaba. Me metí más entre los arbustos. Se detuvo, y vi que sus ojos rastreaban el suelo en una búsqueda lenta y exhaustiva, y cuando su mirada llegó a los arbustos, se detuvo, y sus labios se abrieron en una amplia sonrisa.

—Cucú —dijo.

No sé cuánto rato estuvo allí, cuánto tiempo estuvo tirado encima de mí, jadeando y gimiendo, pero sé que yo apenas estaba consciente cuando se puso en pie. Dijo algo que no entendí, y entonces noté que me agarraba del brazo y lo repetía.

—Chívate si quieres; nadie va a creer a una puta, Molly —me dijo, con desprecio—. Bonito nombre para una zorra alemana.

Me tumbé de costado y el dolor impregnó cada centímetro de mi cuerpo. El hombre dijo algo más, volvió a agarrarme el brazo y me sacudió. Como yo seguía sin contestar, me agarró la mandíbula y apretó como si quisiera obligarme a abrir la boca. Una vez había visto a una enfermera hacérselo a un paciente que se negaba a tomar su medicación en la sección de psiquiatría. Fue humillante, brutal. Hice un último esfuerzo de resistencia; levanté la vista para encontrarme con su mirada, y luego giré la cabeza con un movimiento brusco, de modo que su pulgar se deslizó entre mis dientes, y lo mordí con todas las fuerzas que me quedaban. Noté que mis dientes atravesaban la fina capa de epidermis y se clavaban en el periostio, la membrana fibrosa que recubre el esqueleto humano, luego se oyó un crujido cuando la falange se rompió y llegué a la médula. Me pasó por la cabeza una frase de un libro de texto: «La fuerza de mordida de un humano adulto equivale a ochenta kilos». La mandíbula es corta; la mordedura, fuerte.

El hombre gritó.

El grito se propagó por el cementerio silencioso. No lo solté. Él tiraba, y era fuerte, pero no lo suficiente, mis dientes no cedían. No aflojé hasta que me golpeó con fuerza en la nuca. Perdí el conocimiento y, al soltar su pulgar roto, me desplomé de nuevo en el suelo. Todavía tenía su sangre en la boca cuando oí que su grito se convertía en un gimoteo agudo, y que sus pasos se alejaban por la grava. Escupí la sangre y algo de piel al suelo, y tuve arcadas, como si fuera a vomitar.

¿Se puede morir de humillación? ¿Puede ser tan dolorosa que el corazón se pare sin más?

Me puse en pie y rebusqué en la oscuridad hasta que volví a encontrar mi uniforme destrozado. Me lo puse como pude, sujetando la parte de arriba con las manos, intentando que me cubriera los pechos y la esvástica negra que me habían pintado. Trastabillé por el camino, descalza, y alcancé la entrada por la que me habían metido a rastras en el cementerio varias horas antes.

Me dejé caer en un bordillo de piedra, intentando recuperar el aliento. Las farolas todavía no se habían encendido, pero a lo lejos, a mi izquierda, vi las luces de los edificios del hospital, cuyos estores negros se habían retirado solo un día antes. Por primera vez, levanté la mano hacia la cabeza para tocarme los mechones apelmazados.

No pensaba volver al hospital ni que muriese de frío y vergüenza, pero estaba helada. Tenía que hacer algo; caminar, moverme. ¿Y si me iba a casa? Estaba demasiado lejos, y tendría que cruzar media ciudad. Aunque si volvía al cementerio, podía cruzar por el paseo y luego el puente sobre el río, y llegaría a Langelinie, el barrio bueno de la ciudad. La casa de mis padres estaba en Finsens Allé. No era lejos, tal vez un kilómetro o kilómetro y medio.

La casa de mi padre

No era el barrio en el que me había criado. Mis padres habían comprado la casa unos años antes, cuando heredaron una gran suma de dinero de mi abuelo. Yo crecí en un piso del barrio Skibhuskvarter, encima del estanco que regentaba mi padre. No éramos pobres ni, desde luego, ricos; mis padres eran gente corriente. Mi madre trabajaba en una heladería los sábados para contribuir a la economía familiar, pero todo eso cambió cuando recibieron la herencia. Mi abuelo era mucho más rico de lo que nadie había imaginado. El único hermano de mi madre, algo mayor que ella, había muerto soltero y sin hijos años atrás, por lo que toda la herencia fue a parar a mi madre. Esto le permitió (o mejor dicho, se lo permitió a mi padre, ya que creo que mi madre habría preferido quedarse en el piso) comprar la casa de Finsens Allé. Gracias a aquella herencia, mis padres pudieron vivir de las rentas, y mi padre arrendó el estanco.

Yo quería a mis padres, y no me había percatado del gran cambio que había sufrido mi padre desde que mi madre recibió aquella herencia: era como si pensara que el dinero, es decir, comprarse una casa grande y un pequeño coche, era el único modo de avanzar en la vida. Creía que el dinero te convertía en una persona de bien, pero en el fondo seguía siendo un hombre corriente, un estanquero que ya no llevaba su propia tienda.