Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

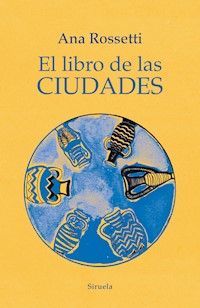

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Las Tres Edades

- Sprache: Spanisch

«En las fundaciones de las ciudades también estaban las mujeres, aunque nunca se hable de ellas cuando se está contando la historia». Ana Rossetti «Una de las poetas capitales de las letras españolas en las últimas cuatro décadas ahonda en el papel de las mujeres en la Antigüedad para contar la historia de sus hábitats, y ofrecer una perspectiva única de nuestra evolución como raza». Ideal Un libro poético y apasionante que explica, a la vez que alimenta, el conocimiento y la curiosidad sobre los cimientos de nuestra sociedad actual. Ana Rossetti bebe de los mitos antiguos para dar vida a una rica galería de personajes y contarnos su versión del origen legendario de algunas ciudades. Así, la autora aborda perspectivas y temas diversos que se entretejen en la experiencia de quien vive en comunidad, y que necesita del otro para conocerse mejor. El libro de las ciudades nos cuenta cómo en la polis las mujeres perdieron la ciudadanía, o cómo el ingenio de una mujer permitió la fundación de una de las ciudades más míticas de la historia; nos habla también de la que ha sido y sigue siendo «la ciudad de todos», y de cómo elementos tan dispares como el poder de la poesía o el tráfico de personas subyacen en el origen de otras poblaciones.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 219

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: junio de 2021

© Ana Rossetti, 2021

© De las ilustraciones del interior y cubierta, Valle Camacho

Diseño gráfico: Gloria Gauger

© Ediciones Siruela, S. A., 2021

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-18859-19-9

Conversión a formato digital: María Belloso

Índice

LA CIUDAD EN LA PIEL

LA CIUDAD SIN CIUDADANAS

LA CIUDAD DE LOS SIN CIUDAD

LA PROMESA DE LA HIJA DEL MAR

LA RESPLANDECIENTE

Para Amara.

Estés en la ciudad que estés,

procura que tenga puentes

para que el amor de quienes dejaste atrás

siempre te alcance.

LA CIUDAD EN LA PIEL

En aquel entonces los matrimonios eran un acuerdo entre las familias de los novios, y el rey de Tiro, como tutor de su hermana Elisa, había concertado su boda muy ventajosamente. La joven se avino confiando en que su hermano con este enlace procuraba lo más conveniente para ella, para su familia y para el reino, pero las intenciones que albergaba este al concertar la boda escondían unos planes oscuros.

Elisa, pues, se casó con Siqueo, sacerdote del templo de Melkar, sin ilusión pero sin resistencia. Siqueo, por su parte, estaba locamente enamorado. Al principio se sintió muy halagado con la propuesta de rey, atraído por la belleza y la juventud de la novia —en verdad era muy hermosa—, pero tras la boda y conforme pasaban los días, iba descubriéndole otras cualidades que hacían que cada vez la fuese valorando más, la admirase y se sintiese feliz y agradecido. Elisa era una joven inteligente, resuelta y de trato agradable. Conversar con ella era compartir un manjar delicioso; pasear con ella, adentrarse en un mundo lleno de portentos y contemplar el crepúsculo teniéndola al lado significaba escuchar toda la grandeza del silencio, según decía él. Estaba convencido de que despertarse junto a ella cada mañana era un acontecimiento que le iluminaba el resto del día.

Elisa por su parte respetaba a su esposo y le guardaba lealtad en virtud a sus votos matrimoniales y, aunque no estaba enamorada, no tardó en cobrarle cariño; era un ser bondadoso para con todo el mundo y un buen compañero para ella. Pese a su alto ministerio de sacerdote, en la intimidad se comportaba con mucha sencillez y la tenía en cuenta en todo; fuera cual fuere la importancia del asunto que en algún momento le preocupara, no dudaba en confiárselo y pedirle su opinión. Aunque no siempre coincidían él, escuchaba sus consejos y respetaba sus puntos de vista, pues reconocía que, aunque joven, era muy sensata.

Siqueo había puesto su empeño en hacer que Elisa se sintiera a gusto con él; siempre estaba atento a ella para no descuidarla ni abrumarla y así fue como aprendió a conocerla. Convivir con Siqueo fue una grata sorpresa para Elisa. Jamás hubiera podido adivinar, cuando asistía al templo y lo veía oficiar ante la llama perpetua, que tras ese rostro circunspecto y esos ceremoniosos ademanes pudiera bullir un genio tan alegre ni un corazón tan afectuoso. Elisa había crecido privada de amor y de juegos, por eso enseguida se entregó a él y a sus cuidados. Nunca imaginó que pudiera existir ninguna compañía que superase a la que Siqueo la estaba acostumbrando.

Desde el principio la asombró con detalles inesperados: enroscaba en sus cintas tiernos mensajes, llenaba de pétalos su manto doblado o escondía un tropel de libélulas en su cofrecillo de cosméticos; a veces dejaba una sortija en el fondo de su copa o un perfume entre sus vestidos, pero pronto se dio cuenta de que a Elisa le interesaba algo más que las joyas y las galanterías. La joven tenía una gran curiosidad y pasaba mucho tiempo abstraída en la biblioteca. Siqueo, entonces, le regaló una gran mesa de cedro pulcramente labrada, puso a su disposición tablillas y papiros, buscó prestigiosos maestros para que la instruyesen y él mismo le enseñó algunos principios de astronomía que tanto le iban a servir en un futuro cercano. En las noches claras, subían a la torre donde él tenía su observatorio y le hacía seguir los movimientos celestes. Señalar el rumbo de las estrellas es dibujar pentagramas de secretas músicas, le decía.

—¡Escucha! El universo canta.

Eran momentos colmados de emociones indescriptibles.

Elisa, pese a su innato deseo de saber o quizá por ello, había tenido más conciencia de su ignorancia que de su capacidad. Aunque al principio pudiera parecerle que, aparte de su belleza y de su juventud no tenía nada más que aportar a un hombre que ella consideraba superior, pronto empezó a descubrir ideas e inquietudes propias. Le brotaban pensamientos sorprendentes, deducciones sobre las cosas que le hacían considerarlas de un modo diferente a lo que le habían dicho o le habían enseñado; las conversaciones con Siqueo dejaron de consistir únicamente en dulces cortesías para intercambiarse argumentaciones sutiles y enardecidas réplicas. Siqueo le hacía ver que tenía muy en cuenta lo que decía y Elisa, gradualmente, fue adquiriendo la suficiente confianza en sí misma para prestar atención a su propia inteligencia y sentirse a la par de su compañero. Por su parte, Siqueo recuperó parcelas de un terreno olvidado: el de la intimidad. Con Elisa volvieron los juegos, las bromas, el lenguaje intransferible de un entendimiento común. Entre ellos se formó una red invisible y silenciosa de continuos mensajes que nadie hubiera podido descifrar.

Cierto día, los esposos fueron invitados a almorzar con el rey en sus aposentos privados con un escogido grupo de altos dignatarios del reino. Elisa estrenó una delicada túnica salpicada de perlas y Siqueo, cuando la vio salir de su habitación, radiante como una flor al amanecer, no tuvo más remedio que exclamar:

—¡Esposa mía, tu existencia embellece el mundo!

—Ay, Siqueo —respondió ella—, pronto empiezas hoy.

El tono era de fastidio, pero sus ojos brillaban con picardía y en sus mejillas se formaron dos hoyuelos, señal de que el contento estaba a punto de saltar de sus labios. Siqueo la conocía ya lo bastante como para saber que, lejos de burlarse o de enojarse, estaba disfrutando, y enrojeció de placer como un adolescente. Sabía lo insoportablemente ridículas que resultan las exageraciones de los enamorados para quienes no lo están y esta complicidad de Elisa le proporcionaba la ilusión de ser correspondido.

—Es que estás muy guapa —insistió susurrándole al oído—, tienes que creértelo.

Elisa lo tomó de la mano y echó a andar mientras le advertía:

—Muy bien, lo creeré; claro que sí. Me va a encantar creérmelo y vas a ver cómo me volveré tan vanidosa, engreída y superficial que tú no podrás soportarme.

—Me arriesgaré —suspiró él entrando en el juego.

—Ya me lo figuraba. Pero di, si me echo a perder, ¿de quién será la culpa?

—Tuya, por ser tan arrebatadora como las mareas y tan embriagadora como el vino de Chipre…

—¡Si será verdad! —bromeó ella.

—… Y porque tu presencia es más hipnótica que el chisporroteo del fuego, más magnética que el vértigo de los acantilados y más seductora que una prohibición. Porque perderse en ti es más irremediable que un encantamiento y más fácil que tropezarse a oscuras…

—¡Ohhh! ¡Cuánta grandilocuencia!

Era como un ritual en el que Siqueo inventaba enrevesados cumplidos que Elisa debía interrumpir. Continuaron de este modo lanzándose piropos y protestas hasta que, al fin, ella lo hizo callar con un beso que Siqueo devolvió con entusiasmo.

—¿Ya te has quedado tranquilo? Porque esto era lo que venías buscando, ¿no? —dijo ella, separándose para mirarle a los ojos.

—Sí. Y ha surtido efecto —respondió Siqueo complacido.

—Desde luego que sí —respondió Elisa, pasándose la mano por el peinado para comprobar que no todo seguía en sitio—, aunque el efecto ha sido más bien un vendaval.

—Sigues estando preciosa —aseguró él atrayéndola de nuevo hacia sí.

—¡Chist…! —le advirtió Elisa, soltándose.

Una pareja de la guardia real les salía al encuentro para darles escolta. Ambos se apartaron rápidamente y aguantaron la risa como dos chiquillos sorprendidos en medio de una trastada. A duras penas recobraron la solemnidad requerida y siguieron a sus guías hasta el salón del trono. Al encontrarse ante el rey, Elisa, descuidando el protocolo, se adelantó a su marido y se abalanzó a su hermano:

—Gracias, hermano mío, gracias —le dijo tomándole las manos con vehemencia—. Me has dado el mejor marido del mundo.

El rey con una mirada rapaz captó la resplandeciente diadema que ceñía el peinado de su hermana, la cascada de perlas que se esparcía por su vestido y el suntuoso brazalete engastado de piedras preciosas y asintió satisfecho. Sí, se dijo, no hay otro marido mejor ni más rico ni más a mi alcance.

Durante el banquete, los dos esposos, aun sin dejar de atender a los demás comensales, no por ello se descuidaban; estaban muy pendientes el uno del otro y la armonía que existía entre ellos era palpable. Cuando sirvieron el vino, Siqueo exclamó:

—¿Hay algo más embriagador que el vino de Chipre? —Y le guiñó un ojo muy significativamente a su esposa; ella le envió una encantadora sonrisa que evidenciaba un entendimiento secreto.

Era imposible no comprender que el efusivo agradecimiento de Elisa al rey por su matrimonio no lo había suscitado la ambición, sino un sentimiento más profundo. El rey de Tiro comprendió que sus maquinaciones se estaban resolviendo más fácilmente de lo que se había imaginado.

Lo que el rey había pretendido con este enlace era conspirar con su hermana para averiguar dónde Siqueo guardaba las ofrendas a Melkar, que se presumían de un valor incalculable. Durante años estuvo obsesionado con la idea de apoderarse de ellas, pero ninguno de sus espías fue capaz de informarle al respecto. Sin embargo, a la vista de los ricos adornos que lucía Elisa y del comportamiento de los esposos, tuvo la seguridad de que ella no tendría que hacer ningún esfuerzo para arrancarle el secreto a su marido, pues o ya conocía el lugar o Siqueo no tendría ningún inconveniente en revelárselo a la mínima insinuación. Ello le ahorraría tiempo y maniobras; en cambio, tendría que proceder con cautela, pues era evidente que su hermana no consideraba a Siqueo como un adversario, sino como un amigo muy querido al que de ningún modo querría traicionar.

Con habilidad, consiguió que Elisa bebiera lo preciso para soltarle la lengua más de lo prudente. Poco a poco condujo la conversación hasta el tema que le interesaba.

—¿Qué tal con tu marido? ¿Te hace muchos regalos? —indagó.

Elisa no tuvo ningún reparo en enumerar las muchas atenciones con las que Siqueo la obsequiaba: se le llenaba la boca de contarlo.

—Esta diadema es magnífica y el brazalete debe de ser muy valioso —asintió el rey.

—Me regala cosas muy bonitas, tiene un gusto exquisito —admitió ella.

—Debe de haber alhajas extraordinarias, en el tesoro del dios.

—Sí, sí que las hay. Oro de Tarsis, rubíes de la India, esmeraldas de Egipto, zafiros del Oriente… —reveló ella sin pizca de malicia—. Pero esta diadema y este brazalete no son del tesoro de Melkar; nada de lo que me ha dado lo ha sacado de ahí.

—Ah, entonces es que tiene dos tesoros: uno para Melkar y otro para él…

—No, no. En absoluto. Él no tiene nada aparte. Lo que me regala pasa directamente del mercader a mi joyero; en la gruta solamente está...

—¿En la gruta? —preguntó el rey temblando de ansiedad—, ¿en la gruta sagrada?

—No he dicho nada —se desdijo ella atropelladamente, consciente de la gravedad de lo que había estado a punto cometer—. Mis labios están sellados.

—Ajajá. Conque en la gruta sagrada —repitió él satisfecho.

Elisa, en su aturdimiento, no era capaz de captar las malévolas intenciones de su hermano, pero como era consciente de que debía ser discreta, no lo sacó de su error. En realidad Elisa no se refería a la cueva sagrada, cuyo acceso, aunque de sobra conocido, estaba vetado a los simples mortales, sino a una cueva artificial cuya localización era imposible de descubrir por quienes no conocieran su existencia. Ni siquiera Elisa lo sabía.

—Mis labios están sellados —repitió ella fingiendo indiferencia.

En ese punto, la suerte ya estaba echada y la vida de Siqueo iniciaba su cuenta atrás. El rey, cegado por su avaricia, únicamente entendió que las riquezas ya estaban en sus arcas y que nada ni nadie podría impedirlo. Con una sonrisa de triunfo, puso en marcha la conjura.

El dios Melkar, divinidad marina de los comerciantes, era el más venerado por los tirios. Para un pueblo de traficantes de púrpura y de sal, productos muy apreciados en otras tierras, que atravesaban los mares, desafiaban peligros y regresaban cargados de tesoros, era preceptivo dar gracias al dios por devolverlos a sus tierras con salud y bienes abundantes. Los navegantes tirios, conducidos audazmente por el caballo tallado en las proas de sus naves, pasaban la mayor parte del tiempo, a veces años, abriendo nuevas rutas, fundando ciudades y anudando alianzas. El Mediterráneo era una palma abierta entre puertos acogedores, arenas apacibles, azules sorprendentes, islas inauditas y emporios pujantes pero también era la zarpa de monstruos terribles, sirenas antropófagas y cíclopes furiosos. Por tanto, en las previsiones de la singladura estaban contemplados tanto los vientos favorables que hinchaban velas y empujaban la popa diligentemente como los temporales que derribaban jarcias. La fecha de retorno jamás estaba prevista, ni tan siquiera el propio retorno. Por eso, cuando en el horizonte se agrandaba la silueta de un navío, en tierra muchos alientos se suspendían y los corazones se alertaban dudando si les correspondería ser de los pocos que brincarían alegres o, por el contrario, tendrían que volver a acompasarse con la espera.

Un grupo compacto y silencioso aguardaba en el embarcadero. En cuanto el ancla tocaba fondo, la tripulación saltaba al muelle, gozosa de pisar suelo firme. Gozo había también en los rostros de quienes aguardaban; sin embargo, nadie se adelantaba para recibir a los recién llegados. Conteniendo la alegría, la gente se apartaba para dejar pasar a los marineros y, como un cortejo, los seguía hasta el templo de Melkar.

El primer saludo era para el dios. Antes de acudir a sus hogares, acudían a su altar; antes de abrazar a sus seres queridos, se postraban ante él; no descargaban la nave sin antes ofrecer, con largueza, el tributo a Melkart. Esto era lo que al rey de Tiro se le hacía insoportable. Cada vez que una nave atracaba en el puerto, se moría de angustia. La tripulación enfilaba la calle que se alejaba del mar y se alzaba hasta alcanzar el templo. Desde su atalaya, el rey seguía sus pasos, observaba el cofre de las ofrendas que se balanceaba sobre las angarillas, calculaba el precio de las costosísimas piedras que portaba, imaginaba cómo Siqueo las recibía, capturándolas en sus ojos, pesándolas entre sus brazos, sintiéndolas en sus dedos duras y frías, y temblaba rabioso de impotencia.

No solo era por avaricia; el rey no consideraba justo ni conveniente que Siqueo poseyera más riquezas que él. Durante largos años, estuvo obsesionado con la idea de apoderarse de estos presentes; la envidia y la codicia no lo dejaban vivir; vigiló y persiguió al sacerdote sin lograr averiguar dónde los escondía. Incluso en una ocasión había probado con el soborno, pero la negativa de Siqueo fue tan tajante que comprendió lo arriesgado que sería insistir; tampoco era posible apresarlo y someterlo a tormentos sin que la población se le volviera en contra. Un sacerdote de Melkar era tan sagrado como Melkar mismo, lo cual significaba que Siqueo estaba investido por un poder superior al del soberano.

Esta situación pareció cambiar cuando el rey de Tiro reparó en la belleza de su hermana Elisa, pues creyó haber encontrado la manera de que sus expectativas se cumpliesen: la desposaría con Siqueo confiando en convencerla de que usara sus ardides femeninos contra su esposo para que le confesara dónde ocultaba las ofrendas al dios. Nunca imaginó que los sentimientos de su hermana fuesen tan diferentes a los suyos porque el rey no concebía otra inclinación que la de la avaricia ni otro afán que el del poder. En realidad, tampoco le interesaba mucho lo que su hermana sintiera.

Sea como fuere, después de la conversación con Elisa, él ya se creía dueño de la fortuna que tanto deseaba; no le importaba que, según dedujera erróneamente, estuviese en sitio consagrado: era un impío. Tenía concertado desde hacía algún tiempo un grupo de esbirros que aguardaban impacientes a que se les diera la señal. Simularían una revuelta dentro del propio palacio a fin de acabar con algunos invitados entre los cuales estaba el sacerdote. De este modo, parecería un ataque a la corona y a sus ministros y el rey se desharía de estorbos fuera de toda sospecha sin necesidad de que sus manos se ensangrentaran.

El banquete no había concluido cuando los esbirros irrumpieron violentamente profiriendo injurias contra el rey. Este, que se encontraba junto a la entrada de un pasadizo encubierto, asió a Elisa y huyó rápidamente. Elisa se dejó arrastrar, presa del pánico, y una vez fuera del túnel corrió hasta su casa. Refugiada en sus aposentos, aguardó horas y horas a su esposo con el alma en suspensión.

Apenas había terminado de oscurecer cuando tuvo noticia del brutal asesinato de Siqueo. El espectro del sumo sacerdote, con el rostro blanco como un lienzo y las vestiduras manchadas de púrpura, la informó de su muerte, de la traición de su hermano y de los peligros que se cernían sobre ella. Le desveló el lugar de la gruta y le instó a que pusiera a salvo los tesoros de Melkar y su propia vida. El dios se lo ordenaba.

La guardia real abatió a los esbirros sin dificultad, pero no por ello acabaron los crímenes. Esta rebelión ficticia actuó como la antorcha arrojada al heno. Dentro y fuera de los muros del palacio se desencadenaron la ira, la impotencia y el aborrecimiento reprimidos de la población. La ciudad, repentinamente, fue confusión y desorden; temblor y marea incontrolada. Muchas personas de rangos diferentes, al tener noticia de la conjura, se unieron a los conjurados y su ferocidad no era mercenaria, sino genuina.

La revuelta se desbordó de tal manera que fue adquiriendo proporciones de guerra civil. Hombres armados pasaban a cuchillo a sus convecinos: se herían unos a otros; ardían los edificios arrancándoles sombras a la noche y la sangre corría por las calles como ríos en crecida. Todo era un torrente derramándose de sus límites, pugnando por salir. Los animales se golpeaban en sus jaulas o en sus corrales; se estrangulaban con sus cadenas queriendo escapar; aullando, bramando, rugiendo, desgañitándose de forma espantosa. El fuego rugía. De las casas salían sus habitantes tropezándose con cadáveres o con asesinos, con el mismo ímpetu del incendio. Las mujeres huían con sus criaturas sin mirar atrás, sin atender a sus muertos, sin detenerse; solamente los ancianos, perplejos, permanecían inmóviles fuera de sus casas, con los ojos desorientados, soportando las arremetidas de la multitud hasta que eran atropellados, derribados, pisoteados. El agudo llanto del terror, las imprecaciones de los asaltantes, el clamor de los heridos eran sofocados por las vibraciones de las llamaradas, por el crepitar de la combustión y el seísmo de los desplomes.

Cuando empezó a clarear, el día sorprendió a la ciudad flambeando como un sucio estandarte a través del humo: asolada por el incendio, macerada en sangre, exhausta por la furia, era un prolongado gemido; incluso el palacio parecía una gigantesca paletada de carbón. Nada de eso conmovía al rey. Toda la noche estuvo en el templo: las mejillas arañadas por la ansiedad, los pies hundidos en la tierra que se iba amontonando y los suntuosos ropajes cubiertos de ceniza. Ajeno a todo lo que no fuera su deseo, había ordenado que se derribara el ara del templo y se excavara debajo del altar. Allí se encontraba una gruta natural que, según la tradición, comunicaba con el centro de la tierra. En ese singular recinto, Eolo guardaría sus vientos, habitarían las ninfas de las aguas subterráneas y los dones de Ceres dormirían durante la estancia de Proserpina en los infiernos; allí supuso el rey que Siqueo atesoraba sus riquezas.

Observando cómo la zanja se agrandaba, los ojos enrojecidos del rey se le salían de las órbitas y los labios se le contraían nerviosos. Le irritaba el que los acontecimientos no sucediesen con la velocidad acorde a su desazón y blandía su cetro como si fuese un venablo a punto de dispararse. Vociferaba, amenazaba, henchía las venas de su cuello y las sienes le latían como el vientre de un sapo. Esclavos y capataces, espantados por el sacrilegio que se veían obligados a perpetrar, se apresuraban agitando látigos y azadones. Los látigos chasqueaban como lenguas de serpientes; los azadones resonaban como tambores en guerra, era urgente acabar de una vez. Todo en vano: la zanja, por más ancha y más profunda que fuera, continuaba vacía.

Elisa, mientras tanto, también se afanaba. Ese viento tan fuerte que lastima, dispersando pavesas, cenizas y briznas incandescentes, y el humo espeso y sofocante como el vellón la envolvían de chispas y tizne, pero ella no cejó en su empeño. La visita del espectro de Siqueo le había asestado un golpe tan cruel que la había anestesiado; sin embargo, era su dolor el que se había quebrado, no su determinación.

Así pues, el día iluminó la ciudad destruida y a Elisa en alta mar. Las aguas iban entreabriendo su densa maravilla, su misterio y su horizonte mientras el barco se adentraba en una especie de cielo hecho añicos. Se disipaban las nieblas y de la humedad de la noche amanecía la aventura que estaba por comenzar. También los pensamientos de Elisa se escapaban como sombras. Debía sacarse de sí todo lo pasado para agrandar la grieta entre lo que fue y lo que desde ahora sería. Día tras día, noche tras noche, el olvido se afanaba en ganar terreno. La distancia era una esponja que borraba hechos antiguos y el tiempo presente se iba imponiendo como un cesto de insólitas posibilidades; no se daba tregua para la añoranza. Sin ni siquiera proponérselo, Elisa, al invocar la memoria de Siqueo, sustituía los poemas por las cartas de navegación, estructuraba los pétalos de las flores en la rosa marinera de los vientos, las constelaciones eran ahora sus diademas; su música, el compás de los remos; y las libélulas de entonces se habían convertido en alcatraces anunciando una costa donde aparejar la nave maltrecha y reposar en tierra firme. El amor de Siqueo era la fidelidad a una misión sagrada: poner a salvo el tesoro del dios.

La primera vez que tocaron tierra, debían aprovechar para aprestar la nave de todo lo que la urgencia les había hecho prescindir. Elisa, que aún llevaba consigo los valiosos regalos de Siqueo, negoció con los isleños herramientas para las reparaciones de la embarcación y víveres para sus hombres, a cambio de su suntuoso brazalete. Después de la dieta forzosa de pescado, el chirriar del tocino en el fuego, el frescor de las frutas, la suavidad viscosa de los huevos, la contundencia del pan untado con aceite o miel, el sudoroso queso y el olor sazonador de las hierbas fueron saboreados con verdadera fruición. Las faenas empezaron de inmediato. Unos calafateaban, otros llenaban las tinajas de la bodega con grano, vino y agua dulce; Elisa organizaba la expedición eficazmente. A las pocas semanas, ya estarían en alta mar.

Un día, inesperadamente, despuntaron en el oriente velas anchas que se acercaban agrandándose; dos navíos interponiéndose entre los destellos del amanecer, pronto se definieron como ligeras naves de guerra. Eran naves tirias y venían en su busca. El rey, al no encontrar ni el tesoro ni a su hermana, estuvo en el convencimiento de que Elisa se lo había llevado consigo.

Entre los marineros se extendió el pánico con su sábana lívida, rodeándolos, apretándolos como vendas fúnebres. En la playa, los cuerpos inmóviles, los rostros desencajados, blancos y tensos como la membrana de un tambor; las miradas, recién salidas del sueño, magnetizadas por el oro del horizonte; la piel erizada por la brisa fría de la mañana y los gritos de las aves al despertar daban a la escena una apariencia de verdad y de irrealidad a la vez.

—Llenad los sacos de arena.

La voz de Elisa les restalló en la sangre y la hizo correr con energía, sacudiéndoles el estupor. En la arena, los veinte sacos que habían transportado el cereal y que parecían sucias medusas arrugadas se abultaron al instante como animales bien cebados. Una vez llenos, Elisa les ordenó depositarlos en la cubierta y salir al encuentro de las naves. Los hombres, aunque temerosos, la obedecieron porque necesitaban confiar en ella. No tardarían en conocer qué se proponía su capitana.

El aire estaba rosa; entre las olas, puntos de luz temblaban como peces. Los rostros de los hombres enfrentaban el alba mientras la nave, aún sin reponer, se adentraba por aguas inseguras capitaneada por Elisa. Los dos barcos avanzaban veloces hacia la nave abriéndose como una tenaza. Pronto la pequeña embarcación estaría flanqueada por los espolones de bronce que amenazaban desde sus proas como guadañas dispuestas a cercenar. La nave, sin embargo, no corrigió su rumbo: pasaría limpiamente entre los cascos enemigos. Cuando la distancia permitió distinguir a ambos capitanes sobre los castillos de popa y a los arqueros bajo los puentes esperando órdenes, Elisa, desde su atalaya, dio la señal. Sus marineros, alineados a babor y a estribor de la nave, alzaron los sacos y los mantuvieron unos minutos por encima de sus cabezas antes de arrojarlos a la voracidad de las aguas.

Se oyó un chasquido unánime y el mar se abrió en palmeras brillantes que sobrepasaron el casco y salpicaron ambos lados de la cubierta. Una andanada de imprecaciones, a un lado y a otro, se cruzó sobre la nave indefensa de Elisa. Después, silencio. Se hizo un silencio como un hueco enorme, sin paredes, excavado en el aire. Tras el asombro, la estupefacción. Los militares, creyendo que los marineros se habían deshecho del tesoro, se encontraron de repente sin objetivo, sin propósito y sin indicaciones para proseguir. ¿Qué tenían que hacer ahora?, se preguntaban consternados. ¿Capturar a Elisa? Y para qué; Elisa sin el tesoro no valía nada. ¿Cómo iban a regresar, entonces, sin el botín exigido? ¿Qué les esperaría? Las proas viraron hasta alinearse con la nave de Elisa porque no les quedaba otra solución que la de huir con ella. También ellos temían al rey de Tiro.

A los tres días, la nave mercante escoltada por las naves de guerra atracó en el siguiente puerto: había que reanudar las reparaciones interrumpidas; el haberse lanzado al agua con los trabajos a medio hacer había supuesto mayores daños para la embarcación y además debían de hacer nuevas provisiones.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)