Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial San Pablo

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Parábola

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

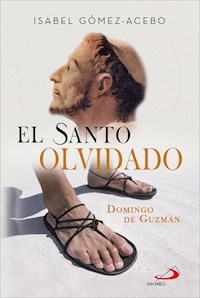

La historia de Domingo de Guzmán comienza en Caleruega, una pequeña villa castellana del valle del Duero perteneciente a la diócesis de Osma, en el año 1170. Una vida breve pero tan fructífera que el movimiento religioso que funda en plena Edad Media dura ya 800 años y alcanza desde entonces todas las coordenadas geográficas e históricas. Pero, curiosamente, y pese a su brillantez, el fundador de la orden dominicana es casi un desconocido para el gran público e incluso para buena parte del religioso. Las protagonistas de Invisibles, nieta y abuela, regresan en esta nueva novela de Isabel Gómez-Acebo para profundizar, por medio de sus conversaciones de mesa camilla, en la biografía de santo Domingo, un santo olvidado pese al incalculable valor de su legado.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 241

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Portada

Portadilla

Créditos

Los primeros años

La educación de los hijos de los señores feudales

En la escuela catedralicia de Palencia

Canónigo de Osma

Viajero a la marca danesa

Embajador del rey Alfonso VIII de Castilla

En la corte danesa

Salto a Roma

Camino para un encargo papal

Un cambio radical de vida

De pueblo en pueblo

Prouille

El último debate

Estalla la guerra

Toulouse

El Concilio de Letrán

La dispersión

Bolonia y Viterbo

El primer capítulo de la orden

Nuevo viaje a Roma

Vuelta a Bolonia y muerte

Biografía autor

Notas

© SAN PABLO 2021 (Protasio Gómez, 11-15. 28027 Madrid) Tel. 917 425 113 - Fax 917 425 723

E-mail: [email protected] - www.sanpablo.es

© Isabel Gómez-Acebo y Duque de Estrada 2021

Distribución: SAN PABLO. División Comercial Resina, 1. 28021 Madrid

Tel. 917 987 375 - Fax 915 052 050

E-mail: [email protected]

ISBN: 978-84-2856-047-4

Depósito legal: M. 11.864-2021

Composición digital: Newcomlab S.L.L.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio sin permiso previo y por escrito del editor, salvo excepción prevista por la ley. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la Ley de propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos – www.conlicencia.com).

Para mi biznieta, Sofía,

con la ilusión de que cuando sea mayor

lea este libro que le dedico.

LOS PRIMEROS AÑOS

Me desperté sobresaltada al no escuchar ningún ruido, temerosa de que algo hubiera ocurrido. Corrí a abrir la ventana y un olor a campo entró a raudales en la habitación; comprendí que no estaba en Madrid, sino en la tierra de mis ancestros maternos, un pueblo salmantino en el que, en la vieja casona familiar, seguía viviendo mi tía Soledad, hermana de mi abuela Margarita. La mujer, mucho más joven que mi abuela, no se había casado, se quedó solterona al cuidado de su padre, un historiador famoso al que idolatraba. Tanto se identificó con su persona que las malas lenguas decían que las últimas publicaciones, aunque llevaban su firma, no eran suyas, sino de su hija.

Era el pueblo de mi infancia y le tenía cariño, pero no era el afecto el que me decidió a pasar mis vacaciones estivales entre sus calles. La razón estaba en que había decidido presentarme a las oposiciones de un cuerpo de la administración del Estado y, aunque llevaba un año rodeada de libros, entre el trabajo y los amigos mis conocimientos no avanzaban. Así que decidí recluirme como una monja todo el mes de agosto en el pueblo.

Hice un cuadro riguroso con el horario, comidas y estudio, compaginado con paseos al aire libre y tertulia con mi abuela y su hermana. Les gustaba hablar, y al principio me describieron los chismorreos del vecindario, que no me interesaban, pues no conocía a la mitad de la gente, con lo que decidí cambiar el tercio y preguntar por los estudios de mi bisabuelo Alejandro.

Fue como abrir la compuerta de una presa, ya que desde ese momento las hermanas se disputaban la palabra. Su padre había sido catedrático de historia medieval en Salamanca, especializado en las órdenes mendicantes de la Edad media, pero, sobre todo, en la figura de Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos. Mi abuela, con mucho pesar y con intención de meter morcillas a la menor ocasión, tuvo que cederle la palabra a su hermana, que era la experta. Quedamos en que la «lección» diaria se llevaría a cabo antes de la cena, durante una hora, de 8 a 9. Reconozco que empecé la escucha por corresponder con mis anfitrionas, sin ninguna ilusión, pero comprendí que también me servía de distracción para olvidar el derecho civil, el administrativo y la Constitución por un rato1.

La historia, dijo Soledad, que no nos dejaba llamarla tía, comienza en Caleruega, una pequeña villa castellana del valle del Duero perteneciente a la diócesis de Osma, en el año del Señor de 1170. Ninguno de sus habitantes llevaba en el pueblo mucho más de 30 años, ya que sus primitivos moradores murieron o abandonaron sus tierras tras las aceifas y campañas de Almanzor, pues entre los años 977 y 1002 habían caído todas las fortalezas cristianas y no había caballeros que defendieran al pueblo de la crueldad de los invasores. Se inició la repoblación, tímidamente al principio, desde la toma de Toledo por Alfonso VI en 1085, pero las guerras entre Castilla y Aragón, en tiempos de doña Urraca, no beneficiaron la llegada de colonos.

Entre los reyes de Castilla y los nobles feudales se fueron construyendo, en lugares estratégicos de la zona, murallas, torres-fortaleza e iglesias, edificios comunes que nacieron a la vez como defensa y devoción a los futuros habitantes. El turno a Caleruega le llegó hacia 1136, fecha en la que llegaron los primeros vecinos, generalmente de tierras más al norte, para instalarse en la nueva villa como ciudadanos libres, en régimen de behetría. Esta condición les obligaba a diferentes tributos y prestaciones personales, como labrar las tierras del señor feudal, recoger su vendimia, facilitarle carros de leña y proporcionarle el yantar, que se materializaba fundamentalmente en miel y algunas gallinas. A cambio, los que vivían intramuros, cuyas llaves guardaba el señor, se podían acoger al derecho de vecindad y disfrutar de su defensa y privilegios.

Cada familia –no habría más de 25 en el pueblo– fue dotada con un espacio generoso de tierras para labrar, una superficie que engañaba porque, con unos arados incapaces de profundizar los surcos, un suelo poco fértil y falta de abonos, resultaba obligado dejar los campos en barbecho más de un año. Las colinas y la peña de San Jorge, que dominaba el pueblo, eran de monte bravío tupido, vestido con sus arbustos originales, con una parte de uso comunal dedicada al pasto de la ganadería, fundamentalmente cabras. En toda la zona, la rama seca o caída era de general aprovechamiento, mientras que para establecer colmenas era necesario permiso y el pago de una tasa al señor feudal.

El pueblo, visto desde lo alto, parecía un conjunto de polluelos liderado por dos grandes gallinas, que eran sus sobresalientes torres, casi gemelas, la de la Iglesia y la defensiva, esta acondicionada con un edificio adosado que servía para el hogar y las dependencias necesarias al señor. Eran grandes edificaciones de piedra que contrastaban con unas pequeñas casitas de cinco o seis metros de anchura, medida de los troncos que servían de vigas, donde vivían los demás vecinos. Estas viviendas estaban hechas de tapial, tierra y mortero, distribuido en franjas con predominio de tierra, reforzadas en su parte exterior por cal, techadas con ramas y algunas con tejadillos salidos, sujetos por dos vigas que hacían de soportales. Todas contaban con un patio que servía de huerta y establo, donde se guardaban los carros, aperos de labranza, estiércol y leña para alimentar el fuego, más las jaulas con cochinos, conejos y gallinas. En una cueva excavada bajo tierra guardaban el vino en tinas.

El mobiliario interno de las viviendas era muy pobre: una cama que servía para descanso de toda la familia, cubierta con una yacija de paja y pieles de conejo cosidas que servían de manta; un baúl de madera para guardar las pertenencias más valiosas, y un banco que hacía las veces de mesa y asiento. En las esquinas, algunas herramientas y una rueca, que no solía faltar y daba fe de uno de los trabajos invernales del ama de casa.

La vivienda del señor feudal, de un señorío poco importante como era el de Caleruega, no era mucho más lujosa que la de sus vecinos. Al principio vivieron en la torre, un edificio alto pero de porte modesto que agrupaba las viviendas a su alrededor buscando protección. No contaba con más luz que la que entraba por un ajimez abierto en el primer piso y dos aspilleras en el segundo. La oscuridad y la humedad, proveniente del manantial que nacía en el patio de entrada, empujaron a la familia a buscar otra vivienda adosada a la muralla.

En un patio adyacente se levantaron diferentes construcciones: los establos para cabalgaduras y ganado más los graneros en los que se guardaban los tributos recogidos a lo largo del año. En una pequeña habitación candada con buenos cerrojos de hierro se guardaban las monturas y las armas. En la cocina reinaba Teresa, una mujer que había llegado con la esposa del conde desde la cercana Clunia y que adoraba a los niños de la casa, a los que consideraba como suyos. El mobiliario, tallado en madera, era muy rudimentario. Para comer se colocaban unos largos tablones sobre caballetes que luego se apilaban contra la pared para no estorbar el paso –de ahí la expresión «poner la mesa»–; la vajilla era de terracota, como la de los campesinos, y las escudillas de madera, ya que el vidrio casi no se utilizaba.

La vida se desarrollaba a golpe de campana, una buena manera de medir el tiempo, a la par que reconocer el señorío de Dios sobre la tierra. El toque de maitines despertaba a los dormilones que no se habían espabilado con el canto de los gallos, mientras que el del Ángelus avisaba del descanso en el trabajo para dirigir la mirada hacia Dios y alimentar el cuerpo. Con completas se terminaba la jornada y se iniciaba un sueño reparador tras un trabajo duro para todos los habitantes de la villa. Si el viento era favorable también se oía la campana de Gumiel, pero era un sonido más metálico que no llamaba a engaño.

Por su pequeño tamaño, Caleruega no tenía mercado. Las noticias llegaban de la mano de los viajeros, juglares y vendedores que accedían por las vías romanas procedentes de Clunia, la calzada de Quinega y la de Bañuelos de la Calzada. Los más asiduos eran los pescadores, con una mercancía muy cotizada, debido a los cuantiosos ayunos prescritos por la religión cristiana y porque el río Gromejón, que cruzaba sus tierras, no era famoso por sus peces.

En el otoño de 1170, recogida la cosecha y fermentado el mosto, los cofrades de Santa María de Caleruega se reunieron para rezar, solventar problemas, analizar el resultado del año y fijar las metas para el próximo. Como todavía no había concejo municipal, actuaban como interlocutores del señor feudal, pues todas las familias estaban representadas en la cofradía por alguno de sus miembros. Los presentes fueron dando cuenta de las incidencias del año y del resultado de sus explotaciones; se nombraron zagales avispados para pastores de ovejas y cabras, se discutieron algunos problemas de lindes frecuentes en tierras nuevas con límites imprecisos y se decidió cambiar de lugar el depósito de sal, el alfolíe, porque el anterior había resultado húmedo y era un elemento imprescindible para las salazones, que prolongaban la vida de los alimentos.

No había tardado Ibn Sida, un mozárabe llegado de tierras cordobesas hacía unos años, en convertirse en el líder de la comunidad. Su familia había regentado una próspera alquería en la región de Córdoba, pero cuando el gobierno de la zona pasó de manos andalusíes a manos de almorávides, las restricciones a cristianos y judíos se hicieron insoportables, con lo que decidió emigrar. Como Caleruega contaba con un río y numerosas fuentes de agua, este hombre aportó de las tierras moras nuevas técnicas de cultivo y la construcción de una noria que permitía distribuir el agua por las acequias, lo que le proporcionó una gran dosis de autoridad entre sus vecinos.

—Hermanos –dijo a los cofrades reunidos–, a pesar de los fríos del invierno, a lo que no llegaré a acostumbrarme nunca, parece que no hemos tenido mal año, con lo que estamos en buena posición para aumentar en diez costales de trigo, cinco quesos y cuatro panales de abeja la dotación que dedicamos a la alberguería. Del vino se ocupa nuestro señor don Félix.

Todos estuvieron de acuerdo ya que, gracias a esta obra de caridad, los enfermos y ancianos de la villa veían sus necesidades atendidas y el futuro, si venían mal dadas o había llegado la vejez, se mostraba más halagüeño. Antes de terminar la sesión tomó la palabra Álvaro de Zúñiga para decir:

—Al hablar de don Félix he recordado que estará presente en la velada que organizamos el día de San Martín y pienso sería bueno presentarle en ese momento las mejoras que hemos discutido entre algunos. Los dos días a la semana que se nos conceden para regar nuestras tierras han resultado insuficientes y necesitamos uno adicional. Este año, por la obligación de recoger su uva antes de la nuestra, se nos han estropeado muchos racimos y pienso que podríamos hacer la vendimia a la vez, empezando por las vides más en sazón. Por último, propongo solicitar un carro de leña adicional para la alberguería, pues el año anterior, que hizo mucho frío, nos quedamos cortos.

De nuevo hubo unanimidad para aceptar las propuestas, con lo que no quedaba más que fijar los detalles para la organización de la fiesta de San Martín, que se celebraría en breve.

La fiesta empezaba por el sacrificio mañanero de los cerdos, una labor para la que se juntaban algunas familias y así preparar, según los consejos de los más versados, los embutidos y el tocino, que formaba parte principal del alimento anual de los vecinos, que constaba de gachas, tortas y sopas de pan en un caldo grasiento. Una dieta que, los días festivos, se incrementaba con la carne de algún animal, principalmente de los habitantes del corral. Cuando caía la tarde se prendía una gran hoguera, junto a la torre de la parroquia de San Sebastián, que proyectaba al cielo sus 17 metros de altura y resguardaba del aire frío que llegaba del norte, en estas fechas de adentrado otoño. Salvo por enfermedad, no había vecino del pueblo que no hubiera acudido a la cita, ni siquiera, como ya sabían los vecinos, el señor feudal, Félix de Guzmán, que acudió junto a su esposa, Juana de Aza, y sus dos hijos de corta edad, Antonio y Mamés2.

—¡Qué gracioso!, en aquella época también se mataba a los cerdos; «a cada cerdo le llegó su san Martín» –comenté.

—Isabel –me contestó mi abuela–, las costumbres y los refranes son muy antiguos y se transmiten de generación en generación.

Don Félix era un mocetón grande y fornido que llevaba en Caleruega no menos de cinco años, fecha de su matrimonio. La villa formaba parte del alfoz de Clunia, una ciudad romana cercana y destruida, que todavía guardaba vestigios de su antiguo esplendor, y estaba bajo la responsabilidad, como agente del monarca, de la familia de los Aza, una de las más influyentes de Castilla. La costumbre era nombrar un representante con funciones judiciales y fiscales en todos los asentamientos del alfoz, y Caleruega había sido donada como dote a Juana. Pero si importantes eran los Aza, no les quedaban a la zaga los Guzmanes, de cuya familia era don Félix, indómitos guerreros que se colocaron al servicio de los reyes castellanos, a los que siempre fueron fieles, un comportamiento por el que gozaron de muchos privilegios.

—Soledad, ¡lo que sabes! No he querido interrumpirte porque estaba fascinada. Me veía celebrando la fiesta de San Martín en Caleruega con un buen trozo de comida en la boca, pero ha habido palabras que no entendí, como alfoz.

—Isabel, no te preocupes por interrumpirme si te surgen dudas. Alfoz es un término de origen árabe que se utiliza para hablar del conjunto de los pueblos que forman parte de una misma jurisdicción.

El último beneficio al señor de Caleruega había sido el convite a las ceremonias del matrimonio reciente del joven rey de Castilla, Alfonso VIII, unos esponsales de los que don Félix estaba recién llegado. Venía muy satisfecho de los honores que le había concedido el monarca y quiso que sus paisanos también pudieran celebrar el acontecimiento. Con ese propósito, un par de días antes, había batido el monte con sus escuderos alanceando un gran jabalí que supondría el plato principal del ágape, junto a un buen vino, pan blanco y melones, todavía en sazón. Sobre el fuego se había colocado una barra de hierro en la que se insertó la res; una vez asada, Teresa, la guisandera, fue repartiendo los trozos en los platos que traían los vecinos. Manejaba el cuchillo con tal habilidad que los hombres se quedaban mirando su hacer, temerosos y admirados, pues no desmerecía su destreza del más hábil truhan.

—Contadnos quién os ha enseñado el oficio, Teresa –le decían con sorna y después de haber sido servidos, no fuera que la mujer se lo tomara a mal y disminuyera la ración.

Todos los comensales se las prometían felices, ya que su costumbre era la carne cocida, de tarde en tarde, y el asado de res les suponía una novedad. Colmada el hambre, las familias se colocaron junto a don Félix, que se avino a las peticiones de los vecinos, pues le parecieron razonables, y tras dejar cerrados los detalles se dispuso a contarles la ceremonia de la boda de Alfonso VIII, de la que acababa de llegar:

—La boda se celebró en Tarazona y asistimos todos los señores que habíamos sido fieles al rey durante su minoría de edad. Hubo justas en las que participaron los caballeros ingleses que acompañaron a la novia desde su país y algunos nobles castellanos. Tras ellas, banquetes bien provistos amenizados por famosos juglares para que valoraran, y fueran contando a su gente, la riqueza de nuestro rey. La novia, que se llama Leonor, es una jovencita muy rubia de 10 años, hija de los reyes de Inglaterra, que aporta como dote el condado de Gascuña, cercano a los Pirineos, y el ducado de Aquitania, además de regalos de todo tipo entre los que destacan un fantástico caballo, de distinta raza a los nuestros, y una armadura cincelada, de una hechura notable.

—¿Se quedó huérfano el rey muy joven? –pregunté.

—Antes de cumplir los tres años, y ya te puedes imaginar las intrigas que se organizaron en la corte para hacerse con el poder. Alfonso VIII, que fue muy importante en la biografía de Domingo de Guzmán, era rey de Castilla, pues su abuelo Alfonso VII, siguiendo una vieja costumbre, había dividido sus posesiones entre sus hijos; su otro hijo, Fernando II, a quien le había dejado León, quiso aprovecharse de la debilidad del reino de Castilla para apoderarse de sus tierras. Por esa razón era muy importante que el rey se casara y tuviera descendencia pronto, pues, de morir sin hijos, las tierras castellanas pasarían a su tío Fernando. De hecho, el matrimonio tardó en tener hijos, pero tenemos constancia de al menos 10, sobre todo mujeres, que por sus enlaces matrimoniales se convirtieron en reinas de Portugal, Aragón, León y Francia –me aclaró Soledad.

—Me hace gracia lo que cuentas; acabo de leer que León se quiere separar de Castilla. No hay nada nuevo bajo el sol –apostillé.

Consciente de que a sus oyentes las referencias geográficas a la dote de la nueva reina no les interesaban, se apresuró a explicar que de esta forma Castilla ensanchaba sus posesiones por el norte y ganaba fuerzas, por si algún día los moros, leoneses o navarros volvían a atacar sus tierras, ya que las guerras eran la mayor preocupación de los campesinos.

—¿Cómo se ha celebrado la boda del rey con una niña tan joven? –preguntó el molinero comunal de aceite–. No vamos a tener herederos en bastante tiempo –dijo, haciendo suya la preocupación de todos los castellanos.

—Decís bien, tendrán que esperar a consumar el matrimonio, pero era importante cerrar el trato ante las ventajas que ofrecía, y evitar que se metieran por medio otros pretendientes. Cuando una novia es tan rica no hay que dejar pasar el tiempo –le contestó el señor de Caleruega, y todos comprendieron su respuesta.

Pronto el grupo se dividió en dos facciones, los varones por un lado y las mujeres por otro. Estas hubieran querido preguntar más sobre la belleza de la niña, los trajes de la novia y de los que la acompañaban, el banquete nupcial..., pero no lo hicieron, pues doña Juana les había informado de que su marido, como buen varón, no se había percatado de esos detalles, que no le parecieron importantes. Solo hablaba de alianzas, armaduras, caballos y armas. La conversación, del lado femenino, giró entonces sobre embarazos, cosechas, nacimientos, medicinas, recetas... Hablaban las mayores y escuchaban las jóvenes, casadas cuando todavía no habían abandonado la niñez y todo les resultaba nuevo.

Elvira, que era una desvergonzada, se apartaba del grupo para servirse vino de la jarra de los varones, que no estaba aguado como el de las mujeres. Cuando se lo echaron en cara al volver, por el mal ejemplo que daba, respondió indignada:

—Trabajo igual o más que mi marido, pues ¿quién ha limpiado el campo de abrojos, para preparar la sementera? ¿Quién ha esquilado a las ovejas? ¿Quién ha parido cuatro hijos como cuatro soles? Además, el vino me sienta mejor que a él porque lo sé medir, con lo que no me digáis nada. Las tontas sois vosotras, que seguís unas costumbres que no nos favorecen.

Al ver que doña Juana estaba cerca, Aldonza, que había tenido dos niñas muy seguidas y todavía le duraba el disgusto, le dijo:

—Señora, no me sorprendería que en un próximo embarazo tuvierais un tercer varón, ya que vivimos en un mundo al revés. Los campesinos necesitamos mozos para que nos ayuden en el campo, pero parimos hijas, menos capaces para trabajos pesados y con exigencia de dotes para su matrimonio.

Unos años después de la profecía, doña Juana se encontraba en las últimas semanas de embarazo y padecía un insomnio acompañado por sueños extraños que relató a su marido para que aventurara una explicación.

—Hay muchas noches que, en mis sueños, veo que el feto en mi seno es un perro que lleva una antorcha en la boca con la que inflama el universo. Otros días, es un niño que tiene posado un enjambre de abejas en su boca. No me ha pasado en los otros embarazos tener estas pesadillas y tengo miedo. ¿Qué creéis que intentan comunicarme? –preguntó.

—No lo sé, pero no tenéis motivo para preocuparos, porque una antorcha que da luz es siempre un signo positivo, lo mismo que las abejas. Si ponen miel en su boca es que será un niño dulce o tendrá un carácter apacible. ¿Qué más queréis pedir? –le respondió su marido.

—Resulta curioso que todas las historias de grandes hombres vengan acompañadas de relatos de su infancia con hechos extraordinarios –les dije a mis interlocutoras.

—Tienes razón, Isabel, pues hay una tendencia a considerar que la excepcionalidad de sus vidas se manifestó desde el principio –contestó mi abuela Margarita–, y además era una época histórica muy milagrera.

Nació el nuevo niño en 10743 y, como anunció Aldonza, fue un varón, al que pusieron por nombre Domingo, pues su madre era muy devota de Domingo Manso, el santo de Silos. Incluso llegó a pensar que había tenido una aparición suya en la que le pedía que llamara con su nombre al recién nacido. Con pocas semanas le bautizaron en la parroquia de San Sebastián bajo una estatua de la Virgen, actuando de padrinos doña Mayor de Aza, hermana de Juana, y un sobrino de don Félix, que vivía en Osma. En el momento en que se derramaba el agua sobre la cabeza del neófito muchos de los presentes vieron una luz, con forma de estrella, que se posaba sobre el recién nacido.

Hubo interpretaciones varias del acontecimiento; unos decían que la señal suponía que el niño quedaba tocado por Dios, otros que estaba destinado a hacer grandes obras; pero también había algunos escépticos que pensaban, sin atreverse a manifestar su opinión, que estas cosas solo pasaban con los hijos de los nobles y que había mucha dosis de coba en la mirada de los visionarios.

LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS DE LOS SEÑORES FEUDALES

Domingo creció junto a sus hermanos, y su vida no fue muy distinta de la de los otros niños de Caleruega, ya que el pueblo era pequeño y no había escuela. ¿Para qué querían sus habitantes saber leer y escribir en latín? Tampoco el párroco, bastante ignorante, estaba en condiciones de preparar a los tres hijos de los señores, con lo que su educación consistió en el aprendizaje del credo, de las oraciones más comunes, algunos salmos y graduarse en la vida, al lado de los otros niños del pueblo. Doña Juana, que era muy devota, les narraba la vida de los santos y los llevaba en peregrinación a ermitas y conventos cercanos, porque quería que sus hijos dedicaran su vida a la Iglesia.

Si querían jugar con los otros niños debían ayudarles antes a cuidar a sus hermanos más pequeños, trabajar en los huertos familiares, reparar las frágiles viviendas, siempre necesitadas de atención, o apacentar ganado en las laderas del monte de San Jorge, porque sus padres necesitaban la mano de obra de los más pequeños. Jugaban a la guerra contra los musulmanes con espadas de madera, y sorteaban los bandos, pues nadie quería combatir por los herejes. Un día, subidos a la galería de madera que circulaba el torreón donde jugaban a avistar moros, Fernán, un chicarrón fuerte y pecoso que conocía las leyendas de los santos del pueblo, les dijo a los Guzmanes:

—Vosotros seréis caballeros, como san Jorge o san Sebastián.

Pero quedó muy sorprendido cuando Antonio, el primogénito, que conocía las intenciones de sus progenitores, le contestó negando sus palabras:

—No es cierto lo que decís, porque nuestros padres han decidido que no nos dediquemos a las armas, sino que seamos clérigos, como algunos tíos de nuestra madre.

Y es que Juana siempre había querido que sus hijos se ordenaran sacerdotes. Sabía que la decisión no sería suya, sino de su marido, por lo que un día decidió manifestarle sus ilusiones y conocer sus intenciones.

—No sé lo que tenéis pensado para nuestros hijos, pero Antonio ya tiene seis años y habrá que reflexionar sobre su educación futura. Vuestra familia ha dado grandes caballeros a Castilla, pero la Iglesia está muy necesitada de sacerdotes cultos y santos. A mí me gustaría que se dedicaran a Dios.

—Yo también lo he meditado y la verdad es que estoy un poco desilusionado de los caballeros que veo en mi entorno. Algunos se venden al mejor postor, ya sea al rey de Navarra o al de Aragón, incluso los hay que ponen sus armas a favor de algún reyezuelo musulmán, como Fernán de Burgos, que se ha ido con sus tropas a Murcia. Al fin y al cabo, no hay mayor rey que Jesucristo ni mayor causa que la suya, con lo que estoy de acuerdo con vuestros deseos –dijo don Félix–. Pero no hay que descartar una nueva posibilidad intermedia, porque un tal Raimundo, que era abad de Fitero, acaba de fundar la orden de Calatrava para defender la ciudad, recientemente conquistada a los musulmanes, y está teniendo mucha afluencia de monjes soldados.

No sabía don Félix, en aquel momento, que su hijo Antonio se haría caballero calatravo y serviría en un hospital de la orden como sacerdote.

—Creo –continuó diciendo– que en Silos tienen una escuela de oblatos para preparar a los jóvenes. Preguntad la próxima vez que vayáis al monasterio, pues, una vez preparados, nuestros hijos decidirán si prefieren servir a Dios en el claustro o combatiendo contra herejes en una orden de caballería.

No pasó mucho tiempo sin que doña Juana decidiera acudir al santuario, porque le apremiaba tomar una decisión. Dada su proximidad a Caleruega, eran frecuentes sus visitas y conversaciones con el abad Pascasio, que era un pariente lejano. Con su marido no podía contar, pues, como consejero del rey, pasaba la mayor parte de su tiempo en la corte o en la guerra, que era peor. Esta vez quiso que la acompañaran sus hijos para ponerlos a los pies de santo Domingo y pedir que les cobijara en su hábito. La verdad es que el santo, nombrado abad del monasterio a mediados del siglo XI para fortalecer la espiritualidad de los castellanos, muy mermada tras las incursiones árabes, lo había reconstruido y convertido en un centro floreciente de peregrinación y de piedad.

La primavera era el momento de emprender el camino. Aunque no se distanciaban más de tres leguas las dos villas, viajando con niños todo era más lento y había más cosas que organizar. Mandó que prepararan una carreta, las provisiones necesarias y un par de escuderos, para ahuyentar a posibles malhechores.