Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Metrópolis Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

"Agonizo en tus ojos negros y se me engrisa la mirada, mi blanco no es limpio sin el tinte de tu calma... Dame la virtud de sanarte, al menos hasta mañana, o mezclarme en tus sueños para no sentir la nada". Enamorados, Sonia y Daniel deciden alejarse de la opresión del clan paterno. Dejan Guadalajara para adentrarse en la selva de Veracruz, donde intentarán sumarse al cultivo del tabaco y alzar un pequeño templo. El ahogo familiar se prolonga en la humedad tropical, en esa jungla cerrada y con todos los verdes posibles, en relaciones aparentemente afectivas que no son más que eslabones de una cadena trófica más de ese egosistema. En ese paño espeso, Taus y los "conejos blancos" —una comunidad albina de la zona— van a contrastar de manera inevitable: no hay para ellos camuflaje posible. Sonia seguirá escapando, a veces por instinto, a veces a la fuerza. El amor se encarna en tragedia y, sin descanso ni reparo, sostiene el rencor que movilizará un deseo enceguecedor de venganza. Como en la selva, buscar la luz será una cuestión puramente de supervivencia.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 330

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Larrañaga, Nacho

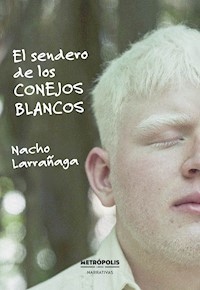

El sendero de los conejos blancos / Nacho Larrañaga. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Metrópolis Libros, 2023.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-8924-90-8

1. Literatura Argentina. 2. Narrativa. 3. Novelas. I. Título.

CDD A863

© 2023, Nacho Larrañaga

Primera edición, febrero 2023

Fotografía de portada Lucas Keller

Diseño y diagramaciónLara Melamet

Corrección Karina Garofalo, Carolina Iglesias y Martín Vittón

Conversión a formato digital Libresque

Hecho el depósito que establece la ley 11.723. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin la autorización por escrito de los titulares del copyright.

Editorial PAM! Publicaciones SRL, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

www.pampublicaciones.com.ar

Prólogo

Un conejo blanco y una cabra negra se persiguen por el monte sin comprender su esencia de que son apasionados pero sus vidas no concuerdan, aun buscan amarse bajo una luna ciega.

Y la luna ciega que tambalea por la noche los va iluminando por el triste horizonte, tal vez por la magia o quizás fue un hechizo, sus almas buscan unir sus caminos por sentirse solos o por estar perdidos en un mundo de piedras y de poco trigo.

Ojos de agua limpia con cabellos de nieve se derriten bajo un amor que no les pertenece, sin embargo, la endulza, la acosa y la envuelve con inocencia de niño y caricias leves.

Los amores paganos no se encuentran a la fuerza, escapan de la razón y la suerte ajena, porque el destino todo lo retuerce, al igual que la paciencia, por eso él solo espera que se canse su presa para darle otra vida, para sembrarla en otra tierra, donde no existan prejuicios para un conejo blanco o una cabra negra.

CAPÍTULO 1 El sueño claro

Daniel Luiz se subió a su flamante sedán Fusca 81 y atravesó la ciudad de Guadalajara. Exaltado, abrió las puertas del templo con la convicción de que esta providencia con la que había soñado durante noches marcaría su vida para siempre. Se presentó efusivo e irreverente frente al pastor y le reveló que había tenido finalmente la respuesta del universo, y que aceptaría el desafío de esparcir los cimientos de la religión como se lo habían insinuado. Sin embargo, buscaría alguna ciudad estratégica para congregar a los seguidores que estaban dispersos, por las cercanías de la selva veracruzana, donde además podría cumplir su sueño de cultivar tabaco. Al pastor la decisión le pareció un tanto precipitada por la falta de recursos y de conocimientos acerca de la palabra de los evangelios, aun así, no la descartó al conocer que Daniel provenía de una de las familias más pudientes de la capital del estado de Jalisco, y querer volcar toda su energía en algo tan sublime, como era la fe, lo consideró sorprendente. Fue así como, con el apoyo de otros líderes de la iglesia, lo abrazaron dándole la aprobación a su proyecto.

La vida de Daniel Luiz estaba tendida sobre la monotonía de ser hijo de un empresario, que se limitaba a trabajar únicamente y así lo había hecho desde que había cumplido los dieciséis años. Día a día enloquecía dentro de esa circunferencia en la que tenía un pie atado y solo giraba. El único propósito palpable de su vida era ganar dinero, tratar con proveedores, vivir perfumado con el tufo constante a comida, regatear precios y bonificaciones, buscar créditos y estar apenas unas horas compartiendo con su mujer y sus hijos las sobras de las horas del día. Sus aspiraciones habían quedado siempre veladas, postergadas por alguna necesidad superflua de su espíritu burgués que había heredado sin opción al llevar la sangre pesada de la familia Luiz-Günter. Su brío aventurero siempre lo mantuvo debajo del aparente temple de soberbio, estricto y manipulador. La responsabilidad de ser el hijo mayor y el único varón le pesaba como mochila de plomo y era un tormento tener la obligación de sostener esas estructuras familiares tan esquemáticas, que de a poco comenzaban a tambalearse por la vida misma.

La familia Luiz era dueña de una exitosa cadena de restaurantes que su padre, Manuel, había fundado hacía más de una década en marzo de 1966. Tenían decenas de restaurantes de comida rápida llamados Pao-Pao en puntos dispersos de la ciudad, otros en la periferia y en los estados aledaños. Por su calidad, sumada al precio, tenía un amplio abanico de comensales: desde los marginales hasta la aristocracia encontraban de todo, desde un excelente café hasta los mejores tamales y pozole de la zona. Daniel era el único varón que habían tenido Manuel y Marta, y era quien debía tomar las responsabilidades de ser el futuro heredero de este negocio. Sus hermanas más pequeñas, Josefina y Alma, por tradición, se encargaron de hacer poco o nada en ese rubro gastronómico, solo anhelaban conseguir un buen esposo que las amase o simplemente que las respetase, para luego incluirlos dentro de la industria familiar y salvaguardar la futura herencia que les legarían sus padres al retirarse.

Los “Lutz”, antes de que se deformara el apellido, eran de ascendencia alemana, de los tantos que habían emigrado en los años treinta en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Daniel era rubio como un maíz, con el cuerpo atlético, estilizado, con el porte de soldado de película europea, pelo rizado, ojos caídos y una sonrisa demoledora. Estricto, reservado, pero rebelde de ideas. El haber nacido dentro de un país ardiente matizaba su sangre germana y le otorgaba cierta cadencia desmedida, lo que derivó en una combinación extraña y poco predecible. Fue educado en un colegio laico-militar, en las afueras de la ciudad, estuvo años como pupilo, donde mantenía la disciplina y la educación marcial. Era metódico y paciente a la hora de incorporar conceptos como: “Todo lo que a fuerza entra, se sale sin retener nada”. El tener un futuro estable y prominente le plantó la semilla de la soberbia, por ser la única opción que conocía para desenvolverse, aunque siempre intentaba ocultarlo por un simple desafío que lo avergonzaba, el haber tenido todo en la palma de su mano; aun así, su vocabulario, sus pensamientos y su estilo lo desenmascaraban a los pocos minutos. Poseía fascinación por los deportes en general y los practicaba de forma profesional. El esquí acuático y el tenis sobre polvo de ladrillo fueron sus escapes en la adolescencia y su forma de vincularse socialmente. Esto generó que mantuviera su corazón ocupado por deslices cortos y efímeros con las hermanas de sus compañeros deportivos. Sabían que Daniel era el candidato perfecto y le organizaban citas a ciegas sin el más mínimo escrúpulo, lo que iba desde esconderse dentro de un confesionario de iglesia hasta un supuesto naufragio en una competición de remo y de otras trampas de toda índole para intentar conquistar su corazón. Pero el destino tenía otros propósitos más complejos para él y solo era cuestión de tiempo. Escondía secretos o deseos peculiares para esa apretada clase social a la que pertenecía. Por eso muy pocas alcanzaron a conocerlo, y las que lo conocieron se fueron por la ventana por donde habían entrado sin permiso.

“Lo diferente es lo que te atrae”, repetía incansablemente a sus padres, sin saber que la sorpresa estaba por golpear su corazón. El virus llegó a la familia, como describió Marta, su madre, el mismísimo día en que conoció por las cínicas providencias del destino a Sonia Alves, una mesera tabasqueña de uno de sus restaurantes. Desde ese día, todo se derrumbó.

***

Sonia Alves había nacido en Villahermosa, Tabasco, envuelta con la sal de mar y la humedad agobiante. Su padre había sido un viajante de perfumes y esencias al que nunca conoció físicamente, solo gracias a unas fotos que su madre, María Gloria, le había mostrado en varias ocasiones, como estampita de beato o por la insistencia obvia de remediar el sabor de sentirse huérfana, y dejar en claro que no era hija del Espíritu Santo, sino de una aventura de amor fugaz y hermoso que duró dos meses y cinco días. Ella sola se encargó de educarla y alimentarla con lo que poseía, jamás le pidió nada al “perfumero”, como ella lo nombraba, porque en realidad nunca supo adónde se había fugado ese cobarde. Cuando ese mal nacido se enteró de que su noviazgo había dado un fruto, esa misma mañana salió rumbo al puerto Dos Bocas a recoger unas fragancias traídas de Europa, y María Gloria Alves jamás volvió a saber su paradero. Descubrió una mísera nota dentro del cajón de su ropa interior luego de un enojo de días y después de llorar sus desgracias. La nota decía: “Gloria querida, perdóname, pero no puedo hacerme cargo de más hijos, sé que esto será lo mejor para los dos…”. Junto a ella había unos cuantos billetes enrollados, seguro para gastos del parto o para sacarse ese bulto. Pero allí se quedaron la nota y los billetes por más de quince años, sin que nadie se animara a utilizarlos, se transformaron en un recuerdo intocable dentro del alhajero de su madre, al que trasladaron de un lado a otro sin ningún valor aparente, solo para calmar el sentimiento de orfandad de la niña.

Por la falta de trabajo o por buscar aliviar su corazón despechado, María Gloria había rotado por las múltiples playas del Atlántico, luego unos meses por Querétaro, hasta terminar dentro de una casona digna compartida con otras mujeres de la iglesia bautista en México capital. Cuando Sonia tenía once años, su madre comenzó una relación oculta con uno de los pastores de esa misma iglesia, lo que le daba ciertos beneficios dentro de esa enorme residencia. Siempre cargó con el título de amante, y aunque decía que le molestaba ser la segunda o la tercera, sabía que tenía menos complejidades y compromisos frente al otro, y apenas sentía un olor a pesadumbre, desaparecía dejando una nota similar a la que le dejó su primer amor.

La niña morena andaba metida siempre entre evangelios y velas, gritando como una desquiciada que la seguía una paloma blanca para picarle los ojos; seguro lo hacía por la falta de atención. Allí alcanzó a terminar los estudios básicos y soportar los primeros golpes de su vida como cetrina, pobre y nómada. Durante la adolescencia, las mentiras se volvieron insostenibles sobre su condición de bastarda, y hartas de vivir siempre sobre la línea de pobreza, sin un hogar, sin siquiera una habitación propia, concordaron en destruir ese legado y decidieron proyectar un futuro decente. Su madre, después de años de ser la amante del pastor, resolvió que lo quería entero para ella y no soportaría compartirlo con nadie más. El pastor, al ver que el “agua de su alma” estaba pudriéndose, le dio la bendición y la sacó con astucia primero de la residencia cristiana, para que se le aplacara el amor “egoísta”, y luego la sacó sutilmente de su vida. Cuando cayó en la cuenta, María Gloria estaba soltera y sin futuro. Sonia comenzó a trabajar en un puesto callejero de jugos y frutas a la salida del mercado desde las seis de la mañana hasta entrada la tarde, mientras con esfuerzo cursaba el último año de la secundaria. Sus compañeras la llamaban la abeja Alves, porque tenía el cuerpo voluptuoso y al estar salpicado por el jugo de las frutas de su trabajo, los abejorros y moscas la seguían por las calles y le revoloteaban en el salón de la clase durante horas, lamiéndole el néctar de su piel.

Sonia tenía la tez mestiza y el cuerpo finamente bañado con aceite de coco, el pelo castaño oscuro alborotado con tonalidades doradas. Poseía una gracia despampanante, con la medida exacta entre extrovertida pero delicada, con una educación básica, pero de las que saben callar en los momentos correctos, y con esa sutileza maravillosa de ocultar gran parte de su pasado y solo recordar lo maravilloso que había gozado en su precaria existencia. Además, sus ojos aceitunados y su cintura de insecto eran una combinación dotada de belleza para que cualquier hombre o mujer colapsara en un instante y cayera embobado a sus pies. Gozaba de ese espíritu bondadoso y noble que engrandecía su belleza y su histrionismo.

Sonia y María Gloria nunca gozaron de grandes lujos, disfrutaban de vivir refugiadas en esa felicidad sin exigencias y de la cordialidad esencial del destino que les daba esa sazón medida para estar felices o, mejor dicho, dignas. Luego de finalizar sus estudios, Sonia había llegado hasta el segundo semestre de la carrera de enfermería profesional en UNAM, y el entusiasmo por tener un futuro diferente al de su madre y de trazar un nuevo horizonte le generaba fortaleza.

Sin embargo, una llamada de su tía Marcia Alves marcó un nuevo camino, una nueva expectativa de vida. Marcia había enviudado de su último esposo, un coronel retirado de la marina que siempre había tenido una buena posición económica. Sin hijos propios, solo tenía uno del difunto marido que había criado ella, y que venía a su casa cada tanto a buscar consejos y algo de dinero para volver a desaparecer. En ese llamado, Marcia les suplicó que ambas se mudaran a Guadalajara para hacerle compañía en su enorme residencia dentro de un barrio privado. Marcia conocía a muchos hombres militares influyentes y no le costaría pedirle trabajo para alguien de su propia familia. Simple y llanamente las invitaba a tener una vida más tranquila junto a ella y gozar de algunos placeres que a ella le sobraban. Sonia podía pedir revalidación de su carrera y continuar sus estudios en Guadalajara. No lo dudaron, y en pocas semanas, durante la primavera de 1976, arribaron a la capital del estado de Jalisco “al menos para probar una temporada, hasta que terminase el verano”. Como buenas precavidas, habían dejado la puerta entreabierta en la capital mexicana, conociendo las decepciones que ya habían marcado sus vidas y los cimbronazos que podían desatarse entre las hermanas Alves, que juntas eran como fósforo y gasolina. Sonia y Gloria se acomodaron en una habitación para cada una, algo inusual para ellas. La casa tenía una pequeña alberca en el patio, el refrigerador atestado de delicias, tina en cada baño y demás lujos normales que no tardaron en probar y saber que jamás volverían a soltar.

Esa mañana posterior a su fiesta de cumpleaños, en la que se habían celebrado sus veintitrés años, Daniel Luiz llegó exaltado y con una resaca contundente al restaurante Pao-Pao de la avenida Hidalgo, en pleno centro capitalino. Se sentó a una mesa a disfrutar de la movilización de los diferentes sectores civiles contra el régimen político actual que apoyaba la candidatura de Flavio Romero. Con ademanes desmedidos por la emoción que dicha revuelta le provocaba, les exigió a los empleados su desayuno habitual de todos los martes. Allí, con el periódico entre sus manos, maldijo al aire su enojo hacia los gobernantes que prometían arreglar el estado y que se perpetuaban en el trono sin hacer nada.

Sonia caminó pausada sin saber quién era, por ser uno de los primeros días en su trabajo, entre las sirenas de la policía y la movilización del gentío. Se paró frente a él, se sacudió su mandil y gritó: “¿Qué desea que le traiga?”, sin siquiera saludarlo ni rendirle pleitesía. Daniel bajó el periódico asombrado de este comportamiento tan grosero e intentó regañarla por la falta de cordialidad hacia un cliente. Pero apenas alzó su mirada, su enojo se esfumó por la intriga misma de la sonrisa de elote de esa mujer. Ambos chocaron sus miradas y permanecieron callados, hipnotizados, acoplados entre el ensordecedor disturbio externo y esa sutileza de haber encontrado un pedazo de oro entre tanto barro. La morena quedó pasmada ante el reluciente sol que tenía enfrente, encandilada como un animal en la noche, abrió la boca y sus pensamientos encajaron dentro del cubo del corazón. Impensado, insólito, inmediato. Ella no soportó la situación y huyó para el interior sin tomar su pedido. Regresó a los pocos minutos avergonzada. “Discúlpeme, joven Luiz, buenos días, qué gusto que esté aquí con nosotros”, musitó con esfuerzo ensayado, y apoyó en la mesa el café negro junto a las dos rodajas de piña. Cuando llegó el turno de los chilaquiles rojos, sintió la hormiga de su mirada que caminaba descaradamente entre sus brazos. Volvió a buscar la otra mitad del desayuno. Cuando apoyó el jugo de naranja sintió nuevamente la mirada “respetuosa”, pero ahora desde sus piernas, que la recorría dócil por la espalda hasta el cuello y se mezclaba entre sus rizos sudados de la nuca. Continuaron en ese juego erótico con la cuchara, el cuchillo, el tenedor de la fruta y cada una de las salsas picantes que apoyaba, temblorosa, sobre el mantel. Se habría tirado entera sobre una bandeja si no la hubiesen llamado desde la mesa de al lado. Ansió girar sobre su eje, pero sus piernas no le respondían, se habían pegado con el almíbar de esa sensualidad que alcanzó a espumarla como un licuado, sin siquiera emitir un sonido. Daniel alcanzó a beber unos sorbos del café, pero al ver que ella continuaba a su lado sin nada más que hacer, se levantó, penoso y sin preámbulos, y se presentó: “Daniel Luiz-Günter del Villar, encantado”. Ella apoyó la bandeja sobre una silla y le extendió su mano: “Sonia Alves, así a secas”. Él se río por la irreverencia y la soltura de encararlo sin prejuicios. Sus ojos se espolvorearon con el cacao de su piel y todo se transformó.

Daniel, incómodo de ser el centro de atención de todos sus empleados que murmuraban acerca de cómo ella estaba acosando descaradamente al patrón, la invitó a dar un paseo por el parque de Agua Azul. Ella pretendió negarse, porque sabía que esa agitación cariñosa tenía menos esperanza de proliferar que una mariposa en un nido de pájaros. Sin embargo, por ser hijo de su patrón, le concedió el gusto de acompañarlo. Con el cinismo en su máxima expresión, Sonia Alves dejó el mandil colocado sobre la mesa junto al desayuno, y desapareció por la avenida Hidalgo. Sus compañeros del restaurante, boquiabiertos, no daban crédito de lo que veían y de la suerte o el descaro de la tabasqueña.

Daniel la invitó a dar un paseo romántico en las lanchas del lago dentro del parque Agua Azul, pero Sonia, acostumbrada a forjar todo por su cuenta y lejos de comportarse con delicadeza a su invitación, tomó los remos y no los soltó hasta la mitad del recorrido. Tal vez lo hizo para demostrar su determinación o disimular el éxtasis que la cegaba. A él, acostumbrado a competir en esos deportes, le enterneció disfrutar cómo se las ingenió para hacerlo. Amordazados por la evidencia de gustarse, intercambiaron frases y unas sonrisas hasta que después de horas de pasear se refugiaron del sol bajo una arboleda de jacarandás. Comprendieron que pese a la diferencia insondable tanto social como cultural y económica, tenían puntos de similitud e ideales en común; como buscar proyectos que los hagan felices independientemente del dinero. Cuando se les cansó la lengua de tanta palabrería, continuaron los cortejos obvios, las atenciones desmedidas y él la tomó sin permiso de la mano con la excusa tonta de que gozaba de unos dedos muy estilizados. Le acarició los nudillos oscuros con sus yemas blancas con tal sutileza y erotismo que ella sintió por primera vez un escalofrío y su cuerpo se corrompió de un veneno único que nunca había sentido. La blancura de su piel y las venas azules lograron hipnotizarla como un somnífero.

Antes de despedirla afuera de casa de su tía, se dieron un simple beso solo para sellar ese encuentro y por compartir esa alegría de haberse topado. Sus almas supieron en ese impasse que tenían una vida por delante; aunque intuían que habría más espinas que rosas, intentarían encontrar la felicidad. Pero antes de despedirse, Daniel, efusivo como de costumbre, la invitó a pasar el fin de semana a la casa de sus padres en Chacala, una pequeña villa marítima frente al Pacífico. Ella se negó rotundamente, dándole excusas consistentes para evitar el chismorreo o las malas lenguas dentro del trabajo, y por respeto hacia su persona, pues no hacía más que unas pocas horas que se conocían. Se hablaron por teléfono esa misma noche, y consecuentemente, los demás días, a cada hora sonaba el teléfono de casa de su tía Marcia. Cenaban y trasnochaban ambos colgados de las bocinas, durante horas. Cada uno fue alimentando ese sentimiento de amor.

Ni siquiera había trascurrido el primer mes cuando Daniel apareció, insistente, fuera de la casa de la tía Marcia, la esperó hasta que regresara de su trabajo y se dignara a subir a su auto. Después de jurarle a María Gloria que sería todo un caballero con su hija y que la respetaría en todo momento, salieron por la carretera rumbo al mar. Se quedaron cuatro días ininterrumpidos, garabateando la palabra amor en la arena y jurando bajarse las estrellas. Juntaron fuerzas para enfrentar el tornado que se levantaría en su familia, que haría lo imposible para deshacer este sentimiento, ese “error del corazón”, como lo catalogarían en breve. La última tarde, cuando el agua rebasó los protocolos de rectitud de una señorita decorosa y no hubo manera de frenar ese entusiasmo ardiente que emanaba de su cuerpo, terminaron desnudos frente a frente. Ninguno se jactaba de tener mucha experiencia, ella nunca había visto un hombre desnudo parado frente a ella. Se dejaron llevar por esa perfección de sus cuerpos jóvenes que apenas rozaban los veinte otoños, ese boceto hermoso de arte, ese viento fresco de una tarde de verano y con esa cantidad de atributos fueron descubriéndose y destapándose secretos, con ese amor sublime en todas las formas cuando se inicia desde la admiración absoluta hacia el otro. “Qué belleza, esto es el mismísimo paraíso y el puro cielo infinito”, le susurró él, y ella simplemente respondió acostumbrada a la dureza de la vida: “Es una exquisitez, ojalá que nunca nos empachemos de este cariño”.

La raíz de la mandrágora

Mientras se alejaban de la villa marítima, fueron desprendiéndose de esa inmunidad que habían encontrado y un martillazo de realidad rompió ese espejo de amor y los emponzoñó mostrándoles el excesivo costo que tendrían que pagar por ese afecto: la condición social y económica, sumada a que ella era morena y él, alemán. Daniel era ultracatólico y ella, devota del protestantismo, esa extraña religión que se desprendió en Alemania de los católicos apostólicos.

Estuvieron unos meses ocultando el amor para que no se lo arrebatasen, inventando excusas permanentes para dejar a ambas familias tranquilas, evitar condicionamientos y que los prejuicios ensuciaran su cariño. Sin embargo, las mentiras nunca fueron las aliadas de Daniel y pesaba más cargarlas que soltarlas, aunque dolieran más. Sin embargo, estarían dispuestos a resguardar ese sentimiento que se había enraizado en lo más profundo de sus corazones.

Hasta que la presentó sin preámbulos en un almuerzo familiar de un típico domingo. Entró de la mano de Sonia Alves por la puerta principal del magnífico jardín de la residencia. La familia Luiz quedó enmudecida al ver la situación tan bizarra e incómoda. Ni siquiera tuvieron la decencia de saludarla como correspondía, porque simplemente no correspondía que ella estuviera ahí. Entre miradas y pensamientos, la morena resistió ese “alfileteo de ojos” que la observaban con desfachatez, como insecto en un cuadro de museo. Don Manuel subestimó ese arrebato e imaginó que sería algo pasajero de su hijo, le restó importancia y dio inicio al almuerzo. Cuando Daniel les relató cómo se habían conocido en su propio restaurante y cómo después habían caminado juntos por horas, casi vomitan el postre. Él disfrutaba hacerle pasar esto a su familia para que aprendieran más de la realidad y romper con los cánones estúpidos que siempre presumían y que para él eran molestos. Su madre, Marta, que tenía cierta afinidad con algunas dotes esotéricas, al ver el aura de ella y la cara de idiota de amor de su hijo, se quedó impávida, deseó poder disimular su desconcierto. Pero cada vez que Marta la veía de reojo, aparecían imágenes distorsionadas y brutales a tal punto que fue asfixiándolas como una culebra, hasta que terminó en un sillón con las piernas elevadas para que le volviera la sangre al cuerpo, y en ese trance desquiciado no se cansaba de repetir: “Malchance”, que es la que posee la mala suerte en francés.

Durante semanas don Manuel intentó sutilmente hacerlo entrar en razón, basándose en las diferencias obvias de clases, de casta, de religión. Su padre sabía al dedillo que “un beso de una hembra tira más que una yunta de bueyes”, y pelearse con Daniel sería un desatino para el negocio familiar, entonces caminaba con pies de plomo. Esperaba que la realidad cayera por su propio peso y aplastara con una frazada esa llamarada de calentura en la que Daniel estaba envuelto. Las dos hermanas menores, influenciadas por su madre, le suplicaban a Daniel que se alejase de esa mujer de piel oscura porque “por más que esa gente posea caras de ángeles arrastran desgracias, porque ya tienen la mala herencia de sus ancestros pegada en el alma”.

Pero Sonia, a puro oído sordo y sonrisa, borraba provisoriamente las especulaciones y los juicios que giraban a su alrededor ganando terreno en el corazón de su amado. Aunque no gozaba de ningún privilegio y continuaba trabajando como una empleada más del Pao-Pao de la calle Hidalgo, ella era feliz. Así pasó ese año como quien deja una guerra por cansarse de tirar balas al cielo. Cuando la situación apenas tenía unos pequeños rayos de bonanza, Sonia sintió mareos bajando la escalera de su casa y se desparramó en el descanso. Las hermanas Alves, aterradas, la recostaron sobre el sillón, y mientras ella recuperaba el semblante, su madre le palpó los senos. Marcia le arrancó enfurecida un pelo y dejaron girar el anillo de la viuda sobre la palma derecha de la morena. Un cachetazo de María Gloria fue directo a la cara de su hija, al confirmar en pocos segundos que estaba embarazada. No hubo más retos, no hubo reclamos, solo lamentos de resignación porque otra más de esta familia tropezaba con la misma piedra de la infelicidad con la que ellas habían tropezado años atrás y con la que habían iniciado su camino a las desgracias. El hijo de Marcia no tuvo mucha suerte al nacer y se le fue antes de abrir los ojos… pero se llevó la razón de ella. Por mucho tiempo vagó en esa soledad de sentirse inútil hasta que conoció al militar que con su rigidez la empujó durante años hasta que volvió a pisar tierra firme.

Semanas después, durante la cena en un exclusivo salón, donde Josefina Luiz presentaba a su prometido, el futuro integrante del clan, Sonia se levantó para desearle los buenos augurios a su cuñada, pero fue imposible disimular su abdomen abultado de amor. Marta, con su sexto sentido, la olfateó como una hiena en la distancia. Se levantó de su silla, impulsiva, y fue hasta su lugar a murmurarle una sarta de amenazas. Pero la morena, harta de sus hostigamientos constantes, se paró para desafiarla frente a toda la familia. Entre insultos y empujones acabó por escupirle la dolorosa verdad: que en efecto estaba embarazada y peor aún, según las predicciones de su tía Marcia, serían mellizos y los primeros Luiz de esa generación. Desató un enfrentamiento de su madre contra Daniel por no haberla escuchado que derivó en reproches, gritos de todos, no solo por el tema del embarazo, sino por arruinar la festividad de su hija, por el favoritismo hacia el hijo varón y demás cuestiones que sus hermanas le reprocharon a Manuel, ya que siempre se sentían minimizadas y ajenas en los negocios, los festejos y las decisiones.

No había opción ni tiempos ni tampoco forma de disimular ante la sociedad aristocrática jalisciense la situación tan bochornosa e inaudita de ocultar esa barriga. Marta se encargó de maquillar con las mejores pinceladas este magnífico cariño o, como ella lo denominaba, a este “tropezón de la vida”.

Sonia Alves apenas había cumplido los veintiún años y Daniel Luiz-Günter, los veinticuatro. Cinco semanas después de la noticia, ella entró vestida de blanco como un ángel por la puerta enorme de la catedral de Guadalajara. Dejó al descubierto su belleza y su gracia entre tanta cabellera rubia de los invitados. En la banca de su familia solo estaban su madre, María Gloria, su tía Marcia y su único medio primo, Ato, que apareció con más tules que la novia. Se casaron con la premura social a cuestas. Sin embargo, ellos derrochaban amor y complicidad, algo que en ese entorno era difícil de valorar.

Fue una ceremonia modesta y poco glamorosa para el gusto de los Luiz, salió en algunos periódicos y revistas de sociales con un capcioso titular: “Insólito destino de una tabasqueña que acaparó el corazón de una familia distinguida de Jalisco”. Pasaron su luna de miel en los Cabos, Baja California, y regresaron a la semana embadurnados de esperanzas juveniles y de los vómitos típicos de ser madre primeriza.

Se instalaron en una casona moderna de dos plantas en el barrio exclusivo de la capital que les regalaron como presente de boda don Manuel y Marta. Se veían unidos, dichosos y disfrutaban el cariño que se tenían el uno al otro. Sonia le sugirió a Daniel bendecir esta unión bajo la religión evangelista, de la cual ella era devota junto con su madre desde niña. Él no tuvo muchos reparos y accedió a darle el gusto a su mujer, en parte como una compensación por todos los desaires que había soportado de su familia, pero principalmente para evitarle un disgusto a esa futura madre. Después de una reunión y una cena fabulosa, donde un pastor les manifestó a grandes rasgos qué significaba consagrar esta unión bajo sus conceptos, pactaron una fecha y unos padrinos para el enlace. Daniel conocía lo estricta y conservadora que era su familia como para invitarlos a semejante disparate o sacrilegio, no los invitó porque solo colocaría más tierra en la fosa de su adorada.

Daniel ingresó al templo acompañado por el trío de las Alves: Sonia, María Gloria y Marcia. Iba sin ninguna expectativa, con la guardia baja, alejado de su ímpetu habitual, pero como un animal cauteloso observaba los detalles que estaban a su alcance. Avanzó por los diferentes recintos, absorto e hipnotizado por la sencillez y la falta de ostentación. La atmósfera emanaba un perfume narcótico que se mezclaba con los inciensos estructurados de todos sus conceptos católicos. Permaneció en admiración meciéndose como una botella dentro de un mar sereno, algo tan simple que no había disfrutado hacía años. Ese nerviosismo seductor lo endulzaba sin darle tregua a su resistencia.

Durante la ceremonia de enlace se dejó agasajar por las enseñanzas del ministro que bendijo esa unión. Las enormes diferencias con su religión lo movilizaron a tal punto que esa tarde le cambiarían el rumbo a su vida. Había encontrado un estímulo genuino para potenciar su vida y no giraba en torno al dinero.

Sonia Alves dio a luz, para sorpresa o confirmación de todos, a un par de gemelos: Joaquín y Carlos. Fueron dos criaturas hermosas, blancas como la nieve con la pelusa oscura en su cabeza, una combinación aceptable para los ojos de los Luiz. Ellos trajeron una tregua a las disputas familiares y lograron unir a su tiempo el espejo destruido, y, aunque no reflejaba lo mismo, lo aceptaron sin alternativas.

Durante los primeros años reinó la paz y todo parecía estable, pasaban horas acobijados por sus abuelos y tías, que cumplían todo tipo de fantasías. Aunque de la casta anglosajona tenían poco físicamente, se les notaba el corazón aguerrido, el porte de caballeros y rasgos delicados que eran indiscutiblemente de su familia. Marta igual temía a sus corazonadas y en privado repetía como una esquizofrénica redunda: “Cuando hay demasiada paz en el agua es porque en el fondo hay peligros”. Su espíritu de vidente la frenaba en el cariño desenfrenado hacia ellos, que a veces la sumía en un sentimiento de incomodidad y rechazo. Buscaba indicios de sus teorías en las líneas de las manos, en el iris de ambos chiquillos e inventaba conjeturas sin fundamentos para repetir que nunca se había equivocado en sus predicciones.

Daniel profundizó sus conocimientos en la religión protestante y, sin cargo de conciencia, renunció a sus conceptos firmes sobre el catolicismo, y para comprometerse aún más se bautizó en un ritual majestuoso a orillas del río Lerma como hijo de Dios. Daniel, además de donar grandes cantidades de dinero para los gastos de mantenimiento de los templos, comenzó a acompañar a los pastores a las ceremonias, entregas y empezó a instruirse en que la fe y el perdón son los únicos caminos para salvar el alma con una rapidez espasmódica. Había ocasiones en las que enviaba comida y bebida de sus restaurantes a algún festejo, que él pagaba a escondidas para evitar levantar sospechas dentro de su entorno familiar.

Dentro de la empresa restaurantera y familiar Pao-Pao, todos los integrantes asumían el lema “El que no trabaja, no come”, y era parejo para todos. Daniel administraba, junto a su padre, todos los restaurantes. Las dos hermanas y sus futuros esposos se encargaban de todos los proveedores; Marta, de las finanzas y los pagos a los empleados; Sonia, del área de control de personal y uniformes. María Gloria estaba a cargo del área de limpieza y reposición de mantelería. Eran un ejemplo ante la sociedad, jamás tenían un disturbio en público o al menos nadie los escuchaba discutir. Cuando abrió el restaurante número trece, el gobernador en persona le entregó una distinción a la familia y fueron nombrados ejemplo “de unidad y esfuerzo” para el Estado. Aunque venía de manos de los del gobierno, al que don Manuel aborrecía, fingió agradecimiento y posaron a la fuerza en la foto del periódico. Todo era armonía y felicidad y todas las piezas de la familia Luiz-Alves parecían estar acomodadas.

Sonia volvió a quedar embarazada y dos años después, el 2 de febrero, dio a luz a Juana, que a diferencia de los gemelos causó un efecto diferente, ya que los retos y las conjeturas “de los malos augurios” se los llevaron los primeros. Juana encontró un camino de rosas para hacer o deshacer lo que quisiese, tenía la protección incondicional de sus dos abuelas que batallaban para buscar parecidos entre ellas. Era un ángel de piel morena y ojos verdes, y fue ella quien unió a todos, sembró finalmente la paz y limó asperezas familiares. Durante más de tres años parecía que la familia y todos sus integrantes gozaban de la tranquilidad. Marta repetía incansablemente su pesimismo: “Cuando te acostumbras a tomar agua sucia, hasta el jugo de los limones te sabe sabroso… así que debemos estar siempre alertas”.

Daniel se involucraba cada día más en la religión. Como todo en su vida, lo llevó al extremo. Creó vínculos más estrechos y su carácter extrovertido y generoso lo ayudó a ganarse velozmente como pólvora encendida el respeto y la consideración. Fue entonces que subió de rango y fue respetado por todos los fieles de ese estado y hasta de otros de toda la República. Por medio de seminarios y viajes sumaba estatus y conocimientos. Sonia se sentía responsable por haberlo obligado a conocer su religión e intuía que de a poco esta iba a absorber a su marido. A tal extremo que a veces pasaban noches sin que Daniel llegara a su casa, exhausto después de haber pasado en vela realizando plegarias hasta la madrugada. Sin embargo, cumplía a la perfección con la mayoría de las tareas de esposo. Algunos fines de semana él quedaba sumergido dentro del templo, pasaba días completos en retiros o bautismos y ella se quedaba sola con sus tres hijos en casa de su madre o en la residencia de sus suegros en el mar. Aunque ella intentaba ocultar las sospechosas escapadas de su marido, las mentiras de a poco llegaban a las narices de Marta y Manuel. Ella pretendía dibujarles otra historia con sonrisas y mentiras piadosas, pero ellos sabían perfectamente dónde estaba Daniel por los múltiples conocidos que tenían en toda la ciudad. Para ellos, esa iglesia estaba tildada de pagana, y el solo hecho de saber que su hijo era devoto de la rama del protestantismo les rompería el corazón en silencio. Era una traición a tantos años de formación cristiana. Se habían prometido no mezclar su enojo por amor a sus nietos y el temor de perderlos. Como repetía con pesimismo Marta: que en la balanza de la vida muchos tratan de estar equilibrados inútilmente, porque pises para un lado o para el otro siempre terminarán cayendo en la desgracia.

Para 1983, Daniel había tenido treinta años de bendiciones, de bienestar absoluto, y era hora de devolverle un favor al universo por todas las prosperidades que había recibido siempre. La tranquilidad se excedió del vaso a raíz de que había tenido un sueño recurrente en el que él tenía la misión de sembrar la religión en otros lugares. “Buscaré ovejas descarriadas de la iglesia que fueron tentadas por el dinero”. El mensaje se había manifestado en las meditaciones, en oraciones y hasta en los susurros del viento. Debía cumplir con ese compromiso, no podía seguir conviviendo con esa responsabilidad que el universo y el Padre celestial le habían asignado, haciéndose el desentendido ante esa herida que no cicatrizaría jamás hasta que él la ejecutase.

Fue entonces cuando se subió a su flamante sedán Fusca 81 y atravesó la ciudad de Guadalajara. Exaltado, abrió las puertas del templo y frente al líder de esa iglesia le manifestó que aceptaría su misión de ayudar a esparcir la religión fuera de la ciudad al menos unos años. Pensaba instalarse en la parte sur veracruzana, puntualmente en San Andrés Tuxtla. Además de ser un punto estratégico para convocar fieles al templo, desde niño había tenido la ilusión de sembrar tabaco, cuando en un viaje de estudio a Nayarit conoció la belleza de la recolección y ese magnífico proceso de secado, y quedó atraído por esa región que cumplía con ambos propósitos. Solo le imploró al pastor que le dejara unos meses para coordinar sus negocios y los pendientes que necesitaba resolver, para evitar disturbios familiares.

Pensó hasta en irse y regresar cada quince días porque arrastrar a su esposa e hijos que estaban habituados a una vida estable, con algunos lujos, escuela, amigos sería muy engorroso para ellos. No se le hacía justo mudarlos al centro de la nada misma como se veía en los mapas. Además, de esa manera, evitaría tener que lidiar con sus padres o justificar su ausencia en la empresa si su familia se quedaba. Sería una garantía de que era una situación pasajera y no desataría la discordia. Sin embargo, Sonia, al contrario de lo que pensaba cuando su esposo regresó del templo, se sintió comprometida en ayudar a Daniel porque en parte ella era responsable de este fervor religioso. Tampoco quería quedar desprotegida ante las hienas de las Luiz y desarticular la familia que habían formado durante tantos años. No era su propósito después de haber sufrido en su infancia la falta de un padre. Así fue como la morena le brindó el apoyo para acompañarlo incondicionalmente.

La incomodidad y la desesperación de no saber cómo enfrentar a su padre fueron creciendo en esos días y se convirtieron en un tormento que iba carcomiendo el espíritu de ambos. Manuel y Marta percibían que su hijo estaba atravesando por algo, porque ni siquiera sus nietos o Sonia los visitaban como antes ni aparecían durante los almuerzos domingueros. Lo atribuyeron al estrés o a problemas maritales, ni remotamente vislumbraban que las predicciones de Marta llegarían de la boca de su hijo ejemplar.