7,99 €

Mehr erfahren.

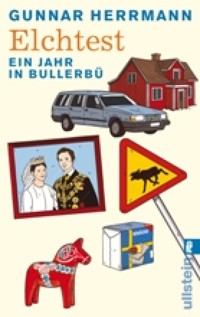

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Mit Frau und Baby nach Bullerbü – als Gunnar Herrmann das Angebot erhält, für die Süddeutsche Zeitung nach Stockholm zu gehen, klingt das für die junge Familie paradiesisch: Schweden mit seiner unberührten Natur und den roten Holzhäuschen. Ein einziger großer Kinderspielplatz! Doch im Land der Elche und Billy-Regale ist nicht alles »Bullerbü«. Die Winter sind endlos lang und dunkel, die Menschen höflich, aber verschlossen, und das staatliche Rundum-Sorglos-Paket gibt es nur für den, der in den Warteschlangen der Bürokratie standhaft bleibt. Immerhin: Wenn die Herrmanns das Heimweh packt, können sie ins nahegelegene Möbelhaus flüchten. Dort schmecken die Fleischbällchen genau wie daheim. Mit viel Witz, Sympathie und Augenzwinkern erzählt Gunnar Herrmann vom Familienleben im hohen Norden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

Gunnar Herrmann

Elchtest

Ein Jahr in Bullerbü

Das Buch

Als Gunnar Herrmann mit Frau und Baby nach Stockholm zieht, glaubt er, das Land bereits gut zu kennen. Schließlich ist er ein erfahrener Schweden-Urlauber, treuer Ikea-Kunde und hat sogar eine schwedische Mutter. Doch dann kommt alles anders: Der Winter ist finster und ohne Schnee, die roten Holzhäuschen werden von gierigen Maklern versteigert, und schließlich gibt es auch noch Ärger mit dem allmächtigen Finanzamt. Erst nach Umwegen finden die Herrmanns ihr Bullerbü. Dabei erfahren sie, warum in Schweden das Essen durchaus gewöhnungsbedürftig ist, weshalb die Wikinger Hörner tragen und wie man einen Hecht überlistet.

Der Autor

Gunnar Herrmann, geboren 1975, studierte Geschichte und Politikwissenschaft. 2006 zog er mit seiner Familie nach Stockholm. Von dort berichtet er als Nord europa-Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung. Er ist Halbschwede, hat aber bis zu seiner Anstellung als Korrespondent nie längere Zeit im Heimatland seiner Mutter gelebt.

Für Mama, die einen Halbschweden aus mir machte.

Ausgerechnet Dezember! Es gibt wahrlich bessere Monate, um nach Stockholm zu ziehen. Den Juni zum Beispiel, da ist Mittsommer: Die Schweden sind fröhlich, trinken in nicht unwesentlichen Mengen Schnaps und setzen sich Blumenkränze aufs Haar. Oder den April: Da taut der Mälarsee auf, und die Stockholmer warten ungeduldig wie die Kinder auf den Frühling, den sie am letzten April mit großen Freudenfeuern begrüßen. Oder den August, die Saison für Flusskrebse; den Februar, die beste Zeit zum Skilaufen, oder … eigentlich erscheinen mir jetzt hier am Flughafen alle Monate besser als ausgerechnet der Dezember. Aber Stefanie wollte ja unbedingt bis jetzt warten mit ihrem Umzug. Ich sehe auf die Uhr neben dem Terminalausgang. Ihr Flugzeug müsste vor zwei Minuten schwedischen Boden berührt haben. Wahrscheinlich rollt der Flieger gerade über die Landebahn. Jeden Moment wird Stefanie durch die Schiebetür vor mir kommen. Es sei denn, sie ist von der Finsternis an diesem frühen Nachmittag so entsetzt, dass sie gleich wieder umdreht und zurück nach München fliegt. Aber es wird schon gutgehen – schließlich habe ich sie vorgewarnt. Vor dem Wetter, der Dunkelheit und auch vor der seltsamen Stimmung, die um diese Jahreszeit in der Stadt herrscht. Der Stockholmer Dezember ist matschig, kalt, grau, und vor allem ist er sehr dunkel. Selbst den Einheimischen schlägt das aufs Gemüt, und sie werden dann noch schweigsamer, als sie es ohnehin schon sind.

Leider trifft diese Beschreibung nicht auf alle Stockholmer zu, insbesondere nicht auf John Svenzon, der ein paar Meter vor mir steht. Sein meckerndes Lachen habe ich bereits vor einigen Minuten bemerkt. Da klärte er grade eine Redaktionskollegin am Mobiltelefon lautstark über den neuesten Klatsch aus der Welt der Stockholmer Hochfinanz auf. Ich hatte gehofft, dass er mich nicht bemerken würde, und mich vorsorglich hinter einer türkischen Großfamilie versteckt. Aber weil ich so in meine Gedanken über den schrecklichen Stockholmer Dezember versunken war, habe ich zu spät bemerkt, wie meine Tarnung überschwänglich die Großmama begrüßte und sich in Richtung Ausgang bewegte und mich damit voll John Svenzons Blicken preisgab. Er hatte mittlerweile aufgehört zu telefonieren und war ganz offensichtlich auf der Suche nach einem Zeitvertreib, da sieht er mich schutzlos in der Wartehalle stehen.

»Hej Gunnar, willst du auch eine Braut abholen?«, ruft er unvermittelt; so laut, als wolle er diesen dämlichen Satz durch die Decke und die dicken Mauern des Terminals bis in die Abflughalle und damit in die ganze Welt hinaus schreien.

Jetzt ruht seine mit einem dicken Siegelring beschwerte Hand auf meiner Schulter, und der Moschusgeruch seines Aftershaves kitzelt unangenehm in meiner Nase.

»Also ich für meinen Teil treffe hier gleich ein Mädchen aus London. Analystin, hab sie neulich auf einer Pressekonferenz kennengelernt«, sagt John grinsend, ohne eine Antwort auf seine Frage abzuwarten. Dann wirft er einen geschäftigen Blick auf das extrabreite Display seines Handys. »Sie sollte jeden Moment da sein.« Dann beugt er sein fleischiges Gesicht an mein Ohr. »Hab übrigens was gehört von einer Großfusion in der Telekombranche. Könnte dich auch interessieren, ich maile dir mal meinen Artikel.« Er beginnt manisch auf den mickrigen Tasten des Telefons herumzuhacken.

»Schon unterwegs!«

»Oh, danke. Ich lese das dann zu Hause, wenn ich wieder an meine Mails komme«, antworte ich. Eine elegant in Rot gekleidete Frau tritt durch die Schiebetür. Inständig hoffe ich, dass sie die »Braut« ist, gekommen um mich von John zu erlösen. Pech gehabt: John Svenzon würdigt sie keines Blickes. Seine Glupschaugen starren stattdessen fassungslos auf mich: »Was! Kannst du deine Mails etwa nicht auf dem Handy abrufen? Also ich habe mir neulich das Teil hier zugelegt. Total spitze, weiß gar nicht, wie ich früher ohne ausgekommen bin.«

John Svenzon, der eigentlich Johann Svensson heißt, also frei übersetzt: Peter Müller, seinen Durchschnittsnamen jedoch wie viele Schweden mit angelsächsischen Attributen veredelt hat, ist Journalist – genau wie ich. Damit sind unsere Gemeinsamkeiten aber bereits hinreichend benannt. Sein Spitzname ist »Gadget-Johnny«, weil er ständig mit dem neuesten technischen Spielzeug ankommt. Während er mich wortreich in die Finessen seines Super-Handys einweiht und dabei lauthals Begriffe wie »Mail Client«, »Smartphone« und »Multimessaging« in die Welt schleudert, überlege ich, wer wohl der größere Angeber ist: John oder der Typ, der neben dem Terminalausgang ein riesiges Plakat mit der Aufschrift »Stockholm, Capital of Scandinavia« aufgehängt hat. Man muss schon Chuzpe haben, um sich einfach so zur Hauptstadt des ganzen Nordens zu erklären. Aber bescheiden waren die Stockholmer noch nie. Auch wenn sie selbst immer das Gegenteil von sich behaupten.

Eine ganze Weile starre ich auf das Plakat, während Johnny neben mir mit missionarischem Eifer über die Segnungen der modernen Telekommunikation predigt. Wahrscheinlich dauert es am Gepäckband wieder einmal länger. Bestimmt fünfzig Mal sehe ich auf die Uhr neben der breiten Schiebetür mit den Lettern »Utgång« und beobachte, wie sich die Tür öffnet und einen Pulk Reisender in die niedrige Empfangshalle des Terminals 5 Flughafen Arlanda entlässt. Da kommt schon der nächste Schwung: Stefanie und Laura sind wieder nicht dabei. Und was noch viel blöder ist: »Die Braut« lässt ebenfalls auf sich warten.

»Habe ich dir eigentlich schon von meinem neuen Cabrio erzählt«, sagt Gadget-Johnny, dem zu seinem Telefon offenbar nichts mehr einfällt. »Könnte dich interessieren – deutsches Fabrikat.«

Thema Auto – es kann immer noch schlimmer werden. Mein Rest an gelassener Vorfreude ist dahin: Wenn die Uhr neben der Tür richtig geht, dann ist mein sündhaft teures Parkticket vor genau sechs Minuten abgelaufen. Die Parkplätze vor dem Terminal sind im schummrigen Licht des Stockholmer Nachmittags kaum mehr zu erkennen. Angestrengt spähe ich an Johnny vorbei durch die Glasscheiben nach draußen, in der Hoffnung keinen der Parkwächter zu entdecken, die hier in sehr kurzen Abständen vorbeizuschauen pflegen.

»Und das Verdeck, das geht automatisch auf und zu!«, erzählt Johnny.

Vielleicht sollte ich schnell zum Auto rennen und nachzahlen? Andererseits: Stefanies Flugzeug ist ja schon gelandet, jedenfalls steht das so auf der Anzeigentafel. Wieder öffnet sich die Schiebetür, ohne dass dahinter ein bekanntes Gesicht erscheint. »Getriebe«, »Schaltung«, »Ledersitze« – wie feiner Nieselregen setzen sich diese Worte in meinen Gehörgang. Das Park ticket ist mittlerweile gute zehn Minuten abgelaufen, und eine innere Stimme sagt mir, dass ich mich nicht aufregen soll. Nerven wie aus Schwedenstahl bräuchte ich jetzt – und Ohropax.

»Hörst du mir eigentlich zu?«, fragt Johnny nun.

»Entschuldigung. Ich warte auf Stefanie und Laura, die kommen heute aus Deutschland. Sie bleiben jetzt hier, weißt du.«

Johnny, der eben noch ein wenig beleidigt schien, grinst nun breit.

»Ach ja richtig. Du bist ja unter die Familienväter gegangen. Und: Wie ist es so? Kannst du’s empfehlen? Hast schon gelernt, wie man wickelt? Ist bestimmt eine ziemliche Umstellung. Mein Bruder ist neulich auch Vater geworden.«

Während Johnny mir lang und breit vom Vaterglück seines Bruders erzählt und bald in die technischen Details abgleitet, die das Gefährt seines Neffen zum »Ferrari unter den Kinderwagen« machen, denke ich: Er hat recht. Das war wirklich eine ziemliche Umstellung in den letzten Monaten. Und sie fängt jetzt eigentlich erst so richtig an.

Es ist noch kein Jahr her, im Frühjahr, da hat mich meine Münchener Zeitungsredaktion in den hohen Norden geschickt. Als Nordeuropakorrespondent soll ich fortan über Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Island und sogar Grönland berichten. Als das Angebot kam, hatte ich gerade meine Ausbildung zum Redakteur abgeschlossen und war glücklich über die einmalige Gelegenheit.

»Die haben Sie Ihrer Mutter zu verdanken, grüßen Sie sie und vergessen Sie das nicht«, hatte der Chefredakteur zum Abschied gesagt, halb im Scherz. Aber er hatte recht: Meine Mutter ist Schwedin, in Stockholm aufgewachsen, und nur darum habe ich in meinem Geschichtsstudium zwei Auslandssemester im südschwedischen Lund verbracht und die Sprache gelernt. Ohne diesen Hintergrund hätte man mir wohl kaum die Stelle als Korrespondent angeboten. Und ohne das Okay von Stefanie, meiner Lebensgefährtin, hätte ich das Angebot wohl nicht angenommen. Erleichtert hörte ich sie eines Abends sagen: »Na gut, dann ziehen wir eben für ein paar Jahre nach Stockholm.«

Bald malte ich mir das Korrespondentenleben in den wildesten Farben aus. »Sie müssen ein einsamer Wolf werden«, hatte der Chefredakteur mir noch als guten Rat mit auf den Weg gegeben. Und welches Revier würde wohl besser zu so einem Tier passen als der Norden? Also wollte ich künftig ein Wolf sein: einer, der mal die endlosen schneebedeckten Weiten durchstreift, mal durch die Gassen fremder Städte huscht und mal geschmeidig über das glatte Parkett der Außenpolitik gleitet – immer wachsam, immer auf der Suche nach der nächsten Story. Es dauerte einige Wochen, bis endlich der Umzugswagen kam und die Möbelpacker meine Münchener Wohnung ausräumten. Stefanie blieb erst einmal in Deutschland, während ich mich in Schweden einrichtete. Bald hatte ich eine Wohnung und einen Schreibtisch in einem Großraumbüro in der Stockholmer Innenstadt angemietet. Dort führte ich zwischen Laptop und Kaffee maschine ein glückliches Wolfsdasein. Doch nur für wenige Tage.

Eines Donnerstags baute Nils, unser Bürotechniker, ein schwarzes Telefon auf meinem Schreibtisch auf. Ich verschickte gleich eine Rundmail mit meinen Kontaktdaten an alle Leute, deren Adressen ich jemals gespeichert hatte. Dann saß ich lauernd auf meinem Stuhl und wartete auf den ersten Anruf. Der kam schon nach fünf Minuten. Ich warf einen wichtigen Blick auf meine neuen Kollegen im Großraumbüro, nippte am pechschwarzen Kaffee und hob den Hörer ab.

»Herrmann«, sagte ich. »Ach du bist es.«

Stefanie war dran.

»Weißt du was?«, rief sie aufgeregt. »Ich bin schwanger.« Der Kaffee fiel mir aus der Hand direkt in den Schoß, wo das heiße Gebräu sich in meine Schenkel brannte. Ich jaulte auf, und mit diesem Klagelaut verabschiedete sich der einsame Wolf vorerst: Die Rudelbildung war nun ein Faktum.

»Das war jetzt aber kein Freudenschrei, oder?«, fragte Stefanie etwas enttäuscht.

»Doch, doch, ein Jubelschrei«, sagte ich, während ich versuchte, die mit dem heißen Kaffee vollgesogene Hose von meinen Lenden fernzuhalten. Zum Beweis rief ich noch ein kräftiges »Juhuuu!« durchs Büro.

»Aber du darfst es noch keinem erzählen, hörst du, erst ab dem dritten Monat«, sagte Stefanie.

Als die Kollegin am Nebentisch danach fragte, was denn los sei, antwortete ich deshalb: »Ingenting.« – Nichts.

Dann holte ich mir erst einmal einen neuen Kaffee. Als ich zurückkam, tuschelte sie mit der Empfangsdame, und die beiden kicherten immer wieder in meine Richtung. Es dauerte danach ein paar Wochen, bis ich mit den neuen Büronachbarn warm wurde.

Aber ich war ohnehin nicht oft da: In meinem ersten Sommer als Korrespondent besuchte ich alle Hauptstädte, war sogar in Lappland und zwischendrin immer wieder in Frankfurt. Und Stefanie kam viele Wochenenden nach Stockholm.

Wir besuchten die Schlösser und die Schären, spazierten durch die Parks am Wasser entlang. Und am Ufer des Mälarsees beschlossen wir, unsere Tochter Laura zu nennen. Wir tranken Kaffee auf sonnenbeschienenen Terrassen, freuten uns darauf, endlich jene Wickeltische nutzen zu können, die – wie uns jetzt plötzlich auffiel – in Stockholm fast überall zu finden sind. Wir sprachen mit Bekannten über die viel gelobten schwedischen Kindertagesstätten und entdeckten, dass sich eine Krippe gleich unter unserer neuen Wohnung befand – mit dem Fahrstuhl nur drei Stockwerke abwärts. Kurz: Der Sommer in Stockholm war toll. Nur ganz selten dachte ich noch an den einsamen Wolf, der sein Dasein nun im familiären Gehege würde zubringen müssen.

»Oh, darling, hello!«

Eine schlanke Blondine im Hosenanzug und mit Stöckelschuhen reißt mich aus meinen Gedanken. Sie trippelt durch die Schiebetür direkt auf mich zu, einen surrenden Rollkoffer hinter sich herschleifend. »Hello my dear.« Johnny gibt ihr einen Kuss auf die Wange, dann winkt er mir lässig mit seinem hypermodernen Handy zu.

»Man sieht sich!«

Durch die Fensterfront kann ich dann sehen, wie er Rollkoffer und Analystin in einen schnittigen Sport wagen lädt und sich auf den Fahrersitz schwingt. Das Verdeck des Cabrios fährt langsam nach hinten und entblößt Gadget-Johnny, wie er mit großen Gesten einen Vortrag hält. Vermutlich preist er sein automatisches Dach. Die Beifahrerin zieht einen Schal über ihren Kopf, um die Dezemberkälte abzuwehren. Dann schließt sich das Verdeck wieder. Schließlich verschwindet der Sportwagen mit aufheulendem Motor in der Dämmerung. Johnny mag ein Idiot sein. Doch in diesem Moment sieht sein Leben ziemlich genau so aus, wie ich mir den Alltag eines Auslandskorrespondenten vorgestellt hatte, damals als ich noch Volontär war. Vergiss das blöde Cabrio, sage ich mir, du hast dafür Laura.

Laura kam im November in München zur Welt. Ich war natürlich dabei und fuhr dann schon etwas früher zurück nach Stockholm, um alles für die Familienzusammenführung vorzubereiten. Nun ist endlich der große Tag gekommen. Ich bin nervös. Stefanie ist um diese Jahreszeit ja noch nie hier gewesen. Stockholm im Sommer: Das war phantastisch! Aber das ist Schweden für Anfänger. Im Winter ist die Stadt nur etwas für hartgesottene Nordlichter.

Wer an einem Dezembernachmittag von Stockholm nach München fliegt, der erlebt mit etwas Glück ein stundenlanges Abendrot. Auf der Steuerbordseite des Fliegers bleibt die Sonne wie ein schwebender Feuerball kurz über dem Horizont hängen, ohne zu versinken. Weil im Winter die Nacht im Süden später anbricht als im Norden, jagt das Flugzeug auf seinem Weg von Schweden nach Bayern dem Sonnenuntergang hinterher. Ein wirklich sehenswertes Schauspiel. Fliegt man aber, wie Stefanie an diesem Dezembernachmittag, gen Norden, dann reist man mitten durch die Abenddämmerung hindurch. Das ist in etwa so, als würde jemand ganz plötzlich das Licht ausknipsen.

»Ganz schön dunkel hier«, ist dann auch ihr erster Kommentar. Stefanie ist endlich durch die breite Schiebetür getreten, und wir liegen uns in den Armen. Auf ihrem Gepäckwagen stapeln sich mehrere Koffer. Wie ein Gipfel thront obenauf die Babyschale fürs Auto – das Sperrgepäck war der Grund für die lange Wartezeit. Laura schlummert in einem Umhängetuch an Stefanies Bauch. Wir hasten nach draußen und kommen dem herannahenden Parkwächter gerade noch zuvor. Das Autoradio zeigt 15:45 Uhr, der Tag ist noch längst nicht vorbei.

»Wie lange ist es denn jetzt schon dunkel?«, fragt Stefanie, während wir Richtung Autobahn rollen.

»Die Sonne ist gerade eben erst untergegangen«, sage ich, während ich versuche, die im Scheinwerferlicht vorbeihuschenden Straßenschilder zu entziffern. »Eigentlich war, äh, ich meine, ist heute ein toller Tag, viel Sonne, strahlend blauer Himmel, also bis gerade eben. Genau das richtige Wetter für einen Spaziergang im Djurgården.«

»Na, jetzt ist es jedenfalls zu dunkel zum Spazierengehen«, sagt Stefanie. »Bin ohnehin viel zu müde.«

Durch die Finsternis rauschen wir über die E4, Schwedens größte Autobahn, Richtung Hauptstadt. Mir selber ist der Mangel an Tageslicht in den letzten Wochen kaum aufgefallen, denn wer in Stockholm wohnt, der gleitet sanft vom hellen Sommer in die Dämmerung des Winters hinüber. Auf dem Rücksitz scheint sich wenigstens Laura bereits mit der Dunkelheit angefreundet zu haben. Sie schläft friedlich in ihrer Babyschale. Stefanie aber blickt ein wenig besorgt drein, während sie zum ersten Mal das winterliche Schweden mit eigenen Augen sieht – oder eben: nicht sieht.

Vielleicht ist sie ja einfach nur müde. Die vergangenen Monate waren schon ziemlich anstrengend. Hochschwanger musste sie ihre Wohnung in Frankfurt auflösen. Zuletzt hat sie zusammen mit der neugeborenen Laura einige Wochen bei ihren Eltern in München zwischen Koffern in einem Gästezimmer gehaust. Zuerst hatten wir erwogen, ihren Umzug noch im September oder Oktober zu bewerkstelligen. Aber Stefanie wollte gerne in München entbinden. Denn noch kann sie kein Schwedisch, und die ersten Schritte in einer fremden Sprache ausgerechnet im Kreißsaal zu tun, hielt sie für keine gute Idee. Darum ist es nun also Dezember geworden.

Natürlich habe ich Stefanie gewarnt.

»Ganz so schön wie im Sommer, als du hier warst, ist es dann nicht«, sagte ich. »Manchmal ist es ein bisschen grau. Aber an und für sich hat Dunkelheit ja auch ihren Charme.«

Ich erzählte ihr von den Gemeinden ganz oben im Norden Schwedens, von Kiruna und Haparanda etwa, die jenseits des Polarkreises liegen.

»Da gibt es überhaupt kein Tageslicht, erst im Frühjahr wieder. Verglichen damit ist es in Stockholm gleißend hell.« Ich dachte mir, solche Bemerkungen würden Stefanie vor dem Umzug in die Fremde ein wenig aufmuntern. Aber irgendwann kurz nach Lauras Geburt nahm mich meine Schwiegermutter dann einmal besorgt beiseite. Ob ich nicht vielleicht ihre UV-Lampe mit einpacken möchte, fragte sie. Für das Baby. Das bräuchte schließlich – so hatte sie in einem Buch gelesen – für seine Entwicklung dringend jenes Sonnenlicht, das in Schweden offenbar sehr rar sei, wenn sie mich da recht verstanden habe.

Ich lehnte das Angebot natürlich rundweg ab.

»Schwedische Kinder haben doch auch keine solchen Lampen, und trotzdem wird aus ihnen was. Denk an Alfred Nobel oder den König zum Beispiel!«, sagte ich empört.

Dann aber meldete sich in mir bereits der Journalist zu Wort: Bist du dir ganz sicher mit der Lampe? Vielleicht haben sie ja in Kiruna doch welche, wäre doch eine schöne Recherche für die nächste Lappland-Reise? Dieses Gespräch machte mir jedenfalls klar, dass Stockholm und München doch sehr weit auseinanderliegen und dass Schweden für viele Deutsche ein eher exotischer Ort ist, den sie vor allem aus kitschigen Vorabend-Serien und Kinderbüchern kennen. Auf ihrer inneren Landkarte würden sie Stockholm wohl irgendwo zwischen Entenhausen, Lummerland und der Hütte von Väterchen Frost verorten. Wenn Stefanie und ich daheim er zählten, dass wir bald nach Schweden zögen, dann bekamen wir manchmal geradezu unglaubliche Geschichten über unsere neue Heimat zu hören – Märchen ebenso wie Schauermärchen.

Es war einmal ein Dorf namens Bullerbü im beschaulichen Königreich Schweden … – so begann das Märchen. Das Schauermärchen erzählte eine ganz andere Geschichte, kündete von einem finsteren, unwirtlichen Land – man könnte es Dunkelschweden nennen. Zu diesen beiden Geschichten gehören auch zwei Arten von Menschen.

Da sind zunächst einmal die Mittelmeer-Fetischisten, die ihren Urlaub immer im sonnigen Süden verbringen, hoffnungslos überfüllte Strände für einen Ausdruck mediterraner Geselligkeit halten und selbst ihre Frühstücksflocken noch mit (kaltgepresstem) Olivenöl begießen. Sie bringen ihre Abneigung gegen alles Nordische oft sehr unverhohlen zum Ausdruck.

»Stockholm? O Gott, das ist doch sicher verdammt kalt!«

Und wenn wir sie dann – der Höflichkeit halber – auf einen Besuch einladen, bekommen wir zu hören: »Äh, also für diesen und nächsten Sommer haben wir schon unseren Toskana-Urlaub gebucht. Und außerdem: Ist das nicht sehr teuer? Ich habe gehört, die Schweden zahlen achtzig Prozent Steuern.«

In der Vorstellung des Mittelmeer-Fetischisten ist Schweden eine Art Mini-Sibirien: karg, kalt, grau und in seinem Kern immer noch tief sozialistisch. Die Menschen, die dieses Dunkelschweden bevölkern, sind stumm und verschlossen. Der Mangel an Licht hat sie erbleichen lassen. Schwere Depressionen peinigen sie. Diese bekämpfen sie mit großen Mengen Fusel, der meist selbst-gebrannt und von so schlechter Qualität ist, dass die Leute reihenweise erblinden. Gut, das soll auch schon einmal im Türkei-Urlaub vorkommen; doch ein solcher Einwand bleibt ungehört, kommt doch erschwerend hinzu: Das vom Rausch umnebelte Dasein der bedauernswerten Dunkelschweden wird von einer zentralistischen Regierung gelenkt, die keine Gelegenheit auslässt, die ohnehin schon drückenden Steuern weiter in die Höhe zu treiben und ihre Bürger mit immer neuen Vorschriften zu gängeln.

Na gut, das ist vielleicht ein bisschen zugespitzt. Ganz so düster stellen sich vielleicht nur wenige das Land jenseits der Ostsee vor. Aber mit einzelnen Elementen dieses Klischees wurden wir vor unserem Umzug immer wieder konfrontiert. Und als mir die UV-Lampe angeboten wurde, da merkte ich, dass auch meine Schwiegereltern gewisse Vorbehalte gegen den neuen Wohnort von Tochter und Enkelin hatten. Das hatte ich mir und meinem Gerede vom »Charme der Dunkelheit« wohl auch ein bisschen selbst zuzuschreiben.

Um meine Schwiegereltern zu beruhigen, empfahl ich ihnen, sich doch sonntagabends die Inga-Lindström-Filme im ZDF anzuschauen (ich fürchte allerdings, sie sahen sich stattdessen die verwesten Leichen an, mit denen Kommissar Beck und Kollege Wallander zu tun haben, und deren Mörder meist bei Regen und Nebel gefasst werden). Ich erzählte die restlichen Tage bis zu meiner Abreise nur noch von den Sonnenseiten Schwedens. Ich schwärmte von der phantastischen Inselwelt des Stockholmer Schärengartens, vom großzügigen Wohlfahrtssystem und den niedlichen kleinen Sommerhäusern, deren rote Holzfassaden und weiße Fensterrahmen sich immer im klaren Nass eines Sees spiegeln. Natürlich vergaß ich nicht die drolligen Elche, die endlosen Wälder und den herrlichen Sommer zu erwähnen – wenn es fast die ganze Zeit über taghell ist und die schwedischen Kinder stundenlang draußen in der freien Natur spielen. Ich erzählte also die Geschichte von Bullerbü. Das beruhigte meine Schwiegereltern zumindest so weit, dass sie Tochter und Enkeltochter gen Norden ziehen ließen – sogar ohne UV-Lampe.

Bullerbü, das von Astrid Lindgren erschaffene idyllische Dorf mit den glücklichen Kindern, ist das Gegenstück zu Dunkelschweden, und es begegnet uns vor unserer Abreise mindestens ebenso häufig.

»Ihr zieht nach Schweden? Toll, da ist alles viel lockerer als bei uns«, ist die typische Reaktion eines Bullerbü-Romantikers. »Wir fahren ja im Sommer gerne nach Småland, an diesen See, kennt ihr den vielleicht? Da ist es herrlich, und keine Menschenseele weit und breit. Und Elche gibt es dort.« Der Bullerbü-Romantiker ist das Gegenstück zum Mittelmeer-Fetischisten. Kälte und Regen können dieser Spezies des deutschen Urlaubers nichts anhaben. Widrigkeiten wie den Hagelschauer beim Kanuausflug oder nächtliche Attacken größerer Mückenschwärme erträgt der Bullerbü-Romantiker mit leuchtenden Augen und in dem Bewusstsein, dass er hier Mutter Natur endlich einmal ganz nahe sein darf. Und er hat gegenüber dem Mittelmeer-Fetischisten einen Vorteil: Er kennt das Land – wenn auch nur aus dem Som merurlaub in Provinzen weitab der großen Städte. Er liebt Schweden deshalb, weil es so vertraut ist, in vielem an Deutschland erinnert, aber eben ohne all die Dinge, die ihn an seiner Heimat stören. Der Schriftsteller Aris Fioretos, der jahrelang als Kulturattaché an der Schwedischen Botschaft in Berlin gearbeitet hat, formulierte es einmal so: »Schweden scheint das zu sein, was der Deutsche morgens am liebsten im Spiegel sehen würde, wenn er oder sie sich die Zähne putzt. Soll heißen: Deutschland ohne die belastende Geschichte des

20. Jahrhunderts – ein Land mit unzerstörter Natur, funktionierendem Sozialstaat und einem gesunden Sinn für Kollektivismus.« Diese Sätze werden gern und oft zitiert. Denn die Schweden genießen diese Bewunderung. Und einige von ihnen sind auch ein wenig eitel – vor allem jene, die in der Hauptstadt Skandinaviens wohnen. Aber natürlich wissen alle, dass es sich bei diesem Schwedenbild um eine Projektion der Deutschen handelt. Denn der Alltag der meisten Skandinavier hat natürlich nur wenig mit Bullerbü zu tun. Für so manchen deutschen Touristen dagegen gibt es die sagenhafte Landidylle aus Astrid Lindgrens Geschichten wirklich.

Und warum auch nicht? In den meisten Klischees steckt ja ein wahrer Kern. Deswegen erwarten Touristen in Bayern Lederhosen und Maßkrüge – und von Schweden erwarten sie eben, dass es irgendwo ein bisschen etwas von der heilen Welt aus den berühmten Kinderbüchern bereithält.

Wir sind da übrigens keine Ausnahme, denn im Grunde sind wir natürlich auch Bullerbü-Romantiker. Sonst wären wir wohl kaum Hals über Kopf mit unserer Neugeborenen hierher gezogen. Auch ich kannte meine neue Heimat bislang vor allem aus Sommerurlauben auf dem Land. Denn meine Mutter stammt zwar aus Stockholm, aber meine Ferien habe ich als Kind stets in einem Fischerdorf im südlichen Schonen verbracht. Dort besaßen meine Großeltern ein Ferienhaus, und das war mein persönliches Bullerbü: ein endloser sonniger Strand mit feinstem Sand, ein Hafen, an dessen Kaimauer kleine Boote schaukelten, ein Garten mit alten Apfelbäumen, der Geruch von Ostsee und Terpentin im Atelier meiner »Mormor« – meiner Großmutter, die Malerin war. Ach ja: Einmal haben wir auch einen Elch gesehen. Wir hatten aber Glück: Mein Vater konnte unseren Saab gerade noch um das massige Tier herumlenken.

Stefanie habe ich schon oft von meinem Schweden erzählt. Und so kommt es, dass auch wir bei unserem Umzug nach Skandinavien Astrid Lindgren im Gepäck und eine Menge wunderbarer Bullerbü-Bilder im Kopf haben. Nun sind in Bullerbü die Flüsse immer sauber und voller Fische, der Himmel ist blau, auf sonnenbeschienenen Wiesen fressen freundliche Kühe saftiges Gras. Die Bäume in den Gärten sind grün, und ihre Zweige tragen schwer an Kirschen und Äpfeln. Klar: Auch in Bullerbü wird es alljährlich Winter. Aber die Winter sind weiß und flockig. Dick wie Watte liegt der Schnee auf den roten Holzhäusern, die Kinder fahren Schlitten oder flitzen mit Schlittschuhen über die zugefrorenen Seen, bauen Schneemänner, und wenn sich die Dunkelheit über das Land senkt, dann werden Äpfel am Kamin gebraten.

»Hat es hier eigentlich noch gar nicht geschneit?«, fragt Stefanie ein wenig enttäuscht.

Wir haben mittlerweile den Flughafen und die Autobahn hinter uns gelassen und sind in der Stadt angekommen. Der Feierabendverkehr, der um diese Zeit am dichtesten ist, hat unsere Fahrt auf Schritttempo verlangsamt.

»Leider nein, bisher hat es nur geregnet, es war einfach zu warm«, sage ich, während sich unser Golf durch die Lichtkegel der Laternen schiebt. Der Stockholmer Winter, das habe ich mittlerweile gelernt, ist am allerschlimmsten, wenn die Kälte ausbleibt. Denn ohne Schnee wirkt die Dunkelheit noch bedrückender. Die Gehsteige sind grau. Die Grünstreifen matschbraun. Die Bäume kahl. Es regnet. Und wenn es nicht regnet, dann legt sich binnen weniger Stunden ein Schmutzfilm über die Autos. Der kommt von dem Feinstaub, den die Winterreifen der schwedischen Fahrzeuge vom kahlen Asphalt abrubbeln und in die Luft wirbeln.

Die Schweden fahren gerne mit Spikes – das sind kleine Eisenspitzen im Profil der Reifen, und damit bleiben selbst große Volvos auf den eisigen Straßen des Nordens haften wie eine Pistenraupe am Skihang. In Lappland mag »Dubbdäck«, wie die gespickte Bereifung heißt, ein Segen sein. In den Großstädten der südlichen Hälfte Schwedens – und dazu zählt auch Stockholm (!) – sind die Reifen ein Fluch. Denn in der Hauptstadt bleiben die Straßen auch im Winter meist schnee- und eis frei, und die Spikes bearbeiten darum monatelang nackten Asphalt. Außerdem radieren sie bereits nach kurzer Zeit jede Fahrbahnmarkierung weg, so dass sich nur sicher zurechtfindet, wer im Sommer Hinweise wie Rechts abbiegepfeile und Mittelstreifen auswendig gelernt hat. Ab dem 1. November – dem Beginn der allgemeinen Winterreifenpflicht (ja, zugegeben, Schweden ist tatsächlich ein wenig zentralistisch) – ist das Rattern der kleinen Metallnoppen auf den Straßen unüberhörbar. An trockenen Tagen legt sich dann eine Staubglocke über die Innenstadt. Und auf den Lokalseiten der Zeitungen debattieren alljährlich Politiker, Beamte des Straßenbauamts und Autofahrer aufgeregt über die Vor- und Nachteile eines Dubbdäck-Verbots. »In Norwegen gibt es das schon längst«, heißt es dann – denn ähnlich wie die Deutschen oft Schweden als Modell für alles Mögliche heranziehen, blicken die Schweden zu den westlichen Nachbarn hinüber, wenn sie nach einem Vorbild suchen. Und ähnlich wie in Deutschland, so finden sich auch in Schweden bei solchen Diskussionen stets eine Menge Gründe dafür, warum das Vorbild gerade in diesem einen Punkt nicht kopiert werden kann. In Schweden, dem Land der Saabs und Volvos, beharren die Autofahrer jedenfalls seit Jahren standhaft auf den angeblich supersicheren Spike-Reifen. Es könnte ja doch einmal glatt werden. Die Debatte endet alljährlich mit einem allgemeinen Aufschrei der Empörung und dem anschließenden Einlenken des Straßenbauamtes. Neuerdings verschickt die Behörde immerhin mutig Broschüren, in denen sie die Autofahrer darüber aufklärt, dass es auch Winterreifen ohne Nieten gibt. Solche wie wir sie aus Deutschland kennen, die sind für das Stockholmer Wetter völlig ausreichend.

Mit einem kräftigen Stoß Wischwasser versuche ich ein Guckloch in die verschmierte Scheibe zu spritzen. Ich beschließe, Stefanie das mit dem Feinstaub erst einmal nicht zu erzählen. Schließlich ist es ihr erster Tag. Und weil der Stau sich bald auflöst, sind wir auch schon kurze Zeit später zu Hause, in unserer Zweizimmerwohnung im schicken Stadtteil Östermalm. Die Wohnung ist ein Glücksfall, zentral gelegen, gleich an der UBahn-Station und nicht weit von einem Park entfernt. Vom Wohnzimmer aus kann man sogar ein Stückchen Ostsee sehen: Dort ist der Freihafen, wo die großen Finnlandboote anlegen. Ich habe die Wohnung von einer Bekannten meiner Tante gemietet. Ohne Vitamin B kann es in Stockholm sehr schwierig sein, eine Bleibe zu finden. Das sollten wir schon bald schmerzlich erfahren.

Vor Stefanies Ankunft habe ich großreinegemacht und unser Heim babygerecht eingerichtet. Mein Schreibtisch dient nun im Bad als Wickeltisch, neben unserem Doppelbett im Schlafzimmer habe ich ein kleines Gitterbett für Laura aufgestellt. Es scheint ihr zu gefallen – und schon bald schläft sie tief und fest. Stefanie bewundert nach dem Auspacken das vorweihnachtliche Stockholm, das von unserer warmen Stube im sechsten Stock aus schon bedeutend einladender aussieht als noch vor kurzem durch die schmutzige Scheibe des Golfs.

»Schau, die vielen Lichtlein in den Fenstern«, ruft Stefanie. »Und alle haben die gleichen. Ob man die mit dem Mietvertrag gleich mitbekommt?«

Tatsächlich stehen in der Adventszeit in fast allen Fenstern Stockholms – sogar in jenen von Toiletten und Bä dern – pyramidenförmige Lichterbögen. Eine Verordnung gibt es dazu aber bislang noch nicht, zumindest weiß ich nichts davon. Der Weihnachtsschmuck gehört für viele Schweden trotzdem ebenso zum Winter wie die Spikes. So kommt es, dass im Dezember die ganze Stadt blinkt und leuchtet. Und die langen, finsteren Nächte bringen die Dekoration erst so richtig zur Geltung.

Wir beschließen, von unseren neuen Landsleuten zu lernen und auch unsere Wohnung mit Lampen und Lämpchen zu verschönern. Noch an diesem Wochenende wollen wir mit der Skandinavisierung unsere Familie Ernst machen. »Lass uns gleich morgen zu Ikea fahren!«, sagt Stefanie, als wir abends im Bett liegen.

Wo sollte es auch sonst seinen Anfang nehmen, denke ich.

Am 28. September 1946 hatte es König Gustav V. besonders eilig, von seinem Lustschloss Tullgarn wieder nach Hause zu kommen. Vielleicht befand er sich auch einfach nur in einem Geschwindigkeitsrausch. Die Männer aus dem Herrschergeschlecht der Bernadottes sind noch heute dafür bekannt, dass sie schnelle Autos lieben und hin und wieder ein bisschen flotter unterwegs sind, als die Polizei erlaubt. Gustav V. jedenfalls soll an jenem Septembernachmittag 1946 vom Beifahrersitz aus seinen Chauffeur mächtig angefeuert haben, damit der das Gaspedal kräftig gegen das Bodenblech des königlichen Cadillacs presste. Das schwere achtzylindrige Gefährt kam so sehr auf Touren, dass es beim Stockholmer Vorort Huddinge aus einer scharfen Kurve flog und im Graben landete. Der Regent, damals bereits ein älterer Herr, kletterte ungerührt aus dem Wrack und zündete sich eine Zigarette an. Ein Zeitungsreporter, der zufällig vorbeikam, bannte die Szene auf Zelluloid. Und damit hatte das Königreich eine Geschichte, die immer noch gerne erzählt wird.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!