Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Molodaya Gvardiya Publishing House

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Жизнь замечательных людей

- Sprache: Russisch

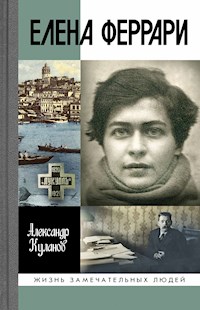

Ее звали Люся Ревзина, Ольга Голубовская, Елена Феррари. Еще имелись оперативные псевдонимы — «Люси», «Ольга», «Ирэн», были, вероятно, и другие. Мы знаем о ней далеко не всё, но и то, что установлено, заставляет задуматься. О том, например, какое отношение имела эта эффектная женщина с библейскими глазами к потоплению в 1921 году яхты генерала Врангеля «Лукулл», с легкостью приписанному на ее счет журналистами. И о ее роли в вербовке агентов для группы Рихарда Зорге в Токио. И о том, кем же она была на самом деле: террористкой, которую арестовывала ЧК еще в 1919-м, «преданным делу партии» агентом разведки или одной из последних поэтесс Серебряного века, дружившей с Горьким? Разочаровалась ли она в своем творчестве или принесла талант в жертву оперативной работе? И, возможно, главное: надо ли искать в ее судьбе подтверждения расхожей фразы «совпадений не бывает» или списать все несчастья на волю злого рока, без подозрений на заговор?..

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 479

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Александр Куланов

ЕЛЕНА ФЕРРАРИ

МОСКВАМОЛОДАЯ ГВАРДИЯ2021

ИНФОРМАЦИЯОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Куланов А. Е.

Елена Феррари / Александр Куланов. — М.: Молодая гвардия, 2021. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1874).

ISBN 978-5-235-04629-0

Ее звали Люся Ревзина, Ольга Голубовская, Елена Феррари. Еще имелись оперативные псевдонимы — «Люси», «Ольга», «Ирэн», были, вероятно, и другие. Мы знаем о ней далеко не всё, но и то, что установлено, заставляет задуматься. О том, например, какое отношение имела эта эффектная женщина с библейскими глазами к потоплению в 1921 году яхты генерала Врангеля «Лукулл», с легкостью приписанному на ее счет журналистами. И о ее роли в вербовке агентов для группы Рихарда Зорге в Токио. И о том, кем же она была на самом деле: террористкой, которую арестовывала ЧК еще в 1919-м, «преданным делу партии» агентом разведки или одной из последних поэтесс Серебряного века, дружившей с Горьким? Разочаровалась ли она в своем творчестве или принесла талант в жертву оперативной работе? И, возможно, главное: надо ли искать в ее судьбе подтверждения расхожей фразы «совпадений не бывает» или списать все несчастья на волю злого рока, без подозрений на заговор?..

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

16+

© Куланов А. Е., 2021

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2021

Никто не умеет загнивать всем коллективом незаметнее разведчиков. Никто так охотно не отвлекается на второстепенные задачи. Никто не знает лучше, как создать иллюзию загадочного всеведения и за ней спрятаться. Никто не умеет так убедительно делать вид, будто смотрит свысока на эту публику, которой ничего другого не остается, как платить по самым высоким расценкам за разведданные второго сорта, а их прелесть не в том, что они объективно ценные, но в том, что процесс их получения окутан готической таинственностью.

Джон Ле Карре «Голубиный туннель: Истории из моей жизни»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я взялся за эту биографию сразу после того, как принял решение биографий больше не писать. Из этого понятно, что мое обращение к судьбе Елены Феррари стало случайным и «случайность», возможно, главное слово в этой книге. Несколько раз во время работы люди в погонах с нажимом и пафосом говорили мне: «Вы верите в случайности? Я — нет». После чего наотрез отказывались объяснить, как иначе можно трактовать бесконечные совпадения, из которых оказалась не связана — нет — выкована жизнь женщины, взявшей себе звонкий металлический псевдоним: Елена Феррари. Попытка реконструкции ее биографии для меня самого оказалась тем более неожиданной, что до сих пор все мои работы так или иначе были связаны с одной темой — с Японией. Ничего не поделаешь: я занимался изучением этой страны много лет, продолжаю делать это и теперь. Новая героиня не была с Японией связана никак (или почти никак, но это выяснилось позднее, по ходу написания книги). Так что же это оказались за обстоятельства, заставившие меня снова включить компьютер или, образно говоря, взяться за перо?

Летом 2019 года я прочитал книгу Алисы Аркадьевны Ганиевой «Ее Лиличество Брик на фоне Люциферова века». История возлюбленной Маяковского сразу же напомнила мне биографию другой женщины из той же эпохи и тоже расположившейся в опасной близости от Люциферова трона — Агнессы Мироновой. Судьбу жены высокопоставленного чекиста изложила несколько лет назад Мира Мстиславовна Яковенко, а ее дочь Ольга Игоревна подарила мне экземпляр первого издания книги. По большому счету оба повествования — и «Агнесса», и «Ее Лиличество…» об одном и том же — о женщинах, попавших в круговорот очередной кошмарной эпохи и всеми силами пытающихся выжить за счет доступных им способов и приемов: красоты (пока есть), очарования (держится дольше), врожденного умения очаровывать мужчин (совершенствуется с годами). Обе добились успеха: они выжили. Выжили, пережив всех своих защитников и вспоминая о них десятилетия спустя. Так совпало (в первый раз!), что пока я читал о Лиле Брик и перечитывал мемуары Агнессы Мироновой, на глаза мне попалось подаренное другом издание, посвященное столетию военной разведки — знаменитого ГРУ: дорого выглядящий фолиант со множеством фотографий и минимумом текста. Причем, поскольку с иллюстрациями в этой системе всегда проблемы — что показывать, если все сплошь секретно? — то портреты одних и тех же разведчиков оказались воспроизведены в ней по нескольку раз. Как будто для того, чтобы приковать к ним чье-то внимание. Получилось.

С одной страницы за другой на меня смотрела женщина с иконописным ликом, огромными глазами Мадонны и красивым именем: Елена Феррари. Тут же разъяснялось, что это псевдоним — то ли оперативный, то ли литературный. Настоящее же ее имя Ольга, и снова «то ли»: Ревзина, Голубева, Голубовская, Голубковская. Заинтригованный, я немедленно отправился в интернет и обнаружил сразу две статьи, посвященные многоликой «мадонне», явно служившие первоисточниками для всех остальных опусов о ней. Израильский литературовед Лазарь Соломонович Флейшман отнесся к Феррари так внимательно, что, «вытащив» из темы все, что в его положении и в данном формате было возможно, практически составил конспект для будущих исследователей ее биографии и творчества. В его изложении Елена Феррари предстала передо мной героиней, в революцию и разведку попавшей случайно. На самом деле она мечтала стать знаменитой поэтессой, но не вышло. Хотела, но так и не сумела воспользоваться покровительством своих маститых знакомых — Максима Горького и Виктора Шкловского.

Историк военной разведки Владимир Иванович Лота, используя материалы Флейшмана и рассекреченные документы своего ведомства, писал о Феррари, наоборот, в первую очередь как о разведчице и исключительно в превосходной степени, с пиететом и нескрываемым восхищением. Подход для корпоративных отношений естественный. Вот только чтό стояло за таким отношением с точки зрения фактологии, понять было сложно. К сожалению, мне уже не раз приходилось читать не только книги, но и рассекреченные документы по истории разведки, из которых явствовало: мало где образ и реальность расходятся настолько сильно, как в этой, крайне интимной, сфере политической жизни общества. К тому же из статьи Лоты можно было сделать вывод, что благодаря неординарным профессиональным качествам Феррари к этой женщине с особым уважением относился глава Разведывательного управления Красной армии Семен Петрович Урицкий, и это показалось мне важным совпадением.

«Секреты выживания в Люциферов век Агнессы Мироновой, Лили Брик и Елены Феррари» — примерно с таким настроением подходил я к идее новой книги, и сам псевдоним главной героини подталкивал автора к тому, чтобы, не особенно напрягаясь, изготовить совсем небольшую, по возможности остросюжетную и не изнуряющую читателя биографию красивой женщины, шпионки и поэтессы, жившей в не самый подходящий для раскрытия ее талантов момент истории. Сам собой возник вполне «продаваемый» заголовок: «В погоне за Красной Феррари», что окончательно укрепило меня в мысли: надо писать.

Я уже отправился по архивам, уже начал собирать материалы, когда издательство «Молодая гвардия», где я случайно рассказал об этой истории, тут же предложило отказаться от длинных заголовков и писать сразу для серии «Жизнь замечательных людей». Автор встал в тупик.

«ЖЗЛ» с советских времен служила для меня образцом не столько добросовестного подхода авторов к изучению и воспроизведению биографии своих героев (в детстве я об этом не задумывался, а сейчас понимаю, что мир устроен сложнее, чем казалось тогда), сколько примером тщательного выбора самих героев. Павленковский[1] вариант серии, основанный в 1890 году и оборванный в 1924-м, имел преимущество: в распоряжении первых авторов был обширный список великих людей прошлого — от Колумба до Некрасова и далее. Оспаривать справедливость выбора подобных личностей вряд ли приходило кому-то в голову, а простор для отбора выглядел поистине неохватным. После воскрешения усилиями Максима Горького серии в 1933 году корабль «ЖЗЛ» получил неизбежный идеологический крен, но основной павленковский курс не сменил. Главная проблема заключалась теперь в уровне новых авторов, и сам Горький в апреле 1933 года сетовал и негодовал в письме своему старому приятелю, бывшему сормовскому социал-демократу, ставшему литературоведом, Василию Алексеевичу Десницкому: «Не помню — предлагал ли я тебе помочь делу издания серии “Жизнь замечательных людей”? Возьмись, В. А., за это дело! Я забраковал уже с десяток рукописей, — отчаянно плохо и малограмотно пишутся биографии! Старый чорт, возьмись!» В конце концов Горький добился своего. Пусть не стараниями Десницкого, но со временем в серию придут роскошные авторы, такие как Михаил Булгаков, например, но… герои — кто они теперь? Кем должны быть эти самые «замечательные люди»? Безупречными рыцарями, носящими, как латы, идеалы, близкие каждому поколению читателей? Учеными? Святыми? Персонажами легенд? Сам Горький не оставил нам по этому поводу точных рекомендаций. И все же я думаю, он сильно удивился бы, если бы узнал, что новым героем серии «ЖЗЛ» стала его старая знакомая Елена Константиновна Феррари.

В рассуждениях о том, кем могут быть эти самые «замечательные люди», нередко присутствует цитата из поэмы Маяковского «Хорошо!». Мол, это должны быть такие герои, чтобы можно было рекомендовать их «юноше, обдумывающему житье, решающему, делать жизнь с кого…». Но у этих строчек есть финал — всем финалам финал: «…скажу, не задумываясь — “Делай ее с товарища Дзержинского”». Да, это было такое время, такая специфическая эпоха, и Максим Горький, вероятно, ничего не имел против биографии «железного Феликса» в «ЖЗЛ». Но можно ли сказать молодому читателю «делай свою жизнь с товарища Феррари»? Да и сама по себе тема разведки, тайных служб, чекистов — модная и актуальная во все времена, достойна ли она становиться фоном для биографий героев почетной серии в принципе? Наверное, ответ у каждого читателя, у каждого автора найдется свой, и далеко не все скажут «да, такое может быть», но… Несколько лет назад литературный критик Олег Демидов в статье, посвященной чекисту-террористу Якову Григорьевичу Блюмкину, обмолвился: «С таким наплывом биографий шпионов остается ожидать, наверное, появления жизнеописания Елены Феррари — авантюристки, советской разведчицы и поэтессы… Пора бы». Пора пришла.

«ЖЗЛ» давно уже — «Жизнь заметных — примечательных — людей», а дальше уж кому кто больше нравится: кому «Сталин», а кому «Иисус Христос». Ничего не поделаешь, государственных издательств больше нет, а рынок сам диктует, что ему надо, и читатели теперь решают, чтό им покупать. Главным критерием попадания в серию стал масштаб личности кандидата — без оценки, без колористики. Но удовлетворяет ли этому условию Елена Феррари? Насколько она, если не замечательный, то хотя бы заметный человек?

Ответ на этот вопрос кажется простым. Версия биографии этой женщины, изложенная Владимиром Лотой с опорой на ведомственные документы и литературоведческое исследование Лазаря Флейшмана, стала не только канонической, но и чрезвычайно популярной. Еще бы — она основана на двух важных моментах, якобы случившихся в жизни Елены Константиновны: блестящей диверсии, приведшей к гибели врангелевской яхты «Лукулл» в 1921 году, и дружбе с Максимом Горьким. Интернет полон статьями на эту тему, в которых один автор старательно дополняет выдумки другого. Появилось залихватское художественное произведение с налетом декадентского эротизма, эксплуатирующее захватывающую дух историю «авантюристки, советской разведчицы и поэтессы». А когда уже наполовину была написана книга, которую вы держите в руках, отдельным изданием вышла подробная работа Владимира Лоты на ту же тему. В нее, развернутую из старой статьи, оказались включены важные исторические документы, имеющие прямое отношение к нашей героине и до сих пор недоступные гражданским историкам. Сами по себе они являются исключительно ценным материалом для исследования. Но текст, обрамляющий эти материалы, содержит порой столь серьезные противоречия, что вызывает серьезное недоумение: как же все-таки было на самом деле? Практически одновременно с этой публикацией на экранах страны грянул художественный телесериал — не о реальной Елене Феррари, но все про ту же роковую красотку (правда, почти вдвое прибавившую в возрасте) — губительницу флота и разбивательницу сердец с помощью отточенной рифмы и ассонанса.

Приходится признать: героиня явно стала настолько популярна, что заслужила себе место в серии «ЖЗЛ». Неясным оставалось только одно: ее подлинная биография. Кем была эта женщина? И насколько прав был я, держа поначалу в голове ее образ, сопряженный с образами Агнессы Мироновой и Лили Брик? Очевидно, что ответы на эти вопросы неразрывно связаны между собой. В попытках найти их я переходил из архива в архив, отправлял запросы, был обрадован и разочарован полученными сведениями и отказами, ругался с представителями некоторых ведомств и удивлялся памяти родственников героини, получал ценные советы от историков и литературоведов. Медленно, мельчайшими шажками, набивая обидные шишки, то и дело сворачивая в тупики и вынужденно возвращаясь обратно, теряя время и обретая знания, я продвигался вперед по темному и извилистому коридору прошлого.

Уже в начале пути выяснилось, что и мое собственное, и более ранних авторов представление о том, кто такая на самом деле Елена Феррари, как складывалась ее подлинная биография и действительно ли она совершила те подвиги, что ее прославили в веках, в значительной мере основано на пересказах слов одних людей другими людьми. Не раз и не два, пока я разбирался с этим «испорченным телефоном», в памяти всплывал бородатый анекдот:

— Хаим, я слышал: вы выиграли миллион в лотерею! Это правда?

— Не совсем.

— Что значит «не совсем»?

— Ну, во-первых, не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И, в-третьих, не выиграл, а проиграл.

Оказывается, самые авторитетные источники, которым принято доверять безоговорочно и беспроверочно, имели странную тягу к неуемному фантазированию, а в случае с нашей героиней их маниакально тянуло создавать о ней сказки. В то же самое время подлинных, не ангажированных и поддающихся перепроверке воспоминаний — да хоть каких-нибудь — не оставил почти никто. Она годами общалась со знаменитыми писателями, поэтами, художниками, входила в различные творческие организации, выступала на вечерах, издавала книги, писала картины, но клише воспоминаний коллег о ней лапидарно до обидного: «какая-то Феррари». Почему так получилось? Как это могло произойти? Нет ответа. История «Красной Феррари» вообще переполнена загадками, не находящими никаких документально подтвержденных объяснений: путаная история большевистско-анархистского подполья и партизаны, которые не партизанили, казусы «Лукулла» и сына Шкловского, одновременная работа в Берлине и в Париже, в Париже и Риме, двойная вербовка Вукелича и две «Ольги» с аппендицитами в одной резидентуре… — обо всем этом узнает читатель, решивший пройти с автором до конца истории. А сколько в ней еще таких загадок, о которых мы пока просто не знаем…

Более десяти лет своей жизни Елена Константиновна Феррари отдала советской военной разведке. Абсолютное большинство материалов почти столетней давности о ее (да и не только ее) деятельности в этой службе до сих пор засекречено. Но даже то, что известно — а это, как правило, сведения, связанные с ее начальниками, — заметно мифологизировано. Сегодня принято считать, что все руководители тайных служб тех времен были «гениями разведки», а их подчиненные сплошь и рядом — «настоящие мастера шпионажа». Увы, если средний уровень образования в стране был близок к церковно-приходской школе, если у многих командиров и начальников в секретных ведомствах не хватало знаний, чтобы без ошибок написать элементарное письмо или заполнить анкету, то можно ли поверить в то, что они были в состоянии грамотно руководить огромной, сложной, неординарной организацией? Можно ли доверять кадровикам, которые, к примеру, записывали данные о знании иностранных языков разведчиками с их же слов, не в силах проверить их, поскольку ни они сами, ни кто-либо вокруг не знали вообще никакого языка? А ведь это было обычной ситуацией для 1920-х годов (и если бы только для них). Неудивительно, что Елена Феррари, действительно имевшая настоящий лингвистический талант (и этому как раз есть подтверждения), побывавшая в Европе еще до революции, не лишенная литературного дарования, чувствовала себя неуютно в компании коллег, хотела выделиться и со временем становилась все более и более амбициозной, мнительной и раздраженной женщиной.

Монотонная трескотня бывших завхозов от разведки, секретчиков и кадровиков, строчивших пустейшие мемуары о своем «пути в профессии», и их романтично настроенных фанатов сплела настоящий кокон — мягкий и непроницаемый — вокруг подлинной истории советской тайной службы, которая на самом деле вряд ли хуже или лучше любой разведки мира. «Готическая таинственность» и высокомерная убедительность, о которых так точно написал бывший британский шпион Дэвид Корнуэлл, он же знаменитый писатель Джон Ле Карре, чьи слова вынесены в эпиграф к этой книге, часто прикрывали безграмотность, невежество и карьеризм, стоившие жизни и свободы многим настоящим разведчикам прошлого. Собирая материалы о Елене Феррари, я то и дело вступал в описанный в самом начале диалог относительно веры и неверия в случайности совпадения и всякий раз получал обескураживающий ответ: «Ничего не известно. Никаких подтверждений этому нет, но разве бывают такие совпадения? Вы в это верите?»

Должен огорчить часть потенциальных читателей: я скорее готов поверить в случайности, которые правят миром, чем стать адептом секты конспирологов, и считаю, что каждый здравомыслящий историк меня поддержит: факты важнее веры. Этого правила я старался придерживаться во время написания книги о Елене Феррари, и оно же заставляло меня неоднократно менять внутреннее отношение к своей героине. Надеюсь, это был путь к объективности. По той же самой причине я тщательно старался избегать собственных соблазнительных фантазий в стиле «И тогда Ольга со всей ясностью почувствовала, что…»; «В цехе Ольга подружилась с такими же…». Откуда нам знать, что и когда она почувствовала и дружила ли она вообще с кем-нибудь, любила ли кого-то — если об этом не оставлено недвусмысленных свидетельств? С другой стороны, допустимо предложить читателям подумать вместе с автором, что она могла чувствовать или думать в какие-то моменты — это раскрывает авторское отношение к героине, и нормально, если читатель в чем-то будет не согласен с автором. Я старался соблюдать это и еще одно условие: если мне казалось, что отсутствие документов и уникальность ситуации позволяют строить какие-то версии относительно того или иного события, то пытался по возможности четко и определенно указывать на это читателю: «возможно», «не исключено», «есть версия, что…» и т. д.

К счастью, в любой организации, включая спецслужбы, встречаются не только поэты и писатели (почему-то литературная деятельность особо привлекательна для братии бывших шпионов), но и просто хорошие, умные, честные люди. Некоторые из них помогали и мне, за что я им крайне признателен. И, раз уж зашла речь о благодарностях, с большим удовольствием я говорю отдельное спасибо моему уже много лет бессменному личному редактору и помощнику — Марии Николаевне Бересневой, которой новая тема позволила особенно эффективно применить свои профессиональные знания историка и любителя поэзии. Я также искренне и глубоко благодарю всех, кто помог мне в изысканиях по этому непростому делу. Тех, кто немного подтолкнул в нужном направлении, родственникам Елены Феррари, для которых она прежде всего любимая и несчастная «тетя Люся» и которые раскрыли для меня семейные архивы, позволив почувствовать сопричастность к этой, очень личной для них, истории. Тех, кто переводил с неведомых мне языков, кто просто помог советом.

Айя Айратовна Алиева, Николай Игоревич Герасимов, Анна Борисовна Делоне, Олег Владимирович Демидов, Анатолий Викторович Дубовик, Олег Владимирович Каримов, Мария Классен, Владимир Иванович Коротаев, Олег Анатольевич Коростелев, Никита Анатольевич Кузнецов, Татьяна Александровна Кузнецова, Павел Вячеславович Малкин, Елена Рафаэловна Матевосян, Виктор Анатольевич Миронов, Василий Элинархович Молодяков, Владимир Владимирович Нехотин, Анастасия Геннадьевна Плотникова, Галина Эдуардовна Прополянис, Габриэль Гаврилович Старфин, Юрий Хангиреевич Тотров, Ольга Владимировна Учускина-Петсалаки, Лазарь Соломонович Флейшман, Александр Владленович Шубин — спасибо вам всем!

Исторические документы и переписка приводятся так, как в оригинале, если не указано иное.

Глава первая

ЕВРЕЙКА ЛЮСЯ

Встань и пройди по городу резни,

И тронь своей рукой, и закрепи во взорах

Присохший на стволах и камнях и заборах

Остылый мозг и кровь комками: то — ОНИ…

Хаим Нахман Бялик «Сказание о погроме»[2]. 1904 год

Происхождение семьи нашей героини, корни ее генеалогического древа представляют собой довольно туманную картину, но вовсе не по причине какой-то намеренной таинственности, нарочито напускаемой спецслужбами. Будущая роковая женщина, femme fatale советской разведки, вошедшая в историю под броской фамилией Феррари, звезда резидентур Берлина, Парижа, Рима и Нью-Йорка родилась бесконечно далеко от любой столицы — в городе, малоизвестном за пределами Российской империи. Она появилась на свет 19 октября (нового или старого стиля — неизвестно) 1899 года в городе Екатеринославе (ныне — город Днепр на территории Украины), и нарекли новорожденную Ольгой Федоровной Ревзиной. В семье, среди родных и друзей нашу героиню всю жизнь звали Люсей, и со временем это имя перекочевало в протоколы спецслужб и даже в переписку резидентур, хотя и несколько измененное на французский манер: Люси.

Малая родина Люси — Екатеринослав, хотя и не гремел славой за пределами империи, для самой России был местом стратегически важным. Расположенный в самом центре Таврического края, он начал планомерно застраиваться в конце XVIII века как третья — Малороссийская, или Новороссийская (и даже назывался так одно время — Новороссийск) столица империи. Ко времени рождения Ольги город превратился в крупный промышленный и транспортный центр, связывающий железнодорожными, водными и сухими путями Криворожский железорудный бассейн, угольные шахты Донбасса, Киев и Черное море. Пять огромных металлургических заводов, не считая массы менее крупных предприятий, паровозные депо, речная пристань, электрический трамвай (третий в стране — после Киева и Нижнего Новгорода!), гимназии, реальное училище, театры и более 120 тысяч человек жителей — таким был Екатеринослав в 1899 году. И более трети людской массы, населявшей этот город, составляли евреи.

В следственном деле, заведенном на Елену Феррари Главным управлением государственной безопасности (ГУГБ) Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР в 1937 году, подшита «Анкета арестованного». Есть там, конечно, и строка «национальность», в которой содержится краткое и на сегодняшний взгляд несколько странное определение: «русская (из евреев)»1. Однако для тех лет подобная формулировка была обычной и означала, что арестованная, хотя и родилась в еврейской семье, по вероисповеданию (по крайней мере, официально) являлась православной. Возможно, была выкрестом во втором поколении, то есть дщерью перешедшего в православие иудея.

Ее фамилия — Ревзина (Ревзин) не самая редкая в Российской империи, но в Таврии она встречалась не так часто, как севернее — в еврейских местечках на территории современной Белоруссии. По одной из версий, она произошла от женского имени Ревза, что означает Роза. В целом ряде документов, касающихся нашей героини и относящихся к первой четверти ХХ века, она существует исключительно в мужском роде: Ольга Ревзин или, и даже чаще: Люся Ревзин, как если бы была иностранной. Но идиш, бывший в начале ХХ века основным языком еврейских диаспор, как раз и относится к так называемым «немецко-еврейским» языкам, а потому найти пример в Германии несложно: знаменитая немецкая коммунистка, ставшая автором идеи Международного женского дня, звалась Клара Цеткин, а не Клара Цеткина. Чтобы сравнение было более корректным вспомним наших соотечественниц: Надежду Вольпин — поэтессу, одну из подруг Сергея Есенина, Наталью Меклин — советскую летчицу, Героя Советского Союза. Проще говоря, в старом русском языке еврейские фамилии часто не имели женского рода.

В семейном архиве потомков мужа Ольги Ревзиной о ней сохранилась краткая, но характерная запись: «Был женат на Люсе-еврейке…» Ее непонятный, даже немного странный (то ли итальянский — если ее встречали за границей, то ли семитский — если отзывались о ней москвичи) облик с огромными, светлыми и печальными глазами и невероятной красоты ресницами запечатлели в своей памяти все, кто ее знал. Но дело, конечно, не только во внешности, которая позже помогала Люсе, как и сотням ее коллег-евреев из советской разведки, так удачно растворяться в массе южноевропейских жителей, и даже не в фамилии, которую она поспешила сменить при первой же возможности. Происхождение нашей героини из-за черты оседлости может оказаться чрезвычайно важным для понимания того, как формировался характер этой женщины, в каких условиях прошли ее детство и юность, понимания того, как она стала тем, кем стала, и почему, в конце концов, погибла.

В той же «Анкете арестованной» перечислены родственники Ольги Федоровны Ревзиной: «Брат — Воля Владимир Федорович — ВРИО начальника 8 отдела Разведупра, бригадный комиссар. Проживает: Каляевская, д. 5, кв. 263. Брат — Ревзин Рафаил Федорович — учащийся, проживает: завод “Майкор”, Свердловская область. Сестра: Ревзина Любовь Федоровна — учащаяся, проживает там же; мачеха Ревзина Капитолина Ивановна — инвалид, проживает там же; приемная мать Давидович Эмма Ионовна2 — зубной врач, проживает в Кисловодске, Красноармейская, 12»3.

Уже в этом списке были скрыты загадки, которые предстояло разгадать. В чем разница, к примеру, между мачехой и приемной матерью и как они обе оказались родственницами Ольги Федоровны? Почему некоторые из родственников живут в настолько отдаленных от Екатеринослава краях, что непонятно, как они могли туда попасть? Но для нас все же наибольший интерес представляет биография старшего брата Ольги — Владимира. Он родился в семье штейгера (горного мастера) Федора Абрамовича Ревзина4 (по другой версии, исходящей, как и первая, от самой Ольги Ревзиной, — в семье мещанина и механика-самоучки5) на полтора года раньше сестры — 19 февраля 1898 года6, и не в Екатеринославе, а в городе Кременчуге, расположенном выше по течению Днепра.

Кременчуг в конце XIX века — город примерно вдвое меньше Екатеринослава, но еврейская часть населения пропорционально еще более велика: около половины жителей. К сожалению, в опубликованных в интернете сведениях о горожанах семья Ревзиных не упоминается, а коммуникации с архивами Украины затруднены, так что можно только предполагать: штейгер Федор Абрамович Ревзин мог найти себе работу в этих краях, когда разрабатывался Криворожский железорудный бассейн — Кривбасс. В 1884 году сюда была проведена железная дорога и началось промышленное освоение месторождения. Важный момент: в горном деле, вне зависимости от того, каким способом ведется добыча — открытым или закрытым (шахтным), используется взрывчатка. Мы этого не знаем точно, но штейгер Федор Ревзин вполне мог оказаться специалистом и в этой, весьма своеобразной, всегда востребованной и за пределами месторождений профессии подрывника. Более того, вполне вероятно, что сам Федор родился не в Кременчуге да и Федором был не всегда. В сохранившихся ведомостях Екатеринославской мужской гимназии есть запись о неком отчисленном по причине неуплаты за обучение сыне мещанина Фриделе Ревзине, родившемся 2 июня 1874 года. Покинул гимназию указанный ученик 23 февраля 1892 года, то есть в возрасте семнадцати лет7. Если предположить, что этот Фридель Ревзин позже крестился, став Федором Ревзиным, то вполне возможно, что именно он являлся отцом Владимира и Ольги. В таком случае их переезд из Кременчуга в Екатеринослав стал возвращением на родину после того, как бывший гимназист крепко встал на ноги. Однако этой версии противоречит автобиография Владимира, написанная им в 1926 году при поступлении в Коммунистический вечерний университет имени Я. М. Свердлова. Огромный вопрос — насколько эта автобиография вообще соответствует действительности, но, так или иначе, Владимир Ревзин вспоминал (почерк его, увы, не похож на сестринский и во многих местах неразборчив):

«Отец служил в промышленных предприятиях и разных подрядах младшим… <неразборчиво>. Он с 14 лет жил самостоятельным трудом. Работал рабочим в Северо-Американских Соединенных Штатах, затем в разных странах Европы и одновременно учился в технических учебных заведениях, но кончить ему не удалось ни одного.

В России, вследствие революционной деятельности и преследования полицией, он был вынужден часто менять место и службу. В этой обстановке гонений, частых обысков и крайней нужды воспитывалась сестра (она на 1,5 года младше меня) и я.

Мать нас учила грамоте, революц… <неразборчиво>, и рассказывала о жизни революционеров.

Товарищи отца и матери тоже рассказывали о своих похождениях, которых я смутно помню. Это Негрескул (Миша)… <неразборчиво>, Зина (Лаврова), машинист… <неразборчиво>»8.

Помимо чрезвычайно упорного, и оттого несколько сомнительного, акцентирования на революционно-бедняцком происхождении (с другим в указанное заведение, скорее всего, Владимира Федоровича могли просто не принять), в этом фрагменте не могут не удивлять отсылки к знаменитым народникам XIX века. Михаил Федорович Негрескул — зять выдающегося русского революционера, одного из идеологов движения народничества Петра Лавровича Лаврова, скончался от чахотки в 1871 году, не дожив до тридцати лет9. Зинаида Лаврова — возможно, одна из его дочерей. Вряд ли Владимир Ревзин мог помнить их хотя бы смутно, и нет никаких подтверждений того, что с ними мог быть близко знаком его отец. Может быть, они упоминались в каких-то разговорах и абитуриент Ревзин ввернул громкие фамилии в автобиографию для повышения собственного «революционного» статуса? Так или иначе, любая из версий происхождения отца Елены Феррари («профессиональный народоволец» или «выкрест Фридель Ревзин») сегодня пока не подтверждена и не опровергнута. И в любом случае в 1898 году — в период между появлениями на свет сына Владимира и дочери Ольги — семья Ревзиных перебралась в Екатеринослав.

Трудно сказать, насколько переезд (возвращение?) помог семье обрести счастье. Всего через несколько лет, в 1905—1907 годах, Екатеринослав, крупнейший промышленный центр Украины, переполненный крупными заводами с многотысячными коллективами рабочих, занятых в основном на тяжелейшем металлургическом производстве, стал ареной сражений между пролетариатом и полицией в ходе первой русской революции, а затем по нему прокатились волны террора и еврейских погромов.

Строго говоря, первый крупный еврейский погром в городе был зафиксирован еще в 1883 году. Его пришлось ликвидировать с привлечением не только полиции, но и регулярной армии, после чего на пару десятилетий волна антисемитизма отхлынула от порога екатеринославцев. В следующий раз ситуацию резко обострили чрезвычайные события: Русско-японская война, повлекшая за собой падение уровня жизни и, как следствие, поиск «внутреннего врага» националистическими элементами, и неудачная пролетарская революция, которую в городе поддержали многие рабочие с крупных предприятий. Во время массовых избиений евреев в октябре 1905 года в Екатеринославе были убиты, по разным данным, от 64 до 189 человек, несколько сотен получили ранения. Как выглядели эти погромы, каждый читатель, вероятно, представляет себе по фильмам и литературе. Местный житель Владимир Дальман свидетельствовал: «…внешняя картина погрома была везде поразительно однообразна. По улице с гиком и свистом пробегал отряд казаков. Они стреляли в прохожих, работали нагайками и “очищали” улицу. Это требовалось для того, чтобы навести страх на самооборону. Улица замирала, и вот в этот-то момент появлялись банды хулиганов. Начинался погром, и через полчаса дело было сделано: дома разрушены, битое стекло, обломки мебели, пух и перья покрывали мостовую, слипаясь с грязными ручейками крови. Затем появлялись солдаты: они “прикрывали тыл” хулиганам все от той же еврейской самообороны…

Нас как громом прошибла страшная новость: с одного из пунктов близ пароходной пристани сообщили, что в 7 часов вечера к пристани подъезжал пароход с массой евреев, спасавшихся от погромов из различных городков по верхнему течению Днепра, на пристани этот пароход поджидала толпа хулиганов в чаянии добычи; как ни просили и не молили несчастные пассажиры, матросы отказались повернуть пароход обратно, и, едва пароход причалил к пристани, как на него ворвалась дикая банда, и началась расправа… Несколько десятков человек раненых побросали в воду, около десяти трупов выбросило впоследствии на берег»10.

25 октября екатеринославский полицмейстер подвел итоги резни сухим языком рапорта на имя губернатора:

«Доношу Вашему Превосходительству,

что во время происходивших в последние дни беспорядков в городе Екатеринославе разбито и разграблено 122 лавки, 64 магазина, 135 рундуков, 40 квартир и сожжено 5 домов. Убито евреев холодным оружием: 34 мужчин, 9 женщин, 1 девочка; огнестрельным оружием — 20 мужчин. Русских: 6 мужчин и 1 женщина огнестрельным оружием. Турок: 1 мужчина огнестрельным оружием. Ранено холодным оружием и огнестрельным оружием 48 человек евреев и 46 русских».

Одним из самых явных результатов этого кровавого кошмара стал массовой отток евреев из Российской империи вообще и из Екатеринослава в частности. До начала Первой мировой войны губернию покинули около 27 тысяч евреев11. Другим принципиально важным итогом погромов стало укрепление сил национального и интернационального сопротивления. Уже в ликвидации этого погрома, как и других — более мелких, принимали участие силы еврейской самообороны — добровольные формирования, состоящие в основном из молодых, физически крепких и решительно настроенных членов диаспоры. В отличие от прежних времен теперь среди них велась политическая пропаганда, объяснявшая, что власти попустительствуют погромщикам, а значит, остановить насилие можно не ожиданием вмешательства этих же самых властей, а, наоборот, их насильственной сменой. Это сближало позиции собственно еврейских отрядов и интернациональных кружков социал-демократов, эсеров и анархистов, имевших большое влияние на екатеринославский пролетариат. Одна из групп самообороны, созданная левой еврейской партией «Поалей Цион»[3] (основанной в 1901 году в самом Екатеринославе), даже была объединена с отрядом заводских рабочих, насчитывающим около пятидесяти человек и возглавляемым социал-демократами12. Всего «поалейционовцев» в городе насчитывалось около ста человек. Еще более восьми сотен местных жителей представляли Бунд — Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России, строивший свою идеологию на марксистской основе и ориентировавшийся в разные периоды времени то на большевиков, то на меньшевиков, но в любом случае — на Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП). Так, помимо своего желания и тем более желания властей, еврейская молодежь Екатеринослава оказалась чрезвычайно сильно политизирована и готова на самое решительное сопротивление кому бы то ни было. Видевшие своими глазами не только ужас грабежей, разорения, убийств, изнасилований, но и неспособность власти противостоять им, а то и прямое попустительство и подстрекательство, еврейские парни и девушки горели желанием мстить.

И не только еврейские. Среди рабочих других национальностей, прежде всего украинцев (малороссов), которых здесь было большинство, и русских, царила атмосфера не менее гнетущая, а настроения ненамного более оптимистичные. Это была именно та обстановка, которую воспроизвел в романе «Мать» литературный кумир молодежи начала ХХ века Максим Горький — человек, которому суждено будет сыграть особую роль в нашей истории. Это была та правда, за которую Горького любили и благодаря точному выражению которой он получил заслуженный статус настоящего народного писателя.

Картину, запечатленную Горьким, почти дословно (возможно, и под его непосредственным влиянием) и с еще большей документальной, биографической точностью изобразил в своих воспоминаниях Григорий Иванович Петровский — крупнейший деятель Российской социал-демократической рабочей партии в Екатеринославе. Позже, уже после Октябрьской революции, он стал одним из создателей Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), а в конце 1930-х годов — заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР и потерял в застенках НКВД сына. В Екатеринославе Петровский еще до революции 1905 года фактически сменил в подполье другого видного члена РСДРП — Ивана Васильевича Бабушкина, отбывавшего в Малороссии ссылку и организовавшего в Екатеринославе рабочие кружки. Начинал же работу Петровский на местном Брянском металлургическом заводе в возрасте пятнадцати лет:

«Приехав в Екатеринослав и подойдя к заводу, я увидел величественную картину огнедышащей фабрики. Завод источал из себя огромные массы различных цветов дыма, пара, копоти, пыли, различных тонов стука, грохота, скрипа, свистков, сигналов и звонков, а вдали от завода, как будто бы на острове, стояло какое-то здание, кругом залитое водой, около которого возвышались две трубы. На мои расспросы, где водокачка Брянского завода, мне указали на это залитое водой здание. Подойдя к пристани, я заметил, как повернули лодки, которые подвозили и отвозили обратно смены рабочих. <…>

Рабочий день на заводе продолжался с половины седьмого утра до 7 час. вечера с полуторачасовым перерывом на обед. Завтрака не полагалось, но все рабочие в узелках приносили с собой завтрак, урывками, прячась от всех рангов начальства, где-нибудь в уголке под доской съедали его. Некоторые приспособлялись кипятить себе чай и также потихоньку урывками распивали его. Но начальство все время боролось с этим. <…> Масюков (тип, которых часто описывают социалисты, как французские или бельгийские капиталисты расправлялись с невольниками в Африке) иногда на своем пути случайно нападал в тот момент, когда рабочий, развернувши тряпочку, ел кусок хлеба. Масюков подходил и ногой отшвыривал тряпку и кусок хлеба, приказывал штрафовать на половину поденного жалованья нарушившего заводские правила рабочего с предупреждением, что, если это повторится, он выкинет его совсем с завода. Если он натыкался на ведерко с кипяченым чаем (а чай тогда, нагревавшийся на курнике, отчего пропитывался запахом серы, представлял для рабочих лакомое блюдо), разбивал ведерце о землю с таким же последствием для рабочих — штрафом и предупреждением на выкидку.

Громадина-завод поражал своей капиталистической стихией. В то время здесь работало тысяч пять или шесть народу. Редко, когда проходил день, чтобы не было убийств на заводе, а то обычно пять-шесть и даже десяток жертв всегда было. Что же касается травматических повреждений, то они считались десятками. И слышен был кругом стон от тяжелой работы, слышались всегда жалобы между собой рабочих о том, когда из этой невылазной бедности придется выйти.

Я помню тогда свое положение. На завтрак себе я мог брать только небольшой кусочек хлеба и больше ничего. Иногда, видя, что я в сухомятку жую хлеб, иной мастеровой, получая 1 руб. 20 к. — 1 руб. 40 коп. в день, подойдет и даст мне огрызочек сахару и нальет остаток старого провонявшего серой чая: “пей, Петровский”… Если нужно бывало закурить, то по очереди одной спичкой закуривали три-пять-семь человек… Обращение с рабочими было, что называется, “галантерейное”: при малейшем сопротивлении рабочие рассчитывались, при малейшем сопротивлении или строптивости требовались архангелы, выносили в знаменитую кордегардию проходных ворот и там уже кулаки черкесов и полицейских уснащали сознание пролетарию в незыблемость установленных порядков…

Здесь были не только избиения — это было тогда в порядке вещей, — но истязание с отборной руганью, плевки в лицо, сбивание с ног рабочего и топтание ногами. Что касается штрафов, так это была тогда самая доходная статья у каждого начальника…

Если Масюков увидел, что рабочий курит — 50 коп. штрафу (при норме ежедневной выработки около 35 копеек. — А. К.), застанет рабочего сидящим и отдыхающим — тоже штраф; остановился рабочий поговорить с товарищем на минутку — опять штраф, перед шабашем за пять минут кто-либо помыл руки, он подходит, рассматривает руки и опять штраф. Трудно рассказать и припомнить сейчас, сколько причин было для этих двух свирепых эксплуататоров, чтобы они ястребом набросились на рабочего, с целью унизить, оскорбить, оштрафовать его или сбавить расценку. Для них это был высший закон — рабочего сделать нищим, зависимым от них, это казалось им идеалом порядка в заводе, и они подобные вожделения высказывали вслух»13.

Революция 1905 года закончилась неудачей, но, несмотря на это, наглядно продемонстрировала заводской молодежи, что если нет возможности жить, то хотя бы умереть можно по-другому. Не от истощения и туберкулеза в заводской землянке, а со смыслом, дерзко, «на миру». Рабочие не хотели существовать так, как до сих пор, не верили больше никакой власти, не признавали никакую силу, кроме собственной, и даже временное подавление этой силы государством не казалось им теперь вечным и безысходным. Им нужна была только еще более серьезная идеологическая подпитка, стройная теоретическая база, которая могла бы сплотить их вокруг того или иного революционного учения, нужны были система и организация. Самое главное, им нужны были революционеры-учителя, наставники, и эти учителя пришли.

Создателем одного из первых рабочих кружков большевистского толка стал представитель еврейской диаспоры Гавриил Давидович Лейтензен («Вознесенский», «Валерин», «Линдов»), именем которого потом была названа улица в Туле, где он долгое время работал на знаменитом оружейном заводе. Некоторое время в городском подполье скрывался один из организаторов первых марксистских кружков в Забайкалье Моисей Израилевич Губельман — брат будущего главы Союза воинствующих безбожников и Антирелигиозной комиссии при ЦК РКП(б) Емельяна Ярославского. Как бывшие екатеринославские подпольщики-большевики стали известны потом Серафима Ильинична Гопнер («Наташа»), Григорий Исаакович Чудновский — участник захвата Зимнего дворца, Соломон Исаевич Черномордик — один из основателей Музея революции в Москве, и многие другие подпольщики, поднявшие общий уровень пропагандистской работы в Екатеринославе на высоту, недосягаемую для большинства губернских городов империи. И, когда много позже бывшая работница того самого Брянского завода, условия труда на котором описывал Георгий Петровский, Ольга Федоровна Ревзина будет рассказывать о своих «неуспехах» в большевистской пропаганде следователю НКВД, нам стоит вспомнить об этом самом уровне социал-демократической пропаганды и образования рабочих южной столицы Украины, об общем фоне, на котором выступала наша героиня.

Второй чрезвычайно влиятельной силой екатеринославского подполья стали анархисты. Летом 1905 года в город перебрался из Белостока агитатор Фишель Штейнберг («Самуил»), а за ним — опытный и чрезвычайно энергичный «Дядя Ваня» — Николай Игнатьевич Музиль-Рогдаев (не путать с другим анархистом, тоже «Дядей Ваней», но на самом деле Леонтием Васильевичем Хлебныйским — встреча с ним еще впереди). Очень скоро «Дядя Ваня» сумел перетащить на свои позиции одну из районных организаций эсеров, и уже в ходе революции анархисты Екатеринослава принялись осуществлять близкую и им самим, и эсерам тактику террористических актов в отношении представителей власти. В октябре 1905 года взорвалась первая анархистская бомба: был убит директор одного из машиностроительных заводов. Другой лидер анархистов — Николай Стрига (Владимир Лапидус), сначала попытался поднять в городе восстание по типу киевского, а когда план провалился, тоже обратился к практике террора. С именем Стриги связывают начало «эпохи экспроприаций» («эксов») в Екатеринославе, когда деньги на изготовление бомб, закупку оружия и боеприпасов, шрифта для печатных изданий подполья и «помощь арестованным товарищам» анархисты получали путем «экспроприации у экспроприаторов», то есть с помощью банальных грабежей и рэкета «богатеев».

Постепенно полиции и войскам удалось прекратить и революционные выступления, и погромы, а террористические акты в силу неумелости их планировщиков и исполнителей совершенно не оправдали надежд анархистского подполья. Однако наступившее спокойствие лишь на время укрыло пеленой тумана внешней законопослушности ослабленное, но не уничтоженное окончательно антиправительственное движение. Остатки кружков и союзов социал-демократов, социалистов-революционеров, еврейских социалистов-бундовцев, анархистов и приверженцев всех прочих антиправительственных организаций и течений, время от времени создаваемых и вскоре исчезающих, — к 1908 году практически все они ушли в глубокое подполье, дожидаясь своего часа. Но… как история революционного Екатеринослава связана с судьбой нашей главной героини и ее брата? Ответ на этот вопрос непрост.

Во время первой русской революции Ольге Ревзиной было всего шесть-семь лет. Хотя она наверняка видела, что творится на улицах ее родного города, не приходится всерьез говорить о том, что у нее могла сложиться цельная и внятная картина происходящего. Известно, что Федор Абрамович Ревзин сумел обеспечить поступление Владимира и Ольги в гимназию, где они должны были получить неплохое по тем временам образование, включая знание французского и немецкого языков. Похоже, что уровень жизни Ревзиных, вопреки позднейшим заявлениям Владимира Федоровича, хотя бы какое-то время позволял им существовать в относительной безопасности. Впрочем, ведь и Владимир Ленин, и Виктор Чернов, и Михаил Бакунин, и многие другие вожди РСДРП, эсэров, анархистов вовсе вышли из дворянского сословия — ни положение в обществе, ни материальное благосостояние не смогли изолировать детей привилегированного сословия от социальных потрясений, которые давно уже переживала вся страна. Не только каждый взрослый, но и каждый подросток, ребенок рисковал тогда оказаться в гуще событий, которые так скоро привели Российскую империю к гибели. Хоть каким-то шансом уберечься, спастись от участия в этом водовороте разрушений могло быть только физическое отсутствие человека в стране, и в какой-то момент именно так и получилось с Ольгой Ревзиной.

Судя по имеющимся у нас, пусть и не самым надежным, данным, в 1906 году — после революционных событий и в разгар погромов — тяжело заболела мать Владимира и Люси Ревзиных. У нее нашли туберкулез, главным лекарством от которого на рубеже XIX—XX веков считали смену климата. В условиях Российской империи врачи обычно рекомендовали поехать на юг, в Крым, до которого от Екатеринослава рукой подать. Однако Федор Абрамович Ревзин выбрал не Ялту и не Гурзуф, а Женеву — его жена с детьми Владимиром и Ольгой, которой в то время было семь лет, отправилась в Швейцарию. С одной стороны, это согласуется с версией о небедном происхождении семьи — лечение в Швейцарии никогда не стоило дешево, а уж жить там годами… С другой — существует «коммунистическая» автобиография Владимира Ревзина, отражающая совершенно иной взгляд на те же события.

«В 1906 году отец должен был скрыться после забастовки на руднике “Червонная балка” (Криворожский бассейн), в которой я активно участвовал. Мать, сестра и я уехали за границу. Бόльшую часть времени прожили в Лозанне (Швейцария) — всего около одного года.

Вскоре по приезде в Россию мать умерла от чахотки в крайней нужде. Сестра и я тоже были больны ею. Это начало 1909 года14. Я начал работать в г… <неразборчиво> Екатеринославской губернии в местной лавке на побегушках и затем на механическом заводе помогал чем мог механикам, слесарям… <неразборчиво>.

Платили мало. Было голодно. Затем отец прислал денег, и мы поехали к сестре матери в г. Екатеринослав. Она давала уроки. Отец работал техником на Софиевских карьерах ст. Б… <неразборчиво> Екатеринославской железной дороги и в 1914 году забрал нас к себе. Я помогал ему работать и работал плотником на подъездной дороге. Начал учить математику и прикладные науки, мечтал поступить на какие-нибудь технические курсы»15.

Получается, что в общей сложности за границей Ревзины провели около двух лет, в том числе около одного года в Швейцарии. Немалый срок, особенно для детей. В нежном возрасте, как известно, легко усваиваются иностранные языки, и Люся, скорее всего, успевшая получить какое-то начальное образование дома, оказалась в Европе в самое благоприятное в этом смысле время, погрузившись, хотя и не по своей воле, в чуждую ей языковую среду. Швейцария с этой точки зрения могла оказаться особенно удачна, поскольку находилась «на стыке» сразу нескольких европейских языков. В будущем ей это сильно пригодится, а пока…

Вернувшись в Екатеринослав, Ревзины прожили около пяти лет со своей тетей. Возможно, упомянутая в анкете 1937 года зубной врач Эмма Ионовна Давидович — это именно она. Никакого ухода, бегства из дома, о котором часто сообщают переписчики одной и той же, «канонической» статьи-биографии Елены Феррари, от «отца-алкоголика» не было. Судя по дальнейшим событиям, все было как раз наоборот: отец, как мог, старался обеспечить жизнь детей. Другое дело, что не всегда получалось.

Из опубликованной официальной биографии Владимира Ревзина известно, что с марта 1914 года он работал на одном из екатеринославских заводов, спустившись, таким образом, из прослойки еврейского среднего класса Екатеринослава в самые что ни на есть пролетарии. Трудился сначала токарем и электриком (последние высоко ценились среди террористов — электрики умели управляться с взрывными устройствами)16. Версия неофициальная, но зато его собственная, выглядит несколько иначе: «В конце (а не в начале. — А. К.) 1914 года я с сестрой поехал в Екатеринослав работать в пятиминутной фотографии. И там, чтобы учиться, отец уехал работать на Урал-Майкорский завод. Я поступил на технические курсы и одновременно учился. Сестра тоже работала. Вскоре хозяйка фотографии умерла. Она осталась в нашей памяти как настоящий человек, меня с сестрой приняла на равных началах. Всего было пять человек. Учились все (все были молоды). На жизнь фотография давала крайне мало. Голодали все вместе. Вскоре один был взят на войну, другая вышла замуж, я поступил в мастерские фрезеровщиком и токарем, так как фотография тогда перестала давать средства»17.

Возможно, со временем, заполняя одну за другой новые анкеты, Владимир Федорович просто удлинил свой пролетарский стаж, выбросив из биографии невнятные фотографические месяцы и заменив их на куда более надежную с точки зрения пролетарского происхождения работу (в разных вариантах) то ли токарем, то ли электриком, то ли фрезеровщиком — одним словом, рабочим.

Ольга тоже в автобиографии рассказывала, что первое время помогала деревенской портнихе, летом нанималась на полевые работы в селе Софиевка Славяносербского уезда, а потом устроилась в одно из фотоателье Екатеринослава — в «Фотографию Штейна» на Первозвановской улице18. Лишь в 1916 году она вернулась к учебе, поступив в шестой класс гимназии — это был финал ее очного гражданского образования. Позже она сдаст экзамены, но уже экстерном, за восьмой класс19.

Украинский историк анархизма Анатолий Дубовик, опираясь на собственные исследования, называет брата и сестру Ревзиных (под псевдонимами: он — Владимир Воль; она — Елена Феррари) в числе екатеринославских юношей и девушек, присоединившихся к местной группе «анархистов-коммунистов» (была и такая) уже в 1914 году20. Информация выглядит достоверной: окунувшись в самостоятельную жизнь, молодые Ревзины очень скоро могли эту жизнь невзлюбить и начать искать пути, ведущие к жизни новой — справедливой, без погромов, свободной, но точно не спокойной…

Глава вторая

КАК ФЕРРАРИ СТАНОВИЛАСЬ «КРАСНОЙ»

Это не ночь, не дождь и не хором

Рвущееся: «Керенский, ура!»,

Это слепящий выход на форум

Из катакомб, безысходных вчера.

Это не розы, не рты, не ропот

Толп, это здесь, пред театром — прибой

Заколебавшейся ночи Европы,

Гордой на наших асфальтах собой.

Борис Пастернак «Весенний дождь». Лето 1917 года

Любопытную картину нелегального «образования» рабочих Екатеринослава в 1912—1914 годах рисует один из основателей Коммунистической партии Украины, поочередно побывавший в рядах бундовцев, анархистов, большевиков, ставший чекистом, а затем логичным образом репрессированный Моисей Ефимович Равич-Черкасский (Рабинович).

«Рабочие газеты тогда продавались одним-двумя газетчиками. Продавали меньшевистский “Луч” и большевистскую “Правду”. Нельзя сказать, чтобы в городе (я не говорю о заводах) они распространялись в большом количестве. Кроме того, разносчики, вручая газету, всегда делали вид, что они совершают какой-то героический подвиг, продавая революционную газету, что этот подвиг — тайна для недремлющего полицейского ока и что за этот подвиг нужно заплатить лишнюю копейку: не пять копеек, а шесть. Кроме того, рабочие газеты получались нерегулярно.

Со службы я всегда направлялся в одну из столовых, забирая у газетчиков очередной номер “Лучa” и “Правды”. Эти столовые мне казались каким-то оазисом в пустыне города, находящегося в стране царской деспотии, полицейщины, жандармских застенков. Я садился за один стол с людьми, мне совершенно незнакомыми, чувствовавшими себя здесь, как в “нейтральной зоне”. Говорили свободно, не стесняясь, обо всем, горланили, спорили. Тут были меньшевики, большевики и даже анархисты. Как чужой человек, я за обедом не вмешивался в споры и, глядя в газету или в тарелку, слушал споры, временами возмущаясь беспечностью спорящих. Здесь далеко не все знали друг друга, при входе ни у кого партийного билета не требовали, и я не сомневался в том, что среди обедающих было немало агентов охранного отделения…

Бывали случаи, когда тот или иной из обедавших обращался ко мне с просьбой дать ему пересмотреть номер “Луча” или “Правды”. Некоторые повторяли эту просьбу часто. Таким образом, у меня завязывалось знакомство. Была такая группа лиц, которых я изучал изо дня в день, наблюдая за обедом за их разговорами тихими, короткими. Я знал все, если не фамилии, то имена. Так я сошелся с тов. Абрамом. Парень высокого роста, красивой наружности, чрезвычайно энергичный с умным выражением лица. Мы с ним пару-другую раз обменялись мнениями по злободневным вопросам. Он сообщил мне, что нужда в интеллигентных работниках колоссальная, что он берет на себя посредничество между мною и организацией. Для него из наших коротеньких бесед стало ясно, что я ищу связей с большевиками. Я ему сообщил свой адрес, так как из организации должен был прийти “следователь” для того, чтобы ощупать меня со всех сторон… В этот промежуток времени я сталкивался с вышеназванным Абрамом в столовой. Он очень интересовался последствиями переговоров. Он близко принимал к сердцу интересы партии и был в высшей степени предан ей (Тов. Абрам в 1917 году сделался анархистом Екатер[инославской] федерации)»21.

Неизвестно, носил ли Владимир Ревзин подпольную кличку «Абрам», но анархистом Екатеринославской федерации он сделался точно. Причем именно в 1917 году. Сделался не сразу. Его, равно как и его сестры Люси, приходу под черные знамена анархии предшествовала бурная и не до конца проясненная история с кумачовым оттенком. Вообще, революционная юность Ольги Ревзиной и ее старшего брата Владимира по уровню мифологизированности не является исключением из всего жизнеописания «Красной Феррари». Каноническая, хорошо известная ее версия при внимательном прочтении больше изумляет, чем разъясняет реальный ход событий уже более чем столетней давности. В равной степени это касается биографии и Владимира, и Ольги, ибо фактически тогда она у них еще была одна на двоих.

Согласно их собственноручно указанным сведениям в анкетах, в августе 1916 года Владимир Ревзин вступил в партию большевиков — РСДРП(б)22. «Ольга последовала примеру брата и получила партийный билет номер 23. Она также вступила еще и в члены Индустриального союза России»23.

Может показаться странным, каким образом партбилет РСДРП, существующей с 1898 года, у вступившей в партию почти два десятилетия спустя Ревзиной оказался за номером 23. Но до 1917 года образца единого партийного билета в РСДРП не существовало. Каждая территориальная парторганизация печатала свои документы и со своей нумерацией. Вполне возможно (и даже скорее всего), таким же образом дело обстояло и в Екатеринославе.

Общая численность задействованных в революционных кружках марксистского толка и пока что находящихся на свободе рабочих там была невелика: на конец 1916 года, по оценкам полиции, не более нескольких десятков человек. С другой стороны, подпольные организации марксистов, пусть и совсем немногочисленные, имелись на каждом крупном заводе города, и это не укрылось от внимания полиции и жандармерии. В начале революционного 1917 года ротмистр Николай Николаевич фон Лангаммер, руководивший нелегальной агентурой Особого отдела губернского жандармского управления, докладывал, что его люди выявили в Екатеринославе шесть заводских ячеек РСДРП и одну — Украинской социал-демократической рабочей партии24.

Несмотря на то что правоохранители ликвидировали марксистские кружки едва ли не по одному в месяц, окончательно уничтожить движение не удавалось — оно расползалось по заводам. Происходило это в значительной степени благодаря исключительно деликатному поведению самой полиции, стремившейся при проведении операций оставаться в рамках закона, и общему весьма либеральному ее настрою (вспомним откровения Равич-Черкасского). В соответствии с действовавшим тогда законодательством применение каких-либо репрессивных мер было возможно только при обнаружении улик, подтверждающих противозаконную деятельность, а подпольщики, отлично осведомленные о таком прекраснодушном поведении охранки, старались ничего противозаконного при себе не держать. В таких условиях особенно важной становилась активность нелегальных сотрудников полиции и тайных агентов среди самих марксистов, но и благодаря им охранка оказывалась лишь осведомлена о ситуации в городе, не имея ни воли, ни возможности раз и навсегда прекратить процессы революционного брожения.

С приближением к революционному 1917 году ситуация становилась все напряженнее. Вот как описывал события, предшествовавшие Февральской революции, уже знакомый нам жандармский ротмистр фон Лангаммер (сохранены орфография, пунктуация и подчеркивание оригинала): «Что же касается деятельности собственно городской города Екатеринослава группы РСДРП, то по сему делу в самом начале января месяца в Управление поступили агентурные сведения о том, что действующая в городе Екатеринославе инициативная группа городской означенной организации РСДРП решила выпустить свои прокламации, которые и появились в Екатеринославе 7 января к “Товарищам солдатам” с призывом к прекращению войны и [к началу] революции». Более того, представители кружков РСДРП(б) разных заводов решили объединиться с целью создания единого, мощного движения «большевиков-пораженцев» под общим лозунгом «Война войне!» и четко поставленными целями: срыв очередного призыва в армию и разложение морального духа на фронте с помощью социалистической пропаганды25.

К концу января Особому отделу жандармерии от агентуры среди марксистов стало известно, что на 3 февраля и на следующие несколько дней социалистами запланированы антивоенные и антиправительственные демонстрации под лозунгами «Долой войну!», «Долой самодержавие!» и «Да здравствует демократическая республика!». Не участвовать в них Ольга Ревзина не могла — согласно ее анкете 1935 года, с января 1917-го она уже являлась членом подпольного комитета большевиков26. Поэтому последовавшее решение властей перехватить инициативу у подпольщиков, срочно и внезапно пресечь подготовку к демонстрациям и арестовать активистов относилось к ней не в самую последнюю очередь. Аресты и обыски прошли в ночь на 2 февраля. Всего взяли 22 человека, но четверо из них были отпущены сразу же — их фамилии даже не попали в протоколы задержания. Логично предположить, что кто-то из четверых мог быть источником тех самых «агентурных сведений», которыми на протяжении многих месяцев пользовалось жандармское управление. Сведений неполных, ибо среди арестованных оказалось несколько человек, которые были включены в число заговорщиков только на основании данных наружного наблюдения, и даже их личности на момент ареста не были установлены. В протоколе фигурируют лишь клички, данные им филерами, и способ выхода на них сотрудниками полиции. Например, «Сердечная. Конспиративная квартира. Связана со всеми членами городской группы» или «Гречанка. Конспиративная квартира». И как не вспомнить тут автобиографию Владимира Воли-Ревзина, написанную в 1927 году: «…наша квартира, где находилась фотография “пятиминутка”, как ее звали, стала местом для явок и собраний. В 1916 году я и сестра вступили уже… <неразборчиво> в РСДРП (большевиков). У нас часто были обыски, но мы всегда держали всё в других местах, менее подозрительных. У нас приготовлялись документы для нелегальных… <неразборчиво> и т. п.»27. Внешний же облик Ольги Ревзиной, которую позже часто будут принимать за уроженку Средиземноморья, не может не навести на мысли о том, что упомянутая «Гречанка» вполне могла быть нашей героиней.

Владимиру вторит Серафима Гопнер — одна из главных участниц революционных событий на Екатеринославщине в 1917 году: «Некоторые собрания происходили на Первозвановской улице в фотографии, хозяевами которой являлись двое юношей (так в документе. — А. К.), брат и сестра (Воля и Люся Ревзин). На этой квартире, точно так же, как и на моей, собиралась небольшая группа интеллигентной молодежи, среди которой изредка попадались и рабочие (среди них Александр Суханов). В этой группе состязались анархисты с марксистами. Анархистскую философию подносил этой молодежи известный екатеринославский агроном Гертопан, оказавшийся с первых же дней революции в лагере самых озверелых врагов большевизма. Марксистскую платформу защищала я. Из этой группы молодежи выработалось несколько коммунистов (А. Суханов, В. Минухина, В. Ревзин и др.)»28.

Воля и «В. Ревзин» — один и тот же человек, брат Люси Владимир (возможно, он же и «Абрам»). Это первое известное нам упоминание в прессе его клички, закрепившейся окончательно, видимо, уже позже, в годы Гражданской войны. Возможно, поначалу она была уменьшительным вариантом имени Владимир (разве сообразить, кто такой Владимир Алексеевич Костыльков, пока не скажут, что это Волька из «Хоттабыча»?). И только позже, уже в ходе боев, Владимир Федорович Ревзин становится известен под именем Михаил Яковлевич Воля (или Воль), а потом совершает обратный полупереворот, превратившись во Владимира Федоровича Волю.

«Нелегальные», то есть скрывающиеся от полиции и стоящие у нее на учете революционеры при облаве были арестованы. У одного изъяли оружие (браунинг), гектограф для печатания прокламаций и запрещенную литературу — дело ясное: опытный товарищ. Напротив фамилий и кличек остальных значится одно и то же: «Запрещенного не обнаружено», а значит, и претензий к ним быть не может. Но даже против тех революционеров, что были готовы с оружием в руках сменить власть в государстве, дело на этом закрыли. Вскоре после задержания к губернатору Екатеринослава прибыли ходатаи от заводов, требующие освобождения социалистов, занятых в том числе в сфере медицинского обслуживания рабочих, и добросердечный губернатор Андрей Гавриилович Чернявский попросил полицию всех отпустить. Спустя 20 лет его самого как бывшего царского чиновника и дворянина расстреляют чекисты, а пока что благодаря его ходатайству уже 6 февраля, всего через четыре дня после ареста, арестованные оказались на свободе. В их числе была и уже знакомая нам «ГОПНЕР Сима-Двойра Иоселева. Заведующая регистрацией в больничной кассе Брянского завода».

История с облавой на большевиков на их конспиративной квартире в фотографии на Первозвановской 2 февраля 1917 года и странное поведение жандармских следователей неожиданным образом заинтересовали следователей НКВД тогда, когда, казалось бы, уже никто не должен был об этом вспомнить. 25 января 1938 года арестованную Елену Феррари вызвали на допрос.

«— На следствии вы заявили, что в 1917 году за месяц до Февральской революции был арестован весь партийный комитет в городе Екатеринославе, при котором работали вы и ваш брат Воля (тогда Ревзин) Владимир Федорович. При каких обстоятельствах был арестован этот партийный комитет?

— Обстоятельств ареста не помню… Наша с братом квартира являлась конспиративной и явочной квартирой Екатеринославской партийной организации. Кроме того, я выполняла отдельные поручения партийного комитета»29.

Этот диалог, если так можно назвать ответы на вопросы следователя, зафиксированные в протоколе, выглядит несколько странным. На первый взгляд, каким бы надуманным ни был повод для ареста Феррари в 1937 году, очевидно, что чекисты постарались собрать о ней как можно больше материала, включая данные о ее дореволюционном прошлом. Сама по себе такая практика была распространена: НКВД, обладая обширнейшими базами данных («Учета ББО (бывших белых офицеров)», «Харбинцев» и т. д.), искал изъяны в биографиях арестованных, начиная именно с дооктябрьского периода. Одной из главных задач органов в эпоху Большого террора являлось не только выполнение плана по аресту тысяч «шпионов», «диверсантов», «троцкистов» и «антисоветчиков», но и подтверждение марксистских тезисов о «родимых пятнах капитализма» и «усилении классовой борьбы» путем выявления в ходе массовых арестов действительных агентов царской полиции и жандармерии, иностранных разведчиков, среди которых находились такие, кто работал еще в царской России.

Иногда эти усилия приносили конкретные плоды. Но, судя по доступным сегодня архивным следственным делам, в подавляющем, в абсолютном большинстве случаев несчастные «бывшие», доведенные до отчаяния пытками, оговаривали себя, в чем было угодно следователю, надеясь таким образом приблизить своим мукам конец, каким бы он ни был. Ученые, учившиеся, стажировавшиеся, работавшие до революции за границей, называли себя шпионами всех разведок, под диктовку чекистов детально выписывая истории своих «предательств». Ошеломленные внезапным поворотом судьбы старые большевики, не ожидавшие, что когда-нибудь станут вспоминать заключение в царских тюрьмах как занятия в библиотеке, а ссылку почти как отдых на курорте, каялись в вымышленной работе на охранку и «выдавали» целые сети своих «единомышленников», якобы стремившихся изнутри подорвать дело революции. Относилась ли к таким Елена Феррари — Люся Ревзина?

Если допустить, что она сказала на следствии правду и их с братом квартира, которая действительно использовалась екатеринославскими подпольщиками-большевиками как конспиративная и явочная, стала местом ареста всего городского комитета партии, то сразу возникает вопрос: зачем она это сказала? Очевидно же, что при самом поверхностном анализе этого ареста первое подозрение падало на тех членов пролетарского горкома:

а) кто точно знал постоянное место сбора большевиков — хозяева явочной квартиры оказываются скомпрометированы в первую очередь;

б) кого вскоре после облавы либо отпустили, либо не арестовали вообще — и это снова брат и сестра Ревзины.

Кроме того, известно, что именно Владимир и Ольга охраняли место сбора подпольщиков в ночь ареста и это именно они не смогли подать сигнал тревоги30. Может быть, объект наблюдения «Сердечная» — это Ольга? Или она все-таки «Гречанка»? А может быть, «юноши» Ревзины оказались в числе тех четверых, чьи данные вообще не фигурируют в документах полиции? Если да, то почему? Ответов на эти вопросы нет, и вряд ли они появятся в будущем. Слишком много документов утрачено или уничтожено умышленно. Но сложно не видеть явного: признавшись (или «признавшись») в том, что на их квартире была провалена явка подпольщиков, а они не только не были арестованы, но даже ни разу не вызваны на допросы в полицию, Ольга Федоровна фактически дала повод чекистам обвинить ее вместе с братом в работе на эту самую полицию. Данное ею объяснение («я не знаю почему») — не объяснение вовсе. Тем более что далее арестованная продолжила выкладывать компромат на себя, заявляя (или подписывая выдуманное следователем «признание»), что еще за год до описываемых событий (то есть в январе 1916-го) на их же с братом квартире был арестован «студент или писатель, прятавший, как я помню, какую-то революционную литературу», и это опять никак не отразилось на жизни владельцев самой квартиры31.

Рассказ Ольги об арестах большевиков в 1916—1917 годах характеризует ее саму как максимум второстепенную, не слишком важную фигуру среди подпольщиков. Этим же можно объяснить и почти полное отсутствие воспоминаний о ней среди тех большевиков, кто потом охотно делился своими мемуарами о «героической борьбе с царизмом». Снова получается расхождение с официальной версией, по которой в 1916 году она, гимназистка и литейщица, с «задатками агитатора» и готовится, ни много ни мало, «стать лидером революционного подполья в Екатеринославе»32. И в то же время, по ее же собственным словам, в их квартире живет какой-то то ли студент, то ли писатель, прячущий «какую-то» революционную литературу, а она, зная об этом, даже не интересуется — какую именно, — ей все равно.

Линия с явным намеком на связь Ревзиных с охранкой в 1938 году в деле Феррари внезапно обрывается, чтобы проявиться потом в деле Воли. Так же неожиданно изменилась ситуация и в Екатеринославе в 1917 году. Пока полиция арестовывала и выпускала большевиков, грянула революция, которую те так усиленно приближали, но столь скорого наступления которой никто не ждал.

«Пожалуй, главная особенность Февральской революции в Екатеринославе состоит в том, что сам город не являлся центром исключительной революционной активности, — отмечал украинский историк Максим Эдуардович Кавун. — И революция пришла в город со стороны (курсив мой. — А. К.), буквально свалившись на голову большинства жителей»33. Очень скоро по примеру крупных городов России в Екатеринославе организовался Совет рабочих и солдатских депутатов, формально взявший власть в свои руки, но контролировавшийся тогда еще не большевиками, а меньшевиками. Именно в это время, после провала большевистского подполья и сразу после Февральской революции, Ольга Ревзина возглавляет стачечный комитет и якобы становится заметной фигурой среди большевиков этого важнейшего и довольно крупного города Южной Украины. Но в 1938 году, рассказывая о тех событиях, она в очередной раз обескураживает следователя своим признанием — на этот раз в собственной «политической безграмотности».

Когда на допросе ее спрашивают о причинах выхода из партии большевиков, Елена Константиновна Феррари сообщает, что совершила это именно по указанной выше причине — по безграмотности. Цель такого манифеста собственной скромности понять нетрудно: «Была глупа, необразованна, не понимала, кто на самом деле сделал революцию и ведет страну к победе». Но вот что интересно: в 1919 году, отвечая на тот же вопрос, Ревзина привела совершенно другую причину — большевики отказались отправить ее на фронт («партия не отпустила»)34.

Вряд ли она — тогда восемнадцатилетняя девушка, вспыльчивая и энергичная, требовала у товарищей по партии дать ей в руки винтовку, чтобы воевать с немцами и австрияками. Можно предположить, что «большевики-разоруженцы» отказали ей в отправке на фронт, куда товарищи по борьбе выезжали совершенно с иной миссией: для разложения солдат воюющей Русской армии. И правильно, думается, отказали. Трудно представить, каким образом могла их разложить она — тонкая, стройная, миниатюрная еврейка с огромными глазами, и чем для нее самой это могло кончиться. А если так, то логику дальнейших событий можно попробовать смоделировать. Ольге отказывают (неважно, по каким причинам), она — яркая, амбициозная, молодая и горячая, обижается на ячейку в частности и на всю партию в целом и начинает искать тех, кто отнесется к ее решимости биться на любых фронтах «за правое дело» с бóльшим пониманием. Благо таких партий, союзов, организаций в то время в Екатеринославе было пруд пруди. Но все же… «политическая безграмотность» для члена городского совета образца 1917 года — это звучит странно. Все-таки кто она — Люся Ревзина: полуподросток-неофит или опытный подпольщик-пропагандист? Озадачен и следователь:

«— Вы были в 1916—1917 годах на руководящей партийной работе?

— Да, в 1916-м я была членом подпольного комитета большевиков (до Февральской революции), а после… в 1917 году была секретарем партийного комитета городского района г. Екатеринослава… Я была руководителем марксистских курсов, кружка в Екатеринославе — у нас на квартире в 1916—1917 годах. Там мы изучали Эрфуртскую программу»35.

НАША СПРАВКА

Эрфуртская программа — первая и единственная программа Социал-демократической партии Германии, написанная с марксистских позиций (теоретическая часть — Карлом Каутским, практическая часть — Эдуардом Бернштейном). Принята в 1891 году на съезде в Эрфурте. Труды Фридриха Энгельса оказали на теоретическую часть программы решающее влияние, поэтому в ней говорилось о закономерности превращения частной собственности на средства производства в социалистическую, а главной целью партии называлось руководство пролетариатом во время захвата политической власти, но сам же Энгельс (а позже и Владимир Ленин) критиковал практические выводы за то, что не ставилась задача борьбы за демократическую республику и установление диктатуры пролетариата.

Принятие этого документа было важным этапом в развитии немецкой социал-демократии, свидетельством укрепления в ней марксистских идей. Однако в 1921 году Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) провозгласила отход от марксизма, заменив Эрфуртскую программу на Гёрлицком съезде новой — оппортунистической программой.

Итак, Ольга Федоровна еще раз подтвердила не только факт предоставления их с братом квартиры для нужд марксистского кружка в 1916—1917 годах, но упомянула и о своем руководстве этим кружком. Более того, она вела занятия по разъяснению менее образованным (и в общем смысле, и в марксистском) слушателям этого кружка не самой простой для понимания Эрфуртской программы. Той самой, изучив которую будущий Железный Феликс якобы «убил в себе Бога» и из истового католика превратился в правоверного большевика36. Но тогда уж, наверное, для того, чтобы такую программу преподавать, надо самому в ней разбираться? А значит, заявление о выходе из партии по причине политической неграмотности звучит как ложь. Во всяком случае, с точки зрения следователя.

Дальнейшая официальная биография будущих разведчиков — Владимира и Ольги — гладкая, лишенная малейших шероховатостей, напоминает текст школьного учебника «История СССР» для девятого-десятого классов: «В мае 1917-го Владимир Ревзин под влиянием заводских товарищей, увлекшихся идеями анархистов, вышел из РСДРП. Он продолжал сражаться против деникинцев (курсив мой. — А. К.) вначале как рядовой боец, а затем как командир взвода городского отряда Красной гвардии»37.

В мае 1917 года будущий создатель Добровольческой армии и главнокомандующий Вооруженными силами Юга России Антон Иванович Деникин служил начальником штаба Ставки Верховного главнокомандующего Русской армией и находился в Петрограде. После чего, в июне того же 1917 года, был назначен командующим армиями Западного фронта и воевал не с отрядом анархистов из Екатеринослава, а с армией кайзера. Анархисты, как, впрочем, и представители остальных антиправительственных движений, прежде всего большевики, как могли этой войне мешали, пытаясь распропагандировать солдат Русской армии.

Сам Владимир Ревзин рассказывал о событиях первой половины 1917 года несколько иначе и, конечно, не о каких «деникинцах» не упоминал. Как обычно, нельзя забывать, что он описывал события, на тот момент десятилетней давности, в максимально выгодном для себя ключе, руководствуясь текущей политической обстановкой: «Начало революции застало меня вполне подготовленным революционером. Я активно выступал в войсках и на митингах. Сестра была выбрана секретарем городской организации, которая была на нашей квартире. Кроме того, сестра выполняла обязанности секретаря “Звезды” (орган Екатеринбургской организации большевиков).

Началась… <неразборчиво> выборов в Украинскую раду и Учредительное собрание. Я считал, что мы должны заявить, что мы думаем об Учредительном собрании и с оружием отстаивать власть Советов. В этом я считал правильным… <неразборчиво> Екатеринбургской организации анархистов. В Комитете мы очень много спорили. Я с этой… <неразборчиво> выступал на митингах. Считал, что организация [большевиков] начала проявлять оппортунистический уклон, и вышел из нее 4 апреля 1917 года. На этом заседании вышли еще несколько человек. Это было очень тяжело, и я уехал на Урал к отцу. Вернулся летом и вел с анархистами агитацию против Учредительного собрания, и организовал боевую дружину, с которой и выступил против петлюровцев»38.

Сестра Владимира в «Автобиографической записке» от 27 мая 1935 года вспоминала собственный трудовой и партийный путь следующим образом: «С января 1917 была членом подпольного комитета (завода, района, города? — неясно. — А. К.), после Февральской революции была выбрана делегатом на парт. конференцию Приднепровья, затем секретарем городского партийного комитета. Работала тогда на Брянском заводе /снарядный цех/. В мае была назначена техническим секретарем парт. газеты “Звезда”. Месяц спустя вышла по своей инициативе из партии, путаясь в политических вопросах (подчеркнуто в документе. — А. К.). Перешла на машиностроительный завод Южный труд пом. литейщика, затем на токарный станок /в снарядном цехе/. Была выбрана членом завкома и председателем стачечного комитета, объединяющего 5 мелких металлургических заводов»39.