Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Almuzara Libros México

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Spanisch

En 2004, en las entrañas de Estambul, Turquía, arqueólogos desentierran un secreto que yace oculto en una piedra arcana bajo las cámaras misteriosas de Hagia Sophia. Este descubrimiento ancestral desata una cadena de eventos que entrelazarán las sombras del pasado con el destino inminente del presente. Ocho años después, en las bulliciosas calles de la Ciudad de México, Sofía, una niña de la misma edad que el descubrimiento de aquella piedra tallada, vive una vida clandestina junto a su madre, Adriana. Juntas, huyen sin descanso de una amenaza encarnada en la figura de un enigmático hombre de negro. La niña, desconocedora de su destino, es la Decimosegunda Emanación de la Sabiduría Divina. Sin embargo, su extraordinaria habilidad para despertar dones en los demás la convierte en un imán para aquellos que codician poder con intenciones oscuras. Ella y su madre comienzan entonces a cruzarse con rostros conocidos y nuevos aliados, enfrentándose a eventos desgarradores que presagian el inminente fin de los tiempos y la extinción. Emanación trasciende la categoría de una simple historia sobre divinidad en carne y hueso. Es un viaje a través de la inocencia encapsulada en una niña, que sirve como el hilo conductor de una epopeya en la que el reto consiste en descubrir la verdad oscura que yace tras ese hallazgo, en una épica directamente conectada con nuestra joven protagonista, en una novela empapada de misterio, acción, suspenso, drama, mitología, ciencia ficción y aventura. La humanidad encara su destino con valentía, pero, ¿lograrán los lazos de compañerismo prevalecer ante la inminente sombra que se cierne sobre ellos?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 567

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

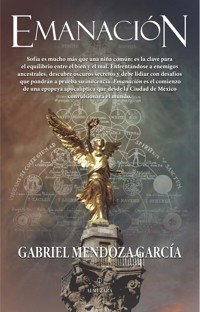

GABRIEL MENDOZA GARCÍA

Emanación

© Gabriel Mendoza García, 2024

© De esta edición, LID Editorial Mexicana, SA de CV, 2024

Primera edición: abril de 2024

Editorial Almuzara • Colección Novela

Director editorial Almuzara México: Manuel Pérez-Petit

Comité Editorial de Almuzara México: Luis Bugarini (presidente),

Celia Teresa Gómez Ramos, Fernanda Haro Cabrero,

Claudia Herrán Monedero, Miguel Ángel Juárez Franco,

Raúl Martiarena, Ladislao Melchor Franco, Gabriel Mendoza

García, María Eugenia Reyes Jaramillo, Angélica Ruiz-Font

y Nahum Torres.

Imágenes de interior y portada: Gabriel Mendoza García

www.almuzaralibros.com

LID Editorial Mexicana, SA de CV

Homero, 109, 1404

Colonia Chapultepec Morales

11570 Ciudad de México, México

ISBN: 978-607-69692-0-5

ISBN edición electrónica: 978-607-69692-1-2

Reservados todos los derechos. Este libro no puede ser fotocopiado

ni reproducido total o parcialmente por ningún medio o método sin

autorización por escrito del editor.

Impreso en México | Printed in Mexico

PREFACIO

Garrett I

18 de enero de 2004, Estambul, Turquía

Era el último día de su vida y no lo sabía. Aun así, logró alcanzar el pináculo de su carrera como arqueólogo; y es que el hallazgo superaba cualquier entendimiento. Los otros tres individuos que lo acompañaban estaban más que impactados. La sala, oculta al ojo público, dentro de la impresionante Hagia Sophia, era otro motivo para poner en duda todo lo que se encontraban atestiguando.

Conocida por haber sido la Basílica de Constantinopla, aunque luego hubiese sido transformada en una mezquita tras la conquista del Imperio Otomano en 1453, manteniéndose de esa forma hasta su secularización en 1931, el templo denominado como Santa Sofía era el museo más visitado en Estambul. Debido a la cantidad de turistas que ingresaban día con día, el grupo de exploradores tuvo severas complicaciones para adentrarse en el sitio más oculto que pudiese existir, aunque no hubo soborno que no funcionara para los bajos salarios de los encargados de la seguridad.

Tras muchos años de investigación, el hombre que contrató al arqueólogo Garrett Belmont, y a sus hombres, pudo por fin dar con la cámara secreta.

Iluminados por el fuego de varias antorchas, los cuatro hombres se abrieron paso a través de un interminable sendero de paredes de piedra arenisca en los que apenas y podían mantenerse en pie. Belmont hizo la cuenta mental: se habían internado más de seiscientos metros en línea recta, no sin antes descender por una pendiente de superficie liza bastante inclinada que les imposibilitó desplazarse con facilidad, por lo que tuvieron que valerse de cuerdas. Una vez llegaron a la cámara subterránea, no pudieron creer que fuera real; el profesor Belmont pensaba que todo sería una enorme pérdida de tiempo.

Ingresaron a través de un voluminoso portón de doble hoja, el cual les costó bastante trabajo abrir de par en par debido al peso de la vetusta madera. A Garrett le pareció que la luz y la oscuridad dejaron de confluir cuando la hoja blanca y la negra se separaron para dar paso al umbral que precedía un alargado vestíbulo con techos abovedados, candelabros sin velas dispuestos a lo largo de las paredes; y al centro de la cámara, revestida en sus pisos con mosaico ajedrezado, una enorme piedra, a modo de mesa, se extendía imponente. El enorme bloque rectangular era sostenido y balanceado gracias a un bloque más pequeño; en el, la representación arcana y gráfica de la Sabiduría Fiel yacía grabada en su superficie. Garrett pasó sus dedos a través de los bajo relieves tallados en la cara de la roca y no tardó en percatarse de los patrones que subyacían en lo evidente: numerosos círculos integraban el arcano rosacruz del Árbol de la Vida. Sir Anthony, quien era el miembro con más experiencia en cuanto a conocimientos, le ordenó al joven Jonathan Harrison, un pasante de arqueología de escasos veintiún años que fue contratado como asistente en la expedición, que no perdiera detalle de nada y que debía documentarlo todo con su cámara fotográfica equipada con el mejor de los teleobjetivos en el mercado; mientras tanto, él se encargaría de consultar los pesados libros que Martin, el encargado de velar por la seguridad del grupo, cargaba en su mochila junto con su armamento y equipo táctico.

—Eh, Greenaway, ¿por qué no se hace de una computadora portátil? —dijo Martin Lynch, quien hacía malabares con su antorcha y la mochila del señor.

El anciano de barba y escaso cabello pelirrojo, con prominentes arrugas escoltando su nariz y boca, y ropajes anticuados que asemejaban los de un niño explorador, se acomodó los anteojos a la par que iluminaba sus libros con una pequeña lámpara de mano, y respondió:

—La tecnología y yo no estamos hechos para convivir, Martin. Que el muchachito lo ayude, si es que ya es demasiado peso para usted, o, ¿para qué lo trajimos? —dijo con desdén—. Usted limítese a cuidarnos el pellejo y no haga preguntas insulsas.

—Parece que Sir Anthony no desayunó bien —añadió Jonathan.

—Su trabajo es facilitarnos las cosas, jovencito, no ser suspicaz —respondió Garrett Belmont, el arqueólogo cuarentón de crespo cabello negro y una reciente mata de canas que nacía en cada extremo lateral de su cabeza—. ¿Sabes lo difícil que fue entrar aquí sin ser detectados? Toda esta operación es muy riesgosa y encima tenemos que estar aguantando comentarios impertinentes. Te juro que en tu universidad se van a enterar de tu pobre desempeño…

—¡Silencio! —interrumpió el anciano de cabellera rojiza—. ¡Esto es el hallazgo más grande de la humanidad! ¡Gary, mira esto!

Greenaway le señaló el grabado. Eran doce círculos que encerraban a otros ocho, y esos, a otros cuatro. Al final quedaba un solo círculo. Por encima de ellos se encontraba la representación carnal de la Sabiduría Fiel y algunos grabados más.

—¡Lo noté! Es una especie de Árbol Genealógico…

—¡Justamente! El círculo final representa al caos; si te das cuenta, Gary, está conectado con los cuatro elementos: aire, agua, tierra y fuego.

—Así es, pero… Recuérdame, ¿de qué manera están relacionados?

El sabio Greenaway rodeó la piedra y fue diciendo sobre la marcha:

—Si seguimos el diagrama representado, veremos que hay tres circunferencias adicionales que van en descenso y una serpiente que los rodea. El sol, la luna y el eclipse nos dan la respuesta: si esos cuatro elementos son eclipsados, el resultado será oscuridad. Así que, en conclusión, esos cuatro elementos son vitales para detenerlo.

—¡Me alegra que al final te hayas decidido a venir, Tony! Las dudas que teníamos el jefe y yo se han esfumado; no sólo eres el mejor criptólogo del universo, sino que tus conocimientos están a la altura de los del Viejo León.

Los otros dos miembros del equipo intercambiaron miradas de curiosidad y confusión.

—Y yo estaré agradecido en cuanto cobre mi cheque —dijo arrugando una sonrisa a la par en que se acomodaba los anteojos—. Mira, Garrett, ahora entiendo mejor el significado de esto: los tres círculos en línea…, el sol, la luna y el eclipse, se conectan al centro con los círculos superiores: los cuatro elementos, la Madre Naturaleza y los elementos inherentes al ser humano… Bien, los cuatro círculos externos son los Cuatro Jinetes del Apocalipsis; sin ellos no se puede despertar al caos, la región más alejada de la Sabiduría. ¿Lo notas?

—Sí, claro. Pero, prosigue, por favor.

—Los ocho círculos que le siguen a los cuatro, representan a los Guardianes de la Sabiduría —dijo mientras se enjugaba el rostro—. Durante la historia, ocho siempre han sido los encargados de guarecerla de su contraparte.

—El Caos, ¿cierto?

—El Caos es el caos… No, Gary, me refiero a aquel que se ha encargado de impedir la meta de la Sabiduría.

—Su antítesis… El Falso Protector.

—El Heredero de Benevento.

Los dos colegas se quedaron en silencio durante unos segundos. Garrett Belmont no podía evitar reflexionar en ese otro camino de la historia; uno que anhelaba evadir por todo lo alto.

—En fin… Los doce círculos siguientes, los exteriores…

—¡Sí! ¡Son las Doce Emanaciones de la Sabiduría! —dijo Anthony con entusiasmo repentino, como si hubiese salidode un trance momentáneo—. Si apelamos a la investigación de nuestro benefactor, once de doce ya han aparecido durante el transcurso de la Historia.

—¿Once, dices?

—Sí… Son intentos por permanecer… La Sabiduría Eterna es un concepto desconocido para la mayoría. Son selectos aquellos que poseen tales conocimientos —dijo el pelirrojo mientras miraba con duda a los hombres contratados para asistirlos—. Dame unos minutos, Gary. Debo hacer unas mediciones.

El profesor Belmont se alejó de la mesa de piedra y se le quedó mirando al joven Jonathan, quien bostezaba y se removía el cabello.

—¿Tienes ganas de irte a la cama, Harrison?

—Pues, ya documenté todo lo que me pidieron… Yo creo que ya deberíamos irnos de este sitio. Además, ya me cuesta un poco respirar bien.

—¡Yo diré cuándo es el momento para retirarnos! ¡No se les olvide quién es el que firmará sus cheques! —exclamó Garrett.

—Me temo que esta vez le daré la razón al niño —intervino Martin—. ¡Tenemos que irnos ya, antes de que se den cuenta que entramos a este sitio!

En ese momento, la cámara oculta se cimbró y una ventisca repentina casi extingue la flama de las antorchas por unos instantes.

Garrett sabía que a esas profundidades, era prácticamente imposible que algo así sucediera. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por un agudo chillido emitido por Jonathan.

—¡Es hora de irnos! —exclamó Garrett—. Este sitio ya no es seguro.

El equipo abandonó la cámara secreta con cautela; caminaron sobre sus pasos regresando por donde vinieron. Emergieron a través de un pedazo de mosaico falso contiguo a uno de los jarrones de mármol del templo, mismo que habían removido previamente para adentrarse así en los aposentos secretos de Hagia Sophia, no sin antes abandonar las sogas y las antorchas en el oscuro pasadizo.

Dieron algunos rodeos a través de las instalaciones, como si fuesen un grupo de turistas, a fin de pasar desapercibidos y no revelar la ubicación exacta de la entrada a la cámara.

Una vez afuera, Garrett se le acercó a Sir Anthony, quien caminaba de prisa con su mochila sobre el pecho.

—¿A qué le temes, Tony? ¡Todo estará bien! ¡Encontramos lo que buscábamos!

—Baja la voz, ¿quieres? —dijo mientras le hacía una seña con la mano—. No estás calculando las proporciones, Gary. En esa roca se detalla todo, incluso las Emanaciones.

—¿Decía algo de la duodécima?

Anthony Greenaway detuvo su paso y encaró a su antiguo alumno, mostrándole un rostro descompuesto por la consternación:

—¡Aparecerá este mismo año!

Garrett lo miró desencajado…

—Pero…

—¡México! —exclamó entre dientes.

—¿Qué dices? Debiste haber entendido mal. No puede ser ese lugar de nuevo… La última vez fue en…

—¡Mil novecientos sesenta y ocho! ¡Lo sé! ¡Ha transcurrido muy poco! ¡Por eso no debemos confiar en nadie, ni siquiera en esos dos!

—Son de fiar, me consta…

—No tengo tiempo para pensar en ello, Garrett. Lo primero que haremos llegando al hotel, será enviarle toda la información al jefe. Siento que corremos un gran peligro.

—Verás que no, nadie se ha dado cuenta de nada.

—Eso está por verse.

Cruzaron desde la explanada que precede a Santa Sofía y emprendieron una caminata apresurada a través de la calle Yerebatán, una empedrada en ascenso que estaba repleta de comercios y turistas.

Al llegar a la calle de Alayköskü, doblaron a la derecha, y a escasos metros se encontraron en el estacionamiento público donde aguardaba la Land Rover de alquiler. Martin encendió el vehículo mientras los demás abordaban.

Una vez que arrancó, tuvo que frenar de golpe. El británico de corte de cabello militar no se inmutó en pitar el claxon.

—¡A un lado, mujer! ¡Debería ser más prudente!

Garrett no pudo evitar desviar su mirada de la cámara que segundos antes le arrebató a Jonathan.

Frente a ellos, una mujer cubierta por un niqab negro yde abultado vientre les flanqueaba el paso. A pesar de los molestos sonidos del auto, la embarazada no se retiró de en medio.

—¡Quítese de una vez! —exclamó Martin Lynch, con el rostro enrojecido y las venas palpitando en su frente—. ¿Qué demonios le sucede? ¿Está sorda o está loca?

Garrett aguzó la mirada y descubrió un detalle fascinante en el breve espacio que no cubría la tela oscura.

—¿Ya vieron esos ojos? —preguntó él.

—Rodéela, señor Lynch —indicó Greenaway—. No creo que sea buena idea tener un conflicto con los lugareños. No debemos llamar la atención.

—Esos ojos —insistió Garrett—. En algún lado los he visto. Es que no sé… Son demasiado familiares.

—Me estoy orinando, ¿podemos irnos ya? —suplicó Jonathan.

—Ignorémosle —dijo Anthony—. Haga lo que le indiqué, Martin.

La camioneta rodeó a la mujer y siguió con su camino, dejándola atrás.

Partieron sin mayor dilación hasta llegar al número uno “A” de la calle Vakif Mektebi, ubicación del Hotel Lotus. Una vez que estacionaron el vehículo, se adentraron en su alojamiento. En el vestíbulo, Greenaway los urgió a tomar asiento en la cafetería. Jonathan se apresuró a desahogar sus necesidades y no tardó en reunirse con el equipo, quienes ya habían ordenado café.

—¿Por qué tanta preocupación, abuelo? Nadie nos siguió, estoy seguro.

—Dios te escuche, joven Harrison.

—¡Me lleva el diablo! —dijo Garrett mientras aporreaba con desesperación el teclado de su computadora portátil—. ¡La conexión a Internet está fatal!

—Subamos a mi habitación, Gary —dijo Anthony—. Tengo buena señal, ayer pude ver un par de películas sin ningún problema.

—¿Qué clase de películas, Sir Anthony? —inquirió Jonathan, ahogando una risilla entre sus prominentes dientes amarillos—. Tengo entendido que en Turquía está prohibido entrar a sitios para adultos.

Garrett se levantó de la mesa, exasperado. Con un dedo inquisidor golpeteó los pectorales de Martin Lynch, para después indicarle que tanto él como el impertinente muchacho, debían aguardar allí, mientras que él y su ex profesor subían a la habitación de este último.

—¡Manténganse alerta! ¿Entendido?

El mercenario apartó con una palmada el dedo del arqueólogo y se puso en pie enérgicamente.

—Tengo experiencia en esto, profesor. No necesita darme indicaciones de cómo hacer mi trabajo —dijo Martin, mientras se palmeaba un bulto al costado de su cinturón —. Tómense su tiempo, haciendo lo que sea que vayan a hacer.

—¿Qué? ¿Qué estás insinuando, cretino? —preguntó Garrett.

—¡Ya! ¡Garrett! Démonos prisa, esto es más que importante.

El sol estaba por esconderse en el horizonte y la luz anaranjada se colaba entre las ventanas del hotel.

Garrett y su maestro estaban en la habitación, lidiando como podían, con el asunto tecnológico.

—¿Puede creerlo? Esos sujetos son una molestia —dijo el arqueólogo—. ¡Esta cosa tarda demasiado en cargar los archivos! ¿No hay otra forma de hacer esto?

El profesor Belmont contemplaba la barra de carga del sitio filesanywhere.com, el único lugar en donde se podían subir archivos para su almacenamiento digital.

—Le preguntas al menos indicado, Gary. Allí dice que la información se está subiendo, ¿no?

Garrett suspiró y tomó asiento sobre la muy incómoda cama.

—Así es, pero dice que estima tardarse veintitrés horas… Es demasiado tiempo.

—Tendremos que encontrar algo que hacer… Debo haber echado a la maleta una baraja; déjame revisar.

—¿Ya estás menos tenso, Tony?

—Sí, ya… ¿y tú? —dijo el sabio, mientras rebuscaba entre su ropa sucia y limpia dentro de la valija—. Esto que hemos descubierto es peliagudo, Gary. No es para tomarse a la ligera. Si alguien más supiera cómo, cuándo y dónde aparecerá la Duodécima Emanación, pondríamos en peligro todo por lo que el Viejo León ha luchado.

—Así es, maestro. Creo que la misión ha salido bien después de todo.

Una enorme sombra oscureció la luz de la tarde que entraba por la ventana, a la par que una ventisca heladahacía volar los papeles que tenían regados sobre el escritorio.

—¿Qué carajo?

—¡Escucha, Garrett! ¡No tenemos tiempo! —exclamó su antiguo maestro, alterado nuevamente—. Ve a alertar a los otros. ¡Me temo que estamos en serios problemas!

—¿De qué hablas? ¿Qué problemas? ¿Acaso sabes algo que yo no sepa? ¡Explícame, maldita sea!

Greenaway sujetó a su ex alumno por la camisa y lo empujó contra la pared.

—¡Haz lo que te digo, Belmont! ¡Si logramos salir vivos de esto, habrá tiempo para explicaciones!

Ofuscado, Garrett Belmont se acomodó la camisa y las gafas, y procedió a abandonar la habitación, pero Greenaway lo cogió por el brazo.

—Si algo sale mal, llámale al jefe. Dile todo lo que sabemos. ¡Ve!

Garrett usó las escaleras para descender desde el piso tres al vestíbulo, tratando de contactar a su empleador por el teléfono satelital que portaba consigo, pero sin tener suerte. Una vez en la cafetería, notó que Martin y Jonathan bebían de su café, despreocupados.

El arqueólogo se estremeció ante la escena: los dos hombres se encontraban tan metidos en lo suyo, que ninguno reparó en la embarazada, misma que se encontraba recargada en el umbral del acceso al lugar.

—¡Nos ha seguido! —gritó Garrett mientras señalaba a la inquietante recién llegada.

Martin Lynch se levantó de golpe, derramando lo que quedaba de su espresso.

—¿Quién es usted? ¿Qué quiere? ¿Por qué nos ha seguido?—preguntó el férreo mercenario.

La mujer del velo negro se mostraba impertérrita ante los gritos del que tenía pinta de soldado, para luego descubrirse el rostro.

—¡Yo sé de quién se trata! ¿Quién podría olvidar esos ojos? —indicó Jonathan con un semblante de consternación—. ¡Ella fue la portada de una revista hace muchos años! Mi… Mi padre la tiene en casa.

—¿A qué viene eso? —preguntó Martin.

—¡Ya recuerdo! Fue la portada de la…

National Geographic, pensó Garrett a la par en que el joven lo mencionaba.

—Sharbat Gula —respondió una gutural voz proveniente del grácil rostro de la mujer de mirada de jade.

Ella comenzó a caminar hacia donde se encontraban. Su andar era parsimonioso y, debido a que la tela negra de la túnica llegaba hasta el suelo, daba la impresión de flotar. Martin le apuntó con su arma, en un ejercicio activado por el instinto.

—¡Deténgase ahora mismo o disparo! ¡No tengo deseos de lastimar a una mujer preñada! ¡Será mejor que se vaya!

La mujer le sonrió, sin pronunciar palabra. La imperturbabilidad en su semblante desconcertó a propios y extraños, quienes, exceptuando a los tres miembros del equipo de expedición, emprendían la huida.

El más joven de entre los tres decidió echarse a correr, mientras Garrett Belmont atestiguaba la escena, incrédulo. Justo cuando Jonathan estaba por salir del hotel hacia la calle, la mujer apareció frente a él en un movimiento que se les antojó irreal. Harrison no pudo articular palabra alguna, pues con un veloz movimiento de manos, la mujer le quebró el cuello.

—¡Por Dios! —gritó Garrett.

Un disparo atravesó el cuerpo de Sharbat Gula, pero ella sólo se miró el vientre y comenzó a emitir una risa cavernosa. Sonriente, se levanta los faldones, abrió las piernas y un líquido desagradable y nauseabundo comenzó a escurrirse entre sus pantorrillas. Pedazos de intestinos y carne fláccida chocaron contra el piso, propiciando chasquidos asquerosos.

Garrett comenzó a retroceder sobre sus pasos, mientras que Martin disparaba, sumergido en un trance frenético. Los agujeros por donde entraron las balas solo humeaban, pero no encontraba señales de sangre.

—¿Quién demonios es usted? ¿Qué carajo está sucediendo? —gritó el británico.

Un intestino se deslizó por debajo de las túnicas de la mujer, y comenzó a moverse como si se tratase de un tentáculo. En un movimiento tan rápido como un latigueo, el órgano atrapó la pierna del mercenario y lo atrajo hacia ella.

Al caer de espaldas, a Martin se le escapó un disparo al aire. Un gruñido proveniente del interior de las entrañas de la bruja hizo que Garrett se cubriese los oídos, y con el rostro descompuesto, contempló, impotente, como el tentáculo intestinal arrastraba a su escolta.

—¡Auxilio! ¡Ayúdeme, profesor! —gritó desesperado Martin.

Pero el profesor Belmont estaba helado. Poco a poco el hombre fornido fue engullido por la mujer desde su vagina, como si fuera un parto a la inversa. Y luego de unos segundos que le parecieron eternos, el paramilitar desapareció del universo.

—¿Y tú? ¿También quieres estar dentro de mí? —dijo la mujer con un tono de voz lleno de cadencia.

Garrett reaccionó y huyó hacia la habitación, esperando a que se apareciera frente a él en cualquier instante, pero, por fortuna, pudo llegar sano y salvo hasta donde Greenaway.

—¡Tony, abre por favor!

—¿Qué sucedió? ¡Escuché disparos!

—¡Es la mujer! ¡La embarazada que nos bloqueó el camino!

—Los Herederos…

—No lo sé… ¡Los mató, Anthony! ¡Le rompió el cuello al muchacho! ¡Y…! A Lynch lo… ¡Sus entrañas…!

—Eso no es una mujer, Gary —aseveró Anthony Greenaway mientras extraía un revólver de su mochila—. Escucha con atención: llámale al jefe y cuéntale todo. ¡No hay tiempo!

—¡Lo he intentado, pero no entra la llamada!

—Sigue intentando, hijo. Los archivos no han terminado de subirse, así que tendrás que hacer lo que te pido. ¡Entendiste!

—¿Qué intentas hacer Tony? No piensas salir a enfrentarla, ¿verdad? ¡Es un ser de otro mundo! ¡No tienes idea!

Greenaway verificó que su arma estuviese cargada y después palmeó la espalda del profesor Belmont.

—Sé exactamente de quién se trata… Y sí, voy a enfrentarme a esa cosa. Te conseguiré unos minutos, Gary. ¡Llama al Viejo León, por el amor de Dios!

El anciano cerró la puerta tras de sí, dejando solo a Garrett en la recámara.

—¡No, maestro! ¡No lo haga!

Miró el ordenador y descubrió que la carga de la información se había suspendido. Garrett corrió hasta la computadora e intentó volver a subir los archivos, pero esta era muy lenta y estaba trabada. El arqueólogo maldijo su destino y comenzó a golpear el equipo de cómputo, hasta que lo averió de forma definitiva. Un grito desesperado emanó desde lo profundo de su ser e intentó llamar de nuevo. No había otra opción, tenía que contestar. Por suerte, el timbre comenzó a sonar.

Dos disparos se escucharon afuera de la habitación. Desde el otro lado de la línea aún nadie respondía.

—¡No permitiré que des un paso más! ¡Vuelve al infierno de donde saliste! —escuchó gritar a su antiguo maestro desde el corredor.

¡Conteste, carajo!, pensó.

Una serie de disparos más, y el teléfono seguía sonando. El crujir de los huesos y los gritos agónicos de aquel gran hombre al que todos llamaban Sir Anthony Greenaway, le produjo un sentimiento mezclado entre rabia, horror y profunda tristeza.

—¡Profesor Belmont! —dijo una grave y a la vez cálida voz desde el otro lado de la línea. ¡Me alegra saber de usted!

Garrett recargó su cuerpo contra la puerta y, no sin antes dar una bocanada de aire para tranquilizarse, dijo:

—¡Escúcheme, por favor! —lo interrumpió, desesperado—. ¡No tengo tiempo! ¡Alguien nos ha seguido! ¡Sir Anthony y los demás están muertos!

—¿De qué hablas, Garrett? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién los siguió?

El arqueólogo sintió cómo la puerta lo empujaba con violencia. Sin tiempo para más explicación, le reveló a su cliente lo que era pertinente:

—¡La encontramos, señor! ¡La cámara secreta del templo! ¡Falta la Duodécima Emanación, justo como usted lo predijo!

El hombre del otro lado de la línea permaneció unos segundos en silencio, pero el crujir de la madera lo hizo responder:

—¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde?

El sonido de los intestinos de Garrett Belmont desparramándose, y el posterior chorreo sanguinolento, hicieron entrar en cuenta al empleador de los arqueólogos, que ya no habría forma de saber más. Pero una débil voz que parecía languidecer logró articular un par de frases:

—Este año… Mismo lugar.

El grotesco desmembramiento de aquel hombre que había alcanzado el everest de su carrera terminó tras largos segundos de violentos sonidos; la existencia de quien en vida fue conocido como Garrett Belmont acababa de forma abrupta, despojándolo de todo decoro. El silencio absoluto precedió a la brutal orquesta. Un susurro crepitante destrozó la ausencia de sonido. Claro y fuerte, a través del auricular del satelital, una cavernosa y grave voz era traducida desde las ondas digitales que atravesaban el tiempo y el espacio:

—No lograrán encontrarla. Yo lo haré primero. Sabes que está condenada, como las once que vinieron antes. Morirá, y mi Padre, Hermano y Amigo; Dios Verdadero y Único, será quien reclame este Reino. ¡Muerte perenne para la Sabiduría Perenne!

CAPÍTULO 1: GÉNESIS (PARTE 1)

Adriana I

1 de enero de 2012, Ciudad de México

Siempre se inundaría de azul todo aquello que sus iris reflejaran. Ella sabía que esos ojos los heredó de su padre. No era raro que uno pudiera perderse en ellos y descifrar todos los misterios del universo: la mirada de su niña reflejaba la sabiduría perenne de eones y milenios. Su luz resplandecía a través de cielos despejados y un sol que no lastima. Su piel destilaba un olor similar a la brisa de primavera que aún conserva un poco de la humedad invernal. Tal frescura se percibía sólo con sentirla cerca… Estaba segura de que Sofía siempre había sido fiel al significado de su nombre: sabiduría.

Ese milagro de la naturaleza no tuvo un comienzo proporcional a sus circunstancias actuales. El día que Sofía llegó al mundo tuvo que sufrir su primero y más terrible reto: sobrevivir. Su madre rememoraba las escenas con un dejo de tristeza. El doctor se horrorizó cuando sostuvo entre sus manos el inerte cuerpo de la criatura. Aunque los pulmones cumplían su función, lo hacían de una forma alarmante, ya que la respiración de la recién nacida era lenta. El pediatra y su equipo de enfermeras intercambiaron miradas delatadoras que ella no tuvo dificultad en interpretar: sabían que no tenía muchas oportunidades para sobrevivir. Así, perdió las esperanzas cuando no escuchó el llanto de su bebita. El médico a cargo de las Betanzos ordenó traer la incubadora en un intento final por ayudarla. La incertidumbre era tal, que no entendió cómo es que aún no perdía el conocimiento.

En medio del caos general, nadie se percató en qué momento fue que la niña sostuvo el enguantado dedo índice del médico con su manita. El doctor Alejandro Nava miraba atónito a la recién llegada al mundo.

—¿Doctor? —inquirió una de las enfermeras.

Con ayuda de una de las asistentes, se despojó del guante derecho y colocó la palma de su mano sobre el diminuto pecho cubierto de placenta y sangre. Su madre miró boquiabierta cómo su hija comenzaba a inflar y desinflar su pecho.

—¡Está reaccionando! —dijo la enfermera que sostenía el guante de su jefe.

—¡Bien hecho, chamaca! ¡Eso es todo!

Sin que nadie lo dejara implícito, sabían que un milagro ocurrió en ese quirófano; la incubadora fue innecesaria.

—Aquí tiene, señorita —dijo el doctor Nava, que depositaba a la recién nacida en sus brazos—. Sofía vivirá.

—¿Cómo dice? —preguntó confundida y sintiendo un hormigueo general—. ¿Ha dicho Sofía?

—Así es. No dejabas de repetir ese nombre; de hecho, fue a los pocos minutos antes de dar a luz… ¿No te acuerdas, Adriana? —cuestionó el doctor Nava.

Una extraña mezcla agridulce compuesta de melancolía y dicha se apoderó de su sonrisa; Adriana Betanzos dio gracias al Señor por permitirle conservar a su hija con ella.

Ocho años transcurrieron y Sofía jamás presentó ningún trastorno de salud mayúsculo, salvo las gripes e infecciones estomacales naturales en cualquiera. Esa mañana, en la que Adriana contemplaba a su milagro, se dirigían a un supermercado situado en una zona al norte del área metropolitana que compartían la capital y el Estado de México.

—Hija, ya casi llegamos —dijo Adriana mientras movía a su hija con suavidad, pues el arrullo del vehículo en movimiento había causado su efecto en ella—. Hija…, hija… ¡Sofía!

Los azules ojos se abrieron de inmediato y Sofía se incorporó de un sobresalto.

—¡Mami! —exclamó confundida—. ¿Y esos gritos?

—Perdón, pero te quedaste bien cuajada.

—¡Ay! Pues es que me aburrí, mamá.

—Ya casi llegamos, faltan dos paradas más, así que estate lista. Recoge bien tus cosas, no vayas a dejar nada en el camión.

—No, ma. Si siempre me fijo —reclamó ella.

—No, no siempre. La otra vez dejaste a la Molly en el carrito del súper.

—Claro que no, yo sí sabía que allí la había dejado… Es sólo que fui a ver otras cosas.

—Chismosa que eres…

—Ay, ya, mamá. Deja de molestarme.

Sofía se acomodó en el asiento y miró a través de la ventanilla. Adriana la imitó en dicha acción, pues el cielo estaba despejado y las nubes eran escasas. Sin duda, era un día poco peculiar para aquel invierno. De pronto, Adriana reaccionó ante la situación que estaba viviendo.

—¡Sofía! ¿Qué te dije sobre no andarte asomando por la ventana?

—¡Tú también lo andas haciendo!

—¡No me contestes, canija escuincla! Te me cambias de lugar, ¡ándele!

—Ay, má… Es que vengo bien aburrida; ya nos tardamos un chorro en llegar.

—Pues desaburrete —dijo Adriana mientras intercambiaba de lugar con su hija—. Además, ya mero bajamos.

Abordaron el autobús en el paradero del Toreo de Cuatro Caminos y se dirigían al centro comercial de Valle Dorado. Tras un largo trayecto abarrotado de vehículos sobre el distribuidor vial, llegaron por fin a su destino. Descendieron del colectivo y se adentraron en el enorme supermercado. Una vez dentro de las instalaciones, Sofía tomó de la mano a su madre y se dirigió a ella con un semblante de consternación:

—Me siento mal, mami.

—¿Qué tienes, mi amor? ¿Te duele la panza?

—No, no es eso… Estoy como… ¿Mareada?

Adriana la condujo a la banca más cercana.

—Vente, vamos a sentarnos.

Sofía siguió a su madre y se sentó a su lado.

—Siento que algo va a pasar, mami.

—A ver, a ver… ¿A qué te refieres exactamente?

—Pues algo feo, malo… No sé decirlo bien.

—Explicarlo.

—Ajá, explicarlo.

—Pero… ¿Puedes decirme algo más? No sé, ¿viste alguna noticia en el periódico?

—No, mami. Sólo lo siento. Como cuando lo de los señores esos de la camioneta.

El semblante de Adriana se oscureció. Si algo temía, era que volvieran a aparecer. Ella y su hija llevaban varias semanas huyendo de unos tipos de negro. No le cabía duda que estaban tras de su hija; no sólo ella sabía que era especial, y ellos, de algún modo, lo sabían.

La última vez que se encontraron con ellos, fueron auxiliadas por otro hombre que tampoco conocía, un tal doctor Alfonso de Aspide, según rezaba la tarjeta de presentación que aún conservaba en la mochila de su hija.

—¿De dónde sacas esto, hija?

La pequeña meditó su respuesta y, después de unos segundos, modificó su semblante para aparentar calma:

—No tengas miedo, ¿okey, mami?

—No tengo miedo, Sofía, pero necesito que me digas por qué dices eso. ¿Viste algo que yo no? Dime la verdad, mija.

—Ay, mamá —dijo al fin, exasperada—. No sé, fue algo que vi mientras estaba dormida en el camión.

—¿Qué viste?

—Pues…Todo se movía muy feo.

—¿Cómo que se movía muy feo? —inquirió Adriana, quien, al ver más repuesta a su hija, la instó a ponerse en pie—. Mira, vamos a comprar las cosas rápido y nos vamos a buscar un hotel cerca de la zona, ¿sí? Ya después me explicas con calma.

Sofía asintió.

Adriana cogió un carrito de súper y rápidamente seleccionó los insumos que necesitarían para sobrevivir un par de días más. Se detuvo frente a los frascos de café y estuvo tentada a llevar uno. Revisó su billetera y recordó porqué debía evadir ciertos lujos: sólo contaba con lo suficiente para un par de semanas más. Después de emitir un largo suspiro, abandonó el frasco del aromático grano y revisó lo que ya llevaba en el carrito: cuatro latas de atún, dos latas de vegetales hervidos, dos botellas de agua, un empaque de galletas saladas, papel higiénico, una lata de leche en polvo y un paquete de galletas de chocolate… Eso último no lo tenía contemplado.

—Sofía, no voy a llevarte estas galletas. Ya sé cómo eres, te las vas a acabar en una sentada, así que mejor… —Adriana se alarmó al no escuchar los refunfuños de su hija—. ¿Sofía?

Miró a su alrededor, pero no había rastro de la niña.

—¡¡¡Sofía!!!

Eduardo I

Una noche antes...

No estaba tan seguro de que en realidad lo estuviesen siguiendo. De cualquier forma, corría tan rápido como sus tiesas piernas se lo permitían. La ciudad estaba cubierta por un halo de oscuridad, incluso se percibía la humedad en el ambiente, pero si de algo estaba seguro, es que no era de noche. El cielo parecía estar cubierto por un manto traslucido con reflejos azul marino, como si la superficie marítima los cubriera en su lugar, otorgándole a las calles y avenidas la apariencia de estar inmersas en las profundidades submarinas. Pero, aun así, respiraba con naturalidad; se movía con soltura y diminutas gotas repentinas mojaban su rostro. Notó también que las calles estaban desiertas y en ninguna ventana de casas, departamentos y negocios, había una sola luz encendida. Cualquier vestigio de vida era nulo. Aquel entorno utópico le recordó a una atlántida moderna. Sólo él y su alma estaban en ese lugar y momento. Y seguía corriendo sin ningún sentido, pero el tener las piernas tan rígidas le hizo pensar que se encontraba en una toma en cámara lenta.

A su paso, notó lugares emblemáticos y edificios que le resultaban más que conocidos: el mármol blanco que recubría el palacio de Bellas Artes parecía verdoso, como enlamado; la torre Latinoamericana estaba incompleta, partida por la mitad y todos los vidrios se encontraban quebrados, o en algunos casos, ni siquiera había ventanas; la avenida Madero estaba poblada de siluetas negruzcas que se desvanecían en los rincones como sombras recién iluminadas, pero no le parecieron que fuesen personas; el Zócalo de la Ciudad de México presentaba características similares, ya que la catedral estaba agrietada en toda su estructura, el Palacio Nacional tres cuartos de lo mismo, y, donde se supone tendría que estar la plancha del Zócalo, no había nada, mas que un profundo hueco con forma cuadrangular. Asomó la cabeza hacia el vacío, pero no parecía tener fondo. Regresó sobre sus pasos y volvió a reafirmar que, efectivamente, nadie lo estaba siguiendo. No obstante, se llevó un sobresalto al soslayar su reflejo en un ventanal que todavía sobrevivía.

La imagen que el vidrio le devolvía le pertenecía a otra persona, específicamente a uno de sus hermanos, al mayor, que se llamaba Gabriel. Pero, por otro lado, estaba convencido de ser él, aunque por fuera se viera como su hermano.

Roció su vaho por encima del vidrio y después lo frotó con la manga de su saco para verificar si sus ojos le estaban jugando una trampa, pero no resultó. El sujeto que se reflejaba era un hombre robusto de uno ochenta y tres, cabello lacio relamido hacia atrás, ojos oscuros y una incipiente sombra en sus mejillas y alrededor de su nariz y boca; no había duda, era Gabriel, pues él mismo jamás se vería usando un traje negro con corbata del mismo color.

Pinches sueños mafufos.

Dejó de correr y se propuso a deambular por las calles abandonadas, sabiendo que se trataba de otro de esos sueños absurdos que había estado teniendo en los últimos días, y decidió que lo mejor sería marchar a su casa. Mientras caminaba por la acera de 16 de Septiembre, casi esquina con Gante, comenzó a llover con fuerza. Buscó refugio de manera instintiva y se posicionó por debajo de una pérgola de rallas de color verde y blanco. Era una tienda de frutas y verduras que en su letrero estaba escrita la palabra Supermarché: Alimentation Générale.

¿Eso es francés? ¿Qué pedo?

Miró a su alrededor, aguzando la vista para mirar a través de la tormenta, y descubrió una enorme silueta que le pareció de lo más familiar. La torre Eiffel, sin su emblemática punta, partida por la mitad, se erigía cual tronco seco, apuntalada en un horizonte repleto de tejados azules con sus respectivas buhardillas.

¿No mames que ahora estoy en París?

Sus pensamientos se interrumpieron de tajo cuando vio que una niña se disponía a doblar por la bocacalle.

—¡Niña, ven para acá! —exclamó, pero no tardó en darse cuenta de que la niña estaba completamente seca—. ¡Te va a hacer daño!

¿Qué carajos?

La intensa lluvia parecía no mojar a la jovencita de cabello rizado y castaño, vestido blanco con adornos de flores, y mirada azul cielo. De pie, sobre la acera, permaneció allí, escrutándolo. Él se preguntó a sí mismo si la conocía de algún sitio, pero no, jamás la había visto. Y, además, no solía relacionarse con nadie, y mucho menos con niños.

—Oye, amiga, no sé por qué me miras así. Quizá me estás viendo como Gabriel… ¿Conoces a mi hermano? —preguntó, pero no obtuvo respuesta—. ¿Entiendes algo de lo que te estoy diciendo?

—Tu dois rentrer chez toi, Eduardo.

—¿Qué? No hablo francés, niña… Un momento.

Ella había pronunciado su nombre.

—¿Sabes quién soy?

—Oui, bien sûr.

—Y, ¿sabes también quien es Gabriel?

—Sí, pero ahora debes ir a casa, Eduardo.

Un trueno azotó en la periferia, deslumbrándole al instante. Cuando recuperó la visión, la niña ya no estaba. Volteó en todas direcciones y no encontró rastros de la joven. En su rápida investigación visual, una imagen captó su atención. Eduardo se cubrió el rostro cuando vio el fulgor de otro rayo que apenas se dibujaba cual conjunto de arterias en el firmamento, y justo antes del tronido, iluminó un cartelón que colgaba en la fachada de una iglesia. La imagen mostraba a una virgen cargando a un bebé. No había duda, se trataba de la Virgen María y el Niño Jesús… O niña, pues por nada tenía pinta de varón. Lo terrorífico vino a los pocos segundos, cuando un tercer relámpago destelló en las alturas, y a la virgen le comenzaron a escurrir chorros carmesíes a través de los ojos.

Eduardo contuvo el aliento y precisó emprender la escapatoria, más el grito de una mujer se escuchó entre las centellas y el granizo:

—¡Sofía!

Imaginó que la muchachita perdida sería Sofía. Por un momento pensó en buscar a la emisora del aullido, pero decidió seguir corriendo. Y justo cuando cruzaba a través del Pont d´Iéna, éste se resquebrajó y Eduardo cayó a las aguas del río Sena.

En ese momento despertó. Descubrió que las sábanas estaban húmedas de su helado sudor. Maldijo la hora en que había tenido lugar otra de sus pesadillas. La madrugada no era el mejor consuelo para recobrar la cordura. Conforme pasaba el tiempo, los sueños tenían mayor aproximación a la realidad. Habrían pasado unos cinco años desde que empezó con ello. Recordaba bien el primero: una mujer cubierta con un velo azul, sujetando su brazo. La sensación fue espantosa. De aquella mano huesuda emanaba un frío sepulcral. Después soñó con su difunto tío Héctor y, poco después, con un caballero medieval sin rostro.

¿Por qué vi a Gabriel en mi reflejo?

Sin embargo, de algo sí que estaba seguro: la experiencia de esta ocasión había sido más rara de lo habitual.

Miró el despertador y decidió que era hora de alistarse y ponerse en marcha. Si en algo tenía razón la niña Sofía, era en que debía tomar el autobús de las ocho que lo llevaría de regreso a la Ciudad de México; de vuelta a casa.

Gabriel I

Horas más tarde...

Se levantó con desdén y de malas, preguntándose los motivos para hacerlo ir en un día festivo. Se calzó su traje, olvidando que no era necesario ataviarse de esa manera. El muy despistado tenía arraigada la rutina diaria, por lo que no reparó en ello hasta que ya se encontraba de camino. El festejo había cesado de manera anticipada en su casa, por lo tanto, decidió llevar a Pamela a seguir la fiesta en un sitio cercano de ambiente nocturno. Por fortuna no bebió lo suficiente como para presentar resaca. Mientras se despojaba de la ropa interior para meterse a la regadera, cubrió a su novia, que dormía bocabajo y tenía la espalda pecosa al descubierto, a merced del inclemente viento invernal. Se duchó sin hacer mucho escándalo y después se alistó para marcharse a su impertinente y último encuentro laboral.

—¿Ya te vas? —dijo Pamela, en medio de un prolongado bostezo y acomodándose sobre la almohada.

—Sí, ya sabes… Sus chingaderas de citarme en día festivo. ¿A qué hijo de puta se le ocurre citar a alguien el primero de enero?

—Pues a los del banco, ¿a quién más? Ni deberías de ir. Total, ya qué.

—No. Prefiero terminar con esto de una buena vez.

—Aquí te espero. Si me encuentras dormida, despiértame para que te haga de desayunar.

Le dio un beso en la mejilla y se puso en marcha.

Mientras caminaba por las aún desiertas calles de la ciudad, pensaba en la cena familiar que tuvo lugar la noche anterior en casa de su madre, y también en la noticia de su nuevo proyecto. Su madre y su abuela Teté estaban en desacuerdo con la decisión de abandonar su trabajo para seguir un sueño tan vago y poco remunerador, cosa que a él le importaba poco. Contar con la aprobación de su novia era lo único que necesitaba. Y estaba también la discusión con el menor de sus hermanos, Mauricio, con quien estuvo a punto de llegar a los golpes en medio de la cena. Pese a todo, sabía que el cariño estaba intacto, sólo habían tenido un desplante de egos y opiniones, pero, de cualquier forma, no fue una velada agradable.

Miró su reloj y notó que ya iba tarde, así que caminó de prisa por la calle de Florencia, en la colonia Juárez, pues el sitio al que se dirigía era una enorme torre ubicada frente a la glorieta del Ángel de la Independencia del Paseo de la Reforma. Seguía pensando en lo absurdo de citarlo ese día, pero entendía que cuando se trataba de perder, el banco, o las empresas en general, gustaban de complicar las cosas. Lo cierto es que ya le daba lo mismo. Estaba hastiado de lo mecánico en su rutina y, luego de descubrir su verdadera vocación, no tuvo una sola duda en presentar su renuncia definitiva ante uno de los bancos extranjeros con mayor presencia en México.

Entró en el edificio cubierto de cristal de impresionante arquitectura. El piso al que se dirigía estaba situado justamente a la altura del dorado ángel. Le habían ordenado que tomara asiento frente a un escritorio. En tanto, sumergido en su nuevo papel, realizaba anotaciones sobre las hojas de su Moleskine nueva. Después de largos veinte minutos, llegó la persona de Recursos Humanos que lo citó. El tipo llegó con la camisa desfajada y el cabello desaliñado; poco le faltó para llevar uno de esos ridículos gorritos llenos de serpentinas y los números del año que entraba. Éste lo saludó y revisó sus documentos.

—¡Feliz año! —dijo el empleado del banco—. Es una lástima para ambos, ¿no crees? Yo empiezo el año teniendo que venir a la oficina y tú sin chamba.

—Tú me citaste hoy… De hecho, me sorprende que el edificio haya abierto.

—Pues sí, pero fue una indicación de tu ex patrón… No creas que estoy muy contento de haber venido. Ando súper crudo.

—Ya… Pues, a lo que venimos, ¿no?

El empleado revisó los papeles con desinterés, hasta que pareció notar algo:

—¿Tenías diez años en la empresa, Gabriel? —preguntó asombrado—. Deberías pensártelo dos veces, amigo. De seguro ya ibas pa’ gerente.

—Lo dudo… amigo.

El empleado le entregó el formato de renuncia y Gabriel lo firmó sin pensarlo.

—Bueno… Un cambio siempre es positivo. ¿Puedo preguntar a qué te vas a dedicar? De seguro te vas a otro banco.

—Nada de eso, y no, no pasa nada —dijo Gabriel mientras giraba su pluma entre los dedos—. Descubrí que soy escritor.

—¿En serio? ¿Qué escribes? ¿Dónde puedo leer tus libros?

—Aún un no publico nada, pero cuando lo haga, te haré llegar una copia…

—Erik… Erik Ramos.

—Ya estás. Pues, hasta la próxima.

—Suerte con tus libros.

Después de darse un apretón de manos e intercambiar una sonrisa un tanto forzada, se marchó. En el elevador tomó su celular y le mandó un mensaje a su novia:

Pam, por fin renuncié.

¡Esto hay que celebrarlo! ¿Ya vienes para el depa o te vas a dar una vuelta por ahí?, respondió Pamela.

No, me voy directo. Entre más lejos de aquí, mejor. Te amo.

Encontrándose ya en el casi abandonado vestíbulo del edificio, se sintió liberado. Las pocas personas que trabajaban ese día, encargados de seguridad y alguno que otro intendente, le saludaban con un “Feliz Año Nuevo” desdeñoso y poco convincente.

Mientras un policía le regresaba su identificación, vio de soslayo que en la puerta giratoria de vidrio de la entrada otro agente forcejeaba con un vagabundo cubierto con una manta gris, quien finalmente pudo liberarse del placaje al que estaba siendo sometido, emprendiendo la carrera hacia él. Una vez a su altura, lo tomó del traje.

—¡Joven! ¡Ayúdeme!

—¿Está todo bien, don?

—Los puercos estos me quieren sacar del edificio.

—Mejor hágales caso, señor.

—¡No! ¡Lo que quiero es que estos hijos de su reputa madre me maten! ¡Sí, señor!

Gabriel retrocedió, quitándose las huesudas manos del anciano, cuyos ojos azules desconcertaban, pues eran tan llamativos que hacían dudar si se trataba de un varón o una mujer. Su rostro era sumamente arrugado y tenía la peculiaridad que le confería ser desdentado.

—¡Buuu! ¿Te asustaste? ¡Mátame, niño!

—¡Suéltame, pinche viejo loco!

Le propinó un empujón y el anciano se fue de nalgas. Un par de guardias se apiñó sobre el viejo. Como pudo, Gabriel salió a la calle, pero no podía dejar de mirar al vagabundo, quien, forcejando todavía con los de seguridad, tampoco le quitaba los ojos de encima.

¿Qué pedo con ese cabrón?

Cruzando ya el Paseo de la Reforma, y mientras le regresaba una mirada fija al inquietante pordiosero, sintió un tremendo golpe en el costado derecho de su cuerpo. Gabriel salió disparado varios metros hacia adelante, sobre el asfalto de la glorieta del Ángel de la Independencia, mientras que un Alfa Romeo rojo se frenaba de forma estrepitosa frente a él.

Alberto I

31 de diciembre de 2011, Glendale, California

—Mosidta, Albero.

—Supongo que es un cumplido.

—Ne, parece que no has aprendido nada.

—Bueno, no es que sea falta de interés —dijo él mientras terminaba de rasurarse—. Tengo mucho trabajo y aprender coreano es lo más complicado que he hecho.

—Yo aprendí español rápido, Albero.

—Sí… En fin, recuérdame el plan para esta noche, chaguia.

—¿Ves que sí sabes? —dijo Hai Ping mientras terminaba de maquillarse—. Tenemos que salir en una hora para llegar a la gala, Yeobo. ¿Tienes los boletos que nos dio Miguel?

—Sí, los saqué desde temprano. ¿Lista para conocer al Julio Jamón?

—Julius Hampton, Albero.

La pareja recibió a modo de obsequio de bodas, un par de boletos para un coctel de alta alcurnia, en donde se darían cita las personas más vanguardistas de Beverly Hills, Hollywood y Venice Beach. Se trataba de una cena a beneficencia presidida por un renombrado pintor inglés, cuyos cuadros estar estarían subastándose durante la velada; las ganancias estaban destinadas para ayudar a una fundación de niños con cáncer.

Alberto no estaba muy de acuerdo con la idea de conjugar beneficencia con eventos de gente que sólo gustaba de aparentar un estatuto social y un gusto por el arte exacerbado. No obstante, estaba seguro de que habría algún tipo de brindis, y, para él, eso era suficiente. Y también le entusiasmaba que a su futura esposa fuera a ver los cuadros y a conocer al pintor que admiraba en el mismo sitio. Todo aquello en el ambiente de la celebración del fin de año.

La pareja, vistiendo sus mejores prendas para la ocasión, se dirigió al Getty Center, una de las dos sedes del Museo de Arte J.P. Getty. Al llegar al lugar, Alberto tomó un par de copas de champagne, y, con Hai Ping tomada del brazo, recorrió los pasillos del museo, observando los frescos del tal Hampton. El estilo del inglés era sofisticado y a la usanza de pinturas barrocas. Hai Ping mencionó en repetidas ocasiones que el estilo le recordaba mucho a Caravaggio, pero Alberto no tenía idea a quién se refería su prometida.

—Mira, Albero, esta pintura se parece mucho a la Madonna dei Palafrenieri; es la misma composición.

El mexicano miró con detenimiento aquel fresco en el que dos mujeres sujetaban a una niña, quien a su vez se encontraba pisando a una serpiente.

—¿Verdad que sí se parece? La única diferencia es que en la de Caravaggio es un niño y las mujeres son doncellas.

—¿Caracaballo dijiste?

—De verdad te propasas, Albero.

Escondió la sonrisa de haberse mofado de su novia dándole un sorbo a su bebida, pero su atención fue capturada de golpe por la grave y musical voz de un anciano larguirucho, de piel sumamente pálida y arrugada, de rostro enjuto coronado con un crespo cabello cano, pero lo que más lo distinguía era su profunda mirada azul. Se trataba del mismísimo Julius Hampton, quien tomó lugar en el pódium.

—Es sorprendente la cantidad de amantes del tenebrismo moderno que se han dado cita esta noche —dijo el hombre a través de un micrófono. Y ante un silencio sepulcral, dejó escapar una risita—. Muy buenas noches a todos. Antes que nada, quisiera desearles un feliz año nuevo, amantes del arte contemporáneo. Reciban una cálida bienvenida en esta noche tan especial, en la que brindaremos por los logros del proyecto más reciente de la Fundación Hampton: “Alexis Dream”. Es importante que sepan que todo nuestro trabajo se debe a la conjunción de múltiples colaboradores a nivel mundial, mismos que han ayudado a que estos niños afectados con esta maldita enfermedad, él cáncer, tengan una mejor forma de vida. No duden que en los próximos años estemos hablando de una posible cura a este mal…

Los aplausos no se hicieron esperar. Alberto y su novia se unieron a la ovación.

—La gente que ha venido no sabe muy bien de qué se trata todo esto, Albero.

—¿A qué te refieres, chaguia?

—Estamos en una fiesta de pseudo intelectuales. Julius ha mencionado algo que hace total sentido; es un tenebrista.

Alberto no entendía nada.

—No te sigo…

—Por eso mencioné que me recordaba a Caravaggio; es un tenebrista. Quiero decir, Jurius hace pintura barroca, muy similar a lo que hacía el pintor que ya mencioné.

—Ah, ya veo… Y nadie entendió esa referencia más que tú, ¿cierto?

La coreana asintió.

Mientras tanto, Julius seguía hablando:

—Nuestros investigadores y científicos están trabajando tan duro como la propia Organización Mundial de la Salud, siendo que nosotros estamos bajo el cobijo de la filantropía y ellos no. Así que, no tengo que pedirlo, pero sepan que todas las ganancias obtenidas de esta subasta, en la cual ofrezco la obra que ya no cabe en mi casa —dijo con socarronería, mientras los espectadores se unían en una sonora carcajada —, irán directo al proyecto de estos niños. Señoras y señores, déjenme presentarles a una personita muy especial… Es una noche llena de sorpresas, ¿cierto? Por favor, denle un gran aplauso al pequeño que inspiró el proyecto: ¡Alexis!

Alberto miraba al orador, cuya voz era hipnótica, cuando, de pronto, su vista se postró en el pequeño que ya tomaba su lugar en el pódium. El muchacho no debía tener más de seis años; su piel era más pálida que la pared blanca del recinto, aunque una serie de pecas contrastaban sobre sus mejillas; a leguas se notaba que llevaba un peluquín pelirrojo para cubrir los estragos de la quimioterapia; una sombra gris rodeaba sus ojos. A Alberto le parecía que el muchachito se desvanecería en cualquier momento.

—¿No es un poco inhumano hacer que un niño venga hasta aquí? Vamos, no creo que la fundación tenga que brindarnos estas pruebas…

—En eso sí estoy de acuerdo, Albero.

La gente se unió en un sonoro aplauso, pero, por alguna extraña razón, Alexis no le quitaba la vista de encima. Alberto miró hacia atrás, esperando encontrar algo que estuviera llamando la atención del niño y que él sólo fuera un estorbo dentro de su campo visual, pero lo cierto es que no había nada. Alberto le sostuvo la mirada, pero no tardó en comenzar a sentir un malestar general. Heladas gotas de sudor recorrieron desde su nuca hasta la espalda baja. Un espasmo general amenazó con abatirlo, aunque se pudo contener. Tras soltar a Hai Ping de la mano, corrió al sanitario de caballeros e intentó abrir la llave del agua, pero ésta se dobló como si estuviera hecha de mantequilla en lugar de latón.

—¡Qué carajo! —exclamó.

Intentó con otro lavabo y sucedió algo muy similar. Alberto sintió un hormigueo en la cabeza y el rostro, y la transpiración iba en aumento. Salió del baño con la camisa empapada y los ojos desorbitados. Se dirigió hasta Hai Ping, quien lo contemplaba con inquietud.

—¿Qué pasa, Yeobo?

—Vámonos de aquí, amor —dijo mientras reposaba la mano en el hombro de su amada—. No me siento nada bien.

La del cutis de porcelana dejó escapar un aullido de dolor.

—¡Omo! ¿Museun-il-iso? ¡Me estás lastimando!

Alberto retiró la mano, preso de la confusión. Un asistente a la gala le pidió que dejará a la mujer en paz, pero Hai Ping, con el rostro arrugado, le hizo una señal de que todo estaba bien.

—¡Perdón! No sé que…

—Sólo vámonos —dijo Hai Ping, sobándose el hombro.

La pareja se trasladó hasta su auto y ella le pidió a Alberto que ocupara el lugar del copiloto, y él, antes de si quiera abrir la puerta, vomitó sobre la llanta delantera.

Un silencio incómodo se hizo presente durante el viaje de regreso. Hai Ping conducía el viejo Buick del 78 de su futuro esposo, quien, un tanto repuesto, sostenía un cigarrillo a medio morir entre los labios.

—Honey, no quise hacerte enojar —dijo Alberto después de arrojar el cigarrillo por la ventana del auto—. Me sentí muy mal estando en el museo y preferí que nos fuéramos. No me lo tomes a mal, me gusta el arte y toda esa onda, pero…

—No me enojé por habernos ido, Yeobo. Te propasaste: ningún hombre me había lastimado así. ¿Por qué me apretaste tan fuerte, Albero?

—¿De qué hablas, chaguia?

Hai Ping no contestó.

Estando a escasos metros de cruzar el puente de Glenoaks Boulevard, el suelo comenzó a cimbrarse y una fuerte sacudida ocasionó que Hai Ping pisara el freno en el momento justo. Bajaron del auto apenas para ser testigos de cómo el puente se hacía pedazos, cayendo al casi seco canal que pasaba por debajo y llevándose consigo varios automóviles con sus desafortunados pasajeros.

La coreana abrazó a su pareja. Al instante, se apartaron de dónde se encontraban, pues el pavimento se estaba resquebrajando por debajo de sus pies.

—¡Aigo! ¿Qué sucede?

—¡Está temblando!

Ignacio I

Al día siguiente… Ciudad de México

…time is like a fuse, short and burning fast,

Armageddon is here, like said in the past.

Fight fire with fire! Ending is near!

Fight fire with fire! Bursting with fear!

Cortaba trozos de solomillo sobre la mesa al momento en que Fight fire with fire de Metallica sonaba en su MP3. Su compañero, al advertir la situación, le indicó que, si la gerente lo sorprendía, le confiscaría el aparato. Él le dedicó una sonrisa y prosiguió con sus tareas. De tanto en tanto, entraba y salía del cuarto de congelación para extraer más carne que debía cortar y posteriormente empaquetar.

—No te pases, mi estimado, te va a hacer daño —dijo Emilio—. Tómate cinco minutos, Nacho, yo te aviso si viene la patrona.

—Tienes razón, ni siquiera debí venir a chambear, como que me quiere dar gripa.

De forma pesarosa, el robusto hombre abandonó el área, pensando todavía en el desdén que había mostrado la noche anterior. Su familia se esmeró para sorprenderlo y él dio la impresión de que le había importado poco, pero eso no era cierto. Ignacio estaba cansado de sus últimas jornadas. La mayor parte de la gente solía hacer sus compras de fin de año al último minuto, abarrotando así numerosas áreas en el supermercado, incluyendo la carnicería. Además del cansancio, tenía el cuerpo cortado y presentía que iba a caer enfermo si no se iba a la cama temprano; no estaba de ánimos para celebraciones. A pesar de haber recibido con alegría a su hijo Manuel, quien apenas al verlo entrar a la casa corrió a rodearlo con sus brazos, su incomodidad ganó la batalla esa noche. Nayelli, su mujer, se pasó la noche llorando desconsolada, y ni siquiera subió a dormir.

Más que nada, Ignacio Cortés se sentía un donnadie. A veces pensaba que, de haberse quedado en prisión, se hubiera resuelto su vida. Y ese pensamiento también lo llenaba de culpa. Podría estar arrepentido de haberse casado con Nayelli, pero jamás de haber tenido a su hijo. Manuel era lo único que lo mantenía en la lucha.

Caminó sobre el pasillo de botanas y le sedujo la idea de guardar una bolsita de cacahuates en su pantalón, pero se contuvo cuando se percató de una presencia a su lado.

—¿Qué onda, niña?, ¿qué se te ofrece o qué?

—Ignacio —dijo ella, apuntando con su dedo en dirección a su pecho.

Él se percató de que señalaba su gafete, en el que su nombre estaba escrito en letras pequeñas.

—Pa’ servirte, chamaca.

La jovencita le pareció muy curiosa, pues tenía unos ojos azules como el cielo, y también unos caireles castaños que le adornaban la cara.

—Hasta pronto, Ignacio.

—¿Qué? ¿Te hace gracia mi nombre o qué?

La niña le sonrió y se marchó de allí.

—‘Inche chamaca traviesa…

De pronto, empezó a sentir que se sofocaba, al grado de sentir un mareo de muerte. Emilio, quien había salido a buscarlo, lo encontró tambaleándose entre los pasillos.

—¡Nacho! ¡No mames, güey! ¡Ve na’ más cómo estás! ¡Ya vete a tu casa, güey!

—Tengo mucho calor, cabrón. Mejor me meto a la cámara a trabajar, sirve que se me quita.

—No digas pendejadas, pinche gordo. ¿Cómo que a la cámara de congelación?

—Siento que me quemo, canijo. No es broma.

Ignacio le extendió la mano y Emilio se la apretó, y de inmediato la apartó, diciendo:

—¡Ay, cabrón! Sí estás muy caliente. ¡Traes la temperatura bien alta!

—Déjame entrar a la cámara, lo necesito… —dijo Ignacio, con un tono de voz que lo hacía parecer agotado.

Y una vez dentro, se retiró la camisa, pues aun así se sentía sofocado. Sin percatarse de nada, las paredes comenzaron a sudar y la carne que cortaba se encontraba fláccida. Y después de unos segundos, perdió el conocimiento.

Nicolás I

31 de diciembre de 2011, Tijuana, Baja California

Su padre salió de la casa con prisa. Jacinto, su primo, se encontraba inconsciente luego de una primera experiencia cambiando un fusible. Esa noche era especial para él, pues por primera vez celebraría un fin de año con su padre, y debido a la imprudencia de su familiar, los planes no tenían mucha pinta de seguir en pie.

Sin poder hacer más que esperar a que su padre y su sobrino regresaran del hospital, decidió que invertiría su tiempo en saludar a la distancia, mediante el uso de la tecnología, a las personas que más le importaban en la vida. Y después de encender su laptop, verificó que se encontrara conectada en su servicio de mensajería instantánea:

**…:::ΠϊĊΘ:::…**:

Hola, flaquita. ¿Cómo te va? ¿No te agarro muy ocupada?

[[[***##°°hay dos clases de hombres, los que son infieles y los que aún no nacen°°##¨¨¨¨:::@@ flakita moXa***]]]:

Algo, estoy preparando el pavito. ¿Tú qué?

**…:::ΠϊĊΘ:::…**:

Pos aquí, acordándome de los amigos.

[[[***##°°hay dos clases de hombres, los que son infieles y los que aún no nacen°°##¨¨¨¨:::@@ flakita moXa***]]]:

XD. ¿Amigos?

**…:::ΠϊĊΘ:::…**:

Bueno, sabes que eres especial para mí, más que una simple “amiga” :P

[[[***##°°hay dos clases de hombres, los que son infieles y los que aún no nacen°°##¨¨¨¨:::@@ flakita moXa***]]]:

Te manda saludos Marifer.

**…:::ΠϊĊΘ:::…**:

Dale un beso de mi parte a mi bebé.

[[[***##°°hay dos clases de hombres, los que son infieles y los que aún no nacen°°##¨¨¨¨:::@@ flakita moXa***]]]:

Ke no le digas así, se enoja.

**…:::ΠϊĊΘ:::…**:

Me vale, siempre será mi bebé. La adoro.

[[[***##°°hay dos clases de hombres, los que son infieles y los que aún no nacen°°##¨¨¨¨:::@@ flakita moXa***]]]:

Jajaja ta weno. Feliz año! Nico.

**…:::ΠϊĊΘ:::…**:

Feliz año, flaquita. Espero nos veamos pronto.

[[[***##°°hay dos clases de hombres, los que son infieles y los que aún no nacen°°##¨¨¨¨:::@@ flakita moXa***]]]:

A mí también me encantaría verte pronto. Ya me voy, que se me quema la cena.

Ella se desconectó y él hizo lo propio. Se postró en su sillón favorito y comenzó a jugar con una pelota de tenis, haciédola rebotar en contra de la pared. Nicolás, o mejor conocido por casi todo el mundo como “El Nico”, vivía en un constante estado de hastío.

Llevaba varios meses desempleado, cuando su objetivo había sido marcharse a Tijuana paracambiar de aires y encontrarle sentido a la vida.

El festejo de esa noche se estaba mermado por completo y el hartazgo se volvía a presentar. No podía pensar en un festejo de año nuevo sin celebrarlo como era debido. Por fortuna, su padre entró por la puerta del cuarto. Había regresado del hospital.

—Ya vine, mijo. Compré unas cheves; vamos a brindar aquí, ¿no?, afuera de la casa. Animémonos un rato y ya después nos conseguimos unas viejas.

—¿Y el primo?

—Ta’ bien el güey, sólo fue un desmayo. Ya hasta lo dieron de alta.