Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ex Aequo

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

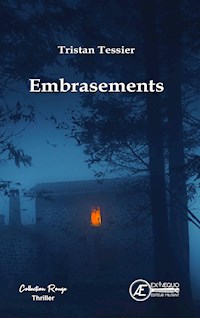

Heureux et épanoui au milieu de ceux qu'il aime le plus, les arbres, un homme mène sa vie, seul et isolé. Il trouve son bonheur dans son amour fou du bois et des feux de cheminée, dont l'odeur si particulière s'invite en lui et l'enivre en un instant.

Il ne se verrait nulle part ailleurs que dans cette vieille maison perdue au milieu de la forêt, où il se sent si bien et à laquelle il tient tant. Il ne se verrait nulle part ailleurs que loin de ce chaos urbain aux allures si hostiles.

Mais l’inconnu intrigue et éveille en lui des désirs nouveaux…

À PROPOS DE L'AUTEUR

Après des études de finance, Tristan Tessier décide d’emprunter une voie différente. Celle, selon lui, du sens. Consécutivement ouvrier, livreur, voyageur, fermier en Islande, entrepreneur en Côte d’Ivoire ou encore déménageur, il n’abandonnera pourtant jamais son envie d’écrire. Jusqu’à ce premier roman.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 284

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Tristan Tessier

Embrasements

Roman

ISBN : 979-10-388-0367-1

Collection : rouge

Dépôt légal : mai 2022

© 2022 couverture Ex Æquo

© 2022 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays

Toute modification interdite

Chapitre I

Elles s’embrasent. Elles sont belles. Elles sentent bon.

Les flammes dansent au milieu du bûcher que j’observe.

Moi, étourdi, hagard, émerveillé par le spectacle, je demeure debout et coi.

Certains aiment l’odeur du pain grillé du matin, d’autres préfèrent celle de l’essence à la station-service des bords d’autoroute.

Tout comme eux, j’ai ma favorite.

Elle m’enivre, me rend fou. Elle m’apaise, me transporte.

J’y suis accro, complètement accro.

Le parfum fumé du bois qui brûle, dont l’accompagnement visuel me semble indissociable. Cette énergie qui se dégage de la bûche préalablement et précautionneusement sélectionnée.

Les heures passées à chercher parmi les arbres de la forêt celui qui, des années plus tard, saura me donner satisfaction, m’apporter démence et réjouissance. Celui qui saura sécher suffisamment pour bien brûler. Pas trop, pour que le plaisir dure.

Cette bûche, coupée de mes propres mains, parfaite dans son imperfection, portée à bout de bras pour rejoindre le petit tas de camarades qui l’attendent afin de servir un même et seul dessein.

Son embarras lorsque, assiégée par les flammes, celle-ci n’a plus que pour appel à l’aide le crépitement de son écorce qui fut son armure, pendant de si longues années.

Cette amie qui tant de fois la protégea des prédateurs en tous genres.

La voilà qui finalement faiblit, craque et faillit. Elle disparaît, petit à petit, dans les cris silencieux d’une douleur que l’on devine. Mais, fidèle à elle-même, elle reste digne et fière. Elle m’offre pour dernier cadeau ce concert délicieux pour un adieu sobre et élégant.

C’est une véritable histoire, alors, qui se termine. Une histoire à laquelle il m’a été permis de participer. Un lien certain s’est tissé entre ce petit morceau de bois et moi-même.

Lui qui me paraissait si fort dans son élément, résistant aux intempéries d’une vie d’aventures, se révèle en réalité tellement fragile.

Alors, pour qu’il reste de lui en moi, pour que nous ne soyons jamais séparés et que je ne l’oublie pas, je le sens, je le respire, je l’inhale.

Son fumet, tout d’abord, caresse mes narines. Il les nargue. Je sais qu’il est là, juste là, sous mon nez. Pourtant, je refuse de le capturer immédiatement. Je joue avec lui pour que mon désir de l’attraper atteigne son paroxysme et que l’émotion qu’il me procure s’en trouve décuplée.

Je tourne autour du grand brasier en quête de l’endroit où il sera le meilleur. Je tâtonne. Et puis je trouve.

Alors je m’arrête. Je me tourne vers cet amas de lumière aveuglante dont je m’approche au plus près. Je me laisse saisir par cette chaleur suffocante et de toutes mes forces, bouche close, j’inspire mon environnement.

De dehors il passe à dedans. Le doux parfum du bois brut est en moi. Il me monte directement à la tête et m’étourdit.

Ensuite, lentement, il descend. Du cerveau le voilà qui rejoint les poumons, en passant par la gorge. Il la chauffe, elle le refroidit. Alors l’équilibre se fait. Il est adopté, définitivement.

Mais, j’oubliais. Un détail. Une broutille.

Tout comme la cuisine a ses secrets, les odeurs ont les leurs.

Quels sont le sel et le poivre du bois qui brûle ? Comment le sublimer sans entraver sa superbe fragrance ?

Qu’il fut long et difficile de trouver la réponse.

Comme cela peut changer un homme.

Comme l’on peut se redécouvrir dans pareille quête.

Comme rien, dans cet état, jamais, ne vous arrête…

Chapitre II

Seul, au milieu de la foule, je déambule. Je me mêle à cette masse mouvante dont les codes m’échappent et dont la présence m’effraie. Je me laisse noyer dans cette marée humaine dans laquelle j’ignore comment me comporter. Je ne me rends que rarement en ville, lorsque le besoin se fait sentir de raviver la flamme qui brûle en moi. Ainsi, pour qu’elle ne s’éteigne jamais, il me faut me rappeler les vices d’une rue bondée de gens pressés et accablés.

Moi qui ne me sens jamais mieux que dans la solitude et l’exil et qui ai pour unique plaisir celui de l’éloignement et de l’oubli, cette impression magnifique que le monde ne vous attend pas, petit à petit, dans cet environnement si éloigné du mien, je suffoque. La détresse et la peur m’envahissent. Je tourne la tête dans tous les sens, je cherche du regard un moyen de m’en sortir. Je cherche une berge à rejoindre, un radeau à la dérive. Mais je ne vois que des visages étrangers auxquels je n’ose quémander de l’aide, je n’entends plus que le brouhaha incessant d’une ville agitée et effrayante, prête à s’emparer de moi. Même le ciel semble avoir déserté les lieux, fatigué de se battre contre ces monstres de béton qui grimpent vers lui comme le lierre s’acharne sur les arbres malades. Alors, éreinté, je me laisse submerger par cette vague déferlante qui m’entraîne dans les profondeurs inaccessibles de la tourmente. Plus mon corps sombre, plus mon âme se remplit d’une douleur qui devient insupportable. Autour de moi résonnent de plus en plus fortement les cris d’une horde d’humains qui me retiennent. Ils m’empêchent de partir et de rejoindre mon univers. Je me débats, de toutes mes forces, en vain. Je sens leur emprise sur moi prendre l’ascendant et m’attirer vers eux.

QUI SUIS-JE ?

Vite, mon bois, ma bûche, mon oxygène.

Du feu, de la fumée, partout.

Laissez-moi respirer. Par pitié.

Ouf, me revoilà auprès de la cheminée. Il s’en est fallu de peu. Mais tout rentre lentement dans l’ordre. Mes pensées s’amenuisent à mesure que mon souffle se saccade. Enfin, je retrouve le rythme normal des battements de mon cœur. Mon esprit se vide. Ma lucidité s’échappe. Mes ravisseurs me libèrent.

Le calme est revenu et je rouvre les yeux.

Apaisé, je regarde ma cheminée.

Comme elle est belle. Comme elle est grande.

Surélevée d’une petite vingtaine de centimètres par rapport au sol, elle donne l’impression d’être le trône de la salle.

Toute de pierre, elle s’impose par sa taille. De chaque côté, jaillissant du mur, des colonnes massives s’élèvent jusqu’au plafond. À mesure que le ciel se rapproche, elles pénètrent de plus en plus dans la pièce. Comme si cette cheminée emmurée voulait sortir de son cercueil.

On devine, sans jamais pouvoir les voir, la dangereuse gorge et son conduit qui rendront à la forêt les vapeurs de ses cadavres. Qu’elle semble profonde, cette gorge. Qu’il semble infini, ce conduit. Le voyage qu’ils proposent est comme un long pèlerinage. Il offre le temps de méditer pour qu’à l’arrivée chacun soit prêt à accueillir la liberté de l’âme et de l’esprit.

Tout du long, une fine tablette décrit les contours de la forteresse. On y pose les briquets, les bougies et les allumettes qui serviront à mettre en lumière le spectacle flamboyant des éléments qui fusionnent et qui dansent.

À l’intérieur de l’impressionnante structure, le cœur de la cheminée. Les côtés de l’âtre sont d’une humilité remarquable. La pierre lisse et polie qui les compose ne présente aucun relief particulier. Mais elle n’est pas fade pour autant, bien au contraire. Elle est belle dans sa sobriété, ravissante de simplicité. Elle joue à la perfection son rôle de guide et accompagne le regard du visiteur jusqu’au fond du foyer. Sur cette partie se dressent des moulures noircies par l’œuvre des cérémonies qui se sont succédé à travers le temps. On devine un chasseur dont la lance brisée rebondit sur le sol. Face à lui, la patte levée, un lion semble vouloir rendre justice. La crinière étoffée, rugissant de sa gueule grande ouverte, il s’apprête à porter le coup fatal.

Sous le foyer, où brûlent encore les guerriers les plus rebelles et résistants, s’amassent les restes d’un combat épique et courageux.

Et moi, devant ce monument, je reste béat.

Tel un tableau magistral, le feu crépite au milieu de ce cadre de rêve.

Chapitre III

Tout à coup, un événement vient briser la douceur poétique de mes contemplations. Tandis que je balaie des yeux la beauté de cette œuvre, je suis interpellé par mon petit panier à bois. Comme toute magie a ses exigences, il n’est malheureusement pas possible d’en profiter éternellement sans compatir du moindre effort. Alors, chaque semaine arrive ce jour où le panier, des suites de nuits interminables de vie, se retrouve vide.

C’est ce jour-là que mon bonheur atteint sa plus haute intensité.

C’est ce jour-là que je quitte mon fauteuil.

C’est ce jour-là que nous sommes.

Je jette un œil par la fenêtre, par réflexe, mais mon ouïe ne me trompe pas : la pluie n’est pas tombée dernièrement, je l’aurais entendue rythmer de sa mélodieuse sonorité le ballet des flammes qui s’entremêlent ou alors j’aurais reconnu que la lumière qui pénétrait dans la pièce avait une teinte différente. Cela signifie que le bois tombé des arbres est prêt à être ramassé. Peut-être viendra-t-il directement combler ce vide en osier, peut-être passera-t-il d’abord par le vieux hangar au fond du jardin où les plus belles bûches sont endormies. Elles y attendent patiemment que l’appel irrésistible d’un moment d’accalmie me fasse les rejoindre et que mes mains, guidées par ma seule intuition et la force de mes souvenirs, désignent enfin l’heureuse élue.

Qu’importe où la bûche sera déposée, l’envie, toujours, me transcende d’aller la trouver. Alors je m’aventure dans les bois environnants à la conquête de ses plus beaux secrets.

Qu’il est bon de se retrouver perdu dans la forêt.

Le ciel est bleu, pas un nuage. Nous sommes au début de l’automne et le bois doit être sec. J’enfile mes bottes et me dirige vers mon atelier où je récupère une scie et une hache. Devant la porte, mon fidèle destrier se meurt d’impatience. Une brouette artisanale, en acier, mais avec une particularité : celle-ci est plus étroite qu’une brouette ordinaire, ce qui lui permet de se faufiler entre les arbres.

Je suis paré. Comme ma maison se situe dans une clairière, je n’ai pas beaucoup à attendre avant de m’enfoncer au milieu de cet immense bois.

Depuis le temps que je le sillonne, l’erreur serait de croire le connaître. On ne connaît jamais une forêt. Parce qu’elle est gigantesque, certes, mais avant tout parce qu’une forêt est un microcosme naturel. C’est un monde à part, qui respire et qui change. Les arbres grandissent, tombent malades. Puis ils guérissent ou bien ils meurent. Pendant que d’autres naissent. Un mouvement perpétuel anime cette terre, si fort et si rapide que nul ne peut se targuer de la connaître.

Il y demeure une diversité époustouflante : il y a le plus haut, le roi, les larges, qui prennent la lumière et le terreau des autres, les petits, qui ne dérangent personne. Mais pas un qui me déplaise.

Ce mélange des genres parvient malgré tout, par l’un des nombreux et mystérieux miracles de la nature, à un équilibre parfait. Une alchimie certaine se dégage de tous ces êtres boisés.

Et puis, bien sûr, il y a tout le petit univers qui crapahute entre ces racines. Sur ou sous cette terre si riche qu’elle n’oublie de nourrir personne. La faune et la flore s’allient pour mettre en mouvement cette troupe de théâtre secrète.

À chaque balade sa représentation.

Sous le pas d’une botte, le craquement délicieux des quelques feuilles déjà tombées de leur berceau et encore gelées par la rosée matinale.

Liens de la terre et du ciel, messagers et gardes de ces bois, les oiseaux mettent en musique le spectacle.

Puis s’invite le vent qui, selon son humeur, traverse la scène à grande allure ou bien s’installe et souffle lentement sur les décors. Sans gêne et intraitable, il fait trembler les rideaux et anime le ballet des feuilles automnales qui prennent leur grand envol.

Il n’y a rien qui ne soit beau. Devant, derrière, en bas ou bien en l’air, partout, la magie opère. Elle me plonge dans un tourbillon d’émotions. Je me laisse simplement submerger par la grandeur de ce que je ne contrôle plus. Je m’abandonne au plaisir de me faire discret. Alors je me tais et j’observe. Je m’assieds sur une souche dont l’épaisse couverture de mousse semble m’inviter. Je perds la notion de l’espace et celle du temps. Je perds tous mes repères, mais je me sens bien.

Il n’existe point de hasard. Pas même dans les bûches ramassées. Je ne choisis pas mon bois. C’est lui qui me choisit. Comme une parfaite évidence. Ne pas le prendre serait comme passer à côté d’une belle rencontre.

Il n’y a point de brindille ou bien de tronc. Il n’y a que des choses qui me parlent. Comment ? Cela ne s’explique pas. Je le vois, là, posé sur le sol, ce morceau de bois. Et puis cela m’apparaît clairement. Il serait trop réducteur et trop simpliste de vouloir expliquer la raison de mon geste. Certaines pulsions sont si puissantes que même le recul ne permet pas de les défendre. Une envie viscérale me fait agir. Ce n’est pas un choix que je fais, ce sont mes sens qui convergent et m’invitent à abdiquer. Sa position, sa couleur, son regard et son odeur. Je pense déjà, dès le premier échange, à notre relation future. Il peut finir là, couché, seul dans la forêt ou bien être déposé dans le vieux hangar à la place qui lui correspond. Je peux être son héros et lui offrir une sortie grandiose.

Le voilà enfin où il doit être, dans l’arène des adieux. Petit à petit la chaleur se fait sentir. Elle se rapproche, s’intensifie. Mais ce bois n’a pas peur. Le feu et lui sont amis. La flamme enfin l’assiège et s’empare de lui. Elle le réchauffe et l’étourdit. Alors il crépite comme pour laisser exploser sa joie et exprimer sa gratitude. Il dit merci, et au revoir. Il part. Il est parti.

Je continue de marcher au hasard de ces rencontres. La brouette se remplit petit à petit. Le bruit du bois qui saute lorsqu’elle franchit un obstacle me fait toujours un drôle d’effet. Parfois, une bûche tombe. Alors je sais que ce n’était pas le bon moment. Si l’on doit se retrouver, alors nous nous retrouverons.

Et puis, enfin, il y a celles qui font briller mes yeux. Celles qui se font attendre et désirer. Des séductrices nées.

D’abord, je n’ose pas la prendre. Elle semble posée sur un écrin dont la retirer serait lui faire offense. En harmonie avec le paysage, la regarder est un voyage. Son écorce est remarquable. Elle présente bien évidemment quelques fissures, quelques fragilités, mais c’est bien en cela que demeure toute sa beauté. Chacune de ses cicatrices est le témoin d’histoires passées.

Mes genoux s’assouplissent, mon bras se tend, mes doigts sur sa peau glissent et ma main la prend. Qu’elle est belle.

Je la porte à mes narines et je hume son incroyable parfum. Jamais je n’avais senti pareille richesse. Elle est de celles que l’on ne rencontre qu’une fois dans une vie. L’odeur est brute et puissante. Elle est hallucinante. Mes yeux se ferment et je vois la scène. Je vois quand et je vois comment.

C’est une denrée rare. C’est un millésime.

Dans un geste tremblant de fragilité et d’émerveillement, mais sans erreur ni maladresse, je l’amène à son carrosse. Je la dépose, lentement. Les autres bûches semblent épouser sa forme, comme pour lui construire un nouveau berceau.

La roue tourne dans un léger grincement qui la caractérise si bien. La brouette se faufile entre les obstacles avec une élégance triomphante.

Il se fait tard et la nuit commence à montrer son sombre manteau. L’obscurité se fait rapidement maîtresse au milieu des immenses arbres qui s’endorment.

Chapitre IV

Le bois consciencieusement rangé, le panier à nouveau plein et le lait sur le feu, je savoure cet instant où la quiétude m’envahit. Il fait un froid glacial dehors. Déjà une fine couche de glace apparaît sur la fenêtre. Mon corps tout entier n’est plus qu’un épais bloc de glace qu’il suffirait de renverser pour briser en des milliers de morceaux. Chacun se mettrait à fondre et il n’y aurait alors plus la moindre trace de mon passage sur cette Terre. Voilà comment l’existence me semble être la plus belle. Intense, mais furtive et dérisoire. Un frisson s’empare alors de moi et me ramène à la raison.

Je devine au bois qui se consume le temps qui passe. La bûche principale est à demi creusée maintenant. Son teint noirci trahit ses brûlures. Elle ne fume pas encore, elle n’a pas abdiqué.

Autour d’elle place se fait. Le petit bois n’est presque plus, il devient cendres. Une ascension tourbillonnante prend alors forme et se poursuit jusqu’à atteindre des sommets inatteignables.

Le lait doit être prêt maintenant. Je vais le chercher à la cuisine. Il bouillonne. Tout en le laissant sur le feu bien doux, pour qu’il ne perde rien de sa chaleur, je me dirige vers le placard d’où je sors un pot de miel.

Puis j’attrape l’un de ces gros pains de campagne qui suffirait à nourrir une famille entière pendant deux jours. Un pain à la croûte épaisse et farineuse dans lequel on aimerait croquer à tout. J’en découpe trois grosses tranches sur lesquelles j’étale le miel. Juste suffisamment pour qu’au contact de la chaleur du lait, des gouttes tombent et s’y mélangent, parfumant la mixture d’un subtil goût sucré. Je retourne à mon fauteuil.

La soirée qui s’annonce à moi me fait frémir d’impatience. Je ne peux que sourire en me l’imaginant. Ce soir, l’atmosphère est différente. Elle est à la fête et aux histoires. Le bois s’éveille, il me murmure ses plus beaux contes tandis que le feu les illustre. Mon regard se fixe sur cette chorégraphie endiablée dont je ne peux plus le détacher. C’est une histoire de guerriers. Le feu crépite et le bois bourdonne. Mon visage se rapproche, mes jouent chauffent, mes yeux se noient dans un bain de lumière. Je ne perçois plus rien de la pièce qui m’entoure. Le monde devient jaune, orange, rouge et noir. Musique et danse viennent rythmer le spectacle qui se déchaîne. Partout il est là. Je suis immergé dans ce monde parallèle dont l’entrée n’apparaît qu’au croisement d’un laisser-aller absolu et d’une croyance forte en son existence.

Je ne ressens plus la chaleur grandissante à mesure que je m’en rapproche. Je ne souffre plus de l’intensité de la lumière. Je vois en elle comme à travers un prisme qui filtrerait la vie pour qu’il n’en reste plus que la beauté. Je suis pris à mon tour dans l’incessant assaut de ce feu qui m’invite.

Je m’abandonne à lui jusqu’en subir les tourments. Jusqu’à ce que ma raison disparaisse et que ma plus grande peur soit celle de me réveiller. Le feu n’est plus que caresse.

Pourtant il marque ses limites. S’il a su me dompter, il n’est pas encore acquis que je lui convienne. Il demeure sauvage et distant. Sans me fausser compagnie, il me tient hors de portée de lui nuire. Il semble me rappeler que je ne suis que chair et que de la chair il sait faire poussière. Alors je l’écoute et ne m’aventure trop loin.

Je me souviens ce jour où je l’ai cru friable et m’en suis allé trop proche de son cœur battant.

Chapitre V

C’était un soir de novembre. L’automne avait revêtu son plus beau manteau. Celui des teintes vertes si douces, des jaunes mélancoliques, des orange vieillis et des marron fidèles. La nature était resplendissante. Le Soleil et sa chaleur s’étaient retirés pour laisser place à cette saison si sensuelle durant laquelle la vie se reconstruit. Les arbres se mettent à nu pour bientôt faire peau neuve, les animaux s’activent pour préparer le cocon hivernal.

Autour de la maison, l’amas de feuilles balayé par le vent formait un élégant tapis qui rendait léger chacun de mes pas. Que j’aime voir les branches sans être aveuglé et me demander combien de feuilles chacune d’entre elles abritera. Que j’aime voir le froid de la rosée matinale qui, avec grâce, recouvre le monde de sa traînée magique sans laquelle nulle journée ne saurait débuter.

Que j’aime sentir ce vent qui nettoie les tourments en se moquant des obstacles. Il emmène avec lui tout ce que bon lui semble. Comme si Dame Nature avait fait de l’automne son jour de grand ménage.

Ce jour-là les nuages étaient menaçants. Le ciel était noir et en colère. J’étais parti à vélo, tôt le matin, à l’étang où j’avais l’habitude d’aller pêcher et où je retrouvais mon emplacement préféré.

Il fallait pour y accéder déposer la bicyclette puis s’enfoncer au milieu des plantes montantes. Puis apparaissait un petit pont de pierres qui surmontait l’étang. Passé le pont, on arrivait à un petit espace particulièrement plat et dégagé, suffisamment en hauteur pour pouvoir s’approcher du bord, s’y asseoir et laisser ses jambes valdinguer.

Un peu dans le fond de cette étendue reposait un saule pleureur d’une grande beauté. Il était imposant et généreusement garni.

En été, son ombre me protégeait de la chaleur. En hiver, lorsque les branches étaient recouvertes de neige, je me sentais tel un Esquimau dans son igloo. Au printemps, j’étais au cœur d’une grande cage à oiseaux, bercé par les sifflements de rossignols et autres congénères. En automne, je m’asseyais dessous et j’attendais qu’une goutte vienne mourir sur ma joue, comme si les larmes du pleureur me parlaient.

En toute saison, j’y étais comme dans une bulle. J’accédais à un petit monde encore vierge du pas de l’homme. J’étais seul et j’étais bien.

Alors je m’installai sous l’arbre, j’accrochai un ver à l’hameçon et je lançai la ligne à l’eau. Laissant une chance aux poissons de profiter d’un repas offert, je partis quelques instants chercher la pièce dont j’avais besoin : un morceau de bois robuste et suffisamment long pour être enfoncé dans le sol. En forme de « Y », il sert de support à la canne. Lorsque je l’eus trouvé, je retournai l’installer et m’asseoir derrière ma ligne. Les yeux fixés sur le bouchon, le souffle silencieux et les pensées qui s’entremêlèrent, j’entamai une journée de patience et de calme absolus.

Les heures passèrent et la sérénité me gagna. C’est une activité pour l’âme avant que pour le corps. Le plat de l’étang s’infiltre dans l’esprit. Il n’y a point de vague. Il n’y a point de bruit. Il n’y a donc de place que pour une discussion avec soi-même. Ou pas de discussion du tout. C’est cette option que je choisis, parce qu’elle vous pousse à vous mettre dans des dispositions favorables à l’émerveillement. Tant de petits bruits anodins qui d’ordinaire vous échappent ne vous échappent plus.

Devenir invisible en milieu sauvage, voir les premiers fuyards ressortir leurs museaux, entendre les fourmis déplacer des montagnes et retrouver l’odeur de ce lieu familier. Puis attendre.

Attendre cette sensation de la ligne qui se tend et du bouchon qui s’agite. J’attendais cette image d’un étang si paisible sous lequel un combat à mort démarre. J’attendais ce face à face, mais il ne venait pas.

Mais ce qui vint ce soir-là l’emporta sur tout.

La journée touchait à sa fin lorsque les nuages se mirent à s’enfuir. Doucement le vent se leva. Il s’installa avec une discrétion céleste. Allié de la nature, il lui envoyait d’abord un message de prévention.

« Gardez-vous, lui dit-il, de sortir ce soir. Je ne fais pas que passer et je ne viens pas seul. »

Le conseil fut immédiatement entendu. L’instinct toujours fiable, faune et flore savent se taire devant l’évidence d’un danger imminent.

Tout cela est évidemment imperceptible pour l’œil humain, mais susceptible d’effleurer la conscience d’un esprit attentif. Cette journée de pêche m’avait plongé dans une sensibilité telle que je perçus que quelque chose se tramait.

L’un après l’autre, les petits bruits insignifiants du silence s’éteignirent. C’est en leur absence que l’on reconnaît leur existence.

L’étang était toujours d’un calme total. Mais de reposant le voilà qui se mit à peser. Le bouchon ne bougeait plus d’un millimètre, les gerris avaient quitté le périmètre. Il n’y avait plus un moustique au bord de l’eau, plus une abeille bourdonnante. Plus le moindre signe d’une présence animale. La flore aussi se cachait. Les quelques fleurs encore ouvertes se refermaient. La nature retenait son souffle.

Seule une brise traversante vint rompre cette atmosphère. Elle n’était pas encore arrivée jusqu’à moi et pourtant je la devinai. Je sentis qu’elle se propageait dans la forêt, dans les prairies, dans les collines et les clairières. Elle se rapprochait. Le son était de plus en plus fort, comme s’il pénétrait une cavité. Son écho me fit douter de sa provenance et toutes les herbes autour de moi s’inquiétèrent.

Tout à coup, plus rien.

Le calme avant la tempête.

Un calme d’une brièveté incroyable. Le vent fit aussitôt son retour.

Mais son intensité n’était plus la même. Il était en colère. Les nuages tristement beaux d’un automne mécontent se mirent à cavaler.

Chassés à toute vitesse par les bourrasques incessantes, ils furent très vite remplacés par un ciel profondément noir.

La visibilité chuta brutalement, comme si le Soleil, même lui, s’était éteint.

Les couleurs si riches de l’endroit me parurent soudainement bien ternes. L’eau semblait perdre sa transparence et devenir vaseuse. On pouvait imaginer les poissons se battre pour chaque pierre, chaque abri potentiel, retournant les fonds de leurs nageoires.

L’eau se troublait, le ciel s’obscurcissait, le vent se déchaînait. Ce dernier eut raison de ma petite installation : ma canne s’envola rejoindre les poissons. Les arbres tentaient de résister tant bien que mal à l’afflux des vents qui venaient les secouer dans une grande violence.

Les feuilles, les branches, les cailloux : tous se mêlaient les uns aux autres dans un brouhaha terrible. Je pouvais entendre au loin le bruit d’objets qui se cassaient, de vitres qui se brisaient, d’arbres qui rompaient. Toute forme de résistance se retrouvait saccagée sous le martèlement des coups incessants de la tempête.

L’inquiétude était omniprésente et je me retrouvais là, au milieu de cette rébellion, sans savoir que faire ni où aller. J’étais subjugué par ce déferlement. J’étais choqué, mais charmé par tant de virulence. J’étais béat devant la petitesse de ma personne face à la grandeur des éléments.

Alors que je pensais la terreur à son paroxysme, un énorme grondement se fit entendre. Comme si une ourse retrouvait dans sa tanière un chasseur menaçant ses petits. Le grondement le plus féroce qu’il m’eut été permis d’entendre et dont la portée semblait n’avoir pas de limite tant le vent l’accompagnait partout. Il me fit frémir et hérissa mes poils.

Il ne dura que quelques secondes, mais toujours il revenait. De plus en plus fort et de plus en plus proche. Il faisait trembler la terre et craindre ses habitants.

Alors la pluie entra dans la danse. Une pluie hostile qui vous fouette en plein visage et fait se confondre le jour et la nuit. Une pluie destructrice qui emporte les derniers survivants de l’hiver arrivant. Une pluie qui broie les herbes et transperce les feuilles, qui noie les fleurs et chasse les oiseaux, qui inonde les terriers et décime les insectes. Une pluie ravageuse.

Mon imperméable me donnait l’étrange impression d’observer tout cela depuis ma fenêtre. Les trombes d’eau qui s’abattaient sur moi ne parvenaient à franchir cette infaillible armure. Cela ne valait pas pour mes jambes. Mon pantalon avait rendu les armes depuis bien longtemps. Déchiré, troué, usé, il n’avait pas fallu bien longtemps à l’ennemi pour s’infiltrer. J’étais noyé des pieds jusques aux hanches.

Euphorique, je décidai d’aller récupérer mon vélo et de rentrer à la maison. Mais le vent était tel que chaque pas était une épreuve et une débauche d’énergie. Petit à petit, un pied après l’autre, traversant le pont à plat ventre, rampant, glissant, je finis par atteindre ma bicyclette. Je savais que la pluie ne m’épargnerait pas, mais je savais aussi que le chemin du retour se ferait avec l’aide du vent.

Je n’avais même pas besoin de pédaler. Le vent m’emportait à une vitesse folle. J’avais le sentiment de ne plus faire qu’un avec cette tempête et que les éléments m’obéissaient. Plus vite, plus fort, plus de pluie. J’étais seul à choisir où et quand la puissance de cet orage allait sévir.

Un sourire démoniaque s’empara de moi. Je me mis à rire. Si fort que je l’entendais même. C’était comme si, au cœur même de la menace, rien ne pouvait m’arriver, mais que tout, autour, était susceptible de disparaître.

Il faisait presque entièrement sombre. Je peinais à voir la route, mais elle m’était si habituelle que je devinais sa trajectoire. La pluie avait encore redoublé d’intensité et le tonnerre grondait à quelques kilomètres à peine.

Je devais être à mi-chemin lorsque mon accès de folie atteignit son apogée. J’étais hypnotisé par l’instant présent. Les muscles contractés, les yeux grands ouverts, l’adrénaline compressée dans mon abdomen, j’étais plus éveillé que je n’avais jamais été et pourtant moins moi-même que jamais. Ou bien un moi enfoui que je n’avais encore jamais rencontré.

Obnubilé, je traçais ma route quand un éclair faramineux déchira le ciel. Il tomba si proche que le vélo se mit à trembler. Mes yeux étaient ébahis devant la beauté et la violence de cet éclair. Je regardais l’endroit où il était tombé. Je sentais en même temps que la roue arrière commençait à patiner, mais je ne pouvais détacher mon regard de la zone d’impact.

Enfin, je ne pus y échapper. Le vélo se coucha sur le sol et m’emporta dans sa chute. Je n’opposais aucune résistance et mon corps glissait sur le bitume sur une dizaine de mètres. Mon imperméable et mon pantalon étaient complètement déchirés. Même les bottes n’avaient pu résister. J’avais eu l’heureux réflexe de relever ma tête, mais mes mains, mes coudes, mes cuisses et mes genoux étaient à vif. Le goudron avait fait disparaître les fines couches de peau qui me protégeaient. Le sang coulait, mais l’adrénaline couvrait la douleur.

Puis il me vint comme un coup d’arrêt, une prise de conscience. L’éclair était tombé si proche de la maison qu’il pouvait être tombé dessus. Pire, il pouvait être tombé sur la remise, sur mon bois. Il allait brûler à quelques mètres de moi sans que je puisse y assister, sans que je puisse en observer la mise à feu, l’embrasement et la dernière lueur. Il allait partir et je ne pourrais lui dire adieu.

Non, ce n’était pas possible. Je ne resterais pas sans rien faire.

Alors je me mis à courir. Je courais de colère et de tristesse, je courais de désespoir et de détresse. Je courais aussi vite que je le pouvais.

Quand j’arrivai enfin à la clairière, je crus qu’il était trop tard. Il n’y avait plus flamme vivante, ni même étincelle à raviver. La pluie qui m’avait fait chuter se serait repentie et aurait mis un terme à l’incendie. Mais je fus grandement étonné de constater que la maison, elle, était intacte.

L’inquiétude ayant laissé place à l’incompréhension, je me dirigeai prudemment vers la remise.

Pas une latte, pas une poutre, pas une bûche n’avait disparu. La catastrophe n’était probablement pas passée bien loin, mais l’éclair n’était pas tombé ici.

Pris de court par une vague de lucidité, j’observais autour de moi l’état de la forêt. Rien ne semblait anormal. Pas de lumière vive, pas de vague de chaleur ni de nuage de fumée. Il semblait que tout soit en train de se calmer.

Pour en avoir le cœur net et m’éviter des heures incertaines, j’allai chercher la grande échelle, m’en munis et l’installai contre le mur de la maison. Le vent s’était calmé et je n’éprouvai pas beaucoup de difficulté à grimper. Elle était haute, très haute. Du sommet la vue sur la forêt était panoramique et je pouvais alors de façon certaine affirmer que nul feu n’avait pris par ici.

Je retrouvais moi aussi quelque peu mes esprits. Mais il persistait au fond de moi une impression bizarre. Celle d’avoir réveillé un être endormi. Celle de vouloir retrouver cet autre moi.

J’ignorais ce ressenti et me replongeais dans la joie de savoir la maison et le bois en parfaits états. Je les croyais perdus et les voilà retrouvés. Une soirée de fête était donc requise. Une soirée mémorable. Une soirée inoubliable.

Qui dit occasion exceptionnelle dit aussi grand cru. On ne boit pas en fête l’eau de tous les jours. On n’embrase pas non plus son âme au parfum du bois quotidien.

C’était donc aujourd’hui, le « grand jour ». J’avais attendu cette occasion depuis des années. J’avais imaginé les différentes circonstances qui auraient pu m’y conduire, mais nulle n’était aussi grandiose, aussi parfaite, aussi évidente que celle-là. Il me paraissait dès lors si logique de n’avoir pas su l’anticiper. Ce genre d’événement ne peut provenir que d’une grande surprise, d’un total imprévu.

J’allais enfin connaître le goût de la première fois. J’allais toucher, je l’espérais, au Graal. J’allais m’unir à jamais à cette forêt.

Je m’appliquai à remettre le foyer à neuf. J’enlevai avec une attention à la hauteur de l’événement tous les restes de cendres, les morceaux d’écorces et autres saletés. Lorsque la cheminée eut fait peau neuve, je passai un coup de balai dans le reste de la pièce. Je replaçai les canapés et les coussins, je nettoyai la table et les carreaux des fenêtres.

Enfin, pour marquer officiellement la singularité de l’occasion, je descendis à la cave d’où je rapportai un vieux whisky de 30 ans d’âge. Je m’en servis un verre que j’amenai dans le salon et posai sur la table, proche du fauteuil.

Alors tout était prêt. Tout ou presque. Il ne me restait plus qu’à aller la chercher. Je renfilai mes bottes et m’avançai dans la pénombre du jardin, en direction de la remise. La pluie avait cessé.