18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

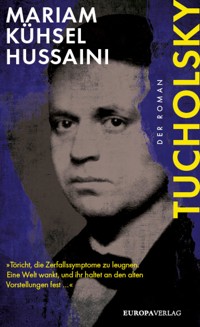

Es ist kein dunkler Traum, es ist Deutschland 1933. Emil Cioran, rumänischer Stipendiat der Philosophie, manifestiert in Berlin seinen Glauben an den Selbstmord. Rudolf Diels, erster Chef von Hitlers Gestapo, will Deutschland vor dem eigenen Selbstmord bewahren. Doch schon bald blicken beide in einen gemeinsamen Abgrund, denn sie passen sich nicht an. 1933, es ist die Stunde Hitlers. Emil Cioran kommt nach Berlin, um gegen die Philosophie zu rebellieren. Er träumt vom Tod und er will der Erste sein, der keine Lügen mehr erweckt. Rudolf Diels, der Chef der Geheimpolizei, will Deutschland dienen, doch einzig und allein dem Rechtsstaat und seinem Strafanspruch. Frontal zum ganzen Puls dieses brennenden Augenblicks, entfalten sich ihre Persönlichkeiten: Cioran ersehnt Unsterblichkeit, Diels erhält auf dem Obersalzberg einen Mordbefehl von Hitler. Im Wettlauf mit der Zeit, von ihr paralysiert und gejagt - getrieben von ihren großen Wünschen, umgeben von menschlichen Dämonen - beginnen Emil Cioran und Rudolf Diels ihre Aufgabe zu ihrem Schicksal zu machen. »Was für eine Sprache! Mariam Kühsel-Hussaini beherrscht die Kunst des federleichten Erzählens mit unerhörten Wortkombinationen. Das ist es, was wir von der Literatur wollen.« Elke Heidenreich, Zeit zu Tschudi »Es ist vor allem die Erzähltemperatur, die dieses Buch zu einem Ereignis macht. Die deutsche Sprache wird so lange durchgeschüttelt, bis sie aufwacht und Dinge sagt, die so neu, wild und impressionistisch sind wie ihr Gegenstand. Die Sprache macht ihre Loopings im Luftraum eines in der aktuellen deutschen Literatur sonst sorgsam vermiedenen Pathos. Manchmal springt man beim Lesen ungläubig einen Satz zurück ... Kühsel-Hussaini schattiert, umhaucht, umtupft -- Tschudi ist auch ein großer politischer Roman über Deutschland und das, was hätte werden können.« Niklas Maak FAZ zu Tschudi »In verführerischem, treibendem Rhythmus erzählt die Schriftstellerin darin von dem Museumsdirektor, der den Impressionismus nach Deutschland brachte. Fasziniert, ja: elektrisiert habe ich diesen Roman verschlungen.« Alexander Jürgs, faz.net zu Tschudi »Ein ansteckend-begeisternder Roman.« Paul Stoop, Deutschlandfunk zu Tschudi »Ein ganz starkes Buch. So virtuos geschrieben, so informativ, so anschaulich, so unterhaltend, so fesselnd. Ein Roman für den Geist und das Gefühl gleichermaßen.« Frank Statzner, Hessischer Rundfunk zu Tschudi »Mariam Kühsel-Hussaini giesst den Visionär Tschudi und seine Epoche in ein federleichtes, schillerndes, expressives und immer eigenwilliges Deutsch. Jedes Kapitel ein Bild, doch nichts steht still. Ein Berlin-Roman, wie man ihn noch nicht gelesen hat.« Martina Läubli, NZZ am Sonntag zu Tschudi

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 350

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Mariam Kühsel-Hussaini

EMIL

Roman

Klett-Cotta

Impressum

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

© 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle Rechte vorbehalten

Cover: Anzinger und Rasp Kommunikation GmbH

unter Verwendung einer Abbildung von Mondadori Portfolio / Getty Images

Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen

Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH

ISBN 978-3-608-98351-7

E-Book: ISBN 978-3-608-11939-8

»Die Organe lösen sich vom Körper ab, wie der Körper sich von uns löst: Er entrinnt uns, er gehört uns nicht mehr an.

Ein Überläufer, den wir nicht einmal denunzieren können, denn er hält nirgends an, stellt sich in niemandes Dienst.«

Emil Cioran

»Scheinbar kann keiner die Wirklichkeit der Welt überspringen.«

Rudolf Diels

Mein Name ist Emil Cioran und ich bin Student in Berlin.

Deutsch konnte ich bereits als Jugendlicher in meiner walachischen Heimat, wo die Vampire die Gesetze machen. Doch in Transsilvanien ist alles krank und das Schicksal verschwommen. Zaubertricks machen dir weis, du wärest gesund, doch gehörst du zu den wenigen Auserwählten des Unheils, verstehst du sehr bald, du bist es nicht.

Gesund. Ich träumte immer nur davon, träumte von diesem inneren und äußeren magischen Raum, der durch nichts entsteht und durch nichts vergeht.

Ich bin angekommen. Im magischsten Raum aller Träume. Ich stehe mit meinem Schrankkoffer und einer Umhängetasche, in der mein Papier, meine Hefte und mein Kamm liegen, in der Friedrichstraße.

Meine Augen blicken wie durch einen Kristall. Die Luft ist reiner als bei uns auf den Morgenwiesen nahe des geliebten Friedhofs, trotz unendlich vieler Wagen, die auf- und abfahren.

Zwei Jungen in weißen Hemden, warm hellbraunen Westen, Krawatten und knielangen Strümpfen kommen mir entgegen. Sie haben ein und denselben Scheitel, undenkbar in dem Land, aus dem ich komme, wo das Haar in riesigen, unbeherrschten Wellen von den tollwütigen Stirnen steigt und man schon allein an der Linie von der Welle einer Strähne, wäre das Gesicht auch verborgen, denjenigen erraten würde.

Die beiden gehen auch gleich, das ist nicht möglich. Sie gehen gleich! Leichtfüßig, aber mit einem bestimmten Druck, wie junge Vögel, die etwas Besseres als das Fliegen erfunden haben. Sofort greife ich in meine Tasche und ziehe den Kamm hervor, um den rumänischen Wald auf meinem Kopf zu ersticken.

Ich bin Emil Cioran und es ist November 1933 in Berlin.

Eins

Als Stipendiat der Humboldtstiftung – ich habe mich als glänzender Kandidat erwiesen, was akademische Produktivität, politisches Interesse und Kameradschaft angeht – bin ich nunmehr Reichsausländer in einem Reich des aufsteigenden Lichts.

Mein Blick gleitet empor, was ich sehe, bringt mein hysterisches Herz zum Stillstand. Fahnen überall … überall, wohin das Lid nur reicht! Ich sehe Schwarz und Rot und Weiß und ich sehe in regelmäßigen Abständen und parallel zum anmutig gebogenen U der U-Bahnlinie das Hakenkreuz entlangflattern, wie die frischste Wäsche, die im Luftspiel trocknet, geschmeidig von den filigran und dicht aneinandergerückten Gebäuden zwirbelnd … dann wieder wie von einer unsichtbaren Hand beruhigt und beinah streng auf mich herabwogend.

Etwas Reines, etwas Körperliches, etwas so Kraftvolles und endlich Unpoetisches zeichnet hier alle Konturen. Umrisse, so ungelogen. Meine Füße kitzeln. Etwas in meiner Brust schwebt. So leicht und so ausgeschlafen habe ich mich noch nie gefühlt.

Was ist das, dieses offene Geheimnis, das ich hier einatme? Wo ist die Langeweile meines verfluchten Ursprungs, meines zappelnd besessenen Rumäniens, dessen Wollen kein eigenes Ziel, keine Überwältigung besitzt – warum gibt es dort keinen solchen Kristall, kein solches Fluidum, einfach in der Luft, wie hier?

Es ist sehr kalt, bedeckt, alle paar Minuten regnet es, manche spannen ihre Schirme auf, andere straucheln auf ihren Fahrrädern dicht und ziemlich eilig an den brausenden Wagen entlang, Frauen, in kurzen Jacken und langen Röcken, die beim Radeln hochrutschen – da, ein Herr im langen Mantel und Hut schafft es doch tatsächlich noch, zwischen den regenglitzernd drahtigen Fahrrädern hindurchzuhuschen, wohl nur möglich mit einem Klavierswing im Ohr. Kaum zu glauben. Als sei es kosmisch errechnet, dass er das jetzt so tut. Erwähnte ich, dass ich glücklich bin? Ich habe die Augen geschlossen und als ich sie wieder öffnete, war ich es … glücklich.

Ich gehe weiter und weiter, die Kästen an Häusern sind aus allem Reichtum der Fantasie gebaut und ich bewundere die Dunkelheit, die sie ausströmen, wenn der Regen die Fassaden überseufzt.

Einen Hut benötige ich übrigens noch. So einen, wie ihn der wartende Mann dort an der Straßenbahnstation hält. Seine Aktentasche gefällt mir ebenso, schwarz lehnt sie da. Was starrt er an? Die harten schönen Wolken?

An der nächsten Häuserecke, vor einem leerstehenden Haus, vielleicht ein Restaurant oder eine Bar einst? – stehen zwei Wachpolizisten. Sie rauchen. Die Fenster des riesigen Gebäudes sind alle zugeklebt mit dem Hakenkreuz, dieser sich auf der Netzhaut drehenden und drehenden und drehenden eckigen Spiralspinne, die nie still steht auf ihrem weißen Grund und sich doch alles erkrallt und alles sammelt und in sich verschlingt, in einem hypnotisch stärkenden, unversehrten Rot.

»WÄHLT HITLER« hängt groß über dem Eingang.

Etwas hat meine Sehnsucht, meine unermesslichste aller Krankheiten, in einen derartigen Hintergrund katapultiert, ich spüre sie, zumindest in diesem Augenblick, nicht mehr. Ein ausgeglichener Ernst berührt eine ruhige Erfüllung, öffnet einen sehr scharfen Schnitt ins Unergründliche, ein vollkommener Aderlass, und ich fühle mich wie neugeboren und sogar Appetit und Durst suchen mich heim. So viele unbegreiflich gut geschnittene Mäntel habe ich in ganz Bukarest noch nicht gefunden. București, du bist nichts als ein hochmütiger Hirte!

Lasst mich noch ein wenig weiterziehen, denn ich bin vom Leben doch nicht verraten worden.

Bin ausgezeichnet worden. Bin hier. Wo etwas, das ich weder benennen noch bezeichnen kann, alles erwispert und mit unsichtbaren Frequenzen umrahmt.

Prächtig und kontemplativ gewölbte Hauseingänge begrüßen mich. Mein Atemhauch pulsiert in seinem heißen Eisnebel vor mir her und ich strahle einfach alles an, was mir begegnet.

Vor einem abgeriegelten Dienstgebäude beobachte ich eine Schar von SA-Posten in festgegürteten Jacken, die Königin von Spinne an den Oberarm gebunden, plaudernd bilden sie undurchdringliche Kreise. Ihre knielangen Stiefel sitzen wie ihnen angegossen, einem von mir ungesehenen Modell – Dornschnallenstiefel und Schaftstiefel in einem – leicht gekürzt, alle tragen sie und ein jeder hat sie sich selbst geschwärzt. Einer der Männer hat die Arme lässig am Rücken zusammengelegt, während ein anderer leise auf ihn einredet. Ich bemerke den hufeisernen Stahl an seinem Stiefelabsatz. Ich suche sein Profil ab, fahre vom kleinen Reichsadler auf der braunfilzigen Schaftmütze seine gedrungen überaufmerksame Stirn herab, von der sich eine fest nach unten entschlossene Nasenspitze fast schon ohne einen Mund direkt ins hervorpreschende Kinn rammt.

Etwas strich soeben über die verborgene Sonne, die hier heute hinter Schichten von bewölktem Damast liegt. Eine Sonne jedoch braucht man auch gar nicht, wenn man Anderes vorhat, das hatte schon Macbeth erkannt. Hier ist ein neues Licht erschaffen worden und ich weiß nicht, woher es kommt.

Ich sollte mich aber nun lieber einmal um mein Zimmer kümmern.

Zwei

Ich wartete Ecke Linden. Auf die Minute pünktlich erschien er.

»Na, hat ja wunderbar geklappt! Deutsch-rumänische Absprache hält Wort!«, rief er mir zu und ich konnte ihn sofort gut leiden. Hochgewachsen, hellbraunes, glatt gescheiteltes Haar, aufgeweckte Augen, heiser und zugewandt. »Heil Hitler!«

»Heil Hitler!«, erwiderte ich. »Otto Krause? Mir wurde gesagt, ein Herr Krause würde mich hier abfangen.«

»Steht vor dir!«, grinste er. »Und du bist der Emil.«

»Ja«, lachte ich.

»Ich begleite dich zur Humboldtstiftung, wo du deinen Ausweis bekommst. Dachte, wir treffen uns hier, gehen gemeinsam hin, damit du auch siehst, wie herrlich unser Berlin ist. Dann bringe ich dich zur Witwe Heilscher, wo du dein Zimmer beziehen wirst. Gratulation übrigens zum wohlverdienten Stipendium! Dass du trefflich schreibst und noch trefflicher denkst, ist unserer Stiftung nicht entgangen.«

»Danke vielmals!«, sagte ich. »Studierst du auch?«

»Medizin. Auch an der Friedrich-Wilhelms. Eigentlich wollte mich der Horst noch begleiten, dich kennenlernen, aber er war verhindert und lässt dich herzlich grüßen. Uns wurden ein paar Übersetzungen deiner Texte gereicht, du, die haben uns mächtig beeindruckt. Aber umbringen kannste dich später immer noch, jetzt erst ma darf uns der Tod nicht schrecken!«

»Interessierst du dich für Philosophie?«, fragte ich ihn.

»Hab’s als Nebenfach, sehr sogar, ja. Vater bestand aber auf Medizin, da kam ich nicht drum rum. Aber so, im Ausgleich mit den Wissenschaften des Geistes, ist es mir erträglich.«

»Ist die Medizin denn ungeistig?«

Er lächelte im Gehen, besaß ein dürersch lineares Profil, ein klarsichtig-Verlangen-unterdrückendes und feines Todesgesicht, mit fester Haut über den ebenen Wangenknochen und abgehärtet-blutlosem Kinn, sein Schritt war vorwärtsdrängend, seine Kleidung äußerst bürgerlich. Ich hatte Mühe, meinen riesigen Koffer hinter mir herzuziehen, und kam mir ein wenig missglückt vor, ihn um zwei Köpfe zu unterragen. Kleine Regentropfen setzten sich in und auf meinem krausen Haar ab und blähten es auf, verdammt. Einen Topfdeckel aus Beton bitte, denn diese Haare kommen woanders her!

»Als Arzt musst du halt antworten, Raum für Fragen ist nicht gegeben.«

»Verstehe«, sagte ich und sah das Stadtschloss vor mir aufscheinen, im beklommenen Bisquit unter einem steinfarbenen Himmel und kurz hinter einer schwarzgrauen Spree und all das flößte mir eine eigenartige, unbekannte, fremde Verzweiflung ein. Ein langer Bau, auf einer wie gebogenen Erde, mein erster Eindruck war leer, ich meine den Kasten, er schien leer, seines Flüsterns und seiner Farben beraubt.

Ein enormes Banner – massiger, als ich es begreifen konnte – fiel von der obersten Dachkante der Schlossfassade die Lindenseite herunter bis zum Boden. Das Hakenkreuz darauf geschlagen wie ein stummer Gong, ein schwarzes Pulsloch mitten im Raum, in seinem ganzen feingliedrig gehässigen Schaudersog.

Ich war mir sicher, Otto hatte diesen Gang sehr wohl bedacht.

Im Schlüterhof des Schlosses, ein rußig krustiger Garten aus Säulen, herrschte viel Betrieb. Ich überflog die Statuen mit ihren zarten Brüsten und ungeheuren Pranken, manche hoben den Arm, wie als wenn sie nicht recht wüssten … keine Unentschlossenheit, nein, eher ein unendliches Sehnen nach Unformbarkeit. Unformbar wie alles, was mich hier umgab. Nicht fassbar. Ziel unbekannt. Geheimniskalte Luft, in sich brennend irgendwie.

»Lass mal dein Ungetüm von Koffer hier unten, bei uns kommt nix weg, wir müssen hoch ins Dritte, komm, folge mir gern!«, Otto nahm drei Stufen gleichzeitig, leicht und federnd in seinen blankgeputzten Herrenschuhen und dem fliegenden Schal um den schmalen Hals, während ich immer kleiner zu werden schien im Mantel meines schwachsinnigen Onkels und versuchte, meinem balkanesischen Trippeln eine irgendwie elegante Entschuldigung zu verleihen. Ein blinder Dackel, der einem silbernen Schimmel folgte!

Die Büroräume der Humboldtstiftung waren hell ausgeleuchtet. Freundliche Gesichter hießen mich willkommen. Noch ehe ich mich versah, schüttelte bereits jemand meine Hand, sehr fest, wie mir auffiel. »Heil Hitler! Da haben wir ja den begabten Gast und Freund unserer großen deutschen Kultur!«, ein Mann mittleren Alters stand vor mir. »So so, Philosophie, Soziologie, Kunstgeschichte und dann wollen Se ja auch noch eine Promotion für Psychologie ansteuern; Donnerwetter, wenn das mal nicht vielversprechend ist!«, an seinem Anzug über dem Herzen steckte ein kleines Parteiabzeichen, golden glitzernde Lettern auf einem metallic-roten Kreis. »Und dann, ja dann ham Se sich auch noch den denkbar ergreifendsten Augenblick ausgesucht, so kurz vor der Reichstagswahl.«

»Heil Hitler. Ich freue mich sehr, hier zu sein«, sagte ich.

Ein Telefon klingelte, durchs große Fenster sah ich gegenüber einen Giganten lässig über korinthischen Blattblüten lehnen. Er verhöhnte mich mit seiner unmenschlichen Freiheit.

»Haben Sie das Foto, Herr Zie- … Zjo-«, die Sekretärin des Mannes beugte sich vor und streckte die Hand aus. Ihre weich gedrehte Wellenschnecke im zimtfarbenen Haar über der geraden Stirn schimmerte.

»TSCHORÀN«, versuchte ich lautsprachlich von mir zu geben und kramte nach meinem Bild. Alle im Raum summten es sofort nach und für kurz hatte es etwas von einem unheimlichen und dunklen Chor, der eingeschworen wird von einer allgegenwärtigen Augenstimme.

Mein Ausweis wurde ganz fabelhaft, ganz zu schweigen von dem engelshaften Lächeln meiner zärtlich hübschen Züge darauf, die ich von meiner gestörten Mutter geerbt habe, ein Lächeln, von dem ich selbst beglückt war. Auf olivgrün festem Papier und von der schüchternen Handschrift der Mitarbeiterin durchzuckt, war ich nun Student in Berlin. Stipendiat. Meister pro forma. Ein Junge im Flügelmantel des Erwachens aus meiner rumänischen Irrenanstalt von Herkunft, hoffentlich. Hoffentlich sage ich, denn, nun ja, ich bin selbstmordgefährdet. So nennt man das doch hier. Bei uns in Rumänien umschmeichelt man es mit auf den Gipfeln der Verzweiflung. Ich persönlich sage dazu: Ich bin verflucht.

Der Weg zu meiner neuen Bleibe ritzte sich für alle Zeit in meine Brust, ritzte schnell und doch als wäre die Zeit aufgeschnitten und würde ihre eigenen Innereien betrachten. Länglich schwarze Hakenkreuzfahnen am Lustgarten, eingedrungene Fremdkörper an der vernarbten Pracht der Gebäude. Ein Schlauch aus Linden in ein tiefes Universum hinein. Hakenkreuzler am Pariser Platz sammelten sich zu eckig wabernden Formen, zu einer Schweigeminute im Gedenken an die Opfer des Hitlerputsches 1923. Rote Hakenkreuzfahnen die Seitenstraßen ankündigend. Voll belebte Prachtachsen aus Gebäuden, wie aus Rauch geformt. Blumenfrauen, absurd. Nirgends in Europa je so viele auf einmal gehabt. Unaufgeregt aufmerksame SA mit Wahlschildern um die jungen Hälse, die Kappen mit den schwarzen Bändern um die ernst selbstgefälligen, wachen Bullterrier-Gesichter geschnürt, breitbeinig und wortlos.

Litfaßsäulen beklebt mit einem immer und immer und immer wiederkehrenden schwarzen Refrain, einer Art altmeisterlicher Doppelfotografie. Ein ziemlich matter, aufgeweichter, sich im Grunde schon abwendender, alter Hindenburg, bei dem nichts mehr geht und ein anderes Gesicht, ein zweites rechts daneben, das sich scharf gezeichnet heranschmiegt, mit dünn dunklem Haar, einem eigenartigen Glanz auf der Haut und Augen, die sich auf dem Plakat bewegten wie tanzende Messer.

Dämmerndes Trüb fiel in Minutenschleiern herab. Auf mich. Emil Cioran. Der dem wohlerzogenen Otto Krause lauschte, wie er von seinem großen Bruder erzählte, Jurist, vom bald bevorstehenden Generalappell der deutschen Rechtsfront. Der Benno, der hätte mit der Rechtswissenschaft ein feineres Los gezogen, fand Otto, denn das Recht würde man nun ganz bald neu auffassen, von Grunde auf neu, während es in der Medizin ja praktisch nichts zu überdenken gab.

Als wir rechts in die Wilhelmstraße einbogen, ging ein einzelner Herr mit Hut und Mantel, mehrere Zeitungen unterm Arm, vor uns. Otto beschleunigte seinen ohnehin schon gehörigen Schritt mit einem Mal. Als wir auf seiner Höhe waren, zog Otto eine der Zeitungen hervor und warf sie vom Bordstein mitten auf die Straße. Der Mann blieb stehen und blickte ruhig aus dunklen Mandelaugen, glühend, wie aus einer Ferne. Otto, die Hände in den Taschen, grinste ihn an. Ich ein Stück weiter weg. Dann betrat der Herr die Straße, trat noch einmal einen Schritt zurück, denn ein Auto fuhr vorbei, trat wieder vor und bückte sich, um die Zeitung aufzuheben, an der ihm scheinbar viel lag. Otto war mit einem Sprung bei ihm und schnipste den Hut vom Kopf des Mannes. Er rollte davon. Ich stand da, in einer Mischung aus Faszination und Abscheu, einem Marmor, der sich so noch nie zuvor in mir zusammengemischt hatte, nicht in dieser Aufmerksamkeit, nicht in diesem Ernst.

Der Mann und Otto standen sich gegenüber, mitten auf der Straße, bestimmt dreißig Sekunden.

Ich glotzte. Glotzte.

Dann spuckte Otto einmal vor sich hin, vor die Schuhe, kehrte zu mir zurück und stieß mir freundschaftlich mit seiner Schulter gegen den Arm. »Komm Emil, dis kann noch alles warten.«

In der Schumannstraße 2 angekommen, rauchten wir noch eine Zigarette zusammen an der Laterne bei der Kreuzung. »Ein Haus weiter wohnt meine Gerda mit ihren Eltern«, sagte Otto. »Mensch Emil! Wir freuen uns auf dich, wir alle. Der Horst, Albrecht, Karl. Sie wollen dich alle kennenlernen und dann musst du uns alles über die Eiserne Garde erzählen. Wirklich, einfach alles! Ich brenne darauf, kannste mir glauben. Für jetzt aber zisch ich ab, bin heut noch eingetragen, bei den Stimmzetteln zu helfen. Nächstes Mal siehst du mich vielleicht in meiner Uniform!«, er lächelte, doch wurde plötzlich starr. »Guck ma, der da«, sagte er und zeigte mit dem Gesicht auf einen vorbeigehenden jungen Mann in unserem Alter. »Jude«, flüsterte Otto.

Ich sah einen mittelgroßen, konzentriert schauenden Menschen, die Haare im Streichholzschnitt der SS, unruhig. Passte irgendwie nicht zu dem, was Otto eben gesagt hatte, dass er ein Jude sei. Wie er da am Haus entlanglief, unendlich widersprüchlich. Ich hatte ein merkwürdiges Gefühl.

Otto hielt mir noch seine Faust entgegen, mit den angespannten Fingerknöcheln, die weiß auf der von der Kälte geröteten Haut hervortraten. »Schlag ein!«

»Worauf?«, fragte ich und trat meine Zigarette aus.

»Juda verrecke!«

Drei

Warum muss ich, sobald ich auch nur auf einem Laken liege, an Frauen denken? Warum fühlt sich ein Bett besser an, wenn man an sie denkt? Bin ich nicht verunreinigt genug durch das Haus des Schreckens, in das ich hineingeboren wurde? Ist nicht die Liebe die größte Schande, die wir uns selbst antun? Und ist nicht ein jeder süßer Augenblick einem Henker des Augenblicks zugeteilt?

Die Decke über mir ist ruhig, ruhig und unangestrengt wie die Stirnen der Frauen, zu denen mich Omul Mumii gerne mitschleppte, und ich ließ mich auch gern mitschleppen. Omul, Mumienmensch, nannten dich alle, mein verrücktester, mein begabtester Freund, wo bist du jetzt? In Sibiù? Nichts hast du aus dir gemacht, dein Wahnsinn hatte Flügel, doch du hast sie gebrochen, weil du sie nicht benutztest. Besoffen mit dir war alles großartig. Drei oder manchmal fünf Tage lang haben wir nur getrunken und eine Wirklichkeit ohne Bedürfnisse erstreckte sich um uns. Unser Fieber gegen jedes auf der Welt und keines konnte unseres schlagen.

Unsere rumänischen Frauen fassten unsere Bedürfnisse so an, dass sie sich in ihren langfingrigen majestätischen Bauernzauberhänden ganz einfach auflösten. Und wenn sie meine Hand nahmen, um sie von der Nasenspitze ihrer milchteefarbenen Haut über die zitternd geöffneten Lippen hinweg zu streichen, das Kinn herab, über den Atem, Schlüsselbein, zur weit geöffneten Brustdecke – Brüste, die ich trank, die ich zerriss, in die ich mich vergrub, die ich hasste und die ich liebkoste – weiter zum Bauchnabel ihrer unheiligen Identität, ihrem rumänischen Niemals, meinen armen Zeigefinger schließlich durch ein in Tollwut getränktes Nachtlaub tief hinein in eine Art Welt-Atempause schoben, wo von der Fingerspitze ich die Welt neu sah und sie war dann leichter und sie war dann dunkler und nebenan hörte ich dich lachen, Omul, und wer weiß, was du da machtest?

Ein Geruch erstickte diese kleinen unzüchtigen Zimmer, oh weißt du es noch? – ein Geruch wie modriger Frühling im Herbst, ein Schimmel aus Sehnsucht und Verständnis, eine qualvoll stickige Transparenz, durch die man alles erblicken durfte, was einem sonst verwehrt blieb. Und gehen wir nicht zu diesen tausendjährigen Frauen, die unsere Finger führen, um jene zu vergessen, die unsere Gedanken verbrannten? Jene grausamen Töchter vornehmer Leute, in die wir uns verlieben? Cela, fünfzehn warst du, sechzehn war ich und verraten hast du mein Morgenrot.

Bekannt war deine Familie meiner, ich hätte nur einen Wunsch äußern müssen, du wärst mein gewesen und keiner hätte es bezweifelt. Zwei Jahre lang habe ich dich geliebt, geliebt in meiner Liebe, keinen Ton herausbekommen, gewusst, dass du das Wunderbarste bist, was ich je empfunden hatte. Zwei Jahre habe ich dich heimlich beschützt, bin ich unbemerkt den Spuren deines Duftes gefolgt, dir überall hin, schattenlos, im All unserer Heimat.

Französisch sollte ich damals üben, deutsche Philosophen las ich, du aber bestimmtest meinen Kopf, Tag und Nacht. Und eines Nachmittags, und ich erschlage mein Herz auch jetzt noch, eines Nachmittags führte der Duft deines weichen Sommernackens mich mitten in den Wald von Sibiù, wo du, wo ihr beide, wo du die Ratte aller mir bekannten Bewohner und Mitschüler küsstest, wie du hättest mich allein nur küssen dürfen, und du zogst deinen weißen Rock hoch, den ich so oft an dir bewundert, und zeigtest ihm deine geraden, wunderschönen Beine mit dem dunklen Haar an den Innenseiten, dem auf den Beinen belassenen Haar der rumänischen Frauen, und setztest dich erst auf sein staunendes Gesicht und dann auf seinen schäbigen Rest. Cela, deine goldgrauen Augen habe ich dabei nicht gesehen und sie mir seither immer vorgestellt.

Aus dem Wald bin ich dann getaumelt wie ein Irrer. Übel wurde mir am ganzen Leib. Hab die Buchstaben deines Namens stündlich begraben. Cela. Wie hast du doch meinen Blick ab jenem Nachmittag vergeblich gesucht. Wie hab ich dich verleumdet, nicht mehr gekannt, nicht mehr beachtet, nie wieder. In der Kirche, wenn mein Vater predigte, hast du von links zu mir herübergeblickt, mich angefleht mit deinen Lidern, dich einmal nur anzusehen, einmal nur.

Deine Tränen fühlte ich, aber ich verfluchte dich und deinen Namen und tue es noch heute.

Und wenn ich mit meinen Freunden unterwegs war, wenn wir erzählten und lachten oder Bücher austauschten, dann wartetest du am Rande der Straße, lehntest dort, in deinem weißen Rock und deine Tränen waren der Regen in mir, doch ich ignorierte dich tadellos und verlor mein Herz darüber. Du auch deines. Sie waren beide nicht mehr da. Du, das feinste Andante im Hauch zwischen den Himmeln mir jemals, dann auch irgendwann nicht mehr.

Die Leere in meinem Leben, die Leerheit jener tau-grauenhaften und finster-überwältigenden Wiesenmusik aus dem Schlamm der Erde bei den Schluchten am Fuße der Karpaten, hast du noch leerer gemacht, Cela, ich wollte ein begnadeter Trinker werden, wollte ein Hasser sein, wollte fortan mein Leben verstümmeln, verunstalten, absichtlich und absolut sterben und nie mehr damit aufhören. Und noch immer, wenn ein Lächeln mich streift, wenn ein Weib mir ihr Lächeln schenkt, umgehend such ich den nächstgelegenen Puff auf, um niemals wieder mit meiner Seele in die Falle zu gehen. Dummes, kleines Rumänien. Fahr zur Hölle mit deinen Celas. Was wissen schon die Wangen Evas?

Eine Feder flog in diesem Moment über Cioran hinweg, flog vom Bett empor an die Zimmerdecke hoch. In ihrem unendlich körperlosen Flaum hauchte er sie immer und immer wieder von sich, bis sie sich auf Celas Brustwarze niederlegte, die gekitzelt auflachte, mit salzigen Perlen in ihren Mundwinkeln, kilometerweit entfernt in Sibiù, ihr tränenverschwommenes, albernes, fatales, wundervolles Lachen …

– Witwe Heilscher in der Schumannstraße in Berlin hatte darauf bestanden, sein Bett frisch vor seinen eigenen Augen zu beziehen. Hat sie dann auch gemacht. Das Daunenkissen vergrub seinen dunklen Kopf mit den lumineszierenden, smaragdgrünen Augen wie eine stumme Wolke, in die er aus dem Nichts gefallen zu sein schien.

Sie klopfte an die Tür seines Zimmers.

»Abendbrot wär denn jetze so weit!«

Vorhänge, die das Abendlicht Berlins nur wie giftige Milch hindurchließen, hingen von den riesigen Fenstern ihres Wohnzimmers herab. Ein stummer Raum. Eine nicht stumme Frau.

»Machen Se doch wat ruff!«, sie schob Emil den Teller hin, auf dem sorgfältig Schinken und Vollkornbrot aufgefächert waren. »Sja janüscht druff bei Ihnen.«

»Ich mag den Klang Ihrer Worte, wie Sie sprechen, meine ich, das mag ich«, sagte er verlegen.

»Wat is los? Ne also, junga Mann, dit globick Ihnen nich. Nar alten Frau Komplimente zu machen, ja da werdick doch rot, werdick da!«, sie stand auf und öffnete eine kleine Tür in ihrem zu Hochglanz polierten kleinbürgerlichen Wandschrank. Eine Flasche kam zum Vorschein. »Na, jetze wolln wa ma anstoßn uff Ihre Ankunft hier und uff das Se ne jute Zeit valeben, wa!«

»Vielen Dank«, sagte er, »ich nehme gern einen Schluck, all die großen Eindrücke hier!«

»Na aba selbstvaständlich! Unsa Berlin is dabei, sich inne richtje Schönheit zu vawandeln, jetze, wo der Führa, unser Führa Adolf Hitla, allet so neu macht, allet besser als jemals zuvor, dit können Se ma globen. Man bökommt dit einfach zu spüren, t’jeht berguff allet, Recht und Ordnung, wo vorher allet so chaotisch und in fragwürdijen Händen war, ›vajewalticht‹, jawohl, so hat der Führa neulich selbst in seina Rede jesacht, eene ›Vajewaltjung des deutschen Volkes‹ war dit allet. Dit soll ja erst der Anfang sein, der Uffbruch jetze, die janz großen Uffjaben wieda, soll ja allet noch mehr jedeihen, soll richtich schön werden für dis deutsche Volk und für unsere herzlich willkommenen Jäste und Freunde!«, sie schenkte nach und sie stießen an und das einige Male.

»Kann ick denn wat dafür, haik jesacht, dass ick’n Volksempfänga bekommen hab und du nich, saik zu meene Nachbarin, bist och bald dranne saik, sie war trotzdem mies jelaunt, na, inzwischen hat se och een und dit is och jut so, die saß nämlich hier ümma rum, wissen Se, och, als noch der Herr Student vor Ihnen hier war, kam se och ümma an. Aber eens saik Ihnen, Herr Zi – ach sagen Se ma, wie spricht man dit eijentlich, wie sacht man denn Ihren Namen?«

Er räusperte sich, musste schmunzeln, in seinem Kopf schossen eine Millionen Gedanken durcheinander. »Tschorán, Sie müssen … es heißt Tschorán … also wie bei der Bratsche.«

»Na, kab ja jenuch Zeit, dit zu üben, wa!«, sie lachte und entschuldigte sich für kurz.

Emil ging derweil durch den Raum. Die hohen Wände schwangen sich wunderbar zusammen, breiteten sich wieder aus, weiße Türen führten in die Diele und der Boden unter seinen Schuhen knarrte weich. Es war der Raum, der so angenehm war, die Gegenstände schienen wertlos. Gern hätte er sein Studentenzimmer mit diesem hier getauscht.

Auf einem Beistelltisch mit grob gestrickter Tischdecke darauf und von sechs Schnapsgläschen umkränzt, stand ein kleines Portrait von Hitler. In Uniform gegürtet, blickte er einem in ein drittes, inneres, fernes Auge hinter den Augen, so kam es Emil vor. Die Haut glich dem Wachs der Kerzen, bevor sie angezündet werden.

Cioran hatte überhaupt nicht bemerkt, wie sie mit einem Mal ganz nah hinter ihm stand. Ein leises Grauen kitzelte ihn hinter den Ohren, sodass er kurz zusammenzuckte.

»Schöne Uffnahme, wa?«, fragte sie bedächtig und ihre Hagerkeit verschwand, die hellen Linsen glommen auf, ein wie auseinanderreißender Blick. Ihr grau gescheiteltes Haar war hinten zusammengeknotet, die cremefarbene Bluse am obersten Knopf geschlossen. »Und watta nich allet kann, unser Führa. Selba aba jönnta sich nüscht. Nich ma’n Kafffe.«

Dann kam sie wieder zu sich. »Bald hält unsa Führa eene weitere Rede, die für uns alle übertragen wird, da wolln wa doch gleich die Pflicht zum Jemeinschaftsempfang nutzen und se uns jemeinsam anhören, wa?«

»Ich warte schon gebannt, um ehrlich zu sein«, sagte Emil.

»Na, Se sprechen ja janz wie hier jeboren, wa!«, lobte sie den jungen Rumänen. »Scheinen een kluga Mann zu sein!«

»An der Klugheit mangelt es tatsächlich nicht«, sagte er lächelnd.

»Na woran denne?«

Etwas brach wie aus einem weiten Rufen zu ihm auf, blitzartig sah er die Karpaten vor sich, gestuft tobende Berge aus Bäumen, die kehlig gurgelten, als hätten sie lebendige Ungeheuer verschluckt … im rauschenden Windregen … wie Schallplatten manchmal rauschen.

»An der Kraft, nicht den Verstand zu verlieren.«

Abgeschreckt fiel sie in kurzes Schweigen, ungläubig über so viel plötzliche Fremdheit eines doch gleichgesinnten Menschen, der obendrein so gründlich, ja feineres Deutsch sprach als sie. Emil spürte das. »Es ist ein zu bewunderndes Ideal, das Beherrschtsein, das ich mir noch stärker erschließen will«, versuchte er zu glätten.

Sie guckte weiter misstrauisch, von einer Angst beherrscht, all ihr sorgfältig erklommenes Lebensgerüst würde sogleich allein durch seine merkwürdigen Worte in sich zusammenfallen und damit alles, woran sie je geglaubt, und alles, was sie bekommen hat.

»Hier sind Se jut uffjehoben, junga Mann. In unserm Führa und Reichskanzla Adolf Hitla verwürklicht sich würklich allet, woranet sich zu globen lohnt. Jibt nüscht andret als Nationalsozialist zu sein. Dit is dit einzich Richtje. Kab ja jetze sogar ne Krankenvasicharung! Tüchtich müssen Se sein, junga Mann, tüchtich!«

Sie betrachtete sein höflich verachtendes Lächeln, seine edlen Augen und diese senkrecht aufsteigenden, karussellartig ausscherenden Haare, die er hatte, wo jibtet denn sowat eijentlich?

»So, nu is Zeit ins Bette zu jehen, Se wollen sicha noch wat auspacken oder wat och ümma so een junga Student um diese Zeit macht, davon verstehick ja eh nich viel!«, sie wünschte ihm eine gute Nacht, bot ihm noch ein weitere Decke und eine Flasche Selters, erstklassiges Tafelwasser, an, die sie ihm neben sein Bett stellte.

»Ach, Frau Heilscher, ich habe eine Bitte. In Ihrem Wohnzimmer sah ich ein Grammophon. Dürfte ich es mir gelegentlich mal ausleihen? Schauen Sie, die Musik, sie ist, sie bedeutet mir einfach alles.«

»Ja ja, keen Problem, hat meim Mann jehört, könne Se sich jerne ins Zümma stellen, is ja een Koffagrammophon, hamwa früher manchmal mit zum Schlachtensee jenommen. Aba Nadeln haik nich mehr, die müssen Se sich selba kofen, hab schon lange uffjehört Musik zu hörn, im Radio jibtet viel nützlichere Sachen jetze. Lehrreich aba nich belehrend, wohljemerkt. Wenn zum Beispiel der Herr Doktor Goebbels spricht, mit soner Inbrunst, mit so eem Feuer für alle, wa?«

Bis auf die schlagende Uhr auf seinem staubkornfreien Schreibtisch, der an der Wand neben dem kleinen Fenster stand, und einigen vorbeifahrenden Wagen, war jetzt alles still. Deutschland schlief und all die geschlossenen Augen waren weit geöffnet.

Emil öffnete seinen Schrankkoffer, blickte hinein wie in den Eingang in ein ortloses Zelt, in ein schauriges Dunkel, unabsehbar und doch, er musste hinein.

Die eisige Kälte des Novembers schnaubte draußen an den Häusern entlang und befragte sie drohend. Es war so kalt, dass sogar die Luft sich wunderte.

Vier

Otto Krause lebte mit seinen Eltern und den beiden Geschwistern in Charlottenburg und er hatte geladen, zu einem Beisammensein und zur Begrüßung des frisch eingetroffenen rumänischen Stipendiaten Emil Cioran, der glaubte, dass seine Nase bald abfiele, so eisig schnitt sich der Nachmittagswind in sein Gesicht. Er stampfte durch den über Nacht reich gefallenen Schnee in der Leipziger, den Schal weit ins Gesicht gebunden. Vor der Hundertzehn machte er Halt und betrat Odeon. Schellack überall und Grammophone, so weit das Auge reichte. Er kaufte, für nicht viel Reichsmark, einen Mozart für sich, der über 2 Platten ging, und einen Brahms für Otto, über 5 Platten. Einige waren als Neuauflage ganz frisch eingetroffen, mit riesigen schwarzen Hakenkreuzen versehen, die sich über die beinah gesamte Platte drehten, von Rot umwahnt, dem Reichsadler obenauf, mit dem überheblich abgewandten Kopf, wie er die Flügel über der Musik breitet.

In Berlin zu sein, in dieser Stadt einer anderen Welt, die die Welt war für ihn, weil sie gegen die Welt war, das war ein Problem, weil es ihn beschäftigte, weil er diese Stadt keine Sekunde vergessen konnte, vergessen, wo er gerade war, und dabei wollte er doch sich selbst tief tränken, bis er nichts mehr fühlte. Die Frage nach der Haltung hatte zwar seinen rumänischen Irrsinn angehalten, doch umkreiste dafür seine Suche nach der richtigen Perspektive und das war anstrengender, als er gedacht hatte. Er glaubte, der einzige Mensch auf der Erde zu sein, der nicht existierte, sondern die anderen beim Existieren betrachtete, und der Seinsgrund seiner depressiven inneren Leuchtkraft hüllte sich in ein trübes und zugleich aufgeregtes Licht. Die Ewigkeit der Täglichkeit war hier interessanter, anmutiger und besser temperiert. Er wollte begreifen, warum Berlin gerader wirkte, gerader als seine Heimat, klarer in seinen abweisenden Fassaden und seinem todernsten Ausdruck, seiner Geschichtslosigkeit, die hier überall galt.

Emil Ciorans Suche nach der verlorenen Perspektive war eigentlich die Frage der Widerstandskraft seiner selbst. In der Manteltasche Buddhas Lehren. Würden sie Hitlers Reden überstrahlen oder würden sie zurücksinken, in den goldenen Staub sterbender Sterne?

Er nahm ein Taxi, ein langer schwarzer Kasten war das, mit der typischen schwarz-weiß-quadratischen Bordüre hintenrum, großräumig, mit kurzen weißen Vorhängen zum Zuziehen. Der Taxi-Chauffeur trug knielange Lederstiefel und eine Kappe, darunter grüßten zwei aufgeweckte Augen und ein Schnäuzer. Regen mischte sich jetzt unter den weiter fallenden Schnee, die Straßen funkelten nassgrau, formiert voller Regenschirme, voller langer Mäntel, vollgehängt mit Werbung und Leuchtreklame für Löwenbräu Bier, Klaviere oder italienische Spezialitäten.

Vorbei an den sehr schönen Spittelkolonnaden, die im feuchtdunklen Schimmer der massigen Architektur in der starren Eiseskälte wie das konkave Skelett eines Mammuts dampften.

Restaurants waren gefüllt, Paare drängten sich auf den Gehwegen herum, viel echte Seide hinter Fellen aus Lamm, ein unglaublicher Abend. In einem Lokal regnete, blitzte und donnerte es von der Decke und die Frauen piepsten und lachten, während die Männer ihre Stoffservietten schützend über sie breiteten. Ein rauschhafter Sog, ein schwarzer Foxtrott, der nicht endete, je weiter man fuhr.

Alles schien sekündlich zu wachsen, schien minütlich zu vergessen, nur so konnte es wachsen.

In diesem verschwiegenen Insekt raste Cioran durch den stromdurchzogenen romantischen Zylinder aus Asphalt, kleine überdrehte Fähnchen voll Hakenkreuzen von den Häuserkanten tanzend.

Die Giesebrechtstraße beeindruckte mich besonders durch ihre breitgelagerte Atmosphäre. Der andockende Kudamm lag ganz in Weiß, von ausladenden, spitz aufragenden Wohnhäusern aufgezogen ins Unendliche. Sofort erfasste mich wieder die Kälte, vor allem an den Ohren, als ich aus dem Taxi stieg. Was für ein Winter!

»Krause« stand ganz oben auf der alten, eisernen Klingelplatte, ich drückte auf den Knopf und wenig später wurde mir in der vierten Etage geöffnet.

»Heil Hitler!«, Otto wirkte müde.

»Heil Hitler«, sagte ich.

Ausgelaugt und fiebrig zog er mich herein. »Immer reinspaziert in die gute Stube!«

Schweiß hing auf seiner Stirn. Er nahm mir den Mantel ab. Ich folgte ihm vom großen Oktagon-Flur, der strahlenförmig die anderen Zimmer erfasste, in einen wuchtig schwankenden Wohnraum. Diese Berliner Wohnungen wiegen einen! Zwei Sofas flügelartig vor mir aufgeklappt, zwei lange Lampenständer aus Messing mit warmen Lichttrichtern, ein Biedermeier-Esstisch, lange helle Vorhänge, ein kolossaler alter wertvoller Wandschrank, angetrunkene Jungs und Mädels und ein mitten im Raum aufgestellter Tisch mit schmal verbogenen Beinen, auf dem es von Gläsern nur so wimmelte.

»Hast du irgendwie Geburtstag oder so?«, fragte ich Otto schüchtern, denn alle Blicke waren nun im Reigen auf mich gerichtet.

»Dürft ich euch allen jetzt endlich mal den Emil vorstellen, Emil komm, wir machen ne Runde. Fangen wa mal hier an, dis is meine Schwester Helga, sie is gerade ’n bisschen schlecht drauf, weil ihr Konrad sich verspätet, und wo der sich wohl wieder rumtreibt?«, Helga schubste ihren Bruder und gab mir die Hand. »Heil Hitler! Na Emil, gefällt dir unser prächtiges Berlin?«, ihre nussbraunen Locken waren mit großen Bernstein-Spangen zur Seite gelegt. Ein matt-mohnroter Lippenstiftton zeichnete ihre Lippen. Braune Augen wie Otto. Schlank. Rötliche Sommersprossen. Taubenblaues Kleid, viel zu dünn für diese Jahreszeit, die wird sich erkälten.

»Und hier hätten wir den Albrecht, Mediziner wie ich, unter lauter Juristen, denn auch sein Bruder, der junge … der begabte … der einzigartige Theo, macht das Recht wie unser Benno«, Albrecht war groß wie Otto, etwas stämmiger, breit brummiges Lächeln, starkes Kinn, seitlich gescheiteltes, frischgewaschenes Haar, gepflegt, gestreifte Krawatte. »Heil Hitler! Herzlich willkommen Emil, freut mich!« – autsch, was für ein schmerzhafter Händedruck!

»Wenn man vom Teufel spricht, hier der Benno, unser großer Herr Bruder und frischgebackener Kanzleipartner!«, Benno hatte feine Züge, dunkelbraunes Haar und kleine interessierte, sehr konkrete Augen. Er trug Krawatte und darüber einen teuren Pullover, einen solchen hätte ich auch gern gehabt. »Heil Hitler! Willkommen in Deutschland, Emil Cioran!«

»Dis hier is meine Gerda!«, Otto legte den Arm um eine kaum Zwanzigjährige mit rötlich-blondem, ein wenig krausem und doch dabei sehr dünnem Haar, ohne Glanz, ohne Gedanken. Ihr Gesicht war wie gestockt, als sei sie abgeschaltet. Lange Stirn, kerzengerade Nase, kirschrotlackierte Finger, eng anliegender hüftiger Rock aus dunkelgrünem Loden. »Heil Hitler! Emil, is mir’n Vagnügen. Schumannstraße wohnick übrejenz och.« – Ihre wimpernlosen Lider durchstachen mich gleichgültig. Ihr Hintern äußerst nett.

Dann zwei lange Kerle. »Horst und Karl«, sagte Otto. »Horst is’n zugereister Kamerad aus Eschwege, ganz Soldat mit großem Einsatz, bereichert nunmehr unsere Gruppe Sturm 5 hier in Berlin, und das neben ihm ist Karl, Medizinstudent.«

Ich versuchte, neben und vor all diesen langen Typen irgendwie körperlich zu wirken. Tat mich schwer. Sie waren so biegsam, so sprunghaft, so unberührt, ja saftig. Wie machten sie das? Bei ihrem geäderten Händedruck kam ich mir vor wie mein kleiner Bruder Aurel, etwas noch Kleineres als selbst ich es bin, will ich damit sagen. Kümmerlich und tot, bevor man lebt.

»Heil Hieddleee! Eeemiel, iesch han schon viel gehödd, biest’n gutee Kameerad, mir brauch’n soisch feine Kelleee!« – Er schlug die riesigen Hacken aneinander, streckte mir den Arm entgegen. Ich spürte den Windzug im Gesicht, den seine breite Hand verursachte. Er trug die Uniform der SA, war im ockernen Braunhemd, kupferner Krawatte und der SA-Stiefelhose. Am Arm die schwarze Spinne, die im Blut wühlt.

»Dank dir, Horst!«, sagte ich. »Ich hoffe, meine Euphorie wird Früchte tragen.«

»Na na na, kein Defätismus!«, lachte Karl auf. »Heil Hitler! Freut mich, dich endlich mal kennenzulernen, du Speer von einer Zunge! Stipendiaten aus deinem geschätzten Heimatland sehen wir hier gern. Ihr Rumänen, ihr habt euer Herz eben am rechten Fleck!«

Mein Gefühl? Alles saugt mich in sich hinein. Ich gäre nicht mehr in meiner rumänischen Hefe, nein, ich bin jetzt in bester Gesellschaft. Otto zieht mich ans Fenster. »Guck ma Emil, dis is mein Vater mit meiner Mutter, die besuchen jetzt befreundete Nachbarn zum Adventsessen«, ich sehe einen in sich gekehrten, bitteren, hoch aufgeschossenen Mann in langem dunklem Mantel neben einer zierlichen, dicht an ihn gepressten Frau. Aus irgendeinem seltsamen Grund fühle ich mich erleichtert, sie fortgehen zu sehen. Herr Krause blickt beim Gehen kaum auf.

»Vater hat im Krieg einen Arm verloren, zu viele Granatsplitter drin, war nich zu retten, is aber als brillanter Chemiker in der Pharmazie noch immer sehr geachtet. Nett hier in Chabu, findeste nich? Unsre Straße is zwar noch arg verjudet, aber dis wird jetzt alles Schritt für Schritt. Aufräumen dauert halt’n bisschen. Zigarette?«, dieser Schweiß auf Ottos blasser Stirn macht mir Sorgen.

»Ausgesprochen gern«, antworte ich und ziehe mir eine aus seiner Trommler-Packung heraus, eine sonngelbe Schachtel mit einer auf ihr abgebildeten Zigarette von der Größe einer Kanone.

Ottos Hände zittern, während er mir das Feuerzeug anbietet, so sehr, dass er kurz innehält. Er wirkt gehetzt. Wie in Vanitas-Gemälden, in denen sich die Gejagten ständig nach dem ihnen nachstellenden Tod umdrehen wollen und es einfach nicht ganz wagen. Nie ganz können.

»Bin gleich wieder da, Emil, dann richtig!«, sagt er nur und verschwindet in sein Zimmer.

Ich wende mich dem Raum zu, den Dingen, den Menschen, ihren Stimmen, ihren Augen. Ich versuche, in diesen deutschen Linsen Wahrheiten zu finden, Hoffnungen vielleicht, irgendeine Zeitlichkeit. Dabei gerate ich doch nur an den Augenblick mitsamt seinem Hochmut, den er immer über mich wirft. Ich weiß, ich kann diese Wirklichkeit nicht betreten und verlassen, nein, ich muss sie erfahren. Ich schwebe mit meinem Ich abstrakt über der Welt, beunruhigt über die Verwandlungen meiner Vernunft und zugleich gekitzelt vom Sekt, den mir der Horst einschenkt, glasvoll, ich saufe wie an einem Wasserfall und er redet wie ein solcher.

»Iesch wa da zu Besuuch bei de Familie, die Mendschenmenge schien uuf dem Platz vor dem Rathauus undurschdriengliesch. Iesch aber, ich han miesch duschgekämpft, bies hien zur voddersten Spietze«, beschwor er, »bis schließliesch … ein Waaaschen ganz ien Schwazz anfuhr … iesch … drückte miesch nach vonn, nein, etwas zog miesch … zog miesch an siesch … da sah iesch ihn auch schonn … fuhr langsam an uns vobbei … iesch ganz vonne! – konnt miesch net me beweschen … elektrisiert wie me so sagt … er da … in Unnifomm, Kien so nach oben, Bruuust raus … und Auschen hatte der… steschende Auschen … dursch-steschende Auschen … stand da, in seim Audo un iesch wurde das Gefühl net me los, dass er nur und einzisch und allein miesch angeschaut hat.«

Wie ausgetauscht tauchte Otto wieder auf, rosig-erregt. Er öffnete eine neue Flasche, schenkte nach, Zigarettenqualm umhüllte sie alle. Konrad war nun hinzugestoßen, ein gut gelaunter Jura-Absolvent mit Parteiabzeichen am Sakkokragen. »Hab heut meine erste Kurzstrecke gekauft!«, verriet er feierlich. »Mensch, ein Gedränge. Die schieben sich aber auch immer weiter da rein, bis nichts mehr geht.« Konrad hatte zwischendurch immer mal wieder viel zu tuscheln mit Otto und gelegentlich auch mit Benno. Emil aber flog von Gespräch zu Gespräch und fühlte sich sehr wohl. Rumänien war weit weg und wenigstens kannte es hier keiner so genau. Er hatte also Raum, groß zu antworten.

»Die Eiserne Garde, Konrad, nach der du mich fragst, ist deutlich anders zu begreifen, wenn auch der nationalsozialistische Gedanke genauso das Grundelement dabei ist, ganz klar. Aber stell dir mehr einen Orden darunter vor, eine Legion, eine allererste Liga Auserwählter, die unser Land retten will, ja, die allein es kann. Ein Splitter aus teilweise auch in Deutschland studierten Männern, exzellent ausgebildet, einer kleinen rumänischen Elite, die sich täglich weiterentwickelt, sehr zum Fortschritt unserer Idee. Trotz des Verbots hat selbst Nae Ionescu deutlich gemacht, dass die Gardisten weder eine künstliche Erscheinung sind noch einfach als ›störend‹ von einem Ministerium aufgelöst werden können. Die Eiserne Garde entspringt dem rumänischen Volk in seiner ursprünglichsten Weise, seiner Einfachheit. Wir wollen keinen König an der Macht. Diese Reinheit, Belassenheit, Wahrhaftigkeit wird seit geraumer Zeit bekämpft, von der aussaugenden Dekadenz und dem Werteverfall eines hauptsächlich jüdischen Liberalismus.«

»Was ist für dich Liberalismus, Emil?«, fragte Albrecht, sichtlich zufrieden mit Ciorans Ausführungen und sich über die kalte, von Heidelbeeren umschmückte Wildschwein-Pastete beugend.

»Der Liberalismus nimmt dem Leben sein ganzes Geheimnis«, Cioran nippte an seinem Sekt. Ein Gefühl wie in Achterbahnen durchrauschte ihn. »Eben das machte mich zum Legionär, denn das Mysterium kann man nicht eliminieren, das Absolute, die reine Ordnung. Ein Mensch muss in seinen eigenen Tiefen verweilen dürfen, diese frisst der Liberalismus auf und die ständige und mehr denn je wachsende Gefahr einer sogenannten Freiheit ist unerträglich, zumal ihre Verfechter sich selbst so unsicher fühlen, dass sie für alles und nichts Verträge brauchen, wie unser Căpitan, unser Hauptmann Codreanu, so treffend sagte!«

Alle lachten laut auf. Ja, jetzt schaukeltest du, Berlin!

»Viel wichtiger als Freiheit ist Gerechtigkeit«, fuhr Emil fort, »ein Leben zu ermöglichen entsprechend den Einkommensverhältnissen, kontrolliert von einem Kreis geistiger Erneuerer, einem neuen Zentrum, das die Wunder und Wahrheiten der Ländlichkeit – so auch unsere Trachtenfarbe Grün und Weiß – erhält und beschützt, nach all der jahrhundertelangen Benachteiligung durch Großgrundbesitzer, Juden und Ausländer. Wir sind die Stimme, wir sind die Zeit, die Arbeit, der Wert.«

»Bemekkenswedd!«, Horst hielt sein Glas hoch und nahm einen langen gerührten Zug von seiner Zigarette.

»Was ist der Jude, Emil?«, fragte Otto, während er die nächste Flasche köpfte, den Korken einmal emporwarf und wieder auffing. Er trug einen feinen Anzug, ganz wie Cioran, die ebenmäßigen Wangen puckerten plötzlich hellrot und er schien vollgepumpt mit Tatendrang, mit dunkler Energie. Sein Blick glitzerte und glitzerte auf einen über.

»Der Jude ist erst einmal Jude. Dann erst ist er ein Mensch«, antwortete Emil und ein verdorbener Nelkenton zuckte über Gerdas im Bogen gezupften Brauen, deren Aussehen sie prüfte, während sie in ihren kleinen aufgeklappten Spiegel schaute, auf dessen äußerem Silber ein kleines Hakenkreuz eingraviert war. »Hast aba heute die Spendierhosen an, meen Liebsta«, sagte sie, als Otto nachschenkte. Sie zog ihn an sich und verschlang fast Ottos ganzen Mund.

»Na, heute wollen wa mal nich so sein! Heil Hitler!«, Otto schien bei wirklich wieder bester Laune.