9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

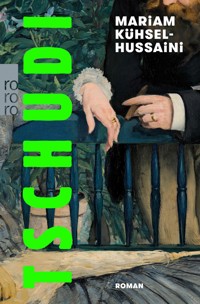

1896. Berlin. Die Nationalgalerie Deutschlands erwirbt und zeigt als erstes Museum der Welt die Pariser Moderne: Manet, Monet, Renoir, Rodin. Ein Mann unternimmt das Wagnis, Hugo von Tschudi. Gegen den deutschen Kaiser, gegen die konservativen Fraktionen in der Gesellschaft, gegen alles, was ihn aufhalten will. Ein Augenblick nur, doch die ganze Welt liegt vor einem ausgebreitet und Berlin wird die Welt. Vom Stadtschloss aus blickt Wilhelm II. voll Hass auf diesen neuen Direktor der Nationalgalerie, auf die bunten Flecken der neuen Bilder der Impressionisten und auf die Franzosen, Hass, der noch wachsen wird, befeuert vom Lieblingsmaler des Kaisers, Anton von Werner. Um die Ecke am Pariser Platz wohnt Max Liebermann, der zu Tschudi hält. Der große Künstler Berlins, Menzel, schattiert sein eigenes Universum scheinbar jenseits der Kunstfronten und ist doch ihr heimliches Geheimnis. Großindustrielle, Geldgeber, Politiker, Schnürsenkelverkäufer - Tschudi immer inmitten, Tschudi, der sehr groß gewachsene Mann mit der Wolfskrankheit, die sich immer weiter in sein Gesicht beißt, läuft unaufhaltbar und unübersehbar durch die Straßen, die Salons und das Geflüster einer erwachenden Stadt und seine dunklen Augen brennen aus der für ihn angefertigten Gesichtsmaske hervor, die fortan gestreichelt wird von einer spanischen Adligen. Eine wahre Geschichte, jeden Traum wert, jede Farbe und jedes Licht . . .

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 317

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Mariam Kühsel-Hussaini

Tschudi

Roman

Über dieses Buch

1896. Berlin. Die Nationalgalerie Deutschlands erwirbt und zeigt als erstes Museum der Welt die Pariser Moderne: Manet, Monet, Renoir, Rodin. Ein Mann unternimmt das Wagnis, Hugo von Tschudi.

Gegen den deutschen Kaiser, gegen die konservativen Fraktionen in der Gesellschaft, gegen alles, was ihn aufhalten will. Ein Augenblick nur, doch die ganze Welt liegt vor einem ausgebreitet, und Berlin wird die Welt. Vom Stadtschloss aus blickt Wilhelm II. voll Hass auf diesen neuen Direktor der Nationalgalerie, auf die bunten Flecken der neuen Bilder der Impressionisten und auf die Franzosen, Hass, der noch wachsen wird, befeuert vom Lieblingsmaler des Kaisers, Anton von Werner.

Um die Ecke am Pariser Platz wohnt Max Liebermann, der zu Tschudi hält. Der große Künstler Berlins, Menzel, schattiert sein eigenes Universum scheinbar jenseits der Kunstfronten und ist doch ihr heimliches Geheimnis.

Großindustrielle, Geldgeber, Politiker, Schnürsenkelverkäufer – Tschudi immer inmitten, Tschudi, der sehr groß gewachsene Mann mit der Wolfskrankheit, die sich immer weiter in sein Gesicht beißt, läuft unaufhaltbar und unübersehbar durch die Straßen, die Salons und das Geflüster einer erwachenden Stadt, und seine dunklen Augen brennen aus der für ihn angefertigten Gesichtsmaske hervor, die fortan gestreichelt wird von einer spanischen Adligen.

Eine wahre Geschichte, jeden Traum wert, jede Farbe und jedes Licht …

Vita

Mariam Kühsel-Hussaini wurde 1987 in Kabul als Enkelin des Kalligraphen Sayed Da’ud Hussaini geboren. Sie wuchs in Deutschland auf – zwischen den Welten, zwischen den Sprachen. 2010 erschien ihr vielbeachtetes Debüt «Gott im Reiskorn»; es folgten die Romane «Abfahrt» (2011) und «Attentat auf Adam» (2012). Mariam Kühsel-Hussaini lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Berlin.

Impressum

Besonderheiten bei Rechtschreibung und Zeichensetzung in diesem Roman sind von der Autorin beabsichtigt.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2020

Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Portrait auf S. 316: von Dühren; Reproduktion nach Schwedeler-Meyer, Gesammelte Schriften zur neueren Kunst von Hugo von Tschudi, München 1912

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Im Wintergarten (Ausschnitt). Gemälde von Edouard Manet, 1879. Berlin, SMB/Nationalgalerie, akg-images

ISBN 978-3-644-00488-7

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

1

Der Vorhang ging auf.

Er war Dunkelrot wie in der Oper.

Nicht Samt zwar, aber von schwerstem Stoff, der von noch keiner Sonne einzuschüchtern gewesen war, seit Hugo von Tschudi diese kleine Wohnung bezogen hatte.

Sein Zimmer war durch eben diesen besonderen Vorhang immer auch Nacht für ihn, wenn die Tage und was sie zum Vorschein brachten, zu grausam wurden.

Er hatte ihn in Venedig gekauft, letzten Sommer. Er hatte sich den Stoff unter den Arm geklemmt, als er eine Gondel bestieg, die von einem maßlos unhöflichen Mann betätigt wurde, der den teuer gekleideten Tschudi sofort mit einem feindlichen Blick besah, besonders aber Tschudis Haut grinsend musterte und dabei sogar noch den Kopf neigte, wie vor einem seltenen Tier.

Dann kaute er ruhig zu Ende und wollte von Tschudis Eile nichts wissen. Als er aber darüber hinaus noch weitaus mehr Geld verlangte als es üblich war, ließ der schwitzende Tschudi den sorgfältig verpackten Stoff auf den Boden der Gondel fallen, zerrte den Venezianer am weißen Hemdkragen mit nur einem Zuge zu sich heran, so fest, dass ihre Körper sich gegeneinander pressten und schnaubte ihm drohend ins Gesicht.

Die Gondel, die nun einmal nicht viel mehr ist als eine Wimper auf dem Wasser, schaukelte so heftig, dass sie sich gleichzeitig aneinander festhielten, festdrückten.

Tschudis riesige Hände waren am Hals des Gondoliere, der Daumen am Kehlkopf.

Wie eine Pistazie, eingeschlossen hinter der Haut, fühlte er sich an.

Tschudi drückte seinen Daumen noch tiefer in den Hals, spürte, wie die Pistazie schluckte.

Seine Augen, sie waren mit einem Mal so hellwach wie tausende Schwingen am glasklaren Himmel. Wie immer lag sein ganzer Ausdruck in ihnen allein.

Der Gondoliere schnappte nach Luft, Tschudi ließ angewidert ab von ihm, der Venezianer ergriff sein Ruder und trat die Gondel mit einem erschrockenen Tritt los in Richtung Giudecca-Kanal, der wie ein nass türkises Seidenband dahinschnellte, Tschudi schwankte kerzengerade auf ihm fort … abgewandt, den Blick in die vielgeliebte Lagune bohrend, Torcello, mit seiner teuflischen Brücke … San Francesco, die Toteninsel … mit ihrer schwarz flüsternden Mauer aus Zypressen, sich kleiner und kleiner schaukelnd in Tschudis Linsen … denen eine Träne floh, über kleine rotweiche Knötchen, die an den Rändern ihrer abgeheilten bläulich braunen Wunden neue Knötchen bilden würden … bald wieder … tief in die Haut hineingeschlängelt, über die Nase, beide Wangen, im Inbegriff, diesen Schatz von Antlitz schwer zu entstellen.

Dieser Stoff war nicht nur rot wie eingefangenes Blut, er war widerspenstig und geschmeidig zugleich, grob und aber doch so berauschend im Wurf seiner Falten und manchmal auch im Licht des späten Vormittages, wie heute.

Tschudi sah sich selbst im Fensterglas. Er wusste, was er sah, aber er sah es jetzt nicht an.

In seinen langen Mantel gehüllt, mit einem Hut auf dem Kopf, machte er sich auf den Weg zur Nationalgalerie. Er war seit kurzem ihr neuer Direktor.

Er nahm die Stadtbahn am Savignyplatz, die Haltestelle war erst vor wenigen Monaten eröffnet worden. Richtig wohl fühlte er sich in ihr noch nicht, am liebsten ging er durch die Stadt.

Schnee war noch keiner gefallen, aber es war sehr kalt. Die Luft war hellblau, grauweiß und die Wolken waren verschwunden, hinter einem Gewölbe aus trübem Kristall.

Berlin blähte sich auf und strotzte vor Kraft.

Tschudi war ganz in Schwarz. Er war sehr groß von Wuchs, sehr kräftig, sehr auffällig. Er lächelte selten, fast nie und doch war sein Mund sehr fein gefasst. Von ihm ein Lächeln zu bekommen, das war selten und phantastisch. Dieses furchtlose, lautlose, begehrenswerte Lächeln. Überhaupt war er begehrenswert und zwar ganz und gar.

Sein Herkommen aus einer der ältesten Familien der Schweiz – die zurückreichte, als in Europa noch die Lex Salica galt, die großen Merowingergesetze – eine vergeistigte und klassisch gebildete Familie bestehend aus Menschen des Bewusstseins, machte ihn zu einer vornehmen, in Berlin einzigartigen, geradezu unnahbaren Figur, einem majestätischen und doch völlig lässigen, etwas vollkommen Drittes ausstrahlenden Mann und nun sogar Direktor der Nationalgalerie, dem Museum für deutsche Kunst.

Er war zurückhaltend, aber wie schon gesagt, erstrangig eindrucksvoll. Wie das geht, nun, es ist eine äußerst reizvolle Verbindung. Solche Gesichter besitzen etwas ruhevoll Angespanntes, etwas unterhalb der Lider Glitzerndes, Gaben besitzen sie dahinter, sie würdigen scheinbar nichts und niemanden und sind doch toll nach Schönheit, sie sind ruhelos und unaufgeregt zugleich und auf vieles blicken sie herab, das aber ist ihre Existenz, der Unterschied selbst.

Sie sind Jäger und Gejagte.

Der Pakt mit dem Teufel jedenfalls war geschlossen, von ihm persönlich. Nur, dass der Teufel eigentlich ein verkleideter Engel war in Gestalt von Leinwänden, die etwas mit sich nach Berlin brachten, was es noch nie gegeben hatte, Farbe.

Gewiss war die Farbe schon seit je her der Atem in der Geschichte der Kunst, ja, aber hier war etwas anders, etwas hatte sich bewegt, die Farbe in den Bildern blieb wie absichtslos, unmotiviert und das war zerreißend, das war verzaubernd.

Es war eine Tat. Eine künstlerische, eine malerische Tat.

Die Bilder erzählten nicht mehr so viel, sie waren leiser geworden, leiser und verrückter. Die Hand der Maler war nicht mehr jene, die sich für Wochen an nur einem Gesicht entlud, sondern das Licht vom Licht ins Gemälde strich.

Da blieb dann manchmal nur eine bunte Linie stehen und doch war dies dann der Horizont am Ende eines unbekannten französischen Sommerfeldes oder der violette Regensturm an einem versunkenen Donnerstag, der über die Leinwand fegte, gedankenlos und doch nachdenklich, ja beladen mit Sorgen, wie es ein Mensch des sprudelnden Jahres 1896 nur sein konnte.

Meister des Widerspruchs, das war Hugo von Tschudi. Solche Wesen sind in Besitz anderer Kräfte, so unglaubwürdig das auch klingen mag. Sie wären sonst überhaupt nicht in der Lage, solch große Entscheidungen zu treffen und die Folgen zu ertragen. Sie würden sonst schlicht binnen Stunden zerfallen, jedenfalls ein Mensch mit durchaus ehrenwerten, doch eben nur mittelmäßigen Anlagen würde es, er würde verschwinden im Geschehen einer Wahrheit, die soeben dabei ist, sich zu erheben, wie es der Impressionismus zu Beginn unserer Geschichte tut. Er erwacht.

Jedoch nicht in Paris, nicht in Frankreich, wo die Bilder herkommen, nein, hier in Berlin. Der preußisch deutschen Hauptstadt unter Kaiser Wilhelm II., einem Hasser dieser neuen Malerei und das ist allen bekannt, auch Tschudi. Hugo von Tschudi. Der noch heute eine Sonderausstellung eröffnen wird.

Die Neuerwerbungen französischer Impressionisten, gekauft in Paris, ausgesucht mit Max Liebermann, der Kaiser hat es bezahlt, der Kaiser und befreundete Geldgeber Tschudis, das aber weiß Wilhelm II. noch nicht.

Tschudi war am Säulengang der Kolonnaden angelangt, hinter denen die Nationalgalerie im Eis der Stunde emporbrach wie ein Eisberg, in dessen Hauptgeschoss ein neuer verträumter Feuerstrom das Glühen aufnahm.

Das erste Mal.

Weltweit.

Französische Impressionisten im kaiserlichen Berlin.

Berlin, Hauptstadt der modernen Kunst. Mit ihrem neuen Direktor. Hugo von Tschudi. Der die restlichen Schritte zum Haus machte. Im nebligen Silberlicht des Winters.

2

Tschudi wartete.

Wartete in seinem Büro.

Er saß da, noch immer im Mantel.

Menschen, immer mehr Menschen, strömten ins Gebäude.

Ganz weich und langsam lösten sich watteweiße Schneeflocken vom nahen Himmel, der wie mit einem einzigen Pinselhieb hellblassgrau angestrichen puckerte.

Tschudi war gereizt. Die Stille, die er darstellen konnte, die machte das ganz einfach nicht sichtbar, diese Aggression, dieses Drücken gegen alles.

Er hatte kein Verständnis mehr für die Sprüche, die er in der ganzen Stadt vernahm. Die Geistlosigkeiten, die sich durch alles fraßen, hier, in dieser grandiosen, nicht immer grandios handelnden Stadt.

Er mochte Berlin.

Berlin war nicht ganz bei sich, ein wenig unwürdig und brillant. Berlin schwankte regelrecht wie ein Tausendmaster, eine unangenehme und wundervolle Stadt.

Allein, er war nicht mehr bereit höflich zu sein. Zu erklären. Sich zu rechtfertigen. Hervorheben zu müssen, worum es doch geht. Um dieses neue Gefühl, das alles Bisherige noch weiter ins Unendliche holen würde, alle zu Beteiligten macht, zu Beteiligten einer einzigen Kunst, der Kunst selbst. Davon abgesehen, Diplomat war ohnehin immer nur sein Vater gewesen, er selbst nie. «Papa», hatte er gefragt als Junge, «nimmst du mich das nächste Mal mit dir, ja?»

Johann Jakob von Tschudi betrachtete seinen Sohn lächelnd, der neben dem Sessel am Kamin saß, zu Füßen des Vaters, dem rechtzeitig zu Weihnachten nach Jakobshof heimgekehrten Forschungsreisenden und Darwinleser.

«Dort ist alles anders», hatte er leise begonnen und seine tief unter den dunklen Brauen lagernden Augen strahlten um die Wette. «Ich schlief unter freiem Himmel, wenn es das Wetter erlaubte, sogar oft im Regen. Denn die Herbergen für die Reisenden, die waren übelriechend und ich suchte dem zu entgehen. Zu Essen bekamen wir selten, zu viele Offiziere unserer Welt haben die Menschen dort schon betrogen oder sie misshandelt. Ihr Ausdruck besteht aus zwei Wahrheiten, Manam canchu – Wir haben nichts da – oder Ari canchu – Wir haben zu Essen – und entweder man hat Glück oder Unglück, je nachdem, wohin die Route mich führte. Besonders die Leute in den Hochgebirgen östlich von Cordillera sind schwierig zu knacken.»

«Was ist das?», Hugo deutete im Reisetagebuch des Vaters auf eine Frucht.

«Der Rote Stechapfel», sagte Johann Jakob. «Er wächst an Berghängen, sie nennen ihn Huacacachu, sie bereiten daraus ein narkotisches Getränk, die Tonga, aber sie ist fürchterlich in ihrer Wirkung. Ein Indianer, der mir dort begegnete, wollte sich mit den Geistern seiner Vorfahren in Verbindung setzen und bot mir die Gelegenheit, dabei zuzusehen. Es war ein grässlicher Anblick. Ich kann ihn nicht vergessen. Werde ihn nie vergessen. Er trank davon und schon bald darauf verfiel der Mann einer Art Hirnbrüten und er wurde ganz stumpf und sein Blick verlor den Glanz und starrte nur noch auf den Boden.»

Hugo lauschte.

«Sein Mund, der war fest verschlossen und die Nasenflügel weit aufgesperrt. Die Drosselvenen an seinem Hals, sie schwollen an, fingerdick, langsam keuchend hob sich seine Brust, starr hingen seine Arme vom Leib herab. Seine Augen füllten sich mit Tränen, die Lippen zuckten, seine Extremitäten machten automatische Zuckbewegungen und die Adern an seinem Kopf klopften regelrecht!»

«Wie lange?»

«Vielleicht eine Viertelstunde ging das so und wurde heftiger. Seine Augen waren schließlich hochrot und rollten wild in ihren Höhlen und dicker Schaum drang aus seinem geöffneten Munde. Klebriger Schweiß erfasste ihn überall, er wurde geschüttelt innerlich. Murmeln und Geschrei wechselten in ihm. Es war … wie eine … Verwandlung.»

«Hast du ihn danach noch einmal gesehen, Papa?»

«Ja, einige Stunden später. Ich sah auch wie sie ihn nach dem Anfall wuschen und betteten und wie er dann allen seine Eindrücke der Toten erzählte, aber er schien allzu matt und schwach. Christliche Missionare zerstören dort die Seele der Menschen, denn Zauberer oder Ekstase werden von ihnen unterdrückt und immer öfter heimlich und ohne die Aufsicht von Medizinmännern gesucht. Es war grauenhaft und es war auch geheimnisvoll. In ihm verbanden sich die Flammen der Existenz und des Todes.»

«Huacacachu-u-u-u-u-u-u», hauchte Hugo, ausgestreckt auf dem kostbaren Teppich der Eltern …

… nun war er Direktor der Berliner Nationalgalerie geworden und hatte sich sein eigenes Feuer gelegt. Lieblich erschienen ihm die Abenteuer des Vaters neben dem, was hier und jetzt bevorstand.

Endlich erhob er sich, öffnete den Mantel und zum Vorschein kam ein verlockend sitzender Cut, Schwarz wie die Zukunft.

Auf, sagte er sich, auf ins Verderben und dabei schmunzelte er verflucht überlegen und sein wohlgewachsener Gang war schwer und ausgeruht und gnadenlos.

Er wollte jetzt nur noch bei seinen Bildern sein, im Augenblick ihrer Offenbarung. Er wollte spüren, was sie auslösen.

Und verließ sein Büro.

Erst einmal nahm er gar nichts wahr.

Er stand im ersten Corneliussaal im Mittelgeschoss.

Blickte hoch, der Wintermittag floss milchig in den Saal, links und rechts oben zwei Loggia-Augen, an den über zehn Meter hohen Wänden, Peter von Cornelius.

Peter von Cornelius überall.

So war es gedacht, so liebte es der Kaiser, so gehörte es sich.

Die deutsche Großromantik in ihrer ganzen Verkörperung ganz fest rein in die Herzkammern des Hauses.

Seine Kartons, all die Vorarbeiten zu Fresken, all die mythologischen Szenen, sie waren ja nicht übel. Doch sie waren so unerträglich durchgezeichnet, so entzeichnet, so in sich gefangen und da gab es keinen Mittelpunkt, keinen Ausdruck, es war bloße Darstellung.

Schlicht gekleidetes Publikum umstand in kleineren Gruppen den Saal, einzelne Leute hier und da, die eigentlich aufwallende Traube der Menschen aber, die pochte aus dem zweiten Corneliussaal zu Tschudi.

Und wie sie pochte.

Wo zwischen den – welch Überraschung – noch weiteren Peter Cornelius die Neuankömmlinge hingen.

Das waren keine Erzählungen mehr, es waren Effekte, Unerschrockenheiten, Farbattacken, inmitten einer Ordnung, die doch jeder bis zu diesem Tage für unantastbar gehalten hatte.

Alle drängten sich enger zusammen, als er da plötzlich aufkreuzte, dieser Direktor.

Hugo von Tschudi schritt wie durch sein Labyrinth des Pan. Was er geschaffen hatte, war nicht gut, nicht böse, es war Atem.

Er sah zum Monet, mit den verkrusteten Wolken und dem Wasser, das weder Blau noch Grün noch Wasser war und doch mehr Wasser war, als alles was Tschudi bislang gesehen hatte.

«Pssst!», flüsterte jemand. «Sagt ick doch, F-r-a-n-z-o-s-n, wenn ick’s dir doch sage!»

Er schaute zu Degas und seinen Frauen, die quer über das ganze Format lagen, maßlos schön und gelangweilt, obgleich man kaum etwas von ihnen sah und unentschlossen scheinbar über ihr ganzes Dasein.

Er sah zum Rodin, dem Männerkopf des Jules Dalou, wie Rodin selbst, Bildhauer und dessen gotisches Antlitz hier wahrhaftig herausgeholt und zwar nicht sinnbildlich, nicht verhalten, verschlossen – sondern intelligent, laut, genial, hastig, besessen, greifbar, rücksichtslos vollkommen, grenzenlos unkompliziert.

Tschudi verlor die Kontrolle über sein Herz, es fing silberne Blüten beim Anblick seiner Beute, nach außen wahrnehmbar als hinreißend unbewegliche Kühle eines Adligen, nach innen war sein Körper heiss wie die Hölle.

Wie klar war dieser Raum. Wuchtig schoss er in die Höhe. Wie von Sinnen. Und unerklärlich wunderbar.

Er fixierte den Rodin, ging auf ihn zu.

Drei Frauen, deren Kleider geschmackvoller, länger, schmaler, enger waren, jedenfalls als üblich in Berlin, ließen ihn, Tschudi, nicht aus den Augen.

Ihre warmen, leicht dunklen Lider verfolgten ihn.

Sogar musterten sie seine geschmeidigen Bewegungen mit ihren unversteckt tosenden Augen. Ja, da war er, der Orkan in der Pupille, von dem Verlaine geschrieben hatte.

Tschudi musste kurz lächeln. Die parfümierte, aufdringliche Gegenwart dieser Damen hatte ihm, zugegeben, gefallen.

Alles drehte sich. Die Wände kämpften noch ein wenig, aber sie waren machtlos.

Manch ein Orange war so grell, so nackt, dass viele verdutzten.

Schließlich, Manet.

Der Klarsteller unter den Malern.

Dschungelartige Gewächse – ein Blick – fesselnd und abgeneigt, bedrohlich, unbeherrscht.

Sie, wie sie da saß, mitten im Bild, es war die Art wie sie ihre verstörenden Linsen ins Nichts bohrte, wie ihr stummes seelenkrankes Gesicht weich schrie, sie war es, sie war das Bild.

Tschudi trat noch näher heran, neigte den Kopf, das große Werk wie ein nervöses Fenster vor sich, die Leute im Rücken, auch die vom ersten Saal waren alle gekommen, wie in Trance, gelblich ernst, Tschudis steinernen Kolossrücken abwartend und die fremden Flecken anstarrend.

Sie ist es, dachte er. Sie ist es.

Seine Zunge schmeckte die köstlichsten Früchte, allein beim Anblick solcher Malerei.

Ein rasches Frauengiftrot über ihrer makellosen Wange, eine leblose Hand, nach welcher er, der Bärtige neben ihr, der Geduldige, der Erschrockene, vor ihr Bangende doch so zart verlangte und die er nie mehr berühren wird.

Tschudi vergaß sein Dasein in diesen Minuten. Die Leinwand saugte es zu sich.

«Treibhaus», las jemand jemandem vor.

Sein Blick fiel auf ihren Schoß, da lag ein Seidenschirm.

Die Farbe, irgendein ehrgeizloses und durchsichtiges Creme-Weißgold, raubte alle Präsenz.

Wie in einem Zuge hingezogen und noch ein wenig abgeglitten, vollführte Manet das eigentliche Portrait, einen Gegenstand. Mittelpunkt des Universums, ein Seidenschirm. Er war Manet. In ihm vibrierte der neue Wahnsinn, vor dem Maupassant fast schon gewarnt hatte. Der Wahnsinn eines neuen Zeitalters, das sich so ungut ankündigte?

Er nahm wieder Haltung ein, der hochgewachsene Mann. Hob das Kinn. Senkte den Blick und wandte sich um.

Die Gesichter waren wie angehalten.

Wie im Märchen des Dornröschen waren alle versteinert.

Nicht nur diese eigenartigen Bilder, die sich in Gang setzten, die hier plötzlich auf Augenhöhe hingen, sondern auch der neue Direktor verschlug ihnen die Sprache.

Kaum wirklich grüssend verließ Tschudi die Ausstellung, hochkonzentriert, als wäre nie etwas gewesen.

Max Liebermann wollte unbedingt noch alles sehen, bevor der Nachmittag das Licht stahl.

Nickend war er immer wieder durch den Ausstellungssaal gekreist, wie als wolle er sagen, dit kann janich anders sein.

Vor dem Treibhaus entsann er sich, was Tschudi in Paris über Manet gesagt hatte, als sie all diese Werke aussuchten.

«Der fortgeschrittene Impressionismus», hatte er gesagt, «der überlässt der Netzhaut die Farbmischung, die normalerweise die Palette übernimmt.»

Liebermann wusste noch genau, wie ihm bei diesen Worten schwindelte, weil er sie nur in seinen Träumen auszusprechen wagte und auch da äußerst vorsichtig nur und sich sogar noch umwandte, ob nicht der Andere, des Kaisers Maler, Anton von Werner, in seinem Traum lauerte.

«Malen im freien Licht», fuhr Tschudi fort, «ist nur eine Frage der Zeit gewesen. Es ist eine Tat, wie der Akademismus selbst und wird eines Tages ebenso bejubelt werden, weil es eine weitere Stufe ist. Max, wie kann man die Treppe leugnen, auf der man steht?»

Liebermanns für Berlin äußerst exotische Augen wanderten und wanderten und streichelten, was sie sahen.

Er konnte es nicht glauben.

Es war nicht möglich.

3

Abendessen in der Villa Staudt.

Tiergartenstraße Ecke Regentenstraße.

Der spektakuläre, vollkommen irrsinnige, sinnliche, ungezügelte Bau war eine Attraktion.

Tschudi stand davor, in eisblauer Luft, ungläubig begeistert und tief in den Pelzkragen gebunden.

Sein an den Seiten steil hochgewölbter Hut thronte auf dem Kopf mit der weiten breiten Stirn und den leiselauten Augen, die durch die Gläser seines Zwickers hoch zu den vier großen Figuren zielten, die wie aus den Säulen traten, schwebend, mit je einem Arm herausgehoben – Handel, Schifffahrt, Landwirtschaft und Industrie, die sie unzerstörbar darstellten.

Oben auf der Attika, ein Löwe.

An der Regentenstraße dann die Reliefs entlang der langgezogenen Front des Hauses, Leben und Tod, Krieg und Sieg, Kunst und Wissenschaft, Europa und Amerika, Erwachen, Fleiß, Licht und immer so fort.

Es war pure ekstatische Architektur. Halb Palast, halb Schock und es war eines der wenigen Häuser, die ein vollständiges und beheizbares Badezimmer besaßen und in dem ein jedes Zimmer Licht hatte. Neues gleichmäßiges Licht und es rief ihn herein, den Direktor der Nationalgalerie, der diesem Licht traute, weil es doch irgendwie aufregend war …

Im großen Kaminzimmer begrüsste ihn ein heiterer, herzlicher, lustiger und auch sehr genauer Wilhelm Staudt.

«Sie sind die Art Mann, die seine Feinde gar nicht einmal berühren muss, um sie zu töten!», hatte er weich begonnen. «Meine unendliche Hochachtung für diesen Urknall!»

«Feinde?», fragte Tschudi mit einem Zwinkern, vollkommen strahlend für einen Moment des Glücklichseins, wie, als wenn alle Jugend in Gestalt einer Blutfontäne in ihm sprudelte.

Jemand saß am Fenster am Klavier und spielte.

«Ich hab das ganz gern», sagte Staudt. «Hab mich mittlerweile so sehr daran gewöhnt, dass immer einer hier spielt, kann es kaum noch ohne ertragen. Ich meine die Ruhe, die macht mich unruhig.»

Tschudi lauschte.

Chopin. Es klang nach Perlmutt.

Licht beglühte alles.

Nicht die üblichen Stoffe an den Türen, nicht dieselben großen Uhren, nicht die in Dunkelheit versinkende Ahnungslosigkeit von Inneneinrichtung.

Die Villa Staudt wollte anders sein und war es.

Die Sitzmöbel waren bequem, immer ein Zeichen für Tschudi, dass er es mit intelligenten Menschen zu tun hatte.

Mitten auf dem Tisch, eine geflügelte Statuette von Lola Mora.

Zwei prachtvolle Papageien in Rot-Blau schauten aus einem menschengroßen Käfig auf den Besucher.

Natürlich suchte Tschudi alles nach einer Sache ab, Bilder.

Herztaumelnd jagten seine Lider dahin.

Da hing ein Portrait, wirklich gelungen.

«Ein Geschenk von Bode», murmelte Staudt, während er sich und seinem Gast Cognac einschenkte.

«Aber», bemerkte Tschudi, «wie vortrefflich! Dieser kühne, grünliche Hautton und der Blick, fast schon der Gesichtsausdruck eines Medici, das ist doch gewiss florentinische Schule!»

«Mein lieber Freund, Sie erstaunen mich nicht wenig», sagte Staudt, «der Dargestellte ist ein Nachfahre eines nach Neapel geflüchteten Medici. Donnerwetter, Ihr Auge!»

«Bode also», Tschudi nahm einen Schluck.

«Na ja, eigentlich war es für Arnhold vorgesehen, aber der wollte nicht, der interessiert sich ja gerade mehr für die sogenannten Modernen. Das hat den Bode schon verärgert. Arnhold kommt später übrigens auch.»

«Modern ist alles …», sagte Tschudi und sah zu, wie Staudt die Köpfe der Zigarren kappte.

«Ich glaube, dass der Bode ein wenig eifersüchtig auf Sie ist, mein Lieber. Mir scheint, er kapiert nicht ganz, wie Sie so weit kommen konnten, wo er Sie doch eigentlich klein halten wollte. Er hatte doch etwas ganz anderes mit Ihnen vor, nämlich nichts. Also wenn Sie mich fragen, ich halte ihn für einen ängstlichen Mann und so was mag ich nicht. Er besitzt den Schlüssel in das Reich der Kunst, aber einen, den er nicht so wie Sie, selbst geschaffen hat. Sie, mit Ihrem Tempelschlüssel.»

Sie stießen wieder an.

Tschudi schmunzelte.

In einer halben Stunde würde das noch wartende Haus sich mit Gästen füllen, mit Kaufleuten und Großindustriellen, es würde getrunken und gegessen bis Mitternacht und jegliches kostbarste Flattern, das diesen unverstellten, galanten und stinkreichen Hausherrn jetzt noch umgab, würde verschwinden. Tschudi musste jetzt handeln. Jetzt.

«Die Schlüssel der Schönheit …», erweiterte er.

«Ja sehn Sie, Tschudi, Schönheit, ja, was ist denn das? Ich habe tausend Definitionen, viel zu viele, sagt meine Frau, aber mich macht das doch irgendwie glücklich.»

«Das ist nun so wunderbar gelegt von Ihnen, lieber Wilhelm, dass ich wohl kaum mich fähig sehe, diesen Gedanken noch weiter zu heben, allein, ich möchte ihn so recht emporwerfen und sagen, ja, Schönheit macht glücklich! Sie ist das Gegenteil der Angst, sie ist, um es ein wenig zu theatralisieren, Selbstgespräch und auch Dialog und wir verleihen unserem Leben Spuren. Es sind Spiegel, die wir machen.»

«Ja, das ist etwas, das ich teile, diese Art der Betrachtung. Ich habe viel gesehen, wissen Sie, in Buenos Aires ist die Kunst eine ganz andere als in Italien und ich wage es nicht, zu entscheiden, welche nun überragt.»

«Das ist, mein lieber Wilhelm, auch so gar nicht notwendig, müssen wir uns nämlich gar nicht entscheiden im Zeitalter fortschreitenden Umgangs damit: es sind Übergänge zueinander, Kontraste, es sind Welten und Mentalitäten und einzig im Durcheinander ihrer Feier bin jedenfalls ich persönlich dem Sinn des Lebens näher, als durch patriotische Behauptung und wissenschaftliche Systematik.»

Ganz bei sich für einen Lichtmoment dachte Tschudi an San Rocco, an die wütenden Tintorettos überall, an die magischen Menschen seiner Malerei, an den brillanten Tiepolo, der wie die Luft zum Leben war. Eindeutig alles überherrschend, was es noch so auf der Erde gab, aber das sprach er nicht aus.

«Sehr recht, sehr recht», Staudt nahm einen langen Schluck.

Tschudis Fingerkuppen pieksten.

Sein Hals war heiss und wie zu. Ein Tropfen Stechapfel kullerte durch seine Stimme. Der Cognac verteilte sich in seinem brennenden Hirn.

«Also … diese ganz wunderartigen französischen Malereien da, Hut ab, wir können uns mit Ihnen wahrlich beschenkt heissen.»

«Durch weit denkende Spender war dies und bleibt dies überhaupt nur möglich. Freie, kristalline Köpfe, die etwas anders machen wollen, in einer so öden gleichklingenden ständig belehrenden harschen Gegenwart und wir zusammen könnten uns doch auserwählt fühlen, in einer Zeit, in der die Bilder nicht selbstgefährdender sein könnten, diese zu krönen, indem wir sie finden, erkennen und ausstellen.»

«Wie meinen Sie das, selbstgefährdend?», fragte Staudt.

«Nun, diese Urheber dieser neuen Bilder, die begeben sich doch in die größte Gefahr einer geistigen Ausgrenzung durch Akademien und unerklärlich unterentwickeltes Publikum. Und sie fürchten sich. Sie könnten alles verlieren. Aber dann … sehen sie plötzlich das Licht kurz nach Mittag auf ihrem Tisch neben dem Fliederstrauß und die Vase aus Glas, die fängt an zu singen im Farbenschein … und dann, dann können die einfach nicht mehr anders.»

Der Pianist war verstummt.

Ohne sich zu regen, saß er da, hörte Tschudi zu.

«Ich kann Ihnen sogar etwas dermaßen Verrücktes anvertrauen, Ihnen allein, da ich weiß, dass ein so vielgereister und erfahrener Mann wie Sie gerade dem frisch sich entwickelnden Zweige unserer Kunstgeschichte die Aufmerksamkeit schenken möchte, die dieser Zweig verdient, Ihnen allein und nur Ihnen will ich eröffnen», und Tschudi begann beinah andächtig zu flüstern, «dass sogar dieser Zweig, den ich so erfolgreich nach Berlin in die Nationalgalerie flocht, im Inbegriffe ist, sich noch weiter aus dem Fenster zu lehnen, ja es schon tut, mit einem ganz neuen Maler.»

Staudt hatte aufgehört seinen Cognac zu schwenken.

«Noch weiter?», fragte er bestürzt. «Wie soll das gehen? Die Farbe stellt womöglich nicht einmal mehr dar?»

«Vorzüglich, verehrter Freund und ich weiß, Sie fragen sich das ernsthaft, ja ich kann es in Ihren Augen sehen, dass Sie als einer der nicht nur interessantesten, sondern auch erheblichsten Unternehmer, die mir bekannt sind, auch besorgt sind um das Wohl unserer Nationalgalerie, ja dem Wohle damit unserer Stadt.»

«Berlin? Berlin ist mir doch völlig egal. Hat mich hängen lassen, als es nicht weiter ging, nun, da ich wieder die Kurve gekriegt habe, bin ich der nette een schön’ Tach noch gnädjer Herr! Nicht mit mir, ich würd’s diesem Berlin am liebsten so richtig heimzahlen!»

Tschudis Lippen waren in Sekunden ausgetrocknet, er glaubte, seine Eingeweide tauschten ihre Plätze. «Damit festigen Sie nur umso mehr Ihren Stellenwert, den Sie bei mir ohnehin genießen und darüber hinaus bin ich zutiefst euphorisch, dass Sie Ihren Ruf als Weltbürger sozusagen nebenbei bestätigen.»

«Sie müssen nur wissen, lieber Hugo, dass ich mögen muss, was ich unterstütze», Staudt gefiel nicht, dass der Pianist innegehalten hatte.

«Eine Wahrheit, die Sie da aussprechen, so herrlich lapidar überhaupt aussprechen können, weil Sie bereits verinnerlicht haben, dass es ja genau darum geht, dass wir sympathisieren müssen mit der Kunst, die wir sammeln und zeigen und dann und wann auch aus dieser Sympathie eine neue, weitergehende Wertexistenz ausbilden müssen, ohne die uns ja die ganz eigene Struktur dieser Strömungen unerschlossen bleibt, die wir dann erst nicht mehr als temporäre Strömungen beäugen, sondern als Malerei selbst», Tschudis Stimme war hohl und überall, wie aus einer Kreatur kommend. «Ungefragt wurden wir durch die Unleugbarkeit der Impressionisten in einen Krieg hineingezogen, der die Kunst selbst auf dem Gewissen hat, wenn wir nicht für dieses wunderliche Flimmern auf der Leinwand kämpfen und … längst gibt es da jemanden, der das alles noch eine deftige Nuance gesteigert hat, ja diesen Krieg mit seinen Bildern geradezu herbeibeschwört … furchtloser, intensiver malt als alle bisherigen und dessen malerischer Spott einzigartig und begnadet ist … er klopfmalt, er weiß etwas, weiß mehr … er entjungfert die Leinwand, er löst den Grund auf für eine neue Wirklichkeit seiner südfranzösischen Ruhelosigkeit … ein westlicher Schamane … ein Verkünder … und stellen Sie sich nur einmal ein Zwinkern lang vor, Sie würden dies ermöglichen, Sie, mit Ihrem humanistisch unternehmerischen und unberechenbar gleißenden Format: es versteht sich von selbst, dass Ihr tadelloser Name dabei geschützt bliebe.»

Staudt beugte sich nach vorn. «Sagen Sie schon, wer? Wer ist dieser neue geheime Maler?»

Da war es, das Glitzern in Staudts Augen, da war, was Tschudi wollte, benötigte und nun nur noch ergreifen musste. Tschudi tanz-taumelte durch den Raum, sah sich vom Sofa aus von einem Zimmer ins andere schwelgen, das war aber nur sein Schatten, der manchmal aus ihm wich und eigene Bewegungen vollführte,

«Paul Cézanne», antwortete er unscheinbar und trank sein Glas in einem Zug aus.

4

Den Rest des Abends durchflog Tschudi vollkommen bewusstlos.

Wie er in den anderen Raum gekommen war, das wusste er nicht. Hier waren die Lichter plötzlich aus und unzählige Kerzen schienen.

Da waren viele, viele Leute. Männer in Schwarz und Frauen in Weiß und eine in Koralle. Er sah lange Seidenhandschuhe nach Kristallgläsern greifen, sah Tomaten in allen Variationen, Petit Fours mit Blattgolddekorationen und Kaviar und Türme aus Obst.

Er sah alle Augen auf sich gerichtet. Sein Kopf drehte sich. Chopin spielte von weit her. Die Federn der Vögel schlugen auf. Immer wieder.

Da waren sechsreihige Perlenketten an den auf und ab atmenden Dekolletés und lautes Lachen manchmal. Einer Schleppe schaute er lange nach, die sich durch das Gewimmel zur Tür schlängelte und dort langsam verschwand.

Er sah zum Fenster hinaus in eine frostige Nacht.

Die Smokingschleife, die zog er sich ab und legte sie auf das Fensterbrett neben eine japanische Vase.

Breitschultrig und sanft ging er ziellos umher.

Er war wirklich groß.

Da waren laut redende Männer, die ihm zunickten. Ein ständig und zynisch und genial scherzender Fürstenberg, ein freundlicher Huldschinsky, ein nachdenklich verbissener Rathenau, der am liebsten ganz Deutschland elektrifizieren wollte.

Nasse Frauenstirnen hinter chinesischen Fächern, Augen, die ihn zu sich zogen. Steinerne Schwerelosigkeit in ihm. Immer wieder fuhr er sich übers Antlitz, spürte Narben und Erhebungen und Vertiefungen. Ein Sekundenblitz aus Furcht und Schmerz stach in seine Brust. Er vergaß ihn.

Redeteile, die von seinen Lippen fielen, die er einfach anwandte, ganz gleich, wer vor ihm stand. In Gedanken war er in seiner Nationalgalerie, war bei Cézanne, bei den rostbraunen, smaragdgrünen Tupfen in dessen schulterzuckenden Bildern.

Er würde vieles für ihn freiräumen. Vielleicht helle Wandbespannungen hier und da? Vielleicht mal nur ein oder zwei Bilder an einer Wand, tief gehängt, zueinander – voneinander verschoben?

5

Der Baum vor seinem Fenster knospte.

Eigentlich mochte Tschudi diese Wohnung nicht, mit ihrer Waschküche und seinem Mitbewohner Einsamkeit.

Er lag auf dem Bett, angezogen, an die Wand gelehnt.

Neben sich einen Spiegel, tief in die Überdecke gegraben.

Der Griff war ornamentiert. Er hielt ihn fest.

Von seinen Wangen breitete sich, entlang der Schläfen, der Nase, den Ohrläppchen, Kinn und Lippen sowie dem gesamten Hals eine wuchernde und weißliche Klumpen bildende, rot streuselige weiche Rinde von linsenartig gehäuften, sich zusammenschiebenden Herden.

Die Wolfskrankheit, die wurde so genannt, weil die Erreger, die tief innerhalb der betroffenen Haut sitzen, einfach nicht satt werden, diese zu befallen.

Manche Hautstellen brachen in sich zusammen und es war, als würden sie abfallen, als würde das Gesicht Stücke verlieren.

Tschudi hatte an diesem Tag, erst unhörbar, dann irgendwann schreiverkrampft geweint.

Auch, wenn er seit seiner Jugend diese Leiden gekannt hatte, gewöhnt hatte er sich nie an sie und bohrender und schlimmer als je zuvor war es, sich seinen Körper, seine Gedanken, sein ganzes Leben mit ihnen teilen zu müssen.

Der Spiegel sprach eine Wahrheit, die unleugbar war.

Wie, einem Spiegel nicht trauen? Wie, etwas anderes darin sehen?

Draußen schien die Sonne auf Berlin. Berlin, mit seinen breiten Straßen und den vom Frühling pointillierten Baumkronen. Berlin, mit seinen milchkaffeefarbenen Schinkelfassaden, die bereits der Vergangenheit angehörten, denn die Stadt wollte gigantischer sein als Klassizismus und Italien in einer freien deutschen Seele. Man wollte architektonische Großgeschwüre an Stelle von zarter Kraft und gebautem Empfinden.

Nein, jetzt war man anders, man setzte eine schwermütige Miene auf und war sich seiner Nationalität bewusst, nicht seiner Phantasie.

Tschudi aber bestand aus solcher und er wusste nicht weiter.

Jedes in den Spiegelschauen war ein Stoß gegen seine ganze Geschichte. Warum diese gemeine Krankheit, wozu? Warum? Warum war sie so schlaflos? Wo ist mein Gesicht?, fragte er sich. Das ist nicht mein Gesicht, ist nur verklebtes Pulver, ist trockener absterbender Brösel, es bewegt sich ja kaum noch.

Er zog erneut den Spiegel hervor.

Sah in seine Augen hinein.

Da war so eine nasse Schnelligkeit in ihnen, triumphale Emphase, es war scharf schwärmerische Lebendigkeit, durchbrochen von massivster Verzweiflung.

Hugo von Tschudi war sehr krank.

Mit dem in dieser Sekunde einfallenden Lichtstrahl malten seine Lider einen Georges Seurat an die Wand. Küste am Abend. Übersät von zuckend goldgrauem Pinselregen.

Der Boden war voller Blut.

Längst war es Nacht.

Tschudi lag da, atmend wie ein Sterbender.

Ein Ruf flog zu ihm, dann stach ein Speer Millimeter neben seinem Kopf ins Holz ein.

Wie Wolken schob sich die Schlacht über ihm zusammen, Schilde und Stöße und ein Himmel aus schwarzen Tränen.

Ein mächtiger Mann schwebte kämpfend auf ihn zu, mit einem langen Schwert durchriss er den Fiebernebel aus Blutdunst und hielt vor Tschudi inne.

Mit seiner Schwertspitze tippte er an das Kinn des Kranken. Bedrohlich gütig.

«Steh auf», dröhnte es aus dem Vorfahren.

… Tschudi erwachte schreckartig. Fuhr auf. Reich gefüllt mit einem Vakuum aus Traurigkeit, die sein Herz auspresste. An seinem Kinn, ein winziger Schnitt.

6

Tage später spazierte Tschudi gegen späten Nachmittag durch den kronenzwitschernden Tiergarten. Reiter trabten beschwingt an ihm vorbei, die Luft war weich. Im Gehen öffnete er einen Brief.

Mein lieber Sohn, geliebter Hugo!

Ein stechender Schmerz, den ich nicht ausmachen kann, verrät mir, dass es dir nicht gut geht. Ich weiß es nicht, vielleicht irre ich mich da, aber ich werde das Gefühl nicht mehr los, ganz stark ist es in diesen vergangenen Wochen in mir gewesen. Hast du meinen letzten Brief erhalten? Ich sitze viel in Papas Kaminsessel und bin auch recht fleißig was das Lesen betrifft. Er fehlt mir und auch seine Stimme, die doch scheinbar ewig um mich war. Deine Stimme ist der seinen so ähnlich!

Du hast viel zu tun in Berlin. Ich habe schon erfahren, dass du mit deiner Ausstellung französischer Kunst eine große Aufregung ausgelöst hast, dein Vater wäre stolz auf dich. Ich wäre es auch, wenn ich doch ein wenig mehr erführe. So jedoch, aus der Ferne, was soll ich da schon wissen, ich alte Frau. Und dabei bin ich doch eine Schnorr von Carolsfeld – nun seh ich dich lachen, schon gut! Das aber ist kein Ahnenstolz, sondern ich bestehe nur darauf, dass auch in mir Künstlerblut fließt und man mich ruhig öfter aus der Welt der Schönheit à jour halten könnte!

Schreibe mir ganz bald wieder, bitte und berichte mir alsbald von dir, mein lieber Hugo, ganz bald – ja? Wirst du Weihnachten kommen können? Ich wünschte es so sehr und doch bin ich keine bettelnde und auch keine dumme Mutter, die ihr Kind unter Vortäuschung von Liebe zu sich hypnotisiert. Du wirst bald hier sein und dann werde ich dankbar und glücklich und ganz gewiss auch stolz die Türe öffnen.

Deine Mama

Jakobshof im Frühjahr 1897

Tschudi war angekommen, auch jetzt wurde eine Tür geöffnet. Nicht jene seines Elternhauses, sondern die Tür Max Liebermanns in dessen Haus, rechts vom Brandenburger Tor.

Da sie verabredet waren, stand Liebermann schon persönlich rauchend am Eingang.

Als er Tschudis Gesicht sah, den Lupus, der zurück war wie ein Fluch, dem man zu entkommen hoffte, setzte bei ihm ein Sekundensturz der Züge ein, ein großes Mitgefühl, durchmischt von Wut, dass sie da war, diese Krankheit.

«Komm Se rinn, Hugo von Tschudi, komm Se jetzt bitte rinn, ick hab Se innich und mit Freude erwartet!»

Er zog ihn schon beinah zu sich ins Haus, so war er, Max Liebermann, der Maler Berlins, der Maler der Stunde, der begnadete Impressionist ganz jenseits von Frankreichs Universum.

«So, hier lang, hier hoch bütte, komm Se, komm Se», er führte ihn, wie immer durchs Treppenhaus zu den obersten Räumen, die Max Liebermann mit seiner Frau Martha und der gemeinsamen Tochter Käthe bewohnte.

«Sie müssen mich wirklich nicht jedes Mal von hier unten abholen, ich schaffe das schon hoch zu Ihnen», lächelte Tschudi verlegen.