Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Europa Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

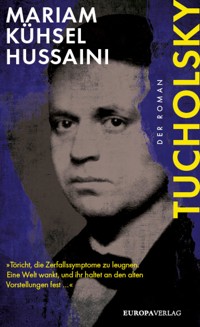

Der große Roman der 1920er-Jahre Es ist der Vormittag des 24. Juni 1922 in Berlin: Außenminister Walther Rathenau lässt sich im offenen Wagen über die Königsallee in sein Amt fahren, als er von Attentätern erschossen wird – die Stadt steht Kopf. Politische Morde sind an der Tagesordnung, doch mit Rathenau verliert das Land einen seiner Feinsten – wäre er Deutschlands Retter geworden? Kurt Tucholsky, die schwungvollste Stimme der Wochenzeitung Weltbühne, will ergründen, wie es jetzt mit Deutschland weitergehen wird. Er begibt sich auf die innere und äußere Suche nach Antworten, nach Menschen, nach Zeichen. Von hier an tanztaumelt das Buch mit dem Charleston alle Schrecken fort: 1923, 1924, 1925. Mit dem Weltbühne-Herausgeber Jacobsohn verbindet Tucholsky nicht nur eine dynamische Freundschaft, sondern auch der ständige Antrieb für Tucholskys scharfrandige, literarisch metallene, politisch mitreißende Beobachtungen der Echtzeit. Das Land ist seit dem Ersten Weltkrieg im Ausnahmezustand, Deutschland im Fieber! Zunächst geschwächt und erniedrigt vom Würgegriff des Versailler Vertrags und der Inflation, scheint sich nun aber etwas aus der Tiefe der Gesellschaft aufzuschwingen, scheint gegen alles Bisherige aufzubegehren. Da ist der junge Otto Krause, der Zuflucht bei der SA findet. Da ist der unbestechliche Maler Max Beckmann, der sich den Albtraum des Krieges in Farben von der Seele streicht. Da ist der letzte deutsche Kaiser, der vom Exil aus den Nervenkitzel einer zerbrechenden Weimarer Republik bezeugt. 1926, 1927, 1928. Auch in der Redaktion der Weltbühne kollidiert man mit dem ganzen Sturm der Zeit, Carl von Ossietzky – Pazifist, Solitär und literarischer Hochkaräter – übernimmt die Leitung und spitzt das Blatt noch einmal auf das Verhängnisvollste zu. Die Presse der NSDAP, einer noch überschaubaren Partei, die sich auch mithilfe Hindenburgs Zutritt in den Reichstag verschafft, liefert sich mit der Weltbühne publizistisch eskalierende Mensuren, die die Menschen im ganzen Land unaufhaltbar aufladen. Die Fronten kristallisieren, versteinern und links und rechts, Kommunist und Nazi werden zu Zuordnungen, von denen zunehmend Leben und Tod abhängen. 1929, 1930 und schließlich 1931 – Weimar regiert seine Krisen und seine Menschen längst mit Notverordnungen und Tucholsky geht. Er geht für immer.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 300

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

EUROPAVERLAG

Mariam Kühsel-Hussaini

TUCHOLSKY

Der Roman

EUROPAVERLAG

Du kennst mich und meine Schriften. Du kennst meine religiösen und philosophischen Anschauungen aus der Mechanik des Geistes … Du kennst aus den Kommenden Dingen meine eigenartige politische Stellung, die nicht konservativ und nicht rein demokratisch den Volksstaat will und die Führung der Befähigten, die keine Nation hasst und verachtet und auf nationaler Grundlage zur Menschheit strebt. Du kennst aus allen meinen Schriften den entschieden sozialen Willen. Du weißt, dass ich die Geschichte und die Ehre meines Stammes und Namens hochhalte und keiner Rangordnung des Blutes unterwerfe. Für mich ist Geist und Seele frei und nicht an Materie, auch nicht des Fleisches oder Blutes gebunden. Du weißt, dass meine Natur vertrauend ist, und dass ich dir vertraue.

Walther Rathenau

Das Interessanteste, das sich mir am festesten eingeprägt hat, waren seine Augen, schöne, dunkle, zugreifende Augen … Tucholskys Augen legitimierten den Mann. Man hat so oft gesagt, dass er ein Zyniker gewesen ist, wer von uns ist nicht manchmal ein Zyniker, aber diese Augen waren ein Pass, sie zeigten, was für ein Kerl das war, bis zum Schluss.

Axel Eggebrecht

Er ist zutiefst ein Bürger, der seine Ruhe haben will, und das Phänomen an ihm ist, dass er Gedichte schreiben kann, als ob er das Elend eines Proleten selbst durchgemacht hätte.

Mary Tucholsky

Eines Tages wird er sich töten.

Fritz J. Raddatz

Tucholsky hat schmerzvoll und früh zu den Wahrheiten gefunden, die gegen Ende des Jahrhunderts und Jahrtausends die großen letzten Wahrheiten der Menschheit sind. Ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod haben sich die Vernichtungskapazitäten potenziert.

Gerhard Zwerenz

Seit Rathenaus und Stresemanns Ende … war im öffentlichen Leben jene Schicht, in der Geist und Kraft im Gleichgewicht lagen, nicht mehr repräsentiert. Das Ende der Demokratie ist … durch die Weimarer Parteien selbst herbeigeführt worden. Was brauchte Hitler Programm und Geist? Das revolutionäre Potenzial, das er zu mobilisieren hatte, war das entwurzelte Bürgertum und die nicht organisierte Arbeiterschaft. Ihnen waren nach Versailles – Marxismus, Liberalismus und Demokratie leere und verachtete Phrasen geworden. Dieser Führer eroberte 1933 nicht den lebendigen Organismus eines Staates, sondern er traf auf eine Apparatur, die mechanisch und unpersönlich, schon längst ohne Kopf und Herz, wie eine elektrisch betriebene künstliche Lunge funktionierte. Sieg der Massen? War es nicht viel mehr der Konkurs des Menschen, des mit Liebe und Tapferkeit begabten Einzelnen?

Rudolf Diels

Und wenn das (Hitler) fällt … wäre denn das ein Fortschritt, wenn sich das ganze Land, waren- und kredithungrig, wieder mit den amerikanischen Banken einließe? Das wäre also das, wofür wir gekämpft haben? Wohl nicht ganz.

Tucholsky über sich und Ossietzky

Bei Ossietzky kann man Geschichte in ganz knappen, klaren, melodisch schwingenden Sätzen dahinlesen, gleichsam hineingetragen werden in das Verständnis politisch-wirtschaftlicher Zusammenhänge, und zwar mit Kopf und Herz … Zorn, Hoffnung und Enttäuschung der Menschen der Weimarer Zeit werden lebendig, weil er die Gefühle der Menschen und ihre Sprache einflicht in oft geschliffene Kunstwerke, die simpel Leitartikel heißen.

Elke Suhr

Die Verblödung dieses Bürgertums ist vollständig. Sie sehen nichts, sie hören nichts, und der himmlische Vater ernährt ihre Ausbeuter dennoch.

Kurt Tucholsky

In der heutigen Zeit des Bedrohtseins können wir alle es uns nicht leisten, Pazifisten … als Vorbilder für das heutige Deutschland herauszustellen. Es kommt vielmehr darauf an, in unserem Volk den Willen zur Verteidigung auch mit der Waffe zu stärken.

Dietrich Rollmann

Wenn ich an Oss denke und ich denke immerzu an ihn: warum, warum, warum ist er so lange drin geblieben? Das werde ich nie verstehen.

Kurt Tucholsky

Ich gehöre keiner Partei an. Ich habe nach allen Seiten gekämpft, mehr nach rechts, aber auch nach links … Jeder Mensch, der schaffen will, muss in eigener Person durch Himmel und Hölle schreiten …

Carl von Ossietzky

Gegen Frechheit und Anmaßung, für Achtung und Ehrfurcht vor dem unsterblichen deutschen Volksgeist! Verschlinge, Flamme, auch die Schriften von Tucholsky und Ossietzky!

Bücherverbrennung, Berlin 10. Mai 1933

Die Drachen, das sind die Könige der Völker …

Qumran, Damaskusschrift

Für meine Tochter

Nieselregen. Rathenau prüfte seine gestreifte Seidenkrawatte und den schneeweißen Vatermörder, der an ihm so leichtflüglerisch wirkte. Sein Gehstock lag neben ihm auf dem glänzenden Ledersitz seines offenen Wagens, in dem er wie über den Menschen schwebte. So dachten viele.

Er nicht. Er fühlte sich inmitten von ihnen, als einer von ihnen, als ihr Außenminister, immer weniger als der Außenminister der Regierenden, die ihn für sich beanspruchten.

Seine schwarzen Augen zeichneten Grunewald mit. Das spitz zulaufende Kinn mit dem gestutzten Salz-Pfeffer-Bart schob einen zarten, schönen, kühnen Mund hervor. Die Hutkrempe fing einzelne Tropfen ab, manche kitzelten seine Nasenspitze.

Der Wagen fuhr los, ließ seine lang gestreckte, cremegelbe Villa mit der großen Muschel über dem Eingang zurück und brauste matt und elegant rauchend mit dem leichten Wind mit, sein Fahrer bewegte sich in denselben locker konzentrierten täglichen Bewegungen, es war leicht bedeckt.

Nicht in ihm. Da lichteten sich die Gedanken, die er in den letzten Jahren wie schwere Perlen in sich herumtrug, die immer häufiger aufbrachen und sich in ihm entzündeten. Der Versailler Vertrag, den er einst als Treue gegenüber der Vernunft hatte gelten lassen, ließ ihn immer öfter nachdenklich zurück. Hatte Deutschland sich als einziges Land an die Abrüstung gehalten? Je klarer ihm das wurde, desto beunruhigter und lähmender war es für ihn. Wie sollte er die Zeit zurückdrehen, alles noch einmal und wahrer erkennen, besser verstehen? Wie sollte er den Menschen erklären, dass er das Richtige hatte tun wollen und dass er vielleicht alles falsch gemacht hatte? Hatte er die Deutschen verraten? Oder hatte er der Welt gezeigt, dass sein Land eine – wie sie es nannten – Judensau als einen ihrer obersten Repräsentanten duldete, selbst wenn dieser sie im Stich ließ? Hatte er sie denn im Stich gelassen? Sie grausam behandelt? Hatte er aus Furcht seine Entscheidungen getroffen und arrogant getarnt, sich abgeschlossen? Was wussten sie davon, dass einer ein Jude war und erst danach ein Deutscher sein durfte? Was ahnten sie von den Spiegeltänzen tief in einem, die sich gegenseitig verzerren, verlieben, verletzen?

Es war ihm schwer ums Herz, und er fror in dieser Milde der Jahreszeit. Ein Gefühl, das sein ganzes Leben bestimmte. Es war mehr als Melancholie, es war niemals Wahnsinn. Ein warmer Ernst, Hingabe, die ihn ganz einnahm, eine Verzweiflung, die man ihm nicht ein einziges Mal ansah.

Nach außen war er fokussiert, angespannt, überlegen. Seine gepflegte Haltung und die Leichtigkeit seiner massiven Anmut gefielen und waren verhasst. Er wirkte fest. Immer auf dem Sprung. Auch jetzt, wo er den Kopf leicht neigte, wie er es zu tun pflegte, wenn die Sehnsucht ihn quälte.

Die Sehnsucht.

Sehnsucht, sich zu Hause zu fühlen, stark und geliebt, gerecht und geheimnisvoll. Sehnsucht, nicht allein zu sein. Sehnsucht, die Zeit zu drehen, mit einem einzigen Zeigefinger, wie in den Stummfilmen. Sehnsucht nach einem ausgeglichenen Deutschland.

Er tippte mit seinen Lack-Oxfords leicht gegen den Sitz des Chauffeurs, zog seine Taschenuhr hervor, kurz vor elf. In das Ziffernblatt war ein Diamant eingelegt, den er aus Afrika mitgebracht hatte. Dieser Diamant war seine Aufgabe. Sein Glaube. Dieser Diamant war ihm Berlin; nur von hier aus, wie er einmal schrieb, konnte man sich in die Welt hineindenken.

Ein Schuss traf ihn und ätzte durch seine kurze sandfarbene Leinenweste. Er blickte ungläubig auf seinen Bauch, auf seine leidenschaftliche Brust herab.

Eine Explosion.

Ein weiterer Schuss folgte.

Ein dritter.

Noch einer.

Ein fünfter Schuss.

Inhalt

Das Schiff namens Berlin

Ettwart Mantsch

Der Wunderkaiser

Das Missverständnis namens Deutschland

Der Mann mit der zauberhaften Stimme

Rapallo

Lulu

Ich schieße nicht auf Gott

Ja

Tempo!

Blut auf Leinwand

Kannste Charleston?

Ich glaub an die Liebe

Sie nehmen alles hin

Mysterium Realität

Wer bist du?

Zauberer Oss

Die höchste Form

Fox Trottel

Ohne Haut

Die Maschine

Dann sag’s

Die Eskalation der Chance

Schließ ich die Augen, seh ich mein Land

Am Schokoladenbrunnen

Der Knacks meines Lebens!

Neunzehn

Erichs Entscheidung

Der letzte Kuss

Wehe, du heulst

Quellen

Leuchten Sie mir ein bisschen in meine Einsamkeit.

Walther Rathenau

*

Das Schiff namens Berlin

Mehrere His Master’s Voice und Nadelschachteln lagen durcheinander neben dem Sofa herum.

Paul Whiteman and his Orchestra. Das Feinste vom Feinsten halt. Whiteman war der Schärfste, und die Nachahmer häuften sich. Das war kein gewöhnlicher Nutten-Fox-Trott. Dieser war gut zum Tanzen, noch besser zum Schreiben, und zum Träumen reichte es auch. Aus der Riesenmuschel des Grammofons zog ein Strom aus anblasenden Trompeten und quirligem Klavier vorbei. Mit der Feder kratzte Kurt Tucholsky übers Papier, und die sommergolden durchäderten Hände segneten ab, ja, so konnte es bleiben.

Alle Welt auf einmal und mittendurch. Nichts war schließlich schlimmer, als wenn es mucksmäuschenstill war. Wer konnte da schon arbeiten? Summend erhob er sich, um ans plärrende Telefon zu gehen.

»Was soll’n das jetzt schon wieder?«, wollte er wissen, eine Hand in der Hosentasche, im milchteefarbenen Nadelstreifenanzug, mit leicht vorgestrecktem Durchaus-Bauch, lauschend, als sei er mit dem Mond verbunden. »Is wohl als Scherz gemeint, wie? Wo erschossen? Wann denn?«

Er legte auf. Sofort verließ er seine Wohnung. Er musste raus, jetzt gleich, raus an die frische, an die irre Luft. Er nahm die Bahn von Friedenau aus, weiter in die Stadt rein, wie in einen ihn zu sich flüsternden Steinwaldkern, ohne den er nicht konnte. Schon bald war es in aller Munde. Ratheno achossn! Ratheno tot! Dit Neueste vom Neuest’n!

Alles vermischte sich in Tucholsky, wie in einem Ölbild. Hoffnung, dass es nicht so sei. Unruhe, dass es wahr ist. Schließlich Gewissheit, Traurigkeit, Entsetzen, Kribbeln, Reiz und Wut. Und Sommer und Schweiß und Lust aufs Leben und Schlaflosigkeit in schönen Augen in der Masse! Wie auf einem Schiff, auf dem plötzlich das Gerücht umging, dass es sinken würde, fand sich die Menschenmenge neu. Berlin hatte einen unsichtbaren Dirigenten, der immer und immer wieder alles in Erregung versetzte, und man kippte nach links und man rutschte nach rechts, und jeda globte, dit keeme von ihm alleene, aber nein, so war ja nur Berlin.

Rathenau tot. Einverstanden. Und wie sollte es jetzt weitergehen? Zurück. Zurück zu Rathenau, dachte Tucholsky. Was hatte er zuletzt gedacht? Komm schon, Kurt, sagte er sich, was hat unser Außenminister zuletzt gedacht? Du musst es doch wissen! War der seiner Zeit voraus gewesen oder zu spät gekommen für Deutschland? Komm schon, befahl sich Tucholsky, und dann fieberte sich Berlin um ihn herum zusammen wie in einem Zauberunheil, die Sonne kam durch, wild und heiß, seine Füße legten an Geschwindigkeit zu, und er lief und er lief und lief immer weiter hinein und blieb auf den Linden stehen, blickte geradeaus, in einen Korridor, den er deuten wollte. Seine dunklen Augen hoben sich zu den hellen Brauen, wölbten sich über die Stirn hinweg ins dichtfellige Hasenhaar hinein. Komm schon, Pausbacke, was hat er zuletzt gedacht? Nun, ein Bonze war der nicht, nein. Aber ein Zuseher, ja. Mit großem Herzen und voller Hose. Ach, du Verspotteter, warum hast du nicht zugeschlagen? Warum hast du nicht gekämpft?

Tucholsky legte den Kopf in den Nacken, blinzelte in die Sonne, die durch das zitternde Pastell der Kronen die dicken Wolken auffraß – jetzt mal von Jude zu Jude, fragte er, warum hast du nicht für dieses beknackte Land gekämpft? Jetzt kriegste ein großes Begräbnis und dann? Dann doch nur Hundefriedhof! Mensch Rathenau! Warum hast du nicht gekämpft?

In der Klosterstraße machte er halt in Landrés Weißbierstuben, eine der ältesten weit und breit. Alles war hölzern getäfelt, Modelle von Segelschiffen schmückten die oberen Leisten in den Kojen, Bierkrüge, dicht aneinandergereiht. Die Wirtin, reizend. Sie war klein und trug silbrige Strümpfe, die ihre schmalen Beine fest umglitzerten, wahrscheinlich ihr ganzer Besitz. Ihr Haar war kraus vom Schmutzdampf Berlins und schüttete sich über ihre grauen Linsen. Ihre Schürze war die Unschuld selbst, die Augen nicht.

Am Kachelofen nahm er Platz, hier, in seiner Stadt, konnte er sich immer verstecken. Er kannte überhaupt die besten Verstecke. Niemand, auch keiner von der vorlauten Weltbühne, wusste dann, wo er war. Tucholsky verstand es, in seiner Stadt verloren zu gehen und sich selbst wiederzufinden – einen Weg ins Schreiben zu bahnen –, keine Kabarettchen, sondern etwas vom Wahren. Den Abrieb der Sekunden in Wortflakons aufzufangen, die Haut der Ereignisse langsam abzuziehen, brennend und lustvoll.

Das Bier kühlte seinen Gaumen hinab, es regnete wieder ein wenig, doch das Sonnenlicht wollte nicht recht verschwinden und schnellte an der Tür Landrés hin und her von den Himmelslaunen. Es war das Gleißen einer bösen Vorsehung, so viel stand fest. Diese böse, böse Stadt! Dieser dumme, dumme Rathenau!

Plötzlich nahm Jacobsohn vor ihm Platz, tupfte sich die Oberlippe, raufte sich das prachtvolle Haar: »Scheißhitze heute, Kalwunde!«

»Wie zur Hölle hast du mich gefunden, Kalwunde?«, tobte Tucholsky.

»Als ob das nicht schon längst jeder wüsste, wo du dich immer volllaufen lässt«, entgegnete Jacobsohn. »Im Übrigen langweilen mich Nachrufe, wie du weißt, auf Rathenau musst du ein Gedicht schreiben, aber ein pralles … vier Zeilen, höchstens sechs. Fräulein, ein Helles bitte!«

»Bin ja schon dabei!«, beteuerte Tucholsky und räusperte sich. »In Berlin am helllichten Tage, na sage na sage, da ises geschehn … se ham unsern Walther, viernfümzig’s doch keen Alter …–«

Jacobsohn strich übers Holz des runden Tisches. Dann sah er Tucholsky an, ihre Pupillen, die in den Linsen versanken, dachten dasselbe, fühlten das Gleiche – wo stürzen wir hin? Und sie sahen einander an, wie es Menschen einzig 1922 machten – direkt und weich, ein wenig geplagt, hellwach.

Zurück, dachte Kurt Tucholsky. Zurück. Noch weiter und weiter zurück. Wer warst du, Walther Rathenau? »Man hat nicht übel Lust, sich selbst in tausend Stücke zu reißen«, murmelte er. »Ich kann’s noch nicht ganz fassen und will’s auch nicht glauben.«

Jacobsohn malte die blauen Blumen mit seinen Fingerkuppen nach, die sich auf dem Senfkrug rankten, der zwischen ihnen thronte.

»Und tot ist eben nun mal tot«, sagte Tucholsky. »Tot heißt tot, und wer tot ist, der ist halt dann tot.«

Jacobsohn nippte am Bier.

»Als befänden wir uns in einem kosmischen Witz«, fuhr Tucholsky fort. »Jemand oder irgendwas lacht sich kaputt über uns. Von weit oben, von hoch unten und es geht immer weiter und töten is en vogue und töten und töten und töten muss sein und immer weiter töten!«

Jacobsohn bestellte nach.

Wind hauchte sich bis in die Ecken der Schenke. Ein Geruch von Vergessen und Bangen, und doch von anmutigsten Erinnerungen, Ahnungen, von großen und klarfeinen Vorstellungen durchrauschte sie beide. Diesen Duft gab es nicht anderswo. So schmeckte nur die Mitte der Welt und die war hier.

In Jacobsohns Gesicht lag die ganze angestrengte, jung verwelkende Intelligenz und Kraft dieser Zeit. Theaterkritiken zu schreiben in der Weltbühne kam Krieg gleich. Überall wurde Krieg geführt, ständig und unbarmherzig wurde die Deutungshoheit über Literatur, Geschmack und Talent wie ein Feuerball hin und her geworfen. Alles war Krieg. Jedes Kostüm, jede Rolle, das Naserümpfen eines Schauspielers. Krieg! Berlin war Krieg. Jede Kritik war Krieg. Jede Kritik auf eine Kritik löste einen aus. Jedes Wort war Krieg, reichte bis ins Ausland und wieder zurück.

Kopfschüttelnd fragte Tucholsky: »Sag uns, Walther, wer warst du hinter deinem Rathenau?«

Auch Rathenau war Krieg. In der Weltbühne wurde er zwar gerade in dem letzten halben Jahr vor seinem Tod mehr als anständig behandelt, aber als Person bedeutete er nichts als Krieg. Als er das Amt des Außenministers antrat, hieß es nämlich in dieser Wochenschrift:

Brief an Herrn Rathenau, etwas merkwürdig waren die Vorgänge bei Ihrer Ernennung zum Reichsminister des Äußern, Herr Rathenau. Die sind vielleicht von keiner Seite ganz korrekt wiedergegeben worden. Es ist ja ein törichter Irrtum, dass nur ein beamteter Minister in der Lage sei, Deutschland bei den Reparationsverhandlungen würdig zu vertreten. Nicht auf den Titel kommt es an, sondern auf die Person: und grade Ihr stärkster Trumpf ist bisher eigentlich gewesen, dass Sie auch ohne Ministerrock bei den Gegnern Beachtung, ja sogar Achtung gefunden haben.

Sie werden sich um Kleinigkeiten kümmern müssen und dürfen sich doch nicht in Kleinigkeiten verlieren. Die Ernennungen, Beförderungen und Versetzungen dürfen Sie nicht der Personalabteilung allein überlassen, auch nicht den Staatssekretären und ihren Freunden, die bisher unumschränkt in diesen drei Häusern geherrscht haben. Es sind nach allen Seiten hin – vielleicht noch besser gesagt: nach allen Parteien hin, deren Anhänger Einfluss auf die Regierungnehmen können – kleine Türchen geöffnet, die die Aufschrift »Regierungsrat« oder »Ministerialrat« tragen. Einer Ihrer Vorzüge ist in den Augen vieler, dass Sie kein Zentrumsmann sind. Von dieser Farbe haben wir genug. Sie kommen aus einem Institut, das an vielen Plätzen der Welt für Licht sorgt. Sorgen Sie dafür, dass das Auswärtige Amt durch diese Abteilung das Volk und die Welt zu erleuchten und nicht, wie bisher immer geschehen ist, seine eignen Wege zu verdunkeln trachtet. Vielleicht werden Sie dann finden, dass diese Abteilung, wenn sie auch einen wasserkopfartigen Eindruck macht, doch eine ganze Menge tüchtiger und brauchbarer Elemente enthält und sogar – neben vielen überflüssigen Mitläufern und einigen wenig wünschenswerten Elementen – Männer, die internationalen Stempel und diplomatische Fähigkeiten zeigen. Umso mehr werden Sie sich dann wundern, dass als Pressebeiräte unter Aufwendung von Hunderttausenden, ja von Millionen, Leute hinausgeschickt werden, die bisher, vom Zeitungslesen abgesehen, nie in ihrem Leben etwas mit der Presse zu tun gehabt haben, und die ihrem ganzen Wesen nach eher in die Schulstube oder in das Archiv eines Museums passen als auf das schwierige Terrain, auf dem die erfahrensten und geschicktesten Vertreter der Auslandspresse sich betätigen. Sobald Sie, Herr Minister, sich um diese Dinge einmal kümmern, werden Sie sicherlich dafür sorgen, dass die furchtbaren Fehler, die im Haag und in Brüssel gemacht worden sind, in Washington und an andern Plätzen nicht wiederholt werden. Kein Dementi entkräftet das gesprochene oder geschriebene Wort eines Mannes von Ihrem Rang und Ihrer Stellung. Lassen Sie die Andern reden, aber lassen Sie sich in Ihre Angelegenheiten nicht hineinreden – wenn auch beides manchmal sehr schwerfallen sollte! Zum Schluss den Rat eines alten Praktikers: Hüten Sie sich vor einem Übermaß in der Anwendung des geschriebenen und des gesprochenen Wortes! Das Wort fließt Ihnen leicht von den Lippen, und die Tinte fließt gefällig aus Ihrer Feder.

Theaterkritik, Frankreich, England oder Abtreibung? Reale Schatzräume für die Weltbühne, um zu schreiben. Fürwahr, dieser Jacobsohn ließ Tucholsky alles veröffentlichen, einfach alles, selbst wenn er genauso viel verwarf. Liebesgedichte – und in deinem Blick sind alle Bums-Kapellen – bis hin zu seinen Echtzeit-Broschen – Wir haben im Land eine Polizei, die hat weiter nichts zu tun, als nachzuschnuppern, wie das wohl sei, unter Seide und unter Kattun. Sie konfisziert, damit nichts entschlüpft, Gummi-Zeug, Tizian und Film … und der Richter hüpft, ganz wie unter Kaiser Willm.

Von außen ein unscheinbar blassblutendes Heft, nach innen eine kleine durchtriebene und wundersame Achterbahn. Die Stimmen in der Weltbühne, sie suchten Deutschland, denn Deutschland, das schien wie verschwunden. Verschwunden hinter einem Krieg, der inzwischen ungefähr so viel kostete wie alle Kriege des Erdballs zusammen. Verschwunden hinter Tageswahrheiten, die es unmöglich machten, eine Zukunft zu erkennen. Die messerschärfsten Stimmen rammten sich in diese Wochenschrift hinein, jeder wollte der Erste sein, der dieses verlorene Deutschland wiederfindet, es mindestens vorhersagt, mit den Gefahren droht. Dieses Blatt war Revolution in Pur-Essenz – der Kaiser das Unheil, Borchardt die Sprache des Menschen … und An Robespierre, diesen roten Heiland, den tausendfältigen Scharfrichter aus Liebe, der, um den Himmel herniederzuzwingen, zuvor die Erde in eine Hölle zu verwandeln trachtete, an diesen unbestechlichen Advokaten von Arras, dessen Tugend ganze Generationen abschlachtete, muss man unwillkürlich denken, wenn man die Briefe Rosa Luxemburgs an die Frau Karl Liebknechts liest, erschienen im Verlag Junge Garde zu Berlin. Diese Briefe sind sämtlich aus dem Gefängnis oder vielmehr aus verschiedenen Gefängnissen geschrieben. Und sie spiegeln nicht die Politikerin, nicht die »Genossin«, nicht die geistig souveräne Forscherin, Denkerin und Arbeiterin, sondern die Frau, den Menschen schlechthin. Es sind documents humains …

In dieser Weltbühne des Jahres 1922, besonders in den Monaten vor Rathenaus Ermordung, erschnitt sich eine Wort-Mensur um die andere, und wenn über Musik geschrieben wurde, so war in Wirklichkeit die Sehnsucht nach einer neuen, unverwundbaren, vielleicht sogar unvergänglichen politischen Kraft gemeint. Solle sich der Regisseur an etwas ihm ebenbürtig Sterblichen abarbeiten, aber nicht Mozart! Seine Inszenierung darf nur ewigen, nicht zeitlich bedingten Gesetzen von Schönheit und Geschmack nachstreben.

In der Beschreibung der Kostüme schmeckte man köstlichsten Berliner Hohn – die »Königin der Nacht« erschien mit einem Kopfputz à la Wintergarten … was man unter anderm nicht sah, waren Ideen.

Und der Verfasser zeigt seinen vollen Überdruss, der eigentlich diesem seinem Land gilt, von dem er inspiriert werden will, gesteigert und erkannt. Er will mitgerissen werden, erhabene Pläne schmieden, er will das ehrliche Versprechen auf eine gesunde Zukunft der Menschen – wo, die leuchtenden Pyramiden in den Händen der Priester, die Tempelaufschriften, wo, Wasser und Feuer und die wilden Tiere, die zu Taminos Flöte herbeitanzen sollten? Eine undefinierbare Atmosphäre von Missmut und Krisenluft lagerte über der Vorstellung.

Die Reparationszahlungen des Krieges, die Deutschland zu erfüllen hatte, Deutschlands erste große Schuld, die es auf immer zu begleichen hatte, lag allen bleiern im Magen, möge man aufhören, uns Erwachsene mit dem Kinderstubenbegriff von »Kriegs-Schuld und -Unschuld« zu plagen! Das Volk ist nicht mehr dumm, nirgends mehr. Aber dem Bürger kann gar nicht gründlich genug bange gemacht werden!

Und immer wieder Tucholsky, der sich hineinschiebt mit seinen Pseudonymen, die alles aufreißen – nichts wirkt staatserhaltender als Feigheit. Du Linkscher, du bist der rechte Bruder.

Die deutschen Städte wissen nicht mehr viel voneinander. Jede liegt da, hält sich für den Mittelpunkt des Landes und ignoriert alle übrigen. Und das kam so: Die Nation, nach dem Kriege von einem unendlichen Ruhebedürfnis beseelt, packte sich in Watte und kapselte sich ein. Nie waren die Deutschen partikularistischer als heute, und niemals wurde der »Landfremde« mit so viel Misstrauen angesehen. »Landfremd«, das ist der Dortmunder dem Nürnberger … der Berliner dem Bremer. Noch nie waren die Kirchtürme so hoch wie heute.

Ein Fahrgast der Linie 69 fragt: Was, meinen Sie, kostet uns Rathenau? – Die Weltbühne dazu – Walther Rathenau, Erbe eines stattlichen Privatvermögens und Leiter eines weltumspannenden Privatunternehmens, hat, wie jeder vollsinnige Mensch, erkannt, dass die friedliche Zukunft Deutschlands nur gesichert ist, wenn es seine Reparationsleistungen erfüllt. Damit das Reich diese Leistungen erfüllen kann, muss das deutsche Privatkapital sie aufbringen. Da aber das Privatkapital nicht daran denkt, »für das Reich« zu arbeiten, muss Walther Rathenau fort.

Die Texte warfen Flammen, besaßen Charme und bittersüße Ekstase, hinter den feindlichen Staaten, die den Versailler Vertrag nicht unterzeichnet haben, stehen die Vereinigten Staaten und China an erster Stelle. Da die Wiederaufnahme wirtschaftlicher Beziehungen sowohl zu Amerika wie zu China durch jenes unmögliche Friedensinstrument von Versailles nicht gehindert wird, haben in diesen Staaten wir Deutsche bessere Möglichkeiten als in den andern Entente-Ländern, um zu erneuter wirtschaftlicher Betätigung zu gelangen. Welche Männer sollen nun in den weiten westlichen und östlichen Gebieten eine Wiederanbahnung in politischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht betreiben?

Oh, weh dir Deutschland. Deutsch ist Gerhart Hauptmann allemal, aber ist er Berliner, fragt die Weltbühne? – Ich lebe seit meiner Geburt in Berlin, liebe Berlin, behorche und spreche BerlinsMundart und weiß, daß sie nicht Hauptmanns berlinische Mundart ist. Die verletzt mit jedem dritten Satz mein Ohr, er ist schlesisch, nicht berlinisch …

… aber das Glück! – Die Leute wollen ja so gern lachen! Ich sah mich im ersten Akt um – ein sanftes Lächeln beginnender Paralyse lag in den matt beglänzten Gesichtern.

Stolz pikst Tucholsky rein – die »Weltbühne« ist eines der ersten Blätter gewesen, die den deutschen Offiziersgeist, diese Mischung aus Brutalität, Stumpfsinn, Überhebung und Mangel an Zivilcourage, systematisch bekämpft haben.

Und was ist mit dem Offizier unter den Kunsthistorikern? – Als ich die großen lila Bände von Meier-Graefe im Schaufenster sah, ärgerte mich der Titel »Vincent«. Wer ist Vincent? Der Mann heißt van Gogh.

Zwar findet Tucholsky, sie seien nichts als Outsider, aber es gibt nichts Produktiveres, als Außenseiter zu sein. Der Außenseiter wird der Innenkern werden.

Eine Murmel kullerte in die Schenke, sie rollte auf Tucholsky zu, der sich nach ihr bückte und sie einsteckte. Nicht weit waren da die schallenden Sandalen eines Jungen, der, rötlich erhitzt, am Eingang der offenen Tür verharrte. Er wusste sofort, dass es Tucholsky war, der sie hatte. Sie sahen sich eine Weile an.

»Guckstn so?«, fragte Tucholsky und nahm einen Schluck Bier.

Der Junge hatte einen durchschauenden Blick, seine hellbraunen Augen waren kühl und klug, das Haar hellrehbraun. Er lächelte.

»Grinstn so?«, fragte Tucholsky.

Der Junge schien zäh, mitten aus dem Berliner Bürgertum, aber der Familie ging es nicht mehr ganz so gut. Das Hochhinaus will bezahlt sein, und Scheine wachsen nicht untern Linden.

Tucholsky musste lachen, doch irgendetwas in den Zügen des jungen Berliners versetzte ihm sogleich auch einen Klaps vor den Bauch, und er holte die Murmel hervor.

»Will die nich mehr«, sagte der Junge. »Können Sie behalten.«

Tucholsky musterte ihn. »Und wieso?«

»Weil ich was weiß, was Sie nich wissen«, fuhr der Junge fort.

»Ach!«, meinte Tucholsky.

»Na, dann lass mal hören!«, rief Jacobsohn.

»Der Herr Dr. Rathenau, die Judensau, ist tot«, antwortete der Junge ruhig.

Wären die anderen Stimmen in dem uralten Lokal, wäre das Knisterrauschen der Stadt nicht gewesen, hätte man eine Nadel mit ihrer Spitze auf die Dielen auftreffen hören. Tucholsky und Jacobsohn hörten sie auch so.

»So, so«, entgegnete Tucholsky. »Und wie heißt du?«

»Krause«, sagte der Junge, Sommersprossen sammelten sich auf seiner hübschen Nase.

»Und vorne?«, fragte Jacobsohn.

»Otto, wohnhaft in Charlottenburg, und die Murmel schenk ich Ihnen, die is ausm Kuriositätenkabinett, die kann zaubern. Guten Tag noch, muss jetzt zur Bahn!«

Beschwipst und zu Tode betrübt ging Tucholsky, seinen Hut gegen die Hüfte tippend, die Linden hoch, Richtung sorgfältig bepflanzter Spree. Hunderte Menschen sammelten sich überall, und im Reichstag, hoch über dem eigentlichen Leben, tagten die Vampire zur Stunde des unsterblichen Außenministers. Die Zeiger an den Uhrtürmen zeigten alle in eine andere Richtung, und im lichten Wald der Kronen wurde getuschelt. Die Autodroschken mit den nach hinten zurückgefahrenen Dächern und den hysterischen Herren darin kamen nicht mehr voran, es war nichts zu machen.

An der Schlossbrücke, wo die geflügelten Gottheiten mit Speer und Schild auf die Leute hinabdachten, hinunterzweifelten – hier lag etwas, was es im Reichstag nicht gab: die Stimme der Menschen, ihre Augen, ihre Zungen, ihre Gedanken, ihren Taumel.

Tucholsky blieb stehen, der Nachmittag wurde schwül und dumpf, er hatte noch nichts gegessen, gut gepolstert war er allemal für seine Anfang dreißig. Doch, doch, er war ganz ansehnlich. Nachdenklich im Sinne des Wortes, immer im Gedanken-Karussell. Seine Linsen fühlten sich in einen ein, sein Haar über der hohen Stirn – eine frisch gemähte, volle Wiese, und die Lippen erzeichneten sich entspannt. Er war nicht groß. Er war hoch konzentriert, konnte einen fixieren, mit seinem Blick betasten und bis ans Ende der Welt streicheln.

Er holte die Murmel hervor, hielt sie gegen die zeitlose Stunde, und durch diese geometrische Träne zog sich eine blutrote Schliere. Er ließ die Glasperle in der Schale seiner Hand herumrollen, über die Linien seines Lebens.

Die Menschenmasse schob ihn wieder zurück in die andere Richtung, er ließ es geschehen. Was willste auch machen? Das Schiff tat seine eigenen Bewegungen, und von Tucholsky kam jedenfalls in dieser Hinsicht kein Widerstand. Berlin war Berlin.

Ecke Friedrichstraße suchte er die schwer dunkel angelaufene Fassade des Café Bauer ab, auf den Balkonen mit den filigran weißen Stühlen stand Publikum zusammen, dicht an die feinkonvexen Brüstungen gestützt, und spähte nach allen Seiten hin. Gegenüber bei Sarotti auch rammelndes Gedränge. Vor lauter Hüten keine Leute mehr und ein Gehupe! Wachmänner und Polizisten zogen Männer über den Asphalt, einer verlor seine Mütze, wurde an einem Bein weitergeschleift. Tausende hatten, besonders seit der zweiten Hälfte des Krieges, schon Bekanntschaft mit der Schutzhaft gemacht, die das Deutsche Reich bereits 1916 per Gesetz beschlossen hatte, Tendenz steigend. Ebert tat wenig, um dieses Instrument einer sozialen und politischen Kontrolle zu entschärfen. Die tatsächliche Zahl der Schutzhäftlinge in der Republik, sie war schaurig. Unter ihnen radikale Sozialisten, für die Ebert einst angetreten war. Pazifisten, Angehörige unzugehöriger Volksgruppen, Homosexuelle – der sogenannte innere Feind hatte viele Gesichter. Berlin war das Experimentierfeld der Geschichte Deutschlands. Feinde verschmolzen, Unterdrückung wurde Sicherheit genannt, Ausnahmezustand war Normalität. Was aber dachte die Stadt?

Tucholsky drückte sich weiter rein, schob sich durch die Stimmen … hat sich am Ende ja nur noch selbst beweihräuchert, der Ratheno, dit hatta jetze davon, en Großkotz von em Varräta … jaja, gewiss-gewiss, der Aufsichtsrathenau, ganz recht, bin ganz bei Ihnen, das konnte nicht gutgehen … stand do an jeda Ecke, dasse den totschlagn solln, nu isset halt och passiert … weiter und weiter, und Tucholsky lauschte, saugte auf wie ein Schwamm und versuchte, den Moment zu schmecken. Seit einigen Monaten stellte er verstört fest, dass aufgrund eines Nasenleidens sein Geschmackssinn schwand. Er holte seine Taschenuhr aus der Weste, knipste sie auf, fächerte sich mit seinem Hut Luft zu, betrachtete die römischen Ziffern, die wie kleinste Säulenfiguren ihren magischen Kreis bildeten. Irgendwo da drin lag die Wahrheit, die Wirklichkeit. Zwischen Minuten- und Sekundenrad, zwischen Anker und Federung würde sich etwas entscheiden, von golden mikroskopischen Plattformen der Geschichte ineinandergeschoben. Und dann würde es endlich zerplatzen, sagte er sich, endlich aufplatzen würde dieses Land! Er schaute sie an, sie alle, wie sie sich piekpervers und hochelegant zusammenrauschten: Ihr Berliner seid Gottes Nabel, und ihr benehmt euch doch wie die letzten Posemuckels!

Wind strich über seine Wimpern wie über den Spitzenfedersaum eines Flügels, unter seinen Sohlen flüsterte es, seine Füße brannten. Es war, als würde sich das Universum an Deutschland anlehnen, mit seiner ganzen Pracht, Wucht und seinem Fluch an Energie. Das waren mehr als politische Unruhen, etwas Tiefstarkes und Erhabenes rührte und regte sich und auch etwas bedrohlich Schmunzelndes, etwas, das ihn ernst stimmte, trüb und schwach.

Schwach?

Denkste!

Ettwart Mantsch

Wieder in seiner Wohnung, warf sich Tucholsky verschwitzt, verklebt und rasend vor Anspannung mit dem Bauch aufs Bett. S, seine Haushälterin, war Besorgungen machen, wie sie ihn auf einem kleinen Zettel wissen ließ. Er hauchte mit dem Gesicht in sein Laken, atmete ein, atmete aus, alle viere von sich gestreckt. Rotweinflecken im Bett, Wein, den er über Gudruns Brust geträufelt und nicht mehr ganz rechtzeitig wieder mit seinen Küssen aufgefangen hatte – oder war es Ilse gewesen? Quatsch: Hannelore! Nur solange Mary noch nicht da war.

Telefon.

»Ne komm, lasst mich alle in Ruhe«, schleppte er sich zum Apparat. »Jetzt nich ihr auch noch! Heute nicht mehr, vielleicht gar nie mehr, ich leb auf zu großem Fuße, das muss erst alles wieder rein. Heute nicht! Warum? Is’ Samstag, darum! Kann heut nich. Wieso? Hab Durchfall. Ja Durchfall. Flitzekacke, Raketen im Arsch, aber besser da als aufm Schlachtfeld. Fahre jetzt an den Wannsee, ich brauch Wannsee, krieg sonst keine Luft, hab die ganze Nacht an Nasenverstopfung gelitten. Tschüss!«

Er badete, kleidete sich um und nahm die Bahn. In der Hand versteckte er die Murmel, sie beruhigte ihn, sie war so vollkommen rund, sie war Berlin. Leben und Tod, Wahnsinn und Liebe und Hass in einer göttlichen Form gefangen. Immer wenn Berlin auch nur für einen Moment aufhörte, für die Freiheit zu kämpfen, dachte er, spürte man das im ganzen Land – lass dir das gesagt sein Bayern, du Dienstbote Preußens. Auch hoch oben, auf der Ebene über dem Wannsee, wo Tucholsky jetzt bei der Ankunft stand, auch hier hing diese Wahrheit an jeder der Wolken, die sich zu prallen, leicht grauen Dolden langsam über das weite Wasser hinwegzogen.

War Tucholsky überhaupt entsetzt über den Tod Rathenaus? Sogar mehr als das, er war in seiner ganzen Kraft traurig darüber, erschüttert und verwundet. Jeder neue Mord machte aus diesem fantastischen Land etwas noch Verschwommeneres, und diesmal, den Rathenau abzuknallen, diesmal war etwas anders – schlimmer. Seine warmen Augen folgten einem einzelnen Boot von links nach rechts. Verträumt trieb es wie die Stiftschatulle eines Kalligrafen dahin, über das sanfte, schmutzig spiegelige Blau.

Deutschland, willst schwarz und weiß sein, dachte er, bist zu Wasserfarben verkommen, und das ist erst die Generalprobe, die Aufführung selbst, nur aufgeschoben.

Er stieg die Stufen hinab zum Strand, mit den teuren Schuhen näherte er sich dem Wasser, das hier vorne grünlich war, während es nach draußen hin in die Sicheln der gegenüberliegenden Seiten mit den Villen und Booten metallischer zu werden schien. Tucholsky sank in den Sand, ließ die Murmel von einer in die andere Hand hüpfen.

Nur zwei Tage vor der Ermordung Rathenaus hatte er als Kurt Tucholsky in der Weltbühne Schiller zitiert – Und den Mordstrahl seh ich blinken und das Mörderauge glühn, nicht zur Rechten, nicht zur Linken, kann ich vor dem Schrecknis fliehn.

Im frühen Abendlicht blinkte die Murmel jedes Mal auf und verschwand doch wieder in Tucholskys Faust, fiel in Rathenaus Hand, die bleich und diszipliniert über dem Porzellanrand seiner Badewanne lag, im durchgefliesten Bad seiner Grunewald-Villa, in der Morgennacht vor seinem Tod, nachdem er sehr spät heimgekehrt war … und so liegt Rathenau im milchig duftenden Gesang des gelegentlichen Schwappens seiner eigenen Bewegungen. Aus dem wundervoll gravierten Muschelgehäuse des Grammofons kommt Bach. Nein, eines ist Walther Rathenau nicht, neureich. Und eines ist er sehr, begabt. Vornehm beneidenswerte Eigenschaften hat der Mann mehr als aufzuzählen taktvoll wäre, so ist er im Überschuss gebildet, ist der gepflegt! Ein sich Verliebender auch, aber seine Gefühle expandieren, und das macht ihn fremd den wollüstigen Frauen gegenüber, weil er eine Geliebte hat, die alles übersteigt – die Transzendenz. Lyrisch, selbst als Ingenieur noch. Anspruchsvoll, leichtfüßig und schnell – der Kofferträger hat es schwer, mitzuhalten. Er ist verletzlich, er ist verletzend. Hässlichkeiten und Klatsch gibt er in Briefen nicht weiter, sondern entschärft sie und hat so schon einige vor der Verachtung eines anderen bewahrt. Schenkt Trost, aber macht keine falschen Hoffnungen. Er ist Preuße. Er ist Preuße für sein Leben! Er ist Preuße von Kopf bis Fuß, Preuße in Geschmack und Glauben an das eine, was es wie das Allerheiligste zu bewahren gilt – die Seele.

Er ist Jude, und weil er Deutscher ist, ist das für ihn ohne Bedeutung. Er ist Preuße für die Welt, glaubt an ein Deutschland der Bündnisse.

Er ist im Januar des Jahres zum Außenminister der Republik ernannt worden, die noch immer ein Deutsches Reich ist. In seiner Villa hängt eine sich fleischnackt wälzende Frau von Corinth in stöhnenden Pinselstößen. Sein Gehstock ist einfach, leicht und gewandt. Geld ist für ihn keine Frage. Geld ist aber auch nicht immer die Antwort auf alles. Vielmehr, wie man Geld behandelt, wie man es humanisiert, den Wünschen der Menschen entsprechend, für sie einsetzt.

Er hält die Glasperle ins Licht, das von der Decke aus den Raum luxuriös und gekonnt bestrahlt. Durch die Murmel hindurch sucht sich der Schein seine klare, gerade Silhouette entlang, glitzert am Dach seines Bartes, schimmert in den Onyx-Augen.

Über die Absorption des Lichts in Metallen hat er bereits 1889 promoviert. Physik, Chemie, Maschinenbau und dann die Philosophie und dann die Gedichte, die Träume.

Sein Vater, Emil, hatte einst das Patent für die Kohlefadenglühlampe erworben und gründete die Deutsche Edison-Gesellschaftfür angewandte Elektricität AG, löste aber schon bald das Unternehmen von der amerikanischen Muttergesellschaft und taufte das millionenschwere Meisterwerk AEG, ein Verfechter der Unabhängigkeit in allen Belangen – staatlich und menschlich. Walther Rathenau steht im Scheinwerferschatten dieses Lichtvaters, der das ganze Land erhellte. Als Student litt er unsichtbare Qualen in einer Kaiserreich-Offizierssphäre, die ihn nie ganz als einen von sich ankürassierte. Im Kern einer Politikerkaste angekommen, die seine Ideen erst nach und nach, noch lange nicht angemessen durchdrungen hat. Die internationale Öffentlichkeit kennt ihn, doch mehr wie einen geschmeidigen Geist … ein Tropfen Wasser springt aus dem Hahn, der einem Märchentelefon ähnelt, in den Ozean seiner Gedanken.

Die Liste der Unterstellungen ist lang, ein Judenschlechtmacher etwa sei er, dabei hatte er lediglich empfohlen, dass die Juden nicht bloß imitierte Germanen aus sich machen, sondern sich öffnen sollten.