7,49 €

Mehr erfahren.

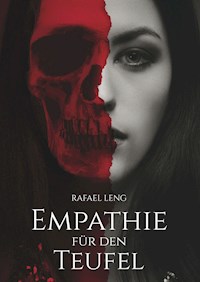

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Die Archäologin Dr. Diana Svenson lebt in Lemuriastan und ist davon überzeugt eine gewöhnliche Frau zu sein. Dabei spricht Diana unzählige Sprachen fließend und schwere Verletzungen verheilen bei ihr in Rekordzeit. Auch sieht Diana alle mythischen Wesen, mit denen die Menschen auf der Welt leben, seien es Geister, Alfen, Ghoule, Selkies oder andere. Darum spricht ihre Geliebte Freya auch immer von Dianas Talent, wenn es um übernatürliche Dinge geht und bittet Diana dieses Talent weiter zu erforschen. Freya hat erkannt, dass Diana weit mehr ist, als eine gewöhnliche Frau. Diana schreckt jedoch davor zurück, sie hat Angst, dass dadurch etwas Verborgenes in ihr geweckt wird, dass besser niemals geweckt werden würde. Denn wenn Diana wütend ist, bekommt jeder andere Mensch, bis auf Freya, eine Todesangst vor ihr und macht, was auch immer sie befiehlt. Aber Diana will, dass man sie aufgrund ihrer Persönlichkeit respektiert und nicht, weil man Panik vor ihr hat. Wenn jemand aber einen ihrer Freunde oder sie angreift, erfreut sich Diana an der Panik des Angreifers und reagiert entsprechend. Als ein Stalker nicht aufhört sie zu belästigen, tötet sie ihn. Doch dann finden Attentate auf Diana statt und immer deutlicher wird, dass diese im Zusammenhang mit ihrem Talent stehen. Diana muss sich der Frage stellen wer oder was sie ist. Denn die Attentate werden mit äußerster Brutalität ausgeführt und ohne Rücksicht auf zusätzliche Opfer. Diana erkennt, dass nicht nur ihr Leben in Gefahr ist, sondern auch das ihrer Freunde und von jedem, der sich in ihrer Nähe aufhält.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhalt

Schlafend

Magnus Traum

Weckruf

Heimfahrt

Freya und Diana

Erwachen

Freud und Leid

Verwirrung

Hexe von Márquez

Mesophis

Kampf

Kloster

Tod

In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte, aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn und die klugen Tiere mussten Sterben.

Friedrich Nietzsche

01 Schlafend

Nur ganz spärlich erleuchteten die Monde Phobos, Charon und Acheron die dunkle Gasse, als ob sich selbst das Licht nicht in das Reich der Schatten traute. Die Ruinen der Häuser standen dicht beieinander, damit sie sich gegenseitig vor einer Gefahr beschützen, die man nicht sehen, sondern nur fühlen konnte. Wagte sich doch einmal ein wenig Licht durch eines der Hausskelette sahen die Torsos aus, wie gigantische von innen erleuchtete Halloween Kürbisse. Die jeden warnten, sollte er sich in DAS VIERTEL verirren. Niemand in Lemuriastan wusste, welchen Namen es ursprünglich gehabt hatte. Aber jeder wusste, dass man die Grenze nicht überschreiten durfte, bis zur Grenze war es sicher. Restaurants, Bars, Kneipen und Bistros hatten ihre Pforten an der Grenze geöffnet. Viele warben damit, dass sie den besten Blick auf DAS VIERTEL hatten. Auf jenen dunklen Stadtteil, den nicht einmal die Polizei betrat. Die Gäste der Lokalitäten genossen den Grusel, wenn sie beim Essen auf DAS VIERTEL blickten. Aber niemand wagte es, es zu betreten.

Gemütlich lief Diana durch die finsteren Gassen DES VIERTELS und schleckte genüsslich ein Eis, um sich ein wenig abzukühlen. Es war einer der heißesten Sommer den sie je erlebt hatte. Selbst in den Nächten waren die Temperaturen kaum unter die 30 Grad Marke gefallen und jetzt im Heyannir, dem Heumonat, wollte der Sommer noch mal seine ganze Kraft zeigen. Dabei lag Lemuriastan am Meer und erstreckte sich über unzählige Inseln. Normalerweise kühlte immer ein leichter Wind die Stadt, doch dieses Jahr blieb er entweder ganz aus oder brachte noch mehr Hitze. Im VIERTEL dagegen war es immer etwas kühler. Diana machte sich keine Gedanken darüber weshalb dies so war, sie war froh für ein paar Minuten den hohen Temperaturen zu entkommen. Dass es im VIERTEL keine Elektrizität und somit keine Straßenlaternen gab, die sie blendeten, genoss sie zusätzlich. Weil sich niemand in das VIERTEL traute, war sie eine der wenigen die wussten, dass Menschen im VIERTEL lebten. Tagsüber waren diese nicht zu sehen, nur nachts huschten sie, schattengleich, durch die Ruinen, so wie sie. Diana war es gelungen das Vertrauen von einem Bewohner des VIERTELS zu gewinnen, er nannte sich Gabriel und verkaufte ihr alten Schmuck. Sie hatte sofort erkannt, dass der Schmuck echt war, im Gegensatz zum Namen Gabriel. Dass er ihr seinen wahren Namen nicht nennen wollte, störte sie nicht. Besonders bei dem Schmuck den Gabriel ihr verkaufte war es besser, wenn man den Namen des anderen nicht kannte, deswegen trat sie als Gräfin auf. Denn der Schmuck war nicht nur wertvoll, sondern stammte auch aus Epochen, über die es kaum schriftliche Aufzeichnungen gab. Es interessierte Diana nicht, woher Gabriel den Schmuck hatte. Sie wollte ihn nicht weiter verkaufen, sondern sich an ihm erfreuen.

Doch heute Nacht schien Gabriel kein Interesse an einem Geschäft mit ihr zu haben, bisher hatte er sie noch nicht angesprochen. Auch erstaunte es Diana, dass sie noch keinen anderen Bewohner des VIERTELS gesehen hatte. Es war, als ob sie sich versteckten. Sie lief weiter und erreichte eine der wenigen breiteren Straßen im VIERTEL, als unvermittelt zwei Männer aus einer kleinen Gasse traten und sie hart am Arm packten. Ihr Eis fiel zu Boden.

»Was haben wir denn hier?«, fragte der Eine überheblich. »Dass es hier so etwas Hübsches gibt, hat uns der Boss gar nicht gesagt.«

»Die ist ein gutes Souven …«, begann der Andere, weiter kam er nicht. Seine Augen weiteten sich vor Schrecken und er wurde kreidebleich. Augenblicklich liesen die beiden Diana los.

»Haut ab«, zischte sie, wie ein wütender Drache. Sofort rannten die Männer weg. Diana war stinksauer, so etwas war ihr im VIERTEL noch nie passiert. Sie ahnte was die Kerle von ihr gewollt hatten. Dies waren die Momente, in denen sie sich freute ihren Blick zu haben und die passende Stimme dazu. Einen Blick der jedem Anderen bewusst machte, dass es Schlimmeres als den Tod gab.

»Gräfin«, kaum hörbar wehte die Stimme aus einer der Hausruinen zu ihr herüber. Sofort holte Diana eine Sonnenbrille aus ihrem kleinen Rucksack hervor und setzte sie auf. Aus dem Schatten eines Hauses trat Gabriel und ging langsam auf Diana zu. Dabei bemühte er sich sie nicht direkt anzusehen, sie bemerkte es und lächelte unwillkürlich.

»Du kannst mich ruhig anblicken«, sagte Diana freundlich. »Auf dich bin ich nicht böse. Schade um das gute Eis!«

»Ich bin lieber vorsichtig«, erwiderte Gabriel. »So wütend habe ich dich noch nie gesehen. Auch wenn der Blick nicht mir galt, habe ich immer noch Todesangst.«

»Was kann ich für dich tun? Hast du wieder etwas … Schönes für mich?«, wechselte sie das Thema.

»Selbstverständlich, ich wollte dich fragen, was du von diesem Schmuckstück hältst?«

Gabriel reichte Diana eine Kette, sie blickte sie nur kurz an. Obwohl sie nach wie vor ihre Brille trug erkannt sie sofort, dass es sich um eine Kopie handelte. Auch wenn es ein antikes Replik war und deswegen wieder eine Sensation, blieb es eine Kopie. Es war somit für sie uninteressant.

»Geh damit in das Gallaterviertel«, erklärte Diana, »zum Anderssquare. Die Arbeit ist gut, aber nichts für mich.«

»Du erstaunst mich immer wieder«, wunderte sich Gabriel.

»Wieso?«

»Weil es in der Straße stockfinster ist, du eine Sonnenbrille trägst, durch die du so gut wie nichts siehst und trotzdem erkennst du das Schmuckstück auf Anhieb.«

»Ich verlasse mich nicht nur auf meine Augen.«

»Dies ist ungewöhnlich.«

»Sei froh, dass dem so ist. Denn hätte ich die Sonnenbrille nicht aufgezogen, wärst du nicht zu mir gekommen und dass der Schmuck mich nicht interessiert, war dir in dem Moment klar, als du ihn mir gabst. Also was willst du?«

Gabriel holte tief Luft, »dich bitten vorsichtig zu sein.«

»Ich bin immer vorsichtig. Droht mir Gefahr?«

»Nicht von mir und nicht von den Bewohnern aus dem VIERTEL, sondern von den beiden Kerlen, die du eben in die Flucht geschlagen hast.«

»Was ist mit denen?«

»Das weiß ich nicht. Aber niemand traut sich in DAS VIERTEL, selbst die Polizei meidet es aus gutem Grund. Doch seit ein paar Wochen tauchen diese und ein paar andere Kerle immer wieder auf. Sie tun so, als würde DAS VIERTEL ihnen gehören. Weil solche Kerle auch schon früher im VIERTEL erschienen waren, dachte sich zuerst niemand etwas dabei. Man versteckte sich, bisher hat sich DAS VIERTEL noch um jeden dieser STÖRENFRIEDE gekümmert. Sie lagen nach kurzer Zeit tot und entsetzlich verstümmelt hier auf den Gassen, doch diesmal ist es anders. DAS VIERTEL reagiert nicht und keiner der Bewohner hat eine Erklärung dafür. Das Einzige was somit bleibt, ist sich zu verstecken und zu hoffen, dass die STÖRENFRIEDE wieder verschwinden. Bitte achte auf dich.«

Diana staunte, so ernst hatte Gabriel noch nie mit ihr gesprochen. Auch war ihr seine Formulierung aufgefallen. Sie zog ihre Brille ab, sah ihm in die Augen, »das verspreche ich, ich werde auf mich aufpassen.« Doch fügte sie gleich schelmisch hinzu, »du willst doch nur weiter gute Geschäfte mit mir machen. Komm, führe mich zu dem Tempel, aus dem du die schönen Dinge holst, lass mich ihn einmal mit eigenen Augen sehen. Ich werde dort auch … beten.«

Gabriel lachte, »und am nächsten Tag mit einem LKW vorfahren und mich um meine Einnahmequelle bringen.«

Diana fiel ins Lachen ein, »du denkst einfach zu schlecht von den Menschen.«

»Anderssquare?«, fragte Gabriel.

»Gehe zu einem der Antiquitätenhändler, verlange zehn Golddublonen. Er wird sie dir nicht geben können. Aber davon ausgehen, dass der Schmuck aus der Baaldynastie stammt, an den du irgendwie gekommen bist. An sich müsste er jetzt die Polizei rufen, denn der Handel mit Artefakten aus der Baalzeit ist streng reglementiert. Doch die Gier wird ihn dazu verleiten, dir einen halbwegs vernünftigen Preis zu zahlen. Der Händler wird wiederum Kontakte haben und den Schmuck für den doppelten Preis, den er dir gegeben hat, an einen Privatsammler verkaufen.

Doch probiere dies auf keinen Fall mit anderen Artefakten. Denn die Händler am Anderssquare kennen sich sehr gut in ihrem Gewerbe aus und wie leicht verwechselt man die Baalzeit mit der Ting Dynastie, wenn du dann deinen Spruch mit den Dublonen aufsagst, wird er die Polizei rufen.«

»Und dann hättest du niemanden mehr, der dir das bringt, was dein Herz begehrt.«

Diana nickte.

»Wenn ich darf«, sagte Gabriel, »begleite ich dich noch ein Stück.«

Gemeinsam gingen sie los und als sei ein Bann gebrochen, sah Diana wieder Menschen, schattengleich, durch die Ruinen des VIERTELS huschen. Gabriel hatte recht gehabt, wenn die STÖ RENFRIEDE kamen, waren die Menschen im VIERTEL unsichtbar. Sie würde darauf achten.

An der Grenze wollte sie sich gerade von Gabriel verabschieden, als er in seine Tasche griff und ihr einen Armreif überreichte, sogleich begann Diana heftig zu atmen. Der Reif stammte aus dem Tempel und hatte dort die ganze Zeit auf sie gewartet. Diana war überwältigt vor Glück, ganz zärtlich glitten ihre Finger über das Metall des Reifes.

»So strahlend habe ich dich noch nie gesehen«, riss Gabriel sie aus ihren Gedanken.

»Er ist wundervoll. Was willst du dafür?«, fragte Diana.

»Nichts, vergiss nicht, wir sind Geschäftspartner. Du hast mir einen wertvollen Hinweis mit dem Gallaterviertel gegeben und ich bezahle dich dafür mit dem Reif. Jetzt schuldet niemand dem anderen etwas, das ist alles.«

Diana nickte. Sie mochte es mit Gabriel Geschäfte zu machen. Sie vermieden es dem anderen etwas schuldig zu bleiben, jeder zahlte sofort. Ohne weiter nachzudenken legte sie den Armreif an und ging nach Hause. Zu gern hätte sie den Tempel einmal von innen gesehen.

Zu Hause angekommen stellte Diana ihren Rucksack ab, ging in die Küche, schenkte sich ein Glas Weißwein ein, setzte sich auf den Balkon und blickte gedankenverloren über die Bucht und auf das weite Meer.

Diana lebte mit der besten aller Freundinnen, Freya, zusammen. Der Kaufpreis für ihre gemeinsame Wohnung war hoch gewesen. Doch hätten die Freundinnen auch das Doppelte für das Apartment gezahlt. Die Häuserzeile, in der sich ihre Wohnung befand, lag nicht nur zentral, sondern man hatte sie direkt auf die Klippen gebaut. Von ihrem Balkon hatten die Frauen einen fantastischen Ausblick auf die Bucht von Lemuria, auf das Meer und die Hauptstadt von Lemuria, Lemuriastan, die mit zwei Millionen Einwohnern die größte Stadt des Landes war. Tagsüber konnten die Frauen die Segel- und Motorboote beobachten. Sie sahen die vielen Inseln in der Bucht, mit ihren alten Gebäuden, auf denen man Lemuriastan, der Legende nach, gegründet hatte. In der Nacht dagegen funkelten die Lichter der Stadt, während das Meer dazu den dunklen Kontrast bildet, das nur erhellt wurde von den Lichtern der einzelnen Inseln.

Dass das Haus, in dem die Frauen wohnten, keinen direkten Zugang zum Meer hatte störte beide nicht. Im Gegenteil, so hatten sie auch nicht den Lärm einer Strandpromenade, sondern konnten dem Meer lauschen wie es an die Felsen schlug. Besonders im Herbst, wenn die Stürme das Meer aufpeitschten, verbrachten die Freundinnen Stunden damit auf ihrem Balkon zu sitzen und dem Brüllen des Meeres zu lauschen. Das beruhigte sie und schenkte ihnen neue Kraft.

Heute Abend sah das Meer friedlich aus, als würde es schlafen. Doch wusste Diana, dass dies täuschte. Die See war eine Urgewalt die man nicht zähmen konnte, der man sich anpassen oder untergehen musste. Die ihr freundliches Wesen nur vortäuschte.

Manchmal fragte sich Diana, ob sie diese Eigenschaft mit dem Meer gemeinsam hatte. Sie war schlank, hatte langes hellblondes Haar und einen braunen Teint. Sie sah aus, als würde sie sich die Haare bleichen und stundenlang im Solarium liegen, aber Diana tat weder das eine noch das andere. Auch schien es, als ob die 31 Jahre, die sie alt war, spurlos an ihr vorbeigegangen seien. Ihr Gesicht hatte nicht das kleinste Fältchen, sie hatte bisher kein Zeichen einer Bindehautschwäche bei sich entdecken können oder ein sonstiges Zeichen des Alters. Diana sah aus, als ob ihr Körper mit zwanzig beschlossen hatte nicht mehr zu altern. Nur ihre Augen zeigten ihre Reife und die Erfahrung die sie hatte. Zum Glück für die Männerwelt sah Diana aber nicht nur sehr gut aus, sondern sie war auch noch an den richtigen Stellen wohl proportioniert. Mehr als ein Mann war schon gegen eine Straßenlaterne gelaufen, weil er sich nach ihr umgedreht hatte. Das einzige Ungewöhnliche bei Diana waren ihre Augen. Sie selbst wusste nicht welche Farbe sie hatten. An einem Tag schimmerten sie grün, dann blau, dann wieder braun. Dabei war man sich aber nie sicher, ob die Augen wirklich braun, grün oder blau waren. Es schien, als ob sie sich einer genauen Farbbestimmung entziehen wollten. War Diana aber wütend, so glichen die Augen zwei Toren zur Hölle. Nur ein einziger Mensch konnte ihr dann in die Augen blicken, ohne Todesangst vor ihr zu bekommen, Freya. Die anderen rannten entweder davon oder erstarrten vor Schreck.

Diana genoss die Zeit auf dem Balkon. Sie war froh in dieser Zeit zu leben, besonders freute sie sich auf ein grandioses astronomisches Phänomen, das nur alle zehntausend Jahre stattfand. In dreißig Jahren würde ihrem Planeten Gaia die Nachbarsonne Zarathustra nahekommen. Die Astronomen versicherten zwar, dass man davon nichts mitbekam, dass Zarathustra selbst dann noch viel zu weit entfernt war. Doch insgeheim hoffte Diana, wie alle Lemurianer, eine zweite Sonne zu sehen. Leider versuchten viele Weltuntergangsapostel das Ereignis für ihre Zwecke auszunutzen und beschworen eine Katastrophe herauf, um die Menschen zu ihren Zielen zu bekehren.

Als Diana ihren Wein getrunken hatte, ging sie zum Kühlschrank, um sich noch ein wenig nachzuschenken. Dabei warf sie einen Blick in ihr Arbeitszimmer und sah, dass jemand angerufen hatte.

»Hallo Diana«, hörte sie ihren Anrufbeantworter ab, »ich bin es, Freya. Wie versprochen erfährst du nun den Ort für das Spiel. Es ist Burg Kelt. Ich gehe davon aus, dass du den Mut aufbringst das Wochenende in der Gruselburg zu verbringen. Wir sehen uns.«

›Burg Kelt‹, schoss es Diana durch den Kopf. Schon vor der Renovierung war die Burg eine Legende gewesen. Doch durch die Ereignisse während der Instandsetzung erreichte sie Kultstatus und seitdem tat die Gemeinde alles, damit die Burg in Vergessenheit geriet. Diana hatte die Geschehnisse in der Zeitung verfolgt. Zuerst wurden die Hauptgebäude auf der Seite zum Wald restauriert und dem heutigen Standard angepasst. Die Arbeiten verliefen gut, die Hauptgebäude erstrahlten bald in neuem Glanz und man begann die Burgmauer zu erneuern. Was die Zeitungen aber dann weiter berichteten, erinnerte mehr an einen schlechten Roman, als an seriösen Journalismus. Angeblich hatte sich der Bau der Mauer verselbstständigt, die Maurer waren sich einig, noch nie so schnell eine Mauer restauriert zu haben. Als sie anschließend anfingen die restlichen Ruinen auszubessern, verschwanden immer wieder Baugeräte oder Material. Die Zeitungen berichteten zusätzlich über Arbeiter, die grundlos schreiend wegrannten. Niemand konnte sie anschließend dazu bewegen noch einmal auf die Baustelle zu kommen, sie kündigten lieber. Am Ende war keine Baufirma mehr bereit dort zu arbeiten. Die Polizei wurde eingeschaltet, um die Vorfälle zu untersuchen, ohne Erfolg. Und von einem Tag zum anderen berichteten auch die Zeitungen nicht mehr über die Burg. Als ob es eine Vereinbarung zwischen der Presse und den Behörden geben würde, nicht mehr über das Gemäuer zu berichten. Diana hatte mehr als einmal ihren Chef, Professor Black, um Erlaubnis gebeten das Rätsel untersuchen zu dürfen. Am Anfang dachte sie er würde zustimmen, schließlich war sie eine der besten Archäologen und hatte sich zusätzlich auf Mythologie spezialisiert. Wenn einer das Geheimnis um die Burg lösen konnte dann sie, doch es kam anders. Zum Schluss Verbot er Diana die Burg überhaupt noch einmal zu erwähnen.

Und jetzt machte Freya eines ihrer Spiele in Burg Kelt. Am liebsten hätte Diana sofort ihre Freundin angerufen und zugesagt. Doch zurzeit leitete Freya ein Seminar in Babylon und dort war es noch später als in Lemuriastan. Sie würde von dort zu Burg Kelt reisen, das Spiel leiten und anschließend an einem Vortrag über posttraumatische Belastungssyndrome in Márquez teilnehmen. Diana war froh, dass zwei Seminare direkt hintereinander die Ausnahme waren. Schließlich wollten die beiden Frauen so viel Zeit wie möglich gemeinsam verbringen.

Am nächsten Morgen stand Diana wie gewöhnlich um fünf Uhr auf, machte Yoga und meditierte. Danach überarbeitete sie ihren Vortrag, den sie heute Abend an der Uni halten sollte, kontrollierte die Formulierungen und ging noch einmal die Fakten durch. Dabei blickte sie öfters von ihrem Schreibtisch gedankenverloren auf das Meer, das im Sonnenlicht glitzerte. Unbewusst fuhren ihre Finger dabei immer wieder über den Armreif. Gegen vier Uhr nachmittags nahm Diana ihre Unterlagen und fuhr mit der Tunnelbahn zur Universität.

»Endlich!«, wurde sie von Professor Black begrüßt, der bereits ungeduldig auf sie gewartet hatte. »Ich fürchtete schon, Sie würden heute gar nicht mehr kommen.«

»Guten Tag Professor, erst einmal schön Sie zu sehen«, entgegnete Diana freundlich. »Wir haben es nicht mal fünf. Ausgemacht war, dass ich um sechs Uhr erscheine, ich bin also eine Stunde zu früh.«

»Verzeihung, aber es ist so wichtig, dass heute alles klappt«, entschuldigte sich Black.

»Ich weiß.«

»Unsere Fakultät braucht das Geld.«

»Das haben Sie bereits mehrfach erwähnt«, lächelte Diana.

»Wirklich? Ich bin froh, wenn alles vorbei ist.«

»Sie sollten es mal mit Meditation probieren, um ruhiger zu werden«, schlug Diana vor.

»Sie werden überrascht sein, einmal habe ich es versucht.«, erwiderte Black. »Doch nach zwei Minuten habe ich die Ruhe nicht mehr ausgehalten, das ist nichts für mich. Denken Sie, Sie können Ihren Vortrag halten, ohne unseren Zuhörern einen Schrecken einzujagen? Kann es sein, dass ihre Augen heute einen Orangeton haben?«

»Wollen Sie den Vortrag halten?«

»Ich? Um Gottes willen nein, nicht heute. Ich hoffe, dass die Zuhörer einer Frau gegenüber großzügiger eingestellt sind.«

»Soll ich noch mal schnell nach Hause fahren und mich umziehen? Bei den Temperaturen ziehe ich gerne ein knappes Kleid mit einem tiefen Ausschnitt an! Oder ist ein Bikini nicht noch besser?«, scherzte Diana.

»Nein«, entsetzte sich Black, »Bischof Magnus Odulfson hat sein Kommen zugesagt und auch Dr. Blomquist von der konservativen Partei. Wir könnten die Gelder gleich vergessen, wenn die zu viel Haut sehen, Ihre schwarze Jeans und das schwarze T-Shirt sind ideal. Besonders, weil ich auf dem Shirt mal keine magischen Symbole oder Totenköpfe sehe, wie sonst. Doch bitte achten Sie auf ihren Blick.«

»Also doch der Bikini, dann achten die Zuhörer garantiert nicht auf meine Augen.«

Kopfschüttelnd ging Black davon.

Es waren drei Vorträge von jeweils einer halben Stunde, im großen Saal der Historischen und Technischen Universität von Lemuriastan. Man beabsichtigte mit den Vorträgen, potenzielle Geldgeber von der Wichtigkeit der Geschichtsforschung zu überzeugen. Denn im Gegensatz zu den technischen Bereichen bekamen die Historiker kaum Geld von privaten Spendern. Deswegen war anschließend noch ein kleiner Empfang geplant. Man hoffte dadurch, noch mehr Teilnehmer von einer geldlichen Zuwendung überzeugen zu können.

Bis zum Beginn ihres Vortrages blieb Diana unsichtbar, die Begrüßung der Gäste durch den Rektor der Universität, Professor Falkengren und die anderen Vorträge hörte sie sich aus einem Nebenraum an. Erst als sie an der Reihe war betrat sie den Hörsaal, legte ihre Unterlagen vor sich, schaltete den Overhead Projektor an, warf die erste Folie hinter sich an die Wand und blickte sich kurz um.

»Einen schönen Guten Abend«, begann Diana, »ich bin Doktor Svenson und werde Ihnen heute über die Gnosis berichten.«

Dann dimmte sie das Licht, so achteten die Zuhörer weniger auf sie. Nach kurzer Zeit stellte Diana fest, dass jeder an ihren Lippen hing und ihr gespannt lauschte. Sie brauchte sich keine Gedanken wegen ihres Blickes zu machen.

»Gnosis«, erläuterte sie, »bedeutet nichts anderes als Erkenntnis. Sie entstand im 2. und 3. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung. Die Menschen in der damaligen Zeit konnten sich nicht erklären wie es sein kann, dass es einen gütigen … Gott gibt, der den Schriften nach seinen Sohn zu uns sendet, obwohl er weiß, dass die Menschen ihn töten werden. Auf der anderen Seite aber verlangt derselbe … Gott von Abraham, dass er seinen Sohn Isaak opfert. Es war jener Widerspruch zwischen dem guten und bösen … Gott, den sie nicht verstanden. Die Erklärung, dass die alten Schriften in einem Zeitraum von über tausend Jahren entstanden und daher widersprüchlich sind, kannten die Gnostiker, lehnten diese aber ab. Sie entwickelten eine andere Philosophie. Für sie gab es einen vollkommenen allumfassenden … Gott, der für das Gute steht und die Welt, heute würde man sagen ›das Universum‹, erschuf, sowie jemanden den sie Jaldabaoth nannten. Dieser Jaldabaoth, auch Demiurge genannt oder Jahwe was übersetzt ›ich bin‹ heißt, sah nun die Welt, die … Gott erschaffen hatte und neidete sie ihm. Er wollte etwas Eigenes kreieren. Doch nach der Vorstellung der Gnostiker ist Jaldabaoth ein unvollkommenes Wesen und kann somit nur unvollkommenes erschaffen. Anstatt … Engel zu erschaffen, erschuf er die Archonten, Dämonen, die ihm hörig sind. Und anstatt weitere Schönheit in die Welt zu bringen, erschuf er Schmerz und Leid. Jetzt hatten die Gnostiker ihre Erklärung. Es war Jaldabaoth, der Demiurge, der die Opferung von Isaak durch Abraham verlangte und … Gott, der seinen Sohn sandte. Das Gute und das Böse lies sich erklären. Sie brauchten keine anderen Teufel mehr oder gefallene … Engel. Kein Lucifer schleicht um die Ecke. Kein Mephistopheles bietet einem gelehrten Wissen an, um an dessen Seele zu gelangen.«

Diana stellte die Philosophie der Gnosis so genau dar, wie es die kurze Zeit zuließ. Als sie geendet hatte und das Licht wieder anging wusste sie, dass es an ihr nicht gelegen hat, wenn die Fakultät kein Geld bekam. Anschließend trat der Rektor an das Mikrofon und lud die Gäste zu einer kleinen Erfrischung ins Auditorium ein. Am liebsten wäre Diana jetzt nach Hause gegangen. Sie hatte getan, um was man sie gebeten hatte und ihre Begeisterung, den Spendern schöne Augen zu machen, nur um Geld zu erhalten, hielt sich in Grenzen. Allerdings würde ihr Freund Magnus enttäuscht sein, wenn sie nicht käme. Er war einer der Wenigen, der ihre Arbeit wirklich würdigen konnte. Trotzdem schindete sie ein wenig Zeit, brachte ihre Unterlagen in ihr Büro und ging erst dann zum Empfang.

Als Diana das Auditorium betrat hatten sich bereits Gruppen gebildet und bevor sie sich entschieden hatte zu welcher sie gehen sollte, kam Magnus bereits auf sie zu.

»Guten Abend Hochwürden«, begrüßte sie ihn freundlich. Keiner der Anwesenden wusste, in welcher Beziehung sie wirklich zueinanderstanden. Zu oft hatte Diana die Amtskirche kritisiert und genauso häufig hatte Bischof Magnus Odulfson die Anschuldigungen zurückgewiesen. Dass Diana in Wirklichkeit ihm half seine Kritik zu publizieren, wusste nur noch Freya.

»Guten Abend Doktor Svenson«, erwiderte der Bischof den Gruß lächelnd, »ein interessanter Vortrag. Sie scheinen viel Verständnis für die Gnostiker zu haben.«

»Wie kommen sie denn darauf?«, fragte Diana, das Spiel fortsetzend. In der Öffentlichkeit gingen sie förmlich miteinander um, stritten miteinander. Nur wenn man auf ihre Augen achtete wusste man, dass beide den Streit nicht ernst nahmen, sondern sich amüsierten.

»Sie sind nicht darauf eingegangen, wie die Kirche sämtliche Gnostiker widerlegt hat«, erklärte der Bischof. Augenblicklich hatte sich eine Gruppe um sie gebildet.

»Das Thema war doch die Gnosis und nicht die Widerlegung der Gnosis«, mischte sich Mathematik Professor Malmström ein, »und dies ist perfekt gelungen.«

»Und wurde der Glaube wirklich widerlegt?«, fragte John Priestley, ein Industriemagnat.

»Selbstverständlich«, antwortete der Bischof, mit gespielten Entsetzten.

»Ich habe nicht Sie gefragt«, unterbrach der Magnat den Bischof brüsk, »sondern unsere schöne Forscherin.«

Als er dabei Diana ganz kurz am Arm berührte, wurde ihr wieder klar, warum sie Empfänge hasste. Hätte er diese vertrauliche Geste auch bei einem Mann gemacht?

»Die Amtskirche hat dreitausend Jahre Zeit gehabt«, erklärte Diana, »ihre Philosophie zu entwickeln und diese den jeweiligen Zeiten anzupassen, besonders der heutigen, in der die Naturwissenschaften dominierend sind, manche sogar etwas von der Gleichberechtigung von Mann und Frau gehört haben. Mein Vortrag untersuchte einen Glauben, den Menschen vor über 2700 Jahren entwickelt hatten. Wenn wir also überprüfen wollen, ob er widerlegt wurde, dürfen wir nur die Argumente von vor fast dreitausend Jahren berücksichtigen und nicht was wir heute wissen. Wir müssen die damalige Philosophie der Amtskirche, der der Gnosis gegenüberstellen, erst dann kommen wir zu einer fairen Beurteilung.«

»Und zu welchem Ergebnis kommen Sie?«, wollte Priestley wissen.

»Sie bringen mich in Verlegenheit«, antwortete Diana. »Soll ich etwa vor dem Bischof sagen, dass die Philosophie und Logik der Gnosis vor fast dreitausend Jahren viel durchdachter war als die der Amtskirche zur gleichen Zeit? Und das auf einer Spendenveranstaltung? Wo wir hoffen, auch von der Amtskirche eine Zuwendung zu bekommen.«

Die ganze Gruppe lachte.

»Wäre dann ein Loblied auf die Amtskirche nicht besser gewesen?«, fragte der Bischof scherzhaft.

»Sicher, aber wer würde mir glauben, wenn ich auf einmal das Hohelied der … Kirche singe?«

Wieder hatte Diana die Lacher auf ihrer Seite. Zufrieden nickte Odulfson, doch bevor er antworten konnte wurde er weggerufen und die Gruppe löste sich auf.

Diana ging weiter, ohne ein besonderes Ziel zu haben. Sie wurde noch von anderen Gästen angesprochen, zu ihrem Vortrag befragt oder gelobt. Langsam führte ihr Weg sie zum Büfett. Dort schenkte sie sich ein Glas Wein ein und nahm sich eine Kleinigkeit zum Essen. Damit ging sie zu einem der Stehtische, um in Ruhe speisen zu können.

»Schade, dass es während des Vortrages so dunkel war«, wurde sie von einem Mann angesprochen, kaum dass sie den ersten Bissen hinunter geschluckt hatte. »Sie haben so schöne Augen.«

Zuerst wollte Diana ihm eine Abfuhr geben, sie fand seine Art sie anzumachen plump, er störte sie beim Essen. Am meisten regte sie sich aber über die Anspielung über ihre Augen auf, aber als sie ihn betrachtete wurde sie unsicher. Der Mann sah gut aus. Er war einen halben Kopf größer als sie, hatte kurzes braunes Haar. Seine Schultern waren zwar nicht außergewöhnlich breit, dafür sah er durchtrainiert aus. Vielleicht hatte er nur nicht viel Erfahrung im Flirten.

»Ich wollte Sie nicht in Verlegenheit bringen«, fuhr er fort, weil Diana noch nicht geantwortet hatte.

»Ich bin nicht verlegen«, antwortete sie, »ich wollte mir nur den Menschen genauer betrachteten, der glaubt mit so etwas bei mir landen zu können.«

»Wenigstens bin ich dir einen zweiten Blick wert«, sagte er und lächelte dabei auf eine so affektierte Art die Diana abstieß, er wurde ihr unsympathisch und schien von Frauen überhaupt keine Ahnung zu haben.

»Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Pierre Mårtenson. Pierre für meine Freunde.«

»Doktor Svenson«, antwortete sie kühl, »aber das wissen Sie bereits.« »Entschuldigung, aber die Dunkelheit hat mich wirklich gestört. Schließlich hat mich besonders dein Vortrag beeindruckt. Ich würde dich gerne auf ein Glas Wein einladen. Ich kenne da einen wundervollen Club …«

»Mir scheint, Sie haben mir nicht zugehört. Für Sie bin ich Frau Dr. Svenson! Ich lasse mich nicht von jedem duzen, guten Tag.«

Ihr Essen stehen lassend drehte sich Diana um und eilte davon. Sie war verärgert, musste an sich halten, um nicht ihren Blick zu bekommen. Es wäre nicht gut, wenn auf einer Spendenveranstaltung für die Universität, die Teilnehmer schreiend heraus rennen würden. Auch wenn dieser Mårtenson es verdient gehabt hätte. Es war nicht die Störung beim Essen die Diana aufregte, sondern die von sich selbst überzeugte Art, die Überheblichkeit die er ausstrahlte, die sie anwiderte. Als ob sein bescheuertes Lächeln unwiderstehlich sei. Sie stürmte auf die Toilette, schloss sich ein und zählte erst einmal langsam bis zehn. Dann zur Sicherheit noch mal bis zwanzig, anschließend ging es ihr wieder besser. Trotzdem zog sie ihre Sonnenbrille auf und beschloss nach Hause zu fahren. Es war besser für die Veranstaltung.

Diana war gerade auf dem Weg das Auditorium zu verlassen, als Magnus sie ansprach.

»Doktor Svenson!«

»Hochwürden«, strahle sie über das ganze Gesicht, ihr Ärger löste sich in Luft auf.

»Es ist spät und jetzt ein Taxi zu bekommen ist schwierig. Würden Sie mir gestatten, Sie nach Hause zu begleiten?«

»Das ist sehr freundlich«, antwortete Diana und hakte sich bei ihm ein. Obwohl er mehr als zwanzig Jahre älter war, fühlte sich Diana zu ihm hingezogen. Dies lag nicht nur an seinem sportlichen Aussehen oder an seinem Humor, sondern vor allem an seinem Intellekt. Von Freya abgesehen, war er einer der wenigen Menschen, der einen genauso scharfen Verstand hatte wie sie.

Gemeinsam verliesen sie die Veranstaltung, dass Pierre Mårtenson ihnen nachdenklich hinterher blickte bemerkten sie nicht.

Im Auto sagte Diana dem Fahrer ihre Adresse und setze sich dann neben dem Bischof auf den Rücksitz.

»Schön, dass Sie sich Zeit nehmen und sich fahren lassen«, begann Magnus das Gespräch, als der Wagen losfuhr.

»Man hat mich gebeten mit der Tunnelbahn zu kommen, damit wir mehr Parkplätze für die Gäste haben«, antwortete Diana.

Der Wagen fuhr an der Uferpromenade entlang. Trotzt der späten Stunde, flanierten dort noch viele Menschen und genossen den Sommer. Diana fielen ein Mann und eine Frau auf die sie eher im Wasser erwartet hätte. Auch wenn die beiden auf zwei Beinen gingen, erinnerte ihre Art sich zu bewegen sie an Robben. Diana rief sich zur Ordnung, in der gälischen Mythologie gab es Wesen die ihr Robbenfell abstreifen konnten, um an Land als Menschen zu leben, Selkies. Aber dies war nicht der richtige Moment darüber nachzudenken, was Selkies an Land taten. Schließlich wusste nur noch Freya von Dianas Talent.

»Sie wissen, dass ich Sie für eine hervorragende Wissenschaftlerin halte«, fuhr Magnus fort.

Diana war ganz Ohr, so etwas hatte Magnus noch nie vor Dritten gesagt, sie fühlte die Nervosität ihres Freundes. Entweder wippte er mit einem Bein oder rieb sich die Hände. Zu gern hätte sie seine Hand ergriffen, um ihn zu beruhigen. Doch leider ging dies nicht. Er sollte wegen so einer unbedachten Geste keine Schwierigkeiten bekommen. Das Einhaken vorhin war schon vertraut genug gewesen. So konnte sie nur antworten, »das freut mich zu hören, auch mich inspirieren unsere Diskussionen.«

»Sie kennen das Buch Erebus?«, fragte Magnus unvermittelt.

Dianas Mund wurde trocken, wie konnte sie nur so blind gewesen sein?

»Leider habe ich noch kein Exemplar in der Hand gehabt«, erwiderte sie langsam. »Es soll auch nicht viele davon geben, das Buch ist eine Legende. Böse Zungen behaupten, es sei ein Buch voller Schwarzer Magie. So viel ich weiß, handelt es von Erebus, einem … Gott oder Teufel, je nach Definition. Nur beim Namen bin ich mir sicher, dass dieser falsch übersetzt ist. Ich gehe davon aus das es Ch’ereb’us heißt, nicht Erebus.«

»Unsere Bibliothek hat ein Exemplar«, entgegnete Magnus. »Die Zeichnungen sind bizarr. Auch habe ich Schwierigkeiten mit der Übersetzung, doch am merkwürdigsten ist die Schrift an sich. Ich würde gerne Ihre fachkundige Meinung dazu erfahren.«

Der Wagen fuhr in die Straße, in der Diana wohnte. Sie ahnte, dass das Buch nur ein Vorwand war, um sich unter vier Augen zu unterhalten. Denn er hätte auch ganz offiziell um eine Expertise von ihr Bitten können.

Doch warum rief er sie nicht einfach an, wenn er nur reden wollte?

»Ich werde es mir in den nächsten Tagen ansehen und Ihnen dann berichten«, antwortete sie deswegen.

»Danke!«

Und wie Magnus das Danke betonte wusste Diana, dass sie richtig lag. Der Wagen hielt, langsam stieg sie aus, ging zur Haustür, machte gegen ihre Gewohnheit das Licht im Treppenflur an und schloss die Tür auf. Als sie hörte wie das Auto hinter ihr losfuhr, raste Diana rauf in ihre Wohnung. Ch’ereb’us hämmerte es die ganze Zeit in ihrem Kopf, Ch’ereb’us.

›Wie konnte mir so etwas passieren?‹, warf sie sich vor.

Ihre Wohnungstür öffnete sich viel zu langsam. Diesmal machte sie auch hier das Licht an, streifte den Armreif ab und betrachtete ihn genau. Die Erkenntnis traf sie wie ein Faustschlag. Ihre Beine zitterten und sie konnte sich gerade noch schnell auf den Boden setzten, mit zittrigen Fingern fuhr sie über den Reif. Es gab keinen Zweifel. Dies war der Armreif der Hohen Priesterin des Ch’ereb’us, niemand außer der Priesterin durfte ihn tragen. Diana sprang auf, rannte zu den anderen Artefakten, die sie in einem Regal in ihrem Arbeitszimmer aufbewahrte. Diesmal setzte sie sich gleich, als sie die andern Objekte betrachtete. Sie hatte recht gehabt, der Opferdolch, die Kette und all die anderen Gegenstände waren Ch’ereb’us geweiht. Sie konnte es nicht glauben. Auf der ganzen Welt gab es nur einen Tempel für Ch’ereb’us und der lag zerstört in der Wüste Nefud. Kriegerische Stämme bekämpften sich dort seit Jahrhunderten, dass die Kunstobjekte die lange Zeit überdauert hatten war ein Wunder. Der Teufel gehörte zu den Dämonen, die zur Anfangszeit der Menschheit angebetet wurden, als die ersten Affen von den Bäumen kletterten, um Menschen zu werden. Dann verschwand der Teufel urplötzlich und seine Feinde taten alles um die Erinnerung an ihn auszulöschen. Aber wie ihre Vitrine bewies, waren sie nicht erfolgreich. Ob Gabriel wusste wie wertvoll der Armreif war? Sie glaubte es nicht, nur die wenigstens kannten Ch’ereb’us. Dass Magnus das Buch hatte war schon erstaunlich. Doch besaß die Amtskirche eine wohlsortierte Bibliothek, in der sich viele antike Bücher befanden. Diana zwang sich zur Ruhe, dabei bemerkte sie, dass einige der Artefakte falsch angeordnet waren. Sie brachte dies in Ordnung und löschte dann das Licht. Der Mond Acheron schien durch das Fenster und spendete für sie mehr als genug Helligkeit.

Diana setzte sich in ihrer Meditationshaltung vor das Regal. Dabei lies sie sich ganz von ihren Empfindungen leiten. Sie empfand Stolz über die wundervollen Objekte. Warum sie auf einmal das Gefühl hatte, man hätte die Artefakte vor Jahrtausenden gefertigt nur um sie zu ehren, konnte sie sich nicht erklären. Es war unlogisch, aber der Gedanke blieb. Die Kultgegenstände schlugen sie so in ihren Bann, dass sie nicht bemerkte wie sich die Atmosphäre im Zimmer verändert hatte. Dass die Schatten länger und düsterer geworden waren, dass sie Gestalt annahmen, sie wurden groß, bedrohlich, mit scharfen Klauen und spitzen Fängen. Unbeirrt schweifte Dianas Blick über die Antiquitäten. Die Schatten hatten ihr Opfer gefunden, sie wollten den Körper zerreißen, die Seele foltern. Die richtige Anordnung der unheiligen, blasphemischen Objekte hatte sie geweckt und in diese Welt geführt. Nun verlangten sie nach Blut und der Seele ihres Opfers.

Diana bekam davon nichts mit, sie saß im Lotussitz vor dem Regal und genoss den Augenblick. Sie gab sich ganz ihrer Stimmung hin und lies sich durch nichts stören, selbst denken würde jetzt nur stören. Das Licht des Mondes, das schwach durch das Fenster schien, gab dem Raum eine eigene Atmosphäre. Diana fühlte sich geborgen.

Die Schatten hatten Diana umstellt, ihr Opfer blickte auf einen imaginären Punkt im nirgendwo. Sie brauchten nur noch ihre Fänge in das Fleisch schlagen, die Haut mit ihren Klauen zerfetzen, nichts konnte sie jetzt noch aufhalten. Doch dann merkten sie, dass etwas nicht stimmte. Etwas Entscheidendes war falsch, sie würden selbst zu Opfern, wenn sie angriffen. Schnell zogen sie sich zurück und wurden wieder zur einfachen Abwesenheit von Licht.

Diana hatte noch keine zwei Atemzüge gemacht, als die Visionen mit aller Macht über sie herfielen, sie Ort, Raum und Zeit vergaß.

Sie sah Tempel, die kein Mensch gebaut haben konnte. Erblickte Kreaturen, die jeder Beschreibung spotteten, bei denen man nicht wusste, ob sie gingen, flogen oder krochen, deren Anblick jeden Menschen in den Wahnsinn getrieben hätte. Sie hörte die verzweifelten Schreie anderer Kreaturen, die noch schrecklicher anzublicken waren. Sie erkannte, dass diese Kreaturen langsam zu Tode gemartert wurden. Man nahm ihnen nicht nur das Leben, sondern folterte anschließend noch ihre Seelen. Sie träumte von blasphemischen Gottheiten, in tödliche Kämpfe verwickelt. Hörte Namen, die kein Mensch wissen durfte, weil das Wissen der Namen tödlich war und die Seele auf ewig verdammte. Sie schwebte weiter. Wieder erblickte sie Tempel und Lebewesen, die Lebewesen waren Menschen. Die Namen klangen vertrauter, aber auch diese durfte man nicht aussprechen. Sie erblickte Menschen die geopfert wurden. Dann erblickte sie einen Dämon, schrecklicher und zerstörerischer als die, die sie bisher gesehen hatte. Sie wusste sofort, dass dieser Dämon sich nur am Leid seiner Anhänger erfreute. Sie wollte ihn ignorieren, weg von hier, doch der Dämon war auf sie aufmerksam geworden, wollte sie ergreifen. Sie wich aus, versuchte fortzukommen. Dann spürte sie wie unheiliges Protoplasma sie berührte.

Mit einem Stöhnen kam Diana wieder zu sich. Noch nie hatte sie einen solchen Albtraum gehabt. Ihr ganzer Körper fühlte sich an, als hätte jemand mit einer spitzen Nadel stundenlang auf ihn eingestochen.

Sie atmete tief und beruhigte sich langsam wieder. Dann fiel ihr Blick auf den Boden vor sich und sie erschrak. Vor ihr lag ein vollgeschriebenes Notizbuch. Diana kannte das Buch, sie hatte es sich erst neu gekauft und jetzt war es von der ersten bis zur letzten Seite vollgeschrieben. Doch wie kam es hier her? Auch erkannte sie ihre eigene Schrift. Schnell blätterte sie es durch und bekam einen neuen Schock. Nicht, weil sie keine Ahnung hatte, wann sie dies geschrieben hatte. Nicht, weil sie Namen las die kein Mensch wissen durfte und jeden der sie kannte, auf ewig verdammte. Auch nicht, weil sie detailgetreue Zeichnungen jener Wesen entdeckte, die marterten und gemartert wurden, sowie der Tempel. Sie erschrak, weil es mit Blut geschrieben worden war. Das ganze Buch war in Blut verfasst. Sie blickte auf ihre rechte Hand, in ihr hielt sie einen Federkiel, beide waren voller Blut. Wieso war der ihr nicht früher aufgefallen? Sie blickte ihren Körper an und erschrak erneut. Sie blutete aus unzähligen kleinen Wunden und war vollkommen nackt. Es störte Diana nicht, in der eigenen Wohnung unbekleidet herum zu laufen. Doch nicht zu wissen, wann man sich ausgezogen hatte, um danach mit einem Federkiel immer wieder auf sich einzustechen, beunruhigte Diana. Sie konnte es sich nur so erklären, dass sie sich irgendwann das Notizbuch geholt, sich anschließend entkleidet und dann mit dem Federkiel diese kleinen Wunden zugefügt hatte. Nur, um ihre absonderliche Vision aufzuschreiben. Doch woher hatte sie den Federkiel? Ihre Texte verfasste sie am Computer. Als sei dies ein Stichwort blickte sie zu ihm. Mit Erschrecken stellte sie fest, dass der Bildschirm leuchtete.

›Anstatt die Nase in staubige Texte zu stecken, sollten Sie lieber feiern!!!‹ las sie, ›ich gebe Ihnen nicht nur heute, sondern den Rest der Woche frei. Ihr Vortrag war hervorragend.

Professor Black

Archäologisches Institut

Universität Lemuria‹

Diana konnte es nicht fassen, was war das? Sie sprang auf, eilte zum PC und las den Text erneut. Dann scrollte sie ein wenig herunter und las, dass sie am Alboinwoch eine Mail an Black geschrieben hatte, mit der Bitte ihr heute freizugeben, weil sie ein paar alte Texte der Gnosis gefunden hatte, die sie in Ruhe übersetzen wolle.

Aber heute war doch erst Alboinwoch? Sie blickte auf die Uhr, es war kurz vor acht Uhr, viel zu spät für sie. Sie ärgerte sich, dass die neue Technik noch nicht in der Lage war Nachrichtensendungen zu übermitteln. Dann wäre es ein Einfaches gewesen heraus zu finden, welcher Tag heute war. So blieb ihr nichts anderes übrig als das Radio einzuschalten und zu hoffen, dass die Nachrichten bald anfingen. Dabei war Diana froh, überhaupt den Rechner und somit auch die Möglichkeit zu haben Nachrichten zu versenden. Ihre Doktorarbeiten hatte sie auf der Schreibmaschine getippt und vor zwei Jahren hätte sie bei Black noch anrufen müssen.

Doch dann ertönte die Stimme des Nachrichtensprechers, »Heute ist Fullotag der 23 Heyannir …«

Sofort schaltete Diana das Radio aus. Sie hatte über zwei Tage auf dem Boden gesessen, um ihren Albtraum mit ihrem eigenen Blut festzuhalten. Sie begann zu frösteln, dabei bemerkte sie noch etwas. Obwohl sie auf dem Teppich gesessen hatte, konnte sie nicht den kleinsten Blutstropfen auf ihm sehen. Sie eilte ins Schlafzimmer, dort hatten die Frauen einen großen Spiegel. Als sie sich im Spiegel erblickte, musste sie sich erst einmal abstützen. Sie war voller Blut, ihrem eigenen. Doch dies kam nicht davon, dass sie mit dem Federkiel auf sich eingestochen hatte, das Blut auf ihrem Körper ergab ein Muster. Die verschiedensten Symbole waren auf ihrem Körper gezeichnet, sie kannte jedes einzelne dieser Zeichen, es waren dunkle, mächtige, schwarzmagische Symbole. Zeichen die nur wenige Eingeweihte kannten, diese niemals komplett malten und niemals mehrere nebeneinander. Weil der Legende nach nicht einmal Lucifer selbst wagte diese Symbole zu zeichnen. Denn die Symbole standen für eine Macht, die selbst diesen Teufel vernichten konnte, Ausgangspunkt all dieser Zeichen war der Armreif.

Diana holte tief Luft, sie durfte nicht den Verstand verlieren. Sie hatte in letzter Zeit zu viel gearbeitet, deswegen der Traum, deswegen die Symbole und die Mail. Heute würde sie zu ihrer schönen Freundin Freya auf Burg Kelt fahren und sehr viel Spaß haben. Sie ging unter die Dusche, machte danach wie gewöhnlich Yoga, es war eine Wohltat. Sie würde mit dem Entspannen gleich anfangen, dazu in ihrem Lieblingscafé ›Chez Louis’ frühstücken und anschließend in aller Ruhe zur Burg fahren. Sie hoffte, dass es auf der Burg nicht so heiß war wie in Lemuriastan.

02 Magnus Traum

Im gleichmäßigen Rhythmus eines großen Herzens hallte der Schlag der Trommeln durch die dunkle Nacht. Doch es war der Schlag eines ungesunden und verdorbenen Herzens. Eines Herzens, das nur geschaffen worden war um zu zerstören. Eines, das niemanden am Leben erhielt. Einem die eigene Vergänglichkeit bewusst machte, dass der Tod nicht immer die Erlösung war, die sich der Sterbende erhoffte. Dass es keinen Unterschied zwischen Fiktion und Realität gab.

Der Inspektor blickte zum Kommissar, den drei Konstablern und dann wieder zum Platz, auf dem die Ruine der kleinen Kapelle stand. Die durch die drei Monde auf das Gespenstischste erleuchtet wurde. Der Inspektor sah die Gestalten, die in wallenden dunklen Gewändern wie Wahnsinnige, einen blasphemischen Tanz um den ehemaligen Altar aufführten, auf dem man einen nackten Mann festgebunden hatte. Teilnahmslos blickte der auf das Treiben um sich herum, als ob er eine der verbotenen Pflanzen gegessen hätte.

Es störte den Inspektor, dass er die Trommler nicht sah. Somit gab es Bereiche, in denen sich noch mehr von diesen ›Verrückten‹ aufhielten, aber er wusste nicht wo diese sein sollten. Von ihrem Platz aus hätten sie alles sehen müssen. Zu allem Überfluss spielte den Polizisten auch das Licht der Monde Phobos, Charon und Acheron einen Streich. Denn entweder erhellte es die Nacht in sämtlichen Farben des Regenbogens oder es wurde so eigenartig reflektiert, dass es aussah, als würde eine teuflische Macht von den Monden Blitze auf die Polizisten schleudern. Der Inspektor wusste selbstverständlich, dass dies nicht stimmte. Er war auch froh, dass der Wald ihnen eine gute Deckung bot und die ›Verrückten‹ sie noch nicht gesehen hatten. Er hoffte, dass sie bei der Festnahme schnell genug über den freien Platz waren, der die verruchten Ruinen umgab. Der Inspektor wollte dem Spuk ein schnelles Ende bereiten. Man hatte sie gerufen, um einem unzüchtigen Treiben ein Ende zu machen. Keiner von ihnen hatte damit gerechnet Zeuge einer schwarzen Messe zu werden. Der Inspektor machte sich keine Gedanken über den Ausgang des Kampfes. Jeder von ihnen war am Säbel ausgebildet und hatte seinen Revolver mit sechs Schüssen, außerdem hatten die Konstabler ihre modernen Repetiergewehre bei sich. Wenn die Teufelsanbeter dort unten die Hölle wollten, würden sie sie bekommen, allerdings eine andere, als sie sich vorstellten. Der Kommissar hatte den Befehl gegeben auf dem Höhepunkt der Messe zuzugreifen, keine der Gestalten sollte entkommen, er wollte sie alle haben. Tot oder lebendig spielte dabei keine Rolle.

Der Rhythmus der Trommeln änderte sich und der Tanz wurde immer schneller. Die Arme, Beine und selbst die Köpfe wirbelten durch die Luft. Es sah aus, als würde nichts mehr die Körper zusammenhalten und die einzelnen Körperteile, von der Last der anderen befreit, für sich alleine den unheiligen Tanz fortsetzen. Wie durch Zauberhand entstand auf einmal eine Gasse und die Trommeln verstummten schlagartig. Im gleichen Augenblick endete auch der wirre Tanz, die Körper hatten sich wieder zusammengefügt. Dann begann eine einzelne Trommel zu schlagen, aber diesmal nicht im Takt eines verruchten Herzens, sondern es ertönten immer nur einzelne Schläge, als würde jemand gemessenen Schrittes daher schreiten. Der Inspektor sah, wie eine nackte Frau durch die Gasse auf den Altar zu tanzte. Dabei bewegte sie sich genau zum Takt der Trommel. Für einen winzigen Augenblick hatte der Inspektor den aberwitzigen Gedanken, dass es keine Trommler gab, sondern dass die Frau mit ihren Füßen für das trommelnde Geräusch verantwortlich war. Als der Inspektor sie genauer betrachtete war er völlig überrascht. Er konnte nicht glauben, dass eine so schöne Frau, an dieser Zeremonie teilnahm.

Was der Inspektor dann erlebte, wollte er bis zu seinem Lebensende nicht vergessen. Er erzählte es nur stockend und widerwillig bei der anschließenden Vernehmung. Er betonte dabei, dass dies nicht wahr sein konnte, weil es nicht wahr sein durfte. Er schob es auf seine überreizten Nerven, die Müdigkeit, den Lärm der Trommeln, doch die Wahrheit erkannte er nicht. Somit war er nicht in der Lage auf dem Höhepunkt der schwarzen Messe richtig zu reagieren.

Die nackte Frau tanzte um den Altar, auf dem der Gefesselte lag. Änderte sie den Rhythmus ihres Tanzes, änderte sich der Takt der Trommel. Dann blickte sie in Richtung des Inspektors, zwinkerte ihm schelmisch zu und schwang sich auf den Gefesselten, um mit ihm zu kopulieren. Gleichzeitig nahmen die anderen verruchten Teufelsanbeter wieder ihren Tanz um den Altar auf.

Alle Polizisten waren geschockt, so eine zur Schaustellung der fleischlichen Lust hatten sie noch nie gesehen. Besonders entsetzte sie, als die Frau dann auch noch anfing, zärtlich über die Brust des Mannes zu streicheln. Glaubte diese Hexe etwa, sie befänden sich im eigenen Schlafzimmer? Dann zweifelte der Inspektor zum ersten Mal an seinen Sinnen. Ganz vorsichtig zog die Frau mit ihrem Zeigefinger eine Linie über den Brustkorb des Mannes. Augenblicklich sprang dieser auf, als würde er unter einem inneren Druck stehen. Die Haut, die Rippen und die Lunge wurden förmlich zur Seite gepresst, man sah das rote blutige, schlagende Herz. Der Inspektor hatte es genau gesehen. Die Hexe hatte kein Messer gehabt, nur mit ihrem Finger war sie leicht über die Haut gefahren. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Denn nun griff die Frau in den offenen Brustkorb und holte das Herz des Opfers heraus, das selbst in ihrer Hand immer noch schlug. Sie hielt es in die Höhe, murmelte etwas und streckte es dann in seine Richtung, als wolle sie es ihm zum Essen anbieten. Dabei lächelte sie ihm ganz freundlich zu. Zum Horror der Teufelsmesse kam für den Inspektor der Schrecken, dass die Hexe ihre Anwesenheit geplant hatte.

Das Grauen setze sich fort, die Frau biss genussvoll in das immer noch schlagende Herz und reichte es weiter an die Tanzenden. Jeder von ihnen nahm einen Bissen und gab es dann dem Nächsten, während der ganzen Zeit schlug das Herz. Selbst der kleine Fetzen Fleisch, den der Letzte sich in den Mund legte, pulsierte noch. Und als ob dies ein Zeichen gewesen war, schoss erst jetzt das Blut aus der offenen Wunde in das Gesicht der Frau, die es gierig trank. Zu seinem Entsetzten bemerkte der Inspektor, dass der Gefesselte immer noch lebte. Denn nun begann der Mann, das spritzende Blut, auf der Frau zu verreiben, auf ihrem Rücken, auf ihrer Brust, als sei es eine heilsame Lotion.

Der Inspektor hielt es nicht länger aus, er hatte genug gesehen. Er musste dem Treiben Einhalt gebieten, koste es, was es wolle. Auf nichts achtend rannte er mit gezogenem Säbel los. Er stürmte aus dem Wald, über den Platz, zu den Ruinen. Er bemerkte nicht einmal, dass der Kommissar und die Konstabler ihm nicht folgten, er sollte sie nie wieder sehen.

Sein schlimmster Albtraum setzte sich fort und lies ihn nicht mehr los, als ob er sich in einer Zeitschleife befand und auf jeden Horror ein noch größerer folgte.

Seine eigene Angst hinausbrüllend stürmte er auf die Tänzer zu, deren Gesichtsausdruck sich schlagartig änderte, als sie seiner gewahr wurden. Hatte der Inspektor mit Hass und Wut, wegen der Unterbrechung der Zeremonie gerechnet, sah er sich getäuscht. Die Tänzer schienen glücklich, dass er kam. Er glaubte sogar ei nen Seufzer der Erleichterung zu hören. Bei einigen sah es aus, als würden sie ihm einen Vorwurf machen, dass er so lange gezögert hatte. Große Messer aus ihren Gewändern ziehend, ahmten sie sein Gebrüll und wie er den Säbel hielt nach, bis er nur noch fünf Schritte von ihnen entfernt war, dann rammten sie mit blitzartiger Geschwindigkeit sich die Messer in die eigene Brust. Unwillkürlich stoppte der Inspektor, erneut zweifelte er an seinen Sinnen, aber es sollte noch schlimmer für ihn kommen. Durch seinen Schwung kam er erst neben dem Altar zu stehen und erkannte den Irrtum, dem er und seine Kollegen erlegen waren. Der Mann und die Frau schliefen nicht miteinander, das Auf und Ab der Hüften führte nicht zu einem sexuellen Höhepunkt, denn beide waren an der Hüfte miteinander verwachsen. Was die Polizisten gesehen hatten, war das Entstehen und Vergehen von Knochen, Fleisch und Sehnen. Adern, in denen das Blut pulsierte. Der Mann und die Frau litten unerträgliche Schmerzen, mehr als ein gewöhnlicher Mensch ertragen konnte. Plötzlich musste der Inspektor an riesige, geflügelte Insekten denken. Die mit Schwert und Schild bewaffnet waren und nur darauf warteten, sich auf ihn zu stürzen. Sein Blick fiel auf die toten Tänzer. Dass sie sternförmig, mit ausgestreckten Armen um den Altar lagen mochte noch Zufall sein. Aber nicht das viele Blut, das auf den Altar zuströmte und von diesem, wie von einem Schwamm, aufgesogen wurde.

Die Frau gab ihm die Zeit, die er brauchte um das Gesehene zu verarbeiten. Erst als er seinen Blick wieder auf sie richtete sprach sie ihn an, »worauf wartest du? Meine wirkliche Gestalt willst du sicherlich nicht sehen.«

Mittlerweile hatte sich auch bei ihr der Brustkorb geöffnet. Doch dort, wo ihr Herz oder die inneren Organe sein sollten, befand sich ein schwarzes Gebilde, das ungesund pulsierte. Nun gab es für den Inspektor kein Halten mehr, er hob seinen Säbel und schlug zu. Er wollte diesem Geschöpf der Hölle den Kopf von den Schul tern trennen. Doch bevor seine Klinge die Haut des Halses richtig berührt hatte, entstand dort bereits ein tiefer Schnitt, wie mit einem Säbel gezogen. Fast kam es dem Inspektor vor als würde sein Wunsch ausreichen, um diese Kreatur zu köpfen. Als wäre der Arm, der den Säbel führte, nur der sichtbare Teil einer Tat, die er längst vollführt hatte. Doch als der Kopf wegflog, erschlafften die Gesichtszüge nicht, sondern der Schädel begann laut zu lachen. Gleichzeitig schoss, wie ein Geysir, eine rote Flüssigkeit aus dem Hals des Monsters. Und erst als sie beim Herabfallen die Lippen des Inspektors benetzte, schmeckte er Blut, dabei erschallte ein Lachen, so grausam, dass er vor Angst erstarrte. In dieser, für den Inspektor so furchtbaren Sekunde, erkannte er das Gesicht des männlichen Opfers auf dem Altar, das nun tot vor ihm lag und dies brach den Bann, in dem sich der Inspektor befand.

Die Beine des Inspektors bewegten sich von selbst. Er wollte nur noch weg von hier und rannte so schnell er konnte. Er achtete auf nichts, merkte nicht, wie er den Säbel wegwarf. Vor seinem inneren Auge sah er nur noch das Gesicht des Opfers, das den erlebten Horror noch entsetzlicher machte. Denn er hatte das Opfers erkannt und auch den Körper, der auf dem Altar gelegen hatte. Er war es selbst gewesen, der auf dem Altar gelegen und sein eigenes Blut auf der Frau verrieben hatte, mit geöffneter Brust und fehlendem Herzen.

Mit einem Stöhnen wachte Bischof Magnus Odulfson auf und glaubte für die Winzigkeit einer Sekunde immer noch, dieses grausame Lachen zu hören. Das Blut auf seinen Lippen zu schmecken, dann war es still.

Wieder dieser Albtraum, seit Monaten träumte er nur noch von dieser unheiligen Messe. Dabei steigerte sich jedes Mal der Horror. Immer gab es eine Szene mehr, alles wurde realistischer. Als ob dieser Traum eine Warnung darstellte, um ihn auf etwas vorzube reiten, aber worauf? Auf was sollte er vorbereitet werden? Dass er zu viel arbeitete war ihm bewusst, auch dass er Glaubensgrundsätze der Amtskirche infrage stellte. Aber war dies der Grund, dass er bald jede Nacht diesen Albtraum hatte? Lag es daran, dass er sich nicht offen gegen die Kirche stellte, sondern Diana und Freya ihm dabei halfen? Vielleicht sollte er sich einem Freund anvertrauen. Spontan fiel ihm wieder Diana ein, mit ihr hätte er so etwas besprechen können. Doch ein bisschen schämte er sich zu einer Frau zu gehen und ihr von diesem Traum zu berichten. Indem ein Mann und eine Frau scheinbar miteinander schliefen, um sich dann zu verwandeln. Aber der Gedanke war dumm. Diana war die Letzte, die sich darüber lustig machen würde, sie würde ihm helfen können. Auf der Heimfahrt von der Veranstaltung hatte sie genau verstanden, was er zwischen den Zeilen gesagt hatte. Sie hatte ihren Doktor nicht nur in Archäologie, sondern auch noch in Psychologie und Mythologie gemacht. Wenn jemand den Traum deuten konnte, dann sie. Aber konnte er ihr wirklich von dem Traum erzählen nach dem Schock, von dem er sich erholen musste, als er die Schrift im Buch Ch’ereb’us gesehen hatte? Magnus hatte den Gedanken noch nicht richtig zu Ende gedacht, da wusste er was ihn davon abhielt mit Diana darüber zu sprechen. Er liebte sie. Hinzu kamen die Blicke, die sie ihm manchmal zuwarf und ihr Verhalten. Er war sich sicher, dass sie seine Gefühle erwiderte. Dabei waren Diana und Freya schon seit zehn Jahren ein Paar, die auch eine sehr gute Freundin von ihm war und die er nicht verletzen wollte. Auch wenn die beiden Frauen keine Probleme damit hatten ihre Sexualität mit anderen Partner auszuleben. Doch er hatte ein Problem damit sich in eine Partnerschaft zu drängen.

›Kein Wunder, dass ich Albträume habe‹, dachte Magnus, ›ich bin Bischof und stecke in einer Beziehungskrise, ohne überhaupt eine richtige Beziehung zu haben. Da muss man schlecht schlafen.‹

Hinzu kam das Alter. Er war 57 und Diana 31. War der Altersunterschied nicht zu groß für eine Beziehung? Und liebte er sie als Mann oder sah er in ihr eine Art Tochter?

Bischof Odulfson blickte auf die Uhr. Es war vier Uhr früh, an Schlaf war nicht mehr zu denken, er konnte genauso gut aufstehen. Er schwang seine Beine aus dem Bett. Vielleicht half das Wochenende auf Burg Kelt, den Kopf freizubekommen. Seinen Brüdern im Kloster hatte er gesagt, er sei Wandern. Was er wirklich machte, ging niemanden etwas an.

03 Weckruf

Als Diana das Café betrat, wurde sie freudestrahlend von Louis begrüßt, »wie schön dich zu sehen. Black hat deinen Vortrag bereits in den höchsten Tönen gelobt.« Dann fügte er noch in ernstem Ton hinzu, »er hat aber auch gesagt, ich soll dir Café Verbot erteilen, wenn du hier etwas anderes machst, als dich zu entspannen. Und das werde ich, ich weiß, wie hart du arbeitest.«

Diana lächelte, »keine Angst, ich brauche nur ein ordentliches Frühstück. Anschließend werde ich über das Wochenende wegfahren. Dorthin wo es etwas kühler ist, mich keiner findet und ich viel Spaß haben werde.«

»Genauso ist es richtig. Soll ich für dich ein Spezial-Frühstück zubereiten lassen? Eines, das du garantiert nicht in der Karte findest?«

»Was ist denn dieses ›Spezial‹?«

»Eine Überraschung!«

»OK«

»Zum Trinken einen schönen großen Milchkaffee?«

»Gerne.«

Louis verschwand und Diana setzte sich an einen Tisch vor der großen Glasfassade, mit Blick auf die kleine Gasse. Sie liebte dieses Café. Es befand sich in der mittelalterlichen Altstadt von Lemuriastan, die sich über die vielen Inseln in der Bucht verteilte. Die Straßen waren schmal und für den privaten Autoverkehr gesperrt, die Geschäfte und Restaurants wurden von Booten beliefert. In der Altstadt sollte man sich zu Fuß fortbewegen.

Jedes Mal wenn Diana das Café betrat, hatte sie das Gefühl sie würde eine Zeitreise in ein vergangenes Jahrhundert machen. In eine Zeit, in der noch Dampfloks über die Schienen fuhren und in der es scheinbar nur Gentlemen und Ladys gab. Die Wände waren voller Schwarz-Weiß-Bilder aus dieser Zeit. Es waren würdig hereinblickende Männer und Frauen abgelichtet oder mechanische Geräte, die heute keiner technischen Überprüfung standhalten würden, damals aber das Sinnbild für Fortschritt und Zivilisation waren. Im Café hatte man viel Kupfer und Messing für die Gerätschaften verwendet, die Zapfhähne waren denen der damaligen Zeit nachempfunden. Selbst der Kaffeeautomat schien von damals zu sein, so wie er dampfte, wenn Louis ihn benutze. Alles sollte genauso aussehen wie zu jener Zeit. Als Diana während ihres Studiums zum ersten Mal das Café betreten hatte, hatte sie sich gleich wohl gefühlt und seitdem nicht versäumt, mindestens einmal die Woche her zu kommen. Seit dieser Zeit hatte sich eine Art Freundschaft zwischen ihr und Louis entwickelt, der aus Aquitanien stammte und immer wieder aquitanische Wörter benutzte, wenn er sich mit ihr unterhielt.

Mit dem üblichen »Voilà« brachte er ihr das Frühstück. Als Diana es sah, konnte sie nicht glauben, dass Louis dachte sie würde dies essen. Verwundert blickte sie ihn an.

»Du wirst es lieben«, erklärte er, ihren zweifelnden Blick bemerkend. »Es an anderen Tagen bestellen wollen, aber nur heute bekommst du es, also bon Appetit.«

»Entschuldige, das Obst und die Croissants sind in Ordnung, aber die in gebratenem Schinken umhüllten Fleischstücke?«

»Fleischstücke? Mon Dieu! Das ist edelstes Tapirfleisch. Extra für dich nur ganz zart angewärmt, fast roh und schön blutig, du wirst den Teller ablecken.«

Als Louis sah, dass er Diana nicht überzeugt hatte, erklärte er, »als du hereinkamst, wusste ich genau, was du als Frühstück brauchst. Glaube mir! Ich mache den Job nicht erst seit gestern und jetzt iss, sonst wird das Fleisch kalt.«