9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: SM Chile

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

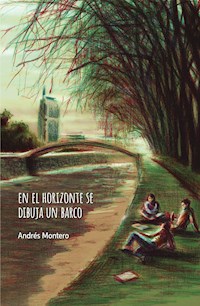

Es verano y Gabriel solo sabe que le gusta la poesía. Al comenzar uno de sus últimos años escolares, la literatura lo empujará a nuevas experiencias. Las conversaciones con su exprofesor y la llegada de unos hermanos extranjeros a su escuela le removerán el mundo en el que estaba acostumbrado a vivir.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 177

Ähnliche

Dedico este libro a mi querido amigo Gonzalo Barbagelata, a quien conocí justo a tiempo.

APUNTES PRELIMINARES

Llevo cuarenta y cinco minutos intentando escribir la primera frase de este libro. Es que ya sabes que no estoy acostumbrado a la prosa. Por suerte, la demora solo la siento yo, porque cuando tú abras este sobre verás las hojas impresas, anilladas, quizá todavía con olor a tinta, y entonces, al leer estas líneas que parecen perfectas, no sabrás que antes de escribirlas yo llevaba cuarenta y cinco minutos intentando quitarle el blanco a la página del Word, y casi dos meses evitando sentarme frente a la pantalla. Así que estas palabras iniciales están aquí para que sepas, una vez más, que no es fácil empezar a confesarle todo a una página en blanco, menos cuando las confesiones o los relatos duelen como duelen los míos.

Pero, bueno, esta no es una historia que pueda iniciarse con frases ambiguas como “Hay tanto que decir” o “No sé por dónde empezar”, porque en realidad sé perfectamente por dónde empezar: no hay otro camino que aquella tarde de verano del año pasado, justo antes de la hora del blue jeans.

Te preguntarás qué es la hora del blue jeans.

Imagina una tarde de vacaciones en la playa, una tarde llena de sol y de arena y de sal y hasta de sudor, que empieza a terminar porque el sol, precisamente, se ha ido agrandando, enrojeciendo, mientras desciende lentamente por el horizonte. Antes de que eso ocurra, uno ya debería haber abandonado la playa y regresado a la cabaña donde pasa sus vacaciones para sacarse la sal y la arena del cuerpo, con una buena manguereada o, en el mejor de los casos, con una ducha, si se fue lo suficientemente rápido como para llegar primero al baño. Entonces, después de limpiarse, mientras se seca con una toalla que idealmente no debe ser la misma utilizada en la playa -por el asunto de la arena-, uno tiene la plena sensación de que está de vacaciones y no en el metro, que pronto va a tomar once en familia, una buena once de veraneo con pan tostado y huevo revuelto, acompañado de un vaso grande de café con leche. Pero antes de eso, hay que vestirse. Como ya estará haciendo algo de frío, se elige (este es el momento clave) un blue jeans de entre toda la ropa desordenada que hemos lanzado hace pocos días directamente desde la maleta al clóset húmedo de la cabaña. Dependiendo del gusto, uno se pone su polera, zapatillas, polerón: lo único realmente importante es el blue jeans, mejor si lo ajusta con un cinturón. Y entonces, ya vestido, sintiendo cómo el blue jeans cubre las pantorrillas hasta hace poco llenas de arena y a merced del frío que baja en las noches de la costa, con la piel tensa y caliente por la exposición al sol, uno avanza hasta el comedor, donde la familia ya estará, como uno, rezumando olor a champú (al menos quien llegó primero al baño) y luciendo su blue jeans, preparados para otra noche de carioca, cacho o dominó.

A esa sensación única, de sacarse la arena con agua y cambiar el traje de baño por un blue jeans, a la hora de la puesta de sol, le decimos la hora del blue jeans, aunque últimamente a Marcelo le ha dado por intentar cambiarle el nombre a la hora del pitillo y el tío Manuel insiste en decir que en su época se le llamaba la hora de la salida de cancha. Como sea, es el momento más perfecto de cada año, que se repite como un ritual día tras día en las vacaciones familiares. En mi caso, en las vacaciones familiares de mis primos Marcelo y Gustavo, los hijos del tío Manuel y la tía Martina, que siempre me invitan para que no me muera de calor en Santiago. Es que mis papás nunca salen de vacaciones, ya lo sabes. No sabrían con quién dejar el negocio.

Me parece importante que entiendas bien lo de la hora del blue jeans porque fue en esta hora mágica que empezó todo, y es en esta hora que, un largo año después, estoy siendo capaz de poner por escrito lo que pasó. Porque he decidido dejar de culpar a las palabras y tratar de amigarme de nuevo con ellas. No son las culpables de nada. Yo tampoco, claro. Tampoco tú. La única culpable es la vida, y para saber defendernos de ella tenemos que tener claras las ideas, y creo que para ninguna otra cosa sirve escribir: para ordenar las ideas, para volver a respirar tranquilo, para no sentirse aturdido por todo lo que puede traer la vida en un año cualquiera.

Así que en esta hora del blue jeans, nuevamente solo como hace un año casi exacto, estoy escribiendo en el notebook del tío Manuel, esperando que él y la tía Martina se demoren mucho en Cartagena para poder contártelo todo de un tirón y sin interrupciones. Porque para ordenar las ideas y los sentimientos que se me agolpan en la cabeza necesito primero sacarme la arena, la incómoda arena que me ha dejado este año increíble y doloroso de tercero medio, los miles de granos de arena que no me dejan entender que también hubo cosas buenas. Necesito limpiarme con agua, sacarme toda la arena y cambiar el traje de baño por un blue jeans para que solo queden los buenos recuerdos de una tarde en la playa, los mejores recuerdos de un año escolar que, creo, me cambió para siempre.

Entonces, vamos desde el principio.

1

Una tarde del verano del año pasado, en un día curiosamente nublado, me encontraba yo en la playa de El Tabo junto a Gustavo y Marcelo cuando este último se mandó un bostezo gigantesco que casi nos deja sin aire. Mi primo resumía así la situación de completo aburrimiento en la que estábamos. Luego propuso que ya nos fuéramos yendo a la cabaña, porque así, con el día nublado, no daban ganas de bañarse en el mar.

—Mejor vamos pa las rocas —dije yo, porque faltaba todavía para la hora del blue jeans, y tengo la sensación de que da mala suerte regresar a la cabaña antes del atardecer.

Pero Gustavo secundó a su hermano y por hacerme el choro dije que me quedaba solo. Entonces mis primos se fueron -ellos nunca se hacen problemas por nada- y yo me fui caminando hacia las rocas de la playa. Me trepé como un gato hasta la más alta, lamentando que hubiera tanta basura esparcida por ahí, y entonces me senté y me quedé mirando el mar.

A los dos minutos me aburría como ostra. Me arrepentí de no haberme ido con mis primos, y me pregunté por qué había decidido quedarme: paso todo el año solo, esperando las vacaciones para estar con ellos, y de la nada salgo con una reacción infantil como esta. Pero en fin, ahí estaba, solo, mirando el mar, observando a ratos a las parejas que querían subir a la roca donde estaba yo, pero que al verme se regresaban buscando otra roca sin mirones.

Después de varios minutos me fui tranquilizando, respirando más lento, y tuve que reconocer que se estaba bien ahí, alejado de los ruidos del mundo, mirando el mar. Y bueno, lo de siempre, lo de cualquier cuadro cursi: las olas que pegaban fuerte contra las rocas, el sol poniéndose a lo lejos (mentira, no había sol, pero se entiende la idea), las gaviotas dando vueltas. Un paisaje bonito, pero la diferencia era que por primera vez observaba todo solo y en silencio, sin intervenir, como si fuera un pedazo de roca hecho de carne. Y ahí entré como en un trance, que es como cuando uno deja de pensar y se empieza a fundir con la naturaleza, o algo así. Debo haber estado una hora o una hora y media mirando el mar con cara de gil (supongo, yo no me podía ver a mí mismo), porque de pronto noté que ya prácticamente no quedaba nadie en la playa, apenas alguna de las parejas de enamorados sobre otras rocas lejanas. Y, al volver a mirar hacia el mar, me fijé que en el horizonte había un barco -o la sombra de un barco-, y entonces algo me pasó en la cabeza que pensé en poesía, si existe algo así, y unas palabras retumbaron en mi mente:

En el horizonte se dibuja un barco.

Y ahí nomás se me acabó el trance, y sentí que estaba empezando a hacer bastante frío. Me bajé de la roca, me fui caminando tranquilo a la cabaña, pensando que me iba a dar una ducha aunque no tuviera el cuerpo con arena, solo para mantener el rito de la hora del blue jeans y para aprovechar que, seguramente, nadie estaría ocupando el baño porque no había sido un día de playa. Y en eso venía pensando, cuando me di cuenta de que en la cabaña no había nadie: seguramente mis tíos habían ido a Isla Negra o a Las Cruces a dar una vuelta y mis primos los habían acompañado. Me estaba perdiendo algún buen panorama solo por quedarme en la playa a mirar el mar como un idiota. Me duché igual, me puse un blue jeans, pero tenía que esperar a mis tíos para la once. Para aguantar el hambre me preparé un café y me fui al balconcito a seguir mirando el mar, y entonces vi a lo lejos el barco, la sombra del barco en el horizonte y volví a pensar:

En el horizonte se dibuja un barco.

Ya se estaba poniendo rara la cuestión, porque podía pensar en mil formas de decir lo que veía:

En el horizonte hay un barco. Un barco está detenido allá lejos. Veo algo que parece ser un barco. Hay un barco estúpido en el horizonte.

Pero en vez de eso pensaba que el barco no estaba sino que se dibujaba. Claro, si uno se ponía a imaginar tonteras podía llegar a que, como se distinguía solo la silueta negra del barco, era como si alguien la hubiera dibujado en el horizonte, con tinta negra o lápiz grafito. Esa forma de hablar o de pensar o de escribir tenía un nombre, lo habíamos visto en Lenguaje el año anterior con el profe Pancho, pero yo no me podía acordar de cómo se llamaba. No sé si importaba, pero lo cierto es que recordé que así escribían los poetas. Más tarde, el profe Pancho me diría que eso era una metáfora, pero eso fue varias semanas después.

El caso es que quise anotar la frase para preguntarle en marzo al profe sobre el asunto. Entonces, entré en la cabaña, saqué una hoja del cuaderno donde la tía Martina anota los puntos cuando jugamos carioca, tomé un lápiz y anoté: En el horizonte se dibuja un barco.

Y eso habría sido todo si mis tíos y mis primos hubieran llegado pronto. Pero no, se demoraron como tres horas más (habían ido a jugar a la lotería en Cartagena). Así que en esas tres horas terminé escribiendo un poema. El primero que escribía en mi vida. Claro que yo no sabía que era un poema, para mí eran frases que en vez de escribirse hacia al lado se escribían hacia abajo.

No quiero reproducir aquí el poema completo, porque ya no me gusta. Lo cierto es que hablaba del barco que se dibujaba en el horizonte, y de un amor imposible o algo así. Terminaba diciendo:

y tú te vas, como se va el sol todas las tardes y yo me quedo como se queda el dibujo de un barco y esto lo escribí en un viejo cuaderno poco antes de conocerte.

Lo interesante, según yo, es que me salió así el poema, como hablándole a alguien, pero por esos días yo no tenía nadie a quien hablarle, al menos en términos amorosos. Recordé, lejanamente -porque nunca ponía mucha atención en Lenguaje- que en la poesía está el poeta, en este caso yo, y el hablante lírico, que viene a ser una figura extraña: el poeta dentro del poema. O sea que el poeta y el hablante lírico no son el mismo. Algo así como que yo puedo querer decir una cosa, pero el hablante lírico puede querer decir otra, como si fuera el fantasma que vive dentro de la poesía. Y más tarde comprendería que era un fantasma con facultades de adivino porque efectivamente aparecería una mujer en mi vida ese año, incluso dos. Yo no era capaz de entender esto del hablante lírico, pero eso decía el profe Pancho y más valía la pena creerle porque después había prueba, y si uno no le creía, se equivocaba y le chantaban un rojo por pajarón.

Más tarde llegaron mis tíos y mis primos. Me dijeron que andaba raro, como afiebrado, y que mejor me fuera a acostar. Yo les hice caso, pero no porque me sintiera mal, sino porque quería releer mi poema sin que nadie lo notara.

2

Las vacaciones siguieron más o menos igual. A mí se me fueron pasando los aires de poeta y pudimos dedicar los días a lo que mejor sabíamos hacer: ir a la playa, vivir la hora del blue jeans y jugar carioca en las noches. Pero algunas cosas comenzaron a cambiar respecto de los veranos anteriores. Mis primos empezaron a destinar las noches a ir a la playa, porque se armaban fogatas y guitarreos, y los fines de semana abría una disco donde, si uno sabía hacerla, podía entrar aunque fuera menor de 18. Mis primos no tenían problemas porque ya estaban en los primeros años de la universidad, pero yo todavía no cumplía los 17. Además, no tenía ningún interés en ir a la disco, mucho menos en hacerme pasar por mayor de 18, pero la tía Martina los obligaba a llevarme para que no me dejaran solo (después descubrí que en realidad era para que los vigilara). Mis primos me llevaban a regañadientes, pero no porque no me quisieran, sino porque sabían que a mí no me gustaban tanto esos ambientes y que me aburría, entonces ellos se aburrían. Al final, nadie tenía ganas de ir. No tenía sentido.

—Te estai quedando pegado en la niñez, Gabo —me decían mis primos mientras bajábamos los cientos de escalones que llevaban a la playa desde la calle de nuestra cabaña—. En marzo entrai a tercero. ¿Hai dado un beso, siquiera?

—Claro que sí —decía yo, aunque no sabía si contaban las veces que habíamos jugado a la botellita en la sala con las compañeras.

—¿A quién?

—A varias.

—¿Jugando a la botella?

—Pss, obvio que no —mentía.

Ellos se reían. Estaba claro que no me creían.

—Ahora tomamos unas cervezas y conocemos chiquillas en la fogata, antes de entrar a la disco —proponían ellos, intentando animarse—. Tal vez no sea mala idea que vengai con nosotros.

—Pero si es lo mismo, podríamos conocer chiquillas en el día…

—Ah, pero es más fácil con un par de cervezas encima, para tener más perso.

—Yo no necesito eso.

—Claro, con la media perso que tenís —decían, y se seguían riendo.

Yo no me enojaba con mis primos, son como mis hermanos y los quiero un montón. Pero era inevitable reconocer que empezábamos a tener intereses distintos. De ser compañeros de aventuras, en las que los tres éramos casi iguales, ahora se empezaban a notar cada vez más las diferencias. Ellos me decían que a veces me portaba como un niño y a lo mejor tenían razón, pero es que yo no sabía si quería dejar completamente de ser niño. O sea, claro que quería, soñaba con llegar a la universidad como ellos y tener más libertad y esas cosas, pero por otra parte no podía dejar de preferir la Fanta a la cerveza, por más que lo intentaba. Y además no me sentía muy cómodo en esas fogatas de la playa, porque nunca sabía qué actitud tener, qué hacer, a quién hablarle. En resumidas cuentas, no sabía estar.

De todas formas, los acompañaba. Porque no tenía nada mejor que hacer y porque estaba medio obligado por la tía Martina.

El plan siempre era el mismo: llegar a la playa, sentarse y tomar cerveza, melvin (melón con vino, que era bueno porque el melón hacía de vaso) o kevin (vino con Kem Piña), hasta que tuviéramos la suficiente perso como para ir a hablarle a algún grupo de chiquillas que estuvieran solas y preguntarles si podíamos sentarnos con ellas. Entonces, nos quedábamos un rato hablando de cualquier cosa, después llegaba más gente y mis primos se enojaban porque les quitaban el protagonismo y nos íbamos a otro grupo. Por lo general yo andaba detrás de ellos sin decir nada nunca, como un fantasma.

En la disco, los fines de semana también había que seguir una especie de ritual. Yo no sé cómo lo hacía Marcelo, pero se iba a conversar con el guardia que primero ni lo miraba, después lo miraba más y al final hacía un gesto con la cabeza y Marcelo me decía que ya podía pasar. El guardia me guiñaba un ojo, serio, para que nadie se diera cuenta. Entonces entrábamos a la disco y el aire se condensaba y la música te reventaba los oídos. El ritual consistía en ponernos a caminar los tres por la pista, pidiendo permiso a cada rato, atravesando parejas que bailaban o grupos completos u otros jóvenes como nosotros que andaban en lo mismo: mirando el panorama. Era lo que Gustavo llamaba la “revisión de material”. Se trataba de buscar a las chiquillas más lindas, idealmente tres, para preguntarles si querían bailar con nosotros. Gustavo o Marcelo hacían el contacto y yo esperaba atrás. Podían pasar varias cosas:

1. Que una de las tres dijera que sí porque le había gustado Marcelo, pero que a las otras dos no les gustaran ni Gustavo ni yo.

2. Que una de las tres dijera que sí porque le había gustado Gustavo, pero que a las otras dos no les gustaran ni Marcelo ni yo.

3. Que dos de las tres dijeran que sí porque les habían gustado Marcelo y Gustavo, pero que a la otra no le gustara yo.

4. Que dijeran que no de inmediato porque ninguno de nosotros les gustaba.

5. Que una dijera que sí y las otras dos se encogieran de hombros.

Si se daba este último caso, nos poníamos a bailar en parejas. Entonces podía pasar solo una cosa:

1. Que la que bailaba conmigo notara de inmediato que era más chico, además de mi pésima calidad de bailarín, y le dijera algo al oído a alguna de las otras dos, y que las tres se disculparan al mismo tiempo y se fueran al baño.

Entonces, nos quedábamos solos y seguíamos revisando el material o salíamos un rato para que Gustavo se fumara un pucho afuera. Así nos pasábamos toda la noche.

Con el pasar de los días fui prefiriendo regresarme a la cabaña cuando llegaba la hora de la disco. Mis primos intercambiaban miradas de inteligencia y después me decían que por qué no me quedaba, pero antes de darles una respuesta convincente me decían que no me preocupara y que nos veíamos al otro día, y entraban a la disco, y no hay duda de que les iba mejor que cuando estaba yo.

Fueron, de todos modos, unas buenas vacaciones. Recuerdo, sin embargo, que a diferencia de otros años yo estaba esperando con cierta impaciencia que empezara el año escolar para irme derecho donde el profe Pancho y mostrarle mi poema. Eso acabaría por suceder, pero de forma distinta a como me lo había imaginado, porque cuando llegué al liceo en marzo, no encontré al profe Pancho por ninguna parte.

3

—El profesor Francisco Torres se fue a trabajar a otro establecimiento —me informó la profesora Martínez el primer día de clases. Era la Jefa del Departamento de Lenguaje y una mujer bastante intimidante—. ¿Para qué lo necesitabas?

—Para nada especial.

Me parecía extraño que el profe Pancho se hubiera ido a otro colegio. Seguramente no le pagaban muy bien, pensé, porque es joven y acaba de salir de la universidad. Lo lamentable es que era uno de los profesores más queridos porque en sus clases hablábamos de cosas importantes, o que al menos nos parecían importantes. Nos hablaba de la justicia y criticaba mucho al sistema escolar. Decía que nosotros no teníamos que ser máquinas. “Piensen lo que quieran, pero piensen”, solía decirnos, y eso a uno lo motivaba un poco a pesar de todo lo que había que memorizar, sin pensar, para rendir bien en las pruebas. “Piensen lo que quieran, pero piensen”.

Siempre comenzaba la clase con alguna reflexión por el estilo, y después pasaba la materia. Emisor, mensaje, receptor, canal, código y esas cosas que ya habíamos visto mil veces pero que había que seguir revisando y memorizando para que nos fuera bien en la PSU.

Recuerdo un día en que nos mostró una noticia de un diario, que decía:

Dirigente mapuche niega participación en el incendio