Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SM Chile

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

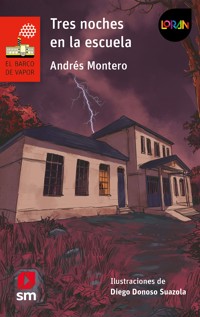

Durante un temporal en los faldeos cordilleranos, un viajero oye en la voz de un viejo baqueano una misteriosa historia ocurrida durante una Noche de San Juan. Seis amigos, una enigmática abuela y un temido inspector escolar son los protagonistas de un relato en el que muertos y vivos dialogan para resolver los asuntos pendientes.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 126

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Tres noches en la escuelaAndrés Montero

Ilustraciones de: Diego Donoso Suazola

Dirección de Publicaciones Generales: Sergio Tanhnuz

Edición: Patricio Escobar

Diagramación: Kevin González

Producción: Guillermo Aceituno

Primera edición: septiembre de 2020

ISBN edición digital: 978-956-363-869-1

© del texto: Andrés Montero, 2020

© de las ilustraciones: Diego Donoso Suazola, 2020

© de esta edicióm: SM S.A.

Coyancura 2283, oficina 203,

Providencia, Santiago de Chile

atención al cliente

Teléfono: 600 381 13 12

www.grupo-sm.com/cl

Registro de propiedad intelectual: 2020-A-6794

Registro de edición: 2020-A-6958

Diagramación digital: ebooks Patagonia

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni su transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea digital, electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

***

Ser viajero es ser aventurero, me repetía aquella tarde, mientras la nieve me congelaba la espalda y hacía trastabillar a la Ñusta. En los viajes no todo sale bien, me decía una y otra vez. De esto se trata viajar. Mi mano aterida intentaba calentarse en el pelaje de la yegua, al tiempo que le hacía cariño para darle ánimo. Seguramente ella lo necesitaba más que yo. Avanzábamos penosamente por las faldas de la cordillera de los Andes. No se veía ningún otro color que el blanco. Estaba perdido, de modo que solo cabía confiar en la Ñusta. El arriero que me la arrendó había afirmado que conocía esos caminos mucho mejor que él mismo.

— La Ñusta es la mejor baqueana de la zona —me dijo riendo —. ¿Sabe lo que le digo?

Yo asentí sonriendo también. En los libros de Manuel Rojas había aprendido que un baqueano es alguien que conoce los caminos de un lugar como la palma de su mano. Y por los cuentos de Manuel Rojas, también, fue que decidí hacer un viaje a través de la cordillera de los Andes. Nos encontraríamos con un nutrido grupo de turistas de distintos países para cruzar hasta Argentina. Manuel Rojas, el gran escritor chileno, había hecho varias veces ese viaje, cuando trabajó en su juventud en la construcción de un ferrocarril cordillerano. Yo quería ser como él: escritor, aventurero y viajero. En Santiago no llovía hacía tiempo, de modo que calculé que, aunque estuviera terminando el otoño, no tendría mayores problemas con la lluvia o la nieve. Pero me había equivocado rotundamente.

Tenía que llegar en cuatro días al punto de reunión, un refugio militar desde el que comenzaríamos el viaje hasta Mendoza. Podía haber llegado cómodamente hasta ese refugio con la empresa de turismo que organizaba el viaje, en un bus destinado para eso, pero decidí llegar por mi cuenta para recorrer las faldas cordilleranas —y para ahorrarme un poco de dinero, también.

Cuando salí de la casa del arriero ya montado en la Ñusta, me sentí feliz: el aire puro siempre me pone contento, y aunque los caballos me dan un poco de miedo por un accidente que tuve a los catorce años, esta yegua se veía mansa y fuerte, y no tenía intenciones de maltratarla galopando. Además, era imposible galopar por esos caminos estrechos. Al principio no tuve problemas. Recorrí un buen trecho, descansando a ratos, leyendo los cuentos de Manuel Rojas, incluso durmiendo una siesta a la orilla de un arroyo, bajo el viento refrescante de un sauce llorón.

Pero cerca de las cuatro de la tarde el cielo se nubló y comenzó a bajar un frío profundo que me obligó a ponerme la chaqueta. Luego comenzó a caer la nieve. No podía creerlo. En pocos minutos todo se volvió completamente blanco y, de improviso, me supe perdido. Solo me quedaba confiar en la Ñusta, la mejor baqueana de la zona. Con ese temporal no podría armar mi carpa ni prender la cocinilla a gas, y si me quedaba varado podía morir congelado. ¿En qué momento se me ocurrió llegar por mi cuenta al refugio ese? Y aunque llegara: ¿cómo íbamos a realizar la expedición en medio del temporal? Todavía peor: era posible que la expedición se hubiese cancelado por mal tiempo, pero yo ya había perdido la señal del celular y no lo sabría a menos de que regresara a la casa del arriero, donde todavía llegaba un palito de señal. Pero a esa altura no tenía idea de cómo volver. Afortunadamente, la Ñusta era fuerte y no se rendía. Seguía avanzando por las piedras, trastabillando a ratos, pero sin equivocarse. Yo solo le pedía al cielo que interrumpiera la caída profunda de la nieve hasta que me encontrara con algún refugio, alguna casa, o aunque fuera un techo de madera que me permitiera sobrevivir.

De pronto, alcancé a distinguir a lo lejos una columna de humo. Aunque la nieve hacía que desapareciera a ratos de mi vista —y aunque podía ser perfectamente una ilusión causada por mi mente fatigada —le indiqué con los estribos a la Ñusta que tomara aquel camino.

— ¡Pa’ allá, Ñusta! —grité.

La Ñusta no pareció convencida. No era el camino al que se dirigía. Insistí con los estribos varias veces, hasta que me hizo caso, aunque juraría que meneó la cabeza de lado a lado.

Tres noches después entendería por qué.

*

El humo venía de una casa de madera construida a la buena de Dios en medio del camino. Sin pensarlo dos veces me bajé de la Ñusta, quité el alambre que sostenía la puerta de la cerca y entré en la propiedad llevando a la yegua de los estribos. Me seguía extrañando que se resistiera a avanzar. ¿No se daba cuenta de que acá podríamos conseguir comida y agua para ella y para mí? ¿No veía que allá al fondo había incluso un establo esperándola? Tuve que imponerme con un poco de fuerza. La Ñusta obedeció con un relincho. No quería ofenderla: me había salvado de morir congelado bajo la nieve. Le di unos golpecitos con la palma en el cuello. Quería decirle: “estamos mejor aquí, Ñusta. Nos íbamos a morir congelados. Ahora espérame que voy a tocar la puerta”.

Tiritando llegué a la entrada de la casa y toqué a la puerta. Cosa curiosa: estaba entornada. ¿No entraría el frío por ahí? Esperé un tiempo que me pareció prudente, pero como nadie me contestó no aguanté más y empujé suavemente. La casa se veía ordenada pero con bastante polvo, como si llevara deshabitada algunas semanas o incluso meses, pero yo sabía que había alguien ahí, porque había visto que salía humo de la chimenea. En efecto, tras avanzar unos cuantos pasos llegué a la sala principal, donde un viejecito canoso se calentaba frente al fuego, sentado en una silla mecedora de mimbre. Parecía una escena de película, pero yo sabía bien que no estaba en ninguna película, que esto era real y que lo que yo necesitaba era un lugar donde guarecerme mientras pasaba el imprevisto temporal.

— Perdón —carraspeé —. La puerta estaba entornada así que pensé que no habría nadie.

El viejecito siguió meciéndose como si no me hubiese escuchado. Supuse que era sordo, así que me acerqué al fuego para que pudiera verme.

— Hola, señor… — saludé.

El viejito siguió mirando el fuego, sin reparar en mí.

Me acerqué un poco más, hasta quedar casi frente a él.

— ¡Hola! —grité.

— ¡¡Cristo Señor misericordioso!! —gritó entonces el viejo, pegando un salto.

— ¡Perdón, perdón!

— ¿Quién carajo es usted?

— ¡Soy un viajero, estaba perdido en la nieve, lo siento! No quería asustarlo.

El viejito se tocó el pecho, como para comprobar que el susto estaba pasando.

— Qué susto me diste, hijo —murmuró más tranquilo.

El hecho de que me llamara “hijo” me tranquilizó a mí también. A tropezones, le expliqué lo que me había pasado y por qué estaba en su casa. El viejo pareció meditar unos segundos.

— Puedes quedarte aquí hasta que pase el temporal, muchacho. Y tu caballo puede quedarse en el establo. No le faltará agua ni comida. A ti tampoco, a menos que nos quedemos aquí por mucho tiempo.

— Espero que no sea mucho tiempo —dije esperanzado. Luego recordé que la gente de montaña sabe leer el clima como nadie —. ¿Cuánto cree que irá a durar el temporal?

— A ojo de buen arriero, unos tres días.

“¡Tres días!”, pensé. Estaría muy justo para llegar al refugio desde donde zarparía la expedición, pero quizá lo lograría.

— Muchas gracias por recibirme. No quisiera molestarlo. ¿Vive solo?

— Siempre he vivido solo.

El viejecito me explicó que el pueblo estaba a ocho kilómetros. Cada vez que pasaba gente por su casa le dejaban comida y otras cosas. Así sobrevivía, porque hacía mucho tiempo que no podía ir andando al pueblo. Por mi parte, le conté del propósito de mi viaje. El anciano sacó cuentas.

— Hoy es 21 de junio, ¿verdad? El inicio del invierno. Eso significa que tendrás que viajar en tu yegua hasta ese refugio el 24 de junio. Tal vez sería mejor no hacerlo.

— ¿Por qué?

— ¿No lo sabes? La noche del 23 al 24 de junio es la Noche de San Juan. La noche del diablo. De modo que el 24 todavía está esa energía en el aire. Si me permites una recomendación, yo regresaría donde el arriero que te pasó la yegua y descartaría el viaje a Argentina.

Yo ya había pagado la expedición, así que no quería perder ese dinero, pero no le dije nada de eso para que no pensara que era un tacaño.

En ese momento, un estruendo hizo temblar la casa.

— Truenos —comentó el viejecito sin inmutarse. Al parecer viene una tormenta eléctrica.

— ¿Van a caer rayos? —pregunté intentando que no se me notara el temor.

— Claro que sí. ¿Te dan miedo?

— No, para nada —mentí.

— A mí me daban miedo antes, pero lo superé. En el pueblo se contaba una vieja historia sobre rayos en la Noche de San Juan. Tal vez vivamos algo parecido en estos días.

— ¿Qué historia?

El viejo continuó meciéndose. Parecía meditar.

— Bueno, al parecer tendremos que buscar la forma de entretenernos en estos días. ¿Te gusta el mate? Ponle agua a la tetera y tráela acá. Vamos a tomar mate y, si quieres, te voy a contar esta historia.

No podía existir un mejor panorama para mí. Nieve afuera, calor de hogar adentro y un viejecito misterioso y amable que me quería contar una historia. De no ser por los truenos, habría sido todo perfecto.

— Como tenemos tres noches hasta que pase el temporal, según mis cálculos, te voy a contar esta historia en tres noches. Además tiene sentido, porque esta historia ocurre en tres noches distintas. Pero trae la tetera, muchacho, que sin mate no te voy a poder contar nada.

Me fui rápido a la cocina y llené de agua una vieja tetera totalmente negra, lo que me reveló que el viejo la ponía siempre sobre el fuego. Al regresar a la salita me senté en el suelo, de espaldas a la chimenea, mirando al anciano que se mecía sobre su silla de mimbre cubierto por un chal de oveja.

Entonces el viejo comenzó a hablar. Pronto me olvidé de la nieve, de la expedición y de la Ñusta. Aunque esto ocurrió ya hace un par de años, recuerdo perfectamente la historia. He decidido escribirla ahora tal y como la recuerdo, dividida en tres noches al igual que como me la contó aquel viejo sabio. Solo debo confesar al lector que he fantaseado un poco con algunos diálogos, porque eso sí que no lo recuerdo bien. Pero todo lo demás es tal y como me lo contó el viejecito. Él nunca le puso un título, porque las historias contadas oralmente casi nunca llevan título. Pero como ahora estoy haciendo un libro, yo sí le he puesto un título. Se llama “Tres noches en la escuela”.

Ya entenderán por qué.

PRIMERA NOCHE

1

A ocho kilómetros de esa casa donde la tetera empezaba ya a silbar desde el fuego, había un pueblo, aunque yo todavía no lo conocía. No diré su nombre porque es uno de esos lugares a los que no se puede llegar por la sola voluntad de hacerlo; uno de esos sitios que tienen que desear que llegues por alguna razón para mostrarse a ti. Es un pueblo escondido en las faldas de la cordillera de los Andes, donde pareciera que el tiempo no pasara, donde nadie tiene prisa, quizá porque el tiempo en aquel viejo pueblo avanza más lento que en las ciudades. Un pueblo que está dividido en apenas seis calles de tierra que forman una figura parecida a una doble H, donde se puede ir a cualquier lugar caminando; un pueblo donde no hay semáforos porque los autos no pueden llegar hasta allá; un pueblo delimitado por un gran río sobre el cual hay un puente, donde comienza el camino por donde pasan las carretas, los caballos y las bicicletas. Si se baja por ese camino durante un par de días, el viajero llegará a Los Andes, ciudad desde la que yo mismo comencé mi interrumpido viaje hacia el refugio militar.

En ese pueblo viven unas quinientas personas. Antes había un poco más, pero como no hay mucho futuro para los jóvenes, estos se van a estudiar a San Felipe, a Santiago o a Valparaíso, y regresan solo de vez en cuando a visitar a los parientes más viejos que se han quedado ahí, arraigados a su tierra. En esas ocasiones se dan cuenta de que todo permanece igual que cuando se fueron. Se mantienen también las viejas tradiciones. Para las fiestas navideñas el pueblo se engalana con botellas de vidrio que cuelgan de los árboles y se preparan villancicos que se cantan en la iglesia. Para la Semana Santa, todos los habitantes caminan y cantan juntos durante el Vía Crucis. Y para la Noche de San Juan las celebraciones son en grande, porque San Juan es el Santo Patrono del pueblo. Esa noche se cuentan leyendas, se cantan versos y se hacen grandes fogatas. Los más viejos dicen que hay que darle fuerza al sol con el fuego: es la noche más larga del año, el sol está débil y, por eso, los días son tan cortos durante esas fechas.