Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

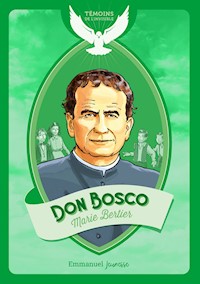

- Herausgeber: Éditions de l'Emmanuel

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: En garde Gabriel

- Sprache: Französisch

Gabriel et Louise sont de retour en France et s’apprêtent à prendre un repos bien mérité. Pourtant, alors qu’un spectacle grandiose se prépare à la Cour, le danger rôde. Mendoza est plus que jamais déterminé à prendre sa revanche… À tel point qu’il parvient à enlever Louise ! Une à une se resserrent les mailles du terrible complot qui menace tout le royaume de France. Gabriel et ses amis parviendront-ils tirer sa cousine des griffes des sbires de Mendoza et à sauver le roi ?

Les lecteurs de 10 à 13 ans retrouveront avec joie ce héros courageux et impétueux et l’extraordinaire plume de

Marie Bertier dans cet ultime tome de la série.

À PROPOS DE L'AUTRICE

Marie Bertier est une passionnée de l’Histoire dans ses grandes lignes comme dans les petites.

Elle est graphiste et parce qu’elle est aussi maman et s’intéresse beaucoup à la jeune génération, elle signe son premier roman destiné à la jeunesse, aux éditions Emmanuel.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 197

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Illustration et conception de couverture : Sara Gianassi

Gravures pp. 210-212 : © BNF

p. 214 : © Xfigpower / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Relecture : Le Champ rond

Composition : Soft Office (38)

© Éditions Emmanuel, 2024

89, bd Auguste-Blanqui – 75013 Paris

www.editions-emmanuel.com

ISBN : 978-2-38433-215-1

Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, modifiée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

Dépôt légal : 4e trimestre 2024

Cher lecteur,

Toi qui as l’habitude des montres connectées et des TGV qui filent à 300 km à l’heure, nous t’invitons ici à te mettre à un autre rythme : celui des voyages à cheval, des cloches qui scandent la journée, des mesures en pieds ou en lieues.

Voici donc quelques correspondances, pour te repérer dans l’espace et le temps des héros que tu vas escorter :

•un pouce : 2,5 cm ;

•un pied : 12 pouces, environ 33 cm ;

•une toise : 6 pieds, environ 2 mètres ;

•une perche : 3 toises, environ 5,8 mètres ;

•une lieue : une heure de marche, environ 4 km ;

•la journée de voyage est celle de l’allure du cheval : 30 à 60 km par jour.

Quant au rythme de la journée, il est donné dans tout le pays par les cloches qui invitent les moines à la prière : ainsi les mâtines sonnent à minuit, et tierce à 9 heures du matin. Les vêpres, à 18 heures, marquent la fin de la journée de travail, et les complies, à 21 heures, l’heure du repos.

Chapitre premier

Saint-Laurent, 16 juillet 1625

Gabriel ne parvenait pas à détacher son regard de la lune. Il lui semblait qu’elle le fixait, et que sa bonne face joufflue prenait un petit air narquois en se penchant vers lui, comme pour se rire de sa mélancolie. Posée en équilibre sur l’horizon, elle était si ronde, si rousse, qu’on aurait pu la croire fixée là à dessein par l’un des comédiens qui gesticulaient sur la scène. Le garçon étendit les jambes dans l’herbe et s’étira, songeur. Soudain, une salve d’applaudissements le tira de sa contemplation.

— Encore, encore ! scandait-on de toutes parts.

Le visage du jeune page se tourna vers la scène de bois campée sous un tilleul à quelques pas de lui. Elle avait été montée et démontée à tant de reprises que ses planches disjointes grinçaient sous les pas des acteurs. Baigné par l’éclat doré des chandelles, le décor était des plus sobres. Sur une toile tendue, une peinture naïve évoquait la campagne napolitaine. Des cyprès et des oliviers ponctuaient le dos des collines. Un ruisseau serpentait entre les peupliers. Les clameurs redoublèrent. « Encore ! » Soudain, le visage de Colombine apparut entre les deux pans du rideau. Ses pommettes étaient roses d’émotion. Les cris du public s’intensifièrent. Retrouvant son sourire, Gabriel y joignit les siens. La jeune femme avança sur la scène, s’inclina dans une courbette charmante puis porta à ses lèvres le bec de sa flûte.

L’assemblée fit silence. Les enfants, la bouche entrouverte, suspendirent leur respiration. Les mamans serraient tendrement leur dernier-né sur leurs genoux. Une fillette était venue avec un agnelet, qui dormait à ses pieds comme un chiot. Plus loin, un tailleur de pierre aux mains calleuses, le maillet à la ceinture et l’habit encore blanchi par le labeur du jour, avait hissé son bambin sur ses épaules. Les plus âgés avaient la larme à l’œil : cela faisait longtemps que le village n’avait pas accueilli aussi gracieux spectacle.

Colombine souffla dans son instrument. Les premières notes étaient graves, presque tristes. Elle avait à peine joué deux mesures qu’un jeune garçon sauta lestement sur scène. Son costume blanc ondoyait autour de lui. Sa veste était tenue à la taille par une large ceinture dorée. Il s’assit à l’avant de l’estrade, posa sa mandoline sur ses genoux croisés. Les flammes se reflétaient sur son visage poupin. Colombine s’avança, la flûte dansant à son pas. Petrolino égrena un accord, puis se mit à chanter. Sa voix était chaude, profonde. D’abord intérieure, la mélodie devint joyeuse ; les trilles de la flûte répondaient en écho au chant du comédien. Un enfant, puis un autre, osèrent battre des mains et furent bientôt rejoints par toute l’assemblée. Leur bonheur simple montait vers le ciel clair.

Gabriel leva les yeux. La lune, tout à l’heure moqueuse, semblait désormais arborer un sourire attendri. Colombine s’était mise à danser au rythme des accords de la mandoline ; le page aurait bien fait de même. Il jeta un regard vers Louise : au premier rang, à côté de Gaspard, elle oscillait de droite à gauche en suivant la musique. Quand Petrolino acheva le dernier couplet de sa tarentelle, le temps s’arrêta, suspendu. Colombine baissa sa flûte. Le public, bouche ouverte, demeura immobile. Les regards scintillaient de joie. Les deux comédiens se donnèrent la main, puis s’inclinèrent longuement. Le premier, Gabriel applaudit, puis toute l’assistance avec lui, enthousiaste. Le reste de la troupe revint sur scène pour saluer, encadrant Colombine et Petrolino qui semblaient presque confus d’être acclamés avec une telle vigueur.

— Eh bien, Gabriel, tu fais une de ces têtes… Notre spectacle ne t’a donc pas plu ?

Le page sursauta. Il n’avait pas vu Colombine sauter de la scène d’un bond léger ; l’ayant rejoint, elle venait de lui taper sur l’épaule. Il avait fallu de longues minutes pour que les acclamations de l’assistance s’éteignent. Ensuite, le public s’était égaillé sous les étoiles, chacun emportant en son cœur la part de joie déposée par les comédiens.

— Ma parole, Colombine, tu m’as fait peur ! s’exclama le garçon faussement indigné.

Il embrassa la place du regard. À quelques pieds de lui, Louise et Gaspard bavardaient avec Petrolino. Au-delà, un comédien éteignait les lanternes pendant qu’Angelo aidait un autre à rouler le décor. Le garçon reprit, la voix nouée :

— Oh si, je l’ai aimé, votre spectacle… bien au contraire ! Mais ce qui m’attriste, c’est l’idée de vous quitter. Ces journées de voyage en votre compagnie ont été merveilleuses, et voilà que nos chemins se séparent déjà !

— Allons, ne te laisse pas gagner par le chagrin. Voyons le bon côté des choses : nous avons eu bien de la chance de nous rencontrer sur la route.

— Tu dis vrai, Colombine !

Le front de Gabriel se dérida. Le voyage depuis Rome avait été éprouvant : les prisonniers marchaient lentement, et la crainte de les voir s’échapper avait ôté chaque nuit au page de précieuses heures de repos. Plus d’une fois, il avait eu le sentiment d’être suivi. Heureusement, aucun incident n’avait confirmé son appréhension. Il avait été bien soulagé de parvenir à la frontière et de confier à un détachement de mousquetaires ses précieux otages. Le transfert s’était effectué au beau milieu des Alpes, devant l’Auberge du lièvre – là même où, quelques semaines auparavant, Gabriel échappé de sa geôle avait retrouvé ses compagnons. Le jeune page avait ensuite conduit Angelo, Louise et Gaspard au couvent de ses amies religieuses ; ils y avaient été accueillis avec chaleur. Pas une des sœurs n’avait voulu manquer, après l’office, le récit qu’avait fait le garçon de son séjour romain.

C’était en quittant le couvent que les compagnons avaient fait connaissance de la Commedia delle Stelle. La troupe – l’une des plus renommées de la Péninsule – arrivait de Naples et faisait route vers Paris. Les comédiens y avaient été invités par la reine Anne d’Autriche ; ils devaient se produire lors d’une fête que la souveraine donnerait pour divertir son entourage. Très vite, Louise, Gaspard et Gabriel avaient lié amitié avec deux des comédiens, Petrolino et sa sœur Colombine. Ils avaient des âges semblables et partageaient un même appétit de vivre et un goût prononcé pour l’aventure. Les jeunes gens avaient donc décidé de cheminer au même rythme jusqu’aux portes de Lyon, faisant le soir étape commune. Au fil des lieues, un lien de confiance s’était tissé. Le page et ses compagnons avaient ainsi dévoilé à leurs nouveaux amis les raisons de leurs péripéties romaines. Songeant à tout cela, Colombine reprit :

— D’ailleurs, Gabriel, rends grâce à Dieu que le roi t’ait ordonné de te retirer quelque temps avant de reprendre du service. C’est plus sérieux : tu joues les bravaches, mais tu n’es toujours pas remis de ta blessure !

— Bien sûr… cela me fera du bien de prendre du repos chez les parents de Louise. Mais j’aurais préféré vous accompagner jusqu’à Paris.

— Je suis certaine que nous nous y retrouverons ! Nous n’allons pas nous contenter de jouer un soir pour la reine Anne. Le chef de notre troupe a bien l’intention de conquérir les Parisiens. Les comédies italiennes sont à la mode, je parierais ma flûte que nous serons encore là au début de l’automne…

— Puisses-tu dire vrai !

Tout en parlant, les deux amis s’étaient levés et avaient rejoint leurs compagnons. Gaspard se mit à rire en les voyant approcher :

— Et alors, Gabriel ! Tu viens de voir l’une des plus belles comédies de ta vie et tu sembles aussi triste qu’un spadassin sans sa rapière. Et moi qui repars à Paris, alors que Môssieur s’en va jouer les poètes sur les bords de Loire !

— Môssieur, comme tu dis, préférerait prendre ta place ! Je gage que tu vas passer la fin de ton voyage à rire et à jouer dans la charrette de Colombine et Petrolino, pendant que nous nous égarerons dans les marécages les plus reculés du royaume…

— Fi, je ne crois pas un mot de ce que tu dis ! Tu es ravi d’aller chez tes cousins, et je suis certain que dans une semaine tu riras bien de moi en battant le fer avec eux, pendant que je pataugerai dans le fumier des Écuries du roi !

— Dieu garde notre souverain, coupa Louise dans un sourire. Allons, les garçons, assez bavardé ! Petrolino propose que nous aidions la troupe à démonter la scène puis que nous achevions autour du feu notre dernière soirée. Il a encore quelques ballades à nous apprendre ; nous aurons de quoi chanter sur la route en attendant nos retrouvailles.

— Allons-y ! s’exclamèrent les deux pages, tout à coup apaisés par cette perspective.

Un filet de fumée s’échappait du foyer. Les braises rougeoyaient encore entre les pierres. Penché au-dessus, Angelo soufflait doucement. La nuit avait été courte mais le bon valet était, comme à son habitude, le premier levé. Gabriel regardait le ciel se teinter de jaune entre les feuilles du tilleul. Le vent s’était levé, apportant par brassées des nuages aux formes étranges. Pleuvrait-il ? L’été semblait hésitant et n’avait pas encore brûlé les herbes des talus. Le page se redressa. L’eau commençait à frémir sur le feu, dégageant une odeur amère de plantes sauvages.

— Tenez, mon maître, chuchota Angelo en tendant au jeune page un gobelet fumant.

Ce dernier le remercia et but à petites gorgées le breuvage qui acheva de le réveiller. Louise et Gaspard dormaient encore. Gabriel roula sa couverture et rejoignit Bucéphale.

— Bonjour, bonne bête, glissa-t-il tendrement en lui effleurant le chanfrein.

L’animal frotta ses naseaux humides contre la joue du garçon puis se laissa brosser. Le poil de ses flancs frémissait.

— Je vais lui dégourdir les jambes en attendant le réveil des autres, lança le page à son valet qui acquiesça d’un hochement de tête.

Gabriel aimait chevaucher au point du jour ; c’était pour lui un moment béni. Au pas de son cheval, il admirerait l’éclosion d’une fleur, s’arrêterait pour laisser passer une musaraigne et ses petits ou pour contempler la beauté d’une goutte de rosée scintillant au creux d’une feuille d’orme. Plus loin, il lâcherait la bride de Bucéphale et laisserait le vent lui battre le visage. En s’éloignant du petit campement, il songea à Petrolino et Colombine. Il avait connu plusieurs fois la douleur de la séparation. Celle de la mort de son père, irrémédiable. Puis, plus tard, celle de quitter sa mère pour rejoindre la France au service du cardinal de La Rochefoucauld, son cher parrain. Aujourd’hui, sa peine était différente : il partait le cœur riche de deux nouveaux amis. Tout à ses pensées, il était arrivé au pied de l’église. Il sauta de cheval, glissa les rênes à un anneau scellé dans l’embrasure du porche.

— Attends-moi, Bucéphale.

Gabriel poussa la porte de l’édifice, se découvrit puis s’avança dans l’allée centrale. Dans une chapelle latérale, un vieux chanoine achevait sa messe. Le garçon s’agenouilla et confia la route qu’il lui restait à parcourir. Au pied de l’autel, il déposa ses craintes. D’abord, celle des embûches du chemin. Ensuite, l’appréhension à peine avouée que faisait naître un visage plusieurs fois poursuivi, plusieurs fois échappé – visage indissociable d’un panache mauve et d’une fine moustache. Alors, le cœur délié, les épaules allégées, il sortit de l’église, enfourcha Bucéphale et le lança au grand galop sous le soleil naissant.

— Gabriel, nous te cherchions ! Nous étions sur le point de partir, et l’idée de prendre la route sans te dire au revoir nous désolait.

Les yeux de Petrolino pétillaient. Son visage avenant était encadré de larges boucles noir de jais. Sa sœur, à ses côtés, lui ressemblait étonnamment : une longue chevelure sombre et bouclée lui retombait sur les épaules. Son regard vif, aux prunelles brunes, éclairait un visage hâlé aux traits expressifs. Gabriel approchait, manifestement fourbu, sur un Bucéphale ruisselant de sueur.

— Je me suis perdu… bredouilla le garçon, confus. J’ai bien craint de passer la journée à retrouver mon chemin, mais l’idée de ne pas pouvoir vous saluer m’a donné des ailes !

Il sauta à bas de son cheval et saisit dans ses bras Petrolino et Colombine.

— Bonne route, mes amis ! Je vous souhaite de connaître à Paris tout le succès que vous méritez !

— Que Dieu te protège, toi aussi, répliquèrent le frère et la sœur sans dissimuler leur émotion.

— Gaspard, continua le page en se tournant vers son camarade, porte au roi les plus respectueux hommages de son fidèle page, et mon bon souvenir à ton père.

— Compte sur moi, repartit Gaspard en lui donnant une bonne bourrade dans le dos. Et maintenant, partons ! La prochaine halte est à plus de dix lieues, il ne faut pas tarder. Quant à toi, Angelo, prends bien soin de tes protégés ! Que le Seigneur vous garde !

Les charrettes des comédiens déjà s’ébranlaient. Petrolino et Colombine coururent pour les rejoindre. Gaspard entraîna son cheval à leur suite. Gabriel, Louise et Angelo les regardèrent s’éloigner. Quand elles eurent disparu au-delà du talus, les trois amis échangèrent un sourire de connivence puis, d’un commun accord, enfourchèrent leurs montures. Les nuages avaient passé leur chemin. Le ciel était limpide, la journée serait belle. La tristesse de la séparation s’effaçait devant l’appel de la route. Ils prirent le trot, chanson aux lèvres, et s’éloignèrent, le cœur léger.

Chapitre 2

Clermont-Ferrand, 23 juillet 1625

—Gabriel, écoute, c’est l’heure de l’Angélus !

— Mmmm ?

Les deux cousins, escortés par Angelo, avaient franchi la veille les portes de Clermont pour rejoindre une auberge que tenait une vieille connaissance du valet. En frappant à la porte de la modeste bâtisse blottie dans l’ombre de la cathédrale, les amis s’étaient aussitôt sentis comme en famille. Attablés dans la cuisine autour d’une soupe de pois et d’une tome de brebis, ils avaient rapidement oublié les fatigues du voyage. Aussi avaient-ils décidé de prolonger leur halte et de prendre une journée de repos avant de piquer vers le nord. Après une nuit paisible dans des draps fleurant bon la lavande, Louise avait été éveillée la première par les cloches voisines.

— Gabriel !

À l’appel de sa cousine, le page se retourna vers le mur et rabattit sa courtepointe jusqu’au-dessus de sa tête.

— Allons, insista Louise, entends-tu ? Les cris des marchands arrivent jusqu’ici, le marché doit déjà battre son plein !

— Je t’en conjure, Louise, je dors… Laisse-moi !

— Hé non, tu ne dors plus ! rétorqua la jeune fille taquine, en retirant les draps qui couvraient son cousin.

Le malheureux garçon s’assit, résigné.

— Drôle de vie, maugréa-t-il. Quand on peut enfin se reposer, voici qu’une importune nous tire du sommeil aux aurores… pour qu’on l’accompagne faire ses emplettes ! A-t-on jamais vu chose pareille ?

— Monsieur le page royal, auriez-vous l’obligeance de mettre votre épée et votre généreuse compagnie au service de votre humble cousine ? reprit Louise en s’inclinant profondément. Une impérieuse nécessité la pousse à devoir se rendre au marché séance tenante.

— Allons, je te pardonne, soupira Gabriel en plongeant son visage dans une bassine d’eau fraîche. Soit, je te suis.

Les deux cousins dévalèrent l’escalier en riant. Dans la cuisine, Angelo était attablé avec l’aubergiste ; les deux hommes conversaient comme de vieux amis.

— Bonjour, Angelo !

— Bonjour, mon maître. Vous êtes-vous bien reposé ?

— Parfaitement… n’était-ce un clairon qui m’a trop tôt tiré du lit ! Clairon que j’accompagne néanmoins au marché ! Te joindrais-tu à nous ?

— Nous avons encore quelques années d’aventures à nous conter, s’excusa Angelo en plantant sa fourchette dans une généreuse tranche de lard.

— La veillée d’hier soir ne vous a pas suffi ? s’amusa le page.

— En effet ! Ne traînez pas trop en chemin, ajouta-t-il, et restez sur vos gardes.

— Ne t’inquiète pas, rétorqua Gabriel en passant la main sur la garde de sa rapière. Gare à celui qui voudrait nous couper la route !

Les odeurs de viande rôtie chatouillaient les narines des badauds. Les marchands appelaient à pleine voix leurs clients : c’était à celui qui ferait les plus belles promesses. Gabriel et Louise déambulaient avec gourmandise entre les étals bien garnis. Après les longues chevauchées sur des plateaux arides, retrouver la ville et son agitation faisait naître en leur cœur une certaine excitation.

La besace garnie de salaisons, Gabriel et Louise venaient de quitter le quartier des bouchers pour rejoindre celui des drapiers : la jeune fille espérait trouver quelques galons pour compléter les achats qu’elle avait faits à Rome. Elle comptait profiter du séjour chez ses parents pour se coudre de nouvelles robes à la mode italienne. Les deux cousins jouaient des coudes au milieu d’une foule dense quand Gabriel tira prestement sa cousine par la manche. D’un geste, il la força à s’accroupir. Celle-ci, d’instinct, n’opposa pas de résistance. Le page plongea sous l’étal d’un marchand d’étoffes. Louise le suivit et se pressa contre lui. Le vert de ses prunelles était traversé d’une muette interrogation, et le garçon fut ému par son courage. Il mit un doigt sur sa bouche et rabattit devant eux la nappe qui couvrait ladesserteafin de les dissimuler. Tout autour, les bruits du marché résonnaient : cris des marchands, négociations des acheteurs, piétinements des enfants, caquètement des volailles… Au milieu de ce brouhaha, les minutes leur semblèrent interminables. Enfin, Gabriel chuchota :

— Je suis presque certain que l’on nous suivait…

— Qu’est-ce qui te fait dire cela ?

— Hier déjà, quand nous avons franchi les portes de la ville, j’ai cru reconnaître sur nos pas un homme qui soupait non loin de nous la veille dans l’auberge de Lezau. Il m’a semblé qu’il nous observait, mais j’ai craint d’être emporté par mon imagination…

— Et alors ? pressa Louise.

— Hélas, ce matin, le même homme faisait les cent pas sous nos fenêtres. Quand nous sommes sortis, je ne l’ai plus revu, mais là, j’en suis certain, je viens de l’apercevoir sur nos talons.

— Que cela peut-il être ? Es-tu sûr de ne pas faire erreur ? Qui pourrait donc nous suivre ?

— Je ne sais… mais cela m’inquiète. Fine-Moustache veut se venger, j’en ai la certitude. Aurait-il retrouvé notre trace ? Et Mendoza… Je ne serais pas étonné de découvrir qu’il possède dans tout le royaume des informateurs à sa solde. Ah, Louise, je ne suis pas tranquille !

Cette dernière fronça le minois. Gabriel, confiant dans les idées de sa cousine qui l’avait tiré plus d’une fois d’embarras, se tint coi. Enfin, le visage de la jeune fille se détendit ; ses yeux reprirent leur éclat habituel :

— Écoute, glissa-t-elle : ton lascar, s’il nous suivait bien, a dû nous dépasser et doit se demander par où nous avons disparu. Nous allons profiter de la foule. Nous ne sommes pas si loin de l’auberge ; en restant sur nos gardes nous devrions parvenir à la regagner sans être repérés.

— Pourquoi pas… mais ensuite ? Dès qu’il aura compris qu’il a perdu notre trace, il ira sagement nous attendre devant !

— Bien sûr… le plus avisé serait donc de prendre cet homme de vitesse. Nos chevaux sont dans la cour arrière qui donne vers les faubourgs. À peine arrivés, nous sauterons à cheval, et nous disparaîtrons. Si tu veux mon avis, avant que notre chaperon ait pu comprendre que nous ne sommes plus là…

Louise n’eut pas le temps de conclure :

— Tu as raison, voilà la seule chose à faire… ! Ne perdons pas un instant, suis-moi.

Gabriel tira un pan de l’étoffe qui les dissimulait et osa un regard vers l’extérieur – coup d’œil vite arrêté par les robes soyeuses de trois nobles femmes qui tergiversaient devant l’étal :

— Prenez plutôt celui-ci, le vert soutenu siéra mieux à votre teint, minaudait l’une.

— Mais ne croyez-vous pas le bleu plus élégant ? s’interrogeait l’autre.

Les deux cousins les contournèrent à quatre pattes : elles étaient tellement absorbées qu’elles ne s’aperçurent de rien. Gabriel se redressa furtivement et regarda par-dessus leurs épaules : rien ne l’alerta. Progressant courbés comme deux vieillards, le cœur battant, les deux cousins se hâtèrent de rebrousser chemin en direction de la cathédrale. À la sortie du marché, un dernier coup d’œil rassura le page : pas de trace de l’homme qui l’inquiétait.

— Courons, maintenant !

Louise s’empressa à sa suite jusqu’au tournant d’une première ruelle.

— Par là, proposa-t-elle, nous y serons plus vite !

Cavalant dans les venelles qui enserraient la cathédrale, ils eurent tôt fait de rejoindre l’auberge. Gabriel frappa vigoureusement à la porte de chêne.

— Déjà ? s’exclama l’aubergiste étonné en voyant s’engouffrer les deux cousins haletants.

— Pas un instant à perdre, s’exclama Gabriel en se tournant vers Angelo. Je te détaillerai tout en route, mais je t’en prie, fais-moi confiance ! J’ai la conviction que nous sommes suivis. Il nous faut partir au plus vite.

Angelo connaissait son maître. Aux inflexions de sa voix, il comprit qu’il devait le suivre. En un instant, il eut rassemblé le paquetage des voyageurs. L’aubergiste généreux y glissa une outre de vin, une grosse tomme de fromage et une miche de pain encore tiède. Il les accompagna jusqu’à leurs montures et prit congé, les larmes aux yeux. Les trois amis reconnaissants le saluèrent avec chaleur, sautèrent en selle et s’échappèrent par la porte basse qui fermait l’arrière de la cour.

— Je reviendrai, je te le promets, lança Angelo en disparaissant le dernier.

De retour dans sa cuisine, l’aubergiste inquiet jeta un regard vers la rue : un homme qu’il n’avait jamais vu était assis sur une borne de pierre, de l’autre côté de la chaussée – un homme à la mine sombre, en tout point semblable à la description que Gabriel en avait faite dix minutes auparavant.

— Mademoiselle Louise, Monsieur Gabriel, voulez-vous bien descendre ? cria-t-il assez fort pour être entendu de l’extérieur. Le déjeuner est prêt, ma panade va refroidir. Allons bon, jeunesse exténuée, vous aurez tout le reste de la journée pour dormir !

Dehors, l’homme avait redressé la tête. À la fin de la dernière phrase, il s’installa plus confortablement sur sa borne. Les jambes coupées par l’émotion, l’aubergiste s’assit et reprit plus bas :

— Voilà au moins quelques heures de gagnées… Avant que cet oiseau de malheur ne comprenne que ses proies se sont envolées, nos amis seront bien loin d’ici, Dieu merci !

— Gabriel, je persiste à me demander si nous ne sommes pas en train de nous égarer.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)