Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Éditions de l'Emmanuel

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

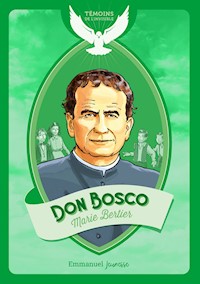

Joyeux et d’une intelligence hors du commun, Jean Bosco aimait jongler, faire des tours de magie, rire avec ses amis… mais aussi prier le chapelet et aller à la messe ! Sûr de vouloir consacrer sa vie à Dieu, il devint un prêtre exceptionnel qui se consacra à l’éducation des enfants défavorisés. Son sens de l’accueil et sa personnalité rayonnante firent de lui un pédagogue en avance sur son temps !

Cette biographie, qui se lit comme un roman, nous emmène dans l’intimité du saint patron de la jeunesse (et des prestidigitateurs !), pour qui la joie était le secret de la sainteté.

À PROPOS DE L'AUTEURE

Mère de famille passionnée d’Histoire,

Marie Bertier est aussi graphiste. Elle signe ici son premier roman à destination des jeunes.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 190

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Don Bosco

Marie Bertier

Don Bosco

Illustration couverture : © Ixène

Conception couverture : © Christophe Roger

Relecture : Le champ rond

Composition : Soft Office (38)

© Éditions Emmanuel, 2022

89, boulevard Auguste-Blanqui – 75013 Paris

www.editions-emmanuel.com

ISBN : 978-2-38433-053-9

Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, modifiée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.

Dépôt légal : 4e trimestre 2022

Chapitre 1

Premiers pas, premières grâces

Je ne me souviens pas, bien sûr, de mes premiers jours, mais maman m’a souvent raconté la joie de la famille à ma naissance. Ma vie au hameau de Murialdo commença le soir du 16 août 1815, alors que la grive se mettait à chanter. Les moissons étaient achevées depuis peu. La veille, toutes les familles des hameaux alentour s’étaient retrouvées pour la grande procession de l’Assomption, en l’honneur de la Vierge Marie. Dans le Piémont, nos familles de paysans aiment célébrer les jours de fête où s’entremêlent la piété et la joie. Le 16 août, au coucher du soleil, Antoine était parti en hâte chercher la voisine, qui avait accouru pour apporter son aide. Maman m’avait bercé, choyé, puis avait dû reprendre le labeur : nous n’étions pas riches et elle ne ménageait pas sa peine pour aider papa à faire vivre la famille.

Papa… Je lui dois mon premier souvenir : celui d’une peine immense. J’avais à peine deux ans quand il est mort, par un beau jour de mai. Il travaillait dans les champs. Un soir, après avoir longuement besogné pour trier des légumes dans une cave, il était rentré en toussant. Puis il était resté au lit – un lit auprès duquel je passais de longues heures – « mais sans faire de bruit, surtout ». Maman m’avait expliqué que le Seigneur allait peut-être venir le chercher ; alors, je guettais, me tournant vers la porte, attendant l’entrée du Bon Dieu. Un jour, mon père tant chéri dit à ma mère :

— Ayons confiance en Dieu, quoi qu’il arrive.

Puis cette dernière, en pleurant, m’expliqua :

— Tu n’as plus de papa.

Au début, je ne compris pas. Je me tenais dans la chambre, près de mon père qui était là, bien là ; et je ne voulais pas sortir ! J’étais très décidé. Puis nous priâmes au pied du lit, maman, mes frères Antoine et Joseph et moi, pour que le Seigneur l’accueille auprès de lui. Petit à petit, je compris. Nous étions un vendredi et papa, m’a-t-on dit, était heureux de rejoindre le Ciel le jour où l’on célébrait la mort de Jésus.

Peu après, le corps de mon père entra au cimetière du hameau. Maman m’y emmena souvent prier. Je cueillais des bouquets en chemin, pour fleurir sa tombe. C’est là que je compris vraiment que Jésus nous attendait au Ciel et que la vie sur la terre n’était qu’un chemin pour l’y retrouver un jour.

La vie continua sur notre colline. Maman me confia bien plus tard qu’on aurait aimé qu’elle se marie à nouveau ; elle était belle et encore jeune. Mais elle avait refusé, par fidélité pour son mari et par amour pour nous. Quelques mois après la mort de mon père, nous déménageâmes sur la colline d’en face, dans le hameau des Becchi : mes parents y avaient acheté l’année précédente une petite maison et quelques arpents de terre, avec le projet d’y installer notre famille.

Cette casetta devint mon refuge, mon port d’attache. De la cour, nous entrions dans la cuisine, pièce commune où nous partagions notre vie quotidienne, nos joies et nos peines. À côté, se trouvait l’étable où dormaient nos bœufs et notre jument, et la remise où l’on rangeait les outils. Depuis la cuisine, une échelle nous permettait, à mes frères et moi, de grimper dans notre chambre tandis que maman accédait à la sienne par un escalier extérieur. Elle dormait avec grand-mère, la maman de papa, une vieille dame qui marchait difficilement mais n’avait pas perdu sa gaieté et nous aidait autant qu’elle le pouvait.

Ce que j’aimais par-dessus tout, c’étaient nos prés, autour de la maison. Le soir, après le souper, je m’échappais et courais dans la pente, entre les arbres noueux. Au printemps, j’observais l’éclosion des bourgeons du frêne, du charme et du saule. Je comptais les feuilles qui apparaissaient et j’observais les nids où se blottissaient les oiseaux. Les soirs d’été, à l’heure où les abeilles regagnaient leur ruche, je cueillais des prunes et des pommes et je rentrais entre chien et loup partager mon butin avec mes frères.

Maman prit en main la vie de la famille, travaillant aux champs comme le faisait mon père. Antoine, mon frère aîné, ne ménageait pas sa peine à ses côtés. Il était né du premier mariage de papa avec une jeune femme morte peu après sa naissance. Je pense que son caractère, souvent difficile, était marqué par la perte de sa maman, si jeune. Joseph, qui avait deux ans de plus que moi, les aidait autant qu’il pouvait. Je les rejoignais moi aussi, selon mes forces.

Les premières années sans notre père furent rudes : le gel puis la sécheresse privèrent tout le pays de ses récoltes. Plus d’une fois, je surpris maman essuyant ses larmes dans un coin de son tablier. Un jour, ne sachant comment nous nourrir, alors qu’on ne trouvait plus l’ombre d’une graine dans les villages alentour, elle demanda de l’aide à l’un de nos voisins. À son retour, alors que la nuit tombait, j’entendis leur conversation, la faim au ventre :

— Marguerite, Marguerite !

— Matteo, tu es rentré ? As-tu pu nous rapporter quelque pain ou de la farine ?

— Hélas, me voici bredouille… j’ai marché jusqu’à Castelnuovo, mais il n’y a plus rien nulle part.

— Que faire ? Allons ! J’ai bien une idée, mais d’abord, prions !

Il ne se passait pas un matin ni un soir sans que maman nous mette à genoux à ses côtés, pour remettre notre vie entre les mains de Dieu, lui demander pardon, lui confier nos joies et nos désirs. Ce soir-là, notre mère pria les yeux fermés. Matteo était resté avec nous.

— Viens avec moi, s’exclama-t-elle à la fin de notre oraison en l’entraînant vers l’étable.

Antoine accourut pour les aider. Joseph et moi étions restés sur le seuil, comprenant que les jours prochains auraient un goût de fête comme nous n’en avions pas connu depuis longtemps : maman avait décidé de tuer le veau. La Providence ferait le reste, assura-t-elle. Le Seigneur, bienveillant et attentif à nos soucis du quotidien, continua en effet de s’occuper de nous. Dès l’année suivante les récoltes se firent meilleures.

16 septembre 1821 – Les Becchi

— Jean, Jeaaaaan… !! Hé, Jean !!

L’été de mes six ans touche à sa fin, et, ce matin, j’ai profité d’une journée radieuse pour aller ramasser du bois dans la forêt voisine en prévision de l’hiver. Affairé dans la cuisine, je nouais mes fagots en surveillant le minestrone1 qui mijotait sur le feu, quand j’entendis la voix de Joseph. Il semblait arriver en courant, mais sa voix pressée était feutrée, retenue. Passé la première surprise, je me précipitai dans la cour et m’exclamai, bien haut :

— Qu’y a-t-il donc, Joseph ?

— Chhhhut !! fit-il, apparaissant à l’angle de notre grange, l’air soucieux et un mystérieux doigt sur la bouche. Il peinait à rassembler ses mots :

— Viens voir avec moi, s’il te plaît ! Il y a un homme là-haut… près de la vigne… un homme qui se cache.

Laissant là ma besogne, je n’attendis pas un instant de plus et suivis mon grand frère en courant. Arrivés dans le pré du haut, nous longeâmes les haies pour être plus discrets. Contournant le vieux pommier, nous arriveâmes à notre vigne. Les grains y avaient doré tout l’été et attendaient une récolte imminente. Demain, ou samedi au plus tard, maman prévoyait de vendanger avec nous les précieuses grappes chargées de nectar.

Joseph me fit un signe de la main : là, dans le bosquet, un homme était tapi et observait. Allongé dans l’herbe, je rampai pour voir de plus près. L’homme avait les mains vides : ni sac, ni hotte… mais il semblait décidé à se cacher, et son visage sombre, largement masqué par son chapeau, ne m’évoquait rien qui vaille.

Rentrés discrètement à la maison, Joseph et moi attendîmes impatiemment le retour de maman et d’Antoine, partis ramasser les foins dans la vallée. Le soulagement fut grand lorsque nous entendîmes les sabots de la jument claquer à l’angle de la cour !

À peine mise au courant, maman échafauda vite un plan. La nuit tombait, le voleur après avoir repéré les lieux cet après-midi profiterait certainement de l’obscurité pour commettre son méfait. La lune n’était pas encore pleine, mais suffisamment pour nous guider. Nous nous cacherions derrière les ceps pour le surprendre.

Le dîner avalé à la hâte, nous partîmes en file indienne, silencieux et excités. Mon sang bouillait dans mes veines et je me sentais prêt à abattre sur le malfrat mes petits poings musclés, tendus par l’aventure. J’admirais ma mère, à laquelle il fallait bien du courage pour braver le danger, comme l’aurait fait mon père… Papa… à cette pensée, mon cœur se serra ; mais déjà, nous arrivions à la vigne.

Installés tous les quatre, blottis entre les pieds de vigne, nous étions dissimulés par les larges feuilles dentelées. Antoine, muni d’un gourdin, se tenait devant avec maman. À l’arrière, armés de cisailles et de pelles, Joseph et moi retenions notre souffle. Une heure est passée… Une silhouette effilée s’approcha, silencieuse : c’était notre homme ! Il coupa une première grappe et la mit dans son panier. Nous étions prêts à nous jeter sur lui, mais notre mère nous retint : elle voulait le surprendre en flagrant délit. Quelques minutes plus tard, elle s’approcha de lui et l’interpela vivement. Devant une simple femme, le maraudeur ne se laissa pas désarmer et se redressa en bombant le torse.

— Au voleur, au voleur ! s’écria alors maman.

À ce signal, nous bondîmes, criant et battant de toutes nos forces nos instruments les uns contre les autres. Effrayé par ce vacarme, le brigand s’enfuit à toutes jambes, nous laissant en souvenir son panier bien garni. Le cœur mêlé de frayeur et de joie, nous éclatâmes de rire.

— Perdre notre récolte aurait été une vive contrariété, conclut maman, et je suis heureuse que nous l’ayons sauvée ensemble ; mais souvenez-vous, mes garçons, que renoncer à notre raisin, et même toutes nos terres, m’attristerait bien moins que de voir vos âmes se perdre.

Alors que nous gambadions sur le chemin de retour, maman nous détailla ses paroles. Je comprenais peu à peu combien il était important de laisser Dieu prendre la première place dans mon cœur.

27 septembre 1821 – Les Becchi

Aujourd’hui, notre mère nous a appris au retour du marché que notre voleur – qui n’en était pas à son coup d’essai – a été arrêté et emprisonné. Cela, il faut le reconnaître, nous a beaucoup soulagés.

30 mars 1822

— Joseph, j’entends maman qui rentre du marché ! allons-y !

Nous avions bien travaillé aujourd’hui et attendions paisiblement sur nos paillasses la fin de l’averse et le retour de notre mère, en jouant aux osselets. Au premier bruit annonçant son arrivée, Joseph dégringola l’échelle de notre chambre et je le suivis en hâte. Maman, ruisselante de pluie, étendit son foulard devant la cheminée, puis déposa son panier sur la table. Malgré le mauvais temps, elle avait vendu tous ses œufs et il ne lui restait qu’un fromage qui ferait notre joie pour la fin de la semaine. Elle s’enquit de notre journée, puis, satisfaite, tira d’un petit sac les pains bénis qu’elle ne manque jamais de nous rapporter.

— J’ai réfléchi en chemin, mes chéris. Il ne reste que dix jours jusqu’à Pâques ; j’emmène Joseph lundi prochain se confesser à Murialdo. Jean, cette année, tu viendras avec nous.

— Me confesser, maman ?!

Je vois ma mère et mes frères s’en aller régulièrement au confessionnal, mais cela me semble encore quelque chose d’obscur. L’heure est pourtant venue que je les rejoigne.

Déjà, dans la journée, dès que nous nous disputons mes frères et moi, Maman nous apprend à nous demander pardon. Je m’emporte facilement, mais jamais je ne pourrais m’endormir sans m’être réconcilié avec ceux que j’aime. Le soir, à la prière, nous commençons toujours par demander pardon au Seigneur.

— Il est si bon, il n’attend que cela pour se réconcilier avec nous, nous explique notre mère.

Tant et si bien que je n’ai jamais eu peur de Dieu, alors que pour nombre de mes camarades, il est une espèce de juge effrayant, d’une sorte que jamais je n’aurais pu aimer !

Peu à peu, chaque soir, maman m’aidera à préparer mon cœur, à y déceler ce qui peine Dieu et me sépare de lui.

1er avril 1822 – Lundi saint

Ce matin, mon cœur était prêt ! Nous partîmes au petit jour à Murialdo. La pluie était tombée toute la nuit et avait laissé dans l’air une délicieuse odeur de foin mouillée. Nous marchâmes d’un bon pas et bientôt le clocher de l’église apparut au détour du chemin. Notre mère se confessa la première, puis m’accompagna jusqu’au curé :

— Même votre petit ! Mais, madame Bosco, vous n’y pensez pas, il est trop jeune !

— J’aurai sept ans à l’Assomption, rétorquai-je promptement.

— Il me semble qu’il est bien disposé, renchérit doucement ma mère. Jugez-en donc vous-même, s’il vous plaît.

C’est ainsi qu’aujourd’hui, au premier jour de la Semaine sainte, dans ma septième année, je me suis confessé pour la première fois. Et désormais, chaque mois, je me joindrai au reste de la famille qui va déposer à Murialdo tous ses péchés, pour revenir aux Becchi l’âme légère et le cœur réconcilié avec mon Seigneur, empli de forces pour ne plus recommencer.

16 mai 1823

Aujourd’hui, le soleil s’est levé radieux et je me suis échappé pour rejoindre mes camarades. Maman travaille beaucoup et n’a guère le temps de s’occuper de nous les jours de semaine. Comme j’aime courir dans les bois avec mes amis ! Ce matin, nous avons fait des embuscades dans le petit bosquet derrière la ferme Biglione et je me suis pris dans les ronces en tentant d’échapper à mes adversaires. Mes habits se sont déchirés et je suis rentré à la maison bien dépité. Ma pauvre maman, qui se donne tant de peine pour pouvoir nous vêtir, était bien en colère :

— Tu ne retourneras plus jouer avec ces garnements, Jean. Désormais, quand tu ne seras pas aux champs, tu resteras à la maison.

— Oh maman, ai-je rétorqué en me serrant contre elle, je te demande pardon. Mais tu sais, quand je suis avec eux, ils se battent moins. Et ils ne prononcent plus tous ces mots terribles qui offensent tant notre Seigneur.

Et c’est vrai. J’aime beaucoup jouer avec les garçons de mon âge, et je fais tout pour que nos jeux soient paisibles. Maman a tant à cœur de nous aider à bien choisir nos amis. Ceux avec lesquels je me suis battu ne sont pas de mauvaises fréquentations, mais simplement des gaillards vifs comme moi, parfois plus prompts à réagir qu’à réfléchir… Jamais je n’oserais passer mes journées avec ceux du hameau qui médisent, chapardent ou jurent contre Dieu. Cela, je l’ai compris, n’offenserait pas seulement ma mère, mais salirait surtout mon âme, que je m’efforce de tenir aussi belle que possible pour notre Créateur.

18 avril 1824

Un nouveau printemps s’épanouit aux Becchi. Je deviens grand et fort : cet été, j’aurai neuf ans ! Ce matin, comme j’étais heureux ! Maman avait promis de m’emmener à la foire de Castelnuovo. J’avais enfilé ma chemise blanche et ma plus belle culotte. J’étais prêt bien avant le lever du soleil. Étendu sur ma paillasse de feuilles de maïs, j’écoutais le chant du coq – ce même coq enroué mais inépuisable qui chantait déjà le matin de ma naissance. Soudain, les charnières grincèrent et la trappe se souleva : maman venait me chercher. Elle était tout enveloppée d’une délicieuse odeur de pain et fourra dans ma main une miche chaude et croustillante ; elle s’était levée tôt, elle aussi.

Sur le chemin bordé de jonquilles, deux moineaux nous suivirent quelque temps, becquetant les miettes que nous laissions tomber.

La marche fut longue, mes pieds étaient douloureux, cependant je suis endurant. Je ne dis rien de ma fatigue et je l’offris à Dieu, comme maman nous l’avait appris. Au loin, nous entendions déjà la musique et le brouhaha de la foire. Mon cœur redoubla de battements dans ma poitrine !

En arrivant, ma mère rejoignit ses amies ; ensemble, elles allèrent chercher des napperons en dentelle pour l’autel de la Vierge et des brins de laine pour broder ou repriser. Je lâchai sa main et me faufilai parmi la foule jusqu’aux saltimbanques. Quelle joie ! Je retrouvai Luigi, qui avait tendu une corde entre deux arbres. Il serrait contre lui une longue canne de roseau et dansait sur le fil, plus gracieux qu’une hirondelle.

La foule applaudit longuement à la fin de son numéro. Chacun déposa une pièce, puis repartit vaquer à ses emplettes. Pour ma part, je ne pouvais plus détacher mes yeux du jeune homme jovial et musclé qui forçait mon admiration.

— Eh, Jean, veux-tu essayer ?! me lança l’athlète d’un ton enjoué.

Si je voulais ? Bien sûr, je l’espérais de tout mon cœur ! Depuis quelque temps déjà, en cachette, je m’entraîne à refaire les tours des saltimbanques. Je m’installe dans le pré derrière la maison, au-delà des pommiers, quand mes frères sont encore aux champs. J’ai fabriqué cinq balles, dans des boyaux de vache que j’ai remplis de sable. Je sais déjà jongler et, depuis peu, je parviens à marcher sur les mains. Mais danser sur la corde, j’en rêvais !

D’un bond, Luigi m’attrapa par la taille, me campa devant lui sur le fil et me fourra entre les mains son balancier de funambule.

— Regarde loin devant. Là… avance un peu les bras. Comme ça… Ne reste pas immobile. Plus souple, ton buste, plus souple, madre !

La première tentative s’acheva dans une explosion de rires. Je roulai au sol, entraînant Luigi qui se redressa aussitôt, plus agile qu’un chat.

— Vas-y seul, maintenant, petit !

Dans les yeux du bateleur, je lus une grande confiance, et son regard me porta aussi bien que mes muscles. La deuxième tentative ne fut guère plus brillante, mais la troisième un peu meilleure.

La foire battait son plein désormais. À chacun de ses entractes, Luigi me faisait signe et je m’entraînais, guidé par ses conseils attentifs. À la fin de la journée, plus fier qu’un athlète de la foire de Turin, je pus saluer mon premier public – maman et Luigi – après avoir traversé seul toute la longueur de corde !

Sur le chemin du retour, alors que le jour baissait et que nous hâtions le pas, ma mère me sembla mystérieuse. À la fin de notre chapelet, elle s’arrêta un instant, puis saisit dans son sac un petit objet qu’elle me tendit, avant de reprendre la marche.

— Mon Jean, ce petit livre est pour toi.

— Un livre ?! Oh, maman !! Mais… comment saurais-je lire ?

— J’ai réfléchi, mon grand. Tu aimes prier, tu es sérieux ; tu auras neuf ans cet été. Étudier te ferait du bien. Dès la fin de la saison, après la moisson, j’irai trouver le curé de Capriglio, Don Lucqua. Il t’aidera.

Mon cœur bondit de joie dans ma poitrine. Étudier, savoir lire ! Un rêve que jamais je n’aurais osé formuler ! Soudain, une inquiétude me saisit :

— Mais Antoine, maman ?

Antoine, mon frère aîné, est un garçon de labeur. Depuis la mort de papa, il est l’homme de la maison et un homme pour lequel la vie des champs et son rude travail sont tout. Il est parfois dur et je crains la vivacité de ses réactions.

— Pour l’instant, ne lui en dis rien, me rassura maman. Je veillerai.

1. Soupe de légumes et pâtes traditionnelle en Italie.

Chapitre 2

En équilibre pour Jésus

20 octobre 1824 – Les Becchi

Jamais un été n’est passé aussi vite. Les foins, la moisson, mes neuf ans, les vendanges… tout cela s’est enchaîné en un éclair : la perspective de pouvoir étudier, apprendre à lire, a animé chacune de mes pensées. Cette année, Joseph a rejoint aux champs notre frère aîné. Quant à moi, j’ai passé la belle saison au pâturage, avec notre bon chien et nos bêtes.

Bien sûr, cela n’a pas toujours été simple. Antoine, qui a maintenant seize ans, est un garçon tout en muscles, qui semble avoir beaucoup de peine à me supporter. La moindre contrariété peut l’entraîner dans de vives colères. Plusieurs fois, en rentrant des champs, il m’a surpris à l’entraînement, au milieu de nos vaches : depuis mes premiers essais de voltige avec le bateleur Luigi, j’ai bien progressé ! Dès que j’ai un peu de temps, je tends ma corde entre deux arbres et je m’exerce. Cela a le don de le mettre dans des rages qui m’effraient :

— La maison a besoin de paysans, pas de saltimbanques ! s’écrie-t-il de sa voix rauque, alors que j’esquive tant bien que mal ses taloches.

D’autres fois, c’est de me voir avec le livre que m’a offert maman qui lui fait perdre patience. Joseph, qui est allé à l’école l’hiver dernier, m’a expliqué quelques rudiments de lecture et je m’entraîne à déchiffrer, en rêvant aux jours proches où je pourrai lire pour de bon.

Heureusement, les bons moments passés aux champs ont compensé ces tracas. Souvent, j’ai retrouvé les autres bergers des Becchi. Ensemble, nous récitions le chapelet, puis jouions joyeusement, avant de goûter et de finir la journée en chantant l’Angelus.

Voilà comment se sont déroulés ces quelques mois et, déjà, la rentrée ! Mes affaires sont prêtes, je m’empresse de m’enrouler dans ma couverture pour ma dernière nuit d’ignorance ! Demain, je pars de bonne heure pour l’école d’hiver de don Lucqua, à Capriglio. J’ai hâte !

22 novembre 1824 – Capriglio