Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

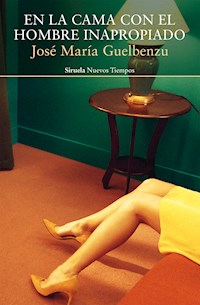

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

«Guelbenzu saca de paseo un montón de recursos lúdicos, paródicos y mágicos. Y el resultado es tan divertido como pretende». NADAL SUAU, El CulturalUna malcasada de provincias, ingenua, romántica y soñadora decide echar a perder su vida y su matrimonio tradicional justo cuando España pasa de la aurea mediocritas del nacionalcatolicismo a las libertades que abren las costumbres y las mentes de los españoles. Los errores, tropiezos y fracasos se entremezclan con las alegrías del cuerpo y la naturalidad con que capea vientos y mareas que la llevan sin rumbo aparente de una cama a otra. Pero la naturaleza es sabia con las almas auténticas, y como en ella la ingenuidad es fortaleza, atraviesa los perversos ardides con que los hombres la consiguen como el rayo de sol atraviesa el cristal de la nobleza de su alma: sin romperla ni mancharla. Su esencial rectitud se bate cuerpo a cuerpo (y nunca mejor empleada esta expresión) con amigos y enemigos. La nueva novela de José María Guelbenzu, una figura imprescindible de la literatura contemporánea en castellano, vuelve a arriesgar con una propuesta de «novela del disparate» en este divertidísimo roman à clef en el mejor estilo de su autor: una certera sátira de los usos y costumbres en el efervescente Madrid de los ochenta protagonizada por una inolvidable Justine de provincias.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 410

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

En cubierta: fotografía de Ulas¸ Kesebir & Merve Türkan / Stocksy United

Diseño gráfico: Ediciones Siruela

© José María Guelbenzu, 2020

Autor representado por Casanovas & Lynch Literary Agency, S. L.

© Ediciones Siruela, S. A., 2020

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-18245-37-4

Conversión a formato digital: María Belloso

Índice

CERO

UNO

DOS

TRES

CUATRO

Nota final

La decisión la atravesaba con sus rayos, como el sol un cuerpo transparente.

ROBERT WALSER

CERO

El día que cumplió cuarenta años, María del Alma decidió echar a perder su vida. Había sido una hija ejemplar en un hogar modesto de una pequeña localidad española del sur, cercana a Jerez de la Frontera, aunque había nacido en 1941 en un pequeño pueblo de la provincia de Ciudad Real. Había sido hasta ese momento una mujer ordenada, de acendrada formación cristiana en origen, además de una aplicada estudiante primero y una buena trabajadora después; a la edad de dieciocho años, empujada por su madre y por su propia inocencia, contrajo matrimonio con un hombre de la localidad, diez años mayor que ella, y se convirtió en una esposa competente y fiel, una madre entregada, y, por fin, por uno de esos giros inesperados de la vida, en la separada honesta y consecuente, pero temerosa, del comienzo de esta narración. Había sido, hasta el año 1981, una mujer de costumbres sencillas, apegada a su madre. Era ingenua, cándida, voluntariosa y sumisa, mas la vida en el país en general evolucionaba implacablemente y de modo acelerado tras la muerte del dictador. Hasta en su recóndito domicilio, la infeliz casada empezó a vislumbrar otra forma de vida de la que todo el mundo hablaba: la democracia, que unos celebraban jubilosos y otros denostaban ofendidos. La de María, en medio de este terremoto nacional, era una vida que su amiga Amalita, de costumbres más que liberales, se había propuesto sacar del rancio e intolerante modo antiguo lleno de remilgos y prohibiciones en que vivía para acercarlo a la modernidad que los nuevos tiempos proponían rampante. Pero retrocedamos, porque el antedicho es un retrato sin fisuras y la vida una contradicción permanente y llena de grietas.

La madre de María, llamada Avelina, era una manchega rubicunda de grandes pechos y amplias caderas, una mujer sin más prendas que las que le otorgara la naturaleza ni otra fortuna que su propia voluntad de vivir. Nacida en 1921, conoció el hambre en toda su crudeza y no aprendió a leer y escribir hasta muchos años después. Su destino tendría que haber sido el propio de una niña enclenque y mal alimentada, mas, por razones que nadie se explica, las estrictas sopas de triste contenido, cocinadas una y otra vez con el mismo hueso, y las gachas manchegas desarrollaron en la muchacha un cuerpo de buen ver que le valió el interés de algunos mozos vueltos de una guerra civil iniciada con un cruento golpe de Estado, guerra fratricida que asoló y convirtió el país en un cementerio. Un señor de la comarca del bando de los vencedores la quiso para sí, comprando con un magro auxilio la conformidad de los padres de la desdichada joven, lo que no era de desdeñar en aquellos tiempos de hambruna nacional. Era el año de 1939 y cumplía dieciocho años. Los padres de la criatura ejercieron de criados para todo del señor mientras el señor se solazaba con Avelina, aunque la tratara como a una criada más, sin otro miramiento y sin poner en valor la disposición de la chica. Si en el pueblo se murmuró, no lo sabemos, mas lo suponemos. En todo caso, no está de más señalar que ella siempre contó con la simpatía de la diminuta maestra del lugar, quien le enseñó las primeras letras y a la que un día reencontraría en la población del sur de España a la que acabó huyendo, bien distante para bien de la que sería su hija, la figura principal de nuestro relato. Cuando cumplió los veinte años de edad dio a luz una niña concebida del señor a la que puso el nombre genérico de María, sin especificar una virgen concreta para no comprometer a ninguna y por respeto, ya que se encontraba moralmente en precario gracias a aquella pecaminosa relación. El cura, un zopenco que atendía varias parroquias a lomos de mula, ante semejante amancebamiento descarado y con una hija del pecado por medio, puso el grito en el cielo, hasta que el señor se encerró a hablar con él y de resultas de este conchabeo se hicieron unos discretos arreglos en la iglesia del pueblo donde oficiaba, engordó la bolsa del párroco disperso e itinerante y al final todo continuó como venía siendo.

Quiso el azar que el mencionado señor del lugar, llamado Villarriba de Abajo, empezara a viajar cada vez más a menudo a la capital, Madrid, y en uno de esos viajes le echó el ojo a la hija de un camisa vieja, una señorita pindonga con ínfulas de marquesa y educada en las Esclavas del Sagrado Corazón, y se casó con ella y con la convicción añadida de poner un pie en la exclusiva, grosera, inculta y despiadada sociedad franquista madrileña. Con este acontecimiento, la suerte (si es que en tal oprobio había suerte alguna) de la amancebada cambió de rumbo. Alejado pronto el señor de sus propiedades para establecer su domicilio principal en Madrid en beneficio del alza social, Avelina perdió toda esperanza de medrar en el pueblo donde se la trataba con el debido desprecio y la maldad natural de los vecinos y un día subió a una camioneta que la llevaría a Ciudad Real, desde donde prosiguió viaje en un destartalado autobús rumbo al sur y acabó con su hija, sus huesos y su voluntad de salir adelante en la casa de una parienta lejana de su madre que vio el cielo abierto para practicar la esclavitud con ella, ganando a la vez fama de caritativa y acogedora al dar cobijo a la descarriada y a la hija de su pecado.

Avelina no dejó de llamar la atención de la nueva vecindad por su físico tentador y por su sencillez. Los hombres la miraban con interés, de lo que ella era perfectamente consciente, pero no estaba dispuesta a repetir la experiencia anterior y sólo cuando hubo valorado entre aquellos rústicos al que le pareció más manejable se dejó querer hasta que el hombre, perdida la cabeza por ella, le propuso matrimonio.

Y de esta manera consiguió un marido para sí y un padre para su hija, casa y ropa decente, un asiento en aquella pequeña sociedad rural para ella, un colegio cristiano para la niña y un hogar donde reinar a sus anchas. La rueda de la vida, que tan caprichosamente gira en una u otra dirección, encaminó a las dos mujeres hacia la redención en el caso de Avelina y a una mal calculada estrategia matrimonial en el caso de María del Alma, como se verá más adelante.

Se dice que la necesidad aguza el ingenio y el hambre había sido para Avelina la mayor necesidad; pero ahora, casada, la tal necesidad tomó nuevo rumbo. Su recién estrenado marido era un empleado de una de las bodegas más acreditadas de Jerez, un buenazo que le pareció caído del cielo, que la trató con respeto, un hombre fiel al que ella dejó sentirse como el rey de la creación mientras afinaba los resortes de poder que le concedía su condición femenina. Había descubierto el valor del ejercicio de la astucia bajo una apariencia modosa. Si esta modalidad es congénita al espíritu femenino o no, es cosa que dejamos a quien se considere competente para juzgarlo, pero así se desenvolvió Avelina en el hogar y así lo cuento. Ella se ocupó de extraer del carácter anodino de su marido el empuje necesario para que progresara en la empresa vinícola que les daba de comer, pues aún no era época de que una mujer se tornara independiente y luchase por la igualdad de derechos y oportunidades, algo que sólo empezaba a tomar cuerpo en ciudades como Madrid o Barcelona y en alguna que otra capital de provincia. A la antigua usanza, pues, adulando y empujando y apelando a su orgullo, logró elevar a su hombre hasta las cercanías de la dirección, lo que redundó en una desahogada posición económica. El buen marido se fue creciendo, redobló su entrega a la empresa y acabó dedicado a la misma con tal entusiasmo que un día se le paró el corazón. Para entonces Avelina y él ya habían reunido un modesto capitalito, que ella heredó satisfactoriamente. Si a esto añadimos las relaciones que la reciente viuda había establecido con otras señoras de la burguesía jerezana procedente del bando vencedor en la Guerra Civil, puede decirse que acabó por encontrar un hueco definitivo en la sociedad biempensante del lugar, ajena por completo a la asendereada historia de Avelina y María. No mucho más tarde, cumplido el luto, un caballero deteriorado y necesitado de cuidados se puso a tiro y como Avelina no se detenía ante ninguna oportunidad, el nuevo idilio con el tal caballero sureño, un militar retirado, viudo y sin hijos, desembocó en boda. Por la condición de militar de su marido y las influencias convenientes del rango más su propia astucia y tenacidad obtuvo la concesión de un estanco en el mismo Jerez, adonde se había trasladado a vivir, pues allí tenía su domicilio este caballero y así podemos decir que se despejó su futuro para siempre. Al militar sólo tenía que dejarlo volar al casino con sus amigotes, tenerle la mesa puesta, acompañarlo los domingos a misa de doce con la niña y regresar a casa como una familia respetable con una docena de churros para el desayuno atados con un junquillo. Lo que parecía no ya difícil, sino impensable, esto es, salir de aquel poblacho manchego donde naciera y llegar a frecuentar el provinciano círculo religioso-burgués de la ciudad y hacer las estaciones con mantilla en Semana Santa, sucedió.

Pero aún es más difícil contestar a la siguiente pregunta: ¿cómo pudo emerger de aquella situación una mujer tan estricta, cabal, entregada y ensoñadora como su hija María del Alma (llamada así, recordemos, por ser una María de virgen inconcreta)? Nadie lo sabe, pero la escondida verdad era que Avelina, que ya se había hecho por su cuenta con una idea del mundo, bien que a escala provincial, decidió educar a su hija para el matrimonio con la sana intención de que no tuviera opción de repetir la azarosa y desdichada experiencia materna. Lo cierto y verdad es que la hizo cursar estudios con unas monjas que le dejaron el cerebro inerme y le hicieron concebir una realidad imaginaria y feliz que no se parecía en nada a la que le aguardaba de puertas afuera del colegio. La pobre niña fue cursando el bachillerato con excelentes notas porque era muy aplicada y tesonera (en esto salía a la madre) y también convertida en una lectora empedernida de novelas de amor (ése fue su mayor acto de rebeldía: dejar las vidas de santos y santas por esa clase de literatura). Tras un intento de hacerse monja que su madre cercenó con decisión y la niña acató sin rechistar, actitud que iba a acabar siendo su personal manera de integrarse en la sociedad, María terminó el bachillerato y tuvo que enfrentarse a su futuro sin armas que la ayudaran a decidirlo, por lo cual fue su madre quien la sentó a la mesa de la cocina y procedió a explicarle en qué consistía ser una buena esposa y ama de casa. En el último curso, perversamente aleccionada por su profesor de Literatura, tuvo que hacer un trabajo sobre El licenciado Vidriera, la conocida novela ejemplar de Miguel de Cervantes, gracias al cual concibió un respeto reverencial por las palabras y los diccionarios y se animó a leer, con gran esfuerzo y algo de aburrimiento, todo hay que decirlo, la primera parte del Quijote. Su legendaria timidez inicial, potenciada por su ya evidente esplendidez de hembra, hizo estragos entre los estudiantes que, sin embargo, se fueron llevando calabazas en fila india en su afán por conducirla a la perdición. En cambio, fue su profesor de Literatura y director del trabajo de fin de curso, una buena pieza que trató de sacar partido de la manifiesta fascinación por la figura de Vidriera (y, de la mano del tal Vidriera, por el fundador de la novela moderna), y estuvo a punto de perder la virginidad en las garras de aquel educador y funcionario del Ministerio de Educación al que no se le ocurrió mejor modo de intentar seducir a su atractiva e ingenua alumna. Rescatada por el vigoroso realismo de su madre, que le hizo comprender el riesgo que corría si se limitaba a pensar por su cuenta, encontró su primer trabajo en la empresa comercializadora de vinos generosos donde trabajara el primer marido de Avelina, su padrastro fallecido, y lo consiguió por su propio esfuerzo y con todo mérito. De hecho, podía considerarse un tanto extravagante para una preciosa bachiller acabar en la sección de contabilidad de una empresa en vez de salir al mercado de las bellezas locales con fines matrimoniales.

Avelina había educado a su hija de forma arteramente intencionada y buscando su bien, para el matrimonio, el hogar y el cuidado de los hijos, pero sin calcular que, como todo en esta vida, los tiempos cambiarían alguna vez con la caída del régimen, que no presentaba trazas de hacerlo, pero que, más tarde, entrados en los setenta, empezó a dar muestras de descomposición. Mientras esto llegaba a suceder (y nadie contaba con ello, cansados de una espera que se parecía a la del santo advenimiento) lo cierto es que Avelina consiguió modelar a una perfecta y vistosa damita social dispuesta al sacrificio. Al mismo tiempo, unos compañeros de clase, alentados por la retórica de cierto profesor andalucista rival del siniestro director del trabajo de María, la persiguieronpor empeñarse en pronunciar su idioma materno a la castellana y no a la andaluza, calamidad que para ella no fue la última y suceso que acabó por despertar rumores entre las mujeres del vecindario, y alguna, envidiosa, comentó ante su madre: «Y, además, con esas piernas que tiene la criatura, ¿para qué se desvive estudiando?», opinión que su ya voluminosa madre tomó como una positiva confirmación del resultado de sus propios desvelos por casar a la niña. Ante la inminencia de los años sesenta, la madre consideró llegado el momento de buscar marido a la criatura para asegurar la cabal inocencia de la niña, alejar toda ocasión de perder la virginidad con cualquier estudiantillo advenedizo y evitar que se viese expuesta a pasar por los sofocos y desprecios que había vivido ella, y dio en animarla a crear su propia familia. Total que, ni corta ni perezosa, se puso a buscar un hombre con posibles o al menos con un futuro por delante para una muchacha educada, limpia y voluntariosa cuyo único pecado literario bien podía esconderse sin reparo.

Y como el hombre propone (la mujer en este caso) y Dios dispone, fue un ejecutivo aún joven, guaperas y cursi, de la empresa vinícola que comercializaba los productos de la empresa productora de vinos generosos en la que la chica trabajaba y con el que María venía intimando ingenuamente por cercanía profesional, el que se llevó el gato al agua y disfrutó del cariño de la criatura con todo el respeto y el provecho que se esperaba de un presumible caballero. Lo disfrutó sólo él, por la fidelidad debida y porque María del Alma, además de religiosa e inclinada a practicar la moral tradicional del ya medio caduco nacionalcatolicismo, tenía buen carácter y, lo que es peor, tuvo muy buen conformar en lo que duró el matrimonio, donde le faltó poco para desaparecer engullida por el sumidero de la rutina. Pero un día de confesiones familiares desgarradoras la devolvió al mundo real, pues descubrió su verdadero origen, la odisea de su madre para alcanzar la posición social que ocupaban, y, tras superar la inevitable caída del guindo y salirle de adentro la hembra española que llevaba en su interior, encendió su orgullo y se convirtió en una mujer hecha y derecha. Ya no hubo manera de eludir la realidad y empezó a pensar por su cuenta e incluso a dudar por su cuenta. ¡También ella tenía derecho a decidir su vida, a disfrutar con arreglo a lo que le pedían el alma y el cuerpo y a dejar de ser tanto la sombra del hombre elegido como el solo recipiente de sus envites amorosos! Sólo le faltaba coraje para dar un salto adelante y esta idea se le acomodó en el cerebro de manera definitiva. En cuanto al marido, al que le había dado por achularse y engordar como era costumbre consecuente con el ambiente provinciano que respiraban sin perder la conciencia de mando absoluto e incontestable, pudo ir viendo cómo poco a poco, paso a paso, la encantadora esposa y madre de un hijo adorado que lo tenía en palmitas empezaba a marcar distancias y a abrir sus bellos ojos a la vida real y acariciar decisiones. Asuntos simples de inicio (el egoísmo de su marido, la tripa de su marido, la mentalidad nacional de su marido...). Simples, sí, pero rumiados insistentemente en silencio y que acabaron por empujarla a la acción.

En consecuencia, se encomendó a sí misma y, aunque con temor y vértigo, empezó a hacer valer su iniciativa con la inquieta y dudosa complacencia de la madre, que no vio venir la que se avecinaba, aunque tampoco dejó de sospecharlo porque ya tenía calado al marido y sabía muy bien, con esa intuición constitutiva de las madres, que el matrimonio hacía aguas por todas partes. El marido, apoltronado ya a esas alturas de la convivencia familiar y también enseñoritado, en cuanto se percató del modesto grado de independencia de su esposa se lo tomó por la tremenda y María, que al fin dejó escapar su personalidad, porque de casta le venía al galgo, le dio cumplida respuesta. En un arranque de dignidad, aquella alma cándida, carne de cañón durante tanto tiempo, sometida al capricho de un tarugo (porque las monjas y el ambiente le habían enseñado a lamerse las heridas y despojado del uso de la inteligencia y la voluntad, como ya se ha dicho), puso al marido en la calle poco antes del comienzo de este relato, después de algunas escenas que no dejaron de escandalizar a un vecindario tan hipócrita e insensible como lo era el propio marido. Ya ni el hijo habido en común pudo detenerla y como entretanto el tarugo había intimado con una joven locatis de buena familia y costumbres ligeras, María, tras debatirse en el debido sentimiento de culpa por la ruptura, el natural vacío que la seguiría y la incertidumbre y el desamparo de verse sola, sacó a relucir su voluntad de no retroceder y contraatacó hasta que el contrario depuso su chulería, se batió en retirada y ella encontró al fin el valor de plantarlo de una vez por todas, en un alarde de autoafirmación.

En todo momento tuvo a su lado a una amiga ligera de cascos que la animó sin descanso; y así fue como se encontró celebrando su cuarenta cumpleaños en un hotel de Madrid, adonde se había desplazado con Amalita, la amiga de referencia, habiendo dejado contenta, pero con pesar de madre, a su único hijo en las manos compartidas de la abuela Avelina y de su ex marido. Éste, que no tenía agallas para hacer frente a su suegra, probó a reclamar al chico utilizando ante el juez un tan escandaloso tono de protesta y una tan excedida muestra de aflicción durante el proceso de separación conyugal que todo el mundo, incluido el juez, dedujo que se quedaba encantado con un acuerdo pactado semejante a lo que hoy se conoce como custodia compartida, que le libraba de tener que ejercer de padre cotidiano. El acuerdo incluía la domiciliación legal del chico en casa de la abuela, pues el marido vendió por su cuenta y con malas artes el domicilio conyugal a las primeras de cambio de que en un primer momento lo expulsara su esposa. María del Alma, ya bien escarmentada a estas alturas, insistió siempre en que la protesta de su marido reclamando la custodia compartida era de boquilla, que tenía ver con el qué dirán que otra cosa. Él —María lo caló enseguida— quería quitarse al niño de encima para poder hacer su vida con toda libertad y sin testigos. Así las cosas, el niño entendió enseguida que se le abrían tres entradas de dinero procedentes de la triple atención a la que quedaba sujeto: madre (por amor y tradición), padre (por mala conciencia) y abuela (por matriarcado). Ante tal panorama, no dudó en aceptar el domicilio de la abuela y su militar como centro de operaciones. Entonces, despejado el problema familiar, fue cuando María aceptó la propuesta de su amiga de viajar a Madrid mientras su ex invertía el dinero obtenido por la venta del domicilio conyugal en un piso en el que instaló su picadero personal. María, todavía bajo los efectos de un resto de pacatería, aceptó una solución en la que el ex se llevaba la parte del león ante la desesperación de su madre.

—Mira, mamá, no tengo ganas de discutir ahora que me lo he quitado de encima. Además, el piso lo pagó él.

—¿Y los gananciales, niña? ¡Los gananciales! —protestaba Avelina, inconsolable.

En fin, superados todos los trámites, oficiales y extraoficiales, más los emocionales cargados de improperios y reproches y alguna que otra lágrima de impotencia, María del Alma se plantó ante sí misma y se dispuso a empezar de nuevo, asesorada por su amiga Amalita. Amalita Muscaria era, según su madre, una amiga venenosa para María del Alma; pertenecía a una de las mejores familias de la localidad, los Muscaria. Tras coincidir en una cata con María, Amalita sintió una irresistible simpatía por aquella chica inocente y naturalmente modesta, pero animosa y sincera a la vez: todo lo contrario de ella misma. Al enterarse de que era casada y conocer a su marido, de inmediato cobró un desprecio cósmico por aquel cabestro engominado. Amalita, al contrario que su nueva amiga, ya desde su adolescencia demostró ser alegre y loca por demás. Tenía la vida asegurada a todo riesgo gracias a la fortuna familiar. Viajó al extranjero, se casó, se divorció, volvió al extranjero y regresó más alegre y loca que la vez anterior. Le gustaban los hombres siempre que tuvieran buen porte y una buena cuenta corriente en el banco. O sea: ella era lo que María del Alma necesitaba para soltarse el pelo y cambiar de aires, como le recomendó alguna que otra amiga compasiva viéndola consumirse de indecisión mientras buscaba un nuevo trabajo para terminar de borrar de su vida al ejecutivo y padre de su hijo, dado que ambos trabajaban en la misma empresa. Lo que le fascinó de su nueva amiga y protegida fue su alma de romántica empedernida cargada de sueños de amor y timidez allí donde una cruda realidad era cuanto la rodeaba. Amalita intuyó enseguida que su fuerza interior podía con todo en tanto su imaginación pudiera vagar por los reinos de la emoción amorosa. El cine romántico y acaramelado de Hollywood y las novelas amorosas eran su horizonte, pero ciertas novelas clásicas de tema amoroso recomendadas en otro tiempo por la antigua maestra de Villarriba de Abajo, ahora feliz directora de la biblioteca municipal (una pequeña y tímida mujer entregada a la lectura y a la literatura como una vestal al templo), la ayudaron a desarrollar su hasta ahora modesta imaginación. Tales lecturas constituyeron la única aportación, tan espléndida como escasa, de la gran literatura en su apoyo, aunque la primera de las novelas mencionadas, que acababa tan mal, la dejó destrozada y sin una lágrima de repuesto, pero con algo en el cuerpo parecido al «placer trágico» del que hablaba Aristóteles.

Madrid era una ciudad llena de promesas cuando María desembarcó en ella. La verdad es que sólo buscaba una oportunidad, además de airearse, ver mundo por unos días y sacudirse el agobio de su pequeña ciudad, pero sin saberlo había nacido con una flor en el culo, como suele decirse, pues que el descuido de un marido aguijoneado por una creciente afición a las chicas modernas, que ya no tenía que disimular, unido a la falta de delicadeza al tratar el preciado orificio que le recibía conyugalmente con el cuidado y respeto que exigía ella en su condición de doncella clásica, tuvo como consecuencia la de sumar una nueva afrenta a las muchas con las que tenía por costumbre vejarla desde que se tensara la relación. Esta toma de conciencia unida a lo último, que fueron las visitas clandestinas a las casas de lenocinio más conocidas de la ciudad, en vez de atribularla despertaron en ella un gran deseo de vivir. Y María, que aunque sumisa pertenecía a otra generación que la de su madre, al sentirse libre e impelida por la mencionada flor de nacimiento (porque de tamaña situación no se sale sin esa ayuda) aceptó la sugerencia de su amiga y se plantó con ella en Madrid. Anteriormente sucedió que, aprovechando un cóctel ofrecido en la antigua empresa en la que prestaba sus servicios, se encontró con un conocido de su madre que estaba afincado en la capital del país y, como sin querer, le dejó caer su deseo de cambiar de residencia; el hombre, repentinamente interesado en ella, le prometió mover unos cuantos hilos y así es como llegó a Madrid con Amalita y con una prudente oferta de trabajo, una oferta de trabajo que le venía al pelo en las actuales circunstancias, por lo que decidió aprovecharla a rebufo de la invitación de Amalita. Y la oferta seguía en pie.

De esta manera, y siempre acompañada por Amalita, a la que su familia cubría como de costumbre todos los gastos, decidieron instalarse en el hotel en que ahora se encontraban, un hotel de cuatro estrellas en el centro de la ciudad, pagado por Amalita, que quería celebrar como se debía la entrada de su amiga y protegida en la capital del reino, a la espera de la cita en la que María esperaba que le confirmasen y concretasen la mencionada oferta. El marido, entretanto, se frotaba las manos y estrenaba también la vida de soltero a la usanza española clásica, gastando el dinero en francachelas con los amigos.

La dulce provincianita se presentaba, pues, en Madrid, con una caperuza roja, un cestillo de productos de la tierra y el alma blanca como la nieve. Era el premio soñado para los lobos de la capital.

—Te digo yo que ese sinvergüenza tiene ya una buena colección de guayabos a tiro —comentaba Amalita refiriéndose al marido de su amiga, a la que trataba de extraer los últimos restos de mala conciencia por su separación conyugal.

—¿Quién, mi amigo? —protestó María—. Es un hombre casado y de lo más serio que te puedes imaginar.

—No, mujer, me refiero a tu marido.

—¿Ése? Ya te lo digo yo. Un guayabo o una pilingui, o las dos cosas, que a él le da lo mismo. Yo es que soy tonta, pero tonta de remate.

—Pues apunta lo que tienes que hacer.

—Empezar a trabajar en cuanto pueda y, los fines de semana, coger el tren para ir a ver a mi niño, que ahora no me lo puedo traer todavía.

—Mejor cada dos semanas, guárdate algo para ti y, sobre todo, aleja la idea de compartir tu vida aquí en Madrid con tu hijo o no te vas a comer una rosca —le aconsejó Amalita con gesto pícaro—. En cuanto a los fines de semana, hay que estar preparada para lo que vaya a venir, que es lo bueno, y estar dispuesta a todo. Cariño, vas a alucinar con la vida que te espera.

—Eh, que yo no quiero alucinar. Yo lo que quiero es pasármelo bien y conocer mundo como tú dices, que me estoy muriendo de ganas por probarlo todo.

—Siempre que lo saborees, naturalmente; las cosas tienen que ir por sus pasos para no atragantarse.

—Atragantarme ¿por qué?

—Ay, infeliz, pues no te queda nada por aprender... Tú sígueme el rollo y ya verás lo que es bueno.

—¿Como en las películas que a mí me gustan?

—No, cariño. Ése es otro concepto y tú, una sinsorga de mucho cuidado. Ahora vas a empezar a vivir, te lo digo yo.

—¿Y qué he estado haciendo hasta ahora? —preguntó María, dolida.

—Mira que eres provinciana y pasmada. Déjate llevar y que la vida te responda. Ya verás cómo te adaptas a lo bueno.

—Yo es que no sé desenvolverme y me da miedo hacer el ridículo.

—Ya me ocuparé yo de lucirte, cateta adorable.

Corría el invierno del año 1981 camino de 1982, y cuando en Madrid el frío se pone bravo no hay ciudadano libre de peligro. El año que terminaba había sido pródigo en acontecimientos: un golpe de Estado en febrero, afortunadamente resuelto con bien para la democracia, la aprobación de la Ley de Divorcio en el verano y la aprobación de la entrada de España en la OTAN y el cambio de escudo y bandera. Después de tantas emociones, la ciudadanía estaba deseando relajarse y divertirse y las entrañables fiestas de Navidad, origen de muy variadas crisis familiares, se dibujaban en el horizonte como un desahogo de lo más propicio que, también como de costumbre, acabaría dejando a niños y adultos completamente tarumbas y ocasionando diferencias irreconciliables para todos.

Las dos amigas habían reservado inicialmente dos habitaciones en un hotel de la Gran Vía y allí se encontraban ambas, asomadas a una amplia ventana de una de ellas, que daba al cruce de Gran Vía y San Bernardo, viendo a la gente brujulear y el tráfico atascarse con cierto orden. Desde el interior de la habitación les llegaba el sonido del televisor.

Una hora más tarde, salieron a callejear. El ruido aturdió a María al principio, el gentío le estorbaba el paso provincial al que estaba acostumbrada, los semáforos le parecieron inamistosos..., pero nada de eso logró eclipsar la sensación de esplendor, vitalidad y comercio que exhalaba el bullicio urbano.

Camino de la plaza del Callao tuvo la sensación de hallarse en el corazón que regulaba el movimiento de la ciudad. La luminosidad de los escaparates exhibiéndose llenos de promesas mareantes y deliciosas, el trasiego de una multitud que salía en estado de necesidad de todos los barrios, la variedad de gentes, los estilos y vestimentas de moda, las altas puertas de los grandes almacenes vomitando y deglutiendo a una muchedumbre ávida de adquirir bienes temporales, los inmensos y coloridos carteles pintados que anunciaban las películas de los cines, las pantallas luminosas ancladas en los edificios emitiendo toda clase de anuncios, el loco trajín, en fin, del consumo le hizo decir, recordando aquellas comedias neoyorquinas que tantas veces le habían hecho soñar:

—Esto es como Times Square, pero más nuestro.

—Hija, qué cateta eres.

—Soy española, que es lo que importa —contestó muy digna.

Porque María del Alma era muy española, pero de otra generación. Agraciada y discreta, morena, uno sesenta de estatura, ojos negros y tan grandes como para perderse dentro que eran su encanto más personal; nariz corta y recta; las orejas pequeñas y pegadas al cráneo, tan elefantes; una boca sensual que sonreía recogiendo su cara fina y delicada, que turbada cada vez que se sentía mirada con atención y que superaba con el encanto de su simpatía natural. Tenía un cuerpo bien proporcionado, lindo talle y piernas lucidas; un cuerpo que la edad aún no había empezado a rellenar, como le sucediera a su madre y que le daba un aire de mujer fiable, ideal para abrazar y proteger. No era lo que se dice una belleza racial del sur, pero era guapa a su manera, tenía un gesto cercano y acogedor que inspiraba confianza y una franqueza matizada por su mencionada timidez. La vida, además de haberla tratado mal, la había aburrido mortalmente.

La educación de María del Alma, como se ha dicho, la hacía propensa al conformismo, pues aunque el fondo de gracia andaluza, adquirido por contagio desde la infancia en su pueblo de adopción, desarrollara en ella un sencillo modo de tomarse las cosas con el mejor de los ánimos, lo cierto es que desde un poso de religiosidad inevitable arrastraba consigo la ingrata virtud de la resignación. Conformista fue la vida en casa de su madre y conformista fue igualmente la vida en casa de su marido, donde ella era súbdito y él un rey con sofá. Pero, al fin, toda situación de desigualdad tiene un límite, incluso en el matrimonio de una persona con tan buena disposición como María. El deseo de separación de cuerpos y almas que con todo recato le manifestó ella provocó en él la más absoluta incomprensión habida por parte de hombre, además de constituir una sorpresa superlativa.

—¿Separarnos? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho yo? —preguntó entre indignado y estupefacto.

Ahí María del Alma se encendió:

—Aparte de ponerme los cuernos con una medio novia que tienes y con unas cuantas frescas, que no te lo tomo en consideración porque a lo mejor son profesionales que tienen que ganarse la vida; aparte de que seas un mentiroso constante y, además, no hayas tenido un cochino detalle conmigo desde hace años, que tampoco te lo tomo en cuenta; aparte de que no me hayas llevado casi nunca al cine, al baile ni a ningún otro sitio de diversión porque para eso ya tenías a tus amigotes, que lo he soportado con toda la comprensión del mundo poniendo siempre buena cara porque tengo muy buen conformar... Aparte de eso y de todo lo que me callo para no cabrearme más de lo que ya estoy, lo que tampoco estoy dispuesta a aguantar ni un día más es que te cachondees de Cervantes y de mi trabajo de literatura, todavía y cada vez que tienes ocasión, a solas o delante de tus amigos borrachuzos. —Aquel trabajo era algo de lo que se enorgullecía íntimamente más que de cualquier otra cosa, excepto de su hijo querido. Y seguía—: Tú, que no vales ni para descalzar al señor don Cervantes; tú, que eres un mendrugo que no distingue un libro de un zapato; tú, que no vales ni para señorito jerezano, que es lo que quisieras ser. —Así se lo dije y esto último le sentó como una patada en salva sea la parte, ahí sí que le dio en todo el honor de hombre y compliqué en buena medida el acuerdo de separación.

—Los hombres son todos por el estilo —le comentó Amalita—, no creas que te ha tocado sólo a ti la lotería.

—¿La lotería? ¿A eso lo llamas ganarse un premio? ¡Menudo premio!

—Mujer, es una forma de hablar. Yo reconozco que me casé con la cáscara de un señor y en cuanto lo pelé... no quieras saber lo que había dentro. Todas hacemos estas tonterías al principio y la que no lo hace es porque va de monja o porque le ha tocado la lotería de verdad, la del gordo que, claro, a alguien le tiene que tocar para poder pasar de alimentar a un lechuguino a darle una patada en el culo al lechuguino. Así que no te creas que tu caso es único porque no. Mira a tu alrededor.

—Pues yo veo parejas que se llevan bien.

—¡Ja! Eso es lo que te dicen. Ya me gustaría a mí verlos en la intimidad por un agujerito.

—Cada vez que pienso en la paciencia y el tiempo que he echado con ese pedazo de madera, me entran ganas de pagar a alguien para que le rompa las piernas en tantas partes como años ha durado lo nuestro, pero, claro, ¿quién eligió casarse con él? Una servidora. Así que a apencar con ello.

—Te veo de lo más suelta.

—A ver si no.

Habían llegado andando hasta el final de la Gran Vía, donde ésta se encontraba con la calle de Alcalá. Las dos se quedaron en la confluencia mirando a todas partes como si el espacio que acababa de abrirse ante ellas fuera una representación del mundo moderno. Los edificios de harto empaque, el del Banco de Vizcaya, el del Banco Central y el parque del Ministerio del Ejército o lo que sea ahora; el Círculo de Bellas Artes con su impertérrita diosa en vigilia, atenta en las alturas; el largo y severo Banco de España y, más allá, la mítica plaza de otra diosa, Cibeles, el esbelto edificio de Correos, el palacio de Linares con su fantasma doliente y todo y, al fondo de la imponente vista, la puerta de Alcalá, tras la que asomaba una innecesaria torre gris que se alzaba como emblema del mal gusto y la incuria nacional para destrozar la que fuera las más bella perspectiva ciudadana de Madrid. A María, este panorama monumental la dejaba con la boca abierta y la intimidaba, haciéndole notar su pequeñez ante semejante lección de esplendor y de solera.

Pero a ellas, como a la mayoría de la gente, la torre no les causaba desazón alguna, actitud producto del conformismo nato procedente de la concepción providencialista de la existencia, por lo que se limitaban a admirarse de los amplios espacios del centro de la capital arropadas por el afán fotográfico de los turistas y la apresurada indiferencia de los madrileños. María, sin embargo, no eludió el dolor de ojos que provocaba la intolerable visión. A Amalita, todo lo que fuera un edificio llamativo, poderoso y emblemático del capitalismo le parecía de perlas, estuviera donde estuviese

—¿Te imaginas —comentó María— lo bonita que quedaría la vista si le quitasen esa torre de atrás?

—¿Y por qué iban a quitar la torre? Ahí vive gente —respondió Amalita, alarmada.

—Porque estropea toda la vista.

—Anda ésta, pues no eres tú exigente ni nada. Por estética, dice...

—Ahora que veo —dijo María cambiando prudentemente de conversación— esa terraza al pie de este edificio tan bonito y señorial, te propongo que nos sentemos y nos tomemos un fino y unas aceitunas; lo primero, porque ha salido el sol y tienen unos calentadores de gas que están diciendo: siéntate; y lo segundo, porque me duelen los pies.

—Eso sí que es aprovechar la situación —dijo la otra encaminándose al paso de peatones por donde cruzar a la acera elegida.

La terraza era por demás agradable. Pegada al edificio y cubierta por toldos, invitaba a los paseantes a disfrutar del invierno de Madrid bien enfundados en sus abrigos y a contemplar el paso de los viandantes y la masa de automóviles que se apretaban en la calzada. María observó a la clientela con curiosidad preguntándose cuántos de ellos serían literatos o pintores, aunque lo cierto era que la mayoría presentaba el apacible tono de color de la burguesía media. Algún joven de aspecto bohemio o simplemente desenfadado reía con otros como él o tonteaba aparte con su chica, mas no dejó de apreciar que sobre alguna de las mesas reposaba un libro, quizá recién adquirido, quizá traído a propósito con el fin de entretener las horas de su propietario mientras se regalaba una cerveza o un cubalibre. Si hay una costumbre que, a través del tiempo, se ha mantenido en la idiosincrasia del madrileño y, por ende, del visitante, ésa es la de instalarse en una terraza en la vía pública a ver pasar a la gente; la costumbre, procedente de principios del siglo XX por lo menos, venía manteniéndose con toda firmeza. Hay quien sostiene que, no habiendo mesas para todos, se van turnando: empiezan los que se sientan y miran hasta que, llegado el momento, se levantan y dejan el sitio a los mirados, que toman asiento y que, a su vez, se ponen a mirar a los primeros. Algo parecido, en pequeña escala, a la solución japonesa que consiste en mantener en el aire saltando de país en país a una parte de la población para que el resto pueda acomodarse en las islas...

—Lo acabo de leer en el periódico del hotel —comentó como si la hubieran sorprendido en falta.

—Nos están mirando, descarada —dijo Amalita discretamente a su amiga.

María, sorprendida, giró la cabeza justo hacia donde se hallaba un hombre de edad media, guapo, alto, con buen cuerpo, vestido de sport, cuya notable apostura destacaba apoyada sobre todo en un par de ojos azul grises que evocaban mares lejanos y playas tropicales, selvas lujuriantes y desiertos infinitos. El hombre la observaba con indisimulado interés y una educada insistencia. Al encontrarse sus miradas, María se estremeció y trató, sin éxito, de ignorar al otro por una especie de pudor y vergüenza de haber sido pillada en falta. Toda clase de sensaciones se confundieron en desbandada por su cuerpo generando una eclosión de calor que la puso al borde del desmayo. Se volvió a su amiga con torpeza, fingió seguir una conversación que no existía y el bolso se le cayó al suelo por el descontrol. Descolocada pues, se dobló sobre sí misma para alcanzarlo, pero ante su asombro, propiciado por la repentina desaparición de la distancia a la que se hallaban el uno de la otra, descubrió que donde había caído su bolso con el contenido medio desparramado, había ahora unos impecables mocasines de piel vuelta. Abochornada, tomó aire, enderezó el torso y levantó con naturalidad la vista para reconocer en el propietario de aquel par de zapatos al hombre que antes la miraba y que ahora le ofrecía el bolso con sonrisa de encantador de serpientes.

—Me parece que se le ha caído —dijo con agradable entonación.

¿Qué hacer en una situación semejante en una ciudad que no es la tuya?, se preguntó María del Alma mientras sospechaba que debía de estar enrojeciendo de nuevo y de manera inevitable. Se le escapó una sonrisa tonta, consiguió emitir un «gracias» en un apagado semitono y ya no supo qué más hacer.

—Es usted muy amable, caballero —intervino entonces Amalita con desenvoltura.

El hombre se inclinó ante ellas y regresó a su mesa. A partir de ese momento la situación se agravó para María, porque el hombre continuaba mirándola a distancia con una delicada insistencia sólo comparable a la de los príncipes de los cuentos de hadas que sin miedo se dirigían a la dama escogida con todo el embeleso y la evidencia de su devoción. María del Alma, consciente de todo ello, no sabía dónde posar los ojos, que se le iban tercos a la figura del hombre, dónde poner las manos, que habían roto a sudar, ni cómo acomodar el cuerpo, que no hallaba reposo en su silla; era una situación tan incómoda y placentera a la vez que la excitó y relajó al extremo de hacérsele, como solían decir en su pueblo, el culo agua de limón.

Un joven de suave voz y aspecto peruano o de andino genérico entonaba ante los clientes una canción de su tierra cuando el hombre lo interrumpió, le dijo unas palabras al oído, echó mano a la cartera y deslizó discretamente hacia el joven un billete de banco que el otro hizo desaparecer con destreza en su bolsillo. El muchacho levantó la vista oteando el conjunto de las mesas, pero una inequívoca mirada del hombre le señaló el objetivo. Ante el horror de María y la diversión de Amalita, el muchacho se situó ante la primera con una sonrisa franca y a la vez respetuosa, rasgueó las cuerdas de su guitarra con un ritmo alegre de vals criollo, original de Agustín Lara, y comenzó a cantar dirigiéndose a María:

Acuérdate de Acapulco,

de aquella noche,

María Bonita, María del Alma,

acuérdate que en la playa,

con tus manitas las estrellitas

las enjuagabas.

María del Alma no sabía dónde esconderse. Trató de desaparecer, pero la realidad lo impidió. Trató de mantener la compostura de manera absurda, pues la vergüenza se extendía por todo su cuerpo ofreciendo una muestra de comunicación no verbal que un catedrático de Teoría de la Comunicación que tomaba café cerca de ella no pudo por menos de admirar. Y, por fin, en un esfuerzo supremo por recuperar la dignidad, trató de componer una actitud de relativo interés, no excesivo, no distante tampoco, y logró fijar su mirada en el trovador al tiempo que esperaba sin demasiada convicción que se la tragara la tierra. Todos los ojos de los circunstantes estaban puestos en ella, o eso le parecía.

Tu cuerpo, del mar juguete, nave al garete,

venían las olas, lo columpiaban

y mientras yo te miraba,

lo digo con sentimiento,

mi pensamiento me traicionaba.

Así continuó la canción hasta el final, que remató con un airoso floreo, y el público aplaudía satisfecho y ella hacía lo propio para no desentonar. Luego buscó en su bolso, extrajo unas monedas de la cartera y se las tendió al muchacho, que las rechazó amablemente, pero, ante la insistencia de ella, que ya se preparaba a pasar otro sofoco, observó que el cantor miraba hacia el hombre y éste le hacía una seña con los ojos para que aceptase. El chico tomó el dinero muy agradecido, tanto que besó la mano de María, y se alejó andando de espaldas y haciendo pequeñas reverencias al tiempo que se extinguían los aplausos.

—Ya estás haciendo estragos —le comentó Amalita a su amiga—, y eso que no hemos hecho más que empezar. Menudo pedazo de hombre.

El camarero, como si hubiera estado esperando el fin de la serenata, apareció con las dos copas de fino y las aceitunas y lo depositó todo en la mesa, junto con el tique de la consumición.

—Y qué ojos —continuó diciendo Amalita, derretida—, qué mirada, qué magnetismo, qué color; son como para ahogarse en ellos, son los ojos de un verdadero ángel. Qué intensidad y qué color .

—Lo que yo te diga —comentó María ante la suficiencia de su amiga.

—Bueno —comentó ésta al fin—, parece que nos vamos quitando el pelo de la dehesa. Y qué pronto. La primera inmersión en la capital te ha hecho un efecto que ni que fuera la purga de Benito, que decía mi madre.

Y así fue como se mereció el nombre de María del Alma.

Al llegar la noche, agotada, con los pies definitivamente destrozados, María del Alma se dio un baño, se embutió en un confortable albornoz que el hotel ofrecía a los clientes y se tendió en la cama. Sólo entonces pudo empezar a pensar por sí misma en todo cuanto le había sucedido en la semana inaugural de su soltería lejos de casa. Fue como si recuperase su propia condición personal e individual; por ello, la mujer que salió a la otra semana a la calle era bien distinta de la que salió de su hogar. Estuvo todo el día haciendo gestiones y recados, acompañando a Amalita, y cuando volvió exhausta al hotel, y ya sola en su habitación, abrió el minibar y se preparó un lingotazo. Con su vaso en la mano y una eufórica sensación de triunfo, se dirigió a sí misma para repasar sus andanzas. Sí, porque —empezó a decirse— al final resultó que mi provinciano trabajo diario en la Comercial de Vinos Generosos no me había embotado el cerebro y que los discretos conocimientos de economía aprendidos allí no se habían echado a perder. La verdad es que sacarte el bachillerato para acabar haciendo apuntes en el libro mayor día tras día sin levantar la cabeza del libro no merece la pena el esfuerzo, pero una se hace a todo con tal de poder dedicarse al hogar y al trabajo. Ja, ja. Pero ahora, sin hogar ni trabajo, la oferta de aquel conocido de su madre resultó que iba en serio y no era sólo un pretexto para ligar. No hay que confiarse ni un minuto o te quedas en bragas, solía decir mi madre con bastante mal gusto y, además, no sé de dónde había sacado esa experiencia, me imagino que de hablar y fantasear con las gordas de sus amigas. Pero yo estaba ya sobre aviso sin necesidad de consejos. El conocido exageró su entusiasmo al recibir mi llamada, me citó, se retiró a los pocos intentos de intimar —y en eso me debió de ayudar que soy una pazguata—, pero mantuvo su oferta. De modo que, a partir de mañana, me veo en las oficinas de una editorial haciendo análisis de costos, previsión de gastos, proyecciones de ventas, estadística y todo el rollo a cambio de un modesto salario porque me tomaban a prueba. Más bien a cala y a prueba hasta que dejase bien claro que sólo estaba dispuesta a quedarme a prueba. A prueba quería decir tenerme la mayor cantidad de tiempo sin hacerme un contrato fijo, pero era mi libertad y eso me compensaba de todo.

Encontré un estudio en el barrio de Argüelles con un pequeño salón abierto a un dormitorio minúsculo con baño aparte y una cocina empotrada a la que milagrosamente le funcionaba el extractor de humos. El dormitorio daba justo para abrir las puertas del armario sin tener que retirar la cama y sólo quedaba espacio para una silla donde dejar la ropa antes de guardarla o echarla a lavar. Había una lavadora en la cocina, pero la vajilla tenía que lavarla a mano. El saloncito estaba enmoquetado (a saber la fauna que viviría en ella) y podía sentarme en una butaca comodísima o echarme en el sofá. También tenía una librería minúscula llena de adornitos cursis que escondí en lo alto del armario. Y eso era todo. Me hice con una radio y una televisión de las antiguas porque era un modelo que estaba medio de saldo. A la semana me compré un reproductor de casetes que estaba en oferta en un comercio cercano. Así empezó mi segunda vida.

Mi hijo también empieza la suya, lo que son las coincidencias. Acaba de cumplir dieciocho años, es mayor de edad, tenía que estudiar en Sevilla, en la universidad, y se ha juntado ya con dos amigos para alquilar un piso. El piso lo tenían repugnante: entré una vez y no he vuelto a acercarme ni por amor de madre. Manolito se instala los fines de semana en nuestro pueblo, le lleva la ropa sucia a la abuela, duerme de día y baila frenéticamente por la noche y los lunes se vuelve a Sevilla, a la universidad. O se queda en Sevilla si hay una juerga más apetecible. ¿Por qué les gusta tanto a los jóvenes la guarrería? Los suelos sin barrer, las latas de bebidas por el suelo, la ropa tirada, la ceniza desparramada... pobre desgraciadita la que se case con él. A su padre lo ve para sacarle dinero y porque es buen chico y, en el fondo, le quiere. Me lo imagino al cabrón dándole consejos, ninguno de los cuales será de limpieza, no, eso no, el señorito no, naturalmente, si tenía yo que ir detrás de él recogiéndolo todo.