3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Empire-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Sieh, was du getan hast, Eddie! Der forensische Psychiater Doktor Phillip Meiners soll Eddie Quinn, einen vermeintlich psychisch gestörten Serienmörder, begutachten und dessen Schuldfähigkeit beurteilen. Im Gefängnis von Grubingen treffen die Männer zum ersten Mal aufeinander. Eddie schwört auf seine Unschuld. Immer wieder erwähnt er eine Gestalt, die er den „Unheimlichen Mann“ nennt. Er ist bereit, Meiners seine Geschichte zu erzählen. Doch er warnt ihn auch. Hat der Unheimliche Mann ihn erst einmal bemerkt, wird er bleiben. Und er wird jeden umbringen, der sich zwischen sie drängt. Mit jeder Sitzung wird Doktor Meiners tiefer und tiefer in den Fall hineingezogen, erkennt Parallelen zu Eddie, denn wie dieser, trägt auch er eine Bürde. Schon bald beginnt Meiners zu zweifeln. Ist Eddie tatsächlich unschuldig? Gibt es den Unheimlichen Mann? Und falls ja ... Psycho-Horror, der unter die Haut geht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

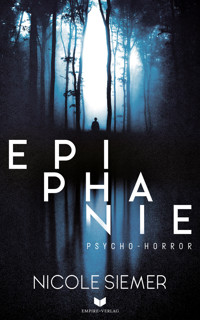

Epiphanie

Nicole Siemer

Sieh, was du getan hast, Eddie!

Der forensische Psychiater, Doktor Phillip Meiners, soll Eddie Quinn, einen vermeintlich psychisch gestörten Serienmörder, begutachten und dessen Schuldfähigkeit beurteilen. Im Gefängnis

von Grubingen treffen die Männer zum ersten Mal aufeinander.

Eddie schwört auf seine Unschuld. Immer wieder erwähnt er eine Gestalt, die er er den „Unheimlichen Mann“ nennt. Er ist bereit, Meiners seine Geschichte zu erzählen. Doch er warnt ihn auch. Hat der Unheimliche Mann ihn erst einmal bemerkt, wird er bleiben. Und er wird jeden umbringen, der sich zwischen sie drängt.

Sitzung für Sitzung wird Doktor Meiners tiefer in den Fall hineingezogen, erkennt Parallelen zu Eddie, denn wie dieser, trägt auch er eine Bürde. Schon bald beginnt Meiners zu zweifeln. Ist Eddie tatsächlich unschuldig? Gibt es den Unheimlichen Mann? Und falls ja …

Psycho-Horror, der unter die Haut geht.

Über die Autorin:

Nicole Siemer wurde 1991 in Papenburg (Emsland, Niedersachsen) geboren. Seit dem Abschluss ihres Belletristik-Fernstudiums an der Schule des Schreibens 2017, widmet sie sich in erster Linie unheimlichen Geschichten mit philosophischem Einschlag. Nebenbei schreibt sie Kurzgeschichten, die sie auf ihrem Blog https://dreiwoerter.de/ kostenlos zur Verfügung stellt.

Epiphanie

Nicole Siemer

Psycho-Horror

November 2020 © 2020 Empire-Verlag

Empire-Verlag OG, Lofer 335, 5090 Lofer

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

Redaktion: Peter Wolf

Covergestaltung: Chris Gilcher für Buchcoverdesign.de

https://buchcoverdesign.de

Coverabbildungen: Adobe Stock ID1439 0820 3

Texturen Designed by Freepik.com

Triggerhinweise finden sich auf der letzten Seite sowie unter

https://nicole-siemer-autorin.de/2022/03/18/trigger-hinweise-epiphanie/

Kapitel 1 – Erste Begegnung

Abgründe. Jeder Mensch besitzt sie. Sie lauern im Verborgenen, oft unerforscht, zuweilen verdrängt. Einige sind bodenlos. Manche von solch einer Schwärze erfüllt, dass sie endlos erscheinen. Und in manch einem Abgrund lauern weitere Schlünde. Schlünde, die besser verschlossen geblieben wären.

– Dr. Phillip Meiners

* * *

›Hausbesuche‹, wie Meiners sie nannte, gehörten zu den interessantesten Teilbereichen seiner Arbeit. In der Psychiatrie war er immer mit denselben weißen Wänden konfrontiert. Denselben langen Fluren und sterilen Büros. Besuchte er einen Patienten im Gefängnis, schlug sein Herz jedes Mal ein bisschen schneller. Er war nervös, sogar etwas aufgekratzt – eine willkommene Abwechslung zu der Wut und der alles verschlingenden Melancholie, die ihn sonst erfüllten.

Das Gefängnis in Grubingen besaß ebenfalls lange Flure. Sie waren grau und strömten Gefahr aus. Stimmen und der Klang von Gegenständen, die gegen die Stäbe der Zellen geschlagen wurden, hallten durch das Gebäude.

Meiners versuchte, sich seine Nervosität nicht anmerken zu lassen, während er dem Wärter – einem breitschultrigen Mann mit kurzgeschorenen Haaren, der sich mit dem unpassenden Namen Benjamin vorgestellt hatte – folgte.

»Hey Süßer!«

Pfeifen.

»Verfickter Hurensohn!«

Schnarchen.

Meiners blickte starr geradeaus, ignorierte die Bemerkungen und Geräusche der Gefangenen links und rechts von ihm. Er fühlte sich an Das Schweigen der Lämmer erinnert und es hätte ihn nicht überrascht, wenn ihn am Ende des Ganges ein Stuhl erwartet hätte, der auf eine Glasscheibe gerichtet war, hinter der Hannibal Lecter ihn bereits mit verschlagenem Grinsen erwartete.

Es gab keinen Stuhl. Und keine Glasscheibe. Die Zelle unterschied sich nicht von den anderen. Grau und trostlos. Meiners musste zweimal hinsehen, um die Gestalt zu erkennen, die neben dem Bett kauerte. Im ersten Moment glaubte er, dort säße ein Kind. Tatsächlich handelte es sich um einen dürren Mann, der die Knie angezogen hatte und den Kopf darauf stützte. Sein Alter ließ sich aus der Entfernung nicht erraten, der Akte zufolge, war er 27 Jahre alt.

Als Meiners die Zelle betrat, die dunklen Augenringe und das eingefallene Gesicht des Mannes betrachtete, drehte er sich zu Benjamin um und flüsterte: »Das ist er? Ganz sicher?«

Benjamin grunzte etwas, das wie eine Mischung aus »Ja« und »Was für eine bescheuerte Frage«, klang, verließ die Zelle und schloss hinter Meiners ab.

Der Gefangene schien noch immer nicht bemerkt zu haben, dass er einen Besucher hatte. Oder aber es interessierte ihn nicht. Er blickte geradeaus, die Augen glasig ins Leere gerichtet. Würde sich seine Brust nicht rhythmisch heben und senken, hätte Meiners nicht unterscheiden können, ob ein lebender Mensch oder eine Leiche vor ihm saß.

Fasziniert betrachtete Meiners ihn eine Weile, ohne etwas zu sagen. Dann entdeckte er einen Stuhl in der Ecke – aha, also doch ein Stuhl –, schob ihn in die Mitte des Raumes, schlug seine Akte auf und setzte sich. Das Möbelstück knarzte, erst jetzt bemerkte Meiners, wie still es plötzlich geworden war.

Unheimlich, dachte er und holte aus der Innentasche seines Jacketts Notizbuch und Kugelschreiber hervor.

»Guten Tag, Herr Quinn. Mein Name ist Doktor Phillip Meiners. Ich bin Ihr forensischer Psychiater und freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sie dürfen mich Meiners nennen, wenn Sie mögen. Bei meinem Vornamen nennt mich kaum jemand, ich sehe wohl nicht wie ein Phillip aus.« Er lächelte, wurde aber direkt wieder ernst, da keine Erwiderung folgte. »Darf ich Sie Eduard nennen? Oder lieber Herr Quinn?«

Meiners wartete.

»Eddie«, flüsterte der Mann so leise, dass er kaum zu verstehen war.

»Eddie? Sie wollen Eddie genannt werden?«

Endlich erwachte der Gefangene aus seiner Starre, blinzelte und blickte zu Meiners auf. Dann nickte er.

»Gut, Eddie«, sagte Meiners. »Sie mögen Ihren Vornamen wohl nicht, richtig?«

Eddie zuckte die Achseln. »So wurde ich schon immer genannt.«

»Wieso hocken Sie auf dem Boden? Ist das Bett zu unbequem?«

»Da sitzt er immer.«

Meiners wurde hellhörig. »Er?«

Eddie antwortete nicht. Er betrachtete Meiners mit seinen schmalen, dunkelblauen Augen und neigte den Kopf leicht zur Seite. Er schien zu überlegen. Vielleicht, ob er dem Kerl im Anzug, der mit übergeschlagenen Beinen und einer Akte in der Hand vor ihm saß, trauen konnte. Oder versuchte er, ihn gar zu analysieren? In den Augen des Mannes lag ein Schimmer, der Meiners irritierte. War es Weisheit? Boshaftigkeit? Unmöglich, es zu deuten. Zumindest noch nicht. Etwas sagte ihm, dass Eddie mehr war, als er auf den ersten Blick zu sein schien. Seine schmächtige Gestalt, das ungewaschene Haar, die verwahrloste Erscheinung. Schauspielerte er nur? Verbarg sich hinter seinem unscheinbaren Auftreten ein perfider Mörder? Oder lauerte eine dunkle Seite in ihm, von der er nicht einmal etwas wusste? Wie konnte jemand wie Eddie Quinn, solch grausame Taten begehen?

Meiners hatte in seiner Laufbahn als forensischer Psychiater schon Vieles gesehen: dissoziale Verhaltensstörungen, dissoziative Identitätsstörungen, Fälle von Schizophrenie, suizidale Personen, eben alles, was die menschliche Psyche zu bieten hat. Auf den ersten Blick wirkte Eddie wie ein ganz normaler Patient mit Anzeichen einer Paranoia. Doch irgendetwas an ihm war anders. Meiners wusste nicht, was es war, das entfachte eine Neugier, die er seit langer Zeit nicht mehr gespürt hatte. Eine Neugier, von der er geglaubt hatte, sie verloren zu haben. Ein Kribbeln breitete sich von seinen Fingerspitzen aus. Er konnte es kaum erwarten, mehr über diesen ungewöhnlichen Mann zu erfahren. Um seine Vorfreude zu verbergen, saugte Meiners kurz an seinen Lippen und wechselte das übergeschlagene Bein.

»Ich möchte ehrlich zu Ihnen sein«, begann er und schlug die Akte zu. »Ihnen werden ein paar unschöne Dinge vorgeworfen, Eddie. Sie stehen im Verdacht, mindestens drei Morde begangen zu haben. Ist Ihnen das bewusst?«

Eddie nickte. Meiners machte sich einen entsprechenden Vermerk in seinem Notizbuch. »Ich bin hier, um Ihre Schuldfähigkeit zu prüfen. Und …«

»Halten Sie mich für schuldig, Doktor Meiners?«

Meiners verzog keine Miene. Eine Frage, die er schon unzählige Male gehört hatte. »Das weiß ich nicht, Eddie. Aber es ist meine Aufgabe, das herauszufinden und so lange bleibe ich neutral. Ich halte Sie weder für schuldig noch für unschuldig bis ich zu einem Ergebnis gelangt bin. Aber Sie machen auf mich einen ehrlichen und intelligenten Eindruck. Ich denke, wir werden uns in Ruhe unterhalten können. Ich bitte Sie, wirklich aufrichtig zu sein, denn nur so kann ich Ihnen helfen. Verstehen Sie?«

»Ich bin kein Mörder, Doktor.«

»Wissen Sie, wer Ihre Mutter ermordet hat?«

Eddie zögerte.

»Eddie, wenn Sie etwas wissen, müssen Sie es mir sagen. Kennen Sie den Mörder? Ist er auch für die anderen Morde verantwortlich?«

Weiteres Schweigen.

»Ist der Mörder gerade hier bei uns?«

Eddie schluckte hörbar, dann schüttelte er langsam den Kopf.

Meiners zückte den Kugelschreiber. Kritzelte: Anzeichen für Wahnvorstellung vorhanden. Paranoide Schizophrenie? Als er wieder aufblickte, betrachtete Eddie ihn prüfend.

»Glauben Sie an paranormale Phänomene, Doktor?«

»Nun, ich glaube an das Gute und das Böse und dass beide Seiten uns allen innewohnen. Und ich glaube, dass das Böse manchmal an Macht gewinnt und Besitz von uns ergreift, sodass wir durch es gelenkt werden. Zwar bin ich davon überzeugt, das Gute überwiegt bei den meisten Menschen, doch ebenso, dass es Einige gibt, die sich vom Bösen leiten lassen.«

»Das war nicht meine Frage.«

»Falls Sie an Geister oder Dämonen gedacht haben, muss ich Sie enttäuschen.«

»Glauben Sie an den Himmel und die Hölle?«

»Glauben Sie daran?«

Eddie schmunzelte, antwortete dann aber doch. »Ich glaube an den Teufel, nicht an Gott.«

»Wieso nicht?«

»Gott hat uns schon vor langer Zeit verlassen. Vielleicht, weil er gesehen hat, was aus seiner Schöpfung geworden ist. Vielleicht aus Langeweile. Niemand ist da, der uns vor dem Teufel beschützt. Wir sind allein.«

»Denken Sie, der Teufel hat von Ihnen Besitz ergriffen, Eddie?«

Eddie stieß ein schallendes Lachen aus, bei dem Meiners überrascht zusammenzuckte.

»Seien Sie nicht albern, Doktor. Warum sollte der Herr der Hölle in einen einzelnen Menschen fahren? Ich glaube nicht an Besessenheit, aber ich glaube an Dämonen und daran, dass sie uns manchmal heimsuchen.«

Meiners schrieb stichpunktartig mit, was Eddie ihm erzählte und bemerkte, dass der Mann jedes Mal das Gesicht verzog, sobald er den Stift angesetzt hatte. Er entschied, ihn später nach dem Grund zu fragen.

»Sprechen die Dämonen mit Ihnen, Eddie?«

»Ich könnte Ihnen erzählen, was mir widerfahren ist. Aber welchen Sinn macht das, wenn Sie mir doch nicht glauben?«

»Überzeugen Sie mich.«

Eddie zögerte.

»Ich werde nicht lachen. Ich werde Sie nicht verurteilen. Ich möchte einfach nur die Wahrheit erfahren. Wenn Sie diese Morde nicht begangen haben, aber den Täter kennen, erzählen Sie mir von ihm. Was haben Sie zu verlieren? Im besten Fall kann ich beweisen, dass Sie schuldunfähig sind.«

»Indem Sie mich für verrückt erklären.«

»Halten Sie sich für verrückt?«

»Als ich ein Junge war, tat ich es. Heute weiß ich, dass es ihn tatsächlich gibt und dass er diese Menschen ermordet hat.

Also gut, ich erzähle Ihnen meine Geschichte. Entweder glauben Sie mir am Ende, oder eben nicht. Ich weiß, dass ich kein Mörder bin, aber ich bin dennoch schuldig.«

»Wer hat die Morde begangen, Eddie?«

»Der Unheimliche Mann.«

Meiners notierte. »Ist er eine Stimme in Ihrem Kopf?«

Eddie schnaufte. »Er ist mein Schatten. Er ist immer da, selbst wenn ich ihn nicht sehe. Es gibt Dämonen, Doktor Meiners, und Sie müssen sich im Klaren sein, dass auch Sie in Gefahr sind, wenn ich Ihnen von dem Unheimlichen Mann erzähle. Wollen Sie mir dennoch zuhören?«

»Das möchte ich.« Meiners spürte die Aufregung in ihm aufwallen. Er wollte diese Geschichte unbedingt hören. Trotzdem zogen sich seine Eingeweide ein Stück weit zusammen. Hatte er etwa Angst davor? Nie zuvor hatte ein Patient derartiges Interesse in ihm geweckt. Was war es, das Eddie besonders machte?

»Wieso halten Sie sich für schuldig, Eddie?«

»Weil ich den Unheimlichen Mann beschworen habe.«

Kapitel 2 – Eddie und der Tod

Eddie betrachtete den großen Mann mit der sportlichen Figur, der markanten Nase und den grau melierten Haaren. Er wirkte wie ein Anwalt oder Bankangestellter auf ihn. Doch sobald Meiners den Mund aufmachte, gab es keinen Zweifel mehr: Vor ihm saß ein Seelenklempner.

Trotzdem. Irgendetwas an dem Psychiater faszinierte Eddie. Waren es die traurigen Augen oder doch die Schrammen auf den Fingerknöcheln der rechten Hand. Auf den ersten Blick wirkte Meiners sauber, bei genauerer Betrachtung schimmerte jedoch etwas Dunkles hindurch. Etwas, das Eddie anzog und bannte. Der Psychiater gab an, nicht an paranormale Phänomene zu glauben, doch er sprach über das Böse wie von einer Art Dämon, der in den Menschen hauste. Und wie er davon redete, schien es, als lebte so ein Dämon in ihm.

»Was haben Sie schon zu verlieren?«, fragte Doktor Meiners.

Er hatte recht. Entweder wurde er schuldig gesprochen und zu Unrecht angeklagt, seine Mutter und weitere nahestehende Bekannte ermordet zu haben, oder aber, man erklärte ihn für verrückt. Er würde Meiners in seine forensische Psychiatrie begleiten, wo er unter Beobachtung stehen würde für den Rest seines Lebens. Sollte es so sein, wäre sein Umfeld sicher. Vielleicht würde es den ein oder anderen Patienten erwischen. Mörder. Schänder von Frauen und Kindern. Von den Unschuldigen, falls es sie gab, würde er Abstand halten. Keine Freundschaften erlauben. Ja, der Gedanke gefiel ihm. Vielleicht würde auch Er dann endlich verschwinden.

Meiners wirkte wie ein Mann, der fähig war, eine Schuldunfähigkeit vor Gericht zu beweisen. Er müsste nur lange genug überleben, um es tatsächlich zu schaffen.

* * *

Das erste Mal sah ich den Unheimlichen Mann, als ich acht Jahre alt war. Wir begruben gerade meinen Goldfisch, Eddie Junior, und meine Mutter sprach ein paar liebe Worte, weil mir nichts eingefallen war.

Eddie Junior war mein erster Goldfisch gewesen, ich hing wirklich sehr an ihm. Trotzdem weinte ich nicht. Ich wollte es, aber es ging nicht. Ich kann mich nicht erinnern, als Kind jemals geweint zu haben.

Das ist seltsam, nicht wahr? Ma hatte es befremdlich gefunden. Jedes Mal, wenn ich gestürzt war, oder mir das Knie aufgeschürft hatte, hatte sie mich mit diesem prüfenden Blick betrachtet. Gefragt, ob ich nicht weinen müsste. Wenn ich dann verneinte, sah sie mich immer seltsam an. Mit einer Mischung aus Sorge und Abschätzigkeit, so als fragte sie sich, ob ihr Junge ganz richtig im Kopf wäre.

Meine Mutter war eine tolle Frau. Sie zog mich ganz alleine groß, seit mein Erzeuger uns verlassen hatte. Damals war ich drei Jahre alt.

Ma sprach nie darüber, doch Kinder sind neugierig und als ich an einem Tag gar nicht aufhören wollte, Fragen zu stellen, erzählte sie mir, es habe eine andere Frau in seinem Leben gegeben. Danach hatte ich mich entschieden, in meinem Vater nur noch einen Erzeuger zu sehen.

Während wir an Eddie Juniors Grab standen und meine Mutter erzählte, was für ein toller Goldfisch er gewesen war, ließ ich den Blick über den Garten schweifen. Da sah ich ihn. Neben dem Brombeerstrauch stand eine Gestalt. Ein Mann. Er war groß und trug einen langen Mantel, der bis zum Boden reichte und in dessen Taschen er seine Hände vergraben hatte. Außerdem einen Hut mit breiter Krempe wie ein Cowboy, die das Gesicht vor mir verborgen hielt. Im ersten Augenblick dachte ich an einen Schatten, weil die Gestalt sich nicht regte und aus reiner Dunkelheit zu bestehen schien, doch je länger ich hinsah, desto sicherer war ich mir, dass dort drüben ein Mann stand, der uns beobachtete.

»Wer ist das, Ma?«, fragte ich und zeigte auf die Gestalt neben dem Brombeerstrauch.

Mas Blick folgte der Richtung, in die mein Finger deutete. »Wen meinst du?«

»Den Mann da, Ma. Der in dem Mantel.«

Sie strich mir über den Kopf. Ich wandte den Blick von der Gestalt ab, um ihr in die Augen zu sehen. Sie betrachtete mich mit demselben Blick, wie jedes Mal, wenn sie sich fragte, weshalb ich nicht weinen konnte.

»Da ist niemand, Schatz. Nur der Busch.«

»Doch, Ma. Guck!« Ich sah wieder zum Brombeerstrauch – die Gestalt war verschwunden. »Wo ist er hin?«

»Geh schon mal ins Haus, ja? Ich schütte noch schnell die Erde zu.«

»Ist Eddie Junior jetzt im Himmel, Ma?«

»Ja. Er ist jetzt bei ganz vielen anderen Goldfischen und schwimmt in einem gewaltigen Meer, viel größer als das kleine Goldfischglas.«

»Warum liegt er dann da unten?« Ich blickte auf den winzigen orangeroten Körper hinab, der so regungslos im Dreck lag. Sandkörner bedeckten seine Schuppen. Mir war, als starrte er mich mit weit aufgerissenem Auge und offenen Mund an. Ich möchte nicht in die Erde, schien er zu schreien und mit einem Mal wollte ich nicht länger, dass Eddie Junior begraben wird.

»Das ist nur sein Körper, Schatz. Seine Seele, die ist jetzt im Himmel.«

»Was ist eine Seele?«

»Das was ihn zu dem tollen Fisch gemacht hat, der er war.«

»Habe ich auch so eine?«

»Ja, wir alle haben eine Seele.«

»Uii!«

»Und jetzt marsch, marsch ins Haus. Ich koche uns gleich was Schönes.«

»Gibt es Pizza?«

Ma seufzte. »Nein.«

Ich zog einen Schmollmund, gehorchte jedoch.

* * *

Am Abend lag ich im Bett und starrte zur Decke. Eddie Juniors Tod beschäftigte mich. Zuvor war ich nie mit dem Tod konfrontiert worden, aber anstatt traurig zu sein, war Neugier in mir entflammt.

Ich fragte mich, was mit den Menschen geschah, nachdem sie starben. Ob alle Lebewesen an denselben Ort gelangten? Die Toten konnten unmöglich auf ewig in einem Meer schwimmen. Der Gedanke ließ mich frösteln, denn ich fürchtete mich vor Wasser. Ich fürchtete mich, vor der Dunkelheit, die unter der Oberfläche lauerte und vor dem, was sich darin verbarg. Diese Angst hatte ich schon, seit ich denken konnte.

Weil er mich gruselte, schüttelte ich den Gedanken an das Meer ab, fragte mich stattdessen, ob ich Eddie Junior wiedersehen würde, sobald auch ich eines Tages gestorben wäre.

Ob mein Erzeuger noch lebt?

Der Gedanke traf mich wie aus dem Nichts. Ich dachte selten über ihn nach und wenn es doch mal passierte, überraschte es mich immer wieder. Manchmal war mir, als spräche jemand anderer diese Gedanken aus. Als wollte diese Stimme in mir, dass ich mich erinnerte. Daran, dass ich einen Vater hatte. Irgendwo.

Bei der Überlegung, ob mein Erzeuger tot sein könnte, regte sich nichts in mir. Ma hatte mir erzählt, dass er fortgelaufen war. Wieso also, sollte er gestorben sein. Sicher lebte er irgendwo mit einer anderen Ma und einem anderen Sohn.

Aber wenn er gestorben wäre … Besaß jemand wie er überhaupt eine Seele? Hatte sie ihn verlassen, weil er so etwas Schreckliches getan hatte, wie Frau und Kind zurückzulassen? Vielleicht lag sein Körper jetzt an einem unbekannten Ort unter der Erde mit den gleichen glasigen Augen und dem geöffneten Mund, wie Eddie Junior.

Die Vorstellung machte mir Angst. Ich zwang mich, wieder an meinen Goldfisch zu denken. Es gelang mir nicht so recht, also schloss ich die Augen, um ein wenig zu schlafen.

Mitten in der Nacht schreckte ich auf. Ich hatte geträumt, langsam zu ertrinken. Es war kalt gewesen und meine Kleidung hatte sich mit Wasser vollgesogen, sodass sie mich nach unten zog. Über mir konnte ich die Oberfläche sehen und den Mond, der verzerrt auf mich herabsah. Meine Lunge füllte sich mit Wasser, ich versuchte, zu schreien, mich nach oben zu kämpfen. Und während ich hinabsank, wusste ich, dass sich unter mir etwas bewegte. Etwas so Schreckliches, dass es mich wahnsinnig machen würde, sobald ich es erblickte. In diesem Moment hallten die Worte durch meinen Kopf, so laut, dass ich glaubte, er würde zerspringen: SIEH, WAS DU GETAN HAST, EDDIE!

Etwas umfasste meinen Knöchel, zog, zerrte mich tiefer und tiefer in die Dunkelheit. Und dann …

… erwachte ich.

Nicht zum ersten Mal war ich von diesem Traum heimgesucht worden. Seit ich denken konnte, träumte ich ihn jede Nacht. Immer war da diese verzerrte, unmenschliche Stimme. Jedes Mal spürte ich das Wasser in meinen Lungen, spürte die Kälte, die meine Glieder erstarren lässt.

Ich lag da und weinte stumm. Obwohl ich schwitzte, fror ich. Ich hatte ins Bett gemacht. Der Gestank von Urin setzte sich in meiner Nase fest, doch ich blieb einfach liegen und wartete. Wartete auf den Tag, der die Dunkelheit vertreiben würde. Wartete darauf, dass sich mein Herzschlag normalisierte.

Kapitel 3 – Wut

»Ich möchte sie doch bloß sehen, Sarah.« Meiners schloss die Augen und zwang sich, ruhig zu bleiben.

»Auf keinen Fall!«

»Es sind auch meine Kinder.«

»Ich werde jetzt auflegen, Phill.«

»Sarah, bitte. Ich möchte meine Jungs sehen, bevor sie mich vergessen haben. Du kannst das nicht einfach entscheiden. Sie brauchen ihren Vater!«

Sarah schnaufte. »Ich kann und das weißt du. Das Gericht hat mir das alleinige Sorgerecht zugesprochen und wenn ich nicht möchte, dass du die Jungs siehst, dann hast du das zu akzeptieren.«

»Sei nicht so ein Drachen!« Meiners biss sich auf die Zunge. Verflucht, warum konnte er nicht einmal die Klappe halten?

»Bis dann, Phill«, sagte Sarah.

So viel zum Thema, sie dieses Mal weichklopfen zu können. Er hatte es erneut geschafft, das genaue Gegenteil zu vollbringen. Ein Hoch auf Phill. Hurra.

»Sarah, entschuldige, ich …«

»Weißt du, Phill«, sagte Sarah. Aus ihrer Stimme war jegliches Gefühl verschwunden. »Vielleicht ist es ja gar nicht allein mein Wunsch, dass du die Kinder nicht siehst.«

Er öffnete die Augen und umklammerte sein Handy. »Wie meinst du das?«

»Wer sagt denn, dass die Jungs dich sehen wollen?«

»Haben sie das gesagt?« Er wurde laut, hasste den hysterischen Ton in seiner Stimme. Es gelang ihm nicht, ihn zu unterdrücken. »Haben sie das gesagt, Sarah?«

Statt zu antworten, erklang am anderen Ende der Leitung ein Klicken, Freitöne folgten.

Meiners nahm das Handy vom Ohr und starrte auf das Display. Ein Foto von ihm und seinen Jungs war darauf zu sehen, wie sie im Gras hockten und grinsten. Sie sahen ihm beide sehr ähnlich. Zufrieden wirkten sie, glücklich. Er hatte seine Arme auf ihre Schultern gelegt und auch er war glücklich gewesen. Und das, obwohl die Ehe damals schon bröckelte. Immerhin hatte er seine Jungs gehabt. Ruben und Marcel.

Au, Papa, du tust mir weh! Lass los, lass los!

Meiners schüttelte den Kopf und legte das Handy mit dem Display nach unten auf den Küchentisch.

Was hast du getan? Mein Gott, was hast du getan, du Saukerl?

Weinen. Kreischen. Er, der sich zu seinem Sohn hockt.

Es tut mir so leid! Ist alles okay? Es tut mir leid. Leid!

»Ich habe alles verkackt. Ich hab’s verkackt, so einfach ist das.« Meiners vergrub das Gesicht in den Händen.

Wer sagt, dass die Jungs dich sehen wollen?

Meiners verkrampfte sich, das Blut rauschte durch seine Adern. Auf dem Küchentisch stand ein Glas, er nahm es in die Hand und warf es mit voller Wucht. Es prallte gegen die Wand, zersprang mit lautem Klirren in viele kleine Scherben.

Meiners blickte darauf hinab. Sein Atem ging stoßweise. Dann erschlafften seine Muskeln und er sank auf den Stuhl zurück.

»Scheiße.«

* * *

Nachdem Meiners die Scherben beseitigt hatte, saß er eine Weile ruhig auf dem Küchenstuhl und starrte in die Leere. Gott, er brauchte einen Drink. Doch er trank nicht mehr. Er sah sich nicht als Alkoholiker, dafür hatte er sich zu unregelmäßig in Bars aufgehalten und auch zuhause hatte er nie einen Tropfen angerührt, außer an Silvester. Trank er, endete es immer gleich. Er verlor die Kontrolle. Als es das letzte Mal passiert war, hatte er sich über seinem Sohn stehen sehen, der in der Ecke kauerte und sich den Arm gehalten hatte. Ruben hatte gekreischt, geheult vor Schmerzen. Der rote Schleier, der eben noch über Meiners’ Augen gelegen hatte, hatte sich augenblicklich aufgelöst und Scham und Reue seinen Platz eingenommen.

Er hatte sich geschworen, nie wieder die Kontrolle zu verlieren. Was ihm nur bedingt gelungen war. Seit der Sache mit Ruben schien er noch schneller aus der Haut zu fahren. Sein Geduldsfaden besaß die Dicke eines Nähzwirns. Eines porösen Nähfadens. Antwortete ein Patient während der Exploration nicht schnell genug, spürte Meiners bereits, wie etwas in ihm aufwallte. Etwas, das dafür sorgte, dass er mit den Zähnen knirschte und die Fäuste ballte.

Vor nicht allzu langer Zeit galt Meiners als der am härtesten arbeitende Psychiater seiner Institution. Er hatte Ansehen genossen, sowohl bei den Patienten als auch beim weiteren Fachpersonal und dem Gericht. Wurde ein strafrechtliches Gutachten benötigt, dann von ihm. Die Leitung der Einrichtung hatte schon so gut wie ihm gehört. Doch es sollte sich alles verändern.

Der Job hatte ihn ausgefüllt. Eine 64-Stunden-Woche war normal gewesen. Ständig musste er sich in die Köpfe von Mördern hineinversetzen, während ihm sein Zuhause als Ruhepol diente. Das Haus und Sarah.

Sie hatten immer Kinder gewollt und gewusst, dass er seine Arbeitszeit kürzen müsste, wenn es so weit war. Dann kam Marcel auf die Welt. Meiners’ 64-Stunden-Arbeitswoche reduzierte sich auf eine 32-Stunden-Woche, und plötzlich wusste er nichts mehr mit sich anzufangen.