Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

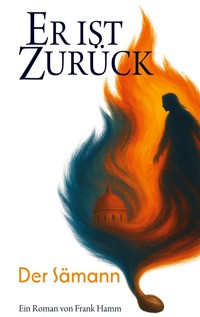

Jerusalem. 2025. In einer Welt, die zwischen Glaube und Gewalt taumelt, breitet sich das Gerücht aus, jemand sei gekommen, auf den viele gewartet haben. Doch er ist nicht, was die Propheten versprachen. Während Regierungen Kriegspläne schmieden und religiöse Gruppen das Ende der Zeit vorbereiten, begegnen Menschen einem Fremden, der keine Waffe braucht, um zu tun, wozu er gekommen ist. Ein Politiker, ein Imam, ein Glaubenskrieger, eine Aktivistin; sie alle sehen sich mit einer Wahrheit konfrontiert, die ihr Leben erschüttert. Wer ist er? Und was, wenn es stimmt? Er ist zurück ist ein literarischer Thriller über das Menschliche im Übermenschlichen. Über Hoffnung, Macht und die Frage, wie wir reagieren, wenn das Unerklärliche real wird.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 350

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

»Sie haben Zeichen gesehen. Städte brennen sehen. Namen aus Stein gef lüstert.

Sie haben gewartet – mit Schwertern, mit Kerzen, mit Bomben.

Sie haben mir ein Gewand genäht aus Erwartung.

Doch was, wenn ich ganz anders bin, als alle es von mir erwarten?«

Dies ist eine Geschichte. Nicht mehr und nicht weniger. Was sie bedeutet, liegt bei Dir.

»Und der Herr wird ausziehen undkämpfen gegen jene Nationen wie erimmer kämpft am Tage der Schlacht.«

- Sacharia 14,3

»Und wenn der Tag kommt, dann wirddie Erde in Staub aufbrechen, und derHimmel wird wie zerrissenes Pergamentgefaltet werden.«

- Koran, Sure 81:1-2

»Und ich sah ein weißes Pferd, und derdarauf saß, hatte einen Bogen … und ihmwurde eine Krone gegeben, und er zogaus siegreich und um zu siegen.«

- Offenbarung 6,2

Inhaltsverzeichnis

Erster Akt : ERSCHÜTTERUNG

ERSTES KAPITEL : DIE RÜCKKEHR BEGINNT

AL MASIH, JERUSALEM, TEMPELBERG

ELIAV BEN-AMI, JERUSALEM, KNESSET – SITZUNGSSAAL DER REGIERUNG

SHEIKH MUSA AL-KHATIB, OSTJERUSALEM, AL-AQSA-MOSCHEE

JONATHAN CALDWELL, LAKEWOOD CHURCH, HOUSTON

LAYLA NAJJAR, AL-MASYOUN, RAMALLAH, WESTJORDANLAND

ZWEITES KAPITEL : ERSTE RISSE

AL MASIH, JERUSALEM, KLAGEMAUER

ELIAV BEN-AMI, JERUSALEM,EINE SCHUMMRIGE BAR AM RANDE DER STADT

SHEIKH MUSA AL-KHATIB, NABLUS

JONATHAN CALDWELL,DEUTSCHE KOLONIE, JERUSALEM

LAYLA NAJJAR, WASHINGTON D.C.

DRITTES KAPITEL : BEGEGNUNGEN

LAYLA NAJJAR, BROOKLYN, NEW YORK CITY

ELIAV BEN-AMI, AL-AQSA-MOSCHEE, OSTJERUSALEM

JON CALDWELL, DEUTSCHE KOLONIE, WEST-JERUSALEM

VIERTES KAPITEL : ERSCHÜTTERUNG

LAYLA NAJJAR, RAMALLAH, WESTJORDANLAND

JON CALDWELL, DEUTSCHE KOLONIE, WEST-JERUSALEM

ELIAV BEN-AMI, KNESSET, JERUSALEM – PLENARSAAL

Zweiter Akt : OFFENBARUNG

FÜNFTES KAPITEL : VERTIEFUNG

JONATHAN CALDWELL, DEUTSCHE KOLONIE, WEST-JERUSALEM

LAYLA NAJJAR, JERUSALEM, GOLGATHA

ELIAV BEN-AMI, ÖLBERG, JERUSALEM

SECHSTES KAPITEL : ERDE

JON CALDWELL, DEUTSCHE KOLONIE, WEST-JERUSALEM

ELIAV BEN-AMI, JERUSALEM

LAYLA NAJJAR, RAMALLAH

SIEBTES KAPITEL : ANGRIFFE

AL-MASIH, DER OLIVENHAIN AUF DEM GOLGOTA

ELIAV BEN-AMI, KNESSET

SHEIKH MUSA AL-KHATIB, JERUSALEM, TEMPELBERG

LAYLA NAJJAR, RAMALLAH

JON CALDWELL, EIN GEHEIMER ORT IN JERUSALEM

ACHTES KAPITEL : EIN BLITZ

ELIAV BEN-AMI, JERUSALEM

LAYLA NAJJAR, RAMALLAH

JONATHAN CALDWELL, JERUSALEM

Dritter Akt : TRANSORMATION

NEUNTES KAPITEL : STILLE

AL-MASIH

LAYLA NAJJAR, JERUSALEM

JONATHAN CLADWELL, TEMPELPLATZ, JERUSALEM

ZEHNTES KAPITEL : HEILIGES LAND

JONATHAN CALDWELL, ZWISCHEN DEN WELTEN

AL-MASIH

SHEIKH MUSA AL-KATHIB, KAIRO, LIGA DER ARABISCHEN STAATEN

ELIAV BEN-AMI, JERUSALEM, KNESSET-GEBÄUDE

LAYLA NAJJAR, ITAMAR, WESTJORDANLAND

ELFTES KAPITEL : GLAUBE

ELIAV, JERUSALEM,

DIE WELT

EIN STILLER AUFTRITT AUF EINER GANZ NEUEN BÜHNE

ZWÖLFTES KAPITEL : NEULAND

JON

LAYLA NAJJAR, DER WAHLTAG

Erster Akt

ERSCHÜTTERUNG

ERSTES KAPITEL

DIE RÜCKKEHR BEGINNT

AL MASIH, JERUSALEM, TEMPELBERG

Es war einmal ein Reisender, der Heimat gefunden hatte. Er hatte ein wunderbares, faszinierendes Land entdeckt – ein Land, in dem ein niemals versiegender, lebendiger Frieden herrschte und jedes Lebewesen frei und glücklich leben konnte. Es war ein Land, über das nur in Mythen und Legenden berichtet wurde. Und so wünschte er sich in seinem Herzen, die Kunde davon zu verbreiten, dass solch ein Land tatsächlich existierte. Also begab er sich wieder auf die Reise.

Eines Tages besuchte er ein Land, in dem es viele Kriege gab, die Menschen harte Herzen in ihrer Brust trugen und harte Worte gegeneinander sprachen.

Er sah das Leid derer, die litten, derer, die klagten, und auch derer, die das Leid zur Tugend und Gewohnheit gemacht hatten, und er hob seine Stimme, um zu helfen, um zu berichten und um denen, die hören wollten, den Weg zu weisen.

Doch obwohl er der Sprache der Menschen sehr wohl mächtig war, gab es zunächst nicht viele, die ihn verstehen wollten, denn was er sagte, hinterfragte vieles, was ihnen normal, gewohnt und heilig war.

Dennoch zog er viele in seinen Bann – nicht, weil er etwas Besonderes an sich hatte, sondern weil alle fühlten, dass er gefunden hatte, was viele noch suchten. Dass er wahrlich nicht mehr suchen musste. Viele fühlten tief in ihrem Herzen, dass sie auf der Suche nach der gleichen Heimat waren, so fremdartig seine Worte auch klingen mochten. So nahmen sie ihn bangen Herzens mit in ihre Familien und verkündeten dort, mit ihm in seine Heimat reisen zu wollen. Das machte ihren Familien große Angst. Sie beschimpften den Fremden und beschworen lautstark und verzweifelt diejenigen, die ihm folgten, es sich noch einmal zu überlegen.

Doch bei vielen war die Liebe und der Entschluss stark – stärker als jeder gutgemeinte Rat.

So begannen die Reisevorbereitungen, und obwohl es viele gab, die alles Erdenkliche taten, um die Reise zu verhindern, gab es auch immer mehr, die sich anschlossen.

Manche schlossen sich an, um aus ihrer alten Heimat zu flüchten, andere taten es aus dem Wunsch, etwas Besonderes zu sein, wenige aus Neugier und einige, weil sie der Sprache ihres Herzens folgten.

Bevor jedoch der Tag der gemeinsamen Abreise gekommen war, schlossen sich die Bürger des Reiches zusammen und verjagten den Fremden. Er solle verschwinden und nie wiederkommen.

Und der Reisende fügte sich.

Bevor er abreiste, versprach er den Menschen, dass ihn jeder finden könne, der keine Angst vor ihm habe, und dass er letztlich zu allen zurückkommen würde, wenn auch der Letzte bereit war, seine Angst vor seiner Botschaft zu überwinden. Für jene, die ihn fürchteten, hatte es nun den Anschein, als wäre er für immer fort. Doch für die, die ihn suchten, war er nicht verschwunden und noch immer und jederzeit auffindbar.

Jenen, die bereit gewesen waren, ihm zu folgen, gab er den Auftrag, die Menschheit vorzubereiten und ihnen zu sagen, dass ihre Sünden vergeben und ihre Heimat für sie bereitet sei.

Doch als die Jahre vergingen, verlor sich die Essenz seiner Botschaft. Vieles wurde über ihn erzählt. Manches wunderschön, anderes wiederum war schrecklich und furchteinflößend.

Er jedoch wusste, dass eines Tages die Saat aufgehen würde, die er und jene ausgesät hatten, die ihm nachgefolgt waren. Und er wusste, dass der Tag kommen würde, an dem der Hauch eines Einzelnen würde Berge versetzen können.

Und so wartete er, nicht ungeduldig, sondern in ruhiger Gewissheit.

Während die Welt noch seiner Rückkehr harrte, war er längst da.

ELIAV BEN-AMI, JERUSALEM, KNESSET – SITZUNGSSAAL DER REGIERUNG

Eliav Ben-Ami saß mit verschränkten Armen auf seinem Platz in der Knesset und hörte dem Ministerpräsidenten zu, der mit harter Stimme seine übliche Show abzog.

»Wir haben es lange genug auf eine freundliche, eine menschliche Art und Weise versucht. Doch was tut der Feind? Sehen wir der Wahrheit ins Gesicht: Wie viele Geiseln glaubt ihr, sind überhaupt noch am Leben? Warum, glaubt ihr, zögert die Hamas und schindet Zeit? Warum sind wir so zurückhaltend gegenüber diesen Tieren, die uns jeden Tag aufs Neue zeigen, dass sie keine Menschlichkeit in sich tragen? Ihr alle erinnert euch an das Grauen, das sie am 7. Oktober über unser Land gebracht haben. Ihr alle habt die Geschichten der entlassenen Geiseln gehört. Ihr habt ihre Gesichter gesehen. Ich sage: Wir dürfen keine Zurückhaltung mehr üben. Das Böse muss restlos aus dem Land unserer Väter getilgt werden.«

Der Saal war voller Abgeordneter. Einige gaben den Anschein, als hörten sie zu, andere tippten gedankenverloren auf ihren Handys. Es war eine jener Reden, wie sie schon Hunderte gehört hatten: Empörung, gerechter Zorn – und letztlich doch kaum mehr als ein Ablenkungsmanöver.

Eliav spürte, dass es ihm zunehmend schwerer fiel, an dieser Maskerade teilzunehmen. An seinen Zielen hatte sich nichts geändert. Er glaubte an den Zionismus, an die Erfüllung von Gottes ewigem Plan für sein Volk und daran, dass es seine Aufgabe sei, diesen mit allen Mitteln voranzutreiben. Doch mit den vergangenen Wochen und Monaten hatte sich ein unerklärliches Pochen, ein kaum noch zu verbergender Widerstand in seinem Herzen eingenistet.

»Auch die Sicherheitslage erfordert entschlossenes Handeln«, sagte der Premierminister. »Wir werden Gaza räumen lassen. Ich werde eine nie dagewesene Mobilmachung anordnen. Wir beginnen mit verstärkten Luftangriffen im Süden« – er zeigte auf eine Karte des Gazastreifens, auf die Stadt Rafah – »und bilden eine Fluchtschneise für die Zivilisten, die sich in Khan Yunis sammeln werden. Die Amerikaner kümmern sich um die Houthis im Jemen und sind bereit, jederzeit gegen Aktivitäten aus dem Iran vorzugehen. Die syrische Luftabwehr ist bereits gefallen, und die Golanhöhen werden bald gesichert sein – solange die Türken sich nicht weiter einmischen.«

Er hielt einen Moment inne und blickte in die Runde. So umstritten er auch war, im Volk und sogar in seiner eigenen Partei, so sah es doch in der Tat so aus, als stünde der Sieg unmittelbar bevor. Die Hamas war quasi außer Gefecht gesetzt, die Hisbollah leckte immer noch ihre Wunden, und nun warteten zwei Flugzeugträger des amerikanischen Militärs im Roten Meer darauf, im Ernstfall eingreifen zu können.

Überwiegend zustimmendes Gemurmel ging durch die Reihen. Die Knesset war zwar in diesen Zeiten zerstritten gewesen wie kaum jemals zuvor, doch schien sich langsam sogar die Streitlust der Linken in eine merkwürdig drückende Akzeptanz verwandelt zu haben.

»Wir haben den Etat für den Siedlungsbau im Westjordanland verdreifacht und unsere Präsenz, vor allem im Norden, durch Panzer und zusätzliche Infanterie verstärkt. Die Flüchtlingslager in Jenin, Tulkarm und Nablus werden bald keine Probleme mehr machen.«

Wo waren sie, die wütenden Zwischenrufe? Die aufgebrachten Kommentare derer, die ihn und die gesamte Koalition am liebsten hinter Schloss und Riegel gesehen hätten?

Eliav beobachtete, wie einige Abgeordnete nickten, während andere mit leeren Gesichtern vor sich hinstarrten. Womöglich hatten sie selbst erkannt, dass weder die verbleibenden Geiseln noch die Lage in Gaza noch zu retten waren. Dass der Konflikt zwischen dem Iran und den Amerikanern in jedem Fall eskalieren würde und Israel seine Rolle dabei zu spielen hatte.

Und natürlich wusste jeder, der hier saß, dass alles Genannte nur die Spitze des Eisbergs war. Dass es um mehr ging als um Sicherheit.

Jemen, Syrien, Iran, die Türkei – all das hatte nicht mehr das Geringste mit dem Schicksal der Geiseln zu tun. Die Rede war eine Scharade, bloße Strategie, um ein Handeln zu begründen, dessen Konsequenzen schon sehr bald die ganze Welt in ihren Grundfesten erschüttern könnten.

Noch nie waren die Voraussetzungen so vielversprechend gewesen.

Es war Krieg. Und das rechtsnational-zionistisch-orthodoxe Regierungsbündnis hatte den Premierminister gewissermaßen in der Hand – drohte ihm doch die Festnahme, wenn ihm die Koalitionspartner die Unterstützung versagten.

Im Hintergrund und doch zunehmend jedes politische Tagesgeschehen überragend, stand eine Möglichkeit, über die jedoch bislang kaum jemand offen sprach: Ein biblisches Großisrael. Und mitten darin: der Dritte Tempel.

Seit zwei Jahrtausenden klagten die Juden an der westlichen Mauer der Altstadt, der HaKotel HaMa’aravi, und beteten darum, dass ihnen ein neuer Tempel erbaut werde.

Was nur wenige wussten: hinter den Kulissen waren die Vorbereitungen dafür bereits in vollem Gange. Der Sanhedrin hatte Juden aus allen Teilen der Welt dazu aufgerufen, nach Israel zurückzukehren. Das Opferritual der roten Färse stand kurz bevor, laut dem 4. Buch Mose die Voraussetzung für die Wiedererrichtung des jüdischen Tempels, und unter der Oberfläche arbeiteten einflussreiche Kreise daran, die Voraussetzungen für den Bau des Tempels zu schaffen. Dass niemand darüber sprach, hatte jedoch einen überaus heiklen Grund – einen Grund, der geeignet war, die Welt in ihren Grundfesten zu erschüttern: Der Grund war der Tempelberg und der große Krieg. Sollte der Dritte Tempel erstehen, müssten einige der größten Heiligtümer der islamischen Welt aus dem Stadtbild Jerusalems getilgt werden. Das war in der Tat kein Geheimnis. Während die Weltöffentlichkeit weiterhin so tat, als ginge es um das Leben der verbleibenden 24 lebenden Geiseln oder um die Zukunft des Gazastreifens, war der Blick der gesamten arabischen Welt – vom Libanon bis nach Indonesien – auf den Tempelberg gerichtet.

Es würde nicht nur Aufstände geben. Es würde Krieg geben. Es musste sogar einen Krieg geben – womöglich einen Krieg, wie es ihn noch nie zuvor gegeben hatte.

Eliav strich sich gedankenverloren mit zwei Fingern über die Stirn. Er war kein Narr, kein Träumer. Politik war ein Spiel aus Macht und Überzeugung, aus Kalkül und Glauben. Aber in Israel bedeutete Politik auch, mit einem absurden Paradoxon zu leben: Zionisten, die keine Gläubigen waren. Gebildete und mächtige Menschen, die sich als Juden und Israelis bezeichneten und doch weder Talmud noch Tora studiert hatten. Er hatte es nie verstanden. Zionismus war doch die Verheißung, die Rückkehr in das Land der Väter, die Erfüllung der biblischen Prophezeiungen. Und doch war die Mehrheit derjenigen Zionisten, die in der Knesset saßen, alles andere als gläubig.

Sie kämpften für einen jüdischen Staat, für ein Land, das in der Tora verheißen wurde – und glaubten gleichzeitig nicht an den Gott dieser Verheißung.

Dennoch waren sie nicht abgeneigt, der arabischen Welt den Krieg zu erklären, sich als verlängerter Arm der Vereinigten Staaten im Nahen Osten missbrauchen zu lassen und ihre Expansionspolitik einfach aus Selbstzweck voranzutreiben – als erwarteten sie tatsächlich die Ankunft des Erlösers in der Stunde der Finsternis.

Hatten sich Angst und Hass tatsächlich so tief in die Herzen der Menschen gefressen?

Oder war tatsächlich die Hand Gottes im Spiel, die die Gläubigen und Ungläubigen gleichermaßen in Richtung des Unvermeidbaren lenkte?

Für Eliav jedenfalls festigte sich zunehmend das Gefühl, dass es keine andere Erklärung geben konnte. Während er Bündnisse mit ultraorthodoxen Politikern eingegangen war, die das Kommen des Maschiach vorbereiten wollten, mit Siedlern, die es als ihre heilige Pflicht betrachteten, die Grenzen Israels immer mehr zu erweitern, wusste er, dass der Durchschnitts-Israeli sich für all das nicht interessierte. Der einfache Bürger in Tel Aviv oder Haifa wollte keine Apokalypse, keinen Endkampf zwischen Gut und Böse. Er wollte einen funktionierenden Nahverkehr, eine sinkende Inflation und bezahlbare Wohnungen. Dennoch wählten sie eine Regierung, die die Apokalypse nicht nur zu begrüßen, sondern regelrecht auf sie zu zustürmen schien.

All dies hatte er begrüßt, an all dem hatte er nun viele Jahre mitgearbeitet, doch das Hochgefühl des Sieges wollte sich nicht einstellen. Im Gegenteil. Unruhig tastete er nach seinem Kragen. Ein Gefühl, ja eine Angst, schnürte ihm die Kehle zu.

Die Verheißungen hatten ihren Zauber, ja ihre Anziehungskraft gehabt. Er selbst hatte aus tiefer Überzeugung für sie gekämpft. Doch nun, wo sie aus der bloßen Vorstellung immer mehr in das stahlharte Gewand der Wirklichkeit gerückt wurden, war es ihm, als habe der Traum sich in einen Albtraum verwandelt.

Der Traum eines messianischen Großisraels, in dem sich die Verheißungen erfüllten – das war ganz und gar sein Traum gewesen. Doch nun? Passierte das alles gerade tatsächlich? Was, wenn sie sich irrten? Wenn sie sich schon immer geirrt hatten?

Eliav fragte sich manchmal, ob er selbst im Angesicht der Ereignisse wirklich und von ganzem Herzen an die Ankunft des Messias glauben konnte. Er betete, er studierte die Schriften, er hielt die Mizwot ein. Und doch, wenn er ehrlich zu sich war, hatte er mehr Angst davor, dass der Messias tatsächlich kam, als dass er niemals erschien.

Denn - was, wenn es wirklich begann?

Die Prophezeiung des Krieges. Womöglich war er so nah wie nie zuvor.

Die Rabbiner, die sich in den Fluren der Knesset flüsternd besprachen, nannten es anders. Sie sprachen von der Milchama G’dola, dem großen Krieg. In den Schriften stand, dass die Nationen der Welt sich gegen Jerusalem erheben würden, dass die Söhne Edoms, die westlichen Nationen, und Ischmaels Nachfahren, die arabische Welt, in den finalen Kampf zögen.

Armageddon. Der letzte Kampf zwischen Gut und Böse.

Eliav wusste, dass es in den Augen der Propheten keine politische Lösung gab. Frieden war eine Illusion, eine kurze Phase zwischen zwei Kriegen. Es gab nur zwei Möglichkeiten: die Knechtschaft unter den Völkern oder die endgültige Erlösung.

Er wusste auch, dass einige hier in diesem Saal, tief in ihrem Herzen, genau darauf hinarbeiteten. Sie würden niemals offen sagen, dass sie einen Krieg wollten. Aber sie glaubten, dass der Tempel nur dann wieder errichtet werden könne, wenn die Welt erschüttert wurde. Oder sie kannten einfach nichts anderes mehr als Krieg.

Eliav atmete langsam aus.

Vielleicht war es wirklich längst zu spät, die Richtung noch zu ändern.

SHEIKH MUSA AL-KHATIB, OSTJERUSALEM, AL-AQSA-MOSCHEE

Sheikh Musa Al-Khatib saß in seinem bescheiden eingerichteten Büro in der Al-Aqsa-Moschee und massierte sich die Schläfen. Durch das offene Fenster drang der Geruch von Stein, Sand und fernen Gewürzen, vermischt mit den gedämpften Stimmen der Gläubigen im Hof. Es war ein Tag wie viele andere und doch auch wiederum ganz anders.

Vor ihm saß Abdel Rahman, ein angesehenes Mitglied der Gemeinde, dessen Hände immer noch leicht zitterten. Er hatte gerade geendet, und nun herrschte eine Stille, die Musa um nichts in der Welt brechen wollte.

Die gnädige Stille, die noch alle Möglichkeiten enthielt, die kein abschließendes Urteil und keine Konsequenzen von ihm verlangte.

»Ich schwöre es, Sheikh«, sagte Abdel schließlich und lehnte sich vor, seine Stimme voller Drang und zitternder Aufregung. Tränen standen in seinen Augen, vom Beginn ihres Gespräches an. »Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Eine Frau, die wie tot am Boden lag. Dann dieses…«, er rang nach Worten, »…Licht. Diese unermessliche Freude. Ein Mann kniete an ihrer Seite. Und als sie erwachte, erkannte sie ihn sofort. Sie nannte ihn Al-Masih.«

Musa Al-Khatib blickte sein Gegenüber lange an, dann lehnte er sich langsam zurück. Selbst wenn diese Schilderung etwas nachvollziehbarer und sachlicher gewesen wäre: Schon allein diesen Namen auszusprechen, war gefährlich. Normalerweise hätte er es sofort unterbunden, denn es gab nicht wenige, die bereits bei der Erwähnung seiner Rückkehr zu den Waffen greifen würden. Es konnte sehr schnell sehr gefährlich werden in diesen Tagen.

Der Imam blickte den vor ihm Sitzenden lange an. Er kannte Abdel Rahman seit vielen Jahren. Er war ein demütiger Mann, kein Schwärmer, keiner, der sich schnell in Aufregung versetzen ließ. Und doch, was er erzählte, war unmöglich.

»Abdel…« Der Sheikh strich sich mit den Fingern über den grauen Bart, und seine Worte kosteten ihn eine Überwindung, die ihn selbst verwunderte. »Du weißt, wie viele kommen und behaupten, Zeichen gesehen zu haben. Du weißt, wie viele sich für Gesandte Gottes halten.«

»Ja, Sheikh, ich weiß es. Aber das hier… das war anders.« Abdel Rahman schüttelte den Kopf, als könne er selbst nicht fassen, was er gesehen hatte. »Ich habe in meinem Leben noch nie so eine Gegenwart gespürt. Als er lachte, Sheikh… es war, als hätte sein Lachen die ganze Stadt berührt.«

Musa atmete tief durch. Wider seines eigenen Willens drang die Kraft der Worte seines alten Freundes tiefer in ihn ein, als er es zulassen wollte, und rührte etwas in seinem Herzen, das ihn zugleich ergriff und erschreckte.

Er griff wieder nach der Stille, als wäre sie der einzige Ort, an dem er dem Gesagten Raum geben konnte. Doch schien sie sich verändert zu haben.

Eine Erinnerung war in sie eingedrungen. Eine wunderbare und doch in diesem Augenblick unerwünschte, machtvolle Erinnerung, die ihn zu sich rief, den wirren Worten Abdel Rahmans ein neues Gewicht hinzufügend.

Er hatte eines Nachts von einem solchen Lachen geträumt.

Es war von oben gekommen, von weit über seinem Kopf, und war ihm jedes Mal bis in die Essenz seiner Seele gedrungen.

Es war das Schönste gewesen, das er jemals vernommen hatte. Und so hatte er sich bemüht, zu ihm hinaufzusteigen. Zu diesem Klang. Dem entgegen, der seine Quelle war.

Als klettere er eine Leiter hinauf, hatte er Schritt um Schritt getan. Doch als er ihm näher gekommen war… Etwas in diesem Lachen schien ihn ganz und gar aufzulösen. Etwas so Reines, dass es ihn bis ins Mark erschreckt hatte.

Und so war er gefallen.

Wieder und wieder.

»Wer so zu lachen versteht«, hatte er beim Erwachen gedacht, »ist wahrlich bei Allah.«

War das nicht ein Zeichen? Gab es nicht dem, was Abdel Rahman schilderte, ein Gewand des Verstehbaren? War heute womöglich die Tür zu etwas ganz und gar Wunderbarem aufgestoßen worden? Ein Teil von ihm, das fühlte er, ein Teil von ihm hoffte es. Doch nun war er sich nicht sicher, ob er diesem Teil von sich einen Raum geben durfte. Die Ankunft Al-Masihs war kein einfaches Thema. Sie bedeutete nicht nur Wunder und Licht, sie bedeutete Chaos.

Wenn es wahr war, wenn es tatsächlich wahr war, dass der Messias erschienen war… dann stand Jerusalem an der Schwelle zu etwas Unkontrollierbarem.

Sheikh Musa Al-Khatib dachte an die letzten Wochen. Die Spannungen im Mittleren Osten und auch auf dem Tempelberg hatten zugenommen, die Rhetorik der israelischen Regierung wurde härter, und immer wieder gab es Gerüchte über die rote Färse, über das Opferritual, das bevorstand.

Er sah vor sich, wie schnell sich alles entzünden konnte. Es brauchte nur einen Funken, einen Moment der Unachtsamkeit, eine Provokation. Die jüdischen Gruppen, die für den Tempel kämpften, würden ein solches Zeichen als Bestätigung sehen. Die Siedlerbewegungen würden sich ermutigt fühlen. Die Knesset würde – zumindest hinter verschlossenen Türen – von neuen Optionen sprechen.

Und was würde es für seine eigene Gemeinde bedeuten? Ein Messias, der in Jerusalem erschien, war für viele Muslime kein Grund zur Freude. Nicht umsonst wurden die, die behaupteten, er zu sein, mit dem Tode bestraft. So schwierig das Leben seiner Brüder auch war, nach dem Ende aller Tage verlangten nur die Eiferer, die ohnehin in der Finsternis lebten und mit der Welt im Krieg waren.

Er hatte es nie verstanden. Warum musste der heiligste aller Tage, der Tag der Wiederkunft des Messias, stets mit der Auslöschung, der Versuchung und dem Leid verbunden sein?

War Allah nicht der »Allerbarmende«, der allem Leben auf ewig gnädig zugewandt blieb? Konnte er gleichzeitig ein gnadenloser Richter sein, dessen Zorn so leicht zu wecken war und der so unausweichlich jene treffen würde, die im Dunkeln wandelten?

Auch Sheikh Musa Al-Khatib war in seinem Leben weiß Gott im Dunkeln gewandelt, bevor er sich den Schriften zugewandt hatte. Sein Studium an der Islamischen Universität in Kairo hatte er mit einer Arbeit über die letzten Tage abgeschlossen und dabei in sich die Hoffnung genährt, sie würden niemals kommen. Einer seiner ersten Lehrer hatte ihm gesagt, es sei als eine Allegorie zu verstehen, eine innere Transformation. Nur der käme zu Gott, der den Keim des Bösen in sich selbst finde und mit der Hilfe Allahs herausreiße. Im Inneren des Menschen werde die heilige Schlacht wüten, wenn die Ungeheuer des Unterbewussten aus der Tiefe aufstiegen.

Darin hatte er Hoffnung und Trost gefunden, bedeutete es doch, dass niemand jemals wirklich ganz und gar verloren gegeben wurde. Dass jeder zu jeder Zeit umkehren und Befreiung finden konnte. Und dass der versprochene Messias im Inneren der Menschen auftauchen würde, wenn die heilige Schlacht geschlagen war.

Doch was, wenn es war, wie die Schriften sagten?

War es nicht in den Überlieferungen geschrieben, dass der Ankunft des Al-Masih die des Ad-Dajjal, des falschen Messias, vorausgehen würde, der die Welt in Versuchung führte? Würden nicht gemeinsam mit ihm die Dabbat al-Ard und Ya’juj wa Ma’juj aus der Finsternis emporsteigen, um die Welt zu verschlingen? Ja, die Welt mochte ihre Probleme haben, doch hatte sie deshalb ihre Auslöschung verdient? Ein Messias, der im Namen Gottes Gerechtigkeit sprechen sollte in der heutigen Zeit - er würde zweifelsohne nicht viele ungestraft lassen.

Doch hatte der Prophet nicht gewarnt, dass auch der Dajjal Wunder wirken würde, dass er Kranke heilen und Tote erwecken würde, nur um die Gläubigen in die Irre zu führen?

Und selbst wenn dieser Mann nicht der Dajjal war, war er dann wirklich der verheißene Al-Masih? War er Isa ibn Maryam, der Sohn Marias, der laut Koran zurückkehren würde, um die Gläubigen zu retten? Oder war er ein Wahnsinniger? Ein Scharlatan? Musa Al-Khatib wusste, dass er vorsichtig sein musste.

Er stand langsam auf, trat ans Fenster und blickte auf den Hof der Moschee hinab. Männer und Frauen gingen in der frühen Nachmittagssonne ihren Gebeten nach. Für sie alle war das hier ein Ort der Ruhe, ein Ort, an dem Himmel und Erde sich berührten.

Und doch, wenn Abdel Rahman recht hatte, dann war es vielleicht bald vorbei mit dieser Ruhe.

Er drehte sich wieder zu dem Mann um. Er musste mehr erfahren. Bedächtig ließ er seinen Anblick auf sich wirken. »Du hast das also gesehen. Du bist überzeugt davon. Aber sage mir, Abdel, bist du dir sicher, dass es nicht der Dajjal war?«

Abdel Rahman sah ihn mit großen Augen an.

»Sheikh… wenn das der Dajjal war, dann habe ich den falschen Mann gefürchtet.«

JONATHAN CALDWELL, LAKEWOOD CHURCH, HOUSTON

Das Licht in der riesigen Halle war gedämpft, doch über der Kanzel schwebte eine gewaltige Projektion: eine Karte des Nahen Ostens, überlagert von biblischen Prophezeiungen. Die Stimme von Jon Caldwell donnerte durch die Lautsprecher, während Tausende von Gläubigen in den Reihen vor ihm ergriffen zuhörten. »Brüder und Schwestern! Die Zeit ist gekommen!«

Caldwell hob seine Bibel in die Höhe. Seine Stimme war warm, fest, hypnotisch. Jeder Satz trug nicht nur Glaube in sich, sondern Gewissheit – in Worte gekleidete Unausweichlichkeit.

»Der Herr sprach zu Johannes auf Patmos: ‚Siehe, die Hure Babylon ist gefallen!‘

Und ich sage euch – wir wissen, wer Babylon ist! Die Feinde des Herrn haben sich gegen uns erhoben. Die Ungläubigen des Ostens! Die Hasser Christi! Sie versammeln sich gegen Israel, gegen den Heiligen Bund Gottes! Doch der Tag des Gerichts naht!«

Die Menge tobte. Jon ließ sich einen Moment Zeit, ließ die Worte nachhallen. Er genoss die Macht, die ihn durchströmte. »Das ist meine Bestimmung.«, dachte er. Fünfzigtausend Menschen hatte Gott heute versammelt. Millionen weitere lauschten über Internet und Fernsehen. Mehr Menschen, als Christus selbst versammelt hatte.

Das ist kein Zufall.

Er ließ seinen Blick über die Menschenmassen schweifen.

»Jesus Christus hat seine Krieger berufen, hat sie genährt und gerüstet.« Seine Stimme senkte sich zu einer drängenden, fast vertraulichen Intensität. »Fragt euch: Kann es ein Zufall sein, dass ihr in den Zeiten der Offenbarung lebt?«

Zunächst kamen einzelne Rufe: »Nein!« Dann immer mehr. »Nein!« Jon ließ die Woge anschwellen, dann schnitt er sie mit der nächsten Eskalation.

»Fragt euch: kann es ein Zufall sein, dass ich euch hier und heute dazu aufrufe, euch den Heerscharen des Himmels anzuschließen?«

»Nein!«, dieses Mal gellte es aus Tausenden von Kehlen, ein wogender Tumult aus Stimmen. Er ließ die letzten Rufe verklingen. Dann sprach er erneut – leise, sanft, doch mit brennender Überzeugung in jedem Wort:

»Brüder und Schwestern, seht auf die Schrift! Der Herr kommt nicht als sanftmütiges Lamm, sondern als Reiter auf einem weißen Pferd! Und was trägt er? Ein Schwert! Ein scharfes Schwert, das aus seinem Munde fährt, um die Nationen zu schlagen! Er regiert mit eisernem Stab und tritt die Kelter des Zornes Gottes!«

Er hielt einen Moment inne, ließ die Spannung steigen. »Und ich frage euch: Hat unser Herr ein Schwert in der Hand? Nein! Denn das Schwert, das er führt, gibt er uns! Und er spricht: ‚Ergreife es! Erfülle mein Werk!‘«

Der Tumult, der nun folgte, übertraf alles bisher Dagewesene. Jon sog die Energie in sich auf. Es war wie ein Rausch, ein göttliches Feuer, das durch ihn loderte.

»Der Herr hat jedem von euch sein Schwert gegeben.« Auf den Bildschirmen erschien nun ein strahlendes Porträt des Präsidenten, umgeben von goldenem Licht. »Manchen gab er das Schwert der Macht, damit sie die Geschicke der Welt seiner Wiederkunft entgegen lenken!«

Frenetischer Beifall erhob sich. »Manchen gab er das Schwert des Mutes, damit sie ihr Leben geben, um ihm den Weg zu bereiten!«

Auf den Bildschirmen erschienen neue Bilder. Soldaten, die in der Wüste auf eine weiße Stadt zumarschierten. Der Applaus schwoll an.

»Manchen gab er das Schwert der Großzügigkeit, um unsere heilige Kirche zu einem mächtigen Verbündeten des Herrn zu erheben!« Nun zeigten die Bildschirme einfache Menschen, die lächelnd ihre Kreditkarten an die Spendenautomaten hielten. »Denn der Herr sprach: Wer gibt, wird empfangen! Wer sät, wird ernten! Und wer gibt, der wird mit Herrlichkeit belohnt!«

Erneut tobte die Menge. Jon hob eine Hand, um sie zu beruhigen. Sein Ton wurde leiser, persönlicher. »Ich habe heute Morgen mit meiner Frau gesprochen«, sagte er und deutete auf eine elegant gekleidete blonde Frau in der ersten Reihe. Sie lächelte strahlend, während sie zurück winkte. »Und ich sagte: Liebling, ich will ein wahres Zeichen des Glaubens setzen. Sag mir, was ich geben soll.«

Er ließ eine dramatische Pause entstehen, dann sah er mit leuchtenden Augen zur Menge.

»Wisst ihr, was sie geantwortet hat?« Die Stille war gespannt.

»Liebling, sag du es ihnen.«

Seine Frau erhob sich, Mikrofon in der Hand, ein makelloses Lächeln auf den Lippen. »Ich fragte ihn: ‚Wie viel haben wir denn?‘«

Ein Raunen ging durch die Halle. Jon nickte, ergriffen.

»Der Herr hat uns mit Reichtum beschenkt. Doch nicht, um ihn für uns zu behalten.«

Auf den Bildschirmen erschien nun die offiziell wirkende Seite eines Finanzinstituts und die Einblendung eines überaus real wirkenden Kontostandes, der ihr gemeinsames Vermögen auf 1.000.270.321 Dollar auswies. Er wischte sich mit einem Tuch eine Träne aus den Augen.

»Ich gestehe, dass ich zögerte. Sollte ich wirklich alles geben? Doch dann wurde mir klar, dass es der Herr selbst war, der durch meine wunderbare Frau zu mir gesprochen hatte.« Er hob ein kleines Laptop hoch.

»Ich habe alles vorbereitet. In dem Moment, in dem ich diesen Knopf drücke, überweise ich mein gesamtes Vermögen unwiderruflich an die Lakewood Church.

Ein Stöhnen ging durch die Menge. Was sagt ihr, Brüder und Schwestern? Soll ich es tun?«

Ein einzelnes »Ja!« hallte durch die Halle. Dann ein weiteres. Dann immer mehr.

»Soll ich es tun?« Das Getöse wurde zu einem wogenden Meer aus Stimmen. Jon blickte noch einmal zu seiner Frau hinüber, dann lächelte er. »Ich liebe dich, Liebling.«

Und dann drückte er den Knopf. Auf dem Bildschirm zeigte sein Kontostand erst noch die gigantische Summe. Dann, eine Millisekunde der Stille. Und dann: 0 Dollar. Ein Moment der absoluten Stille. Dann der erste Aufschrei. Rufe des Glaubens, ekstatische Jubelrufe, Tränen, Menschen, die in die Knie sanken. Jon blickte zu seiner Frau. Sie strahlte ihn an.

Er hob seine Hand zum Himmel.

»Vater, jetzt sind wir ganz dein. Halleluja! Brüder und Schwestern, lobet den Herrn! Erhebt euch und lobet den Herrn!« Als er sich verneigte, begann die Abschlusszeremonie. Die Musiker betraten unter tosendem Applaus die Bühne.

Hinter den Kulissen fiel Jon auf einen der weichen Stühle und schloss die Augen.

Der Rausch pumpte durch seine Adern. Das hätte niemand außer mir gekonnt. Er wusste, dass es seine Mission war, das Kommen Jesu Christi zu beschleunigen. Und heute hatte auch die Welt es gesehen. Und doch blieb noch so vieles, das sie noch zu sehen vor sich hatte. Ja, nach diesem Tag würde seine Kirche endgültig zu einem Global Player aufsteigen – mit der Macht, die Geschicke der Welt zu verändern. Und doch war es nur ein Hauch, ein winziges Härchen auf der herrlichen Frucht, die Gottes Plan in seiner Gesamtheit erwachsen ließ. Wen kümmerte es, durch wessen Geld der Stein ins Rollen gebracht wurde?

Die Welt würde sich an das Geld nicht erinnern. Doch noch heute erinnerte sie sich an den, der alles geopfert hatte, um alle zu befreien.

Schon heute Nachmittag würde er die Staaten verlassen, um dem Ort nahe zu sein, an dem es geschehen würde. Israel war der Schlüssel, und er hatte die Macht, diesen Schlüssel endlich zu verwenden.

LAYLA NAJJAR, AL-MASYOUN, RAMALLAH, WESTJORDANLAND

Layla saß auf der harten Holzbank ihrer winzigen Küche, zog an ihrem Joint und schloss für einen Moment die Augen. Der bittere Rauch kratzte in ihrer Kehle, aber das war gut. Das war real. Vor ihr saßen vier ihrer Freunde, jeder ein Aktivist auf seine Art, ein Kämpfer für den Frieden. Ihre Kinder, wie sie sie manchmal halb liebevoll, halb belustigt nannte.

Wie ihre Kinder sahen sie nun auch alle voller Spannung an, denn es lagen Neuigkeiten in der Luft. Nie zuvor war das internationale Interesse an ihrer Sache so groß gewesen. In wenigen Tagen schon würde Layla bereits wieder in den Staaten sein, um vom Kampf der Palästinenser zu berichten, um Spenden zu sammeln und um Trauma-Bewältigungen anzuleiten.

»Die Staaten«, sie spuckte die Worte beinahe, mit einem Hauch belustigter Verachtung in der Stimme und stieß den Rauch aus. »Mal ehrlich! Da sind auf einmal Juden, die sich plötzlich für Palästina engagieren, weil ihre Kinder jetzt auf pro-palästinensischen Demos mitlaufen. Plötzlich merken sie, dass sie sich ihr Leben lang belogen haben. Und weißt du, was das Beste ist? Ihre Eltern haben Angst. Sie haben Angst, weil sie erkennen, dass ihr ganzer moralischer Anspruch auf nichts als Lügen gebaut war.«

Sie machte eine mitreißende Pause und blickte in die Runde. »Und jetzt kriegen sie Panik, weil ihre Kinder sie hassen und sie fragen: Warum hast du mich mein ganzes Leben lang angelogen?« Layla lächelte, doch es war etwas Hartes in ihrem Lächeln. Etwas Wütendes.

»Gut«, sagte sie, und mit einem Mal war jedes Lächeln aus ihren Augen verschwunden. »Sie sollen das Leid fühlen, das sie angerichtet haben. Das Leid der Eltern, die ihre zerstückelten Kinder aus den Trümmern von Gaza ziehen.«

Ihre Freunde schwiegen. Sie wussten, wie schnell Layla zwischen ihren Emotionen wechseln konnte. In einem Augenblick wurde sie von einem strahlenden, breit und warm lächelnden Menschen, jung und voller Lebenslust, zu einer alten, von Rache und Schmerz angetriebenen Frau, ja zu einem Racheengel des Herrn mit schwarzen Augen und ohne einen einzigen Funken Wärme im Blick. Zu einer entschlossenen Kämpferin für die Leidenden und Unterdrückten, die sich selbst mit dem Tod anlegte. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn Layla litt an Multipler Sklerose. Eine Tatsache, die man schnell vergaß, wenn man sie erlebte.

Sie nahm noch einen Zug. Sie hatte schon gekifft, bevor sie krank geworden war, und würde wohl auch kiffen, wenn sie nicht krank wäre. Doch half es ihr, mit den Symptomen ihres Kampfes, den inneren wie äußeren, fertigzuwerden.

»Sie wollen unsere Dokumentation bewerben, die Amerikaner.« Nun lächelte Layla wieder dieses Lächeln, das alle so an ihr liebten. Dieses Lächeln, das sie mit einem Schlag 20 Jahre jünger machte und ihr die Jugendlichkeit und Frische eines neuen Lebens zu verleihen schien.

»Da ruft mich doch neulich dieser Milliardär an und sagt: ‚Darling, we want to do everything for you.‘« Sie machte eine theatralische Geste, die ihre Freunde erneut auflachen ließ. »Hey, aber wisst ihr, was das heißt?«

Roslan, ein junger Journalist mit Brille und wilder Mähne, grinste vergnügt. »Dass wir uns bald überlegen müssen, was wir mit der ganzen Kohle machen sollen?«

Laylas Lächeln wurde breiter. »Ihr müsstet mal die schicken Hotels sehen, in denen die mich untergebracht haben. Und dann sagen sie Dinge wie: ‚Darling, der Champagner wartet schon auf Sie.‘ Und ich denk mir so: Leute, was denkt ihr denn, wer ich bin??«

Ihre Freunde brachen in liebevolles Gelächter aus. Layla dachte nie an ihren eigenen Luxus. Während ihr Sohn und ihre Brüder in gemütlichen Betten schliefen, nahm sie mit einer Matratze auf dem Boden vorlieb. Auch ihr Handy und ihr Computer sprachen Bände: diese Frau gönnte sich nur dann etwas, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gab.

»Und dann fragt er mich ‚Meine Liebe, können wir sonst denn noch irgendetwas für Sie tun?‘ Und ich: ‚I want weed.‘« Gelächter. »Und er dann: ‚Meine Liebe, ich höre Sie. Für Sie nur vom Feinsten.‘«

Einen Moment erlaubte sie sich, mit ihren Freunden selig in dem Zauber ihrer eigenen Erzählung zu schwelgen. Dann wurde sie wieder ernst. Wenn sie sprach, sah sie immer einem ihrer Freunde direkt ins Gesicht, als würde sie diesen einen Moment nur mit ihm allein teilen und hätte alle anderen um sie herum vergessen:

»Ich habe mir, als ich zwanzig war, einen Brief geschrieben. An mein 45-jähriges Ich. Weißt du, was ich mir selbst versprochen habe? Dass ich die erste palästinensische Frau sein werde, die den Friedensnobelpreis bekommt.«

Ein Moment andächtiger Stille erfüllte den kleinen Raum. In diesem Moment war jeder der Anwesenden davon überzeugt, dass dieses Ziel mit dem heutigen Tag in greifbare Nähe gerückt war.

Dass Layla es bereits geschafft hatte. Diese unverwüstliche Frau, die ganz und gar zu dem geworden war, was sie tat. Dann streifte Layla den Gedanken mit einem Schulterzucken von sich ab.

»Wir sind auf einem guten Weg.«

»Apropos.« Liebevoll lächelte sie ihre Freundin Suzan an. »Wie war dein Weg heute, Habibti?«

Suzan war heute aus Tulkarm angereist, keine einfache Reise dieser Tage. Vom Flüchtlingslager, in dem sie noch vor wenigen Wochen gelebt hatte, war nun nur noch Staub übrig. Sie war, wie Layla selbst, Anfang 40, studiert, geschieden, hatte ihre zwei Söhne alleine großgezogen. Eine starke Frau, ebenfalls eine Kämpferin, die nun verächtlich ins Leere starrte.

»Die Soldaten an den Checkpoints? Das könnten meine Kinder sein. Laufen da rum mit ihren Maschinengewehren und halten sich für die Stärksten. Walla, drei Stunden hab ich in der Schlange gestanden mit den ganzen geisteskranken Taxifahrern. Und als ich dann dran war, fragen die mich ernsthaft, was ich in Ramallah mache und ob ich Waffen dabei hab. Fuck Mann, hätte ich sie am liebsten angeschrien: Was macht ihr in meinem Land, und was soll der Mist, dass ihr unbewaffneten Leuten in ihrem eigenen Zuhause die Mündungen eurer Scheißknarren unter die Nase haltet? Aber ich hab sie nur mit großen, freundlichen Augen angelächelt und gesagt: ‚Ich besuche meine Schwester.‘«

Dabei machte sie so große und unschuldige Augen, dass erneut alle in Gelächter ausbrachen. Layla nickte, während ihre Augen fast einen mütterlichen Ausdruck bekamen, der jedoch unübersehbar von tiefer liegender Geringschätzung durchbrochen wurde.

»Diese Israelis. In einer Zeit, in der diese Kinder gerade erst beginnen, sich selbst zu finden, zu kiffen oder aneinander rumzuspielen, drückt man ihnen eine Waffe in die Hand und sagt: Jalla, beschützt uns vor den Terroristen. Sie sollten ganz andere Dinge tun. Gras rauchen. Party machen. Sich finden. Herausfinden, mag ich Jungen oder Mädchen? Will ich Astronaut oder Tierarzt werden? Aber nein. Als Erstes gibt man ihnen eine Waffe.«

Für einen Moment starrten alle sinnend vor sich hin, und Layla genoss den bunten Haufen, der sich heute Abend an ihrem Tisch versammelt hatte. Eigentlich schrie alles in ihr danach, sich ins Bett zu legen und mindestens drei Wochen durchzuschlafen, doch hatte sie schon vor Jahren gelernt, solcherlei Wünsche nicht weiter zu betrachten. Völlige Verausgabung war ihr Grundzustand, ein Zustand, der ihr im Laufe der Jahre ein Zuhause geworden war.

Es war doch ganz erstaunlich, was man alles erreichen konnte, wenn man nur den eigenen Bedürfnissen keine Bedeutung beimaß.

Laylas Küche war im Westjordanland eine Rarität. Neben ihr, seine Hand liebevoll in der ihren, saß Szimon, ein jüdischer Siedler, dessen ganze Familie an vorderster Front Steine und Schlimmeres auf palästinensische Bauern warf. Er war erst heute Nacht heimlich aus Itamar angereist, ebenfalls eine nicht ungefährliche Reise, denn Ramallah war Area A, eine für Israelis verbotene Zone. Und er war so offensichtlich Israeli, wie man es nur sein konnte. Mit seinen Schläfenlocken und dem rasierten Kopf stand ihm »Jude« förmlich auf der Stirn geschrieben.

Daneben saß Roslan, 26 Jahre alt und gebürtig aus Russland. Er hatte in Oxford studiert, bevor er nach Israel gekommen war. Seine jüdischen Eltern hatten die Einbürgerung möglich gemacht und ihn somit vor dem Ukrainekrieg bewahrt. Ironischerweise hatte er bereits kurz nach seiner Ankunft beschlossen, sich als Kriegsreporter und Friedensaktivist dem Kampf der Palästinenser anzuschließen, was weniger gefährlich in Palästina zu sein schien als in seinem Heimatland. Dennoch war er in den letzten zwei Jahren immer wieder festgenommen, drangsaliert und ausgeraubt worden – von der Armee des eigenen Landes wohlgemerkt.

»Wie geht’s deiner Schulter?«, Szimon blickte Roslan mitfühlend an, dessen schmale Figur und blasses, intellektuelles Gesicht nicht so recht mit seinem Mut und seiner Entschlossenheit zusammenzupassen schienen. Er hatte die letzten Tage im Jordantal verbracht, in einem Dorf, das über die letzten Monate immer wieder von militanten Siedlern, wie denen aus Szimons Familie, angegriffen worden war. Heute hielt er sich die Schulter, eine Tatsache, die niemandem in dieser Runde entgangen war.

Roslan hob das T-Shirt und offenbarte einen großflächigen Bluterguss um sein Schlüsselbein, in dessen Mitte eine kleine und bereits verkrustete Wunde prangte. Bemüht gleichgültig wischte er das Thema vom Tisch.

»Wird schon.« Als er sah, dass ihn alle nach wie vor neugierig ansahen, zuckte er mit den Schultern. »Es war alles ruhig, bis zur dritten Nacht. Da kamen sie auf ihren Quads angefahren, haben ein paar Schafe erschossen. Dann sind wir raus und haben sie kräftig auf Hebräisch angeschrien. Dass sie Nazis sind, keine Juden. Dann haben die das Militär gerufen, damit es sie vor uns beschützt.«

Roslan schüttelte den Kopf.

»Wir waren nur zu zweit. Zwei israelische Aktivisten und 30 Dorfbewohner. Und auf einmal kommen drei Jeeps mit 15 Soldaten, treiben uns zusammen, während die Siedler die frisch gepflanzten Bäume ausreißen und die Trinkwassertanks durchsägen.«

Roslan zog geräuschvoll die Nase hoch und schien kurz davor, auf den Boden zu spucken, besann sich dann aber.

»Als Arik ihnen gesagt hat, dass sie dreckige Feiglinge sind, Faschisten und noch ein paar andere Sachen, haben sie ihn festgenommen, ein paar von uns zusammengeschlagen und sind los.«

»Und warum haben sie dich niedergeschlagen?«, fragte Szimon, der bei der Geschichte einen inneren Kampf auszufechten schien.

Roslan zuckte erneut die Schulter.

»Hab mich wohl nicht schnell genug bewegt. Er hat seine Waffe durchgeladen und ist einen Schritt auf mich zu. Ich hab kurz gedacht, jetzt hat mein letztes Stündlein geschlagen. Doch dann hat er mich nur niedergeschlagen und seine Waffe auf die Kinder gerichtet, die sich hinter mir versteckt haben.« Alle sahen betreten zu Boden.

Szimon hob hilflos die Arme: »Es ist schwer zu ertragen. Das eigene Volk, das es doch eigentlich besser wissen müsste…«, er ließ den Satz unbeendet.

»Und weißt du, was verrückt ist? Viele Israelis wissen nicht einmal, was Palästinenser sind. Die glauben, sie seien von Terroristen umgeben, die sie alle umbringen wollen. Meine Familie hatte wirklich Angst um mich«, sagte er dann in die Stille hinein. »Die dachten, ich werde sofort entführt, wenn ich nach Ramallah fahre.«

Layla sah ihn mit großen Augen an: »Von mir?«

Alle brachen erneut in Gelächter aus und die angestaute Spannung löste sich etwas. »Würde ich entführt werden, wenn ich dich in Itamar besuche?«

Szimon zögerte einen Augenblick.

»Wenn du mit mir zusammen ankommst, wird niemand irgendetwas tun. Ich müsste allerdings viel Erklärungsarbeit bei meiner Familie leisten.« Layla winkte ab.

»Das kannst du schön mir überlassen. Ich fange bei deiner Großmutter an. Wenn ich ihr Herz habe, ist der Rest ein Kinderspiel. Und du wirst sehen. Bald schon sitzen wir zusammen, rauchen einen Joint und lachen darüber, dass wir einmal Angst voreinander hatten.«

Die Runde strahlte. Das konnte Layla einfach. Im