10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

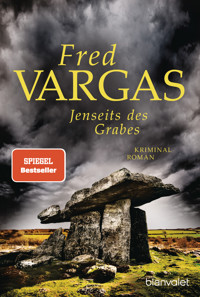

- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissar Adamsberg ermittelt

- Sprache: Deutsch

Tödlicher Spuk im nächtlichen Paris – der erste Fall für den eigenwilligen Kommissar Adamsberg!

Gerade erst ist der Polizist Jean-Baptiste Adamsberg aus der tiefsten Pyrenäenprovinz nach Paris gekommen, doch sein Ruf eilt ihm voraus: Er sei still, ein Einzelgänger, der in seiner eigenen Welt lebt. Und er habe das Talent, komplizierte Fälle auf höchst ungewöhnliche Weise zu lösen. Anfangs eckt er mit seiner verschrobenen Art an, aber dann wird das Kommissariat des 5. Arrondissements zu einem Fall gerufen, der zuerst wenig mit einem Verbrechen zu tun zu haben scheint. In ganz Paris tauchen über Nacht merkwürdige blaue Kreidekreise auf. In deren Mitte liegt stets ein willkürlicher, wertloser Gegenstand: eine Bierdose, eine alte Fahrkarte, ein abgenagter Knochen. Seine Kollegen nehmen die Vorkommnisse nicht ernst, doch Adamsberg ahnt, dass der scheinbar harmlose Kreidezeichner einen perfiden Plan verfolgt. Und bald trifft ein, was Adamsberg befürchtete: Ein toter Mensch liegt im blauen Kreis ...

»Fred Vargas' Krimis sind etwas Besonderes – eigenwillig, mit geradezu genialem Plot und viel französischem Esprit!« Bestsellerautorin Sophie Bonnet

»Lässig, klug, anarchisch und manchmal ziemlich abgedreht – die Krimis von Fred Vargas sind sehr französisch und zum Niederknien gut.« Bestsellerautor Cay Rademacher

»Fred Vargas erschafft nicht nur Figuren, sondern echte Charaktere. Sie kennt die Abgründe, die Sehnsüchte und die Geheimnisse der Menschen – und Commissaire Adamsberg ist für mich einer der spannendsten Ermittler in der zeitgenössischen Literatur.« Bestsellerautor Alexander Oetker

Wenn Ihnen die Krimis um Kommissar Adamsberg gefallen, lesen Sie auch die Evangelisten-Reihe unserer internationalen Bestseller-Autorin Fred Vargas!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 309

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Buch

Gerade erst ist der Polizist Jean-Baptiste Adamsberg aus der tiefsten Pyrenäenprovinz nach Paris gekommen, doch sein Ruf eilt ihm voraus: ein verschrobener Einzelgänger mit dem genialen Talent, komplizierte Fälle auf höchst ungewöhnliche Weise zu lösen. Sein erster Fall im Pariser Kommissariat des 5. Arrondissements scheint zuerst wenig mit einem Verbrechen zu tun zu haben. In ganz Paris tauchen über Nacht merkwürdige blaue Kreidekreise auf. In deren Mitte liegt stets ein willkürlicher, wertloser Gegenstand: eine Bierdose, eine alte Fahrkarte, ein abgenagter Knochen. Seine Kollegen nehmen die Vorkommnisse nicht ernst, doch Adamsberg ahnt, dass der scheinbar harmlose Kreidezeichner einen perfiden Plan verfolgt. Und bald trifft ein, was Adamsberg befürchtete: Ein toter Mensch liegt im blauen Kreis …

Lesen Sie auch die anderen unabhängig voneinander lesbaren Kriminalromane um Jean-Baptiste Adamsberg!

Autorin

Fred Vargas, geboren 1957, ist ausgebildete Archäologin und hat Geschichte studiert. Sie ist heute die bedeutendste französische Kriminalautorin mit internationalem Renommee. 2004 erhielt sie für »Fliehe weit und schnell« den Deutschen Krimipreis, 2012 den Europäischen Krimipreis für ihr Gesamtwerk und 2016 den Deutschen Krimipreis in der Kategorie International für »Das barmherzige Fallbeil«.

Von Fred Vargas bei Blanvalet bereits erschienen

Es geht noch ein Zug von der Gare du Nord · Die Nacht des Zorns · Das barmherzige Fallbeil · Der Zorn der Einsiedlerin

Besuchen Sie uns auch aufwww.facebook.com/blanvalet undwww.twitter.com/BlanvaletVerlag.

Alle unabhängig voneinander lesbaren Bände der Kommissar-Adamsberg-Reihe:

1. Es geht noch ein Zug von der Gare du Nord

2. Bei Einbruch der Nacht

3. Fliehe weit und schnell

4. Der vierzehnte Stein

5. Die dritte Jungfrau

6. Der verbotene Ort

7. Die Nacht des Zorns

8. Das barmherzige Fallbeil

9. Der Zorn der Einsiedlerin

FRED VARGAS

Es geht noch ein Zug von der Gare du Nord

Kommissar Adamsberg ermittelt

Der 1. Fall

Aus dem Französischen von Tobias Scheffel

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.. © Copyright der Originalausgabe Fred Vargas and Viviane Hamy, Paris, 1996. Taschenbuchausgabe 2022 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © Deutsche Erstveröffentlichung Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 1999, 2008. Übersetzung: Tobias Scheffel Covergestaltung: www.buerosued.de Covermotive: mauritius images/Westend61/Alex Holland, www.buerosued.de JaB · Herstellung: sam

1

Mathilde kramte ihr Notizbuch hervor und notierte: »Dem Typen links neben mir bin ich völlig egal.«

Sie trank einen Schluck Bier und warf erneut einen Blick auf ihren Nachbarn, einen riesigen Kerl, der seit zehn Minuten mit den Fingern auf dem Tisch herumtrommelte.

Sie fügte in ihrem Notizbuch hinzu: »Er hat sich so nahe neben mich gesetzt, als ob wir uns kennen würden, dabei habe ich ihn nie gesehen. Bin mir sicher, dass ich ihn nie gesehen habe. Sehr viel mehr ist über den Typen mit der dunklen Brille nicht zu berichten. Ich sitze auf der Terrasse vom Café Saint-Jacques und habe eine Halbe bestellt. Ich trinke mein Bier. Ich konzentriere mich völlig auf mein Bier. Ich wüsste nicht, was ich Besseres tun könnte.«

Der Nachbar von Mathilde trommelte weiter herum.

»Ist irgendwas?«, fragte sie.

Mathilde hatte eine tiefe und sehr verbrauchte Stimme. Der Mann schätzte, dass es sich um eine Frau handelte, die so viel rauchte, wie sie nur konnte.

»Nichts. Warum?«, fragte der Mann.

»Ich glaube, es nervt mich, Sie hier auf dem Tisch herumtrommeln zu sehen. Heute macht mich alles nervös.«

Mathilde trank ihr Bier aus. Das Ganze war langweilig, typisch für einen Sonntag. Mathilde hatte den Eindruck, stärker als andere unter dem ziemlich verbreiteten Übel zu leiden, das sie das Übel des siebten Tages nannte.

»Sie sind um die fünfzig, vermute ich?«, fragte der Mann, ohne sich von ihr abzuwenden.

»Möglich«, erwiderte Mathilde.

Sie war verstimmt. Was ging das diesen Typen an? Gerade hatte sie bemerkt, dass der Wasserstrahl des Brunnens gegenüber, der vom Wind verweht wurde, den Arm einer weiter unten gelegenen Engelsfigur besprühte, und so was waren vielleicht Augenblicke der Ewigkeit. Im Grunde war dieser Typ dabei, ihr den einzigen Augenblick von Ewigkeit ihres siebten Tages zu vermiesen.

Und außerdem hielt man sie allgemein für zehn Jahre jünger. Sie sagte es ihm.

»Na und?«, bemerkte der Mann. »Ich kann nicht so allgemein schätzen wie andere. Aber ich vermute, Sie sind eher schön, oder täusche ich mich?«

»Stimmt irgendwas mit meinem Gesicht nicht? Sie scheinen nicht sehr sicher zu sein«, sagte Mathilde.

»Doch«, erwiderte der Mann. »Ich vermute, dass Sie eher schön sind, aber ich kann es nicht beschwören.«

»Halten Sie’s, wie Sie wollen«, sagte Mathilde. »Sie jedenfalls sind schön, und das kann ich beschwören, wenn Ihnen das was nützt. In Wahrheit nützt es immer. Und jetzt werde ich Sie verlassen. Ich bin heute zu nervös, um gerne mit Typen wie Ihnen zu reden.«

»Ich bin auch nicht sehr entspannt. Ich wollte mir eine Wohnung ansehen, die ich gern gemietet hätte, aber sie war schon weg. Und Sie?«

»Ich habe jemand entwischen lassen, der mir wichtig war.«

»Eine Freundin?«

»Nein, eine Frau, der ich in der Metro gefolgt bin. Ich habe mir eine ganze Menge Notizen gemacht, und plötzlich war sie weg. Haben Sie die Szene vor Augen?«

»Nein, ich sehe nichts.«

»Sie versuchen es nicht, das ist der Kern der Sache.«

»Ja, ganz offensichtlich versuche ich es nicht.«

»Sie sind ein anstrengender Mensch.«

»Ja, ich bin anstrengend. Und außerdem bin ich blind.«

»Mein Gott«, sagte Mathilde, »das tut mir leid.«

Der Mann wandte sich ihr mit einem ziemlich bösartigen Lächeln zu.

»Warum tut Ihnen das leid?«, fragte er. »Es ist doch schließlich nicht Ihre Schuld.«

Mathilde sagte sich, dass sie aufhören sollte zu reden. Aber sie wusste auch, dass sie es nicht schaffen würde.

»Wessen Schuld ist es denn?«, fragte sie.

Der schöne Blinde, wie Mathilde ihn insgeheim bereits nannte, wandte ihr wieder drei Viertel seines Rückens zu.

»Die einer Löwin, die ich seziert habe, um den Bewegungsapparat der Großkatzen zu verstehen. Was weiß man schon vom Bewegungsapparat der Großkatzen! Manchmal habe ich mir gesagt, das ist fantastisch, und manchmal dachte ich, verdammt noch mal, Löwen laufen, weichen zurück, springen, und mehr gibt’s da nicht zu wissen. Eines Tages habe ich das Skalpell schlecht geführt …«

»Und alles ist herausgespritzt.«

»Genau. Woher wissen Sie das?«

»Es gab mal einen Typen, den, der die Kolonnade des Louvre gebaut hat, der ist auf diese Weise gestorben, durch ein verfaultes Kamel, das auf einem Tisch ausgebreitet lag. Aber das war vor langer Zeit, und es war ein Kamel. Im Grunde ein ziemlicher Unterschied.«

»Verfault bleibt aber verfault. Das Verfaulte ist mir ins Auge gesprungen. Ich bin ins Dunkle geworfen worden. Schluss, aus, keinerlei Möglichkeit mehr, zu sehen, Scheiße.«

»Das war die Sauerei einer Löwin. Ich habe mal so ein Tier gekannt. Wie lange ist das her?«

»Elf Jahre. Womöglich findet die Löwin das jetzt ziemlich lustig. Na ja, ich lache ja heute auch manchmal. Aber direkt danach nicht. Einen Monat später bin ich wieder ins Labor gegangen und habe alles verwüstet, ich hab überall Verfaultes ausgebreitet, ich wollte, dass das Zeug allen in die Augen kommt, und ich habe die gesamte Forschung der Arbeitsgruppe über den Bewegungsapparat der Großkatzen zunichtegemacht. Natürlich hat mich das nicht befriedigt. Ich war enttäuscht.«

»Welche Farbe hatten Ihre Augen?«

»Schwarz wie Mauersegler, schwarz wie die Sicheln am Himmel.«

»Und wie sind sie jetzt?«

»Niemand wagt es, sie mir zu beschreiben. Schwarz, rot und weiß, glaube ich. Die Leute bringen kein Wort raus, wenn sie sie sehen. Ich stelle mir vor, dass der Anblick abscheulich ist. Ich setze nie mehr meine Sonnenbrille ab.«

»Ich würde sie gerne einmal sehen«, sagte Mathilde, »wenn Sie wirklich wissen wollen, wie sie aussehen. Das Abscheuliche stört mich nicht.«

»Das sagt man so. Und hinterher jammert man.«

»Einmal hat mir ein Hai beim Tauchen ins Bein gebissen.«

»Gut, das dürfte nicht schön sein.«

»Was vermissen Sie am stärksten, was Sie nicht mehr sehen können?«

»Ihre Fragen bringen mich um. Wir werden doch nicht den ganzen Tag von Löwen und Haien und hässlichen Viechern reden.«

»Nein, sicherlich nicht.«

»Ich vermisse die Mädchen. Das ist ziemlich banal.«

»Sind die Mädchen nach der Geschichte mit der Löwin abgehauen?«

»Sieht so aus. Sie haben mir noch nicht gesagt, warum Sie diese Frau verfolgt haben.«

»Ohne Grund. Ich verfolge eine Menge Leute, wissen Sie. Ich kann nichts dagegen machen.«

»Ist Ihr Geliebter nach der Geschichte mit dem Hai abgehauen?«

»Abgehauen, und andere sind gekommen.«

»Sie sind eine eigenartige Frau.«

»Warum sagen Sie das?«, fragte Mathilde.

»Wegen Ihrer Stimme.«

»Was hören Sie in den Stimmen?«

»Also das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen! Was bliebe mir dann noch, verdammt? Man muss dem Blinden doch irgendwas lassen, Madame«, sagte der Mann lächelnd.

Er erhob sich, um zu gehen. Er hatte nicht einmal sein Glas ausgetrunken.

»Warten Sie. Wie nennt man Sie?«, fragte Mathilde.

Der Mann zögerte.

»Charles Reyer«, sagte er.

»Danke. Ich heiße Mathilde.«

Der schöne Blinde sagte, das sei ein ziemlich schicker Name, die Königin Mathilde habe im 12. Jahrhundert in England regiert, und er ging, indem er sich mit den Fingern an der Wand entlangtastete. Mathilde war das 12. Jahrhundert scheißegal, und sie trank das Glas des Blinden aus, während sie die Stirn runzelte.

Lange Zeit, wochenlang suchte Mathilde bei ihren Streifzügen durch die Stadt mit dem Blick zugleich auch den schönen Blinden. Sie fand ihn nicht. Sie schätzte ihn auf fünfunddreißig.

2

Man hatte ihn zum Kommissar in Paris berufen, im 5. Arrondissement. Er ging zu Fuß zu seinem neuen Büro, es war sein zwölfter Tag.

Zum Glück war es Paris.

Es war die einzige Stadt des Landes, mit der er sich anfreunden konnte. Er hatte lange geglaubt, dass der Ort, an dem er lebte, ihm egal war, so egal wie die Nahrung, die er zu sich nahm, so egal wie die Möbel, die ihn umgaben, so egal wie die Kleidungsstücke, die er trug – geschenkte, geerbte, irgendwo gefundene Kleidungsstücke.

Aber mit dem Ort, an dem er lebte, war es schließlich nicht so einfach. Jean-Baptiste Adamsberg war barfuß durch das gesamte felsige Gebirge der Basses-Pyrénées gezogen. Er hatte dort gelebt und geschlafen, und später, als er Bulle geworden war, hatte er dort gearbeitet, sich mit Morden beschäftigt, mit Morden in steinernen Dörfern, Morden auf mineralischen Pfaden. Er kannte das Geräusch der Steine unter den Füßen auswendig, er kannte das Gebirge, das einen an sich drückt und einen bedroht wie ein alter, muskulöser Mann. In dem Kommissariat, in dem er mit fünfundzwanzig angefangen hatte, sagten sie, er sei ein »Wäldler«. Vielleicht in Anspielung auf seine Wildheit, seine Einsamkeit, er wusste es nicht genau. Und er fand es weder originell noch schmeichelhaft.

Er hatte eine der jungen Inspektorinnen gefragt, warum, sie war seine direkte Vorgesetzte, die er gerne geküsst hätte, die aber zehn Jahre älter war, sodass er es nicht wagte. Sie wurde verlegen, sie meinte: »Wie soll ich sagen, betrachten Sie sich mal in einem Spiegel, dann verstehen Sie schon von allein.« Abends hatte er missmutig, weil er hellhäutige, hochgewachsene Gestalten liebte, seinen kleinen, stämmigen, dunklen Körper betrachtet, und am nächsten Tag hatte er gesagt: »Ich habe mich vor den Spiegel gestellt, ich habe hineingesehen, aber ich habe nicht richtig verstanden, was Sie meinen.«

»Adamsberg«, hatte die Inspektorin etwas müde, etwas überfordert erwidert, »warum sagen Sie solche Sachen? Warum fragen Sie so was? Wir arbeiten an einem Uhrendiebstahl, das ist alles, was es zu wissen gibt, und ich habe nicht die Absicht, über Ihren Körper zu reden.« Und sie hatte hinzugefügt: »Ich werde nicht bezahlt, um über Ihren Körper zu reden.«

»Schon gut«, hatte Jean-Baptiste gesagt, »regen Sie sich nicht so auf.«

Eine Stunde später hatte er gehört, wie die Schreibmaschine innehielt und die Inspektorin nach ihm rief. Sie war verstimmt. »Klären wir das«, hatte sie gesagt, »sagen wir, es ist der Körper eines Waldkindes, das ist alles.« Er hatte geantwortet: »Wollen Sie sagen, er sei primitiv, er sei hässlich?« Da war sie ihm noch überforderter vorgekommen. »Bringen Sie mich nicht dazu zu sagen, Sie seien schön, Adamsberg, aber Sie haben Anmut genug, kommen Sie damit im Leben zurecht«, und Müdigkeit und Zärtlichkeit hatten in ihrer Stimme gelegen, dessen war er sicher. So sicher, dass er sich noch mit einem leichten Kribbeln daran erinnerte, vor allem, weil das mit ihr nie wieder vorgekommen war. Er hatte mit klopfendem Herzen auf die weitere Entwicklung gewartet. Vielleicht würde sie ihn küssen, vielleicht, aber sie hörte auf, ihn zu duzen, und sie hatte nie mehr etwas dazu bemerkt. Nur dies noch, und sie sagte es irgendwie hoffnungslos: »Und Sie haben nichts bei der Polizei verloren, Jean-Baptiste. Die Polizei ist nicht der Wald.«

Sie hatte sich getäuscht. Im Lauf der folgenden fünf Jahre hatte er Schlag auf Schlag vier Morde aufgeklärt – auf eine Weise, die seine Kollegen verblüffend fanden, das heißt ungerecht und provozierend. »Du tust keinen Strich, Adamsberg«, sagten sie ihm, »du sitzt da, trödelst rum, träumst, betrachtest die Wände, kritzelst auf den Knien kleine Skizzen auf Zettel, als ob du die Weisheit gepachtet und das ganze Leben vor dir hättest, und dann kommst du eines Tages unbekümmert und freundlich an und sagst: ›Man sollte den Herrn Pfarrer verhaften, er hat den Kleinen erwürgt, damit er nicht redet.‹«

Auf diese Weise war das Waldkind mit den vier Morden zunächst Inspektor geworden, dann Kommissar, und kritzelte noch immer stundenlang winzige Zeichnungen auf den Knien, auf völlig unförmigen Hosen. Vor zwei Wochen hatte man ihm Paris vorgeschlagen. Er hatte seinen mit Graffiti übersäten Schreibtisch hinter sich gelassen, den er zwanzig Jahre lang vollgekritzelt hatte, ohne dass das Leben ihn je ermüdet hätte.

Und dennoch, was konnten die Leute ihn manchmal nerven! Als ob er zu häufig im Voraus wüsste, was er hören würde. Und jedes Mal dachte er: »Jetzt wird der Typ das und das sagen«, und er ärgerte sich über sich selbst, er fand sich unausstehlich, und das noch mehr, wenn der Typ es tatsächlich sagte. Dann litt er und flehte, irgendein Gott möge ihm eines Tages die Überraschung und nicht das Wissen gewähren.

Jean-Baptiste Adamsberg rührte in seinem Kaffee, er saß in einem Bistro auf der Straßenseite gegenüber seinem neuen Kommissariat. Wusste er jetzt besser, warum man ihn für einen Wäldler gehalten hatte? Ja, er sah in der Sache schon ein bisschen klarer, aber die Leute reden ja auch einfach so drauflos. Er vor allem. Eins jedenfalls war sicher, dass allein Paris in der Lage war, ihm die Welt der Steine wiederzugeben, die er brauchte, wie ihm klar wurde.

Paris, die Stadt aus Stein.

Natürlich gab es hier auch Bäume, das war unvermeidlich, aber sie waren einem egal, er brauchte sie einfach nur nicht anzusehen. Und die Grünanlagen müsste er einfach nur meiden, und alles liefe gut. In Sachen Vegetation mochte Adamsberg ausschließlich kümmerliche Büsche und unterirdisch wachsendes Gemüse. Sicher war auch, dass er sich offensichtlich gar nicht so verändert hatte, denn die Blicke seiner neuen Kollegen erinnerten ihn an die in den Pyrenäen vor zwanzig Jahren, es war dieselbe diskrete Bestürzung, die hinter seinem Rücken gemurmelten Worte, ein gewisses Kopfschütteln, verärgert zusammengekniffene Lippen und die zum Zeichen der Machtlosigkeit ausgebreiteten Arme. All diese lautlosen Reaktionen, die ausdrückten: Was ist das bloß für einer?

Er hatte behutsam und ruhig gelächelt, behutsam und ruhig hatte er die Hände geschüttelt, hatte erklärt und zugehört, weil Adamsberg immer alles behutsam und ruhig machte. Aber nach elf Tagen näherten sich ihm seine Kollegen noch immer mit dem Ausdruck von Menschen, die sich fragen, mit welcher neuen Gattung sie es hier nun eigentlich zu tun haben, womit man ihn wohl füttern, wie man wohl mit ihm reden müsste, wie man ihn wohl zerstreuen oder Interesse bei ihm wecken könnte. Seit elf Tagen war das Kommissariat des 5. Arrondissements in Gewisper versunken, als ob ein heikles Geheimnis das normale Leben hätte innehalten lassen.

Der einzige Unterschied zu Adamsbergs Anfängen in den Pyrenäen lag darin, dass sein guter Ruf die Dinge jetzt ein wenig einfacher machte. Aber darüber vergaß man trotzdem nicht, dass er von anderswo herkam. Gestern hatte er den ältesten Pariser der Truppe leise sagen hören: »Er kommt aus den Pyrenäen, verstehst du, also quasi vom Ende der Welt.«

Adamsberg hätte seit einer halben Stunde im Büro sein müssen, aber er saß noch immer im Bistro gegenüber und rührte in seinem Kaffee.

Nicht, dass er es sich erlaubte, zu spät zu kommen, weil ihm heute, mit fünfundvierzig, ein gewisser Respekt entgegengebracht wurde. Er war schon mit zwanzig immer zu spät gekommen. Sogar bei seiner Geburt war er sechzehn Tage zu spät dran gewesen. Adamsberg hatte keine Uhr, aber er war auch nicht in der Lage zu erklären, warum nicht, er hatte nichts gegen Uhren. Auch nicht gegen Schirme. Eigentlich gegen gar nichts. Nicht, dass er nur das hätte tun wollen, was er mochte, es lag einfach daran, dass er sich nicht zu etwas zwingen konnte, wenn seine Stimmung etwas Gegenteiliges bevorzugte. Das hatte er noch nie gekonnt, nicht einmal, als er der schönen Inspektorin gefallen wollte. Nicht einmal für sie. Man hatte gesagt, Adamsberg sei ein hoffnungsloser Fall, und manchmal war das auch seine Ansicht. Aber nicht immer.

Und heute war seine Stimmung so, dass er langsam in einem Kaffee rühren musste. Vor drei Tagen war jemand in seinem Stofflager ermordet worden. Seine Geschäfte schienen so zwielichtig, dass drei von den Inspektoren seine Kundenkartei durchforsteten, in der Überzeugung, den Mörder darin zu finden.

Adamsberg machte sich um den Fall keine allzu großen Sorgen, seitdem er die Familie des Toten gesehen hatte. Seine Inspektoren suchten einen betrügerischen Kunden, sie hatten sogar eine ernsthafte Spur, und er sah sich den Stiefsohn des Toten an, Patrice Vernoux, ein hübscher Kerl, dreiundzwanzig, zart, romantisch. Mehr machte er nicht, er sah ihn sich einfach nur an. Er hatte ihn schon dreimal aus verschiedenen Gründen ins Kommissariat bestellt und ließ ihn von egal was erzählen: Was er von der Glatzköpfigkeit seines Stiefvaters halte, ob ihn das anwidere, ob er Stofffabriken möge, was er darüber dächte, wenn es einen Streik der Elektrizitätswerke gäbe, wie er es sich erkläre, dass sich so viele Leute für Ahnenforschung interessierten.

Beim letzten Mal, gestern, war das Gespräch folgendermaßen abgelaufen:

»Finden Sie sich schön?«, hatte Adamsberg gefragt.

»Es fällt mir schwer, nein zu sagen.«

»Sie haben recht.«

»Könnten Sie mir sagen, warum ich hier bin?«

»Ja. Wegen Ihres Stiefvaters natürlich. Es hat Sie doch gefuchst, dass er mit Ihrer Mutter schlief, haben Sie mir gesagt.«

Der Junge zuckte mit den Schultern.

»Ich hätte sowieso nichts dagegen tun können, außer ihn umzubringen, und das habe ich nicht getan. Aber es stimmt, mir wurde davon schon ein bisschen übel. Mein Stiefvater war eine Art Wildschwein. Mit Haaren bis in die Ohren, wirklich, das geht mir nicht in den Kopf. Würde Ihnen das Spaß machen?«

»Ich habe keine Ahnung. Eines Tages habe ich gesehen, wie meine Mutter mit einem Klassenkameraden von mir geschlafen hat. Dabei war der arme Liebling ansonsten eigentlich eher treu. Ich habe die Tür wieder zugemacht und erinnere mich, dass das Einzige, woran ich gedacht habe, der grüne Leberfleck war, den der Junge auf dem Rücken hatte, und dass Maman das vielleicht gar nicht gesehen hat.«

»Ich verstehe nicht recht, was das mit mir zu tun hat«, hatte der Junge verlegen gebrummt. »Wenn Sie mutiger sind als ich, dann ist das Ihre Angelegenheit.«

»Nein, aber das ist nicht weiter schlimm. Finden Sie Ihre Mutter erbärmlich?«

»Natürlich.«

»Gut. Sehr gut. Sehen Sie sie nicht allzu häufig.«

Und dann hatte er dem Jungen gesagt, er solle gehen.

Adamsberg betrat das Kommissariat. Sein Lieblingsinspektor war zurzeit Adrien Danglard, ein nicht gerade sehr schöner Mann, sehr gut angezogen, mit Hängebauch und Hängepo, der nicht wenig trank und nach vier Uhr nachmittags nicht mehr sehr verlässlich wirkte, manchmal schon früher. Aber er war reell, sehr reell, Adamsberg hatte noch keinen anderen Ausdruck gefunden, um ihn zu beschreiben. Danglard hatte ihm eine Zusammenfassung der Kundenkartei des Stoffhändlers auf seinen Tisch gelegt.

»Danglard, ich würde heute gerne den Stiefsohn sehen, diesen jungen Mann, Patrice Vernoux.«

»Schon wieder, Herr Kommissar? Was wollen Sie von dem armen Kerl?«

»Warum sagen Sie ›armer Kerl‹?«

»Er ist schüchtern, er fährt sich unaufhörlich durchs Haar, er ist zuvorkommend, er strengt sich an, es Ihnen recht zu machen, und wenn er wartend im Gang sitzt, ohne zu wissen, was Sie ihn alles noch fragen werden, macht er einen so verunsicherten Eindruck, dass er einem ein bisschen leidtut. Daher sage ich ›armer Kerl‹.«

»Haben Sie nichts anderes bemerkt, Danglard?«

Danglard schüttelte den Kopf.

»Habe ich Ihnen nicht die Geschichte von dem großen, geifernden Hund erzählt?«, fragte ihn Adamsberg.

»Nein. Ich muss gestehen, nein.«

»Danach werden Sie mich für den übelsten Bullen auf Erden halten. Sie müssen sich schon einen Augenblick setzen, ich rede langsam, ich habe große Schwierigkeiten, konzentriert zu erzählen, häufig verliere ich sogar den Faden. Ich bin ein vager Mensch, Danglard. Ich war früh vom Dorf aufgebrochen, um den Tag im Gebirge zu verbringen, ich war elf Jahre alt. Ich mag keine Hunde, ich habe sie auch nicht gemocht, als ich klein war. Das da war ein großer, geifernder Hund, der mitten auf dem Pfad saß und mich anstarrte. Er geiferte auf meine Füße, er geiferte auf meine Hände, es war ein großer, dummer aber sympathischer Hund. Ich habe ihm gesagt: ›Hör zu, großer Hund, ich gehe weit, ich versuche, mich zu verlaufen und mich dann wieder zurechtzufinden, du kannst mit mir mitkommen, aber hör verdammt noch mal auf, mich vollzugeifern, das ekelt mich an.‹ Der große Hund hat kapiert und ist mir gefolgt.«

Adamsberg machte eine Pause, zündete sich eine Zigarette an und nahm ein kleines Stück Papier aus seiner Tasche. Er schlug ein Bein über das andere, stützte sich darauf, um etwas zu zeichnen, und fuhr dann nach einem Blick auf seinen Kollegen fort.

»Es ist mir egal, wenn ich Sie langweile, Danglard, ich will die Geschichte von dem großen Hund erzählen. Der große Hund und ich haben den ganzen Weg miteinander diskutiert, über die Sterne des Kleinen Bären und die Kalbsknochen, und an einem verlassenen Schafstall haben wir angehalten. Da befanden sich sechs Jungs aus einem anderen Dorf, die ich gut kannte. Wir haben uns häufig geprügelt. Sie fragten: ›Ist das dein Köter?‹ – ›Für heute‹, habe ich geantwortet. Da hat der Kleinste von ihnen den großen Hund an seinen langen Haaren gepackt, den großen Hund, der ängstlich und schlaff wie ein Teppich war, und hat ihn bis zum Rand des Abgrunds gezogen. ›Ich mag deinen Köter nicht‹, hat er gesagt, ›dein Köter ist doof.‹ Der große Hund jaulte, ohne zu reagieren, es stimmte, er war wirklich doof. Der kleine Junge hat ihm einen Tritt in den Hintern versetzt, und der Hund ist ins Leere gefallen. Ich habe langsam meinen Rucksack auf den Boden gestellt. Ich mache alles langsam. Ich bin ein langsamer Mensch, Danglard.«

»Ja«, war Danglard versucht zu sagen, »das habe ich bemerkt.« Ein vager Mensch, ein langsamer Mensch. Aber das konnte er nicht sagen, Adamsberg war sein neuer Vorgesetzter. Außerdem hatte er Respekt vor ihm. Danglard hatte wie alle anderen von den wichtigsten Ermittlungen Adamsbergs erfahren und die Genialität seiner Lösungen bewundert, die ihm heute allerdings kaum mehr zu dem Mann zu passen schien, den er seit seiner Ankunft erlebte. Jetzt, wo er ihn sah, war er überrascht, nicht nur darüber, wie langsam er sich bewegte und wie langsam er redete. Zunächst war er enttäuscht gewesen von diesem kleinen, schmalen und kräftigen, aber nicht beeindruckenden Körper, von der allgemeinen Nachlässigkeit dieses Menschen, der sich ihnen nicht mal zur verabredeten Zeit vorgestellt hatte, und der eine Krawatte über einem ausgebeulten Hemd trug, das er nachlässig in seine Hose stopfte. Dann hatte die Verführung begonnen, sie stieg allmählich wie ein Wasserspiegel. Mit der Stimme von Adamsberg hatte es begonnen. Danglard hörte sie gerne, sie beruhigte ihn, sie schläferte ihn fast ein. »Sie wirkt wie ein Streicheln«, hatte Florence gesagt, aber okay, Florence war eine Frau, sie war allein für die Worte verantwortlich, die sie wählte. Castreau hatte gebrüllt: »Sag nicht, dass er schön ist.« Florence schien ratlos zu sein. »Wart, da muss ich nachdenken«, hatte sie geantwortet. Das sagte Florence immer. Sie war ein gewissenhaftes Mädchen, sie dachte viel nach, bevor sie redete. Sie war sich ihrer nicht sicher und hatte stockend gesagt: »Nein, aber es hat was mit Grazie zu tun, oder irgend so was. Ich denk drüber nach.« Da ein paar Kollegen lachten, wo Florence doch so eifrig schien, hatte Danglard gesagt: »Florence hat recht, das ist doch klar.« Margellon, ein junger Beamter, hatte die Gelegenheit genutzt und ihn eine Schwuchtel genannt. Noch nie hatte Margellon etwas Intelligentes von sich gegeben, noch nie. Und Danglard brauchte Intelligenz ebenso nötig wie Alkohol. Er hatte mit den Schultern gezuckt und flüchtig gedacht, dass er es eigentlich bedauerte, dass Margellon nicht recht hatte, weil er eine ganze Menge Enttäuschungen mit den Frauen hinter sich hatte und er meinte, dass Männer weniger kleinlich wären. Es hieß, Männer seien Dreckskerle, sie beurteilten eine Frau, sobald sie mit ihr geschlafen hätten; aber mit den Frauen war es noch schlimmer, sie weigerten sich, mit einem zu schlafen, wenn man ihnen nicht ganz genau passte. Auf diese Weise wurde man nicht nur bewertet und eingeschätzt, sondern hatte außerdem auch mit niemandem geschlafen.

Das ist traurig.

Frauen sind hart. Danglard kannte Frauen, die ihn gemustert und nichts von ihm gewollt hatten. Zum Heulen bisweilen. Wie auch immer, er wusste, dass die aufrichtige Florence recht hatte, was Adamsberg betraf, und Danglard ließ sich bislang vom Charme dieses Mannes gefangen nehmen, den er um zwei Köpfe überragte. Er fing allmählich an zu verstehen, dass das unbestimmte Verlangen, ihm irgendwas zu erzählen, das einen überfiel, die Erklärung dafür sein konnte, dass ihm so viele Mörder haarklein ihre Massaker berichtet hatten, einfach so, aus Versehen, könnte man sagen. Einfach so, um mit ihm zu reden.

Danglard, der einen schönen Strich hatte, wie man ihm immer wieder sagte, zeichnete Karikaturen von seinen Kollegen. Was dazu führte, dass er sich ein bisschen in Gesichtern auskannte. Die Visage von Castreau zum Beispiel hatte er gut getroffen. Aber er wusste im Voraus, an Adamsbergs Gesicht würde er sich nicht heranwagen, denn das war so, als ob hier sechzig Gesichter aufeinandergeprallt wären, um es zu bilden. Weil die Nase zu groß war, weil der Mund gekrümmt, beweglich und zweifellos sinnlich war, weil die Augen unbestimmt blickten und herabhängende Lider hatten, weil die dünnen Wangenknochen zu deutlich hervortraten, schien es ein Leichtes, diese zusammengestückelte Visage zu karikieren, die unter Missachtung jeglicher auch nur entfernt klassischer Harmonie aus einem wahren Gerümpelhaufen entstanden war. Man hätte meinen können, dass Gott gerade kein Rohmaterial mehr gehabt hatte, als er Jean-Baptiste Adamsberg herstellte, und alle Tiefen seiner Schubladen hatte plündern und lauter Stücke zusammenkleben müssen, die sich nie zusammengefunden hätten, wenn Gott an diesem Tag über ordentliches Material verfügt hätte. Zum Ausgleich dafür schien sich Gott, des Problems bewusst, Mühe gegeben zu haben, viel Mühe sogar, um dieses Gesicht in einem meisterlichen Schwung auf unerklärliche Weise zu vollenden. Danglard, der sich nicht erinnerte, je einen solchen Schädel gesehen zu haben, dachte, es wäre Verrat, ihn mit drei Federstrichen zusammenzufassen, seine schnellen Striche hätten dessen Originalität nicht hervorgehoben, sondern im Gegenteil seinen Glanz zum Verschwinden gebracht.

Aus diesem Grund überlegte Danglard in diesem Moment, was sich wohl in den Tiefen von Gottes Schubladen befinden mochte.

»Hören Sie mir zu, oder schlafen Sie gerade ein?«, fragte Adamsberg. »Ich habe nämlich bemerkt, dass ich die Leute manchmal in Schlaf versetze, in einen wirklichen Schlaf. Vielleicht, weil ich nicht laut genug oder nicht schnell genug rede, ich weiß es nicht. Erinnern Sie sich? Ich war bei dem Hund, der über die Felskante gestürzt ist. Ich habe meine Feldflasche aus Stahl von meinem Gürtel abgeschnallt und habe kräftig auf den Kopf des kleinen Jungen geschlagen.

Dann bin ich losgezogen, um diesen großen dummen Hund zu suchen. Ich habe drei Stunden gebraucht, bis ich ihn gefunden habe. Natürlich war er tot. Das Wichtige an dieser Geschichte, Danglard, war die offensichtliche Grausamkeit bei dem kleinen Jungen. Ich wusste seit Langem, dass bei ihm was nicht stimmte, und das war’s, es war die Grausamkeit.

Ich versichere Ihnen, dass er ein normales Gesicht hatte, dass er keine breiten Nasenflügel hatte. Ganz im Gegenteil, er war ein hübscher Junge, aber er sonderte Grausamkeit ab. Fragen Sie mich nicht nach mehr, ich weiß nichts weiter, außer dass er acht Jahre später eine Großmutter mit einer Standuhr erschlagen hat. Und dass die meisten vorsätzlichen Morde außer Leid, außer Erniedrigung, außer Neurosen, außer allem, was Sie wollen, Grausamkeit, Freude am Leid, am Flehen und am Todeskampf des andern, Freude am Zerfetzen voraussetzen. Es stimmt schon, dass man das nicht immer sofort bei jemandem bemerkt, aber man spürt wenigstens, dass bei dieser Person etwas nicht stimmt, dass sie irgendetwas ausbrütet, etwas, was zu viel ist, eine Wucherung. Und manchmal ist das die Grausamkeit, verstehen Sie, was ich meine? Eine Wucherung.«

»Das widerspricht meinen Grundsätzen«, erwiderte Danglard etwas abweisend. »Ich bin kein Prinzipienreiter, aber ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die von irgendetwas geprägt sind, so wie Kühe, die Markierungen an den Ohren haben, und dass man daran intuitiv den Mörder erkennt. Ich weiß, ich sage banale und simple Sachen, aber man orientiert sich doch auf der Grundlage von Indizien und verurteilt auf der Grundlage von Beweisen. Dieses emotionale Gerede über Wucherungen verschreckt mich, das ist der Weg zur Diktatur der Subjektivität und der Justizirrtümer.«

»Sie halten Reden, Danglard. Ich habe nicht gesagt, dass man das im Gesicht sieht, ich habe gesagt, das sei etwas Abscheuliches, das aus dem tiefen Innern dieser Person eitert. Es ist eine Eiterung, Danglard, und manchmal sehe ich sie hervorquellen. Ich habe gesehen, wie sie den Mund eines jungen Mädchens umspielte, so wie ich eine Schabe sehen würde, wenn sie hier über den Tisch liefe. Ich kann gar nicht anders, als es zu erkennen, wenn bei jemandem etwas nicht stimmt. Es kann die Lust am Verbrechen sein, aber auch etwas anderes, weniger Schlimmes. Es gibt Leute, die nur ihre Langeweile absondern oder ihren Liebeskummer, und das ist auch erkennbar, Danglard, man kann es riechen, ob es das eine oder das andere ist. Aber wenn es das andere ist, verstehen Sie, wenn es dieses Verbrechen ist, dann, glaube ich, weiß ich das auch.«

Danglard hob den Kopf, und sein Körper wirkte weniger weich als gewöhnlich.

»Trotzdem glauben Sie, etwas an den Leuten zu erkennen, Sie glauben, Schaben auf den Lippen zu sehen, Sie glauben, dass ihre Eindrücke Offenbarungen sind, weil es Ihre sind, und Sie glauben, dass die Menschen eitern, und das ist falsch. Die Wahrheit, die ebenfalls simpel und banal ist, besteht darin, dass alle Menschen gehässig sind, so wie sie Haare haben, und dass sie alle einen Knacks kriegen und zu Mördern werden können. Davon bin ich überzeugt. Alle Männer können vergewaltigen und morden, und alle Frauen können Beine abschneiden, so wie die Frau letzten Monat in der Rue Gay-Lussac. Es hängt nur davon ab, was einer erlebt hat, es hängt nur davon ab, ob einer Lust hat, sich im grauen Schlick zu verlieren und die Welt mit sich zu reißen. Man muss nicht von Geburt an eitern, um den Wunsch zu verspüren, die gesamte Erde als Preis für seinen Ekel zu vernichten.«

»Danglard, ich habe Ihnen ja gesagt, dass Sie mich nach der Geschichte mit dem großen Hund abscheulich finden würden«, sagte Adamsberg mit gerunzelter Stirn und unterbrach seine Zeichnung.

»Sagen wir, gefährlich«, murrte Danglard. »Man darf sich nicht so stark fühlen.«

»Darin, dass man sieht, wie die Schaben sich bewegen, liegt wenig Stärke. Für das, was ich Ihnen erzähle, kann ich nichts. Was mein Leben angeht, so ist das sogar eine Katastrophe. Nicht ein Mal habe ich mich in jemandem getäuscht, wenn es darum ging herauszufinden, ob er stand, lag, traurig war, intelligent, unecht, zerrissen, gleichgültig, gefährlich, schüchtern, all das, verstehen Sie, kein einziges Mal! Können Sie sich vorstellen, wie schmerzlich das sein kann? Ich flehe manchmal, die Leute mögen mich doch mal überraschen, wenn ich anfange, von Anfang an das Ende zu erkennen. Ich habe in meinem Leben sozusagen nur Anfänge gekannt, immer verrückt vor Hoffnung, ich könnte mich irren. Und sehr rasch zeichnete sich das Ende vor meinen Augen ab wie in einem dieser öden Filme, bei dem Sie sofort erraten, wer sich in wen verliebt und wer einen Unfall haben wird. Sie sehen den Film trotzdem, aber es ist zu spät, er ödet Sie an.«

»Nehmen wir an, Sie seien ein intuitiver Mensch«, sagte Danglard. »Der Spürsinn des Bullen ist alles, was ich Ihnen zubillige. Aber selbst den darf man nicht nutzen, es ist zu riskant, es ist zu abscheulich. Nein, nicht mal nach zwanzig Jahren erkennt man die anderen.«

Adamsberg stützte sein Kinn auf die Hand. Der Rauch seiner Zigarette ließ seine Augen glänzen.

»Nehmen Sie mir dieses Erkennen, Danglard. Befreien Sie mich davon, das ist alles, was ich erwarte.«

»Die Menschen sind keine Tiere«, fuhr Danglard fort.

»Nein. Ich mag sie, und mir sind Tiere und alles, was sie denken und wollen mögen, völlig egal. Obwohl die auch was wollen, warum auch nicht.«

»Das stimmt«, pflichtete Danglard bei.

»Ist Ihnen schon mal ein Justizirrtum unterlaufen, Danglard?«

»Haben Sie meine Akte gelesen?«, fragte Danglard und warf Adamsberg, der rauchte und zeichnete, einen Blick von der Seite zu.

»Wenn ich nein sage, dann werden Sie mir vorwerfen, hier den großen Magier zu spielen. Und doch habe ich sie nicht gelesen. Was war da los?«

»Es ging um ein junges Mädchen. Es gab einen Einbruch in das Juweliergeschäft, in dem sie arbeitete. Ich habe meine ganze Überzeugung eingesetzt, um ihre Mitschuld zu beweisen. Es war eben ganz offensichtlich. Ihr Verhalten, ihre Heuchelei, ihre Bosheit, ich habe schließlich auch meinen Bullenspürsinn, nicht wahr? Sie hat drei Jahre gekriegt und sich zwei Monate später in ihrer Zelle umgebracht, auf ziemlich schreckliche Weise. Aber sie hatte mit dem Einbruch nicht das Geringste zu tun, das kam kurz danach heraus. Bei mir ist jetzt Schluss mit der Scheißintuition und mit Ihren Scheißschaben auf den Mündern junger Mädchen. Von dem Tag an habe ich private Spitzfindigkeiten und innerste Überzeugungen gegen öffentliche Unentschlossenheit und banale Gedanken getauscht.«

Danglard erhob sich.

»Warten Sie«, sagte Adamsberg. »Vergessen Sie nicht, den Stiefsohn Vernoux herzubestellen.«

Adamsberg machte eine Pause. Es war ihm etwas unangenehm. Seine Entscheidung passte schlecht nach einer solchen Diskussion. Etwas leiser fuhr er fort:

»Und nehmen Sie ihn vorläufig in Gewahrsam.«

»Das meinen Sie nicht ernst, Kommissar?«, fragte Danglard.

Adamsberg biss sich mit den Zähnen auf die Unterlippe.

»Seine Freundin deckt ihn. Ich bin sicher, dass sie am Mordabend nicht gemeinsam im Restaurant essen waren, auch wenn ihre beiden Versionen übereinstimmen. Verhören Sie sie noch mal beide, einen nach dem anderen: Wie lange hat es zwischen dem ersten und dem zweiten Gang gedauert? Hat ein Gitarrist irgendwas im Lokal gespielt? Wo stand die Weinflasche auf dem Tisch, rechts, links? Was für ein Wein? Was für eine Form hatten die Gläser? Welche Farbe hatte das Tischtuch? Und so weiter, bis sie die Details nicht mehr wissen. Sie werden sich verplappern, Sie werden sehen. Und dann stellen Sie eine Liste mit allen Schuhen des Jungen auf. Erkundigen Sie sich bei der Putzfrau, die ihm seine Mutter bezahlt. Es muss ein Paar fehlen, das Paar, das er am Abend des Mordes trug, denn der Boden ist schlammig um das Lager herum, wegen der Baustelle nebenan, wo sie einen Lehm abtragen, der klebt wie Fensterkitt. Der junge Mann ist nicht blöd, er hat sie verschwinden lassen. Lassen Sie in den Gullys in der Nähe seiner Wohnung suchen, er hat die letzten Meter zwischen dem Gully und seiner Haustür in Strümpfen laufen können.«

»Wenn ich richtig verstehe«, sagte Danglard, »dann schwitzt der arme Kerl Ihrem Gespür nach etwas aus?«

»Ich fürchte, ja«, sagte Adamsberg leise.

»Was schwitzt er aus?«

»Grausamkeit.«

»Erscheint Ihnen das offensichtlich?«

»Ja, Danglard.«

Aber diese Worte waren fast unhörbar.

3

Nachdem der Inspektor gegangen war, zog Adamsberg den Stapel Zeitungen zu sich, den man ihm vorbereitet hatte. In drei Zeitungen fand er, was er suchte. Das Phänomen nahm noch nicht viel Raum in der Presse ein, aber er war sicher, das würde noch kommen. Ohne große Sorgfalt schnitt er eine kleine Spalte aus, die er vor sich hinlegte. Er musste sich immer sehr konzentrieren, wenn er las, und wenn er gezwungen war, laut zu lesen, war es noch schlimmer. Adamsberg war ein schlechter Schüler gewesen, der nie so recht verstanden hatte, weshalb man ihn zur Schule schickte, der sich aber bemühte, den Anschein zu erwecken, als arbeitete er ganz brav, um seine Eltern nicht zu betrüben und vor allem, um sie nie wissen zu lassen, dass es ihm völlig egal war. Er las: