Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Was für Gefühle bekommt ein 47-jähriger, ganz gut im Leben stehender Mann, wenn er den Schlafanzug aus seinen Kindertagen aus dem Schrank zieht – oder die Wollunterhose, die immer so gekratzt hat? Wenn er die Cowboy- und Indianerfiguren entdeckt, mit denen er früher gespielt hat. Oder den Stock, mit dem er und seine Geschwister geschlagen wurden? Was war das für eine Zeit, die Kindheit und die Jugend? Wie war das Verhältnis zu den Eltern? Was waren das überhaupt für Menschen? Und was haben Sie mit ihm gemacht? Es sind nicht nur einige Container Müll, die Lorenz Berger und sein Bruder bewältigen müssen, als sie nach dem Tod der Mutter das Haus entrümpeln, in dem sie aufgewachsen sind. Auch mit solchen Fragen sieht Berger sich konfrontiert. So artet die Räumung des maroden Hauses, in dem die Mutter die letzten fünfzehn Jahre nach dem Tod des Vaters allein lebte, in ein gutes Stück Arbeit aus. Berger geht Stück für Stück in seine Jugend und Kindheit zurück. Das dauert Wochen und Monate, denn die Mutter hat nie etwas weggeworfen und fast alle Dinge von früher aufgehoben. Wie ein Detektiv spürt Berger den Spuren im alten Haus nach – und macht dabei komische und aufwühlende Entdeckungen. Ob vertraut, verhasst oder verschroben: Schlagartig rufen die Dinge Erinnerungen einer Zeit wach, die zum einen von kreativer Lebendigkeit, zum großen Teil aber von Einschränkung, Unterdrückung und Ängstlichkeit geprägt war. Bergers anfangs sachlich-gelassene Haltung gerät ins Wanken. Der Vater, manisch-depressiv schon in Bergers Kinderjahren, fand kaum einmal die Mitte zwischen beiden Extremen und blieb seinen Kindern fremd. Das Intellektuelle, Analytische und Organisatorische waren seine Stärken, seine Gefühle jedoch behielt er für sich. Der Krebs beendete sein Leben, in dem es nur wenige glückliche Jahre gab, wie Berger aus handschriftlichen Aufzeichnungen erfährt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 346

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

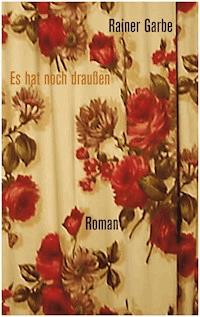

Rainer Garbe

Es hat noch draußen

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Prolog

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Impressum neobooks

Prolog

Als Berger einmal in der Waschküche Tennisbälle für das sonntägliche Familiendoppel holen wollte, fand er dort eine Plastiktüte mit Bällen, die so abgespielt waren, dass sie kaum noch Filz hatten, und dazu einen Zettel in der geschwungenen Handschrift seiner Mutter: Springen schlecht. Daraufhin schenkte er den Eltern zu Weihnachten eine neue Packung Bälle, auf der ein Zettel in seiner Schrift klebte: Springen gut. Über diesen Spaß konnte auch die Mutter, die sonst keinerlei Selbstironie besaß, herzlich lachen.

1.

Da liegt sie nun, den Mund leicht geöffnet, die Haare hellgrau, ein paar rötliche Flecken im blassen Gesicht. Bergers Bruder geht ans Kopfende des Sarges, streicht der Toten zwei-, dreimal durch die Haare. Jetzt tritt auch Schwester Frida an den Sarg.

Für Berger scheint die Mutter einen Moment lang lebendig – als ob sie nur schliefe. Er stellt sich vor, sie würde gleich die Augen aufmachen und sagen: Kinder, schön, dass wir wieder mal beisammen sind. Gleichzeitig erscheint sie ihm eigenartig fremd und entrückt, wie eine Wachsfigur. Das ist wohl das, was man Seele nennt – das Unsichtbare, das dem Körper entwichen ist und nur die Hülle hinterlässt.

Das Gebiss haben sie ihr wieder eingesetzt, hört er Helmut sagen. Im Krankenhaus habe sie schlimmer ausgesehen. Der halb herunterhängende Unterkiefer macht auf Berger den Eindruck, als hätte sie nach einer Aufregung erleichtert ausgeatmet. Sein Blick gleitet langsam zum Fußende. Von den Achseln an ist ihr Körper in ein Seidentuch gehüllt, die Hände darüber gefaltet. Endlich kann sie entspannen.

Berger ekelt sich ein bisschen, seine Mutter zu berühren. Im Haus, in dem er und seine Geschwister aufgewachsen sind und die Mutter bis zum Schluss gelebt hat, gibt es bis heute weder Heizung noch Dusche. Ob sie sich überhaupt noch gewaschen hat in der letzten Zeit? Einmal legt er doch kurz seinen Handrücken auf ihre Finger und spürt das, was man Leichenkälte nennt. Dabei wird ihm bewusst: Seine Mutter ist die erste Leiche, abgesehen von der seines verstorbenen Wellensittichs, die er bisher gesehen hat.

Frida reicht es. Nach fünf Minuten verlässt sie die Kapelle, erstmal eine rauchen.

Berger spürt keine Trauer. Wie sollte er auch. Immerhin wurde er als kleiner Junge mit Hausarrest, Ohrfeigen und Stockschlägen bestraft und obendrein gezwungen, im Sommer eine abgeschnittene Wollstrumpfhose zu tragen – und dazu weiße Slipper, wie sie aus für ihn unerfindlichen Gründen heute bei Teenagern modern sind.

Wut und Verachtung müsste er spüren. Und den Wunsch, ihr damals selbst eine gescheuert zu haben, sodass ihr die Brille vom Kopf geflogen wäre. Vielleicht hätte sie dann aufgehört mit den Bestrafungen. Aber Berger spürt keine Wut. Im Moment jedenfalls nicht. Jede Menge Wut hat er vor Jahren schon rausgelassen, auf der Matratze seines Therapeuten, die er mit Faustschlägen und Fußtritten traktierte – und einen Teil seines Grolls, indem er die Mutter zunehmend offen kritisierte. Viele Jahre waren Trotz, Depression und Angst seine ständigen Begleiter gewesen. Erst nach zwei, drei Jahren Therapie, als sein Zustand sich allmählich besserte, entspannte sich auch seine Haltung gegenüber der Mutter. In den letzten Jahren schien sich das Verhältnis sogar beinahe umgedreht zu haben: Während er inzwischen erwachsen geworden war, kam sie ihm manchmal vor wie ein kleines, hilfebedürftiges Mädchen. Aus diesem Grund kann er sie jetzt auch einfach als alte Frau sehen, die immerhin 86 Jahre geworden ist. Eine Frau mit einer großen Macke allerdings.

Berger tastet auf dem Tuch nach dem linken Unterschenkel, dem offenen Bein, das seit über zwei Jahren nicht zuwachsen wollte. Sie hätten es nochmal frisch verbunden, sagt Helmut.

Ein paar Minuten bleiben sie noch, schweigend, Berger mit den Händen an der Sargkante, der fast vier Jahre ältere Bruder an der Längsseite hockend. Beim Verlassen der Kapelle heben beide noch einmal wie zum Abschied die Hand.

Draußen die ersten Trauergäste. Zwei Frauen, Tennispartnerinnen der Mutter bis vor ihrem Herzinfarkt vor vier Jahren; Frau Wilke, die Mutter des besten Kartonfußball-Spielers früher auf der Straße; Herr Born und Herr Forstmann, Nachbarn der Mutter, mit deren Kindern Berger und seine Geschwister damals gespielt haben.

Vor einiger Zeit noch wäre es ihm unangenehm gewesen, Hände zu schütteln, Beileidssätze zu empfangen und dabei betroffen zu schauen. Lieber hätte er die Beerdigung im engsten Kreis abgehalten, ohne Kirche und Friedhof, das Grab im Garten des Hauses. Doch jetzt, während er und Helmut die Gäste begrüßen, empfindet Berger die Anwesenheit der Bekannten als angenehm, als Erleichterung in diesen Stunden. Geteiltes Leid ist halbes Leid – an diesem Satz ist schon was dran. Obwohl bei ihm von Leid nicht mehr die Rede sein kann. Das ist überhaupt der einzige Vorteil von Menschen, zu denen man kein gutes Verhältnis hat: dass man bei deren Tod nicht leidet.

Bei Born und Forstmann steht Berger eine Weile. Während alle vor der Kapelle warten, behält er Frida im Auge, die sich eine weitere Zigarette angesteckt hat. Hoffentlich übersteht sie diesen Tag einigermaßen.

Born und Forstmann reden über die Fröhlichkeit und den Erfindungsreichtum der Mutter. Dabei weicht für einen Moment der Ernst auf ihren Gesichtern einem anerkennenden Lächeln. „Sie hat an allem nur das Positive gesehen“, sagt Born. Und Forstmann ergänzt: „Und diese handwerkliche Begabung! Was hat sie nicht alles genäht und gebastelt, auch aus Sachen, die man eigentlich wegwirft.“ Über ihren Zustand zum Schluss sei er aber erschrocken.

Vor einer Woche hat Berger von Helmut erfahren, dass Forstmann die Mutter gefunden hat: im Wollmantel auf einem Drehstuhl im Wohnzimmer sitzend, kraftlos und verwirrt, nachdem der Pfleger, der wie jeden zweiten Tag ihr Bein versorgen wollte, mehrmals vergeblich geklingelt hatte. Forstmann hat daraufhin sofort den Notarzt und Bergers Bruder verständigt und schlecht geschlafen in jener Nacht. Den Geruch aus dem Haus habe er noch drei Tage später in der Nase gehabt.

Helmut ist noch am gleichen Tag zu ihr ins Krankenhaus gefahren. Da sei sie aber offenbar schon so weggetreten gewesen, dass sie ihn nicht mehr erkannt und auf dem Schrank an Stelle des Fernsehers eine große Spinne gesehen hat. Die Ärzte wollten für ihre weitere Entscheidung das Wochenende abwarten. Doch schon am nächsten Vormittag meldete Helmut sich wieder bei Berger: Sie wäre über Nacht eingeschlafen, friedlich offenbar und ohne Schmerzen.

Die Brüder waren sich sofort einig: Das sei das Beste für alle Beteiligten. „Stell dir vor“, meinte Berger, „man hätte sie wieder aufgepäppelt, aber mit der Diagnose Hirnschaden, wirr und dement. Das Bein hätte man ihr wahrscheinlich abnehmen müssen, und schließlich wäre sie im Rollstuhl ins Altersheim gekommen, wo sie nie hinwollte“. Was Berger nicht erwähnte, aber alle dachten: Sie wäre noch jahrelang ein Pflegefall und eine mürrisch erledigte Pflichtaufgabe für die drei Geschwister gewesen. Nein, so war es wirklich besser. Vielleicht hat sie es auch gespürt? Jedenfalls hatte sie oft betont, sie wolle niemandem zur Last fallen.

Berger fällt die letzte gemeinsame Weihnachtsfeier vor zwei Monaten bei seinem Bruder ein. Damals humpelte die Mutter bereits, war auf stützende Hilfe angewiesen und auch geistig verwirrt und vergesslich (innerhalb einer Viertelstunde fragte sie dreimal, ob die Musik, die gerade lief, der Chor von Berger sei, obwohl er ihr den Chorauftritt beim Auflegen der selbst gebrannten CD groß angekündigt hatte). Wahrscheinlich hat sie die letzten Wochen (vielleicht sogar Monate?) nichts mehr gegessen und nur noch wenig getrunken. Wer weiß, ob ihr Kopf noch genügend durchblutet wurde.

Nach ihrem Tod haben die Geschwister natürlich auch ans Geld gedacht. Die Mutter hat einiges gespart, und schon zu Lebzeiten des Vaters haben die beiden fast alles in Aktien angelegt. Dazu kommt das Haus, das natürlich renoviert werden muss, und die Eigentumswohnung in Solingen. Berger hat die zu erwartende Erbschaft seit Jahren als „Schmerzensgeld“ bezeichnet. Er meint das ernst. Etwa 15.000 Euro hat er für seine – mit Unterbrechungen zwölf Jahre dauernde – Therapie hingeblättert, denn der Körpertherapeut war kein niedergelassener Arzt, den die Kasse bezahlt. Angst kann man nicht mit Geld gutmachen.

Die Predigt des von Helmut instruierten Pfarrers ist kurz, denn die Brüder haben beide eine eigene Rede vorbereitet. Eines war Berger seit Jahren klar: Bei ihrer Beerdigung würde er etwas sagen. Nur die Pastorenworte, das Orgelspiel und ein, zwei Lieder aus dem Gesangbuch über sich ergehen zu lassen, wäre ihm zu passiv. Etwas Versöhnliches will er sagen. Aber noch mehr drängt es ihn, ein Resümee zu ziehen. So gibt es doch auch eine ideelle Erbschaft, findet er, etwas, was man vom Leben eines jeden Menschen lernen kann.

Helmuts Rede enthält Anekdotisches und Pointiertes. Er spricht von Südtirol, wo die Mutter geboren wurde und die Familie mehr als zehn Mal hintereinander Sommerurlaub gemacht hat; und von Wuppertal, wo die drei Geschwister aufgewachsen sind. Ein paar Mal zwingt ihn ein Schluchzen zu einer kurzen Unterbrechung. Erst als er sich wieder neben Karla (seine Frau) gesetzt hat, bricht es aus ihm heraus.

Berger ist an der Reihe. Langsam geht er zwischen den Stuhlreihen entlang. Kurz legt er seinem Bruder die Hand auf die Schulter, bevor er schließlich am Pult steht und einen Zettel entfaltet. Er dankt der Mutter für die Kreativität und die Musikalität, die er, beziehungsweise sie alle drei – wie Helmut am Abend zuvor angeregt hat, damit es die anderen Geschwister mit einschließe –, mitbekommen haben. Vom Frieden spricht er, den sie immer gewollt und nun endlich gefunden habe; und vom Himmel, in den sie jetzt kommen werde – zum Vater, der schon seit 14 Jahren dort sei. Als er wieder neben der Schwester auf der Holzbank sitzt, der Pastor Platz genommen hat und nur die schweren Orgelklänge zu hören sind, kommen Berger ein paar Tränen – das erste und einzige mal an diesem Tag.

Fast schon heiter dagegen wirken die beiden an die Bergwelt erinnernden Stücke des Ziehharmonika-Spielers, den die Brüder als musikalisches Geleit zum Grab bestellt haben. Das hätte ihr gefallen. Auch das Wetter: ein kalter Februartag mit blauem Himmel, Sonne und Schnee, der unter den Schuhen knirscht.

Zum Grab geht es einen gepflasterten Hang hinunter. Die Männer mit dem Sarg auf einem Rollwagen müssen sich nach hinten stemmen, um das Gewicht zu bremsen. Dahinter der Pastor und Helmut, der ein großes, schwarzes Kreuz trägt. Berger ist einen Moment irritiert. Unheimlich wirkt dieses dunkle Ungetüm auf ihn. Sie waren doch nie religiös, im Gegenteil. Die drei Geschwister hatten – als Gegensatz zum strengen katholischen Glauben der Mutter – einen Widerstand, ja eine Abneigung gegen dieses ganze Jesus-Christus-Mutter-Gottes-Gerede und überhaupt gegen Religionen entwickelt. Aber das Kreuz gehört wohl einfach zum Beerdigungszeremoniell.

Neben Helmut hüpft sein neunjähriger Sohn Konrad in Cordhose und Winterjacke – der spürt offenbar auch keine Trauer –, dann kommt Berger mit Schwester Frida und dahinter alle anderen, dazu im Sekundentakt die Schläge der Kapellen-Glocke. Am Grab noch die Worte des Pastors von der Erde, der Asche und dem Staub, dann wird der Sarg in die Grube gelassen.

Kalt bist du gewesen. Kalt wie das Haus, in dem du dich immer mehr zurückgezogen hast. Das Haus, in dem bis heute nur in der Küche ein Kohleofen steht. Kalt wie die Erde, in die du jetzt gelassen wirst.

Ob sie an ihrer eigenen Kälte eingegangen ist, fragt sich Berger. Für ihn hat es aber auch etwas Beruhigendes zu sehen, wie der Sarg an den Seilen nach unten gleitet. Jetzt ist sie wieder beim Vater, ihrem Mann, der auch hier beerdigt ist. Ja, dieser Platz scheint besser für sie zu sein als das bis oben vollgestellte Haus, in dem sie vermutlich bis zum Schluss herumgehumpelt ist, Schriftstücke gesucht und Zeitungsartikel ausgeschnitten hat. Vielleicht hat sie aber auch einfach nur noch dagesessen.

Der Sarg ist nun nicht mehr zu sehen. Für Berger ist die Sache jetzt abgehakt. Zum Abschluss schüttelt er noch einige Hände, auch herzliche Umarmungen gibt es. Mit zwei, drei Bekannten, die er zwanzig Jahre nicht mehr gesehen hat, würde er gern noch plaudern, aber zum Leichenschmaus fährt nur der engere Kreis. Bei Suppe, belegten Brötchen, Kaffee und Kuchen fällt auch schon wieder der eine oder andere Scherz. Helmut steht mit drei Freunden, die die Mutter vom Tennisspielen kannten, am Tresen; sie stoßen mit Weizenbier an. Und Berger hätte nun doch lieber das orangene Hemd zum dunklen Anzug angezogen. Ist doch mehr Leben als Trauer in ihm.

Nach dem Leichenschmaus fahren die Geschwister noch in das verwaiste Haus. Das hat Helmut vorgeschlagen, damit seine jüngeren Geschwister eine Vorstellung vom Zustand der Mutter in ihrer letzten Lebensphase bekommen.

Sie hat schon immer alle Dinge aufgehoben und nichts weggeworfen, das wissen die drei und ist oft Anlass für witzig-abfällige Bemerkungen unter ihnen gewesen. Die Zeitungsstapel in der Küche, die Plastiktüten mit Stoffen und alten Kleidern in den Zimmern im ersten und zweiten Stock, diese Ungemütlichkeit im ganzen Haus – das waren nur ein paar der Gründe, warum die drei ihre Mutter kaum noch besucht haben. Aber was sie jetzt sehen, lässt sie zusammenzucken. Zeitungen stapelweise, nicht nur in der Küche, auch im Wohnzimmer, im Flur meterhoch. Der Fliesenboden voller Staub und schwarz-brauner Flecken, die – dem Gestank nach – Reste von Kot zu sein scheinen, dazu ein Geruch nach Moder, getrocknetem Blut und schlechtem Atem. Berger hält sich die Hand vor den Mund. Sein Blick streift kurz den kleinen Bilderrahmen an der Tür des Eckschranks. Ein Spruch hinter Glas, den er schon als Kind auswendig konnte: Erfolg hat im Leben und Treiben der Welt, wer Ruhe, Humor und die Nerven behält.

Vorher habe es noch schlimmer gerochen, sagt Helmut, der zwei Tage nach ihrem Tod das Gröbste auf die kleine Terrasse vor dem Haus gestellt hat. Im Wohnzimmer entdeckt Berger zwischen Zeitungsstapeln einen Putzeimer mit einem Kochtopfdeckel. Er muss an den Hinweis denken, den Helmut vom Arzt im Krankenhaus bekommen hat: Die Mutter habe eine kreisrunde Druckstelle am Hintern. Berger kombiniert: Zur Toilette im ersten Stock hat sie es wohl nicht mehr geschafft mit dem Bein.

In der Mitte des Zimmers steht einer dieser billigen schwarzen Drehstühle, die als Chefsessel in Büromärkten angeboten werden. Hier hat Forstmann sie also gefunden. Auf diesem Stuhl hat sie vermutlich die letzte Zeit verbracht – nicht mehr auf dem am Küchentisch, der über Jahrzehnte ihr Stammplatz war und zuletzt nur noch Abstellplatz für einen weiteren Stapel Illustrierte gewesen ist.

Im Umkreis von einem Meter um den Drehstuhl liegt ein gutes Dutzend Plastikverschlüsse von Milchkartons auf dem Teppich. Milch hat sie schon immer viel getrunken, und es scheint auch das Letzte gewesen zu sein, was sie zu sich genommen hat.

Sie gehen die Treppe hoch in den ersten Stock. Berger hält einen Moment inne: das gleiche vom weinroten Läufer gedämpfte Knarren wie schon vor vierzig Jahren.

Ein kurzer Blick in Bergers früheres Schlafzimmer. Es sieht noch schlimmer aus als vorletztes Weihnachten, als er sie nach der Feier in Helmuts Wohnung hierher zurückgebracht hatte: auf dem Boden Kleiderstapel und prall gefüllte Plastiktüten vor den Schränken. Plötzlich Helmuts Ruf aus dem Badezimmer: „Was ist denn das?!“ Er hält eine leere Margarine-Schachtel hoch, die Finger der anderen Hand holen etwas heraus, das wie geriebener Käse aussieht. Kleine gelbe Gummiringe – die Handschuhe des Pflegers. Die Mutter hat ihn wohl nach dem Verbinden des Beins gebeten, sie dazulassen, die kann ich noch brauchen. Der Pfleger wird ihr diesen Wunsch achselzuckend erfüllt haben. Sie hat die Finger dann zu kleinen Ringen geschnitten. Berger betrachtet die Schachtel einen Moment halb neugierig, halb angewidert. Fridas Mund entweicht ein verächtliches Stöhnen. Gummibänder hatte sie immer schon mehr, als man in einem Leben brauchen kann; genauso wie Plastiktüten, Sicherheitsnadeln und Büroklammern, die sie oft von der Straße aufgehoben hat, was auch dem Vater peinlich gewesen war. Das mag vielleicht der Sammeltrieb der Kriegsgeneration gewesen sein. Aber bei der Mutter hatte es etwas Krankhaftes. So viel Vergangenheit. Bedrückend für die Geschwister ist: Sie sind ein Teil davon.

Nicht ein einziges Mal hat die Mutter Berger besucht, weder in Hamburg noch in seiner vorhergehenden, nur wenige Kilometer vom Elternhaus entfernten Wohnung in Wuppertal, wo er mehrere Jahre mit seinem Bruder zusammenlebte. Als möglichen Grund dafür nahm er an, sie habe Angst, hilflos seiner drohenden Kritik an ihrer Erziehung ausgesetzt zu sein. Sie selbst sagte jedoch immer in stets klagendem Ton, sie müsse den Garten machen oder den Dachboden entrümpeln oder sie wolle doch endlich mal wieder ein Bild malen. Einige Male versuchte Berger, ihre eventuellen Bedenken zu zerstreuen und ihr einen Besuch schmackhaft zu machen, etwa durch einen Gutschein für eine Bahnfahrkarte nach Hamburg zu Weihnachten – vergeblich. Als er sein Leben mehr und mehr in den Griff bekam, hörte er langsam auf, auf ihr herumzuhacken. Da nahm bei ihr der Anteil an gesundheitlichen Hinderungsgründen zu. Einmal wurde sie von einem einparkenden Auto angefahren, ein Fußgelenk wurde dauerhaft geschädigt. Dann kam noch der Herzinfarkt, der ihr einen Schrittmacher verschaffte.

Ich sehe dich verstrickt in einem Knäuel von Ängstlichkeit, Entsagung, Geiz, Unorganisiertheit und Überforderung. Und mit dem Alter wird sowas ja nicht unbedingt besser. Gemalt hast du jedenfalls nie mehr, und dass du weder den Keller noch den Dachboden aufräumen würdest, war mir ohnehin klar.

Über eine andere Entdeckung muss Schwester Frida jetzt lachen (ein Lachen, in dem auch Erschütterung und Verachtung steckt): Im zweiten Stock sind an der Flurwand leere Milchkartons gestapelt; flach gefaltet und zu Dutzenden mit schwarzen Gummibändern zusammengehalten – eine Mauer aus Milchtüten, mehr als einen Meter lang und hoch. Es wird Monate dauern, bis sie das Haus ausgeräumt haben werden; zumal jeder ja auch noch sein eigenes Leben hat und Berger jedes Mal aus Hamburg anreisen muss. Frida, die vom Alter her die Mitte der drei Geschwister einnimmt (sie ist ein Jahr älter als Berger), will sich sogar ganz aus dieser Aktion heraushalten und nichts mehr mit der Vergangenheit zu tun haben.

Erst die Zeitungen in Kisten und die anderen Sachen in Säcke, beschließen die Brüder auf der Rückfahrt, dann kommen sie besser an die Schränke heran. Dabei müsse jedes Blatt umgedreht werden, damit sie nicht etwas Wichtiges oder Wertvolles übersehen. In Gedanken sieht Berger schon vor sich: Geldscheine zwischen Zeitungen, Münzen in Plastiktüten. Vor dem Keller graut ihnen am meisten; da ist wohl auch die Mutter seit Jahren nicht mehr gewesen.

Am Abend schlafen Berger und Frida bei Helmuts Familie. Berger liegt noch lange wach, bekommt die Bilder nicht aus dem Kopf: die Mutter im Sarg, das Chaos in dem Haus. Einmal stellt er sich vor, er würde in den Keller hinuntersteigen und dann, in der Waschküche, die tote Mutter in einem Gartenstuhl vorfinden.

Jetzt wird sich jedenfalls niemand mehr melden, wenn ich deine Telefonnummer wähle, die unauslöschlich in mein Gedächtnis eingebrannt ist. Und wenn ich sie nun doch wähle, diese Nummer? Ihm ist unheimlich zumute bei dieser Vorstellung: Nach langem Klingeln würde er zuerst ein Klicken hören – und erst nach einer sekundenlangen Pause würde sie ihren Namen nennen, mit brüchiger Stimme und in fragendem Ton.

2.

Einen Monat später biegt Berger wieder in die Straße seiner Kindheit ein. Der „Rosenbusch“ ist die letzte Abzweigung einer vom Langerfelder Markt relativ steil ansteigenden Straße, die oben an einem Denkmal endet. Daran schließt nahtlos der großflächige Wald an, in dem sie manchmal mit bis zu zwanzig anderen Kindern gespielt haben. Rosenbusch, das klingt irgendwie edel, nach heiler Welt.

Jetzt steht er wieder vor seinem Elternhaus. Es ist das mittlere Haus eines von drei nebeneinander liegenden Blocks, die kurz nach dem 2. Weltkrieg gebaut wurden und früher dem Folienunternehmen gehört haben, in dem ihr Vater und die Väter der gesamten Nachbarschaft arbeiteten. Diese Werkshäuser, eine Straße unterhalb des Rosenbuschs stehen drei weitere Dreierblocks, sehen von außen bis heute gleich aus. Im Parterre besteht die Fassade aus mittelgrauem, mauerartigem Backstein mit einem breiten Fenster, im ersten Stock aus (asbesthaltigen) Eternitplatten; hier sind zwei Fenster mit grünen Holzläden eingelassen. Das braun geziegelte Dach hat ein Erkerfenster im zweiten Stock und eine Luke im Speicher. Zwei Schornsteine sind die höchsten Punkte jedes Blocks.

Es ist Ende März, warm und im Vorgarten wuchert der Rasen. Auf der Terrasse hat der Bruder mehrere Eimer mit faulendem Inhalt abgestellt. Helmut gönnt sich mit der Familie gerade einen Skiurlaub und hat Wohnungs- und Autoschlüssel an einem abgesprochenen Punkt hinterlegt, damit Berger die Tage bei ihnen übernachten kann und mobil ist. Müllsäcke hat er von Hamburg mitgebracht. Davon werden sie in der ersten Zeit wohl am meisten brauchen.

Auf der grünen Haustür klebt noch die von der Mutter aus weißer Plastikfolie ausgeschnittene „12“. Berger betrachtet die Klingel mit dem Namensschild. Die Umrandung hält wohl ewig. Alte Kaugummis, von ihr gesammelt und wieder weich gekaut oder erwärmt, haben ihr als Knetmasse gedient. Daraus formte sie diese kleine rechteckige Fläche um die Klingel herum und kerbte die verdickten Ränder mit einem Messer so ein, dass es wie eine Bordüre aussah. Sogar die Ränder der Badewanne dichtete sie einmal mit Kaugummi ab; das funktionierte aber nicht, die Masse wurde bald rissig.

Berger drückt einmal den Klingelknopf: dieses helle, durchgehende Schellen, das sie früher nur selten selbst auslösen mussten, weil jeder in der Familie wusste, dass man sich den Hausschlüssel mit den Fingern angeln konnte. Auch das war eine von Mutters Ideen gewesen: An der Innenseite der Haustür wurde direkt unter dem Briefschlitz eine ovale Öse ins Holz geschraubt und darin der Schlüssel eingelegt und mit einer daran befestigten Schnur vor dem Zu-Boden-Fallen gesichert.

Berger muss den Schlüssel im Schloss leicht hin- und herbewegen, bevor er sich endgültig nach rechts drehen lässt und die Haustür öffnet. Dieses ruckelnde Drehen mit Gefühl – diese früher jeden Tag mehrfach ausgeführte Bewegung ist so in ihm drin, dass seine Hand sie auch jetzt noch, nach werweißwieviel Jahren, wie automatisch ausführt. Beim Öffnen schiebt er einen Haufen Post beiseite, der sich im Flur auf dem Kachelboden gesammelt hat. Es riecht nicht mehr so schlimm wie vor Wochen. Helmut hat in Küche, Wohnzimmer und im ersten Stock die Fenster geöffnet, sodass ein leichter Durchzug entsteht.

Berger stöhnt innerlich: Wo anfangen bei den Bergen an Zeitungen, Kleidungsstücken, Kartons, Eimern, Blechdosen und Plastiktüten. Zuerst zieht er sich ein Paar Gummihandschuhe an, die der Pfleger als Vorratspackung auf dem Schränkchen im Flur gelassen hat. Bisschen klein, aber besser, als mit bloßen Händen in den alten Sachen zu wühlen. Die Hoffnung, in seinem ehemaligen Zimmer etwas Vertrautes oder Überraschendes zu finden, lässt ihn schließlich dort beginnen. Auf dem Boden vor dem großen Kleiderschrank, der sich über etwa zwei Drittel der Länge des Raums zieht, liegen Stapel von Hosen, Pullovern und Jacken, dazu Plastiktüten mit Stoffen und Wollballen; auch auf dem Bett ist alles voll mit Mänteln, Kissen und Tüten. Die vier von der Mutter mit Tapete beklebten Kleiderschranktüren bilden einen passenden Rahmen dazu.

Na, dann wollen wir mal. Berger öffnet den ersten Sack und greift sich ein Teil nach dem anderen. Jedes Mal muss er entscheiden: aufheben oder weg damit? Die Säcke nur nicht so voll machen, sonst reißen sie beim Raustragen. In einer Stunde hat er fünf, sechs Säcke gepackt und ins Elternschlafzimmer gestellt. Berger ist zufrieden, trotzdem scheint das Zimmer kaum leerer geworden zu sein.

Sie hat tatsächlich nichts weggeworfen. In einer Schublade der Kommode findet er Frotteeslips und Socken aus seiner Kindheit. Die Slips sind braun und hellblau gemustert; die gab es damals im Dreierpack, erinnert er sich. Die Socken sind aus Acryl und am Bund völlig ausgeleiert. Irgendwo ist wahrscheinlich auch noch die dicke braune Wollunterhose. Grob gestrickt war sie und kratzte bei jeder Bewegung. Die musste er im Winter in die Schuleanziehen,sonst erkältet’s ihr euch. Berger weiß noch, wie er dann in der Klasse möglichst stillsaß und in den Pausen auf dem Schulhof das Gehen und Rennen vermied. Diese Tortur blieb ihm erspart, wenn er Sport hatte; das fragte sie ihn oft am Abend vorher. Dann hätten seine Schulkameraden im Umkleideraum dieses Wollungetüm zu Gesicht bekommen und Schlechtes von ihr denken können. Irgendwann beantwortete er ihre Frage so oft wie möglich mit Ja.

Das „Plastron“ war auch so ein seltsames Teil, das ihn bis zur Unterstufe des Gymnasiums verfolgt hat: ein Kragen mit zwei herunterhängenden Stücken Baumwollstoff, die am Rücken mit dünnen Schnüren zusammengebunden wurden. Dieses halbe Hemd konnte natürlich nur unter einem Pullover getragen werden; wenigstens hat es nicht gekratzt. Bestimmt ist es auch in irgendeiner dieser Plastiktüten zu finden.

Dass die Brüder jetzt tage- und wochenlang im Haus zu tun haben werden, liegt vor allem an der Eigenart der Mutter, praktisch alles aufzuheben und zu sammeln. Am Anfang, als die Geschwister noch Kinder waren, mag das noch einigermaßen nachvollziehbar gewesen sein – etwa wenn sie, um ein paar Pfennige zu sparen, die Schulbrote statt in einen Frühstücksbeutel in eine Tüte packte, in der ursprünglich Walnüsse gewesen waren. Mit der Zeit wurde dieser von ihr oft mit Stolz beschriebene Sparsamkeitssinn den Geschwistern immer peinlicher. Sie hob jede leere Bonbontüte auf, jeden gebrauchten Briefumschlag, auf dem man noch schreiben kann, jede Büroklammer, jedes Marmeladenglas, jedes noch so kleine Gummiband. Sie stellte sogar selber Gummibänder her, indem sie alte Fahrrad- und Autoschläuche in Ringe schnitt; damit ließen sich auch schwerere Plastiktüten und Kartons, in denen sie alle möglichen Dinge hortete, kraftvoll umspannen und verschließen. Hinter das Gummiband der meisten Tüten und Kartons steckte sie ein Etikett mit ihrer runden Handschrift. Alte Gardinen, liest Berger, auf einer größeren Tüte steht: Alles verschiedene Stoffmuster; das Etikett einer leichten Tüte lautet: 3 große Tüten von Aldi (für Kleiderbügel). Daneben ein kleiner Kunststoffbeutel: Alles Ostersachen. Berger schaut kurz hinein: Papiergras, Farbstifte und Plastikeier – ab damit in den Müllsack.

Die Etiketten sind rechteckig und oval aus Papier oder einem Stück Pappe geschnitten. Neben den Säcken packt Berger auch Kartons mit Zeitungen, Pappe und Papier, stapelt sie im Flur des ersten Stocks und beschriftet sie mit Karteikarten aus dem Schreibtisch des Vaters. „Papiermüll“ und „Plastikmüll“ schreibt er darauf, auch „Schuhe“ und „Medikamente“ – wie deine Mutter, denkt er. Aber für den Fall, dass Helmut die Sachen in seiner Abwesenheit getrennt entsorgen will, ist es schon sinnvoll, beruhigt sich Berger. Sein Rücken fängt an zu schmerzen, die Hände sind feucht in den Handschuhen. Er schaut aus seinem Schlafzimmerfenster. Der Garten ist heruntergekommen, nichts Grünes mehr zu sehen. Der kleine Zaun zum rechten Nachbarn steht immer noch. An der Trennlinie zum linken Nachbarn wuchsen früher Himbeer- und Stachelbeersträucher. Zwei Häuser weiter wohnt Forstmann. Der bringt gerade seinen Garten in Schwung, schneidet Sträucher und knickt die trockenen Äste zu Brennholz. An Forstmanns Garten grenzt der eines älteren Paars von der Häuserreihe eine Straße tiefer. Die beiden sitzen auf der Terrasse, der Mann trinkt aus einer Tasse und stellt sie ab; es ist so ruhig, dass Berger das Klackern des Porzellans hören kann. Die Märzsonne ist angenehm warm. Er würde jetzt auch lieber irgendwo einen Kaffee trinken, als in seiner Vergangenheit zu wühlen. Das Fenster ist morsch, überall blättert der Lack ab. Im Winter haben sich oft Eisblumen an den Scheiben gebildet, in die sie mit den Fingernägeln Rillen und Figuren kratzten. In den oberen Zimmern konnte ja nicht geheizt werden. Warum es im ganzen Haus keine Heizung und keine neueren Fenster gab, ist Berger und seinen Geschwistern bis heute unbegreiflich. Anfang der 70er-Jahre bot das Folienunternehmen „Betzberg“ die Häuser vom Rosenbusch und der Straße darunter den Familien zum Kauf an; die Alternative war: ausziehen. Sämtliche Mieter wurden (stolze) Hausbesitzer und ließen – dank staatlicher Förderung – zu erschwinglichen Preisen eine Zentralheizung und auch neue Fenster einbauen. Nur die Bergers nicht. Die Mutter hatte sich quergestellt mit Argumenten wie Kälte ist gesund und diese modernen, dichten Fenster lassen kein bisschen Luft mehr durch. Unbegreiflich, wie sie sich damit beim Vater durchsetzen konnte. Wahrscheinlich hatte er – wie in vielen anderen Situationen – erst sachlich argumentiert, irgendwann aber entnervt resigniert gegenüber ihrem Starrsinn. Auch wenn sie ja nicht ganz unrecht hatte in dem zweiten Punkt: Minusgrade in den Zimmern und Eisblumen am Fenster sollte man seinen Kindern nicht zumuten. Berger und sein Bruder haben wegen der fehlenden Heizung schon früh ein inneres Heizsystem entwickelt. Einen Pullover brauchen sie jedenfalls selten, und bei ihren Frauen gelten sie als „Öfen“ – oder „Nachtspeicher“, wie Berger manchmal scherzt.

Wenn die Familie fünf Wochen Urlaub in Südtirol machte, haben er und die Schwester ihre Puppen an die Scheibe dieses Fensters gelehnt, damit sie in den Garten schauen konnten. Nun hängen hier nur noch die durchsichtigen Gardinen schlaff herab. Darüber der Vorhang, den sie sich, als sie noch alle drei hier schliefen, gegenseitig verkauft haben. Das war so ein Spiel bei ihnen: „Vorhängeverkaufen“. Einer war der Ladenbesitzer, der andere der Käufer: Ich hätte gern ein Stück von dem hier.

Im nächsten Moment sieht er die nackten Füße von Helmut vor sich. Der große Zeh des Bruders, dessen Fußende ans Gitterbett des drei- oder vierjährigen Berger reichte, war „die Tante“. Morgens, wenn es schön warm war unter Helmuts Decke, griff der kleine Berger durch die Stäbe und sagte der Tante guten Morgen, was er durch Kneten, Ziehen und Biegen des Zehs bekräftigte. Erst jetzt fällt Berger ein, dass man diesen Zeh ja „großer Onkel“ nennt. Das Tante-Begrüßen verlängerte jedenfalls den Aufenthalt im warmen Bett.

Berger zählt die vollen Säcke: 15. Endlich kommt er in seinem Zimmer an die Schränke heran. Die will er morgen ausräumen. Er zieht die Gummihandschuhe aus und wirft sie in einen der offenen Säcke. Dann macht er noch einen Rundgang durchs vollgestellte Elternschlafzimmer über die Treppe in den zweiten Stock, wo Helmut und Frida ihre Zimmer hatten. Der Bruder bekam seinen eigenen Raum, als er mit zehn oder elf Jahren aufs Gymnasium kam. Wann Frida nach oben zog, weiß Berger nicht mehr genau; vermutlich zu Beginn ihrer Pubertät.

Spinnweben sind keine zu sehen, stellt er fest. Offenbar haben auch die Insekten längst das Weite gesucht. Aber Mäuseköttel überall, wie ausgesäte Schokostreusel. In Fridas Zimmer schaut er einige Sekunden lang auf ein vergilbtes Porträt des jungen Uli Hoeness im Trikot von Bayern München (wohl aus einem „Kicker“ von Helmut). Für diesen Spieler hat sie in den 70er-Jahren mal geschwärmt. Überraschend eigentlich, denn in der Familie interessierte sich niemand besonders für Fußball, außer für die Spiele der Nationalmannschaft. Nur Berger kuckte hin und wieder mit seinen Freunden die „Sportschau“. Jetzt fällt ihm ein: Helmut war mal an zwei Karten für das Spiel Wuppertaler SV gegen Bayern München gekommen und mit Frida ins Stadion gefahren. Der WSV war in die Bundesliga aufgestiegen und die Bayern zu Gast. Hinterher schwärmten die Geschwister davon, Beckenbauer, Müller, Maier und Hoeness endlich mal live gesehen zu haben. Eine Ecke des Posters hat sich inzwischen von der Reißzwecke gelöst und aufgerollt, die Tapete ist an dieser Stelle etwas heller.

Das Puder der Handschuhe hat weiße Stellen auf Bergers mittlerweile trockenen Händen hinterlassen. Wieder unten in der Küche, dreht er den Hahn auf. Es kommt kein Tropfen. Ach ja, Helmut hat das Wasser abgestellt. Über dem Spülstein schüttet er Mineralwasser aus einer Flasche über seine Hände, reibt sie gegeneinander, spült nach und wischt sie an seiner Hose einigermaßen trocken. Zurück in der Wohnung des Bruders, zieht er gleich Schuhe, Hose und T-Shirt aus und duscht sich den Muff vom Leib. Nach altem Haus riechen die Sachen, sie werden ab jetzt zu seiner Arbeitskleidung für diese Tage.

Schon um Zehn geht er ins Bett, doch sein Kopf ist noch im Elternhaus. Die Froni fällt ihm ein, die kindsgroße Puppe der Schwester. Die Mutter hatte aus Wollresten einen Kopf, Rumpf und Gliedmaßen geformt, mit beigefarbener Haut (einem alten Baumwollstoff) überzogen und mit Filzstift ein unschuldiges Gesicht gemalt, in das die aus braunen Wollfäden gedrehten Haare fielen. Froni trug eine alte Strickjacke von Frida und ihre ersten (weißen) Schuhe, sie trägt sie noch immer. Seit die Schwester in einem Wohnheim lebt, sitzt die Puppe als stumme Gefährtin auf ihrem Sessel. Ob sie wie eine Schwester für Frida war, zumindest eine Zeit lang, und von der Mutter so gedacht? (Berger wird seine Schwester danach fragen.) Er hat jetzt nicht mehr die Puppe im Sessel vor Augen, sondern die Mutter im Drehstuhl.

Du bist so gestorben, wie ich es mir vor Jahren einmal vorgestellt habe: in einer Ecke kauernd, ausgezehrt – ein wortloser Abgang, ohne uns noch einmal angerufen und um Hilfe gebeten zu haben. Im Grunde ein natürlicher Tod. Wie ein Tier, das um sein Ende weiß, hast auch du nichts mehr zu dir genommen, dich eingerollt in eine Ecke und auf das Ende gewartet.

Bergers Ziel für den zweiten Tag: das Badezimmer entrümpeln. An diesem Raum, wenn auch dem kleinsten, will er zeigen, dass er was geschafft hat in dieser Zeit, bevor Helmut den Container bestellen und die erste Fuhre entsorgen lassen wird.

Beim Blick auf den Kinderstuhl im Flur fällt ihm ein, dass er genau hier zum ersten Mal in seinem Leben etwas Totes gesehen hat. Eines Mittags, als er aus der Schule kam, lag einer der beiden Wellensittiche, die er zum achten oder neunten Geburtstag bekommen hatte, auf dem Stühlchen. Der Anblick des auf ein Stück Zeitungspapier gebetteten kleinen leblosen Körpers im hellblauen Federkleid traf ihn ins Herz. Die Mutter meinte, der Vogel habe wohl Zug bekommen von den Malern, beim Lüften des Wohnzimmers. Es war eine absolute Ausnahme, dass sie einmal Handwerker im Haus hatten, wo doch die Mutter sonst all diese Arbeiten selber erledigte. Nach ein, zwei Tagen starb, ob an Zug oder Einsamkeit, auch der andere Sittich. Berger erinnert sich, darüber tagelang traurig gewesen zu sein.

Das Stühlchen steht hier schon eine Ewigkeit. Mindestens ebenso lange bedeckt im Bad ein Brett die Wanne. Früher lagerte die Mutter darauf Illustrierte, Kreuzworträtsel und Klopapier. In den letzten Jahren haben sich hier jedoch alle möglichen Sachen angesammelt: Kartons voller Zeitungen, Medikamenten-Packungen, Mullbinden, leerer Konservendosen und Bleistifte (die sie immer mit einem Messer anspitzte, weil dann weniger von der Mine verloren ging); außerdem eine Lupe, ein halbes Dutzend Nagelscheren und ein Joghurtbecher gefüllt mit Sicherheitsnadeln, alles von grobem Staub bedeckt. Berger würde die überquellenden Kartons am liebsten direkt in einen Müllsack werfen. Aber der Gedanke an möglicherweise wichtige Briefe, alte Fotos oder Bargeld lässt ihn vorsichtiger arbeiten.

Hinter der angelehnten Tür das gleiche Bild wie vor Jahrzehnten: der nie benutzte Besen in der Ecke und am Haken der Kinder-Garderobe Vaters weinroter Bademantel. Den trug er eigentlich nur im Urlaub, wenn er als Einziger auf der Schattenseite des Schwimmbads am Beckenrand stand oder im Liegestuhl die Zeitung las. Sonst hing der Mantel immer hier am Haken. Nur in den letzten Jahren, als der Vater bereits pensioniert war, hatte er ihn wieder öfter an. Das ist auch das letzte Bild, das Berger von seinem Vater im Gedächtnis hat: er in diesem weinroten Bademantel in der Küche sitzend. Da hatte der noch nicht diagnostizierte Bauchspeicheldrüsen-Krebs schon irreparable Schäden in seinem Körper angerichtet.

Ist Weinrot nicht eine Farbe der Melancholie? Berger macht ein Foto: der Bademantel am Haken vor der Sternenmuster-Tapete. Die letzte Gelegenheit, Bilder aus seiner Jugend und Kindheit mit der Kamera festzuhalten. Das hat er schon einmal getan, als die Eltern allein Urlaub in Südtirol machten. Von unten bis oben fotografierte er das Haus, natürlich auch die Unordnung, die skurrilen Dinge: die Zeitungsstapel in der Küche, die Schubladen voller gefalteter Plastiktüten, die Eimer mit gebrauchtem Wasser neben der Toilette, faule Äpfel auf der Fensterbank, jahrzehntealte Zahnbürsten mit vergilbten, ausgefransten Borsten. Es waren Fotos, die kein gutes Licht auf ihr Leben warfen. Er machte ein Album daraus und schenkte es dem Bruder zu Weihnachten. Ihm kamen Tränen beim Anblick des nostalgischen Haus-Spaziergangs. Über ihre Schwiegertochter, Helmuts Frau, fiel wenig später schließlich auch der Mutter das Album in die Hände. Dieser Moment der Bloßstellung muss schlimm für sie gewesen sein, die alles tat, um nach außen eine glückliche Familie zu präsentieren; die ihre Kinder kurze Lederhosen und Hemden, Söckchen und Schuhe in Weiß für den Sonntagsspaziergang anziehen ließ; die alle paar Monate den Vater und die Kinder vor der Kamera in Positur brachte, mit Selbstauslöser die heile Welt auf dem Sofa darstellen wollte (und dies auf den Schwarzweiß-Fotos durch Nachziehen der Augenbrauen mit Bleistift zu verstärken versuchte).

Nachdem sie alle Bilder aus dem Album gerissen und vernichtet hatte, musste Berger ihr versprechen, ihr die Negative zu schicken (was er wirklich tat), damit sie auch die aus der Welt schaffen konnte. Später einmal räumte Berger ihr gegenüber ein, das Album sei eine künstlerisch-dokumentarische Verarbeitung seines Konfliktes mit ihr gewesen; sie aber hat ihm diese Aktion nie verziehen. Schade, denkt Berger, dass ich damals keine Abzüge für mich habe machen lassen.

Er nimmt den Mantel vom Haken, hält ihn noch einen Moment in der Hand und steckt ihn dann in den schon wieder fast vollen Müllsack. Dann fällt sein Blick auf die cremegelben Bodenfliesen, die von grauen, wolkigen Strukturen durchsetzt sind. Als Junge hat er oft versucht, in ihnen Gesichter zu erkennen, wenn er auf der Schüssel saß. Noch einmal nimmt er die Perspektive von damals ein, indem er sich dreht und leicht nach vorne beugt. Das eine oder andere Gesicht auf den Fliesen erkennt er tatsächlich noch immer, aber auf die Brille setzt er sich dabei nicht. Die ekelt ihn an, seit die Mutter sie vor ein paar Jahren mit einem passend geschnittenen Schaumstoffoval beklebt hatte. Um die Kloschüssel herum stehen vier, fünf aufgeschnittene Milchkartons als Behälter für dreckige, ausgetrocknete Putzlappen, daneben Plastiktüten mit noch unklarem Inhalt und zwei Eimer mit abgestandenem Wasser. In beiden schwimmt eine leere Konservendose. Diese Überreste einer Sparmaßnahme der Mutter empfand er damals schon als Erniedrigung: Benutztes Wasser vom Familien-Badetag aus dem Trog in der Waschküche oder das von der Wäsche schleppte sie in diesen Eimern ins Bad und ordnete an: Nicht spülen, sondern mit der Dose das gebrauchte Wasser aus dem Eimer schöpfen. Bei Klein, wie sie normales Pinkeln nannten, war das einfach. Bei Groß aber musste man die Brühe mit voller Wucht in die Schüssel kippen, damit der stinkende Brocken genug Schwung bekam für seinen Weg durchs Abflussrohr. Bei diesen Toiletten von damals landet die Wurst nicht gleich im Wasser, sondern erst auf einer waagerechten Fläche. Er zielte immer auf die Rundung zwischen diesem Plateau und oberem Toilettenrand. Wenn ihm dies nicht auf Anhieb gelang und die Wurst noch wie eine tote Maus unten im Loch schwamm, war mindestens eine weitere Ladung Wasser in den Abfluss nötig, im äußersten Fall ein starker Strahl direkt aus dem Eimer. Manchmal missachtete er die Anordnung der Mutter und zog doch die Spülung. Dazu musste man nur das Ventil am Zuleitungsrohr wieder aufdrehen, das sie oft verschlossen hatte, um ihrer Anweisung mehr Nachdruck zu geben. Meist aber unterwarf er sich der Prozedur mit der Konservendose, mit einigem Widerwillen. Vor allem schämte er sich, seinen Freunden gegenüber. Immer, wenn Besuch kam, eilte er als erstes ins Bad und stellte die Eimer in sein Zimmer nebenan. Meist bat er die Freunde auch gar nicht herein, sondern redete mit ihnen durch die halb geöffnete Haustür. Nur wenige Male saßen sie, zum „Stratego“- oder Schachspielen, in der unaufgeräumten Küche, in Bergers kaltem Zimmer oder im Wohnzimmer, das immer erst aufgeheizt werden musste. Berger hätte seinen Freunden gern einen gemütlicheren Ort geboten. Jahre später bekam er einmal von einem in der Runde zu hören, die Familie Berger sei nicht sehr gastfreundlich, was ihm einen Stich gab.

Die Sache mit dem Spülwasser hatte ja schon was Krankes. Dass sie das Klopapier aber aus alten Telefonbüchern machte, war noch eine Steigerung. Es bestand aus in Viertelstücke gerissene oder geschnittene Seiten, die sie in kleinen Stapeln auf das Brett über der Badewanne legte. Dieses harte Papier mit Namen und Nummern aus Wuppertal musste man vor dem Gebrauch immer erst weich reiben. Kein Wunder, dass sie später Hämorrhoiden bekam. Auch Klopapier von der Toilette des Tennisclubs nahm sie oft mit: keine ganze Rolle, was vielleicht aufgefallen wäre, sondern nur ein paar abgewickelte Meter, die sie in ihre Handtasche stecken konnte.

Hier hat doch auch mal ein Kondom gelegen. Berger sieht sie noch vor sich, die hautfarbene Hülle, die an mehreren Stellen zusammenklebte – von der trüben Flüssigkeit, die Berger damals (und zu viele Jahre später noch) immer in einem Taschentuch auffing. Am Morgen nach einer Party entdeckte er das gefüllte Gummi auf der Holzplatte. Ein Schreck für ihn, er war schockiert. Ein Beweis dafür, dass es wild und ausschweifend zugegangen war: dass zwei „es getrieben“ hatten. Die Eltern waren auf einer Tennisreise oder einer Wochenendfahrt, und Helmut und Frida hatten diese Gelegenheit genutzt, um Freunde und Klassenkameraden einzuladen. Auch Leute von Bergers Stufe waren dabei, nicht seine Freunde, nur die etwas Älteren. Im ganzen Haus ging es rauf und runter, er aber hatte sich in seinem Zimmer eingeschlossen und traute sich nicht heraus (auch nicht, als ihn Helmut und ein anderer ihn dazu ermuntert hatten). Eingeschlossen im Zimmer, ausgeschlossen vom Leben. Es waren die Jahre, in denen er mehr Zeit mit seiner Gitarre als mit anderen verbrachte. Respekt und auch Angst vor den anderen bestimmten in dieser Zeit sein Leben. Einige waren zwei, drei Jahre älter als er und seine Wuppertaler Freunde, manche einmal sitzengeblieben. Sie trugen Parka oder Kampfjacken und verbrachten die Pausen in der Raucherecke, während er, Klaus und die anderen zum Bäcker gingen oder Fußball spielten. Der Respekt ihnen gegenüber reduzierte sich erst auf ein normales Maß oder schlug gar zu Bergers Gunsten um, als er sie später auf den Abiturtreffen wiedersah.

Die Eimer stellt er auf die Terrasse, die Milchkartons und Plastiktüten kommen in den Müllsack. Dann macht er sich an das vollgepackte Brett. Eine Menge Apotheker-Hefte und alte Ausgaben der „Wuppertaler Rundschau“ holt er aus den Kartons. Plötzlich durchbricht ein kurzes Klappern die Stille, gefolgt von einem platschenden Geräusch unten im Flur. Berger erschrickt, doch im nächsten Moment realisiert er: die Post. Der Briefträger hat sie durch die Klappe in der Tür geworfen. Ein Brief von der Bank, ein Stapel in Folie verschweißter Supermarkt-Prospekte, ein Reiseangebot und ein Faltblatt von der Telekom. Bis auf den Bank-Brief wirft er alles auf den Haufen hinter der Haustür.