6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Chic Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

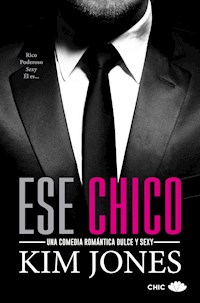

Atractivo, rico, poderoso, enigmático y muy sexy… Jake Swagger es ese chico. Penelope es una autora en busca de inspiración y, cuando conoce a Jake, un empresario al más puro estilo Christian Grey, idea un plan muy simple: hacer que se enamore de ella, descubrir los secretos que Jake oculta tras esa fachada de tipo duro y escribir una novela con él como protagonista que la lance a la fama. Pero Penelope está jugando a un juego muy peligroso… Llega Kim Jones, la nueva reina de la comedia romántica y erótica. "Extremadamente divertido. Encantadoramente sexy. Realmente fresco. ¡No podía dejar de leer!" Colleen Hoover, autora best seller

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 429

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrutes de la lectura.

Queremos invitarte a que te suscribas a la newsletter de Principal de los Libros. Recibirás información sobre ofertas, promociones exclusivas y serás el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tienes que clicar en este botón.

Ese chico

Kim Jones

Traducción de Cristina Riera Carro

Contenido

Portada

Página de créditos

Sobre este libro

Dedicatoria

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Epílogo

Sobre la autora

Página de créditos

Ese chico

V.1: octubre de 2020

Título original: That Guy

© Kim Jones, 2018

© de la traducción, Cristina Riera Carro, 2020

© de esta edición, Futurbox Project S.L., 2020

Todos los derechos reservados.

Diseño de cubierta: Taller de los Libros

Imagen de cubierta: Marko Marcello | Shutterstock

Publicado por Chic Editorial

C/ Aragó, 287, 2º 1ª

08009 Barcelona

www.chiceditorial.com

ISBN: 978-84-17972-33-2

THEMA: FR

Conversión a ebook: Taller de los Libros

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.

Ese chico

Atractivo, rico, poderoso, enigmático y muy sexy… Jake Swagger es ese chico

Penelope es una autora en busca de inspiración y, cuando conoce a Jake, un empresario al más puro estilo Christian Grey, idea un plan muy simple: hacer que se enamore de ella, descubrir los secretos que Jake oculta tras esa fachada de tipo duro y escribir una novela con él como protagonista que la lance a la fama. Pero Penelope está jugando a un juego muy peligroso…

Llega Kim Jones, la nueva reina de la comedia romántica y erótica

«Extremadamente divertido. Encantadoramente sexy. Realmente fresco. ¡No podía dejar de leer!»

Colleen Hoover, autora best seller

Dedico este libro a todas las mujeres

que están buscando a ese chico.

Y a todas las mujeres que ya

lo han encontrado.

Capítulo 1

Nunca en la vida habría pensado que estaría corriendo por la acera con una bolsa de caca de perro calentita en la mano mientras me pisaban los talones un golden retriever muy lanzado y su dueño, fuera de sí.

La gente de Chicago se toma la mierda demasiado a pecho.

¿Quién demonios tuvo la genial idea de que todo el mundo recogiera el zurullo caliente de un perro? El parque que hay aquí incluso tiene un dispensador de esas bolsitas gratuitas con la imagen de un perro que lleva una bolsita llena de su propia caca en la boca.

En el pueblecito en el que crecí, Mount Olive, en Misisipi, a nadie le importa dónde caga tu perro. Si por casualidad pisas una mierda, restriegas el zapato en la hierba hasta que consigues eliminar la mayor parte. Si entras en una tienda y ves que la gente se pone a olisquear, como si pensara «huele a mierda de perro», la reacción habitual es que todo el mundo compruebe sus zapatos. Entonces, es de buena educación que la víctima diga «soy yo». Y todo el mundo asiente y le indica dónde está la parcela de hierba más cercana.

Sin embargo, ahora mismo me da la sensación de que estoy a miles de kilómetros de casa.

Esquivo un parquímetro y casi arrollo a una mujer que lleva un cochecito.

—¡Lo siento! —Levanto las manos y corro marcha atrás mientras me disculpo. La mujer me fulmina con la mirada y se agacha para bajar la cremallera y comprobar que su bebé está bien. Me siento fatal. Hasta que su chihuahua minúsculo estira el cuello adornado con un pañuelo hacia mí.

«Joder…».

Me cago en Chicago.

Me cago en el perro.

Me cago en la mierda.

Me cago en Luke Duchanan.

Han pasado muchos años desde que hice el ridículo en unos grandes almacenes y tuve que enrolarme en un curso de control de la ira. Sin embargo, aún oigo la vocecita del instructor cada vez que me cabreo.

«A ver, Penelope, la única culpable de que estés en esta situación no es nadie más que tú. Repasemos lo que has hecho para llegar a este punto».

Claro, venga. Repasémoslo.

Luke Duchanan le robó el corazón a mi mejor amiga cuando ella vino a Chicago en un programa de prácticas de verano. Seis meses después, se lo rompió cuando ella lo pilló con la polla metida en el culo de otra. Mi amiga volvió a Misisipi. A mi apartamento. Y he tenido que ver cómo lloraba y gimoteaba y se tragaba todo mi vino durante estas últimas dos semanas.

Así que cuando me contó que Luke tenía fobia a la caca de perro, supe qué debía hacer: llegar al límite de la tarjeta de crédito para volar a Chicago la víspera del peor tormentazo de nieve que ha asolado el estado de Illinois, poner un poco de caca de perro en una bolsita, prenderle fuego en el porche de casa de Luke y grabar cómo intentaba apagarla.

Luego, subo el vídeo, se vuelve viral y le arruino la vida a Luke. Hago que mi mejor amiga, Emily, sonría. Nos vamos a un bar. Se lo explica a un chico que está más bueno que Luke. Echan un polvo en el aparcamiento. Emily supera su mal de amores. Y entonces, se muda a otra parte y me deja vivir en paz, joder ya.

Sencillo, ¿verdad?

Pues no.

¿Por qué?

Porque es complicadísimo encontrar mierda de perro en Chicago, Illinois.

Así, cuando me he acercado al montón de caca, con el brazo metido en seis bolsas de plástico gratuitas, el amo del perro me ha preguntado que qué hacía. Y yo se lo he dicho:

—Mira, hombre, de verdad que necesito la caca del perro, ¿vale?

Pero no creía que me fuera a perseguir por toda la ciudad, y en esas estamos. Y ni de coña se puede decir que nada de esto sea culpa mía.

«Me cago en el control de la ira».

Los ladridos del perro suben de decibelios. Me arriesgo a volver la vista atrás y veo que están cerca. Demasiado. Doblo enseguida la esquina a la izquierda y me meto en una calle todavía más concurrida y llena de coches. El aire abrasador me da de lleno en la cabeza y me acribillan ráfagas de viento ártico tan heladas que de verdad que noto cómo la neumonía se apodera de mis pulmones.

Sin resuello, muerta de frío, con las piernas ardiendo y un dolor en el pecho, tomo una mala decisión. Abro la puerta trasera de una limusina negra y me meto en el asiento del pasajero. En cuanto se cierra la puerta, amo y perro pasan junto al coche. Suelto un suspiro de alivio.

Que dura solo dos segundos.

Estoy en el coche de otra persona.

Todo es de cuero negro lustroso y asientos suaves. Tapicería limpia y ventanas tintadas. Hay una licorera cara llena de un líquido ambarino. La mampara de cristal también está tintada. «¿Estará el conductor al otro lado?». Pues claro.

—¿Señorita Sims? —La voz retumba por los altavoces y me deja petrificada—. El señor Swagger me ha pedido que la lleve de vuelta a su apartamento una vez haya terminado de comprar. ¿Le gustaría volver ya?

¿Señor Swagger? ¿En serio se llama Señor Arrogante?

Clavo los ojos en el interfono. Luego miro a la puerta. Luego al interfono.

—Sí, por favor.

«¿Por qué demonios he dicho eso? ¿Y encima poniendo acento? Si no soy de otro país. No estoy segura ni de dónde era el acento que he puesto. Siempre me lío…».

—De acuerdo, señorita. Enseguida llegaremos.

El coche se incorpora a la carretera y me da un ataque que me dura tres segundos:

«¿Qué acabo de hacer?».

«Soy idiota».

«Qué calentita se está en este coche».

«No me vendría mal beber algo».

A la mierda.

La bolsita de caca de perro está en el suelo y me agacho entre bamboleos en los asientos que tengo enfrente. La licorera pesa y me cuesta agarrarla. Me la meto entre las piernas y tiro con fuerza del corcho. Cuando la succión cede, se me escapa la mano y me doy un manotazo en la cara.

—¡Joder! —Me aclaro la garganta—. ¡Joder! —Repito, intentando poner el mismo acento que antes.

El whisky es tan fuerte que me escuecen los pelillos de la nariz cuando lo olisqueo con ganas. No estoy segura de si es buena o mala idea, pero me sirvo un vaso. O un dedo. Como sea que lo llamen. Me planteo añadirle hielo, sin saber cómo se supone que debería servirse.

«Ojalá hubiera cerveza».

Esta gasolina, que hay quien la llama licor, me quema de pies a cabeza. Pero tiene un sabor agradable y ahumado que perdura en la lengua. Muerta de ganas de dar el siguiente sorbo, me termino el vaso y, cuando se vacía, ya noto una sensación cálida que me invade el cuerpo entero. Y también me siento un poco más segura de las malas decisiones que me han llevado hasta aquí.

A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Voy en un coche. No hay ninguna ley que impida subirse a un coche para escapar de un frío que pela. Si me pillan, pondré una carita triste y les diré que soy pobre.

Y no es mentira.

Soy pobre.

Razón de más por la que he hecho este viaje, aunque nunca lo admitiré ante Emily.

Además de mi plan de búsqueda y captura, espero encontrar mi musa perfecta para escribir al fin esa novela erótica y romántica que hace meses que tengo en la cabeza. La típica novela romántica con un protagonista al que he bautizado como ese chico.

Ya sabes, el típico director ejecutivo, poderoso y muy rico que además es sexy a rabiar. Vive en un ático de lujo. Es sensacional en la cama. Tiene chófer. La polla grande. Es un tanto imbécil, pero en realidad no lo es porque esconde un secreto inconfesable que descubres pasada la mitad de la novela, algo que explica todos sus demonios del pasado y revela por qué es como es y así, se redime por completo y hace que todos los lectores que lo detestaban lo adoren.

El coche se detiene.

—¿Señorita Sims? —Se oye por el interfono—. ¿Le gustaría que la acompañara arriba?

—N… no. No será necesario.

«¿Por qué sigo poniéndole acento?».

—Si no se siente cómoda con el conserje…

—No me importa el conserje. Gracias.

En ese momento, la puerta se abre y me encuentro con una mano enguantada. Acepto la mano que se me ofrece, agarro la bolsita de caca y salgo del coche.

La repentina ráfaga de viento glacial hace que se me salten las lágrimas. Me duelen los dedos y echo un vistazo de reojo al hombre que tengo al lado. Me brinda una sonrisa educada y asiente. Levanto la vista, cada vez más arriba, para contemplar el enorme edificio y lo vuelvo a mirar.

—¿Qué tipo de edificios tienen conserje? —El viento se lleva mi voz cuando el hombre me conduce hasta el vestíbulo. Me detengo al otro lado de la puerta y observo. La nieve y el hielo que hay en mis destrozadas Uggs se están deshaciendo sobre la alfombra oscura mientras asimilo dónde estoy. Con la mandíbula colgando como si fuera idiota, recorro con los ojos la entrada y toda su opulencia.

Los muebles lisos de color crema están colocados en un semicírculo alrededor de una chimenea de piedra gris que se alarga hasta el extremo del alto techo. Las llamas anaranjadas y rojas dentro del hogar bailan y oscilan acompañadas de la tenue música clásica que envuelve la estancia. Me entran ganas de meter las manos y el culo, que los tengo helados, en el fuego, y luego tumbarme despatarrada como un gato sobre la alfombra gruesa que hay delante.

—Por aquí, señorita Sims.

Sigo al hombre por la estancia. Las botas chirrían sobre el suelo de mármol y voy dejando una estela de agua sucia. Giro la cabeza a ambos lados y la levanto para contemplar el techo. Todo es de cristal y dorado, acentuado con toques de amarillo y gris. Desde los jarrones hasta las lámparas colgadas, las esculturas y los cuadros, todo irradia una magnificencia superior a cualquier cosa que una chica de pueblo como yo haya visto nunca.

—Si necesita cualquier cosa, no dude en llamarme. —Alfred (juro que eso es lo que pone en su placa) se detiene delante de una enorme puerta de ascensor. El color sólido y apagado contrasta soberanamente con las demás cuatro puertas de ascensor, que son de cristal con efecto espejo tintado dorado. Cuando el hombre pasa una tarjeta por un lector pequeño y negro que hay junto a la puerta con una gran Á inscrita, aprovecho para mirarme en uno de los espejos.

El cabello rizado y castaño me brota de la cabeza como si llevara ramitas rotas y me cae por los hombros hasta media espalda. Mi chaqueta «impermeable» que sirve para todo en Misisipi no es más que un simple chubasquero en Chicago. Y mis tejanos, que parecían tan modernos, ahora me cuelgan empapados y pesados de la cadera. Están tan estirados y holgados de llevarlos tantas horas que cualquiera pensaría que una nidada de codornices me acaba de salir volando del culo de los pantalones.

Las puertas del ascensor se abren suavemente y Alfred me indica con un gesto que entre. Vuelvo a la realidad.

—Alfred… —Alargo la mano y lo agarro del brazo.

Las comisuras de los labios se contraen en una mueca y abre mucho los ojos.

—Tengo que confesar algo.

Me da unas palmaditas en la mano y su preocupación desaparece y da paso a una sonrisa cálida.

—No diga más. Ya lo sé.

—¿De verdad?

—Por supuesto. Y no se preocupe… señorita Sims. —Se inclina hacia delante y susurra—: Su secreto está a salvo conmigo. —Se yergue y me guiña el ojo—. El señor Swagger no volverá hasta mañana al mediodía. Tiene la casa para usted. Disfrute.

«¿Puede haberse enterado de que no soy la señorita Sims?».

«¿Suele dejar que desconocidos entren en casa de este hombre sin preguntar?».

«¿Qué tipo de persona es este tal Alfred?».

Entro en el ascensor. Las puertas se cierran y sube disparado hasta la cima del edificio a tal velocidad que tengo que apoyarme en la barandilla para no caerme.

Detesto los ascensores. Tiene un no sé qué aterrador estar en un espacio cerrado, colgando sobre el suelo en una caja de metal suspendida en el aire solo mediante cables y poleas… ¿y si se va la luz?

Engancho la nariz a la pared. Cierro los ojos y me agarro fuerte mientras tarareo mi canción favorita para evitar desmayarme. Por fin, se oye el ¡din! informativo y las puertas se abren. Salgo a un vestíbulo pequeño con una mesa decorada con el jarrón más grandioso que he visto en la vida. Hay una puerta de madera maciza con un pomo dorado y brillante detrás de la mesa.

Sin la presión de un chófer ni de un conserje ni de un amo con su perro, tengo tiempo de pararme a pensar en todo este marrón.

Si abro la puerta, podría acabar en prisión. Y aunque sé que la cárcel también es una probabilidad si Luke Duchanan me pilla en su propiedad, la invasión de la propiedad privada no es tan grave como un delito de allanamiento de morada.

Llamo a Emily.

—¿Sí?

Joder. No suena nada bien.

—Hola, Em. ¿Cómo lo llevas?

Sorbe por la nariz varias veces y oigo un ruido que podría ser el de un portátil que se cierra.

—Luke acaba de colgar un foto en la que sale con su nueva putilla en Facebook.

—¿Sí? Bueno, pues es fea.

—No, no lo es.

—¿Quieres que le pegue un puñetazo? ¿Que la vuelva fea?

Emily suspira y se suena los mocos.

—No. Están en una cita. Parece que nuestra broma no va a funcionar. Seguramente estarán fuera toda la noche. —Se le rompe la voz en la última palabra.

—Puedo hacerlo mañana también. —Mi tono esperanzador no ayuda a calmarla. Quiere que lo deje estar. Que vuelva a casa para que podamos beber vino y comer chocolate. Pero no me puedo ir. Mi curiosidad me exige que descubra qué hay al otro lado de la puerta. La investigación me lo pide. Dios Nuestro Señor me lo pide.

Clavo los ojos en el pomo dorado de la puerta. Refulge como la aureola de un ángel.

Este tipo de cosas no ocurren sin un poco de intervención divina. Quizá este es su plan para mí. Quizá el perro estaba en ese parque por una razón. Quizá el amo era un ángel que me ha perseguido hasta llegar al lugar donde yo debía estar. ¿Ese coche? No estaba esperando a la señorita Sims. Me estaba esperando a mí. ¿Alfred? También podría ser un ángel. ¿Y si el señor Swagger es ese chico?

De pronto lo entiendo todo.

He recibido un regalo del cielo.

Se lo explicaría a Emily, pero no lo entendería. Me diría que no puedo seguir dejándome llevar por la imaginación. «¿Por qué la he llamado siquiera?». Está demasiado susceptible como para ser de ayuda.

He tomado una decisión.

—Tengo que colgar, Em. Estoy en mi habitación.

—¿Tienes una habitación? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo?

Pongo los ojos en blanco al oír estas preguntas.

A Emily le gusta ceñirse al plan. Es una de esas personas que usa el calendario. Nunca se desvía de lo que tiene apuntado. Si Jesús se le aparece el mismo jueves que tiene cita en el dentista, no tengo la menor duda de que le dirá que deberá esperarse: «Lo siento, Jesús. No estás apuntado en el calendario».

Yo no tengo calendario. Mis planes cambian en función de las circunstancias. Se supone que tengo que esperar a mi vuelo en un aeropuerto lleno de gente. Pero la Fortuna ha decidido que me quede en un apartamento de lujo. Las circunstancias han cambiado a mi favor y me niego a ignorarlas y negarme esta oportunidad.

—Penelope…

—¿Qué?

—No puedes permitirte una habitación.

—Claro que sí.

—¿Cómo?

—He hecho una llamada y he aumentado el límite de la tarjeta. —Qué mentirosa. Pero la verdad conllevaría preguntas que no quiero responder. Y eso, a su vez, comportaría más mentiras.

—Pero… ¿cómo?

—No cuestiones lo inexplicable, Em. Acéptalo, ¿vale? Tengo que hacer el check-in. Te llamo mañana. Que den por culo a Luke Duchanan.

Se produce una pausa y luego suspira.

—Que den por culo a Luke Duchanan.

Cuelgo.

Coloco la mano en la puerta.

Elevo al cielo una plegaria de agradecimiento, una disculpa por todo lo malo que he hecho y la promesa de no soltar tantas palabrotas en el futuro como muestra de agradecimiento por lo que estoy a punto de recibir.

Entonces, giro el pomo y entro.

—Me cago en la puta.

Capítulo 2

Me gustaría confesar que he mentido.

Pero, de verdad… ¿qué se esperaba Dios?

Acabo de entrar en la mente de millones de lectores. Este sitio es el ático de lujo por antonomasia de todo protagonista rico de cualquier novela romántica. Un espacio diáfano. Ventanales que van del suelo hasta el techo con vistas al centro de Chicago. Suelos de madera noble. Una escalera de espiral con pasamanos de cristal. Una chorrada artística cuelga del techo y estoy bastante segura de que se trata de una manguera antiincendios que alguien ha rociado con pintura dorada.

Tiro la chaqueta al suelo y me saco de una patada las botas y los pantalones. Vestida con nada más que el jersey, me adentro en la estancia. Acaricio la parte posterior del sofá de cuero blanco y recorro con los dedos la mesa de caoba que hay al lado. Poso la mano sobre el cristal curvo que se extiende a lo largo y ancho de la pared. Está templado. Y no frío, como había imaginado.

Las vistas.

Madre mía, qué vistas.

Las luces parpadean y resplandecen sobre el telón de fondo de un cielo negro y despejado. Los edificios de distintas alturas iluminados con toda una gama de colores descollan sobre las calles, punteadas con las luces de los coches que circulan. Es casi abrumador. La idea de levantarse con estas vistas por la mañana y ver cómo el sol despunta por detrás de los edificios es…

«Vale tanto la pena ir a la cárcel por esto».

Si el resto de la casa es tan maravilloso como las vistas, quizá me tendré que quedar hasta que el señor Swagger vuelva. Entonces, haré que se enamore de mí. No debería llevar mucho tiempo. Soy un partidazo.

Tiro la bolsita de caca en la barra y abro la enorme nevera de acero inoxidable. Está llena de productos que solo se pueden comprar en una tienda de esas de alimentos orgánicos e integrales.

Con las dos puertas abiertas de par en par, tomo una fotografía. Las cierro y saco más fotos de la cocina y del arte que la decora en todo su esplendor. Luego, le hago una foto a las vistas. Al salón. A la larga mesa de comedor de cristal.

—Así me gusta. —Me dejo caer sobre una rodilla para tomarla desde otro ángulo—. Así, perfecto. Sonríele al pajarito.

A la derecha de la cocina hay un cuartito de baño que podría estar un poco más elaborado, la verdad, pero no está nada mal. Otra puerta del salón conduce a un despacho. Reconozco el olor de las especias y el toque de eucalipto. El señor Swagger fuma cigarros.

Me imagino a ese chico sentado ante el escritorio, desnudo, con un cigarro en la mano y una sonrisa y el deseo me invade. Me entran ganas de follarme su silla y restregar la vagina por las paredes para marcar el territorio.

«Tranquilízate, pervertida».

Dejo que mis ojos se paseen por los altos estantes repletos de libros que hay a ambos lados de la puerta. El escritorio de madera, inmenso, se alza en el extremo opuesto de la habitación, mirando a la entrada. Me siento en la silla voluminosa de cuero. Doy vueltas hasta que me mareo y luego inspecciono todos los cajones. Están cerrados a cal y canto.

No hay ordenador. No hay artículos de papelería. No hay bolígrafos personalizados. Alzo la piedra grande y gris que hay en una esquina del escritorio y que supongo que es un pisapapeles. Toco la lámpara y se enciende. La vuelvo a tocar y aumenta de intensidad. Al cabo de otros seis toques empieza a atenuarse. Entonces, tengo que tocarla ocho veces más para que la maldita lámpara se apague. El único otro objeto presente en el escritorio es un teléfono elegante y negro sin cable que debe de haber salido del futuro.

Hago una foto.

En la planta de arriba, hay una habitación para invitados con más mierdas decorativas de esas. Ruedo por la cama, en la que seguramente no ha dormido nadie, y, al hacerlo, se desordenan las almohadas. Me doy un golpe en el codo con la mesita de noche de color gris claro que hace juego con el resto de los muebles de la estancia. Duele que te cagas.

Acaricio las cortinas blancas y suaves que cubren la pared opuesta a la cama. Esconden otras vistas del centro de la ciudad. Es otra parte, pero siguen siendo tan bonitas como las del salón.

De nuevo en el vestíbulo, paso por delante de una puerta más grande que las demás y que tiene un pequeño teclado numérico justo al lado. Suelto un chillido cuando trato de abrirla y resulta estar cerrada.

«Madre mía…».

Es una habitación del placer.

Lo sé.

Estará llena de todo tipo de elementos de tortura y bancos de azotes. Las paredes serán de color rojo. Habrá grilletes, cruces y pinzas para pezones. ¡Madre mía!

Me dirijo hacia la última puerta y por poco me meo encima. Es la habitación principal. O la suite. Es el arquetipo del dormitorio de un director ejecutivo. Cama de matrimonio extragrande. Con tonos azul marino, plata y madera. Más vistas. Una silla descomunal y un otomano donde ese chico se sienta a leer el periódico. Donde se pone los zapatos. O donde cuida de una sumisa después de haberla azotado hasta la saciedad.

Hay un vestidor lleno de trajes de ejecutivo. Los olisqueo. Hay cajones de corbatas y relojes y calcetines doblados y botones blancos de camisa y calzoncillos bóxer. Lo toco todo. Hay zapatos en los que me veo reflejada. Los pringo al acariciarlos.

—Una mezcla entre Ray Donovan y Christian Grey.

Me saco un selfie con todas esas cosas molonas de fondo. La subiré más tarde a Instagram.

#adivinaddóndeestoy

El cuarto de baño principal es de otro mundo. No podía faltar una ducha en la que cabrían tranquilamente veinte personas. Además, hay un jacuzzi descomunal. Un calentador de toallas. Vanidad al cuadrado. Un armario para toallas y sábanas que es lo suficientemente grande como para dormir dentro. Pero nunca se habla del retrete.

Nunca.

¿Y este retrete?

Es un retrete digno de un rey.

No solo está colocado a la altura perfecta, sino que se alza en un rinconcito con una puertecita para darle más privacidad. Hay un revistero. El portarrollos más alucinante que he visto en la vida. Y si cierras la puerta, hay un televisor detrás.

Un televisor.

«Un televisor, joder».

En el cuarto de baño.

«En el puñetero cuarto de baño».

Me paso las siguientes dos horas de mi vida en el cuarto de baño. Primero, en ese retrete tan maravilloso que viene equipado con un chorrito de cortesía. Luego, en la ducha. Y después, me doy un buen baño caliente en el jacuzzi.

De vez en cuando, los nervios se apoderan de mí y la realidad se abre paso en mi cabeza con preguntas estúpidas:

¿Y si aparece la señorita Sims de verdad?

¿Y si el señor Swagger regresa antes de tiempo?

Con cada preocupación encuentro algo nuevo que me distraiga. Como el botón que hay a un lado del jacuzzi y que enciende una pantalla táctil que me permite controlar la temperatura del agua, la luz, la música y el ritmo de los chorros.

Me dejo llevar por la música melodiosa e instrumental y los chorros me calman de forma que casi me duermo, hasta que estoy arrugada como una pasa. Entonces, salgo. Pongo un poco de Maroon 5. Agarro una toalla del calentador. Casi me muero de un ataque al corazón. Me estiro en el suelo del pasillo para tranquilizarme porque las baldosas del baño tienen calefacción incorporada. Y luego, me paseo desnuda por el vestidor y elijo una de las camisas blancas con cuello abotonado que son mil por cien de algodón y parece que vaya vestida con una nube.

Suena «Sugar»: ¡me encanta esta canción!

Salto en la cama como si de un trampolín se tratara. Me dejo caer sobre la espalda y miro al techo. Me pregunto si esto es lo que haría la señorita Sims. Es evidente que no vive aquí. O, si vive aquí, no se viste aquí. A no ser que su habitación sea la que está cerrada a cal y canto. ¿Y si regresa?

«No sigas por ahí».

«No va a aparecer por aquí».

«Son los designios del Señor».

«Dios no dejará que regrese aquí».

Pero ¿y si el señor Swagger no es el señor Swagger cuyos hijos quiero tener? Podría rozar los noventa años. Estar chaladísimo. Podría oler a naftalina, algo que dudo mucho, puesto que su ropa desprende el mejor olor a limpio que haya olido jamás, con un toque de esa colonia que no puedes comprarte en unos grandes almacenes cualquiera.

«No es un viejo».

«Es imposible».

«Son los designios del Señor».

Confío en Dios. De verdad, confío en Él. Pero de todos modos, inspecciono el apartamento en busca de una foto del señor Swagger. Solo para asegurarme. Después de rebuscar en todos los cajones y mirar en todas las habitaciones menos en la que está cerrada, acabo con las manos vacías.

En el despacho, uso el teléfono y pulso el botón etiquetado como «Conserje» y Alfred descuelga al segundo tono.

—¿En qué puedo ayudarla, señorita Sims?

—¿Tenéis algún restaurante aquí que esté abierto?

—No, señorita. No disponemos de restaurante en el edificio. Pero le puedo indicar alguno que esté en esta zona, faltaría más.

—Vaya, no tengo muchas ganas de salir. Y parece que los únicos restaurantes de esta zona de la ciudad son muy caros… —«¿Qué clase de edificio tiene conserje pero no un restaurante?».

Me echo el pelo tras el hombro. «Qué cutres».

—En ese sentido no debe preocuparse, señorita Sims. Le puedo asegurar que no hay ni un solo restaurante en la ciudad en el que no pueda pedir para llevar. Puede pedir lo que quiera.

Madre mía. El señor Swagger está muy bien conectado. Lo que significa que yo, como invitada suya, también.

—¿Puedo sugerirle Alinea? Ofrecen el mejor salmón y terrina de todo Chicago.

«¿Qué cojones es una terrina?».

—Eh… Bueno, es que ya lo he comido en el almuerzo. ¿Conoces algún sitio donde ofrezcan buena pizza?

—Por supuesto, señorita Sims. —Oigo cómo sonríe—. Dígame qué tipo de pizza prefiere y le diré cuál es la mejor.

—Vale, es que me encanta la de pepperoni con mucho mucho queso. Y mucho mucho pepperoni. Ah, y Dr. Pepper.

—Perfecto, señorita. Enseguida lo encargo y la llamo antes de subírselo.

Cuelgo el teléfono, me doy una vuelta en la silla, voy a trompicones hasta el salón y me acurruco en el sofá con la enorme manta suave y esponjosa que está tendida sobre el otomano. Ahora lo mejor sería ver una película de terror. Pero soy incapaz de descubrir cómo demonios se enciende el televisor. Todavía estoy peleándome con el dichoso aparato cuando Alfred llega con mi pizza.

Él enciende el televisor, me enseña cómo atenuar las luces e incluso se ofrece a traerme un vaso de la cocina para que me tome la bebida. Después, se marcha con la frase habitual de que lo llame si necesito cualquier cosa.

«Joder, con Alfred… Qué majo es».

Si algún día me decido a escribir una de esas novelas de juegos de rol con el típico hombre atractivo y mayor que hace de «papi» de la chavala de veinte años, lo usaré como inspiración.

Tan solo tardo una hora en comprender que no es buena idea mirar una película de terror en un ático que tiene ventanales que ocupan toda la pared sin persianas ni cortinas.

Cada pocos minutos, vuelvo la vista atrás y me da un miniataque al imaginar que la zorra espeluznante de la película me devuelve la mirada. Entonces, me doy cuenta de que solo se trata de mi reflejo, no de un esperpento a quien le vendría bien una ducha y una buena mascarilla para el pelo.

Me repantigo en el sofá, que parece salido de la nave estelar Enterprise de Star Trek, pero que en realidad es cómodo. Dejo la pierna colgando por un lado y me subo la manta hasta la barbilla: estoy preparada para taparme los ojos a la próxima que algo o alguien aparezca de golpe en un pasillo oscuro de la película.

Estoy totalmente preparada para que me haga cagarme en las bragas. Pero no estoy nada preparada para oír la voz que oigo al otro lado de la puerta ni el suave ruidito seco de la cerradura cuando esta se abre.

¿Sabes ese momento en que eres presa del pánico? ¿Cuando se te hace un nudo en el estómago y se te para el corazón y oyes un leve silbido en el oído porque te estás matando para descubrir qué es el ruido que te ha aterrorizado?

Pues así estoy.

«Pero ¿qué…?».

No puedo tener más miedo del que tengo ahora mismo. Quizá por eso, mi cerebro activa el modo supervivencia y se centra en otra cosa que no sea mi miedo: la grave voz de tenor que retumba a mi alrededor. Entonces, se enciende una luz que me deja ciega unos segundos y después de pestañear del susto, mi cerebro empieza a comprender a quién pertenece la voz.

Y joder, madre de Dios.

Es él.

Es ese chico.

Capítulo 3

Te podría decir que solo de verlo se me han puesto los pezones duros.

Se me han contraído los muslos.

El corazón se me ha partido.

Y ahí abajo estoy empapada.

Sin embargo, no hay ninguna necesidad.

Porque en cuanto ves a este hombre, te pasa lo mismo seguro.

«Ahora es cuando suena una música de retirada». Quizá algo de The Weekend. O la banda sonora de Tiburón.

Y aquí, con un metro ochenta y ocho centímetros, ciento cuatro kilos, vestido con traje de Armani y una mirada que me mataría si fuera letal, tenemos a…

«Mierda».

—¿Eres el señor Swagger?

Se pone las manos en las caderas.

—Sí. Soy Jake Swagger. ¿Quién cojones eres tú? ¿Y qué demonios haces en mi casa?

—Un momentito. —Levanto el dedo y me dejo caer de nuevo en el sofá, sin aliento.

«Jake, Jake Swagger».

Más sexy ya no puede ser.

—¿Perdona? —«La madre, si es que es incluso más sexy cuando está confundido».

—Solo… Solo necesito un momentito para la cabeza. Es algo que hacemos los escritores. No lo entenderías.

Hago caso omiso de su incredulidad. Paso por alto su enfado. Ignoro toda lógica. ¿Cómo no lo iba a hacer en un momento así?

Ante mí se alza un hombre con el pelo despeinado y del color del carbón. Ya sabes, de ese tipo de pelo por el que se pasa la mano. El tipo de pelo que agarras con fuerza cuando él te chupa ahí abajo.

Sus mandíbulas tienen todas esas características para las que los escritores usan expresiones como marcadas, fuertes, cuadradas, salpicadas de pelos como si llevara una barba de tres días, para describirlas.

Tiene los mismos labios que Tom Hardy.

Tiene una nariz indescriptible porque ¿cómo diantres se describe una nariz sexy?

¿Y esos ojos? Azules como el océano, tal vez. No los veo bien. Y los tiene entrecerrados debido a… ¿La curiosidad? ¿El deseo? Seguramente sea la ira…

Bajo los ojos. Me fijo en el hoyuelo que tiene en la barbilla. Sigo por la nuez, que sobresale levemente cuando traga. Sigo por el poco pecho que queda al descubierto en la abertura del cuello de la camisa blanca.

El traje oscuro le abraza los largos brazos. Resigo con los ojos sus hombros hasta las muñecas. «Qué cabrón, lleva gemelos». Y un cinturón. Por encima, se adivina una barriga plana y musculosa. Por debajo, se adivina un buen paquete.

Tiene las piernas largas.

Los muslos definidos.

Las zapatos brillantes.

Te lo puedes imaginar. Pero, por si acaso, te diré que Jake Swagger está buenísimo de cojones.

Y cabreado de lo lindo.

—¿Quién coño eres?

Me saco la tontería de encima y me pongo de pie enseguida. La caja de pizza a medias me resbala del regazo y cae al suelo boca arriba, junto a las servilletas sucias y la botella de dos litros de Dr. Pepper.

Estoy de pie ante él y un escalofrío de miedo ante la ira silenciosa que irradia me recorre la columna. Quiero desaparecer dentro de mi cerebro de escritora. Salir corriendo de la realidad y construir el mundo de ficción perfecto en el que se convierte en ese chico y yo, en la protagonista de su vida. Pero es imposible escapar de su escrutinio.

Vestida solo con su camisa, puede verme las piernas enteras. La clavícula. La parte superior de los pechos. Y Jake Swagger no se limita a pasar los ojos por encima de mi cuerpo. Repasa con fruición cada centímetro de piel desnuda. Puede que esté enfadado, pero no hay ninguna duda de que es un hombre a quien le gusta lo que ve.

Como debería ser.

Me he estado matando en el gimnasio. Ya era hora que alguien lo apreciara. ¿Y quién mejor para hacerlo que ese chico?

Centra su atención en mi rostro.

—¿Te conozco? —Trata de evocarme en algún recuerdo. Como si me hubiera visto antes. «Solo puede haber una explicación razonable».

—Quizá me conoces de Para siempre tuya. Es un libro que escribí hace años. Se podría decir que soy una autora conocida. A ver, no he escrito nada desde hace un tiempo, pero todavía tengo fans y un montón de seguidores en las redes sociales. Y grabé un podcast también. Allá por 2014.

—No, no te conozco. ¿Llevas mi camisa?

Miro con una mueca la salsa de pizza que mancha su camisa. Me chupo el dedo y restriego la mancha. «Me cago en la película de terror, que me ha hecho tirarlo todo».

Mientras estoy frotando, ese chico gira sobre los talones y desaparece por las escaleras sin mediar palabra.

Miro a la puerta principal, que está abierta de par en par. Sería el momento perfecto para salir corriendo. Pero, en realidad, me muero por olerlo y ver si puedo descubrir a qué huele. Mi investigación ya ha llegado hasta aquí. No tiene sentido abandonar ahora. Además, si realmente es ese chico, le daré lástima y nos enamoraremos perdidamente antes de que pueda enterarse de todo lo que he hecho.

He doblado la manta y la estoy colocando sobre el respaldo del sofá cuando baja las escaleras.

—¿Has revisado mi casa entera?

—¿Qué? —Suelto una risa por la nariz, algo que siempre hago cuando necesito ganar tiempo para pensar una respuesta—. Em… No. —Me enrollo los dedos con el dobladillo de la camisa y evito mirarlo a los ojos—. A ver, quiero decir, no mucho. Una cosa… —Inclino la cabeza y me encuentro con su mirada—. ¿Qué hay detrás de esa puerta cerrada? ¿Eres un dominante?

No lo admite, pero cuando se pone derecho y deja caer las manos de las caderas para apretarlas en un puño a ambos lados del cuerpo, lo sé.

Y me muero de la excitación.

—¿Cómo has entrado en mi casa? —No es una pregunta. Lo dice de un modo con el que me informa de que me estrangularía hasta matarme si no se lo digo.

—Bueno, todo ha empezado cuando me he metido sin querer en el coche equivocado.

—¡Me cago en la puta!

Explota y me quedo quieta en silencio mientras él saca el móvil. Se pone a chillarle a alguien que suba ahora mismo, cuelga y llama a otra persona. Debe de saltarle el contestador, porque le dice que lo llame.

Se mete el teléfono en el bolsillo y entonces se fija en la bolsita.

La que he dejado en la barra.

Va a agarrarla.

—Yo de ti no…

Me lanza una mirada que dice «cállate la boca». Creo que tiene los ojos más bien gris oscuro. O verdes. Debería acercarme más. O mantener las distancias, puesto que ahora mismo está agarrando la bolsita.

Y se la acerca a la cara.

La huele…

—¿Es…?

—Es caca de perro.

Suelta la bolsita como si fuera veneno. Recobra la compostura, se aclara la garganta y se limpia las manos en un paño que saca de un cajón.

—¿Hay alguna razón por la que tengas una bolsa de mierda de perro en mi barra? ¿La barra donde como, joder?

—Uau —suspiro mientras sacudo la cabeza, maravillada—. Tienes una voz preciosa, de verdad. Muy controlada y grave. Deberías ser locutor.

—¿Por qué cojones has puesto una bolsa de mierda en mi barra? ¿Estás mal de la cabeza o qué?

«Pues vaya con el control».

—Eh, chaval. —Levanto las manos—. Solo es caca de perro. No tienes que ser tan imbécil. Hay quien recorrería todo Chicago en plena tormenta de nieve por esa misma bolsa de caca de perro.

Puede que vuelva a explotar.

¿Sabes cómo en las novelas románticas la protagonista siempre «sabe» que el protagonista nunca le haría daño? ¿Como si pudiera percibirlo o algo parecido? Pues lo estoy buscando en este hombre. Y no estoy nada segura de que lo perciba.

La puerta se abre y los dos nos volvemos para descubrir a un hombre de mediana edad con un traje y un sombrero como los que llevan los chóferes de limusina.

—¿Quería verme, señor Swagger?

«Señor Arrogante». De verdad que el nombre le viene que ni pintado.

Extiende un dedo largo, con la uña arreglada y posiblemente muy diestro, y me señala.

—Ross, ¿quién demonios es esta?

Ross me mira y vuelve a mirar al señor Swagger.

—¿La señorita Sims, señor?

—¿De veras crees que esta «pueblerina cateta, palurda y provinciana» podría ser la señorita Sims? No se parece a la señorita Sims. No habla como la señorita Sims.

Me ofendería su intento de sonar como una pueblerina cateta, palurda y provinciana si no hiciera tanta gracia. O si no me sintiera obligada a defender a Ross, quien ahora sé que es el chófer.

—No me ha visto. Y le he hablado con acento. —Ambos me miran—. Bueno, a ver, las probabilidades de haber acertado su acento son ínfimas. Y ni siquiera soy buena imitando acentos. No sé ni cuál he puesto. Por cierto, ¿quién es esa tal señorita Sims? Quiero decir, ¿no tiene otro nombre?

Me miran como si yo fuera la chiflada cuando Alfred entra en la estancia.

—Señor Swagger, le aseguro que se trata de un terrible malentendido. —Alfred me fulmina con la mirada. La decepción que veo reflejada en sus ojos me hace sentir culpable de verdad por primera vez desde que he llegado aquí—. Nunca he visto a la señorita Sims. —«Pero ¿qué puñetas? ¿En serio nadie sabe cómo es esa mujer?»—. Cuando el coche ha llegado, he supuesto que la señorita que había dentro era ella. Y ha tratado de…

—He tratado de convencerlo para que me diera la llave, pero no lo ha hecho —tercio. Si mis suposiciones sobre que Jake es ese chico son correctas, también es el típico imbécil que va a despedir a Alfred. Claro que lo volverá a contratar cuando descubra que se ha equivocado y que Alfred solo ha hecho su trabajo. Pero no quiero que este señor mayor se quede sin trabajo hasta que Jake entre en razón.

—Fuera de mi casa. Ahora mismo.

Los hombres me dirigen una mirada fría. Parecen enfadados. Conmigo. Con la persona que les acaba de salvar el culo.

Yo también me tendría que ir. Pero necesito la bolsita de caca que reposa a los pies de Jake. Avanzo para agarrarla y me hace parar en seco levantando un dedo.

—Tú no. Tú no te vas hasta que no sepa exactamente qué ha ocurrido.

—Vale, pero primero tienes que dejar de hablar en este tono. De verdad, es que…

—Que te expliques —me espeta.

Su tono me intimida.

—¡De acuerdo! Vale… Bueno, pues mi mejor amiga estaba haciendo unas prácticas aquí. Conoció a un chico y salieron juntos durante todo el verano y cuando se acabaron las prácticas, ella volvió a casa, pero mantuvieron la relación a distancia. Pero todos sabemos que eso nunca sale bien. —Hago una pausa para que asienta o algo. Sin embargo, se muestra impertérrito.

Me aclaro la garganta.

—Vino a verle y descubrió que la estaba engañando con una chavala que él había tenido en Chicago durante toda la relación. Así que como soy muy buena amiga, he venido a vengarme de su pobre corazón roto.

Señalo la bolsita que hay en el suelo.

—He robado esta caca de perro para poder prenderle fuego delante de su casa. Porque, verás, resulta que él tiene una fobia muy rara, a la caca de perros. Sea como sea, el perro y su amo me han perseguido por toda la ciudad. Y cuando he torcido la esquina y he visto el coche ahí aparcado, esperando, me he metido dentro para esconderme. Estaba a punto de bajar, pero entonces Ross le ha ofrecido a la misteriosa señorita Sims que nadie ha visto traerla hasta aquí y he aceptado, porque necesitaba alejarme de ese tipo chiflado y de su perro tanto como pudiera.

»Cuando he llegado aquí, me iba a marchar. Pero es que justo estoy escribiendo un libro sobre un ejecutivo millonario que tiene un apartamento como este. Me está costando mucho encontrar la inspiración y… ¡Es que mira qué casa! ¿Has visto qué ventanales?

Señalo los ventanales y Jake Swagger se limita a observarme con esa mirada, ya sabes cuál.

—Eh, vale, bueno, sí, claro que los has visto. Bueno, ¿puedes culparme por quedarme aquí para investigar? Creo que no. Sobre todo porque me iba a marchar antes de que volvieras, que se suponía que tenía que ser mañana al mediodía. Pero has vuelto antes de tiempo. Así que me temo que si todo esto es culpa de alguien, es tuya, señor Swagger.

Me mira de hito en hito. Un tanto atónito, creo. No soy buena interpretando las reacciones de la gente. Pero le tiembla la mandíbula. Y tiene el cuello rojo. Le ha aparecido una venita en la frente, justo encima del ojo derecho.

Vale. Quizá no está sorprendido. Quizá está furioso.

—Vete.

¿No es extraño que tenga una voz tan tranquila cuando está temblando literalmente de la rabia?

O del deseo.

No, qué va. Es rabia.

—¿Sabes? No me importaría quedarme a cenar —me ofrezco, aunque son las tres de la madrugada.

Se pone rígido. Me mira boquiabierto, como si estuviera loca. No lo estoy, de verdad. Solo soy oportunista. Hablando de oportunidades, he conseguido acercarme unos pasos a él con la esperanza de descubrir de qué color tiene los ojos. Ahora que estoy a un metro o así, veo que sus ojos son de un gris verde azulado.

—Tienes suerte de que no llame a la policía.

Escucho en silencio cómo se pone a despotricar mientras inspiro profundamente para olerlo. En las novelas parece tan fácil. Es mentira. A poco más de medio metro, no huelo nada.

Doy un paso más. Él se aleja otro.

—¿Qué haces?

—Me encantaría decírtelo, pero casi que mejor que no. Estoy segura de que te pondrías como loco, porque eres ese chico, ¿sabes?

—¿Ese chico?

—¡Sí, hombre, ese chico! —Lo señalo. Él en todo su esplendor. Justo como lo describen en los libros. E intimida que te cagas. Incluso tiene el pelo como toca. La postura. La altura. La anchura. La amplitud de la espalda. Es tan perfecto. Como si acabara de salir de una de esas…

—Sal de mi casa. Y asegúrate de que no te vuelva a ver jamás.

Regreso a la realidad con ese gruñido enfadado y asiento rápidamente.

—Lo entiendo, de verdad. ¿Y si te doy un abrazo? —«Así seguro que lo huelo», ¿sabes? Para mi investigación. Quizá sea la única oportunidad que tengo.

Con los brazos abiertos, doy otro paso hacia adelante. Él retrocede otro.

—¡Que salgas de mi casa, joder! —«¡Pero qué genio!».

—Por Dios. Vale. —«Y cómo me pone. Puaj. ¿Por qué me gustan los tipos difíciles?».

—¡Y llévate tu caca de perro!

—¡Eso hago! —Le dirijo una mirada asesina y agarro la bolsa de caca de perro.

Me alejo pisando fuerte. Descalza. Medio desnuda. Cachonda…

Mi mala cara se convierte en una mueca. Abro los ojos, hago que me tiemble el labio y le ofrezco mi mejor cara de pena.

—¿Señor Swagger? —«Uau. Incluso me tiembla la voz. Pero qué buena soy…»—. ¿Le importa si uso su secadora? Se me han mojado los tejanos y…

Se acerca a mí con una intención clara. «¿Matarme?». Me niego a arriesgar la vida por olerlo, así que salto por encima del sofá y salgo corriendo hacia la puerta sin olvidarme de recoger mi ropa con las prisas.

Durante unos segundos, incluso me planteo fingir que me caigo solo para ver si me ayudaría a levantarme. Lo descarto en cuanto me tiene a su alcance.

—¡Espera! ¡El móvil! —grito, antes de que cierre de un portazo.

Él agarra mi móvil de la mesa a toda velocidad y me lo tira. Manoseo con torpeza las botas y la chaqueta y me lanzo para alcanzar el cacharro. Lo atrapo al vuelo porque soy una ninja, pero eso no quita que me cabree.

—¡De verdad que eres un imbécil!

Cierra de un portazo sin molestarse siquiera en mirarme a los ojos porque está concentrado en su móvil. Lanzo las botas contra la puerta y me invade cierta satisfacción al ver el barro seco que se esparce por doquier con el golpe.

Observo la puerta mientras me pongo los tejanos mojados como puedo y me calzo las botas húmedas. Solo debería llevarme unos segundos, pero lo alargo. Una parte de mí espera que abra la puerta para ver si aún sigo aquí. Incluso aunque lo haga para pegarme gritos, no me importaría volver a ver su rostro una última vez antes de irme. Tal vez incluso podría sacarle una foto.

La puerta no se abre en ningún momento. Decepcionada, pero sin sorprenderme, me meto en el ascensor y acerco la nariz a la esquina. Trato de no pensar demasiado en lo que pasaría si los frenos de este trasto fallaran y me centro en lo afortunada que soy.

No ha llamado a la policía.

Ha dejado que me vaya.

¿Qué habría pasado si yo hubiese vuelto a casa y me hubiese encontrado con alguien en mi apartamento? Me habría dado un ataque. A menos, claro está, que el intruso fuera alguien con el aspecto de Jake Swagger. Entonces, lo habría obligado a acostarse conmigo a cambio de no llamar a la policía.

En el momento en que salgo como puedo de esa trampa mortal, me recibe un Alfred que todavía está cabreado. Me mira con desdén y tengo que morderme la mejilla para no decirle lo feo que es.

—El señor Swagger quiere que abandone el edificio enseguida. Así que en vez de esperar un taxi, ha ordenado a Ross que la lleve a su hotel.

El enfado de Alfred me hace sentir como una mierda. Podría haber perdido el trabajo por mi culpa. Todavía podría sufrir las consecuencias de algo que he hecho yo.

—Lo siento mucho, Alfred. De verdad. No quería causarle problemas a nadie.

Se le ablanda la mirada un poquitín. No demasiado, pero algo es algo. Asiente una vez y gira sobre los talones. Lo sigo hasta el vestíbulo. Al otro lado del cristal que se extiende por la fachada del edificio, todo es de color blanco. La nieve sigue cayendo en diagonal y a montones.

«Vaya, así que esto es una tormenta de nieve».

Cualquier otra mujer quizá se pondría a llorar si estuviera en mi situación.

Pero yo no lloro.

Nunca.

¿Estoy desanimada? ¿Me siento un tanto derrotada?

Sí.

Pero se necesita mucho más que un montón de nieve y un imbécil buenorro para hacerme llorar.

Alfred me mira por encima del hombro. Su desaprobación es patente. Desaparece por una puerta y regresa con un sombrero y una chaqueta.

—No es la última moda, pero es mejor que lo que tiene.

Acepto las prendas que me ofrece sin mirarlas mientras él descuelga el teléfono que hay junto al estrado.

—¿Cómo se llama su hotel?

—No tengo hotel. Mi avión despega en tres horas.

Asiente.

—Ross, ¿te importaría llevar a… la señorita al aeropuerto, por favor? Sí. De acuerdo. Gracias.

—No voy a ir al aeropuerto, Alfred.

De nuevo, me mira con aire de desaprobación. Pero su enfado se ha disipado.

—¿No? Pues no le queda mucho tiempo para hacer otras cosas.

—Me da igual. Vine a Chicago por algo y es lo que pienso hacer.

—¿De verdad? ¿A qué vino?

Levanto la bolsita que llevo en la mano.

—A prenderle fuego a la caca.