Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fundación para la Cultura Urbana

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

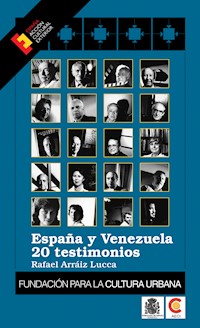

Este volumen recoge la visión de Venezuela de veinte grandes españoles, que han hecho de este país su nueva patria, tanto que algunos se reconocen más como venezolanos que como españoles. Venezuela ha sido para ellos una tierra de acogida, de oportunidades renovadas, de esperanzas nuevas para superar ilusiones perdidas o saciar su afán de nuevas experiencias (pues muchos no vinieron con el exilio). Aquí fueron recibidos con los brazos abiertos y pudieron desarrollar sus aptitudes y su creatividad, triunfando cada uno de ellos en su campo y dejando aquí sus mejores frutos, incluyendo su familia. Este libro es por tanto un homenaje a estos españoles de origen y venezolanos de adopción, y también a Venezuela como país hospitalario e integrador.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 310

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Presidente vitalicio: Rafael Cadenas

Presidente ejecutivo: Elías Pino Iturrieta

Junta directiva

Herman Sifontes Tovar

Gabriel Osío Zamora

Miguel Osío Zamora

Ernesto Rangel Aguilera

Juan Carlos Carvallo

Jesús Quintero Yamín

Twitter: @culturaurbana

Instagram: @culturaurbanaoficial_

Facebook: Fundación para la Cultura Urbana

España y Venezuela: 20 testimonios.

© 2004 Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana

© 2021 Fundación para la Cultura Urbana

ISBN edición impresa: 978-980-6553-10-1

ISBN edición digital: 978-84-124858-2-0

Producción editorial: Diajanida Hernández

Fotografías: Ricar-2

Foto de Soledad Bravo: Antonio Sánchez García

Diseño de portada: John Lange

Diseño de colección: ProduGráfica

Número 18

España y Venezuela:

20 testimonios

Rafael Arráiz Lucca

Pedro Grases, José Antonio Rial, Ernesto de Oteyza, Joaquín Soler Serrano, María Teresa Torras, Atanasio Alegre, Juan Carlos Rey, Luis Ugalde, s.j., Jesús Orbegozo, S.J., Alberto Grau, Rafael Del Naranco, Mercedes Sedano, Carlos Gómez de Llarena, María Ramírez Ribes, Andrés Castañón, Marcelino Bisbal, Soledad Bravo, Ana María Olalde, Adrián Pujol, Javier Vidal

Índice

Presentación

Rafael Arráiz Lucca

Prólogo

El humanista

A Pedro Grases se le arremolinan los recuerdos

El dramaturgo

José Antonio Rial: He sido, fundamentalmente, un antifascista

El empresario

Ernesto de Oteyza: Cuando el azar se convierte en fortuna

El hombre TV

Joaquín Soler Serrano: el entrevistador entrevistado

La escultora

María Teresa Torras y el arte como destino simultáneo

El escritor

Atanasio Alegre: De los ámbitos conventuales a las aulas y la libertad

El politólogo

Juan Carlos Rey y el rigor de la ciencia política

El rector

Luis Ugalde, S.J.: Soy venezolano, con mi identidad de vasco, pero soy venezolano

El jesuita

Jesús Orbegozo y los caminos de la Fe y la Alegría

El músico

Alberto Grau y la música como único destino

El periodista

Rafael Del Naranco: un asturiano que vino por seis meses y lleva más de treinta años

La filóloga

Mercedes Sedano y el amor por la lengua española

El arquitecto

Carlos Gómez de Llarena: La apasionada caraqueñidad de un arquitecto español

La investigadora

María Ramírez Ribes: Uno tiene que reconciliarse con lo que uno es, para llegar a ser alguien en el mundo

El psiquiatra

Andrés Castañón: El policulturalismo de Venezuela me ayudó mucho

El comunicólogo

Marcelino Bisbal: Un hijo de las puertas abiertas de Venezuela

La cantante

Soledad Bravo y la espina de España en el corazón

La pintora

Ana María Olalde: Soy de aquí sin ser de aquí, pero tampoco me siento totalmente de allá

El pintor

Adrián Pujol: Hay un paisaje en la mente de cada ser humano

El hombre de teatro

Javier Vidal con el «corazón partío»

Presentación

Después de España en la escritura venezolana, este nuevo libro de Rafael Arráiz y de la Fundación para la Cultura Urbana aporta un interesante complemento. Si España en la escritura venezolana se centraba en cómo han visto España los grandes intelectuales venezolanos, España-Venezuela: veinte testimonios pasa a la visión de Venezuela de veinte grandes españoles, que han hecho de este país su nueva patria, tanto que algunos se reconocen más como venezolanos que como españoles. Venezuela ha sido para ellos una tierra de acogida, de oportunidades renovadas, de esperanzas nuevas para superar ilusiones perdidas o saciar su afán de nuevas experiencias (pues muchos no vinieron con el exilio). Aquí fueron recibidos con los brazos abiertos y pudieron desarrollar sus aptitudes y su creatividad, triunfando cada uno de ellos en su campo y dejando aquí sus mejores frutos, incluyendo su familia. Este libro es por tanto un homenaje a estos españoles de origen y venezolanos de adopción, y también a Venezuela como país hospitalario e integrador.

Efectivamente, la edición de este libro de entrevistas y recuperación de la memoria por la Fundación para la Cultura Urbana y la Embajada de España es sin duda un homenaje a Venezuela como generosa y fructífera tierra de acogida. Como decía otro español adoptado por Venezuela, el filósofo Juan David García Bacca1, “ Venezuela es como una gran olla y sus componentes son las influencias recibidas” . Efectivamente, Venezuela es claramente uno de los países iberoamericanos que más inmigrantes ha recibido, llegando éstos a representar el 7,4% de la población venezolana en 1981. Esta inmigración tiene causas tanto internas como externas. Tiene causas internas porque ha sido una inmigración buscada, es decir, alentada por el propio Gobierno venezolano. Recordemos que el presidente Eleazar López Contreras inició su mandato presidencial presentando en los primeros meses de 1936 un programa de gobierno conocido como “Programa de Febrero”, en el que una parte esencial era poner en práctica incentivos para una inmigración cuantitativamente importante. Poco después, el 22 de julio de 1936, el Congreso Nacional aprobaba una nueva Ley de Inmigración y Colonización. Quizás no sea casualidad que la sede de la Embajada de España en Caracas sea la casa en la que vivió el general López Contreras.

Venezuela abrió así sus puertas a los miles de europeos desplazados por razones políticas o económicas como consecuencia de las dos guerras, la civil española y la segunda mundial, que constituyen las causas externas fundamentales de la inmigración en este país, por lo que no sólo debe hablarse de inmigración buscada sino también de inmigración provocada o sobrevenida. El convenio que Venezuela firmó con el Gobierno vasco en el exilio en 1939 y las Misiones de Inmigración enviadas desde Caracas a Francia, Italia y los territorios ocupados de Alemania entre 1947 y 1948 consolidaron el proceso. De estos europeos que llegaron a Venezuela, destacan los exiliados e inmigrantes españoles. Si en 1936 los españoles representaban el 12% de la población extranjera residente en Venezuela, en 1958 llegaron al 31%. Provenientes del País Vasco, Canarias y Galicia en su mayoría, los emigrantes españoles en Venezuela constituían el 6,7% del total de la emigración española en Iberoamérica en 1946, el 15% en 1950 y ni más ni menos que el 52,5% en 19552. El exilio político inicial fue transformándose poco a poco en emigración económica, y entre 1948 y 1958 entraron en Venezuela aproximadamente 150.000 españoles, de un total de 343.000 inmigrantes durante esos mismos diez años según las estadísticas del Banco Central de Venezuela. De este modo, desde 1954 Venezuela desplazó definitivamente a Argentina del primer lugar como destino de la emigración española a Iberoamérica.

Ya se han escrito numerosos libros sobre estos españoles, entre ellos “Venezolanos del exilio español”, del mismo Pedro Grases3 que es entrevistado aquí, y “La labor educativa de los exiliados españoles en Venezuela”, de Salomó Marquès Sureda y Juan José Martín Frechilla4, pero hasta ahora ninguno les había ofrecido la oportunidad de contar ellos mismos sus experiencias, con sus propias palabras y anécdotas personales. En este sentido, estas páginas aportan un verdadero valor añadido al estudio de la emigración española a Venezuela. No se trata de recordar a Unamuno cuando decía que “el alma española fue grande cuando se abrió a los cuatro vientos y se derramó por el mundo”. Se trata más bien de recalcar que estamos ante valiosos e interesantes relatos personales de experiencias profundas que han marcado veinte vidas de personajes singulares, quienes han contribuido significativamente al desarrollo de Venezuela y, sin duda alguna, enorgullecen a España. Estamos, además, ante veinte breves biografías con valor literario. Si me permiten el paralelismo, Rafael Arráiz ha escrito aquí veinte versiones españolas resumidas del Diario de un diplomático británico en Venezuela, de Sir Robert Ker Porter.

Para terminar, volviendo al profesor García Bacca, a pesar de la notable contribución de estos españoles al desarrollo de Venezuela, “tengo la impresión de que la realidad venezolana está cocinándose aún, y, además, con una gran ventaja: su contenido es muy rico, muy variado, lleno de literatura, arte, pensamiento, negocios, política”. En palabras del filósofo uruguayo Vaz Ferreira, las jóvenes naciones iberoamericanas son fermentos. Todo lo que en ellas se vierte se pone a fermentar y pacientemente hay que dejar que sedimente, pues al igual que los buenos vinos que llegan a añejos, requieren de un largo periodo de maduración. Estos veinte hispano-venezolanos5 han vertido aquí sus mejores años, y ya hoy podemos y debemos reconocer de nuevo, con este libro, su contribución al desarrollo de nuestras relaciones y de todos los vínculos que nos unen a españoles y venezolanos. Como embajador de España, mi profundo agradecimiento a Rafael Arráiz por ofrecer al lector la historia de estos insignes arquitectos, artistas, dramaturgos, empresarios, escritores, médicos, músicos, periodistas y profesores hispano-venezolanos; para ellos mi admiración por su trayectoria y sus logros, y a Venezuela mi gratitud por su hospitalidad y sentido de integración.

Manuel Viturro

Rafael Arráiz Lucca

Escritor. Profesor Titular de la Universidad Metropolitana. Abogado (UCAB, 1983), Especialista en Gerencia de Comunicaciones Integradas (UNIMET, 2002). Inició sus tareas con la palabra en el Taller Calicanto y en el grupo Guaire, desde entonces ha sido integrante o guía de diversos talleres literarios. Entre sus poemarios se cuentan: Balizaje (1983), Terrenos (1985), Almacén (1988), Litoral (1991), Pesadumbre en Bridgetown (1992), Batallas (1995), Poemas ingleses (1997), Reverón, 25 poemas (1997) y Plexo solar (2002). Entre sus libros de ensayos se cuentan: El avión y la nube (1991), Venezuela en cuatro asaltos (1993), Trece lecturas venezolanas (1997), Vuelta(s) a la patria (1997), Los oficios de la luz (1998), El recuerdo de Venecia y otros ensayos (1999), El coro de las voces solitarias, una historia de la poesía venezolana (2002) y ¿Qué es la globalización? (2002). El género de la entrevista lo ha recogido en los títulos Grabados (1989), Conversaciones bajo techo (1994), Venezuela y otras historias (1995), Arturo Uslar Pietri: ajuste de cuentas (2001) y Venezuela en terapia intensiva. Conversaciones con medio país (2003). Entre sus libros de relatos para niños se cuentan: Historias en la ciudad (1990) y El globo encendido (1994). Sus crónicas de viajes se encuentran recogidas en el volumen Sellos en el pasaporte (1994). Es autor de una Antología de la poesía venezolana (1997), de El libro del amor(poesía amorosa universal) (1997), de la selección Veinte poetas venezolanos del siglo XX (1998), de la antología Textos fundamentales de Venezuela (1999), de Diez poetas venezolanos del siglo XIX (2001) y de España en la escritura venezolana (2003).

Su trabajo ha merecido el Premio de Poesía de Fundarte (1987), el Premio Municipal de Poesía (1993), el Premio Monseñor Pellín al mejor articulista de opinión del año (1999) y el Premio Henrique Otero Vizcarrondo de El Nacional al mejor artículo de opinión del año (2001).

Se ha desempeñado en el campo de la gerencia cultural como jefe de redacción de la revista Imagen, subdirector de la Galería de Arte Nacional, presidente de Monte Ávila Editores Latinoamericana y director general del Consejo Nacional de la Cultura (Conac). Ha sido Investigador en el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA); Visiting Fellow en la Universidad de Warwick (1996) y titular de la Cátedra Andrés Bello del Saint Antony’s College de la Universidad de Oxford (1999-2000), ambas en Gran Bretaña. Actualmente, en la Universidad Metropolitana, coordina la especialización en Gerencia de Comunicaciones Integradas. Desde 1997 es columnista semanal del diario El Nacional. Desde el año 2000 es presidente de la Fundación para la Cultura Urbana.

Prólogo

En días pasados alguien me preguntó algo que me dejó completamente desconcertado. Quería saber por qué hago entrevistas, qué respuestas buscaba en los demás, por qué dedicaba tantas energías y tiempo a conversar con tanta gente diversa. Me resultó inusitado que alguien cuestionara una tarea que redunda en beneficios tan obvios, que no requiere de ningún tipo de demostración. Sin embargo, me hizo recordar que siempre debemos volver a hacernos las preguntas elementales, y que en el hábito de atender a las preguntas de los niños respira una actitud cercana a la sensatez. Volvamos sobre nuestros pasos, entonces.

La curiosidad mueve muchos de mis actos, así como otra pulsión que advierto con tristeza que no motoriza a la mayoría: el amor al conocimiento. El placer que me causa entender, comprender, disponer de información diversa con la que puedo trazar puentes, es algo que intento procurarme siempre. Buscar respuestas no es un trabajo que suponga un esfuerzo titánico, es un ejercicio radicalmente festivo, que sacia un deseo, y que, además, al compartirse a través del prodigio de la publicación, ofrenda un aporte. Por otra parte, es evidente que buena parte de las calamidades que ocurren sobre el planeta surgen de la dificultad que tenemos para escucharnos. Oírnos hablar, en largas peroratas, es algo a lo que nos entregamos fascinados, pero escuchar al otro con atención, siguiendo cada una de sus sílabas, es algo para lo que no estamos naturalmente dispuestos. Nuestra educación no propende a ello, por el contrario, se incentiva nuestra impulsividad, nuestra resolución, no se estimula el hábito del que escucha, del que atiende con cuidado. Se nos enseña a actuar, puerilmente, como si no fuésemos a equivocarnos, y erramos con lamentable frecuencia. Incluso si guardamos silencio, en muchos casos estamos recorriendo algún recodo de nuestra imaginación, desvinculados de lo que nos dicen o pasa. El budismo tibetano echa mano de una metáfora estupenda para hacer comprensible los tartamudeos de la mente: concentrarse es llevar la pulga a casa. Dejarla en un sitio, impedir que continúe dando saltos sin ton ni son.

Pero ya dejemos estas disquisiciones sobre los motivos del entrevistador, que podrían tomarme más líneas de las que la paciencia del lector tolera, y entremos en la sustancia de este libro.Es un hecho que la sociedad venezolana, como pocas en Hispanoamérica, es una sociedad hecha de inmigrantes. El aporte de los que han venido de fuera es tan grande como la gratitud de quienes los recibimos con los brazos abiertos. De modo que al proyecto que surgió, en asociación con la Embajada de España en Venezuela, de entrevistar a un grupo representativo de los españoles que vinieron y se quedaron entre nosotros, era imposible no abrazarlo con fervor. Eso hice, y durante varios meses del año que concluye estuve dialogando y editando, hasta que, aconsejado por el dictum de Alfonso Reyes, dejé de corregir en la pantalla, para que el libro migrara hacia otro ordenador y, finalmente, llegara a la imprenta.

El orden de aparición de las conversaciones es el más sencillo posible: el cronológico. Cuántas de otras organizaciones internas de los libros no responden a criterios estrambóticos que surgen huyéndole al cronológico, que es honesto y responde a un orden de llegada al teatro de operaciones de la familia humana. La variedad de interlocutores es evidente, pero todos tienen en común un trabajo que los respalda, bien sea rindiendo sus últimos servicios o en el mezzo del camin del Dante que, por cierto, cada día se mueve más hacia delante. Ya la mitad de la vida no son los treinta y cinco años, sino casi los cuarenta. Con menos de cincuenta años es difícil hablar sobre una obra cuyas líneas centrales ya hayan sido definidas y, en buena medida, recorridas. Todos los entrevistados son gente que galopa en los campos de la madurez.

Independientemente de las singularidades de cada uno de los actores de este libro, a todos les pregunté por la peripecia que los trajo hasta estas costas caribeñas. O vinieron por sus propios pasos, o el azar intervino con su mano prodigiosa, o vinieron en brazos de sus padres. Los relatos de cada cual son tan variados como pueden serlo almas distintísimas, originarias de diversas regiones de España, y talladas todas en suelo venezolano. Vascos, catalanes, madrileños, mallorquíes, gallegos, asturianos, castellanos son algunos de los orígenes de estos españoles que se quedaron en Venezuela, pero no confeccioné la lista buscando atender a todas las regiones. El único criterio que guió la selección fue la condición de aporte indudable al tejido sociocultural venezolano por parte del entrevistado. Lo demás ya son las historias de cada cual, todas del mayor interés, en algunos casos como extraídas de un relato fantástico, en otras como urdidas por la mano de Dios.

Termino con el señalamiento de lo más importante: el homenaje implícito que le rindo a estas 20 almas, el reconocimiento al trabajo y la vida de estos amigos que llegaron preñados de incertidumbre, y a punta de voluntad, amor y esfuerzo fueron construyendo sus vidas entre nosotros. Gracias.

R.A.L.

Diciembre de 2003

El humanista

A Pedro Grases se le arremolinan los recuerdos

La conversación con Pedro Grases tuvo lugar en su casa de La Castellana, el sábado 14 de junio en la mañana. Esperaba con entusiasmo la entrevista. La habíamos concertado unos días antes, cuando a través de su hija, María Asunción, habíamos convenido en que la mejor fecha era la del sábado matutino. El nombre de esta casa que hace esquina es el del pueblo catalán donde nació Grases: Vilafranca, aunque lo que vendría a ser el apellido no figura en el nombre, porque sería muy largo e inusual llamar a una casa en Caracas: Vilafranca del Penedés.

Durante décadas en esta residencia han tenido lugar las tertulias que Grases ha apadrinado con su buena voluntad y su don de gentes. Allí estuvo, también, la prodigiosa biblioteca que cultivó durante años hasta que la donó a la Universidad Metropolitana. Allí han crecido sus hijos y sus nietos, y el culto de la amistad ha sido tan feraz como las copas de los jabillos que dan sombra en el jardín. Grases se encamina a cumplir 94 años, y tiene en su haber una de las vidas más útiles de las que ha disfrutado Venezuela. La deuda que hemos contraído con él es difícilmente cancelable.

Le cuesta trabajo respirar. Sus pulmones de fumador le obligan a recurrir al oxígeno, pero estas circunstancias no doblegan su ánimo. Vive con emoción estos días de cuerpo cansado que le depara su larga existencia. Durante toda la conversación recibí la asistencia de su hija, que me ayudó a comprender las palabras casi inaudibles que el maestro articulaba.

Comienzo dándole pie al diálogo con una pregunta cuya respuesta intuía.

¿Cuál ha sido su pasión, don Pedro?

Trabajar, da gusto trabajar.

¿Cuáles son sus recuerdos más lejanos de Venezuela, cómo le pareció La Guaira?

Un puerto amable, cariñoso, con gente alegre.

¿Dónde se embarcó?

En Boulogne-Sur-Mer.

María Asunción interviene trayendo del pasado los recuerdos, y le ayuda a recordar, hablándole. Dice:

En el viaje les robaron las pocas maletas que tenían y aquella caja de libros que le dijiste a mamá cuando salió al exilio, «vente, pero no dejes de traerte mi caja de libros», ya que era especial, esa fue la caja que después sacrificaste y vendiste para comprar unos muebles, para poder tener lo mínimo, lo básico.

Al maestro se le hace un nudo en la garganta y se le escapan las lágrimas, luego se recupera y afirma.

Los muebles, eso era para poder vivir un poco decentemente.

¿Sabes por qué escogieron Venezuela?, le pregunto a María Asunción.

Sí, mi madre tenía un tío carnal que había tenido unas aventuras amorosas, era muy buenmozo, y había acabado con una a la que llamaban «La Emperatriz», o algo así, y era venezolana. La había conocido a través de las embajadas y ella se lo trajo para acá y vivían en Maracay y después pasaron muchas cosas, incluso primas hermanas de mi mamá habían vivido aquí, algunas habían nacido aquí y él, el tío, está enterrado en Maracay. Entonces, mi mamá y mi papá le escribían muy a menudo, y él les decía «vénganse, vénganse».

Grases, que no pierde palabra, interviene.

México me tentaba mucho.

¿Y qué fue lo que lo decidió a venir para acá?

Este era el más simpático de todos los países. La información de Venezuela era excepcional. Yo de España pasé a Francia, donde di clases y ahí entré en relación con gente que me explicó que Venezuela tenía perspectivas muy simpáticas. Entonces tomé un barquito, que se llamaba Simón Bolívar, y llegué al puerto de La Guaira. Me ayudaron los amigos, puse todo el dinero que tenía para el viaje, cuando llegué a La Guaira me parecía que el cielo estaba abierto, y la gente simpática. A los pocos días conocí al ministro de Educación y me preguntó: «¿Qué ha hecho usted?». Pues, estudiar y aprender, le respondí. Vi en Venezuela una esperanza, inmediatamente me nombraron profesor en el Instituto Pedagógico, en El Paraíso, que tenía enfrente lo que era el Hipódromo, ahí pasé muchos meses, con una muchachada deseosa de estudiar.

María Asunción interviene en su ayuda:

Los primeros años de estadía aquí fueron muy hermosos para ellos, los exiliados se encontraban con mucha frecuencia. Entonces mi mamá hizo una gran amistad, una amistad fraternal, una cosa increíble, todavía ella dice hoy que lo único que ella siente en la vida es no haber estado todos los días de su vida al lado de Pepi Vallmitjana. Los Vallmitjana y los Grases se fueron a vivir juntos, porque papá, que es el de las grandes ideas, un poco así utópicas, dijo: «¿Por qué si nos queremos tanto no vivimos todos juntos?, y a ustedes –se refería a las mujeres– que no les gusta cocinar, pues busquen un cocinero para ser más felices».

Entonces se reunieron los dos matrimonios, a vivir juntos. Yo nací cinco años después de semejante prueba, que todo el mundo vaticinó que duraría quince días o un año y duró más de diez.

¿Y dónde vivían?

Cuando yo nací vivíamos en Las Palmas, pero ellos vivieron en La Florida, y llevaban una vida maravillosa: montaban entre ellos piezas de teatro, hacían tertulias. En la casa se reunían Juan Liscano, el maestro Calcaño, Juan Bautista Plaza, galeronistas, a mí me sacaron un galerón cuando yo nací. En aquella época Abel Vallmitjana le decía a su mujer «no hace falta tener hijos, ya los Grases tienen hijos por nosotros y todos somos una sola familia». Así vivieron doce años y medio, nunca hubo una discusión, jamás, nunca ¿verdad, papá? Y nosotros crecimos en un ambiente de mucha armonía y felicidad.

¿Ya había nacido Marta Vallmitjana?

Marta ya estaba, y mis hermanos Pedro Juan y José Pablo, que lo llamamos Pepe, los tres existían cuando ellos empezaron la experiencia ésta, que nadie daba un duro por ella. Yo no había nacido, nací cinco años después, Pepe debía tener ocho cuando nací yo...

Interviene Grases, afirmando:

El más útil de mis hijos, ha estado investigando problemas muy importantes.

Dice María Asunción:

Cada día tiene un hijo predilecto.

Háblenos, maestro, de la experiencia que tuvo en los primeros años: ¿cómo era la Caracas de entonces?

Era muy simpática Caracas, muy agradable. Entonces hice grandes amigos, entre ellos el padre Barnola. Yo tengo mucha vida acumulada. La vida se escurre y los recuerdos viejos envejecen más y uno se pierde. Le profeso un gran recuerdo a Augusto Pi Suñer, yo trabajé en España con su hermano Carlos. Entre mis amigos, Ramón J. Velásquez ha sido de los más entrañables. Yo he sido un fiel amigo de Rafael Caldera.

Interviene María Asunción:

Al final de la vida de Arturo Uslar ellos se unieron mucho y él venía a veces a ver a papá y siempre decía que a él le daba pena hablar de libros delante de Pedro Grases, porque decía que su labor era faraónica.

Mariano Picón ha debido ser amigo suyo...

Muy amigo mío, muy amigo mío.

¿Mario Briceño, probablemente?

Mucho, muchísimo.

Interviene María Asunción:

El mejor amigo de papá, del que papá lloró su muerte a más no poder, fue Eugenio Mendoza, ese fue su gran amigo. Cuando murió Eugenio mi papá pensó que todo se acababa para él. Eugenio le decía «desásname, Pedro», y entonces papá le enseñaba cosas y ahí empezó una profunda amistad, y una admiración de Eugenio por los conocimientos y la gracia que tenía papá de transmitirlos y la admiración de mi padre por la habilidad y la generosidad que tenía Eugenio de crear empresas y hacer cosas, ser útil. Entonces, papá le decía: «No te puedes morir sin hacer una institución académica, lo que quieras, una universidad o una escuela técnica».

Yo entonces todavía vivía en España y empezaron los dos a viajar, y papá le dijo: «Si tú haces la universidad, yo te regalo mi biblioteca» y fue papá el gran originador de la idea de la Universidad Metropolitana. Fueron a Harvard y papá le demostró a Eugenio que era muy necesario disponer de una biblioteca humanística, porque el ser humano antes que nada es persona, entonces, él lo vio clarísimo.

Apunta Grases:

Eugenio era un hombre sin conocimientos, sin cultura, pero con un gran corazón. Muy hábil en los negocios, y ayudaba a todo el mundo.

***

Don Pedro está cansado, los recuerdos se le arremolinan en la mente y pugnan por salir, algunos le anegan los ojos de lágrimas. La emotividad de Grases está a flor de piel. María Asunción anuncia que su madre viene a reunirse con don Pedro. Se sientan uno al lado del otro en poltronas contiguas que ven hacia la ventana que da al jardín. Un enorme jabillo mece sus ramas como si fuese eterno. Los dos ven por la ventana y susurran para sus adentros. Quienes estamos allí comprendemos que dos personas que han pasado la vida juntos, y van camino de los cien años, cuando ven por la ventana están viendo otras cosas: una vida entera pasa por enfrente como un colibrí que extrae el néctar de una cayena.

El dramaturgo

José Antonio Rial: He sido, fundamentalmente, un antifascista

El dramaturgo José Antonio Rial me recibió en su casa en El Cafetal con su amabilidad característica. Como para todo venezolano, su rostro me era familiar: durante años lo vi en la pantalla del Canal 5 de televisión, hablando acerca del teatro o entrevistando a actores o dramaturgos. Me sorprendió cuando me confesó su edad: 92 años. No me imaginé que llevase tanto tiempo a cuestas aquel hombre de hablar fluido, a ratos artífice de un humor desopilante, y maestro de la ironía. Oírlo hablar es seguir un relato, un discurso que no olvida el dibujo de los personajes y que sabe, perfectamente, cuándo introducir una cuña sorprendente.

¿Dónde nació usted?

Yo nací en San Fernando, provincia de Cádiz, hijo de un marinero de la Armada, y mi padre era hijo de un alto oficial de la Armada, que había estado en Filipinas, donde mi padre nació, y se empeñó en que él fuera oficial de la Marina y mi padre, por el contrario, era antimilitarista, bohemio, amigo de tertulias, y no fue oficial de la Armada, aunque mi abuelo lo había mandado a presentarse ante la Armada. Y luego, después de un tiempo, fue que se presentó a un cuerpo de faros y fue torrero. Yo acabo de terminar una novela sobre la infancia del faro.

¿Usted pasó su infancia en el faro de Cádiz, entonces?

No, en Canarias, porque teniendo yo menos de dos años ya mi padre hizo oposiciones a faro y lo mandaron a Canarias a un faro aislado, en una isla, la Isla del Lobo, que está entre Fuerteventura y Lanzarote, y ahí mi madre, con diecinueve años, apareció en una isla donde no había más que unos pescadores nómadas de vez en cuando, y conoció esa soledad y la amó con entusiasmo.

¿Y se vino con sus padres a Venezuela?

No, yo me vine a Venezuela después de estar siete años en la cárcel por antifranquista y enemigo del fascismo, sobre todo enemigo de los nazis y de los fascistas, entre los veintitrés años y los treinta. Estuve preso y tuve dos consejos de guerra, el primero porque yo descaradamente me metí en contra del fascismo y hubo gente que me delató. Me condenaron, por auxilio a la rebelión, a dieciséis años de prisión y después, estando preso, yo seguía conspirando, entonces descubrieron esa conspiración, me tuvieron dos años más en la cárcel y me pidieron pena de muerte.

¿Y cómo se salvó de la pena de muerte?

Me salvé porque estaba en Canarias, y ya usted verá por qué. Yo salgo de la cárcel porque a los que le condenaron a dieciséis años le rebajaron la prisión a doce años. Franco necesitaba gente, Franco tenía a media España en la cárcel, necesitaba gente para que trabajara y entonces empezó a indultar gente, ya en las cárceles había unos periódicos a los que si uno se suscribía, lo soltaban o le rebajaban la pena, pero yo no quise nunca pactos con los fascistas.

Sin embargo, pude estar bien en las cárceles, porque en una de ellas, la segunda, el director de la cárcel era como un hermano de mi padre, entonces me mandaron a buscar para comer con el director. Comí y dije una serie de barbaridades, barbaridades para ellos, usted sabe, gente apegada a la religión católica, que era la gente de Franco, entonces yo dije algunas cosas sinceras. A pesar de eso, vino un señor expresamente a la cárcel a decirme que el director quería que yo fuera a la oficina, a trabajar en la oficina y así tendría mejores visitas y comería en su mesa. Yo le dije: «Yo no como con un fascista». «Pero bueno –dijo él–, es que mi hermano no es fascista», y era verdad, el hombre era monárquico y no mala persona.

Ser fascista y ser monárquico era distinto.

Era opuesto. Había presos que estaban sirviéndole en la oficina matando cochinos para el rancho y para el capitán, yo nunca, lo digo con todo orgullo, porque eso me significó muchos castigos. Nunca acepté colaboración, ayuda, yo odiaba a los nazis, sobre todo, y a los fascistas y a los falangistas, yo era republicano porque mis amigos eran republicanos y me apuntaron en la juventud.

Pero usted sobre todo era antifascista.

Yo era antifascista, por republicano no me hubiera matado por nadie. Estos regímenes totalitarios que obligan a la gente a ser como no son y los humillan permanentemente, conmigo no pueden contar. La libertad es para mí un regalo mayor que un convite para un muerto de hambre. La libertad, que uno tenga su libre albedrío, eso es lo más importante.

Bueno, naturalmente salí de la prisión, monté un negocio, me fue bien, tenía amigos que me ayudaron, pero no económicamente, sino simplemente por amistad me compraban esto o aquello, o me daban un dato para comprar y yo, que no había sido comerciante, era fundamentalmente un antifascista, pues me dediqué a estos temas.

Y entonces me vine a Venezuela pensando que estaba aquí un escritor, que admiraba, como jefe de Estado y de gobierno, entonces me dije, bueno, allí voy a estar bien, y cuando llegué a Venezuela estaba Delgado Chalbaud, que luego lo mataron y se quedó Pérez Jiménez, que no es lo peor que ha tenido este país.

¿No era lo peor?

No, en tiempos de Pérez Jiménez ya yo escribía en El Universal, diariamente, escribía un artículo diario y gente de Pérez Jiménez, afectos a él, me llamaron para que escribiera algún artículo a favor de las obras de Pérez Jiménez. Como yo no me había nacionalizado todavía, le dije a este señor que no me gustaba meterme en asuntos políticos porque no estaba nacionalizado.

Cuando llega a La Guaira, y sube a Caracas: ¿cuáles son sus primeras imágenes de este país?

Yo tenía dinero para venir en primera clase. Todo el dinero que traje después lo perdí, pero en fin, traía un cargamento de artesanía española para tener con qué entrar en un país donde no conocía a nadie.

¿A nadie? ¿Y venía casado, soltero, con hijos?

Venía conmi mujer y tenía dos hijos, que los dos están en América, José Antonio está en Estados Unidos, casado con una venezolana y con una hija norteamericana, y el otro, Alberto, vive en esa casa de ahí al lado, está casado también con una venezolana.

Usted llega a Venezuela y trae un cargamento de artesanía. ¿Cómo es esa Caracas de 1950?

Encantadora. Pero déjeme que le cuente lo del barco. En primera clase venía un venezolano llamado Casto Fulgencio López, un hombre muy conocido entonces, y él me dijo «vamos a echarnos unos palos», y yo me pregunté qué será esto, adónde iremos. Y entonces fuimos al mostrador del bar y pidió unos whiskies, entonces supe qué era eso de «echarse unos palos».

Y ahí aprendió usted que eso era echarse los palos.

Echarse los palos, cosa que luego practiqué a su debido tiempo, no mucho, no he sido bebedor, pero sí es simpático eso de «vamos a echarnos unos palos».

Llegué a un hotel que me había recomendado un amigo, que era una pocilga, el Hotel Oviedo, estaba al lado del Hotel Madrid, entre las esquinas de Miseria y Velásquez. Y la dueña del hotel me metió en una habitación con tres canarios más, una habitación con cuatro personas, sin un closet. Y allí tenía que esperar a que me llegara el cargamento.

Entonces, Casto Fulgencio me mandó a decir al hotel que fuera a verlo, que él me podía abrir camino, y a los cuatro o cinco días aparecí por su oficina, tenía una oficina por Puente Paraíso, donde entonces estaba la Seguridad Nacional. Allí fui y me preguntó si no quería ser cajero de su negocio. Yo le había dado a él un libro mío que era una obra de teatro Los armadores de la goleta ilusión y él se lo leyó a bordo como una obra de teatro y me dio a mí el libro suyo sobre el tirano Aguirre. Entonces, al día siguiente de haberlo leído me dijo: «Pero es una gran obra esa obra de teatro que usted ha escrito, usted es un escritor bueno».

Bueno, cuando yo fui a su oficina me preguntó si quería ser cajero de su negocio y le pregunté: ¿Este negocio cuánto mueve? Unos 80.000 bolívares diarios, que era mucha plata entonces. Luego le señalé: yo tengo un negocio allá en España en el que yo no manejo dinero, lo maneja mi hermano porque yo soy muy malo para manejar dinero y usted me pregunta que si quiero ser cajero.

Casto Fulgencio me respondió que la situación aquí no estaba como para desdeñar un puesto y, en efecto, en el hotel donde yo vivía, el Oviedo, había un montón de canarios muertos de hambre. Incluso algunos se volvieron a ir porque no estaba fácil la vida, y yo me quedé de cajero de Casto Fulgencio. Estaba de nuevo ante una reja de hierro, pasaban los camiones y me entregaban la cuenta del cemento que llevaban.

¿Y cuánto tiempo estuvo en esa nueva cárcel?

Tres meses, a los tres meses le dije al dueño que no aguantaba más, le dije a Casto Fulgencio: «Mire, le voy a poner una condición: en cuanto yo pierda alguna cantidad de dinero me voy», hasta que eso pasó y me fui. Faltaron 800 bolívares al hacer la caja.

Alguien se los birló.

Los 800 bolívares se los había robado un mozo que tenían allí para llevar el dinero al banco, porque ya había ladroncitos. Entonces, yo fui a despedirme y Casto Fulgencio me dijo: «no, no, usted tiene derecho ahora a que el Seguro Social que le estamos pagando le dé a usted un sueldo mientras esté enfermo, vaya a un médico, dígale que está cansado, no le diga sino que está cansado, que está abrumado por el trabajo». Bueno, di con un médico que era maracucho, le regalé uno de mis libros de Los armadores de la goleta ilusión y el hombre se enloqueció conmigo y daba lo que yo hubiera querido del Seguro Social. Él tenía una sala llena de enfermos, de enfermos de la mente, enfermos que les daban allí unos tremendos ataques y él me recibía a mí y se llevaba media hora charlando conmigo, porque le gustaba mucho la literatura. Este hombre se llamaba..., yo debía acordarme, era médico maracucho y era encantador, magnífico hablando de literatura y fue el último médico que tuvo Reverón.

Ah, el doctor Báez Finol, claro.

Báez Finol se portó conmigo como un padre, mejor que mi padre. De modo que mi entrada en Venezuela fue con el pie derecho, primero Casto Fulgencio, después Báez Finol y cuando a mí me dio vergüenza de estar en el Seguro, me fui a los dos o tres meses, entonces me conseguí un empleo en la librería Las Novedades, y allí me hicieron inspector de todo el país.

Conoció a Venezuela en ese trabajo, fue un curso de inducción.

Todo en avión o en carro por puesto, llegué a Barquisimeto y había vendido un millón de bolívares a cada una de las petroleras para libros escolares.

Una fortuna.

Yo tenía el 5 por ciento en un millón o más.

Qué bueno, ya con eso se compraba una casa.

Pero no me lo pagaron, porque resulta que la compañía estaba hundiéndose.

¿Y de ahí pasa para dónde?

Ya había salido La Continental, que fue la que tuvo que suministrar los pedidos que me habían hecho a mí, porque Las Novedades no tenía más que libros viejos y no tenía dinero, bueno, tenía una imprenta enorme que tuvo que devolver, un desastre era, y yo podía haberlos demandado, pero Adolfo Olivo, el administrador, me dijo: «No demandes porque van a demandar todos los acreedores que tiene la compañía y te vas a quedar esperando años para cobrarlo todo, cobra lo que te den, yo voy a ver si te saco el máximo». Me dieron 15.000 bolívares de comisión en papel, y entonces uno de los hombres del taller de imprenta, me dijo: «Si quiere vender papel vaya al Colegio La Salle, vaya de parte mía que ahí hay un curita que siempre compra papel». Yo iba, como le digo, en la Venezuela de aquel tiempo iba de mano en mano, donde únicamente estaba mal era en el hotel y no por la dueña…

Sino por los compañeros.

Así es. Pues entonces, me fui de Las Novedades y me quedé un poco en el aire, y a mi amigo, que era compañero de prisión, le faltaba un pulmón, había tenido en la cárcel una hemotisis.

¿Él estaba aquí? No nos había hablado de él.

Él fue el que me invitó a venir aquí…

¿Cómo se llamaba?

Él se llama Rafael Rodríguez Delgado y ahí tengo un libro de él, que en Cuba le editaron. Él tenía aspiraciones de filósofo. Y él vino aquí conmigo, pero me encontré con un hombre que era inútil, no podía subir una escalera de cuatro escalones, un hombre que se asfixiaba, un hombre que nunca consiguió nada, yo lo llevaba un poco a cuestas.

Salí de Las Novedadesy entonces me fui a otro hotel donde podía estar más cómodo y donde podía estar mi amigo, que necesitaba unos cuidados especiales, porque mi amigo era un valiente, un hombre con un solo pulmón y se arriesgaba, había dejado a la mujer en Madrid y se empeñaba en traer a la mujer, y yo le decía, pero si tú no ganas dinero para ti cómo vas a poder. Tuvo la mala suerte de que un cargamento de artesanía que trajo para un asturiano que las vendía, lo colocó a fiado, y a los pocos días quebró el tipo y se le quedó con todo. Incluso la colección de cuadros entre los cuales no había joyas, pero había cuadros de amigos suyos que se los habían dado para vender aquí. Rafael sí conoció la emigración difícil y se fue. No había nada que hacer.

¿Y usted como siguió?

Entonces a mí en El Universal me exigían un artículo semanal y me lo pagaban, me lo pagaban bien, cien bolívares cada artículo, eso me lo consiguió Pascual Venegas Filardo, a través de Casto Fulgencio.

Y entonces pasó un tiempo en El Universal.