Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Alfa

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Desde la primera Constitución de Venezuela, en 1811, hasta la carta magna que ha estado vigente desde 1999, el camino que ha debido sortear la democracia en el país ha sido tortuoso, lleno de avances y retrocesos que la alejan de su plena consolidación. Este libro, pródigo en constataciones históricas, pone de relieve dos aspectos cruciales: el debate constante entre el federalismo que auspiciaron los redactores del texto fundacional de la república y el centralismo que propugnó Bolívar, por un lado, y, por el otro, la pugnacidad del mundo castrense en pos del poder, siempre en desmedro de la sociedad civil y los valores democráticos. Al cabo de dos siglos de guerras y revoluciones destructivas, de resabios caudillistas y mesiánicos, la Venezuela del siglo XXI se encuentra fracturada entre un sector mayoritario que cree en el sistema democrático y otro minoritario que lo desprecia y se resiste a abandonar el poder. Rafael Arráiz Lucca advierte que, a pesar de haber sufrido todo tipo de embates, reducciones y violaciones, la democracia como proyecto nacional sigue presente en los anhelos de una población que aspira a su conquista definitiva.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 323

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La democraciaen Venezuela: unproyecto inconcluso

Rafael Arráiz Lucca

Twitter: @rafaelarraizInstagram: @rafael.arraiz

Editorial Alfa

Biblioteca Rafael Arráiz Lucca N.º 17

© Rafael Arráiz Lucca, 2020

© Editorial Alfa, 2020

© Alfa Digital, 2020

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

Editorial Alfa

Apartado postal 50304. Caracas 1050, Venezuela

e-mail: contacto@editorial-alfa.com

www.editorial-alfa.com

Alfa Digital

e-mail: [email protected]

Twitter: @editorial_alfa

Instagram: @alfadigital_es

www.alfadigital.es

ISBN: 978-84-122665-0-4 (Edición impresa)

ISBN: XXXXX (Edición digital)

Diseño de colección

Ulises Milla Lacurcia

Conversión digital

Alfa Digital

Corrección de estilo

Carlos González Nieto

Retrato del autor

© Efrén Hernández

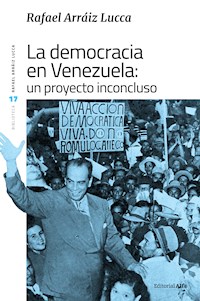

Imagen de portada

Rómulo Gallegos, durante la campaña electoral de las elecciones presidenciales de 1947

Autor: desconocido

Fuente: Prodavinci.com

Impresión digital

Podiprint

Rafael Arráiz Lucca

(Venezuela, 1959). Profesor principal de carrera de la Universidad del Rosario (Bogotá) y profesor titular de la Universidad Metropolitana (Caracas). Individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Abogado, magíster en Historia de Venezuela y doctor en Historia. Se ha desempeñado como subdirector de la Galería de Arte Nacional, presidente de Monte Ávila Editores Latinoamericana, director general del Consejo Nacional de la Cultura y presidente de la Fundación para la Cultura Urbana. Ha sido visiting fellow en Ia Universidad de Warwick y titular de la Cátedra Andrés Bello del Saint Antony’s College de la Universidad de Oxford. En 2007 el gobierno de España le otorgó la Orden de Isabel la Católica en grado de Comendador.

Biblioteca Rafael Arráiz Lucca

1. Venezuela: 1830 a nuestros días

2. Literatura venezolana del siglo XX

3. Colonia y República: ensayos de aproximación

4. El libro del amor. Poesía amorosa universal

5. El «trienio adeco» (1945-1948) y las conquistas de la ciudadanía

6. Venezuela: 1728-1830. Guipuzcoana e Independencia

7. Las constituciones de Venezuela (1811-1999)

8. Venezuela: 1498-1728. Conquista y urbanización

9. Empresas venezolanas. Nueve historias titánicas

10. Civiles

11. Venezolanos excepcionales. Diez entrevistas

12. La navaja de Ockham. Colombia, Venezuela y otros ensayos

13. El petróleo en Venezuela. Una historia global

14. arturo uslar pietri. una biografía

15. La otra búsqueda. Autobiografía espiritual

16. El coro de las voces solitarias. Una historia de la poesía venezolana

17. La democracia en venezuela: un proyecto inconcluso

Índice

Sobre el autor

Nota preliminar

Introducción

El Cabildo colonial (1527-1811): primer espacio protodemocrático

El nacimiento de la república federal (1811)

El centralismo bolivariano y la Constitución de 1819

Finaliza la República de Venezuela y nace la de Colombia (1819-1830)

Renace Venezuela. El proyecto liberal de los conservadores (1830-1847)

Lunares del proyecto democrático (1847-1858): el nepotismo, la reelección inmediata y José Tadeo Monagas

Regresan los liberales del Partido Conservador (1858-1863) y la Guerra Federal

El federalismo vuelve por sus fueros (1864-1870) y un parpadeo del Monagato

Las paradojas de un antiguo federal (1870-1888): Antonio Guzmán Blanco

El autocratismo retrocede: ¿aires para la democracia? (1888-1899)

El autoritarismo militar toma el poder (1899-1945)

La democracia liberal llega con armas (1945-1948)

Los militares vuelven: la democracia vulnerada (1948-1958)

Renace la democracia liberal: el Pacto de Puntofijo (1958-1973)

El petróleo cambia el esquema: comienzan los problemas (1974-1983)

Crisis de la democracia bipartidista y apogeo de la antipolítica (1984-1998)

La izquierda autoritaria (militarista) gobierna (1999-2020)

Conclusiones

Bibliohemerografía

Nota preliminar

Reúno en este libro un amplio trabajo acerca del avance y retroceso de las ideas democráticas en Venezuela desde tiempos coloniales y hasta nuestros días. En la introducción al ensayo explico con base en cuál concepto de democracia fundamento el recorrido.

Algunos capítulos de La democracia en Venezuela: un proyecto inconcluso fueron publicados en primeras versiones en el portal ProyectoBase, dirigido por algunos de mis discípulos en la Universidad Metropolitana, a quienes dejo constancia de mi gratitud.

En esta oportunidad he pensado en mis alumnos en Venezuela, tan ahítos como escasos de bibliografía sobre el devenir de la democracia en nuestro país, pero también he pensado en cualquier lector interesado en seguir el curso de la idea-fuerza de la nación venezolana desde hace dos siglos. En verdad, un libro es «la botella lanzada al mar» de la imagen arquetipal. Mi mano tendida para todo aquel que la recoja.

RAL

Introducción

Voy a recurrir al maestro Norberto Bobbio para trazar el perfil de una definición de democracia, a sabiendas de que se trata de un concepto complejo que ha variado en el transcurso del tiempo y que ofrece no pocas interpretaciones y matices. Debo aclarar desde el comienzo que este no es un estudio de teoría política, de modo que no nos vamos a detener en temas politológicos específicos, propios de un tratado de ciencia política, sino en lo necesario para ofrecer un marco conceptual que encauce el recorrido que vamos a hacer.

Bobbio advierte «tres grandes tradiciones de pensamiento político» y distingue tres teorías para acercarse a ellas. La clásica (aristotélica), que señala tres formas de Gobierno: democracia, monarquía y aristocracia, dependiendo de quien ejerce el Gobierno, si el pueblo, el monarca o unos pocos. La medieval, de raigambre romana, que se centra en quien ejerce la soberanía. Y la moderna, o maquiavélica, que advierte dos formas de Gobierno, la monarquía y la república, siendo «la antigua democracia una forma de república» (Bobbio, 2000: 441).

Voy a partir de la teoría aristotélica para precisar que advierto en el viejo Cabildo colonial una forma incipiente de democracia local con rasgos aristocráticos. El epicentro de la vida política venezolana durante tres siglos fue el Cabildo, a lo largo de todo el período de regencia de los Habsburgo, a partir de la coronación de Carlos I de España y V de Alemania, en 1516, y hasta la muerte sin sucesor de Carlos II, en 1700, y luego de los Borbones, quienes introducen cambios esenciales a partir de sus famosas reformas de 1714.

Es indiscutible que el Gobierno de la ciudad era colegiado, integrado por los cabildantes que pertenecían a la aristocracia local, de tal modo que en el Cabildo podemos advertir rasgos democráticos y aristocráticos, enmarcados dentro de una monarquía que, dada la distancia de su epicentro ibérico, dejaba un margen de autonomía alimentado por el tiempo y las vicisitudes atlánticas. Las autoridades del Cabildo eran elegidas cada año, de allí el alcalde cadañero, por elecciones directas entre los cabildantes. Con esta institución local tenía que entenderse el gobernador enviado por España (siempre personaje itinerante por los dominios del reino), dispuesto a navegar entre aguas procelosas entre su Gobierno y el espacio de poder de los criollos, reunidos en Cabildo.

Si bien es cierto que la futura República de Venezuela vivió durante tres siglos bajo el imperio de la monarquía española, no deja de ser verdad que el espacio donde hacían vida los terratenientes y comerciantes era el Cabildo, y allí se daban mínimas prácticas democráticas (como dijimos antes), siempre con base en la teoría aristotélica: era un Gobierno local colegiado, supervisado por la monarquía y sus auditores, pero en la práctica con bastante autonomía, como es un fenómeno demostrado por los estudios coloniales y corroborado por el hecho cierto de haber sido el Cabildo el núcleo desde donde comenzó el proceso emancipador que condujo a la creación de la república en 1811. De hecho, el primer Gobierno que tuvo Venezuela, antes de ser un Estado nacional, fue el Gobierno de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, designado por el Cabildo caraqueño el 19 de abril de 1810 y presidido por un triunvirato que luego se adoptó de idéntica manera a partir de la fundación de la república.

Cuando esta se funda, el método para elegir el Gobierno establecido por Juan Germán Roscio será el censitario, que era la práctica de la época. Recordemos que para 1811 hay un solo ejemplo exitoso de república recién creada: los Estados Unidos de Norteamérica. Una democracia federal y presidencialista, con un parlamento poderoso. Era difícil que los redactores de la primera Constitución Nacional, la aprobada el 21 de diciembre de 1811, no tuvieran como fuente de inspiración la norteamericana, aunque también influyó en los ánimos de los redactores (Roscio, Francisco Javier Uztáriz y Francisco Isnardi) el derecho constitucional francés. No pudo influir demasiado el español, ya que la Constitución liberal de Cádiz es de 1812. Lo que sí es un hecho evidente es que el pensamiento que da fundamento y génesis a la fundación de las repúblicas es el liberal, que habiéndose originado en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII, allá condujo a la monarquía constitucional con la Revolución Gloriosa, en 1688, pero en los Estados Unidos allanó el camino para la democracia, bajo un esquema pronunciadamente federal.

Aquí se abre una discusión acerca de si el federalismo es más democrático que el centralismo, y la verdad es que pensamos que sí, en la medida en que el federalismo desconcentra el poder de manera más eficiente que el centralismo, pero en el caso venezolano Simón Bolívar hizo de la negación del federalismo su principal bandera política, a partir del Manifiesto de Cartagena, en 1812, y hasta su muerte el 17 de diciembre de 1830. De tal modo que cualquier esquema federal en nuestro país ha ido a contracorriente del pensamiento bolivariano, lo que ha constituido un escollo espinoso de sortear para quienes creen que las formas federales convienen más para el desarrollo de la república. A tal punto ha pesado esto que, en 1989, al instaurar un federalismo básico, el redactor de la ley lo llamó «descentralización», para no despertar fantasmas del siglo XIX y la Guerra Federal y, también, para no contradecir al Libertador, al menos en sus formulaciones semánticas.

El régimen censitario que prevaleció en Venezuela hasta 1947, en sus distintas variaciones, hizo razonable que José Gil Fortoul se refiriera a las oligarquías conservadoras y liberales porque en efecto lo eran, ya que eran gobiernos de propietarios en los que los electores estaban constituidos por un sector minoritario de la sociedad. Han de pasar 136 años para que la República de Venezuela dé el paso a la democracia plena con la Constitución Nacional de 1947. No obstante, hay que recordar que la práctica democrática en los países que lo eran durante el siglo XIX no incluía a las mujeres. Será la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 la que incluya el voto femenino como un derecho universal, cuando ya se había instaurado en algunas repúblicas y monarquías constitucionales o democracias parlamentarias.

Creemos que la ampliación del universo electoral es un paso importante en el camino de la democracia, y en tal sentido los hitos del siglo XIX serán la creación de la república en 1811, la reconstitución de la república en 1830, y las constituciones de 1858 y 1864. La de 1858 porque instituyó el voto directo y abandonó el voto de segundo grado, y la de 1864 porque ratificó el voto directo, pero además lo federalizó, pasándose a elegir de manera directa a los presidentes de estado y a los diputados de las asambleas legislativas estadales. Estos avances democráticos se perdieron con las reformas constitucionales de Antonio Guzmán Blanco (1874 y 1881) y se recuperaron a medias con la Constitución de 1893, bajo la égida de Joaquín Crespo. Luego, las reformas castristas y gomecistas tendieron todas a fortalecer la permanencia en el poder de la élite gobernante, siempre mediante el método del voto de segundo grado para la elección del presidente de la república. Es decir, un reducido número de ciudadanos integrantes del Congreso Nacional, en su condición de diputados, serán los que elijan al jefe de Estado.

Si el «continuismo» fue cáncer en el siglo XIX, en la primera mitad del XX lo será en la práctica, aunque no en el papel, ya que el general Gómez contó con tres presidentes civiles durante su largo mandato (José Gil Fortoul, 1913-1914, Victorino Márquez Bustillos, 1915-1922, y Juan Bautista Pérez, 1929-1931), mientras los hilos del poder seguían en sus manos y, en verdad, nadie creía que estos caballeros presidieran la república.

El primero que tejió una reforma constitucional para consagrar la reelección inmediata fue José Tadeo Monagas, en 1857, y la respuesta de los caudillos regionales fue contundente. Luego, la propondrá Hugo Chávez en 1999 y le será aprobada en la Constitución de ese año, siendo a todas luces un escollo severo para uno de los principios cardinales de la democracia: la alternabilidad en el poder.

No sigo ofreciendo aperitivos porque pueden llegar sin hambre a la cena. En todo caso, se hacía necesaria esta introducción aclaratoria del concepto de democracia que nos guía, el elemental y príncipe, dando por sentado que no es este un ensayo de discusión politológica sobre el concepto de democracia, sino un intento por historiar en nuestro país el devenir de una idea y, sobre todo, un espíritu que se ha erigido en el norte de la tarea política nacional (un desiderátum) y en un desafío cultural porque no ha sido fácil asumir sus valores esenciales: deberes y derechos, imperio de la ley, separación de poderes, respeto sagrado por las libertades políticas y económicas. Comencemos el viaje.

El Cabildo colonial (1527-1811): primer espacio protodemocrático

Es un hecho indiscutible que fue el Cabildo la institución central de la vida de los criollos americanos, y también lo es que fue el estamento social de los criollos el que inició el proceso fundador de las repúblicas. De allí que la importancia política del Cabildo esté fuera de toda duda y, también, es evidente que fue en este cuerpo colegiado donde tuvieron lugar las primeras prácticas democráticas, por más que se tratase de unas prácticas embrionarias, precedentes de la democracia que impera hoy en día en el mundo occidental y parte del oriental.

Las prácticas democráticas a las que nos referimos son las propias de un cuerpo colegiado que en su seno elige a sus representantes mediante el método eleccionario universal: el voto. Ese cuerpo colegiado del Cabildo se ocupaba del funcionamiento de la ciudad (mercados, policía, ordenanzas) y tenía funciones judiciales de primera instancia en todos los órdenes. Del Cabildo también formaban parte el alférez real (un cargo honorífico), el alguacil mayor (encargado de la policía local), el fiel ejecutor (encargado del abasto de la ciudad), el depositario general (recibía prendas en garantía en litigios), el escribano (llevaba por escrito los asuntos del Cabildo), los procuradores de número (atendían los pleitos de los vecinos) y los alcaldes provinciales (encargados de la vigilancia extraurbana). Por otra parte, en sus orígenes las denominaciones de estos cargos vienen de distintas lenguas. El vocablo «alcalde» viene del árabe al cadi, que significa «juez»; «regidor» procede del latín regere, que traduce «gobernar»; «alguacil» del árabe al vazir, que significa «lugarteniente», por citar algunos ejemplos que nos recuerdan la importancia de la colonización musulmana de la Península Ibérica.

En sus orígenes americanos en los cabildos participaban todos los vecinos cuando los asuntos de la polis los requerían, pero con el aumento natural de la población esto no pudo sostenerse y comenzó la representación que se otorgó a quienes tuviesen casa en la ciudad y tiempo viviendo en ella. Es evidente que ya aquí hay mecanismos de elección y representación democráticos o protodemocráticos, para no herir a los puristas.

Recordemos que el cabildo es una institución de origen castellano, de la Edad Media, concentrada en el gobierno urbano, y que se trasladó a América y aquí experimentó un auge que en España ya había perdido. Según Pedro Manuel Arcaya Urrutia en su libro El Cabildo de Caracas: «Los orígenes de los cabildos en la península se remontan al Fuero de Bravosera, en el año 821, y en el privilegio de Carlos Calvo, otorgado a la ciudad de Barcelona en el año 844» (Arcaya, 1968: 10).

Los primeros cabildos venezolanos fueron los de Nueva Cádiz de Cubagua y Coro, ambos de 1527, y luego se establecieron junto con la fundación de las ciudades, muchas de ellas creadas desde el epicentro de El Tocuyo (1545). Será desde allí desde donde salgan las huestes que funden Borburata (1548), Barquisimeto (1552), Valencia (1555), Trujillo (1556), Caracas (1567), Caraballeda (1567) y Carora (1569); no así Mérida y San Cristóbal, que fue tarea de los pamploneses; ni La Grita (1576) y Barinas (1577), fundadas por Francisco de Cáceres, que provenía de Bogotá; ni San José de Oruña, en Trinidad (1592), o Santo Tomé de Guayana (1595), fundadas por Antonio de Berrío, procedente de Bogotá. Pero en todas habrá un cabildo y un esquema urbano.

¿De dónde viene el esquema de las ciudades que el conquistador español va a fundar en América? Pues de donde proviene casi todo en el mundo occidental, de Grecia. La ciudad ortogonal de Hippodamus de Mileto fue asumida en los pueblos de Castilla y Aragón, reglamentada por la minuciosa casuística del Derecho Castellano, acaso el más quisquilloso del mundo. Luego, para el caso americano será Felipe II quien dicte las Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias dadas por Felipe II, el 13 de julio de 1573, en el Bosque de Segovia. De modo que todas las ciudades fundadas antes de esta fecha comenzaron a crecer sobre la base de la costumbre castellana, ya fundamentada jurídicamente. Lo que hizo la ordenanza fue darle singularidad jurídica al caso americano.

Por supuesto, lo anterior refiere a la estructura espacial de la ciudad y su futuro crecimiento; aspecto distinto fue lo que significó para la corona la conformación de una red de ciudades en sus provincias americanas. Obviamente, la ciudad fue el centro del poder político y religioso, es decir, el ámbito desde donde irradió una cultura hacia las periferias rurales y hacia dentro de sí misma. No exageramos al afirmar que la ciudad fue el epicentro de la voluntad imperial y, también, el núcleo desde donde surgió la negación del Imperio y la creación de las repúblicas, trescientos años después. Como suele suceder en la naturaleza: se lleva dentro el germen de su propia destrucción.

En el devenir del Cabildo venezolano hay cuatro momentos de importancia. El primero ocurrió por insistencia de Sancho Briceño, en Trujillo, quien logró que el rey firmara una cédula real el 8 de diciembre de 1560. En ella se faculta a los alcaldes ordinarios para ejercer el Gobierno en ausencia del gobernador, entre tanto la corona provee otro gobernador sustituto. Curiosamente, la argumentación de Briceño, que no es necesario citar, no se funda en el reclamo de una preeminencia sino en lo contrario: se invoca la pobreza de estas tierras, su lejanía y soledad, y la urgencia que se tenía por no perder el hilo del Gobierno, cosa que hacía riesgoso esperar la llegada de un nuevo gobernador. Por supuesto, la ausencia del gobernador aludida es la definitiva, la de la muerte, no la del viaje o visita en su jurisdicción.

El segundo, en 1591, es una cédula real que ofreció los cargos de regidores en venta, en busca de recursos, y se dio inicio a la formación de una suerte de oligarquía urbana, ya que quienes podían comprar los cargos eran los adinerados de la ciudad. Naturalmente, este paso propendió hacia el esquema plutocrático, dejando de lado el popular inicial.

El tercero, muchos años después, es del 8 de septiembre de 1676, cuando el rey ratifica la cédula de 1560 con otra, despejando dudas sobre el particular, ya que la Audiencia de Santo Domingo de entonces creyó que estaba facultada para nombrar gobernador interino, desconociendo la suplencia establecida de los alcaldes ordinarios.

El cuarto, ya en tiempos borbónicos, es cuando veremos cómo se suprime esta práctica supletoria del gobernador, desmejorando notablemente el poder de los cabildos. Será por cédula real del 1.º de abril de 1737 cuando se anule y se escoja al teniente de gobernador como sustituto del gobernador fallecido. Pero, a partir de 1560 y hasta 1737, la sustitución del gobernador que fallece en sus funciones ocurre el mismo día del deceso por parte de los alcaldes ordinarios, con lo que la corona estaba reconociendo la importancia del Cabildo como célula política fundamental del reino español en América.

Por otra parte, el siglo XVIII es el de los Borbones y sus reformas. Comienza con Felipe V, el 16 de noviembre de 1700. El origen del cambio de dinastía estriba en que Carlos II no tuvo descendientes y optó por Felipe, duque de Anjou, nieto de Luis XIV, rey de Francia, y María Teresa de Austria. Felipe V será integrante de la casa de los Borbones, quienes tomaron su nombre del castillo familiar de Bourbon-l’Archambault, y era sobrino-nieto de Carlos II. No hubo concordia sobre la legitimidad del trono de Felipe V y comenzó la guerra de Sucesión en España, extendida entre 1700 y 1714, al final de la cual el reconocimiento de Felipe V se hizo unánime en la península, no así en Alemania, donde su emperador no lo reconocía.

El reinado de Felipe V va a durar 45 años con una mínima interrupción en 1724, cuando abdicó a favor de su hijo Luis I, pero este fallece el mismo año y retoma la corona su padre hasta el 9 de julio de 1746, día de su muerte. El reinado más largo de la historia de España ha sido el de Felipe V. Su muerte lleva al trono a su hijo Fernando VI, con quien se inicia un período de reformas importantes, encabezadas por el marqués de la Ensenada, que era como se conocía a Zenón de Somodevilla. El reinado de Fernando VI se extenderá hasta el 10 de agosto de 1759, día de su fallecimiento, cuando es sucedido por Carlos III. Este monarca, como es sabido, representó un cambio sustancial en relación con su padre y su abuelo, ya que gozaba de una voluntad que sus antecesores no tenían. Él mismo atendía la implementación de las llamadas reformas borbónicas y estas, durante su reinado, se extendieron a las posesiones americanas. Se buscaba la reducción del poder del virrey y de la Real Audiencia, se buscaba extraer mayores beneficios económicos de las provincias americanas a través de presiones tributarias, y todo ello inspirado en los presupuestos de la llamada Ilustración. Por ello, se emprendió una laicización del Estado y fueron los jesuitas quienes padecieron primero estos afanes centralizadores. Carlos III llegó a tener relaciones muy hostiles con el papa, ya que creía que la Iglesia católica era un factor de poder sustancial en América y España, y sus reformas pasaban por minimizar este poderío.

Si las reformas de Felipe V y Fernando VI anunciaban un camino centralizador y una voluntad de poder imperial superior a la de los Austrias, será con Carlos III que las reformas aprieten sobre el cuello de los criollos, a favor de los intereses de la península. También, en el caso de Venezuela supuso una notable mejora en la estatura de sus instituciones político-jurídicas, ya que la creación de la Intendencia (1777), la Capitanía General (1777) y la Real Audiencia (1786) eran reconocimiento de la importancia que las provincias habían alcanzado. Por otra parte, estas centralizaciones del poder atentaban contra los cabildos que, desde la coronación de Felipe V, venían siendo afectados en sus autonomías, aunque nunca lograron ni doblegarlos ni minimizarlos totalmente en sus tareas.

Si bien el objetivo del monarca era minimizar el poder de los criollos, cobrar más impuestos y constreñir a las provincias a ser productoras de materias primas y consumidoras de productos enviados desde España, la verdad es que no fue fácil hacer efectiva esta voluntad mercantilista. La demografía atentaba contra sus designios: ¿cómo imponerle a la mayoría de la sociedad colonial (criollos, mestizos, indígenas y esclavos) la voluntad de una minoría peninsular? El poder económico estaba en manos de los criollos y, como se sabe, este es el determinante y, precisamente, de tanto hostigarlos, fue de donde salió la llama de la independencia, como es bien sabido. Les estaban pidiendo demasiado: pagar más impuestos; perder influencia en la disminución del espacio cabildante; no detentar el poder político.

Es evidente que, si en algún espacio se ventiló el espíritu democrático en los trescientos años de colonia, fue en los cabildos, ya que fue allí donde los criollos hicieron vida política, eligiendo al alcalde cadañero, que era como se denominaba al alcalde que se elegía los primeros de enero de cada año para gobernar por un año, como su denominación lo indica. No será gratuito, entonces, que sea de los cabildos de donde emerja la voluntad de desconocer a José Bonaparte y se constituya el primer Gobierno propio que tuvimos, fruto de los hechos caraqueños del 19 de abril de 1810. Imposible no señalar la importancia de esta institución cuando buscamos rasgos democráticos en nuestro período colonial. Fue nuestro primer «espacio democrático», con las comillas del caso.

El nacimiento de la república federal (1811)

Cuando el Congreso Nacional constituyente reunidoen Caracas toma la decisión de fundar una república el 5 de julio de 1811, culminan tres siglos de monarquía española en tierra venezolana. Los criollos han abrazado la causa republicana y optan por decidir sus asuntos autónomamente, como ya lo han hecho antes los fundadores de los Estados Unidos de América y los franceses, que han encendido una revolución. ¿Es la democracia el sistema de Gobierno que anima a los criollos venezolanos a fundar una república? ¿Es el liberalismo el cuerpo de ideas que insufla el proyecto democrático?

El Congreso le encarga al doctor Juan Germán Roscio la redacción del Acta de la Independencia. Entonces Roscio, que era católico hasta los tuétanos, invoca a Cristo en el encabezado del documento y afirma:

Nosotros los representantes de las Provincias Unidas de Venezuela, poniendo por testigo al Ser Supremo de la justicia de nuestro proceder y de la rectitud de nuestras intenciones, implorando sus divinos y celestiales auxilios y ratificándole en el momento que nacemos a la dignidad, que su providencia nos restituye el deseo de vivir y morir libres creyendo y defendiendo a la santa católica y apostólica religión de Jesucristo, como el primero de nuestros deberes (…) (Arráiz Lucca, 2012: 127).

Lo primero: este sesgo confesional en la creación de la República de Venezuela fue corregido luego en la Constitución Nacional de 1830, la de Valencia, cuando el constituyente no expresó su credo, acorde con el principio laico que comporta el republicanismo liberal. Entonces, el constituyente no invocó a Cristo, como sí lo hace Roscio tanto en el Acta de la Independencia como en la primera Constitución Nacional de la República, la aprobada por el Congreso Nacional el 21 de diciembre de 1811, redactada por él, Francisco Javier Ustáriz y Francisco Isnardi.

Lo segundo: la expresión «Provincias Unidas de Venezuela» es claramente federal. No podía ser de otra manera, ya que las provincias gozaban de una notable autonomía entre ellas, más allá de que a partir de 1777 con la creación de la Capitanía General de Venezuela se fundara una instancia superior e integradora para cada una de ellas, pero entre ellas no podía haber preeminencia alguna. De tal modo que el federalismo, como bien lo apuntó Caracciolo Parra Pérez, forma parte de nuestra tradición histórica provincial y no, como algunos han creído, que el centralismo autoritario es el único sol de nuestro pasado hispánico.

Es fácil inferir que, siendo una monarquía el sistema de Gobierno que tuvimos durante tres siglos en Venezuela, invocando el Derecho Divino de los Reyes, el centralismo autoritario estaba a la orden del día, cuando en verdad los gobernadores de provincia gozaban de una significativa autonomía y, además, estaban obligados a hacer vida política con los cabildos, donde los criollos llevaban la voz cantante y no pocas veces le torcían el brazo al gobernador imponiendo sus criterios. Encima, el gobernador tenía sobre su cuello la espada de Damocles del juicio de residencia que, con toda seguridad, se instauraría al final de su mandato y determinaría su presente y futuro. De tal modo que, aun gozando de autonomía, el gobernador respondería por sus actos ante la corona.

Evidentemente, este tema será central, ya que la argumentación que se esgrimirá en adelante y hasta nuestros días apunta al centralismo autoritario del esquema monárquico colonial, cuando en verdad fue, por decir lo menos, distinto. Siempre se ha dicho que Roscio y Ustáriz se inspiraron en la Constitución de los Estados Unidos y es cierto, pero suele olvidarse que la federación de nuestra primera Constitución recoge nuestra tradición histórica provincial, como ya hemos dicho; de modo que no solo el texto constitucional norteamericano los inspira sino la atención a nuestra propia realidad provincial.

Volvamos al Acta de la Independencia, al párrafo siguiente, donde se especifica todavía más el carácter federal de la república que se está creando. Se lee:

(…) declaramos solemnemente al mundo que sus Provincias Unidas son y deben ser, de hoy más de hecho y de derecho, estados libres, soberanos e independientes, y que están absueltos de toda sumisión y dependencia de la corona de España, o de los que se dicen o dijeren sus apoderados o representantes, y que como tal Estado libre e independiente, tiene pleno poder para darse la forma de Gobierno que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos (Arráiz Lucca, 2012: 132).

Como vemos, las antiguas provincias son consideradas ahora «Estados libres», que se confederan claramente y forman una unión. No hay espacio para la ambigüedad en cuanto al federalismo del acta, que luego también es recogido en el texto propiamente constitucional. En este, por su parte, queda claramente establecido que forman parte de la unión las provincias de Margarita, Mérida, Cumaná, Barinas, Barcelona, Trujillo y Caracas, con lo que queda establecida la organización político-territorial. Coro, Maracaibo y Guayana, para la fecha, estaban en manos realistas. El régimen electoral fue censitario: hombres, más de 21 años, propietarios. El período de los diputados en la Cámara de Representantes fue de cuatro años; el de senadores, seis. El del Poder Ejecutivo fue de cuatro años y se acogió el sistema del triunvirato, vigente desde la conformación del Gobierno que se constituyó a partir del 19 de abril de 1810. Nada se dice sobre la reelección del Poder Ejecutivo.

Recordemos que ante la abdicación forzada de Fernando VII, por voluntad de Napoleón Bonaparte, el Cabildo caraqueño optó por no reconocer al rey francés y se declaró fiel al suyo, alegando que la soberanía había sido entregada en manos del rey español y no en las del francés, quien la había tomado ilegítimamente. De allí la necesidad de formar un Gobierno, como en efecto se hizo, en nombre de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Ese Gobierno acogió desde el primer momento una fórmula extremadamente democrática: el triunvirato. Un titular presidía el Gobierno durante cuatro meses del año, mientras los otros dos titulares estaban al tanto de los asuntos de la administración. Un Gobierno colegiado, forzosamente consultivo entre tres, lo que revela un espíritu colaborativo que responde a un desiderátum democrático indudable. Se comparte el poder, y se ejerce en consulta.

De acuerdo con la costumbre de la época los ciudadanos que formaban la república, y que ejercían el derecho político del sufragio, eran hombres y propietarios. En otras palabras: una oligarquía. Una república de propietarios. Por supuesto, desde el punto de vista democrático fue un avance notable: las autoridades no se instituían por leyes hereditarias monárquicas, ni se invocaba a Dios para ello, sino que eran electas por un grupo preciso de la sociedad: los hombres mayores de 21 años y propietarios de un bien raíz o su equivalente en moneda. Se había dado un paso adelante: las leyes hereditarias de la monarquía que invocaban a Dios quedaban de lado. Volvamos ahora a un tema que dejamos pendiente.

¿Asumimos el Acta de la Independencia como nuestra primera Constitución? ¿Podemos hacerlo? ¿Tiene fundamento? No es en puridad de criterios una constitución, pero sí es la manifestación príncipe de un acto fundacional, lo que la erige como un acto constitucional. De tal modo que en perfecta lógica jurídica no puede ser analizada como tal, pero en correspondencia con su significación histórica sí, ya que es en ella en donde se estampa por primera vez la voluntad de una nación de constituirse en república. Conviene recordar que la primera acta de independencia de la América española es la de Venezuela; le siguen las de Colombia (1813), México (1813), Argentina (1816) y Chile (1818), luego las restantes, con diversas particularidades. Días después del acta, Roscio redacta un texto más amplio y explicativo que se titula «Manifiesto que hace al mundo la Confederación de Venezuela en la América Meridional de las razones en que se ha fundado su absoluta independencia de España, y de cualquiera otra dominación extranjera. Formado y mandado publicar por acuerdo del Congreso General de sus Provincias Unidas» y abunda en razones, aludiendo siempre al carácter federal de la república que se acaba de constituir.

La vigencia de esta Constitución Nacional de 1811 fue efímera, ya que Miranda capitula ante Monteverde el 24 de julio de 1812 y los realistas recobran el mando. No obstante, la fugacidad de la carta magna fundacional le da pie al joven Simón Bolívar para redactar su primer texto político de importancia: el Manifiesto de Cartagena, donde hace de la Constitución de 1811 el epicentro de su argumentación y, además, le permite pronunciarse acerca del centralismo y en contra del federalismo, pieza fundamental de sus ideas políticas desde entonces y hasta su muerte, en 1830. Afirma:

De lo referido se deduce que, entre las causas que han producido la caída de Venezuela, debe colocarse en primer lugar la naturaleza de su Constitución; que, repito, era tan contraria a sus intereses como favorable a los de sus contrarios. En segundo, el espíritu de misantropía que se apoderó de nuestros gobernantes. Tercero, la oposición al establecimiento de un cuerpo militar que salvase la república y repeliese los choques que le daban los españoles. Cuarto, el terremoto acompañado de fanatismo que logró sacar de este fenómeno los más importantes resultados; y últimamente, las facciones internas que en realidad fueron el mortal veneno que hicieron descender la patria al sepulcro (Franceschi, 2012: 82).

Como vemos, la Constitución Federal es la primera piedra del argumento para explicar la pérdida de la Primera República. El argumento no tiene peso, ya que a Miranda se le habían dado poderes absolutos, designándosele Generalísimo y, en consecuencia, la guerra no tenía que perderse por causas burocráticas atribuibles al texto constitucional. Las causas fueron otras. No obstante, es evidente que Bolívar aprovecha la circunstancia para abogar por su proyecto no federalista. Este es un hecho de la mayor importancia, ya que no solo sostuvo este credo hasta el momento de su fallecimiento por tuberculosis en Santa Marta, sino que influyó decisivamente en el derrotero centralista que tomó Venezuela, a contrapelo de su tradición histórica provincial y del exitosísimo resultado que el federalismo iba tomando en los Estados Unidos de América.

Bolívar va a dar otra vuelta de tuerca en contra del federalismo en el discurso ante el Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819. Entonces, abona sus diatribas en contra y afirma:

Cuanto más admiro la excelencia de la Constitución Federal de Venezuela, tanto más me persuado de la imposibilidad de su aplicación en nuestro Estado. Y según mi modo de ver, es un prodigio que su modelo en el norte de América subsista tan prósperamente y no se trastorne al aspecto del primer embarazo o peligro. A pesar de que aquel pueblo es un modelo singular de virtudes políticas y de ilustración moral; no obstante que la libertad ha sido su cuna, se ha criado en libertad y se alimenta de pura libertad; lo diré todo: aunque bajo muchos respectos este pueblo es único en la historia del género humano, es un prodigio, repito, que un sistema tan débil y complicado como el federal haya podido regirlo en circunstancias tan difíciles y delicadas como las pasadas (Arráiz y Mondolfi, 2001: 30).

Bolívar era un maestro en estas vueltas retóricas: hace el más grande elogio de los Estados Unidos y se pregunta cómo han podido llegar a tanto si su régimen es federal. No se pregunta si no han llegado a tanto porque su régimen es federal, precisamente. Le parece complicado el régimen federal y ciertamente lo es, pero: ¿no es esa trama la que teje un equilibrio de poderes que dificulta la arbitrariedad? Sin la menor duda, pero en 1819 el Libertador no estaba para complicaciones, quería una constitución simple, expedita, que le permitiera el mando sin mayores complejidades para enfrentar la guerra. Y volvemos a la pregunta anterior: ¿cómo el sistema federal atenta contra la eficacia guerrera? En nada. De hecho, la potencia militar más grande que ha conocido la humanidad es la de los Estados Unidos de hoy, y su régimen sigue siendo federal, y así mismo han ganado unas cuantas guerras en el siglo XIX y XX; de tal modo que la complejidad federal no puede ser óbice para la eficiencia militar. En cambio: ¿es el centralismo una piedra en el zapato para la democracia? Mientras mayores sean los trámites dialogales y de negociación para la toma de decisiones, crecerá con mejor salud el espíritu de la democracia. Allí están las democracias parlamentarias europeas del siglo XX y XXI como ejemplo.

Volvamos al comienzo: es una paradoja elocuente que la República de Venezuela naciera abrazando el federalismo y creciera embarcada en el centralismo. La explicación de semejante cambio se emblematiza en un apellido: Bolívar. Pero no estaba solo en esto el Libertador, muchos pensaron entonces (y ahora) que el centralismo es preferible al federalismo. Incluso, cuando terminó de imponerse la descentralización política y administrativa en 1989, gracias al acuerdo pactado entre Carlos Andrés Pérez y Eduardo Fernández alrededor de la Copre (Comisión para la Reforma del Estado), se hizo en contra del statu quo que formaban los partidos políticos imperantes. Tanto para el federalismo rosciano como para el centralismo bolivariano el odre, el nido, la nuez es el pensamiento liberal; en el caso de Roscio imantado por el catolicismo, en el caso de Bolívar por el rousseaunianismo y el bonapartismo.

Sacude pensar que en buena medida estas dicotomías están vivas entre nosotros y que el desacuerdo ha sido el signo del crecimiento de la república desde su fundación, salvo en períodos en los que las fuerzas políticas pactaron acuerdos de convivencia, o la hegemonía de un sector imperó y contribuyó con el desarrollo económico adoptando un programa liberal. En cualquier caso, la República de Venezuela nació federal y se tornó central, hasta que con la Federación de Juan Crisóstomo Falcón intentó regresar a sus orígenes federales, sin grandes éxitos, como veremos en su momento.

El centralismo bolivariano y la Constitución de 1819

La entrada triunfal de Simón Bolívar a Caracas el 6 de agosto de 1813, procedente de occidente, coincide con las victorias de Santiago Mariño en oriente. Muy pronto ambos encuentran una reacción realista importante, y en junio de 1814 José Tomás Boves derrota a las fuerzas patriotas, la restauración de la república se pierde y sus generales se avientan al exilio. Aunque Bolívar pensó acerca del tema constitucional y se propuso una constitución nacional distinta a la de 1811, lo cierto es que en medio del fragor de la guerra no hubo tiempo para hacer mayores adelantos, más allá de haberle encargado a Francisco Javier Ustáriz el cometido y participarlo al Congreso de Nueva Granada. Luego, con el desembarco del ejército comandado por Pablo Morillo en Carúpano el 3 de abril de 1815, la república terminó de quedar bajo las aguas y Venezuela regresó enteramente a manos españolas, salvo en los reductos de resistencia que José Antonio Páez, Manuel Carlos Piar y Francisco de Paula Santander (en los llanos de Casanare) mantuvieron en sus reinos.

La urgencia guerrera en 1816 ocupa a Páez enteramente en sus territorios, donde el ejército realista penetra sin vencerlo; lo mismo ocurre en 1817 con Piar en Angostura, mientras Bolívar regresa de su exilio jamaiquino y haitiano y recupera el mando, previo fusilamiento de Piar el 16 de octubre de 1817. Antes, el 8 de mayo de este año, tiene lugar el Congreso de Cariaco, un hecho que cierta historiografía pasa por debajo de la mesa, pero que a los efectos del proyecto federal es de la mayor importancia, tanto por ser un intento de recuperación del federalismo como por hacer evidente la magnitud de sus enemigos.