7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Forja

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Buenos Aires. El último capricho de una anciana es volver a su ciudad natal para visitar la librería más bella del mundo, otrora un espléndido teatro para medio millar de personas. Su inesperada decisión la sumerge en vívidos recuerdos. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en una obra teatral que presenció ahí mismo hace tantísimos años? ¿Qué ocurre si la decisión más importante de su vida estuvo basada en un engaño? Inmersa en un mundo de máscaras, disfraces y amoríos, con la ayuda de su lazarillo logrará conocer la verdad antes de que sea demasiado tarde.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 697

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

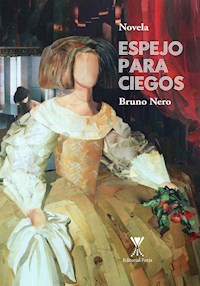

ESPEJO PARA CIEGOSAutor: Bruno Nero Ilustración de portada: “En el espejo”, Papirosaico ® de Keka Raffo Fotografía autor: Mireia Gil Jordi Editorial Forja General Bari N° 234, Providencia, Santiago-Chile. Fonos: 56-224153230, [email protected] Edición electrónica: Sergio Cruz Primera edición: octubre de 2020. Prohibida su reproducción total o parcial. Derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.Registro de Propiedad Intelectual: N° 304.295Registro de seudónimo: N°2020-S-216 ISBN: Nº 9789563384956 eISBN: Nº 9789563384963

A todos los amantes de la librería más bella del mundo

ÍNDICE

CAPÍTULO 1 En donde se empieza por el retorno

CAPÍTULO 2 En donde ocurrió algo horrible

CAPÍTULO 3 En donde interviene un pianista

CAPÍTULO 4 En donde se leen dos cartas

CAPÍTULO 5 En donde se pacta una alianza

CAPÍTULO 6 En donde se sueña el primer espejo

CAPÍTULO 7 En donde aparecen más fantasmas

CAPÍTULO 8 En donde se ensaya una noche

Entreacto

CAPÍTULO 9 En donde acude un refuerzo

CAPÍTULO 10 En donde se oyen rumores

CAPÍTULO 11 En donde se comete un tremendo error

CAPÍTULO 12 En donde se elevan plegarias

CAPÍTULO 13 En donde hay un misterio

CAPÍTULO 14 En donde alguien alguna vez

CAPÍTULO 15 En donde atardece a media máquina

CAPÍTULO 16 En donde surgen coincidencias

CAPÍTULO 17 En donde todo no basta

CAPÍTULO 18 En donde se obsequian recuerdos

CAPÍTULO 19 En donde manchas disipan sombras

CAPÍTULO 20 En donde hay sinsabores y despedidas

CAPÍTULO 21 En donde un réquiem marca el compás

Acto previo Escena improvisada

La cita, inevitable, era para una función que iniciaba a las seis de la tarde. Las había convidado Dolores, extendiendo la invitación entre muestras de admiración por la rápida sanación que mostraba Pinélides. Esta, visiblemente atareada por las labores de estucar su rostro grande y blanco como un cirio, buscó por el reflejo del espejo de su cómoda a su nieta. Al no verla sentada a los pies de la cama, estalló.

—¡Apúrate, mocosa! Déjame ver cómo quedaste. Si llegamos tarde, Dolores nos mata.

Una muchacha de unos nueve años entró hecha una exhalación en el cuarto. Estaba pálida producto del susto que le ocasionó oír gritar a su abuela. Al temor debía sumarle los nervios por saber si su vestimenta estaba en orden y, punto crítico, si gustaba a la exigente abuela. En el reflejo, la muchacha parecía una vela de torta de cumpleaños junto al cirio que se maquillaba. Pasaron algunos segundos con idas y venidas de reojos y gruñidos entre polvos y matices. ¿Debería ella también llegar a vieja?

Un ceñudo gesto de afirmación le valió un suspiro de tranquilidad. Se marchó enseguida fuera del apartamento para ver desde el rellano el desfile de los Bonpiani, quienes también asistirían a la función. Contaba todavía con unos buenos cinco minutos para aguardar a que su abuela acabase el arduo trabajo de parecer joven otra vez.

Desde donde se encontraba, la muchacha llegó a tiempo para ver el desfile en el piso inferior que tanto le interesaba sobre las baldosas simétricas del suelo, que repercutían bajo los tacones de cinco pares de zapatos perfectamente descoordinados. A la cabeza iba el padre de la familia, Domenico Bonpiani, de traje en sobrio contraste blanco y negro. Caminaba con porte de noble; cabeza en alto, pasos firmes y largos, expresión fría y determinada y, lo más llamativo, indiferente a la dirección de sus tres hijos, como si su estela valiera para que los alborotadores le siguieran.

Si él era el rey sobre el tablero de ajedrez que simulaban las baldosas, su mujer, Valeria, era la reina. Su mirada ácida bastaba para que sus críos se comportaran, pero en aquellos momentos se apresuraba para no perder la zaga de su marido y para acomodarse la piel de zorro en torno al cuello y sobre los hombros. Por este motivo, los tres malhechores del edificio estaban desatendidos. Podrían parangonarse con peones sobre el tablero, diminutos y excesivamente preocupados por avanzar siempre hacia adelante.

Carlo, el mayor con once años, ya contaba con dos piernas fracturadas —una debido a una caída de un árbol y la otra a la coz de un caballo—, un diente menos y un tajo en la panza. Había atribuido este último a una operación de urgencia por una daga que se había tragado haciendo malabares, aunque nadie le creyese. En cada ocasión que se le presentaba mostraba sus heridas con denuedo como un veterano de guerra, orgulloso e impávido.

Alessandro, el segundo bandido, era el cerebro de las operaciones. Por ello no contaba siquiera con una cicatriz. Inspeccionaba siempre los lugares que visitaban hasta dar con la inspiración para una nueva travesura. Sus ojillos, a veces de un brillo despiadado para una criatura de apenas diez años, subieron una vez deslizados por todo el vestíbulo. Arriba, hallaron a la muchacha de cabellos castaños tomados en una cola de caballo, de faz alargada, grandes ojos azules y un vestidito azul marino bajo una chaqueta blanca de lana. Al parecer, fue la mirada de Alessandro la que hizo retroceder a la niña, tan solo por la impresión que causaba.

Giacomo, el menor, decía que tenía ocho años, pero en verdad tenía siete, aunque distara un mes para que su cumpleaños le acercase a la edad de sus hermanos —la década de vida ofrecía nuevas responsabilidades y suculentos beneficios, le decían—. Por su condición de menor representaba el conejillo de Indias. Si bien contaba apenas con una fractura sufrida en un brazo, era por lejos quien más heridas había coleccionado a lo ancho y largo del cuerpo. Ya se había convencido de que su cuerpo acabaría trazado como un mapa. Ante esta idea sopesó ocultar él mismo el paradero de su futura fortuna como el tesoro de un pirata, revelando el secreto solo a quien le batiese en duelo y pudiese leer las inscripciones, no sabía si en el torso o en la espalda. Ya hallaría un lugar sin tantos obstáculos. A pesar de su temprana tendencia al sadismo —siempre a modo de juego, naturalmente— era el único enamoradizo de los tres. Incluso antes que lo hicieran los raudos ojillos de Alessandro, los suyos se habían fijado en la muchacha que le fascinaba. Ella le devolvió la mirada hasta que él desapareció por el pórtico.

Cuando los Bonpiani hubieron desaparecido, fue la muchacha quien ansió el apuro. Entró otra vez y se dirigió a la cámara de su abuela.

—Dolores se enfadará y no nos mandará galletas por un mes —vaticinó con sufrido pesar.

—¡Ya está, ya está! Solo un poco de lápiz labial y ya verás cómo me creen tu madre.

Refunfuñando, la muchacha salió arrastrando los pies. Por un lado, detestaba que su abuela hablase de su madre, porque nunca la conoció y sentía una intensa curiosidad por saber cómo era. Por otra parte, gracias a la demora de su abuela perdería toda chance de caminar junto a los Bonpiani. Acaso ni les vería en el teatro.

Dos martillazos le anunciaron que su abuela había decidido por fin poner los tacones en el suelo para emprender la marcha. Cuando la tomó de la mano empezó a tararear la melodía de un aria con versos mutilados como hacía siempre que iban a un concierto o al teatro: «Senza gioia… mondo libero…». Manojo de llaves y hallar la llave correcta. «…sei tu… bell’anima…». Bajar las escaleras con extremada precaución y con un respiro a medio descenso. «…buio… ho paura». Lanzar una última mirada al espejo del vestíbulo y comprobar que tanto el maquillaje como el peinado se sostenían impecables. «…biridibibí…». Salir por el pórtico con la mirada vuelta atrás en busca de Jacinto, para recriminarle por lo secas que estaban las hortensias de la entrada. La melodía se interrumpía por una imprecación al no dar con él. Recorrían media cuadra de Azcuénaga hasta dar con Arenales. Antes o después de torcer por la esquina retomaba la melodía en un punto cualquiera o, en caso de no recordarla, saltaba a otra aria cualquiera: «Un fiume sotto il ponte…». Debido a lo escasas que iban de tiempo, no se detuvieron frente a los escaparates más tentadores. La muchacha tiraba del faldón de su abuela.

—Me vas a rajar la tela, Leticia. ¿A qué viene tan prisa? Hasta hoy al almuerzo te negabas a ir, pero sabes que sola no te quedas. Eso sí que no.

—Me gustan las galletas de Dolores —mintió, aunque como excusa surtió efecto.

—Quédate tranquila que Dolores apenas se dará cuenta de nuestra presencia —malició la abuela Pinélides con su marcado acento español—. Le importará que lleguemos, claro, pero una vez dentro se olvidará de nosotras. ¡Como que hoy es sábado, ya verás!

Leticia frunció el ceño.

—Entonces, ¿por qué insiste tanto?

—Por varias razones, niña: la comprometida amistad que nos une, no olvidarse de una señora enferma que debe cuidar de su nieta, ser una encantadora dama incluso en los chismes. Qué sé yo, elige una; la que quieras.

Cruzaron una calle y en último instante tuvieron que trotar para no ser arrolladas por una carreta. Un breve jadeo le dio tiempo a Leticia para buscar con la mirada más adelante. Nada. Ningún rastro de los Bonpiani, aunque sí de galantes parejas que iban encauzando su andar como en una suntuosa procesión.

—O bien puede ser porque esta sea realmente una obra digna de ver —retomó su abuela—. Algo mencionó acerca de lo vanguardista y entretenida de la misma. El dramaturgo es un genio loco a su manera. Me ha dicho que es ciego.

Como suele ocurrir a la edad de la nieta frente a la mención de algún tipo de discapacidad, la imaginación de Leticia se excitó en el intento de comprender una vejación semejante.

—¿Ciego, ciego? —preguntó.

—¿Qué quieres decir? ¿Que si es ciego de los dos ojos? Tamaña estupidez. Cierto que sí, pues un ojo velado no hace de la persona un ciego, sino un tuerto, porque le queda el otro.

La abuela rio, pero Leticia se turbó, frustrada.

—Vamos, polluelo, no te enojes. Me ha hecho gracia la pregunta. No sé más que eso, pero quizá tengamos ocasión de verle y podrás contestar tus dudas. ¿Te parece bien?

La muchacha apenas batió el flequillo en señal de asentimiento.

Tras doblar la esquina de Riobamba con la Avenida Santa Fe notaron una muchedumbre que se agolpaba a las afueras del teatro, algunos fumando o tomando algo de aire en aquella húmeda tarde de primavera. Mientras abuela y nieta se acercaban, una mujer regordeta les hizo señas desde la acera opuesta. Cuando cruzaron la Avenida Santa Fe, la mujer de los saludos les bloqueó el paso y se inclinó para tomar la mejilla de la niña.

—¡Habéis llegado justo a tiempo! Están por hacernos pasar para acomodar al público.

La excitación de su rostro contagió tanto a la abuela como a la nieta. Esta última alzó su mirada por la fachada del altísimo edificio y sintió algo de mareo con el cuello flexionado hacia atrás. ¡Le asustó descubrir hombres sosteniendo los balcones de la tercera planta! Pero no podían ser de carne y hueso… Apenas tuvo un momento para reconocer que eran fornidas esculturas forzando sus torsos para aguantar el peso con sus nucas antes de que la marquesina —más bien propia de un lujoso hotel— los ocultase. Al bajar la vista, los ojos de Leticia se encontraron de frente con un cartel que casi le obstruye el paso.

—¡Espabílate, polluelo!

Pero la atención de la muchacha quedó prendada del pomposo anuncio en letras doradas.

Dolores las invitó a entrar al vestíbulo. Una zona cuadrada advertía de las tonalidades que ofrecería el teatro. Cualquiera esperaría encontrar una vitrina con huevos Fabergé a la venta, por dar alguna idea. O un templo a la chocolatería. Acaso un mejor intento: sepias doradas en arquitecturas de lámparas a su vez doradas, barandas de acero negro con curvas naturales, espacios amplios y airosos. El cuadrilátero del vestíbulo se coronaba por unas sutiles escaleras contrarias a la puerta de entrada. Sobre aquella nueva plataforma rectangular, Leticia volvió a subir la cabeza por lo que parecía un enorme respiradero circular que ascendía hasta la segunda planta. En cada una de las plantas superiores podía ver personas charlando apoyadas junto a las barandas negras. Las vetas del mármol con que se irguieron los pilares junto a los que hubieron de pasar, justo a la altura de las boleterías —una a cada lado de ese espacio rectangular—, eran como lava derretida y tallada. Leticia se vio forzada a tocarlas.

—¡Dame la mano, polluelo! Hay muchas personas aquí.

Pronto estuvieron rodeadas por personalidades del mundo artístico que, como ellas, acudían gustosas a la fastuosidad del teatro Grand Splendid. Prácticamente todos estaban agolpados a las puertas de la sala. Los acomodadores ya empezaban a hacer de las suyas. Por más que buscara, Leticia no daba con los Bonpiani. ¿Y si habían subido por alguna de las escaleras que, disimuladas una a cada costado, conectaban con las plantas superiores, a donde acudían los boletos más costosos?

Dolores se les había adelantado y se había perdido entre aquella reducida muchedumbre. Leticia capturó frases sueltas que aventuraban el estreno de una obra como ninguna otra, acaso un nuevo estilo para los tablones. Hubo quien afirmó que la obra en cuestión aventajaba incluso a cualquier concepción francesa o inglesa. Otro repetía hasta el cansancio la genialidad del director, quien había practicado las líneas con los actores personalmente y que nunca había reunido a todo el elenco para un ensayo general, de suerte que entre ellos apenas se conocían.

—Aquello puede resultar un fiasco, de ser cierto.

—Dependerá, por supuesto, de lo que Simeoni quiera lograr.

—Dicen por ahí que desde su ceguera va delirando y esta, en vez de ser su opus magnum, terminará siendo una parodia cómica del drama sincero.

—Con Simeoni nunca se sabe…

Leticia se sintió abrumada por la variedad de comentarios. Al fin y al cabo, ella era una niña de nueve años que nada comprendía del teatro, salvo que actores representaban una historia cualquiera con exagerados aspavientos y diálogos innecesariamente extensos y gritones. Sea como fuera, ya estaban allí y su abuela no daría marcha atrás por nada del mundo.

¿Era Dolores la que se abanicaba allá arriba?

¡Maldición! La pequeña le había visto. Aun así, no cesaría en su intento por ascender junto a la crème de la crème. Había sido demasiado. ¡El mismísimo señor Glücksmann estaba allí! Sería una estupidez dejar pasar la oportunidad de saludarle y halagarle. Quién sabía si acaso así conseguiría entradas reducidas o, por qué no, incluso sin costo alguno. Debía mostrarse encantadora como siempre y dárselas de entendida en cualquier materia.

El abanico le servía para disimular la avidez de sus ojos buscando entre los rostros. Tuvo que usarlo también para ocultar su rostro de Rebeca, la esposa del doctor Facundo Marciano, quien la hubiera hostigado a más no poder con sus opiniones culinarias.

Vio las puntiagudas orejas de un hombre que le daba la espalda. El mentado mantenía una apartada conversación con un tipo más bajo que él y —¿podía ser?— de gafas negras, como las usadas por los aviadores. ¿En un ambiente cerrado? Se sumió en una profunda extrañeza antes de reparar en que las puntiagudas orejas pertenecían a su objetivo. ¡Max Glücksmann estaba a menos de cinco metros de distancia! La paciencia había valido el esfuerzo y ahora podía cobrar con mérito la presa de su acecho. Se acercó un par de pasos; no quería importunar en el peor instante, sobre todo cuando él tenía la palabra.

—…abrir otra sala de cine en Chile —decía—. El tango aquí está muy bien, pero en el resto de Sudamérica no se goza lo mismo que aquí. El cine mudo, en cambio, es algo universal. Las proyecciones pueden ser vistas en todo el mundo de manera simultánea, o casi. En otras palabras, un mismo elenco logra ser reproducido incontables veces sin desgastarse y puede enfocarse en nuevas producciones, mientras que cada representación…

—Diga todo lo que quiera, amigo mío, pero no me hará cambiar de parecer —cortó mordaz su interlocutor—. ¿Separar al auditorio del elenco para inventar emociones de ficción? ¿Decidir de manera premeditada la reacción del público? Y para los actores, ¿cómo sabrán mantener el ritmo? ¿Cómo sabrán cuál es la respuesta de la audiencia? Le digo que está muy bien y la gente vulgar que no conoce el teatro puede acudir como las abejas a encuevarse en un panal, pero no después de haber visto el brillo de sudor en la frente del actor, fundido en uno con su papel. ¿Alguien le espera, Max?

El hombrecillo de las gafas había terminado de hablar abruptamente.

—No que yo sepa, aunque aquí siempre parece haber alguien pronto para distraerle a uno. Aprovechemos para ir al palco de inmediato y no vernos interrumpidos. ¿Llega su compañía?

—Llegará, pero no debemos esperarle.

—Esto… De acuerdo —concedió el hombre de las orejas puntiagudas, extrañado.

Max Glücksmann, el prestigioso hombre de negocios, el magnate de la industria discográfica argentina, el dueño de Discos Glücksmann y Cinematografía Max Glücksmann, el fomentador del tango nacional y el héroe personal de Dolores Avellaneda, se giró por un momento para barrer la planta con la mirada. Tenía facciones limpias y espaciosas: frente alta, cejas separadas y cortas, nariz prominente —aunque con el buen gusto de ser respingada— y un bigote impecable que terminaba precisamente sobre las comisuras de sus labios. Bajo el lagrimal del ojo izquierdo tenía un lunar, detalle que Dolores encontraba “distinguido”. Durante una fracción de segundo sus miradas se cruzaron, prístina la de él y parpadeante la de ella, y el hombre le dirigió una sonrisa sumamente jovial a pesar de sus cuarenta y ocho años.

A punto habían estado de intercambiar cordialidades, pero se le había esfumado en el último instante. ¡Había temido inmiscuirse en una conversación importante! Por lo que lograba deducir, el hombre de las gafas tendría que haber sido Simeoni, el dramaturgo y director de Rumores tras bambalinas, la obra que les reunía en el Grand Splendid aquella tarde.

Si solo hubiese mostrado algo más de valentía y sabido utilizar el recurso de la distracción femenina con soltura… Abatida, Dolores suspiró y volvió a su posición junto a las barandas circulares. Buscó abajo a Pinélides o a su nieta, pero la muchedumbre las había devorado de alguna forma. «Ah, abajo adonde también deberé ir para tomar asiento». Supo que bajar era capitular, pero no tenía más que hacer ahí arriba.

De un momento a otro, justo cuando a oídos de Leticia llegaban las palabras de algún Bonpiani oculto por la muchedumbre, no sabía si emitidas por Carlo o por Alessandro, el asedio del público venció la resistencia de las puertas y cada uno fue a ocupar sus butacas. En comparación con el apuro general, Leticia y su abuela quedaron rezagadas, con lo cual la niña tuvo tiempo para admirar la nave en que se habían sumergido.

Cuatro hileras de palcos y un sinnúmero de butacas alineadas en tres filas, de las cuales la central era la más ancha, abusaban del espacio que convergía en una inmensa cortina bermellón de terciopelo. Antes de poder contemplar con detalle la sala, la cabeza de Leticia se alzó por tercera vez a lo alto.

Una pintura enorme coloreaba la cúpula. ¿Cómo se pintaba algo así? ¿Qué inmenso pincel se utilizaba? Sería mejor tener ojos en la coronilla o cojines en el suelo para que uno pudiese echarse de espaldas y abarcar toda la obra. Por más que su nuca le doliese, no pudo desprender la mirada de lo que parecía un consejo de gentes con túnicas en torno a una mujer vestida de blanco con un brazo alzado y el otro con unas ramas verdes en alto. Todos parecían prestarle oídos, menos el león oscuro que jadeaba cerca de sus pies junto a una escalera surcada por un reguero de flores. Junto a la mujer de blanco volaba una columna de palomas (¿con ramos de olivos en sus picos?) a toparse en el cielo con los querubines que también acudían al concilio.

—¡Espléndido! —celebró Pinélides.

—Splendid puede significar «espléndido» en otro idioma —sugirió la niña, que había aprendido hacía poco que su lengua no era la única hablada en el mundo y que existía gente que jamás la comprendería.

—Tiene sentido, polluelo.

«Mirar hacia arriba es importante, pero hace doler la nuca», concluyó con el incisivo raciocinio propio de quien emite axiomas tempranos, típico en sus nueve años.

No era la única en admirar la obra. A su lado, otros hacían sus empeños.

—Es evidente la alegoría al fin de la Gran Guerra.

—Representa la paz, sin lugar a dudas. ¿Algún modo de enfatizar lo importante de la prosperidad para el bienestar de los pueblos?

—No hace falta ni que lo digas, che.

Otras voces:

—La musa del medio, ¿quién podría ser?

—De buenas a primeras, diría que es la Fortuna.

—¿La Fortuna? Me falta la cornucopia a su lado.

—Fijate bien en las vides, el trigo y la fruta. Presagia abundancia.

—Sin embargo, no están en su posesión. Me inclino a pensar que se trata de otra diosa. Atenea, más bien. ¡Eso es! Atenea es la diosa de la guerra, pero también de la paz. Por si fuera poco, es la diosa de la cultura y de las artes. ¡Vaya, sí debe de ser ella!

—Reconozco que me convencés.

Leticia renovó su interés por la pintura. No tenía idea quién podía ser Atenea, pero le llamó la atención el comentario acerca del final de la Guerra Mundial. En efecto, descubrió muy cerca del borde cercano al telón, donde una mujer y un niño u hombre acuclillado lloraban junto a un murciélago —porque acaso le temiesen y quisiesen espantarlo—, una inscripción sucedida por unos números. ¡Una fecha, sin duda alguna!

«N. ORLANDI 1919»

Logró descifrar la inscripción deletreando en voz alta. ¡Entonces debía ser cierto que la cúpula quería representar la paz tras la guerra! Leticia todavía no era capaz de concebir las distancias, pero ella sabía que la guerra había sucedido muy lejos y, por consiguiente, parecía increíble hallar alguna referencia a la misma en un lugar tan apartado del mundo, según el atlas que aprendían en la escuela.

—¿Qué hacés, Pine? —Era Dolores, que las alcanzaba por la retaguardia—. Vamos a encontrar nuestros asientos.

—Pensé que te habríamos perdido —rezongó la aludida.

—Nada de eso. ¡Andando! —esquivó con maestría el reproche.

Su abuela tironeó de Leticia por uno de los dos pasillos. «A 7» y «A 8» rezaban sus boletos. Dolores, a pesar de la incredulidad de su abuela Pinélides, tenía el «H 5». Desmintió que fuese premeditado y dio a entender que un error de último minuto había acabado confundiendo su número de butaca. A Leticia no le importó, pues la fortuna le sonreía al ofrecerle un asiento en primera línea. Su abuela no parecía la mar de contenta, pero supo ser agradecida. Las amigas se despidieron; deprimida la que no había capturado a su presa y contrita la que se resignaba a ver la obra sin nadie con quien poder comentarla, amén de la excitada nieta que por ningún motivo podría estar a la altura del entendimiento dramático. Pinélides Blanco se dejó caer con un resoplido y quiso hundirse en la butaca al constatar con vergüenza que prácticamente todo el teatro las había visto al ser de las últimas en tomar asiento.

—Sentadas aquí serviremos de receptáculos para los escupitajos de los actores.

Pálida, la niña no dio crédito a lo que oía.

—¿Son tan buenos que la gente los viene a ver incluso si les escupen en la cara?

Su abuela rio de buena gana, justo cuando bajaban las luces y el murmullo general arreciaba en recatadas toses, como una tormenta gobernada a voluntad. Pinélides se vio obligada a susurrar al oído de su nieta.

—Lo verás tú misma. Por el esfuerzo que les significa impostar la voz, suelen…

—¡Ssss! —siseó alguien a su lado, imponiendo el mutismo sobre los últimos arrullos de las primeras filas.

Sobrevino un tímido silencio que poco a poco supo asentarse entre los infaltables quejidos y golpecitos de los paraguas que se caían o de las carteras que se resbalaban por la falda de las señoras.

Leticia giró la cabeza y buscó una última vez a los Bonpiani. Un codazo de su abuela le advirtió que sucedía algo en el escenario. Cuando se volvió, apreció el vaporoso correr de la elegante cortina. Los tablones crujieron bajo el peso de una imponente figura.

CAPÍTULO 1 En donde se empieza por el retorno

—Aquí es.

La silla de ruedas se frena secundando el esperado anuncio, tajante cual acusación de verdugo. Ella, la mayor, no se cree que hayan llegado tan pronto, si hacía tan solo una cuadra que doblaron por la Avenida Santa Fe.

Frente a sus narices pasa la gente con su habitual indiferencia, participando de la corriente citadina que vuelve a la mole de edificios un ente orgánico cuya respiración asfaltada y húmeda le rocía su rostro y sus lánguidos antebrazos de anciana irrevocablemente anciana. El aire primaveral no evita una repentina frialdad en la atmósfera cargada de sugestiones, provocando un escalofrío intruso.

Su promesa había sido la de no volver más siquiera a pisar aquel sitio. Creyó que rodando sentada en su cómoda silla mantendría su promesa. Repara ahora en lo inmaduro de su postura; a su edad ya está bueno de excusas y de intentar salir indemne. ¿Para qué, a fin de cuentas?

Si el anuncio de su arribo le ha sonado a acusación, reconoce que ella es la condenada al patíbulo. Será el castigo por quebrantar su palabra, asume.

—Hemos llegado pronto —se atreve a expresar procurando evitar cualquier temblor en la voz.

Arriba estarán los atalantes custodiando todavía el paso de cualquier paseante. Observarán con pétrea curiosidad la llegada del armatoste de hierro con cuatro ruedas y una apergaminada anciana montada encima de ella con los ojos cerrados, como muerta.

«Todavía no», le gustaría recriminarles a los bestiales gigantes que en sus nucas sostienen los balcones de la segunda o tercera planta, si bien quien la arrastra a empujones no entendería ni pío y pensaría una vez más que su señora ha enloquecido. ¡Nada peor que dar lástima! Acaso uno de los más terribles pesares de la vejez es la usurpación de la cordura y su sustitución por la senilidad.

Pero ya está: llega una vez más, contra marea y corriente y contra ella misma. «Ya está», deja de retorcerse. Se abandona aplicando entereza a su resignación. Sabe que debe restarle amargura a su condición para centrarse en su nuevo e inesperado cometido.

—He de confesar que a mí también me parece que hemos llegado pronto, señora. Son tan imponentes los edificios y tan variadas las gentes que da gusto verles. Y los escaparates distraen. —La que empuja a la anciana calla al constatar lo disparatado de su comentario.

Parece que la inválida no le presta suficiente atención. A medida que el ruedo las acercaba más y más a destino, venía pensando en dar la vuelta y marcharse, pero sus piernas le han dejado de responder hace años, luego de aquella vergonzosa amputación del pulgar. Debe vencer el miedo y aceptar su condición de condenada, de suerte que el reencuentro con el pasado le sirva de purgatorio para expiar su ingenuidad y cerrar un fallido intento de círculo que quedó colgado cual herradura, oxidado pero eterno.

—Lo han convertido en una librería —puntualiza exagerando su resignación. Hay un dejo de amargura en la frase.

—Hará uno o dos años, a lo sumo. He leído una noticia respecto del lugar —completa su asistente o su lazarillo. Nunca ha sabido cómo llamarla—. ¿Pasamos?

Tras unos largos segundos, la anciana asiente. Nadie nota cómo tuerce la boca. Inhala un poco del sofocante aire bonaerense que precede a la lluvia de primavera. Cuando el viento refresca sabe que han entrado al vestíbulo del edificio.

Le dan unas ganas locas de ordenarle a su asistente que emprenda la vil y poco honrosa retirada. ¿Por qué vuelve? De momento olvida la respuesta ante la agria duda. Podría emprenderla con su asistente. ¿No se da cuenta de que la senilidad enturbia su razón? ¿Hacerle caso al capricho inexplicable de una anciana? Sin embargo, cuando recuerda la razón que la hizo tomar la decisión logra apaciguar su tormento, dejándose guiar con soltura y docilidad.

«Ya está. Ya está».

Una afable voz masculina rompe el magnetismo atmosférico del vestíbulo aireado. Opacados quedan los sonidos de la calle a sus espaldas.

—Buenas tardes. ¿Lleva algún libro en su cartera?

Por cómo le cae el hálito del hombre en los párpados sabe que se dirigen a ella.

—Por supuesto —responde.

—Debe dejarlo en uno de nuestros casilleros, si fuese tan amable.

—No hace falta cuando se trata de un Novalis publicado en la década del cincuenta y, más encima, en alemán. Estoy segura de que aquí no lo tendrán a la venta.

—Le creo, señora, pero aun así el protocolo me exige revisar cada bolso que entra.

Como una ventolera cae otra vez el hálito del hombre que se ha dado cuenta de la ceguera de la señora. No sabe hablarle desde la distancia.

—O sea que usted me cree, pero precisa del registro —resume ella con sorna—. Otra prueba de que pertenezco a una época pasada en que la palabra bastaba.

Antepone su cartera de mala gana y ordena a su asistente que saque el ejemplar mentado. A ojos vista se trata de una encuadernación deshilachada en estado decadente, con hojas amarillentas cortadas irregularmente y con una portada arruinada por frecuentes lecturas.

—Muy bien. Adelante —aprueba el hombre dirigiéndose a la guapa muchacha que empuja a la postrada.

—Julia —dice la anciana con una voz de mando que evidencia su autoridad sobre su lazarillo.

Las ruedas retoman su giro, esta vez con apacibilidad y no con la presión de la calle. Julia, enmudecida, sonríe con empatía al afable guardia de ancha panza. Hay veces en que su señora se remonta con exceso al pasado, como si deseara vivir todavía en él.

—Querida niña, quiero que vayas relatando lo que veas, por favor.

Acostumbrada a la petición, Julia adopta un tono de voz monocorde. En España ha sido fácil, porque es su patria y la comodidad de mostrar la propia casa se le hacía patente describiendo los mismos monumentos que conocía desde los textos escolares. Ahora, recién llegada a un país diferente, le resulta artificial apoderarse de algo que le es ajeno. Sabe, por lo demás, que aquel lugar guarda un significado particular para la señora, quien se ha alterado en un par de ocasiones cuando lo rememora, siempre con una emoción indescifrable.

—Bien, pues hay libros amontonados sobre mesas que cortan el avance, por eso giramos ahora hacia la derecha. Es un lindo y amplio vestíbulo. A ambos lados hay repisas y mostradores que ofrecen volúmenes gráficos de hojas anchas. Pasamos junto al inicio de una escalera que da a las plantas superiores. Ahora subimos una rampa que está a la par de las escaleras para llegar a un rectángulo sin mesas. A cada costado hay unos mostradores… No, son los puntos de venta. La gente hace fila para pagar sus productos.

—¿Y la decoración?

Julia se sorprende por la excitación de su señora.

—Se ve muy antiguo y por eso no la he descrito —justifica—. Da la impresión de que siempre ha sido así.

—¡Fabuloso! ¿Qué más?

—Bueno, hay una garganta que nos permite pasar a un salón más grande… Vaya.

—Así que lo han conservado. ¡Lo han conservado! Aquella reacción tuya no puede ser por otra cosa.

Julia se toma unos segundos antes de contestar:

—Cuando usted me comentó que se trataba de un teatro… Bueno, teatros he conocido muchos, pero jamás llegaría a imaginarme algo así.

—Bienvenida, entonces. Bienvenida al pasado …

—Es estupendo.

—No en vano se le bautizó Splendid. Espléndido. No se creería que haya vuelto… Ahora dime cómo se las han arreglado con los libros. —Julia no responde de inmediato, por lo que su señora se ve obligada a elaborar la petición—: Conozco tus silencios tanto como el sonido de tu voz. Sé cuando no has comprendido gran cosa. Lo que quiero decir, niña, es que la última vez que estuve aquí todo el suelo eran butacas. Imagino que ahora algo habrán hecho para dar cabida a los libros.

—¡Por supuesto! Qué tonta he sido. La comprendo absolutamente. —La asistente retoma su voz de locutora radial—: Ante nosotras hay una bifurcación y podría decirse que cada camino es simétrico. Poseen estantes perpendiculares a las paredes del óvalo, en donde se almacenan más libros. Porque la sala es un óvalo, me doy cuenta ahora. Veo espacios de lectura; no muchos, pero los hay. Desde aquí se ve que las plantas superiores no cuentan con repisas atravesadas, sino solo con repisas pegadas a las paredes.

—¿Y ante nosotras?

—¿Delante nuestro?

—¿Qué produce la bifurcación? ¡Han de ser más repisas!

—A decir verdad, unas escaleras mecánicas bajan por un agujero…

—¡Un agujero!

La señora se lleva una mano al pecho, afligida por la novedad.

—Adivino que antes no lo hubo —cavila la muchacha—. Es un óvalo socavado en el medio del salón para descender a lo que desde aquí parece otra sección.

—¡Dios mío! Hay que ver la de cosas que son capaces de hacer las personas, si bien me temía visitar un lugar ultrajado y, por el contrario, pareciera continuar siendo sorprendente. —La señora se acomoda en su silla de ruedas adoptando un talante interesado—. Si tuvieras que elegir una palabra para describir lo que ves, ¿cuál sería?

Julia ni siquiera se lo piensa:

—Eso es fácil: ¡Dorado!

La señora se relaja en su silla móvil.

—Ya tenía razón yo; no parece haber cambiado mucho en todas estas décadas.

Avanzan algo más, rodeando los estantes repletos de libros que llegan a la altura de las caderas y que sirven en cierta medida como barandas del infame agujero practicado en medio del salón. Las portadas de los libros se camuflan como alas de mariposas o bien se entraman como escamas irisadas de peces coleccionados por aficionados que los categorizan con objetividad. Pasadas las novelas de bolsillo de reciente publicación o los best-sellers americanos con retratos de sus autores impresos entre nombre y subtítulo están las secciones de cocina con platos humeantes llamando a la tentación, la de autoayuda con sus preguntas sugerentes del tipo «¿Cansado de la rutina y del estrés?», la de arquitectura con edificios imposibles enmarcados en el frontis de esos volúmenes impagables, la de cómics con sus superhéroes de colores chillones o caricaturas divertidas e infantiles, también la de los infaltables ensayos y de doctrinas universales.

«Da para marearse», piensa Julia con intención de dejar volar a la curiosidad para sumergirse entre tantas materias. No obstante, un acogedor espacio captura todos sus sentidos.

—¡Vaya, vaya! Hay un cafecillo de lo más mono en el escenario —anuncia con evidente alegría. Repentinamente la perspectiva de tomarse una tacita le ha enardecido el ánimo. Lleva la silla de ruedas con inconsciencia hacia una rampa lateral que comparte el espacio de los peldaños que suben a los tablones—. ¿Le apetece algo?

La anciana constata por milésima vez cómo su ceguera le permite anteponerse a los límites de la visión, pues ha capturado el aroma del café molido y hervido varios estantes antes de que Julia se lo anunciase, si bien le parece increíble que el origen del aroma sea justamente el lugar que tanto rehúsa y al que la silla de ruedas parece dirigirse invariablemente.

—¿Es que acaso el escenario también lo mantienen? —pregunta a su vez la señora esquivando abiertamente la primera pregunta.

—Diría que debe tratarse del auténtico, a excepción de la escalerilla que han puesto para subir por el frente. Incluso se ve el cortinaje corrido.

Ya las ruedas delanteras de la silla móvil cogen el ángulo de subida de la rampa.

—Detente aquí mismo —ordena la anciana, subiendo el tono de voz de forma desacostumbrada. Julia se congela sin reparar en las miradas que ellas suscitan—. ¡Atrás, Julia!

Obedeciendo, la asistente retira la presión y deja que la gravedad le devuelva con su impulso la silla que estuvo a punto de empujar arriba. Queda a la espera de una voluntad que tarda en expresarse.

—¿De qué color es el telón?

La pregunta la pilla por sorpresa. Observa con detención los largos paños que cuelgan como columnas de lava junto a los márgenes del escenario.

—Rojo oscuro… Escarlata, creo que es.

Julia cree oír un gemido de impresión y un temblor en la silla.

—Es el mismo —sentencia la señora, hundiéndose en la oscuridad de su ceguera para viajar a una tarde de mil novecientos veintitrés, tan pretérita y a la vez tan presente.

Acto primero Escena I

Toda luz degeneró en un ínfimo brillo áureo. El telón se corrió arrugándose para revelar un cuarto singular y, todavía más singular, a un diablo parado en su centro rodeado por un sinnúmero de detalles que solicitaban la atención: en un extremo del escenario una corrida de perchas atiborradas de prendas multicolores, apretujadas y algunas superpuestas a otras, sin ningún decoro, hablando de presurosos cambios y poca disciplina. La parte trasera del escenario —esto es, aquella directamente opuesta al público— se extendía a través de tres espejos enmarcados en collares de ampolletas, algunas arrancadas o sencillamente quemadas. Tres sillas se anteponían a los espejos. La del medio estaba ocupada por una mujer, aunque de momento se le veía la espalda, si bien resultaba evidente que afinaba su maquillaje con ahínco. El otro extremo del escenario era un caótico conjunto de objetos, a saber: baúles a medio cerrar —o a medio abrir— con sábanas u otro tipo de tela queriendo arrancar; armas de madera, de las cuales sobresalían lanzas y alabardas, pero también había espadas y escudos; un papagayo de paño, puesto ahí seguramente para sugerir algo de color en ese extremo; un busto de una diosa o un dios encasquetado, podría ser Marte o Artemisa; un pequeño armazón semiesférico tejido de alambres, tachonado con máscaras venecianas, casi todas oscuras, aunque también las había cobrizas y de tono más claro.

El diablo exigía atención. Llevaba calzas carmesíes y ajustadas a lo largo de dos piernas huesudas. Se movía de lado a lado, inquieto. Parecía un pavo con su cuerpo largo y curvado hacia adelante, esperando que se le cruzase un conejo o algún animalillo sobre el cual abalanzarse. Mantenía los codos junto a las costillas, como si la articulación brotase de un hombro secundario a medio torso. Arriba, su mentón exagerado con barba de chivo igualaba la prominencia de la nariz de la media máscara huesuda y aquilina, algo menos demoníaca que su indumentaria. Una capa negra acentuaba su aspecto plumífero.

—¡Una vergüenza! —acabó por exclamar entre alguna ida y la respectiva vuelta—. ¡Como si él me debiese tolerar a mí cuando no está ocupado exigiendo pleitesía! Ha dicho maravillas acerca de su trabajo, mas no del mío, aunque estoy seguro de que ha forzado mi participación, pues conoce mis facultades. «Necesito un viejo con presencia, necesito un pilar sobre el que se sostenga el resto de la fronda de especímenes que estoy dispuesto a madurar en el árbol», ha dicho. Nos trataba como frutas, pero sé que mira al mundo de forma diferente. Y para él yo no soy fruta, sino que tronco. Heme aquí, todo un Atlas con el peso de una obra “orbe” a mis espaldas. Acepté, claro está, pero con pocas ganas, ¡y me disfraza así!

La mujer, quien hasta entonces estuvo maquillándose frente al espejo del medio, dejó inesperadamente su labor para buscar en el reflejo el aguileño perfil del hombre-pavo.

—¡Silencio, cariño, o te oirán del otro lado! Calla y presta oídos que la escena ya ha comenzado. —Sonidos ahogados provenían de alguna parte difícil de precisar. Podía suponerse que eran sonidos distantes embadurnados con un roce artificial muy particular que recordaba el gramófono de la abuela Pinélides, siempre presto a cantar óperas—. Me gustaría saber de qué va la obertura. Debemos cuidar lo que digamos, magnífico Pantaleón, para que no nos oigan del otro lado.

—¿Insistirás con eso de mofarte de mi personaje?

—La oportunidad es verdaderamente magnífica. ¿Para quién no sería un honor interpretar a Pantaleón, sacado de su tumba con la increíble promesa de renovar la gloria de antaño? ¿Cuándo volveré a verte convertido en un viejo avaro, cascarrabias, libidinoso y rico? Son cosas que escapan a la realidad e incluso a las fantasías que mejor pudiera haber elaborado.

Pantaleón apuntó al reflejo mediante el cual le hablaba la mujer.

—Pues si te quedas conmigo por otros veinte años, entonces quizás ya no necesite máscara alguna.

—¡Es un bello juego! —Por fin, la mujer dignó darse la vuelta y enfrentarse al público. Dos flecos castaños caían de sus sienes, provenientes de un peinado enrevesado tocado de rosas rojas y un lazo indescriptible. El maquillaje en el que se había ocupado era causante de un intenso rubor en sus mejillas y una extremada blancura del cutis. Tomó un antifaz que tenía sobre el regazo para apoyarlo sobre su diminuta nariz—. Podríamos usar las máscaras también aquí, tras bambalinas, como si el público pudiese filtrarse por los recovecos traseros del escenario y pudiese espiar todo cuanto hacemos. ¡Soy Colombina también aquí, viejo Pantaleón, hermosa y virginal y el deseo de Arlequín y tuyo también y por qué no de otras máscaras! Estrujaremos esta ridiculez, amor mío, y disfrutaremos con ello.

—Exageras, Mona…

—¡Colombina! ¡Soy Colombina! ¿Tendré apellido? Eso es algo que no estaba en el libreto y que no pregunté. ¿Qué me gustaría? ¿Qué me gustaría? ¿Algo italiano, francés o danés? Déjame pensar. A veces caminar me hace pensar con mayor facilidad. —Se incorporó de un ágil salto y se adelantó con la liviandad de una chiquilla—. Debe ser algo ampuloso, mas no rebuscado. Colombina me gusta porque es sutil y entraña ternura. ¿Y el resto? Tres nombres, porque quiero ser noble, claro está. Me pregunto si tendré ocasión de proclamar mis nombres en escena. Algo se me ocurre; sí, sí, me gusta. ¡Ay, es magnífico! ¡Ya sé! ¡Colombina Richiolina Esmeraldina di Montecastania! Así me llamaré.

—Si insistes, pero no pretendas que recuerde más allá de Colombina. ¿Acaso te agrada a tal punto el papel? —Se oye un champañazo. Voces como de fiesta se elevan por sobre los sonidos de fondo—. Por mientras, la escena avanza. Se lleva a cabo el Carnaval de la Serenísima República. Anno domini desconocido, pero he leído que hay más sablazos que pólvora y eso es ineludible pasado, acaso Casanova. Por eso tanto disfraz y caretas. ¡Como si fuese necesario! Da igual que hablemos fuerte; en escena es todo jolgorio y griterío. ¡Las luces brillan en los canales que parecerán estrellas infladas y a punto de reventar! Uno de los nuestros debería estar cantando, mas no se oye canto. Otros deberían emprender jugarretas y salir indemnes. ¿Sabías que estaba permitido hacer prácticamente cualquier cosa siempre y cuando la correría fuese provocada por un enmascarado?

—Pues no lo sabía.

Pantaleón se giró raudamente en su eterno ir y venir, como si de verdad hubiese visto el paso de un conejo y quisiese apresarlo. Por lo demás, no parecía estar atento a lo que dijese Colombina, quien intentaba interponerse en su andar.

—Muchos creen que es por belleza o por algún tipo de alegoría.

—¿Qué cosa, querido?

—Las máscaras. Te digo que las creen mero arte, pero fueron necesarias para los pillos y los cortejos más inverosímiles.

—¡A mí me parecen bellísimas! Yo saldría al Carnaval solo para contemplar las invenciones en los demás. Me cuesta imaginar lo que están haciendo al otro lado. ¿Qué ocurre en la primera escena? He leído únicamente mis líneas.

Aquello había logrado detener las idas y venidas de Pantaleón, paralizándolo por completo.

—¡Cuánto profesionalismo! —vociferó con sorna girándose sobre sus talones, prácticamente pegados el uno al otro—. Seguro que el dire estará feliz con una novata como tú. Llegar y leer solo tus líneas… Ni siquiera en mis inicios hubiera corrido tal riesgo. ¡Es impensable!

—No te enfades, Pantaleón. Aquí estoy y seguiré aquí hasta el final, por lo que puedes ahorrarte tu rabieta. ¿Y bien?

—¿La primera escena? Ah, la primera escena, que debería ser la embriagadora pomada que adormezca a la audiencia y la eleve a la ensoñación a la que han acudido y por la que han pagado una butaca. ¡Pensar que hay quienes han pagado por esto! Pero la primera escena es un cliché, en mi opinión. Lo típico, a decir verdad. No va más allá de un misterioso intercambio de miradas entre una Julieta y un Romeo venidos a menos. Ella es visiblemente mayor que él, por más empolvado que lleve el rostro. Les da en pleno corazón el flechazo de Cupido. Sin riesgos. Luego, porque no hay otra opción, un acercamiento frustrado, porque él va con sus amigos y ella se instala tras dos primas hermanas que cuchichean incesantemente y así la protegen. ¿De qué la protegen si él es noble y ella también? Del candor, de la excitación o de algún hechizo, porque no se sabe si hay algo concreto que prohíba un enamoramiento así. Tal como te digo, nada que escape a un buen cliché teatral. ¡Ninguna novedad!

—Me huele a una obra romántica.

—¡Eso es, Mona! —alabó el hombre-pavo a la mujer alzando los antebrazos y volviendo prestamente a su búsqueda de conejos u otras alimañas—. Colombina, quiero decir. Una obra romántica más, sin brillo alguno, limitada a repetir odas amorosas, a burlar malentendidos, a asestar tajos a los enemigos y otras cosas por el estilo. ¡Es la muerte de nuestro arte, querida! Es el fin de nuestros días, por suerte yo ya he alcanzado la cúspide. Para ti no sé si habrá esperanzas. Después no habrá más trabajo para quien quiera innovar y alcanzar nuevos límites.

—Ya, ya, déjate de cháchara —cortó Colombina poniendo los brazos en jarras—. ¿Y el final?

—¿Quieres que te suelte el final, así sin más? ¿Tampoco te has dignado leer el final? Egoísmo expositivo es de lo que sufres, o así debería llamarse. ¡Y tener que trabajar contigo!

—Dime, al menos, si alguien muere.

—¡Está claro que tú no! Si hay alguien que merece morir es ese engreído que nos ha puesto aquí, haciéndonos quedar ridiculizados. ¡Somos el hazmerreír de un teatro repleto! ¡Quinientas butacas, ni más ni menos! —Los brazos se habían alzado exasperados para caer con brusquedad con el repiqueteo de metales distantes—. Oye, son sablazos. Significa que nuestra escena ya está pronta.

Llegaba amortiguado el metálico entrechocar de filos. Colombina asintió enterada del ruido. De improviso salió corriendo un nuevo personaje, el cual se asemejaba a un payaso. Aparecía del extremo en donde se arrumbaban los objetos desordenados, saltando sobre un baúl con gran destreza.

—¡Estáis aquí! Qué bien. Aprontaos, pues os toca.

—A tus órdenes, Arlequín —bromeó Colombina.

—¿Me tomas el pelo? —preguntó el recién llegado, plantándose entre Colombina y Pantaleón. Ahora se podía apreciar su atuendo, que no eran más que rombos y triángulos y rectángulos remendados. Llevaba una daga al cinto. Su máscara cubría una porción más que la del viejo Pantaleón. La frente estaba marcada por protuberancias que acababan justo encima de los agujeros para los ojos.

—Le ha dado por divertirse con nuestros personajes durante la obra —terció Pantaleón, mesándose la barba de chivo sin apartar el codo de las costillas.

—Oh, ya veo. Muy gracioso, Colombina.

—Colombina Richiolina Esmeraldina di Montecastania.

—Puede que me termine acostumbrando… Por lo tanto, ¿Pantaleón…?

—A secas.

—Pantaleón Hacecas. ¡Eso es fácil de recordar!

Una débil risa brotó del público. Giacomo Bonpiani se aburría terriblemente y no lograba entender la gracia que lograba la simpatía de los espectadores. Descubrió que llevaba más tiempo observando los palcos y la platea en busca de papadas que se asemejasen a ranas o peinados estrambóticos que le resultasen irrisorios que ocupándose de lo que sucedía en el escenario. Arriba, a la derecha, en el palco de la segunda planta, poco antes del techo y el dibujo de la cúpula que le había hecho doler el cuello de tanto mirar (porque su madre aseveró que él se parecía a uno de los querubines alados de la izquierda), vio algo que despertó toda su curiosidad. Había un señor con gafas de sol. Bien vistas eran antiparras, pues eran redondas y diríase que le cubrían los costados hasta las sienes, aunque era difícil de ver por la distancia. ¿Quién necesitaría gafas en aquel ambiente?

Junto al hombre de las gafas reconoció a ese otro que les había valido tantos codazos a sus padres. «Max Glücksmann, Max Glücksmann». Su padre, Domenico Bonpiani, no había perdido la ocasión de saludarle en el vestíbulo, antes del comienzo de la obra, como si fuese una eminencia en los altos círculos bonaerenses. Tanto su madre como su padre estaban prendidos de la obra y el hombrecillo de las gafas esbozaba una sonrisa de satisfacción. Para redoblar la curiosidad que sentía Giacomo por el hombre en cuestión, la faz de este se dirigía constantemente al público, como si allí se celebrase la función. Quizás la mirada del hombre de las gafas desde allá arriba le hiciese desistir de su más reciente desafío.

—Si te birlas una máscara en los bastidores, te compro tu chocolate favorito —le había susurrado Carlo en un momento de diálogo en el escenario. Los cinco integrantes de la familia se sentaban uno al lado del otro. Junto al pasillo, Alessandro, luego Giacomo y Carlo, este junto a su madre y esta junto a su padre. Seguía un completo desconocido que apenas les había dirigido una inclinación de cabeza nada más sentarse.

Ahora Giacomo sopesaba la propuesta. Por un lado el chocolate y por otro la vigilancia imperturbable del hombre de allá arriba. ¿Sería sencillo colarse?

En el escenario seguían con los nombres.

—Todos vosotros, los altos exponentes de la realeza veneciana, han de tener un lugar de procedencia —decía Arlequín—. Me pregunto cuál es el tuyo, Pantaleón Hacecas.

—¡A mí también me gustaría saberlo, cariño!

Por un lado del hombre-pavo se puso la mujer y por el otro el payaso, expectantes.

—En primer lugar, no tengo apellido. ¿Está claro? En segundo lugar, nací en la región del Véneto, pero ni idea si fue en Venecia. Podría ser de Padua y así ni me entero. Me hice noble no por la cuna, sino que por desempeñar con excelencia la profesión de mercader. He apilado una fortuna y no tengo reparos en dilapidarla, pero soy tacaño con quien me pide favores, así que en escena ni siquiera intentéis improvisar un soborno que os irá como la peste. En cuanto a nombre, olvídense que esto tendrá continuidad. A lo más aceptaré un Pantaleón Padovés mientras estemos en escena. Entretanto dejaos de tantas estupideces.

Colombina mostró todos sus dientes con una encantadora sonrisa. Pasó por delante de Pantaleón para coger de un brazo al payaso. ¡Cómo brillaban las escamas de su antifaz! Parecía la piel de una serpiente azulina o de un cocodrilo diamantino.

—Alguien no quiere jugar, Arlequín, pero apuesto a que tú sí que no tendrás objeciones.

—¿Por qué las tendría si te puedo hacer feliz, amiga mía? —indagó con retórica el payaso, hablando muy rápido.

Ambos recorrieron el borde del escenario, tranquilos en comparación con el inquieto hombre-pavo.

—Me divierto con tan solo verte, Arlequín. ¿Sabes que me declararás tu amor en una escena?

—Incondicional, mi Colombina. Espero que nuestro Pantaleón no se ponga celoso.

—En el escenario tendrá que ser así, pero tras bambalinas pueden fanfarronear todo lo que quieran con sus máscaras y burradas —terció este—. Va quedando poco para salir a escena, Mona, así que no te entretengas y concéntrate.

Ella esquivó el llamado de atención de Pantaleón.

—¿Harías una cosa por mí, divino Arlequín?

—Lo que mi amada Colombina desee es para mí la luz del día y el sol que deberé seguir.

—¡Qué romántico! Adivino que en el escenario la pasaremos divinamente. Ahora, dime lo que otro no me ha querido decir.

Miró por sobre su hombro en dirección a Pantaleón, que ya iba y venía otra vez, berreando rabietas insonoras.

—¿Y eso qué es? —se interesó Arlequín.

Colombina adoptó un aire conspiratorio.

—¿Habrá alguna muerte durante la obra?

—Veo que alguien no se ha leído todo el libreto.

—De lo mismo me quejé yo —terció otra vez Pantaleón.

—¡Tan solo dímelo, mi Arlequín! ¿Habrá alguna muerte a la que tengamos que hacer frente?

Arlequín soltó un largo bufido. Buscó apoyo en Pantaleón, quien no le devolvió la mirada. El payaso se encogió de hombros. Su tono se volvió tétrico y podría decirse que le respondió al público más que a la mujer que se le colgaba de un hombro.

—Sí, me temo que la habrá.

Colombina alzó los brazos y giró mostrando su alegría y haciendo una pequeña pantomima de festejo.

—¡Qué excitante!

Justo entonces se oyó una explosión amortiguada y rasposa, producto también del oculto gramófono de los ruidos. Pantaleón cesó en sus idas y venidas para coger a Colombina del brazo y arrastrarla consigo hacia el extremo derecho del escenario.

—¡Los fuegos de artificio! —vociferó—. Es nuestro turno.

Reacia a ser arrastrada, la mujer se zafó de la garra y se alisó las faldas antes de seguir la estela de Pantaleón, quien ya desaparecía por las sombras invisibles del teatro.

CAPÍTULO 2En donde ocurrió algo horrible

Hay algo preocupante en el silencio al igual que ocurre cuando se es víctima de una bulliciosa cacofonía. Las fauces del escenario permanecen abiertas, listas para engullir a la extraña criatura de dos pies, dos cabezas y cuatro ruedas que se mofa sin saberlo del bostezo, cual plancton incauto o más bien vivaracho que contemplase las barbas de la ballena con expresión miope, inmune a la succión del gigante.

Julia sabe cuánta responsabilidad lleva sobre sus hombros o, precisamente, en las manillas que aferran sus manos: evitar cualquier exposición a lo desagradable —amplísimo espectro de múltiples definiciones—; evitar cualquier discusión acalorada; nada demasiado estimulante, tanto en comidas como en sensaciones; nada que pueda resultar demasiado repetitivo o ruidoso. Por eso, cuando supo que su señora quería ir a una librería, accedió sin reparos. ¿Qué otro lugar podría ser más apacible que una librería? Se le ocurrió una casa en una montaña o un iglú en el Ártico.

No obstante, de lo que conoce a su señora hasta ahora, sabe que ella cae presa de emociones intensas, acaso indeseadas para su débil condición. Súmese a ello que los sentidos restantes se agudizan cuando se ha perdido la visión, según dicen.

Quiere hallar inspiración para fundir el plomo que atenaza el corazón de la dama, que se ha quedado en vilo. Se percata de quienes reparan en ellas desde sus mesas en el escenario. Sabe que aquí despiertan tanta extrañeza como hicieran en Madrid. Las observan con las facturas a media altura o las tazas asidas con pulgares e índices, mas no alzadas.

A todo esto, son las diez de la mañana.

—Y bien, ¿vamos a por ese café o prefiere que se lo traiga?

—¿Eh? —Unos ojos vedados la buscan en los infinitos espacios de la oscuridad, como si hubiera un rostro flotando por ahí que correspondiese al autor de la frase—. No, no, mejor dediquémonos a la misión que nos trae aquí. No quiero pisar el escenario. Al menos no de momento, porque para ello debo prepararme. —A la señora se la ve intranquila e incómoda—. Llévame adonde están las novelas. Alejémonos, Julia.

Es la primera vez que la señora habla de una “misión”. Ni siquiera en las catorce horas que pasaron sentadas lado a lado en el avión —tortuosas horas en que la constante preocupación privó a la asistente de pegar los párpados— le insinuó algo semejante. ¿A qué aludirá? Debe dejar pasar el comentario.

Inclina su cuerpo hacia adelante para imprimir suficiente impulso a la silla de ruedas. Continúan el rodeo del gran óvalo central para dar, aproximadamente a medio camino de vuelta hacia el vestíbulo, con un espacio abierto entre los estantes paralelos y perpendiculares al muro. Tres mullidos sillones y una mesita central están ahí para que los visitantes puedan degustar de algunas páginas puestas a airearse entre manos indecisas, parangonando la condición textil del texto que necesita ser probado con la vista tal como la tela con la yema de los dedos.

Dos de los asientos se encuentran libres. Julia no tarda en ocupar uno, dejando la silla de la señora junto a ella. El ocupante del sillón restante es un hombre barrigudo de unos sesenta años con barba incipiente y cabellos canos y cortos. Irradia su condición de jubilado como si fuese una característica palpable. Alza los ojos por sobre las gafas de lectura para sonreír bovinamente. Lo que Julia no puede saber es si el hombre se ha dado de sopetón con la desocupación y no sabe qué hacer con el ocio de sus días o si siempre ha visitado librerías a las diez de la mañana durante la semana.

En la pared por encima de ellos se lee un cartel negro con letras blancas, sobrio a más no poder:

NOVELA ROMÁNTICA

Cabe suponer que la sección es la más abarrotada de contemporáneos y clásicos. La silla de ruedas queda entre el sillón vacío y el ocupado por la muchacha. La anciana cabizbaja no parece haberse recuperado de su impresión. Tal vez le cueste todavía convencerse de haber vuelto a aquel lugar luego de tanto tiempo.

—Nos he conseguido un puesto privilegiado en medio de un sinfín de libros —dice Julia para levantarle el ánimo.

Junto a ellas, el lector barrigudo carraspea. ¿Le molestará la irrupción de las recién llegadas? Detalles así no se le escapan a la señora, toda oídos y avispada a pesar de los años. Esta vez prefiere callar cualquier comentario. Baja la voz hasta convertirla en un respetuoso susurro:

—Acércate.

Julia obedece, naturalmente. Curva la espalda para quedar a la altura del rostro fláccido de la dama. Presta oídos como haría el paje más solícito, elevando a la postrada a calidad de reina.

—¿Me contará qué ocurre?

—Si mi abuela me hubiese contado todo lo que ocurría… «Cada cosa a su debido tiempo, polluelo», estaría diciendo. La oigo aquí. —Se palpa una sien—. Ahora tengo su rol, por lo que te toca hacer de nieta, aunque no lo seas.

Julia frunce el ceño y como para escudarse de cualquier asomo de locura mira al lado, hacia el señor barrigudo. Este ya notó la ceguera de la dama, por lo que retiene cualquier asomo de incomodidad.

La señora continúa hablando:

—Presencié una obra de teatro aquí mismo. El tiempo ha estropeado su recuerdo, como una difusa humareda que forma figuras bellísimas. Me gustaría hallar esa obra.

—¿De qué trata?

—Recuerdo que giraba en torno a una compañía itinerante venida de lejos. Figúrate que las distancias eran cien veces mayores un siglo atrás. Quizá mentían y venían de la esquina, pero es que no había forma de saberlo. Actuaban con máscaras, pero la obra que desarrollaban sucedía para un público invisible tras bastidores. Calma, calma, me explico: la fantasía del drama consistió en darnos el privilegio de no asistir al drama en cuestión, sino que a los momentos ociosos de los actores. Por lo tanto, lo que nosotros vimos fueron las pasiones y los desencantos de los actores en su piel real, con todo lo que con ello te puedas imaginar. Hablaron de amotinarse contra el director, algunos expusieron sus miedos y otros confesaron sus amores, de manera tan rara que parecía real. Hoy por hoy difícilmente alguien se atrevería a apostar en algo así, porque le tienen aversión al riesgo y a lo original.