Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Hoja de Lata

- Sprache: Spanisch

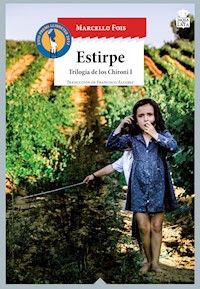

Primer volumen de la memorable trilogía de los Chironi, una humilde familia de herreros que progresa con el auge de la burguesía en la Cerdeña de finales del XIX. Esta es la historia de Michele Angelo y Mercede y la de su estirpe, los Chironi, una humilde familia de herreros que progresa con el auge de la burguesía en la Cerdeña de finales del XIX. La modernidad ha llegado a la villa de Nuoro, que se expande a pasos agigantados, y la fragua de Michele Angelo bulle de actividad mientras la familia se multiplica. Primero llegan Pietro y Paolo, gemelos; después Giovanni, que nace verde como si lo hubiera expulsado un pantano; luego Gavino, Luigi Ippolito, Marianna… Una prole de gentes buenas y sin pretensiones que el destino se empeña en querer borrar de la faz de la tierra. Con Estirpe, Fois inaugura la memorable saga de los Chironi, crónica minúscula y a la vez universal de la Cerdeña humilde y de una Europa que se tambalea bajo la Gran Guerra.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 384

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ESTIRPE

MARCELLO FOIS

ESTIRPE

TRADUCCIÓN DE FRANCISCO ÁLVAREZ

SENSIBLES A LAS LETRAS, 28

Título original: Stirpe, 2009

Primera edición en Hoja de Lata: noviembre del 2016

Segunda edición: enero del 2017

Tercera edición: marzo del 2017

Cuarta edición: junio del 2017

© Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino, 2009 y 2011

© de la traducción: Francisco Álvarez, 2016

© de la imagen de la cubierta: Guajes en los viñedos de Valtuille de Abajo (El Bierzo), María Bringas, 2016

© de la fotografía de la solapa: Francesca Casula

© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2016

Hoja de Lata Editorial S. L.

Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212 Xixón, Asturies [España]

[email protected] / www.hojadelata.net

Edición y composición: Hoja de Lata Editorial S. L.

Diseño de la colección: Trabayadores culturales Glayíu

Corrección de pruebas: Tania Galán Álvarez

Questo libro è stato tradotto grazie ad un contributo alla traduzione assegnato dal Ministero degli affari Esteri italiano.

Este libro se ha publicado con una subvención a la traducción concedida por el Ministerio de asuntos Exteriores italiano.

ISBN: 978-84-18918-49-0

Producción del ePub: booqlab

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.

ÍNDICE

Prólogo

Canto primero-Paraíso (1889-1900)

Canto segundo-Infierno (1901-1942)

Canto tercero-Purgatorio (1943)

A Paola, que le da sentido…

PRÓLOGO

Luigi Ippolito yace en la cama, que ha sido hecha con esmero. Vestido de punta en blanco, con los botones de su túnica relumbrantes y los zapatos relucientes como un espejo. Como siempre ha sido y como siempre será, se llama a sí mismo anteponiendo el apellido al nombre, Chironi Luigi Ippolito, y sin moverse se pone en pie para contemplarse, circunspecto, muerto, listo para ser llorado. El Uno está allí, idéntico a sí mismo; el Otro lo mira, inquieto, petrificado pero turbado, recto y seco como un insulto dicho a la cara, entre la cama y la ventana. Porque la quietud del Uno es apariencia y la quietud del Otro es control. A primera vista se diría que Luigi Ippolito y Luigi Ippolito son idénticos, solo que el primero, el que yace en la cama, tiene la imperturbable apariencia del muerto sereno, mientras que el segundo, el que se observa a sí mismo, de pie, se muestra rígido y ceñudo, porque rígidas y ceñudas son las miradas de perplejidad. Así, mientras el primero está inmerso en la indescriptible paz de una rendición total, el segundo lucha contra esa invencible laxitud. Por eso, en un momento dado, rompiendo el éxtasis, se acerca hasta casi robarle el aliento, como un cariñoso padre que quiere asegurarse de que el recién nacido aún respira. Pero no es por amor por lo que Luigi Ippolito se inclina sobre Luigi Ippolito, no. El Otro se inclina sobre el Uno para leerle la vida. Y también para insultarle, porque este no es momento de morirse ni mucho menos de jugar a la muerte; y porque este no es momento de rendirse.

El Uno escucha y no se mueve, empeñado en seguir adelante con su farsa de difunto. No se mueve a pesar de que le gustaría regresar a él mismo.

Rendido ante su evidente terquedad, el Otro se sienta en el borde de la silla de mimbre frente a la mesilla, como una joven viuda que aún no ha asimilado el ultraje que acaba de sufrir. Se queda observando al Uno, que a duras penas respira. «¿Cómo es eso de explorar esa tierra de silencio?», se pregunta. «¿Cómo es ese viaje maldito?».

Luego la luz parece abandonar la estancia precipitadamente y las pobladas cejas ensombrecen los párpados cerrados del Uno, dejando al descubierto toda su palidez. El Otro entonces, al mismo tiempo que desciende la intensidad de la luz, baja el tono de su voz y de sus pensamientos para mostrarse finalmente dispuesto a jugar a ese juego de difuntos. ¿Recordaba la soledad de los campos exhaustos en la canícula? ¿Podía recordar la espera ante la trampa? ¿Y la vida que expelían sus pulmones después de la carrera? ¿Lo recordaba? «Las batallas en el olivar, el canto rotundo de las cigarras, el silbido felón del viento mistral... ¿Te acuerdas? Yo quería vivir en el vacío, en la luminosidad de un presente constante. Obstinado. Tú querías el contraluz. Querías las sombras. Yo quería el espacio, ¿lo recuerdas? ¿Te acuerdas?». Todo era repetir el «¿Te acuerdas?». Y los libros en un cesto, como si fueran pan, porque había que alimentar un cuerpo dentro del cuerpo y urgía prepararse para el paso diario del tiempo. Y la superficie rugosa de nuestra vida en común, como una mesa de madera rústica en la que el encanto del pasado podía hallar el orden. Luigi Ippolito Chironi, descendiente de los Chironi, que con anterioridad habían sido De Quirón y luego Kirone, los que antes de su cautividad en la comarca de Barbagia habían criado los caballos sobre los cuales se sentaron las santas posaderas de dos papas y las posaderas laicas de un virrey… «¿Lo recuerdas? El mármol, la botella de cuello estrecho, la vieja revista... Oh, nuestra vida depositada en el caos predestinado del recuerdo. Como el secreto orden de un plan bien dispuesto. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas la esperanza del cristal transparente?».

Pero a esas preguntas el Uno no responde, porque sabe lo que significa contarse confidencias a sí mismo y creer de repente que es el Uno y el Otro al mismo tiempo. Silencio. Es allí donde se regresa siempre.

En el cuarto, la luz ya es de capilla ardiente, porque una mancha negra se ha hecho un hueco en el centro del sol. El Uno y el Otro se miran. El primero, tumbado, parece ausente, pero observa al segundo a través de sus párpados cerrados. El segundo, con el ceño fruncido, le devuelve con tenaz atención esa mirada ausente. Como siempre ha sido y como siempre será.

Entonces se hace el silencio, contra el constante fragor de la reflexión. Ahora parece que no haya nada, nada en lo que pensar, nada que recordar. Ha sido un sueño, o quizá no; ha sido llegar exactamente al punto en el cual resulta imposible cualquier rectificación.

El escritorio está vacío, en el ángulo oscuro del cuarto. El destino le ha concedido pluma y papel. Y allí fuera el cielo es del color de la leche. Luigi Ippolito se observa a sí mismo con una mezcolanza de comprensión y pena. Es un cuerpo a la deriva, más blando de como lo recordaba, más dócil de lo que nunca había sido, rendido a la corriente.

¿Pero cómo contar esta historia de silencios? Lo sabéis, todo el mundo sabe que las historias se cuentan por la sencilla razón de que han sucedido en algún lugar. Basta con encontrar el tono adecuado, darle a la voz ese calor interno que hace fermentar la masa, serena en la superficie, turbulenta en la sustancia. Basta con saber dónde está el grano y dónde la paja, pensando sin pensar apenas. Porque ser consciente de que se está pensando es como desvelar el mecanismo y desvelar el mecanismo es convertir la historia en mortal.

Por tanto, estaba diciendo, desde las sombras que envuelven el escritorio surge la tozuda luminosidad de una hoja en blanco. Que es quizá una invitación…

CANTO PRIMERO-PARAÍSO (1889-1900)

Scire se nesciunt.

Primero vienen los bisabuelos: Michele Angelo Chironi y Mercede Lai. Antes de ellos, nada. Y hay que decir que si no se hubieran encontrado en la iglesia, él herrero y ella mujer, es probable, por no decir seguro, que esta estirpe se habría diluido en el anonimato que rodea las historias de esta tierra antes de que alguien se decida a contarlas.

En resumen, ella reza la novena a la Virgen de las Gracias y él está reparando el gancho metálico que sostiene, a tres metros de altura del suelo, el peso del gran incensario. Ella tiene dieciséis años, él diecinueve. Ni siquiera es herrero aún, sino aprendiz de herrero; ella, sin embargo, ya es de hierro, cincelado y magnífico, con un rostro perfecto. Él, desde arriba, percibe una especie de abismo; ella, desde abajo, el vértigo. Y eso es todo. Alrededor de ellos se produce una rarefacción del aire, como cuando se ralentiza una carrera.

Michele Angelo es robusto, sólido, como un animal bien alimentado. Predomina en él el tono castaño, aunque a contraluz su ser adquiere un aire rubiáceo, casi como si fuera la viva expresión de un paisaje extranjero, como el fruto de una semilla melosa en contraste con la persistencia del negro azabache que lo rodea. El pelo de Mercede, joven nativa, parece de color azul. Brillante como una pincelada de esmalte. También su cabello tiene su apariencia y su sustancia, porque habría de ser muy negro, pero la luz que se acumula en torno al blanquísimo canal de la raya del pelo lo hace azul. Y toda esa observación inconsciente se resuelve en apenas un segundo.

Tras aquello van pasando los días y los meses. La novena concluye, termina la fiesta que la sigue, también acaba el invierno.

En abril Mercede, con las otras devotas del vecindario, va de casa en casa haciendo la colecta para la festividad del santuario de San Francesco di Lula. La tercera casa que visitan es la de Giuseppe Mundula, maestro herrero, en la que está Michele Angelo. Y precisamente ella, que por timidez nunca antes se había atrevido a llamar a una puerta, es la que llama a aquella; y precisamente él, que ni siquiera habría de estar en casa en ese momento, es quien abre. Siempre hay una constante en estos encuentros que parecen marcados por el Destino, aunque el Destino sea una cosa demasiado seria. Mercede y Michele Angelo saben que se encuentran exactamente donde siempre habían tratado de encontrarse, obstinadamente, con la fuerza del más sordo deseo.

Sin embargo, ahora que están frente a frente ni siquiera se miran a los ojos. Visto de pie se percibe que él es de complexión fuerte, no demasiado delgado. Y ella, cuando complete su etapa de crecimiento, es posible que le supere en estatura. ¿Pero qué importancia tiene eso? Lo que le agrada a Mercede de él es la luz ámbar que lo envuelve y se entretiene pensando en la práctica de la tarea genética: él será la semilla de sus hijos. A Michele Angelo le gusta de ella que respire con los labios entreabiertos. También pensaría en sus ojos y seguidamente en todo lo demás en lo que habría de pensar si no creyera que aquella era la mujer de su vida. A él esa mañana se le había hecho tarde en casa con alguna tarea; ella, en lugar de quedarse detrás de las tres beatas, había decidido adelantarse a ellas y llamar. A él, desde el otro lado de la puerta, le había resultado familiar aquella forma de llamar y, contra todo pronóstico, se había apresurado a abrir, dando un brinco para ganarle la posición al herrero.

Así pues, en esa simultaneidad no actuó el Destino, sino la terquedad. El amor dura únicamente un momento de perfección, el resto solo es evocación, pero ese momento puede ser suficiente para darle sentido a más de una vida. Y así fue: él le entregó la ofrenda pertinente para el santo, que equivalía a casi una jornada completa de trabajo, y ella la recibió alargando la palma de la mano, para que él pudiera rozarla suavemente. Un gesto del cual nunca se avergonzaría a pesar de que, desde el abismo de su razonamiento, pudiera parecer más licencioso que la propia posibilidad de ofrecerle su virginidad. Porque en aquel gesto había una invitación, y una invitación es aún peor que la simple y asombrosa fisiología del deseo. Allí no había sorpresa, había consciencia, un deliberado propósito de dejarse tocar por aquel varón.

Michele Angelo se recreó unos instantes con ese contacto, el tiempo suficiente para percibir la consistencia impalpable de la piel de ella y, tal vez, para avergonzarse de tener él una epidermis ya curtida, porque un herrero, aunque todavía sea solo un aprendiz, no es posible que tenga en ningún caso unas manos delicadas.

Está clara cuál es la diferencia entre ellos dos: Mercede lo sabe todo, Michele Angelo no sabe nada.

En su noche de bodas, Michele Angelo está hasta tal punto abrumado por los plazos y por las formas que Mercede, acostumbrada a tomar la iniciativa a cualquier precio, decide coger su mano y guiarla hacia su seno. Un gesto de mujerzuela, podría ser, pero siente que debe hacerlo porque él, aunque intenta tocarla, no alcanza a hacerlo, como si hubiera un cojín de aire entre la carne de ella y las manos de él. A Mercede le gustaría sentirse ferozmente empapada por el deseo explícito, porque eso es lo que siempre se ha imaginado que ocurriría, y él sin embargo sigue buscando el contacto como se hace con el pan que quema: rozándolo y luego apartándose de él. Así que ella lo mira fijamente a los ojos, que con el parpadeo de la vela parecen destellos de miel, y con su mano aprieta la mano de él sobre su seno. Finalmente Michele Angelo, en ese contacto sin mediación, entre la consistencia del pecho y la firmeza del pezón, empieza a respirar por la nariz… Quisiera cerrar los ojos, pero ella se lo impide presionando aún más su mano sobre la de él e induciéndole a hacer un movimiento circular. Cuando ella presiente que él ya lo ha entendido, abandona la presa, dejando que continúe solo.

La casa de la joven pareja es pequeña, pero es de su propiedad.

Fuera, teniendo en cuenta que no hay ninguna luz humana, la mirada puede perderse en una oscuridad perfecta, en la que tiemblan febrilmente un número inconmensurable de racimos de estrellas

Es un hogar humilde. De diseño básico. Una planta construida sobre la fragua.

Por el camino adoquinado pasan los carros tirados por bueyes, los caballos, las ovejas y los pastores. Pasan el cura y el médico. Pasan los soldados: los uniformes grises del ejército real y los azules de los Carabinieri. Pasan los fugitivos y los perseguidores; los investigadores y los delatores. Por aquel pedazo de territorio pasa una historia minúscula que es el fruto, prácticamente la consecuencia, de una historia mucho más grande. Las migajas del banquete es lo que queda para comer en este rincón del mundo, aunque, si se sabe mirar y si se saborea bien, a través de esas migajas es posible interpretar muchas cosas.

A pesar de la oscuridad, las paredes de la vivienda que se eleva sobre el taller del herrero tienen la luminiscencia de la cal viva.

Michele Angelo y Mercede perciben algo al otro lado de la ventana, algo que va más allá de la fiebre lánguida que los devora, algún paso de carros, de historias, ya sean muy pequeñas o muy grandes. Y sin siquiera hablar entre ellos piensan que, por reciprocidad, desde el callejón también alguien podría advertir la actividad febril del taller de la vida tal y como está sucediendo. Por eso, en el momento culminante, empujado por una cautela quizá innecesaria o quizá no, Michele Angelo hunde su cara en la almohada para ahogar un intenso gemido. Mercede le responde con un gesto de aprobación y él, aunque no la mira, siente que ella se abre igual que se abriría una madre.

Rememorando aquello muchos años más tarde, Mercede contaría que su mayor sorpresa fue descubrir que aquel marido infantil tenía atributos de hombre ya formado, con un ligero vello rizado y rubio que le cubría la espalda y el pecho, y que daba a su piel una apariencia más cándida. Y aparte la barba, que a la distancia de un beso se podía ver y casi se podía sentir cómo crecía. Ella contaría, sin reserva alguna, que fue un buen marido, atento y nunca vulgar. Que disfrutaba con sus caricias y con sus pechos más que con cualquier otra cosa.

Con una precisión maravillosa, matemática, Mercede quedó embarazada aquella misma noche.

Pero el secreto de esa perfecta concepción estuvo en aceptarse sin hacer preguntas. Con el paso del tiempo ya fueron apareciendo los defectos, porque Michele Angelo era taciturno y quisquilloso, y Mercede era prepotente y demasiado condicionada por el qué dirán.

Al cabo de nueve meses, como demostración exacta de una fórmula matemática, nacieron Pietro y Paolo, gemelos. Y a continuación, en los diez años que siguieron: Giovanni Maria, que nació muerto; Franceschina, que nació muerta; Gavino, que emigró a Australia; Luigi Ippolito, que murió en la guerra; y Marianna…

Su amor recorrió un largo trayecto. Caminaron como dos peregrinos hacia un lejano santuario del que se espera divisar, a cada paso que se da, al menos un ápice del campanario, aunque nunca llegaron a verlo. Había que amarse y amarse frente a todo: frente al polvo que cubre el pelo, frente a la tentación de aceptar un paseo en carro o de abandonarse a la desesperación ante la lluvia que empapa, los zapatos que se hunden en el barro, el paso vacilante, el paladar seco bajo la canícula, los dedos lívidos por la helada o la mirada perdida hacia un final que siempre, siempre, se acababa transformando en un comienzo.

Caminaron en línea recta, sin volver nunca la vista atrás, como seres anónimos, lo más anónimos que uno pueda imaginar. Por el borde de un camino que, visto desde lo alto de una calesa, parece majestuoso pero que, visto desde abajo, con los pies removiendo la gravilla, se hace terrible e inacabable. Hubo quien se cruzó con ellos, aunque nunca jamás se reconocieron, porque el suyo era un proceder exclusivo, eran dos pero en realidad eran uno solo; nada vieron y nada supieron. Solamente el amor: obstinado, inflexible, banal, ciego.

En pocos años, Michele Angelo ya ha ampliado el taller y ha instalado una nueva forja en la parte trasera de la antigua. En esa obra han tenido que sacrificar una parte del patio, pero les vendrá bien la ampliación de la superficie de la casa ahora que los gemelos están creciendo y la familia sigue aumentando con la fuerza de una primavera sin fin. Y el negocio prospera debido a que Michele Angelo se ha ganado la fama de ser el mejor herrero del pueblo, que ya es casi una ciudad.

Porque lo que la suerte le ha concedido a la localidad por mediación del registro de la propiedad, suponiendo que la suerte exista, es un modesto conglomerado de construcciones que vive una especie de adolescencia inquieta —ni carne ni pescado—, pero que aspira pretenciosamente, como ocurre con ciertos suburbios, a convertirse pronto en una cosa o en la otra, o en ambas a la vez. Por el momento, visto desde Ugolio, Nuoro se muestra como un puesto avanzado de frontera, yermo, con una catedral monumental que le da la apariencia de un pueblo andino. Y una cárcel inmensa, circular, como un bombo posado sobre una llanura de hierba. Nuoro, de hecho, representa la cohabitación de dos almas diferentes: en el monte, San Pietro y los pastores; en el valle, Séuna y los campesinos. De esa comprobada dualidad depende el aliento del lugar. Así es que a Michele Angelo le toca recorrer esa vida cuando el organismo infantil y arcaico del pueblo está comenzando a hervir por las hormonas de la modernidad, que propagan la conjetura de que ya se trata de una ciudad, o al menos de una villa, gracias al desarrollo que está experimentando la calle Majore, una modernísima vía para la burguesía, ubicada en el punto exacto de conjunción de las dos almas antiguas. El Jano bifronte se convierte en el Cancerbero de tres cabezas. Y esa posición central lo determina y lo resume todo: el sentimiento de casta, la mirada que se dirige allende el mar, hacia la Historia... Y describe la persistencia de ciertas visiones vengan de donde vengan: todos están convencidos de que ven algo que otros no han visto; se engañan al creer que lo que ellos piensan otros no lo han pensado. Pero todo depende del hecho de que alguien se tome la molestia de contar de forma extraordinaria aquello que es ordinario.

Por tanto, la vía peatonal, la calle Majore, ha sido concebida para exhibir todas aquellas cosas que, en teoría, ha de tener una ciudad que se precie, como el local hostelero de moda y la farmacia, pero también el ayuntamiento de apariencia rústica y el mercado con la pesa para el ganado. Al margen, claro está, de los pequeños negocios ya establecidos, en su mayor parte gestionados por istranzos, forasteros, en una civilización como aquella, que en literatura acaba de descubrir la escritura y en economía apenas ha abandonado el trueque. Así las cosas, la calle central es el puente foráneo que une las dos realidades autóctonas, un territorio franco a cuyos flancos discurre una especie de río musgoso y rocoso rodeado por árboles que los habitantes de Nuoro llaman Giardinetti. Pero para Michele Angelo esa calle representa, sobre todo, la arquitectura civil de los edificios enyesados… y con balcones.

De cualquier modo, en esta farsa de criaturas encadenadas Michele Angelo representa la excepción que hace que la regla sea inconsistente… Poco se sabe de él, solo que debió de ser el fruto de un abrazo consumado entre bambalinas: su padre, quién sabe cómo se llamaba, habría sido un carbonero llegado de la península; su madre, una nativa hija de nadie, tal vez una criada. Es un hecho que ella no supo que estaba embarazada hasta el momento de dar a luz y que él nunca llegó a saber que había sido padre. Y es también un hecho que en aquel rincón del mundo olvidado por cualquier clase de divinidad lo habitual era parir cosas peludas de escaso peso, mientras que ella dio a luz un fardo de blanco y oro, tan hermoso como el Niño Jesús de un belén. Pero, evidentemente, fruto de una semilla que no era apta para aquel útero, así que cuando lo sacaron ella ya había muerto. De ahí el nombre de Michele, el arcángel Miguel con la espada… Porque a las Hijas de la Caridad les resultó seductora la idea de que había sido precisamente el fruto del pecado el que se había cobrado venganza de aquel pecado con el que había sido concebido.

A Mercede, por el contrario, quiso darle ese nombre su padre, a sabiendas de que no la iba a ver crecer, porque la niña era objeto de disputa por un contrato matrimonial incumplido. Quién sabe si era cierto o no, pero entre el vulgo se rumoreaba que Mercede había sido el resultado de la unión del noble Severino Cumpostu con el ama de llaves del párroco de San Carlo, Ignazia Marras. Con lo que esos serían sus padres. Pero, y aquí aparece el pero, Severino Cumpostu estaba comprometido por contrato de matrimonio con una tal Serusi, de la localidad de Gavoi, de modo que se perdió el rastro del ama de llaves y de la niña, hasta que al cabo de dieciséis años esta apareció en la iglesia, justo cuando Michele Angelo estaba reparando el incensario grande.

La familia Chironi es el resultado de la unión de dos parias, de dos negaciones que se afirman entre sí, y precisamente por eso se trata de una unión temeraria. Michele Angelo y Mercede se miran un instante: ella alza la cabeza como quien adora a una estatua alada —el joven rubio se inclina desde la escalera hacia el perno que engancha el incensario y de hecho parece que está volando— y él la observa desde las alturas como si se tratara de un rubí incrustado en la roca. Tiene que encuadrarla perfectamente con la mirada para cerciorarse de que la sensación de belleza que le transmite no es otra cosa que belleza auténtica, plena, absoluta.

Así es que cuando se miran no tienen ningún patrimonio que custodiar ni siquiera una historia que contar, se encuen tran en el inicio de todo: él es aprendiz de herrero y ella ya está forjada en hierro.

Asumen de inmediato que solo podrán contar el uno con el otro. No hay ningún clan familiar cuyo buen nombre deban defender e incluso sus apellidos son postizos, asignados a efectos burocráticos. Michele Angelo tomó el apellido Chironi del supervisor general del orfanato de Cuglieri en el que se crio, y Mercede se apellida Lai por la señora que la tuvo a su servicio desde los siete años.

Eso es todo; el principio del mundo, se podría decir. Porque a ellos les concedieron un nombre y un apellido con los cuales todo puede comenzar.

Así que entre su primer contacto y su casamiento discurren siete meses. Una boda casi clandestina, sin recursos… Ejercen como testigos Giuseppe Mundula, herrero, y Nicolino Brotzu, sacristán. Se celebra en la capilla lateral de la iglesia, la de San Giovanni Grisostomo.

Pero hemos ido demasiado rápido y, por el contrario, lo que hace falta es ir con calma.

Y regresar a la noche en la que ese mismo Giuseppe Mundula, herrero, mientras subía de la forja a casa halló al final de las escaleras el cadáver de su esposa.

La mujer murió apretándose el pecho, como si tratara de retener el corazón dentro de sus costillas. Y tenía marcada en el rostro esa expresión fruncida, de disgusto y tristeza, propia de quien, tras probarla con la punta de la cuchara, acaba de darse cuenta de que ha estropeado una salsa.

Giuseppe Mundula no pensó prácticamente en nada, o pensó demasiado. Estaba agotado, porque su trabajo era agotador. Estaba sucio como un demonio. Su mujer yacía allí, muerta, ante él, y es probable que hubiera gritado y pedido ayuda mientras sentía cómo le explotaba el corazón, pero, anulado por el golpeo feroz del mazo sobre el yunque —incluso el hierro gime y se lamenta ante el blanco calor—, al herrero le pareció estar oyendo el alma del metal, cuando lo que en realidad escuchaba era la agonía de su mujer.

Y, pensando en todo eso, o no pensando, se quedó paralizado. Y las escaleras, debido al peso que estaban soportando, comenzaron a resonar como una lengua que chasquea el paladar. Así que Giuseppe Mundula lanzó una última mirada a su esposa antes de ponerse en movimiento. Superó el cadáver con una amplia zancada y atravesó el corredor para llegar a la cocina. Una vez allí, vertió todo el agua de una jarra en una palangana y sumergió en ella sus manos, y después el rostro, como solía hacer a diario. Ni siquiera la violencia inaudita de aquel golpe teatral —porque cuando la muerte entra en escena lo hace siempre como prima donna—, ni siquiera aquel cadáver tendido en la parte alta de las escaleras le impidió sentarse para comer un pedazo de queso con pan remojado… Es más, fue precisamente aquella actitud de ignorar la afrenta de la muerte al arrebatarle a su mujer a traición lo que hizo que la cena resultara apacible, silenciosa como ninguna otra antes, porque la mujer del herrero tenía el defecto de que hablaba por los codos. Con eso a su favor, con el silencio y con la satisfacción de que no le importaba un comino la presencia de la muerte, se le hizo más llevadero el callado dolor que iba creciendo en su interior, desde la boca del estómago. Y cuando ya pensaba que lo había esquivado con una zancada igual a la que había dado para dejar atrás el cadáver, de repente tomó conciencia de que se había quedado solo. Viudo y estéril. Esa certeza le hizo regurgitar un sabor a hierro y acabó escupiendo el queso y el pan.

Así las cosas, se levantó de la silla, miró más allá de la puerta entrecerrada y la contempló por primera vez. Nunca había sido guapa; se podía decir de ella que estaba llena de vida, pero no que fuera bella. Ahora que podía verla, inerte, iluminada por la luna, no más pálida de lo que siempre había sido, ahora que podía verla, decíamos, la sentía tan cercana como un miembro amputado, pero al mismo tiempo tan distante como una desconocida que hubiera ido a morir a la parte superior de las escaleras de su casa. No le costó ningún esfuerzo alzarla, por lo poco que pesaba. Mientras la llevaba en brazos fue consciente de lo poco que en verdad había pesado esa mujer sobre esta tierra. «In su mundu ca b’at locu», en el mundo ya no queda sitio, solía decir en referencia a sí misma.

Y sin embargo, hubo un tiempo en el cual ella también había significado algo, cuando sobre aquel costillar leñoso habían florecido unos pechos lozanos. Quedó claro que estaba embarazada por la mirada ausente con la que empezó a observar las cosas. Cada rincón de su cuerpo fue atenuándose, al igual que cada rincón de su carácter. Incluso sonreía y, de cuando en cuando, reía. Y con solo verla reír bastaba para creer en el milagro silencioso de la procreación.

Por tanto, la mujer del herrero casi había sido hermosa. Recordó que había tenido un nombre, Rosangela. Recordó que había tenido algún sueño antes de que la vida se convirtiera en algo tan prosaico que ya ni siquiera pudo concebir el concepto de soñar. Giuseppe Mundula decía al respecto que él nunca jamás había tenido sueños y ella le explicaba que un sueño era exactamente igual que el sentimiento de la vida real, pero sin el peso de la vida real.

Ahora, con su mujer en brazos, traspasando el umbral de la puerta como recién casados, el herrero reflexionaba sobre esa ligereza que nunca antes había experimentado.

Al echarla en la cama ni siquiera arrugó las ásperas sábanas. Joven y sin embargo viejísima. Rosangela Líndiri, Mundula de apellido de casada. Ese nombre tan pocas veces pronunciado se perdió en el preciso momento en el que el feto inmaduro se desprendió de su útero con un desgarro.

Estaba soñando que una medida de trigo se multiplicaba como en el milagro del pan y los peces. Veía que la fanega se vaciaba y se volvía a llenar. Estaba soñando con esa abundancia infinita, circular, perpetua, cuando sintió el calambre. De repente, mientras se hallaba en el umbral que separa el sueño y la vigilia, se percató de que le había sucedido algo terrible. Pero no es correcto decir que le había sucedido a ella, sino a la otra, a la otra Rosangela, la de los pechos lozanos, la que sonreía e incluso reía. Como a la virgen cauta de la parábola, que en medio de la oscuridad del sueño profundo, en la incertidumbre del sueño, había mantenido prendida una luz. Por eso cuando todo sucedió, cuando llegó la hora de la despedida, una Rosangela informó de ello a la otra.

Sentada al borde de la cama, sintió que la vida que estaba por venir fluía entre sus costillas como un fardo minúsculo y mucoso.

No hubo forma de hablar nunca de aquello. Bajo la casa, el mazo continuaba golpeando la barra incandescente, el yunque seguía marcando el ritmo, el fuelle no dejaba de bufar y el agua no cesaba de sisear con la inmersión del metal. La pesada vida regresaba al punto exacto del cual ellos pensaban que estaban escapando.

La esposa del herrero, estéril, infortunada, sin nombre, volvió al mundo porque había sitio para ella, como ha de ser.

Y en esas le dio por pensar que si su marido buscaba fuera de casa lo que merecía, que no era otra cosa que su contribución a la perpetuación de la especie, no le faltarían razones para ello.

Pero, cuidado, aquel no fue solo un cálculo demográfico, no: fue un razonamiento de mujer. Las mujeres siempre mantienen su entrada delantera entreabierta, mientras que la de los hombres suele estar atrancada o abierta de par en par.

Para la mentalidad de la mujer del herrero tener un hijo no era simplemente una cuestión de vanidad, sino de continuidad, como aquella fanega de trigo que seguía llenándose tantas veces como se vaciaba.

Pensaba que ella y su marido no necesitaban nada, pero que aquella fanega ya se estaba vaciando inexorablemente… ¿Qué pasaría si ella faltara?, se preguntaba, como si morir significara salir de casa solo un momento. Así que empezó a sugerir que él, el marido, debería tener un hijo con otra y llegó a asegurar que ella lo criaría como si fuera suyo. Y, al escuchar eso, el herrero se enfurecía y daba puñetazos sobre la mesa.

No volvieron a hablar de ese asunto hasta que alguna en la iglesia le contó que una distinguida dama había ido a un orfanato de Cuglieri a escoger una hija. La mujer del herrero no conocía Cuglieri y nunca se le había pasado por la cabeza ir allí, pero últimamente no hablaba de otra cosa…

Y el marido, sacudiendo la cabeza, atrancaba la entrada. «¡Déjame en paz!», le gritaba.

Pero ella, lejos de rendirse, insistía día tras día y le preguntaba: «Giuseppe Mundula, ¿quieres irte de este mundo sin nadie a quien dejar tu legado?».

Y él respondía: «Que se vaya todo al garete, me trae sin cuidado lo que pase cuando yo ya no esté aquí».

Y ella replicaba: «Piénsatelo».

Y él: «Ya está más que pensado. ¡No quiero volver a hablar de este tema!».

Él ni siquiera quería contestar a algo que consideraba una majadería, y si lo hacía era por el sentido del deber conyugal, aunque a su mujer aquellas respuestas le sonaban como el ruido de una cerradura con diez vueltas de llave.

Ahora, mientras aguardaba que amaneciera echado en la cama junto a su esposa muerta, tan ligera como una rebanada de pan, a Giuseppe le estaba viniendo a la mente aquella idea obsesiva.

Así que antes de que la última palada de tierra cubriera el ataúd de su mujer él ya iba camino de Cuglieri.

Bien aseado y vistiendo su mejor traje, fue a buscar descendencia, porque no quería ni oír hablar de la idea de casarse de nuevo.

Como primera opción pidió un niño, y que no fuera demasiado pequeño, que pudiera valerse por sí solo para las necesidades básicas. Llevaba consigo la carta de recomendación que le había escrito el párroco de la Madonna del Rosario de Nuoro, en la cual certificaba que era un hombre temeroso de Dios y con recursos, viudo y de comportamiento intachable. Trabajador por cuenta propia.

En la desnuda galería de la sección masculina del orfanato se presentaron veinte candidatos, cada cual con un número en el pecho: al uno y al dos los descartó automáticamente, con el tres se lo pensó, pero después se fijó en el siete. Y el siete era Michele Angelo. Le informaron de que no iba a ser posible que le concedieran la adopción, dada su condición de viudo, pero que, en vista de sus buenas referencias, se podría superar ese obstáculo mediante la figura de una custodia temporal que acabaría convirtiéndose en definitiva. Como uno de aquellos hijos de familias pobres que eran entregados a familias acomodadas. «No hará falta mucho papeleo. Es una entrega en custodia, una entrega en custodia…», insistió la madre superiora.

Al llegar a casa, tras hacer el viaje en completo silencio, el herrero le preguntó al niño qué edad tenía y él respondió que nueve años, o al menos eso le habían dicho en el orfanato. Añadió que, aunque con poca soltura, sabía leer y escribir, que se las apañaba para leer pausadamente.

Michele Angelo empezó a frecuentar la forja desde la mañana siguiente.

«Para aprender un oficio no hay otro método que observar. Tú observa y aprende cómo se hacen las cosas. Y si hay algo que no entiendes, pregunta», le dijo el herrero.

Al mismo tiempo que observaba, Michele Angelo echaba una mano para que el taller estuviera ordenado, devolvía las herramientas a su lugar, barría las limaduras del suelo…

Una noche, mientras cenaban una sopa de leche, el niño habló por propia iniciativa por primera vez. «¿Entonces tú eres ahora mi padre?», preguntó al herrero.

Este le miró como se mira a un insecto raro. «No soy tu padre», contestó enfatizando la respuesta, para que no hubiera lugar a dudas.

El niño siguió comiendo.

Sin embargo, la tendencia de Michele Angelo a hablar poco y a observar mucho dio sus frutos. Al cabo de dos años ya sabía manejar un fuelle y determinar el grado de fusión por el color de la llama. Con once años era fuerte y sano como una bendición. Tenía su camastro en la cocina y él mismo había participado en su construcción.

Al herrero le agradaba pensar que dos soledades en vecindad, aunque no se hagan compañía necesariamente, al menos contribuyen a que la propia condición parezca menos amarga. Y tal vez ese simple sentimiento era un indicio de que quería al chico, aunque no tuviera ni idea de cómo manifestarlo.

Michele Angelo, por su parte, había desarrollado una confianza absoluta en aquel padre de alma que no era su padre. Si le pedía al chico que golpeara, él golpeaba; si le pedía que esperara, él esperaba; si le decía que debía darle más rápido al fuelle, él hacía que soplara más deprisa.

«Algún día tendrás tu propia fragua», le dijo el herrero un día mientras se lavaban las manos y la cara en la misma jofaina. Lo comentó como si estuviera hablando a solas, porque aquel muchacho de color castaño que crecía día a día a su lado era una emanación de su capacidad de entrega. Eso es: el altruismo hace que la entrega sea un acto maravilloso y es, precisamente, ese altruismo el que puede reportar más tarde un beneficio, aunque suene paradójico.

Ahora el beneficio consiste en comprender, sin sombra alguna de duda, que todo camino requiere una meta y que estar en el mundo por el único motivo de que hay sitio no es lo que se dice una meta. Por el contrario, volver a sentirse un muchacho, curioso, confiado, sí lo es. Giuseppe Mundula no lo sabía, ni nunca lo iba a saber, pero lo que estaba haciendo en realidad era tratar de llenar aquella fanega de trigo que veía desesperadamente cómo se iba vaciando.

Pasados diez años, Michele Angelo ya casi estaba en situación de sustituir a su padre putativo en la fragua, de manera que el herrero acostumbraba a pasar unas horas en la taberna, pues sabía que su chico quedaba a cargo del trabajo.

Por eso fue por lo que se tuvo que encargar él del pasador del incensario de la iglesia.

Así que es el joven el que está en lo alto de la escalera, inclinándose y curvándose a lo largo de toda ella mientras comprueba la resistencia del gancho, que le han dicho que es inseguro. Y, en efecto, baila como un diente que está a punto de soltarse de la encía. Por tanto, Michele Angelo, una vez examinado el paciente, se dispone a descender para proveerse de todo lo necesario para la cura. La ve al entornar al suelo la mirada para empezar a bajar. Mercede está sentada unos metros más abajo, pero en su imaginación ella está tan arriba que le parece inalcanzable. Él tiene diecinueve años y aún no ha amado a nadie, entiende el cuerpo como lo entienden los varones de esta tierra: con desmesura, con impaciencia… Conoce su cuerpo y su consistencia, pero nada sabe de otros cuerpos. Bajo su peso, la escalera se balancea como un junco y cuando por fin pisa el suelo comprueba con el rabillo del ojo que ella está observándolo.

El resto ya lo hemos contado.

Mercede acude sola a la misa de las seis, con un vestido de su señora, viejo pero en buen estado aún, que le queda grande a la altura del pecho. Lleva la cabeza cubierta con una faja blanca. No puede permitirse nada mejor. Michele Angelo llega más tarde, acompañado por Giuseppe Mundula, luciendo el zippone, la tradicional chaqueta azul y violeta de Nuoro, y con el pelo peinado con agua y aceite y cubierto con el gorro sardo. El sacristán es el cuarto en llegar; casi se había olvidado de que tenía aquel servicio y, en medio del silencio de los cirios febriles, se disculpa. La ceremonia matrimonial se lleva a cabo con celeridad, no ante el altar mayor, sino en la capilla lateral, como las que se celebran con fugitivos de la justicia o por amores que han engendrado el fruto del pecado antes de recibir el sacramento.

Mercede se ofrece como dote a sí misma y el deseo que Michele Angelo siente hacia ella. Michele Angelo aporta una pequeña fragua y dos modestos cuartos construidos sobre ella que le ha cedido Giuseppe Mundula para que pueda comenzar a caminar por su propio pie. Lo ha casado, le ha asegurado un futuro e incluso le ha traspasado algunos de sus encargos de trabajo.

Y lo ha hecho en el momento preciso, cuando está llegando aquella modernidad que va a hacer surgir un sinfín de balcones con buenas vistas sobre la calle peatonal.

Dos años pasan.

Como ocurre incluso en las grandes historias, el tiempo transcurre sin nada trascendental que contar. Lo que se podría narrar es cotidiano en apariencia, aunque en realidad se trate de un milagro, el milagro compulsivo de generar y regenerarse. Nacieron los gemelos, Pietro y Paolo, y después Giovanni Maria, que nació muerto.

Aquel niño que murió antes de nacer era la primera demostración de que tanto se recibe, tanto se devuelve. Porque a pesar de que el trabajo aumentaba día a día por la fiebre de los balcones y de los enrejados, y los elegantes pasamanos para el interior de las casas; a pesar de que apenas transcurrido un año de matrimonio ya estaba claro que hacía falta ampliar la fragua hacia el patio y probablemente meter a trabajar a un aprendiz; a pesar de todo eso, que era la sencilla felicidad, casi un banal recorrido de crecer y multiplicarse, Giovanni Maria nació perfectamente formado, pero verde como si lo hubiera expulsado un pantano. Dijeron que había sido concebido demasiado pronto tras el primer parto, que había resultado largo pero no complicado: primero salió Paolo; después, y dicen que eso determinó quién iba a ser el mayor de los gemelos, Pietro. «Demasiado pronto», dijeron las mujeres del vecindario, criticando en cierto modo a esa pareja de recién llegados que se lanzaban sobre la buena suerte como hambrientos perros callejeros.

«Mira a esos Chironi. ¿Pero qué se han creído? ¿De dónde han salido, eh?», decían a espaldas de ellos.

En cualquier caso, Mercede bien sabe que ha sido una imprudencia entregarse cuando aún estaba dando de mamar. ¿Pero cómo iba a negárselo a Michele Angelo? Al marido hay que ganárselo tanto en la mesa como en la cama, y el resto del tiempo que lo dedique a trabajar.

Ella se justifica ante él: «¿Lo ves? Estamos quedando ante la gente como animales».

Michele Angelo frunce el ceño sin levantar siquiera la cabeza del plato de sopa.

Y ella insiste: «No actúes como si no fuera contigo la cosa, Michele Angelo».

«¿Qué pasa, que te hice mal el servicio?», acaba murmurando él, antes de tragar.

Mercede niega con la cabeza y le responde en voz baja: «Estupendo, lo hiciste muy bien. ¿Te parece que esa es forma de responder?».

El cambio de tono basta para que él pierda la confianza en sí mismo, porque Michele Angelo es incapaz de tomarle la delantera a su mujer.

«Me podías haber dicho que no era el momento», se defiende él torciendo el gesto levemente.

«Sí, claro. Come, come…», se pone sarcástica ella. Y añade, casi para sus adentros: «Cierra el redil cuando el rebaño ya se ha escapado». Y sonríe.

Así las cosas, los gemelos deben ser criados con leche de cabra, porque no hay leche materna: el embarazo precoz ha alterado todos los relojes de su cuerpo. Mercede se ve invadida por sofocos que calientan como hierros al rojo vivo desde el bajo vientre al cuello, y en alguna ocasión pierde el control. Había dado a luz dos gemelos y no había concluido el periodo de lactancia antes de quedar embarazada de nuevo. El segundo embarazo fue muy complicado, con náuseas constantes, acidez —por el pelo del feto, se decía—, mareos… Y por si fuera poco, aunque era previsible, se ha quedado sin leche.

Pietro es sosegado. Paolo es inquieto. Se asemejan como dos gotas de agua, excepto por el color del pelo; el primero lo tiene castaño y el del segundo es de un negro intenso. Pietro come y duerme. Paolo es de los que buscan el pecho materno. En cuanto se acerca Mercede, abre la boca como un pajarito para tratar de alcanzar el pezón y ella le susurra, aunque sin apenas resentimiento: «Ah, pídeselo al bruto de tu padre».

Mayo llega con una luminosidad asombrosa, casi parece un mes de verano, sin nada que lo ensucie ni lo haga imprevisible, sin lluvia y sin apenas nubes. Los gemelos habían nacido en enero y en mayo es cuando Mercede vuelve a quedarse embarazada.

El invierno se había dilatado en medio de una luz plomiza, constante. Hasta Pascua el tiempo fue malo, hasta tal punto que no había dado pie a rellenar las almohadas y los colchones, ni a preparar los higos y los tomates secos.

Las puertas de mayo se abren a la luz de par en par. De la noche a la mañana. Cuando los pechos de Mercede aún están repletos de leche. Y es entonces cuando el deseo de Michele Angelo se hace irrefrenable.

Y acaba siendo vista como una mala ama de casa, criticada como si fuera una mujerzuela por tener que dejar la lactancia. Y se ve obligada a alimentar a sus hijos con leche de cabra, con la ayuda de una tripa desecada, como se hace en los rediles con los corderos huérfanos.

Muchos años más tarde ese sentimiento de sustracción volverá a convertirse en un motivo de dolor. Un amanecer, nuevamente en mayo.

Pero ahora no.

Ahora la rápida prosperidad de Michele Angelo le había permitido comprar un terreno en Lollove. Se trataba de una pequeña parcela con viñas, pero con un matiz fundamental: era de su propiedad. El primer bien inmueble que tenía en toda su vida. Sa roba, cosa suya. En realidad, la ocasión se le había presentado a Giuseppe Mundula, que optó por ofrecérsela al hijo putativo; aquel Giuseppe que al ir envejeciendo se había ido suavizando a todos los efectos y que incluso era capaz de conmoverse. Ante la propiedad recién adquirida, los varones Mundula-Chironi, padre e hijo no en la carne pero sí en la práctica, se abrazaron ciñéndose la espalda el uno al otro. No hubo nunca nada más que aquello, fue el gesto más íntimo que llegó a haber entre ambos. Habían pasado doce años desde que se vieron por primera vez en la galería del orfanato de Cuglieri.