30,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Dieses Buch ist ein Experiment. Es unternimmt den Versuch, eine Geistesgeschichte der geistigen Beeinträchtigung zu schreiben, indem es die Debatten über den Wert behinderten Lebens nachzeichnet, wie sie in den letzten 150 Jahren geführt wurden. Abgrund dieser Epoche war ein schier unvorstellbares Massenmordprojekt, das eine komplexe Vorgeschichte hat und eine erstaunlich lange Nachgeschichte. Die Eugenik zu verlernen, hat sich in Deutschland als ein außerordentlich zäher Prozess erwiesen, der bis heute nicht abgeschlossen ist.

Dagmar Herzog schildert die immer wiederkehrenden Konflikte über die Deutung von Fakten und die daraus zu ziehenden praktischen Konsequenzen. In diesen sowohl politisch als auch emotional hoch aufgeladenen Auseinandersetzungen vermischten sich Konzepte aus Medizin und Pädagogik mit religiös-theologischen Vorstellungen, aber auch mit solchen über Arbeit und Sexualität, menschliche Verwundbarkeit und wechselseitige Abhängigkeit. Wie soll man über die Mitbürger:innen mit den unterschiedlichsten kognitiven Beeinträchtigungen und psychiatrischen Diagnosen denken und fühlen? Wie mit ihnen umgehen? Indem die Deutschen über diese Fragen stritten, rangen sie stets auch um ihr Selbstverständnis als Nation.Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 566

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Cover

Titel

3Dagmar Herzog

Eugenische Phantasmen

Eine deutsche Geschichte

Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2021

Aus dem Amerikanischen von Ulrike Bischoff

Suhrkamp

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024

Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2024

© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2024Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg

Umschlagabbildung: Kinder aus Haus Binsenkorb Mosis, um 1904, Archiv der Diakonischen Stiftung Wittekindshof

eISBN 978-3-518-77887-6

www.suhrkamp.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Einleitung

1 Das Problem der Unheilbarkeit

In der Guggenbühl'schen Zeit

Aufstieg und Krise der Anstalten und Schulen

Rassenhygiene und Todeswünsche

In der Breitbarth'schen Zeit

2 Liebe, Geld, Mord

Die Freigabe der Vernichtung

»Wie eine Versuchung«

Kompromissbildung

Lebensunwert?

3 Wie erkennt man ein Verbrechen?

»Irrtum über die Rechtswidrigkeit der Tat«

»Das ebenso selbstunsichere wie expansive Rassenmotiv«

Nachholende Aufarbeitung

»Das Recht haben, als aufgrund von rassischen Gründen Verfolgte zu gelten«

4 Der Faschismus in den Köpfen

Das Wesen des Vorurteils

Zwischen Marx und Buber

»Wider die Spaltung der Behinderten«

Krüppelbewegung und Wohl

TÄTER

5 Sozialistischer Humanismus und behindertes Leben

DDR

-Versprechungen

»Die Verantwortung der sozialistischen Gesellschaft«

Was für eine Insel in was für einem Meer?

Die Erfindung der »Förderpflege«

Nachwort Das Vermächtnis des Antipostfaschismus

Dank

Anmerkungen

Einleitung

1 Das Problem der Unheilbarkeit

2 Liebe, Geld, Mord

3 Wie erkennt man ein Verbrechen?

4 Der Faschismus in den Köpfen

5 Sozialistischer Humanismus und behindertes Leben

Nachwort Das Vermächtnis des Antipostfaschismus

Namenregister

Informationen zum Buch

3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

32

31

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

91

92

94

95

96

97

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

112

113

114

115

116

118

119

120

121

122

123

124

125

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

173

174

175

176

177

178

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

209

211

212

213

214

215

216

217

219

221

222

224

225

226

227

228

229

230

231

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

7

Einleitung

Dem nationalsozialistischen »Euthanasie«-Mordprogramm fielen zwischen 1939 und 1945 annähernd 300 000 Menschen zum Opfer, von denen die meisten als psychisch krank, geistig behindert oder verhaltensauffällig eingestuft waren – schätzungsweise 210 000 Menschen im Deutschen Reich und weitere 80 000 in den vom nationalsozialistischen Deutschland besetzten Gebieten Polens und der Sowjetunion. Zu ihrer Ermordung wurden verschiedene Methoden eingesetzt: sechs mit Kohlenmonoxyd betriebene Gaskammern, Massenerschießungen, Überdosierung von Medikamenten, Gift und systematisches Aushungern. Nachdem der damalige katholische Bischof von Münster, Clemens August von Galen, im August 1941 die Tötungen in einer Predigt, die internationale Resonanz fand, eloquent angeprangert hatte, beendete Hitler die anfängliche Gaskammerphase (die sogenannte T4-Phase) des »Euthanasie«-Programms.1 Aber schon bald wurden 121 Männer, die für die Ermordung von Menschen mit Behinderung ausgebildet waren und praktische Erfahrung gesammelt hatten, in das besetzte Polen geschickt, um dort im Zuge der »Aktion Reinhardt« die Vernichtungslager Belzec, Sobibor und Treblinka zu errichten. Mit viel Energie und Einfallsreichtum begingen diese Männer ein Viertel der gigantischen, sechs Millionen Opfer fordernden Verbrechen, die heute summarisch als Holocaust bezeichnet werden.2 Nicht zuletzt, weil Aktivistinnen und Aktivisten sowie engagierte Forscher:innen hartnäckig auf dieses Schlüsseldetail in der Abfolge und den personellen Überschneidungen zwischen der Ermordung von Menschen mit Behinderung und den Morden an der europäischen Judenheit hinwiesen und weitere Verbindungen zwischen den beiden Massentötungsprogrammen aufzeigten, gelang es ihnen schließlich, sowohl in Fachkreisen 8als auch in der Öffentlichkeit einen Konsens herzustellen, dass die nationalsozialistischen »Euthanasie«-Morde die Anerkennung als Genozid verdienten.3

Im englischsprachigen Raum wird die Bedeutung, die der Massenmord an Menschen mit Behinderung hat, bis heute auffallend oft vor allem durch den Hinweis auf die sequenzielle Verknüpfung zwischen »Euthanasie« und dem Genozid an den Juden artikuliert. Der mittlerweile verstorbene Historiker und Auschwitz-Überlebende Henry Friedlander erzählte mehrfach, dass er wiederholt heftig dafür kritisiert wurde, die Verknüpfungen zwischen »Euthanasie« und Holocaust zu erforschen, und man ihm vorwarf, sein Ansatz sei falsch. »Wie können Sie Juden mit Verrückten vergleichen?«, fragte ihn ein hochrangiger Vertreter einer amerikanisch-jüdischen Organisation verärgert.4 Seine Antwort auf diese Frage gab er in seinem bahnbrechenden Buch Der Weg zum NS-Genozid. Von der Euthanasie zur Endlösung. Im Vorwort erklärte er, er sei aufgrund seiner eingehenden Beschäftigung mit den Primärquellen – vor allem mit den Dokumenten zu den Kriegsverbrecherprozessen der Nachkriegszeit – im Laufe der 1980er und der frühen 1990er Jahre zu der Erkenntnis gelangt, »daß die Euthanasie nicht einfach eine Einleitung, sondern das erste Kapitel des Genozids war«. Nach Einschätzung Friedlanders, der insofern in Fachkreisen ungewöhnlich war, als er sich auch eingehend mit der Verfolgung und Ermordung der Roma und Sinti beschäftigte, diente die Ermordung von Menschen mit Behinderung »als Modell für sämtliche NS-Vernichtungsaktionen«.5 Seine Einordnung war weithin überzeugend. In seinen Bemühungen, die Geschichte der »Euthanasie« angemessener in seine Präsentation der Holocaust-Geschichte zu integrieren, bezeichnete das US Holocaust Memorial Museum auf einer kürzlich erstellten Webseite das »Euthanasie«-Mordprogramm als »eine Probe für die umfassendere NS-Völkermordpolitik«.6 Der Autor Kenny Fries (jüdisch, homosexuell und körperbehindert) schrieb 2020 in der New York Times über den Zusammenhang zwischen den beiden Massenmordprogrammen unter der Überschrift: »Vor der ›Endlösung‹ gab es einen ›Probelauf‹. Zu wenige kennen die Geschichte 9des systematischen NS-Massenmords an Menschen mit Behinderung. Deshalb schreibe ich.«7

Die Wechselbeziehungen zwischen »Euthanasie« und Holocaust hervorzuheben, so asymmetrisch ihr Ausmaß auch war und obwohl die Zusammenhänge anfangs eher intuitiv als anhand tatsächlicher Verknüpfungen erfasst wurden, erfüllte in Deutschland in den Jahren um das Ende des Kalten Krieges jedoch weitere wichtige Funktionen. Dazu gehörte nicht zuletzt die unerlässliche Unterstützung, die solche Hinweise boten, um das – so lange zurückgewiesene – generelle Anliegen der Behindertenrechte voranzubringen.8 Denn in Bezug auf die Misshandlung und Ermordung von Menschen mit Behinderung hatte es in den Nachkriegsjahrzehnten eine (rückblickend schlicht erschütternde) breite öffentliche Unterstützung für die Täter gegeben, wohingegen die Opfer und ihre Familien weiterhin geschmäht wurden.

Zwischen Erinnerungspolitik, Pflegepraxis und den Einstellungen der breiten Öffentlichkeit gab es komplexe Überschneidungen, aber Fortschritte an allen Fronten erfolgten nur quälend langsam, und Bemühungen, Menschen mit Behinderung als gleichberechtigt und Respekt verdienend anzuerkennen, stießen auf heftigen Widerstand. Nicht nur ehemalige Nazis mit ihrer unermüdlichen Findigkeit, die unmittelbare Vergangenheit umzuschreiben, sondern auch Nichtnazis und Nazigegner hatten erhebliche Schwierigkeiten, sich dem zu stellen, was geschehen war. Nur wenige der an den Verbrechen beteiligten Ärzte wurden je zur Rechenschaft gezogen, vielmehr machten sie in der Nachkriegszeit brillante Karrieren und fungierten häufig weiterhin als Experten, die zu unzähligen Fragen rund um den Themenkomplex Behinderung ihr Urteil abgaben. Nach wie vor grassierten Vorurteile und Verachtung. Bis weit in die Nachkriegszeit hinein wurden Personen mit allen möglichen – körperlichen, geistigen und psychischen – Beeinträchtigungen ganz offensichtlich nicht als Menschen im vollen Sinn angesehen, und ihr Leben, ihr Körper und ihre Seele galten als weniger wertvoll als die Leben, Körper und Seelen ihrer Mitmenschen ohne Beeinträchtigungen. Mehr oder weniger unhinterfragt, wenn auch in sorg10fältiger abgewogenen Formulierungen hielt sich »eugenisches« Denken in seinen vier Ausprägungen: als Hackordnung des menschlichen Werts, als Überzeugung, dass vor allem geistige Beeinträchtigungen primär auf Vererbung und nicht auf Zufall oder äußere Schädigungen zurückzuführen seien, als überzogenes Gefühl der eigenen Überlegenheit und als Einstellung, die als minderwertig Eingestuften für gefährlich, abstoßend oder bestenfalls bedauernswert zu halten.

Es dauerte bis in die 1980er und 1990er Jahre, bis nicht nur die »Euthanasie«-Morde als Massenmord ernst genommen wurden, sondern auch die annähernd 400 000 »eugenischen« Zwangssterilisationen – die meisten vorgenommen an Personen, die man als »schwachsinnig« bezeichnete – überhaupt als Unrecht offiziell anerkannt wurden und man den Zigtausenden (oft zutiefst traumatisierten) Überlebenden auch nur ein beleidigend geringes Maß an Anerkennung und Entschädigung zugestand.9 Erst nach der Wiedervereinigung wurde Mitte der 1990er Jahre der Zusatz, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf, in das deutsche Grundgesetz aufgenommen.10 Nahezu ebenso lang dauerte es, bis sich eine neue, wenn auch fragile Vereinbarung durchsetzte, auch Personen mit schwersten Beeinträchtigungen als gleichberechtigt anzusehen, mit allem, was ein derart verändertes Verständnis für die erforderlichen Finanz- und Infrastrukturinvestitionen in das Bildungswesen und die Wohlfahrtspflege auf allen Ebenen nach sich ziehen sollte.11 Und erst im 21. Jahrhundert wurde die Anerkennung aller Verbrechen an Menschen mit Behinderung umfassender in staatliche Erklärungen, Gesetze und die nationale Erinnerungskultur einbezogen. Die Eugenik zu verlernen, erwies sich als ungemein langwieriger postfaschistischer Prozess, der noch immer nicht abgeschlossen ist. Das Ringen um würdevolle, respektvolle Behandlung im Alltag einschließlich qualitativ hochwertiger pädagogischer und unterstützender Dienste, aber auch um das Recht, »draußen« sichtbar zu sein und an allen Aspekten des Gemeinschaftslebens umfassend teilzuhaben, geht weiter.12

Menschen mit Behinderung waren keineswegs »vergessene«, son11dern aggressiv verleugnete Opfer. Angesichts der hartnäckigen Behindertenfeindlichkeit in den postfaschistischen Jahrzehnten erwies sich das Bemühen um Identifikation mit der Notlage von Menschen mit Behinderung, vor allem von Personen mit kognitiven Einschränkungen oder psychischen Erkrankungen, als enorme Herausforderung. Bestrebungen von Aktivistinnen und Aktivisten, die Ermordung von Menschen mit Behinderung als »Probelauf für den Judenmord« – wie der Journalist Ernst Klee es 1990 in Die Zeit nannte – darzustellen, waren keineswegs nur eine summarische Feststellung aufgrund einer Fülle empirischer Belege, die er und andere sorgfältig zusammengetragen hatten.13 Vielmehr war es vor allem eine leidenschaftlich verfolgte, ethisch engagierte Strategie, die Entmenschlichung der Personen mit Beeinträchtigungen zu beenden und mit Nachdruck darauf zu bestehen, dass ihr Leiden zählte.14

Aber so effektiv diese strategischen Bemühungen in diesem historischen Moment auch gewesen sein mögen: Es erschien ebenso wichtig, anzuerkennen, dass Verbrechen gegen behinderte Menschen »ein Unrecht eigener Art« waren, das nicht erst als Vorläufer des Holocaust eingestuft werden musste, um mit dem gebotenen Ernst behandelt zu werden. Zudem war und ist die Dynamik der Behindertenfeindlichkeit – der jüngst geprägte Begriff »Ableismus« ist viel zu schwach – damals wie heute nicht gänzlich mit anderen Arten von Vorurteilen und Animositäten zu vergleichen. Schließlich unterscheiden sich Behinderungen – wie »Krüppeltheoretiker:innen« als Erste aufgezeigt haben – von allen anderen Formen des »Andersseins«.15 Teilweise ist das dem universellen Potenzial von Behinderungen geschuldet – sie können jede und jeden treffen – und zugleich ihrer Verknüpfung mit der tiefgreifendsten Verletzlichkeit und Abhängigkeit, weshalb sie häufig als besonders bedrohlich oder verabscheuungswürdig erlebt werden.16

Seit Jahrhunderten gibt es jedoch Auswirkungen, die für die Zuschreibung signifikanter geistiger Beeinträchtigungen oder Erkrankungen spezifisch sind, weil diese Phänomene die Idealvorstellung des autonomen Subjekts destabilisieren und – nicht zuletzt und am nachhaltigsten – weil sie die Erwartung infrage stellen, durch Arbeit 12zur Gemeinschaft beitragen zu können, statt auf Fürsorge und Unterstützung anderer angewiesen zu sein. Akut sichtbar wird hier die für geistige Beeinträchtigungen charakteristische Intersektionalität mit Klassenfragen und dem Aufkommen des Industriekapitalismus, einschließlich jener Komponenten der Klassenkonflikte, die sich in Ungleichheit, Ausbeutung und Unterwerfung äußern. Denn wie sich herausstellt, war über die mehr als hundert Jahre hinweg, mit denen sich dieses Buch befasst, die überwältigende Mehrzahl der Fälle von geistigen Behinderungen wie auch psychischen Störungen in den ärmsten Bevölkerungsschichten zu finden.

So wie sie existierten, waren Fürsorgeleistungen und Heilpädagogik zu allen Zeiten untrennbar mit Armutsmanagement verknüpft, und sowohl die subjektive Erfahrung als auch die körperliche Materialität geistiger Beeinträchtigung wurden von solchen mit Armut verbundenen Dynamiken wie Infektionskrankheiten, Mangelernährung, Umweltrisiken, institutionellen Kontexten und der Gewaltwirkung von Vernachlässigung und Zwang zumindest verschärft, wenn nicht gar unmittelbar verursacht. Das bedeutete, dass die damit verbundenen kulturweiten Kontroversen über Einstellungen zu und Behandlung von Menschen mit geistigen und psychischen Beeinträchtigungen lange untrennbar mit wirtschaftlichen Belangen verflochten blieben. (Dass es auch unter den Begüterten immer wieder Menschen mit kognitiven Behinderungen gab, wurde typischerweise entweder als eine unglückliche Ausnahme von der Regel guter familiärer Gesundheit gedeutet oder auf Fiebererkrankungen oder Unfälle in der Kindheit zurückgeführt. Unter Zeitgenossen war es Konsens, dass nicht mehr als 10, maximal 15 Prozent der Kinder mit Beeinträchtigungen aus gehobeneren Schichten kamen. Nichtsdestotrotz bot praktisch jede größere Einrichtung im späteren 19. Jahrhundert ein Pensionat an, also ein deutlich besser ausgestattetes Wohnheim, und gar nicht so selten trugen Einnahmen, die dadurch generiert wurden, dass man den behinderten Nachwuchs der wohlhabenden Klassen gegen Gebühr aufnahm, erheblich dazu bei, die Pflege der großen Mehrheit der Bewohner:innen aus den ärmeren Schichten zu finanzieren.) Ungeachtet des familiären Hintergrunds 13allerdings wurde unzulänglich ausbeutbare Arbeitskraft oder, schlimmer noch, umfängliche Pflegebedürftigkeit immer als Problem wahrgenommen, das Geld, Einsatz und Zeit anderer beanspruchte. Dies wiederum führte zu geradezu besessenen Bemühungen, jegliche Investitionen – sei es von gemeinnütziger oder staatlicher Seite – in Pflege oder Erziehung nur dann als vertretbar zu rechtfertigen, wenn das Ergebnis eine verbesserte »Nützlichkeit« war. Die daraus erwachsenden Schwierigkeiten für jegliche Bestrebungen, Rechte von Menschen zu artikulieren, die nicht »nützlich« werden konnten, waren unausweichlich – und verheerend.

Als ich mit den Recherchen zu diesem Buch anfing, hatte ich viele Fragen. Zu allen drei Professionen, die geistige Behinderungen als Teil ihres jeweiligen Fachgebiets ansahen – konfessionelle Wohlfahrt, Heilpädagogik und Psychiatrie –, gibt es umfangreiche, solide Forschungsarbeiten, aber diese Bereiche werden nur selten in ihren komplexen Wechselbeziehungen analysiert. Und nicht immer schenkten sie der Frage Aufmerksamkeit, wie Zeitgenossen in jeder Ära über den Wert des Lebens der Betroffenen diskutierten.

Warum war es in der postfaschistischen Zeit immer noch so unerträglich schwierig, überzeugende Äußerungen zu finden sowie konkrete politische Maßnahmen und Praktiken umzusetzen, die den positiven Wert von behinderten Menschen verteidigten – oder auch nur würdigten? Gab es keine präfaschistischen Traditionen, die als Orientierungshilfen für den postfaschistischen Wiederaufbau dienen konnten? Wie weit musste man in der Geschichte zurückgehen – oder vorausschauen –, um Leute zu finden, die den Wert von Menschen nicht als hierarchische Rangordnung verstanden? Welche Denkweisen über Menschen mit schwersten Behinderungen wurden aus dem 19. Jahrhundert übernommen, und inwieweit gerieten diese übernommenen Vorstellungen unter Druck, als sowohl die Anzahl als auch die Größe der Anstalten und Hilfsschulen ab den 1890er Jahren rapide zunahm, und wurden entsprechend revidiert? Welche Art von Gegenargumenten brachten konfessionelle Führungskräfte und Heilpädagogen vor, als der Jurist Karl Binding und der Psychiater Alfred Hoche, die Autoren von Die Freigabe der 14Vernichtung unwerten Lebens: Ihr Maß und ihre Form – jenem Text aus dem Jahr 1920, der nach allgemeiner Ansicht später die Hauptvorlage für das »Euthanasie«-Programm der Nationalsozialisten lieferte –, unverhohlen die Ermordung der »Vollidioten« in der Bevölkerung forderten?17 Wer (falls überhaupt jemand) hatte den Mut, auf fehlerhafte Berechnungen und mangelhafte wissenschaftliche Grundlagen hinzuweisen, als deutsche Eugeniker – die sogar einräumten, dass sie sich der Ursachen kognitiver Beeinträchtigungen nicht sicher waren und ihre Annahmen über »rezessive« Vererbung schlicht auf Mutmaßungen und Projektionen beruhten – in den 1920er und 1930er Jahren frenetisch debattierten, ob ein, zehn oder sogar zwanzig Prozent und mehr ihrer Mitbürger:innen so unterdurchschnittlich seien, dass man sie an der Fortpflanzung hindern sollte?18 War es damals unmöglich, zu erkennen, nicht nur wie grausam, sondern auch wie absurd die so weit verbreiteten eugenischen Fantasien waren, Unvollkommenheit – durch Sterilisation und/oder Mord – auf irgendeine Weise aus dem »Volkskörper« entfernen zu können?19 Und wie wurden solche Ideen schließlich ihrer Macht beraubt – falls dies jemals vollständig geschah?

Die Suche nach Antworten konfrontierte mich sogleich mit einem seltsam hartnäckigen Problem. Denn so verschwommen die Grenzen zwischen den zugeschriebenen Klassifikationen auch sein mochten und sosehr die Begleiterkrankungen, die tatsächlichen oder mutmaßlichen Ursachen und/oder die angewandte Nomenklatur im Laufe der Zeit auch variierten: Den von anderen als in irgendeiner Weise kognitiv beeinträchtigt etikettierten Menschen wurde stets ein bestimmter Rang auf einer vielschichtigen Skala zugewiesen. Bis in die 1880er Jahre hatte sich bereits ein dreigliedriges System etabliert, in dem die als schwerstbehindert geltenden Menschen nur noch als »Pflegefälle« bezeichnet wurden, während man die nur leicht oder mäßig behinderten als »bildbar« oder lediglich »erziehbar« – also zu einer eigenständigen oder angeleiteten Arbeit fähig – einstufte. Die diversen Ursprünge von Behinderungen spiegelten sich zwar in unterschiedlichen Symptomatiken wider, und im Laufe von eineinhalb Jahrhunderten entwickelten sich unweiger15lich sowohl die Erkenntnisse über die Ursachen von Behinderungen als auch die Präventions- und Behandlungsmöglichkeiten weiter. Die Veränderungen, wie sich geistige Behinderungen manifestierten, erwiesen sich als konkret materiell – zugleich biologisch und durch Umweltfaktoren geprägt – und als konzeptionell. Ohne Frage bestanden erhebliche Unterschiede zwischen Kretinismus, Chromosomenanomalien, während der Geburt entstandenen Zerebralparesen, Hirnschädigungen aufgrund von Meningitis oder Enzephalitis im Kleinkindalter, kumulativen Hirnschädigungen aufgrund von epileptischen Anfällen und allgemeineren Gesundheitsproblemen durch Vitamin- und Proteinmangel, von denen viele zu Körperbehinderungen und »Missbildungen« führten, so dass die Schnittmenge von Menschen, die als »Krüppel« bezeichnet wurden, und solchen, die als geistig behindert galten, recht groß wurde. Nicht minder folgenschwer war, wie ich herausfinden sollte, die epistemologische Umorientierung, als sich Psychiater nach einem halben Jahrhundert des Desinteresses in den 1890er Jahren auf das Gebiet der geistigen Behinderung stürzten, nachdem es durch Umstrukturierungen in der Anstaltsverwaltung und -finanzierung verbesserte Karriere- und Einkommenschancen bot. Warum um die Wende zum 20. Jahrhundert zahlreiche bis dahin unauffällige Menschen zunächst allmählich, dann aber rasant einem ständig wachsenden Bevölkerungsanteil zugerechnet wurden, der in irgendeiner Weise als »abnorm« eingestuft und zunehmend mit Wortschöpfungen wie »psychopathologische Minderwertigkeit« oder »moralischer Schwachsinn« etikettiert wurden, und zwar nicht nur von Medizinern, sondern auch von konfessionellen und pädagogischen Fachkräften, lässt sich letztlich aber nicht durch einen einzelnen Trend erklären, sondern nur durch eine Verkettung mehrerer Faktoren, zu denen auch erhebliche demografische und sozioökonomische Umwälzungen gehören.

Trotz der Fülle sich ständig weiterentwickelnder Denkweisen sowie neuer Inkonsistenzen gab es aber, wie ich ebenfalls feststellte, auch erkennbare Kontinuitäten, die sich regelmäßig sowohl auf belanglose wie auch auf folgenschwere Weise äußerten. Um einen ers16ten grundlegenden Punkt zu nennen: Es ist beispielsweise enorm wichtig, zu verstehen, dass die Personen, die während des »Dritten Reichs« zur Zielgruppe für eine Zwangssterilisation gerechnet wurden, und jene, die zur Ermordung ausgewählt wurden, weitgehend unterschiedlichen Subgruppen angehörten, wie neuere Forschungen gezeigt haben, auch wenn es gewisse Überschneidungen zwischen den Gruppen gab. Zu den Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit der Tötung stark erhöhten, gehörten Inkontinenz, Epilepsie, hoher Pflegebedarf und »Arbeitsunfähigkeit« (oder bei Kindern die Einstufung als »bildungsunfähig«). Und obwohl es unter den zur Sterilisation vorgesehenen Personen einige gab, deren sensorische Beeinträchtigungen wie Blindheit oder Gehörlosigkeit als erblich erkannt wurden, war die zweitgrößte Gruppe unter den Sterilisierten nach den »Schwachsinnigen« die der »Schizophrenen« (wie »Schwachsinn« war auch »Schizophrenie« eine nicht nur dehnbare, sondern stark auf den subjektiven Eindrücken des Diagnostizierenden basierende Einstufung, von der häufig angenommen wurde, dass sie sich mit Formen geistiger Behinderung überschnitt). Auch bei der Sterilisation spielten »Bildungsfähigkeit« und »Arbeitsfähigkeit« eine erhebliche Rolle.20

Zudem wurde ein zweiter Punkt deutlich. Ich erkannte, dass diejenigen mit besonderen Herausforderungen konfrontiert waren, die für das Recht auf Leben – und darüber hinaus für das Recht auf engagierte Aufmerksamkeit, Liebe, Freude und Bildung – von Personen, die im »Dritten Reich« zur Tötung selektiert worden wären, einzutreten versuchten. Deshalb suchte ich durchgängig nach allem, was auf eine Fürsprache für Menschen mit den schwersten geistigen Behinderungen hinwies, sei sie religiös oder weltlich motiviert. Ohne den Belegen und Analysen vorzugreifen, die in den folgenden Kapiteln dargelegt werden, lautet eine Kurzversion der Antwort auf meine vielen Fragen, dass ich in jeder Ära bemerkenswerte Persönlichkeiten fand, die eindringliche, kreative Argumente für den Wert auch des Lebens von schwerer oder mehrfach behinderten Personen vorbrachten oder schlicht nach diesen Überzeugungen handelten, sei es in der Pflege, im Bildungswesen oder in der Interessenver17tretung. Mit anderen Worten, es lässt sich eine Genealogie radikaler Verfechter:innen der Ententmenschlichung erstellen. Sie waren immer die Ausnahme, aber sie demonstrieren, was vorstellbar und machbar war, und können uns auch als Ressource für die Zukunft dienen. Nicht minder aufschlussreich ist die Vielfalt ihrer Motive und Stile. Manche machten Anleihen bei der Sprache der Aufklärung und den Antisklaverei-Bewegungen; manche bezogen sich auf die jüdische Tradition, viele auf die des Christentums; andere bauten in der Nachkriegszeit auf dem Marxismus oder auf einem antiautoritären und gegenkulturellen säkularen Humanismus auf. Manche arbeiteten mit Sentimentalität, andere mit Ironie oder beißendem Sarkasmus, wieder andere mit ernster Rationalität. Und während für die einen tiefer Glaube entscheidend war, griffen andere – voller Abscheu über das, was sie als christlichen Paternalismus, Heuchelei oder Bosheit wahrnahmen – zu einem bewusst frevlerisch-vulgären Ton, um ihre moralische Botschaft zu vermitteln. Eines der Ziele dieses Buches ist, sie zu würdigen und die von ihnen vorgebrachten Argumente in der Geschichtsschreibung wieder zur Geltung zu bringen.

Ein dritter Punkt ist jedoch, dass es ein ganzes Jahrhundert dauerte – von den 1870er Jahren, als in Deutschland vermehrt konfessionelle »Idiotenanstalten« entstanden, bis in die 1970er Jahre, als eine neue Generation von Fachleuten und Aktivistengruppen gegen eine ihrer Ansicht nach abscheuliche postfaschistische Regelung revoltierte –, bis eine umfassende integrative, antihierarchische und egalitäre Vision artikuliert und in experimentellen Oasen in Ost und West praktisch umgesetzt wurde. Überhaupt mussten zuerst leidenschaftliche säkulare Begründungen für das umfassende, gleichberechtigte Menschsein von behinderten Personen artikuliert werden, bevor der Mainstream der evangelischen und der katholischen Kirche sowie der Vertreter ihrer karitativen Einrichtungen sich veranlasst sah, seine Vorstellungen von Würde und Wert des Menschen, also sein gesamtes Menschenbild zu überdenken und seine Praxis entsprechend zu ändern. Diese Erkenntnis ist umso ernüchternder, als beide Kirchen in der Nachkriegszeit so stolz ihren 18Ruf verbreiteten, sie hätten standhaft die Interessen der Verwundbaren verteidigt und vehement gegen die NS-Morde protestiert (obwohl eine beträchtliche Mehrheit der Bewohner:innen ihrer Einrichtungen getötet wurden).

Der enorme Wandel, der vor allem in den vergangenen zwei Jahrzehnten erreicht worden ist, lässt sich anhand der Selbstverständlichkeit ermessen, mit der sowohl konfessionelle als auch weltliche Interessenvertretungen und Hilfsorganisationen, die mit und für Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen arbeiten, mittlerweile die Ideale der Selbstbestimmung und der umfassenden gesellschaftlichen Integration – nun Inklusion genannt – zu ihren Grundprämissen gemacht haben. Der vorrangige katholische Wohlfahrtsverband versichert auf seiner Webseite: »Als Caritas haben wir uns dazu verpflichtet möglichst viel selbstbestimmte Teilhabe zu ermöglichen.« Die Caritas fördert das Ideal der Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen wie Arbeit, Freizeit und Wohnen und bezeichnet Menschen mit Behinderung als »Expertinnen und Experten in eigener Sache«, deren Wünsche und Vorlieben durchgängig Priorität haben; sie ist bestrebt, Behindertendienste zu dezentralisieren, um die vollständige Teilhabe an vielfältigen Lebenssituationen täglich zu erleichtern; und sie sieht den umfangreichen Katalog der in der 2009 von Deutschland ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention aufgeführten Rechte als verbindlichen Prüfstein an.21 Ganz ähnlich erklärt auch die evangelische Diakonie, wie wichtig es ist, dass die »rund 7,8 Millionen Menschen mit einer Behinderung«, die in Deutschland leben, »selbstbestimmt an unserer Gesellschaft teilhaben«; sie fördert »das Abenteuer inklusives Wohnen« in kleinen, unterstützten Wohngruppen für Menschen mit verschiedenen geistigen Behinderungen und »integrative Kindergärten« für Kinder mit und ohne Behinderungen; regelmäßig zeigt sie Unzulänglichkeiten in bestehenden Gesetzen auf und schlägt Korrekturen vor, die Zugang und Ansprüche Einzelner stärken; zu ihren Hauptaufgaben zählt sie die Aufklärung über die in der UN-Behindertenrechtskonvention festgelegten Grundprinzipien der »Selbstbestimmung«, »Nichtdiskriminierung« und »Akzeptanz der Unter19schiedlichkeit und Vielfalt von Menschen«.22 Unterdessen erweist sich die säkulare Aktion Mensch im letzten Jahrzehnt als immer einfallsreicher, vor allem mit geschickten Plakaten und Anzeigen in den sozialen Medien die Vorzüge einer »barrierefreien« Gesellschaft für alle zu bewerben – einer Gesellschaft, in der körperliche und geistige Unterschiede gefeiert werden und Begegnungen mit, das Lernen von und ein soziales Engagement für andere mit unterschiedlichen Fähigkeiten eine große Quelle von Freude und Sinn sind.23 Aus Forderungen, die in den 1970er und 1980er Jahren zunächst von einer winzigen rebellischen Minderheit engagierter radikaler Verfechter:innen der Integration aufgestellt wurden, ist zu guter Letzt ein offiziell vertretener kultureller Konsens geworden. Aber der Weg dorthin war, wie sich zeigen wird, unfassbar lang und mit unzähligen Hindernissen gepflastert.24

Die heutzutage geschriebene Geschichte der Behinderung (disability history) mit Schwerpunkt Deutschland ist großenteils Sozialgeschichte, und auch ich habe soziale, politische und wirtschaftliche Faktoren in Betracht gezogen, wo immer sie relevant sind.25 Dennoch ist dieses Buch eindeutig eine Geistesgeschichte. Durchgängig befasse ich mich darin mit methodologischen Fragen, die sich in den Auseinandersetzungen über Wissen und Bedeutung stellen. In diesem Sinne betrifft dieses Buch auch das Problem der Geschichtsschreibung als solcher, des Verhältnisses zwischen Belegen und Interpretation. Denn im Fall der Animosität und Brutalität gegenüber Menschen mit Behinderung waren die eigentlichen Fakten generell weder unbekannt noch umstritten; das Problem war immer, was diese Fakten bedeuteten. Wie es dazu kommen kann, dass zuvor konsolidierte kulturweite Debattenregeln allmählich oder abrupt kippen, und welche gesellschaftlichen Gruppen, Konstellationen von Argumenten und historischen Eventualitäten notwendig sind, um eine nationale Erörterung in die eine oder die andere Richtung umzulenken, ist daher eine der wiederkehrenden Fragen, die sich wie ein roter Faden durch dieses Buch ziehen.

Wie wird das zuvor Undenkbare denkbar – oder sogar zu etwas, was als gesunder Menschenverstand erscheint? Wie können schließ20lich Zweifel an unhinterfragten, hartnäckig vertretenen Prämissen entstehen? Welche Überzeugungsstrategien bewirken, dass ein Diskurs eine bestimmte Richtung nimmt? Wie werden ursprünglich unverbundene Agenden in laufende Konflikte über völlig andere Fragen eingeflochten? Welche neuen Vorstellungen, aber auch neuen Missverständnisse können auftreten und mit welchen (vielleicht unbeabsichtigten) Folgen? Kurz, zu den charakteristischen Merkmalen dieses Buches gehört, dass es Auseinandersetzungen darüber, was als Wahrheit gilt, in den Mittelpunkt rückt und untersucht, wie zahlreiche Aspekte der Vergangenheit und Gegenwart ständig kollidieren und ihre jeweilige Bedeutung wechselseitig umdeuten. Die Kontroversen über kognitive Beeinträchtigungen, menschliche Vulnerabilität und wechselseitige Abhängigkeit bieten nach meiner Ansicht eine aufschlussreiche Fallstudie, die uns allgemeinere Einblicke in die Funktionsweise ideologischer Konflikte vermittelt.

Ein weiteres charakteristisches Merkmal dieses Buches ist sein besonderes Interesse an »Gefühlsstrukturen«, wie der marxistische Literaturkritiker Raymond Williams es nannte. Wenn wir eine Ära verstehen wollen, müssen wir ihm zufolge »über die ausdrücklich vertretenen und systematischen Glaubensansichten hinausgehen […], obwohl wir sie natürlich einzubeziehen haben«. Schwieriger zu erfassen, aber wichtiger seien »Bedeutungen und Werte, wie sie aktiv gelebt und empfunden werden, […] Elemente von Impuls, Hemmung und Ton; vor allem affektive Elemente des Bewusstseins und der Beziehungen; nicht Gefühl gegen Gedanken, sondern Gedanken als Gefühltes und Gefühl als Gedachtes«.26 Für mich bedeutete das, Primärquellen immer noch einmal mit dem Strich und gegen ihn zu lesen und dabei auf Klang und Stimmung, auf gewählte Metaphern und beiläufige Hinweise, auf Szenen plötzlicher Intensität und scheinbar seltsame Randbemerkungen zu achten.27 Es bedeutete zudem, diverse Phänomene als historisch relevant ernst zu nehmen, etwa: die erbitterte Rivalität zwischen den mit Behinderungen befassten Berufen, die mystischen Mutmaßungen über die Beziehung zwischen behinderten Menschen und dem Göttlichen, die unzähligen Ausdrucksformen von Bedauern, Frustration, Ent21täuschung, Ressentiment und Abwehr, die Fantasien über die Sexualität anderer und eine offenbar obsessive Schuldzuweisung an die Eltern. Aber auch: die immer wieder beeindruckenden Beispiele glühender Parteinahme und einfallsreicher Hingabe. Insgesamt lässt sich dieses Buch als Experiment lesen, eine Geistesgeschichte geistiger Behinderung zu schreiben – allerdings eine, die sich durchgängig sowohl mit dem jeweiligen Rahmen befasst, in dem Fakten dargestellt wurden, als auch mit den Emotionen, die ständig auf allen Seiten geweckt wurden.

*

In einem Radiovortrag äußerte der Philosoph und Soziologe der Frankfurter Schule Theodor W. Adorno nebenbei eine Feststellung, die auf den Holocaust an den europäischen Juden bezogen war, aber bis heute von allgemeiner Relevanz ist: »Unfähigkeit zur Identifikation war fraglos die wichtigste psychologische Bedingung dafür, daß so etwas wie Auschwitz sich inmitten von einigermaßen gesitteten und harmlosen Menschen hat abspielen können.« In diesem Text, der mittlerweile Symbolcharakter erlangt hat, obwohl er zu den tastendsten, am wenigsten selbstsicheren seiner Schriften zählt, kreiste Adorno immer wieder um das Problem der menschlichen Natur und der Mechanismen, die Menschen dazu verleiten, anderen Schaden zuzufügen. Er rang um Worte, um das zu vermitteln, was er in einer postfaschistischen Nation, in die er aus dem amerikanischen Exil zurückgekehrt war, als anhaltendes Klima aggressiven Konkurrenzdenkens und kalter Gleichgültigkeit gegenüber allen als »schwach« Wahrgenommenen empfand – und war zugleich besorgt, dass die ungeheure sadistische Grausamkeit, die der Nationalsozialismus mit solcher Leichtigkeit entfesselt hatte, wieder ausbrechen könnte. Adorno stellte bei Westdeutschen ein vehementes Desinteresse an der nationalen Vergangenheit fest: eine weit verbreitete Tendenz, dass man sich »der Konfrontation mit dem Grauen entziehen« wollte und »den, der auch nur davon spricht, von sich wegschiebt«. Dabei sei es unbedingt notwendig, dass man das Grauen »an sich herankommen läßt«, wie er es formulierte, und all das besser zu verstehen versucht, was das »Dritte Reich« möglich gemacht hatte.28

22Eine von Adornos Einsichten war, dass sich die Objekte menschlicher Grausamkeit nachweislich verlagern ließen und ohne Weiteres austauschbar waren, da das Problem in den Tätern und ihrem Impuls lag, anderen zu schaden, und nicht in einem angeblichen Merkmal der Opfer. »Morgen kann eine andere Gruppe drankommen als die Juden, etwa die Alten, die ja im Dritten Reich gerade eben noch verschont wurden, oder die Intellektuellen, oder einfach abweichende Gruppen«, stellte er fest. Aber er war auch besorgt, dass die Fähigkeit zur »Identifikation« offenbar eine recht begrenzte Ressource war, und in diesem Kontext wies er darauf hin, wie wichtig es sei, die Öffentlichkeit aufzuklären, dass Widerstand gegen den Nationalsozialismus zwar selten, aber tatsächlich historisch doch möglich war. Interessanterweise ist dies in Adornos Werk der einzige Text, in dem er auf die Morde an Menschen mit Behinderungen Bezug nimmt: »Es wäre etwa auf die Geschichte der Euthanasiemorde einzugehen, die in Deutschland, dank des Widerstands dagegen, doch nicht in dem ganzen Umfang begangen wurden, in dem die Nationalsozialisten sie geplant hatten.« Allerdings wandte er sofort pessimistisch und bekümmert ein: »Der Widerstand war auf die eigene Gruppe beschränkt, gerade das ist ein besonders auffälliges, weitverbreitetes Symptom der universalen Kälte.«29 Adorno nahm also an, dass sich das »Euthanasie«-Programm der Nazis vornehmlich gegen nichtjüdische Bürger:innen gerichtet hatte – und ebendiese Zugehörigkeit zum deutschen Volk der einzige Grund war, dass überhaupt Einwände gegen ihre Ermordung erhoben wurden.

Weit davon entfernt, die »Euthanasie« und den Holocaust als sequenziell oder auf andere Weise miteinander verknüpft zu sehen, wie Aktivistengruppen und Wissenschaftler:innen es 20 Jahre später so entschieden taten, ging Adorno von einem krassen Gegensatz aus. Die christlichen Kirchen und die deutsche Bevölkerung als Ganzes hatten zur Verfolgung der Juden in Deutschland und ganz Europa erschreckenderweise geschwiegen. Juden waren jene »anderen«, mit denen sich nichtjüdische Deutsche offenkundig nicht identifiziert hatten.

Wie sich herausstellte, hatte Adorno Recht und zugleich Unrecht. 23Von Galens Predigt und die landesweite Aufregung, die sie auslöste, hatten möglicherweise nur dem Anschein nach eine breitere Identifikation mit der Not von Menschen mit Behinderung erkennen lassen und dazu geführt, dass Hitler zumindest die erste Phase der »Euthanasie«-Morde stoppte, denn hinter seiner offiziellen Beendigung der Aktion T4 stand wohl hauptsächlich die Motivation, dass er die Unterstützung der Kirchen und der Öffentlichkeit für den Krieg gegen die Sowjetunion brauchte, den er zwei Monate zuvor begonnen hatte. Zudem beruhte Adornos mangelndes Bewusstsein dafür, dass die zweite, dezentralisierte Phase der »Euthanasie«-Morde doppelt so viele Todesopfer fordern sollte wie die sechs T4-Gaskammern, auf einer um die Mitte der 1960er Jahre und noch lange darüber hinaus weit verbreiteten Unwissenheit.30

Adornos teilweise Missverständnisse waren jedoch noch aus einem völlig anderen Grund höchst bezeichnend, denn seine Unentschlossenheit, ob Menschen mit Behinderungen Außenseiter oder Angehörige des Volkes waren, war an sich schon überaus aufschlussreich. Waren die Unruhe in der Bevölkerung und der Protest christlicher Kirchenvertreter gegen die »Euthanasie«-Morde tatsächlich Beispiele für jene grundlegende Fähigkeit zur Identifikation über Gruppengrenzen hinweg – also für die Fähigkeit, Empathie mit den als »anders« Gekennzeichneten zu empfinden, sich in sie hineinzuversetzen und für ihr Schicksal zu interessieren –, die ein so entscheidendes Erfordernis war (und bis heute ist), um einen weiteren Fall von Barbarei zu verhindern? Oder verstand man Behinderte (wie Adorno annahm) am besten als Insider der damals vorherrschenden Gruppe, und das war (wie Adorno niedergeschlagen unterstellte) der einzige Grund dafür, dass jemand es riskierte, sich offiziell für sie einzusetzen? Anders gefragt: Waren Menschen mit Behinderung verschmähte »Andere«, oder zählten nichtbehinderte Deutsche sie zu »Ihresgleichen« – und falls Letzteres zutraf: Empfanden sie für sie Mitleid oder Abscheu?

Nach meiner Einschätzung trägt gerade die zwiespältige Einstellung zu den Menschen, die aufgrund kognitiver oder psychischer Beeinträchtigungen zu Opfern wurden, viel zur Erklärung der Miss24achtung und Grausamkeit bei, der sie regelmäßig ausgesetzt waren. Dass Menschen mit geistigen Behinderungen allzu oft als entbehrliche »sie« herabgewürdigt und verächtlich gemacht wurden, dass sich ihre Förderungs- und Pflegebedingungen aber nicht verbesserten, wenn man sie als beschämenden, ärgerlich großen Teil von »uns« zu sehen begann, ist eines der entsetzlichen Rätsel, um die es in diesem Buch geht. Es war des Weiteren genau in diesem Spannungsfeld, dass sich die Eugenik als so überaus multifunktional für ihre Verfechter:innen erwies, auch wenn einige von ihnen sich ihrer Inkohärenzen durchaus bewusst waren. Die Eugenik war eine wunderbare Ablenkung von den umfangreichen Kollateralschäden in einer Nation, die eine rapide Industrialisierung erlebte. Sie bot denjenigen, die das Glück hatten, nicht als unzulänglich zu gelten, eine kostenlose, schmeichelhafte Selbstbestätigung und lieferte grob vereinfachende Erklärungen und leicht verfügbare Sündenböcke, auf die sich die Wut konzentrieren konnte, wenn die Welt ungerecht erschien. Die Eugenik als Erklärungsrahmen, der die Verunglimpfung von Personen, die als behindert galten, rechtfertigte, lenkte von den ungemilderten sozioökonomischen Ungleichheiten und den damals nicht behandelbaren Krankheiten ab, die die eigentlichen Ursachen der meisten Behinderungen waren. Sie gab stattdessen den Opfern die Schuld, indem sie die fehlerhafte Prämisse verbreitete, geistige Behinderungen seien erblich, obwohl es lediglich so aussah, weil sich die Armut über Generationen hinweg reproduziert hatte. Fiktionen und Fantasien sind nicht minder wirkungsvoll, wenn sie auf falschen Vorstellungen beruhen.

In diesem Buch untersuche ich also die Entwicklung historischer Debatten über den Wert des Lebens behinderter Menschen. Eines meiner Schlüsselargumente ist, dass dieses Thema für die Geschichte der Medizin und Psychiatrie, der Theologie und Religion, der Wohlfahrt und Pädagogik, aber auch für die des Kapitalismus und der Arbeit sowie der Sexualität und Fortpflanzung relevant ist. Jedes Kapitel zeichnet weniger einen Paradigmenwechsel als vielmehr einen Paradigmenkampf nach: einen Konflikt über den Interpretationsrahmen für Fakten und die aus solchen Interpretationen zu zie25henden Konsequenzen. Indem sie darüber stritten, wie sie über ihre Mitmenschen mit einer großen Bandbreite geistiger Behinderungen und psychischer Erkrankungen denken, was sie ihnen gegenüber empfinden und welchen Umgang mit ihnen sie an den Tag legen sollten, arbeiteten die Deutschen in den letzten eineinhalb Jahrhunderten sehr viel über ihr Selbstverständnis als Nation heraus.

27

1 Das Problem der Unheilbarkeit

»Ja, wenn wir noch in der Guggenbühl'schen Zeit lebten, wären wir anders daran! Da würden wir Ihnen Bilder vorführen von Idioten, die infolge der auf sie verwendeten Arbeit die höchsten Staffeln des menschlichen Wissens und Könnens erreichten. Aber der Glaube an die Heilbarkeit des Idiotismus ist jetzt ein überwundener Standpunkt.«

– Heinrich Matthias Sengelmann, Direktor der Alsterdorfer Anstalten, 18861

Wie wurde über Menschen, die als geistig behindert galten, vor dem Aufstieg der Eugenik – oder der »Rassenhygiene«, wie sie in Deutschland genannt wurde – gesprochen? Darüber wissen wir erstaunlich wenig, nicht zuletzt, weil die Geschichtsschreibung zwar exzellent, aber fragmentiert ist.2 Es gibt umfangreiche und beeindruckende historische Forschungen über die Dutzenden von Anstalten für geistig behinderte Menschen, die im Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gegründet wurden – die meisten von der evangelischen und der katholischen Kirche, einige von der jüdischen Glaubensgemeinschaft und andere vom Staat.3 Weitere herausragende Arbeiten gibt es zum Aufkommen der Hilfsschulpädagogik und später der Heilpädagogik in Deutschland, als dieser Bereich sich ab den 1880er Jahren zu professionalisieren begann und in Hunderten deutschen Städten und Gemeinden sogenannte Hilfsschulen eingerichtet wurden.4 Zudem existiert eine Fülle hervorragender Werke zur Geschichte der Psychiatrie in Deutschland, als in den 1890er Jahren Ärzte verspätet auf der Bildfläche erschienen, um nicht nur ihre Expertise auf dem Gebiet diverser Manifestationen psychischer Erkrankungen zu be28tonen (die schon immer zu ihrem Fachgebiet gehörten), sondern auch die Autorität in Bezug auf Phänomene geistiger Behinderungen, Verhaltensstörungen und potenzieller Straffälligkeit zu beanspruchen.5

Aber diese drei Bereiche der Geschichtsschreibung sind bis heute seltsam getrennt und unverbunden geblieben – obwohl die drei sinnstiftenden Systeme Theologie, Pädagogik und Medizin, die ihren jeweiligen Fokus bilden, tatsächlich fortwährend miteinander stritten, Anleihen beieinander machten und letztlich nicht mehr klar voneinander zu trennen waren. Gerade in der komplexen Konkurrenz und Interaktion zwischen diesen sinnstiftenden Systemen entwickelten sich kohärenter Inhalt und Konturen der »Idiotenfrage«, wie man es bereits in den 1850er Jahren nannte.6 Allein schon der Begriff der geistigen Behinderung war immer ein historisch variables, im Grunde instabiles Konzept. Seine Grenzen sind alles andere als selbstverständlich, sondern wurden (und werden) ständig überarbeitet. Aber gerade im umstrittenen Konfliktbereich zwischen Geistlichen, Lehrern und Ärzten über die Bedeutung und Behandlung geistiger Behinderung wurden die Bedingungen der Debatte festgelegt, die letztlich das Othering und die Stigmatisierung ebenjener Menschen intensivierte, die von allen drei Professionen als ihr Berufsfeld beansprucht wurden. Mit dieser Geschichte befasst sich dieses Kapitel.

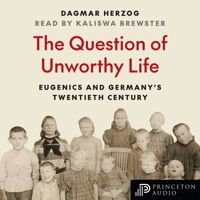

Eine der größten Schwierigkeiten einer Ideengeschichte der geistigen Beeinträchtigung – und der noch schwerer fassbaren und wichtigen Fragen der Einstellungen, Gefühle und Praktiken zu den derart Eingestuften – ist, dass die Menschen, über die gesprochen wird, mit sehr wenigen Ausnahmen in diesen Quellen stumm bleiben. Manchmal können sie ohne Worte zu uns sprechen – wie in einem Foto, auf dem wir bei genauem Hinsehen plötzlich ihre gegenseitige Fürsorge und durch das gelebte Beispiel ihre klare Zurückweisung der Herablassung und Missachtung erkennen, die man ihnen so oft entgegenbrachte (siehe Abb. 1). Aber solche Funde sind selten. In den (sehr wenigen) Fällen, in denen als geistig behindert bezeichnete Menschen direkt zitiert oder ihre Sicht auf andere Weise wieder29gegeben oder imaginiert wird, geschieht dies typischerweise, um entweder ihre Unzulänglichkeit oder ihr Potenzial (so gering es auch sein mag) zu belegen. Anders gesagt: Ihre Stimmen und Sichtweisen dienen gewöhnlich dazu, ein von den wortführenden Fachleuten vorgebrachtes Argument zu stützen. Dennoch können selbst diese Beispiele recht aufschlussreich sein.

Abb. 1: Auf dem Wittekindshof, 1904. Uns liegen nur wenige Berichte über die Anstaltserfahrungen aus Sicht der Bewohner:innen vor. Es ist unmittelbar zu erkennen, dass diese Kinder, die fast ausnahmslos aus armen Familien stammten, für den Besuch des Fotografen fein angezogen wurden. Bei genauerem Hinschauen zeigt sich noch mehr: Zwei Kinder halten Händchen, zwei weitere haben sich untergehakt. Sie kümmern sich umeinander – und kommunizieren so über mehr als 100 Jahre hinweg mit uns.

Aus: Archiv der Diakonischen Stiftung Wittekindshof.

Es ist zu betonen, dass tatsächlich sehr viel über Menschen gesprochen wurde, die als geistig behindert galten, und dass von diesen Äußerungen sehr viele veröffentlicht wurden. Bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert gab es Tausende von Artikeln in Fachzeitschrif30ten und Dutzende Bücher über jeden erdenklichen Aspekt geistiger Behinderungen. Es gab Werbematerialien, um die Öffentlichkeit und Politiker einzubinden und zu überzeugen, Mitteilungsblätter, um Spenden einzuwerben, und Jahresberichte der Anstalten, die 1900 bereits 20 000 (und 1910 über 34 000) Bewohner:innen aller Altersgruppen beherbergten.7 Zudem gab es die Protokolle der Konferenzen der Anstaltsdirektoren (und später auch der Heilpädagogen und der Psychiater), die Vorträge hielten und miteinander sowohl über die Ursachen geistiger Behinderungen als auch über deren richtige Behandlung diskutierten. Die Quellenbasis ist beträchtlich.

In der Guggenbühl'schen Zeit

Was passiert, wenn wir die Quellen aus dem 19. und 20. Jahrhundert, die aus allen drei Blickwinkeln über geistige Behinderung sprechen, zusammen und vergleichend lesen? Ein guter Ausgangspunkt, die komplizierten Überschneidungen von Religion, Pädagogik und Medizin zu verstehen, ist der Fall des Schweizer Arztes Johann Jakob Guggenbühl (1816-1863), eines der ersten Verfechter erzieherischer und therapeutischer Maßnahmen für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen. Er hatte 1841 in den Schweizer Alpen bei Interlaken eine »Heilanstalt« für Kinder mit kognitiven Problemen gegründet und die Überzeugung vertreten, mit frischer Bergluft, gesunder Ernährung, innovativer Pädagogik und viel inniger Liebe könne er Kindern helfen, die unter »Kretinismus« litten. (Kretinismus, von dem man mittlerweile weiß, dass er durch Jodmangel während der Schwangerschaft verursacht wird, war im 19. Jahrhundert eine der Hauptformen, in denen sich schwere geistige Behinderungen äußerten – auch wenn seine charakteristischen körperlichen Symptome allzu oft schwer von denen der zahlreichen frühkindlichen Erkrankungen und dem in Armutsverhältnissen so häufigen Vitaminmangel zu unterscheiden waren). Bei allen Kindern in Guggenbühls Ob32hut besserte sich die körperliche Gesundheit, manche lernten lesen, schreiben und rechnen, andere erwarben einfach nur rudimentäre Möglichkeiten, sich auszudrücken. Schon bald galt Guggenbühl auch international als außerordentliche Inspiration, und seine Schule, Abendberg, wurde zur Pilgerstätte (siehe Abb. 2). In vielen Ländern – von den USA bis England, Dänemark, den Niederlanden und Sardinien – entstanden erste Wohn- und Bildungseinrichtungen für geistig behinderte Menschen, die sich ausdrücklich Guggenbühls Projekt zum Vorbild nahmen. Von Marseille bis Sankt Petersburg wurde er Ehrenmitglied wissenschaftlicher Gesellschaften.8

Abb. 2: Dr. med. Johann Jakob Guggenbühl auf dem Abendberg mit zwei Lehrkräften und zwölf Schülerinnen und Schülern, 1853. Guggenbühl schrieb, dass die jüngeren Kinder nicht in das Bild aufgenommen wurden, weil sie es nicht geschafft hätten, die erforderlichen 30 Sekunden lang stillzuhalten. Er kündigte an: »Zu diesem Behufe werde ich meine ferneren Darstellungen mit photographischen Bildern begleiten, um den Zustand und die stufenweise Entwicklung der auf dem Abendberge behandelten Kinder deutlicher dem Auge anschaulich zu machen, als es die blosse Beschreibung vermag.« Neben den therapeutischen Behandlungen (etwa mit Kräuterbädern, Massagen, Lebertran, Musizieren, Gymnastik und vor allem »Liebe und Wohlwollen«) verfolgte er das Ziel, »diesen Unglücklichen ihre Menschenrechte zu erkämpfen« – und zwar »vermittelst einer Gesellschaft nach dem Muster der englischen ›Antislavery Society‹«.

Aus: Guggenbühl, Die Heilung und Verhütung des Cretinismus und ihre neuesten Fortschritte (wie Anm. 8 zu diesem Kap.), Verso des Titelblatts (Fotogravurdruck).

31Die Bedeutung von Guggenbühls Bestrebungen, Mitgefühl zu vermitteln und zu praktischem Handeln zu motivieren, lässt sich gar nicht hoch genug einschätzen. Sein leidenschaftliches Eintreten für die Würde und die Gleichheit behinderter Menschen war untrennbar damit verbunden, die heilsame Wirkung echter Zuneigung zu betonen: »Der Abendberg löst die erste Forderung einer Cretinen-Heil- und Erziehungsanstalt, die Kinder mit Liebe zu behandeln und dadurch ihre Liebe zu gewinnen, aufs Vollkommenste.«9 Er dachte in einem explizit an den Menschenrechten orientierten Rahmen und erklärte: »Dass die unsterbliche Seele bei jedem vom Menschen geborenen Geschöpf ihrem Wesen nach dieselbe ist, war die leitende Idee aller meiner Bemühungen«, die er mit dem Einsatz des britischen Philanthropen William Wilberforce für die Abschaffung der Sklaverei verglich.10 Indem Guggenbühl darauf bestand, die Kinder ungeachtet ihrer körperlichen und geistigen Behinderung als ungemein kostbar anzusehen, unterstrich er zudem, dass auch Menschen mit erheblichen kognitiven Beeinträchtigungen ein ausgeprägtes Gefühl für das Spirituelle besaßen – das seiner Ansicht nach häufig sogar stärker war als bei »gesunden« Kindern.11 Guggenbühl war also zugleich Mediziner, Pädagoge und zutiefst religiös motiviert.

Aber schon in den frühen 1850er Jahren sah Guggenbühl sich mit Anschuldigungen konfrontiert, er sei ein selbstherrlicher Scharlatan oder habe eine gefühlsduselige, übersteigerte religiöse Fantasie. Während er ausgedehnte Reisen unternahm, um für sein Anliegen 33zu werben, stellten Besucher fest, dass er die Kinder während seiner Abwesenheit in der Obhut ungenügend qualifizierten Personals gelassen hatte. Angeblich beeindruckende Fortschritte einzelner Schüler:innen erwiesen sich als übertrieben dargestellt, was manche in ihrer Ansicht bestärkte, »Idiotie« ließe sich niemals beheben, jegliche pädagogische Bemühungen seien vergeblich und eine Verschwendung von Energie und Finanzmitteln. Als völlig absurd verspottete man seine Überzeugung, dass behinderte Kinder eine besondere Beziehung zum Göttlichen hätten.12 Nach offiziellen Ermittlungen Schweizer Behörden wurde der Abendberg 1858 geschlossen.13 Einige Jahre später starb Guggenbühl in Schande.

Aber Guggenbühl war keineswegs der Einzige, der bereits früh mit der Erziehung geistig eingeschränkter Menschen experimentierte. Es gab noch andere bemerkenswerte Persönlichkeiten, die Schulen oder kleine Wohnheime gründeten. Ob es nun Ärzte (wie Adolf Albrecht Erlenmeyer in Bendorf bei Koblenz oder Carl Heinrich Rösch in Württemberg) oder Lehrer waren, die sich auf die Unterrichtung von »Taubstummen« spezialisiert hatten und ihre Methoden dann an geistige Behinderungen angepasst hatten (wie Carl W. Saegert in Berlin oder Ferdinand Kern in Sachsen): Sie alle räumten von Anfang an (ebenso wie Guggenbühl) unumwunden ein, dass eine Heilung der »Idiotie« unmöglich sei, dass sich aber durch gute Ernährung und grundlegende Hygiene bei ihren Schülern der allgemeine Gesundheitszustand verbessern ließe und sie mit Geduld und kreativen pädagogischen Ansätzen gewisse Fortschritte in ihren geistigen Fähigkeiten und im allgemeinen Verhalten erzielen konnten.14 Ein weiterer Innovator war der französische (später amerikanische) Arzt und Pädagoge Édouard Séguin.15

Viele ihrer Ideen und Vorschläge sind ebenso wie die Guggenbühls bis heute wertvoll. Zu diesen gehören beispielsweise die Stärkung schwacher Muskeln durch körperliche Bewegung, die Stimulation der Sinne durch Geschmackseindrücke, Gerüche und Geräusche und die Ermunterung, den eigenen Ausdruck und Willen zu üben. Die Schüler:innen sollten gemäß ihrer Entwicklung eingeschätzt werden, wie man das auch bei einem Kleinkind tun würde, sie soll34ten Einzelförderung erhalten und zwischen ihnen und den Lehrern sei ein Vertrauensverhältnis zu etablieren. Des Weiteren plädierten sie für ein Umlenken scheinbar sinnloser Selbststimulierung in sinnvollere, intersubjektiv interaktive Tätigkeiten sowie für das intensive Arbeiten an der Verknüpfung von Worten nicht bloß mit Bildern, sondern mit den von diesen Worten bezeichneten konkreten Gegenständen, mit der Betonung auf deren Verwendungen. Außerdem weigerten sie sich, geistig behinderte von nichtbehinderten Menschen zu isolieren, und sprachen sich für weniger Unterricht im Klassenzimmer und mehr Zeit draußen in der Natur aus. Die Einrichtungen seien klein, in Familiengröße zu halten, mit einem Lehrerehepaar als Hauseltern, die nicht mehr als zwölf Jungen und Mädchen aufnehmen und an ihrem Alltag teilnehmen.16 Ungeachtet all dieser Ideen und Vorschläge waren spätere Praktiker:innen der Auffassung, dass man diese Vorläufer weitgehend wegen ihrer unrealistischen Erwartungen abtun könne.

Die Gegenreaktion gegen Guggenbühl, den Abendberg und alles, wofür er stand, war nachhaltig und hatte tiefgreifende Konsequenzen für die Praxis der Erziehung und Pflege geistig behinderter Menschen. In all seiner widersprüchlichen Verrufenheit erlangte er eine erstaunlich starke symbolische Bedeutung. Bis weit in die 1880er und 1890er Jahre hinein ignorierten Kommentatoren die beeindruckenden pädagogischen Einsichten anderer Pioniere oder wiesen lediglich indirekt (und häufig ungenau) auf sie hin und stellten Guggenbühls Modell für den Umgang mit geistiger Behinderung obsessiv als Kürzel für alles dar, was an dem ganzen Unterfangen schiefgelaufen war. Daher setzte sich die Ansicht durch, es verstehe sich von selbst, dass diese Bestrebungen grundlegend überdacht werden müssten. Guggenbühls beschädigter Ruf erwies sich für den Werdegang der Geistigbehindertenfürsorge in den deutschsprachigen Ländern als entscheidender als seine ursprüngliche positive Inspiration.17

Jahrzehntelang hielten alle, die für Erziehung, praktische Bildung oder Pflege von behinderten Menschen eintraten, es offenbar für nötig, anderen vorzuwerfen, sie hätten einst behauptet, diese hei35len zu können. Und sich von dem zugleich unerhört zu viel versprechenden und unbeirrt »Kretinen« innig zugewandten Guggenbühl zu distanzieren, war eine unmittelbare Möglichkeit, dies zum Ausdruck zu bringen. Indem sie die Behauptung, geistige Behinderung sei »heilbar«, auf Guggenbühl projizierten – eine Behauptung, die weder er noch einer der anderen experimentierfreudigen Vordenker je aufgestellt hatten –, sahen sich alle nachfolgenden Praktiker, ganz gleich, aus welchem Fachgebiet (Religion, Pädagogik oder Medizin) sie ursprünglich kamen, gerechtfertigt, ein neues Ziel zu verfolgen: als geistig behindert geltende Menschen nicht zu einer »Last« für die Gesellschaft werden zu lassen, sondern sie »nützlich«, »brauchbar« oder »tauglich« zu machen.18

Erstaunlicherweise und so verrückt es erscheinen mag, hielt man an diesem Ersatzziel der Nützlichkeit selbst dann noch fest, als alle, die sich darauf beriefen, ständig einzuräumen gezwungen waren, dass es ebenfalls nie hinlänglich zu erreichen war. Statt zu akzeptieren, dass manche Menschen verwundbar und behindert waren, sich ihr Leben aber durch Engagement und Unterstützung verbessern ließ, durchdrang die Sprache der »Nützlichkeit« jeden Aspekt der Debatte in und über Anstalten und sonderpädagogische Einrichtungen, auch als beide immer zahlreicher wurden.

Die Distanzierung von Guggenbühl und seinem frühen Experiment hoch in den Schweizer Bergen erfüllte mindestens zwei Funktionen. Zum einen diente sie als Mittel, die Erwartungen zu dämpfen. Zum anderen ließen sich die Erwartungen dann aber auch wieder steigern und fortwährende Förderung und Sympathie von Politikern und Öffentlichkeit sichern, indem man seine eigenen pädagogischen Ambitionen als sowohl redlicher als auch bescheidener darstellte als die des allzu berüchtigten Vorläufers. Möglicherweise gab es noch ein drittes Element. Denn sich von Guggenbühl abzugrenzen, ermöglichte es dem Sprecher oder Autor, einen Anflug von Ambivalenz gegenüber der Aufforderung zu liebevoller Zuneigung – besonders zu den am schwersten behinderten Menschen – zu vermitteln.

Die unkritisch akzeptierte Fixierung auf das Ziel der »Nützlich36keit« ging mit einem fortwährenden Interesse an Definitionen und Kategorisierungen sowie einem ständigen Reflex zur Hierarchisierung einher. Immer wieder sollte man Kinder und Erwachsene, die als geistig behindert galten, nach ihrer angeblichen Bildungsfähigkeit in drei Klassen unterteilen. Das Konzept der »Nützlichkeit« verschmolz mit der Einstufungspraxis und bestimmte damit die Verteilung der Betroffenen auf die Anstalten oder die Hilfsschulen. In den 1890er Jahren führten dieses Konzept und diese Praxis unweigerlich auch innerhalb der Anstalten zu unterschiedlicher Behandlung und Fürsorge. Anfangs allmählich und zögernd, später mit größerer Geschwindigkeit fanden die hierarchischen Bewertungen innerhalb von 25 Jahren, aber spätestens bis 1915 ihren Ausdruck in einer wachsenden Sorge über die wahrgenommene Verschlechterung der geistigen Gesundheit der gesamten Nation.19 Der Rahmen, in dem man geistige Behinderung sah, war nun rassifiziert.

Aufstieg und Krise der Anstalten und Schulen

Seit ihren Anfängen in den 1850er Jahren kümmerten sich protestantische karitative Einrichtungen unter den Auspizien der Inneren Mission und getrieben von einer Erweckungsfrömmigkeit, die die Sorge für die Benachteiligten als praktische Seite der Kirchentätigkeit und als notwendige Ergänzung zur Verbreitung des Evangeliums von der Kanzel verstand, eifrig um die Bedürfnisse von psychisch Kranken, Sträflingen, Exsträflingen, Alkoholikern und Jugendlichen, die auf Abwege geraten könnten und gerettet werden mussten. Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen waren nach einhelliger Meinung aller Beteiligten »die Verlassensten unter den Elenden«, »unglückliche Geschöpfe«, die »Ärmsten unter den Armen«.20 Dieser Fürsorgebereich sei »einer der spätentwickeltsten gewesen«.21 Die darauf folgende Zunahme konfessioneller Einrichtungen, die vor allem ab den 1870er Jahren Menschen mit geistiger 37Behinderung einen Zufluchtsort boten – vor den ständig beschworenen, offenbar unbezähmbaren Reflexen von Mitbürgerinnen und Mitbürgern, ihnen mit Spott und Grausamkeit zu begegnen –, trug erheblich dazu bei, dieser bis dahin nur unscharf abgegrenzten Gruppe Bedürftiger in der öffentlichen Vorstellung Konturen und Inhalt zu verleihen.22

Inmitten all dieses Enthusiasmus, Anstalten zu gründen und zu erweitern, stach das Thema der mangelnden Erfolgserlebnisse seltsam hervor. Als der Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, Johannes von Miquel, 1886 die Direktorenkonferenz in seiner Stadt begrüßte, stellte er in seiner Eröffnungsrede an die Versammlung nüchtern fest: »Auf dem weiten und sich glücklicherweise stets erweiternden Gebiete werktätiger Menschenliebe und der Fürsorge für unsere leidenden Brüder ist gewiss die Pflege der Idioten eine der schwersten und opfervollsten. Sie, meine Herren, haben nicht immer, wie die Leiter der Taubstummenanstalten, der Blindeninstitute, selbst der Irrenanstalten die Freude überraschender Resultate in der Heilung und Weiterentwicklung Ihrer Pflegebefohlenen.« Dennoch äußerte er sich optimistisch, dass die neuerdings starke Zunahme von Einrichtungen, die sich der Sorge um geistig behinderte Menschen widmeten – 1886 wurden über 4000 Kinder in drei Dutzend Anstalten von 800 Mitarbeiter:innen versorgt –, dazu führen würde, dass sie »nicht bloss das Los dieser Leidenden lindern, ihnen eine bessere physische und geistige Existenz sichern, sondern auch oft in nicht unerheblicher Weise eine höhere Entwicklung derselben ermöglichen, vor allem aber die geplagten Familien entlasten und so nach allen Richtungen hin Segen spenden«.23 Bemerkenswert an diesen Äußerungen sind zwei (miteinander verknüpfte) Themen: die mutmaßliche Beschwerlichkeit der Arbeit, die mit der Pflege verbunden ist, und die Ratlosigkeit in Bezug auf ihr Ziel.

Zum ersten Punkt: Es war eben die wahrgenommene – oder zumindest ständig erklärte – Schwierigkeit, sich dieser Arbeit voller Liebe und Hingabe zu widmen, die viele Anstaltsdirektoren zu der Überzeugung brachte, tiefer Glaube sei eine notwendige Voraussetzung, um sie zu leisten. Ohne Frage war die fromme Ausrich38tung stark. Religiöse Praktiken strukturierten den Alltag und den Wochen- und Jahresrhythmus, vom Personal wurden Glaubensbekundungen verlangt und regelmäßig Spendern und »Freunden« der Einrichtungen übermittelt. Dennoch wurde selbst in den frommen Reden (rückblickend beunruhigend, aber schon damals bemerkenswert) häufig Unbehagen über die Pflegearbeit geäußert und das »Schwere, Saure, Ekelhafte, oftmals auch Undankbare« dieser Tätigkeit erwähnt.24 Ohne »Stärkung des christlichen Charakters« und/oder ein vom »Gottesgeist« erfülltes Personal werde es »niemals möglich werden, Gehilfen zu finden für die vielen Anstalten, die einigermassen ihre Pflicht thun«.25 So unbeabsichtigt es auch sein mochte, enthielt diese Überzeugung für die Pflegebedürftigen beleidigende Unterstellungen. Aber sie hatte den zusätzlichen Effekt, in der öffentlichen Meinung eine dauerhafte Verknüpfung von Religiosität und der Sorge für die Schwachen herzustellen – eine Verknüpfung, die aus vielfältigen Gründen folgenschwer werden sollte.

Von Anfang an waren die Protestanten führend, und obwohl Katholiken mit einiger Verzögerung folgten – häufig von religiöser Rivalität getrieben, um sich nicht ausstechen zu lassen –, dominierten sie den Bereich der Behindertenpflege jahrzehntelang sowohl zahlenmäßig als auch hinsichtlich ihrer Wortmeldungen in regionalen und nationalen Diskussionen und Verhandlungen mit staatlichen Stellen. Das Personal protestantischer karitativer Einrichtungen bestand großenteils aus Diakonissen, also unverheirateten Frauen, die sich zu einem Leben in einer Glaubens- und Dienstgemeinschaft verpflichtet hatten (und äußerst erschwingliche Arbeitskräfte darstellten, was keineswegs irrelevant war), sowie aus einer geringeren Anzahl diakonischer Brüder, die zwar heiraten durften, sich aber ebenso der Sorge für vulnerable Bevölkerungsteile verschrieben hatten. Vor allem der Kulturkampf der 1870er und 1880er Jahre – der katholische Orden aus dem Schulwesen für Nichtbehinderte verdrängte – hatte ironischerweise zur Folge, dass Katholiken stärker in die Behindertenpflege integriert wurden. Klöster wurden zu Anstalten umstrukturiert und priesen sich als gut gerüstet an, 39um notleidende Katholiken aufzunehmen und für sie zu sorgen.26 So bewarb ein Franziskanerinnenkloster im Rheinland seine Angebote 1883: »Insbesondere ist es unser Bestreben, durch Unterricht und Anleitung in Haus- und Handarbeiten, den der Heilung und Bildung fähigen, geistesschwachen Kindern diejenige Erziehung und Ausbildung zu geben, wodurch sie in den Stand gesetzt werden, in ihre Familie als nutzbare oder doch ruhige Glieder derselben zurückzukehren und durch ihren Fähigkeiten entsprechende Arbeit ihren Lebensunterhalt wenigstens teilweise zu verdienen.«27 Die sorgfältigen Formulierungen (»der Heilung und Bildung fähigen«, »nutzbare oder doch ruhige Glieder«, »wenigstens teilweise«) sollten sich als bezeichnend erweisen.

Mit Blick auf das Ziel der Pflege bestand das Problem darin, dass allen Diskussionen die – immer wieder frustrierte und doch ständig wiederholte – Annahme zugrunde lag, Zweck der Anstalten sei es, ihre Bewohner »nützlich« zu machen. Gleichzeitig bestand offenbar eine durchgängig verspürte Notwendigkeit, mit den öffentlichen Erwartungen umzugehen. Bereits 1880 kam es bei der Konferenz der Anstaltsdirektoren zum Streit, ob die Einrichtungen ihre Bewohner auf eine eigenständige Selbstversorgung in der Außenwelt vorbereiteten oder nicht. Ein Pfarrer und Direktor (aus Neinstedt in Sachsen-Anhalt) erklärte seinen Kollegen, die Vorstellung, es »könnten Schwachsinnige befähigt werden, ernstlich den Kampf ums Dasein zu führen und nützliche Mitglieder der Gesellschaft zu werden«, sei schlichtweg unrealistisch. »Nach den Erfahrungen, die wir in Neinstedt an 300 Blödsinnigen machen, ist das unmöglich.« An anderer Stelle schloss er, dass »die Meinung, Blödsinnige könnten zu nützlichen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft herausgebildet werden, sehr zweifelhaft wird«.28 Zu dieser Zeit stieß er bei seinen Kollegen noch auf vehemente Ablehnung. Aber lediglich sechs Jahre später vereinbarten die Direktoren gemeinsam, die bisherige Beschreibung der Zielsetzung ihres Verbandes zu ändern. Bis dahin lautete sie: »Die Aufgabe der Idioten-Erziehungs- und Bildungs-Anstalten ist es: die geschwächten und beeinträchtigten geistigen Kräfte ihrer Zöglinge zu stärken und weiter zu entwickeln, sowie diesel40ben fürs praktische Leben brauchbar zu machen.« Nun wurde der Vorschlag gemacht: »Um Missverständnis bei Laien zu vermeiden, möchte ich vor dem Worte brauchbar hineingesetzt wissen ›soweit wie möglich‹.«29 Der Lehrer und Direktor einer katholischen Anstalt in Essen schätzte 1894, dass lediglich fünf Prozent seiner Bewohner imstande wären, sich außerhalb der Anstalt selbst zu versorgen.30 Ein Lehrer an den Alsterdorfer Anstalten konnte 1904 die unumstrittene Feststellung machen, dass »bei alledem nur eine verschwindend kleine Zahl von Kindern in den Anstalten so gebessert wird, daß sie ins öffentliche Leben zurückkehren können«.31 Die Institutionalisierung, die ursprünglich als Mittel zum Zweck der Selbstversorgung gedacht war, hatte sich innerhalb von Jahrzehnten zum Selbstzweck entwickelt.