11,99 €

Mehr erfahren.

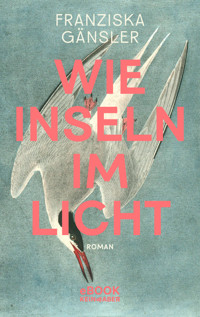

- Herausgeber: Kein & Aber

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine junge Mutter kommt mit ihrer Tochter in ein Hotel, in dem schon lange keine Gäste mehr abgestiegen sind. Seitdem die Brände im benachbarten Wald toben, hat der einstige Kurort seinen Reiz verloren. Für Iris, die Besitzerin des Hotels, ist der unerwartete Besuch gleichzeitig willkommene Abwechslung und Grund zur Sorge: Irgendetwas scheint mit der Fremden nicht zu stimmen. Ist sie auf der Flucht vor ihrem Mann? Sollte sie der Frau, die sich nicht immer angemessen um ihre Tochter zu kümmern scheint, helfen? Oder müsste sie das Kind vor ihr schützen? Mit der Zeit kommen sich die beiden Frauen näher und fangen an, die Schatten ihrer Vergangenheit auszuleuchten. Iris ahnt, dass dieser Besuch früher oder später ein jähes Ende finden wird – unklar ist nur, aus welcher Richtung wirklich die Gefahr droht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 192

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

INHALT

» Über die Autorin

» Über das Buch

» Buch lesen

» Impressum

» Weitere eBooks von Kein & Aber

» www.keinundaber.ch

ÜBER DIE AUTORIN

Franziska Gänsler, geboren 1987 in Augsburg, hat in Berlin, Wien und Augsburg Kunst und Anglistik studiert. 2020 stand sie auf der Shortlist des Blogbuster-Preises und war Finalistin des 28. open mike. Ewig Sommer ist ihr Debütroman. Sie lebt in Wien.

ÜBER DAS BUCH

Eine junge Mutter kommt mit ihrer Tochter in ein Hotel, in dem schon lange keine Gäste mehr abgestiegen sind. Seitdem die Brände im benachbarten Wald toben, hat der einstige Kurort seinen Reiz verloren. Für Iris, die Besitzerin des Hotels, ist der unerwartete Besuch gleichzeitig willkommene Abwechslung und Grund zur Sorge: Irgendetwas scheint mit der Fremden nicht zu stimmen. Ist sie auf der Flucht vor ihrem Mann? Sollte sie der Frau, die sich nicht immer angemessen um ihre Tochter zu kümmern scheint, helfen? Oder müsste sie das Kind vor ihr schützen? Mit der Zeit kommen sich die beiden Frauen näher und fangen an, die Schatten ihrer Vergangenheit auszuleuchten. Iris ahnt, dass dieser Besuch früher oder später ein jähes Ende finden wird – unklar ist nur, aus welcher Richtung wirklich die Gefahr droht.

1

Die Frau und das Kind kamen an einem Dienstag. Seit Wochen waren da bereits keine Gäste mehr bei mir abgestiegen. Wegen der andauernden Gefahrenlage waren die Messen abgesagt oder verlegt worden, und andere Gründe, in unsere Gegend zu kommen, gab es anscheinend nicht mehr.

Obwohl bereits Oktober war, hatte die Hitze der vergangenen Tage die Brände noch einmal angefacht. Im Garten konnte man die Hubschrauber hören, die über dem Wald kreisten, außerdem alle zwei Stunden die Durchsagen der Polizei, die die Orte in der Umgebung abfuhr: Bleiben Sie zu Hause, tragen Sie eine Schutzmaske, halten Sie Fenster und Türen geschlossen. Bleiben Sie zu Hause, tragen Sie eine Schutzmaske, halten Sie Fenster und Türen geschlossen. Bleiben Sie zu Hause. Sie wurden lauter und leiser, kamen und gingen.

Ich hatte mich gesonnt, stand jetzt im Morgenmantel in der kühlen Eingangshalle.

»Haben Sie ein Zimmer frei?«

Es dauerte eine Weile, bis meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten und ich die beiden erkennen konnte. Mir gegenüber standen eine Frau und ein kleines Mädchen, ich schätzte es auf drei oder vier Jahre. Die Frau war etwa in meinem Alter, Mitte, vielleicht Ende dreißig. Sie trug ein helles Kleid, hatte einen kleinen Rollkoffer neben sich, das Kind an der rechten Hand, eine Handtasche über der Schulter. Mir fiel auf, dass weder sie noch das Kind eine Maske anhatten, aber vielleicht hatten sie schon eine Weile auf mich gewartet und diese verstaut. Ihre Beine und Schuhe waren staubig und grau, sie brachten den Geruch des Waldes herein, den Geruch nach verbrannten Blättern und Rauch.

Ich ging voraus durch den kleinen Speisesaal, durch die Terrassentüre in den Garten. Ein niedriger Holzsteg, im Stil einer japanischen Veranda, führte von der Terrasse zu den Zimmern. In der Mitte lag der Fischteich, daneben stand der kleine Zierahorn, dessen Blätter rot leuchteten. Eine junge graue Katze schlich durch das harte Schilfgras, blieb stehen, starrte uns an.

Ich wusste, dass der Garten für die meisten Gäste eine Überraschung war. Er passte nicht zum Rest des Hotels, zur dunklen Eingangshalle, zum Speisesaal mit den Holzmöbeln und den dunkelgrünen Gardinen, nicht zum Namen, der, einfallslos genug, der Name des Orts war: Hotel Bad Heim. Mein Großvater hatte den Garten auf diese Art angelegt, in einem Sommer, den meine Mutter und ich hier verbracht hatten. Ich, zwischen der ersten und der zweiten Klasse, und meine Mutter, die alles liebte, was japanisch war. Zufällig passte er jetzt in die Zeit, denn bis auf das Teichbecken benötigte er kaum Wasser.

Der Himmel drückte vom Wald her. Als wir über den Steg gingen, bemerkte ich, dass die Frau hinter mir stehen geblieben war. Ich folgte ihrem Blick zu den braunen Wolkentürmen über dem Brand, hinter dem Fluss, wo der Forst fast ausschließlich aus Nadelholz bestand. Ich fragte mich, ob sie vielleicht nichts von den Bränden gewusst hatte, ob die beiden durch irgendeinen Zufall hier gelandet waren. Für jemanden, der nicht daran gewöhnt war, der nicht damit gerechnet hatte, musste eine gewisse Bedrohung in diesem Anblick liegen. »Keine Angst«, sagte ich deshalb. »Da brennt nur die Strauchschicht ab. Und dazwischen fließt der Bruch. Die Feuer bleiben auf der anderen Seite.«

Ich sperrte die letzte Tür der Reihe auf, Zimmer Nummer fünf. Innen fächerte sich die Nachmittagssonne durch die geschlossenen Läden über das Bett und den Teppich.

Das Kind war im Garten geblieben und beobachtete die Katze. Die Frau sah sich um, stellte den Koffer neben die Tür. Ich fragte, ob ich ihr die Läden aufmachen solle. Das Zimmer war das einzige, das ein zweites Fenster hatte, es ging zur Wiese hinter dem Haus, hinauf zum Wald. Die Frau lächelte mich an.

Ich legte den Schlüssel auf ein kleines Tischchen. »Sie können hier abendessen, im Ort haben die Restaurants geschlossen.« Mir fiel ein, dass ich vergessen hatte, ihre Daten aufzunehmen. »Ihren Namen bräuchte ich noch«, sagte ich, »und Ausweise, bitte.«

Sie nickte, lächelte erneut. »Kann ich Ihnen die später bringen? Ich weiß gerade nicht, wo ich sie habe. Ansel heißen wir, Dorota und Ilya.«

Sie buchstabierte mir die Namen, ich sagte meinen und fügte hinzu, dass sie mir Bescheid geben sollte, wenn sie etwas brauchte. Dann verabschiedeten wir uns. Als ich mich bei der Tür noch einmal zu ihr umdrehte, hatte sie sich auf das Bett gesetzt und ihre Schuhe abgestreift. Das freundliche Lächeln hatte ihr Gesicht verlassen. Stattdessen lag etwas Angespanntes um ihre Augen, als wäre sie mit den Gedanken sofort davongezogen, nicht erwartend, dass ich mich noch einmal umsehen würde.

Für den Rest des Tages sah ich die beiden nicht mehr. Ich rauchte, sonnte mich, hörte Musik. Gegen Abend machte ich mir einen Teller mit Ölsardinen und Tomaten aus der Dose. Ich überlegte, ob ich etwas für die Frau und das Kind herrichten sollte, aber ich entschied mich abzuwarten. Falls sie etwas brauchten, hatte ich genug für ein einfaches Essen, tiefgekühlten Fisch, Kartoffeln, Brot, Käse, Eier, außerdem einige Konserven.

Im Speisesaal verfolgte ich die Nachrichten. Die ungewöhnliche Hitze hielt noch an, kein Regen in Sicht. Ich hatte die Eingangstür und die Schiebetür zum Garten geöffnet, und ein warmer Wind zog durchs Haus. Der nicht enden wollende Sommer brachte eine seltsame Unruhe, eine Hilflosigkeit mit sich, die ich die meiste Zeit zu ignorieren versuchte. Irgendwann musste es abkühlen, Wolken würden sich bilden, es würde regnen. Der Herbst würde kommen. Ein Glauben an eine alte Normalität, der bisher von den Meteorologen jeden Tag aufs Neue aufgeschoben wurde. Ratlos beobachteten wir die Temperaturkurve, die rote und die blaue Linie, die Tag und Nacht anzeigten und unverändert hoch blieben, unverändert nah beisammen. Jeden Tag die Hoffnung auf ein Absinken, zumindest der blauen Linie, auf kühlere Nächte, auf verschieden temperierte Luftmassen, die über dem Wald aufeinanderstoßen könnten. Jeden Tag die Hoffnung auf Wolken, auf Regen. Jeden Tag das immer noch nicht. Jeden Tag das irgendwann muss es brechen, wird es brechen. Warten.

Der ewige Sommer verstärkte nicht nur meine Angst vor den Bränden, sondern auch meine Ratlosigkeit. An Feuer im Juli und August hatte ich mich gewöhnt, doch nun warteten wir schon seit Mitte September darauf, dass die Erde wieder feucht wurde und die Luft klarer.

Ich ging meine übliche Runde durch den Garten, fütterte die Fische, verjagte die Katzen, hob erste gefallene Blätter von der Wasseroberfläche. Die Feuer roch ich kaum an diesem Abend, der Wind kam vom Ort. Bald würde es aufhören zu brennen. Es handelte sich nur noch um Tage.

Von einer der Liegen blickte ich in den pinkfarbenen Himmel, wartete, bis es dahinter schwarz wurde, bis nur das Leuchten des Waldes blieb, weit hinter dem Bruch. Ich zündete mir eine Zigarette an und ging langsam über den Kies zum Zaun, hinter dem sich die braune Rasenfläche bis zum Waldrand zog. Ich blickte zum Zimmer, in das die Frau und das Kind eingezogen waren. Sie hatten es nach ihrer Ankunft nicht mehr verlassen, und nun war es dunkel dort, hinter den Läden, dunkel und still. Der Fernseher lief nicht, und niemand sprach. Mir fiel ein, dass ich die Frau nicht gefragt hatte, wie lange sie vorhatten zu bleiben. Eine Nacht, schätzte ich.

Irgendeinen Grund musste die Mutter haben, mit dem kleinen Kind hier zu bleiben, wo momentan durch die Maßnahmen alles so eingeschränkt war, die Luftqualität überdurchschnittlich schlecht. Wahrscheinlich waren sie auf der Durchreise, hatten umsteigen müssen, waren stecken geblieben. Ich stellte mir ein Gleis vor, das der Hitze nicht standgehalten hatte. Ausgefallene Klimaanlagen und unzumutbare Temperaturen in den Abteilen.

Ich ging zurück zu meiner Liege, nahm den Schlüsselbund und verließ das Hotel über den Haupteingang. Im Vorraum stand ein Kinderwagen, ein zusammengefalteter Buggy, den ich zuvor nicht bemerkt hatte.

Die Straßen waren leer. Ich ging langsam durch den Ort. Vorbei an den mit Silberfolien abgeklebten Fenstern, am Spielplatz, der im Sommer gesperrt worden war, um Aufenthalte von Kindern im Freien zu reduzieren. Eine Gruppe Jugendlicher saß oben auf einem Klettergerüst. Sie rauchten und steckten die Köpfe zusammen, ihre Gesichter reflektierten das Licht ihrer Handys, helle Inseln im Dunkel. Ich hörte sie lachen. Einer bewegte sich, hielt sich an der oberen Stange fest und zog sich langsam daran nach oben. Sein grauer Rücken, seine grauen Schultern, es sah leicht aus, dieses Auf und Ab, als bräuchte es kaum Kraft.

Ich blieb eine Weile an der Kreuzung stehen und lauschte den Stimmen, dem Lachen, dem Bass, dem Gewebe aus echten Geräuschen und denen, die aus den Handys kamen. Die Ampelphasen blieben ungenutzt, ein Zug fuhr durch den leeren Bahnhof. Schilder an den Laternenmasten warnten vor dem Feuer, vor der Luft, illustrierten das korrekte Verhalten. Linienzeichnungen von Köpfen mit Rauchschutzmasken, Kindern und Alten neben einem Thermometer, Notrufnummern, eine Karte, auf der die Sammelpunkte für mögliche Evakuierungen markiert waren.

Die Ausgangswarnungen galten schon seit Mitte April. Die Lage änderte sich täglich, mit der Windrichtung, mit dem Erfolg der Löscharbeiten, mit dem Wetter. Häufig trug der Wind den Rauch in den Ort. Alte und Kinder blieben im Haus, hinter den Scheiben, an den Bildschirmen, die das Umland abbildeten. Alle beobachteten die Fluktuation roter, oranger und gelber Felder, die anzeigten, wie hoch der gemessene Wert der Schwefelverbindungen in der Luft war.

Bad Heim. Das waren niedrige Häuser, gepflasterte Vorgärten, leere Straßen. Wegweiser, die auf Orte deuteten, die es nicht mehr gab, zum Kurbad, zum Casino, in die Weinberge. Plakatwände. Dahinter Gemeindebauten, die wie Berge einen weißen Horizont markierten, Balkone über Balkonen, in denen das Private neben dem Privaten stand, getrennt durch Wände aus Milchglas. Kratzbäume, Vogelhäuser, Plastikmöbel mit festgeklemmten Plastiktischdecken, Wäscheständer, Standfahrräder. Der leer stehende Bunker des Grandhotels, der unvollständige Schriftzug, der an der Fassade in den Himmel stieg, die alten Gardinen. An vielen Häusern noch der Hinweis, dass sie einmal Pensionen beherbergt hatten, grüne Tafeln, die für immer freie Zimmer, Erholung und gute Luft versprachen.

Ich spazierte am Bahnhof vorbei, über die Gleise, den Teerweg entlang. Nach der letzten Laterne kam rechts die Wiese. Von hier konnte man mein Hotel am Ortsrand sehen, das einzige, das es noch gab in Bad Heim. Das Fenster von Zimmer Nummer fünf lag schwarz in der Hauswand. Ich sah, dass die Frau die Läden doch noch geöffnet hatte.

Im hellen Kreis der Außenlampe meine kleine Welt. Drei Liegen, ein Tischchen. Da stand meine Lautsprecherbox, mein Aschenbecher.

Über die Wiese ging ich auf die Lücke im Zaun zu und betrat den Garten. Als ich schon nah am Gebäude war, bemerkte ich eine kleine, blasse Form hinter dem Fenster. Erst als sie sich bewegte, erkannte ich, was ich sah. Da wurde eine Fußsohle an die Scheibe gedrückt, von jemandem, der dort im Dunkeln saß. Ein Schreck durchfuhr mich. Ich hatte geglaubt, dass die Frau und das Kind schliefen, aber anscheinend saß dort die Mutter am Fenster, im Dunkel, den Blick nach draußen, zum Wald hin. Sie musste mich kommen sehen. Ich ging schnell vorbei und achtete darauf, mich nicht in ihre Richtung zu drehen, ganz, als wäre ich in Gedanken woanders. Dabei blieb mir das Bild der Fußsohle als seltsam unangenehme Erinnerung, die blassen Zehen, die Ballen, die gegen das Glas drückten, als ginge es darum, den Raum auszudehnen.

2

Am nächsten Morgen überzog Asche die Wiesen, weiche graue Flocken drehten sich in den Ecken des Gartens, lagen auf dem Wasser. Der Himmel war braun, tiefe Wolken türmten sich aus dem Wald, der Wind hatte in der Nacht wieder gedreht. Er war weiterhin warm, zu warm, und brachte einen bitteren Geruch mit sich. Ich dachte an die Einsatzkräfte, an ihre Rufe zwischen den Stämmen, an schnelle Kommandos, Stiefel, die über den Waldboden brachen.

Das Mädchen, Ilya, saß allein im Garten, als ich aus meinem Zimmer kam.

»Du bist ja früh auf.« Ich lächelte ihr zu, aber sie sah mich nur an und widmete sich wieder ihrem Spiel. Mit einem kurzen Stock stocherte sie im Kies, mischte Asche mit Steinen und verbranntem Laub. Ich dachte an die Empfehlung, dass Kinder sich nicht zu lang draußen aufhalten sollten, an die gesperrten Spielplätze, Freibäder und Parks, aber ich fühlte mich nicht wohl damit, mich in die Situation der beiden einzumischen. Seit Jahren waren nur noch Einzelreisende bei mir abgestiegen, die es schätzten, dass ich sie in Ruhe ließ. Familien fuhren nicht in Brandgebiete, und ich hatte auch sonst kaum Erfahrung mit Kindern. Die wenigen Bekannten, die in meinem Umfeld Eltern geworden waren, waren weggezogen. Paula, Helene. Kurz überlegte ich, Baby anzurufen, meine Nachbarin, um sie zu fragen, ob ich etwas zu beachten hatte, aber das Mädchen wirkte zufrieden, vertieft in sein Spiel. Es schien nicht notwendig, es zu stören, etwas zu erklären.

Wie jeden Morgen überprüfte ich den Ahorn, untersuchte die roten Blätter auf Löcher, auf kleine graue Blasen, auf Schäden von der Hitze, der Trockenheit, dem Rauch, aber es war nichts zu erkennen. Noch einmal überdachte ich den Aufenthalt des Mädchens im Garten und checkte die App, bewertete die Daten für den Tag. Die Konzentration war nicht besorgniserregend, Bad Heim und alles südlich des Bruchs lag unter einer hellgelben Fläche. Ich entschied, dass die gängigen Vorsichtsmaßnahmen für langfristige Aufenthalte galten, für Kinder, deren Alltag im Großraum von Brandorten stattfand. Dieser eine Morgen würde wohl kaum Schaden anrichten.

Im Vorbeigehen sagte ich ihr, dass ich mich um das Frühstück kümmern würde, aber sie reagierte nicht. In der Küche machte ich Kaffee und heiße Milch, legte Toastbrot, Marmeladen- und Butterpäckchen auf zwei Teller, stellte alles auf einen Tisch am Fenster, holte den Kinderstuhl aus der Abstellkammer. Frisches Obst hatte ich nicht da, also füllte ich eine Konservenmischung in eine große Glasschale. Gelbe, weiße und orange Brocken, grellrote Kirschen in dickflüssigem Saft. Durch die trübe Scheibe sah ich, dass das Mädchen noch immer allein im Garten war. Die Zimmertür der Mutter stand einen Spalt offen, was mir zuvor nicht aufgefallen war. Vermutlich packte sie schon alles zusammen, duschte, machte das Bett. Ich dachte an die Asche, die währenddessen durch den Spalt in das Zimmer drang. An den grauen Flaum in den Teppichfasern, in den Laken und Handtüchern. Dachte daran, wie ich später mit dem Staubsauger über den Boden fahren, wie ich dabei eine helle Spur hinterlassen würde.

Ich trank meinen Kaffee am Hinterausgang der Küche, rauchte eine Zigarette dazu, aß den Rest von einem abgepackten Hefezopf. Hier, bei den Mülltonnen, strichen die Katzen herum, schoben ihre dünnen Körper durch die Ritzen im Zaun. Kamen und gingen, kamen und gingen.

Als ich den Garten wieder betrat, war es fast neun. Das Mädchen saß jetzt am Rand des Teichs, rote Fischmünder tauchten durch die Wasseroberfläche, schnappten nach der Asche, als wäre es Futter, verschwanden wieder. Der Wasserpegel war zu niedrig, aber seitdem der Verbrauch wieder eingeschränkt worden war, konnte ich den Teich nur noch einmal die Woche auffüllen.

Ich setzte mich auf eine der Liegen in der Nähe des Kindes. Ich überlegte, ob es Hunger oder Durst hatte, ob ich es noch einmal ansprechen, ihm etwas Frühstück nach draußen stellen sollte, aber es schien weit entfernt. Nach einer Weile stand ich auf, holte den Besen, fegte mich Strich für Strich über die Veranda, hin zur Tür mit der Nummer fünf. Das Zimmer dahinter schien völlig still zu liegen. Als ich am Ende der Veranda angekommen war, fegte ich vorsichtig an der Hauskante entlang. Durch den Türspalt sah ich nur wenige Zentimeter des Raums. Einen Streifen Teppich, die Bettkante und darüber, reglos, die hellen Kniekehlen der Mutter, ihre übereinandergelegten, angewinkelten Beine. Ihr Rücken musste zur Tür gedreht sein, der Körper unbedeckt auf dem Bett, in sich zusammengerollt, wie der eines kleinen Kindes.

Asche war leichter als normaler Staub. Sie blieb haften, und wenn man sie abstreifte, kam sie sofort zurück. Ich fegte leise denselben Weg zurück. Vor mir sank langsam ein glühendes Blatt herunter, auf das Holz des Geländers. Seine alte, in sich gekrümmte Form war noch intakt, aber zwischen den schwarzen Adern blieben nur weiße, verglommene Waben zurück. Ich lehnte den Besen an die Hauswand, nahm das Blatt vorsichtig auf die Hand, schützte es vor dem Wind und trug es zu dem Kind.

»Hast du so etwas schon mal gesehen?« In der Hocke öffnete ich langsam die Hände. Das Mädchen sah neugierig in die Höhle, die meine Finger bildeten, rückte vorsichtig näher. Für einen Moment saß das Blatt dort wie ein Falter, dann hob es der Wind davon. Es zerfiel knapp über unseren Gesichtern, löste sich auf.

»Ilya!« Die Mutter stand jetzt im Türspalt. Sie trug ein weißes Kleid, die Haare im Nacken zusammengebunden. »Entschuldigen Sie bitte«, sagte sie an mich gerichtet, dann, zu ihrer Tochter: »Ilya, komm, lass Frau Lehmann in Ruhe ihre Arbeit machen.«

Ich richtete mich auf, lächelte. »Das ist kein Problem.« Ich bemerkte, dass sie dieselben Schuhe trug wie bei ihrer Ankunft, dass die Riemchen noch immer grau und staubig waren. Die Frau sah müde aus, erschöpft, als hätte sie kaum geschlafen.

Das Mädchen zwischen uns blickte weiter in den Himmel, suchte noch immer nach dem zerfallenen Blatt.

»Möchten Sie etwas frühstücken, Frau Ansel?«, fragte ich. »Einen Kaffee?«

Ihre Reaktion kam leicht verzögert, als dauerte es einen Moment, bis die Frage durch ihre Gedanken gedrungen war. Dann lächelte sie mir zu, nickte und zog die Tür hinter sich zu. Ihre Absätze klangen schnell mit ihren Schritten auf dem Holz.

Als beide am Tisch saßen, schloss ich hinter uns die Terrassentür. Die Mutter rauchte und blickte nach draußen, zum Wald. Etwas Nervöses ging von ihr aus. Ihre Zehen und Mundwinkel schienen unter konstanter Spannung zu stehen, mussten bewegt werden. Sie schabte mit dem Zeigefinger über den Daumennagel, griff ins Nichts, drehte die Handgelenke. Sie sprach kaum mit dem Mädchen, lächelte mich aber jedes Mal an, wenn ich an ihren Tisch trat, um etwas zu bringen oder abzutragen. An den Rändern dieses Lächelns saß eine gewisse Zurückhaltung, die deutlich machte, dass es sich um eine Höflichkeitsgeste handelte, um gutes Benehmen, nicht um den Wunsch, in Kontakt zu treten. In dieser Anspannung erkannte ich eine Ähnlichkeit zu meiner Mutter, auch wenn die Frau sonst nicht viel mit ihr gemein hatte. Ihre Augen hatten eine ungewöhnliche Farbe, zwischen Grau und Grün, sie war groß und schmal, ihr Gesicht hatte klare Kanten. Der Scheitel, die Brauen, die Wangenknochen, der Kiefer, die Linie ihrer Lippen. Sie war ungewöhnlich schön, aber über ihrer Schönheit lag eine Abwehr, in ihrem ausweichenden Blick, in der Art, wie sie sich bewegte, als wollte sie nicht, dass andere sie ansahen. Meine Mutter war weich gewesen, eine Form, die mit der Umwelt zu verschwimmen schien, immer hungrig nach Aufmerksamkeit, Zuwendung, Bestätigung.

»Kann ich bei Ihnen schon rein?«, fragte ich die Frau, als alles bereitstand.

»Danke, das ist nicht nötig.«

Ich wischte die Nebentische, die Stuhllehnen. Asche überall. »Wissen Sie, wie lang Sie hierbleiben?«

Sie zog an der Zigarette. »Nicht genau«, sagte sie. »Ist das in Ordnung?«

Ich sagte ihr, dass das Hotel wegen der Brände ohnehin leer stand, folgte dann ihrem Blick über den Garten, über die Wiese, zum Waldrand.

»Sie brauchen wirklich gar keine Angst zu haben«, versicherte ich noch einmal und lächelte dem Mädchen dabei zu. »Die Feuer bleiben am Boden. Bei uns ist es nur die Luft, wissen Sie, wenn der Wind vom Wald kommt.« Ich zeigte den Lappen, der von der Asche grau war. »Es ist einfach schon zu lange zu heiß, der Wald ist zu trocken.« Ich zuckte mit den Schultern. Es war ein Satz, der oft gesagt wurde, den ich selbst schon oft gesagt, oft gehört hatte. Mir fiel ein, dass ich verpflichtet war, Reisende über die aktuelle Gefahrenlage zu informieren, über das richtige Verhalten, über die Schutzmaßnahmen. »Haben Sie eine Maske? Die bräuchten Sie, wenn Sie länger rauswollen.« Ich holte einen Flyer und zwei neue, eingeschweißte Masken von der Rezeption. Eine für Erwachsene, eine für Kinder. »Hier steht alles drauf. Der Sommer war schlimm, aber jetzt wird es dann wieder ruhiger, wenn der Herbst kommt. Wenn es regnet.«

Sie nickte, bedankte sich, nahm die Dinge, die ich ihr entgegenhielt. Sie schien die Informationen zu überfliegen, legte dann das Papier und die Masken vor sich auf den Tisch und schob ihren Teller, den sie nicht angerührt hatte, beiseite. Neben ihrer Kaffeetasse lag ihr Handy, sie nahm es in die Hand, legte es ab, nahm es wieder. Als es aufleuchtete, sah ich, dass jemand versuchte sie anzurufen. Die Frau drehte das Display nach unten, zur Tischplatte.

Als das Kind satt war und seine Milchtasse leer, durfte es aufstehen und zurück in den Garten gehen. Die Mutter blieb am Tisch. Durch die offene Tür kam sofort der Rauchgeruch.

Wir beobachteten die Tochter, die wieder zum Teich ging, sich bückte und ihre Fingerspitzen durch die Aschehaut zog, die auf dem Wasser lag.

»Ilya denkt, das ist Schnee, die Asche«, sagte die Frau mit einem kurzen Lachen. Ich sah ihr Gesicht dabei in der Reflexion der Scheibe. Sie lächelte nicht. Ihre Zigarette glomm auf, sie inhalierte, blies dann den Rauch zwischen sich und das Glas. Wieder fiel mir auf, wie unruhig sie war, dass sie ihre Hände nicht stillhalten konnte. Ein goldenes Kettchen an ihrem linken Arm warf mit den Bewegungen schnelle Lichtreflexe an die Wand.

Ich versuchte mich zu erinnern, wann wir zuletzt Schnee gehabt hatten. Es musste fünf, sechs Jahre her sein, ganze Kindheiten, dachte ich, ohne Schnee. Die Frau drückte die Zigarette aus, nahm den Flyer, die Masken und das Handy und stand auf. Während ich den Tisch abdeckte, sah ich, wie sie sich draußen auf eine der Liegen setzte. Ilya pustete in die Asche, ich sah sie lachen, sah, wie die kleinen Flocken vor ihrem Mund davonstoben.

In den Tagen, die folgten, stellte sich eine Regelmäßigkeit ein, in der ich von den beiden wenig mitbekam. Ich schlief schlecht, hustete nachts und schwitzte, war tagsüber oft müde. Ich wachte früh auf, immer in der Hoffnung, dass die Meteorologen falschgelegen hatten, dass die Nacht einen Umschwung gebracht hatte, aber die Hitze hielt.