3,99 €

Mehr erfahren.

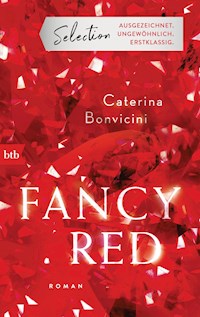

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Fancy Red« ist ein Spiel mit Identität, Verwandlung und Bewegung. Fancy Red ist zugleich der Name des Diamanten, um den es in dem Roman geht – und eine Metapher für die Gegensätze, für die er steht: Reichtum und Armut, Glanz und Trübheit, Härte und Zerbrechlichkeit. Zwei Welten prallen aufeinander: die trostlose derer, die ihn betrachten, und die schillernde derer, die ihn besitzen. Wir folgen dem Diamanten durch die ganze Welt – jeder Ort und jede Stadt liefern dem Protagonisten Filippo ein neues Puzzleteil der Wahrheit, die er genauso verzweifelt zu finden versucht wie den Edelstein, der verschwunden ist, seit seine Frau Ludò eines Morgens ermordet neben ihm lag. Der Text ist aufgebaut wie ein Diamant, ein Oktaeder bestehend aus acht Dreiecken: acht Kapitel mit je drei Unterkapiteln. Mitreißend und kunstvoll wie ein Diamantschliff.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 415

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Zum Buch

»Fancy Red« ist ein Spiel mit Identität, Verwandlung und Bewegung. Fancy Red ist zugleich der Name des Diamanten, um den es in dem Roman geht – und eine Metapher für die Gegensätze, für die er steht: Reichtum und Armut, Glanz und Trübheit, Härte und Zerbrechlichkeit. Zwei Welten prallen aufeinander: die trostlose derer, die ihn betrachten, und die schillernde derer, die ihn besitzen. Wir folgen dem Diamanten durch die ganze Welt – jeder Ort und jede Stadt liefern dem Protagonisten Filippo ein neues Puzzleteil der Wahrheit, die er genauso verzweifelt zu finden versucht wie den Edelstein, der verschwunden ist, seit seine Frau Ludò eines Morgens ermordet neben ihm lag. Der Text ist aufgebaut wie ein Diamant, ein Oktaeder bestehend aus acht Dreiecken: acht Kapitel mit je drei Unterkapiteln.

Mitreißend und kunstvoll wie ein Diamantschliff.

Zur Autorin

CATERINA BONVICINIS erster Roman »Das Gleichgewicht der Haie« war ein internationaler Bestseller. Sie erhielt zahlreiche Literaturpreise und zählt mittlerweile zu den renommiertesten Autorinnen Italiens. Caterina Bonvicini lebt in Mailand und Rom.

CATERINA BONVICINI

FANCY RED

ROMAN

Aus dem Italienischen von Verena von Koskull

Die italienische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Fancy Red« bei Mondadori Libri SpA, Mailand.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Deutsche Erstveröffentlichung Juli 2021

Copyright © 2018 by Caterina Bonvicini

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020 by btb Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Published in agreement with Piergiorgio Nicolazzini Literary Agency (PNLA)

Covergestaltung: Semper Smile

Covermotiv: © Getty Images/Francesco Zerilli/Zerillimedia/Science Photo Library; Michael Dunning

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

SL · Herstellung: sc

ISBN 978-3-641-24141-4V001 www.btb-verlag.de

www.facebook.com/btbverlag

Meinen Schriftstellerfreundinnen

INHALT

Erster Teil DER SÜSSE DUFT DES ELENDS

Erstes Kapitel. Florentiner (verschwinden)

1. Griechenland, Juli 2016

2. Griechenland, Juli 2016

3. Griechenland, Juli 2016

Zweites Kapitel. Josephine (Namen)

1. Mailand, 22. Mai 2017 – Montag

2. Lissabon, Dezember 2014

3. Kuba, Mai 2015

Drittes Kapitel. Unique Pink (eine Begegnung)

1. Mailand, 23. Mai 2017 – Dienstag

2. Flandern, Oktober 2015

3. Argentinien, Januar 2016

Zweiter Teil DIE BELAGERUNG

Viertes Kapitel. Lesedi La Rona (der Preis)

1. Griechenland, Juli 2016

2. Mailand, 24. Mai 2017 – Mittwoch

3. Mailand, 24. Mai 2017 – Mittwoch

Fünftes Kapitel. Star of Sierra Leone (Blut)

1. Mailand, 25. Mai 2017 – Donnerstag

2. Mailand, 25. Mai 2017 – Donnerstag

3. Mailand, 25. Mai 2017 – Donnerstag

Sechstes Kapitel. Hope (das Unglück)

1. Mailand, 26. Mai 2017 – Freitag

2. Mailand, 26. Mai 2017 – Freitag

3. Mailand, 26. Mai 2017 – Freitag

Dritter Teil FANCY VIVID RED

Siebtes Kapitel. Red Shield (die Verteidigung)

1. Mailand, 27. Mai 2017 – Samstag

2. Mailand, 27. Mai 2017 – Samstag

3. Mailand, 28. Mai 2017 – Sonntag

Achtes Kapitel. Koh-i-Noor (das Auge des Pfauen)

1. Mailand, Dezember 2017

2. Mailand, Dezember 2017

3. Sarajevo, Dezember 2017

DANK

BIBLIOGRAPHIE

ERSTER TEIL DER SÜSSE DUFT DES ELENDS

ERSTES KAPITEL Florentiner (verschwinden)

1. Griechenland, Juli 2016

Ich spürte etwas Feuchtes auf der Hand und erwachte. Es war ein Tropfen. Zuerst zitterte er auf meinem Fingerknöchel wie eine kleine Kugel, die nach dem Aufprall zur Ruhe kommt, doch dann verlor er die Form und zerrann.

War ich in einem Hotel? Bei jemandem zu Hause?

Durch die Fensterläden fiel schräg das Licht, von Staubkörnchen durchrieselt. Mir fiel ein, dass sich Staub genauso verhält wie der Mond. In seiner Winzigkeit wirft er die Strahlen zurück wie ein Himmelskörper. Einen Moment lang war ich ganz überwältigt von diesem Missverhältnis. Dann spürte ich einen weiteren Tropfen, diesmal auf dem Zeigefinger.

Also beugte ich den Hals und spähte hinter mich. Direkt über meiner Hand war eine Wange. Und ein Auge. Das Gesicht lag auf dem Kissenrand, und die Tränen versickerten nicht im Stoff, sondern landeten direkt auf meiner Haut. Ich wusste nicht, wer die weinende junge Frau war.

Ich stützte mich auf und fuhr ruckartig hoch. Im Bett sitzend blickte ich mich um.

»Ludò?«

Als Antwort war nur das weinende Mädchen zu hören. Es begann seltsame Geräusche von sich zu geben, heisere, erstickte Laute. Keine Worte.

Als ich die Füße auf den Boden stellte und dem weinenden Mädchen den Rücken zukehrte, fiel mir auf, dass vor dem Fußende des Bettes etwas lag. Oder jemand. Auf dem Boden war alles Mögliche verstreut: gestreifte Kissen, eine Satindecke, eine Sandale, ein grellblaues Kleid, ein Tablett mit umgekippten Gläsern. Ich musterte die wild herumliegenden Sachen.

Ludò hatte den Fimmel, Dinge aus dem Müll zu angeln. Du rettest sie, und sie retten dich, sagte sie. Sie machte sie sauber, malte sie an, reparierte sie. Sie wurden wunderschön. Das sind die Geschichten, die die anderen nicht haben wollten, meinte sie. Wer weiß, warum mir ausgerechnet in dem Moment die Marotte meiner Frau einfiel. Vielleicht weil ich sie ausgrub wie aus einem Haufen Abfall. Ich weiß nicht, ob ich geschrien habe oder nur zu schreien glaubte.

Ich brachte es nicht fertig, sie anzusehen oder zu berühren. Ich wandte mich jäh ab und fand dann – da bin ich mir sicher – meine Stimme wieder. Es war eine heftige, zornige Stimme.

»Warst du das?«

Das weinende Mädchen hatte gerade mit dem Weinen aufgehört. Jetzt schüttelte es heftig den Kopf.

»Nein, das warst du.«

Das war unmöglich, ich hatte geschlafen. Doch ganz sicher war ich mir nicht, denn ich konnte mich an nichts erinnern. Ich starrte auf eines der umgekippten Gläser, so viel hatte ich doch gar nicht getrunken. Sofort riss ich den Blick wieder los, denn neben dem Glas hing Ludòs regloser Fuß. Und den wollte ich nicht sehen.

Unterdessen hatte sich das weinende Mädchen, das nicht mehr weinte, auf dem Bett aufgesetzt und wandte mir den Rücken zu. Ich glotzte auf ihren nackten Rücken, der mir rein gar nichts sagte.

»Sind wir bei dir zu Hause?«, fragte ich.

Sie antwortete nicht und mühte sich ab, ihre eine Sandale zuzumachen. Die andere lag bei der Badezimmertür, wo ich sie beim Herumgraben hingeschleudert hatte. Ich bemerkte, dass sie einhändig an dem Riemchen herumnestelte. Ihre Linke war zur Faust geballt. Sofort stürzte ich mich auf sie, packte ihren Arm und versuchte, ihre Finger aufzubiegen. Sie ließ nicht locker, obwohl sie eine Heidenangst hatte. Da biss ich sie. Sie schrie auf, aber nicht sehr laut. Endlich gab sie nach und öffnete die Hand. Der Diamant meiner Frau kullerte auf das Laken.

Das weinende Mädchen, das nicht mehr weinte, sprang auf und stürzte zur Tür. Ich kam ihm zuvor, schloss blitzschnell ab und riss den Schlüssel aus dem Schloss. Jetzt ballte ich eine Faust.

»Glaub ja nicht, dass du einfach so davonkommst«, sagte ich.

Als sie nackt vor mir stand, nur eine Sandale am Fuß, fiel mir das Kleid wieder ein, das sie am Vorabend getragen hatte. Es war grellblau. Dank des Kleides erinnerte ich mich, dass dieses blau gekleidete Mädchen uns zu einem Drink am Pool seiner Villa eingeladen hatte.

»Sind wir bei dir zu Hause?«, fragte ich noch einmal.

Da fiel mir auf, dass ich ebenfalls nackt war. Ich bückte mich nach meiner Unterhose. Während ich, auf einem Bein balancierend, hineinschlüpfte, blickte ich mich suchend nach dem Rest um. Meine Hosen hingen fein säuberlich auf einem Sessel, das T-Shirt lag gefaltet auf der Sitzfläche. Aus dem Chaos des Zimmers stach diese Ordnung heraus. Als gehörten diese Anziehsachen einem braven Ehemann, der alles penibel zusammenlegte, ehe er zu seiner schlafenden Frau ins Bett schlüpfte. Sogar meine Mokassins standen nebeneinander zwischen den Füßen des Sessels. Ich wusste nicht, was mir peinlicher war, meine Nacktheit oder mein Ordnungssinn. Hastig zog ich mich an.

»Nichts anfassen«, sagte ich, »wir müssen die Polizei rufen.«

Sie biss mich, um an den Schlüssel zu kommen. Ich stieß sie so heftig, dass sie vor Ludòs Füße stürzte, fast wäre sie auf den Gläsern gelandet.

»Das ist nicht mein Haus«, sagte sie.

Auf allen vieren kroch sie zur anderen Sandale. Den Rücken gegen die Tür gelehnt versuchte sie, den Schuh anzuziehen. Er war mit bunten Steinchen besetzt.

»Sind das deine Sandalen?«

»Nein. Aber wen kümmern jetzt noch ein Paar Sandalen?«

Ich öffnete kurz meine Hand und warf einen Blick auf den Schlüssel, unschlüssig, ob ich ihn ihr geben sollte.

»Und das Kleid, das du gestern Abend anhattest?«

»Auch nicht. Das macht eh zu viel her. Ich ziehe mir meins an und verschwinde.«

Das Mädchen stand auf und balancierte auf den hohen Sandalen zum Schrank. Es zog eine Schublade heraus und holte ein rostfarbenes Kleidchen und einen zusammengerollten Slip hervor. Während ich zusah, wie sie sich anzog, konnte ich mich nicht erinnern, ihr je beim Ausziehen zugesehen zu haben.

»Ich hätte euch auch aufs Segelboot einladen können«, sagte sie. »Das benutzen sowieso nur die Matrosen. Aber in der Villa war kein Mensch. Man musste nur den Alarm abschalten. Das mache ich immer, wenn ich zum Putzen komme.«

Ich wollte ihr zum x-ten Mal sagen, sie solle sich nicht vom Fleck rühren und nichts anfassen, wir müssten die Polizei rufen, doch das Mädchen rührte sich vom Fleck und hörte nicht auf, alles anzufassen.

Also sagte ich nur: »Warte.«

Ich weiß nicht, was in meiner Stimme mitschwang. Doch sie hielt inne. Schaute mich an.

»Zuerst musst du mir helfen, sie verschwinden zu lassen.«

Erst nachdem es raus war, wurde mir klar, etwas Unsagbares gesagt zu haben. Das Mädchen wirkte kein bisschen geschockt, sondern erleichtert. Es nickte, als klänge dieser Vorschlag mehr als vernünftig.

»Ich kann Schlauchboot fahren«, antwortete sie, »ich war mit einem Seemann zusammen.«

Sie meinte, am Anleger direkt vor dem Haus sei eines festgemacht, das würde niemand merken. Man müsse nur die Dunkelheit abwarten. Hatte sie etwa schon an alles gedacht? Argwohn zuckte in mir auf. Ich warf einen Blick auf das Bettzeug, um sicherzugehen, dass der Diamant noch dort lag. Während ich überlegte, dass man ihn ebenfalls dem Meer übergeben müsste, bekam ich viel mehr Angst vor mir als vor ihr.

Ich sah auf die Uhr. Ich hatte keine Ahnung, wie spät es war, die geschlossenen Fensterläden hatten uns in eine eigene Welt gesperrt, die sich den Gesetzmäßigkeiten der Sonne entzog. Vielleicht hatten wir bis nachmittags geschlafen.

»Ich war das nicht«, sagte ich leise, »das ist unmöglich.«

»Doch, das warst du.« Langsam ließ sie den Blick erst zu Ludò und dann zu mir wandern, als wollte sie damit etwas beweisen.

Plötzlich hatte ich nur noch das Bedürfnis, sie aus dem Zimmer zu werfen und in Ruhe zu weinen, mit meiner Frau in den Armen. Und mich so finden zu lassen. Dann schoss mir etwas anderes durch den Kopf. Ich dachte, dass dieses Mädchen die Kaltschnäuzigkeit besessen hatte, sich über Ludò zu beugen und ihr den Diamanten aus dem Nasenflügel zu nehmen. Kein einfaches Unterfangen. Hin und wieder reinigte meine Frau ihn, und das war eine kniffelige Prozedur. Sie behandelte ihn wie ein Lebewesen, wie ein Tier oder eine Pflanze. Sie trug nichts anderes, weder Ringe noch Ohrschmuck oder Halsketten. Nicht einmal den Ehering, den sie sofort in einer Schachtel hatte verschwinden lassen. Doch dieser Edelstein war ein Teil von ihr. Sie pflegte ihn wie ihre eigene Haut.

Ich stürzte mich auf das Mädchen, umklammerte seinen Hals. Mit einem dumpfen Aufprall krachte sie gegen den Schrank und starrte mich mit weit aufgerissenen Augen an.

»Sag mir die Wahrheit«, zischte ich.

Sie stierte mich nur an. Der Blick machte mir Angst. Sofort ließ ich ihre Kehle los. Sie krümmte sich hustend zusammen, die Stirn über den Sandalen.

»La concha«, presste sie hervor, »la concha de tu madre.« Sie hustete und hustete.

Speichel rann ihr aus dem Mund, und ein Tropfen landete auf Ludòs Haar. Jetzt mied das Mädchen meinen Blick. Ich setzte mich aufs Bett und vergrub den Kopf in den Händen. Mit dem Kinn deutete ich auf den Schlüssel, der unter den Nachttisch gefallen war. Sie starrte darauf. Um an ihn heranzukommen, musste sie an mir vorbeikriechen. Sie traute mir nicht.

»Du hast mich nicht mal gefragt, wie ich heiße«, sagte sie plötzlich.

Ich blickte hoch. Erschütternd, dieses letzte Aufflackern von Stolz, obwohl das Leben in Scherben liegt. Welche Rolle spielen da noch Namen? Ich war zu erschöpft, um ihr eine so persönliche Frage zu stellen. Ungerührt kramte sie in der Tasche, holte einen kleinen Beutel hervor und leerte ihn über dem Bett aus. Kajalstifte, Mascara, Lidschatten, Pinselchen und Lippenstifte regneten auf das Laken. Was macht sie, will sie sich jetzt schminken? Stattdessen griff sie nach einer Tablette, steckte sie hastig in den Mund und rannte ins Bad, um sie mit einem Schluck Wasser hinunterzuspülen.

»Scheiße, mir platzt der Kopf«, sagte sie.

Dann, ich weiß nicht wie, beruhigten wir uns. Einen Moment lang schien es, als wäre gar nichts passiert, obwohl Ludò noch dalag, vor dem Bett, von den Dingen befreit, unter denen sie begraben gewesen war. Ich machte mich auf dem Bett lang, und das Mädchen schnappte sich blitzschnell den Schlüssel.

»Ich hole uns nur was zu trinken«, sagte sie.

Mir war es gleich. Sollte sie doch mit dem Schlauchboot abhauen. Ich wollte einfach nur so bleiben, in der Horizontalen. Ich streckte meinen Arm aus und verspürte ein Piksen. Es war der Diamant. Er klebte an meinem Handgelenk. Ich betrachtete ihn. Dieser Edelstein wollte mich einfach nicht loslassen.

Dann hörte ich, wie die Tür aufging, das Mädchen war tatsächlich zurückgekommen. Ich sah kaum hin. Sie stellte ein Bier auf den Nachttisch.

»Es ist kalt«, sagte sie.

»Danke.«

»No, por favor. Ich bitte dich.«

Ein paar Stunden lang schliefen wir wieder. Ludò schlief ebenfalls, am Fuß des Bettes. Wir waren alle total erschöpft. Irgendwann schreckte ich hoch. Panisch blickte ich mich nach dem Mädchen um. Sie war fort, und ich schrie. Doch sie war nur im Bad. Mit einem Tritt öffnete sie die Tür, um mich zu beruhigen.

»Ich wollte nur all die Cremes ausprobieren«, sagte sie.

Mit einem hellblauen Haarband, das ihr Haar und die fettige Gesichtshaut straff nach hinten zog, kam sie ins Zimmer. Beim Badputzen habe sie immer die Cremedöschen aufgeschraubt und daran gerochen, erzählte sie mir. Aber sie habe sich nie getraut, den Finger hineinzustecken, aus Furcht, die Hausherrin könnte es bemerken. Doch jetzt kümmerte sie das nicht mehr.

»Wird es schon dunkel?«, fiel ich ihr ins Wort.

Das Mädchen begriff sofort, worauf ich hinauswollte, und wurde sauer.

»He, pibe, ich hab im Leben schon alles Mögliche gemacht. Aber für einen Job war ich nie zu haben: Altenpflegerin. Ich habe keine Lust, anderen Leuten den Arsch abzuwischen. Und deshalb habe ich auch nicht die Absicht, dich aus der Scheiße zu holen.«

Ich lachte – lachte ich tatsächlich? –, stand auf und öffnete die Fensterläden. Ja, es war dunkel. Ich wollte den Arm nicht heben, um auf die Uhr zu schauen. Wer weiß, warum manche Gesten in heiklen Momenten zu viel sind und andere nicht. Wieder streckte ich meinen Arm aus. Diesmal, um ihr die Hand zu geben.

»Lass uns Frieden schließen«, sagte ich.

Sie kratzte sich an der Schulter und kehrte ins Bad zurück.

»Das ist absurd«, sagte sie, als würde sie mit sich selbst reden, »total daneben.«

Ich fand es eigentlich immer ganz gut, daneben zu sein.

Wir lagen auf dem Bett und rauchten eine Zigarette. Der Rauch kringelte sich und stieg träge zur Zimmerdecke. Statt des Staubs, der sich wie der Mond verhält, hing über Ludòs Körper jetzt eine Wolke aus Nitrosaminen, Stickoxiden, Benzol und Formaldehyd. Wie hypnotisiert starrten wir darauf. Dann drehte sich das Mädchen unvermittelt zu mir.

»Der Hauptverdächtige ist immer der Ehemann.« Sie packte meinen Arm. »Das habe ich ganz oft im Fernsehen gesehen.«

Ich zuckte mit den Schultern. Sollten sie mich doch in den Knast stecken, was scherte mich die Unschuld. Die hatte ich sowieso verloren. Was mich viel mehr wurmte, war die Sache mit der Erinnerung.

»Ich kann dich decken«, sagte sie.

Ich strich ihr über die Wange. Womöglich streichelte ich gerade die Mörderin meiner Frau, aber auch das war mir egal. Ich war jenseits von Gut und Böse.

»Wir müssen uns was Kluges einfallen lassen«, sagte sie.

Ich habe nie viel auf solche Märchen gegeben. Irgendwann fliegt alles auf, meist per Zufall. Und auf Intelligenz ist genauso wenig Verlass: zu viele Schwachstellen.

»Wir dürfen den Kopf nicht verlieren«, sagte sie, »die Fehler macht man immer am Anfang.«

Sie hatte recht. Doch für mich lag der Anfang woanders. Beim Beginn der Beziehung zu meiner Frau. Das hier war allenfalls das Ende.

»Hörst du mir zu?«

Ich weiß, ich wirke immer so, als wäre ich nicht ganz bei der Sache. Was womöglich daran liegt, dass das, was andere sagen, zu viele Gedanken in mir auslöst. Dann brauche ich einen Moment, um die in meinen Kopf drängende Flut in geordnete Bahnen zu lenken, und sehe aus wie weggetreten. Stattdessen verarbeite ich das Gesagte. Meine Frau hat mich das auch oft gefragt: Hörst du mir zu?

Jetzt konnte das Mädchen nicht mehr still liegen, ihr Lebenshunger war einfach zu groß. Der Hunger nach einem möglichst guten Leben. Sie trank mein Bier aus und klaute mir ohne zu fragen eine zweite Zigarette.

»Du hast doch studiert, oder? Dann denk nach, pajero.«

Wieder musste ich lachen. Sie sprach perfekt Italienisch, doch wenn sie nervös wurde, wechselte sie ins Spanische. Wie jemand, der in den heimischen Dialekt zurückfällt, sobald er sich streitet.

»Ich glaube nicht, dass mein Studium uns jetzt weiterhilft. Was heißt pajero?«

»Wichser.« Sie drückte die Zigarette in einer Espressotasse aus. »Wieso? Was hast du denn studiert?«

»Gemmologie.«

Sie wurde feuerrot. Langsam wanderte ihr Blick auf das Laken, hin zu der Stelle, wo sie den Diamanten hatte fallen lassen.

»Bastardo.«

Sie gab sich endgültig geschlagen und versuchte gar nicht erst, sich auf das funkelnde kleine Ding zu stürzen, auf das sie es so dringend abgesehen hatte. Sie kauerte sich aufs Bett und fing wieder an zu weinen.

»Sag mir wenigstens, was er wert ist, dieser Rubin.«

Ich antwortete nicht.

2. Griechenland, Juli 2016

Ich bin Gemmologe, und zwar aus Berufung. Ich war es schon vor meinem Studium. Als kleiner Junge hörte ich erst auf zu weinen, wenn jemand mir eine Halskette in die Hand drückte. Die Erwachsenen dachten, mich würde die Bewegung beruhigen, das hypnotische Funkeln. Aber es waren die Steine, ich musste sie nur berühren.

In der Grundschule sammelte ich Mineralien. Und schon in der Mittelstufe fing ich an, Handbücher über Gemmologie zu lesen. Meine Mutter machte sich Sorgen: Was findest du an diesen toten Dingen? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, für mich waren diese Dinge nicht tot. Sie hatten unzählige Leben, Milliarden von Jahren im Gestein und Jahrhunderte im Licht der Welt.

Ich mag es, Diamanten zu betrachten, nicht, sie zu besitzen. Ich liebe sie, weil sie nichts mit mir zu tun haben, sie sind dort, und ich bin hier, wir gehören verschiedenen Welten an. Unsere Wege kreuzen sich nur, weil launisches Magma sie eines schönen Tages an die Oberfläche gespuckt hat. Ich erblickte das Licht der Welt vom ersten Tag an. Sie haben zweihundert Kilometer Erdkruste durchwandert, um es zu sehen. Wir wurden auf unterschiedliche Weise geboren, und dass wir uns treffen, ist reiner Zufall.

Ich mag es, Diamanten zu betrachten, nicht, sie zu besitzen: Als ich diesen Pakt mit ihnen brach, war das für mich der Anfang vom Ende. Es war im Frühjahr 2011, ich war gerade dreißig geworden und arbeitete in einem alteingesessenen Mailänder Geschäft, das im Besitz einer berühmten Juwelierdynastie war. Der Eigentümer, Alfredo Fontana, Sohn von Adolfo Fontana und Enkel von Alberico Fontana (alle Fontanas tragen aus Familientradition einen Namen mit A), hatte bemerkt, dass ich ein außergewöhnliches Talent für Edelsteine besaß, mit Menschen jedoch weniger gut zurechtkam. Deshalb betraute er mich nie mit wichtigen Geschäften. Zum einen, weil mir der praktische Sinn fehlte, zum anderen, damit er die Provision nicht mit mir teilen musste. Meine Aufgabe bestand darin, im Hinterzimmer zu sitzen, die Steine zu begutachten und Expertisen zu erstellen. Darin war ich unschlagbar. Seine Kunden bekam ich nie zu Gesicht. Weshalb ich an diesem Morgen umso überraschter war.

»Und warum soll ich sie treffen?«

»Nun ja«, sagte er, »sie ist die Tochter eines Kunden, dessen Zorn ich leicht auf mich ziehen könnte. Sie will den Schmuck der Mutter verkaufen, den sie gerade geerbt hat. Aber soweit ich weiß, ist der Vater damit alles andere als einverstanden.«

Ich glaubte, ihn verstanden zu haben.

»Alles klar«, entgegnete ich, »ich schaue mir den Schmuck an und lehne ihn ab. Gut, dass du mich vorgewarnt hast.«

Alfredo Fontana begann zu schwitzen und schüttelte den kahlen Kopf. »Nein, nein, machst du Witze, dann wendet sie sich noch an ein Auktionshaus. Bloß nicht.«

Langsam wurde ich misstrauisch.

»Wieso? Ist der Schmuck gestohlen?«

Fontana lachte los und entblößte die Lücke zwischen seinen Vorderzähnen.

»Keine Sorge«, antwortete er, »wir reden hier vom größten Finanzier Mailands. Die sind bis auf den letzten Cent bezahlt, mehr als das. Sie haben Zertifikate und eine lange Geschichte. Das sind bedeutende Schmuckstücke.«

Meine Aufgabe war einfach: Ich sollte sie lediglich ein kleines bisschen niedriger bewerten, wie er mir verstohlen zuflüsterte. Dann würden wir sie zusammen zu einem angemessenen Preis verkaufen. Das war alles. Im Gegenzug versprach er mir einen kleinen Anteil der Provision, schwarz auf die Hand. Im Laden würde ich niemals so viel Geld zu sehen kriegen, sagte er, um mich zu überzeugen.

»Aber jeder weiß doch sofort, dass ich für dich arbeite«, sagte ich.

»Oh, nur die Ruhe«, beschwichtigte er, »du bist gefeuert.«

Ich starrte ihn an.

»Natürlich nur pro forma. Ich bezahle dich einfach eine Weile in bar.«

Mir ging auf, dass ich mit meiner bescheidenen Tätigkeit, die ich bis dahin im stillen Kämmerlein verrichtete, großen Deals zugearbeitet hatte, die völlig an mir vorbeigegangen waren. Doch ich wollte nicht sofort ablehnen. Ich war zu neugierig auf die bedeutenden Schmuckstücke, so etwas war mir noch nie untergekommen.

Ich habe meine Frau in einem Tresorraum kennengelernt. Kein sonderlich romantischer Ort: Wir befanden uns im Bauch einer Bank, in einem kleinen, tristen Kabuff, wie es sie auch auf Polizeirevieren gibt, und warteten hinter geschlossenen Sicherheitstüren, dass uns eine Schließfachkassette gebracht wurde. Geruch nach Desinfektionsmittel, Stühle wie in einem Vernehmungsraum, graue Wände und Neonlicht.

Doch mein Herz schlug heftig. Nicht ihretwegen. Noch nicht. Mein Herz schlug, weil dieses Mädchen einen roten Edelstein mit Brillantschliff als Piercing in der Nase trug – der Fachbegriff lautet stud – als wäre es ein läppischer Zirkon. Unter dem Mikroskop hätte ich zweifellos festgestellt, dass er ohne Einschlüsse war. IF. Internally flawless. Aber noch unglaublicher war die Farbe. Er sah nicht wie ein Spinell aus. Und auch nicht wie ein Rubin. Ich ahnte, einen überaus seltenen Fancy Vivid Red vor mir zu haben. Es gibt nur ungefähr dreißig rote Diamanten auf der Welt, nur wenige sind lupenrein, und noch weniger haben diese intensive Farbe. Man findet sie in Russland und Tansania, doch die berühmtesten Vorkommen sind in Brasilien, am Ufer des Flusses Abaetezinho, und in Australien, in der Argyle-Mine. Wer weiß, woher ihrer stammte.

Noch nie im Leben hatte ich einen zu Gesicht bekommen, und niemals hätte ich mir träumen lassen, ihn in einer so grauenhaften Fassung zu sehen. Wie konnte man einen solchen Diamanten nur im Nasenflügel tragen? Für einen Experten war das die reinste Folter. Wäre der Stein selbst nicht so wunderschön gewesen, ich hätte den Anblick kaum ertragen.

Ludò war erkältet, zog ständig die Nase hoch und bewegte dabei ein Gewicht von rund eins Komma fünf Karat. Grob geschätzt. Rote Diamanten sind winzig, normalerweise gehen sie nicht über null Komma fünf Karat hinaus. Ihrer war vergleichsweise riesig.

»Ich will alles verkaufen«, sagte sie, kaum dass wir saßen.

Ich wusste nicht, was ich antworten sollte, so sehr hatte mir dieser Fancy Vivid Red, an dem sie sich jetzt sogar mit dem kleinen Finger kratzte, die Sprache verschlagen.

Der Angestellte brachte uns die Schließfachkassette, und einen Moment lang herrschte Schweigen. Vielleicht weil er so unpersönlich war, gab mir dieser graue, greifbare Gegenstand zwischen uns wieder Halt. Ich öffnete ihn und holte nach und nach den Inhalt hervor. Erneut war es mit meiner Ruhe vorbei. Das war kein Schmuck, das waren Welten.

Es gab eine eidechsenförmige Brosche mit Opalen, Demantoiden und Diamanten. Eindeutig aus dem fin de siècle, als Schmetterlinge, Bienen, Spinnen und Libellen modern gewesen waren. Eine kurze Perlenkette von Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, ein Belle-Époque-négligée-pendant mit Smaragden, eine Kette mit Saphiren und Diamanten im Garland Style mit Schleifen und Akanthus- und Lorbeerblättern, ein den geometrischen Formen nach eindeutig aus den Zwanzigern stammendes Diamant-Sautoir, das man in eine Halskette samt Ohrringen und Brosche verwandeln konnte. Ein Tutti-Frutti-Armband von Cartier mit Rubinen, Smaragden und gravierten Saphiren aus den Dreißigerjahren. Eine Uhr mit Diamant-Pavé aus der gleichen Zeit, eine der ersten am Handgelenk einer Frau. Ein Ring, ebenfalls Jugendstil, mit Rubinen im Calibréschliff und Diamanten, und ein Cocktailring aus den Fünfzigern. Eine Demi-Parure Twist mit Türkisen und Perlen von Van Cleef aus den frühen Sechzigerjahren. Korallenohrringe peau d’ange aus den Siebzigern, vielleicht von Piaget. Und zahlreiche Stücke von Bulgari aus den Achtzigern: Parentesi-Armreifen, Ohrclips, Uhren. Diese kleine graue Kassette enthielt ein ganzes Jahrhundert Schmuckgeschichte. Ich blätterte durch die Zertifikate, die meine Datierungen bestätigten.

»Nicht schlecht«, sagte ich.

Juwelen sind im wahrsten Sinne des Wortes überwältigend: Sie ringen einen nieder. Sie lieben es, allein zu glänzen, und neigen dazu, die Wirklichkeit um sich herum auszulöschen. Doch sie sah noch nicht einmal hin und versuchte stattdessen, eine SMS zu verschicken.

»Scheiße, hier gibt’s kein Netz«, sagte sie.

Nicht ein Funken Neugier. In der Hoffnung auf Empfang hielt sie die Augen gebannt auf das Handy gerichtet.

»Sind Sie sich sicher? Wollen Sie nicht einmal ein Stück als Erinnerung behalten?«

Sie schüttelte den Kopf, ohne aufzusehen.

»Ich mag keinen Schmuck.«

Als ich gerade den Inhalt eines goldenen Bulgari-Täschchens inspizierte, bekam ich einen Schlag auf die Hand. Blitzschnell wie ein Falke krallte sich Ludò einen alten Lippenstift.

»Halt. Den nehm ich«, sagte sie, »den hat Mama immer benutzt. Da ist er also abgeblieben.«

Ich hatte genug gesehen. Ich schloss die Kassette wieder, sprang auf und griff nach ihrer Hand. Sie war ein bisschen verdattert, wehrte sich aber nicht. Ich ertrug es nicht, dass man sie übers Ohr haute.

»Sie können die Kassette ruhig wieder wegbringen lassen. Wir müssen reden. Darf ich Sie zu einem Kaffee einladen?«

Sie hob ihr Handgelenk und sah auf die Uhr, genauer gesagt auf eine Swatch mit abgetragenem Armband.

»Wenn, dann zu einem Aperitif«, antwortete sie.

Diese Revolte kostete mich natürlich den Job. Doch ich war nicht lange arbeitslos. Kaum vierzehn Tage später fing ich bei Sotheby’s an. Hätte ich geahnt, dass ich so gut war, wäre ich früher gegangen.

Sechs Monate später waren Ludò und ich verheiratet. Ich hatte mich nicht damit zufriedengegeben, den Edelstein, in den ich mich verliebt hatte, nur anzusehen. Meine Berufung sollte sich rächen. Berufungen sind IF. Internally flawless. Sie haben ihre entsetzliche Reinheit. Wie schrecklich, etwas zu besitzen.

3. Griechenland, Juli 2016

Meine Frau hatte die gleichen Eigenschaften wie ein Diamant. Meine Unbezähmbare, nannte ich sie. Obwohl sie wie wir alle aus Kohlenstoff bestand, hatte Ludò in meinen Augen nichts von der Zerbrechlichkeit eines Bleistiftes oder eines menschlichen Wesens. Ihre Atome mussten auf besondere Weise entstanden sein. Ich stellte mir vor, ihre unauflösliche Verkettung wäre unter hoher Temperatur und heftigem Druck aus einer irdischen Liebesgeschichte hervorgegangen, die ihresgleichen suchte. Ich hielt sie für unzerstörbar.

Während ich ihren Körper betrachtete, der noch immer am Fuß des Bettes lag, dachte ich, dass selbst Diamanten eine Schwachstelle besitzen. Sonst könnte man sie nicht schleifen. Doch spalten lassen sie sich nur durch einen anderen Diamanten. Ist man ihnen nicht gewachsen, kann man ihnen nichts anhaben. Zudem ist ihr Schwachpunkt unsichtbar, man muss ihn finden. Die Schleifer suchen monatelang nach der natürlichen Spaltbarkeit, die den Stein nachgeben lässt. Wie also sollte ich das gewesen sein? Ich trug nicht einen Krumen Diamantenstaub in mir. Außerdem kannte ich ihr Kristallgitter nicht. Wie hatte ich das fertiggebracht?

Ich steckte mir den Fancy Red in die Tasche, um ihn dem Meer zu übergeben. Er musste verschwinden. Wie der Florentiner. Ein Diamant, dessen Farbe, so schrieb Tavernier, »ins Zitronengelbe tendiert« und der den Aufstieg der Medici und den Fall der Habsburger begleitete, mit einer Zwischenstation bei der Hochzeit Maria Theresias von Österreich mit dem Großherzog der Toskana, der als Franz I. mit dem Florentiner in der Krone zum Kaiser ausgerufen wird. Der dann nach der Katastrophe von 1918 zusammen mit den Habsburgern als Hutagraffe im Schweizer Exil landet. Bis der nunmehr abgesetzte Karl I. von Österreich beschließt, ihn zu Geld zu machen. Doch alles geht schief. Im Jahr 1922, die Habsburger sind nach Madeira geschickt worden, ist der durch Vermittlung des Barons Steiner di Valmont beim Juwelier Alphons Sonderheimer in Zahlung gegebene Florentiner nicht mehr auffindbar. Mit dem Verschwinden des Barons verschwand auch der Diamant.

Ich beugte mich über Ludò und drückte ihr sacht die Lider zu. Ihre Augen schienen noch immer zu funkeln, und ich wollte sie nicht mehr sehen. Vielleicht lag das am Kohlenstoff, der die Lichtgeschwindigkeit halbiert und sie dadurch zu bremsen vermag.

Ich hob die Schere auf. Ich hielt die Klinge umklammert und starrte sie an. Mir war, als hätte ich sie noch nie gesehen. Und erst recht nicht angefasst. Hatte ich sie wirklich benutzt? Das Mädchen kam zu mir und nahm sie mir behutsam aus der Hand, als wollte sie eine Last von mir nehmen. Ich bedankte mich mit einem traurigen Lächeln.

Dann wickelte ich Ludò in die Satindecke, fast so, als wollte ich sie vor der Kälte schützen, und nahm sie in den Arm. Sie trug noch die grauen Shorts und das violette Trägerhemd mit dem stilisierten Bild eines Guanakos, mit dem sie am Abend zuvor in die Hotelhalle heruntergekommen war. Es war ihr Schlafanzug. Sicherlich hatte sie nicht damit gerechnet, eine blau gekleidete Spanierin zu treffen, die sie zu einem Drink an ihren Pool einladen würde. Doch weil am Meer alle in Trägerhemd und Shorts herumlaufen, war sie nicht aufs Zimmer zurückgekehrt, um sich umzuziehen. Selbst in Mailand brachte Ludò es fertig, im Schlafanzug auf die Straße zu gehen. Wie oft hatte sie das getan, mit oder ohne Mantel. Es war ihr egal. Ohne sich anzuziehen, ging sie los, um einen Cappuccino in der Bar trinken.

Sie war noch lauwarm, und ich dachte, dass ein Diamant letztlich genauso funktioniert wie unsere Erinnerung, wenn wir verliebt sind: Er sammelt das Licht, die Wärme, die Energie des gelebten Moments. Und von all dieser Ungeheuerlichkeit sendet er am Ende nur einen verzerrten Abglanz aus.

»Ich werde sagen, sie ist nachts betrunken schwimmen gegangen.«

Das Mädchen schaute mich an. Sie wirkte verstört. Ich drückte den Körper meiner Frau an mich wie ein Kriegssoldat den verletzten Kameraden, um mit ihm durch die Bomben zu laufen, und klang dabei wie ein abgebrühter Verbrecher.

Ohne Ludò loszulassen, erklärte ich ihr, dass sie das häufig getan und mir ein paar Tage zuvor sogar einen Zettel auf den Nachttisch gelegt hatte, der sich jetzt als nützlich erweisen konnte. Ich verwendete tatsächlich das Adjektiv nützlich.

Das Mädchen rührte sich nicht. Sie starrte mich an.

Ludò hatte etwas geschrieben wie: Wenn du mitten in der Nacht aufwachst und ich nicht da bin, mach dir keine Sorgen. Ich gehe schwimmen, dann werde ich vielleicht wieder nüchtern. Ich erinnerte mich auch noch haargenau an die Zeile darunter: PS: Ich schwöre, ich bleibe, wo man noch stehen kann. Ja, meine Frau hätte ohne Weiteres so sterben können. Nur dass sie nicht so gestorben ist.

Ich sah die Zunge des Mädchens zwischen den Zähnen hervorblitzen, als wollte sie etwas sagen. Es war klar, woran sie dachte.

Ich drückte Ludòs Körper an mich, um mir Mut zu machen. Dadurch bewegte sich ihre Wade, einer ihrer Flipflops begann zu wackeln, blieb an den Zehen hängen und rutschte dann zu Boden. Das Mädchen schrie auf. Vor Schreck ließ ich Ludò mit einem entsetzlichen Aufprall fallen. Es war, als wäre mir ein Neugeborenes aus den Händen geglitten.

»O Gott«, schrie ich.

Als wir uns gleichzeitig nach ihr bückten, berührten sich unsere Stirnen. Der Kontakt mit lebendiger, sensibler Haut war erschreckend, ich spürte, wie sich ihr Schweiß mit meinem mischte.

»Auf drei, wir heben sie zusammen hoch«, sagte ich.

»In Ordnung.«

»Eins, zwei …«

Diese Zahl drei, die sehr viel unvollkommener ist, als man meinen möchte, machte uns fertig. Zwar standen wir aufrecht, doch es gab nur zwei Atemzüge. Ihr heißer, gepresster Atem berührte mein Gesicht wie meiner das ihre.

ZWEITES KAPITEL Josephine (Namen)

1. Mailand, 22. Mai 2017 – Montag

Seit dem Tod meiner Frau betrachtete ich die Welt nur noch vom Küchenbalkon aus. Mittags war es still, man konnte das Geräusch der Gabeln und der Teller in sämtlichen Wohnungen hören. Ein Konzert alltäglicher Gesten, schlicht und harmonisch. Abends jedoch gerieten Mailands Widersprüchlichkeiten außer Rand und Band. Zwei Diskosounds überlagerten sich: Der eine schallte aus einem Lokal aus der Nebenstraße und der andere aus dem Haus gegenüber, wo in einer Studentenbude eine Party gefeiert wurde. Die Küche hatte lila Wände, die Leute gingen ein und aus. In die beiden Klangströmungen mischte sich das Brüllen eines Neugeborenen und übertönte alles andere.

Blickte man weiter hinauf in die Stille und zu den Sternen, konnte man im obersten Stock eines Hochhauses, das wie eine andere Welt erschien, ein gediegenes Abendessen auf einer Terrasse beobachten, mit einem Kellner, der am Tisch servierte. Der Pflanzkübel war beleuchtet. Hin und wieder flammten die Fenster im Treppenhaus gegenüber auf wie ein Feuerwerk, um gleich darauf wieder zu verlöschen. Jemand war gekommen oder gegangen.

Weiter unten brüllte eine Frau ihre alte Mutter an. Sie verdonnerte sie, pinkeln zu gehen oder etwas zu trinken oder zu essen. Sie zeterte entsetzlich. Sie sagte, sie habe die Schnauze voll von ihr, weil sie ihr nicht gehorchte. Derweil goss eine Frau auf dem Balkon nebenan in aller Seelenruhe ihre Pflanzen. Links sah man durch eine Mansardengaube einen Jungen, der gerade duschte. Er zeigte sich nackt, oder vielleicht wusste er nicht, dass man ihn sehen konnte. Ein Stück weiter unten war ein Mann in Unterhosen von hinten zu sehen. Das Fenster war geschlossen, und ich konnte nicht genau erkennen, was er tat. Er fuchtelte mit den Fäusten in der Luft herum. Stritt er mit jemandem? Ich ging einen Schritt zur Seite und sah ein Bügeleisen. Da begriff ich, dass er beim Hemdenbügeln tanzte. Hin und wieder kam jemand zum Rauchen heraus, und so erschloss sich mir die Menschheit ringsum, die sich hinter weißen Vorhängen oder Efeukaskaden verbarg. Oft kamen sie im Schlafanzug nach draußen.

Vor mir lag der Mailänder Frühling. In diesem vor Lebendigkeit brodelnden Hof offenbarte sich die ganze Schönheit einer Stadt, in der die Gegensätze zusammenleben, selbst wenn sie nie zueinander finden, Gegensätze, die mit wachsender Lautstärke oder im Schweigen aneinandergeraten. Doch ein Windstoß genügte, und es war nichts mehr zu hören.

Während ich auf dem Hofbalkon stand, wartete ich auf Ludòs Vater. Er wollte mit mir sprechen. In jenen Monaten kam das häufig vor. Obwohl er ein bedeutender und viel beschäftigter Finanzier war, fand er immer die Zeit, mich zu besuchen. Anfangs hatte er mich zum Mittagessen oder zum Aperitif eingeladen, doch irgendwann hatte er damit aufgehört, denn wenn wir zusammen waren, kamen ihm mitunter die Tränen, und das war ihm peinlich. Lieber wahrte er die Aura der Unverletzlichkeit. Er behielt gern die Kontrolle über alles. Nur bei seiner Tochter wagte er das nicht. Obwohl sie für ihn der Mensch war, der nach seinem Empfinden am meisten zu ihm gehörte, war sie stets über jedes Urteil erhaben. Selbst über seines.

Als ich ihm eröffnet hatte, auf das Erbe verzichten zu wollen, traf ihn das sehr. Ich hatte ihn lediglich gebeten, in der von Ludò eingerichteten Wohnung bleiben und die Miete übernehmen zu dürfen. Er bestand darauf, sie mir einfach zu überlassen, Wohnungen habe er mehr als genug. Doch ich wehrte ab, ein ordentlicher Vertrag war mir lieber.

Sotheby’s hatte mich gerade zum Abteilungsleiter gemacht, an Geld fehlte es mir also nicht. Inzwischen widmete ich mich in Vollzeit meinen Edelsteinen: Ich betrachtete sie, ohne sie besitzen zu wollen. Das gab mir so viel Trost und inneren Frieden.

Morgens ging ich ins Büro, öffnete die erste Sicherheitstür mit einem Zutrittsausweis und die zweite mit meinem Code. Das Zimmer war dunkel, die Rollläden aus Sicherheitsgründen heruntergelassen. Da war nur das kalte künstliche Licht zum Begutachten der Schmuckstücke, niemals Sonne. Wenn die Kollegen nicht da waren, zog ich die Schuhe aus und ging barfuß über den Auslegeteppich. Niemand verwendet mehr Auslegeware, doch für uns war das unerlässlich. Fällt einem versehentlich ein Diamant aus der Hand, muss er weich landen.

Im Gegensatz zu meinem waren die anderen beiden Schreibtische mit Büchern und Papierkram überhäuft. Meiner war vollkommen leer und sauber. Erst nachdem ich den Tresor geöffnet und ein Schmuckstück herausgenommen hatte, holte ich die Instrumente auf den Tisch. Es gefiel mir, dass es in meinem Kopf zunächst nichts anderes gab als den Schmuck. Einen Moment lang verharrten wir so und blickten einander an.

Dann fing ich an. Ich öffnete eine Schublade und begann mich mit meinen Messinstrumenten zur Karatbestimmung zu umgeben: dem Mikrometer, das ich auf einem Visitenkartentablett aus den Dreißigerjahren aufbewahrte, ein Geschenk von Ludò, dem Messgerät oder Kaliber, um die Tiefe und Höhe der Steine zu bestimmen, und weiteren Instrumenten wie der Kaltlichtlampe, die ich, obwohl sie bleischwer war, auch auf Dienstreisen mitnahm, dem Master Stones Set, um die Farbe der Diamanten zu bestimmen, und meiner geliebten Lupe oder Linse mit zehnfacher Vergrößerung, die wie für meinen Finger und mein Auge gemacht war. Nur die Pinzetten ließ ich in der Schublade, ich benutzte sie nie. Ich machte alles mit der Hand. Niemals hätte ich die Edelsteine derart eiskalt berührt, ohne Hautkontakt.

Hin und wieder stieg ich ins Auto und fuhr zu Kunden in anderen Städten. Normalerweise verabredeten wir uns vor einer Bank. Häufig ging es um Erbschaften. Wir gingen in den Tresorraum hinunter und warteten auf die Schließfachkassette. Während ich die Steine begutachtete, stritten die Leute. Ich hörte nicht hin und machte mir Notizen. Karat, Farbe, Reinheit, Schliff. Ich hob die Schmuckstücke hoch, nahm sie unter die Lupe, legte sie neben die Vergleichssteine. Als wäre ich mit ihnen allein. Nur einmal ließ ich mich ablenken, weil zwei Schwestern sich im Tresorraum prügelten. Die Sicherheitsleute schritten ein, und kurz darauf konnte ich meine Arbeit fortsetzen, als wäre nichts geschehen.

Hin und wieder reiste ich auch ins Ausland. Einmal, in Genf, bekam ich einen blauen Diamanten in die Hände. Den berühmten Blue Moon. Reinheit IF. Kissenschliff. Der größte, den ich je gesehen und vor allem je berührt hatte: zwölf Komma null drei Karat. Farbe Fancy Vivid Blue. In einen Ring gefasst. Es war, als hielte ich eine Nuss in der Hand. Ich empfand nichts dabei. Kurz darauf wurde er bei einer Auktion in der Schweiz für über achtundvierzig Millionen Dollar ersteigert, die Nachricht ließ mich kalt.

Ein Chinese hatte ihn gekauft, um ihn nach seiner Tochter zu benennen, Josephine. Ein kleines Mädchen, das bereits mit sieben Jahren zwei Diamanten seinen Namen gab (kurz darauf hatte es einen rosafarbenen Stein für achtundzwanzig Millionen Dollar bekommen, der Sweet Josephine getauft wurde).

Nie im Leben hätte ich ein chinesisches Mädchen sein wollen, nach dem ein Diamant benannt ist. Wenn Maria de’ Medici den Beau Sancy trägt, ist das eine Sache. Dieser Stein, den Heinrich IV. ihr zwei Tage vor seiner Ermordung zur Hochzeit schenkte, hat ihr alles zu verdanken, für immer, und ist untrennbar mit ihrem Namen und ihrer Geschichte verbunden. Doch welche Geschichte kann die siebenjährige Tochter eines Chinesen einem Diamanten bieten? Allenfalls ist das Gegenteil der Fall: dass Josephine für immer der Name eines Diamanten ohne Geschichte bleibt. Abgesehen von der des modernen Kapitalismus, die letztlich ebenso anonym ist wie das Elend, das ihn umgibt.

Als ich ihm die Tür öffnete, sah Ludòs Vater noch angegriffener aus als sonst. Er, der normalerweise wie aus dem Ei gepellt war, trug einen zerknitterten Anzug. Die Krawatte hatte er sich im Fahrstuhl ausgezogen und hielt sie in der Hand. Er sah aus, als wäre ihm der Hund von der Leine gegangen.

Kaum hatte er Platz genommen, rief seine Lebensgefährtin an. Die Lebensgefährtin eines Millionärs zu sein, ist ein Vollzeitjob, und sie erfüllte ihn äußerst professionell. Manchmal behandelte Ludòs Vater sie wie eine Sekretärin. Sag das Abendessen ab, wies er sie an. Dann schaltete er das Handy aus.

Ich fragte ihn, ob er etwas trinken wolle. Anders als seine Tochter war er sehr genügsam. Höchstens ein paar Gläschen am Abend. Wenn wir zu ihm zum Abendessen gingen, musste ich lachen, weil Ludò ohne Weiteres eine dreihundert Euro teure Flasche Meditationswein allein austrank. Und mit Meditation war bei ihr Fehlanzeige.

»Ich hätte gern einen Martini auf Eis«, sagte er.

Ich trinke keinen Martini, aber Ludò war ganz versessen darauf. Ich wusste also, wie man ihn mixt. Ich hatte stets eine Flasche Gin und trockenen Wermut in der Küche, so als könnte sie jeden Moment wieder auftauchen. Doch das Eis war ein Problem. Ich öffnete das Eisfach und wühlte zwischen den Plastiktüten herum. In einer waren Tintenfische, in einer anderen Truthahn. Ganz hinten fand ich ein paar lose Würfel, die aus einer geplatzten Tüte gerutscht waren. Ich warf sie in den Shaker.

Er bedankte sich und zog die Jacke aus. Sein Hemd war durchgeschwitzt. Er nippte an seinem Martini und stellte das Glas auf dem Tisch ab.

»Man hat Ludòs Diamant gefunden«, sagte er.

Vielleicht brauchte ich jetzt auch einen Martini. Ich bat ihn, kurz zu warten. Er verstand. Ich kehrte in die Küche zurück und goss mir drei Fingerbreit Cocktail aus dem Shaker ein, aber ich traf das Glas nicht richtig, deshalb landete die Hälfte auf meiner Hand. Hastig trocknete ich mich mit einem Lappen ab.

»Und wo wurde er gefunden?«

Ich zitterte. Um es zu verbergen, hielt ich den Unterarm an den Körper gepresst, das Glas auf dem Oberschenkel abgestellt. Das Kondenswasser bildete einen Ring auf meinem Hosenbein.

»Bei einem Hehler«, antwortete er. »Wie du weißt, ist dieser Diamant leicht wiederzuerkennen. Ein äußerst seltener Fancy Vivid Red. Es ist also nicht einfach, ihn weiterzuverkaufen, ohne dass es auffällt. Die griechische Polizei, der ich das Zertifikat überlassen hatte, hat ihn mir eben zurückgegeben. Wir müssen nur beweisen, dass er wirklich uns gehört.«

Ich rührte mich nicht. Ich wusste nicht, was ich fragen sollte. Es war seltsam, dass ich keine Fragen hatte, doch er war zu erschüttert, um es zu bemerken.

»Verstehst du? Ludò hat ihn nie abgelegt. Wenn sie tatsächlich nachts beim Schwimmen ertrunken ist, wieso ist der Diamant nicht mit ihr untergegangen?«

Ich nickte.

Er griff nach seiner Jacke, die er über den Stuhl gehängt hatte, und kramte in der Tasche. Er holte das Tütchen hervor und legte es auf den Tisch.

»Hier, ich habe ihn dir mitgebracht. Nur du kannst ihn zweifelsfrei erkennen.«

»Ja, natürlich.«

Er wollte, dass ich ihn mir ansah, doch ich brachte es nicht fertig.

»Leider ist er nicht gelasert, aber man hat mir gesagt, es würde reichen, ihn mit dem GIA-Zertifikat zu vergleichen. Wenn die Maße, das Gewicht und die Farbe übereinstimmen, ist ein Irrtum ausgeschlossen. Richtig?«

»Richtig.«

Ich starrte auf das Tütchen wie auf eine Decke, die um eine Leiche gewickelt ist.

»Wenn du es später machen willst, verstehe ich das. Für mich war es auch ein Schock«, sagte er.

Dann stürzte er den Martini in einem Zug hinunter.

»Weißt du, warum Ludò ihn immer trug?«

Das wusste ich nicht. Meine Frau hatte viele Geheimnisse vor mir, sie erzählte mir grundsätzlich nichts. Ich musste von selbst darauf kommen.

Er bat um einen zweiten Martini. Ich stand auf, um ihm einen zu machen. Aus der Küche fragte ich ihn, ob er etwas essen wolle, doch er wollte nichts. Nur den Cocktail, den seine Tochter so gern trank. Ich nahm den Shaker mit ins Wohnzimmer und füllte übertrieben bedächtig die Gläser, weil ich Angst hatte, wieder danebenzugießen.

»Ich weiß nicht, ob sie es dir je gesagt hat, sie sprach nicht gern darüber, aber wir haben sie adoptiert.«

Mir fiel das Glas aus der Hand. Nein, das hatte sie mir nie erzählt. Erstaunlicherweise blieb das Glas heil. Ich hob es auf.

»Es sah so aus, als könnte meine Frau keine Kinder bekommen, also haben wir einen Antrag gestellt. Aber du weißt ja, die Bürokratie. Man wartet ewig, ein Martyrium. Inzwischen hatte die Hormonbehandlung angeschlagen. Als wir 1994 den Anruf bekamen, hatte Anna bereits dreijährige Zwillinge. Das Mädchen, das uns zugeteilt wurde, war acht. Meine Frau war völlig verzweifelt, sie war sich überhaupt nicht mehr sicher. Doch ich wollte sie immer noch, ich habe auf sie gewartet.«

Unter Männern umarmt man sich nicht, also blieb ich sitzen. Es war entsetzlich, ihn so leiden zu sehen. Und auf diese Weise von Ludòs Leid zu erfahren. Wieso hatte sie nie mit mir darüber geredet? Wo war sie acht Jahre lang gewesen? In einem Heim? In einer Pflegefamilie? Und in welchem Land? War sie Italienerin oder Ausländerin? Ich hatte nicht die Kraft zu fragen.

»Als Ludò bei uns ankam, habe ich ihr diesen Diamanten geschenkt. Ich habe ihr erklärt, er sei sehr wertvoll und sie dürfe ihn erst tragen, wenn sie achtzehn sei. Kaum ist sie volljährig geworden, hat sie ihn aus der Bank geholt, ist zu einem Juwelier gegangen und hat ihn als Piercing fassen lassen. Ihre Mutter war außer sich. Wie konnte sie nur? Offenbar hätte sie keine Ahnung, was der Stein wert sei, sagte sie. Du weißt ja, Ludò konnte Schmuck nicht ausstehen. Sie meinte, er sei ihr lästig. Ich habe sie nie mit einem Ring oder einem Armreif gesehen. Noch nicht einmal Ohrlöcher wollte sie sich stechen lassen, obwohl all ihre Freundinnen welche hatten. Wieso also sollte sie einen äußerst seltenen roten Diamanten in der Nase tragen? Um zusammen zu atmen, hat sie mir geantwortet.«

Er sah mich an, als suchte er Bestätigung. Doch ich konnte nichts bestätigen.

»Sie trug noch nicht mal den Ehering«, sagte ich.

»Genau.«

»Ludovico war der Name meines Vaters, ich habe sie nach ihm benannt. Und sie hat ihren neuen Namen sofort angenommen. Sie wollte den anderen nicht mehr hören. Anfangs hat meine Frau sie versehentlich bei ihrem alten Namen gerufen, doch Ludò hat nicht darauf reagiert.«

Ich starrte ihn an. Ich kannte nicht einmal den Namen meiner Frau.

»Für sie hatte dieser Diamant dieselbe Bedeutung wie der Name, den ich ihr gegeben hatte. Er symbolisierte ihr neues Leben. Wäre sie wirklich ertrunken, wären sie gemeinsam untergegangen. Doch nur sie ist im Meer versunken. Also ist irgendetwas faul an der Sache.«

Er blickte mir direkt in die Augen. Ich konnte nicht wegsehen.

»Du hast recht«, antwortete ich.

Er begann, sich die Krawatte um die Hand zu wickeln wie ein Boxer, der seine Faust bandagiert, ehe er in den Ring steigt.

»Wir wissen, dass sie nicht einfach so von uns gegangen sein kann, ohne ein Wort zu sagen. Das hätte sie niemals getan.«

»Niemals.«

»Ich glaube, sie ist bestohlen worden.«

Er hatte nicht den Mut, das Wort ermordet in den Mund zu nehmen. Dass er es nicht aussprach, war eine Qual und zugleich eine Erleichterung. Er brachte den Diebstahl und den Mord miteinander in Zusammenhang, somit zog er mich nicht in Erwägung.

»Der Diamant könnte eine heiße Spur sein«, sagte ich.

»Ich weiß«, antwortete er. »Ich war schon immer der Meinung, dass die griechische Polizei den Fall allzu voreilig zu den Akten gelegt hat, aber jetzt sieht das Ganze ein wenig anders aus.«

Er rollte die Krawatte wieder von der Hand ab und legte sie sich über den Oberschenkel wie eine Peitsche oder eine tote Schlange. Dann stand er auf und zog sich die Jacke an.

»Für mich war sie mein einziges Kind«, sagte er auf dem Weg zur Tür. »Ich weiß, es ist nicht schön, das zu sagen, aber so ist es. Ich habe die Zwillinge nie so lieben können wie sie. Obwohl sie von meinem Blut sind, kommen sie mir wie zwei Fremde vor. Aber Ludò war ein Teil von mir.«

»Auch sie hat dich mehr geliebt als sonst jemanden«, sagte ich.

Er drückte mir erschreckend dankbar die Hand.

»Gib mir Bescheid, ob du ihn wiedererkennst.« Er warf einen letzten Blick auf den Stein in dem Tütchen. Dann legte er sich die Krawatte wie eine Schlinge um den Hals.

»Ich gebe nicht auf«, fügte er hinzu und stieg in den Fahrstuhl. »Ich gebe nicht auf.«

Kaum war ich allein, legte ich das Tütchen auf den Küchentisch. Ich schaltete die Hängeleuchte ein, um direktes Licht zu haben. Ich holte mein Köfferchen und stellte es auf einen Stuhl neben mich. Langsam öffnete ich das Tütchen und holte den Stein heraus. Wir sahen einander an. Dieser Edelstein hatte mich ausgewählt, so wie ich ihn.

Keine Panik. Ich berührte ihn sogar. Ohne Pinzette. Er hatte es geschafft, zu mir zurückzukommen. Ich streichelte ihn wie ein Tier, das verloren geht und Tausende von Kilometern zurücklegt, um zu seinem Besitzer zurückzukehren. Bei ihm brauchte ich weder eine Lupe noch eine Waage. Seine Reinheit und seine Farbe machten ihn unverwechselbar. Und endlich hatte man ihn aus seiner absurden Fassung befreit. Ich schloss meine Faust um ihn.

Ich wusste, dass er es war, doch ich wollte trotzdem gewissenhaft sein. Ihn zu wiegen und zu messen bewegte mich mehr, als mit dem achtundvierzig Millionen Dollar teuren blauen Diamanten zu hantieren. Und er war ebenfalls ergriffen. Ein paarmal glitt er mir aus den Fingern und rollte über den Tisch. Doch wir lachten nur. Wir waren einfach glücklich, wieder zusammen zu sein. Ganz egal, was das bedeuten würde. Er ließ sich zwischen die Finger nehmen und hochheben, ließ sich eingehend betrachten und wiegen. Etwas anderes schien er nicht zu wollen.

Eine Stunde später rief ich Ludòs Vater an.

»Er ist es.«

»Ich wusste es.«