Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

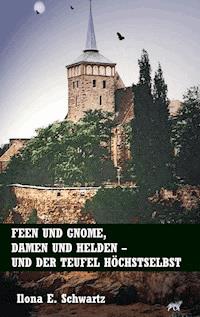

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Sagen und Legenden sind mehr als nur Geschichten. Sie strotzen geradezu von Archetypen und sprechen, genau wie Märchen, etwas in uns an. Dabei kommt es nicht auf den Zeitgeist, sondern auf das zeitlose Innere an. Die hier wiederentdeckten Sagen sind zwar neu erzählt, aber in Sprache und Stil herrlich "Retro". Schöne Geschichten aus alter Zeit für das staunende, innere Kind. Die alten Geschichten sind von Generation zu Generation weitergegeben und weitererzählt worden, nicht selten verdreht oder angepasst. Der Kern hat sich jedoch immer erhalten, und darauf kommt es an. Auch wenn wir es nicht wissen: wir verstehen diese alten Bilder immer noch und lassen uns von ihnen eine besondere Welt zeigen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 327

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das Buch

Sagen und Legenden sind mehr als nur Geschichten. Sie strotzen geradezu von Archetypen und sprechen, genau wie Märchen, etwas in uns an. Dabei kommt es nicht auf den Zeitgeist, sondern auf das zeitlose Innere an.

Die hier wiederentdeckten Sagen sind zwar neu erzählt, aber in Sprache und Stil herrlich „Retro“. Schöne Geschichten aus alter Zeit für das staunende, innere Kind. Die alten Geschichten sind von Generation zu Generation weitergegeben und weitererzählt worden, nicht selten verdreht oder angepasst. Der Kern hat sich jedoch immer erhalten, und darauf kommt es an.

Auch wenn wir es nicht wissen: Wir verstehen diese alten Bilder immer noch und lassen uns von ihnen eine besondere Welt zeigen.

Die Autorin

Ilona E. Schwartz, 1957 geboren und aufgewachsen in Süddeutschland, liebt Märchen und Sagen seit ihrer Kindheit, die sie noch zu einem großen Teil mit ihrer Urgroßmutter verbringen durfte. Von ihr hat sie die Vorliebe für die alten Erzählungen übernommen, denn die alte Dame verfügte über einen reichen Schatz an solchen Geschichten.

Die Autorin beschreibt Bekanntes und Vertrautes auf besondere Weise – weniger mahnend als beschreibend, und zuweilen auch mit einem Augenzwinkern. „Geschichten sind eine uralte Art der Kommunikation“, sagt sie, „und unsere Vorfahren kannten die Art – etwas, das gelernt werden soll, auf spannende Art weiterzugeben. Tolkiens „Der Herr der Ringe“ und viele alte Sagen sind durchaus nicht so verschieden, wie man annehmen könnte – es geht um Gut gegen Böse, und vor allem um Zauberei und die Magie des Glaubens.“

Inhaltsverzeichnis

Erzähl mir doch keine Märchen!

Die Sage vom Jungfernsprung

Das Wirtshaus im Spessart

Klaus Störtebeker

Der Teufelsweg vom Falkenstein

Die Tempelritter zu Roth

Die Sage vom Untergang Rungholts

Die Sage von der Loreley

Die Legende von der Kinderlore

Das Gericht der Tiere

Die Brandfichte

Die Sage vom Ilsestein

Die Sage von Burg Weißenstein

Schneewittchen

Die Sage vom Grafen Ulrich

Die Wolfs- und die Feeneibe zu Dahlhausen

Die Legende vom stummen Abt

Die Sage vom Hungerturm im Schliersee

Die Fürther Diebes- und Räuberbande

Die Schatzhüter vom Frauenstein

Der Amtmann von Medingen

Die Sage von der Nixe und der Schwarzkunst

Die Geschichte von der Jungfer Agnes

Die Schneesaat

Der gebetene Tod

Die Legende über Peter von Egg

Das bucklige Männlein von Langenalb

Wie die Magd zum Kinde kam

Woher der Name der Stadt München stammt

Die Erdmantjes

Die Sage vom Felsenmeer bei Hemer

Das steinerne Brot von Hellinghausen

Die Sage von der Schandaue

Der sagenhafte Schatz von Burg Gnandstein

Die Geschichte vom Goldenen Reiter

Das Salzmännchen von Zittau

Der Butterstein von Gattberg

Die Sage vom hockenden Weib

Die Sage vom Dreisesselberg

Die Magie der Musik

Die Legende von der Zweibrücker Rosentreppe

Die Sage vom Teufelstisch

Die Sage vom Mordloch bei Pirmasens

Der Berblinger

Sei kein Frosch

Zwei im großen Wald

Drachenweihnacht

Dornrose: Prinzessinnenretten einmal anders

Barettchen – Ein Vorstadtmärchen

Die Sage vom armen Spielmann und der Madonna

Das Lied

Der Mäuseturm zu Bingen

Die steinerne Mörderin

Der Wunschring

Das Mehlwunder zu Bremen

Der Hirschkönig

Die Belagerung von Bautzen

Die Legende vom versteinerten Watzmann

Buch-Empfehlungen

Erzähl mir doch keine Märchen!

Ja, aber warum denn nicht? Märchen und ihre Verwandten, welche Sage und Legende heißen, sind schließlich dazu da: zum Erzähltwerden. Aus der Schule weiß man noch, dass Sagen immer einen wahren Kern haben, selbst wenn es sich nur um einen real existierenden Ort oder auch ein Gebäude handelt. Bei den Legenden ist es ähnlich, es geht um eine Art ausgeschmückte Geschichte, deren Helden entweder tatsächlich gelebt haben oder aber als Archetyp sprichwörtlich geworden sind. Man denke da vor allem an die Heiligen-Legenden.

Das Märchen nun gilt als reine Erfindung, eine Erzählung mit großem Unterhaltungs- oder gar Erziehungswert. Märchen rufen mehr als ein angenehmes Gruseln hervor, es geht oft richtig zur Sache. Da werden Leute gebraten, gepfählt, zerstückelt oder mit üblen Zaubern belegt. Menschen verlieren ihre Angehörigen und finden sie erst nach gefährlichen Abenteuern wieder, und Liebespaare gehen gleich durch mehrere Höllen, bevor sie sich finden.

Oft treffen diese Grauslichkeiten sogar Kinder, wie zum Beispiel in „Hänsel und Gretel“, einem der beliebtesten Volksmärchen. Das Geschwisterpaar wird im dunklen Wald ausgesetzt. Dann gehen sie einer gerissenen Betrügerin in die Falle, die sich dann sogar als Menschenfresserin outet und den kleinen Jungen sofort auf die Speisekarte setzt. Das Mädchen muss Magddienste leisten vorerst – aber die Kinder sind gewitzt und die unheimliche Alte landet selber auf dem Bratrost. Eine poetische Fantasy-Geschichte ist das nun nicht gerade, aber sie erfüllt durchaus ihren eigentlichen Zweck – den des Lehrens.

Die alten Geschichten wimmeln nur so von Archetypen, es gibt die weise Alte und die böse Stiefmutter, die stellvertretend für die dunkle Seite der Magie steht. Die hilfreichen Naturgeister wenden oftmals noch schnell das Blatt für die Hauptperson oder es gilt einen bösen Hexer zu besiegen. Das oftmals mit Hilfe des gütigen und weisen Alten.

Das Schema bleibt sich im Großen und Ganzen gleich. Fast immer spielt Zauberei eine Rolle, in Form von verwunschenen Dingen oder verzauberten Menschen. Die Symbole sind meist tiefgründiger und älter, als sie auf den ersten Blick scheinen. Sie reichen weit zurück in die frühe Zeit des Menschen und werden nicht von der Logik erkannt, sondern anders „gelesen“. Sie sind uns vertraut, ohne dass wir es wissen.

Es gab eine Zeit in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts, in der viele Psychologen und Pädagogen sich gegen die Märchen aussprachen, weil sie zu brutal seien. Und das ist durchaus so, das oben Genannte ist ein gutes Beispiel dafür. Nur: Der beschriebene Schrecken ist wichtig, er ängstigt zwar erst einmal, aber dann hat er ein Ende – denn Märchen gehen immer gut aus. Am Ende werden die Guten belohnt und die Bösen bestraft. Es handelt sich tatsächlich um eine Art positiven Stress.

Wie viele Kinder kennen Schneewittchen auswendig, wollen es aber immer und immer wieder hören – es ist wie eine Art Versicherung, die sie brauchen. Nämlich die, dass das „Gute“ gewinnt. Wir Erwachsenen kennen das auch, spätestens seit J. R. R. Tolkien sein Epos „Der Herr der Ringe“ schrieb, boomte die Fantasy-Literatur. Und worum geht es in diesen ganzen Geschichten oder auch Filmen? Es geht um den uralten Kampf von Gut und Böse. Wir lieben es einfach. Aber man muss nicht einmal das Genre bemühen, denn moderne Märchen wie „Dallas“ oder ähnliche Marathon-Serien waren nichts anderes als die alten Geschichten. Man zitterte mit dem sympathischen Held und wünschte sich, dass die gemeine Intrigantin endlich einmal auf die Nase fallen sollte.

Ob nun ein Ritter in strahlender Rüstung herbeigaloppiert kam, oder ob es sich um einen gestandenen Cowboy mit schiefem Grinsen handelte – Hauptsache, ein Held tauchte auf und brachte alles in Ordnung. Zorro oder das A-Team: In welcher Kleidung die Retter kommen, ob sie nun Tuniken oder Jeans tragen, ist völlig gleichgültig. Es geht wie immer darum, dass die netten Jungs gewinnen und die fiesen eins auf die Mütze kriegen. Etwas in uns will das einfach sehen, ob wir nun Kinder sind oder schon im Rentenalter. Und je nach Geschmack sucht der eine das bei den Geschichten um König Artus oder den Hobbits und Elfen, der andere bei knallharten Polizisten in ständig ramponierten Autos.

Die eigentliche Bedeutung des Wortes „Märchen“ ist ja „Kunde“ oder „Nachricht“. Das Wort „Maere“ kommt aus dem Mittelhochdeutschen und kann auch die Übermittlung einer tatsächlichen Nachricht bedeuten. Im Lauf der Zeit wandelte sich die Bedeutung zu derjenigen, welche wir kennen. Tatsächlich bringen sie uns ja auch Nachrichten, die Märchen. Sie erzählen uns von sehr wichtigen Dingen, die jenseits des Alltags liegen, weit weg von Bits und Bytes und anderen Dingen, die das „reale Leben“ ausmachen.

Wovon diese Geschichten handeln, liegt in einem von manchen Menschen vergessenen Land, nämlich in der Welt, die in unserem Innern liegt. Dort befindet sich das viel zitierte „innere Kind“ mitsamt einem großen Stück unseres Lebens. Diese märchenhafte Welt mit ihrem ganzen Zauber ist immer lebendig, auch wenn die Zugänge längst verschüttet sind. Doch es gibt da so etwas wie ein Rohrpostsystem, das ab und zu die eine oder andere Botschaft überbringen kann: die Märchen eben oder die Fantasy-Geschichten, es spielt nicht wirklich eine Rolle.

Und auch wenn wir wissen, dass der reale Richard Löwenherz ein anderer Mensch war als der aus der „Robin Hood Legende“ und König Artus nicht in der Form existiert hat, wie wir ihn lieben – was schert es uns. Wir brauchen diese Träume und sie gehören uns allein. In diesem Sinne also: „Hättest du nicht Lust, mir ein Märchen zu erzählen?“

Die Sage vom Jungfernsprung

Bei Dahn in der Pfalz liegt der Jungfernsprung, ein steiler Felsen, der 70 m hoch ist und den Ort überragt. Wie der Fels zu seinem Namen kam, erzählt die Sage vom Jungfernsprung.

Vor langer Zeit lebten die Menschen im Dahner Tal im Schatten der Adligen und Burgherren, die allerhand Dienste und Fron verlangten, und dafür Schutz boten vor Feinden und Angreifern. Die hochgestellten Herren waren wohl kaum etwas anderes als Raubritter und deren Söldner, und sie benahmen sich kaum besser als die Räuber und Wegelagerer, vor denen sie das Volk schützen sollten. Sie waren eine Plage für die Menschen, die in ständiger Angst und Armut lebten.

Eines Tages ging ein junges Mädchen in den Wald, um Holz und vielleicht das eine oder andere Essbare zu sammeln. Es war nicht ungefährlich, was sie da wagte, denn man konnte jederzeit einem oder gar mehreren der unangenehmen Gesellen in die Arme laufen. Und helfen konnte dann nur noch Gott. Daher tat sie hastig ihre Arbeit, nicht ohne sich immer wieder ängstlich umzublicken und auf Geräusche Acht zu geben.

Während sich die Jungfrau immer weiter bückte, kleine Äste und Zweige aufnahm und zu einem Bündel fügte, erschien ihr der Wald auf einmal sehr still. Es war keine Vogelstimme mehr zu hören, alles war völlig ruhig. Zu ruhig. Dem Mädchen fuhr ein eisiger Schauder durch die Glieder, sie richtete sich langsam auf, mit angststeifem Nacken. So verharrte sie einige Herzschläge lang, ohne sich zu rühren.

Da knackte etwas, so als bräche ein Ast unter einem Fuß, unter einem schweren Tritt. Sie fuhr herum und sah einen der Gefürchteten auf sich zukommen. Nein, den Allerärgsten. Wie gebannt starrte sie in das Gesicht des langsam näher kommenden Mannes, sah sein breites Grinsen und das starre Funkeln seiner Augen. Er stieß ein heiseres Lachen aus – so war er sich seiner Beute sicher und voller Vorfreude.

Der Ton löste ihre Starre, sie ließ das Holz fallen und lief blindlings los – weg, nur weg von ihm. Halb hörte sie hinter sich einen wütenden Aufschrei, dann splitterte das Unterholz, als der Mann die Verfolgung aufnahm. Das Mädchen rannte ohne Rücksicht auf Ranken und Dornen vorwärts, stolperte und fing sich wieder, sprang über Baumstümpfe, rannte gegen Bäume, verlor kostbare Sekunden. Der Mann war durch seine Masse und seinen Lederharnisch behindert, aber er brach durch das Dickicht wie ein Rammbock und fiel nicht zurück. Die Jungfrau hatte längst die Richtung verloren, ihr Herz klopfte zum Zerspringen. Sie lief weiter, ohne auf den Weg zu achten. Ihre nackten Beine bluteten und ihre Kleider waren fast in Fetzen, sie merkte es nicht mehr. Nur weiterlaufen, immer weiter.

Dann hinter ihr ein Ruf und ein wildes Lachen, dann Stille. Und es wurde hell vor ihr, der Wald war zu Ende und sie blieb stehen in der hellen Sonne, die plötzlich auf ihrem Gesicht brannte.

Mit einem Aufschluchzen erkannte sie, wo sie stand, und dass ihr Weg zu Ende war. Vor ihr war nichts, der Felsen fiel steil viele Meter tief ab. Unter ihr das Dahner Tal und hinter ihr … sie sah sich um. Er stand mit verschränkten Armen nicht weit von ihr auf dem Fels, sein Gesicht eine thriumpherfüllte Fratze. Langsam ließ der Jäger die Arme sinken und kam auf sie zu, gemächlich und fast schlendernd. Er war sich seiner Beute gewiss. Entkommen konnte sie ihm nicht mehr.

Aber im Innern der Jungfrau tat sich in der Verzweiflung ein Weg auf, sie hielt dem Blick des Verfolgers einen Augenblick ruhig stand. Verwirrt verharrte er einen Moment, das war ungewöhnlich für ein Beutetier. Das Mädchen schloss die Augen, ihre Lippen bewegten sich lautlos im Gebet und sie legte die Hände auf ihr Herz. Dann drehte sie sich um und tat einen Schritt ins Leere.

Mit einem lästerlichen Fluch machte der Ritter einen Satz zum Rand des Felsens hin, aber sie war in den Abgrund gesprungen und nicht mehr erreichbar für ihn. Sie hatte sich in die Hände Gottes begeben, losgelassen von aller Furcht, und ihr Vertrauen wurde belohnt. Denn sie stürzte nicht ins Tal wie ein Stein. Sacht kam sie am Fuß des Felsen auf und blieb unverletzt, und im gleichen Augenblick sprudelte eine Quelle an derselben Stelle hervor.

Was aus der Jungfrau oder dem Häscher geworden ist, wurde nicht überliefert. Manche sagen, es habe sich um den Raubritter „Hans Trapp“ von Weissenburg gehandelt, mit dem die Mütter noch heute ihren Kindern Angst machen, wenn diese nicht folgen wollen.

So jedenfalls kam der große Felsen zu seinem Namen und wurde fortan „Jungfernsprung“ geheißen.

Das Wirtshaus im Spessart

Vor langer Zeit, als es noch üblich war, dass die jungen Handwerksburschen auf Schusters Rappen durch die Lande zogen, waren zwei junge Männer auf dem Weg durch den großen Wald. Es fing schon an zu dämmern, und der Jüngere, ein Goldschmiedegeselle, fühlte sich ziemlich unbehaglich. Er bereute schon, dass er sich auf den Vorschlag des um ein wenig älteren Zirkelschmiedes eingelassen hatte. Der hatte wohl gemeint, man könne noch ein gutes Stück Weg hinter sich bringen, bevor es endgültig dunkel würde. Außerdem fände sich im Wald ein Gasthaus, das sei ihm beschrieben worden.

Unter gutmütigem Streiten und Aufmunterungen, die die Furcht des jüngeren Gesellen mildern sollten, kamen sie recht gut voran. Und tatsächlich sahen die beiden bald ein Licht durch die Bäume blinken. Bei diesem Anblick fielen dem Goldarbeiter alle Gruselgeschichten von Kobolden und Irrlichtern ein, aber der Ältere zog ihn lachend vorwärts auf den hellen Schein zu, welcher sich als erleuchtetes Wirtshausfenster erwies.

In der Gaststube trafen die erleichterten Gefährten auf einen freundlichen jungen Studenten und einen wackeren Fuhrmann, welche sie freundlich begrüßten. Die Wirtin und das Gesinde hielten sich recht abseits und machten im Ganzen nicht den Eindruck einer freundlichen Wirtschaft, und so kamen die vier Reisenden bald in ein Gespräch.

Man sprach über die Geschichten, die über den Spessart erzählt wurden und die vor allem von Räubern handelten, die hier ihr Unwesen treiben sollten. Es seien schon manche Reisende auf Nimmerwiedersehen verschwunden, meinte der Fuhrmann. Ein Gasthaus im Wald solle da eine höchst zwielichtige Rolle spielen.

Man begann, sich mit prüfenden Blicken in der Gaststube umzusehen, und es machte sich eine recht unbehagliche Stimmung breit. Dem jungen Goldschmied wurde es angst und bange, trug er doch einen schönen Satz Schmuck mit sich, den er selber angefertigt hatte und seiner Wohltäterin und Patin überbringen wollte. Jene Dame hatte sich seiner angenommen und von ferne unterstützend und wohlwollend gewirkt, als er seine Mutter verloren hatte. Allein um diesen kleinen Schatz ging es ihm, um mit dem Geschmeide seinen Dank abzutragen.

Tatsächlich aber wurden die vier Zufallsbekannten immer sicherer, dass sie in eine Falle geraten seien und beschlossen, auf keinen Fall zu schlafen, damit man sie nicht wehrlos überwältigen könne. Und um sich wach zu halten, erzählten sie Geschichten. Der Zirkelschmied war gerade mitten in der „Sage vom Hirschgulden“, als die Wirtin an den Tisch trat und mit barschem Gehabe verlangte, dass man nun zu Bett gehen müsse, da sie nun selber ruhen wolle. Das war nun ein ungewöhnliches Ansinnen in einer Gaststube, jedoch die Gefährten merkten wohl, dass man sie aus dem Weg haben wollte und zogen sich zurück.

Als sie alleine waren, beratschlagten sie, was nun zu tun sei. Es blieb allerdings nichts anderes übrig als abzuwarten, denn die Fenster in den Kammern erwiesen sich als vergittert. An eine Flucht war also nicht zu denken. Also rückte man wieder zusammen und unterhielt sich weiter mit Erzählungen. Reihum steuerte jeder etwas bei, um den Schlaf fernzuhalten, was sich auch als vortreffliches Mittel erwies.

Plötzlich wurde es unten vor dem Haus lebendig, Räderrollen und Pferdegetrappel war zu hören. Dann waren die schmeichelnden Stimmen der Wirtsleute zu vernehmen. Der Fuhrmann öffnete die Tür einen Spaltbreit und sah eben noch, wie zwei Damen in einer Kammer verschwanden. Ein breitschultriger Jäger hatte sie begleitet und wollte eben den Gang hinuntergehen, als der Fuhrmann ihn mit raschem Griff in die Stube zog.

Man erklärte dem Überraschten, was sich am Abend ereignet hatte und womit man noch rechnete. Der Jäger eskortierte seine Herrin, eine Gräfin und deren Begleiterin. Durch dessen Bericht wurde der finstere Plan offenbar, denn auf die Damen hatte man es abgesehen, weswegen die übrigen Gäste so früh aus dem Weg hatten geschafft werden sollen. Ein Blick aus dem Fenster zeigte, dass sich die Räuberbande offen vor dem Haus bewegte und mit den Wirtsleuten beriet. Man verbarrikadierte nun den Raum der Gräfin und bezog Posten oben auf der Treppe, ausgerüstet mit den Pistolen, die der Jäger bei sich hatte.

Somit wurde den Wegelagerern ein übler Empfang bereitet, als sie endlich zur Tat schreiten wollten. Die Sache stand nun gleich zu gleich und die Räuber verlangten die Herausgabe der Frauen, in deren Fall sie den übrigen freien Abzug gewähren wollten. Da verfiel der Goldschmied auf eine List. Klein und zierlich gewachsen wie er war, würde er in den Kleidern der Gräfin wohl einige Zeit ohne Entdeckung bestehen können. So wäre wenigstens die Dame in Sicherheit, bis die Freigelassenen für Hilfe sorgen könnten. So wurden die Kleider getauscht und die Gräfin konnte als Bursche getarnt entschlüpfen, während der Jäger und der Junge mit der Bande ziehen mussten.

Im Lager der Räuber nun wurde ihnen kein Ungemach bereitet, man begegnete der „Dame“ mit vollstem Respekt. Mit zitternder Hand und mit ständiger Angst, sich zu verraten, hatte der Junge ein Schreiben an den Grafen verfasst, in dem er um die Zahlung des Lösegeldes bat. Das tat er auf Geheiß der Entführer, denen es vor allem darum gegangen war. Um die Zeit totzuschlagen, in der nichts unternommen werden konnte, wurden wieder die Geschichten hervorgeholt und erzählt. Die Entführer allerdings waren mittlerweile auch in Bedrängnis geraten, da durch den Grafen und seine Männer jeder Weg kontrolliert wurde und man allenthalben auf der Suche nach der Bande war.

Schließlich bat der Räuberhauptmann um eine Unterredung. Falls man sich für ihn verwenden wolle, würde er zur Flucht verhelfen und ein neues Leben beginnen, als Soldat oder Söldner. Das sagte die „Gräfin“ zu, und unter der Führung des Räubers flohen sie aus dem Lager. Bald trafen sie auf die Männer des Grafen, die sie zum Schloss brachten. Hier trafen sich alle glücklich wieder und berichteten einander von den Geschehnissen.

Der junge Goldschmied erzählte von seiner Mission und zeigte seinen Schatz, den er noch überbringen wollte. Beim Anblick der gefassten Steine tat die Gräfin einen überraschten Ausruf – waren es doch ihre eigenen, die sie ihrer Kammerfrau übergeben hatte. Und jene war niemand anders als die Mutter des Handwerksburschen, der nun seiner Gönnerin den Schmuck übergeben konnte. So fügte sich alles zum Guten. Sogar für den Räuberhauptmann, dem sein Verhalten hoch angerechnet wurde und der sich in Italien ein neues Leben als ehrbarer Soldat aufbaute.

Die Gefährten verloren sich nicht aus den Augen, der kecke Zirkelschmied wurde nach seinen Reisen in demselben Ort ansässig wie der junge Held der Geschichte.

Und wenn man gemütlich zusammensaß und der alten Zeiten gedachte, da meinte der eine oder andere, dass Spuk- und Gespenstergeschichten zuweilen wohl lebensrettend wären und durchaus keine Zeitverschwendung.

Klaus Störtebeker

„Stort ‘em op, Klaas!“ Mit diesen Worten wurde ein mächtiger Krug auf den rohen Holztisch gestellt, gerade vor den Kapitän. Mit blitzenden Augen sahen die Kerls bald auf den Mann, bald auf das Gefäß. In dem überfüllten Raum herrschte erwartungsvolle Stille. Vier Liter etwa fasste so ein Trumm und konnte mehr als einen Mann fällen, der „gut zum Zuge“ kam.

Der Käpt’n richtete sich im Sitzen auf und straffte die Schultern, er zwinkerte in die Runde und holte Atem, fasste dann mit beiden Händen den Krug und setzte an. Man hörte so gut wie kein Geräusch, langsam und bedächtig ließ Klaus Störtebeker den Wein in seine Kehle laufen, stetig und ohne abzusetzen.

Nach endlos scheinenden Minuten plötzlich nahm der Mann den Riesenhumpen vom Mund, hob ihn hoch und setzte ihn hart mit dem Boden nach oben auf die Tischplatte. Dann brach die Hölle los, die Männer johlten und pfiffen, schrien Anerkennung und begeisterte Flüche in voller Lautstärke. Dem Mann war kaum etwas anzumerken, sein Gesicht war rot, aber er atmete ruhig und blickte klar in die Runde.

Bei einem, seinem Vertrauten und Freund, dem Kapitän Gödeke Michels, hielt er inne. Der Blick des anderen zeigte Besorgnis, er schaute ernst drein. Klaus Störtebeker schüttelte leicht den Kopf. „Es ist gut, mach dir keine Sorgen“, sollte das wohl heißen. Aber Michels senkte den Blick. Er hatte die eine oder andere ungute Vorahnung in den letzten Tagen gehabt – das Kapergeschäft war zurückgegangen. Das allein war nicht Besorgnis erregend, aber sie hatten einige Stützpunkte aufgeben müssen, weil die Mächtigen der Welt Federstriche auf Pergament gezogen hatten.

Jetzt saßen sie auf der verdammten roten Felseninsel fest wie die Füchse im Bau. Zwar waren die Schiffe der Vitalienbrüder den schwerfälligen und bauchigen Koggen der Hanse an Manövrierfähigkeit und Schnelligkeit überlegen, aber es gab Nachrichten, dass die Pfeffersäcke zum Gegenschlag ausholen wollten. Es war von neuen Waffen und Schiffen die Rede, und das gefiel Michels überhaupt nicht. Er fühlte sich um die Halsgegend etwas beengt, so als wäre eine leichte Berührung von Hanf spürbar. Er hätte lieber mit Klaas eindringlich über die Neuigkeiten gesprochen, anstatt Feste zu feiern in diesen unsicheren Zeiten.

Er beobachtete den Anführer Störtebeker, er kannte ihn wie keiner sonst, und er wusste, dass der Kapitän besorgt war. Er verstand auch, dass dieser den Männern die eigene Legende heute Nacht vor Augen führen wollte, um den Zusammenhalt zu festigen. Aber er verstand nicht, dass Klaus nichts hören wollte von Vorsicht oder vielleicht von Rückzug.

„Aufhören, wenn die Sonne am höchsten steht“, dachte sich Michels, „sonst könnte der Fall sehr tief werden.“ Aber er würde die Fahrt mitmachen, auf Gedeih und Verderb zu Klaus Störtebeker stehen – mochte da kommen was wolle. „Gottes Freund und aller Welt Feind“, murmelte er. „Sei es drum.“

Die Befürchtungen des Kaperkapitäns sollten sich bewahrheiten. In Oktober anno 1400, kurz nach dem letzten Bechersturz des berühmten Piraten, wurde die Flotte der „Likedeeler“ von den hanseatischen Schiffen aufgebracht. Die Hamburger verfügten über ein neues Kriegsschiff, die „Bunte Kuh“, gegen die sogar der „Rote Teufel“ Störtebekers nichts auszurichten vermochte.

Der Kapitän und dreißig seiner Männer wurden, in Fässern, wie es heißt, nach Hamburg gebracht. Gödeke konnte dem Desaster entkommen, wurde aber einige Zeit später ebenfalls dingfest gemacht und gehenkt.

Von der Hinrichtung Störtebekers erzählt die Sage, er habe mit dem Bürgermeister Kersten Miles einen Handel abgeschlossen. Störtebeker verlangte, dass alle Männer, an denen er nach seiner Köpfung vorbeigehen könne, ihr Leben behalten sollten.

Tatsächlich ging der Bürgermeister auf den unheimlichen Vorschlag ein, wohl zur Belustigung und auch weil niemand bis dahin einen Mann ohne Kopf hatte sehr weit gehen sehen. Aber zu jedermanns Erstaunen und unter heftigem Bekreuzigen der Zuschauer ging der kopflose Pirat mit unsicheren Schritten an elf seiner Männer vorbei.

Und niemand weiß, wie weit er noch gekommen wäre, wenn der Henker nicht ein Bein vorgereckt und den noch im Tod seinen Freunden treuen Kapitän zu Fall gebracht hätte. Der Bürgermeister aber brach sein gegebenes Wort und ließ alle hinrichten. Die Köpfe der Gehenkten spießte man auf Pfähle längs der Elbe, der Abschreckung wegen und zur Genugtuung der Geschädigten.

Das war das Ende von Klaus Störtebeker, dessen Name „Stürz den Becher“ bedeutet. Und es war das Ende einer Ära, dessen Symbol er und seine Mannen waren: „Gottes Freund und aller Welt Feind“.

Der Teufelsweg vom Falkenstein

Einer alten Überlieferung nach lag nicht weit von Frankfurt am Main die Ruine einer Burg Falkenstein auf schroffem und fast unzugänglichem Fels, ehemals nur mühsam über Felsbrocken und Grate zu erreichen. Wie es zustande kam, dass dann plötzlich ein Weg zur Feste führte, erzählt die folgende Legende.

An einem Frühjahrstag vor einigen hundert Jahren stieg ein junger Edelmann, Kuno von Sayn, nur in der Begleitung zweier Knappen, den steilen und felsigen Stieg zur Burg Falkenstein hinauf. Für Pferde war der Fels nicht gangbar, kaum für Menschen. Trotzdem kam den Ritter der Aufstieg nicht schwer an, wollte er doch heute beim Burgherren um die Hand der Tochter anhalten, der er in inniger Liebe zugetan war.

Das schöne Mädchen liebte ihn nicht weniger, das hatte sie ihm in den kurzen, aber köstlichen Momenten der Zweisamkeit bei allerlei Festen und Zusammenkünften der Edlen versichern können. So war Kuno guten Mutes und kam recht gut voran auf dem von Felszacken übersäten Berg, und hielt nur zuweilen an, um auf die beiden Edelknaben zu warten, die sich schwerer taten mit dem Aufstieg als er.

Endlich war das äußere Tor erreicht, und die Wachen gaben das Geleit in den Saal des mächtigen Falkensteiners. Der Burgherr war ein Mann von großem Einfluss und der Spross eines mächtigen Geschlechts, und als hochfahrend und nicht eben geduldig bekannt. Er hatte mit seiner schönen Tochter ein wertvolles Pfand, das ihm bei richtigem Einsatz noch mehr Einfluss sichern würde, wenn es ihm gelänge, die allerbeste Heirat zu arrangieren. Zwar war Kuno von Sayn kein geringer Mann und gewiss nicht arm zu nennen, aber die, die auf der Höhe stehen, wollen immer noch höher hinauf. So empfing ihn der alte Falkensteiner recht kühl, begrüßte den Ritter nur mit einem lässigen Kopfnicken, derweil er in einem Lehnstuhl an einem Becher Wein nippte. Kuno wurde es etwas unbehaglich, zum ersten Mal kam ihm der Gedanke, dass es mit seinen Plänen doch nicht so gut stand, wie er geglaubt hatte.

„Ihr wollt also um die Hand meiner Tochter anhalten“, riss ihn die Stimme des Grafen aus seinen Betrachtungen. Der Alte musterte mit kaltem Lächeln den jungen Freier, der sich zustimmend verneigte. Dann erhob er sich aus dem Lehnstuhl und ging langsamen Schrittes zum Fenster. Dort blieb er vor den geöffneten Läden stehen und winkte Kuno mit herrischer Gebärde heran. „Wenn Ihr meine Tochter liebt, werdet Ihr dann wohl eine Aufgabe scheuen, die ich Euch stellen werde?“

Abwartend und mit hartem Blick fixierte der von Falkenstein den Ritter. „Fordert was Ihr wollt, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, denn ohne meine Liebe ist mein Leben sinnlos.“ Das waren tapfere und gleichzeitig närrische Worte, aber mit der aus dem Herzen kommenden tiefen Wahrheit gesprochen, die nur Liebenden zu eigen ist. Doch der Burgherr lachte nur kurz und hart auf, fasste den jungen Mann an der Schulter und zeigte auf die Felsen hinab.

„Dort macht mir einen Weg zu meiner Burg, der für Mann und Ross zu gehen ist, und macht ihn mir in einer einzigen Nacht Eurer Wahl. Gelingt Euch das, dann gebe ich Euch die Hand meiner Tochter. Scheitert Ihr, werdet Ihr nicht einmal mehr ihren Schatten streifen. Nun macht Euch fort, junger Narr und packt Euer Werk baldigst an.“ Dann stieß er Kuno fort und begann unbändig zu lachen. Der Ritter stolperte aus dem Saal, das höhnische Gelächter in den Ohren, wusste er kaum, wie er aus der Burg und mit seinen besorgten Knappen den Berg hinunter kam.

In den folgenden Wochen wurde Kuno wie von einem Fieber ergriffen, er befand sich auf der Grenzlinie von Leben und Tod. Um die Felsen zu beseitigen und einen Weg zu ebnen, hätte es tausend Arbeiter gebraucht und gewiss ein ganzes Jahr oder gar mehr. Es war völlig unmöglich, dem Wunsch des Burgherrn zu entsprechen. Es war ihm aber ebenso wenig möglich, ohne seine Geliebte weiterzuleben.

Nur von diesen Gedanken besessen, wagte er eines Abends allein den Aufstieg zur Feste Falkenstein. Er achtete kaum darauf, wohin er die Füße setzte, er forderte den Tod heraus. Dieser aber, als der weitaus Stärkere, mied ihn und so kam Kuno unbeschadet den halben Weg hinauf. Dort setzte er sich auf einen Felsbrocken und starrte sehnsuchtsvoll zur Burg hinauf, wo seine Liebste ebenso litt wie er.

So saß er und merkte kaum, wie das weiche Tuch der Dämmerung über ihn fiel, als ein plötzliches Scharren ihn aus seinen gramvollen Gedanken riss. Ein Scharren – und gleich darauf wurden von einer heiseren Stimme folgende Worte in die abendliche Stille gesprochen: „Was sitzt Ihr hier, Kuno von Sayn, und trauert um etwas, das zu ändern doch in Eurer Macht liegt?“

Das schreckte den jungen Mann vollends auf. „Was meint Ihr damit, und wer seid Ihr?“ Da trat aus der Dämmerung eine kleine Gestalt vor ihn, nicht höher als das Knie eines Mannes und mit grauen, verwitterten Gesichtszügen. Das kleine Männlein trug einen schwarzen Umhang, unter dessen Kapuze eisgraues struppiges Haar hervorlugte. Die rötlichen Augen sahen ernst und mitleidig zu Kuno hoch, als das Bergmännchen fortfuhr zu sprechen: „Wir kennen Deine Sorge und Deinen Wunsch, Edler von Sayn. Wir könnten Dir helfen, aber wie ihr Menschen sagt: Umsonst ist der Tod. Eine Tat ist der and’ren wert, und wenn Ihr uns Euer Wort gebt, soll alles so werden, wie Ihr es wünscht.“

Da fuhr es Kuno kalt durchs Herz, denn ihm graute vor einem weiteren verpfändeten Wort. Doch hielt der Gnom seinem Blick ruhig stand, mit freundlichem Ausdruck und gelassener Gebärde. Außerdem hatte er ja nichts mehr zu verlieren, und so fragte der Ritter nach dem Begehr.

„Ihr stört unsere Ruhe, Mensch, mit Euren Stollen und Schächten, die Ihr in den Berg grabt, um zu suchen, was Ihr für wichtig haltet. Es ist unser Reich, in das Ihr Euch vorwagt. Wir könnten Eure Minen und Gruben mit allem darin ersäufen, wenn wir wollten – aber Euer Jammer dauert uns. Gebt uns Euer Wort, dass morgen alle Arbeiten eingestellt und alle Stollen zugeschüttet werden. Dann könnt Ihr dem Herrn auf Falkenstein eine Botschaft schicken, dass Ihr mit Eurem Tross am nächsten Morgen zur Burg reiten werdet, um sein Wort einzufordern. Für den Weg lasst uns sorgen.“

Dem Ritter war zumute, als träume er, doch nach kurzem Zaudern gab er sein Wort. Das Erdmännchen verbeugte sich mit den Worten: „So soll es sein“, und war verschwunden.

Noch in derselben Nacht gab Kuno die notwendigen Befehle und scherte sich nicht um die erstaunten Blicke seiner Leute. Am nächsten Tag befehligte er die Kolonnen der Arbeiter, packte wohl auch mit an, und ließ überdies dem Falkensteiner die besagte Botschaft zukommen.

Als die Nacht anbrach, war alles so geschehen, wie der Gnom gewünscht hatte. Mit müden Gliedern, aber in leidenschaftlicher Hoffnung, ging Kuno zu Bett, um zum ersten Mal seit Wochen tief und ruhig zu schlafen.

Beim ersten Morgengrauen standen die Pferde gestriegelt und gesattelt und mit verziertem Zaumzeug geschmückt für Kuno von Sayn und seinen Tross bereit.

Und als der Fuß des Burgfelsens erreicht war, da führte ein gut geebneter Weg hinan, ohne schroffe Felsen und gut angelegt. Mit je zu vieren nebeneinander kamen die Reiter gut voran und erreichten das Burgtor in kurzer Zeit und ohne große Mühen für Mensch und Tier.

Mit beherrschter Miene begrüßte der Burgherr den Ritter und ließ seine Tochter rufen. Ruhig legte er die Hände des Paares ineinander und verkündete öffentlich das Verlöbnis. Er war trotz seines Stolzes einer, der auf seine Ehre hielt und sein Wort nicht brach. Zudem war der Weg auch sein Gewinn, und ohne dass er etwas hätte dazutun müssen. Das Volk aber nannte den neuen Zugang den „Teufelsweg“, denn das hatte ja wohl nicht mit rechten Dingen zugehen können.

Die Tempelritter zu Roth

Vor langer Zeit lebten auf der Burg Roth in der Eifel die Tempelritter. Die stolzen und hochfahrenden Herren waren eine wahre Plage für das Land und die Menschen. Sie führten sich auf, als hätten sie neben sich keinen Starken und über sich keinen Gott zu fürchten, und nahmen was immer sie brauchten oder wollten.

Den Bauern führten sie das Vieh von der Weide fort, und von den reisenden Kaufleuten erhoben sie hohen Wegezoll. Dieser wurde gerne gewährt, denn ein Schwert an der Kehle macht es leicht, sich von der Geldkatze zu trennen. Sogar vor Menschenraub machten sie nicht halt und entführten die Kinder der Armen und brachten sie auf ihre Burg.

Als der Heilige Vater in Rom sie für vogelfrei erklärte ob ihrer Untaten, verließen sie das Land nicht etwa, sondern verschanzten sich in der Feste wie die Füchse im Bau. Und obwohl der Graf von Vianden die Burg belagerte, um die Templer auszuhungern, hörten die Raubzüge nicht auf.

Sie erschienen aus heiterem Himmel, schlugen in kleinen Gruppen zu wie Adler, die auf ihre Opfer niederstoßen, und waren gleich darauf wieder verschwunden. Niemand konnte sich erklären, wie die Übeltäter durch den Belagerungsring schlüpfen und unbemerkt aus der Burg heraus- und wieder hineingelangen konnten.

An einem Sonntagmorgen geschah es, dass ein armer Tagelöhner mit seiner kleinen Tochter im Wald nahe der Burg Holz sammelte. Das Kind hüpfte bald hierhin, bald dorthin, und brachte kleine Äste herbei, um auch sein Teil Arbeit zu tun, und entfernte sich so ein Stück von seinem Vater. Dieser hielt nach einiger Zeit inne, um nach dem Mädchen zu sehen, und als er um sich sah und rufen wollte, hörte er einen verzweifelten Schrei, der jäh abbrach, so als wäre er erstickt worden.

Der Mann rannte in die Richtung, von der das Geräusch gekommen war – er glaubte nichts anderes, als dass das Kind wohl unvorsichtig gewesen und den Hang hinabgestürzt sei. Aber als er weiter in die Richtung lief, aus der des Kindes Hilferuf gekommen war, hörte er leise Stimmen und dumpfes Getrappel.

Da fuhr dem Vater eine heiße Angst in die Kehle, und er hetzte geduckt weiter, selber nun jedes Geräusch vermeidend, so gut er konnte. Ihm kam zupass, dass er den Wald so gut kannte wie seine ärmliche Kate und nicht erst seinen Weg suchen musste. Er huschte einen steilen Pfad entlang, der – von hohen Bäumen und von dichtem Unterholz gesäumt – ihn verbarg vor aller Augen. Das gedämpfte Geräusch von Hufen kam jetzt unterhalb von ihm, es folgte einem breiteren Weg, der unterhalb des Pfades in die gleiche Richtung führte.

Plötzliche Stille verriet dem Mann, dass jemand – wer auch immer da ritt – wohl einen Halt machte. Der Vater schob sich nun behutsam an das Unterholz heran, um einen Blick auf den darunterliegenden Weg werfen zu können, ohne gesehen zu werden. Als er durch das Gehölz spähte, sah er seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt: vier Reiter in Kettenhemden und Helmen, in voller Bewaffnung und mit dem Templerkreuz auf Mantel und Schild. Der Vorderste hatte das Mädchen mit gebundenen Händen und Füßen hinter sich über dem Pferderücken liegen, festgezurrt und mit einem Knebel im Mund.

Das Kind war bei Bewusstsein, die Augen hatte es weit aufgerissen, aber es machte keine Bewegung. Jetzt bemerkte der Tagelöhner, dass die Hufe der Pferde mit Lappen umwickelt waren. Deshalb war kein Hufschlag zu hören gewesen, nur dieses dumpfe Trappeln, das leicht unbemerkt blieb. Die Templer wechselten leise einige Worte miteinander und setzten dann ihren Ritt fort. Nach einiger Zeit wurde der Weg etwas steiler und das verfilzte Unterholz dichter.

Wiederum hielten die Reiter an, und wiederum schob sich der Mann an die Pfadkante heran, um zu sehen, was geschah, in heftiger Angst um sein Kind.

Der untere Weg war zu Ende, vor den Rittern erhob sich der bewaldete Berg und Gebüsch, es gab kein Vorwärtskommen mehr. Noch während der Beobachter sich fragte, was die Männer da in dieser Sackgasse wollten, stieg der Vorderste vom Pferd und schob zum Erstaunen des Mannes einen hohen Busch zur Seite. Dahinter wurde ein Höhleneingang sichtbar, hoch genug für einen Menschen zu Pferd.

„Das also ist des Rätsels Lösung“, schoss es dem Tagelöhner durch den Kopf, als seine Füße auf der steilen Kante den Halt verloren und er nach einem Ast griff, um sich zu halten. Im gleichen Moment ruckten die Köpfe der Tempelritter hoch und er war entdeckt.

Tödliche Stille war da. Der Mann richtete sich zu voller Größe auf und zeigte sich vollends. Er sah auf das gebundene Mädchen, die Templer taten dasselbe.

Lange Augenblicke vergingen. Der Reiter, der abgestiegen war und das Kind auf dem Pferd hatte, war wohl der Anführer der Gruppe. Er trat an den steilen Hang heran, seine Augen maßen die Entfernung ab und erkannten die Unmöglichkeit, an den Beobachter heranzukommen.

Die Reiter führten keine Bögen mit sich – es wäre auch nicht die Zeit gewesen, anzulegen. Man hatte keine Möglichkeit, um den Mann daran zu hindern, seine Entdeckung den Belagerern mitzuteilen.

Da griff der Templer nach dem Mädchen und hob es vom Pferd, zog seinen Dolch und hielt ihn an die Kehle des Kindes. „Schwör mir beim Leben dieses Kindes und bei dem Gott, an den Du glaubst, dass Du keiner Seele, keinem Menschen etwas erzählen wirst von dem, was Du hier gesehen hast. Schwöre es bei Deiner Seele und ich lass das Balg am Leben und unsere Wege trennen sich hier.“

Die Blicke der beiden Männer versenkten sich ineinander, stumm und ohne dass jemand eine Bewegung machte.

Der Vater erkannte, dass die Gegebenheiten zu seinen Gunsten standen und nach einiger Zeit sagte er mit fester Stimme: „Ich schwöre es beim Leben meines Kindes und bei Gott, ich werde es keinem Menschen sagen.“

Da zerschnitt der Tempelritter mit dem Dolch die Lederfesseln, die das Kind banden, und ließ es dann grob auf die Erde fallen. Dann, nach einem langen und kalten Blick, wandte er sich ab und ging zu seinen Begleitern, die nun alle abstiegen und ihre Pferde zum Eingang der Höhle führten. Als alle den Eingang betreten hatten, wurde von innen der Busch wieder vorgezogen und es war, als wäre nie jemand hier gewesen.

Mit zitternden Gliedern rutschte der Vater den steilen Hang hinunter, auf dem Rücken schlitternd und von Wurzeln und Ästen übel zugerichtet. Auf dem unteren Weg angekommen, nahm er das wimmernde Kind in seine Arme und wiegte es, glücklich darüber, dass es unverletzt war außer einigen geringen Blessuren.

In den folgenden Tagen drückte die Angst den Mann ebenso wie sein Gewissen. Er fürchtete, dass die Templer ihn finden und mundtot machen würden, und er sah sich außerstande, dem Spuk ein Ende zu machen und die Menschen zu schützen. Er war der Einzige, der das Geheimnis kannte, das die Ritter in die Lage versetzte, nach Belieben die Burg zu verlassen und wieder zu betreten. Aber er hatte es geschworen und er fühlte sich durch den Eid gebunden, mochte der auch erzwungen worden sein.

Als aber am heiligen Sonntag das Glöcklein zur Messe rief, da schritt er über den Platz vor der Kirche, wo alle Bewohner des Dorfes versammelt waren, und kniete sich vor einen dort liegenden Felsbrocken. Die Leute wurden aufmerksam und beobachteten den Mann, neugierig und abwartend.

In die erwartungsvolle Stille hinein sagte der Tagelöhner nun mit lauter Stimme: „Dir, Stein, sage ich nun, dass die Templer einen Tunnel benutzen, dessen Eingang oben am Eichenwald am Ende des toten Pfades hinter einem Gesträuch liegt.“