6,99 €

Mehr erfahren.

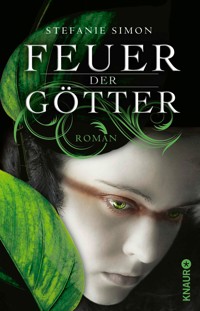

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Der jungen Naave gefriert das Blut in den Adern, als sie im Dschungel den verletzten Royia findet. Denn Royia ist ein Feuerdämon, eines der gefährlichsten Geschöpfe der Welt. Aber Royia ist dem Tod geweiht, und hilft Naave ihm widerwillig, nicht ahnend, dass Royia auf der Flucht vor einem Schicksal ist, grausamer als der Tod.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 532

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Stefanie Simon

Feuer der Götter

Roman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Der jungen Naave gefriert das Blut in den Adern, als sie im Dschungel den verletzten Royia findet. Denn Royia ist ein Feuerdämon, eines der gefährlichsten Geschöpfe der Welt. Aber Royia ist dem Tod geweiht, und hilft Naave ihm widerwillig, nicht ahnend, dass Royia auf der Flucht vor einem Schicksal ist, grausamer als der Tod.

Inhaltsübersicht

I. Durch den Gang

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

II. Durch den Wald

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

III. Durch die Stadt

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

IV. Durch den Berg

21. Kapitel

Mein herzlicher Dank gilt [...]

I. Durch den Gang

1.

Kraaeeee! Der Schrei ging ihm durch Mark und Bein. Royia glaubte für einen Augenblick, ihn tatsächlich zu hören. Aber die Stimme seines Axots dröhnte nur in seinem Kopf. Er rannte den Ast entlang. Dann über die unter seinen Füßen wippende Spitze, schlüpfte durch Blattwerk und sprang an den giftsprühenden Fäden eines Schmarotzergewächses vorbei auf einen Ast des nächsten Baumes. In der weitverzweigten Krone eines mächtigen Anguas versuchten drei halbwüchsige Jungen das Tier zu bändigen. Sie nahmen den stillen Hilfeschrei des Axots nicht wahr; sie vermochten es nicht. Fest hielten sie die Seile umklammert, die sie über das Tier geworfen hatten. Mit kräftigen Flügelschlägen kämpfte die Flugechse dagegen an. Eine Schlinge lag um ihren Schnabel; ihr Kopf ruckte hin und her, um sie abzuwerfen. Der hakenbewehrte Schwanz peitschte durch die Luft. Die wendigen Jungen duckten sich, ohne die Seile loszulassen.

»Verletzt sie nicht!«

Das Seil glitt von ihrem Schnabel, sie legte den Kopf in den Nacken und stieß ein ohrenbetäubendes Kreischen aus. Die Priesterschüler wollten vor Royia auf die Knie fallen, doch er schob sie beiseite und reckte sich nach dem Hals der Flugechse. Sofort beruhigte sich das Axotweibchen. Unter den Fingern spürte Royia bebende Muskelstränge.

Aja will nicht sein ohne dich.

»Aja, ach, Aja.« Er hob eine Hand, und Aja neigte den Kopf, so dass er über den herzförmigen violetten Fleck ihrer roten Stirnhaut streichen konnte. »Es ist alles gut … alles gut … halt still.«

Du bei Aja bleiben.

Die Trauer in ihrer lautlosen Stimme tat ihm weh. Ihre Zunge schnellte hervor und legte sich um sein Handgelenk; ihr mit glänzenden Zahnreihen besetzter Schnabel schnappte spielerisch nach seiner Hand. Er rieb ihre zarten Nüstern, und sie gurrte in seinem Kopf.

»Geht beiseite und wartet, bis sie sich beruhigt hat«, befahl er den Jungen. »Dann versucht es noch einmal.«

Die drei Novizen, die sich in einiger Entfernung niedergekauert hatten, haspelten Entschuldigungen.

Er könnte Aja eigenhändig an einen der dicken Äste des Anguabaumes binden. Aber das würde sie noch mehr verwirren. Als er die Jungen ehrerbietige Grußworte murmeln hörte, blickte er über die Schulter. Ein Mann stieg eine der Treppen herab, welche die Äste des gewaltigen Anguas miteinander verbanden. Auf den ersten Blick war seine mit Jadesteinen geschmückte Gestalt kaum vom üppigen Blattwerk zu unterscheiden. Die Steine, die an ledernen Schnüren hingen, klapperten aneinander, als er leichtfüßig über schwingende Stufen hinweg auf Royia zuschritt.

»Der Herr der Welt ruft dich in den Kreis der Götter«, sagte der Toxinac mit verlegenem Lächeln. Auch er fiel auf die Knie. »Lass ihn nicht warten wegen des Axots.«

»Aja ist ängstlich.« Royia unterdrückte einen Anflug von Ärger, denn der war nicht angebracht. Der Priester und die Schüler taten nur, was unumgänglich war. »Sie begreift nicht, weshalb ich sie verlasse. Und weshalb man sie festbindet.«

»Damit sie die Zeremonie deines Abschieds nicht stört. Als zuletzt ein Erwählter ging, gab es einen ziemlichen Aufruhr wegen seines störrischen Axots. Es wollte ihn einfach nicht gehen lassen. Sobald du fort bist, wird man deinem Axot die Freiheit schenken. Das wird es dann sicher zu würdigen wissen. Ich werde mich selbst darum kümmern, wenn es dich beruhigt.«

»Gib mir noch einen Augenblick.« Royia berührte den Kopf des Priesters, um ihm das Aufstehen zu gestatten, und kehrte ihm den Rücken zu. Aja, hör mir jetzt gut zu. Wenn man dich freilässt, flieg den Berg hinauf. Irgendwo dort oben ist der Goldene Bergpalast, dort werde ich sein. Halte nach mir Ausschau. Ich werde dich in Gedanken rufen. Wir werden uns finden, und dann sind wir wieder zusammen. Hast du das verstanden?

Der Kopf der Flugechse ruckte hoch. Die roten Augen funkelten verwirrt. Mochten Axots die intelligentesten Tiere sein – sie waren kaum verständiger als ein vierjähriges Kind.

Ob auch die früheren Erwählten ihre Axots heimlich aufgefordert hatten, ihnen auf den Berg zu folgen? Oder hatten sie eingesehen, dass kein Mensch und kein Tier der Wegbegleiter eines Gottes bleiben konnte, sobald er in den Kreis des Gott-Einen trat? Rasch verschloss er seine Gedanken, um Aja nicht noch mehr durcheinanderzubringen.

»Hast du das verstanden?«, fragte er so leise, dass es fast unterging im allgegenwärtigen Rauschen des Windes, der durch die zwölfzackigen Blätter des Anguas strich. Warm umspielte Ajas Zunge sein Handgelenk. Tränen flossen an ihrem Schnabel entlang – man sagte nicht umsonst, schneller als ein Kind weine nur ein Axot. Ihm selbst steckte etwas im Hals, das sich anfühlte, als könne es nur aus den Augen wieder heraus. Dieses sonst so bockige, lärmende, manchmal lästige Tier stand ihm nahe wie sonst kein Wesen.

Ja … ja … Aja versteht.

Lächelnd küsste er ihre Stirn, dann entzog er sich ihr. »Und jetzt halt still und lass dich festbinden. Es ist nur für kurze Zeit.«

Sie legte den Kopf an den Körper, die Geste der Unterwerfung. Royia achtete darauf, dass die Priesterschüler ihren Schnabel vorsichtig zusammenbanden und das Seil an einem der Äste festmachten. Kaum hatte er sich ein Stück entfernt, begann Aja wieder an den Seilen zu zerren und in seinem Kopf zu klagen. Ruhig, Mädchen, ruhig. Er folgte dem Toxinacen über hängende Treppen, über Brücken und weitere breite Äste, die als Laufwege dienten. Eine der Hängebrücken führte über einen Abgrund und endete auf einem halbkreisförmigen Felsplateau, das der Gott-Eine vor Urzeiten in den Berg geschlagen hatte. Der ehrwürdige Kreis der Toxinacen, der Priester der vierzehn Götter, erwartete ihn. Der Priester, der ihn hergeführt hatte, nahm seinen Platz in ihrer Reihe ein. Hinter ihnen wartete der schwarzgähnende Eingang in den Berg gleich einem geöffneten Schlund – der Weg, den er jetzt gehen musste.

Unwiderruflich.

»Royia!« Die Stimme seiner Lehrmeisterin, wie stets kühl und ehrfurchtgebietend, hallte von den Felswänden wider. »Du bist spät.«

Xocehe wartete in der Mitte der Plattform, die Toxinacen hinter ihr. Das Sonnenlicht ließ ihr aus Schnüren und polierten Holzstäbchen gefertigtes Gewand, das ihren Körper fest umschloss, metallisch glänzen. Xocehe sah nicht nur streng aus, sie war es auch, also beeilte er sich, vor sie zu treten und den Kopf zu neigen. Auch sie war einst durch den Jadegang geschritten. Als einzige war sie wieder zurückgekehrt, um andere Erwählte im Erdulden von Schmerzen zu unterweisen und ihre Wunden zu heilen. Heute schenkte sie ihm nicht nur ihr seltenes Lächeln; sie strich ihm zärtlich über die Wange und fasste seine Schulter. »So sehen wir uns also zum letzten Mal. Der Berg erwartet dich.«

Sie kehrte ihm den Rücken zu und legte den Kopf in den Nacken. Sein Blick folgte ihrem, den steilen Berg hinauf. Üppig waren seine grünen Hänge, in denen beständig Nebelschwaden tanzten, weil alles von saftigem Leben erfüllt war. Prächtige, farbenfrohe Vögel stoben aus dem Blattwerk und stießen wieder hinein, lange Schwanzfedern hinter sich herziehend. Kam ein Windstoß, wehten schillernde Blüten und Pollen hervor, deren schwerer Duft selbst hier unten zu erahnen war. Alles atmete die Lust an der Herrlichkeit. Vom Bergpalast selbst sah man nichts. Hundert Türme besaß er, und die Hochebene dahinter war so groß, dass man tagelang darin umherstreifen und jagen konnte.

Schönheit über Schönheit erblickt das Auge, sagte ein altes Lied. Gold, Silber, Edelsteine. Wasser, das munter aus Quellen sprudelt. Vögel, die sich auf der Schulter niederlassen. Wild, das durch Gärten zieht. Keine Furcht mehr vor den allgegenwärtigen Gefahren des Waldes. Keine Leiden, keine Schmerzen. Ein Leben in Licht und Sonne; und kein Gott, sofern er atmet, denkt und liebt, sehnt sich wieder fort …

Sein Herz schlug schnell. Es war so weit, heute würde er das Leben im Licht kennenlernen. Dazu war er von Geburt an bestimmt. Er drehte sich um. Vor seinen Augen breitete sich der grüne Teppich seiner Heimat aus, scheinbar endlos bis zum Horizont reichend – die ineinander verflochtenen Baumkronen gewaltiger Anguas, Memecuces, Acatecos. In ihnen hatte er sein junges menschliches Leben gelebt. Es war nicht leicht, das Vertraute hinter sich zu lassen. Trotz der Schmerzen, die ihm stete Begleiter gewesen waren.

»Royia, komm«, lockte Xocehe hinter ihm.

Er wandte sich ihr zu.

»Der letzte Tique, der Gott des zehnten Mondes, ist nach über dreihundert Jahren in das Weiße Jenseits der Götter eingegangen.« Feierlich legte sie die Handflächen aneinander. »Also berief der Gottherrscher einen neuen Gott, um seinen Platz einzunehmen: dich, Royia. Von nun an bist du Tique, der Gott der Jagd und der Diebe.«

Der Gedanke, dass jemand stahl und dabei zu ihm betete, schien ihm befremdlich. Wie es sich wohl anfühlte, wenn das Flehen der Menschen zu ihm drang? Und dann? Wie übte man die Macht aus, Gebete auch zu erhören? All das würde ihn erst Toxina Ica, der Gott-Eine, der Gott der Götter, der Eine, lehren.

Wie fühlt es sich an, vor ihm zu stehen? Noch fühle ich mich so … menschlich. Kann ich seine Gegenwart ertragen?

Xocehe beugte ein Knie vor ihm. Die vierzehn Priester legten sich flach auf den Boden; einigen war anzusehen, dass ihre alten Knochen es ihnen schwermachten. Xocehe erhob sich wieder – sie war schließlich nicht nur die Lehrmeisterin der angehenden Götter der letzten fünfhundert Jahre, sondern selbst eine Fast-Unsterbliche: Xocehe, die Göttin der Heilkunde, die Göttin des achten Mondes. Wie mochte ihr Geburtsname gewesen sein? Er hatte ihn nie erfahren.

»Einige der vierzehn Toxinacen kennst du«, sie wies mit der Hand auf die still daliegenden Priester. »Doch alle versammelt hast du noch nie gesehen.« Sie schritt auf einen der Männer zu und berührte ihn an der Schulter. Sofort erhob er sich. »Dies ist der erste Priester einer langen Ahnenreihe, die in dieser Welt für dich opfern wird. Geweihte Kräuter werden er und seine Nachkommen dir zu Ehren verbrennen, und der Duft wird zu dir auf den Berg steigen. So lange, bist du selbst in das Weiße Jenseits eingehst und der nächste Erwählte den Platz Tiques einnimmt.«

Der Toxinac, ein kräftiger Mann in mittleren Jahren, lächelte scheu. Wie alle Priester war er in Jade gekleidet und trug eine Haube mit grün-schwarzen Federn, die seinen Kopf wie ein Rad umkränzten. Er kniete erneut und beugte sich vor, um Royias Füße zu küssen.

»Ich fühle mich geehrt, dir für den Rest meines Daseins zu dienen«, sagte er, und er klang in der Tat glücklich darüber. »Wenn es dir recht ist.«

Dass man vor ihm kniete, war Royia vertraut. Auf eine Ehrbezeugung dieser Art jedoch konnte er verzichten. Mit einer Geste erlaubte er ihm, sich zu erheben.

»Herr, lass mich dich anbeten!« Der Priester sackte noch einmal nach vorne und zeigte ihm den von Federn umrahmten halbkahlen Hinterkopf.

»Steh auf«, befahl Royia. »Wie ist dein Name?«

»Ich bin ein Nichtswürdiger, du musst ihn nicht kennen. Aber erweise uns die Gunst, den Gott-Einen von uns zu grüßen.« Endlich presste der Toxinac die Hände auf den Boden, um sich hochzustemmen. Plötzlich riss er abwehrend die Arme hoch. »Nein!«

Ein großer Schatten war von der Seite herangeflogen und prallte mit voller Wucht gegen Royia.

Krrraeee! Nimm mich mit!

Royia taumelte seitwärts und trat ins Leere. Die erschrockenen Rufe der Toxinacen verklangen in der Höhe, als er fiel.

Aja war über ihm, ihre Krallen bohrten sich ihm in Brust und Bauch. Er warf die Arme um ihren Hals; wild flatterte sie mit den Flügeln. Um ihn rauschte das Blattwerk, als sie fielen. Bleib dicht am Stamm!, schrie er ihr in Gedanken zu, aber natürlich war sie viel zu aufgeregt, um ihn zu hören. Er machte sich lang, versuchte mit den Füßen den Stamm zu erreichen. Ajas Flügel schlugen gegen Äste und dämpften abrupt den Fall. Der Ruck löste seinen Griff; er trudelte allein am Stamm entlang. Endlich gelang es ihm, mit den Fußsohlen die Verbindung zu den lebenspendenden Adern des Baumes aufzunehmen. Seine Füße fanden Halt. Mit den Händen packte er einen kleineren Ast über sich.

Dass man abstürzte, geschah hin und wieder. Hier jedoch, wo so nah am Berg die Bäume lichter wuchsen, war er so tief gefallen wie noch nie. Seltsam ruhig war es hier unten. In kniehohen Farnen raschelte irgendein Tier, doch kein Vogel war zu hören. Die spärlichen Streifen grünlichen Lichts machten diese Welt nur noch düsterer. Jene Welt, die kaum ein Mensch seines Stammes zu betreten wagte.

Nur wenige Schritte den Baumstamm hinunter trennten Royia vom Waldboden. Allein der Gedanke, sie zurückzulegen und den Fuß auf den weichen Untergrund zu setzen, war schauderhaft. Dieser dunkle Boden war für einen seines Volkes nicht gemacht.

»Aja«, rief er gedämpft. Dennoch klang seine Stimme hier unten unnatürlich laut. »Aja, wo bist du?«

Hiiier.

Sie hing an einem dicken Ast, Schnabel und Krallen in die Rinde gekrallt. Ihr Flattern erzeugte knallende Geräusche. Verunsichert vom Zwielicht der Tiefe, taumelte sie durch die Luft und landete dicht über ihm am Stamm.

Bist du weh?

Er schüttelte den Kopf. »Ich bin unverletzt. Hinauf mit dir, Aja. Und dann hältst du still! Was hast du dir dabei gedacht?«

Sie antwortete mit einem verlegenen Klappern ihres Schnabels. Halb flog, halb kletterte sie über ihm in die Höhe, immer wieder den länglichen Kopf drehend, ob er auch hinter ihr blieb. Mühelos folgte er ihr, an den Ballen mit dem Baum verbunden; lediglich seine Finger nutzten kleine Vorsprünge in der rissigen Rinde, um den Halt zu unterstützen. Nur einen halben Dornschuss entfernt ragte die graue, zerklüftete Wand des Berges auf. Hier und da sprudelte Wasser aus Spalten und floss über Moosteppiche hinab. Royia konnte die Wärme spüren, die der Fels ausstrahlte. Er unterdrückte den Wunsch, hinüberzuspringen und sich rasch in einem der Quellbecken zu erfrischen. Ob es so etwas auch im Bergpalast gab? Man sagte, dort gebe es Genüsse, die das Bad in einer Quelle im alten Leben einer Folter gleichkommen ließen.

Aja stieß ein Fauchen aus, das so erschrocken wie bedrohlich klang. Lauerte eine Cijac im Geäst? Royia riss die Hand hoch, bereit, einen Dorn von dem Menschentöter an seinem Unterarm abzuschießen.

Ein Gesicht schob sich durchs Blattwerk. Ein schmächtiger Mann unbestimmbaren Alters kauerte am Stamm, den Arm um einen Ast gelegt. Misstrauisch beäugte er das Axot, das Royia mit einem kräftigen Klaps auf die Hinterbeine zum Weiterklettern aufforderte. Aja fauchte den Fremden an und ließ ein unterdrücktes Knurren folgen.

»Aja, ruhig!« Zu dem Mann gewandt sagte er: »Sie tut dir nichts.«

»Du bist der Erwählte?« Die Stimme des Fremden war so dürr wie er selbst.

Royia antwortete nicht. All diese ewig gleichen Fragen waren ihm lästig: Bist du es? Bist du der nächste zukünftige Gott? Wie ist der Gedanke, dass man hundert oder sogar tausend Jahre leben wird? Wie fühlt es sich an, wenn das Feuer durch deine Adern rauscht?

Vorsichtig, ein Auge auf Aja, schob sich der Fremde näher. Um Hals und Arme lagen Ketten aus bemalten Holzstöckchen – die Chacu und auch die anderen Waldstämme, die Royia kannte, trugen solch schäbigen Schmuck nicht. Wo mochte der Fremde her sein?

»Natürlich bist du es«, flüsterte er. »Ich will nur ganz sicher sein.«

»Ja, ich bin es.«

»Ich habe das Axot befreit.«

»Was hast du? Hast du zu viele Cupalblätter gekaut, die dir den Kopf benebelt haben?«

»Verzeih mir, o baldiger Gott!« Der Mann zog den Kopf ein und hob bittend die geöffneten Hände. »Ich hatte gehofft, es lockt dich von den Toxinacen fort. Dass es dich in die Tiefe reißt, war nicht meine Absicht. Bitte verzeih mir, Erwählter. Es war meine letzte Hoffnung, dich allein anzutreffen. O, verzeih mir Nichtswürdigem …«

»Schon gut!« Dieses Gejammer war nicht zu ertragen. »Warum hast du das getan? Wer bist du?«

Nervös blickte der Fremde nach oben, als könne er durch das volle Geäst die Plattform mitsamt den versammelten und wahrscheinlich äußerst unruhigen Priestern sehen. »Jemand hat mir aufgetragen, dir das hier zu geben.« Er tastete an seinem Bastschurz herum. »Du sollst es lesen, bevor du gehst.« Die andere Frage missachtend, streckte er ein Kerbzeichenholz vor.

»Und das hättest du mir nicht oben geben können?«, schnaubte Royia.

»Man hat mir gesagt, dass es keiner sehen darf.«

Unwillkürlich griff er danach und betrachtete das mit Blättern umwickelte Stöckchen.

»Öffne es. Bitte, o Herr.« Die Stimme des Mannes war ein ängstlicher Hauch.

Widerstrebend löste Royia die Verschnürung und wickelte die Blätter ab. Die geschnitzten Kerben zu lesen, war nicht eines seiner herausragenden Talente. Die meisten Männer seines Stammes konnten es nicht richtig.

»Ich bin doch kein Stadtmensch«, brummte er in sich hinein, während er den Anfang suchte. »Dort, sagt man, übersäen sie die Wände mit nutzlosen Zeichen und Bildern. Als könnte all das die Wirklichkeit ersetzen.« Hin und her drehte er das Holz, und endlich gelang es ihm, die Botschaft zu entziffern.

Geh nicht durch den Jadegang. Deine Schmerzen werden dort oben nicht enden. Das Leben im Licht ist eine Lüge. Dies sagt dir einer, der es gut mit dir meint.

»Wer soll denn das sein?«, fragte Royia verblüfft. Als er wieder aufsah, war der Mann im Begriff, im Blattwerk zu verschwinden. Offenbar hatte er sich nur überzeugen wollen, dass die Botschaft gelesen wurde.

»Warte! Verdammt!« Royia warf das Kerbzeichenholz von sich und sprang dem Fremden hinterher. Er bekam den Bund des groben Bastschurzes zu fassen, warf sich auf den Mann und riss ihn zu sich herum. Ängstlich keuchte der Fremde, als sie durch die dichtbelaubten Zweige fielen. Ein dicker Anguaast hielt ihren Fall auf.

»So«, sagte Royia, über den Mann gebeugt. »Jetzt sagst du mir, wer dir das gegeben hat.«

»Bitte …«

»Rede!«

»Ich weiß es nicht! O Gott, bitte verbrenn mich nicht!«

Der Körper unter ihm wurde steif; der Mann presste fest die Augen zusammen, als wolle er tatsächlich mit seinem Leben abschließen. Royia ließ ihn los. Mühelos stand er auf dem wippenden Ast; seine Füße waren fest mit den Lebensadern des Baumes verbunden. Der Fremde jedoch würde gleich fallen, wenn er nicht die Sohlen gegen die Rinde drückte oder sich wenigstens umdrehte und festhielt. »Ich tue dir nichts, nur … Aja, nicht schon wieder!«

Das Axot prallte gegen Royias Brust. Aufgeregt rieb Aja den Schnabel an seiner Wange. Aja, geh doch zur Seite … nicht jetzt, Aja … nicht!

Er ahnte, dass der Fremde die Gelegenheit genutzt hatte und geflohen war. Kein Rascheln der Blätter ringsum verriet, wo er sein mochte.

»Aja! Ich sollte dich auf einen Spieß stecken und rösten und deine schönen Federn verkaufen.«

Aja kicherte. Machst du nie.

»Irgendwann mache ich es doch, hörst du?« Er kraulte ihren Hals. Nein, die Zeit von derlei Neckereien war vorbei.

Die oben machen Lärm.

Er lauschte, doch Gott oder nicht, sein Gehör war nicht das eines Axots. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis die Toxinacen jemanden herunterschickten, um nach ihm zu sehen. Und diese eigenartige Botschaft? Das Kerbzeichenholz war verloren. Aber was sollte er auch mit solch verleumderischen Worten anfangen? Das Leben im Licht eine Lüge? Ha! Welch ein Unsinn!

Die Toxinacen lagen noch immer auf dem Boden, als er die Plattform betrat. In einem Winkel seines Kopfs hörte er Aja jammern. Er hatte sie zu den Priesterschülern zurückgebracht, denn er kannte sie gut genug, um zu wissen, dass sie die Zeremonie noch einmal stören würde. Die erneute Fesselung indes hatte ihm das Herz schwer gemacht. Aja, bald sind wir wieder beisammen. Hab keine Angst, keine Angst …

Sein Priester erhob sich. »Leg deinen Schurz ab, o mein Herr und Gott«, bat er, und als Royia ihn fallen gelassen hatte: »Und deine Waffe. Du warst der beste Jäger deines Stammes. Aber nun brauchst du sie nicht mehr.«

Royia packte den Menschentöter auf seinem linken Arm, biss die Zähne zusammen und riss ihn mit einem Ruck ab.

Der Toxinac steckte das unterarmlange Insekt in einen Käfig aus Lianengeflecht. Zwei andere kamen mit Schalen und Schwämmen und tupften die Wunde in Royias Ellbogenbeuge ab, wo es sich mit ihm verbunden hatte. Während Xocehe mit gefalteten Händen zusah und der Rest der Priesterschaft nun kniete, wuschen sie ihn und wickelten einen weißen, kostbaren Schurz um seine Hüften, mit aufgesetzten Steinen aus Jade, schwarzglänzendem Lavaglas und Federn. Sie kämmten sein schwarzes Haar und banden es im Nacken mit einer ledernen Schnur zusammen. Flache goldene Reife wurden über seine Oberarme gestreift und gesellten sich zu den Schmuckbändern aus schwarzer Lava und grünblau gesprenkeltem Tecminc-Stein, die er bereits trug – alles nur ein Abglanz der Pracht des Bergpalastes. Bei den Göttern, wie sollte er ihnen sagen, dass jemand gekommen war, um den Gott-Einen zu verleumden? Allein die Vorstellung, jetzt den Mund aufzutun, kam ihm absonderlich vor. Er konnte sich alles vorstellen: dass sie verwirrt waren, weinten, empört schimpften oder sogar lachten. Ja, Xocehe, ihr traute er zu, darüber zu lachen.

Er blickte die von Moos und Flechten überwucherten Wände hinauf. Die Nebelschwaden tanzten in der aufkommenden Brise. Ein Axot jagte hoch oben einen Falken. Hoch oben. Ein Leben im Sonnenglanz.

Nein, es gab nichts zu sagen.

»Du warst tapfer, Royia.« Xocehe kam zu ihm, hob eine schmalgliedrige Hand und strich federleicht über das Feuerzeichen in seinem Gesicht. Ihre Fingerspitzen glitten hinab, über die Narben an den Schultern und den Armen. »Es war schlimm, was ich dir antat, nicht wahr?« Ihr Lächeln war wehmütig.

»Es war schlimm.« Er erwiderte es.

»Sei gewiss, wenn du dort oben bist, weißt du, wofür all die Qualen gut waren. So wie ich es einst erfahren habe.«

Im Ausschnitt ihres steifen Gewandes waren einige Narben erkennbar. Trotz aller Sorgfalt hatte sich einst ein Schnitt auf ihrer Brust entzündet, und sie war ihr abgenommen worden, bei vollem Bewusstsein. Was waren dagegen seine Qualen gewesen? Also hatte sie stets nur unbeeindruckt geplaudert oder gelacht, wenn er ihren Namen verflucht hatte, zwischen zusammengepressten Zähnen ausstoßend, die ein Beißholz hielten. So oft, so oft.

»Ich war dir liebende Mutter und strafender Vater«, sagte sie. Ihre Fingerspitzen waren kühl. So kühl wie stets, wenn sie das Messer geführt hatte. »Gedenke meiner in Ehrfurcht.«

»Das werde ich«, murmelte er.

Dicht trat sie an ihn heran und hob die Lippen an sein Ohr. »Es ist gut«, sagte sie leise. »Jetzt ist alles gut, Royia. Alles ist gut.«

Sie nahm seinen Kopf zwischen die Hände. Er neigte sich, damit sie seine Stirn küssen konnte.

Alle erhoben sich. Xocehe schenkte ihm einen letzten Blick und schritt zur Brücke. Auch die anderen verließen das Felsplateau, nur sein Priester blieb zurück. Es war so weit.

Noch einmal kniete der Priester, um Royias Füße zu küssen. Dann hob er die Hände und versank in Schweigen. Auch eine fingerlange Biene, die vor seinem Gesicht herumschwirrte, hielt ihn nicht von der Anbetung des neuen Gottes ab. Royia lauschte in sich hinein, ob er die Gedanken bereits empfing, doch nichts drang zu ihm.

»Bitte komm mit.« Der Toxinac erhob sich und wandte sich dem Berg zu.

Royia folgte ihm. Das Tor in der Felswand ragte vor ihnen auf und verschluckte sie.

Im Innern des Berges war er nie gewesen, nie hatte man ihm davon erzählt. Dies konnte noch nicht der Jadegang sein; es war eine schmale Höhle, in der es abgestanden roch und Fledermäuse vor den Eindringlingen flatternd aufschreckten. Eine Treppe war in den Fels gehauen. Sie mochte tausend Mal tausend Jahre alt sein, so glatt waren ihre Stufen. Der Toxinac erklomm sie trotz der Dunkelheit mühelos. Bald sah Royia die Hand nicht mehr vor Augen. Er verlor alles Gefühl für Zeit und Weg.

Er wünschte sich, die Zeit für einen Tag anhalten zu können. Noch einmal in Xocehes Hängematte zu liegen, ihren sehnigen geschundenen Körper unter seinem. Noch einmal den Schweiß von ihrer Haut zu lecken. Zu spüren, dass ihre Hände auch streicheln konnten.

Ich habe schon einigen Göttern diesen Trost geschenkt, Royia. Aber keinem so gern wie dir.

Sie fürchtete das Andersartige seines Körpers nicht; sie war ja ebenfalls eine Göttin. Seit er vor einigen Jahren in den Stand der Männer erhoben worden war, hatte er auch bei Mädchen seines Stammes gelegen – einige hatten es gewagt, wenigstens für eine Nacht. Aber jede – jede – hatte ihm am nächsten Morgen mit bleichem Gesicht gesagt, dass sie ihn nicht wiedersehen wollte.

»Weiter kann ich dir nicht vorausgehen, edler Tique«, riss ihn die Stimme des Toxinacen aus seinen Erinnerungen. »Folge weiter dem Gang, er führt dich unmittelbar vor den Thron des Herrn der Götter. Wirf dich vor ihm nieder, wie man es dich gelehrt hat.«

»Was wird er tun?« Allein die Vorstellung, vor Toxina Ica zu treten, den Einen, den Ewiglebenden, den Sonnengott, bereitete Royia Magengrimmen. So hoch wie ein Gott über den Menschen stand, so hoch stand der Gott-Eine über den Göttern.

»Er wird dich in den Kreis der vierzehn Götter aufnehmen – wie er das genau tun wird, weiß ich nicht, Erwählter. Aber sie alle werden bereitstehen, dich als ihren Bruder zu empfangen. Immer, wenn einer aus ihrer Mitte geht, weil seine Zeit gekommen ist, reißt es eine Lücke in ihre Herzen. Du kannst sie nicht heilen. Aber du wirst sie füllen.«

Royias Herz schlug heftig. Dafür war er auserwählt worden. Er hörte mehr, als dass er es sah, wie der Toxinac an ihm vorbei die Treppe hinabging. Seine Schritte verhallten in der Tiefe.

Vorsichtig stieg er weiter hinauf. Nach wenigen Stufen berührte seine ausgestreckte Hand ein Hindernis. Es schien, als endete die Treppe vor einer Wand. Wie konnte das sein? Er tastete den Fels ab – nichts als rauhes Gestein. Geh nicht durch den Jadegang, kam ihm die lächerliche Botschaft in den Sinn. Mit einer ärgerlichen Handbewegung wischte er den leisen Zweifel beiseite. Man hatte ihm nie gesagt, wie es hier aussah, also konnte es sich auch nicht als falsch herausstellen. Aber was sollte er tun? War dies ein letztes Hindernis, das zu überwinden den Beweis liefern sollte, dass er, Royia, wirklich erwählt war?

Noch war er in seine menschliche Gestalt eingeschlossen, und so fühlte er sich auch. Was hatten die anderen Erwählten hier getan? Er strich sich über die fröstelnde Schulter und ertastete einige der Narben, die seinen Körper übersäten. Wenn er die Gabe nutzte, derentwegen er erwählt worden war, könnte er wenigstens sehen, wie diese Wand beschaffen war.

Doch als er die Hand ausstreckte, um sich an einer scharfen Kante die Haut aufzureißen, vernahm er ein Grollen tief aus dem Berg. Es hörte sich an, als wollte sich die Wand öffnen. Ein grüner Lichtstrahl schoss aus einer sich öffnenden Spalte und traf seine Brust. Ein Gang tat sich vor ihm auf.

Er sah goldene Adern, eingeschlossen in schimmerndes Grün. Ein glänzendes Gewölbe, hell wie der Tag, ein Wunder inmitten des Berges.

Geh nicht durch den Jadegang … Das Leben im Licht ist eine Lüge.

»Bei Toxina Icas Leuchten!« Royia schlug eine Faust gegen die Wand. Sein ganzes Leben hatte er in der Erwartung verbracht, diesen Weg zu gehen. Er musste ihn gehen. Er wollte! Wie hatte jemand so dreist sein können, zu glauben, dass ein paar Worte in einem Kerbzeichenholz ihn, einen Erwählten, abhielten? Das war lächerlich. Es war grotesk.

Entschlossen straffte er die Schultern. Er würde gehen. Was auch sonst?

Aber konnte er gehen, ohne Xocehe und die Toxinacen vor jener verleumderischen Stimme zu warnen? Auf dem Berg angekommen, würde er es womöglich nicht mehr können. Götter beeinflussten das Leben der Menschen, doch nie hatte er davon gehört, dass sie zu ihnen gesprochen hätten oder gar jemandem erschienen waren. Sie waren weder allmächtig noch allsehend.

Der Gott-Eine würde wissen, was zu tun war. Allein der Gedanke jedoch, Toxina Ica damit zu belästigen, ließ Royia zutiefst erschaudern. Nein, das erledigte er besser noch in seinem alten Leben.

Die Pracht blendete ihn, wollte ihn heranziehen. Er bot allen Willen auf, um sich umzudrehen und im hinausströmenden Licht die Treppe hinabzueilen. Auf dem Felsplateau erstarrte er, überrascht, dass schon die Nacht hereinbrach. Er hatte tatsächlich eine lange Zeit im Berg verbracht. Die Plattform war verlassen.

Er hastete über die Brücke, kletterte durch die Krone eines großen Anguas und sprang. Seine ausgestreckten Hände berührten den nächsten Baum, in dessen Krone Xocehe wohnte. Er rutschte ein Stück abwärts, aber mühelos fing er sich und rannte den Stamm hinauf. In weiter Ferne ragten die Türme der feindlichen Stadt aus dem Dunst, rotgolden aufleuchtend im schwindenden Sonnenlicht. Lichter blitzten in ihren steinernen Bauwerken auf. Wie friedlich sie scheint … Es würde interessant sein, den Ort der Verderbtheit aus der Höhe des Goldenen Bergpalastes betrachten zu können. Vielleicht sah er sogar das Kalte Land jenseits der fernen Bergketten, die jetzt nichts weiter als ein kaum wahrnehmbares Band am Horizont waren. Weit oben lief er über einen Ast, so dick, dass zwei Männer nötig wären, ihn zu umfassen, und so lang wie zehn von ihnen. An seinem Ende lag Xocehes aus den Luftwurzeln von Riesenorchideen geflochtene Behausung, wie eine riesige Samenkapsel auf einer ausgestreckten Hand. Ihre Öffnungen waren mit Tüchern verhängt, die im Wind raschelten. Der rötliche Abendhimmel schimmerte durch das zarte Gebilde. Kein Schatten verriet Xocehes Anwesenheit.

Sie zu suchen, kostete Zeit, die er nicht besaß. Er musste zum Baum der Toxinacen. Oder sollte er sich irgendeinen Mann suchen und beauftragen, die Botschaft weiterzugeben? Aber bis zu den Baumhütten seines Stamms wäre es ebenfalls ein weiter Weg.

Lass es gut sein, sagte er sich. Die Ordnung der Welt hängt nicht davon ab, ob ich jemandem von meiner Begegnung erzähle.

Er kehrte zum Felsplateau zurück. Noch immer floss das Jadelicht über den Boden, wie lebendige, fingernde Nebelschwaden. Es lockte, wollte ihn an sich ziehen. Sein Herz sehnte sich danach, seiner Bestimmung zu folgen. Er schritt auf den Höhleneingang zu.

Geh nicht durch den Jadegang. Das Leben im Licht ist eine Lüge. Geh nicht … geh nicht … geh nicht.

Die Worte hämmerten im Takt der Schritte in seinem Kopf. Natürlich würde er gehen. Der Gott-Eine war die Sonne, sein Palast strahlend. Leben, Licht, Freude. Freude! Freude!

Aber etwas war falsch. Etwas fehlte. Er blickte zurück.

Aja. Sein Axot hätte bemerkt, dass er noch einmal zurückgekehrt war. Es hätte in seinem Kopf nach ihm gerufen.

Doch Aja schwieg.

Das Seil, mit dem sie gebunden gewesen war, glitt durch Royias Finger. Er rief nach ihr. Nichts. War sie in ihrer Verzweiflung fortgeflogen?

Aja! Aja, wo bist du?

Er blickte hinüber zu den Behausungen der Priesterschüler: Hütten in den Kronen und auf den Ästen, miteinander verbunden durch Schlingen und Planken, durch Treppen und Brücken. Vorsichtig kletterte Royia unter ihren Hütten entlang, suchte ein Lebenszeichen von Aja.

Auch in seinem Dorf fand er sie nicht. Überall in den Bäumen funkelten Lichter, wie drüben in der Stadt; er hörte die Stimmen zankender Jungen, Gespräche und Gelächter einiger Frauen. Nackte Kinder übten sich im Baumlaufen, rannten hinter den buschigen Schwänzen zahmer Grünkopfäffchen her und wurden von Älteren zum Essen gerufen. Eine Frau sang; von irgendwo erklangen Trommeln und Flöten. Jemand leerte einen Eimer Gemüseabfälle aus dem Eingang seiner Hütte, und zwei Stimmen stritten, was man zur Nacht essen wolle.

Er tauchte in den verlassenen Wald ein. Die Geräusche der Menschen wichen dem Lärmen der Insekten und dem Rascheln des sanften Windes in den Bäumen.

Hier hörte er, was ihn leitete: Ajas Herzschlag.

Er hielt auf den Baum der Verehrung zu. Eine Lichtung umgab den riesigen Angua, von dem es hieß, er sei der größte des bekannten Waldes. Vier gewaltige Kronen ragten übereinander in den Himmel. So mächtig war der Baum, dass er rings um sich keinen anderen duldete. Wollte man nicht den Umweg über den Boden nehmen, so war er nur über drei lange Hängebrücken zu erreichen. Man erzählte sich, die Hand des Gott-Einen habe die aus Jade gehauene Statue in die höchste Krone gestellt, sichtbar für alle Lebewesen, selbst die in der Stadt: eine aufrechte Gestalt, ihr Haupt geschmückt mit Edelsteinen und Vogelfedern in allen Farben. Vor der Brust hielt sie mit einer Hand die Sonne, in der anderen einen Speer. Jeden Tag legten ihr die vierzehn Toxinacen Opferspeisen zu Füßen. Und dann sangen sie, während vielerlei Vögel herangeflogen kamen, sich an den Früchten gütlich taten und die besten Stücke hinauftrugen auf den Bergpalast.

Nur einmal als Kind, vor zwölf oder dreizehn Jahren, hatte Royia einen Fuß auf den Baum gesetzt. Xocehe hatte ihm den Jadegott gezeigt. Jetzt ging er zum zweiten Mal über eine der Brücken. Zum zweiten Mal stand er vor der Statue. Er schätzte ihre Höhe auf vier Manneslängen – nicht gar so groß, wie er sie in Erinnerung hatte. Vor ihr ging er in die Knie und berührte mit den Lippen einen ihrer Füße. Ihm wurde schwindlig bei dem Gedanken, dass er jetzt stattdessen vor Toxina Ica selbst knien sollte. Ein säumiger Gott! Wann hat es das je gegeben?

Wie er es in Erinnerung hatte, befand sich zwischen den steinernen Füßen eine Öffnung. Damals war sie ihm unheimlich erschienen. Er ging hinein und stieg eine in den Baum gehauene Wendeltreppe hinab. Kleine Löcher und Spalten in der Rinde ließen das matte Licht der schwindenden Abendsonne herein. Royia lauschte, tastete sich voran und flehte im Stillen, dass seine Angst um Aja unbegründet sein würde. Er hörte Schritte – jemand lief durch die Gänge und Höhlungen in dem gewaltigen Baum. Vielleicht ein Toxinac, vielleicht ein Priesterschüler oder Wächter. Mehrmals musste er innehalten und in sich hineinlauschen, um Ajas Herzschlag nicht zu verlieren. Und um niemandem zu begegnen. Was würden die Toxinacen sagen, wenn sie ihn hier herumschleichen sähen, da er doch längst ganz woanders sein sollte? Den Gedanken an den Jadegang verdrängte er. Nur Ajas stetig langsamer werdendes Pochen zählte.

Noch eine Treppe, noch eine Kammer. Er trat durch einen schmalen Spalt. Dahinter eine weitere Kammer … Er keuchte auf, als er mit dem Kopf gegen etwas prallte. In der Düsternis erkannte er ein rundes Geflecht, das von der Decke baumelte. Aufgeregt flatterte ein großes Insekt darin. Sein Menschentöter.

Royia berührte den Käfig. Einer Eingebung folgend riss er ihn entzwei. Sofort krabbelte der Menschentöter auf seinen Unterarm, drehte sich und bohrte den Schwanz in seine Armbeuge. Ein Tropfen Licht quoll aus der Wunde. Der Käfer umschlang mit allen sechs Beinen seinen Arm und legte die Deckflügel an. Der Kopf ruhte auf dem Handrücken, bereit, den unbewussten Befehlen seines Herrn zu gehorchen.

Aja … hiiier.

»Aja?«

Er kam in eine größere Kammer, wusste nicht mehr, wie er die letzten Schritte zurückgelegt hatte, umschlang den kraftlos am Boden liegenden Körper, strich über ihre zarte Stirnhaut mit dem violetten Fleck, den fedrigen Rückenkamm. Warum, bei den Göttern, war sie so schwach? War sie verletzt? Er tastete nach einer Wunde.

Seine Finger waren klebrig von ihrem Blut. Aja, was ist mit dir geschehen? Wer hat das getan? Warum bist du hier?

Was er hörte, waren verzweifelte Versuche, ihm zu antworten. Es kam kein verständlicher Laut. Nur das Herz schlug noch. Aber das Pochen verlangsamte sich, als habe Aja auf sein Erscheinen gewartet, um endlich sterben zu können.

»Aja.« Schreien wollte er, doch in einem Winkel seines Verstandes erinnerte er sich daran, dass er nicht laut sein durfte. Aja!

Selbst im Sterben vergaß Aja ihre Aufgabe nicht. Suchend tastete ihre Zunge über seinen Arm und legte sich über die Wunde, in der der scharfkantige Hinterleib des Käfers steckte. Ihr heilender Speichel tat wie jeher seine Wirkung, das Blut versiegte, der Schmerz verebbte.

Royia dachte an den Tag zurück, als Xocehe ihm das junge Axot geschenkt hatte, wie jedem Erwählten. Und wie alle vor ihm hatte er seines gezähmt und großgezogen, damit es immer bereit war, die Schnitte, welche die Lehrmeisterin ihm zufügte, abzulecken und zu heilen. Stets hatte man ihm gesagt, dass sein Axot frei sein würde, sobald er ein Gott geworden war. Doch während er sich auf den Weg in ein Leben im Licht gemacht hatte, war ihr Weg der in die Schattenwelt.

Warum?

Aja war still. Vollkommen still.

Er hörte Schritte und handelte unbewusst. Er ließ Aja los und stolperte einen steilen Gang hinauf. Anderthalb Manneslängen höher fand er sich in einer leeren Kammer wieder. Durch handbreite Risse im Holz blickte er hinab auf den Kopf des Toxinacen und seine jadesteingeschmückten Schultern. Sein Toxinac war es, sein Priester, dessen Namen er nicht kannte. Der Mann hielt einen brennenden Harzklumpen hoch. Er streckte die andere Hand nach Aja aus, ließ ihre Kopffedern durch die Finger gleiten und vollführte eine Geste, mit der er zwei Diener anwies, sich an der toten Flugechse zu schaffen zu machen. Still stand er daneben, während sie die schillernden Federn vom Rücken schnitten und die glänzende, rotgefleckte Haut abzogen. Und dies, ohne irgendein Gefühl zu zeigen, weder Ehrfurcht noch Lust am Zerstören. Blutiger Gestank erfüllte den Raum. Royia musste kämpfen, um nicht zu würgen. Dass er weinte, merkte er erst, als seine Hand, mit der er sich durchs Gesicht fuhr, nass war. Er biss zu, um nicht zu brüllen.

Ja, fest. Noch fester. Nur das konnte ihm noch helfen, nicht den Verstand zu verlieren. Aja war ein Teil seines Lebens, die Schmerzen ein anderer. Diese hatte er noch, sie waren verlässlich. Herausbeißen wollte er sich sein Fleisch, den vertrauten Schmerz trinken.

Vor seinen zusammengepressten Augen schimmerte es hell. Schlagartig schwand die Raserei. Er sah hin, sah den goldenen Lichtschimmer, der dort aus seiner Hand floss, wo seine Zähne ein blutiges Mal hinterlassen hatten. Hastig verbarg er die Hand in der Achsel, sich einen Schwachkopf scheltend. Doch niemand unter ihm hatte das Licht bemerkt. Mit einer weiteren Geste wies der Toxinac die Männer an, den Kadaver hinauszubringen. Sie schlangen Seile um die krallenbewehrten Füße und schleiften Aja hinaus.

Royia wartete, bis der Schmerz zu einem lächerlichen Nichts zusammengesunken war. Wo andere Menschen noch lange geklagt hätten, war die Wunde in seinem Fleisch rasch vergessen. Auch das hatte er gelernt.

Er schüttelte die Hand und streckte den Arm. Spannung erfasste den Menschentöter.

Er schnalzte mit der Zunge. Suchend drehte sich der Toxinac und legte den Kopf in den Nacken, hob das brennende Harz – und entdeckte Royia.

In seine Augen sprang Erschrecken. Schuld. Dann Angst.

Der Dorn schnellte aus dem Maul des Menschentöters und bohrte sich in ein Auge des Priesters. Der Schrei blieb dem Mann in der Kehle stecken. Der Harzklumpen fiel zu Boden. Stöhnend sackte der Toxinac nieder. Wie unter Schlägen erbebte er und erschlaffte. Aus seiner Augenhöhle ergoss sich ein wässriger Blutstrom.

2.

Drei große Kupferringe.« Maqo nestelte die Schnur von seinem Gürtel und knotete sie auf. Es hingen tatsächlich nur drei solcher Ringe daran. Glaubte er wirklich, sie ließe sich so leicht täuschen? Naave schüttelte den Kopf.

»Sechs große Ringe, Maqo. Und sag jetzt nicht, du hast nicht mehr dabei.«

Der alte Mann hob die Hände und blickte zu den drei der vierzehn Monde auf, die auch tags nicht vom Himmel verschwanden. »Der Eine möge mir beistehen! Tzozic wird mich verprügeln, wenn ich dir so viel Geld für deine Fische gebe.«

»Er weiß ganz genau, dass er die nur bei mir kriegt. Den hier zum Beispiel.« Naave wies auf den Felsentaucher, der so heftig zwischen den fünf, sechs Flussgründlern umherstob, dass der Ledereimer schwankte. »So einen fetten Fisch hat er für seine Gäste noch nie gebraten. Er wird dich loben und gar nicht fragen, was du dafür ausgegeben hast.«

Maqo schnaubte. »Tu nicht so, als ob du Tzozic nicht kennst. Er wird mir den Hals umdrehen und mich dann ebenfalls auf einen Spieß stecken und übers Feuer hängen!«

»Und du tu nicht so, als würdest du mich nicht kennen.« Naave bückte sich und schob den Eimer an die Kante des Ufers. »Drei Ringe? Lieber lasse ich sie frei.«

»Nein!« Der Alte wedelte mit den Armen. »Drei große Ringe und drei kleine, hörst du?«

»Sechs! Große!«

»Aber, Naave, Mädchen …« Er rang die knochigen Hände. »Wie lange kennst du mich schon? Ich könnte dein Großvater sein. Der Vater deines Großvaters. Hab doch Mitleid mit einem alten Mann. Tzozic lässt mich dafür tagelang auf Knien den Boden schrubben. Das machen meine alten Knochen nicht mehr mit.«

Naave verschränkte die Arme. Schon hatte er sie! Er wusste ganz genau, dass sein Gejammer wirkte – vor allem, weil sie wusste, dass Tzozic tatsächlich so grausam war. Seine Gäste lobten ihn und seine Kochkunst in den höchsten Tönen. Sogar vom andern Ende der Stadt kamen sie, um seine Fische zu verspeisen, die es nur deshalb so reichlich im Fliegenden Axot gab, weil sie, Naave, sich am besten darauf verstand, sie zu fangen. Aber dass er seine Leute schlug und geizig wie ein ausgebleichter Knochen war, ahnten sie nicht. Am liebsten würde Naave dem Fettsack einen Haufen stinkender alter Gräten vor die Haustür kippen.

»Fünf«, seufzte sie.

»Wozu willst du überhaupt so viel Geld? Du brauchst doch hier draußen nur ganz wenig.«

»Fünf große, Maqo, Schluss.«

Plötzlich blitzten seine faltenumrandeten Augen auf. »Ich gebe dir vier und eine außergewöhnliche Neuigkeit. Du bist doch eine neugierige junge Frau. Hm?«

»Ach, Maqo. Deine Neuigkeit kennt vermutlich schon die halbe Stadt.«

»Nein, nein! Was ich gesehen habe, hat noch niemand gesehen. Glaube ich jedenfalls. Es ist wirklich … unglaublich. Entsetzlich. Ganz, ganz furchtbar. Nun?«

Naave stöhnte innerlich. Ihre Dummheit schrie zum Himmel, wenn sie jetzt nickte. Aber sie nickte. Schließlich war sie seit Tagen nicht mehr in der Stadt gewesen, wo die Menschen in den Straßen und Gassen rund um den Tempel tanzten und stritten, lachten und sangen. Wo Männer so taten, als könnten sie Feuer spucken, und Frauen ihre außergewöhnlichen Kleider, Ohrgehänge und Haartürme herzeigten. Wo ständig Musik und Geschrei und Gelächter erschollen. Und wo an jeder Ecke ein Betrunkener und in jeder dunklen Gasse ein Toter lag. Ab und zu packte Naave die Sehnsucht nach dem gefährlichen Trubel – oder nach irgendeiner Neuigkeit.

»Sieh dich vor! Wenn du mir Unsinn erzählst, werfe ich die Fische wirklich in den Fluss.« Und zur Bekräftigung kippte sie den Eimer ein wenig. Nur eine Schrittlänge unter ihr floss der Große Beschützer, der die Stadt vom Großen Wald trennte, dahin.

»Ja, ja.« Besorgt folgte Maqos Blick ihren Bewegungen. »Also. Es war eben erst, genau vor einer Stunde, da sah ich am andern Ufer einen Mann, und der hatte so ein Mal im Gesicht.«

Naave musste den Eimer gut festhalten, denn der Felsentaucher schien zu ahnen, dass seine Freiheit nah war, und warf sich wild hin und her. »Ach ja? Nur reiche Leute, die eine Baumuhr besitzen, wissen, wie lang eine Stunde ist. Und deine alten Augen können wohl kaum ein einzelnes Mal erkannt haben.«

»Ich schwör’s! Ich schwöre es bei den vierzehn Göttern, ich habe es deutlich gesehen, es war groß.« Er legte einen Finger an die rechte Wange, fuhr sich schräg über die Nase und ein Auge bis zur linken Schläfe, wobei er die Finger auffächerte. »So verlief es, und es war rot wie der Hintern eines Brüllaffen. Das Zeichen eines Feuerdämons. Ich habe einen Feuerdämon gesehen. Ist dir klar, was das bedeutet?«

Ja, wahrscheinlich bedeutete es, dass der Alte geträumt hatte. Seit Jahren hatte man keinen Feuerdämon mehr gesichtet. Warum also jetzt? Genauer gesagt seit zehn Jahren, dachte Naave, während sie über den Fluss hinwegblickte, zum anderen Ufer, wo sich wie eine gewaltige grüne Wand der Große Wald erhob, wo das Waldvolk in den riesigen Baumkronen lebte.

Acht Jahre war sie alt gewesen, als ein Feuerdämon das Haus ihrer Mutter in Brand gesetzt hatte und die Mutter in den Flammen umgekommen war.

Ich war dabei. Ich weiß, wie so ein Scheusal aussieht.

»Es bedeutet, dass man sein Haus jetzt gut bewachen muss«, raunte Maqo. »Und dass man sich des alten Befehls des Hohen Priesters erinnern muss. Du kennst doch den Befehl?«

Naave zerrte den Eimer vom Ufer fort. »Man soll einen Feuerdämon, wenn er hier in der Stadt erscheint, einfangen und in den Tempel bringen. So war’s doch, oder?«

Eifrig nickte Maqo. »Genau. Wem das gelingt, den erwartet eine unermessliche Belohnung.«

»Das gelingt niemandem.«

»Was vermutlich der Grund ist, warum die Belohnung so unermesslich ausfällt. Ich werde mich wohl weiterhin mit den Brocken begnügen müssen, die Tzozic mir hinwirft.« Er legte die Schnur mit den drei Ringen auf einen flachen Felsbrocken, holte aus einer Tasche seines Schurzes einen vierten und legte ihn dazu. Dann langte er nach dem Riemen des Eimers, wuchtete ihn auf die Schulter und richtete sich auf. Der Eimer schien größer als sein Rumpf zu sein, und Naave sah ihn schon nach vorne fallen. Doch er hielt sich aufrecht. »Naave, Mädchen. Es ist nicht gut, wenn du auf dem Fluss herumfährst, solange dieser Dämon in der Nähe ist. Warte, bis er gefangen oder wieder fort ist, ja?«

»Ach, Maqo. Was würde Tzozic dazu sagen, wenn ich ein paar Tage nicht mehr auf Fischfang ginge?«

»Oh.« Er verdrehte die Augen. »Du hast recht. Aber, bei der Güte des Einen, pass auf dich auf.«

»Du auch, Alter.«

Seine Züge legten sich in tausend Falten, als er lächelte. Vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzend, machte er sich mit seiner Last auf den Weg. Naave hockte sich auf den Stein und befingerte die dicken Ringe. Maqo hatte ganz recht, sie benötigte hier am äußersten Ende der Stadt wenig zum Leben. Sie wohnte im Graben, dem berüchtigtsten Armenviertel der Stadt, in einer schäbigen Miethütte, und wenn sie des Geschreis und Gestanks überdrüssig war, suchte sie ihre kleine Flussinsel auf, wo sich kaum je ein Mensch hinwagte, weil hier das feindliche Ufer so nah war. Manchmal schlief sie auch im Fliegenden Axot – wenn Tzozic zu betrunken war, ihre Anwesenheit zu bemerken. Dort steckte ihr Machiqa, die stämmige Schankhure, Brot und Gemüse zu. Und wenn nicht, dann gelangte es auf ihren Streifzügen durch die Stadt in ihren Beutel. Ordentliche, ja, sogar schöne Kleidung oder Schmuck – das vermisste Naave manchmal sehr. Aber welchen Sinn hatte es, sich so etwas zu kaufen? Dann bliebe sie immer noch die arme Bogenfischerin, nur dass man sie verspotten würde, weil sie in schöner Kleidung lächerlich aussähe.

Außer für Werkzeug, um gelegentlich einen neuen Bogen zu fertigen und das Kanu oder die Netze zu flicken, gab es nur eines, wofür sie die Ringe benötigte.

Sie knotete den vierten Ring an die Schnur, hängte sie sich um den Hals und lief zu ihrem Kanu. Ordentlich lag es kieloben im Gras. Sie drehte es mit einer Handbewegung, denn das mit Leder bespannte Gefährt war leicht. Es die steile Böschung hinabzulassen, kostete ein wenig mehr Mühe. Naave vertäute es an einer aus dem Erdreich ragenden Wurzel und holte einen Eimer, Köcher und Bogen aus ihrem Versteck. Während der Dämmerung war die beste Zeit, Flussschlangen zu jagen; eine Köstlichkeit, die sie für sich allein haben wollte, denn ihr Magen knurrte bereits. Aber zuvor musste sie die Ringe dem geben, dem sie sie versprochen hatte. Naave hockte sich in ihr Boot und löste das Tau.

Der Große Beschützer griff nach ihr. Er zog sie in eine sanfte Strömung und trug sie auf seinem trüben Wasser dahin. Der Schatten des Urwalds hatte sich über den Fluss geworfen und ließ Naaves Schultern frösteln. Das jenseitige Ufer war so undurchdringlich wie eh und je. Haushohe Farne, wildes Gebüsch und Schlingpflanzen, dick wie der Arm eines kräftigen Mannes, hielten die Stämme der Baumriesen in ihrem Griff. Riesige rote Blüten öffneten sich schnell wie ein Lidschlag und verschlangen unaufmerksame Vögel. Der Rest des Schwarms flog ängstlich schnatternd aus nadelspitzem Blattwerk auf. Während Naave paddelte, beobachtete sie den Wald sorgsam. Das tat sie immer. Dieses Mal jedoch hielt sie auch Ausschau nach einer menschlichen Gestalt.

Maqo hatte geträumt. Dort war niemand. Wie konnten in diesem ewig grünen Zwielicht überhaupt Menschen leben? Aber sie existierten; gelegentlich sah man welche in der Stadt. Sie kamen zum Handeln und zum Stehlen – und zum Morden, behaupteten manche Stimmen. Wie jener Feuerdämon, der Naaves Mutter auf dem Gewissen hatte.

Sie achtete darauf, nicht in eine stärkere Strömung zu geraten, die das Kanu auf die andere Flussseite treiben konnte. Als sie das Inselchen nahe dem diesseitigen Ufer erreichte, atmete sie auf. Das Kanu teilte das Schilf und kam knirschend im Sand zu stehen. Naave sprang heraus, zog es ein Stück hoch und stapfte durch das Schilf.

»Tique«, rief sie leise. »Tique! Ich bin wieder da!«

Schnell klopfte sie Schmutz von ihrem knielangen, fadenscheinigen Kittel und kämmte die langen Haare mit den Fingern. Halbwegs ordentlich trat sie vor das Standbild, das sich auf dem höchsten Punkt der Insel befand. Wieder einmal drohte Unkraut die hüfthohe Statue aus verwittertem Gestein zu überwuchern. Mit dem Fischmesser entfernte Naave das lästige Gewächs, bis der lächelnde Gott wieder zum Vorschein kam. Breitbeinig stand er über einer Quelle.

»Tique, ich bin hier, siehst du mich?« Sie stieg in den Bach, schöpfte Wasser und ließ es über die Gestalt fließen, denn vielleicht hatte er ja Durst. »Ich habe dir wieder eine Opfergabe gebracht.«

Sie löste die Schnur und zog die Ringe herunter. Bisher hatte sie ihren Lieblingsgott um Schutz angefleht. Darum, dass er ihr reiche Fischbeute schenkte und sie davor verschonte, erwischt zu werden, wenn sie sich etwas zu essen stahl. Und dass er ihr irgendwann einen Weg aus diesem Dasein zeigte. Nicht, dass alles schlecht war, o nein. Sie mochte den Fluss; sie liebte das Fischen, und gierig nach Besitztümern war sie auch nicht. Aber den Graben, den hasste sie, und der Gedanke, ihr ganzes Leben müsse so armselig bleiben, ließ sie sich so manche Nacht schlaflos von einer Seite auf die andere wälzen.

»Tique, Gott des zehnten Mondes«, betete sie laut. »Wenn Maqo wirklich einen Feuerdämon gesehen hat, dann lass mich ihn fangen. Lass mich die Belohnung gewinnen.«

Als ob ich einen Feuerdämon fangen könnte, dachte sie. Das ist ja schließlich kein Felsentaucher, nicht wahr? Trotzdem ließ sie die Ringe einen nach dem anderen in den Bach fallen. Das Kupfer versank. Im trüben Wasser verriet schwacher rötlicher Glanz, wo sich die Ringe zu all den anderen gesellt hatten. Zwei Hände voller Ringe könnte Naave wieder herausholen – sie würden genügen, um für ein Jahr dem Graben zu entfliehen.

Sie tat es nie.

Die Belohnung des Hohen Priesters wäre auch die des Gottes. Für ihre Treue. Was es wohl war? Unermesslich viel Geld? Ein Haus am anderen Ende der Stadt, im Sonnenviertel, wo die Reichen wohnten? Eine Viehweide? O ja, eine Weide wäre schön. Mit vielen Ziegen und Almaras. Naave würde wunderbare Almarawolle in den prächtigsten Farben herstellen lassen und verkaufen. Die reichen Leute der Stadt würden duftende Kleider aus ihrer Wolle tragen, Naave in ihre traumhaften Häuser mit den künstlich angelegten Badeteichen einladen, Gebäck, Honig und dicke süßsaure Peccafrüchte reichen, und die stattlichen Söhne der Hausherrinnen würden sich nach ihr umdrehen …

Ja, ja. Geh du erst einmal Fische fangen.

Naave küsste die Zehen des Gottes. Dann holte sie den Bogen aus ihrem Kanu, warf sich den Köcher über die Schulter und schlich ans andere Ende der Schilfinsel. Wenn man den Reden ängstlicher Städter Glauben schenken durfte, war hier eine der gefährlichsten Stellen des Flusses. Denn hier gab es eine natürliche Brücke, einen gewaltigen Baumstamm, der aussah, als läge er seit hundert Jahren quer im Fluss. Schäumend und gischtend brach sich das Wasser an ihm. Die Yioscalo-Familie, die reichste und mächtigste der Stadt, hatte einmal befohlen, ihn durchzusägen und wegschaffen zu lassen. Nach einem halbherzigen Versuch, bei dem der Fuß eines Arbeiters gebrochen war, hatte man es aufgegeben – so wichtig war die Sicherheit der Bewohner des Grabens schließlich nicht.

Die Oberfläche des Baums war glatt wie eingeseifter Stein. Naave sagte sich, dass kein Mensch, der bei Sinnen war, dieses Wagnis tatsächlich eingehen würde.

Hier war das Jagdgebiet der Tepehuano. Diese Schlangenart lauerte unter dem Baumstamm auf Fische. Naave hakte die Zugleine in das Ende des gefiederten Pfeils und legte ihn an. Mit der Pfeilspitze teilte sie behutsam das Schilf. Linker Hand flatterte ein Schilfbrüter auf; aus dem Augenwinkel bemerkte sie ein Nest mit drei Eiern. Sie würden gut zum Fleisch einer Tepehuano passen.

Die Sonne glitzerte auf dem grünglänzenden Stamm. Weiße Gischt spritzte hoch auf; Fische sprangen aus dem Wasser. Es zischte und brodelte vor Naaves Augen und in ihren Ohren. Sie gab sich ganz dem Rauschen hin, all dem Flirren und Flattern. Da, in einer Höhlung im Stamm eine Bewegung. Eine blaugebänderte Tepehuano schob sich ins trübe Wasser. Und was für ein fetter Kerl! Naave spannte den Bogen.

Im gleichen Augenblick entdeckte sie die Gestalt am anderen Ufer.

Unendlich langsam zog Naave den Bogen zurück, legte den Pfeil neben sich und ging in die Hocke.

Sie hoffte, flehte zu Tique, dass der Feuerdämon sie nicht gesehen hatte.

Er hielt den Blick auf den im Wasser liegenden Stamm geheftet. Überlegte er, den Fluss zu überqueren? Deutlich sah Naave das feurige Mal in seinem Gesicht, ganz so, wie Maqo es beschrieben hatte.

Naaves eigenes Brandmal begann zu jucken. Sie hob ihren Kittel und kratzte sich an der Gesäßbacke. Damals, während des Feuers, war sie gestolpert und auf einem silbernen Ring der Mutter gelandet, über den das Feuer bereits hinweggebrandet war. Naave hatte auf dem glühenden Geldstück gehockt und nichts gespürt – zu groß war ihr Entsetzen über den Feuerdämon, der im Haus wütete. Jede Einzelheit wusste sie noch: wie aus seinem Kopf und den Schultern die Flammen geschlagen waren, ohne dass sie ihn verletzt hatten. Wie er gebrüllt, wie seine Augen vor bestialischer Wut gelodert hatten. Er ist fett, hatte sie noch gedacht, verwundert darüber, dass er wie ein Mensch aussah. Von seinem leuchtenden Feuermal abgesehen. Es saß ihm nicht quer im Gesicht, sondern zog sich von seinem Hals steil hinunter bis zum Bauchnabel.

Dann hatte ihre Mutter sie hochgerissen und durchs Fenster geworfen.

Ihren Schrei vergaß sie nie: Lauf, lauf! Naave, lauf! Es war ihr letztes Lebenszeichen gewesen. Naave war gelaufen. Und am nächsten Tag zu einem schwarzverkohlten Haus zurückgekehrt. Ihre Mutter war in den Flusssümpfen begraben worden.

Naave widerstand dem Drang, zum Kanu zu rennen und fortzupaddeln. Dem Dämon in aller Hast den Rücken zuzuwenden, mochte ihren Tod bedeuten. Und – wollte sie ihn nicht fangen? Sie hätte über diesen irrwitzigen Gedanken lachen mögen; stattdessen bebte ihr Körper vor Furcht. Auf den Knien kroch sie zur Statue zurück. Versteckt hinter dem verwitterten Stein, fühlte sie sich sogleich etwas sicherer. Der Gott würde sie schützen. All die Ringe hatte sie ihm ganz gewiss nicht umsonst geopfert.

Langsam hob sie sich auf die Knie und lugte über den Stein. Wo war der Dämon? Bestimmt nicht über den Stamm gelaufen, das vermochte niemand.

Aber es hieß, Feuerdämonen könnten fliegen.

Naave warf den Kopf in den Nacken und suchte den Himmel ab.

Das Schilf knackte, als wanke ein großes Tier hindurch. Er war über den Baum gekommen, und das schnell. Und er hielt auf sie zu! Naave tat, was sie schon tausend Mal in ihrem jungen Leben getan hatte: aufspringen, den Bogen in die linke Hand nehmen, den Pfeil anlegen. Mit zwei Fingern der Linken den Schaft halten; zugleich die Sehne mit zwei Fingern der Rechten ergreifen. Den Oberkörper strecken und die Sehne ans Ohr ziehen.

Die Pfeilspitze zielte zwischen die Augen des Dämons.

Er wirkte überrascht. Naave erkannte ihren Fehler. Nicht ihretwegen war er auf der Insel; er hatte anscheinend die Statue aufsuchen wollen. Sie starrte in ein Gesicht, dessen Züge vor Anstrengung verzerrt waren. Seine Haut war um einiges heller als die der Städter, die sich, von den vornehmen Familien abgesehen, ständig in der Sonne aufhielten. Die langen Haare waren von tiefem Schwarz, nicht braun wie das der Stadtleute. Eng am Hals trug er eine Lederschnur, von der eine weitere hing. Kleine, schwarzglänzende Perlen waren daran aufgereiht. Sie pendelte hin und her, während er sich näherte. Der Schurz, der um seine Hüften lag, war aus einem feinen Gewebe, nicht aus Bast, wie es bei den Waldmenschen üblich war. Grüne und blaue Federn und schwarze Lavasteinchen waren an den Saum genäht. Seine Oberarme schmückten breite Bänder aus Lava und Tecminc, dazu goldene Reife. Gold! Unfassbar! Es zu tragen, war den Priestern und den Statuen der Götter im Tempel vorbehalten.

Und auf seinem rechten Unterarm hockte … was? Naave glaubte ihren Augen nicht zu trauen. Ein riesiges Insekt. Es ähnelte mit seinem langgliedrigen Unterleib einer Libelle, besaß aber die harten Flügel eines Käfers.

»Bleib …«, Naave musste sich räuspern, so sehr schnürte die Furcht ihre Kehle zu. Ihre Armmuskeln zitterten. »Bleib mir vom Leib, sonst …«

Er stürmte auf sie zu. Einen Herzschlag später fand sie sich rücklings auf dem Boden wieder. Ihr blieb keine Zeit für einen Schrei. Die hakenartigen Mandibeln des Insekts drückten gegen ihre Wange. Über das Tier hinweg blickte sie in die Augen des Dämons.

Nicht Mordlust stand darin. Nicht Wahnsinn, wie bei jenem, der ihr Haus angezündet hatte. Eher verzweifelter Zorn. In der rotbraunen Iris tanzten helle Punkte.

Wie Glut in der Asche, dachte sie.

»Töte mich nicht«, flüsterte Naave. Er hockte auf ihr. In der Hand hielt sie noch den Bogen; sie könnte damit auf ihn einschlagen. Was wahrscheinlich sinnlos war. Außerdem fühlten sich ihre Finger kraftlos an. Der Gedanke, er könne jetzt in Flammen aufgehen, ließ ihren ganzen Körper in kalten Schweiß ausbrechen.

»Nein.«

Seine Antwort überraschte sie. Dass er überhaupt geantwortet hatte. Sie versuchte den Kopf zu heben, und er wich zurück, löste den Druck der Insektenkiefer. Naave schob sich auf den Ellbogen von ihm fort und rollte sich auf die Seite, die Hände ins Gras gestemmt. Nach wie vor hielt er die Faust drohend erhoben. Was war das für ein Käfer, der sich an seinen Arm klammerte? Flach war er, mit metallisch schillernden, straff angelegten Flügeln. Ein langer, dünner Hinterleib schaute heraus, umwand den Arm und schien in der Armbeuge zu verschwinden. Es musste eine Waffe sein. Eine scheußliche, lebende Waffe.

»Aber versuch nicht zu fliehen«, sagte er. Auch aus seiner heiseren Stimme sprach Erschöpfung. Er schleuderte ihren Pfeil und den Bogen hinter sich ins Schilf, beugte sich vor und zerrte das Fischmesser aus ihrem Gürtel, um auch dieses fortzuwerfen. »Deinen Köcher.«

Naave schüttelte den Kopf.

»Den Köcher!«

Sie ließ den Riemen von der Schulter gleiten. Der Köcher flog ihren Waffen hinterher. Schlimmer noch, sie hörte einige Pfeile ins Wasser klatschen. Alle vierzehn Götter sollten diesen Kerl verfluchen! Es würde Wochen dauern, den Pfeilvorrat aufzufüllen. Sofern sie jemals wieder in die glückliche Lage kommen sollte, sich um ihre Angelegenheiten zu kümmern.

Die Stimme ihrer Mutter hallte in ihrem Kopf: Lauf, lauf!

Naave sprang auf die Füße und rannte in Richtung ihres Kanus.

Sie kam nur ein paar Schritte weit. Diesmal landete sie auf dem Bauch. Der Dämon hockte auf ihr, packte ihre Haare und drehte sie herum.

»Halt endlich still!«

Naave wollte ihn anschreien. Er verschloss mit einer kräftigen Hand ihren Mund.

»Stadtfrau … Ich will nur eines von dir, und das ist harmlos. Danach bin ich wieder fort.« Er wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn, während er sie mit der anderen Hand niederhielt. »Wirst du nun ruhig bleiben?«

Langsam nickte Naave.

»Gut.« Er stieg von ihr herunter. Seine Hand blieb ausgestreckt, die Finger gespreizt, als wolle er ein verschrecktes Tier beruhigen. Dann wandte er sich um und ging in die Knie. »In meinem Rücken steckt ein Dorn. Du musst ihn herausziehen.«

Er neigte den Kopf. Da er der Statue zugewandt war, wirkte er fast wie einer, der zum Beten gekommen war. Naave fand es geradezu empörend, dass er sich so sicher fühlte. Als sei sie ohne ihren Bogen ein hilfloses Mädchen. Aber sie war schließlich im Graben aufgewachsen. Kein Bewohner des Grabens war hilflos.

Sie fand einen Stein. Ihre Faust schloss sich darum. Vorsichtig näherte sie sich dem Dämon. Er griff sich in den Nacken und zog den zerzausten Haarstrang über die Schulter nach vorn. Naave wollte den Stein heben. Doch was, wenn er dies spürte?

Oder lag ihr Zögern daran, dass er wie ein Mensch aussah? Wäre nicht dieses Mal, das sein Gesicht entstellte, wirkte er sogar wie ein sehr ansehnlicher Mensch. Den Stein auf seinen Kopf zu schlagen, wäre nicht so, als tötete man einen Fisch.