12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Foxcraft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

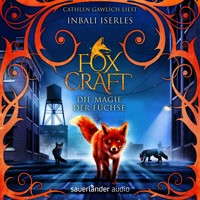

Tauche ein in ›Foxcraft‹, den magischen Kosmos der Füchse!Die Füchse in den Wäldern sind furchtlos und frei, und sie beherrschen uralte Zauber. Doch ihre Welt ist in Gefahr: Der dämonische Weiße Fuchs hat sich erhoben. Auf der Suche nach ihrem Bruder begibt sich die junge Füchsin Isla mitten hinein in die gefahrvollen Wildlande. Mit eigenen Augen sieht sie, welche Verwüstung der böse Herrscher zurücklässt. Ob auch ihr Bruder in seiner Gewalt ist? Und was hat es mit den Ältesten auf sich, den sieben weisen Füchsen, die – so sagt man – dem Weißen Fuchs als Einzige Einhalt gebieten können?Der zweite Band der großen Tierfantasy-Saga aus der Feder von Inbali Iserles, einer Autorin des Erin-Hunter-Teams

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 314

Ähnliche

Inbali Iserles

Foxcraft

Das Geheimnis der Ältesten

Aus dem Englischen von Katharina Orgaß

Mit Vignetten der Autorin

FISCHER E-Books

Band 2

Inhalt

Für meine Eltern

Dganit und Arieh Iserles –

die weisesten Ältesten in allen Landen

in Dankbarkeit

1. Kapitel

Als ich den Schrei hörte, blieb ich nicht stehen, lief nicht langsamer und drehte mich auch nicht um. Die Wildlande waren Tag und Nacht voller Geräusche: die Rufe der Vögel, die Laute von Vierbeinern, das Summen von Insekten und das Rascheln der Grashalme erfüllten die Luft.

Ich hatte gerade den Waldrand erreicht, wo die hohen Bäume in dichtes Farnkraut übergingen, und vor mir erstreckten sich baumlose Felder, die keinerlei Schutz vor feindseligen Blicken boten. In der Ferne waren Täler zu erkennen, Hügel zeichneten sich vor dem Himmel ab, an dem eine matte Sonne hing.

Mein Ziel war das Gebirge mit seinen felsigen Ausläufern. Dort war ich geschützter, und wenn ich von hoch oben über die Wildlande hinwegblicken konnte, würde mir mein Instinkt hoffentlich sagen, wo ich hinmusste.

Ich lief schneller.

Doch der Schrei hatte sich in meine Gedanken gebohrt. Mein Nackenfell sträubte sich, mein Atem ging stoßweise. Als ein dicker Regentropfen auf meine Nase platschte, zuckte ich heftig zusammen. Der Schrei war der Hilferuf eines Fuchses gewesen.

Ich schlängelte mich weiter durchs dichte Farnkraut. Das hat nichts mit mir zu tun, ermahnte ich mich.

Seit ich das Große Knurren verlassen hatte, hatte ich mich im Schutz der Bäume gehalten und einen großen Bogen um alle anderen Lebewesen gemacht, auch um meine Artgenossen. Dabei hatte ich mich noch vor kurzem danach gesehnt, wieder unter meinesgleichen zu sein, auch, weil ich auf Auskünfte über meine verschwundene Familie gehofft hatte. Inzwischen jedoch hatte ich erfahren, dass alle außer meinem Bruder tot waren, und Pirie war in den endlosen grünen Weiten der Wildlande verschollen.

Ich würde Pa, Ma und Großma nie mehr wiedersehen. Während meine Erinnerungen an sie verblassten, schlug in meiner Brust ein schwarzer Knoten Wurzeln.

Gegen meinen Willen musste ich an Siffrin denken, den gutaussehenden jungen Fuchsrüden, den ich im Großen Knurren kennengelernt hatte. Er hatte mich vor den Auftragsmördern des Magiers beschützt – den Gebrochenen mit den blutunterlaufenen Augen –, hatte mir gezeigt, wie man jagte und wo man sich am besten vor den Pelzlosen versteckte.

Ich hatte geglaubt, er sei mein Freund.

Trau niemandem, der nicht zur Familie gehört. Ein Fuchs hat keine Freunde.

Ich hätte auf Großmas Rat hören sollen, denn Siffrin hatte mich hintergangen. Obwohl er mit eigenen Augen mit angesehen hatte, wie die Meute des Magiers meine Verwandten umbrachte, hatte er mich in dem Glauben gelassen, sie seien noch am Leben. Außerdem hatte er mir verheimlicht, dass er das Erkennungszeichen der Gebrochenen – die rosenförmige Narbe – auf dem Vorderlauf trug.

Er hatte mich von Anfang an belogen und betrogen.

Ich legte den Kopf in den Nacken. Der Himmel hatte sich verdunkelt, dem ersten Regentropfen folgten weitere. Sie klatschten auf die Farnwedel, prallten davon ab und zerplatzten auf der Erde. Ich drehte lauschend die Ohren hin und her. Es war ganz still geworden. Man hörte nur die Blätter im Wind rauschen und den Regen herabprasseln. Dann stieß der fremde Fuchs abermals einen lauten Schrei aus, der in flehendes Kläffen überging: »Hilfe! Hilfe! Ich stecke fest!« Sein Winseln klang so kläglich wie das eines Welpen, aber er musste schon ausgewachsen sein.

Ich konnte nicht länger weghören. Wo kamen die Laute her? Es hörte sich an, als drängen sie von unten zu mir herauf, als kröchen sie aus dem Bauch der Erde empor. In dem Efeudickicht weiter vorn plätscherte es. Floss dort ein Bach? Saß der fremde Fuchs dort fest? Was war ihm zugestoßen?

Mit wachsam gespitzten Ohren bahnte ich mir einen Weg durch den Farn. Am Himmel kreisten zwei Raben mit schwarz schimmerndem Gefieder. Der eine riss den Schnabel auf und stieß ein lautes Kraah! Kraah! aus. Das Plätschern wurde lauter. Plötzlich bekam ich einen Riesenschreck. Das Efeudickicht fiel jäh zu einer Schlucht hin ab, in der ein reißender Fluss über felsigen Grund schoss.

»Hilfe! Hier bin ich!« Ich entdeckte auf dem Boden der Schlucht einen grauen Fuchs. Er versuchte verzweifelt, seinen Hinterlauf zu befreien, der offenbar irgendwo eingeklemmt war. »Ich wurde von Hunden verfolgt«, rief er zu mir hoch. »Dabei habe ich den Fluss nicht rechtzeitig gesehen und bin hineingefallen.« Er bäumte sich auf, landete aber wieder im rötlich trüben Wasser, das ihm bis zu den Flanken reichte. »Und jetzt steckt meine Pfote fest!«

Es regnete immer heftiger. Breite Rinnsale strömten die Uferböschung hinab und ließen den Fluss anschwellen.

»Das Wasser steigt und steigt!«, keuchte der Graue. »Wenn es so weiterregnet …« Er spuckte kräftig aus. Als ich den Blick über die Uferböschung gleiten ließ, zuckte meine Schwanzspitze nervös. Hoch über dem Kopf des grauen Fuchses waren dunkle Ränder zu erkennen, die von früheren Hochwassern stammten. Ja, dieser Fluss konnte noch deutlich höher ansteigen.

Trau niemandem, der nicht zur Familie gehört …

Das spröde Fell an meinem Schwanz sträubte sich. Der fremde Fuchs ging mich nichts an, seine Notlage war nicht mein Problem. Ich musste meinen Bruder suchen und durfte mich unterwegs nicht in Gefahr bringen.

Doch meine Pfoten waren wie am Boden angewachsen.

Ich konnte ihn nicht einfach ertrinken lassen.

Ich musterte das gegenüberliegende Ufer, dessen oberer Rand dicht bewachsen war. »Wo sind die Hunde denn hin, die dich verfolgt haben?«, fragte ich und witterte mit hochgezogenen Lefzen, roch aber nur feuchte Rinde und Erde. Der Himmel schien hinter dem kalten, durchsichtigen Regen zu flimmern.

»Als sie gesehen haben, dass ich ins Wasser gefallen bin, haben sie gebellt und sind weggerannt. Wahrscheinlich …« Der Graue spähte mit angelegten Ohren zu mir hoch und setzte hinzu: »Aber du bist ja noch ein Welpe.« Sein enttäuschter Unterton entging mir nicht.

Ich schob mich bäuchlings weiter vor. »Na und? Ich bin nicht so unerfahren, wie du vielleicht denkst!«

Seit ich meinen elterlichen Bau verlassen hatte, hatte ich eine Menge dazugelernt. Inzwischen konnte ich mich verflimmern, um Verfolgern zu entgehen, und karakken, um meine Beute in die Irre zu führen. Beim Mäusefang hatte ich eine Geschicklichkeit entwickelt, die ich mir nie zugetraut hätte, und konnte mich selbst ernähren. Alle diese Fertigkeiten hatte mich Siffrin gelehrt, doch das spielte jetzt keine Rolle mehr. Ich kam bestens ohne ihn zurecht.

Der Regen hatte einen Schleier über den Tag gelegt, und das Sonnenlicht wurde fast übergangslos von Dunkelheit verschluckt, ohne dass es zwischendurch richtig gedämmert hatte. Mein Fell war inzwischen klatschnass, und dem fremden Fuchs reichte das Wasser bereits bis an die Schultern und kräuselte sich um seine Kehle.

Er warf den Kopf zurück und stieß abermals einen gellenden Hilferuf aus, als wäre ich gar nicht da.

Ich streckte tastend die Pfote über den Rand der Uferböschung. »Soll ich dir nun helfen oder nicht?«

Er spähte mit zusammengekniffenen Augen zu mir hoch. »Gern … falls du irgendetwas tun kannst. Ich will nämlich nicht hier unten sterben. Meine Familie …«

Meine Schnurrhaare kribbelten. Vorsichtig ließ ich mich den glitschigen Abhang hinabgleiten. Dicke Matschklumpen hefteten sich an meine Pfotenballen, und ich musste ständig blinzeln, weil mir der Regen in die Augen lief. Die Uferböschung war sehr steil. Wie sollte ich sie nachher wieder hochkommen? Aber für solche Bedenken war es jetzt zu spät.

Unter mir strudelte und schäumte der Fluss. Wenn es drauf ankam, konnten alle Füchse schwimmen. Das wusste ich von Pa, der in den Wildlanden aufgewachsen war und als Welpe gern mal ein kühles Bad genommen hatte. »An heißen Tagen gibt es nichts Besseres«, pflegte er zu sagen. Trotzdem behagte mir die Vorstellung, ins Wasser zu springen, ganz und gar nicht. Zum Glück konnte der Graue noch darin stehen, auch wenn er schon die Schnauze recken musste, um Luft zu bekommen.

»Ich ertrinke!«, winselte er, als ich das letzte Stück Abhang hinunterschlitterte.

»Bleib, wo du bist.« Das war natürlich eine alberne Anweisung. Mit zusammengebissenen Zähnen machte ich einen Satz, landete aufklatschend in den eisigen Fluten und ging erst einmal unter. Panik packte mich, und ich sah nur noch Blasen, doch dann schnellte ich wieder an die Oberfläche. Die Strömung riss mich von dem fremden Fuchs weg, aber ich strampelte wild dagegen an und stellte fest, dass Pa recht hatte – ich konnte tatsächlich schwimmen.

Ich warf mich so entschlossen vorwärts, dass ich gegen den Fuchs prallte, doch obwohl ich die Schwimmbewegungen instinktiv beherrschte, drohte ich immer wieder unterzugehen. Als sich der Graue zu mir umdrehte, flackerte Todesangst in seinen schwarzen Augen.

»Mach schnell!«, winselte er und schnappte abermals nach Luft.

Ich wollte nach seinem Hinterlauf tauchen, doch die Strömung schwemmte mich weg. Daraufhin holte ich tief Luft und unternahm einen zweiten Versuch. Diesmal durchstieß meine Schnauze die Oberfläche, und ich strampelte gegen den Sog des Wassers an. Zum Glück hatte ich beim Verflimmern gelernt, lange die Luft anzuhalten.

Weil das Wasser so trüb war, konnte ich kaum etwas erkennen, doch als ich alle meine Sinne schärfte, erahnte ich vor mir die Hinterläufe des Grauen. Eine Pfote hatte sich zwischen ein paar Steinbrocken verklemmt. Ich packte den größten Stein mit den Zähnen und zog daran, doch er rührte sich nicht. Als ich ihn losließ, wurde ich wieder von der Strömung erfasst. Zudem trat der Graue in Panik um sich, und ich musste seinen Pfoten ausweichen. Meine Brust drohte zu bersten, doch ich versuchte es noch ein letztes Mal. Ich blendete alles andere aus und konzentrierte mich auf den Stein.

Beweg dich!, beschwor ich ihn stumm.

Ein schwaches Leuchten erhellte die reißende Flut, und der Graue hielt still, so dass ich besser an den Stein herankam. Der Drang zu atmen war unerträglich, doch ich nahm den Stein wieder ins Maul, bot noch einmal alle Kraft auf, und diesmal wackelte er. Dann glitt er mir aus den Zähnen, und mein Kopf schnellte aus dem Wasser. Mit einem Riesensatz rettete ich mich ans Ufer und rang keuchend nach Luft.

Der Himmel war mit schwarzen Regenwolken verhangen. Der Fluss schoss über die Felsen und schwoll immer weiter an.

Der Graue war nirgends zu sehen.

War er unter Wasser geraten und ertrunken? Ich legte die Ohren an. Die beiden Füchse in den Käfigen der Fänger fielen mir ein, die ich bei meiner Flucht zurückgelassen hatte.

Mit schlitternden Pfoten kletterte ich die Uferböschung hoch und hievte mich keuchend über den Rand. Dann brach ich unter einem stachligen Busch zusammen. Obwohl ich vom Regen und vom eisigen Flusswasser völlig durchweicht war, strömte das Blut heiß durch meine Adern.

Ich dachte an Pirie, mit seinen hellen Augen, dem gescheckten Fell und dem fröhlich peitschenden Schwanz. Ich hätte ihn gern vor mir gesehen wie bei unserem letzten Zusammensein, als wir im hohen Gras vor unserem Bau Käfer gejagt hatten, doch das Bild, das vor meinem inneren Auge erschien, war ein anderes.

Pirie war ganz in meiner Nähe, wurde aber von dichtem Nebel eingehüllt. Als sich meine Gedanken mit seinen verbanden, erkannte ich undeutlich fremde, bedrohliche Geschöpfe. Eines kam auf mich zu und bleckte weiß aufblitzende Zähne.

Dann vernahm ich ganz leise Piries flehende Stimme: Ich bin in Bedrängnis, Isla! Hier ist alles voller Schatten und Bäume, die mich mit ihren Ästen packen wollen wie mit Klauen.

»Ich komme zu dir, Pirie! Ich finde dich, versprochen!«

Ein sanfter Stups ließ mich aufschrecken. Der Regen prasselte immer noch auf den Busch, unter dem ich kauerte, aber davor stand ein Fuchs mit schlammverklebtem Fell. Mir stockte der Atem.

»Bist du das, Pirie?«, fragte ich ungläubig blinzelnd.

Doch es war nicht die Stimme meines Bruders, die mir antwortete. »Nein, ich heiße Haiki. Du hast mir gerade das Leben gerettet.«

Einen Augenblick lang verstand ich gar nichts mehr.

»Keine Ahnung, wie du es geschafft hast, den schweren Stein wegzuziehen!«, fuhr er fort und sah mich mit schief gelegtem Kopf bewundernd an. »Wie heißt du denn, Kleine?«

Er war also doch nicht ertrunken! »Ich bin Isla.«

Er betrachtete mich forschend, schüttelte sich dann kräftig und warf verstohlen einen Blick über die Schulter. »Die Hunde …«, sagte er mit gedämpfter Stimme, » … die Hunde, die mich vorhin verfolgt haben … Ich glaube, sie sind doch nicht weggerannt.«

Mein Schwanzfell sträubte sich. »Wo sind sie?«, zischelte ich.

Ein Stück weiter weg knackte ein Zweig.

Diesmal war es kein Fuchs, der auf meine Frage antwortete.

»Wir sind hier«, knurrte es aus dem Farnkraut. »Wir haben auf euch gewartet.«

2. Kapitel

Sie waren zu zweit. Ein Rüde mit dunkelbraunem Fell und eine schwarz- und hellbraungefleckte Hündin mit kleinen Schlappohren. Sie hatten schmale Schnauzen und spitze Reißzähne, waren so mager, dass sich die Rippen unter dem kurzen Fell abzeichneten, und viel größer als Haiki und ich. Die Hunde im Großen Knurren jagten unsereinen entweder zum eigenen Vergnügen oder wurden von ihren Herren auf uns gehetzt, doch diese beiden sahen ungepflegter aus als die Stadthunde. Außerdem waren sie offenbar allein unterwegs, denn es waren keine Pelzlosen zu sehen.

Und ihre Augen blickten hungrig.

Würde ein ausgehungerter Hund einen Fuchs fressen? Ich erschauerte unwillkürlich, und mein Blick huschte suchend über das Farndickicht. Es bot viele Verstecke, aber nur, wenn es uns gelang zu fliehen – und die Hunde hatten viel längere Beine als wir und würden uns rasch einholen.

Haiki schob sich unauffällig näher an mich heran, wobei er den Größeren der beiden nicht aus den Augen ließ. »Ihr beide seht … richtig nett aus«, sagte er munter.

Das Gegenteil war der Fall. Sie glotzten ihn nur stumm an.

Haiki ließ sich nicht beirren. »Wir suchen keinen Ärger. Wir wollten nicht in euer Revier eindringen.«

Der Größere kam näher. »Seid ihr aber!«, knurrte er. »Wir sind ja nicht blöd. Wir wissen genau, was ihr vorhabt. Kaninchen jagen – was sonst?«

»Die Kaninchen hier gehören uns!«, setzte die Gefleckte hinzu.

Ich öffnete das Maul und wollte widersprechen. Unterwegs hatte ich zwar von weitem ein paar Kaninchen gesehen, aber nicht versucht, eines zu fangen. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich das anstellen sollte.

»Ja, das sind unsere Kaninchen!«, bekräftigte der Größere, senkte den Kopf, sträubte das Fell und stieß ein kehliges Grollen aus. Ich schluckte meinen Protest herunter. Mir fiel auch gar nichts ein, was ich hätte sagen können.

Haiki dagegen ließ sich nicht einschüchtern. »Wir haben bloß geübt«, erwiderte er rasch. »Ich habe der Kleinen Jagdunterricht erteilt, aber wir hätten selbstverständlich niemals eins von euren Kaninchen erbeutet!« Er sah kurz zu mir hinüber, wandte sich aber gleich wieder den Hunden zu. »Allerdings haben sich die Kaninchen derart seltsam benommen, dass wir nicht anders konnten, als ihnen zuzuschauen.«

Der Größere runzelte die Schnauze. »Wieso seltsam?«

Haiki riss ungläubig die Augen auf. »Habt ihr das etwa nicht mitbekommen? Die Kaninchen sind scharenweise davongehoppelt, alle in dieselbe Richtung. Ich glaube, sie wollten dorthin.« Er deutete mit der Schnauze auf die Gebirgsausläufer.

»Was meinst du mit alle?«, knurrte die Gefleckte argwöhnisch.

Ich war starr vor Angst. Worauf wollte Haiki hinaus?

Doch er kümmerte sich nicht um die Drohgebärden der Hunde, sondern erwiderte ganz ernst: »Es sah wie eine riesige Großfamilie aus, jedenfalls waren es unglaublich viele. Ausgewachsene Elterntiere mit ihren Jungen. Als wollten sie auswandern. Da hinten war’s!« Er schaute zu den Feldern hinüber.

»Die Kaninchen wandern doch nicht einfach so aus!«, blaffte die Gefleckte. »Was habt ihr ihnen getan?« Sie kam jetzt ebenfalls näher, bis sie neben ihrem Gefährten stand. Mein Herz klopfte wie rasend. Wenn ich mich verflimmerte, konnte ich ihnen vielleicht entkommen, aber wirkte der Trick auch, wenn der Feind schon so nah war? Und was sollte dann aus Haiki werden? Ich hatte ihn aus dem Fluss gerettet – da konnte ich ihn jetzt wohl kaum den Hunden überlassen. Im Großen Knurren hatte Siffrin uns einmal beide zusammen verflimmert, doch so etwas traute ich mir nicht zu. Ich gestand es mir nur ungern ein, aber in den Fuchskünsten war mir Siffrin überlegen.

Weit überlegen.

Doch Haiki verfolgte offenbar eigene Absichten. »Wir haben euren Kaninchen überhaupt nichts getan, wir haben sie lediglich beobachtet. Geht doch selber nachsehen! Bestimmt hoppeln sie immer noch über die Felder. Dort gibt es keine Bäume und keine anderen Verstecke – leichte Beute für zwei flinke Burschen wie euch.« Er leckte sich vielsagend die Schnauze.

Der Größere drehte sich um, doch das Farnkrautdickicht versperrte ihm die Sicht.

»So ein Blödsinn!«, knurrte die Gefleckte. »Kaninchen werden nicht gern nass. Wieso sollten sie gerade jetzt ihren Bau verlassen?«

»Weil es jetzt dunkel ist, natürlich!«, erwiderte Haiki prompt. »Wenn sie tagsüber durch offenes Gelände hoppeln, sind sie für jeden sichtbar – für euch, für Füchse, für Raben, die sich die Jungen schnappen. Das wäre viel zu gefährlich.«

Der Größere leckte sich hungrig die Lefzen und spähte mit hängender Zunge zu den Feldern hinüber, die Gefleckte jedoch war noch nicht überzeugt. »Blödsinn!«, wiederholte sie. »Und warum sollten die Kaninchen überhaupt auswandern wollen, hä?«

Der Größere runzelte die Stirn, sein Blick wurde kalt. Er drehte sich wieder zu Haiki um. »Ja, warum?«

Haikis Augen funkelten. »Warum?« Er machte eine kurze Pause, und meine Beine zitterten schon angstvoll, aber dann antwortete er: »Natürlich, weil zwei solche furchteinflößenden Prachtexemplare wie ihr Herrscher über dieses Revier sind! Wenn ihr Kaninchen wärt, würdet ihr auch die Dunkelheit abwarten, um euch in die schützenden Berge zu flüchten.«

Das war purer Unsinn. Kaninchen lebten nicht im Gebirge, das wusste ja sogar ich, obwohl ich im Großen Knurren aufgewachsen war. Der Graue legte es offenbar darauf an, den Hunden zu schmeicheln, und überraschenderweise schien das zu klappen.

Sie wechselten einen Blick, dann liefen sie halbherzig ein Stück in Richtung der Felder.

»Beeilt euch lieber, sonst sind sie weg«, setzte Haiki noch eins drauf. »Stellt euch doch mal dieses Festmahl vor! Die Kleinen sollen ja besonders zart und saftig sein …«

Der Größere der beiden zwängte sich bereits durchs Gestrüpp, wobei er voller Vorfreude mit dem dünnen Schwanz wedelte. Die Gefleckte folgte ihm ein Stück, blieb dann aber unvermittelt stehen und drehte sich nach uns um. »Rührt euch nicht von der Stelle, ihr zwei! Wenn ihr die Wahrheit gesagt habt, haben wir vielleicht Mitleid und lassen euch laufen. Wenn nicht …« Sie zog die Lefzen hoch und fletschte drohend die Zähne.

»Selbstverständlich sage ich die Wahrheit«, gab Haiki ungerührt zurück. »Ich habe es schließlich mit eigenen Augen gesehen. Glaubt mir, ihr werdet nicht enttäuscht sein.«

Darauf verschwanden beide Hunde im Farnkrautdickicht. Haiki und ich blieben noch einen Augenblick lang reglos Seite an Seite stehen.

»Hier entlang!«, raunte Haiki dann, und wir flitzten los, schlugen Haken um Baumwurzeln und Büsche und rannten in weitem Bogen um die Schlucht herum auf das Gebirge zu. Wir liefen geduckt, unsere buschigen Schwänze fegten über die Erde. Es regnete immer noch, wenn auch schwächer, aber ich war froh darüber, denn der Regen würde unseren Geruch fortwaschen.

Trotz allem, was ich im Großen Knurren gelernt hatte, konnte ich nicht so schnell laufen wie ein ausgewachsener Fuchs und hatte Mühe, mit Haiki Schritt zu halten. Als sich das Unterholz lichtete und der Boden steinig wurde, blieb er stehen und wartete auf mich. Schwer atmend hielt ich neben ihm an.

»Da hinten sind sie«, sagte er leise.

Ich drehte mich mit gespitzten Ohren um und ließ den Blick über den dunklen Horizont gleiten, vor dem sich zwei Umrisse abzeichneten. Sie hetzten in großen Sprüngen kreuz und quer über die Felder, und ihr zorniges Gebell drang bis zu uns herüber.

»Wenn ich diese unverschämten Füchse erwische, mach ich sie kalt!«, kläffte der Rüde.

Aber wir waren schon zu weit weg.

Das Große Knurren wurde nachts bis in den letzten Winkel vom gelben Schein der Leuchtkugeln erhellt, doch hier in den Wildlanden war die Nacht so schwarz wie die Ohrspitzen eines Fuchses. Im Schutz der Dunkelheit huschten wir über das Geröll am Fuß des Gebirges und dann im Zickzack bergauf. Jetzt konnten uns die Hunde nicht mehr aufspüren.

Die Bergflanken waren von tiefen Spalten durchzogen. Haiki lief erst langsamer, dann ließ er sich keuchend zu Boden sinken. Als er wieder zu Atem gekommen war, machte er sich daran, seine Vorderläufe mit den Zähnen vom Flussschlamm zu säubern. Ich setzte mich ein Stück weiter weg auf die Hinterläufe. Auch sein Schwanz war schmutzig, aber das schien ihn nicht weiter zu stören. Er war offenbar nicht so pingelig wie Siffrin.

Schließlich hielt er inne. »Du hast mir vorhin das Leben gerettet, Isla. Dafür möchte ich dir danken!« Er legte wieder den Kopf schief und setzte hinzu: »Ich begreife immer noch nicht, wie du es geschafft hast, den schweren Stein wegzuziehen. Du musst unglaublich stark sein!«

»Und du hast die Hunde überlistet – damit sind wir quitt.« Haiki hatte nicht die Flucht gewählt und auch keine Fuchsmagie angewendet, sondern sich auf die Kraft des Wortes verlassen. Diese Methode war mir neu.

Ein letztes wütendes Kläffen wehte zu uns herüber.

»Die Hunde haben behauptet, sie hätten uns beide beim Jagen beobachtet, aber ich war gar nicht auf den Feldern.« Ich warf einen Blick über die Schulter. »Ist hier denn noch ein anderer Fuchs?«

»Ich habe keinen gesehen, aber Hunde sind auch nicht besonders helle.«

»Das mit den Kaninchen hast du dir nur ausgedacht, oder?«

Er schnaubte belustigt. »Dass sie bei Regen ihren Bau verlassen? Klar! Kaninchen sind zimperlich und wasserscheu, aber Hunde sind so verfressen, dass sie alles schlucken, was man ihnen vorsetzt.«

Es regnete nicht mehr. Die Wolken verzogen sich, und am nächtlichen Himmel funkelten die Sterne. Die Lichter Canidas strahlten so hell, wie ich es im Großen Knurren nie erlebt hatte. Ich war wie verzaubert und glaubte in ihrem flimmernden Schein Gesichter und Gestalten zu erkennen, die von weißem Feuer gesäumt waren. Sah der Himmel im Großen Knurren hinter dem allgegenwärtigen Gleißen der Leuchtkugeln und den zornsprühenden Augen der Zerquetscher etwa auch so aus? Oder wagten sich die Sterne nur hier in den Wildlanden so hell hervor?

»Schön, oder?« Haiki ließ mich nicht aus den Augen.

Ich schlang den Schwanz um mich. »Ich bin solche klaren Nächte nicht gewohnt.«

»Was bist du denn dann gewohnt?«

Ich drehte mich zu ihm um. Erst jetzt kam ich dazu, ihn ausführlicher zu betrachten. Sein graues Fell war dicht und zottig, sein Körperbau grobknochig, und er hatte ein breites Gesicht. Ich rappelte mich hoch. »Ich muss jetzt weiter, aber ich bin froh, dass es dir gutgeht.« Ich drückte die Hinterläufe durch und wandte mich ab.

»Bleib lieber noch eine Weile hier. Womöglich kommen uns die Hunde doch noch nach.«

Die Felder waren inzwischen so dunkel, dass sie wie schwarze Abgründe aussahen. Irgendwo rief ein Vogel, aber er hörte sich ganz anders an als die Vögel, die ich aus dem Großen Knurren kannte. Seine schrille Stimme hatte einen warnenden Klang.

Ich musste das Gebirge erklimmen, um mir von oben einen Überblick zu verschaffen, doch bei dieser Dunkelheit konnten sogar Fuchsaugen keine Einzelheiten unterscheiden. Ich würde wohl oder übel warten müssen, bis die Sonne aufging.

Haiki gähnte ausgiebig. »Man merkt, dass du nicht von hier bist.«

Meine Schwanzspitze zuckte. Er hatte uns beide vor den Hunden gerettet, aber sonst wusste ich nichts über ihn. Die Erfahrung hatte mich gelehrt, wachsam zu sein.

Er hechelte vergnügt, streckte ein Hinterbein aus, um es zu säubern, verlor dabei aber das Gleichgewicht, kippte um und richtete sich jaulend wieder auf. »Ich bin übrigens auch nicht von hier. Ich komme aus den Unteren Wildlanden und bin schon lange unterwegs.«

»Warum hast du deine Heimat denn verlassen?« Ich bereute die Frage sofort. Je weniger ich über ihn wusste, desto leichter würde es sein, mich wieder von ihm zu trennen.

Doch er schien sich geradezu über die Frage zu freuen, denn er drückte selbstbewusst die Brust heraus und verkündete: »Ich bin auf dem Weg in die Oberen Wildlande, zu den Ältesten!«

Ich wandte mich wieder ab und sah zu den Lichtern Canidas empor.

»Hast du schon mal von den Ältesten gehört?«, fragte Haiki in seinem üblichen munteren Tonfall, wartete meine Antwort aber nicht ab, sondern fuhr fort: »In meiner Heimat heißt es, sie seien die klügsten Füchse auf der ganzen Welt. Sie sind die Hüter der Fuchstradition, und es gibt praktisch nichts, was sie nicht wissen.« Er dämpfte verschwörerisch die Stimme, obwohl niemand da war, der uns hätte belauschen können. »Man erzählt sich sogar, dass sie übernatürliche Kräfte besitzen, Zauberkräfte …«

Ich zwang mich, den Blick vom Himmel zu lösen, und dachte wieder an Siffrin, der sich als Bote einer Ältesten ausgegeben hatte. Was hatte er doch gleich gesagt?

Die Ältesten sind die Hüter der Fuchstradition, der überlieferten Lehre der Fuchskünste. Sie sind die sieben klügsten Füchse der Wildlande.

Außerdem hatte er behauptet, dass ihn die Älteste Jana auf die Suche nach meinem Bruder Pirie geschickt hätte. Doch Siffrin war erwiesenermaßen nicht vertrauenswürdig, und daraus folgte, dass die Ältesten ebenfalls nicht vertrauenswürdig waren. Trotzdem entschlüpfte mir die Frage: »Bist du den Ältesten denn schon einmal begegnet?«

Haiki stieß einen belustigten Kläfflaut aus. »Ich? Ein unbedeutender Fuchs aus den Unteren Wildlanden? Keiner, den ich kenne, ist den Ältesten je begegnet. Manche bezweifeln sogar, dass es sie überhaupt gibt, aber ich bin fest davon überzeugt. Meine Geschwister und ich sind mit den Geschichten über sie groß geworden. Die Legenden vom Schwarzen Fuchs mochten wir immer am liebsten … wie er sich unsichtbar machen und die Gestalt wechseln kann.«

Meine Ohren zuckten. Auch Siffrin hatte einen Schwarzen Fuchs erwähnt, aber leider hatte ich ihm seinerzeit nicht richtig zugehört.

Haiki wedelte mit dem Schwanz. »Der Schwarze Fuchs ist der mächtigste von allen, der Oberste Meister der Fuchsmagie. Weißt du wenigstens, was Fuchsmagie ist?«

Ich nickte, aber er fuhr wieder ohne abzuwarten fort: »Nur dank Fuchsmagie haben unsere Vorfahren die Grausamkeiten der Pelzlosen überlebt. Jede Generation hat ihre eigenen Ältesten und ihren eigenen Schwarzen Fuchs. Und in Zeiten wie diesen brauchen wir ihn dringender denn je, hab ich recht?«

Ich legte die Ohren an. »Wie meinst du das?«

Er musterte mich, als sähe er mich zum ersten Mal. »Was hast du doch gleich gesagt, wo du herkommst?« Ein misstrauischer Unterton hatte sich in seine Stimme eingeschlichen.

»Aus dem Süden, und dann noch ein Stück in Richtung Sonnenaufgang.«

»Nicht aus den Unteren Wildlanden?«

Um seinem forschenden Blick auszuweichen, senkte ich den Kopf und knabberte an meinen Zehen. Ich wusste selbst nicht, weshalb ich ihm nicht erzählen mochte, dass ich aus dem Großen Knurren stammte. »Ich komme aus den Graulanden«, antwortete ich schließlich knapp und benutzte den Ausdruck der Wildlandfüchse.

Haiki riss die Augen auf. »Du bist der erste Graulandfuchs, den ich kennenlerne! Wie ist es dort? Ist es wirklich so laut und dunkel, wie man sich immer erzählt?« Abermals musterte er mich von oben bis unten. »Hast du es aufgrund deiner Herkunft geschafft, den schweren Stein von der Stelle zu bewegen? Ist das eine besondere Fuchskunst, die nur Graulandfüchse beherrschen?«

»Keine Ahnung«, entgegnete ich wahrheitsgemäß. »Ich habe nur ein paar Kniffe angewendet, die ich mir angeeignet habe, seit ich unseren Bau verlassen musste.«

»Wo sind denn deine Eltern und Geschwister?«

Ein Schatten verdüsterte mein Gemüt. Ich konzentrierte mich wieder auf meine Zehen und nagte die getrocknete Lehmkruste ab. »Ich bin allein unterwegs.«

Haiki sprang auf. »Ich auch!«, rief er eifrig, setzte sich aber sofort wieder hin und ringelte den Schwanz um die Hinterläufe. »Sie sind alle weg.« Jetzt klang er ein bisschen kläglich.

Ich blickte auf. »Weg?«

Er seufzte. »Meine Familie und alle unsere Freunde und Verwandten. Ich … ich war hinter einem Kaninchen her. Es war aber kein gewöhnliches Kaninchen, sondern hatte einen prächtigen weißen Puschelschwanz und weißgeschecktes Fell. Ich dachte, wenn ich es fange, sind Ma und Pa stolz auf mich.« Er ließ den Kopf auf die Vorderpfoten sinken. »Aber das Kaninchen hat sich in ein Erdloch geflüchtet … und als ich wieder zurückkam, waren alle verschwunden.«

Ein Schauder überlief mich. Genauso war es mir mit meiner Familie ergangen.

Haiki dämpfte wieder die Stimme. »Deswegen bin ich auf dem Weg zu den Ältesten. Sie sollen mir helfen, meine Familie wiederzufinden. Allein weiß ich nicht, wo ich suchen soll, und die Ältesten sind schließlich die allerklügsten Füchse in den ganzen Wildlanden. Sie müssen mir doch helfen, oder?«

Ich nickte wieder, und meine Stimme klang belegt, als ich erwiderte: »Hast du denn irgendeine Ahnung, wo deine Eltern und Geschwister jetzt sind?«

»Nein, aber sie haben unseren Bau bestimmt nicht freiwillig verlassen. Und ich weiß auch, wer sie entführt hat! Bestimmt hat er wieder einen seiner niederträchtigen Zauber angewandt. Ganz helle Augen soll er haben, und ihm fehlt die Schwanzspitze. Ja, er hat meine Familie verschleppt!«

Mir entfuhr ein angstvolles Fauchen. Ich fragte nicht nach, von wem Haiki sprach. Niederträchtige Zauber …

Es musste sich um denselben Fuchs handeln, der den Tod meiner Eltern beschlossen hatte. Der meine Großma hatte umbringen lassen. Der andere Füchse ihres Willens beraubte und die Fuchskünste perfekt beherrschte. Doch wer er eigentlich war, wusste ich immer noch nicht.

Ich wusste nur, was mir Siffrin über ihn erzählt hatte.

Er hat sich im Tiefen Wald niedergelassen. Sein Bau liegt verborgen zwischen uralten Bäumen. Dort nutzt er Fuchszauber für seine eigenen Zwecke, heißt es. Die Moorbewohner berichten von sonderbaren Geräuschen, die aus dem Wald dringen, von seltsamen Gerüchen und verschwundenen Füchsen …

Es konnte sich nur um den Magier handeln – den Gebieter der Gebrochenen.

3. Kapitel

Die Luft um mich her fühlte sich zäh und klebrig an, der Nieselregen brachte keine Erfrischung. Der kalte Himmel wurde von dem undurchdringlichen Netz aus Schlingpflanzen verdeckt, das sich zwischen den Ästen spannte. Ich legte den Kopf in den Nacken. War es Tag oder Nacht? Kein Sonnenstrahl drang in das Zwielicht zwischen den Bäumen hinab, kein Funkeln der Lichter Canidas. Nur ein dunstiger gelblicher Schimmer, gerade hell genug, dass Schatten den Boden vor meinen Pfoten streiften.

Käfer der Furcht krabbelten durch meinen Bauch. Wo war ich hier?

Hier herrschte kein Leben, wie ich es kannte. Kein Singvogel ließ sein Lied in den Baumkronen erklingen – nur Krähen stießen ihre heiseren, unheimlichen Rufe aus. Auf dem Waldboden spross nichts Grünes, nicht mal ein vereinzelter Grashalm. Stattdessen durchstießen fremdartige Pilze mit ihren unförmigen Köpfen das dunkle, feuchte Erdreich.

Ich beschnupperte einen davon, nahm aber nur einen schwachen, überreifen Geruch wahr, von dem meine Zunge kribbelte.

»Achtung!«, jaulte ich. »Die sind giftig!«

Doch als ich mich nach dem Fuchs neben mir umdrehte, blickten seine Augen stumpf und leer.

Ich erwachte mit einem Knurren in der Kehle.

»Was ist denn los?« Ein graues Gesicht blickte mich besorgt an.

Der Morgen wälzte sich über das Gebirge. Die wärmende Sonne verlieh dem Gestein einen rosigen Schimmer und beschien Haikis Fell. Ich konnte jedes einzelne Schnurrhaar an seiner Schnauze erkennen, jedes silbrige Haar auf seiner Flanke. Trotz seiner gedrungenen Statur hatte er ein anziehendes Gesicht mit schräg stehenden braunen Augen und einer schmalen Schnauze. Mein Blick blieb an seinem Vorderlauf hängen.

Was wusste ich eigentlich über meinen neuen Bekannten? Im Grunde doch nur das, was er selbst mir über sich erzählt hatte.

Trug auch er womöglich die rosenförmige Narbe der Gebrochenen – so wie Siffrin?

Ohne lange zu überlegen, sprang ich ihn an. Er wich zurück, wehrte sich aber nicht, als ich mit der Pfote das Fell auf seinem Vorderlauf auseinanderschob. Doch unter den langen silbergrauen Haaren blinkte nur blasse Haut hervor.

Beschämt ließ ich von ihm ab. »Entschuldige.«

»Was sollte das denn?«, fragte er erstaunt.

Ich seufzte. Jetzt kam ich um eine Erklärung nicht mehr herum. »Ich wollte mich nur vergewissern, dass du …« Wie sollte ich es ausdrücken. »Dass du wie ich bist. Dass dir niemand deinen eigenen Willen geraubt hat.«

Er legte verwundert den Kopf schief. »Meinen Willen geraubt? Wie soll das denn gehen?«

Wo sollte ich bloß anfangen? »Na ja … du hast mir doch von dem Fuchs erzählt, der deine Familie verschleppt hat.«

Er erhob sich. »Was ist mit ihm?«

»Trägt er zufällig den Beinamen der Magier?«

Haiki fuhr sich mit der Zunge über die Schnauze. »Der Magier … doch, das muss er sein. Ich bin ihm nie persönlich begegnet, aber bei uns in den Unteren Wildlanden sind viele Gerüchte über ihn im Umlauf.«

»Ich habe ebenfalls Gerüchte über ihn gehört. Ich wurde von den Gebrochenen verfolgt, und der Magier soll ihr Gebieter sein.«

Haiki sah mich aus braunen Augen unverwandt an. »Und wer sind nun wieder die Gebrochenen?«

»Die Untergebenen des Magiers – und es sind viele. Die Gebrochenen sind anders als wir. Sie haben keinen eigenen Willen mehr und gehorchen dem Magier wie Sklaven.«

Und das war noch nicht alles, was an ihnen anders war.

»Ihr Fell riecht nach Asche, ihre Augen sind gerötet, und ihr Blick ist ganz leer.« Ich räusperte mich. »Nichts erinnert mehr daran, wer sie einst waren. Hoffentlich ist deinen Eltern und Geschwistern dieses Schicksal erspart geblieben.«

Haiki war sichtlich erschrocken. »Ich weiß nur, dass sie plötzlich verschwunden waren, und bin sicher, dass der Magier dahintersteckt. Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Bei den Moorfüchsen soll es ähnliche Vorfälle gegeben haben … und dann ist die Finsternis auch zu uns gekommen, und meine Familie ist über Nacht spurlos verschwunden.« Trotz der Wärme erschauerte er.

»Meine auch«, winselte ich.

Er stellte die Ohren auf. »Wurde deine Familie etwa auch vom Magier entführt?«

Ich schaute auf meine Pfoten. »Seine Untergebenen haben es versucht, aber meine Eltern und meine Großma haben sich gewehrt. Nur mein Bruder konnte fliehen. Leider weiß ich nicht, wo er jetzt ist. Vermutlich irgendwo hier in den Wildlanden, aber die sind so riesig, viel größer als die Graulande. Ich bin schon seit Tagen unterwegs und habe immer nur Bäume und Felder gesehen.«

»Heißt das … der Rest deiner Familie ist tot?«

»Mein Bruder ist noch am Leben. Ich werde ihn wiederfinden, ganz bestimmt.«

»Das tut mir leid«, sagte Haiki mitfühlend.

»Ich kann nicht beurteilen, wer dem Magier untersteht und wer den Ältesten, und auch nicht, was das alles zu bedeuten hat«, fuhr ich fort, »darum bin ich lieber wachsam.« Diese Äußerung galt nicht nur Haiki, sondern genauso mir selbst. Ich musste mich immer wieder ermahnen, nicht jedem gleich zu vertrauen.

»Hast du deshalb meinen Vorderlauf untersucht?«

Ich leckte mir schuldbewusst die Schnauze. »Ich muss mich dafür entschuldigen, aber ich wollte einfach sichergehen, dass du kein Gebrochener bist. Sie tragen alle die gleiche Narbe in Form einer geknickten Rose.«

Daraufhin schwieg Haiki erst einmal eine Weile und fing dann an, auf und ab zu traben. »Die Welt verändert sich, Isla«, sagte er über die Schulter. »Ich wünschte, ich müsste mich nicht damit beschäftigen, aber wir Füchse können die Augen nicht länger vor dem Lauf der Dinge verschließen. Du und ich, wir haben das gleiche Schicksal erlitten. Wir haben beide unsere Familie verloren, und die Familie ist das Wichtigste, was es gibt.« Er drehte sich unvermittelt zu mir um. »Begleite mich, Isla! Du hast doch selbst gesagt, dass die Wildlande so groß sind, dass du nur ziellos umherstreifst. Wir brauchen den Rat der Ältesten!«

Er sah mich erwartungsvoll an. Ich dachte an all die Nächte, die ich allein und verängstigt unterwegs gewesen war. Es schien schon ewig her zu sein, dass ich zuletzt einen Gefährten gehabt hatte. Dieser Gefährte war Siffrin gewesen – und in Wirklichkeit war es erst ein paar Tage her.

Ich versuchte, mir die Ältesten vorzustellen. Waren sie vielleicht doch vertrauenswürdig? Aber Siffrin war Janas Bote, und er hatte mich belogen …

Eine Erinnerung stieg in mir auf. Ich sah Siffrins entsetztes Gesicht vor mir, als mich die Fänger in einem Zerquetscher entführt und uns ein für alle Mal getrennt hatten.

Wieder ging mir Großmas Warnung durch den Kopf.

Trau niemandem, der nicht zur Familie gehört.

Ich drückte die Vorderpfote fest auf den Felsboden. »Nein, ich muss es allein schaffen.«

Die goldgelbe Sonne kletterte über die Berggipfel. Bald würde sie das bescheinen, was hinter dem Gebirge lag. Ein Wald? Ein Tal? Eine der endlos weiten Ebenen, von denen es in den Wildlanden so viele gab? Meine Schwanzspitze kribbelte. Ich war vielleicht nicht so klug wie die Ältesten, aber dafür besaß ich eine geheime Gabe: Ich konnte mich durch einen Gerra-Bund mit Pirie verständigen. Er und ich standen einander so nahe, dass sich unsere Gedanken vereinen und jegliche Entfernung zwischen uns überwinden konnten.

Der höchste Berggipfel verschwand in den Wolken. Ihn zu erklimmen, würde den ganzen Tag dauern, aber wenn ich noch vor Sonnenuntergang oben war, würde ich nach allen Richtungen Ausschau halten können. Ich würde nach Pirie rufen, und er würde mir mitteilen, wie ich zu ihm kommen konnte.

Haiki wedelte so eifrig mit dem Schwanz wie ein Welpe. »Aber wir suchen doch beide nach unseren Familien!«

Mein Maul war ganz trocken. »Ich suche nur nach meinem Bruder«, sagte ich knapp.

Er ließ sich nicht entmutigen. »Stell dir das doch mal vor!«, kläffte er begeistert. »Wir beide unterwegs in Wald und Feld! Du kannst mir alles über die Graulande berichten, und ich erzähle dir Geschichten aus den Wildlanden. Um diese Jahreszeit wird es hier bald von neugeborenen Kaninchen nur so wimmeln. Wusstest du schon, dass sie ohne Fell auf die Welt kommen? Sie sind klein, aber unglaublich lecker!«

Ich drehte unschlüssig die Ohren hin und her. Hatte ich da eben das Tappen fremder Pfoten vernommen? Oder war nur ein welkes Blatt zu Boden getrudelt? Auf hartem Untergrund war es schwierig, beide Geräusche voneinander zu unterscheiden, das kannte ich schon von dem Graustein im Großen Knurren. Ich lauschte angestrengt, aber Haikis fröhliches Geplapper lenkte mich ab.