7,99 €

Mehr erfahren.

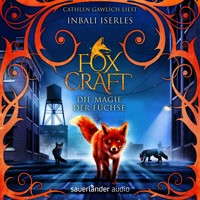

- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Foxcraft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

Tief verborgen in den Wäldern leben die Füchse – wild und ungezähmt. Sie hüten ihre Geheimnisse und pflegen ihre uralte Magie. Doch eine dunkle Gefahr bedroht ihre Welt! Von all dem ahnt die junge Füchsin Isla nichts. Sie lebt in Frieden und Sicherheit. Doch dann verliert sie ihre Familie – und gerät mitten hinein in den Kampf um das Reich der Füchse. Wem kann Isla noch trauen? Wer ist Freund, wer Feind?Der Beginn einer großen Tier-Fantasy-Saga aus der Feder von Inbali Iserles, einer Autorin des Erin-Hunter-Teams. Tauche ein in den magischen Kosmos der Füchse!»Diese spannende neue Tierfantasy-Saga verbindet gekonnt lebendige Details, vielschichtige Charaktere und eine fesselnde Handlung – verfasst von einer der Autorinnen, die unter dem Pseudonym Erin Hunter schreiben. Hinreißend geschildert und magisch.« Kirkus Review, 01.07.2015

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 295

Ähnliche

Inbali Iserles

Foxcraft

Die Magie der Füchse

Aus dem Englischen von Katharina Orgaß

Mit Vignetten von Inbali Iserles

FISCHER E-Books

Inhalt

Für Amitai Fraser Iserles, unseren kleinen Fuchs

1. Kapitel

Meine Pfoten schlitterten über trockene Erde und wirbelten kleine Staubwolken auf, als ich auf den Zaun zusauste. Dicht davor schlug ich einen Haken und schlüpfte unter das morsche Totholz. Mein Verfolger kam immer näher. Ich spähte zu dem grünen Gestrüpp hinter dem Zaun hinüber, dem Wildpfad, und nahm den würzigen Duft von Haselnusssträuchern und Kiefernharz wahr, die friedliche Stille der Welt hinter dem hohen Gras.

Sein schrilles Gekläff zerriss die Stille.

Panik erfasste mich, und ich zwängte mich durch die Lücke unter dem Zaun. Erdklumpen hefteten sich an meinen Bauch, zogen mich zurück. Mein Herzschlag donnerte in meinen Ohren. Einen Augenblick lang hielt mich das Totholz gepackt und drückte mich zu Boden. Das Gras verspottete mich, kitzelte die Schnurrhaare an meiner Schnauze.

Ich nahm alle Kraft zusammen und riss mich los, tauchte im Gewirr des Wildpfads unter.

Schneeglöckchen wippten auf ihren gebogenen Stängeln, Tupfen aus weißem Licht.

Ich hielt den Atem an.

Eine spitze Schnauze lugte unter dem Zaun hindurch. Die bernsteinfarbenen Fuchsaugen fingen meinen Blick auf, die schwarzen Pupillenschlitze verengten sich. Furcht raunte in meinem Nackenfell. Doch ich beruhigte mich gleich wieder. Mir konnte nichts passieren. Er war zu groß, um unter dem Zaun hindurchzupassen. Knurrend warf er sich dagegen, streckte den schlanken schwarzen Vorderlauf durch die Lücke, wühlte mit den Krallen die Erde dicht vor meiner Pfote auf.

Ich tappte rückwärts, ließ ihn aber nicht aus den Augen. Er konnte nicht weiter. Das war ihm jetzt auch klargeworden. Der Vorderlauf wurde zurückgezogen, ich hörte, wie er auf und ab trabte. Jedes Mal, wenn er an dem Durchschlupf vorbeikam, sah ich sein Fell aufblitzen. Schließlich entschwand er meinen Blicken, und alles wurde wieder still. Auch ich war ganz still, sog nur die Luft ein.

Ich spürte ihn noch. Den Umriss seines Körpers. Seinen buschigen, silbrig-golden schimmernden Schwanz. Ich sah die Farbe vor meinem geistigen Auge, und mir war, als kitzelten mich seine gesträubten Schwanzhaare. Ganz kurz konnte ich hinter den Zaun blicken und schmeckte die Enttäuschung, die seine Zunge kribbeln ließ, in meinem eigenen Maul.

Ich kannte diesen Fuchs so gut wie meinen eigenen Schatten.

Mein Ohr drehte sich herum. Auf einem Baum in der Nähe krächzte ein Vogel. Er war groß und hatte schwarzglänzendes Gefieder. Als er mich entdeckte, verstummte er, ruckte mit dem Kopf und trippelte unruhig von einem Fuß auf den anderen. Dann breitete er die schimmernden Flügel weit aus, als wollte er ein Gewitter heraufbeschwören, und schwang sich mit einem letzten zornigen Krächzen in die Lüfte.

Holz ächzte, und ich fuhr herum. Mein Herz hämmerte wild. Er warf sich wieder gegen den Zaun. Es regnete Holzsplitter, dann hatte er es geschafft und stand auf meiner Seite. Mein Magen zog sich zusammen, und ich ergriff die Flucht, hetzte durchs hohe Gras. Als ich mich im Laufen umdrehte, erhaschte ich einen Blick auf ihn. Er kauerte geduckt auf dem Boden.

Dann verschwand er plötzlich – vor meinen Augen.

Der Luftzug, den er hinterließ, schimmerte hauchzart wie schwirrende Bienenflügel, auf denen sich das Licht bricht. Der grasbewachsene Waldboden verschwamm zu flirrendem Grün und Braun.

Aber ich kannte seine Tricks. Als ich die Augen zusammenkniff, sah ich sein Fell aufblitzen. Ich flitzte um einen Baumstumpf herum. Als ich mich wieder umdrehte, sah ich meinen Verfolger in voller Lebensgröße. Er setzte mit einem Sprung über den Baumstumpf hinweg, und sein Atem streifte meine Schwanzspitze.

Aber auch ich hatte meine Tricks.

Ich riss das Maul weit auf und krächzte wie der Vogel mit dem glänzenden Gefieder. Das Krächzen wurde von den buschigen Schwänzen der Grashalme zurückgeworfen, vom Zaun, vom Waldboden und von den Wolken, die sich am Horizont zusammenballten. Ich tat mein Bestes, die Vogelstimme glaubhaft nachzuahmen.

Dann sauste ich hakenschlagend weiter durch das hohe Gras, das sich lockend um meine Läufe schlang, an mir zog und mich am Rennen hindern wollte. Ich machte mir nicht mehr die Mühe zu krächzen. Ich konnte sowieso niemanden täuschen.

Abermals warf ich einen Blick über die Schulter. Inzwischen war er gefährlich nah. Seine Schnauze berührte fast schon meine Hinterläufe.

»Pirie!«, jaulte ich auf, als er mich ansprang und seine Krallen durch mein Schwanzfell fuhren. Ich hätte mir denken können, dass ihn der Vogelruf nicht aufhalten würde. Ich drehte mich zu ihm um und bleckte die Zähne. »Hör auf!«, fauchte ich.

Das Licht brach sich in seinen Augen. »Erst wenn du um Gnade winselst!«

Ich wollte weiterrennen, aber er sprang mich noch einmal an und drückte mich mit den Vorderpfoten zu Boden. Ich bäumte mich auf, aber er war stärker. »Gnade!«, knurrte er. »Los, sag es!«

»Niemals!«

Er drückte mir die Schnauze aufs Ohr. »Sag es, oder …«

»Oder was?«

»Oder das!« Er ließ sich mit seinem ganzen Gewicht auf mich fallen und schleckte mir mit der langen Zunge quer übers Gesicht, über die Ohren, die Schnauze, die Schnurrhaare.

Knurrend streckte ich meinerseits die Zunge heraus und kitzelte meinen Bruder damit so lange am Bauch, bis er sich aufjaulend von mir herunterwälzte. Er rollte sich hin und her, als ich seinen Hals abschleckte. »Von wegen ›oder das‹! Du bist vielleicht größer als ich, aber ich bin schlauer. Und ich gewinne immer!«

Er ließ es zu, dass ich ihm sanfte Bisse versetzte. »Ich habe dich absichtlich gewinnen lassen«, erwiderte er keuchend. »Weil ich weiß, was du für eine schlechte Verliererin bist.«

»Von wegen.« Ich kam auf die Pfoten und schüttelte mich.

Pirie schaute mit schief gelegtem Kopf zu mir hoch. »Wie du meinst, kleiner Fuchs«, keckerte er boshaft mit hohen, abgehackten Schnalzlauten. »Fuchs in Not beim Morgenrot, und am Abend ist er tot!« Das war ein Spruch, den wir oft zusammen hersagten, auch wenn sich Großma beschwerte, dass er ihr das Fell zu Berge stehen ließ.

»Ich bin gar nicht so viel kleiner als du!«, sagte ich schmollend.

Er sprang auf, machte einen Luftsprung und drehte sich mit vergnügtem Wau-wau-wau um sich selbst.

»Kleiner Fuchs, kleiner Fuchs, du bist und bleibst der kleine Fuchs!«

Ich wollte mich auf ihn stürzen, aber er duckte sich weg.

»Und du bist und bleibst mein alberner Bruder«, gab ich beleidigt zurück.

Er sprang mich wieder an und drückte mir die weiße Schnauzenunterseite auf den Hals. Das Spiel war zu Ende. Ich wehrte mich nicht mehr, sondern schloss die Augen und ließ mich von seiner Körperwärme durchströmen. Ich spürte seinen Pulsschlag an meinem Unterkiefer, und mein eigener Puls passte sich daran an. Kawumm, Kawumm schlugen unsere vereinten Herzen, und dann langsamer: Kaawumm … Kaawumm …

Pa tauchte aus dem hohen Gras auf. »Na, spielt ihr schön, meine Welpen? Und seid ihr auch lieb zueinander?«

Ma erschien neben ihm. »Lieb?« Ihre Augen funkelten belustigt.

Wir rannten ihnen entgegen und ließen uns von ihnen die Ohren abschlecken, wobei wir hechelten und fiepende Laute ausstießen.

»Wir sind immer lieb zueinander«, behauptete Pirie und warf mir einen warnenden Seitenblick zu. Ma schien widersprechen zu wollen, doch da kam Großma angetrabt. Ihr dichtes Fell hatte wie das von Pirie einen silbrig-goldenen Schimmer. Ihre Augen blickten wachsam, und als wir auf sie zuliefen, begrüßte sie uns nur zerstreut.

»Die Pelzlosen?« Pa beobachtete gespannt ihr Gesicht.

Wir hoben die Köpfe und spähten über das hohe Gras. Der Wildpfad war nur ein schmaler grüner Streifen mit ein paar jungen Bäumen drauf. Er wand sich zwischen den grauen Revieren der Pelzlosen hindurch.

Die zweibeinigen Pelzlosen ließen sich hier nur selten blicken. Trotzdem waren sie nie sehr weit weg, bellten, trabten auf und ab, lebten ihr atemloses, lärmendes Leben. Ihre Welt, das Große Knurren, war für uns Welpen verbotenes Terrain: ein abweisendes Land voller hochaufragender Gebäude und Zerquetscher mit starr leuchtenden Augen. Ein Land, durch das tagsüber die gefürchteten Fänger streiften, Pelzlose mit langen Stöcken in den Pfoten. Die Füchse, die sie zusammentrieben und wegbrachten, tauchten nie mehr auf.

Großma ließ den Kopf wieder sinken. »Nein, es war nichts.« Sie stupste die Schnauze gegen unsere Nasen. »Ihr spielt immer so wild, ihr beiden. Du bist größer als Isla, Pirie. Ich glaube, das vergisst du manchmal.«

»Isla ist so zäh wie gedörrte Rattenhaut«, gab Pirie zurück und verpasste mir einen freundschaftlichen Knuff.

Großma runzelte die Schnauze. »Trotzdem …«

»Keine Sorge, ich kann mich schon wehren!«, rief ich dazwischen. »Fuchs in Not beim Morgenrot …«

»Aufhören!«, grollte Großma finster. »Das Große Knurren ist gefährlich. Darüber macht man keine Witze.«

Pirie mischte sich rasch ein und rettete die Stimmung. »Ich wäre vorhin beinahe auf Islas Vogelruf hereingefallen«, sagte er.

Großma legte den Kopf schief und beäugte mich. »Hast du eine Krähe nachgemacht?«

Mein Schwanz klopfte auf den Boden. Was Pirie gerade gesagt hatte, fand ich viel spannender. »Bist du wirklich drauf reingefallen?«

Er hechelte fröhlich. »Ich habe deine Stimme überhaupt nicht erkannt. Das Krächzen kam von überall und nirgends. Es war …« Sein flauschiges schwarzes Ohr drehte sich nach hinten. »Es war, als hätte der Wind gerufen und die Erde und das Gras. Ich wusste plötzlich nicht mehr, wo ich bin! Erst als der Vogel verstummt ist, habe ich begriffen, dass du die Rufe ausgestoßen hast.«

Ich schaute ihn skeptisch an. Wollte er mich veralbern? »Aber du hast dich davon nicht …«

»Du hättest nicht aufhören sollen. Du kannst das inzwischen richtig gut, Kleine. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt!« Er stupste mich gegen die Schulter, und ich zwickte ihn ein bisschen.

»Ihr habt beide sehr feine Instinkte«, sagte Großma nicht ohne Stolz. Dann reckte sie witternd die Schnauze. Ihre Augen blinzelten nicht mehr, die bebenden Schnurrhaare waren das Einzige, was sich in ihrem Gesicht noch regte. »Wind kommt auf«, sagte sie halb laut. »Er bringt den Geruch von Fluss und Eis mit sich. Beim ersten Tageslicht wird der Regen hier sein.«

»Aber die Luft ist doch ganz warm!«, rutschte es mir heraus.

Ma kam näher. Sie hatte die Ohren so gedreht, dass sie zu beiden Seiten ihres Kopfes abstanden. »Wie lautet die oberste Regel, die einem Fuchs das Leben retten kann?«

»Schaue! Lausche! Warte!«, erwiderten Pirie und ich wie aus einem Maul.

Großmas Miene entspannte sich, sie sah uns liebevoll an. »So ist’s recht, Kinder. Schaue, lausche, warte … Die Antwort liegt im Lied des Himmels und im Herzschlag der Erde.« Sie witterte abermals mit erhobener Schnauze.

Ich ahmte sie nach und sog den Duft von Gras und Erde tief ein. Ich konnte keinerlei Feuchtigkeit wahrnehmen, roch nur die milde, von der Sonne erhitzte Luft. Die Wolken, die den Himmel säumten, waren weiß. Ich musterte sie mit zusammengekniffenen Augen. Großma hatte mich doch gelehrt, dass nur dunkle Wolken Regen brachten! Offenbar spürte sie meine Verwirrung, denn sie schleckte mir beruhigend über die Nase.

Pa kam zu uns herübergetrabt. »Wir müssen die Beute holen. Sie ist nicht tief genug vergraben. Der Regen könnte sie verderben.«

Er und Ma liefen in Richtung Zaun. Großma blickte noch einmal sorgenvoll zum Himmel empor und folgte ihnen dann. Die drei Erwachsenen waren zu groß, um unter dem Zaun hindurchzupassen, auch wenn Pirie den Durchschlupf vorhin erweitert hatte. Deshalb trabten sie am Rand des Wildpfads entlang bis zu einem Baum, dessen halbabgebrochener langer Ast auf unsere Wiese hinunterreichte. Mein Bruder und ich kannten den Baum gut und waren schon oft über den schwankenden Ast balanciert. Aber Pirie hätte niemals diesen Weg genommen, um mich bei unserer Verfolgungsjagd einzuholen. Auch beim Spielen gab es Regeln – das war uns beiden bewusst.

»Kommt, Kinder!«, rief Ma.

Ich wollte aber nicht mitkommen. Ein süßer Geruch wehte mir um die Nase. Verbargen sich reife Beeren im Gras? Mir lief das Wasser im Maul zusammen.

Pirie war mit einem Stock beschäftigt. Er rollte ihn durchs Gras und nagte darauf herum wie auf einem Knochen.

Ich setzte mich auf die Hinterläufe und legte die Ohren an. »Wir sind doch gerade erst hergekommen!«

»Wir kommen nachher noch mal zurück«, rief Pa über die Schulter. »Pirie, Isla … wo bleibt ihr denn?«

Pirie ließ den Stock liegen und setzte sich in Trab.

Ich witterte noch einmal – ja, das konnten nur Beeren sein! Wenn ich sie sammelte und in unseren Bau brachte, würden die anderen sich freuen. Und wenn ich mich beeilte, war ich noch vor ihnen wieder zurück, denn Ma, Pa und Großma mussten die Beute ja erst woanders vergraben.

Immer der Nase nach, schlich ich geduckt durch das hohe Gras. Ich zitterte vor Vorfreude, nahm den strengen Duft von Erde und Rinde in mich auf, den säuerlichen Geruch von Blättern und von Insekten in ihren bitter schmeckenden Panzern. Ich blieb kurz stehen und biss ein paar Schneeglöckchen ab, aber wie jedes Mal schmeckten sie längst nicht so gut, wie sie aussahen. Ein großer grüner Käfer krabbelte vorbei. Als ich aufgeregt mit der Pfote danach schlug, riss ich mit den Krallen ein paar Grasbüschel aus. Doch der Käfer war flinker, als ich ihm zugetraut hatte. Er flüchtete sich in ein Gewirr aus knorrigen Baumwurzeln, wo ich nicht richtig an ihn herankam. Ich bohrte jaulend die Schnauze zwischen die Wurzeln und schnappte nach ihm, hatte aber bloß lauter Erde im Maul. Blödes Krabbelvieh! Die Beeren fielen mir wieder ein. Witternd lief ich auf und ab, aber der Geruch hatte sich verflüchtigt. Die Luft war kühl geworden, und ich musste an Großmas Warnung denken, dass es regnen würde.

Dass der Wind den Geruch von Fluss und Eis mitbrachte …

Ich blickte zum Himmel empor. Dunkelheit kroch über zerklüftete graue Gebäude. Die Sonne sank immer tiefer, zog einen roten Lichtstreifen hinter sich her. Das schlechte Gewissen zwickte mich, und ich machte kehrt. Ma und Pa würden sich Sorgen machen. Ich durfte nicht allein über den Wildpfad streifen. Ohne Pirie durfte ich noch nicht mal unsere Wiese verlassen.

Ich folgte meiner eigenen Spur zurück zum Zaun und schlüpfte darunter hindurch.

Wir teilten unser Revier mit einer Pelzlosenfamilie. Allerdings ließen wir uns möglichst nicht blicken, wenn sie draußen umherstreiften. Genau wie wir waren es zwei Erwachsene und zwei Welpen. Pa hatte uns eingeschärft, ihnen nicht zu nahe zu kommen. Sie seien uns nicht wohlgesinnt, hatte er gemeint.

Wir blieben auf Abstand.

Unser Bau lag ein ganzes Stück von ihrem entfernt, hinter einer Baumgruppe unweit des Zauns. Ich setzte mich in Trab, der Gedanke ans Fressen trieb mich an. Bestimmt hatten Ma, Pa und Großma die saftigen Ratten ausgegraben, die sie letzte Nacht erbeutet hatten. Mein Magen knurrte vernehmlich, und ich lief schneller.

Ein bitterer Geruch stieg mir in die Nase. Im dunklen Eingang zu unserem Bau sah ich rötliches Licht flackern. Rauch trieb in trägen Wolken durch die Luft, trübte das letzte spärliche Sonnenlicht.

Furcht sträubte mein Nackenfell.

Wo war meine Familie?

Ich sah und hörte sie nicht. Spürte sie nicht.

Ich wagte mich näher heran. Drinnen im Bau bewegte sich etwas. Der Druck auf meiner Brust ließ nach, meine Bestürzung verflog. Ich stürmte freudig los, aber auf einmal wollten meine Pfoten nicht weiter, und alles Blut wich aus meinem Körper.

Das, was sich da drinnen bewegte – das war nicht meine Familie. Das spürte ich auf einmal ganz deutlich.

Ich schob mich langsam rückwärts und duckte mich unter ein Büschel Efeuranken, die ganz in der Nähe des Durchschlupfs über den Zaun hingen. Unser Bau lag am Fuß eines Baumes, und der Eingang wurde von abgefallenen Ästen halb verdeckt, so dass man nur schwer erkennen konnte, was drinnen vor sich ging. Doch ich erkannte die Umrisse fremder Füchse, es mochten fünf oder sechs sein, die in der qualmenden Erde scharrten und einander etwas zuwinselten. Was trieben sie da? Versengte ihnen die Hitze nicht die Pfoten? Ich duckte mich tiefer unter den Efeu und hielt den Atem an, denn jetzt kamen sie einer nach dem anderen nach draußen geklettert.

Mit gesenkten Schnauzen und gespitzten Ohren traten sie auf die Wiese hinaus. Dann kam eine stämmige Fuchsfähe dazu, den buschigen Schwanz um die Flanke gelegt. Durch die Efeublätter hindurch konnte ich ihre kurzen, runden Ohren und ihre gedrungene Gestalt sehen. An den Schultern schlug ihr Fell Wellen, als hätte sie zu viel davon. Sie klopfte mit dem Vorderlauf auf den Boden und drehte die Ohren herum. Die anderen Füchse schauten sie an.

Ein dumpfes Knurren drang aus ihrer Kehle. Mit ihrem einen grauen Auge blickte sie über unsere Wiese. Wo das andere Auge hingehört hätte, war nur eine dunkle, vernarbte Höhle.

Ich konnte nicht verhindern, dass meine Beine zitterten. Beißende Säure stieg mir in die Kehle und nahm mir den Atem.

»Tod!«, knurrte die Fähe, und die anderen Füchse richteten sich hoch auf. »Der Meister hat gesprochen … die Verräter müssen alle sterben!«

Die anderen Füchse spannten sprungbereit die Hinterläufe an, bereit zum Kampf. Doch wo war ihr Gegner?

Wo war meine kühne, mutige Ma? Wo war mein Pa, der mich mit seinen scharfen Zähnen beschützte? Wo waren mein Bruder und die weise alte Großma? Wo sind sie alle hin?

Die Fähe zog knurrend die Lefzen zurück und entblößte ihre spitzen Reißzähne.

Vor Schreck keuchte ich auf. Das Geräusch war nicht lauter als der Flügelschlag eines Nachtfalters.

Aber die Fähe hatte es gehört.

Ihr Kopf schnellte herum.

Ihr graues Auge funkelte drohend. Ihr Blick glitt über die Efeuranken und verweilte auf mir.

2. Kapitel

Als die fremde Fähe auf mich zukam, sah ich, dass sie hinkte. Ein Bein war verkürzt, vielleicht war es einmal gebrochen gewesen. Ich machte mich so klein, wie ich konnte – ein Schmutzfleck auf den Zaunlatten. Warum hatte ich mir nicht Piries Verschwindetricks abgeguckt? Hatte die Einäugige mich gesehen? Würde sie mich wittern?

Nur ein paar Schwanzlängen von mir entfernt blieb sie stehen. Furcht schwappte in Übelkeit erregenden Wellen durch meinen Körper. Die Einäugige holte mit der Pfote aus und schnappte nach einem Käfer. Hatte ihr durchdringender grauer Blick mich etwa doch nicht entdeckt?

Ihre Schnurrhaare bebten. »Sie waren nur zu viert, habt ihr gesagt?«, fragte sie über die Schulter.

Eine magere gelbbraune Fähe lief zu ihr. Die anderen Füchse verharrten immer noch sprungbereit. Die Magere hatte einen staksigen Gang, ihr schütterer Schwanz schleifte im Staub. Mir fiel am Ansatz ihres Vorderlaufs eine ungewöhnliche Narbe auf. Sie sah wie eine geknickte Rose aus, schön und abstoßend zugleich. »Die Eltern und ein männlicher Welpe. Eine Großma war auch dabei.« Sie klang nervös.

Ich winselte stumm in mich hinein. Wo ist meine Familie?

Die Schnurrhaare der Einäugigen zitterten angespannt. »Sind das auch wirklich alle? Hat die Ma aus diesem Bau denn nur einen einzigen Welpen geworfen?«

Die Magere stellte die Ohren auf. »Ja, es war nur ein einziger Welpe, Karka, und insgesamt waren es nur vier. Glaubst du etwa, dass …«

Die Einäugige fuhr herum und schnappte nach ihr. »Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du keine Fragen stellen sollst!«

Die Magere duckte sich unterwürfig. »Tut mir leid.«

Das graue Auge spähte suchend in die anbrechende Dämmerung und musterte das wuchtige hohe Gebäude, in dem die Pelzlosen ihren Bau hatten. In einem der großen Gucklöcher flackerte Licht. »Man weiß nie, wer alles zuhört … Die Ältesten haben ihre verborgenen Augen überall!«

Mein Herz hämmerte zum Zerspringen. Am liebsten wäre ich einfach davongerannt und hätte mich auf den Wildpfad geflüchtet. Doch sie hätten mich bestimmt gehört – und eingefangen.

Als die Einäugige sich schüttelte, stieg mir der Geruch von Glut und Asche in die Nase. »Unsere Feinde werden nicht weit kommen. Tarr hat sich schon auf die Suche nach ihnen gemacht. Es sind Verräter – allesamt!« Sie ließ die Vorderpfote auf den Boden niedersausen.

Die anderen Füchse warfen die Köpfe zurück und brachen in misstönendes Gekecker aus. »Verräter!«, gellten sie. »Verräter allesamt!«

Als sich die Einäugige nun abwandte, drückte ich mich flach auf die Erde. Sie führte ihre Gefährten von unserem Bau weg. Einer nach dem anderen balancierte über den abgebrochenen Ast und sprang auf den Wildpfad hinunter.

Ich traute mich wieder zu atmen. Rasch lief ich zu unserem Bau hinüber. Die Glut war heruntergebrannt, Ascheflöckchen trieben wie Nebelfetzen durch die Luft. Ich wagte einen Blick nach drinnen. Auch das Lager aus Zweigen war voller Asche. Ich entdeckte ein silbrig-goldenes Fellbüschel und ein rotes Rinnsal aus bittersüß riechendem Blut.

Ich unterdrückte einen Aufschrei.

Meine Familie war fort.

Ihre Witterung haftete noch an der Rinde unseres Baumes, an der kalten Erde, an den abgefallenen Zweigen auf dem Boden. Ich suchte mit dem Blick die Wiese ab. Es war schon fast dunkel, die Dämmerung war wie ein schwarzes Fell, das die Welt in Finsternis hüllte.

»Ma …? Pirie …?«

Lauschend ließ ich die Ohren spielen. In dem Bau gegenüber bellte ein Pelzloser gedämpft. Doch wo blieb das beruhigende Gejaul meiner Eltern? Auch Piries neckendes Gewinsel ließ sich nicht vernehmen.

Stattdessen hörte ich Laub rascheln. An dem Ast zum Wildpfad rührte sich etwas. Jähe Hoffnung ließ mein Herz höher schlagen. Der Umriss eines Fuchses – war das Pa?

Ich erspähte kleine, runde Ohren und eine gedrungene Gestalt. Ein einzelnes Auge leuchtete im Halbdunkel grünlich auf.

Mir stockte das Blut in den Adern.

»Noch ein Welpe! Ich hab’s doch gewusst!« Plötzlich tauchten hinter ihr noch mehr Füchse auf und balancierten über den Ast. Dann stürmten sie mit gefletschten Zähnen heulend und kläffend über die Wiese.

Ich wirbelte herum und zwängte mich unter dem Zaun hindurch. Dann rannte ich durchs hohe Gras, an dem Baum vorbei, zwischen dessen Wurzeln sich vorhin der Käfer geflüchtet hatte. Mit fliegenden Pfoten duckte ich mich unter einer Hecke durch und kam schlitternd auf der anderen Seite heraus. Jetzt hatte ich den Wildpfad hinter mir gelassen und rannte über die harten Steinwege der Pelzlosen, flitzte zwischen ihren Beinen hindurch, so dass sie vor Überraschung stolperten. Sie zeigten mit den Vorderpfoten auf mich und stießen dumpfe Rufe aus. Ich versuchte, ihnen auszuweichen, hetzte Treppen hoch und schlüpfte zwischen Büschen hindurch, lief über die halbdunklen Wiesen hinter ihren Riesenbauen.

Ich spürte, dass ich die fremden Füchse noch nicht abgeschüttelt hatte. Sie huschten gerade außerhalb meines Blickfeldes an den Mauern der Pelzlosenbaue entlang.

Ich dachte an Pirie und an unsere Spiele, an seine tröstliche Schnauze an meinem Hals. Ich lief schneller.

Meine Gedanken überschlugen sich. Wo kamen die fremden Füchse her? Was wollten sie?

Von der Welt, die an meinen Schnurrhaaren vorbeiglitt, bekam ich kaum etwas mit. Die Gebäude waren verschwommene Flächen. Ich hatte nur einen Gedanken: dass meine Eltern und mein Bruder verschwunden waren.

Ich musste sie wiederfinden.

Der Boden erbebte, und ein Zerquetscher heulte auf.

Ohne einen Blick auf ihn zu riskieren, sauste ich quer über den Todesweg. Im nächsten Augenblick stand ich keuchend auf der anderen Seite. Ich drückte mich an eine Mauer, als noch mehr Zerquetscher vorbeirasten und mich mit ihren weißen Augen anglotzten.

Zerquetscher gehörten zu den größten Gefahren im Revier der Pelzlosen – eckige, gedrungene Geschöpfe mit buckligen Rücken und sich drehenden Pfoten. Ihre gleißend hellen, niemals blinzelnden Augen blickten stets geradeaus, und sie streiften unermüdlich über das Geflecht aus Steinpfaden, das wir Todesweg nannten. Ihre Rümpfe waren hohl, und die Pelzlosen setzten sich hinein und ließen sich von ihnen tragen. Auch wenn der Todesweg oft ruhig und leer aussah – er gehörte zu den verhängnisvollsten Fallen der Pelzlosen. Die Zerquetscher waren tödlich schnell.

Großmas Warnungen kamen mir in den Sinn. Sie pflegte vom Todesfluss zu sprechen, statt vom Todesweg. »Der Todesfluss fordert unter uns Füchsen mehr Opfer als alle anderen Feinde.«

Doch der Todesweg war überall, man konnte ihm nicht entgehen. Seine zahllosen Krallen zogen ihre Spuren durch das Große Knurren, und die glänzenden Zerquetscher waren Tag und Nacht auf der Jagd.

Trotzdem musste auch der Todesweg irgendwo zu Ende sein. Doch so weit ich auch lief, er war immer da … Wenn er nun unendlich lang war? Meine Beine zitterten vor Erschöpfung, ich rang nach Atem. Wenn ich blinzelte, tanzte der Widerschein der Feuer des Großen Knurrens vor meinen Augen, die schwebenden Leuchtkugeln, die lodernden Augen der Zerquetscher. Dies war ein Land aus grauen Mauern und steinernen Bauen, aus aufgewühlter Erde und hämmernden Schlägen. Mir drehte sich alles, und ich wartete mit fest zugekniffenen Augen darauf, dass sich die Welt um mich herum wieder beruhigte.

Immerhin war ich meinen Verfolgern inzwischen entkommen. Die Abendluft trug nicht den leisesten Hauch ihrer Witterung heran. Doch während der Flucht hatte ich die Orientierung verloren. Ich duckte mich, als der nächste Zerquetscher über den Todesweg heulte. Ich gehörte hier nicht hin. Abermals vernahm ich in Gedanken Großmas Stimme, die Mühe hatte, das Getöse des Großen Knurrens zu übertönen: »Der Todesfluss ist die grausamste List der Pelzlosen. Meidet ihn! So friedlich er auch manchmal scheinen mag, ihr dürft ihm niemals trauen.« Großma wäre außer sich, wenn sie erfahren würde, wie oft ich den Todesweg heute Nacht schon überquert hatte. Ich ließ beschämt den Schwanz hängen. Andererseits war Großma auch nicht, wo sie hingehörte, nämlich in unserem Bau.

Der beißende Aschegeruch fiel mir wieder ein, die rötliche Glut, die qualmte, ohne zu wärmen … das Blutrinnsal. Mein Instinkt sagte mir, dass die Einäugige zusammen mit ihren abscheulichen Begleitern zu unserem Bau zurückkehren würde. Ich hielt mich besser davon fern, und meine Familie auch. Wenn wir doch nur schon wieder zusammen wären …

Im Land der Pelzlosen wurde es niemals richtig Nacht. Die Sonne war jetzt zwar vom Himmel verschwunden, aber sobald es dunkel wurde, flammten überall Leuchtkugeln an ihren gerade gewachsenen Stämmen auf und erhellten die Wege der Pelzlosen. Ich hörte ihr raunendes Zischeln und spürte die schwachen Schwingungen ihres Surrens. Dicke schwarze Wolken jagten über ihnen dahin und verhießen baldigen Regen.

Die Baue der Pelzlosen drängten sich in Gruppen zusammen und versperrten den Blick auf den Horizont. In ihren dunklen Umrissen strahlten glänzende Gucklöcher, in denen sich etwas bewegte. Ich erkannte einen Pelzlosen, der auf und ab lief, bunte Flächen verströmten flackerndes Licht. Als ich mich mit nach oben gerichtetem Blick langsam um mich selbst drehte, fiel mir auf, dass die Baue nach einer Richtung hin immer höher zu werden schienen, als ginge es dort bergauf. Vielleicht konnte ich mir von weiter oben ja einen besseren Überblick verschaffen.

Vielleicht entdeckte ich von dort aus ja meine Familie.

Ich lief los, immer am Rand des Todesweges entlang, und hielt auf die hohen Gebäude zu. Das Große Knurren war ein einziges schmutziges Gewirr aus Zäunen und versperrten Durchgängen, aus Draht mit spitzen Zähnen und vor allem aus Wänden und Mauern. Die Pelzlosen hatten eine Vorliebe für Mauern.

Mauern, um sich selbst darin einzusperren.

Mauern, um andere auszusperren.

Das Große Knurren war voller Mauern.

Meine Pfoten schmerzten auf dem harten Graustein, aber ich durfte mich jetzt nicht ausruhen. Es ging höher und höher, und als ich mich zwischendurch umdrehte, sah ich, dass der Weg hinter mir tatsächlich bergab führte. Ich konnte zwar nicht sehr weit blicken, weil ein Gebäude im Weg stand, aber ich fasste neuen Mut. Wenn ich den höchsten Punkt des Großen Knurrens erreicht hätte, würde alles klarer werden. Dann würde ich wissen, was ich zu tun hatte.

Irgendwann stieg der Grausteinweg nicht mehr weiter an und ging in eine Art Wildpfad über. Ich war froh, wieder Erde zu riechen, und winselte vor Erleichterung, als meine schmerzenden Pfoten in weiches Gras einsanken. Dieser Wildpfad war viel breiter als jener bei unserem Bau. Das Gras war seltsam kurz, als hätte es jemand abgenagt. Es bedeckte einen Hügel. Darauf standen hohe Bäume, um die herum bunte Blumen wuchsen. In der Mitte erhob sich ein von Zäunen umgebenes Gebäude.

Ich drehte mich um und ließ aufseufzend den Blick über das Große Knurren wandern. Von hier oben glich es einem funkelnden Sternbild aus Leuchtkugeln. In ihrem dunstigen Schein waren die hässlichen grauen Baue der Pelzlosen kaum noch zu erkennen. Nur in der Ferne ragte eine Gruppe besonders hoher Gebäude auf. Sie hatten eigenartige Umrisse und glitzerten wie Raureif. Eines hatte die Form eines Fuchsohres, ein anderes war rund, aber die meisten waren eckig wie die übrigen Gebäude der Pelzlosen. Sie verströmten so viel Licht, dass sie die Sonne hätten überstrahlen können. Von weitem sahen sie beinahe schön aus.

Doch wozu dienten die vielen dünnen grauen Linien, die sich unter den Leuchtkugeln über die zahlreichen Verzweigungen des Todesweges zogen? Mit zusammengekniffenen Augen versuchte ich, Einzelheiten zu erkennen.

Dort unten streifte eine Schar Füchse mit nach Asche riechendem Fell über den Graustein.

Ob auch meine Familie dort unten nach mir suchte?

Ich legte den Kopf in den Nacken und hielt wieder nach Wolken Ausschau. Schließlich entdeckte ich den Mond, eine gelbe Kugel am düsteren Himmel. Ich schlang den Schwanz um mich. Die dunklen Wolken zogen am Mond vorbei und hüllten ihn in ein dunstiges Fell. Gegen den grellen Schein der Leuchtkugeln wirkte er blass.

Dann wandte ich mich dem Gebäude mitten auf dem Hügel zu und betrachtete es mit schief gelegtem Kopf. Es war ganz anders als alle Gebäude, die ich bisher gesehen hatte. Es hatte keine richtigen Mauern, sondern bestand aus mehreren ineinanderliegenden Zaunkreisen. Die Zäune waren aber nicht aus Holz, so wie jener an unserer Wiese, sondern aus schwarzen, glatten Stäben, die aussahen, als seien sie hart wie Stein. Der äußerste Zaun war so hoch, dass er fast bis zum Himmel reichte.

Neugier ließ meinen Schwanz hin und her zucken, und ich setzte mich wieder in Trab. Ein Weg zog sich durch das abgenagte Gras. Er führte auf einen Bogen zu, der von zwei riesigen geschlossenen Toren ausgefüllt wurde. Ich lief daran vorbei und mehrere Schwanzlängen um den äußersten Zaun herum, dann schlüpfte ich mühelos zwischen den Stäben hindurch.

Mir war, als wäre ich plötzlich in unsichtbaren Nebel geraten. Die Luft um mich herum knisterte von den Witterungen unbekannter Lebewesen: holzig, lieblich, stechend, beißend …

Mit erhobener Vorderpfote hielt ich verunsichert inne. Ich witterte eine große Zahl fremder Geschöpfe in meiner Nähe, aber es handelte sich weder um Füchse noch um Pelzlose. Ich konnte die Gerüche von Fell, Federn und ledriger Haut unterscheiden. Vor mir ragte dunkel der nächste Zaun auf. Unschlüssig blieb ich stehen, mühte mich ab, das Durcheinander aus Gerüchen zu entwirren, bis mir ganz schwindlig wurde.

Dieser Ort gefiel mir überhaupt nicht. Ich beschloss kehrtzumachen.

Da vernahm ich ein Krächzen, und mein Magen knurrte freudig. Hier gab es etwas Fressbares! Meine Ohren stellten sich auf, und ich schlich lautlos weiter. Die fremdartigen Witterungen wurden stärker. Aus den kräftigen, fleischigen Ausdünstungen schloss ich, dass einige der Geschöpfe, die hier lebten, sehr groß waren, noch größer als die Pelzlosen. Da ich keine Bewegungen wahrnahm, vermutete ich, dass sie schliefen. Ich musste achtgeben, sie nicht zu wecken.

Hinter dem nächsten Zaun erblickte ich lauter Käfige. Sie waren von einem dritten, niedrigen Zaun umgeben, der nur halb so hoch wie ein Pelzloser war und dessen Stäbe breite Zwischenräume hatten. Ich schlüpfte hindurch.

Warum sperrten die Pelzlosen andere Lebewesen in Käfige? Wozu diente dieser Ort?

Ich näherte mich dem nächstbesten Käfig und erspähte darin den Umriss eines großen Geschöpfes, das auf der Seite lag. Seine Haut war dick wie Baumrinde, der wuchtige Kopf besaß ein spitzes Horn. Als ich vorbeihuschte, rührte es sich nicht. Anscheinend hatte es mich gar nicht bemerkt.

Mein Magen schmerzte inzwischen vor Hunger, trotzdem mahnte mich mein Instinkt zur Vorsicht. Die Käfige waren mir nicht geheuer, sie hatten etwas Unnatürliches. Abermals überlegte ich, zu welchem Zweck die Pelzlosen solche Fallen errichten mochten. Wollten sie die darin gefangenen Lebewesen töten und ihr Fleisch fressen? Wozu trieben sie so viele von ihnen auf einem Fleck zusammen?

Ich lief an dem niedrigen Zaun entlang zum nächsten Käfig. Er verströmte den Geruch von trockenem Gras und Lehm, und ich konnte nicht erkennen, was für ein Geschöpf hier lebte. Drinnen sah ich einen hölzernen Bau, in dem der Bewohner vermutlich schlief. Ich spürte aber, dass er harmlos war, ein Grasfresser, kein Fleischfresser.

Vor dem dritten Käfig machte ich halt und atmete erst einmal tief durch. Vom Ansturm der vielen Gerüche brummte mir der Schädel. Ich schloss die Augen und versuchte noch einmal, die einzelnen Witterungen zuzuordnen. Die Geschöpfe in meiner nächsten Nähe besaßen Fell oder eine dicke Haut, doch aus den weiter entfernten Käfigen zog der Geruch von Federn zu mir herüber. Vögel – dort musste ich hin!

Zu dem Vogel, der gekrächzt hatte, der sich bemerkbar gemacht und mich zum Kommen aufgefordert hatte.

Sein Käfig lag in der entgegengesetzten Richtung. Als ich die Augen wieder öffnete und mich umdrehen wollte, schlug mir plötzlich eine stechende Witterung entgegen. Sie kam aus dem Käfig direkt vor mir. Drinnen regte sich nichts. Ich schlich näher.

Der Käfig war leer, musste aber kürzlich noch bewohnt gewesen sein. Mein Instinkt pfiff mir in den Ohren wie ein eisiger Wind, aber meine Neugier war stärker … ich lugte durch das Gitter. Ich konnte ein Stück grasbewachsener Erde erkennen, ein paar Büsche und einen kleinen Tümpel. Angestrengt kniff ich die Augen zusammen. Nah am Gitter war ein Baum umgehackt worden, so dass nur noch der Stumpf übrig war. Durch die Rinde zogen sich lange Furchen.

Die Spuren riesiger Krallen.

Es überlief mich kalt. So tiefe Furchen konnten unmöglich von einem Fuchs stammen. Das Geschöpf, das hier gewohnt hatte, musste gewaltige Kräfte besitzen.

Dann wehte mir auf einmal ein köstlicher Duft um die Schnauze. Dicht hinter dem Gitter lag ein Knochen. Ein Knochen mit einem großen Stück Fleisch dran, das mit weißen Knorpelklumpen durchsetzt war. Mein Magen grollte gierig. Ich langte mit der Pfote durch die Gitterstäbe, reichte aber nicht heran. Ein enttäuschtes Winseln entschlüpfte mir, und ich versuchte es noch einmal. Diesmal gelang es mir, den Knochen mit den ausgestreckten Krallen anzustupsen, so dass er sich eine Schnurrhaarlänge in meine Richtung bewegte. Mir fiel ein, wie ich Ma einmal dabei zugeschaut hatte, wie sie Beeren von einem hohen Ast pflückte. Sie war sehr überlegt und geschickt vorgegangen. Mit der einen Vorderpfote hatte sie den Ast zu sich heruntergebogen, mit der anderen hatte sie ihn festgehalten. Wenn ich nicht zu ungeduldig war, konnte es mir gelingen, mir den Knochen zu holen. Ich stellte mir vor, wie das fette Fleisch mein Maul füllte, wie mir der Saft die Kehle hinunterrann.

Noch ein behutsamer Stupser, und ich bekam ihn schon beinahe zu fassen. Das Fleisch war rosig, sein Duft ließ mir das Wasser im Maul zusammenlaufen. Der Knochen war lang und gelblich weiß. Er war mit tiefen Kerben übersät, die von riesigen Zähnen stammen mussten.

Ich zwängte die Pfote durch die Stäbe. Der Schmerz fuhr mir den Vorderlauf hoch, aber die fordernde Stimme meines Magens übertönte ihn.

Ich habe Hunger, verkündete sie. Ich habe ewig nichts Fressbares mehr gekriegt.

Mit zusammengebissenen Zähnen stieß ich die Pfote noch weiter durchs Gitter und rollte den Knochen in meine Richtung. Erwartungsvoll senkte ich die Schnauze und öffnete das Maul, um ihn zu packen. Dicht über dem Boden war der Geruch des ehemaligen Käfigbewohners überwältigend stark. Er tränkte das Fell an meiner Schnauzenunterseite. Ich hielt inne. Hier stimmte etwas nicht. Der Geruch war zu kräftig, zu frisch …

Im hinteren, dunklen Teil des Käfigs brach ein donnerndes Gebrüll los. Ein riesiges Ungeheuer sprang mit einem Satz auf mich zu. Ich wollte die Pfote zurückziehen, aber das tat so weh, dass ich vor Schmerz aufjaulte. Mein Vorderlauf steckte fest! Ich duckte mich in Todesangst, als sich das Ungeheuer zornig heulend gegen das Gitter warf und den gewaltigen Rachen aufriss. In den benachbarten Käfigen regten sich die Bewohner. Das Vogelgekrächz setzte wieder ein, und ich verfluchte das Federvieh, das mich an diesen entsetzlichen Ort gelockt hatte. Abermals versuchte ich, meine eingeklemmte Pfote zu befreien, doch alles Zerren war vergebens.