17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Wir wollen, dass der Fremde einer von uns ist, jemand, den wir verstehen können.« Tash Aw erzählt mit Blick auf seine malaysisch-chinesische Familie eine zutiefst persönliche Geschichte des modernen Asiens.

Vielleicht beginnt alles an der Universität in England. Da sitzt er beim Lunch inmitten von Kommilitonen, die ihren Stammbaum Generation um Generation herunterbeten können. Und er? Weiß nicht einmal genau, wo seine Großmutter aufgewachsen ist. Tash Aw macht sich auf die Suche, und was er findet, ist nichts weniger als der Kontinent, den er in sich trägt. Von einer Taxifahrt durch das heutige Bangkok über die Besuche bei Kentucky Fried Chicken im Kuala Lumpur seiner Kindheit bis zu den gefährlichen Bootsüberfahrten von China nach Malaysia, die seine Großväter in den Zwanzigerjahren antraten. Aw verwebt die Geschichten seiner Vorfahren mit seinen eigenen Erfahrungen, malt Bilder von ländlichen Dörfern und Nachtclubs in Megacitys. Er zeigt die schwindelerregende Vielfalt von Sprachen, Dialekten und Slangs und zeichnet damit das komplexe und lebendige Porträt Asiens.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 109

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Tash Aw

Fremde am Pier

Porträt einer Familie

Aus dem Englischen von Pociao und Roberto de Hollanda

Luchterhand Verlag

Inhalt:

Vielleicht beginnt alles an der Universität in England. Da sitzt er beim Lunch inmitten von Kommilitonen, die ihren Stammbaum Generation um Generation herunterbeten können. Und er? Weiß nicht einmal genau, wo seine Großmutter aufgewachsen ist. Tash Aw macht sich auf die Suche, und was er findet, ist nichts weniger als der Kontinent, den er in sich trägt. Von einer Taxifahrt durch das heutige Bangkok über die Besuche bei Kentucky Fried Chicken im Kuala Lumpur seiner Kindheit bis zu den gefährlichen Bootsüberfahrten von China nach Malaysia, die seine Großväter in den Zwanzigerjahren antraten. Aw verwebt die Geschichten seiner Vorfahren mit seinen eigenen Erfahrungen, malt Bilder von ländlichen Dörfern und Nachtclubs in Megacitys. Er zeigt die schwindelerregende Vielfalt von Sprachen, Dialekten und Slangs und zeichnet damit das komplexe und lebendige Porträt Asiens.

Autor:

Tash Aw wurde als Kind malaysischer Eltern 1971 in Taiwan geboren und wuchs in Kuala Lumpur auf. Er studierte Jura in Großbritannien, veröffentlichte mehrere Romane und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. dem Commonwealth Writers’ Prize und dem Whitbread First Novel Award, und zweimal für den Man Booker Prize nominiert. Sein Werk ist in 23 Sprachen übersetzt. Tash Aw lebt vorwiegend in der Provence und kommentiert u. a. für die »New York Times« und die BBC Kultur und Politik im südostasiatischen Raum.

Übersetzer:

POCIAO übersetze u.a. Patti Smith und Paul Bowles und gewann 2017 den DeLillo-Übersetzungswettbewerb des Deutschen Übersetzerfonds und der FAZ.

ROBERTO DE HOLLANDA übersetze u.a. José Luis Sampredo, Kent Haruf, Bob Woodward und Almudena Grandes.

Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Strangers on a Pier: Portrait of a Family« bei 4th Estate.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © der Originalausgabe 2016, 2021 Tash Aw

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe

2024 Luchterhand Literaturverlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

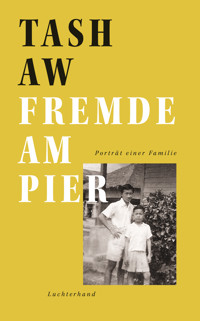

Umschlaggestaltung: Buxdesign | München unter Verwendung eines Fotos von © Tash Aw/Privatarchiv

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-29358-1V001

www.luchterhand-literaturverlag.de

facebook.com/luchterhandverlag

I

Das Gesicht

Pom mai ben Thai. Watashi no nihonjinde wanaidesu.

Jaesonghaeyo, han-guk saram ahniaeyo. Bukan orang

Indonesia. Ma Nepali ta hoina.

Ich bin kein Thai. Ich bin kein Japaner. Entschuldigung, ich bin kein Koreaner. Ich bin auch kein Indonesier. Ich bin kein Nepalese.

Möglichkeiten, zu sagen, was wir nicht sind, und mit

der Geschichte dessen zu beginnen, was wir sind.

Eins

Ich sitze im Taxi in Bangkok. Mein Begleiter – Europäer, weiß – spricht fließend Thai, doch jedes Mal wenn er etwas sagt, dreht sich der Taxifahrer mit seiner Antwort zu mir um. Ich schüttele den Kopf. Pom mai ben Thai. Ich bin kein Thai. Not Thai. Er sieht weiterhin mich an, wenn er spricht, nicht meinen Freund. Ich bin das passive Bindeglied dieser seltsamen Dreierunterhaltung.

Ich bin in Nepal, in den Hügeln westlich von Pokhara. Ein Dorfschullehrer behauptet steif und fest, ich gehörte zu den Gurung, einer ethnischen Gruppe von Schafhirten und Soldaten. Ich stamme aus Malaysia, entgegne ich. Bist du sicher? Vielleicht war dein Vater ein Gurkha-Soldat, der gegen die malaiischen Kommunisten kämpfte. Später mustere ich mein Gesicht im Spiegel: Meine Wangen sind rosig und sonnenverbrannt von den langen Trekkingtagen in großer Höhe, die Augen zusammengekniffen wegen des grellen Lichts. Meiner Ansicht nach sehe ich aus wie ein Ausländer – genauer gesagt, wie jemand von hier. Vielleicht bin ich ein Gurung.

Ich gehe an Bord eines Cathay-Pacific-Flugs von Shanghai nach Hongkong. Die Airline-Mitarbeiter am Boarding Gate, Festlandchinesen, verabschieden sich von mir auf Mandarin, doch zwanzig Meter weiter, an der Tür der Maschine, begrüßen mich die Mitglieder der Crew, Hongkong-Chinesen, auf Kantonesisch. (Mir fällt auf, dass die meisten anderen Passagiere mit chinesischen Wurzeln diese spezielle Behandlung nicht erhalten.)

Es hat mit meinem Gesicht zu tun. Meine Gesichtszüge sind neutral, unauffällig, die Hautfarbe veränderlich – blass in den sonnenarmen Klimazonen des Nordens, doch nach ein oder zwei Tagen in den Tropen wird sie schnell dunkler. Mein Gesicht fügt sich in die kulturelle Landschaft Asiens ein: Östlich von Indien wird meine Identität elastisch und passt sich den Menschen um mich herum an. Manchmal frage ich mich, ob ich diesem Prozess unbewusst Vorschub leiste, indem ich meine Bewegungen und mein Verhalten so ausrichte, dass ich mich ihnen angleiche. Letztes Jahr stellte ich während eines Literaturfestivals in Tokio fest, dass ich respektvoll nickte, als mir jemand auf der Straße den Weg zeigte, obwohl ich in Wirklichkeit kein einziges Wort von dem verstand, was er sagte. Ich frage mich, ob ich es irgendwie genieße, für einen Einheimischen gehalten zu werden, so wie ich frustriert bin, wenn niemand zu wissen scheint oder wissen will, woher ich komme. In manchen Ländern wie Thailand, wo ich ein paar einfache Sätze aneinanderreihen kann, ertappe ich mich dabei, den Akzent der Einheimischen nachzuahmen, was die Leute noch mehr verwirrt. Aber es macht sie auch glücklich. Kommt aufs Gleiche raus, antworten die Thais fröhlich, wenn meine Identität endlich aufgedeckt wird, und ziehen mit dem Zeigefinger einen Kreis um ihr Gesicht: Mein Gesicht ist ihr Gesicht.

Es kommt alles aufs Gleiche raus. Vielleicht hat es gar nichts mit unseren Gesichtern zu tun, sondern mit unserem Wunsch, dass alle so sein sollen wie wir. Wir wollen, dass der Fremde einer von uns ist, jemand, den wir verstehen können.

Zwei

Meine beiden Großväter lebten an den Ufern breiter, schlammiger Flüsse tief im malaysischen Landesinneren, jeder auf einer Seite der dicht bewaldeten Bergkette, die das Land in zwei Hälften teilt. Der eine besaß einen Laden, der andere war Dorfschullehrer. Einer wohnte in Perak, in einer kleinen Stadt namens Parit, nicht weit von Batu Gajah, das wiederum nicht weit von Ipoh entfernt ist, der Hauptstadt des Bundesstaates. Der andere führte ein eher rastloses Leben und zog von einer abgelegenen Dschungelstadt zur nächsten – Tumpat, Temangan –, bevor er sich endgültig in Kuala Krai niederließ, im Herzen des islamischen Staates Kelantan an der entlegenen Nordostküste Malaysias. Einer war Hokkien, sprach Minnan und kam aus der Provinz Fujian, der andere stammte von der Insel Hainan, ganz im Süden von China, im Südchinesischen Meer, etwa auf halber Höhe der vietnamesischen Küste und nur ein paar Tage mit dem Schiff von Malaysia entfernt.

(Eine kurze Anmerkung: Hokkien, Hainanesisch; dazu kommen noch Kantonesisch, Hakka, Teochew. Die unterschiedlichen regionalen Wurzeln chinesischer Migranten in Südostasien. Merkt sie euch; sie sind wichtig für diese Geschichte.)

Meine Großväter hatten beide irgendwann in den 1920er-Jahren die gefährliche Bootsfahrt von Südchina zur malaiischen Halbinsel hinter sich gebracht. Sie waren gerade mal Teenager, als sie die Reise antraten: auf der Flucht vor einem China, das von Hungersnot geplagt im Bürgerkrieg zerfiel. Ich glaube nicht, dass ihre Familien sich mit Chinas politischen Wirren während der Warlord-Ära auskannten. Vielleicht wussten sie, dass die Qing-Dynastie vor Kurzem zu Ende gegangen war und sie keinen Kaiser mehr hatten. Aber sie hätten nicht verstanden, was es bedeutet, in den gerade erst entstandenen Ruinen einer tausendjährigen Kaiserherrschaft zu leben, hätten die Komplexität des zunehmend erbitterten Konflikts zwischen Chiang Kai-sheks nationalistischen Kuomintang und der aufkommenden Macht der Kommunistischen Partei nicht erfassen können. Es war ihnen nicht bewusst, dass sie in einer folgenschweren Zeit lebten, in einem Zeitalter, das alle anderen Zeitalter beenden sollte, zu Beginn eines Romans, dessen mittleren Kapiteln wir uns heute erst nähern. Sie lebten in einer Zeit, in der die Weichen dafür gestellt wurden, dass China hundert Jahre später die Vorstellungskraft der Welt würde beherrschen können; aber sie würden nicht miterleben, wie ihr Land zur Fabrik der Welt wurde, zum weltweit größten Konsumenten von Luxusgütern, zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, die nur die Macht der Vereinigten Staaten respektiert. In diesen wenigen Jahren hatten sie mit Blick auf ihre Zukunft als Erwachsene nur ein Ziel vor Augen: der erdrückenden Armut zu entkommen.

Und in jenen Zeiten führten die Wege zur Rettung fast unausweichlich in die warmen, fruchtbaren Länder, die sich südlich von China über einen riesigen Archipel erstreckten, wo die chinesischen Kaiser ein jahrhundertealtes Netz von Handelsrouten und uralten Beziehungen auf der Grundlage von Vasallen und tributpflichtigen Staaten aufgebaut hatten, mit den Häfen von Singapur und Malakka im Epizentrum. Dies war ein Land der Verheißung, das die Chinesen als Nanyang, südlicher Ozean, bezeichneten.

Manchmal, wenn ich in New York oder Shanghai ankomme, alten Hafenstädten, die Generationen von Einwanderern angezogen haben, ertappe ich mich dabei, wie ich mir die Ankunft meiner Großväter an den Docks von Singapur vorstelle, an einem unbekannten Ort, dessen Anblick und Geräusche dennoch unglaublich tröstlich gewesen sein müssen. Die Temperatur: heiß und feucht, genau wie in den langen Sommern ihrer Heimat. Hier wird es keine kühle Jahreszeit geben, keine kurze Verschnaufpause von Hitze und Regen, aber das wissen sie noch nicht. Die Landschaft: immergrüne Laubbäume und Wasserwege, die Nähe des Meeres. Auch das fast wie zu Hause. Es riecht nach feuchter Erde und faulender Vegetation; nach Essen, nach Möglichkeiten. Aber vor allem sind es die Menschen, die ihnen das Gefühl vermitteln, hier leben zu können. Dies ist eine britische Kolonie, aber auch eine Stadt des freien Handels, damals wie heute. Ausländer kommen leicht an, finden leicht Arbeit; sie bleiben. Nach achtzig Jahren Einwanderung aus China, seit der Einführung einer britischen Verwaltung und der Erschließung natürlicher Ressourcen durch die Kolonialregierung wimmelt es in Singapur von Chinesen – Fabrikarbeitern, Hafenarbeitern, Nachkommen der Zwangsarbeiter in den malaiischen Zinnminen und Plantagen, aber auch Händlern und Gewerbetreibenden, Künstlern und Schriftstellern. Es gibt chinesische Zeitungen, chinesische Geschäfte mit chinesischen Schildern in eleganten traditionellen Schriftzeichen, chinesische Schulen, sogar eine chinesische Bank – die Overseas Chinese Bank. Meine Großväter sind nicht allein, und sie sind tatsächlich mehrere Generationen davon entfernt, Pioniere zu sein.

Von hier aus suchen sie die Person auf, deren Name und Anschrift sie erhalten haben. Sie bewahren diese Informationen auf einem Zettel auf, es ist ihr wertvollster Besitz. Alle anderen Personen auf dem Schiff haben ein ähnliches Stück Papier mit dem Namen eines Verwandten oder vielleicht jemandem aus ihrem Dorf, der irgendwann in der Vergangenheit weggezogen ist und sich irgendwo in Nanyang niedergelassen hat. Doch wohin soll man gehen, wie findet man diese Kontakte? Noch kennt niemand die Geografie dieses fremden und doch vertrauten Ortes; weiß niemand, wie weit Kota Bharu von Singapur entfernt ist, oder ob Jakarta näher an Malakka liegt als Penang. Bangkok ist irgendwo nördlich von hier, aber wie weit entfernt? Sie stehen an den Docks und rätseln, wohin sie als Nächstes gehen sollen.

Fremde, verloren an einem Pier.

Ich denke oft an dieses Bild. Zum Beispiel, als ich vor ein paar Jahren in Marokko war und mich in Marrakesch mit einem jungen Mann unterhielt. Er hatte keine Arbeit und auch keine Hoffnung, eine zu bekommen. Er wollte nach New Jersey, weil er dort einen Onkel hatte. Er plante, irgendwie nach London zu gelangen und dann einfach … nach Amerika »rüberzuspringen«. Oder als ich bei meinem letzten Besuch in Jakarta auf einen Taxifahrer traf, der meinte, Großbritannien und die Niederlande seien fünf, sechs Stunden von Indonesien entfernt, und es wäre vielleicht keine schlechte Idee, sich dort um einen Job zu bemühen. Ich erzählte ihm, dass der Flug vierzehn Stunden dauert; er glaubte mir nicht. Er pfiff durch die Zähne und sagte: Quatsch, in der Zeit könnte man bis nach Grönland kommen.

Meine Großväter. Fremde, verloren an einem Pier.

Jetzt sind diese regionalen Identitäten – Hokkien, Kantonesen, Teochew, Hainanesen – für die neuen Einwanderer aus China entscheidend. Dabei geht es nicht um Identität – jedenfalls noch nicht –, sondern ums Überleben. Ihr Heimatdorf und der Dialekt, den sie sprechen, sorgen dafür, dass sie in diesem neuen Land nicht untergehen. Später werden diese Merkmale die Richtung ihres neuen Lebens beeinflussen, sehr wahrscheinlich auch das ihrer Kinder und vielleicht sogar Kindeskinder. Denn die Person, deren Adresse sie jetzt suchen, wird ein Landsmann sein, ein Hokkien oder Kantonese, jemand, der ihnen zuerst ein Bett und etwas zu essen besorgen kann und dann über ein Netzwerk von Kontakten verfügt, die ihnen bei der Suche nach Arbeit helfen werden. Wenn es keine echten Blutsverwandten sind, werden sie für den frischgebackenen Migranten so etwas wie eine erweiterte Familie sein. Für den Rest ihres Lebens werden diese Neuankömmlinge ihre Adoptivfamilien in Erinnerung behalten, und auch die Herzlichkeit, die ihnen in diesen ersten Tagen entgegenschlug. Uncle, Auntie – so werden sie die älteren Mitglieder des Clans nennen. Das ist eine traditionelle chinesische Praxis, die hier in Nanyang besonders eifrig fortgeführt wird, sodass ihre Enkelkinder zwei Generationen später nicht mehr so genau wissen, ob jemand tatsächlich ihr Onkel oder ihre Tante ist, oder nur ein Fremder, der ihren Großvater einst bei sich aufgenommen hat.