12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Schruf & Stipetic

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eigensinnige Charaktere, reizbar, temperamentvoll, verstockt, manchmal grob, dem Alkohol zugetan, lethargisch, Familienmenschen, Außenseiter, Patriarchen – und immer wieder Menschen, die dieser Gesellschaft trotzig ein Stück Freiheit abringen. Pavičić ist ein Meister der Beobachtung menschlicher Beziehungen. Mit untrüglichem Instinkt findet er den Moment, nach dem nichts mehr ist, wie es war.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 410

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

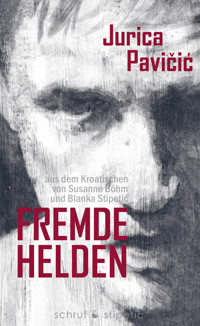

Jurica Pavicic

FREMDE HELDEN

Übersetzt von Susanne Böhm und Blanka Stipetic

© Schruf & Stipetic GbR, Berlin 2023

www.schruf-stipetic.de

Die Originale sind erschienen in den Sammelbänden:

Patrola na cesti

(VBZ Zagreb 2008)

© 2008 Jurica Pavicic

Brod u dvoristu

(VBZ Zagreb 2013)

© 2013 Jurica Pavicic

Covergestaltung: Kathrin Mock unter Verwendung eines Bildes

von Sabine Dittmann

ISBN: 978-3-944359-76-2

Das Buch erscheint mit finanzieller Unterstützung des Ministeriums für Kultur der Republik Kroatien.

Vervielfältigung und gewerbliche Nutzung nur nach ausdrücklicher Genehmigung der Schruf und Stipetic GbR.

Inhalt

NACHTSTREIFE

DER SCHLANGENTÖTER

ZWEITER STOCK, HIMMEL

DER SCHUTZENGEL

DAS TABERNAKEL

DER KLÜGSTE KOPF

DER HELD

DIE INDIANER

DER VIERTE KÖNIG

DIE VERSCHWUNDENE FRAU

NACHTSTREIFE

Wenn im Winter von Norden die Bora kommt und alle Farben klar erstrahlen lässt, gehe ich manchmal auf die Veranda unseres Familienhauses hinaus. Meist am späten Nachmittag, kurz bevor es dunkel wird. Dann gehe ich hinaus und beobachte, wie ein rötlicher Schein die Berge im Norden umschmeichelt, und ich atme die kalte klare Luft, die meine Nase befreit und meinen Kopf erfrischt.

So stehe ich auch jetzt draußen und blicke über die Ebene. Ich schaue in Richtung Bosnien, sehe die öde, vereiste Ebene und die Stadt Imotski am anderen Ende des Tals. Aus der Ferne hört man eine Motorsäge, die sich durch trockene Äste frisst. In meiner Hand halte ich ein Glas vom Wein meines Vaters, er ist rostfarben, süß und nicht gut, so war der Wein meines Vaters schon immer. Ich stehe auf der Veranda, rieche die wilde Dämmerung und denke darüber nach, wie es hätte anders laufen können.

Es hätte anders laufen können, wenn mein Bruder Frane nicht gewesen wäre. Der Teufel soll ihn holen.

*

Ich heiße Josip Jonjic und ich arbeite für den Staat. Ich bin Polizist. Mein Büro ist auf der anderen Seite des Tals, in Imotski. Ich fahre einen blauweißen Golf mit Martinshorn, verhafte Säufer und Brandstifter und rücke aus, sobald uns jemand ruft, wegen Lärmbelästigung oder einer Schlägerei. Am frühen Abend fahre ich an der Straße, die in die Herzegowina führt, Streife. Dort halten wir Autos an und suchen Schmuggler. Manchmal finden wir versteckte Fächer in Autos, fünfzig Stangen Zigaretten, Alkohol, unversteuerten Tabak. Zwei-, dreimal im Jahr kommen Inspektoren aus Split, ziehen ein Auto raus, zerlegen es in Einzelteile und stoßen auf ein paar Kilo Heroin oder Gras. »Informanten«, sagen sie dann und verabschieden sich wieder. Wir aber bleiben hier, im gleichen stumpfen Nichtwissen wie zuvor. Hier passieren keine großen Dinge. Mal verprügelt einer seine Frau oder trinkt zu viel, mehr passiert nicht. Ich arbeite von sieben bis drei, so ehrlich wie, ich kann, so wie alle anderen, in Uniform oder Zivil.

Nur mein Bruder Frane nicht. Frane ist anders. Frane ist kein anständiger Mensch.

*

Von der Veranda aus schaue ich auf Mutters Blumen, Pfirsich- und Mandelbäume, Salat und Grünkohl. Hinter dem Garten erstreckt sich das Tal, eine ovale Fläche, gelb und braun vom verdorrten Gras. Ich erinnere mich an die Zeit, als es hier noch anders war. Zu der Zeit war ich vielleicht zwölf Jahre alt und Frane zehn. Er war dünn und knochig wie ein knorriger Ast und er war Mutters Liebling. Im Tal spielten wir Fußball mit den anderen Dorfkindern, und Frane stand im Tor. Er warf sich nach links und nach rechts, verletzte sich an Knien und Ellenbogen und hechtete zwischen die Beine der Gegner. Die anderen zogen ihn auf: »Komm schon, Frane, Hechtsprung!« Das ärgerte Frane und er rastete aus. An den Ellenbogen blutend bewarf er die anderen mit Steinen, bis irgendeine Oma von ihrem Balkon aus auf den Streit aufmerksam wurde und alle nach Hause schickte. »Der ist ganz schön reizbar, dieser Frane Jonjic«, sagten die Frauen. »Wer hätte das gedacht, wo doch sein Vater so ein friedfertiger Mann ist.«

Die Frauen hatten recht. Frane war anders als der Rest unserer Familie. Unser Vater war ein ruhiger, friedliebender Mensch. Jeden Morgen öffnete er um sechs Uhr den Laden in der Dorfmitte, zog einen blauen Kittel über und verkaufte bis drei Uhr am Nachmittag Brot, Bier, Dünger, Pflanzenschutzmittel und die Sportzeitung. Er räumte Waren in Holzregale, die Rechnungen schrieb er bedächtig in einen Quittungsblock mit blauen Linien und erzählte den alten Frauen, wie es Jozo in Mannheim, Braco in Ludwigshafen oder Marian in Berlin erging. Am Ende seiner Schicht zählte er die Einnahmen und schloss den Laden ab. Er ging zu Fuß nach Hause, aß zu Mittag und trank ein Glas von seinem eigenen Wein. Abends stand er auf der Veranda, genau hier, wo ich jetzt stehe, und sah zu, wie sich Nebel und Tau über das Tal legten. Er trank den mostigen Wein, schweigend und ruhig wie ein Buddha.

*

Das war in den Achtzigern, es war noch die kommunistische Zeit, aber man konnte schon erahnen, dass diese Tage gezählt waren. Der Pfarrer Don Andelko wetterte in der Kirche ganz offen gegen die Kommunisten, und Jozo berichtete, bei ihnen in Mannheim habe man Geld für eine Atombombe gesammelt, die über Belgrad abgeworfen werden sollte. Im Dorf sprach man nur flüsternd über Politik, man drehte das Radio auf und tuschelte über Leute namens Miko und Savka. Wenn das Gespräch sich der Partei und Tito zuwandte, schickte man uns Kinder aus dem Raum, was uns ganz recht war. Frane und ich kletterten auf Feigenbäume, trieben uns im Wald herum oder spielten Murmeln auf dem ehemaligen Dreschplatz. Wir spielten auch Dosenwerfen, kickten mit einem lilafarbenen tschechischen Lederball und spielten Fuchsen mit Messingmünzen, die auf einer Seite ein Ährenkranz zierte, das sozialistische Wappen. Frane hatte auch noch ganz andere Spiele. Er kaufte Böller, schüttete das Pulver in Blechdosen und fertigte so seine eigenen Handgranaten an. Er fing Eidechsen, tötete sie und ließ sie an den Ästen eines Mandelbaums austrocknen. Die getrockneten Tiere nahm er mit in die Schule und steckte sie den Mädchen in den Ausschnitt. Die Mädchen kreischten und zogen panisch die Pullover aus. In der siebten Klasse hatte er vierundzwanzig unentschuldigte Fehltage und wurde zweimal vom Unterricht ausgeschlossen. Im Frühjahr musste unsere Mutter zum Direktor und kehrte mit düsterer Miene nach Hause zurück. Damals hörte ich zum ersten Mal dieses Wort, ein Urteil, das sich als endgültig erweisen sollte: Problem.

»Er ist ein Problem«, sagte die Mutter beim Abendessen. Ich kaute mit gesenktem Kopf mein Fleisch, und Frane lächelte, als wäre er stolz auf einen neu erworbenen Titel. Unser Vater saß schweigend vor seinem Teller und einem Glas Wein.

Am nächsten Morgen wachte ich früh auf. Unter der Decke war es warm, ich wollte nicht aufstehen, aber meine Blase setzte sich durch. Ich lief barfuß über den Flur zur Toilette. Es war sechs Uhr und ich sah, wie sich mein Vater für die Arbeit fertigmachte. Das Haus war kalt, die Fliesen eisig und mein Vater hustete, als er die Schuhe anzog. Die Fensterscheiben waren beschlagen und draußen hing Nebel über dem Tal. Mein Vater schlüpfte in seine Jacke, doch statt das Haus zu verlassen, ging er in Franes Zimmer und schaute auf seinen jüngeren Sohn, der schlief, als könnte er kein Wässerchen trüben. Mein Vater betrachtete ihn wie ein Mysterium, das er niemals enträtseln würde. Er betrachtete Frane und ich betrachtete ihn, meine Füße wurden kalt und durch mein Herz ging ein Riss.

*

Das war 1986, ein Jahr später kam Frane in die Mittelschule. Braco, Jozo und Marian kamen zu Weihnachten aus Mannheim und Ludwigshafen. Sie berichteten, in Deutschland höre man, mit Jugoslawien gehe es zu Ende. Jeden Tag saß unsere Mutter mit den Nachbarinnen von morgens bis abends vor dem Fernseher und verfolgte Parlamentsdebatten, und an der Straße Richtung Sestanovac, genau in der Kurve, hatte ein Rückkehrer ein grelles, ovales Ungetüm hingebaut, eine Disco.

Für die unter Zwanzigjährigen von uns begann eine neue Zeit. Der DJ spielte Duran Duran und Billy Idol, die Gastarbeiterkinder prahlten mit Nietenjeans und Jeansjacken, und wir Jungs drängten uns in einer Ecke, schlürften Rum-Cola und beobachteten misstrauisch die Mädchen, als wären sie infiziert von einem gefährlichen, ansteckenden Virus. 1987 gingen Frane und ich einmal zusammen in die Disco, er fasste sich ein Herz und sprach ein Mädchen an. Ich erinnere mich genau – es war ein Freitag, Nachmittagsdisco, und das Mädchen hieß Maria.

Maria war aus der Stadt, besuchte das Gymnasium und sprach Deutsch, weil sie die Ferien immer in Ulm verbrachte, wo ihr Vater Kessel zusammenschweißte. Sie trug gebleichte Jeans, einen New-Wave-Pony und hatte schöne dunkle Augen. An diesem Abend tanzten wir abwechselnd mit Maria, mal Frane, mal ich. Zwischendurch spielte der DJ langsame Stücke von Bijelo Dugme. Ich war wieder an der Reihe und legte meine Hand auf Marias Rücken. Ich spürte unter meinen Fingerspitzen ihre Haut, ihren Arm um meinen Hals, sah ihr in die Augen, die die Farbe von Kaffee hatten. Ich wiegte mich im Rhythmus der Musik, flau im Magen von Cola und Rum. Ich fühlte mich gut.

Dieser Tag sollte unser Leben verändern, meins und ihres.

*

Im Juni stand Frane in vier Fächern auf mangelhaft und seine Versetzung war gefährdet. An einem Samstag schlossen sich unsere Eltern im Schlafzimmer ein und stritten sich. Danach kam Vater schweigend und grimmig aus dem Zimmer. Am nächsten Tag ging er nicht zur Messe, sondern in den Laden. Er holte eine Flasche Whisky aus dem Regal und packte ein großes Stück Prosciutto in weißes Papier. Dann setzte er sich in den Wagen und fuhr nach Imotski. Auch wenn sie versuchten, es vor mir zu verbergen, wusste ich, dass der Whisky und der Prosciutto für den Physiklehrer waren.

Aus Franes vier Fünfen wurden am Montag wundersamerweise drei. Doch unser Vater war nicht glücklich. Ich kann mich noch gut erinnern, wie er aus Imotski zurückkam. Er sagte nichts, aber sein Gesicht war kreidebleich.

Eines Abends, kurz nach Ende des Schuljahres, fuhr ich per Anhalter in den Ort. Ich schlenderte die Hauptstraße entlang, arbeitete mich von Café zu Café und trank Rum-Cola und Wodka-Tonic. An der Straße waren Gastarbeiter-Mercedes geparkt, aus Kassettenrekordern dröhnte kroatische Rockmusik. Ich schob mich durch das Gedränge, grüßte Bekannte, blieb für ein kurzes Gespräch stehen, doch ich hatte nur ein Ziel: Ich wollte Maria finden.

Ich fand sie nicht. Ganz Imotski war unterwegs, nur Maria nicht. Irgendwann gegen Mitternacht war mir schlecht von dem ganzen Alkohol. Per Anhalter fuhr ich zurück. Als ich nach Hause kam, brannte Licht in der Küche und die Haustür stand offen. Am Küchentisch saßen meine Eltern, Frane und zwei Polizisten mit dem roten Partisanenstern an der Mütze. Für einen Moment schwiegen alle, dann sagte meine Mutter: »Frane ist in den Kiosk eingebrochen.« Die Polizisten schwiegen und Frane grinste verächtlich wie immer.

»Wie jetzt?«, fragte ich. »Wegen ein paar Comics?«

Einer der Polizisten blickte mich scharf an. »Er hat Geld gestohlen, mein Junge. Und nicht ein paar Comics.«

Wieder grinste Frane. Unser Vater war hochrot im Gesicht und verschlossen wie ein Krebs in seinem Panzer.

In diesem Jahr machte ich Abitur und Frane wurde nicht versetzt. Er wechselte in eine Berufsfachschule, doch bereits Ende Oktober meldete sich der Betreuer bei unserem Vater und informierte ihn, dass Frane das Praktikum schwänze. Am gleichen Abend kam es zum Familienstreit. Mein Vater brüllte Frane an – zum letzten Mal, wenn ich mich richtig erinnere. Als sich alles wieder beruhigt hatte, schlich sich Frane in unser Zimmer und schlüpfte unter die Bettdecke.

Ich sah ihn fragend an.

»Ach, ist doch egal«, sagte er. »Ich muss dir was etwas Wichtigeres erzählen.«

»Was denn?«, fragte ich.

»Erinnerst du dich an Maria, aus der Disco?«

Ich nickte.

»Wir gehen miteinander. Seit gestern Abend. Du hast ja keine Ahnung, die ist echt scharf.«

Seine langen Haare waren fettig und er trug eine Jeans mit breitem Gürtel. Er roch säuerlich nach Bier. Eine Zeit lang betrachtete ich ihn schweigend, dann machte ich die Nachttischlampe aus und drehte mich zur Wand. Zum ersten Mal in meinem Leben hasste ich ihn.

*

Ich werde nie wissen, ob Frane schließlich im Gefängnis gelandet wäre, wenn es nicht Krieg gegeben hätte. Doch 1990 sprach man über den kommenden Krieg, als wäre es eine ausgemachte Sache, und 1991 ging es dann los. In der Krajina tauchten Jungs in Tarnanzügen auf, in Slawonien, Zadar und in der Lika machten sich die härteren Jungs bereit. Ich fing an, meinem Vater im Laden zu helfen, und Frane ging mit Maria. Sie fuhren in Marias Auto durch die Gegend oder saßen in Cafés, er trank Hochprozentiges und sie Tonic. In der Schule machte Frane keine Fortschritte, doch seine außerschulischen Aktivitäten liefen wie geschmiert. Er hatte sich mit Bruno und Marian zusammengetan, zwei Rabauken aus der Gegend, die den ganzen Tag nur Flipper spielten. Mit ihnen trieb er sich in der Gegend herum. Die Leute behaupteten, sie würden schmuggeln und kleine Diebstähle begehen. Davon wollte ich aber nichts hören und ich bemühte mich auch, dass diese Geschichten meinem Vater nicht zu Ohren kamen.

Im Sommer 1992 saß mein Vater auf der Veranda, so wie ich jetzt hier sitze. Nach dem Mittagessen hatte er sich um die Rebstöcke gekümmert und war ganz verschwitzt und rot im Gesicht, die Poren seiner Haut waren von der Erde schwarz. So saß er auf der Veranda und erfrischte sich mit verdünntem Wein, als ein großer dunkelblauer Audi auf den Hof fuhr. Er hatte deutsche Nummernschilder, aus Ulm. Ich wusste gleich, wer das war.

Marias Vater schüttelte meinem Vater die Hand, sie gingen ins Haus und zogen sich ins Wohnzimmer zurück. Es gab kein Geschrei und keine Handgreiflichkeiten, doch mein Vater kam sichtlich wütend wieder nach draußen. Was sich im Zimmer abgespielt hatte, erfuhr ich am Abend. Durch die dünnen Wände hörte ich, was meine Eltern im Schlafzimmer miteinander besprachen. Marias Vater hatte verlangt, dass Frane sich von Maria fernhielt. »Sie soll studieren«, hatte er gesagt. Mein Vater hatte ihm gesagt, er könne da nichts machen. »Ihr Sohn hat sie verdorben«, hatte Marias Vater gesagt. Er hatte Frane einen Taugenichts genannt, Abschaum, Kleinkrimineller. Und mein Vater hatte zugehört und geschwiegen, weil er keine Gegenargumente hatte. Dann hörte ich die Haustür aufgehen. Ich legte mich schnell ins Bett und beobachtete im Halbdunkel, wie Frane ins Zimmer kam. Er stank nach süßlichem Schnaps und schwankte wie ein Säufer. Er öffnete seinen Nietengürtel und warf sich auf das Bett, noch immer in Jeans und Hawaiihemd. Dann schlief er ein wie ein Baby.

Es war Juni. Der letzte friedliche Monat, die Ruhe vor dem Sturm.

*

Bis zum Ende des Sommers war der Krieg richtig ausgebrochen. In Slawonien dröhnten die Geschütze, und wenn man mit dem Auto nach Split fuhr, hörte man Maschinengewehre. Mitte September kam Frane spät nachts in eine Kneipe und prügelte einen Typen krankenhausreif. Sie steckten ihn in eine Zelle und mein Vater und ich holten ihn am nächsten Morgen ab. Ein Polizist sagte, Frane habe Schulden eingetrieben, dass das kein Spaß mehr sei. »Wenn die Zeiten anders wären, würde er ins Gefängnis kommen. Aber Sie sehen es ja selbst. So junges, hitziges Blut ist an anderer Stelle besser eingesetzt als in einer Zelle.« Sie ließen Frane unter der Auflage laufen, dass er sich zum Fronteinsatz meldete. Am gleichen Tag noch erschien er in Uniform. Mutters Gesicht erstarrte vor Angst. Mein Vater nicht. Ich glaube, er wollte Frane einfach nur aus den Augen haben.

Am nächsten Morgen stieg Frane mit anderen Rekruten in den Bus. Meine Eltern, Maria und ich verabschiedeten ihn. Als der Bus hinter der Kurve verschwand, fing Maria an zu weinen. Ich legte ihr die Hand auf die Schulter und Maria drückte sie.

Wir ließen Maria im Ort aussteigen und fuhren nach Hause. An der Haustür klemmte ein weißes Kuvert – meine Einberufung.

*

Es wird Abend. Mein Glas ist längst leer. Die Bora hat die Wolken vertrieben. Am dunklen Horizont funkeln Sterne und der Vollmond leuchtet bedrohlich. Aus dem Dorf hört man noch die Motorsäge, man hört eine Fräse, man hört Autos von der Magistrale. Die Leute fahren ihrer Wege, die einen Richtung Bosnien, die anderen Richtung Split. Ihr Ziel kennt man nicht, und was sie denken, weiß man nicht. Schuldige und Unschuldige, Reiche und Arme, jeder hat sein Ziel, jedes Haus unten im Dorf seine eigene Geschichte, seine Fehde, sein Geheimnis. Die Leute streiten sich um Ackergrenzen und das Erbe, Schwiegertöchter und Schwiegermütter hassen sich, die Leute streiten sich um Geld und über Politik. Die Welt ist kompliziert geworden, zu kompliziert für mich.

Damals war es nicht so, damals gab es nur Schwarz und Weiß, messerscharf voneinander getrennt. Zu der Zeit zogen wir alle am gleichen Strang, man wusste, wer die Guten und wer die Bösen waren, und zwischen den Guten und den Bösen lagen nur fünfzig Meter Gestrüpp und ein Schützengraben. Auf der einen Seite standen die, deren Namen man nicht nannte. Auf der anderen wir – Frane und ich, jeder mit seinem Gewehr.

So war das damals, in der Anfangszeit des Krieges. Ich war bei Ston im Einsatz, Frane bei Otisic. Unsere Eltern verpassten keine Nachrichtensendung im Radio, sie zählten jede Waffenruhe und jeden Angriff. Ich kam jeden dritten Donnerstag für eine Woche nach Hause. Dann warf ich meine verdreckte Uniform in die Wäsche und setzte mich mit meinem Vater auf die Veranda. Wir schwiegen und schauten einträchtig in den Nachthimmel. Am nächsten Morgen half ich dabei, den Garten umzugraben, grub für meine Mutter einen Sack Kartoffeln aus und ging mit meinem Vater in den Laden. Der Laden wurde von Mal zu Mal leerer. »Die Grenze ist ungesichert«, sagte mein Vater. »Alle fahren rüber in die Herzegowina zum Einkaufen. Dort werden die Waren nicht besteuert. Lange schaffe ich das nicht mehr.« Ich holte mir einen Stuhl und setzte mich neben ihn. Wir blickten auf die Holzregale. Jetzt lagen da nur Reis, Nudeln, Linsen, zwei Eimer Farbe und Lack.

Im Winter 1992 wurde ich ins Velebit-Gebirge versetzt. Der erste Dezembersturm bedeckte die Berge mit eineinhalb Metern Schnee. Der Wind fegte durch die Talsenken, entwurzelte Eichen, wir kauerten durchgefroren in den Schützengräben, eineinhalbtausend Meter unter uns pflügten Fischkutter durch den Kanal zwischen Split und Brac. Wir sahen das tiefblaue Meer und die Schaumkronen auf den Wellen. Eines Morgens kletterte ich aus dem Schützengraben, klopfte mir die Hose ab und ging pinkeln. Ich versteckte mich hinter einem Gebüsch und knöpfte die Hose auf. Im Unterleib spürte ich einen stechenden Schmerz und in meinem Urin war Blut.

Zwei Tage später schickten sie mich nach Hause. »Eine chronische Entzündung«, sagte der Arzt in Zadar. »Wenn du deine Niere retten willst, musst du dich ausmustern lassen. Vergiss den Militärdienst.« Er stellte mir ein Attest aus und stempelte es ab. Für mich war der Krieg zu Ende.

Weitere zwei Tage später stieg ich an der Magistrale unterhalb des Dorfs aus dem Bus. In der Brusttasche meiner Uniformjacke hatte ich die Entlassungspapiere und den Arztbrief mit der Diagnose. Ich lief zum Dorf hinauf, grüßte alte Leute, die vor dem Haus saßen. »Du bist also auch wieder da. Genau wie dein Bruder«, sagte eine Frau. So erfuhr ich, dass Frane zu Hause war.

Ich sah ihn, schon als ich das Haus betrat. Er hatte sich verändert. Die Haare trug er kurz, er war braungebrannt, sein Oberkörper muskulöser. In seinen Augen lag ein neues Wissen, als wäre er nun mit allen Wassern gewaschen. Stürmisch nahm er mich in den Arm.

»Ich wusste gar nicht, dass du Urlaub hast«, rief er.

»Habe ich auch nicht«, antwortete ich. »Es gibt Neuigkeiten.«

»Ich habe auch Neuigkeiten.« Er zog mich in die Küche.

In der Küche saßen meine Eltern, Maria und Marias Vater aus Ulm. Vor den Männern standen Schnapsgläser, Maria trank eine Limonade. Meine Mutter wirkte erleichtert, als sie mich sah. »Frane und Maria werden heiraten«, verkündete sie. Ich sah zu Maria. Auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt bereits im dritten Monat schwanger war, sah man es ihr nicht an. Schlank und wunderschön saß sie in unserer Küche und strahlte vor Glück.

*

Bei Frühlingsbeginn mussten mein Vater und ich einsehen, dass der Laden nicht überleben würde. Drüben in Bosnien tobte der Krieg, doch entlang der Grenze, in der Duty-free-Zone, schossen Läden in Aluminiumcontainern mit greller Neonreklame aus dem Boden. Die Leute aus der Krajina fuhren alle drei, vier Tage über die Grenze und kauften dort Fleisch, Konserven, Zigaretten, Speiseöl, Haushaltsartikel und elektrische Geräte. Das Angebot im Laden meines Vaters hatte sich auf Brot und Joghurt reduziert, doch davon konnten wir nicht leben. Daher schloss mein Vater den Laden im April 1994 zum letzten Mal ab und ging in Rente. Ich ging zum Arbeitsamt und bat um Hilfe, ich wollte wieder an die Front. Sie schickten mich zum Arzt, aber meine Nieren waren noch immer nicht in Ordnung. Statt an die Front, sagten sie, könne ich zur Polizei gehen.

Franes Hochzeit war für Juni geplant. Marias Vater hatte angeboten, die Feier alleine zu bezahlen. Doch das lehnten meine Eltern ab. Sie verkauften ihr altes Auto, beliehen den Laden und zahlten ihren Teil. Für die Hochzeit mieteten wir den Festsaal eines Restaurants an. Dorthin schickte mich mein Vater am Tag der Hochzeit, um zu schauen, ob alles lief, wie es sollte.

Der Saal war riesig, mit Betonboden und verputzten Wänden. Vor dem Restaurant drehten sich bereits Lämmer über dem Feuer, ihre Haut war noch rosa und fest, wie die eines Menschen. Der Chef richtete gerade die Mikrofone auf der Bühne ein und hängte Fahnen auf. An der Stirnseite des Raums hing neben Fahnenstange und Kruzifix ein Foto des Brautpaars. Frane hatte darauf noch lange Haare und Maria die gleiche Frisur wie an dem Tag, als wir zum ersten Mal miteinander getanzt hatten. Ich betrachtete das Bild und wünschte mir, die Hochzeitsfeier möge so schnell wie möglich vorbeigehen.

Als ich nach Hause kam, war Frane schon da. Er saß barfuß und in Unterhose in der Küche. Seine Füße steckten in einer Wanne mit Seifenwasser; meine Mutter stand hinter ihm und schnitt ihm die Haare. Ich grüßte und ging in mein Zimmer, um mich für die Arbeit fertigzumachen. Als ich wieder aus dem Zimmer kam, trug ich meine Uniform. Frane erstarrte, als er mich so sah.

»Was ist, Brüderchen?«, fragte ich.

»Nichts«, antwortete er. »Ich hätte nur nicht gedacht, dass du die wirklich tragen musst.«

Ich erwiderte nichts, legte den Gürtel um und verließ das Haus. Am liebsten hätte ich ihm eine gescheuert.

*

Die Hochzeit war so, wie Hochzeiten eben sind. Erst die Hymne, bei der alle strammstanden, Marias Vater mit der Hand auf dem Herzen. Die Kellner brachten Prosciutto und Schafskäse, ein Trio spielte zu einer Heimorgel alte Schlager. Am laufenden Band wurden Flaschen herangetragen, und als er seine Braut zum ersten Tanz auffordern musste, war Frane bereits angetrunken. Dann war der Tanz zu Ende und ich forderte Maria auf.

Der Abend erschien mir endlos. Kurz vor Mitternacht verdrückten sich die jungen Leute auf die Terrasse, die Jungs rauchten und grölten, die Mädchen trugen elegante Kleider und kicherten. Die Hochzeitsgäste schlugen sich die Bäuche mit Lammfleisch, Kartoffeln und Frühlingszwiebeln voll und tranken Unmengen Wein und Weinschorle. Frane und ich tanzten abwechselnd mit Maria. Als das Trio ein langsames Stück spielte, zog ich sie an mich. Es schien, als hätte sich nichts geändert seit jenem fernen Tag in der Disco, als Duran Duran lief und Maria einen gefärbten Pony trug.

Für einen Moment glaubte ich, alles wäre noch genau so. Aber alles hatte sich verändert – für immer.

*

Ich stehe auf der Veranda. Der goldene Sonnenuntergang ist vorbei. Der Himmel über den Bergen ist schwarz, und unser Dorf, die Handvoll Häuser, die sich im Tal aneinanderdrängen, wird nur von den wenigen Lampen an den Telegrafenmasten beleuchtet. Der Wind frischt auf. Man hört, wie er durch die Fensterläden pfeift und offene Fenster gegen den Rahmen drückt. Unter den Böen biegen sich die jungen Obstbäume, Zweige von Sträuchern und Büschen verhaken sich. Die Nacht wird kalt und lang, eine jener Nächte, die man nicht allein im Bett verbringen möchte. Doch ich werde keine warmen Füße neben meinen unter der Bettdecke spüren, werde mich nicht an eine Frau schmiegen. Stattdessen stehe ich allein auf der Veranda und starre in die Dunkelheit. Ich blicke zu den wenigen Sternen, sehe das gelbliche Licht der Lampen, höre den Wind pfeifen und sehe, wie er Staub, Müll und Erinnerungen aufwirbelt.

Ende des Sommers 1995 war der Krieg vorbei. Frane kam aus Bosnien zurück und zog die Uniform aus. Der Laden war geschlossen, unser Vater war älter, noch schweigsamer, und ich war Polizist. Zu der Zeit sprachen wir kaum noch miteinander. Wenn wir zusammen in einem Raum waren, schwiegen wir und starrten aneinander vorbei, immer unter dem leidenden Blick unserer Mutter, die wohl ahnte, wie die Zukunft aussehen würde.

Frane und Maria zogen in ein Haus, das Marias Vater an der Straße Richtung Kamenmost erbaut hatte. Das Haus war klein, einstöckig, mit einer großen Garage und einigen Reben, deren Ranken sich über eine Pergola wanden, die jemand aus Wasserrohren gebaut hatte. Im November bekam Maria eine Tochter. Am Tag nach der Geburt setzten sich meine Eltern und ich in mein Auto und fuhren zu Besuch. Maria lag erschöpft in einem weißen Nachthemd auf dem Sofa. An ihrer Brust lag das kleine Mädchen, drei Kilo schwer, und saugte unermüdlich.

»Sie sieht dir gar nicht ähnlich«, sagte mein Vater zu Maria. »Sie kommt mehr nach unserer Familie, sie sieht aus wie Frane.«

»Nicht wie Frane«, erwiderte Maria. »Eher wie Josip, die gleiche Nase, die Stirn und das Grübchen unter der Nase.«

Ich wurde rot und senkte den Blick.

Bei Kaffee und Schnaps verbrachten wir dort den Nachmittag. Die ganze Zeit beobachtete ich Frane. Er hatte Kaffee und Schnaps serviert. Ständig sprang er auf, holte noch Holz, ging in den Flur, schürte das Feuer. Er setzte sich neben Maria auf das Sofa, stand wieder auf, schaute zum Fenster hinaus oder ging auf den Hof, um irgendetwas zu erledigen, was sich nicht aufschieben ließ. Er fand keine Ruhe, wie eine Seele im Fegefeuer, die auf kleiner Flamme gequält wird. Und dann fiel mir auf, dass er in der Zeit, die wir dort schon saßen, die Kleine nicht ein Mal angeschaut hatte.

»Wie wird sie heißen?«, fragte meine Mutter.

»Wir dachten an Josipa«, antwortete Maria. »Nach ihrem Onkel.«

Sie sah mich an und ich schaute weg.

Frane stand schon wieder auf, ging in den kalten Flur und rauchte dort eine Zigarette. Nachdenklich schaute er auf seine Schuhe. Ich schaute wieder zu Maria. Sie strahlte vor Mutterglück. Doch für einen kurzen Moment kreuzten sich unsere Blicke. Sie schaute zu Frane und zurück zu mir. Ein Schatten huschte über ihr Gesicht.

Langsam wurde es dunkel und wir brachen auf. Draußen schaute ich mich um, betrachtete Franes und Marias Hof, das Haus, die Garage, die Pergola. Es hätte ein schönes Haus sein können. Es fehlte nur wenig, es zu einem gemütlichen Heim zu machen, genau so viel, wie ein Mann zustande bringen konnte. An einem Haus gab es immer etwas zu tun. Man musste den Zaun streichen, den Grill frisch lackieren, Büsche oder Bäume schneiden. Man konnte einen Gartenweg anlegen, die Auffahrt mit Kies auffüllen, eine Pergola bauen oder eine Satellitenantenne anbringen. Ein Haus ist wie eine Pflanze, es blüht, wenn man es pflegt. Doch hier war das nicht der Fall. Das Gras um das Haus war verwildert, von den Fensterläden blätterte die Farbe ab. Ein Weg war angefangen worden und führte als offenener Graben durch den Garten. Jetzt wusste Maria, was für mich schon lange kein Geheimnis war: Mein Bruder Frane scherte sich weder um Haus noch Heim.

»Frane kam mir seltsam vor«, sagte meine Mutter auf der Rückfahrt. »Als ginge ihn das alles gar nichts an.« Ich schwieg und starrte durch die Frontscheibe, auf die prasselnd ein heftiger Novemberschauer niederging.

*

Im Frühjahr 1997 wurde ich befördert. Sie versetzten mich ins Polizeipräsidium in der Stadt, gaben mir einen blauweißen Golf und eine neue Aufgabe.

Ich und Dario, frisch von der Schule, kontrollierten die Straße zwischen der Grenze und unserem Dorf. Mal hielten wir einen Laster, mal einen Kombi mit bosnischem Kennzeichen an. Bei den Lastern überprüften wir die Frachtpapiere, bei teuren Personenwagen die Fahrzeugpapiere, die Nummernschilder und die Fahrgestellnummern. Manchmal erwischten wir einen, der Zigaretten schmuggelte, oder einen gestohlenen Geländewagen. Nach unserer Schicht trank ich mit Dario meistens noch ein Bier im Gulam. Dario bewunderte mich, weil ich an der Front gekämpft hatte. Das tat mir gut. Ich erzählte ihm vom Velebit und von Ston, und er war ganz Ohr, als beneidete er mich. Wir tranken unser Bier, während an uns die Laster vorbeirasten, in Richtung Bosnien, Ungarn, der Ukraine und Italien. Sie hatten Küchenzeilen, Fliesen, Reifen geladen – vielleicht auch Kurden oder Kokain. Und wir saßen vor der Kneipe und tranken Bier. So vergingen die Tage; wir jagten Schmuggler, verhafteten Brandstifter und Säufer, und jeden Ersten im Monat kam das Gehalt aufs Konto wie bei jedem, der sein Geld mit anständiger Arbeit verdiente. Das Leben ging weiter und alles wäre in Ordnung gewesen. Wenn Frane nicht wieder Mist gebaut hätte.

Im Sommer erfuhr ich, was außer meinem Vater und mir die ganze Gegend wusste. Frane hatte sich wieder mit Marian und Bruno zusammengetan und betätigte sich als Schmuggler. Der Krieg war schon eine Weile vorbei, seinen Sold bekam er schon längst nicht mehr, aber er hatte immer Geld. Meiner Mutter gegenüber behauptete er, er erledige Arbeiten für Marians Vater. Angeblich vereinbarte er Geschäfte für ihn. »Er ist wie sein Vater, er versteht sich auf Geschäfte«, sagte meine Mutter einmal beim Essen. Ich erwiderte nichts. Wenn einer mir sagt, er vereinbare Geschäfte, dann weiß ich, woher der Wind weht.

Im November 1998 wussten alle im Dorf und auch bei der Polizei, was auch ich wusste. Frane und seine Kumpel schmuggelten aus der Herzegowina unversteuerten Alkohol und Tabak über die Grenze. Die Ware lagerten sie in Franes Garage und in Marians Schlosserei im Nachbarort Vinjane. Alle wussten es und alle schauten mich an, als wäre ich ein Stück Scheiße. Wenn der Bruder eines Schmugglers bei der Polizei ist, dann ist klar, was jeder denkt. Alle glaubten, ich würde Frane decken.

Zu der Zeit hatte ich Frane schon lange nicht mehr besucht. Manchmal fragte meine Mutter beim Essen: »Was soll das, dass du deinen Bruder nicht besuchst? Du siehst deine Nichte gar nie.« Ich schlürfte meine Suppe und murmelte eine unverständliche Antwort, während mein Vater ihr einen Blick zuwarf, als wollte er sie auf den Mond schießen. Maria traf ich nur selten. Manchmal sah ich sie an der Straße, wenn ich in meinem blauweißen Golf nach Imotski fuhr. Dann hielt ich in einer Straßenbucht und begrüßte sie. Auch Josipa sah ich manchmal. Sie hatte sich zu einem dünnen kleinen Mädchen entwickelt. Ihr Blick war klug und nachdenklich, er durchbohrte mich wie ein Röntgenstrahl. »Warum kommst du nicht einfach mal vorbei?«, fragte Maria, und ich redete mich mit Arbeit heraus. Ich log sie an und fragte mich, ob sie wusste, dass in ihrer Garage zwischen den Werkzeugen, unter einer Plane versteckt, Kartons voller Ballantine’s und Teacher’s lagerten. Bei den seltenen Treffen wurden unsere Gespräche immer formaler und kürzer. Dann änderte sich alles, das war an einem Nachmittag 1999.

Die kleine Josipa war schon vier Jahre alt und tänzelte neben Maria den Kiesweg neben der Straße entlang. Es war windig, die Luft feucht, und Maria hatte sich einen Schal vor das Gesicht geschlungen, sodass ich sie kaum erkannte. Ich fuhr in ihre Richtung und hielt an, um sie mitzunehmen. Es hatte gerade angefangen zu regnen, und Maria nahm mein Angebot an. Als sie sich ins Auto setzte, verrutschte der Schal und ich sah auf ihrer Wange unterhalb des Auges einen Bluterguss.

»Was ist das denn?«, fragte ich, und sie zog schnell wieder den Schal vor das Gesicht.

»Ich will wissen, was das ist«, wiederholte ich und erhaschte im Rückspiegel Josipas traurigen und durchdringenden Blick.

Maria sah mich flehend an.

»Frane?«, fragte ich und Maria nickte.

Ich packte unsanft ihren Arm und schob den Ärmel zurück. Der ganze Unterarm war voller blauer Flecken, einer neben dem anderen, ein ganzes Archipel blauer Fingerabdrücke, die ihr Mann auf ihrer Haut hinterlassen hatte.

*

Bei uns sind die Menschen, wie sie sind. Sie mischen sich gerne in fremde Angelegenheiten ein. Sie schielen in fremde Gärten, Höfe und Geldbeutel. Sie wollen wissen, wer was und wie viel hat, wer mit wem im Streit liegt, für wie viel der Nachbar sein Auto oder seinen Acker verkauft hat, wie viel er in Deutschland verdient hat und wie der frisch gebackene Schwiegersohn so ist. Sie schauen dir über die Schulter, wenn du deinen Garten machst, deinen Wahlzettel ausfüllst und wenn du kochst. Nur wenn einer seine Frau schlägt, da mischen sie sich nicht ein.

Seit ich bei der Polizei bin, ruft man uns wegen nicht eingehaltener Ackergrenzen, weil einer betrunken rumgrölt, die Musik laut aufdreht oder weil der Nachbar die in seinen Garten überhängenden Äste eines Feigenbaums einfach abgeschnitten hat. Doch keiner wird dich rufen, weil ein Nachbar seine Frau verprügelt. Im Sommer, wenn die Fenster offenstehen, hört man manchmal, was man nicht hören sollte. Man hört Streit und Gebrüll und manchmal ein Klatschen und einen Schmerzensschrei. Dann schließt man das Fenster und legt den Finger auf den Mund. »Das geht uns nichts an«, flüsterte meine Mutter in solchen Fällen und schloss auch unser Fenster, damit meine Kinderohren so etwas nicht hörten.

So war es auch mit Frane und Maria. Ihr Leid blieb in ihren vier Wänden, ohne Zeugen. Wer wollte, konnte es hören und wissen, konnte sehen, wie Frane betrunken nach Hause kam, Frau und Tochter anschrie, und wie ihm die Hand bei jeder kleinsten Gelegenheit ausrutschte. Die Leute hätten es sehen und hören können. Wenn sie gewollt hätten, aber sie wollten nicht, niemand außer mir.

Nachdem ich Marias Blutergüsse gesehen hatte, knöpfte ich mir Frane bei der nächsten Gelegenheit vor. Er stand in der Dorfkneipe an der Jukebox, in Gesellschaft irgendwelcher Typen, die früher oder später alle bei mir auf der Wache landen würden. Frane hielt einen Schnaps in der Hand und haute auf den Tasten der Jukebox herum. Als ich in Uniform die Kneipe betrat, erstarrten alle. Ich rief Franes Namen und bat ihn hinaus.

Es war kalt und windig. Schweigend liefen wir nebeneinander.

»Ich habe neulich Maria getroffen«, sagte ich. »Sie hatte ein blaues Auge. Glaub nicht, dass die Leute das nicht bemerken.«

»Was interessieren mich die Leute?«

»Und ich? Interessiert es dich, was ich denke?«

»Wenn du dich für meine Meinung interessieren würdest, dann würdest du diese Uniform nicht tragen.«

»Du meinst also, es ist ein Schande, was ich tue?«

»Halt dich von meiner Frau fern. Das will ich damit sagen.«

Er drehte sich um und ging grußlos zurück zur Kneipe.

*

Die Jahre vergingen. Die Zeit schleppte sich dahin, und eine Zeit lang änderte sich nichts. Ich war weiterhin Junggeselle. Ich arbeitete bis drei, samstags ging ich in die Stadt, um mich ein wenig zu vergnügen, wie es Junggesellen eben tun. Maria sah ich weiterhin nur selten, und wenn, dann beobachtete ich genau, ob ich unter dem Mantelärmel oder hinter dem Schal die blauen Spuren der Hand meines Bruders erkennen konnte. Josipa wuchs und wuchs, sie war ein großes schlankes Mädchen, klug und still, sie betrachtete die Welt von oben, wie eine Philosophin.

Frane und seine Kumpel schmuggelten weiter. Durch die Schlosserei in Vinjane wurden Jeans, Whisky und Zigaretten geschleust. Alle wussten das und glaubten, dass ich Geld von Frane bekam. Ich schämte mich und versuchte, es zu ignorieren.

Dann, im Herbst 2000, tauchten Inspektoren aus Split auf.

Es war ein Abend im Oktober. Sie riefen uns im Besprechungsraum der Wache zusammen. Von einem Spitzel unter den Drogendealern hatten sie die Information, dass in der Nacht eine Marihuana-Lieferung aus Mazedonien erwartet wurde. Sie hatten alles: eine Beschreibung des Autos, ein Bild des Hauses, Bilder der Beteiligten. Wohin das alles führte, begriff ich, als ein Bild der Schlosserei in Vinjane auf dem Tisch landete. Schließlich präsentierte der Drogenermittler ein Bild meines Bruders.

Er legte es zusammen mit noch sechs, sieben Bildern auf den Tisch. Da waren ein paar Typen aus der Herzegowina, ein Albaner sowie Marian und Frane. Das Bild war noch aus dem Krieg, er war darauf jünger, schlanker und irgendwie traurig. Die Ermittler aus Split wussten nicht, dass er mein Bruder war. Doch meine Kollegen wussten es. Als Franes Bild auf dem Tisch lag, spürte ich die Blicke von zehn Augenpaaren auf mir. Ich sah zu Dario, sein Blick war anders, irgendwie verbittert.

Ich schaute auf Franes Bild, das da auf dem großen Konferenztisch lag, und wartete darauf, dass jemand die Jungs aus Split über meine Verwandtschaftsverhältnisse aufklärte. Doch alle schwiegen, sorgsam darauf bedacht, mir nicht in die Augen zu schauen.

Die Jungs aus Split verteilten die Aufgaben. Sie selbst übernahmen die Schlosserei und die Straße nach Split. Die Ortsansässigen sollten sich um die Häuser der Schmuggler kümmern, so auch Franes. Dario und ich sollten die Straße observieren. An der Kurve unterhalb der Grenze sollten wir auf einen weißen Opel mit bosnischen Kennzeichen warten und Meldung machen, wenn er vorbeifuhr.

Wir setzten uns in den Golf und fuhren los. Dario sah mich die ganze Zeit entsetzt an, aber er traute sich nicht, mich zu fragen. Wir hatten noch mehr als eine halbe Stunde Zeit, und ich schlug vor, im Gulam noch einen Kaffee zu trinken. Wir setzten uns in einen mit rotem Samt ausgekleideten Nebenraum und bestellten. Da hatte ich mich schon entschieden, was ich tun würde.

»Ich muss mal«, sagte ich. Im Gulam gab es ein Münztelefon bei den Toiletten. Dario sah mir nach, als ich in den hinteren Raum der Kneipe ging. Er wusste ganz genau, was ich gleich tun würde.

Ich warf eine Münze in den Schlitz und wählte. Frane meldete sich. Ich berichtete ihm, was vor sich ging. Durch den Telefonhörer hörte ich nur sein tiefes Atmen. Dann legte ich auf. Als der Telefonhörer wieder an seinem Platz hing, konnte ich nicht mehr an mich halten. »Du Scheißkerl«, schrie ich, schlug mit der Faust gegen das Telefon und wiederholte mehrere Male »Scheißkerl«.

Der Einsatz war ein Erfolg. Der weiße Opel kam über die Grenze, und die Jungs aus Split nahmen ihn hoch. Sie fanden fünf Kilo Gras. Bei Marian in der Schlosserei fanden sie Unmengen Kaffee, Wodka und Tütchen für das Gras. Acht Männer wurden verhaftet, aber nicht Frane. Er hatte auf mich gehört, hatte das Zeug aus der Garage geräumt und war schlafen gegangen. Die Polizei hatte das ganze Haus durchsucht und nichts gefunden. Am nächsten Tag rief ich an, um zu erfahren, was geschehen war. Maria nahm ab und brach gleich in Tränen aus. Ich sagte nichts, legte nur die Hand auf den Hörer und ging auf die Terrasse. Unten im Tal trugen die Mandelbäume weiße Blüten und auf einer Wiese spielten Kinder.

*

Unsere Mutter starb im September 2001. Der Sommer war heiß und feucht gewesen, vergeblich hatten wir auf Wind gehofft, Herzpatienten starben wie die Fliegen. Am 23. September ging meine Mutter mit einem Korb Wäsche nach draußen. Sie hängte die gewaschenen Handtücher über die Wäscheleine und beugte sich hinunter, um eine Wäscheklammer aufzuheben. Sie war fünfundsechzig.

Es war eine schöne Beerdigung. Don Andelko sprach mit getragener Stimme am Grab, er übergab sie Gott, lobte sie als gute Mutter und gute Kroatin. Frane und ich streuten mit der Schaufel die ersten Krumen Erde auf ihren Sarg, den man fünf Minuten später nicht mehr sehen konnte. Die älteren Frauen beteten, die Totengräber bedeckten den Erdhügel mit Kränzen und Plastikblumen, und ich schaute die ganze Zeit zu meinem Vater. Er stand ganz ruhig da, nur sein Kinn zitterte, als unterdrückte er ein Schluchzen. Ich hakte mich bei ihm unter und brachte ihn nach Hause.

Die Trauergäste kamen nach der Beerdigung zu uns. Ungefähr zwanzig Leute setzten sich um den Küchentisch – Nachbarn, Verwandte, Don Andelko, Maria und ihr Vater. Alle rauchten wie die Schlote, und bald hing der Rauch in dicken Schwaden im Raum. Die Haustür kam nicht zum Stillstand. Immer mehr Menschen kamen, um ihr Beileid auszusprechen. Nachbarinnen und Verwandte brachten Kuchen, Teller und Schnaps.

In einem Haus, in dem getrauert wird, übernehmen gewöhnlich die Gäste den Haushalt, sie wuseln herum und tun das, was unter normalen Umständen die Hausfrau tun würde. Maria hatte sich in die Küche verzogen und kochte eine Kanne Kaffee nach der anderen, Tante Katica reichte Kekse herum, brachte benutzte Gläser in die Küche und wischte den Tisch sauber. Josipa saß mit streng zurückgekämmten Haaren in einer Ecke und schaute sich alles an. Ich saß auf dem Sofa neben meinem Vater, nahm die Beileidsbekundungen entgegen und schüttelte jedem die Hand. Irgendwann beugte sich Katica zu mir.

»Euer Pfarrer kann ganz schön was vertragen. Und Frane musst du auch sagen, dass es jetzt langsam reicht. Das gehört sich nicht«, flüsterte sie.

Es wurde Abend. Die Trauer ging in die nächste, gelöstere Phase über. Es wurde nicht mehr gebetet, niemand sprach mehr leise oder gedämpft. Der Schnaps entfaltete seine Wirkung. Die Nachbarn, Onkel und Tanten begannen, Geschichten von der Verstorbenen zu erzählen, man sprach über ihre weniger guten Seiten und erzählte Anekdoten. Schon sehr bald wandte sich das Gespräch irgendwelchen Dorflegenden über entfernte Onkel, Urgroßväter und Vorfahren zu, von denen ich noch nie gehört hatte. Die Geschichten wurden immer verworrener und füllten sich mit pikanten Details. Ich versuchte mich dem zu entziehen, versuchte stattdessen, an meine verstorbene Mutter zu denken, die ich nie wieder sehen würde. Aber es ging nicht. Es kam mir vor, als hätte ich sie gar nicht gekannt.

Ich beobachtete meinen Vater. Vierzig Jahre lang hatten sie zusammen verbracht, hatten gemeinsam den Kommunismus erlebt, Armut, mich und Frane im Krieg, die Pleite des Ladens. Jetzt stand er allein und verloren hier, hörte sich die Dorfgeschichten an und lachte, doch seine Augen waren feucht. Jetzt hatte er nur noch mich. Das war uns beiden klar.

Don Andelko kippte einen Schnaps nach dem anderen. Je mehr er trank, desto mehr erzählte er, und bald hörte man nur noch ihn reden. Neben ihm saß Frane. Auch er hatte viel getrunken, doch bei ihm zeigte der Alkohol eine andere Wirkung. Er verschloss sich und seine Miene verdüsterte sich. Unvermittelt packte er ein Schnapsglas und warf es zu Boden. Das Glas zersprang mit einem dumpfen Ton und alle verstummten. Ich schaute zu Josipa. Ein Schleier legte sich über ihr Gesicht und ihr Blick wurde kalt wie Stahl. Tante Katica führte Frane ins Bad, damit er sich das Gesicht wusch und sich wieder beruhigte.

Ich stand auf und ging in die Küche. Dort kochte Maria Kaffee. Ich fasste sie an der Schulter und sie senkte den Kopf. »Schon wieder?«, fragte sie leise. Ich nickte. Sie wurde ganz klein und begann zu weinen. Die Tränen lösten ihre Wimperntusche auf, und lilaschwarze Rinnsale flossen ihr über die Wangen. Dann schluchzte sie hemmungslos. Ich nahm sie in den Arm und drückte sie an meine Brust, bis sie sich beruhigt hatte.

»Eure Mutter hat er am meisten geliebt«, sagte sie und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. »Mehr als mich, dich oder seine Tochter.«

»Ist er häufig so?«, fragte ich.

»Jeden Abend. Du hast keine Ahnung, was ich durchmache.«

»Und die Sachen in der Garage?«

»Immer das Gleiche. Ich warte täglich darauf, dass die Polizei kommt und ihn mitnimmt.«

Eine Nachbarin kam in die Küche und stellte Geschirr ab.

»Ich muss gehen«, murmelte ich. Während ich hinausging, ruhte mein Blick weiter auf Maria und sie sah mir nach.

Die Gäste brachen nacheinander langsam auf. Frane und Maria gingen als Letzte. Sie schob ihn auf die Rückbank, weil er kaum noch stehen, geschweige denn fahren konnte. Als sie schließlich weg waren, drehte ich mich zu meinem Vater. In seinem viel zu engen schwarzen Anzug stand er im Flur und sah mich ängstlich an. Von nun an waren wir beide allein.

Ich drückte seinen Arm. »Was soll ich dir morgen zum Mittagessen kochen?«, fragte ich, aber er starrte weiter zur Tür, als würde da noch jemand stehen.

»Die arme Kleine«, sagte er. »Sie hat es wirklich nicht leicht.«

Ich erwiderte nichts darauf, weil es einfach nichts gab, was ich hätte sagen können.

*

Die Dunkelheit wird immer dichter. In der Tiefe des Hauses schläft mein Vater. Der Wind schlägt einen unbefestigten Fensterladen gegen die Wand. Die Böen fegen durch die Lamellen, es pfeift und jault, als würde jemand eine Unheil verkündende Melodie auf einer Flöte spielen. Das Dorf liegt im Dunkeln. Nur hinter einigen Fenstern flimmert das Licht von Fernsehern. Die Straße ist einsam und verlassen.

Ich stehe auf, gehe ins Haus und bringe das Glas in die Küche. Ich spüle es unter dem Wasserhahn aus und stelle es in die Spüle. Im Flur ziehe ich meine Uniformjacke an und darüber die dicke Polizeijacke. Dann trete ich wieder hinaus auf die Veranda und bleibe kurz stehen, als würde ich zögern. Aber ich zögere nicht. Die Zweifel sind verflogen. Früher hatte ich welche, aber jetzt nicht mehr.

Ich habe keine Zweifel mehr seit dem Samstagmorgen vor genau zwei Wochen. Es war ein klarer Tag, ich setzte mich ins Auto und fuhr in die Stadt, um die Zeit totzuschlagen. Am Ende des Dorfes kam ich an Franes und Marias Haus vorbei. Die Fensterläden am Schlafzimmer waren verschlossen, Frane schlief offensichtlich noch. Maria harkte im hinteren Hof Heu zusammen. Ich hupte kurz und fuhr weiter, grübelnd, wie ich dieses lange faule, einsame Wochenende verbringen sollte. Ich fuhr über die Brücke, dann sah ich am Straßenrand ein Mädchen auf einem Fahrrad. Josipa.

Auf dem Rücken hatte sie einen Rucksack und strampelte mit ihren dünnen Beinen und knochigen Knien die Anhöhe in Richtung Stadt hinauf. Ich hielt und bot ihr an, sie mitzunehmen. Sie zögerte. »Na komm schon. Es ist heiß. Du kippst um, bis du oben bist«, sagte ich, und sie stieg ab. Ich machte das Fahrrad auf dem Dachträger fest und warf den Rucksack auf den Rücksitz.

»Wo willst du denn hin?«, fragte ich. »Sollst du für deine Mutter etwas besorgen?« Sie antwortete nicht und ich sah sie genauer an. Noch immer hatte sie die gleiche Nase und die gleichen Augenbrauen wie ich. Je älter sie wurde, desto mehr von meinem Vater sah ich in ihr – die gleiche Stirn, das Kinn, das gleiche stille Gemüt.

Ich fuhr bergauf und wir erreichten die Kreuzung. »Jetzt musst du mir sagen, wohin du willst. Was sollst du denn für deine Mutter besorgen?«

»Es ist nicht für meine Mutter«, sagte sie mit zitternder Stimme. »Ich soll für meinen Vater etwas abgeben.«

»Wo?«, fragte ich.

»In Vinjane«, antwortete sie.

Ich bog nach links ab und fuhr die Einbahnstraße entlang durch das Zentrum. Schweigend fuhren wir durch Imotski. Weder sie noch ich sagten ein Wort, ich sah nur im Rückspiegel, dass sie mich nervös beobachtete. In der Hauptstraße blieb ich am Straßenrand stehen und machte die Warnblinklichter an. Ich nahm einen Hundert-Kuna-Schein aus dem Geldbeutel. »Könntest du bitte kurz ein paar Sachen für mich kaufen? Eine Packung Toilettenpapier, ein Brot und Hanfsamen für die Vögel. Wenn die hier im Laden kein Vogelfutter haben, dann geh bitte kurz um die Ecke in den anderen Laden, zu Dunjak.«

Sie nahm das Geld und stieg aus. Ich hatte Zeit, weil ich wusste, dass es weder hier noch dort Vogelfutter gab. Ich angelte den Rucksack vom Rücksitz und machte ihn auf. Er war voll mit kleinen Paketen. Ich öffnete eins. Ich hatte geahnt, was da auf dem Weg nach Vinjane war. Doch die Wahrheit war schlimmer als meine Vermutungen. Für den Inhalt des Rucksacks würde man mindestens fünf Jahre in den Knast wandern.

Ich machte das Paket wieder zu und stopfte es zurück in den Rucksack, den ich wieder auf den Rücksitz warf. In dem Moment öffnete Josipa die Autotür.

»Es gibt kein Vogelfutter«, sagte sie und gab mir das Restgeld zurück.

»Macht nichts«, sagte ich. »Wo wolltest du nochmal hin?«

»Nach Vinjane«, antwortete sie und ich nickte.

Wir verließen die Stadt und fuhren Richtung Vinjane. Ich versuchte, im Rückspiegel ihrem Blick zu begegnen, und einmal gelang es mir. In ihren Augen sah ich Angst. Sie verstand, was vor sich ging. Sie war ein kluges Mädchen.

*

An diesem Samstag fasste ich den Entschluss. Ich kam nach Hause, machte für meinen Vater ein wenig Fleisch und Bohnen warm, schenkte ihm einen verdünnten Wein ein (von seinem fürchterlichen, rostroten Wein). Ich suchte in seinem alten Gesicht nach Josipas Augenbrauen, Nase und Kinn. Da wusste ich schon, was ich tun würde, ich musste nur den richtigen Moment abwarten.

Und dieser Moment ist heute Nacht gekommen. Es ist Nacht, das Dorf hat sich zur Ruhe begeben, man hört nur Hunde und den Wind, wie er durch Bäume und Fensterläden pfeift. Ich stehe in meiner Uniform auf der Veranda und warte, dass es Zeit wird.

Den ersten Teil des Plans habe ich bereits erledigt. Um zehn vor sechs habe ich mit verstellter Stimme auf der Wache angerufen und anonym Anzeige erstattet. Ich gab alles preis: die Garage hinter dem Haus, den Whisky und den Metaxa und das mazedonische Gras im Koffer der Bohrmaschine, von dem Maria nichts wusste, ich aber schon. Als ich alles aufgezählt hatte, legte ich auf, ging nach Hause und wartete.

Heute Nacht hat Dario Dienst. Die Loyalität des Kleinen gehört mir und nicht der Uniform, die er trägt. Er würde mich umgehend informieren, sobald er etwas hörte. Und so war es auch. Um halb sieben saß ich auf der Veranda meines Vaters, als ich einen Anruf von Darios Nummer bekam. Es klingelte lange, doch ich nahm nicht ab. Danach machte ich das Handy aus. Es war Zeit, länger durfte ich nicht warten.