12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Schruf & Stipetic

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Wenn die Touristensaison an der kroatischen Adria vorbei ist, wird die Altstadt von Split zur menschenleeren Kulisse. Die Dramen und Tragödien spielen sich in den grauen Wohnblöcken der Randbezirke ab. Als die Tochter eines angesehenen Arztes ermordet wird, steht die Polizei unter enormem Druck, den Täter zu ermitteln. Bald steht ein Verdacht im Raum, der sich immer weiter erhärtet. Doch die Ermittlungen und die Identität des Täters sind in diesem Roman nur Nebensache. Denn für die drei Hauptfiguren steht eine ganz andere Frage im Vordergrund: Wie weit gehe ich? Der junge Ermittler Zvone kennt den Täter, kann ihn aber nicht überführen. Katja, die Mutter des Mörders, will ihren Sohn um jeden Preis beschützen. Und seine Schwester Ines muss sich zwischen Familie und Verrat entscheiden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 420

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

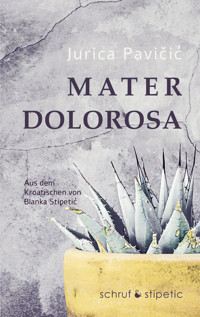

Jurica Pavicic

Mater Dolorosa

Aus dem Kroatischen von Blanka Stipetic

Deutsche bearbeitete Erstausgabe © Schruf & Stipetic GbR, Berlin 2020 www.schruf-stipetic.de

Titel der Originalausgabe: Mater Dolorosa (Stilus knjiga 2023) © 2022 Jurica Pavicic

ISBN: 978-3-944359-91-5

Covergestaltung: JPC

Foto: Delaney Van, unsplash

Das Buch erscheint mit finanzieller Unterstützung des Ministeriums für Kultur der Republik Kroatien.

Das Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, ausdrücklich auch die Nutzung zum Zweck des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG. Jede unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Inhalt

0

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

0

I N E S erinnert sich an den Tag, als sie ihren Bruder mehr liebte als jemals wieder. Es war 2005 oder 2006. Ines war neun oder zehn Jahre alt und Mario nicht älter als vier. Ihr Vater lebte noch und sah aus wie kurz vor seinem Tod: jung, sehnig, mit einer verwegenen Haartolle in der Stirn.

Sie waren zusammen nach Omis an den Strand gefahren, mit Vaters Renault Kangoo, in dem er später sterben würde. Es war Juli und so heiß, dass sie die Fenster herunterkurbelten. Mutter saß auf dem Beifahrersitz und ihr schwarzes, dickes Haar wehte im Wind.

In der Hochsaison war der Strand überfüllt. Sie mussten lange durch den Sand stapfen, bis sie ein freies Eckchen fanden, wo sie ihre Handtücher ausbreiteten und Taschen und Kühlbox abstellten. Um sie herum erstreckte sich eine Landschaft aus gebräunten dicken Bäuchen und muskulösen Gliedern. Es roch nach ranzigem Öl und Sonnencreme.

Vater zog sich aus und stürzte sich als Erster ins Meer. Ines folgte, während die Mutter einen Schwimmring aufblies und Mario an die Hand nahm.

Sie planschten, bis ihre Lippen blau und die Finger ganz schrumpelig waren. Dann scheuchte Mutter sie aus dem Wasser, damit sie sich abtrockneten. Später gingen sie noch einmal ins Wasser, bis die Mutter sie wieder hinausbeorderte. Dann öffnete Mutter die Kühlbox und gab jedem ein in Alufolie gewickeltes Stück paniertes Hühnchen.

Ines erinnert sich gut, wie sie in einen Hühnerschenkel biss, der innen noch ein bisschen blutig war. Kaltes Fett tropfte ihr aufs Kinn, und Krümel von gekochtem Ei und Brot klebten an ihren Backen. Als sie fertig war, knüllte sie die Alufolie zu einer Kugel. Mutter entsorgte die Abfälle, setzte einen breitkrempigen Hut auf und legte sich auf ihr Handtuch. Vater streckte sich und kündigte an, sich noch einmal im Meer erfrischen zu wollen.

Nach einer Weile kam er zurück und fasste Mutter an der Schulter. Sie zuckte zusammen, als er fragte: »Wo ist Mario?«

Sie schauten über die Menschenmenge, über die ganzen nackten, von der Sonne verbrannten Leiber. Dann fingen sie an zu rufen. Erst riefen nur der Vater und die Mutter, dann – ihrem Vorbild folgend – rief auch Ines.

Wie aufgescheucht liefen Vater und Mutter über den Strand, brachten fremde Handtücher durcheinander. Sie drehten jedes Kind um, das in Marios Alter war und eine ähnliche Badehose trug, jeden kleinen Körper, der auf einem Handtuch lag und döste. Dann erweiterten sie den Suchradius. Mutter suchte auf dem Parkplatz und Vater lief das flache Wasser am Ufer ab. Hinterher lief auch er noch einmal über den Parkplatz, weil er Mutter offensichtlich nicht vertraute. Am Ausgangspunkt der Suche kamen sie wieder zusammen.

Vater war wütend auf Mutter. »Wo warst du?«, schrie er. »Wie konntest du einschlafen? Kannst du nicht mal fünf Minuten auf das Kind aufpassen?«

Während er schrie, wurde Mutter immer kleiner, als würde sie sich in ein unsichtbares Schneckenhaus zurückziehen und allmählich verschwinden.

Schließlich beruhigte sich Vater wieder. Er schlug vor, noch einmal alles abzusuchen, systematisch und gründlich. Falls sie Mario dann immer noch nicht gefunden hätten, würden sie die Polizei rufen.

Erst als sie das Wort Polizei hörte, verstand Ines, wie ernst die Sache war. Das Wort fiel zwischen sie wie eine Wolke aus Blei.

Mutter und Vater schwärmten wieder aus und Ines blieb allein. Zwei Minuten vielleicht, oder fünf – schwer zu sagen, sie war damals ein Kind, es war ihr wie eine Ewigkeit vorgekommen – herrschte eine dumpfe Stille. Ines hörte nichts mehr, nicht die Rufe der Badenden, nicht die Musik aus der Strandbar, nicht Vaters Rufe. Sie sah, wie Mutter sich aufgeregt hin und her drehte und nicht wusste, wo und wie sie suchen sollte. Ines sah, wie ihr Vater durch das flache Wasser stolperte. Er suchte nach einem ertrunkenen Kind und hoffte nicht fündig zu werden.

Schließlich setzte sich auch Ines in Bewegung. Ohne Plan schaute sie in verschiedene Richtungen. Vielleicht hatte sie auch nach Mario gerufen. Aber selbst wenn, dann war aus ihrem Mund bestimmt nur verängstigtes Piepsen gekommen.

Dann entdeckte sie ihn. Er hockte am äußersten Rand des Strandes, wo die Kiesablagerungen höher waren und das Meer Seegras und Abfall angespült hatte, vornübergebeugt vor einem Sandhügel, vertieft in ein unsichtbares Spiel. Sie lief zu ihm und rief seinen Namen. Doch nicht einmal jetzt hörte er sie. Er murmelte vor sich hin und grub mit einem Eisstiel im Sand herum. Er hatte eine Miniaturwelt erschaffen. Eine Burg aus Joghurtbechern. Ein Zaun aus Eisstielen und Schilf. Mauern aus Seegras. Ein Burggraben voll feuchtem Schlamm. Konzentriert beugte sich Mario über sein Neverland aus feinkörnigem Sand.

Ines rief ihn erneut. Erst jetzt hob Mario den Kopf, ganz verschmiert von Sand und Schlamm. Er sah sie mit einem Ausdruck unbekümmerten Erstaunens an.

Sie erinnert sich gut, was darauf folgte. Sie umarmte ihn, während Mario sich des Durcheinanders und der Aufregung nicht bewusst war. Er schaute sie mit seinen Kastanienaugen verwirrt an. Und dann lachte er. Mario lachte selten, schon als Kind. Aber damals – daran erinnert sich Ines – damals hatte er gelacht.

Ines schaute ihn an. Dann umarmte sie ihn erneut und schaute ihn wieder an. Und Mario lachte. Sogar seine Augen lachten.

Damals dachte Ines, und der Gedanke bohrte sich in ihr Gedächtnis wie ein langer spitzer Stachel, damals dachte sie: mein Bruder. Mein Bruder – der hübscheste, heißest geliebte kleine Junge auf der ganzen Welt.

Teil 1

K A T J A schnitt zwei große Zwiebeln klein, würfelte eine Karotte und rieb eine Petersilienwurzel. Sie wische sich mit dem Handrücken über die Stirn und schaute auf die Uhr. Es war Viertel vor acht.

Wie immer um diese Zeit war die Wohnung still. Ines hatte das Haus um kurz nach sieben verlassen, um rechtzeitig zur Frühschicht im Hotel zu sein. Mario war am Abend zuvor versumpft und spät und völlig erledigt nach Hause gekommen. Er schlief noch. Katja war die Einzige, die wach war, allein in der Küche, wie die Königin eines Dornröschenschlosses. Nur ein monotoner Laut durchbrach die Ruhe: An der Küchenwand tickte leise und unermüdlich eine Uhr, als würde sie den Kreislauf des schlafenden Hauses am Leben halten.

Katja schnitt noch eine Karotte in Scheiben und hackte einen Zweig Petersilie. Sie schälte drei Zehen Knoblauch und legte sie auf das Schneidebrett. Dann halbierte sie zwei geräucherte Würste und goss Wasser über eine Handvoll Bohnen. Die hellbraunen Bohnen versanken im Wasser und entließen kleine Luftblasen. Sie mussten eine Stunde einweichen. Diese Stunde wollte sie nutzen. Sie wischte Staub im Wohnzimmer. Mit dem Besen befreite sie die Ecken an der Decke von Spinnweben. Dann fegte sie den Flur, wo Marios nasse und schmutzige Turnschuhe standen. Auf dem Balkon klopfte sie die Schuhe aus und stellte sie ordentlich in die Ablage, damit sie trockneten.

Im Bad ging es weiter. Sie putzte die Kloschüssel und legte eine neue Klopapierrolle ein. Die schmutzige Wäsche aus dem Korb stopfte sie in die Waschmaschine, die mit einem sonoren Ton ansprang, nachdem Katja Waschpulver eingefüllt und auf den Startknopf gedrückt hatte.

Sie ging wieder in die Küche und befühlte die Bohnen. Sie waren noch hart, aber die Schale begann sich zu lösen.

Dann machte sie, was sie am wenigsten mochte: Glasflächen reinigen. Sie faltete die Bögen einer alten Zeitung auseinander und kramte eine Flasche Trester aus dem Schrank. Es war ein scharfer Fusel, den ihnen Großvater Mate letzten Winter geschenkt hatte. Es würde ihm bestimmt nicht gefallen, dass sie mit seinem Schnaps Glas putzte. Dieser Gedanke bereitete ihr ein kleines boshaftes Vergnügen.

Sie zog den Stöpsel aus der Flasche und tränkte eine Zeitungsseite mit Schnaps. Damit polierte sie die Fensterscheibe. Das ganze Zimmer roch nach dem scharfen Trester. Wo sie mit dem Papier darüberwischte, erstrahlte die Scheibe glänzend und klar.

Sie polierte eine ganze Weile, bearbeitete die erste Scheibe, dann die zweite. Dann erregte etwas vor dem Fenster ihre Aufmerksamkeit. Durch die inzwischen klare Scheibe sah sie drei Männer auf das Gebäude zukommen. Sie waren schon kurz vor dem Hauseingang. Alle trugen sie Blaumänner und hatten braune Werkzeugtaschen aus Leder dabei. Sie klingelten nicht, sondern schlossen auf und betraten einfach das Haus. Cudina war nicht dabei, aber Katja wusste, dass es seine Leute waren.

Sie legte die schnapsgetränkte Zeitung und das Wischtuch weg, zog eine Jacke über und verließ die Wohnung. Im Treppenhaus machte sie das Licht an. Sie hörte, wie der Aufzug nach oben rauschte. Das Licht ging aus und das Treppenhaus versank in Dunkelheit. Doch für einen Moment, als der Aufzug an ihr vorbeifuhr, beleuchtete das Licht der Kabine die Umgebung. Katja blieb lauschend in der Dunkelheit stehen. Der Aufzug hielt einen Stock weiter oben. Sie hörte das Klappern der Tür, dann metallisches Scheppern. Cudinas Leute packten Werkzeug aus. Es passierte genau das, was sie befürchtet hatte.

Katja kehrte in die Wohnung zurück und öffnete die Tür zu Marios Zimmer. Mario schlief tief und fest, quer über dem Bett, nur im Unterhemd. Seine Sachen lagen verteilt über das ganze Zimmer, den Trainingsanzug hatte er wie einen Lumpen in eine Ecke geworfen. Das würde sie später alles aufräumen müssen. Aber nicht jetzt, dachte Katja. Jetzt hatte sie Dringenderes zu tun.

Sie überlegte, ob sie Mario wecken sollte, aber ließ es. Wozu soll ich das Kind mit reinziehen, dachte sie. Das müssen wir Erwachsenen regeln.

Sie machte wieder Licht im Treppenhaus und stieg ein Stockwerk höher. Auf dem Boden lag ein Bohrer, daneben standen zwei Eimer mit verkrusteten Betonresten und Kellen. Einer der Arbeiter hielt eine lange Metallstange mit einem bedrohlichen gewundenen Ende in der Hand. Ein anderer – der älteste – suchte an einem Schlüsselbund nach dem richtigen Schlüssel, der die Tür zur gemeinschaftlichen Waschküche öffnete.

Stumm beobachtete Katja sie eine Weile. Schließlich bemerkten die Männer sie. Doch sie ließen sich dadurch nicht stören. Der älteste Arbeiter probierte weiter Schlüssel um Schlüssel aus.

Katja zwang sie sich zu sprechen: »Guten Tag.«

Die Arbeiter schwiegen, bis einer, ein magerer, antwortete: »Guten Tag.«

»Wer sind Sie?«, fragte Katja. »Wer hat Sie geschickt?«

Schweigend wechselten die Handwerker Blicke.

»Gibt es ein Problem?«, fragte der älteste.

»Ich will wissen, wer sie schickt.«

»Ist das ein Problem?«

»Ich frage nur«, antwortete Katja.

»Wenn es kein Problem gibt«, sagte der älteste, »dann lassen Sie uns weiterarbeiten.«

Im gleichen Moment drehte sich der Schlüssel im Schloss und die Metalltür schwang auf. Die Handwerker packten Taschen und Werkzeug zusammen und betraten den Waschraum. Katja erhaschte einen Blick ins Innere: Wände aus unverputztem Beton und Einfassungen aus Metall.

»Hier dürfen Sie nichts machen«, sagte Katja. »Das gehört allen, das ist Gemeinschaftseigentum.«

Der ältere Handwerker drehte sich um und sagte: »Verehrte Dame, wir machen nur, was man uns aufgetragen hat. Und Sie können das klären, mit wem auch immer Sie wollen.« Dann hob er noch den Bohrer auf und schloss die Tür.

Katja stand im leeren Treppenhaus und schaute auf die geschlossene Metalltür, dann ging das Licht aus. Wieder war sie allein in völliger Dunkelheit.

»Das ist Gemeinschaftseigentum«, rief sie noch einmal. Doch die Handwerker reagierten nicht. Im dunklen Treppenhaus hallte nur Katjas Stimme von den Betonwänden wider.

Sie ging zurück in die stille Wohnung. Doch jetzt war es keine angenehme Stille mehr, jetzt bekam sie davon Gänsehaut, die Wohnung wirkte wie eine kalte Höhle. Wenn wenigstens Ines heimkäme. Ines wüsste, was zu tun wäre.

In der Küche blieb Katja stehen. Auf dem Tisch verströmte immer noch die geöffnete Tresterflasche ihren Gestank. Hin- und hergerissen überlegte Katja noch, was sie tun sollte, als der Lärm begann. Von oben ertönte ein lautes, durchdringendes Brummen. Wie ein Bohrer, nur viel lauter. Die Scheiben erzitterten, und die Gläser in der Vitrine vibrierten. Katja überlegte, das Radio anzumachen, doch nicht einmal das würde den Lärm übertönen. Sie nahm wieder die Schnapsflasche in die Hand, tränkte eine neue Zeitungsseite und machte weiter, wo sie aufgehört hatte. Gleich ging es ihr besser. Körperliche Arbeit beruhigte sie.

Mit groben, gleichmäßigen Bewegungen wischte sie die Scheibe. Dann sah sie ihn. Er kam ins Haus, klein, gedrungen, entschlossenen Schrittes. Unter dem Arm trug er eine Tüte.

Es war Cudina.

Z V O N E stand auf und hörte aus dem Wohnzimmer ein leises, gleichbleibendes Geräusch. Wie erwartet, war es der Fernseher. Er summte unangenehm, während stumme Bilder über den Bildschirm liefen. Sein Vater Sinisa lag angezogen auf dem Sofa, in der gleichen Stellung, in der er am Abend zuvor vor dem Fernseher eingeschlafen war. Der Kopf war nach hinten gesunken und Sinisa stieß schnarchend Luft aus. Ein Hausschuh baumelte noch am Fuß, der andere war im Lauf der Nacht auf den Boden gefallen und lag auf dem Teppich. Noch immer hatte er die Fernbedienung in der Hand. Offensichtlich war er beim Zappen eingeschlafen. Der Fernseher war unermüdlich und umsonst die ganze Nacht gelaufen.

Zvone rüttelte seinen Vater an der Schulter. »Papa!«, rief er und gab ihm einen Klaps auf die Wange. Doch der Alte schlief fest. Und er schlief lang.

Damals hatte seine Mutter immer gesagt: »Versuch doch wenigstens, vor dem Kind aufzustehen.«

Diesen Satz hatte Zvone als Kind in verschiedenen Variationen jeden Morgen gehört. Seine Mutter war früh aufgestanden, hatte ihm vor der Schule Frühstück gemacht, ihm die Schultasche gepackt und eine Jacke angezogen, wenn der Morgen kühl war. Zvone hatte den Ranzen aufgesetzt und im Flur gewartet, während seine Mutter im Schlafzimmer mit ihrem nichtsnutzigen Ehemann schimpfte, so wie jetzt Zvone. »Sinisa, steh auf«, hatte sie immer gesagt und dann den Satz angefügt, an den sich Zvone wie an einen Refrain aus der Kindheit erinnerte. »Versuch doch wenigstens, vor dem Kind aufzustehen.« Sie hatte den Satz Morgen für Morgen wiederholt. Bis sie eines Tages damit aufhörte.

»Papa!«, wiederholte Zvone. »Papa, wach auf.«

Sinisa zuckte zusammen.

»Du bist wieder vor dem Fernseher eingeschlafen.«

Der Vater öffnete die Augen.

»Papa, das geht so nicht. Komm, leg dich ins Zimmer. Du kannst hier nicht schlafen.«

»Warum nicht?«

»Es geht nicht. Schau, wie zerknittert du bist, wie durch die Mangel gedreht. Wie du nur aussiehst. Los, leg dich ins Zimmer, wenn du weiterschlafen willst.«

Sein Vater war jetzt wach. Er streckte sich, zog seine Trainingsjacke aus und ging ins Bad. Das würde eine Weile dauern.

Zvone wischte die Krümel vom Wohnzimmertisch, sammelte Papiertaschentücher ein und ordnete die Kissen auf dem Sofa. Auf dem Beistelltisch vor dem Fernseher stand eine Bierdose. Er stellte fest, dass sie noch fast voll war. Sein Vater hatte sie geöffnet und war schon nach ein paar Schlucken eingeschlafen. Zvone goss den Inhalt ins Spülbecken und warf die Dose in den Müll, bevor sein Vater protestieren konnte.

Aus dem Bad hörte er Wasserrauschen. Seit der Vater eine chronische Prostatitis aus dem Krieg mitgebracht hatte, gestaltete sich das Urinieren langsam und schmerzvoll. Sinisa saß endlos lange auf der Toilette, ertrug den Schmerz in der Hoffnung, die Prostata würde möglichst viel Gift aus seinem Körper pressen. Dieses Mal war es jedoch schnell gegangen. Er kam mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck aus dem Bad, dem Ausdruck eines Menschen, der eine Aufgabe erledigt hatte.

»Was hast du denn gestern geschaut?«, fragte Zvone.

»Irgendeinen Film. Ich habe es vergessen.«

»Du weißt nicht mehr, was du geschaut hast?«

»Etwas Englisches. Mit einem Mord oder so.«

»Ich muss jetzt zur Arbeit.«

»Weiß ich.«

»Und du?«

Zvone kannte die Antwort.

»Ich wollte runter in den Hafen, zum Boot. Da gibt es noch einiges zu tun.«

»Jetzt im Herbst? Was denn?«

»Es gibt immer Arbeit: die Planken wischen, die Metallteile polieren. An der Reling hat sich Salz abgelagert.«

»Na gut. Aber pass auf dich auf. Es ist feucht. Und werd nicht wieder nass. Du weißt, was der Arzt gesagt hat.«

»Keine Sorge. Ich passe schon auf.«

»Den Teufel tust du.«

Sein Vater starrte auf den Boden wie ein störrischer Schüler bei einer Standpauke. Zvone betrachtete ihn noch einen Moment und ging dann selbst ins Bad.

Er ließ warmes Wasser laufen, was die Geräusche von draußen dämpfte. Er wusch sich unter den Achseln und zwischen den Schenkeln. Dann schäumte er sein Gesicht ein und rasierte sich. Während er sich im Spiegel betrachtete, dachte er, dass er gut aussah, sogar ein schönes Gesicht hatte. Geradlinige Züge, eine wohlgeformte Nase und große Augen, fast Kinderaugen. Nichts, was er im Spiegel sah, war krumm oder hässlich. Und doch, seit er sich erinnern konnte, war es so gewesen: Er war in Gesellschaft von Jungen und Mädchen und beobachtete, wie die Mädchen den anderen Jungen Interesse signalisierten, mit Augenaufschlägen, Blicken, zweideutigen Berührungen. Ihm gegenüber taten sie es nie. Wo immer er auftauchte, erlosch das Interesse in den weiblichen Augen, und die kleinen Zeichen von Flirt wandelten sich zu einer blanken Wand schierer Höflichkeit.

Weißbrot, so nannten sie ihn. Er hatte das Wort einmal in der Polizeistation aufgeschnappt, als er hinter einer dünnen Holzwand stand und zuhörte, wie sie über ihn sprachen. Weißbrot, das war er. Zvone, ein guter Junge, verantwortungsbewusst, ordentlich, wirklich nett. Aber ohne Charme, ohne Humor, ohne Kanten. Der brachte kein Blut in Wallung. Das war er, seit er sich erinnern konnte: Zvone, lauwarmes Wasser.

Er spülte den Rasierer aus und wusch sich den Schaum aus dem Gesicht. Dann trocknete er sich ab und ging zurück ins Wohnzimmer, um zu schauen, was der Alte machte. Der war inzwischen ins Schlafzimmer gegangen. Er hatte sich nicht wieder angezogen, aber ins Bett gelegt. Zvone hoffte, dass er nicht bis Mittag schlafen würde.

»Versuch doch wenigstens, vor dem Kind aufzustehen.« Das hatte seine Mutter immer gesagt. Dann war es ihr zu dumm geworden und sie war einfach gegangen. Sie war gegangen, weil sie es konnte. Denn Zvone war ein guter Junge. Verantwortungsbewusst, fürsorglich. Zvone kümmerte sich, und so kümmerte er sich auch um seinen Vater.

Er schaute auf die Uhr. Er musste los. Er kramte in der Jackentasche nach dem Autoschlüssel, als sein Mobiltelefon vibrierte. Es war Tomas, und die Nachricht klang aufgewühlt.

Komm sofort. Wir haben eine Leiche.

Wo?

Kastela. Straße: F Tudjman 179

Die Adresse sagte Zvone nichts.

Wo ist das?

Die ehemalige Chemie-Fabrik.

Zvone blieb nachdenklich stehen. Dann schrieb er: Ok.

Er wusste, wo das war. Er kannte die Fabrik, in der Polyvinylchlorid hergestellt worden war.

I N E S sagte: »Thank you very much. Have a nice stay« und gab dem Koreaner seinen Reisepass zurück. Er erwiderte höflich ihr Lächeln.

Seit halb zehn herrschte an der Rezeption großer Andrang. Um Viertel nach acht war eine koreanische Reisegruppe mit der Maschine aus Frankfurt angekommen. Der Bus hatte sie zum Hotel gefahren und nun standen alle mit ihren Unmengen an Gepäck im Foyer. Geduldig warteten sie neben ihren Koffern, Rucksäcken und Taschen, dass Ines und Zrinka sie eincheckten. Ines sah, dass sie am Rande der Erschöpfung waren. Sie litten an Jetlag und zählten die Minuten, bis sie den Zimmerschlüssel bekamen, um sich dann unter die Dusche zu stellen und anschließend unter die Bettdecke zu kriechen.

Während sie die Koreaner einen nach dem anderen ins System eintrug, wuselten Gäste, die bereits ihre Zimmer bezogen hatten, um die Rezeption herum. Einige kannte sie schon. Den großen Niederländer aus Zimmer 12, der gestern einen Mietwagen bestellt hatte. Dann waren da noch die zwei gutaussehenden, sportlichen Typen aus der 23, die sie für ein schwules Paar hielt. Sie hatten für heute einen Führer gebucht, erinnerte sich Ines, der ihnen die archäologische Fundstätte in Solin zeigen sollte. Es war nach zehn und der Führer war noch immer nicht erschienen. Während sie einer weiteren Koreanerin den Pass zurückgab, erkannte sie das brasilianische Paar aus der 25, das ungeduldig darauf wartete, dass der Regen aufhörte. Die drei oder fünf Tage in der Heritage Residence Split waren nicht billig, und die Gäste wollten ihre Zeit nicht damit vergeuden, an der Rezeption herumzustehen. Vorwurfsvoll blickten sie zu den dunklen Wolken am Himmel, als würden sie Ines persönlich das Wetter zum Vorwurf machen, als wäre der Regen eine Schlamperei gedankenloser Einheimischer.

Ines schaute zu Zrinka, aber auch Zrinka hatte alle Hände voll zu tun. Um die Brasilianer würde sie sich selbst kümmern müssen.

»Thanks, have a nice day«, wiederholte sie mit einstudiertem unverbindlichen Lächeln und nahm den Reisepass des nächsten Koreaners entgegen. Es war eine Qual. Sie arbeitete sich durch ein Dickicht aus Rubriken und eckigen Schriftzeichen, versuchte zu erkennen, was der Name war, das Geburtsdatum, der Wohnort. Alle Namen, Hong, Yoon, Soon und Moon, erschienen ihr gleich, aber so ging es den Koreanern umgekehrt bestimmt auch mit Jukic, Juric, Jozic, Jovic, Jakic, Jelic. Sie trug die seltsamen Namen in die Datenbank ein, kopierte die Reisepässe, füllte Formulare aus. Dann gab sie einem nach dem anderen den Reisepass zurück, zusammen mit der Magnetkarte für das Zimmer.

Als der letzte Koreaner im Aufzug verschwunden war, kam einer von den beiden aus der 23 zu ihr.

Ines lächelte entschuldigend. »The guide, isn’t it? Give me a minute.«

Ihr Handy piepte. Aber sie konnte keine Nachrichten lesen, während an der Rezeption eine Traube unzufriedener Hotelgäste stand. Sie überzeugte sich, dass der Mietwagen eingetroffen war, dann bemerkte sie den Stadtführer und nickte dem Paar aus der 23 zu. »That’s your man.« Schließlich las sie die Nachricht auf ihrem Handy. Sie war von Davor.

Bist du da?, schrieb er. Ich kommme gleich zu dir.

Ines antwortete: Ja. Während sie tippte, checkte sie die Lage im Foyer. Der Stadtführer begrüßte das Paar aus der 23, und das brasilianische Paar öffnete den Regenschirm und verschwand in Richtung Stadt. Sie wechselte einen Blick mit Zrinka: Gott sei Dank!

Unvermittelt war es ruhig geworden. Niemand stand mehr an der Rezeption, nur im Foyer irrte ein Koreaner herum und suchte den Frühstücksraum. Sie war gerade dabei, die noch fehlenden Gästenamen bei e-Visitor einzutragen, als sie einen Schatten an der Eingangstür bemerkte. Drei Männer mittleren Alters kamen ins Foyer. Zwei kannte sie nicht, der dritte war Davor.

I N E S kannte die beiden Männer in Davors Begleitung nicht. Als sie das Foyer betraten, blickte Davor kurz zur Rezeption und nickte Ines kaum merklich zu, dann sah er schnell wieder weg. Ines hatte sein Nicken erwidert und sich dann wieder ihrer Arbeit zugewandt. Sie bemerkte Zrinkas neugierigen Blick.

Ines gab weiter neue Gäste ins System ein und lauschte, worüber und mit wem Davor da sprach.

Sie sprachen Englisch. Es war nicht das erste Mal, dass sie Davors Englisch hörte. Er sprach flüssig, hatte einen großen Wortschatz, aber seine Aussprache war krude, er hatte kein gutes Ohr dafür. Seine beiden Gesprächspartner sprachen schlechter, mit starkem slawischen Akzent, Polen oder Russen.

Offensichtlich waren es Geschäftspartner. Investoren oder von einer Baufirma. Davor erklärte ihnen irgendwelche Pläne, zeigte Papiere. Sie erwähnten einen Anbau. Ines hörte nur Satzfragmente, einzelne Phrasen: feasibility study, zone planning.

Der Schweizer aus der 32 trat aus dem Aufzug und wandte sich an Zrinka. Er wollte die Rechnung und bestellte ein Taxi.

Während Zrinka telefonierte, betrachtete Ines Davor. Er trug ein graues Flanellhemd, dunkle Jeans und eine schwarze Jacke. Ines kannte die Hose und die Jacke. Das Hemd nicht, vielleicht war es neu. Davor bemerkte ihren Blick und schaute zurück, aber ohne ein Zeichen des Erkennens. Er sah sie einfach nur an und dann schlug er seinen Begleitern vor, noch etwas zu trinken. Sie gingen in die Bar und verschwanden aus Ines’ Blickfeld. Dann kam das Taxi für den Schweizer, und das Foyer war wieder leer.

Ines ließ den Blick durch den Raum wandern, in dem sie seit vier Jahren täglich acht Stunden verbrachte. Ein weicher ziegelroter Teppich, drei ausladende Sessel gegenüber der Rezeption, Lampenschirme aus Milchglas, neben dem Aufzug ein Spiegel in vergoldetem Barockrahmen. Spiegelrahmen, Lampenschirme und das schmiedeeiserne Treppengeländer suggerierten, dass dieser Ort Patina hatte, ein gewisses Alter, einen Stammbaum. Dieser Ort war die Heritage Residence.

Die Heritage Residence beherbergte jede Saison Tausende Gäste von allen Kontinenten. Und kaum einer von ihnen hätte vermutet, dass in dieser Heritage Residence kein Fünkchen Geschichte steckte und dass sie niemals eine Residenz gewesen war.

Ines war alt genug, um sich an das Vorher zu erinnern, an das, was sich hinter der Fassade verbarg. Bevor es zur Heritage Residence geworden war, war das Gebäude ein sozialistisches Kaufhaus gewesen. Bevor die Architekten Pergolen angebaut, ein schmiedeeisernes Geländer angebracht und Perserteppiche verlegt hatten, war es ein rechteckiger, einstöckiger Betonklotz aus der späten sozialistischen Zeit gewesen – ein Beton-Kuckuck im umgebenden Gewirr traditioneller Steinhäuser. In der ersten Hälfte seiner kurzen Geschichte hatte das Gebäude ausgesehen, wie kommunistische Häuser eben aussahen. Einfach, praktisch und betongrau, ohne Schmuck und angebliche Geschichte.

Als Ines noch ganz klein gewesen war, waren ihre Eltern mit ihr hierhergekommen, um Socken, eine Tasche oder einen Regenmantel zu kaufen. Ihr Vater war meistens draußen geblieben, weil die Einkauferei ihn nervte und er schnell die Geduld verlor. Ihre Mutter, Mario und Ines waren hineingegangen, um einfache Dinge günstig zu kaufen. Die Mutter lief an Regalen mit Regenschirmen, Hausschuhen und Schultaschen entlang, Mario immer dicht hinter ihr, missmutig und nörgelnd. Ines aber hatte sich umgeschaut, daran konnte sie sich noch gut erinnern. Sie hatte die Streifen aus Neonröhren und Versorgungsleitungen an der Decke betrachtet. Die Röhren waren nun unter schweren Holzbalken und einer Betondecke verschwunden, von der ein schwerer Kerzenleuchter herabhing. Wo einmal die Aluminium-Jalousien gehangen hatten, befanden sich nun Attrappen von Holz-Jalousien mit geschmiedeten Blumenkästen. Wo früher Hausschuhe und Schulkittel verkauft worden waren, stand heute aus irgendeinem Grund ein vergoldetes Einhorn aus Gips. Ines sah es seit vier Jahren und wunderte sich immer noch darüber. Manchmal schaute sie durch die Residence und fragte sich, was der Architekt des Gebäudes, falls er noch nicht gestorben war, wohl von all dem hielt.

Inzwischen kamen die ersten Koreaner aus ihren Zimmern herunter. Erfrischt, geduscht und neugierig, schnappten sie sich Stadtpläne von der Ablage und verließen das Hotel. Einige nickten ihr im Vorbeigehen höflich zu und Ines nickte zurück. Das Telefon klingelte und sie nahm eine Reservierung entgegen.

Ein paar Minuten später kam Davor mit seinen Begleitern aus der Bar. Er übergab ihnen eine Mappe mit dem Logo des Hotels. Sie schüttelten sich die Hände, Davor grüßte noch einmal und kam dann auf die Rezeption zu. Er lief genau auf sie zu und schaute ihr in die Augen. Seine Haltung verriet nichts außer perfekter Professionalität. Aber Ines bemerkte, wie Zrinka verlegen den Blick abwandte.

»Ines, hast du einen Moment?«, fragte Davor und bog dann in einen Gang ein.

Ines folgte ihm mit einigen Schritten Abstand, mit Blick auf seine schmalen Hüften und den strammen Po. Sie liefen an den immer gleichen Türen aus Kirschholz vorbei – 12, 14, 16. Schließlich blieb Davor vor einer der Türen stehen. 18, heute Morgen frei geworden, dachte Ines. Er hatte vorausgeplant.

Davor öffnete die Tür mit einer Magnetkarte und betrat das Zimmer. Ines folgte ihm und schloss die Tür hinter sich. Er umfasste ihre Taille, und sie erwiderte seine Umarmung. Sie küssten sich. Seine Hand wanderte nach hinten, fuhr über ihren Hintern. Seine Lippen berührten ihre Wange, dann ihren Hals, er nestelte an ihrem Dekolleté und küsste ihre Brust. Er schob ihren Rock nach oben.

»Warte«, sagte Ines. »Nicht hier.«

Das Zimmer war frisch hergerichtet. Glas- und Holzflächen glänzten sauber. Die blütenweiße Bettdecke war so glattgestrichen, dass sie wie eine Marmorplatte wirkte. Auf dem Kopfkissen lag ein verpackter Schokokeks in einem Nest aus Dekopapier.

»Nicht hier«, wiederholte Ines. »Das Zimmer ist frisch hergerichtet.«

»Ist doch egal«, sagte Davor.

»Ist es nicht«, antwortete Ines. »Die werden gleich wissen, was sich hier abgespielt hat.« Sie zog ihn mit ins Bad. »Komm.«

Im Bad bereitete Ines das Nest. Sie räumte alles weg, was schmutzig werden könnte. Als sie fertig war, zog sie sich von der Taille abwärts aus, umarmte Davor und lehnte sich ans Waschbecken. Er drückte sich an sie und beugte sich vor.

»Pass auf«, sagte sie. »Dass du nicht mit der Stirn den Notknopf drückst.«

Davor öffnete seine Hose. »Keine Sorge.«

Aber Ines machte sich Sorgen. Denn während Davors Kopf rhythmisch vor und zurück wippte, kam er dem Notknopf gefährlich nahe.

Als sie fertig waren, verließ Davor als Erster das Zimmer. Vorsichtig schaute er sich um und ging dann den Gang hinunter. Ines brachte die Handtücher zurück ins Bad und wischte mit einem Papiertuch über den Spiegel. Sie spülte das Waschbecken aus und löschte das Licht. Dann warf sie einen Blick in den Gang. Sie hatte Angst, einem der Zimmermädchen zu begegnen, aber da war niemand. Geräuschlos schloss sie die Tür und bemerkte erst dann am Ende des Flurs eine Frau vom Reinigungspersonal. Sie stand neben ihrem Metallwagen und sortierte mit gesenktem Blick Klopapier. Entweder hatte sie Ines nicht gesehen oder sie tat so, um sich eine peinliche Situation zu ersparen.

Ines ging zur Rezeption. Zrinka schaute starr geradeaus, ihr Gesichtsausdruck war wie aus Wachs. Sie vergeht fast vor Peinlichkeit, dachte Ines.

Einer der Koreaner kam aus dem Restaurant zur Rezeption.

»Can I help you?«, fragte Ines lächelnd. Im gleichen Moment lief Davor vorbei, winkte kurz und verließ das Hotel.

Z V O N E war schon unzählige Male an der alten Fabrik vorbeigefahren. Wenn er in Richtung Flughafen fuhr, sah er immer die Reihen verfallender Hallen entlang der Straße. Er hatte sich an den Anblick dieser Ruinen gewöhnt, die wie faule Zähne in der Landschaft standen.

Jetzt bog er hier zum ersten Mal ab. Er verließ die Hauptstraße, die zum Flughafen und nach Trogir führte, und fuhr auf eine Seitenstraße, die die Industriezone mit dem Rest der Stadt verband. Die Straße war in einem erbärmlichen Zustand. Jahrelang waren hier Laster mit Müll und Schutt drübergefahren. Aber niemandem lag daran, die Straße auszubessern und instand zu halten. Und so war die Fahrbahn voller Risse, Schlaglöcher und Buckel, die Zvones Citroën ächzen und quietschen ließen.

Nach ungefähr zwei Minuten erreichte er die Pforte. Er zeigte seinen Dienstausweis vor und ein Mann mit besorgtem Gesichtsausdruck winkte ihn durch auf das Fabrikgelände.

Er hatte sich die Fabrik groß vorgestellt, hätte aber nie erwartet, dass sie so riesig war. Um ihn herum dehnte sich ein verzweigtes Wegenetz mit Kreuzungen und Parkbuchten aus. Er erkannte Schienen und einen Rangierbahnhof. Auf der anderen Seite erstreckte sich über einen Kilometer Küstenstreifen entlang der Bucht ein Dock. Dazwischen standen zig Gebäude in unterschiedlichen Stadien des Verfalls. Manche sahen aus wie Produktionshallen, andere wie Lagerräume. Ein langes Gebäude mit Rolltoren hatte wahrscheinlich als Garage für den Fuhrpark gedient. Am nördlichen Rand des Geländes lagen zwei umgekippte Chemiesilos aus Metall, bereit zum Fleddern. An zwei entgegengesetzten Seiten des Geländes bemerkte Zvone zwei Metallklumpen, hoch wie zweistöckige Häuser. Drähte und Keramik-Isolatoren ließen ihn vermuten, dass es sich um Generatoren handelte. Zwischen den Gebäuden und den elektrischen Installationen lag haufenweise Müll. Unbeschreiblich große Haufen aus unbeschreiblich großem Müll. Rostige, abgebrochene, abgerissene, verbogene Metallteile. Als hätte ein durchgeknallter Bildhauer seine gewaltigen Skulpturen auf dem Gelände verteilt. Der Ort wirkte wie ein gigantischer Spielplatz, auf dem ein paar verrückte Riesen ihre Spielzeuge zerschlagen hatten, um dann auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden.

In Zvones Kindheit hatte man über die Chemiefabrik gesprochen wie über etwas Totes und Schlechtes. Die Anwohner beschwerten sich, die Kommunisten hätten die Landschaft verschandelt. Sie grummelten, die Fabrik hätte kilometerweit die Küste blockiert und ihnen das Tourismusgeschäft verdorben. Es hieß, die Fabrik habe gefährliches Quecksilber ins Meer geleitet, in den Lagerhallen würde sich radioaktiver Schutt türmen und in den umgekippten Silos krebserregendes Monomer befinden. Es gab furchterregende Geschichten von Anwohnern, die an Krebs gestorben waren, an Leukämie und durch das Asbest. Das Meer war damals wie heute von einem wenig einladenden Gelb, und Eltern warnten mit erhobenem Zeigefinger ihre Kinder davor, jemals hier ins Wasser zu gehen.

Als die Chemiefabrik in die Krise geraten war, hatten alle erleichtert aufgeatmet. Die Anwohner konnten es kaum erwarten sie loszuwerden. Es kam zur Zwangsversteigerung und das Objekt fiel einem Bauentwickler in die Hände, der alles zerschlagen und fortgeschafft hatte. Das war die offizielle Geschichte der Fabrik, die von allen weitererzählt wurde. So erzählte es auch Zvones Vater. Sinisa wiederholte die offizielle Wahrheit wortreicher als alle anderen, auch wenn er und Zvone wussten, dass es einen zweiten, nie laut erzählten Teil dieser Geschichte gab.

Irgendwann, er war wohl schon in der achten Klasse, war Zvone allein zu Hause gewesen. Neugierig hatte er Schränke geöffnet und Plunder gefunden. Er hatte in den verborgenen Ecken der Familie gestöbert. Dabei war er auf einen vergilbten, zerfledderten Umschlag gestoßen, in dem Dokumente und Fotos waren, die sein Großvater Lovro hinterlassen hatte. Fotos von Hochzeiten, Taufen, Pionierausflügen und aus der jugoslawischen Volksarmee. Auf einem trug der Großvater eine Arbeitsuniform, an seinem Arbeitsplatz in der Fabrik. Zvone erinnerte sich gut an dieses Bild. Großvater stand darauf an der gleichen Pforte, durch die Zvone eben gefahren war.

Unter dem Umschlag mit den Fotos hatte Zvone einen zweiten Umschlag entdeckt, verschämt in die letzte Ecke der Schublade gedrückt. Er hatte ihn geöffnet und ein amtlich aussehendes Dokument mit dem Briefkopf und dem Logo der Fabrik gefunden. Es war die Entscheidung des Arbeiterkollektivs über die Zuteilung einer Werkswohnung.

Zvone hatte die Adresse erkannt, das Stockwerk, die Wohnungsnummer. Es handelte sich um die Wohnung, in der er mit seinem Vater lebte. Da hatte er zum ersten Mal erkannt, dass es zwischen der hässlichen Ruine und seiner Wohnung eine Verbindung gab. Seitdem waren Jahre vergangen. Er hatte die Fabrik und auch das Schreiben an Großvater Lovro vergessen und war ohne jegliches Interesse jahrelang an den Fabrikruinen vorbeigefahren.

Als Tomas ihm die Nachricht geschickt hatte, wusste Zvone: Auch wenn er bis jetzt Großvaters Fabrik nie betreten hatte, nun würde er es tun.

Er fuhr weiter. Eine Kurve, und noch eine. Dann, vor einer der Lagerhallen, gelbes Absperrband, Krankenwagen, Reporter.

Er fuhr näher heran. Die Halle hatte ein Schrägdach mit Scheinwerfern und ein großes Tor, ansonsten hob sie sich durch nichts hervor, außer dass die Wände noch standen. Zvone parkte und ging zum Eingang. Es herrschte ungewohntes Gedränge und Nervosität. Dann sah er Tomas, der ihn ungeduldig erwartete. Zvone sah Tomasa Gesicht und verstand. Das hier, dachte er, wird eine große Sache.

Z V O N E schloss schon aus dem Gedränge vor der Halle, dass die Sache ernst war. Der Krankenwagen hätte nicht am Tatort sein sollen. Auch der Gerichtsmediziner hätte bei einer gewöhnlichen Tatort-Besichtigung nicht hier sein dürfen. Neben dem Mediziner stand der Staatsanwalt. Zvone kannte ihn flüchtig. Bei ein paar Fällen hatten sich ihre Wege gekreuzt. Mario Sevelj war jung und ehrgeizig, manche meinten, er sei auch skrupellos. Zvone mochte solche Etiketten nicht, weder vergab noch kommentierte er sie. Deshalb hielten ihn einige für Weißbrot.

Mindesten zehn Männer von der Streife sicherten den Tatort. Sie hatten Absperrband gezogen und alle Zugänge versperrt. Das war gut, denn schon mehrere Reporter hatten sich eingefunden.

Zvone ging zu der halb verfallenen Halle und nickte Sevelj zur Begrüßung zu. Der nickte zurück. Der Staatsanwalt stand etwas abseits. Er war hier nur Beobachter, das Sagen hatte die Polizei. Tomas war die Hauptperson und in seinem Element: Er gab Befehle, teilte Leute ein und wischte sich ständig den Schweiß von der Stirn. Neben ihm stand ein weiterer Ermittler: Krivic, ein junger Typ frisch von der Polizeischule, der kommende Stern am Polizeihimmel. Es hieß, er mache gute Arbeit, und Zvone hatte den Eindruck, dass er von politischer Seite protegiert wurde. Lästermäuler prophezeiten Krivic in nur wenigen Jahren die Position des Gebietsleiters. Ein aufsehenerregender Fall wäre da sicher zuträglich.

Tomas und Krivic standen an der Tür zur Halle und diskutierten mit düsteren Mienen. Dann erkannte Tomas Zvone und schien erleichtert.

»Komm her«, rief er und bedeutete Zvone, ihm in die Halle zu folgen. »Schau dir an, was wir haben.«

Die Halle hatte von außen banal und einfach ausgesehen, aber innen war es anders. Auf der ganzen Fläche gab es betonierte Gruben, einen halben Meter breit und zwei Meter lang. In den Gruben hatten früher offensichtlich Maschinen gestanden, die inzwischen abgebaut worden waren. Wahrscheinlich hatten sie alle gleich ausgesehen und in Reih und Glied gestanden. Ohne die Maschinen sahen die Gruben aus wie Gräber auf einem großen, geometrisch angelegten Friedhof. Sie nahmen den größten Teil der Halle ein. Nur an einer Seite standen die Überreste einer Art Büro-Kabuff und es gab eine Reihe von Waschbecken, über denen noch die alten Schilder hingen: Wasch dir die Hände! und Achtung, Chlor ist lebensgefährlich! Im hintersten Winkel der Halle gab es keine Gruben. Dort war eine geflieste Fläche, auf der jemand Abfall und Schutt zu einem Hügel aufgehäuft hatte: Rohre, Bleche, Ziegel- und Glasscherben. Um den Abfallhaufen drängten sich Forensiker, der Fotograf und nun auch Tomas, Krivic und der Gerichtsmediziner. In dieser Ecke hatte man die Leiche entdeckt.

Zvone ging zu der Stelle. Er verspürte den Wunsch kehrtzumachen. Jedes Mal, wenn er zu einem toten Körper kam, spürte er den gleichen Schauder. Er hatte gedacht, er würde sich mit der Zeit daran gewöhnen, aber das hatte er nie.

»Hier«, sagte Tomas.

Beim Anblick der Leiche vervielfachte sich der Schauder. Vor Zvone lag ein totes Kind. Eine Teenagerin.

Das Mädchen lag auf dem Haufen aus Ziegeln, Keramikfliesen und Glas, seltsam verdreht wie eine zerbrochene Puppe. Sie war wachsbleich, ihre tiefschwarzen, sehr langen Haare verteilten sich überall, auf ihrem Gesicht, den Schultern, den Unterarmen. Sie verdeckten das Gesicht, doch man konnte erkennen, dass es kindlich und hübsch war.

Die arme Familie, dachte Zvone. Wer auch immer sie ist.

»Der Wachmann hat sie gefunden, als er seinen Rundgang machte«, sagte Tomas. »Er wusste nicht, was er tun sollte und hat dann den Notarzt gerufen. Deshalb steht draußen der Sanka. Aber sie war schon tot. Wie es aussieht, schon eine ganze Weile.«

»Todesursache?«

»Unklar. Deshalb haben wir den Gerichtsmediziner gerufen.« Tomas strich der Toten die Haare aus dem Gesicht und drehte ihren Körper. Am Hals waren ein paar blaue Flecken zu sehen.

Zvone schaute zum Gerichtsmediziner. »Erwürgt?«

»Sieht ganz danach aus.«

»Daran ist sie gestorben?«, fragte Zvone. »Woher kommt dann das Blut?«

»Hier«, sagte der Gerichtsmediziner und hob die Hüfte des toten Mädchens an. Eine Stichwunde mit verkrustetem Blut wurde sichtbar. »Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass der Stich nicht tief ist«, sagte er. »Als hätte jemand sie nur ritzen wollen, sie mit dem Messer zwingen wollen, sich nicht zu wehren. Dann hat er etwas tiefer gestochen, aus Versehen oder absichtlich. Wir werden noch sehen, was die Todesursache war. Aber ich würde jetzt schon sagen, dass sie nicht an der Stichwunde gestorben ist.«

»Denken Sie, dass sie vergewaltigt wurde?«, fragte Zvone.

»Wir werden es bald wissen«, antwortete der Gerichtsmediziner.

»Wie lange ist sie schon tot?«, fragte Zvone.

»Todeszeitpunkt ist irgendwann in der Nacht. Gegen zwei oder drei. Vielleicht auch vier.«

»Und wann wurde sie gefunden?«

»Kurz vor sieben«, antwortete Tomas.

»Und der Wachmann, der sie gefunden hat?«, fragte Zvone.

Krivic zeigte auf einen jungen Mann in der Ecke. Er trug die Fantasieuniform eines Sicherheitsunternehmens und schien ziemlich aufgelöst. Tomas winkte ihn heran und verließ mit ihm die Halle durch die Hintertür. Zvone folgte den beiden. Die frische Luft draußen tat ihm gut.

Der Wachmann war sehr aufgeregt, doch er berichtete detailliert und zusammenhängend. Um sechs hatte die Schicht begonnen. Seine Aufgabe war es, alle Hallen und das ganze Fabrikgelände abzugehen.

»Sie glauben gar nicht, wen man hier alles antrifft«, sagte er. »Junkies, Leute, die den Abfall stehlen wollen.« Deshalb musste er mit einer Lampe überallhin leuchten, das Ufer abgehen und den Zaun prüfen. Das dauere eine Weile. Er deutete auf die Halle hinter ihnen. Die Hydrolyse kontrolliere er zum Schluss. Er war hier um 6:45 Uhr eingetroffen, vielleicht ein bisschen früher. Es war schon hell geworden und auf dem Schutthaufen war ihm etwas Dunkles aufgefallen. So hatte er sie gefunden.

»Ich habe den Notarzt gerufen«, sagte der junge Mann und sein Kinn zitterte dabei. »Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich dachte, ich könnte sie vielleicht retten.«

»Das haben Sie gut gemacht«, versicherte Tomas. »Es war das Beste, was Sie tun konnten.«

Tomas wartete, bis der junge Mann sich etwas beruhigt hatte, dann fragte er ihn, ob er noch etwas gehört oder gesehen habe, ein Auto, Scheinwerfer oder Menschen. Aber Zvone wusste genauso gut wie Tomas, dass diese Fragen überflüssig waren, denn als der junge Mann seine Schicht angetreten hatte, war das Mädchen bereits seit zwei oder drei Stunden tot gewesen und der Täter über alle Berge. Die gleichen Fragen würden sie dem Wachmann aus der vorherigen Schicht stellen.

Tomas bedankte sich und ließ den jungen Mann gehen. Der schien es kaum erwarten zu können. Er lief davon, ohne sich auch nur einmal umzudrehen.

In der Zwischenzeit waren die Forensiker und der Fotograf mit ihrer Arbeit fertig geworden. Es war Zeit, die Leiche in die Gerichtsmedizin zu bringen. Sie legten das tote Mädchen auf eine Metallbahre. Tomas nickte Zvone zu. Was nun folgte, war Zvones Job, den er nicht mochte und gern vermieden hätte.

Er beugte sich hinunter und hob widerwillig den leblosen, eiskalten Körper an. Er durchsuchte die Taschen der Ermordeten: zuerst an der Jacke, auch die Innentaschen, dann die der engen Jeans. Während er mit den Händen um ihre Taille fuhr, spürte er die eiskalte Haut. Ihm wurde schlecht.

»Hast du das Handy?«, fragte Tomas, aber Zvone schüttelte den Kopf.

Tomas wandte sich an Krivic. »Nimm dir ein paar Männer und sucht die Umgebung ab. Wir brauchen ihr Handy.«

Krivic machte sich wortlos an die Arbeit. Derweil drehte Zvone die Leiche zur Seite und durchsuchte die Gesäßtaschen. Erst ertastete er einen Metallschlüssel, dann spürte er etwas Flaches, Weiches aus Leder.

»Ein Geldbeutel«, sagte er und gab ihn ungeöffnet an Tomas weiter.

Tomas öffnete ihn und holte den Personalausweis heraus. Sein Gesicht verdüsterte sich. Er zeigte den Ausweis dem Gerichtsmediziner. Dessen Gesicht verriet nichts, doch er stöhnte: »Verdammt.«

»Was ist?«, fragte Zvone.

Tomas steckte den Ausweis wieder in den Geldbeutel und gab ihn Zvone zurück.

Zvone sah gleich, dass noch Geld drin war, nicht viel, aber es war noch da. Er durchsuchte den Rest: eine Monatskarte, Bibliotheksausweis, Getränkebons eines Clubs, von dem Zvone noch nie gehört hatte. Er legte den Geldbeutel zur Seite und betrachtete den Personalausweis. Auf dem Foto sah die Ermordete noch kindlicher aus. Ihr Blick war schüchtern und verwirrt. Er las den Namen: Viktoria Zeba.

»Siehst du’s?«, fragte Tomas.

»Was denn?«

»Der Name.«

»Ja, und?«

»Weißt du, wessen Tochter das ist?«

»Nein.«

Zvone starrte weiter auf den Personalausweis, das traurige Gesicht und den Namen Zeba.

»Primarius Zeba«, sagte der Gerichtsmediziner. »Ehemaliger Stadtrat.«

»Und ehemaliger Prorektor. Und Direktor der Klinik. Und ich weiß nicht, was noch alles«, ergänzte Tomas. »Das hier ist seine Tochter.«

»Na dann, Jungs«, sagte der Gerichtsmediziner. »Viel Glück. Ihr werdet es brauchen. Das wird der reinste Wahnsinn.«

K A T J A drehte sie die Flamme am Gasherd herunter. Es war kurz nach elf. Sie zog die Würste aus dem Topf, schnitt sie längs auf und legte sie zurück. Sie probierte ein paar Bohnen, sie waren noch hart. Sie drehte die Flamme höher und setzte den Deckel wieder auf den Topf.

Während sie diese Handgriffe verrichtete, konzentrierte sich ihre Aufmerksamkeit auf etwas anderes. Sie lauschte, was oben in den Gemeinschaftsräumen vor sich ging. Die Geräusche wurden lauter und leiser, in ihrem eigenen, seltsam sturen Rhythmus. In manchen Momenten bebte das ganze Haus vom Presslufthammer. Dann beruhigte sich alles und in der Stille hörte man Stimmen, lautes Lachen und Gespräche. Katja hatte den Eindruck, Cudinas Stimme herauszuhören.

Irgendwann hörte sie den Aufzug. Katja ging ins Treppenhaus, um nach dem Rechten zu sehen. Einer der Arbeiter war auf dem Weg nach oben. Er hatte eine Tüte mit belegten Brötchen und drei Flaschen Bier in der Hand. Während sie ihm nachschaute, klingelte sein Handy. Er ging ran und unterhielt sich lange mit jemandem in einer fremden Sprache, vermutlich auf Albanisch. Die Ruhe hielt eine Weile an, dann war die Pause vorbei und der ohrenbetäubende Lärm setzte wieder ein.

Katja ging in die Küche zurück. Sie drehte die Flamme herunter und sah dann Mario, der in Unterwäsche in der Küche stand und gierig Wasser trank.

»Ah, du bist wach«, sagte sie.

»Hmm.«

»Du hast es gestern wohl etwas übertrieben.«

»Eigentlich nicht.«

»Sieht aber ganz danach aus, wenn du so viel Wasser trinkst.«

Mario war in den letzten paar Monaten in die Höhe geschossen und irgendwie männlicher geworden. Seit er Krafttraining machte, hatte er seine jungenhafte Schlacksigkeit verloren. Sein Bizeps war fest, die Schultern breiter. An den Hüften und am Po machten sich Sandwichs und Pizza bemerkbar, er war nicht mehr der zerbrechliche, blasse Junge, den sie während seiner ganzen Schulzeit gepäppelt hatte. Katja erinnerte sich, wie sie Mario über den Hof hinterhergerannt war, um ihm mitten im Spiel ein Sandwich mit Rührei in die Hand zu drücken. Er war vor ihr weggelaufen, es war ihm peinlich gewesen, dass sie ihn vor den anderen vollstopfte. Er begehrte auf, doch sie hatte weitergemacht, weil sie seinen mageren, schwächlichen Anblick nicht ertrug. Es war eine schöne Zeit gewesen, aber die war nun vorbei. Ihr Sohn war im Handumdrehen erwachsen geworden.

»Willst du Frühstück?«, fragte Katja.

Mario nickte und setzte sich an den Tisch.

Katja machte den Herd aus und steckte zwei Scheiben Toast in den Toaster. Sie stellte Butter und gekaufte Pflaumenmarmelade vor Mario auf den Tisch. Während der Toast röstete, schaute sie auf ihren Sohn hinunter. Sie betrachtete seinen Hals, den Nacken, die Schulterblätter dieses neuen Mario. Ein eigenständiger Mensch, dachte sie. Ein Seemann, ein erwachsener Mann.

Der Toast war fertig. Sie legte ihn auf Marios Teller und legte von hinten ihre Hände an sein Gesicht. Als sie seine Wange berührte, fühlte sie einen dünnen, schorfigen Kratzer. Mario zuckte zusammen.

»Mama!«, rief er und schob ihre Hände weg.

Er strich Butter auf den Toast und trank einen Schluck Kaffee. Dann nahm er sein Handy und vertiefte sich in etwas.

Katja war auf der falschen Seite der Fünfzig. Sie gehörte zu der Generation, für die ein Telefon einfach nur ein Telefon war: Man konnte jemanden anrufen, angerufen werden und SMS verschicken. Sie verstand noch immer nicht, warum Ines und Mario die Geräte ständig benutzten, überall, für alles. Im Sitzen und im Liegen, beim Essen und Filmschauen, im Bus, im Wartezimmer, überall nahmen sie sofort ihr Handy in die Hand und starrten auf den Bildschirm, als verkünde dieser schwarze Riegel Gottes Wort. Wenn sie etwas kaufen wollten oder eine Adresse suchten, wenn sie den Parkplatz zahlen oder eine Pizza bestellen wollten, sofort zückten sie das kleine Gerät und tippten darauf herum, bis das Wunder geschah. Für Katja blieb das Ganze ein Mysterium. Eines der Dinge, mit denen die Zeit sie überfahren hatte.

Sie versuchte sich vorzustellen, wie ihre eigene Mutter in ihrem Alter gewesen war. Ein Kriegskind. Sie war als Kind in die Stadt gekommen und mit dreißig in diese Dienstwohnung gezogen. Sie hatte zum ersten Mal eine Glühbirne gesehen, einen Kühlschrank, einen elektrischen Herd, einen Fernseher und die Zentralheizung. Den Kühlschrank hatten sie gekauft, als Katjas Mutter im Teenageralter gewesen war, beim Fernseher war sie Ende zwanzig. Mit dreißig hatte sie den Führerschein gemacht. Bis sie fünfzig wurde, hatte sie Veränderungen erlebt, die Katja sich kaum vorstellen konnte. Und doch konnte sich Katja nicht daran erinnern, dass ihre Mutter jenseits der Fünfzig Angst vor neuen Entwicklungen gehabt hätte, dass sie im technischen Dschungel so verloren gewesen wäre wie sie selbst. Katja hatte Angst vor einem neuen Herd, weil der keine Knöpfe, sondern ein Display hatte. Wegen der Viren hatte sie Angst vor dem Computer. Wenn sie zweimal im Jahr ins Servicebüro der Telefongesellschaft ging, um Formalitäten zu erledigen, kam sie immer völlig verzweifelt nach Hause. Wenn sie nach längerer Wartezeit endlich an der Reihe war, konnte sie sich mit ihrem zuständigen Sachbearbeiter nicht verständigen. Auch wenn sie jedes einzelne Wort kannte, das er sagte, verstand sie die Bedeutung seiner Sätze nicht. Nach einigen verwirrten Nachfragen, bemerkte sie, wie sich der Ausdruck des Mitarbeiters veränderte. Von hohler Höflichkeit wechselte er zu Widerwillen, gemischt mit blankem Hohn. Da verstand Katja: Der Bengel war weder besonders schlau noch gebildet. Dennoch sah er auf sie herab, als wäre sie eine Ziegenhirtin, die aus einem abgelegenen Dorf in die Stadt gekommen war. Er sah sie an, als wäre sie ein vorsintflutliches Fossil. Was sie ja im Grunde auch war.

Mario wischte und tippte weiter auf dem Handy herum, ungewöhnlich abwesend.

»Was ist denn so interessant?«, fragte Katja. »Was liest du?«

»Nachrichten.«

»Nachrichten?«

»Warum sollte ich keine Nachrichten lesen?«

»Du musst nicht gleich sauer werden.«

Katja ging wieder zum Herd und öffnete vorsichtig das Ventil des Schnellkochtopfs. Dampf stieg auf und kondensierte in der ganzen Küche, auf den Flächen, den Wänden, Katjas Brille. Sie putzte ihre Brille und schaute zu Mario. Er war noch immer in ein Nachrichtenportal vertieft. Katja war das recht. Wenigstens interessierte er sich mal für Nachrichten, für Politik und nicht nur für – wie hieß es gleich? – League of Legends.

Mario legte das Handy weg.

»Ich gehe ins Bad«, sagte er und verließ die Küche. Teller, Messer und Butter ließ er stehen.

Katja räumte den Tisch ab und spülte. Während Mario im Bad war, würde sie sein Zimmer aufräumen.

Sie zog die Rollläden hoch und öffnete das Fenster. Frische, kühle Luft vertrieb den Mief. Sie raffte einen Haufen Wäsche zusammen: ein Knäuel schmutziger Socken, Unterhosen, eine grüne Trainingshose. Die Trainingshose war am schmutzigsten. Am Hintern waren verkrustete Schlammflecken und an der Seite, wo die Aufschrift BRASIL stand, fielen ihr dunkle, angetrocknete Flecken auf. Mario war wirklich ein Ferkel, dachte sie, ein richtiges Ferkel.

Sie warf die Schmutzwäsche auf einen Haufen und ging zurück, um den Papierkorb zu leeren. Sie kippte den Abfall auf den Boden. Das machte sie immer, wenn Mario es nicht sah. Sie wollte kontrollieren, ob er Gras rauchte. Aber nie hatte sie im Abfall etwas Verdächtigeres als eine leere Dose Red Bull gefunden. Hinter dem Abfalleimer spürte sie noch etwas Weiches, Zusammengeknülltes. Marios Tasche mit dem Logo von Barcelona. Katja zog in unter dem Tisch hervor. Ein Träger war gerissen. Schade, dachte Katja, er war fast neu.

Zufrieden mit der Inspektion ging sie zurück in die Küche. Sie öffnete den Schnellkochtopf und nahm die Würste heraus, damit sie nicht zerfielen. Die Bohnen waren fast fertig.

Mario kam frisch duftend und mit nacktem Oberkörper aus dem Bad. Erst jetzt sah sie, dass er auch am Handrücken einen Kratzer hatte.

»Wieso bist du so zerkratzt?«, fragte sie.

»Kinderkram«, antwortete Mario. »Ich bin ins Gebüsch gefallen.«