14,99 €

Mehr erfahren.

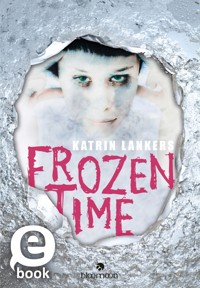

- Herausgeber: bloomoon

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Tessa erwacht. Es ist das Jahr 2100. Ihre Erinnerung ist verloren. Nur das Bild eines Jungen hat sich in ihrem Kopf eingebrannt. Als der junge Arzt Milo ihr helfen soll, ihre Amnesie zu überwinden, erfährt Tessa nach und nach mehr über die wahren Hintergründe ihrer vermeintlichen Krankheit. Das Bild des Jungen stammt aus der Vergangenheit, und Tessa war Teil des Projekts "Frozen Time" ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Katrin Lankers

Impressum

Vollständige eBook-Ausgabe der Hardcoverausgabe

bloomoon, München 2013

© 2013 bloomoon, ein Imprint der arsEdition GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten

Text: Katrin Lankers

Covergestaltung: Romy Pohl unter Verwendung von Bildmaterial von © Getty Images: Andrew Bret Wallis und © Getty Images/Thinkstock

Umsetzung eBook: Zeilenwert GmbH

ISBN eBook 978-3-7607-0146-9

ISBN Printausgabe 978-3-7607-8961-3

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Epilog

Nachbemerkung und Danksagung

One day baby, we’ll be old

Oh baby, we’ll be old

And think of all the stories that we could have told

(Asaf Avidan)

Für Nicole,

die dieses Buch erst lesen soll,

wenn es zwischen zwei Buchdeckeln steckt.

Aber wirklich nur dieses!

Danke für deine Freundschaft!

PROLOG

REGEL 1

Gesundheit, Glück und langes Leben sind die höchsten Güter unserer Gesellschaft. Sie zu verfolgen und zu schützen ist unser wichtigstes Ziel.

REGEL 2

Medizinischer und technischer Fortschritt haben höchste Priorität, denn nur diese ermöglichen Gesundheit, Glück und langes Leben.

REGEL 3

Jeder Bürger hat die Pflicht, in seinem Handeln und Denken stets nach diesen höchsten Gütern unserer Gesellschaft zu streben.

REGEL 4

Jeder Bürger hat die Pflicht, die Aufgabe, für die er am besten geeignet ist, mit höchstmöglichem Einsatz zum Wohle der Gesellschaft auszuführen.

REGEL 5

Pflege, Erziehung und Bildung der Minderjährigen sind die Pflicht des Staates, der dieser durch Einrichtung der JuniorCenter nachkommt.

REGEL 6

Die eigene Gesundheit zu schützen ist eine der vorrangigen Aufgaben jedes Bürgers. Dazu zählen gesunde Ernährung (6a), körperliche Bewegung (6b), emotionale Stabilität (6c). Körperkontakt ist außer unter Lebenspartnern zu vermeiden (6d), weil dabei das Risiko von Infektionsübertragungen ansteigt.

REGEL 7

Höflichkeit ist im Umgang mit anderen Bürgern das höchste Gebot. Dies gilt insbesondere für Mitbürger, die das fünfundsechzigste Lebensjahr und damit den Seniorstatus erreicht haben.

Die Partei der Silver Lions als Regierung der Vereinigten Europäischen Nationen hat diese Grundregeln der Gesellschaft am 15.Oktober des Jahres 2035 einstimmig beschlossen. Unterzeichnet von allen Mitgliedern der Regierung sowie der Präsidentin Samantha Figger.

KAPITEL 1

Als ich erwache, ist mein Kopf voller Nebel. Weißer, dunstiger Nebel, der alles ausfüllt. Ich weiß genau, dass ich wach bin, und fühle mich zugleich benommen, der Nebel wabert durch mich hindurch, ergreift meinen Körper, löst ihn auf.

Ich höre eine Stimme, die ich nicht kenne.

»Sie scheint zu sich zu kommen.«

Ich will die Augen öffnen, um zu sehen, wer mit mir spricht. Meine Lider sind schwer. Als ich sie auseinanderzwinge, muss ich sie sofort wieder zusammenpressen. Das Licht ist so grell. Selbst durch die geschlossenen Lider erscheint es mir jetzt zu stark.

»Kannst du mich hören?«

Die Stimme ist freundlich. Sie gehört einer Frau. Freundlich, aber bestimmt.

Ich versuche zu antworten, doch meine Lippen lassen sich nicht bewegen und meine Zunge scheint am Gaumen festzukleben. Ich schlucke, es fühlt sich trocken an.

Mühsam nicke ich mit dem Kopf, ich kann ihn kaum bewegen. Ein stechender Schmerz schießt vom Nacken bis in meine Stirn. Ich möchte schreien, aber mir entfährt nur ein schwaches Stöhnen. Meine Brust zieht sich zusammen, presst meinen Atem heraus, dehnt sich und saugt neue Luft an. Es fühlt sich an, als würde ein enges Band darum liegen.

Was geschieht hier? Was geschieht mit mir?

In meinem Kopf dröhnt ein rhythmisches Piepen. Leise, aber so durchdringend, dass es mir immer mehr Schmerzen verursacht. Ich will mich festhalten, meine Finger wollen sich nach Halt suchend zusammenkrallen, doch die Muskeln gehorchen dem Impuls nicht. Flach bleiben die Finger liegen, spüren etwas Weiches, Nachgiebiges, finden keinen Halt.

Meine Lider flackern. Das Licht. Zu hell. Ich stöhne erneut.

Bitte. Bitte helft mir!

Ein kühles Gefühl breitet sich in meiner rechten Hand aus.

»Gleich wird es besser.«

Dunkelheit umfängt mich.

Als ich das nächste Mal erwache, höre ich immer noch das Piepen, aber es tut nicht mehr weh. Ich strenge mich an, schaffe es, den Kopf von einer Seite langsam zur anderen zu drehen. Der Schmerz bleibt aus.

Ich werde mutiger, versuche, meine Augen zu öffnen, und blinzele gegen das helle Licht.

Neben mir erkenne ich drei Umrisse. Ich blinzele noch einmal. Die Gestalten nehmen klarere Formen an.

Es sind drei Medis, eine im dunkelgrünen Kittel, zwei tragen Blau, der Mundschutz verdeckt die Gesichter, unter den dünnen Hauben sind nur ihre Augen zu erkennen, mit denen sie mich mustern. Aufmerksam. Erwartungsvoll.

»Willkommen zurück«, sagt die Medi, die meinem Kopf am nächsten steht. »Wie geht es dir?«

Wie es mir geht? Ich schließe meine Augen, horche in meinen Körper hinein. Ich habe keine Schmerzen mehr. Das ist gut. Und der Nebel hat sich gelichtet. Aber da ist etwas, das mich verunsichert. Eine Leere, die ich mir nicht erklären kann. Mein ganzer Körper fühlt sich leer an. Ich öffne die Augen wieder, blicke die Medi an und suche nach einer Antwort.

»Ich weiß es nicht«, antworte ich wahrheitsgemäß. Ich bin überrascht, dass mein Mund, meine Lippen und meine Zunge sich bewegen, gleichzeitig erschrecke ich über meine eigene Stimme. Sie klingt rau, beinahe brüchig, als hätte ich sie längere Zeit nicht benutzt.

Die Medi scheint unter ihrem Mundschutz zu lächeln, zumindest bilden sich winzige Lachfältchen neben ihren wässrig blauen Augen.

»Wir haben dir etwas gegen die Schmerzen gegeben«, erklärt sie mir und deutet auf meine Hand.

Ich will den Arm heben, doch er wiegt zu schwer, also zwinge ich meinen Kopf nach oben, bis ich sehe, dass meine rechte Hand in einem durchsichtigen Handschuh steckt, der mit hauchdünnen Schläuchen mit meiner Haut verbunden zu sein scheint. Ich blicke auf die andere Hand, um zu sehen, ob sie ebenfalls in einem solchen Handschuh steckt. Nein. Meine Haut wirkt beinahe weiß, bläulich laufen die Adern unter meinem silbern glänzenden Insignal entlang.

Die Medi beugt sich herunter und drückt meinen Kopf mit sanftem, aber unnachgiebigem Griff wieder nach hinten.

»Du warst sehr krank«, sagt sie beruhigend. »Die Errungenschaften der modernen Medizin haben es uns ermöglicht, dich zu heilen. Aber es wird eine Weile dauern, bis du wieder ganz die Alte bist.«

Ich nicke, als hätte ich verstanden. Aber ich begreife nicht, was sie damit meint. Die Leere pulsiert von innen gegen meine Haut, als wollte sie aus mir herausbrechen und mich einhüllen.

»Hör zu, ich muss dir ein paar Fragen stellen.« Die Medi legt ihren Daumen auf ein TouchPad an meinem Bett und ein Hocker schiebt sich heraus. Sie setzt sich darauf, dicht neben mich. »Es geht ganz schnell, danach kannst du dich weiter ausruhen.«

Ich nicke wieder.

»Gut. Weißt du, wo du dich hier befindest?«

Wo ich mich befinde?

Ich muss nicht über diese Frage nachdenken, denn ich weiß die Antwort, ohne mich umzuschauen. Die grünen und blauen Kittel der Medis, das Piepen in meinem Kopf ergeben von selbst Sinn.

»Auf einer Intensivstation«, sage ich leise, aber entschieden. Ja, ich weiß, wo ich mich befinde. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich hierhergekommen bin.

»Gut«, wiederholt die Medi. »Und kannst du mir vielleicht das Datum sagen, den Monat, das Jahr?«

Ich starre sie an. Sehe ihre ernsten Augen, um die keine Fältchen mehr liegen. Schaue auf den Mundschutz, unter dem ihr Gesicht so verborgen ist, dass ich nicht weiß, ob sie mich noch anlächelt. Und ich versuche nachzudenken, mich zu erinnern.

Welcher Monat? Welches Jahr?

Nein. Ich weiß es nicht. Ich kann mich einfach nicht daran erinnern.

Warum weiß ich das nicht?

Verwirrt schüttele ich den Kopf.

Aus dem Augenwinkel registriere ich, dass die beiden Medis im Hintergrund eilig mit ihren Fingern über die ReflektoPads in ihren Händen fahren.

Meine Brust schnürt sich zu.

Was ist hier los?

»In Ordnung«, fährt die Medi neben mir mit ruhiger Stimme fort. Als wäre es das Normalste von der Welt, dass ich nicht weiß, in welchem Jahr wir leben. »Vielleicht kannst du mir dein Alter verraten?«

Mein Alter?

Natürlich.

Ich überlege. Warte darauf, dass eine Zahl ganz von selbst in meinem Kopf erscheint. Aber da ist nichts als Leere.

Nein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie alt ich bin.

Wie alt bin ich? Warum weiß ich nicht, wie alt ich bin?

Meine Brust wird enger. So eng, dass ich kaum Luft bekomme. Ich versuche, tief einzuatmen, aber da ist ein Widerstand, als wäre das Band um meinen Körper zu eng geworden, es presst die Luft aus meinen Lungen heraus und zwingt meinem Atem seinen eigenen Takt auf.

Merkt das denn niemand? Dass ich nicht atmen kann?

Die Finger sausen über die ReflektoPads. Die Medi neben mir lehnt sich noch ein bisschen vor.

»Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung«, sagt sie.

Aber ich weiß, dass das nicht stimmt.

»Vielleicht kannst du mir deinen Namen verraten?«, fährt sie fort, als wäre tatsächlich nichts passiert.

Und da implodiere ich. Die Leere saugt mich ein und ich falle und falle in mir selbst. Weil ich plötzlich begreife. Dass ich nichts weiß. Mich an nichts erinnere. An rein gar nichts.

»Geht es dir jetzt wieder besser, Tessa?«

Ich kenne die Stimme. Es ist die gleiche Medi wie zuvor.

Sie haben mir ein Medikament gegeben und ich habe geschlafen. Jetzt ist der Nebel zurück und quillt durch meinen Kopf, durch meinen Körper. Er füllt die Leere mit Nichts. Wohltuendem, beruhigendem Nichts.

»Tessa?«

Sie muss mich meinen, so viel ist klar. Aber ich kann mit dem Namen, mit dem sie mich angesprochen hat, nichts anfangen. Tessa. Das klingt so fremd wie irgendein beliebiger Name. Ich schaue sie mit leerem Blick an. Die Medi scheint auf eine Reaktion zu warten, ihre wässrig blauen Augen werden fast unmerklich schmaler.

Mein Blick gleitet an ihr vorbei, wandert durch den Raum, in dem ich liege. Er ist klein und eng; nur mein Bett passt hinein, an der Seite des Bettes hat die Medi ein Ablagebord ausgefahren, auf dem ein Glas mit einer durchsichtigen Flüssigkeit steht. Wasser, vermute ich.

Wasser ist gesund. Es geht uns gut.

An der rechten Seite meines Bettes befindet sich eine Monitorwand. Auf dem riesigen Bildschirm dreht sich mein Patientenavatar gemächlich um die eigene Achse, die Körperteile leuchten in verschiedenen Schattierungen von Gelb und Orange, einige grüne sind auch dabei. Daneben flackern neonfarbene Kurven und Zahlen auf, verschwinden, bilden sich neu. Von dort kommt auch das Piepen, an das ich mich bereits gewöhnt habe, rhythmisch im Gleichklang mit dem Ausschlag der Kurven. Ich weiß genau, dass die Kurven und Zahlen etwas mit mir zu tun haben: Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, Körpertemperatur – die Wörter schießen mir bei ihrem Anblick von selbst durch den leeren Kopf.

Woher weiß ich das?

Auch die Medi beobachtet jetzt die Kurven und Zahlen. Sie nickt, als wäre sie zufrieden mit dem, was sie da sieht.

»Möchtest du etwas trinken?«, fragt sie.

Ich nicke ebenfalls.

Sie beugt sich zu dem Ablagebord und nimmt das Glas in die Hand. Dann dreht sie sich zu mir um, hilft mir, mich aufzurichten, und setzt mir das Glas an die Lippen. Mit wenigen gierigen Schlucken trinke ich es leer. Die kalte Flüssigkeit hat eine beruhigende Wirkung auf mich.

»Ruh dich noch etwas aus.« Sie stellt das Glas zurück, dann geht sie zur linken Seitenwand, die aus schwarzem Glas besteht, wie ein Fenster, dessen Scheibe dunkel ist. Mit einer wischenden Handbewegung öffnet sie eine Schiebetür in der Glaswand und verlässt den Raum. Die Tür gleitet lautlos hinter ihr zu.

Ich bin allein.

Ich starre auf die Wand mir gegenüber. Sie ist weiß und leer. Leer wie ich. Und weiß wie der Nebel, der mich ausfüllt.

Wie ferngesteuert bewegt sich meine Hand hoch zu meinem Gesicht. Die Muskeln ziehen, fast scheint mir der Arm zu schwer, doch dann gelingt diese einfache Bewegung, und vorsichtig ertasten meine Finger mir unbekannte Züge. Eine schmale Nase, trockene Lippen, ein spitzes Kinn und breite Wangenknochen, lange Wimpern, eine glatte Stirn, und dann, dort wo der Haaransatz sein sollte: nichts.

Meine Hand zittert leicht, als ich mich zwinge, sie über meinen Kopf fahren zu lassen. Mein Verdacht bestätigt sich. Mein Schädel ist kahl. Meine Hand zittert stärker. Oben auf dem Kopf erspüre ich eine Vielzahl kleiner Knöpfe, die durch die Haut im Knochen befestigt zu sein scheinen.

Was ist das?

Im selben Moment weiß ich schon die Antwort: Hirnscanner-Elektroden.

Warum habe ich Elektroden am Kopf?

Vorsichtig versuche ich, einen der Stecker mit meinem Finger zu bewegen. Meine Nackenmuskulatur verspannt sich in Erwartung rasender Schmerzen. Doch die Elektrode lässt sich nicht verschieben – und der Schmerz bleibt aus.

Erschöpft wie von schwerster körperlicher Anstrengung, lasse ich meinen Arm wieder neben meinen Körper auf das Bett sinken. Ich schließe die Augen.

Mein Herz klopft schmerzhaft gegen das Band um meine Brust, ich spüre seine heftig pochenden Stöße. Ich erkenne das Gefühl. Mein Herz hat Angst.

Du musst keine Angst haben, sagt eine Stimme in meinem Kopf.

Ich lausche auf die Stimme. Wem gehört sie?

Du darfst keine Angst haben, wiederholt sie eindringlich.

Ich starre nach innen. Aber die Stimme ist verschwunden. Mein Kopf ist erfüllt von weißem Nebel, so dicht, dass ich nicht durch ihn hindurchsehen kann. Da ist nichts als wabernde Masse ohne Substanz, die mir immer wieder entgleitet.

Tessa.

So hat die Medi mich genannt.

Leise murmele ich den Namen vor mich hin.

Tessa. Tessa. Tessa.

Er hat keine Bedeutung.

Die Angst breitet sich vom Herzen aus, durchströmt meinen ganzen Körper. Ich versuche, sie niederzuringen, doch sie fährt mir in die Arme und Beine, liegt wie ein schwerer Stein in meinem Magen, sodass mir übel wird, droht mich fast zu ersticken. Meine Füße beginnen unkontrolliert zu zucken.

Das Piepen wird schneller, ein summender Gong ertönt.

Augenblicklich schiebt sich die Glaswand ein Stück zur Seite und eine junge Medi betritt den Raum. Außer ihren Augen kann ich von ihrem Gesicht nichts erkennen, dennoch weiß ich, dass sie jung sein muss, denn sie trägt einen blauen Kittel. Blaue Kittel tragen die Medis, die sich noch in der Ausbildung befinden, grüne Kittel dürfen nur die fertigen Medis tragen.

Woher weiß ich das?

Und warum kann ich darüber nachdenken, während gleichzeitig die Angst meinen Körper schüttelt? Nun zucken auch meine Arme und Beine so heftig, dass es wehtut.

Die Medi geht um mein Bett herum, kontrolliert den Monitor, über den neue Zahlen flackern, und greift nach meiner rechten Hand. Aus ihrem Kittel holt sie einen kleinen MediConverter. Die Oberfläche des Converters besteht aus einem TouchPad, an einer Seite ragt ein durchsichtiger Schlauch heraus, der in einer schmalen Nadel mündet. Die Medi tippt auf das Pad, dann sticht sie die Nadel in ein Gelpolster auf der Oberseite meines Handschuhs. Durch den durchsichtigen Schlauch läuft eine hellgelbe Flüssigkeit in meine Hand.

»Das wird dich beruhigen«, sagt sie und ihre Augen lächeln mir zu.

Das Zucken lässt nach. Und auch die Angst verschwindet. Ich fühle mich wieder wie in Nebel gehüllt, beruhigenden Nebel, der alle Fragen, die auf mich eindringen, ausschließt. Als hätte es die Angst nie gegeben.

Sechzehn. Das ist mein Alter.

Tessa Morten. So lautet mein vollständiger Name, den der Namensgenerator nach meiner Geburt für mich ermittelt hat.

Die Medis füllen mein leeres Hirn mit Informationen. Meinem Körper geht es besser. Schon am zweiten Tag nach meinem Erwachen schob eine der Medis einen PhysioRob neben mein Bett. Jeden Tag macht er seine Übungen mit mir, seine Greifarme umschließen meine Beine, beugen und strecken sie, dann sind die Arme dran. Ich kämpfe gegen die Gewichte, bis meine Muskeln schmerzen.

Jeden Tag wird mein Körper stärker, doch mein Kopf verweigert sich mir. Wenn ich ihn nach den Erinnerungen durchforste, die er vor mir verbirgt, dann stoße ich auf nichts als soliden Nebel.

Ich versuche, mir alles zu merken, was die Medis mir erzählen, versuche, mir aus ihrem Wissen über mich eine eigene Erinnerung zu bauen. Ein eigenes Ich.

Bis zu meiner Erkrankung lebte ich im JuniorCenter B-VI-7, sagen sie. Ich sei eine gute und eifrige Schülerin gewesen, sagen sie. Meine Begabungstests waren gerade abgeschlossen, meine Spezifizierung sollte im Bereich Medizin stattfinden. Ich empfinde Stolz, als ich das höre. Medizin ist einer der wichtigsten, aber auch einer der schwierigsten Bereiche. Meine Tests müssen sehr gut gewesen sein.

Die Medi freut sich, als sie bemerkt, dass ich stolz über diese Information bin. Sie sagt: »Deine Erinnerung kommt zurück.«

Aber das, woran ich mich erinnere, hat nichts mit mir zu tun. Es ist Wissen, das irgendwo in meinem Körper abgespeichert ist. So wie ich weiß, dass ich Wasser trinken muss, um gesund zu bleiben.

Wasser ist gesund. Es geht uns gut.

Die Medi, die mich nach meinem Erwachen befragt hat, kommt am häufigsten. Sie heißt Mitra Thoren und ich schätze sie auf etwa achtzig.

»Warum bin ich krank geworden?«, frage ich sie.

Wieder werden ihre Augen ein winziges Stück schmaler.

»Ein Virus«, erklärt sie mir. »Ein sehr seltenes Virus. Mutiert. Gefährlich.«

»Wie habe ich mich infiziert?«

»Das wissen wir noch nicht.«

»Werde ich wieder gesund?«

»Natürlich.«

Das Virus hat mein Gehirn befallen, so erklären sie es mir. Es hat einige Nervenverbindungen zerstört, deshalb kann ich mich an nichts erinnern. Das Wissen ist in meinem Kopf, aber es ist eingeschlossen in einen geheimen Raum, zu dem nur ich den Schlüssel besitze.

Wenn ich versuche, den Raum mit Gewalt zu öffnen, dröhnt das Piepen, von dem mir inzwischen klar ist, dass es mein eigener Herzschlag sein muss, wieder laut in meinem Kopf und der pochende Schmerz in den Schläfen kehrt zurück.

Die junge Medi– Sara – injiziert gelbe Flüssigkeit aus ihrem MediConverter in meine Hand und der Schmerz lässt nach. Auch die Angst hat Sara mit dieser Flüssigkeit fest im Griff. Sie kommt nicht zurück.

Danach bin ich zu müde, um weiterzugrübeln.

»Die Erinnerung kommt im Schlaf«, versucht Sara mich zu trösten.

Aber wenn sie mir die gelbe Flüssigkeit spritzt, schlafe ich fest und ohne zu träumen.

Mitra hat mir ein Holo mitgebracht, nicht größer als meine Hand. »Das bist du«, sagt sie.

Ich drehe meine geöffnete Hand hin und her, und das Bild dreht sich mit. Es wirkt ein bisschen verschwommen, dennoch sehe ich jedes Detail überscharf. Mein Atem geht schneller vor Aufregung.

Ein Mädchen schaut mich aus hellgrünen Augen aufmerksam an. Die etwas zu vollen Lippen sind zu einem vorsichtigen Lächeln hochgezogen. Um das herzförmige Gesicht fallen lange blonde Haare, die die durchscheinende Blässe der Haut betonen. Ich schlucke trocken. Das Mädchen ist eine Fremde.

»Und?«, fragt Mitra.

Ich schließe die Hand zur Faust. Das Holo verschwindet.

Dreimal am Tag bringt Sara mir etwas zu essen. Sie setzt sich neben mich auf den Hocker, den sie aus meinem Bett herausfährt, und wacht darüber, dass ich alles aufesse. Der Brei, den sie mir gibt, ist beige und schmeckt süßlich, aber ich kann nicht sagen, wonach genau.

»Da ist alles drin, was dein Körper braucht«, versichert Sara mir.

Sara ist immer gut gelaunt und sie redet ununterbrochen. Sie ist zwanzig Jahre alt und wird in sechs Monaten planmäßig ihre Grundausbildung als Medi abschließen. Ihr Lebenspartner heißt Iden, er befindet sich in der Ausbildung zum Robotechniker. Mit einundzwanzig Jahren werden sie ihren Juniorstatus abgeben, wie alle in unserer Gesellschaft, dann beginnt für sie das eigentliche Arbeitsleben und sie erhalten den Status eines Adults.

Ich kenne die Regeln unserer Gesellschaft – dabei kenne ich nicht einmal meinen eigenen Namen!

»Ich habe Iden bei einem DatingDay kennengelernt, ist das nicht großartig? Er ist der perfekte Partner für mich. Wir ergänzen uns hervorragend. Ich bin so glücklich mit ihm, genau wie es die verehrte Regierung vorsieht.«

War ich auch schon bei einem DatingDay?

Nach dem sechzehnten Geburtstag sind alle Juniors, die noch keinen Lebenspartner gefunden haben, angehalten, regelmäßig an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Denn zu einem erfüllten Leben gehört auch eine glückliche Partnerschaft.

Habe ich meinen Lebenspartner schon gefunden? Und wenn ja: Wer ist er? Und wo ist er?

»Wenn wir mit unserer Ausbildung fertig sind, werden wir ein Appartement in Block D-V-12 beziehen, gar nicht weit vom MediCenter entfernt«, erzählt Sara mir begeistert. »Zwei Zimmer und ein eigenes Bad nur für uns, ich kann es noch gar nicht glauben!«

Ich sehe den Plan unserer Metropole vor meinem inneren Auge: Die Gebäude sind in immer größer werdenden Kreisen wie ein Netz um den Power Tower angeordnet, nah am Zentrum befinden sich die Seniorblocks mit ihren niedrigen, älteren Gebäuden, in den äußeren Zirkeln die hohen Häuser der Juniorblocks. Ich weiß auf Anhieb, wo sich der Wohnblock befindet, von dem Sara gesprochen hat. Doch sosehr ich mich auch bemühe, kann ich kein Bild von meinem eigenen Wohnblock, meinem eigenen Zimmer heraufbeschwören.

»Mit sechzehn haben wir beide gespendet«, fährt Sara in ihrem ununterbrochenen Redefluss fort. »Kannst du dir das vorstellen: beide! Ist das nicht ein unglaublicher Zufall? Wir sind sehr stolz darauf.«

Wäre ich auch als Spenderin infrage gekommen?

Nach dieser Virusinfektion tue ich es bestimmt nicht mehr. Nur die gesündesten Genträger werden ausgewählt, um ihre Ei- und Spermaspenden abzugeben. Denn nur so kann das staatliche Geburtensystem optimale Ergebnisse hervorbringen.

Aber ich… war krank. Bin krank.

Mein Kopf pocht schon wieder, doch ich sage Sara nichts davon. Ich möchte denken und nicht schlafen.

»Brav aufgegessen.« Sara ist zufrieden. Sie nimmt das Wasserglas vom Bord und reicht es mir. Dazu gibt sie mir einen kleinen Becher, den sie aus ihrem MediConverter mit fünf verschiedenfarbigen Flüssigkeiten gefüllt hat.

»Trink, das tut dir gut.«

Wasser ist gesund. Es geht uns gut.

Ich schütte den Medikamentencocktail in den Mund und spüle ihn mit dem ersten Schluck Wasser hinunter, danach trinke ich vorsichtig einige weitere Schlucke. Sara hat recht, das Wasser tut gut. Mein Mund fühlt sich angenehm kühl und feucht an und die Anspannung meines Körpers scheint sich zu lösen. Viel zu schnell ist das Glas geleert. Sara nimmt es in die Hand, ebenso wie die leere Breischüssel, lässt den Hocker ins Bett zurückfahren und geht zur Glastür.

»Bis nachher.« Sie winkt mir fröhlich mit der freien Hand zu.

Ich schließe meine Augen und konzentriere mich auf den Widerhall des Herzpiepens in meinem Kopf. Es tut weh. Aber es ist erträglich.

Das Wissen ist in meinem Kopf, sage ich mir Mitras Worte vor, aber es ist eingeschlossen in einen geheimen Raum, zu dem nur ich den Schlüssel besitze.

Ich stelle mir mein Gehirn wie ein Labyrinth vor, wandere in Gedanken durch die leeren Gänge, ohne zu wissen, wohin sie mich führen. Vor meinem inneren Auge taucht eine Tür auf. Ich bewege mich langsam darauf zu, hebe meinen Arm, fühle mich voller Hoffnung und gleichzeitig verunsichert.

Was erwartet mich hinter dieser Tür?

Ich versuche, die Klinke herunterzudrücken. Die Tür ist verschlossen. Im Grunde hatte ich nichts anderes erwartet, dennoch bin ich enttäuscht. Ich versuche, das Labyrinth als Ganzes zu begreifen. Einen Blick von oben darauf zu werfen, um seine Struktur zu entschlüsseln. Aber obwohl es sich nur um ein Gebilde meiner eigenen Fantasie handelt, gelingt es mir nicht, das große Ganze zu erfassen.

Das Piepen dröhnt lauter. Ich bin erschöpft.

Trotz der Schmerzen im Kopf muss ich irgendwann eingeschlafen sein. Ich erwache mit einem Gefühl der Panik und bin sofort hellwach.

Du darfst keine Angst haben!

Wieder die Stimme in meinem Kopf.

Doch mein Herz rast. Der Avatar auf dem Monitor hat sich fast komplett orange verfärbt, ein helles Rot erscheint über Kopf und Brust. Die dazugehörigen Kurven schlagen hektisch aus.

Mitra stürzt ins Zimmer und kontrolliert die Kurven und Zahlen, und die Anwesenheit eines anderen Menschen beruhigt mich. Mein Herz kehrt zu seinem normalen Tempo zurück.

»Was ist passiert?« Mitra dreht sich mir zu, in ihren Augen sehe ich professionelles Interesse, aber auch eine Spur Mitgefühl.

»Ich glaube, ich hatte einen Albtraum.«

Mitras Augen leuchten auf.

»Was hast du geträumt?«

»Ich… weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern.«

Das Leuchten erlischt.

»Versuch noch ein bisschen zu schlafen.« Sie klingt ernüchtert.

Ich bin versucht, ihr die Wahrheit zu erzählen. Aber etwas in mir sträubt sich dagegen. Dann hat sie sich bereits abgewendet. Als die Glastür hinter ihr zugleitet, schließe ich erneut die Augen. An Schlaf ist allerdings nicht zu denken.

In meinem Kopf tanzt das Bild herum, mit dem ich aufgewacht bin. Das Gesicht eines Jungen. Ein hübsches Gesicht. Strahlende blaue Augen, ein offenes Lachen, helle Haare, die das Gesicht wie ein leuchtender Kranz umrahmen.

Ich weiß nicht, wer er ist. Ich weiß nicht, woher ich ihn kenne. Ob ich ihn überhaupt kenne. Dennoch beginnt mein Herz sofort wieder schneller zu schlagen, als ich mir sein Bild vergegenwärtige.

Es ist nicht sein Aussehen oder sein Lächeln, was mich so berührt hat. Es ist nicht die Tatsache, dass ich meine erste eigene Erinnerung wiedergefunden habe. Nein, was mich so durcheinanderbringt, ist das klare und absolut sichere Gefühl, das ich bei seinem Anblick empfinde: nämlich, dass dieser Junge und ich zusammengehören.

Was ich aber nicht begreife, ist, warum ich aus meinem Traum von ihm voller Panik aufgewacht bin. Und warum ich mich plötzlich so schuldig fühle.

KAPITEL 2

Meine Finger gehorchen mir wieder einwandfrei. Meine Arme kann ich heben und ablegen, ich kann essen und trinken, ohne dass meine Muskeln davon schmerzen. Ich kann mich sogar alleine aufrichten. Die Beine schiebe ich mithilfe meiner Hände über die weiche Kante des Luftbettes, auf dem ich liege. Doch wenn ich aufstehe, dann sacken sie unter mir weg und ich lande unsanft auf dem Boden. Ich habe es bisher nur einmal versucht. Sofort brach ein hoher Alarmton aus, und binnen weniger Sekunden tauchte Sara mit dem PhysioRob in meinem Zimmer auf, und die beiden beförderten mich zurück ins Bett.

Sara bringt mir den PhysioRob jetzt zweimal am Tag. Jedes Mal habe ich den Eindruck, dass die Gewichte, gegen die ich arbeiten muss, schwerer geworden sind. Morgen, sagt Sara, wollen wir zusammen ein paar Schritte laufen.

Ich sehe Sara nicht mehr so häufig wie am Anfang, meine Mahlzeiten bringt mir inzwischen ein ServRob, zum täglichen Waschen und für meine anderen Bedürfnisse kommt ein Sani-Rob. Ein bisschen vermisse ich Saras Erzählungen.