Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Metrópolis Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

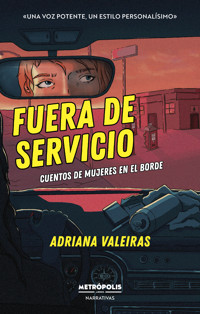

«Mujeres desesperadas, mujeres al borde de un ataque de nervios, mujeres que esconden, en sus ataques de furia, la angustia de vivir en el mundo contemporáneo, narradas con honestidad y precisión» (Luciano Lamberti). En "Autoboicot", uno de los cuentos que integran este libro, la voz narradora dice sobre una mujer que está huyendo: "Después se entregó a pensar que su fuga la convertía en lo peor, lo más abominable de la estirpe humana: la madre que abandona a la cría. La mala madre. El error de la naturaleza. La negación del instinto". En estos relatos de Adriana Valeiras siempre aparece con claridad el eje. Porque, en primer lugar, Valeiras es una escritora hábil. Ese hecho medular es el punto a partir del cual. Pero no son aristas las que despliegan desde allí. Lo que se amplía es la mirada de la autora, que se posa sobre los rostros, que se aleja para buscar la perspectiva del camino, que acompaña el transcurrir de estos personajes. Por eso, al leer estos cuentos uno siente estar frente a un hallazgo: una voz potente, un estilo personalísimo y una gran capacidad narrativa para pasar de una historia a otra, de pasear al lector por dramas y sensaciones, psicologías y destinos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 110

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

FUERA DE SERVICIO

CUENTOS DE MUJERES EN EL BORDE

ADRIANA VALEIRAS

NARRATIVAS

Valeiras, Adriana

Fuera de servicio / Adriana Valeiras. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Metrópolis Libros, 2023.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-631-6505-14-9

1. Literatura Argentina. 2. Narrativa. 3. Cuentos. I. Título.

CDD A863

© 2023, Adriana Valeiras

Primera edición, junio 2023

Coordinación editorialMartín Vittón

Diseño y diagramaciónLara Melamet

Ilustración de cubierta Lola Polanco

Corrección Patricia Jitric y Malvina Chacón

Conversión a formato digital Estudio eBook

Hecho el depósito que establece la ley 11.723. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin la autorización por escrito de los titulares del copyright.

Editorial PAM! Publicaciones SRL, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

www.pampublicaciones.com.ar

A mí misma.

Y a la otra, bajo cuyo asedio escribí muchas de estas páginas.

Autoboicot

«Una mujer que mira tanto sus movimientos frente al espejo, ¿cómo va a tener hijos y educarlos?»

HEBE UHART, La elevación de Maruja.

Decidida, enfrentó el espejo del baño.

Sostuvo la mirada.

Qué patética. Se tuvo lástima.

Ya no podía seguir evitándolo, era el momento de huir. Lo que restaba definir era si lo hacía llevándose a sus hijos o a sus cremas anti-age.

Volvió a mirarse, tomó un neceser grande, lo apoyó en el filo de la mesada y con un movimiento preciso del antebrazo izquierdo metió los frascos y potes de incumplidas promesas de juventud perenne. Después, fue hasta el dormitorio y hurgó en el cajón de las medias de Andrés hasta dar con el rollo de dólares que guardaban por si alguna vez entraban ladrones. Lo tiró dentro de su cartera. Aprovechó el envión para meter algo de ropa en la primera valija que encontró. Tenía que apurarse para no cruzarse con Nina, que siempre llegaba a las nueve en punto.

Venía macerando la idea de escapar desde hacía un par de meses, pero esa mañana, después de raspar las tostadas que el tostador no escupió a tiempo, después de cerrar los tapers de las viandas, después de estrellarse el dedo chiquito contra el zócalo mientras corría a buscar un palo de hockey, de subir a los chicos al auto, de abrochar el cinturón de seguridad de Martincito, cuando vio el coche doblar en la esquina y giró sobre sí misma para entrar a su casa, en ese instante supo que era el momento. Más tarde atribuiría el impulso a la mueca de desdén instalada —como todas las mañanas— en la cara de Andrés, que con las manos al volante esperaba con calma impostada que ella terminara de alistar a los chicos.

Y entró. Pero para agarrar lo indispensable, volver a salir y salvarse.

Sabía que si se subía una vez más a la bici fija a quemar horas vacías en la clase de spinning, a pedalear alienada hacia ningún lado, acabaría volviéndose loca. El día anterior había tenido que abandonar la clase antes de terminarla, de nuevo ese estado nauseoso. Temió vomitar el desayuno y se imaginó al profesor, fastidiado de tener que interrumpir sus halagos al culo más turgente, o más dispuesto, para asistirla. ¡Qué asco de tipo, siempre de pesca! Y seguro que algo pescaba. Lo ayudaba la ventaja numérica de ser el único hombre entre tantas mujeres, y cierto grado de musculación que todavía defendía, aunque era obvio que había pasado los cincuenta hacía más tiempo del que él pretendía sugerir. Aunque ¡la panza! Con la panza no había caso: ya se le insinuaba, irreductible. “Vamos, rubia. No aflojes, dale que te sobran piernas.” Otra oleada de náuseas. Está teñida, viejacho pelotudo. Pero sintió pánico. Había algo atávico en todas esas mujeres, ella incluida, que las hacía comportarse como gallinas a las que acaban de meterles un gallo en el gallinero. Sintió miedo y desprecio. Se bajó de la bici y se fue. Por supuesto, el gallo no registró su salida.

Metió en el auto la valija, el neceser, la cartera. Se dio cuenta de que seguía en pijama. Volvió a entrar. En el sillón del dormitorio, hecha un bollo, estaba la ropa que había usado el día anterior. Se la puso rápido, se calzó lo primero que encontró, con un movimiento rápido se recogió el pelo con un broche de plástico. Se fue sin llevarse las llaves.

Enfiló hacia la General Paz dirección Río de La Plata. Después tomó Lugones, Illia, para cruzar la 9 de Julio de norte a sur. Se hartó de la radio que desgranaba las habituales noticias de traiciones políticas, motochorros, atascos de tránsito. La tenían sin cuidado. Apagó la radio. Conectó su celular y eligió la lista que había armado una tarde de domingo, escapándole al frío adentro del auto mientras esperaba que Lucas terminara de jugar al rugby: “Rock and pop argento” la había llamado. Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Sonrió un poco. Parece que la fiesta terminó, perdidos en el túnel del amor. Un escalofrío, como un fulgor, le subió por la espalda… esta vez el esclavo se escapó, cantó a los gritos, aferrada al volante. La sonrisa ya era dueña de su cara.

El semáforo en rojo la detuvo en la intersección con Viamonte. Desfiló ante ella una multitud de personas, cansinas o impetuosas, con un rumbo concreto o sin destino. ¿Cómo serían sus vidas? ¿Cuáles tendrían hijos, o pareja, o familia? ¿Sentirían, aun teniéndolos, un vacío existencial que los situaba cada mañana al borde del precipicio?

Se acercó un chico. Vendía pañuelos de papel. Ella pulsó el botón de abrir la ventanilla mientras recordaba a Andrés. “Nunca bajes el vidrio porque estos pibes te afanan.”

—¿Cuánto cuestan?

—Seis al precio de cuatro, doña.

—Dame los seis paquetitos y quedate con el vuelto.

—Gracias, doña.

—¿No vas a la escuela?

—A la tarde.

El semáforo abrió, el chico volvió de un salto al boulevard y ella siguió su camino. Tendría más o menos la edad de Lucas. En su “doña”, en su manera de mirarla a los ojos, había un respeto que su hijo no tenía cuando le pedía —cuando exigía— traslados al club y cena sin hidratos. Igual que Lara. No, igual no. Con Lara era peor. Su hija mayor había desarrollado últimamente un modo sutil pero punzante de hacerla sentir fuera de lugar. Le parecía que sentía vergüenza de ella, que por momentos la despreciaba. Esa forma de poner los ojos en blanco y pegar media vuelta dejándola con la desazón colgada del alma y la ira corroyéndole el estómago.

No. Eso no podía ser un vínculo madre-hija, y no iba a caer en el lugar común de echarle la culpa a la edad, a la de la hija. Y hablando de edad, ella, ya a mitad de los cuarenta, había dejado de ser una promesa: ahora era un fiasco. ¿En qué parte del camino se había desorientado y perdido el norte? ¿En qué esquina dobló mal? No lograba darse cuenta, pero sabía que hacía rato transitaba la ruta equivocada.

Si hubiera aguantado un poco más la presión del trabajo, si alguien le hubiera dicho que el temporal arreciaba unos años y después aflojaba, si hubiera tenido un compañero con quien enfrentarlo, capaz lo capeaba y ahora no estaría huyendo. Pero no. La culpa no era sólo suya. Andrés también era culpable. De no alentarla a no abandonar su trabajo, de no darle una mano con la cotidianidad alienante de un hogar con niños pequeños, de no haber compartido alguna de todas las noches en que los chicos no la dejaban dormir dos horas seguidas. Tres hijos en menos de cinco años fue un autoboicot, de eso sí estaba segura.

Otro semáforo la retuvo. Cruzó una mujer, como de treinta años, con los que debían ser, sin duda, sus hijos: el mayor no llegaba a los cinco y circulaba a su alrededor sobre un monopatín, las piernitas cortas lograban impulsarlo unos pocos metros por delante de su madre, que empujaba un cochecito de bebé mientras la nena del medio colgaba del bolsillo de su abrigo. La visión de la mujer con los tres críos la situó de inmediato varios años atrás, cuando era ella la que arrastraba el cochecito, los pies, el alma, y fantaseaba con que el automovilista que aguardaba la luz verde equivocara la maniobra y la atropellara. A ella, a los chicos no. Sólo a ella. Así la mandaban al hospital, donde podría dormir de corrido una noche entera.

Unas lágrimas resbalaron por la cara. Un bocinazo agresivo la trajo de vuelta. El semáforo ya le permitía el paso, la mujer de los tres niños había desaparecido. Tardó en reaccionar, en poner el cambio. El automovilista de atrás la sobrepasó a una cortísima distancia con una maniobra brusca.

—Dale, boluda, ¡qué te pensás! ¿Que estoy al pedo como vos?

—¡Forro, forro, forro! —alcanzó a gritarle antes de que el llanto ahogara su voz.

Aceleró y se subió a la autopista Buenos Aires-La Plata. Tanteó el asiento del acompañante hasta que encontró los pañuelos de papel. La ruta estaba despejada y ella avanzaba fluidamente, aunque la mano opuesta era, por el contrario, un lento paquidermo que portaba en el lomo a los habitantes de los suburbios rumbo a sus trabajos en la urbe.

El celular le avisó que había entrado un mensaje. Lo puso en modo avión y se quedó sin música. En cuanto hiciera una parada vería cómo encontrar la música descargada. Otra cosa que la fastidiaba de sus hijos: cuando les preguntaba algo, en vez de explicarle le arrancaban el teléfono de las manos, deslizaban sus dedos veloces por la pantalla y se lo devolvían sin mirarla, y sin decirle cómo hacerlo.

Avanzaba a ciento veinte kilómetros por hora, pero ¿hacia dónde? Estaba harta. De todo. De Andrés, de los chicos, de Nina, de sus amigas, de su hermana, de sus padres, de todo. Harta de que la decepcionaran, y de ser una decepción. Porque de esto último no había duda, lo ponían en evidencia todo el tiempo, las formas de Andrés hacia ella, siempre displicente, siempre con fastidio. Y ahora la hija también con lo mismo. Pronto empezaría Lucas. La desvalorización de los demás la había colonizado y ya no había forma de arreglarlo.

Sólo restaba huir. Para salvarse, para salvarlos. Si se quedaba, el final de la película estaba cantado: los chicos crecerían, ella sería cada vez más prescindible, y un día no le quedaría más alternativa que transformarse en un culo patético intentando llamar la atención del gallo de turno. Si se aplicaba, con un poco de suerte, quizás el gallo le daba bola y se echaban un polvo clandestino, revanchista.

¿Y después, qué? Otra vez la oleada de náuseas, la arcada que moría, seca, al llegar a la boca. Se dio cuenta de que no había desayunado. Ya estaba en la ruta 2. Seguro que no faltaba mucho para llegar a Atalaya. Desayunaría ahí.

¿Y Andrés? ¿Qué haría Andrés? ¿Caería en el lugar común, él también, de acostarse con una compañera del laburo? ¿O llegaría más lejos, enamorándose de una pendeja veinte años menor? En ese caso, la embarazaría —qué gran demostración de vigor, de vida por delante—, se casaría y cambiaría los pañales que no cambió, haría dormir al bebé que no acunó, y armaría una familia de segunda vuelta, instagrameable, hermosa. El derecho al ballottage con que la biología premia al macho.

La náusea le recordó que seguía en ayunas justo cuando los carteles de la autovía le anunciaron la proximidad del parador. Pasó al carril derecho, disminuyó la velocidad y entró. El estacionamiento estaba vacío. Mejor. Entró al local y pidió seis medialunas y un café con leche.

—¿Para llevar?

—No, para comer acá.

Nunca se permitió más de una, y con culpa. “Para todo hay una primera vez.” Eligió una mesa junto a la ventana, quería ver la ruta. Se sentó y comenzó a dar cuenta de las medialunas con voracidad bulímica. No masticaba: tragaba grandes bocados que se arrastraban trabajosamente por el esófago. Tres, cuatro, la número cinco la tuvo que empujar, pero no podía detenerse. Cuando tragó la sexta salió disparada al baño. La náusea fue entonces vómito violento: las medialunas, el café, la frustración, la ira, y al final, el vacío. Le dolía la boca del estómago y tenía la espalda mojada de un sudor frío. Se enjuagó la boca, se mojó la cara, el cuello. El contacto con el agua fresca le resultó agradable.

Otra vez enfrentó el espejo, otra vez se sostuvo la mirada.

El baño estaba hecho un estropicio. Intentó limpiar un poco con papel, fue peor. Se recordó que era una mujer en fuga y se permitió no perder el tiempo con la limpieza. Que la disculpara quien tuviera que hacer el trabajo.

De nuevo en la ruta, el silencio la picoteaba. Dio con la música guardada, al final no era tan difícil. Aleatorio, pulsó. Buscomébusco, buscomébusco le cantó Bebe con su voz rota. ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba esa canción?Se sonrió al encontrarse en el lugar de buscadora de coincidencias.

Muchos años atrás habían viajado con Andrés a Pinamar. Hacía poco que salían, ambos mintieron a sus familias y se fueron a la costa el fin de semana previo a Navidad. El presupuesto les alcanzó para una habitación en un residencial básico, sin embargo, estaban en el cielo. La gloria de los comienzos —la pulsión del deseo, la sed del cuerpo del otro— hace más profunda la tragedia cuando el hechizo se evapora a manos de la rutina. Sintió nostalgia de la pasión perdida, de la complicidad y la alegría que llenaban los momentos que compartían.