Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: L'Asiathèque

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Lors de la Réforme agraire chinoise, au début des années 1950, une famille de propriétaires terriens décide de se suicider pour échapper aux séances publiques d’accusation, dites « séances de lutte ». Les corps sont enterrés sans linceuls ni cercueils dans des fosses creusées à la va-vite. La jeune Daiyun est désignée pour les combler, traumatisme, parmi d’autres, qui lui fera occulter le passé. Dépassant le cadre de la Réforme agraire et des drames qui l’ont accompagnée, Fang Fang se livre dans ce roman, savamment composé, à une réflexion sur la tentation de l’oubli et le devoir de mémoire dans un contexte où la vérité historique se révèle insaisissable.

EXTRAIT

Je veux être enterrée dans un cercueil, dit la grand-mère.

– On n’a pas de cercueils prêts, que va-t-on faire ? demanda la troisième tante.

– Des funérailles molles, répliqua tout bas le beau-père de Daiyun, la mine soudain très sombre.

– Je ne veux pas de funérailles molles, s’écria la belle-mère de Daiyun en pleurant encore plus fort, si on est inhumé ainsi, on ne peut pas se réincarner.

À PROPOS DE L'AUTEURE

Fang Fang, née en 1955, compte parmi les grands écrivains contemporains chinois. Encore peu traduite en français, elle décrit dans ses œuvres la misère du prolétariat urbain dans la Chine du miracle économique — misère qu’elle a bien connue. Publié en août 2016 aux très officielles éditions Littérature du peuple,

Ruan mai (le titre chinois de

Funérailles molles) a été bien reçu et n’a pas suscité de critique majeure jusqu’à ce qu’il soit couronné du prix Lu Yao, en avril 2017. Il a alors fait l’objet de vives attaques de la part d’une frange ultraconservatrice du Parti. À sa parution, il a suscité un vif intérêt et des commentaires très positifs de nombreux lecteurs et internautes chinois qui ont spontanément apporté leurs témoignages personnels à l’auteure. Aujourd’hui, cependant, il est introuvable en librairie.

Fang Fang qui réside à Wuhan a documenté l’épidémie de la Covid-19 dans sa ville. Son journal est publié chez Stock en septembre 2020.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 588

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Copyright

Du même auteur en traduction française

Début fatal(traduit par Geneviève Imbot-Bichet, Stock, 2001)

Soleil du crépuscule(traduit par Geneviève Imbot-Bichet, Stock, 1999)

Une vue splendide(traduit par Dany Fillon, Philippe Picquier, 1998, réédition Picquier Poche, 2003)

Composition et mise en pages : Jean-Marc Eldin.

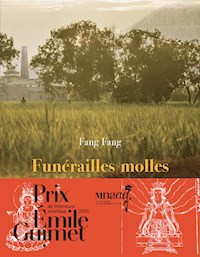

Image de couverture : Philippe Thiollier.

Titre original : Ruan mai (软埋), People’s Literature Publishing House, © Fang Fang (方方) 2016.

Pour l’édition française © l’Asiathèque, 2019.

L’Asiathèque, 62, rue André-Joineau, 93310 Le Pré-Saint-Gervais.

ISBN : 978-2-36057-263-2

www.asiatheque.com

Avec le soutien du

I

1. Conflit intérieur

Cette femme est depuis toujours en lutte contre elle-même.

Elle est déjà très âgée. Sa peau est tellement relâchée que ses rides mêmes en paraissent affaissées. Son visage et son cou sont couverts de très fines cicatrices et comme elle a la peau très blanche, ces marques ne donnent pas l’impression d’avoir été laissées par le scalpel du temps, mais bien plutôt par un pinceau minutieux qui aurait dessiné son visage, trait à trait. Elle a les yeux chassieux, mais quand elle les garde grands ouverts un long moment, on peut y voir percer une lueur brillante. Elle reste souvent prostrée à regarder dans le vide, comme plongée dans ses pensées, l’image même du plus profond ennui. En la voyant ainsi, les gens qui ne la connaissent pas lui demandent parfois avec curiosité : « Grand-mère, à quoi penses-tu ? »

À ce moment-là, tournant son regard vers son interlocuteur, son visage exprimant toujours une parfaite vacuité, elle marmonne quelques phrases inaudibles. Elle-même ne sait pas ce qu’elle a bien pu dire. Elle ne sait pas non plus, en fait, si elle était en train de penser ou non. Elle a seulement le sentiment qu’il y a plein de choses étranges qui lui échappent, la fuient à corps perdu, des choses qui l’interpellent du fond de sa mémoire. Autant de choses qu’elle a soigneusement évitées toute sa vie. Des choses auxquelles elle résiste de toutes ses forces et cette résistance est devenue comme un grand filet aux mailles tellement serrées qu’il ne laisse même plus le vent passer. Ce filet, elle l’a tenu fermement et sans relâche pour mener une lutte constante contre la multitude de démons qu’il semble emprisonner et qui paraissent prêts à s’en échapper à tout moment.

Quand son mari était encore vivant, il lui avait suggéré que ce serait bien qu’elle accepte de revenir sur son passé. Peut-être, lui avait-il dit, serait-ce là un moyen de ramener le calme en elle. Elle avait bien voulu faire sérieusement ce qu’il lui disait, pour apaiser son esprit en invoquant de toutes ses forces ses souvenirs. Mais, l’instant d’après, elle était tombée dans un état d’extrême nervosité, comme torturée par d’innombrables aiguilles d’acier qui lui transperçaient le corps avec une férocité inouïe, lui donnant la sensation d’être déchirée de part en part. À ce moment-là, sa souffrance avait été telle qu’elle en était sortie épuisée au point d’en avoir le souffle coupé.

Alors, désespérée, elle avait dit à son mari : « Il ne faut pas me forcer, je ne peux pas me laisser aller à penser. Dès que je le fais, j’ai l’impression que je vais mourir. » Son mari en avait été effrayé. Il était resté un instant sans rien dire, puis lui avait répondu : « Alors ne le fais pas, ce n’est pas la peine. Le mieux, c’est que tu cherches quelque chose à faire ; quand on est occupé, cela empêche de penser. »

Suivant ses conseils, elle s’affairait donc, tous les jours, du matin au soir. En fait, elle n’avait pas de métier ; son métier, c’était d’accomplir les tâches ménagères. Alors, chaque jour, elle nettoyait, balayait et rangeait si bien que la maison était impeccable, sans même la plus infime trace de poussière. Tous les gens qui passaient la voir s’exclamaient : quelle propreté, vraiment ! Et son mari, qui était médecin, en était très fier.

Sa vie s’écoulait ainsi, jour après jour, dans la plus parfaite régularité.

Et il en était ainsi depuis très longtemps. Elle couvrait chaque année comme d’un voile très fin, mais parfaitement étanche, une nouvelle couche de souvenirs. À raison d’une couche par an mise sous voile, d’année en année, ses souvenirs s’étaient ainsi accumulés en strates successives, plutôt minces, comme des démons cachés dans les tréfonds de sa conscience, et enfermés là hermétiquement.

Quels étaient ces souvenirs ? Elle n’en savait plus rien.

Elle avait perdu la mémoire au printemps de l’année 1952.

Un jour, bien plus tard, quand son mari était rentré de l’hôpital, il lui avait annoncé gravement qu’avait été lancée la « Grande Révolution culturelle » ; à l’hôpital, lui avait-il dit, il y avait des réunions tous les jours, et on avait placardé des affiches écrites en gros caractères dénonçant les antécédents problématiques qu’il avait. Ne comprenant pas pourquoi son mari lui racontait tout cela, elle en avait ressenti une grande anxiété. Il avait pourtant ajouté aussitôt : il ne t’arrivera rien, je te protégerai ; ce qui t’est arrivé dans le passé, n’y pense plus ; tes plus grands ennemis, j’ai bien peur que ce ne soient pas les autres, mais tous ces souvenirs dont tu as perdu la mémoire. Si on te pose des questions, réponds que tu ne sais pas, que tu ne te souviens de rien, c’est le mieux.

Sur le moment, elle n’avait pas réalisé que son mari cherchait ainsi à la rassurer tout en la mettant en garde ; en son for intérieur, au contraire, elle en avait été terriblement remuée. C’était comme si tous ces ennemis mortels si bien cachés qu’ils avaient presque disparu étaient sous le contrôle de son mari. Mais que fallait-il en penser ? Tout ce qu’elle ne savait plus, son mari le savait-il donc ? Quand elle y songeait, elle en ressentait une terreur qui la paralysait. Et cette terreur ne la lâchait pas un seul instant, ni de jour ni de nuit.

Alors elle avait compris que, depuis des années, cet homme qu’elle aimait profondément, elle en avait aussi profondément peur. Mais pourquoi donc ? Pourquoi nourrissait-elle une telle frayeur ? Elle en était désorientée et ne parvenait pas à comprendre ce sentiment. Mais il était bien là.

2. Le bruit de l’eau dans la rivière

Quand on l’a repêchée du courant torrentueux de la rivière, elle était totalement nue. Son corps, de la tête aux pieds, était couvert de blessures causées par les rochers contre lesquels la force du courant l’avait jetée. Ceux qui l’ont sauvée ont raconté que son corps, d’être resté longtemps dans l’eau, était devenu tout blanc, seul tranchait le noir de ses cheveux, ses blessures ne se voyaient même pas. Fort heureusement, il y avait quelques médecins militaires qui faisaient justement des visites dans le village voisin. Ses sauveteurs l’ont tout de suite emmenée là, et, après avoir pratiqué des soins d’urgence, les médecins l’ont vite ramenée avec eux à l’hôpital.

Là, il lui fallut plus de quinze jours avant de reprendre connaissance. Quand elle eut retrouvé ses esprits, et qu’elle tenta de répondre aux questions qu’on lui posait, son regard se figea soudain. Qui êtes-vous ? Dans quel village habitez-vous ? Quel âge avez-vous ? Qui d’autre y a-t-il dans votre famille ? Comment êtes-vous tombée à l’eau ? Est-ce à cause d’un accident de bateau, ou vous y a-t-on jetée ? Êtes-vous la seule à être tombée à l’eau ?… Les gens se relayaient pour la questionner, et, bien que leurs voix fussent chaleureuses, elle en ressentait une douleur extrême, comme si des épines lui transperçaient la peau. Elle se recroquevilla en boule sur le lit, en pensant : c’est vrai, ça, qui suis-je ? D’où est-ce que je viens ? Comment est-ce que je m’appelle ? Comment suis-je tombée à l’eau ? Elle n’en avait pas le moindre souvenir. Mais comment ai-je pu tout oublier ? Oublier jusqu’à ce que je suis ? Alors elle se mit à pleurer. Je ne me souviens pas, dit-elle, je ne me souviens vraiment pas.

Et elle ne se souvenait vraiment de rien.

Alors on lui dit : réfléchissez, réfléchissez bien. On vous a repêchée dans la rivière. Repartez de là, peut-être allez-vous réussir à vous souvenir de quelque chose.

Elle fit ce qu’on lui suggérait et se mit à réfléchir sérieusement. Mais, quand elle en revint au bord de la rivière, le bruit assourdissant de l’eau lui fit l’effet du vacarme du tonnerre au milieu d’un orage. Une frayeur indicible surgit avec violence du tumulte de l’eau, comme si, dans les remous du courant, se cachait quelque démon, un démon invisible, insaisissable, mais qui s’attaquait férocement à tout son être. Elle perdit un instant tout contrôle et se mit à pleurer en hurlant de manière hystérique.

Un médecin du nom de Wu s’efforça de brider la curiosité des gens en leur disant : elle a dû avoir un choc, ne la forçons pas à essayer de se souvenir; il faut d’abord la laisser récupérer.

Alors, ils cessèrent de la questionner, et ne parlèrent plus d’elle qu’en termes plus ou moins couverts, d’un ton plein de compassion.

C’était un beau printemps.

Par la fenêtre, on apercevait des pêchers couverts de fleurs roses. Le long du mur de la cour de l’hôpital, des abricotiers formaient une rangée de fleurs toutes blanches qui se fondaient si bien dans le blanc du mur que, de loin, on ne pouvait les distinguer. Un peu plus loin, on pouvait voir frémir les feuilles d’un vert émeraude de quelques vieux ginkgos dont on n’aurait su dire, vu la taille de leurs troncs, en quelle année ils avaient bien pu être plantés. Plus loin encore, l’ombre d’une montagne se profilait doucement à l’horizon, sa silhouette comme dessinée par des pétales de fleur. Dans ce coin perdu de la cour, cette brillante efflorescence printanière se flétrit très vite, mais lui succéda la splendeur sans fin de fleurs couleur d’or. La profusion de couleurs l’éblouit soudain, et, de retour avec le printemps, les oiseaux semblèrent venir lui stimuler l’esprit ; le vent était encore froid, et le fond de l’air un peu frais, mais ils chantaient malgré tout. Dans ce paysage et cet environnement sonore, elle s’apaisa peu à peu.

Elle retrouva partiellement la mémoire, pour se remémorer sa nouvelle vie, celle qui commençait là, dans une petite ville de l’est du Sichuan.

Par la suite, les infirmières de l’hôpital lui rapportèrent tout ce qu’on racontait sur son sauvetage. Elles lui dirent que, quand le docteur Wu et les autres l’avaient ramenée, personne ne pensait qu’elle survivrait. Un jour, pas moins de trois médecins avaient jugé qu’elle avait rendu le dernier souffle. On avait appelé des gens pour enlever le corps et ils étaient déjà à la porte de l’hôpital quand soudain, par chance, le docteur Wu, qui l’examinait avec soin, crut déceler un léger mouvement de son majeur. Il demanda donc avec insistance de pouvoir la garder en observation à l’hôpital. Finalement, elle avait repris connaissance au bout de quelques jours.

De toutes ces histoires, elle avait gardé le souvenir d’avoir ressuscité d’entre les morts. Et, dans ce processus de retour à la vie, il y avait quelqu’un avec elle. C’était le docteur Wu, celui qui l’avait sauvée. Ce passage de la mort à la vie, avec cet homme-là, suffisait à donner à l’événement une saveur particulière ; bien qu’il fût très court, il portait en lui toute une gamme de nuances, du sentiment le plus doux au plus amer. Elle pensa qu’il suffisait à sa vie de commencer là.

Elle renonça donc à retrouver les souvenirs du passé qui la torturaient, et entreprit de vivre au présent.

Oublier n’est pas forcément une trahison, c’est souvent ce qui permet de vivre, lui avait dit le docteur Wu.

3. Elle aime la solitude

Elle n’est pas comme toutes ces vieilles femmes que l’on voit danser1 ou se promener tranquillement dans les parcs ; le temps semble lui avoir porté un coup très dur. D’après la date inscrite sur ses papiers d’identité, elle a un peu plus de 70 ans — c’est l’âge que le docteur Wu, cette année-là, a supposé être le sien au vu de son apparence physique. Mais sa naissance, en fait, date maintenant du jour de son sauvetage. C’est la date qu’a ajoutée le docteur Wu quand il a rempli ses papiers. Et c’est ensuite ce qui lui est resté.

En réalité, cependant, elle a l’air bien plus âgée que les vieilles femmes du même âge. Quand elle se regarde dans la glace, elle a l’impression d’avoir un visage marqué par une vie de labeur. Elle ne va jamais danser avec les autres, et n’aime pas non plus les contacts avec les gens qu’elle ne connaît pas. Elle a coutume de rester seule, sans rien faire, dans un morne isolement. La solitude, c’est ce qu’elle préfère. Elle n’a pas de famille, pas d’amis non plus. Parfois, cherchant à l’approcher, une vieille voisine vient lui proposer qu’elles aillent se promener ensemble, en lui disant que c’est important d’entretenir sa santé pour vivre vieux, mais elle n’y va jamais.

Ce n’est pas qu’elle ne se soucie pas de vivre âgée, mais plutôt qu’elle ressent une terrible anxiété. Une anxiété qui lui enlève toute envie de bouger, et lui fait préférer rester assise seule, en silence. Alors, chaque fois qu’il fait un beau soleil, elle va s’asseoir sur le perron face à la petite église sur le mont Huayuan. Quand elle lève la tête, elle a devant les yeux les murs gris du bâtiment. Bien que les trois mots « maison du seigneur » soient éclairés par le soleil, elle n’en voit pas l’éclat. Ce qu’elle croit voir se dessiner devant ses yeux, c’est le déclin progressif de cette église, de jour en jour, puis sa renaissance progressive, suivie à nouveau de son déclin graduel. Elle y voit un sens profond. Dans le passé, son mari aimait l’emmener se promener ; la plupart du temps, ils prenaient ce petit chemin, puis, de là, obliquaient vers le quartier de Tanhua Lin.

Pendant ces promenades, son mari lui racontait souvent des histoires étranges, et l’une d’entre elles concernait cette église. Du temps de la dynastie des Qing, l’empereur ne souhaitait pas voir construire des églises en Chine. Mais les Occidentaux y tenaient, et il en vint ici pour en ériger une. Alors que les discussions étaient dans l’impasse, un Chinois suggéra une idée aux étrangers : quand ils avaient soumis leur demande, ils avaient déclaré vouloir construire une « maison du grand roi » ; dites plutôt « maison du souverain céleste », leur conseilla-t-il2. Les Occidentaux trouvèrent l’idée excellente, et rédigèrent ainsi leur demande. La cour impériale ne vit pas qu’il s’agissait d’une église, et donna aussitôt son autorisation. L’édit officiel fut ainsi rédigé en ces termes : « maison du souverain céleste ». Quand les fonctionnaires locaux reçurent le document, ils l’examinèrent et virent qu’il y avait le sceau impérial. N’ayant aucune idée de ce dont il pouvait bien s’agir, ils laissèrent passer. Après tout, ils se faisaient rouler dans la farine tellement souvent, une fois de plus, ce n’était pas grave.

Cette histoire lui avait fait une forte impression et elle en avait bien ri.

Maintenant, cependant, si elle s’asseyait là, ce n’était pas à cause de cette histoire, c’était parce qu’elle aimait contempler la statue de la Vierge de Lourdes dans son écrin de verdure. Son visage rayonnait d’un sourire empreint à la fois de pureté et de sérénité. Chaque fois qu’ils allaient se promener, ils allaient la voir et restaient un moment à la contempler. La première fois, elle avait demandé: « Qui est-ce ? » Son mari lui avait dit qu’en son temps, les gens lui demandaient aussi : « Qui es-tu ? » Et la Vierge leur répondait : « Je suis l’Immaculée Conception. » Comme elle ne comprenait pas ce que cela signifiait, son mari lui avait pris la main pour tracer les caractères dans sa paume. Mais elle ne comprenait toujours pas. Alors il lui avait dit : « Cela signifie : exempte du péché originel. »

Elle n’avait pas compris, mais ces mots avaient résonné fortement en elle. Ce n’est qu’après être repartis, en s’éloignant lentement sur le petit chemin, que son mari avait ajouté : « C’est une chose que nous ne devons pas oublier : en ce monde, nous sommes exempts du péché originel, toi et moi. » Comme elle ne comprenait toujours pas, son mari lui avait finalement dit : « Souviens-toi que c’est la Vierge de Lourdes, c’est l’essentiel. Elle pourra t’apporter la paix intérieure. »

Elle n’avait pas compris le sens des paroles de son mari, mais il lui suffisait de regarder l’image de la Vierge pour ressentir un grand calme en elle-même, et même sentir tout son corps envahi d’un extraordinaire bien-être. Néanmoins, elle se demandait toujours ce que signifiait être exempt du péché originel.

Il y avait dans la rue un chat beige au regard vif et à la tête un peu étrange qui venait souvent sans un bruit se blottir à ses pieds quand elle était assise sur le perron. Il aimait l’observer, les yeux écarquillés, et même, parfois, allongeait les pattes en la tirant un peu, avec une expression de familiarité. Elle, de son côté, tendait la main pour lui caresser un peu le dos et le calmer. Un jour qu’il n’était pas venu, elle le chercha partout en l’appelant : « Moineau ! Moineau ! Où es-tu ? » Le chat accourut aussitôt. Mais, une fois assise, elle se demanda : mais pourquoi l’ai-je appelé par ce nom ?

Maintenant, elle est assise au soleil, au bord de la rue. À côté d’elle est posé un panier en osier dans lequel il y a des semelles intérieures de chaussures ornées de motifs de canards mandarins et de fleurs de lotus, brodés de sa main. Elle ne sait même pas pourquoi elle brode ces motifs, elle n’a pas l’impression d’avoir jamais appris. Tout ce qu’elle sait, c’est que c’est ce qu’il faut faire avec ces semelles. Elle a été servante chez un professeur nommé Ma. Un hiver, l’épouse de ce professeur lui offrit une paire de vieilles chaussures de toile, mais elles étaient trop grandes. Alors elle se fit faire une paire de semelles, et, sans même y réfléchir ni tracer de dessin, elle broda dessus une fleur de pommier sauvage. L’épouse du professeur Ma les regarda en large et en travers et lui demanda : « Vous êtes très adroite de vos dix doigts. Vous avez appris, autrefois ? Vous avez beaucoup de sens artistique. »

Mais la réaction de la femme du professeur ne lui fit pas du tout plaisir. Au contraire, ses paroles la blessèrent comme si elle lui avait jeté une pierre. Elle sentit soudain son cœur s’affoler et fut frappée de frayeur, une frayeur telle qu’elle n’en avait encore jamais ressentie. Comme s’il y avait un danger tapi dans tous les endroits qu’elle ne pouvait voir. Tous les visages et les bruits inconnus la faisaient frémir. Ainsi passèrent plusieurs mois sans qu’elle retouche une aiguille. Elle était restée de nombreuses années au service du professeur Ma, jusqu’à la mort de son épouse; quand le professeur, ensuite, avait pris une autre épouse, plus jeune, son fils l’avait rappelée et elle était rentrée chez elle.

Son fils s’appelle Qinglin.

4. Elle n’a pas l’esprit en paix

Au début, elle habitait avec Qinglin à Wuchang, dans une ruelle étroite du quartier de Tanhua Lin. Ils avaient vécu de nombreuses années dans un appartement d’un immeuble public que les autorités avaient attribué à son mari. Son mari était ce docteur Wu qui l’avait sauvée, cette année-là, alors qu’il rendait visite à des malades dans le village. Elle l’aimait profondément. Parce qu’il était non seulement son mari, mais aussi son sauveur. Il était la première personne qu’elle avait vue quand elle avait repris conscience et ouvert les yeux après son sauvetage. Il était ainsi le premier élément de son stock de nouveaux souvenirs.

Elle se demandait souvent à quel moment elle était tombée amoureuse de lui. Était-ce dès le premier regard qu’elle avait posé sur lui, ou plutôt le jour où elle était allée dans son bureau ? Elle ne se rappelait déjà plus pourquoi elle y était allée ; tout ce dont elle se souvenait, c’est que, sur son bureau, était posé un livre : le Rêve dans le pavillon rouge. Elle l’avait pris avec une émotion contenue et l’avait feuilleté. En lisant, elle n’avait pu s’empêcher de murmurer à voix basse le nom de « Daiyu3 » et en avait ressenti un sentiment d’effroi. Le docteur Wu était entré dans le bureau juste à ce moment-là, et, en la voyant feuilleter le livre, avait eu l’air surpris. Il lui avait ensuite pris le livre des mains en la regardant fixement un instant, comme s’il hésitait, puis lui avait dit : « Il est préférable que personne ne sache que vous savez lire, c’est probablement mieux pour vous. » Et comme elle le regardait intriguée, il avait ajouté : « Tout ce que je veux dire, c’est que je crains que certains aient des soupçons. On ne sait pas d’où vous venez, il est facile que les gens se posent des questions. Vous comprenez ? »

Elle n’avait pas très bien compris, mais elle s’était souvenue de ses paroles. En effet, dès qu’elle les avait entendues, sa frayeur s’était envolée et elle avait ressenti à la place une douce chaleur.

Quelques jours plus tard, le docteur lui avait proposé d’entrer comme bonne au service du commissaire politique Liu du sous-district militaire. Ce commissaire Liu était un ancien révolutionnaire, et sa femme était cadre elle aussi. Il l’avait accompagnée jusqu’au croisement de la grand-rue en lui expliquant : « Je pense que, si vous allez travailler dans cette famille, cela peut vous faciliter la vie. Cela peut même vous être bénéfique pour le restant de votre existence. » Elle avait de nouveau ressenti au fond du cœur un sentiment de chaleur, en comprenant soudain l’importance pour elle de ce que venait de lui dire le docteur Wu. Mais, de par leur importance même, ces paroles suscitaient aussi leur part de crainte.

À ce moment-là, il n’était pas encore question d’amour entre eux.

Bien des années plus tard, elle se souvenait encore de lui et de sa voix. Le commissaire Liu avait ensuite été promu et transféré à Wuhan où elle avait suivi la famille. L’épouse du commissaire, tout le monde l’appelait sœur Peng, et elle aussi. Elle était très bien traitée, et sœur Peng lui avait dit qu’elle était la meilleure bonne qu’elle ait jamais eue. Son travail dans la maison consistait à s’occuper des enfants, préparer les repas et faire le ménage ; c’était une existence calme, simple et paisible. Elle n’aurait jamais songé à changer de travail, ou de domicile, et encore moins à se marier. Elle suivait la famille là où elle allait, et elle aurait pu continuer ainsi toute sa vie.

Mais, une année, ayant quitté l’armée et changé d’affectation, le docteur Wu se trouvant de passage était venu rendre visite à son ancien chef. Très surpris de la voir là, il s’était exclamé : « Vous êtes encore là ! Alors vous êtes contente de votre vie ? »

Elle avait ressenti une grande émotion, sans savoir quelle en était la cause exacte, et c’est d’une voix tremblante qu’elle avait répondu : « Très contente. Et c’est grâce à vous. » Il était resté à la regarder longuement, et dans son regard elle avait pu lire le secret, inconnu de tout autre, qui les liait. Ce secret, elle ne savait trop ce qu’il était exactement, elle savait juste qu’elle avait soudain senti son cœur battre la chamade.

Ce jour-là, le docteur Wu était resté déjeuner chez le commissaire Liu, et le repas, c’est elle qui l’avait préparé, avec le plus grand soin. Dans le cours de la conversation, l’épouse du commissaire avait appris que celle du docteur, Xiao Yan, venait de mourir d’une maladie. Comme c’était une amie de longue date et qu’elle en était restée très proche, l’épouse du commissaire avait posé ses baguettes pour essuyer ses larmes. Et elle, à les entendre parler, avait senti son cœur battre très fort.

Le commissaire Liu avait longuement soupiré puis avait demandé : « Et maintenant ? Tu es seul ?

– Oui, avait répondu le docteur.

– Et tu cherches quelqu’un ?

– On m’a déjà présenté quelqu’un, mais ça n’a pas marché.

– Tu ne peux pas rester seul », avait dit le commissaire. Et tandis qu’il prononçait ces mots, son regard était tombé sur elle, et il l’avait instinctivement montrée de la main : « Je ne suis pas très bon comme entremetteur, mais je crois que vous vous connaissez depuis longtemps. »

Suivant la direction indiquée, le regard du docteur Wu s’était posé sur elle. Gênée, elle ne savait trop quelle attitude adopter, mais lui s’était mis à rire en la regardant, d’un rire qui dénotait la joie.

Alors, cette année-là, elle avait quitté la famille du commissaire Liu. Elle avait élevé leurs trois enfants et ils étaient debout à la porte, tous les trois, à regarder tristement sa silhouette s’éloigner, le plus jeune était en larmes.

Elle n’avait pas tourné la tête et était entrée chez le docteur Wu appuyée sur son bras. Aussitôt entrée, ses premières paroles avaient été pour lui demander : « Comment pouvez-vous vouloir m’épouser ? »

Il lui avait répondu en riant : « Si tu épousais quelqu’un d’autre, je ne serais pas tranquille. »

Elle avait bien entendu sa réponse, mais sans être sûre d’avoir bien compris ce qu’il voulait dire. Après un moment de réflexion, elle lui avait rétorqué, étrangement : « Moi non plus je ne serais pas tranquille si j’épousais quelqu’un d’autre. »

Mais, aussitôt sa phrase achevée, elle avait ressenti une peur indicible. La nuit tombait, la lumière passait du gris au noir, et sa frayeur grandissait au fur et à mesure que croissait l’obscurité, Elle ne savait pas ce dont elle avait peur, mais elle avait peur. Alors le docteur Wu l’avait enlacée, et quand elle avait senti son corps contre le sien, elle s’était mise à trembler des pieds à la tête. Je sais, je sais, lui avait-il dit, je comprends, n’aie pas peur, ce n’est pas grave.

Dans ses bras, elle se demandait : Que veut-il dire ? Qu’est-ce qu’il sait ? Qu’est-ce qu’il comprend ? Qu’est-ce qui n’est pas grave ?

Cette nuit-là, elle fit un cauchemar, tellement violent qu’il la réveilla. Le matin, quand elle se leva, le docteur Wu lui dit en la regardant dans les yeux : « Il faut te détendre un peu. Ce n’est pas la peine de trop penser, je te protégerai. Si j’ai décidé de t’épouser et de t’emmener ici, c’est parce que je connais les circonstances de ton sauvetage. En ce monde, il n’y a que moi qui puisse partager ce que tu ressens. Tu n’as pas à avoir peur. »

Ces paroles avaient déclenché chez elle un déluge de larmes et elle s’était jetée dans ses bras d’un élan spontané. Mais, en même temps, elle avait l’impression d’avoir comme une épine très fine cachée derrière son dos, une épine acérée enduite de poison qui la suivait de près, partout. Cela générait inconsciemment en elle un réflexe d’autoprotection et la peur panique que cette épine empoisonnée n’en vienne un jour à se ficher dans sa peau.

Par la suite, elle eut sa propre famille. Après son mariage, entourée d’affection, elle eut une vie sereine, bien que jamais totalement dénuée d’un vague sentiment d’inquiétude. Mais elle n’était plus au service de quelqu’un, elle était mariée, officiellement mariée, et elle en était heureuse.

C’est ainsi qu’elle menait sa vie quotidienne. Chaque jour, elle se levait tôt pour préparer le petit déjeuner de son mari et s’occupait de lui jusqu’à ce qu’il parte au travail. Il rentrait déjeuner, et, quand il était reparti après la pause de midi, elle commençait tranquillement à préparer le repas du soir, puis elle attendait qu’il rentre. Pleine d’attentions, elle accomplissait pour lui les mille et une petites tâches de la vie quotidienne. Elle débordait de bonheur, et ce bonheur arrivait à chasser son inquiétude. Elle se disait que sa vie continuerait peut-être ainsi.

Elle fut très vite enceinte. Le docteur Wu était aux anges, et elle tout aussi excitée. Mais, quand elle était seule, sa peur revenait la torturer. Cela arrivait tous les deux ou trois jours, comme si le spectre jadis tapi dans les eaux de la rivière était venu se cacher là, et attendait le moment propice pour passer à l’attaque. Pendant cette période de son existence, sa frayeur devint quasiment incontrôlable. Elle croyait deviner des choses cachées derrière les murs, dans les nuages, dans les feuilles des arbres, et s’attendait à en voir surgir dans la lumière de la lampe. Une voix soudaine la faisait bondir d’effroi, même une tache de couleur violente l’effrayait ; elle avait peur des inconnus qui venaient chez eux, mais s’effrayait aussi bien du silence. Elle-même n’avait aucune idée des raisons de ces frayeurs, mais ce qu’elle savait, c’est qu’elles ne la laissaient pas en paix. C’était comme si elles étaient liées à la naissance à venir.

Le docteur Wu l’emmenait tous les jours à l’église, et là, devant l’image de la Vierge, il lui disait : « Observe le regard de la Vierge, elle te dit : n’aie pas peur, ne sois pas inquiète, tu n’as rien à craindre. »

Le regard de la Vierge lui communiquait une certaine quiétude, mais tout recommençait dès qu’elle était de retour chez elle. En désespoir de cause, le docteur Wu l’emmena voir un psychologue auquel il confia le problème d’amnésie de son épouse. Le psychologue émit l’hypothèse que c’était son passé qui provoquait ses troubles. Il fallait remonter à la source pour les résoudre, et le meilleur moyen, en fait, serait de l’amener à retrouver ses souvenirs.

Mais son instinct lui dictait de tenir ses souvenirs à l’écart. Car dès qu’elle commençait à revenir sur le passé, une souffrance indicible s’emparait de tout son être, un tourment insupportable. Le docteur Wu insista pourtant : « Serre les dents. Si tu arrives à retrouver la mémoire, tu pourras peut-être faire la paix en toi. » Mais elle lui rétorqua : « Si je me plonge dans mes souvenirs, je trouverai encore moins la paix. Que faire? »

Le docteur Wu n’en dormit pas de toute une nuit, et elle en était pleinement consciente. Au matin, le docteur lui dit : « Tant pis, finalement l’oubli est peut-être la meilleure solution pour toi. »

C’est avec cette angoisse ancrée au fond d’elle-même qu’elle donna naissance à son fils. Le jour de sa naissance, elle s’attendait à voir le spectre surgir de sa cachette. Elle se mit à trembler de tous ses membres si bien que, ne sachant plus que faire, les infirmières appelèrent le docteur Wu. Dans la salle d’accouchement, on autorisa le docteur à s’asseoir à côté d’elle, mais, dans un instant d’égarement, elle crut voir le spectre en la personne même du docteur et sa frayeur s’en accrut d’autant ; elle se mit à hurler : « Va-t’en ! Sors d’ici ! » Il lui cria : « N’aie pas peur. Tu n’as rien à craindre parce que je t’aime. » Mais elle semblait ne rien entendre et continuait à hurler comme une hystérique. L’obstétricien et les infirmières n’y comprenaient rien. L’une des infirmières lui dit : « Qu’est-ce qui te prend ? D’habitude, quand une femme accouche, elle n’a qu’une envie, c’est que son mari soit à ses côtés. » Mais elle, haletante, n’écoutait pas.

C’est au moment où le docteur Wu sortit que le bébé vint au monde, sans autre difficulté.

Lorsque le docteur revint dans la chambre, il était profondément ému et avait les larmes aux yeux. Il lui caressa le visage en lui disant : « Le bébé est très beau, merci. Merci d’avoir donné un descendant à ma famille. N’aie pas peur. Tu n’as rien à craindre, quoi qu’il advienne. »

Et comme elle n’avait plus la force de répondre, il ajouta : « Il faut que tu comprennes mes sentiments. Si je t’ai épousée, c’est pour que tu puisses vivre en paix, toute ton existence. »

Peut-être ces paroles eurent-elles un effet apaisant, en tout cas elle cessa d’être hantée par la menace constante du spectre. Par ailleurs, son fils grandissait ; son regard lumineux et son rire innocent étaient pour elle le plus grand des réconforts. Elle voulut avoir aussi une petite fille, mais, malheureusement, au bout de deux mois de grossesse, elle fit une fausse couche. Cherchant de nouveau à la tranquilliser, le docteur Wu lui dit que ce n’était pas grave, ils avaient un fils, c’était très bien. Il suffirait qu’il grandisse en pleine santé et tout serait parfait.

En fin de compte, ce qu’elle redoutait ne se matérialisant pas, l’image du spectre s’estompa peu à peu.

5. Plus d’épine empoisonnée

Un autre événement, totalement imprévu, arriva cependant : son cher docteur Wu l’abandonna prématurément. Il mourut dans la rue, alors qu’il était allé régler une affaire.

Cette année-là, à Hankou, un bus fut percuté par un train qui traversait la ville ; en un rien de temps, la rue fut inondée de sang. Par un funeste coup du sort, son mari se trouvait justement dans le bus. Quand elle apprit la nouvelle, elle accourut sur les lieux de l’accident en traînant son fils Qinglin. Quand elle y arriva après avoir changé plusieurs fois de bus, elle vit au milieu des pleurs et des cris des cadavres en désordre et du sang partout. Sa tête se mit à bourdonner ; en un flash, une scène similaire apparut soudain devant ses yeux et, cette fois, le spectre d’antan sembla courber l’échine et vouloir s’élancer vers elle. Elle se mit à trembler de tout son corps, ses jambes se dérobèrent sous elle et elle tomba à genoux par terre.

Qinglin se mit à pleurer en la tirant désespérément : « Maman! Lève-toi! Lève-toi! »

Elle se releva, prise de panique, et hurla aux sauveteurs : « Ne lui faites pas des funérailles molles ! Je ne veux pas que vous lui fassiez des funérailles molles ! » Quand elle eut fini de hurler, elle pensa qu’il y avait des choses anormales en ce monde.

Qinglin s’agrippait à sa main, sans comprendre ce qu’elle criait. À la fin de l’enterrement, il lui demanda tout doucement : « Maman, des funérailles molles, qu’est-ce que c’est? » Au lieu de lui donner une explication, elle lui demanda à son tour : « Des funérailles molles? Comment cela? » et elle resta le regard vide.

Ces deux mots semblaient flotter indistinctement dans le ciel, à une distance très vague, à la fois très près d’elle, mais aussi très loin. Dans le lointain, il y avait un homme qui parlait très fort, d’une voix profonde et vigoureuse. Il suffisait qu’elle résonne à ses oreilles, cette voix, pour que tout son corps lui fasse mal, tellement mal qu’elle n’avait pas la force de répondre à Qinglin.

Ces jours-là, son cher docteur Wu, le père de Qinglin, jadis si vivant, avait été réduit en cendres, et on avait mis ses cendres dans une urne qu’on était allé enterrer à flanc de montagne. Pour ceux avec lesquels il avait vécu, il ne restait plus de lui, désormais, qu’une photographie sur le mur d’où il les regardait doucement, en souriant, comme quand il vivait. Quand Qinglin n’était pas là, il lui arrivait souvent de nettoyer la photo ; elle caressait alors son visage en marmonnant.

Un jour qu’elle était ainsi occupée, elle remarqua soudain que la frayeur tapie en elle avait disparu. Le spectre caché qui la suivait avait été emporté par cet homme qui la réconfortait toujours, et en même temps il avait éliminé l’épine empoisonnée qu’elle avait dans le dos jusque-là. Il lui semblait qu’en mourant le docteur Wu avait emporté tout ce qui l’effrayait, comme dans un tourbillon : après la tempête, la mer était calme comme un miroir. Ainsi, à partir de là, la vie qui se profilait devant elle était un vaste paysage paisible.

Tout cela la rendait perplexe. Elle n’arrivait pas à comprendre pourquoi, maintenant qu’avait disparu cet être cher qui en outre la chérissait, elle était devenue tellement sereine.

6. Dans son monde intérieur ne reste que le temps

Après la mort de son mari, elle dormit profondément pendant trois jours, d’un sommeil paisible ; cela faisait très longtemps qu’elle n’avait pas aussi bien dormi. Quand elle se leva, il était près de midi ; elle ouvrit les rideaux, vit qu’il faisait un soleil éclatant et sentit tout son être inondé de lumière. C’était une illumination soudaine, un peu comme une explosion ; en ce bref instant, elle pensa brusquement que sa vie, désormais, serait douce et tranquille, bien plus sereine que quand elle avait à ses côtés le docteur Wu pour la protéger.

Qinglin était encore petit, la vie suivait son cours. À partir de là, elle recommença à sortir de chez elle et alla de nouveau travailler à l’extérieur comme femme de ménage, c’était la seule chose qu’elle savait faire. Elle fut embauchée comme garde-malade par l’hôpital où exerçait auparavant le docteur Wu. La première personne dont elle eut à s’occuper fut l’épouse du professeur Ma, qui, alors, n’était pas encore professeur ; sa femme était venue à l’hôpital accoucher et elle veilla sur elle comme elle le faisait pour le docteur Wu. Madame Ma apprécia son calme et sa gentillesse ; c’est pourquoi, quand elle sortit, comme elle n’avait pas une bonne santé et ne savait pas s’occuper d’un bébé, elle lui demanda de venir chez eux pour prendre en charge la maison et les enfants. Elle accepta de devenir leur bonne car elle n’aimait pas trop les contacts avec des gens de l’extérieur ni le bruit qui régnait dans l’hôpital. Elle travailla ainsi plusieurs années chez les Ma, et éleva leurs enfants en même temps que Qinglin.

Lorsque celui-ci fut admis à l’université et qu’il partit à Shanghai pour préparer un diplôme d’ingénieur du bâtiment, ses revenus ne suffirent pas à payer ses études. Alors elle loua son appartement. Ainsi, grâce à son salaire et au loyer, elle put assurer une vie décente à Qinglin pendant ses études. Sachant les efforts réalisés par sa mère, Qinglin travaillait d’arrache-pied. Il lui écrivait pour lui dire qu’il allait gagner beaucoup d’argent, et qu’il lui achèterait un grand appartement. Cela lui faisait très plaisir, mais il lui importait peu d’avoir un grand appartement, il lui suffisait que Qinglin ait une vie agréable.

À la fin de ses études, diplôme en poche, Qinglin ne put revenir vivre avec sa mère car leur appartement avait été détruit. Il n’avait plus de foyer vers lequel revenir, mais surtout il voulait gagner de l’argent. Alors il décida d’aller dans le Sud car il y avait là-bas bien plus d’offres intéressantes. Pour elle, chaque parole de Qinglin était parole d’évangile, Elle ne cessait de lui dire qu’il n’avait pas besoin de se soucier d’elle : je suis désolée de ne pas pouvoir m’occuper de toi, l’important, c’est que tu vives bien, par tes propres moyens.

Qinglin était constamment occupé et revenait rarement la voir. Il changeait souvent d’entreprise, mais le propriétaire de la quatrième était de Wuhan et se prit d’amitié pour Qinglin qui en venait aussi. Il lui offrit quelques belles occasions de profits, et la vie de Qinglin s’améliora d’autant. Finalement, il acheta un appartement dans le Sud et se maria. Les deux époux n’organisèrent même pas de cérémonie de mariage, mais ils se payèrent un voyage à l’étranger. Avant de partir, Qinglin vint présenter son épouse à sa mère, mais, comme ils n’avaient plus de logement, ils durent se contenter d’aller déjeuner ensemble au restaurant, en invitant aussi le professeur Ma et sa femme. La jeune épouse de Qinglin était très jolie, plut beaucoup au professeur et à sa femme et fut très gentille avec la mère de son mari, mais, à la pensée qu’elle n’était qu’une bonne, elle ne sut trop quelle attitude adopter à son égard.

La femme du professeur Ma mourut d’un cancer. Sachant que sa mère l’avait accompagnée dans les moments les plus difficiles de sa vie, jusqu’à sa mort, Qinglin revint pour l’enterrement. Il loua ensuite une petite maison à côté du Huayuan Shan et lui dit : « Maman, tu n’as plus besoin de travailler, j’ai suffisamment d’argent. Il faut seulement que tu patientes encore quelques années avant que je puisse acheter un appartement. En attendant, tu peux vivre ici. » Et il ajouta : « Quand j’aurai fait fortune, tu auras un superbe appartement. »

Il lui importait peu que Qinglin fasse fortune ; ce qu’elle voyait, c’est qu’il avait maigri, qu’il avait le teint plus sombre et qu’il avait maintenant des rides sur le front. Il ressemblait de plus en plus à son père.

Il repartit très vite. La vie avait fait de lui quelqu’un qui avait besoin de réalité concrète.

Elle resta seule dans la maison. Quand le vent soufflait, il cognait à la fenêtre. La nuit, elle entendait à travers le mur les ronflements et les divagations des voisins pendant leur sommeil. Le matin, le soleil brillait, illuminant le silence de la maison. Quand elle mangeait, le bruit de sa mastication résonnait dans sa tête comme le vrombissement d’une voiture ; tout était tellement paisible que l’ennui même était deux fois plus pesant. Il lui arrivait souvent de passer une journée entière sans prononcer un mot. Le monde était d’un tel calme qu’il semblait réduit à sa seule personne. Et dans le vide de son monde intérieur ne restait plus que le temps.

7. Pas besoin de souvenirs

Un jour, alors qu’elle était au marché, elle fut renversée par une bicyclette prise de folie. Quand elle tomba, sa tête alla heurter un poteau électrique et se mit aussitôt à saigner abondamment. À travers le sang qui coulait, elle aperçut un bouquet de cannas sur le côté de la rue, et, à côté des cannas, un petit étal sur lequel, tout au bord, était posée une paire de chaussons de bébé brodés à la main. En voyant les deux poissons d’or qui se détachaient sur le fond rouge, elle sentit son cœur se serrer brusquement.

Fort heureusement, la blessure n’était pas grave. On lui fit trois points de suture sur le front, on lui banda la tête et on la raccompagna chez elle. Qinglin fut affolé quand le propriétaire lui téléphona pour lui apprendre la nouvelle ; il se précipita et arriva du Sud le soir même. Se remémorant les deux poissons brodés, elle marmonnait : ces poissons, ces poissons. Qinglin crut qu’elle avait envie de manger du poisson ; le lendemain matin de bonne heure, il courut au marché et acheta quelques carassins vivants.

Mais elle allait déjà beaucoup mieux ; sa tête ne lui faisait même plus mal. Voyant Qinglin soucieux, elle lui prépara du carassin à la sauce épaisse de soja, son plat préféré. Il lui donna deux ou trois conseils pour sa sécurité, puis repartit vite dans le Sud. En voyant s’éloigner la silhouette de son fils, elle vit à nouveau flotter devant ses yeux l’image des deux poissons. Sans en comprendre la raison, elle ressentit comme une urgence. Sans se soucier du pansement qu’elle avait sur la tête, elle sortit acheter du tissu, du fil et des aiguilles. Se rappelant les semelles qu’elle brodait quand elle travaillait chez le professeur Ma, elle traça le modèle de ses pieds, et en deux coups de ciseaux découpa des semelles de cette forme.

Ce jour-là, comme les précédents, il y avait un brillant soleil. Elle s’assit devant la fenêtre, prit le tissu et broda une première aiguillée. C’était comme si elle avait besoin de ces semelles, tout en voulant meubler son ennui. En quelques jours, elle avait fini les deux semelles brodées de deux petits poissons d’or. Tout en brodant, elle ressentait un calme comme elle n’en avait encore jamais ressenti, un calme comme tombé du ciel qui ressemblait à du bonheur, comme si elle était née pour passer sa vie à broder ainsi. Après avoir terminé la première paire, elle en fit une seconde, puis elle continua.

Elle broda des pivoines, des canards mandarins, des licornes ; le temps filait, suspendu à la pointe de son aiguille. Elle n’avait aucune idée du nombre de semelles qu’elle avait brodées. Elles étaient empilées sur son lit, contre le mur, l’oreiller plat prenant ainsi une forme rebondie à cause des semelles entassées en dessous. Finalement, comme elle n’avait pas d’endroit où les mettre, elle alla acheter une panière en rotin et se dit qu’il lui fallait maintenant les vendre.

Elle sortit donc et alla s’asseoir devant l’église pour les vendre. Ce n’est pas qu’elle manquait d’argent. Elle en avait mis un peu de côté quand elle travaillait. Pour les fêtes, en outre, Qinglin lui envoyait de grosses sommes qu’elle versait sur son livret d’épargne, à la banque, en pensant que Qinglin en aurait besoin quand il voudrait acheter l’appartement.

Elle vendait une ou deux paires par jour, et ce rythme lui convenait parfaitement. Elle ne sortait que les jours où il faisait beau, s’asseyait dans la chaleur du soleil, en contemplant de temps à autre la Vierge dans son écrin de verdure ; elle avait l’impression que la Vierge lui rendait son regard, et elle en tirait un sentiment de contentement.

Cependant, chaque fois, elle avait en même temps le sentiment que les autres choses ne la lâchaient pas, et que, plus ou moins ouvertement, elles étaient toujours là, autour d’elle. En particulier, quand les fleurs rouges des cannas s’étaient épanouies, ces choses étaient venues l’assaillir dans son dos. Elle s’était enfuie précipitamment, mais elles l’avaient suivie. Elle les sentait se mouvoir dans l’air derrière elle, en l’attirant, et en l’incitant à tourner la tête pour mieux les saisir. Elle se souvenait de la frayeur qu’elle avait eue autrefois, et se disait en fermant les yeux : je ne me retournerai pas, je ne me laisserai pas prendre, je ne vous saisirai pas, je ne veux pas me souvenir. Je n’ai pas besoin de savoir d’où je viens ni quel est mon nom, et encore moins besoin de raviver le souvenir de ma famille. Je n’ai besoin de rien de tout cela. Il suffit que je me souvienne de ce qui s’est passé à partir du docteur Wu. Dans ma vie, j’ai mon fils Qinglin, et cela suffit.

L’oubli a une raison, lui avait dit le docteur Wu. Et quand il lui avait dit cela, il était vraiment très jeune.

8. Le nom de Dingzi

Tout au long de ces années, cette femme avait ainsi vécu une existence paisible, sans nuages. Elle connaissait peu de gens, et peu de gens la connaissaient. Elle s’appelait Ding Zitao.

Ce nom, c’est le docteur Wu qui le lui avait trouvé. Il lui avait dit qu’elle était restée longtemps inconsciente, et qu’elle avait une forte fièvre. Par moments, elle se mettait à hurler : Dingzi ! c’est-à-dire « Les clous! ». Personne ne comprenait ce que cela pouvait bien signifier. Quand elle était sortie de son coma, le docteur Wu lui avait demandé son nom pour l’inscrire dans son dossier médical. Mais elle avait hoché la tête en lui disant ne se souvenir de rien.

C’était le printemps. À l’extérieur de l’hôpital, la première fleur de pêcher venait de s’ouvrir. Le docteur avait donc d’abord écrit les deux caractères ding et zi. Puis, levant la tête, il avait aperçu les pêchers en fleur à l’extérieur, alors il avait écrit le troisième : tao, comme pêcher4, et lui avait dit : ainsi, tu te souviendras de ces deux caractères, ding zi, et peut-être, un jour, t’aideront-ils à te rappeler le passé.

Ding Zitao, cependant, avait pensé : c’est toi qui es mon passé, je n’ai pas besoin d’en savoir plus.

1. Coutume chinoise, surtout chez les personnes d’un certain âge : les danses collectives dans les parcs et les squares. C’est un élément de convivialité dans les grandes villes. Toutes les notes sont de la traductrice.

2. Ce qui, en chinois, suppose seulement d’ajouter un trait au premier caractère et un autre au second… 大da, grand, devenant 天tian, le ciel, et 王wang, le roi, devenant 主zhu, le maître, le souverain.

3. Lin Daiyu est l’un des deux principaux personnages féminins du grand classique le Rêve dans le pavillon rouge ; très belle mais de santé fragile, poète et musicienne, elle est le grand amour de son cousin Jia Baoyu, mais meurt de chagrin quand celui-ci est marié par sa famille à une autre de ses cousines.

4. La plupart des noms chinois comportent trois caractères : un caractère pour le patronyme, deux caractères pour le prénom.

II

9. Je te ramène à la maison

C’était une journée nuageuse. Qinglin rentrait tout excité chez lui en songeant à la joyeuse surprise qu’il allait faire à sa mère. En arrivant non loin de chez lui, il fit arrêter le chauffeur devant un supermarché et alla lui acheter des fruits. Que ce soit des fruits ou des produits de ce genre, il savait que, s’il ne lui en achetait pas, elle n’en mangerait jamais.

Mais quand il arriva, étonnamment, elle n’était pas là. Cela l’inquiéta car elle menait une vie tranquille et sortait très peu, il le savait bien depuis qu’il était tout petit. Devant la porte, des voisins qui jouaient au mah-jong lui dirent qu’elle était allée à l’église. Votre mère, ajoutèrent-ils, y passe ses journées à vendre des semelles.

Qinglin trouva cela encore plus bizarre car il pensait qu’elle n’avait pas besoin d’argent. Tout en réfléchissant, il courut à l’église et, effectivement, aperçut tout de suite sa mère en face, avec, à ses pieds, une panière en rotin pleine de semelles. Contrarié, il se précipita vers elle et lui demanda : « Maman, pourquoi vas-tu vendre des choses dans la rue ? Si tu, tu… manques d’argent, il faut me le dire. »

Effrayée, Ding Zitao sursauta, le regarda d’un air absent, et, voyant que c’était son fils, se réjouit aussitôt. Qinglin était pour elle le soleil de sa vie ; où qu’il soit, à tout moment, il illuminait son existence. Elle lui répondit tout de suite : « Ce n’est pas que j’ai besoin d’argent, mais je n’ai rien à faire, alors je fais cela pour passer le temps. Je me mets là, et en même temps je prends le soleil. Regarde, c’est moi qui ai fait tout cela. »

Qinglin prit une semelle, en examina soigneusement le dessin et le travail, et la surprise chassa sa mauvaise humeur. « Maman, dit-il à sa mère, c’est toi qui as brodé ces semelles ? Tu as un vrai talent, c’est superbe. Comment se fait-il que je ne t’aie encore jamais vue en faire ?

– Je t’en ai fait beaucoup, mais j’avais peur que tu trouves cela grossier, alors je n’ai pas osé te les donner, lui répondit Ding Zitao ravie.

– Comment as-tu pu penser cela ? répondit Qinglin, dorénavant, je vais acheter toutes mes chaussures une taille de plus, ainsi je pourrai utiliser les semelles faites par ma vieille maman.

– Et tu peux être sûr que cela lui fera plaisir », dit Ding Zitao en riant.

Qinglin prit la panière en disant : « Allez, ça suffit pour aujourd’hui maman, viens, on rentre à la maison. »

Il emmena Ding Zitao jusqu’à une voiture noire qui était arrêtée un peu plus loin. En voyant arriver Qinglin, le chauffeur se précipita pour ouvrir la portière. Lui indiquant l’intérieur de la voiture, Qinglin dit à sa mère de monter. Mais celle-ci ne comprenait pas : « C’est à deux pas, on peut y aller à pied. À qui est cette voiture ?

– Elle est à nous ! répondit Qinglin avec une certaine fierté, je t’emmène, maman. »

Ding Zitao monta. Quelques minutes plus tard, comme la voiture s’engageait dans le flot incessant de la circulation, Ding Zitao avait la tête qui tournait un peu. « Où va-t-on, demanda-t-elle, au restaurant ? »

Chaque fois qu’il revenait, Qinglin emmenait sa mère au restaurant, pour — disait-il — lui donner le goût du temps. Cette fois-ci, cependant, il lui répondit : « Je t’emmène chez nous. On va à la maison.

– Où cela, à la maison ? lui demanda Ding Zitao interdite.

– Chez nous, rétorqua Qinglin en souriant, dorénavant tu vas avoir une vie confortable. La petite maison devant le mont Huayan, nous avons cessé de la louer.

– Et mes affaires ? s’inquiéta Ding Zitao. Et les semelles ? En plus, le contrat de location court jusqu’à la fin de l’année.

– Ne t’inquiète pas, maman, répliqua Qinglin en riant, j’ai tout arrangé. J’ai envoyé quelqu’un chercher tes affaires, il va tout déménager demain, jusqu’à la poussière qui est dessus. Il ne laissera rien, ni même les restes dans le réfrigérateur, les balais et les serpillières dans la cuisine. »

Ding Zitao se mit à rire elle aussi. Elle pensait que ce fils était vraiment un fils bien ; on pouvait dire ce qu’on voulait, il était formidable. Quoi qu’il dise, on pouvait avoir confiance en lui.

La petite voiture tourna dans une allée qui faisait le tour du lac. Des oiseaux lacustres planaient au-dessus de l’immense étendue d’eau. Dans le lointain, une rangée d’arbres tout droits formait comme un rideau que l’on aurait tiré. Ding Zitao observait ce paysage et, dans son esprit, s’y superposa une autre étendue d’eau, avec, aussi, des oiseaux lacustres. Au bord du lac poussaient des roseaux très denses. Une petite barque passa devant ses yeux, avec un balbuzard perché dessus. Elle se concentra. L’oiseau et la barque disparurent, mais, devant elle, les oiseaux continuaient de planer. Ding Zitao sentit son cœur se serrer ; c’était comme si des tas de choses se retournaient en elle et lui donnaient envie de vomir. Tout ce qui autrefois la tourmentait était de nouveau là, en cercle indistinct autour d’elle.

La petite voiture s’éloigna du bord du lac et s’engagea de nouveau dans l’avenue, où elle retrouva le flot incessant de la circulation. Ding Zitao rejeta la tête en arrière, comme si elle voulait se débarrasser de toutes ces choses qui la suivaient depuis si longtemps.

« Où allons-nous ? demanda-t-elle.

– À Jiangxia, au bord du lac du Sud. L’endroit est très beau et l’air y est pur, maman. Tu pourras vivre là le restant de ton existence.

– Mais, répliqua Ding Zitao, je peux vivre n’importe où, seulement si tu n’es pas là, ce n’est pas pareil.

– Notre société, expliqua Qinglin, va construire un nouveau quartier résidentiel à Jiangxia. J’ai été nommé responsable du projet. Par la suite, je pourrai donc revenir vivre avec toi, maman.

– C’est vrai ? s’exclama gaiement Ding Zitao, mais ta femme, qu’en dit-elle ?

– Elle est d’accord, il faut juste attendre que Baobao soit entré à l’université, après elle pourra venir sans problème.

– Ce sera formidable, comme ça. Je serai contente d’avoir Baobao à la maison.

– Il n’est pas très sage, il ne faudra pas qu’il t’agace.

– Il ne m’agacera pas, dit joyeusement Ding Zitao, mon petit-fils adoré ne m’agacera jamais. »

Qinglin éclata de rire et ajouta : « Il y a une dernière chose, qui, j’espère, ne va pas te froisser. À l’avenir, je viendrai tous les jours déjeuner à la maison, il faudra que tu me fasses la cuisine, avec un jour de la viande, un jour du poisson. »

Ding Zitao éclata de rire elle aussi. Quand il était petit, Qinglin était glouton. Il voulait tous les jours manger de la viande ou du poisson. Un jour, avant de commencer les cours, le maître avait demandé ce qu’était le bonheur dans la vie. Qinglin avait levé la main et déclaré : « Le bonheur, c’est de manger de la viande un jour, et du poisson le lendemain. » Cela avait provoqué l’hilarité générale dans la classe. Le maître était ensuite venu voir Ding Zitao et lui avait conseillé : « N’économisez pas trop, si votre fils a faim, ne le privez pas. » À l’époque, elle gagnait sa vie comme bonne à tout faire, et elle n’avait pas les moyens de préparer de très bons repas. Alors elle disait à Qinglin : « Quand tu seras grand et que tu gagneras de l’argent, je te promets de te faire cuire un jour de la viande et le lendemain du poisson. »

Ayant retrouvé son sérieux, Ding Zitao répondit : « Mais bien sûr. Ta maman te préparera tous les jours un plat de viande ou de poisson. »

À quoi Qinglin répliqua avec un nouvel éclat de rire : « Je vois que ma vieille mère se réjouit de cette perspective. »

10. Qierenlu ou Sanzhitang ?

La voiture s’engagea enfin dans un quartier plein de fleurs éclatantes. Par la fenêtre de la voiture, Qinglin montrait les lieux à sa mère en lui disant : « Regarde, là il y a un jardin public où tu pourras aller te promener, plus tard. Et là, c’est un club privé où l’on peut aller lire, jouer aux échecs ou aux cartes, mais aussi faire de la gymnastique. » Puis, la voiture ayant contourné un grand lac artificiel au milieu duquel se dressait un pavillon, Qinglin continua d’expliquer : « Ce petit pavillon sur l’eau n’est vraiment pas mal, avec sa jolie petite passerelle en bois ; si tu aimes l’eau, maman, tu pourras t’y promener, mais de jour de préférence, parce que, le soir, ce n’est pas éclairé, c’est dangereux. »

Finalement, la voiture s’arrêta devant un jardin luxuriant débordant de plantes et de fleurs. Qinglin bondit de la voiture, en fit le tour par l’arrière en courant pour aller ouvrir la portière du côté de Ding Zitao. Courbant la taille et tendant le bras droit, il déclara : « Si l’Impératrice veut bien se donner la peine. »

Ding Zitao descendit de voiture et lui donna une petite tape en lui disant en riant : « Tu es toujours aussi canaille, regarde comme c’est grand ! »

Cependant, peut-être parce que le trajet avait été trop long, ou parce qu’elle n’avait pas l’habitude de circuler en voiture, Ding Zitao avait la tête qui tournait, encore plus qu’avant. Après avoir donné la petite tape à son fils, elle chancela. Effrayé, Qinglin la prit aussitôt dans ses bras en lui disant : « Maman, ne me fais pas peur. C’est une belle vie qui nous attend. Tu vas pouvoir te détendre. »

Ding Zitao reprit ses esprits, s’affermit sur ses jambes et lui dit : « La voiture m’a donné mal à la tête. »

Tenant Ding Zitao par le bras, Qinglin traversa le jardin avec elle pour aller jusqu’à une maison de deux étages peinte en rouge ; la lui montrant, il lui demanda : « Alors, comment trouves-tu ta maison ?

– Pas mal, répondit Ding Zitao. Mais ce bâtiment n’est pas haut, combien de familles peut-on y loger ? Les entreprises construisent des immeubles bien plus grands.

– C’est une maison particulière, avec son jardin privé, lui répondit Qinglin en riant. C’est chez nous. C’est ta maison !

– Ma maison ? s’exclama Ding Zitao. Laquelle, Qierenlu ou Sanzhitang ?

– Comment ? demanda Qinglin, que veux-tu dire ? »

Ding Zitao resta un moment les yeux dans le vague, puis reprit :

« Cette entrée ne ressemble pas à celle de Qierenlu, et encore moins à celle de Sanzhitang.

– Qierenlu ? Sanzhitang ? où est-ce ? », lui demanda Qinglin perplexe.

Ding Zitao ne lui répondit pas. Elle ajouta seulement : « Cela ressemble à une maison de propriétaire terrien, non ? Tu n’as pas peur qu’on divise la propriété ? Ils pourraient bien venir frapper à la porte. »

Qinglin fut pris d’un fou rire incontrôlable. Même le chauffeur qui portait sa valise était mort de rire. « En fait, dit-il, le directeur Wu est un capitaliste propriétaire terrien. »

Qinglin s’esclaffa à nouveau, puis dit à sa mère : « Maman, quoi qu’il en soit, capitaliste ou propriétaire terrien, dorénavant, tu es la propriétaire de cette maison, et la seule responsabilité qui t’incombe est d’y vivre une existence aisée et tranquille. Tu en es propriétaire depuis 2003, toi, madame Ding Zitao. Nous vivons une époque totalement nouvelle, personne ne va venir te chercher noise. Et moi, Wu Qinglin, je veux que tu deviennes la maman la plus heureuse de toutes les mamans du monde, celle qui mène la vie la plus confortable. »

Qinglin avait un ton un peu prétentieux qui fit son effet sur Ding Zitao, mais sans la faire sourire ; elle n’avait pas l’air contente, plutôt préoccupée. Son regard se posa sur un bosquet de bambous, près du mur à droite de l’entrée, qui avaient de nouvelles pousses toutes vertes. Et soudain dans son esprit surgit une voix : Devant la fenêtre un bosquet de bambous, étonnant monologue vert émeraude5. C’était la voix d’un homme, un homme dont il lui sembla voir le visage émerger indistinctement. Elle s’exclama : « C’est de Xie Tiao.

– Maman, demanda Qinglin, qu’est-ce que tu as dit ?

– Je n’ai rien dit, répondit Ding Zitao, l’air perdu ; il lui semblait bien avoir dit quelque chose, mais quoi ?

– Tu as dit Xie… Xie quelque chose, je n’ai pas bien entendu.

– Je regardais ces bambous ; ils sont tellement beaux qu’ils m’ont soudain rappelé un poème : Devant la fenêtre un bosquet de bambous, étonnant monologue vert émeraude. »

N’ayant jamais entendu sa mère réciter de poème, Qinglin lui demanda, tout étonné : « Maman, tu es vraiment super, c’est de qui ? »